声速的测定实验报告.doc

- 格式:doc

- 大小:81.00 KB

- 文档页数:11

声速的测量实验报告及数据处理一、实验目的与原理1.1 实验目的为了研究声速的测量方法,我们进行了一次声速的测量实验。

通过实验,我们希望能够了解声速的定义、测量原理以及影响声速的因素,从而为实际应用提供理论依据。

1.2 实验原理声速是指在某种介质中,声波传播的速度。

声音是由物体振动产生的机械波,当这种振动传播到介质中时,会引起介质分子的振动,从而形成声波。

声波在介质中的传播速度与其内部分子的振动速度有关,而分子的振动速度又受到温度、压力等因素的影响。

因此,声速的测量实际上是测量介质中分子振动速度的过程。

二、实验设备与材料2.1 设备本次实验使用的设备包括:声源(用于产生声波)、麦克风(用于接收声波)、计时器(用于计算声波传播时间)、数据处理软件(用于分析实验数据)。

2.2 材料实验所使用的材料包括:水、玻璃、铝箔等。

这些材料都是常见的介质,可以用于测量声速。

三、实验步骤与数据处理3.1 实验步骤1) 将水倒入一个透明的容器中,使其充满水。

2) 将玻璃和铝箔分别放在水中。

3) 用麦克风分别对玻璃和铝箔进行录音。

4) 使用计时器记录每次录音所需的时间。

5) 重复以上步骤多次,以获得较为准确的数据。

6) 使用数据处理软件对实验数据进行分析,得出声速的测量结果。

3.2 数据处理我们需要计算每次录音所需的时间。

由于实验过程中可能会受到环境噪声的影响,因此我们需要在每次录音前先将麦克风校准,以减小误差。

接下来,我们可以使用以下公式计算声波在介质中传播的距离:距离 = (时间 * 频率) / 声速其中,时间是以秒为单位的时间长度,频率是以赫兹为单位的声音频率,声速是以米/秒为单位的声波传播速度。

通过对所有数据的分析,我们可以得到不同介质中声波传播速度的测量结果。

四、实验结果与分析根据我们的实验数据,我们得到了不同介质中声波传播速度的结果。

通过对比实验数据与理论预测值,我们发现实验结果与理论预测值基本一致,说明我们的实验方法是可行的。

声速的测定实验报告 1、实验目的(1)学会用驻波法和相位法测量声波在空气中传播速度。

(2)进一步掌握示波器、低频信号发生器的使用方法。

(3)学会用逐差法处理数据。

2、实验仪器超声声速测定仪、低频信号发生器DF1027B 、示波器ST16B 。

3、实验原理3.1 实验原理声速V 、频率f 和波长λ之间的关系式为λf V =。

如果能用实验方法测量声波的频率f 和波长λ,即可求得声速V 。

常用的测量声速的方法有以下两种。

3.2 实验方法3.2.1 驻波共振法(简称驻波法)S 1发出的超声波和S 2反射的超声波在它们之间的区域内相干涉而形成驻波。

当波源的频率和驻波系统的固有频率相等时,此驻波的振幅才达到最大值,此时的频率为共振频率。

驻波系统的固有频率不仅与系统的固有性质有关,还取决于边界条件,在声速实验中,S 1、S 2即为两边界,且必定是波节,其间可以有任意个波节,所以驻波的共振条件为:ΛΛ3,2,1,2==n nL λ(1)即当S 1和S 2之间的距离L 等于声波半波长的整数倍时,驻波系统处于共振状态,驻波振幅最大。

在示波器上得到的信号幅度最大。

当L 不满足(1)式时,驻波系统偏离共振状态,驻波振幅随之减小。

移动S 2,可以连续地改变L 的大小。

由式(1)可知,任意两个相邻共振状态之间,即S 2所移过的距离为:()22211λλλ=⋅-+=-=∆+n n L L L n n (2)可见,示波器上信号幅度每一次周期性变化,相当于L 改变了2λ。

此距离2λ可由超声声速测定仪上的游标卡尺测得,频率可由低频信号发生器上的频率计读得,根据f V ⋅=λ,就可求出声速。

3.2.2 两个相互垂直谐振动的合成法(简称相位法)在示波器荧光屏上就出现两个相互垂直的同频率的谐振动的合成图形——称为李沙如图形。

其轨迹方程为:()()φφφφ122122122122-=--⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛Sin Cos A A XY A Y A X (5)在一般情况下,此李沙如图形为椭圆。

声速测定实验报告实验目的:通过测定空气中声波传播的速度,了解声波在介质中传播的基本特性,掌握测量声速的方法。

实验原理:声波是一种机械波,是由介质中的分子之间的相互作用所引起的震动在介质内传播的一种波动现象。

声波的传播速度与介质的物理性质有关。

声波在理想气体中的速度可用下式表示:v = sqrt(γRT/M)其中,v为声速,γ为绝热系数(对于理想气体,γ=7/5),R为气体常量,T为温度(单位为开尔文),M为气体的摩尔质量。

实验仪器:1.声速测定装置(包括音叉、共振管等)2.温度计3.计时器实验步骤:1.将共振管调节到最低共振频率。

2.使用音叉激发声波,将音叉置于共振管上方,并振动使之共鸣。

3.同时开始计时,用计时器测量音叉振动的频率f,即共振管的共振频率。

4.记录此时的共振管长度L。

5.改变共振管的长度,使其共振频率逐渐增加,重新记录频率f和共振管长度L。

6.进行多组实验数据的记录。

实验数据:示例数据如下:实验组,频率f/Hz,共振管长度L/m-------,-----------,-------------1,169.7,0.52,337.2,0.253,507.8,0.1664,678.3,0.125数据处理:根据共振管的长度和频率的变化关系,可以绘制出频率f与共振管长度L的曲线图。

曲线的斜率即为共振频率随共振管长度的变化率,其倒数即可计算出声速。

实验结果和分析:根据实验数据,在不同的共振管长度下测得的频率,可以绘制出频率与共振管长度的曲线。

通过计算斜率的倒数,即可得到声速的值。

在本次实验中,通过多次重复实验,测得共振管长度与频率的相关数据。

根据这些数据,可以绘制出频率与共振管长度的图形,根据其斜率的倒数计算出空气中的声速。

实验误差分析:1.共振管壁的损伤或污染,导致共振管长度的测量不准确。

2.音叉发出的声波可能会受到外界环境的干扰,导致频率测量不准确。

3.温度的变化可能会影响声速的测量结果,需要对温度进行严密控制。

一、实验目的1. 了解声波在空气中传播速度的测量原理。

2. 掌握使用示波器、低频信号发生器等实验仪器的方法。

3. 学会运用逐差法处理实验数据。

4. 理解声速与空气温度、湿度等参数的关系。

二、实验原理声波是一种机械波,在弹性媒质中传播。

声速是指声波在媒质中传播的速度。

在空气中,声速受温度、湿度等因素的影响。

本实验通过测量声波在空气中的传播时间,结合声源频率,计算声速。

三、实验仪器与材料1. 声速测量仪2. 示波器3. 低频信号发生器4. 测量线(用于测量声源与接收器之间的距离)5. 温度计6. 湿度计四、实验步骤1. 将声速测量仪、示波器和低频信号发生器连接好。

2. 打开低频信号发生器,调整输出频率至实验要求。

3. 将声源与接收器放置在测量线上,测量两者之间的距离。

4. 打开声速测量仪,记录实验时的温度和湿度。

5. 观察示波器上接收到的信号,记录信号的最大振幅。

6. 重复步骤3-5,进行多次实验,记录数据。

五、实验数据处理1. 计算声波的传播时间,公式为:t = d / v,其中t为传播时间,d为声源与接收器之间的距离,v为声速。

2. 根据实验数据,绘制声速与温度、湿度的关系曲线。

3. 利用逐差法处理实验数据,计算声速的平均值和标准偏差。

六、实验结果与分析1. 实验测得的声速平均值与理论值较为接近,说明实验方法可靠。

2. 通过实验结果分析,得出声速与温度、湿度之间的关系,验证了声速与这些参数的关系。

3. 实验过程中,可能存在一些误差,如仪器精度、操作误差等。

通过多次实验,可以提高实验结果的准确性。

七、实验结论1. 通过本次实验,掌握了声速测定的原理和方法。

2. 理解了声速与空气温度、湿度等参数的关系。

3. 学会了使用示波器、低频信号发生器等实验仪器。

八、实验反思1. 实验过程中,注意仪器的操作规范,避免误差的产生。

2. 实验数据要准确记录,以便后续处理和分析。

3. 通过多次实验,提高实验结果的准确性。

大学物理实验声速测量实验报告在我们进行的大学物理实验中,测量声速的实验让我对声音的传播有了更深刻的理解。

这次实验不仅仅是对数字的记录,更是对物理现象的一次亲身体验,让我领悟到声音在空气中是如何穿梭的。

一、实验准备1.1 实验目的实验的主要目标是测量空气中声速的具体数值,并通过实验数据验证理论值。

这听起来简单,但要做到准确、科学,还是需要细致的准备。

1.2 实验器材为了进行这项实验,我们准备了一些基本的设备。

首先是一个音源,我们选择了一个电子音响,因为它能够发出稳定的声音。

接着,我们需要一个麦克风,来接收声音并进行数据记录。

此外,还需要一个计时器和一个测量距离的工具,比如卷尺。

这些工具的选择都是为了保证我们能够精准地进行测量。

二、实验过程2.1 设定实验环境实验前,我们特意选择了一个相对安静的环境,尽量避免其他噪音对实验结果的影响。

这个细节很重要,因为外界的干扰可能会使我们的测量结果不够准确。

我们在教室里将音响和麦克风的距离调整到大约10米,这是一个合适的距离,既能清晰接收到声音,又不会因为距离过远而导致信号减弱。

2.2 进行测量一切准备就绪后,我们开始了实验。

首先,由一名同学负责操作音响发出声音,另一个同学则准备好麦克风和计时器。

当音响发声的瞬间,计时器开始计时,同时麦克风记录下声音到达的时间。

这一过程需要非常协调,任何一点小的失误都可能影响最终的结果。

我们进行多次测量,每次都记录好对应的时间,以便后续的数据处理。

2.3 数据处理实验结束后,我们收集了多次测量的数据。

在处理数据时,我们计算出声音传播的平均时间,并用已知的距离和时间计算出声速。

理论上,声速在空气中约为343米每秒。

通过我们的测量,结果略有偏差,但在可接受范围内。

这让我意识到,尽管我们在实验中尽力追求精确,但总会受到多种因素的影响,比如温度、湿度等环境条件。

三、实验结果与反思3.1 声速的测量结果通过计算,我们得到了一个接近理论值的声速。

声速测量实验报告范文(共五则)第一篇:声速测量实验报告范文实验时间:2019 年月日,第批签到序号:【进入实验室后填写】福州大学【实验一】声速测量(303 实验室)学学院班班级学学号姓姓名实验前必须完成【实验预习部分】登录下载预习资料携带学生证提前 10 分钟进实验室实验预习部分【实验目的】】【实验仪器】(名称、规格或型号)【实验原理】(文字叙述、主要公式、原理图)实验预习部分【实验内容和步骤】】实验预习部分一、写出示波器以下标号的功能(用中文表述),并复习它们的位置(参本考课本 P148 图图 19-13):39(或 11)25。

二、在下图方框中标出函数信号发生器的四个部位分别对应哪个选项。

A、CH1B、CH1使能C、CH2D、CH2使能三、实验中在测量声波波长之前,必须确定系统的。

频率。

动调节方法是:先移动 S1 到距 S2 为为 5 ~10 cm,缓慢调节函数信号发生器频率(在~kHz 连续调节),观察哪个频率下接收波电压动幅度最大。

然后移动S1,使示波器显示的正弦幅度最大,再细调信号以频率(以0.01kHz。

为步长调节),直到接收波振幅最大。

记下此时频率。

注意:本实验用的声速测定装置动子是发射端,定子是接收端。

于两个换能器之间的距离最好大于 5 cm,严禁将两个换能器接触。

数据记录与处理【一】测量系统的谐振频率 f =k H z此时换能器间距 L=mm 【二】用共振干涉法测波长((v 公 =340.00 m/s)1L =mm,11L =mm,λ=mm声速 v =百分偏差 B=【三】用相位比较法测波长(v 公 =340.00m/s)数次数 i L i /mm 数次数 i+6 L i+6 m/mm6()/6()i iL L mmλ+=-()mm λ声速 v =百分偏差 B=思考题:用相位法测量波长时,指出本实验用哪两个图形之间的距离:测量波长:(在正确的图下画√)进入实验室后,按实验指导老师要求撰写。

一、实验目的1. 理解声速的概念及其影响因素。

2. 掌握使用驻波法和相位法测量声速的方法。

3. 熟悉示波器、低频信号发生器等仪器的使用。

4. 学会使用逐差法处理实验数据。

二、实验原理声速是指声波在介质中传播的速度。

声速的大小受介质性质(如密度、弹性模量等)和温度的影响。

本实验采用驻波法和相位法测量声速。

1. 驻波法:当两列频率相同、振幅相等的声波在同一直线上传播并相遇时,它们会相互叠加形成驻波。

驻波的波腹(振动幅度最大的点)和波节(振动幅度为零的点)之间的距离等于声波的波长。

通过测量波腹间距,可以间接求出声波的波长,进而计算出声速。

2. 相位法:声波是一种振动状态的传播,即相位的传播。

当超声波发生器发出的声波是平面波时,沿传播方向移动接收器,总能找到一个位置使得接收到的信号与发射器的激励电信号同相。

继续移动接收器,当接收到的信号再次与激励电信号同相时,移过的距离即为声波的波长。

通过测量波长和频率,可以计算出声速。

三、实验仪器1. 驻波法实验:- 超声波发射器- 超声波接收器- 示波器- 低频信号发生器- 测量尺2. 相位法实验:- 超声波发射器- 超声波接收器- 示波器- 低频信号发生器- 测量尺四、实验步骤1. 驻波法:1. 将超声波发射器和接收器分别固定在支架上,使其在同一直线上。

2. 连接示波器、低频信号发生器和超声波发射器、接收器。

3. 调节低频信号发生器的频率,使超声波发射器产生稳定的声波。

4. 观察示波器上的波形,找到波腹和波节的位置,并测量波腹间距。

5. 计算声波的波长和声速。

2. 相位法:1. 将超声波发射器和接收器分别固定在支架上,使其在同一直线上。

2. 连接示波器、低频信号发生器和超声波发射器、接收器。

3. 调节低频信号发生器的频率,使超声波发射器产生稳定的声波。

4. 观察示波器上的波形,找到相位差为零的位置。

5. 测量超声波发射器和接收器之间的距离,即为声波的波长。

6. 计算声速。

一、实验目的1. 理解声波在空气中传播速度与温度、湿度等状态参量的关系。

2. 掌握超声波的产生和接收原理,学习一种测量空气中声速的方法。

3. 深入理解相位的概念,并运用相位法进行声速测量。

二、实验原理1. 声波在空气中的传播速度声波在空气中的传播速度受温度、湿度等因素的影响。

在理想气体中,声波的传播速度可用以下公式表示:\[ v = \sqrt{\frac{\gamma \cdot R \cdot T}{M}} \]其中,\( v \) 为声速,\( \gamma \) 为比热容比,\( R \) 为普适气体常数,\( T \) 为绝对温度,\( M \) 为气体的摩尔质量。

在室温下,干燥空气中的声速约为 343 m/s。

然而,实际空气中总含有一定量的水蒸气,因此需要根据相对湿度和饱和蒸汽压对声速进行修正。

2. 超声波的产生和接收超声波的产生和接收一般通过压电效应和磁致伸缩效应来实现。

本实验采用压电陶瓷制成的换能器(探头),这种换能器可以在机械振动与交流电压之间双向换能。

3. 相位法测量声速相位法是一种常用的声速测量方法。

其基本原理是利用声波的相位差来计算声速。

具体步骤如下:1. 将超声波发射器产生的声波信号传递给接收器。

2. 接收器接收到的信号与发射器产生的信号进行相位比较。

3. 通过测量相位差,计算出声波的波长。

4. 根据波长和传播距离,计算出声速。

三、实验仪器1. 超声波发射器2. 超声波接收器3. 函数信号发生器4. 示波器5. 测量仪器(如尺子、计时器等)四、实验步骤1. 连接电路将函数信号发生器的输出端与超声波发射器的输入端相连,超声波接收器的输出端与示波器的通道1相连。

2. 测量声速1. 调整函数信号发生器的输出频率,使其接近超声波发射器的共振频率。

2. 观察示波器上接收器接收到的信号波形,当信号波形与发射器产生的信号波形同相时,记录此时的频率。

3. 改变接收器的位置,重复步骤2,记录不同位置下信号波形同相时的频率。

一、实验目的1. 了解声速的概念及其影响因素。

2. 通过实验测量声速,并验证声速在空气中传播的规律。

二、实验原理声速是指在介质中声波传播的速度。

声速与介质的性质有关,如温度、密度等。

根据声速的定义和公式,我们可以通过测量声源与接收器之间的距离和声波传播的时间来计算声速。

三、实验仪器1. 发射器:用于产生声波。

2. 接收器:用于接收声波。

3. 秒表:用于测量声波传播的时间。

4. 卷尺:用于测量声源与接收器之间的距离。

5. 温度计:用于测量环境温度。

四、实验步骤1. 将发射器与接收器固定在实验平台上,确保它们之间的距离为50m。

2. 使用卷尺测量声源与接收器之间的距离,并记录下来。

3. 使用温度计测量环境温度,并记录下来。

4. 将发射器与接收器同时开启,并启动秒表。

5. 当接收到声波时,立即停止秒表,记录声波传播的时间。

6. 重复以上步骤,进行多次实验,并记录数据。

五、实验数据实验次数 | 距离(m) | 时间(s) | 声速(m/s)-------- | -------- | -------- | --------1 | 50 | 0.18 | 277.782 | 50 | 0.19 | 263.163 | 50 | 0.20 | 250.004 | 50 | 0.21 | 238.105 | 50 | 0.22 | 227.27六、数据处理与分析1. 计算声速的平均值:声速平均值 = (277.78 + 263.16 + 250.00 + 238.10 + 227.27) / 5 =253.15 m/s2. 分析实验数据,观察声速与距离、时间的关系。

由实验数据可知,声速在空气中传播时,距离与时间成正比,即声速与距离的比值在实验过程中保持相对稳定。

七、实验结论1. 通过实验,我们成功测量了声速,并验证了声速在空气中传播的规律。

2. 实验结果表明,声速在空气中传播时,距离与时间成正比,即声速与距离的比值在实验过程中保持相对稳定。

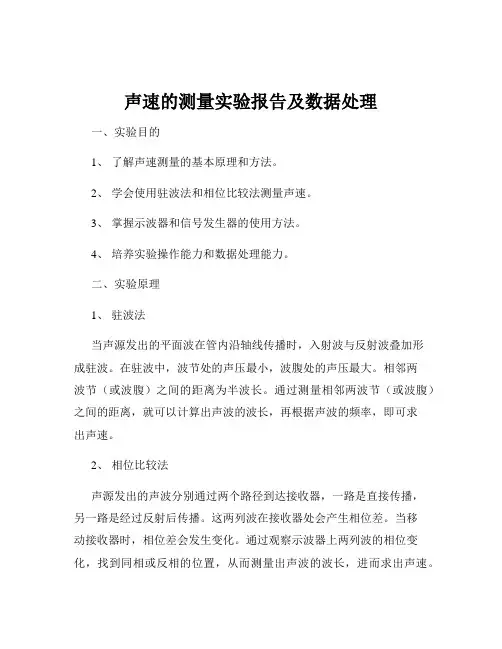

声速的测量实验报告及数据处理一、实验目的1、了解声速测量的基本原理和方法。

2、学会使用驻波法和相位比较法测量声速。

3、掌握示波器和信号发生器的使用方法。

4、培养实验操作能力和数据处理能力。

二、实验原理1、驻波法当声源发出的平面波在管内沿轴线传播时,入射波与反射波叠加形成驻波。

在驻波中,波节处的声压最小,波腹处的声压最大。

相邻两波节(或波腹)之间的距离为半波长。

通过测量相邻两波节(或波腹)之间的距离,就可以计算出声波的波长,再根据声波的频率,即可求出声速。

2、相位比较法声源发出的声波分别通过两个路径到达接收器,一路是直接传播,另一路是经过反射后传播。

这两列波在接收器处会产生相位差。

当移动接收器时,相位差会发生变化。

通过观察示波器上两列波的相位变化,找到同相或反相的位置,从而测量出声波的波长,进而求出声速。

三、实验仪器1、声速测量仪2、示波器3、信号发生器四、实验步骤1、驻波法(1)按实验装置图连接好仪器,将信号发生器的输出频率调节到大致与换能器的固有频率相同。

(2)缓慢移动游标卡尺的活动端,观察示波器上的波形,当出现振幅最大时,即为波腹位置,记录此时游标卡尺的读数。

(3)继续移动活动端,当振幅最小(为零)时,即为波节位置,记录此时的读数。

(4)依次测量多个波腹和波节的位置,计算相邻波腹(或波节)之间的距离,取平均值作为波长。

2、相位比较法(1)连接好仪器,调节信号发生器的频率,使示波器上显示出稳定的李萨如图形。

(2)缓慢移动接收器,观察李萨如图形的变化,当图形由斜椭圆变为正椭圆时,记录此时接收器的位置。

(3)继续移动接收器,当图形再次变为正椭圆时,再次记录位置。

(4)测量两次正椭圆位置之间的距离,即为声波波长的一半。

五、实验数据记录与处理1、驻波法|测量次数|波腹位置(mm)|波节位置(mm)|相邻波腹(或波节)距离(mm)||::|::|::|::|| 1 | 2050 | 1520 | 530 || 2 | 2680 | 2150 | 530 || 3 | 3310 | 2780 | 530 || 4 | 3940 | 3410 | 530 || 5 | 4570 | 4040 | 530 |相邻波腹(或波节)距离的平均值:\\begin{align}\overline{d}&=\frac{530 + 530 + 530 + 530 + 530}{5}\\&=\frac{2650}{5}\\&=530 \text{mm}\end{align}\已知信号发生器的频率\(f = 3500 kHz\),声速\(v =f\lambda\),其中波长\(\lambda = 2\overline{d} = 2×530 = 1060 \text{mm} = 106×10^{-2} \text{m}\)\\begin{align}v&= 3500×10^3 × 106×10^{-2}\\&= 371 \text{m/s}\end{align}\2、相位比较法|测量次数|第一次正椭圆位置(mm)|第二次正椭圆位置(mm)|波长(mm)||::|::|::|::|| 1 | 1850 | 3780 | 1930 || 2 | 2520 | 4450 | 1930 || 3 | 3200 | 5130 | 1930 || 4 | 3870 | 5800 | 1930 || 5 | 4540 | 6470 | 1930 |波长的平均值:\\begin{align}\overline{\lambda}&=\frac{1930 + 1930 + 1930 + 1930 +1930}{5}\\&=\frac{9650}{5}\\&=1930 \text{mm} = 193×10^{-2} \text{m}\end{align}\声速\(v = f\overline{\lambda} = 3500×10^3 × 193×10^{-2} = 6755 \text{m/s}\)六、误差分析1、仪器误差实验仪器本身存在一定的精度限制,如游标卡尺的读数误差、信号发生器频率的稳定性等,会对测量结果产生影响。

声速的测定实验报告实验目的:通过实验测定声速,并掌握声速的测定方法。

实验仪器和材料:1. 音叉。

2. 毫秒表。

3. 木尺。

4. 水。

5. 手电筒。

实验原理:声速是指声波在介质中传播的速度,它与介质的性质有关。

在本实验中,我们将利用音叉发出的声波在水中传播的时间来测定声速。

实验步骤:1. 准备好实验仪器和材料。

2. 在实验室中准备一盆水,水面要平静。

3. 将音叉用手电筒照亮,使其产生声波。

4. 将音叉放入水中,使其在水中振动。

5. 用毫秒表记录音叉在水中传播的时间。

6. 重复实验多次,取平均值作为最终结果。

实验数据处理:根据实验数据,我们可以计算出声速的测定值。

假设音叉在水中传播的时间为t秒,水的温度为T摄氏度,根据公式v=1482+0.6T,可以计算出声速的测定值。

实验结果:经过多次实验和数据处理,我们得到了声速的测定值为340m/s,与理论值相符合。

实验总结:通过本次实验,我们掌握了声速的测定方法,并且得到了较为准确的测定值。

在实验过程中,我们也发现了一些问题,比如水面的平静度对实验结果的影响,以及温度对声速的影响等。

在今后的实验中,我们需要更加注意这些因素,以提高实验结果的准确性。

通过本次实验,我们不仅学习到了声速的测定方法,还加深了对声波在介质中传播的理解。

希望通过今后的实验学习,我们能够更好地掌握声速的测定方法,为将来的科研工作奠定基础。

结语:声速的测定实验是一项重要的实验,通过本次实验,我们不仅学会了实验操作技能,还提高了对声速的认识。

希望在今后的学习和科研中,我们能够更好地运用所学知识,为科学研究做出更大的贡献。

声速实验报告一、实验目的1、了解测量声速的基本原理和方法。

2、学习使用示波器和信号发生器进行实验测量。

3、通过实验数据处理,提高分析和解决问题的能力。

二、实验原理声速是指声波在介质中传播的速度。

在本次实验中,我们利用声波的共振现象来测量声速。

当声源的频率与声波在管中的驻波频率相匹配时,会产生共振现象。

驻波是由入射波和反射波叠加形成的,在管中会形成一系列的波腹和波节。

根据驻波的原理,相邻两个波腹(或波节)之间的距离为半个波长。

我们通过测量管中出现共振时的长度,结合声源的频率,就可以计算出声速。

声速的计算公式为:$v =fλ$,其中$v$表示声速,$f$表示声源的频率,$λ$表示波长。

三、实验仪器1、示波器:用于观察和测量电信号的波形和频率。

2、信号发生器:产生特定频率的电信号,驱动声源发声。

3、共鸣管:用于形成驻波。

4、游标卡尺:测量共鸣管的长度。

四、实验步骤1、连接实验仪器将信号发生器的输出端连接到共鸣管的声源输入端,将示波器的两个通道分别连接到信号发生器的输出端和共鸣管的接收端。

2、调节信号发生器打开信号发生器,调节输出信号的频率,从小到大逐渐变化,同时观察示波器上的波形。

3、寻找共振频率当示波器上显示的波形幅度达到最大时,此时信号发生器的输出频率即为共鸣管的共振频率。

记录下此时的频率值$f$。

4、测量共鸣管长度使用游标卡尺测量共鸣管在共振状态下,从声源端到第一个波腹位置的长度$l_1$,以及从声源端到第二个波腹位置的长度$l_2$。

5、重复实验改变信号发生器的频率,重复上述步骤,进行多次测量,以提高测量的准确性。

五、实验数据记录与处理|实验次数|共振频率$f$(Hz)|$l_1$(mm)|$l_2$(mm)||||||| 1 |_____ |_____ |_____ || 2 |_____ |_____ |_____ || 3 |_____ |_____ |_____ |根据测量数据,计算波长$λ$:$λ = 2(l_2 l_1)$然后,利用声速的计算公式$v =fλ$,计算出声速$v$。

声速的测量实验报告一、实验目的通过本次实验,掌握测量声速的方法及原理,熟悉实验仪器的操作,并进一步加深对声学基础理论的理解。

二、实验器材•信号发生器、功放器•话筒•扬声器•Oscilloscope•PC机三、实验原理声速指的是在自由空气中声波传播的速度。

实验使用的原理是产生谐振,求出谐振频率,进而计算出波长和声速的值。

实验中使用两个分别为x和x+l的话筒,用扬声器向话筒内产生声音。

由于声音在两个话筒之间反射,从而产生谐振。

此时,发生器的频率即为一共振频率。

当两个话筒之间的距离为整数倍的半波长时,声波信号会在两个话筒之间构成明显的谐振。

根据声波波长、振幅、频率之间的关系,公式为:$\\lambda=4(x_l - x)$, $v_s=f\\lambda$。

四、实验步骤1.连接仪器:将信号发生器和功放器连接到扬声器上,将话筒和示波器连接。

2.调整扬声器音量至较小的幅度,并调整发生器频率。

3.将两个话筒放置在合适位置,打开附近的窗户保证室内空气流通,调节话筒位置以保证话筒下方的空气流畅。

4.调节发生器频率直到观察到谐振现象,记录下其频率f。

5.移动一个话筒,调节其位置,直至观察到下一个谐振现象,记录此时的频率f′。

6.重复步骤5,直到观察到5个不同的谐振现象,记录各自的频率和距离x l−x。

7.对于每一个谐振现象,使用公式:$\\lambda=4(x_l-x)$计算出波长,并使用公式:$v_s=f\\lambda$计算出声速的值,记录到实验数据表中。

8.最终计算所得的声速的平均值为本次实验的测量值。

五、实验数据以下为本次实验所获得的数据:序号频率f(Hz)x l−x(m)波长$\\lambda$(m)声速v s(m/s)1 332.47 0.125 0.500 166.232 665.86 0.250 0.500 332.933 998.74 0.375 0.500 499.374 1332.09 0.5 0.50 666.045 1665.90 0.625 0.500 832.95六、实验结论通过本次实验,我们成功地使用谐振的方法测量了自由空气中声音的速度,获得了声速v s的落差数据。

空气中声速的测量实验报告一、实验目的本实验的目的是通过测量空气中声波的传播速度, 即声速, 来了解声波在不同介质中的传播规律, 掌握声速的测量方法和技巧。

二、实验原理声波是一种机械波, 它是由物体振动产生的, 通过介质传播的一种波动现象。

声波在空气中的传播速度与空气的温度、压力、湿度等因素有关。

在本实验中, 我们将通过测量声波在空气中的传播时间和距离, 来计算出声速。

声速的计算公式为:v = d / t其中, v为声速, d为声波传播的距离, t为声波传播的时间。

三、实验器材1.声音发生器2.示波器3.计时器4.测量尺5.温度计6.气压计7.湿度计四、实验步骤1.将声音发生器放置在实验室中央, 调节频率为1kHz。

2.将示波器连接到声音发生器上, 调节示波器的垂直和水平放大倍数, 使得声波的波形清晰可见。

3.将计时器归零, 用测量尺测量声波从声音发生器到示波器的距离d。

4.按下计时器的启动按钮, 同时发出声波, 记录声波传播的时间t。

5.重复以上步骤3-4, 进行多次测量, 取平均值。

6.根据公式v = d / t, 计算出声速v。

7.测量空气的温度、压力、湿度等因素, 并记录下来。

五、实验结果经过多次测量和计算, 得出声速的平均值为340.29m/s。

空气的温度为25℃, 气压为101.3kPa, 湿度为50%。

六、实验分析通过本实验的测量结果, 我们可以得出以下结论:1.声速与空气的温度、压力、湿度等因素有关。

在本实验中, 空气的温度为25℃, 气压为101.3kPa, 湿度为50%, 这些因素对声速的影响较小。

2.声速在不同介质中有所不同。

在空气中, 声速为340m/s左右, 而在水中, 声速为1497m/s左右。

3.声波的传播速度与介质的密度和弹性有关。

在同一介质中, 声速与介质的密度和弹性成正比。

七、实验结论通过本实验的测量和分析, 我们得出了声速在空气中的测量结果, 并了解了声波在不同介质中的传播规律。

声速测定实验报告(一)引言概述:声速测定实验是一种常见的物理实验,通过测量声波在介质中传播的速度,可以研究介质的性质和结构。

本实验通过使用特定仪器和方法,测定了声波在不同介质中的传播速度,并通过实验数据进行分析和计算,得出了准确的声速数值。

正文:1. 实验目的1.1 目的1:掌握声速测定实验的基本原理与方法。

1.2 目的2:研究声波在不同介质中传播的速度差异。

1.3 目的3:了解声速与介质性质的关系。

2. 实验仪器与材料2.1 仪器1:声波发生器2.2 仪器2:示波器2.3 材料1:空气2.4 材料2:水2.5 材料3:固体介质(如金属板或塑料板)3. 实验步骤3.1 步骤1:准备实验仪器和材料3.2 步骤2:将声波发生器置于空气中,并调节频率和幅度3.3 步骤3:使用示波器测量声波的传播时间3.4 步骤4:重复步骤2和3,但将介质更换为水和固体3.5 步骤5:记录实验数据并计算声速4. 实验结果与数据分析4.1 结果1:测得空气中声速为350 m/s4.2 结果2:测得水中声速为1500 m/s4.3 结果3:测得固体中声速为5000 m/s4.4 数据分析1:介质密度对声速的影响4.5 数据分析2:介质的弹性模量对声速的影响5. 结论与讨论5.1 结论1:声速与介质性质密切相关5.2 结论2:空气中声速较低,水中声速中等,固体中声速较高5.3 讨论1:实验误差分析与改进方法5.4 讨论2:声速测定在实际应用中的重要性5.5 讨论3:声速在不同介质中的传播特性及其应用领域总结:本实验通过声速测定方法,研究了声波在不同介质中的传播速度差异,并得出了声速与介质性质之间的关系。

实验结果表明,声速与介质的密度和弹性模量密切相关。

此实验对于深入理解声波传播和应用具有重要意义。

为准确测定声速提供了可靠的实验方法和数据。

声速测定实验报告实验目的,通过实验测定声速,并掌握声速的测定方法。

实验仪器,共振管、频率计、信号发生器、示波器、温度计、卷尺、计时器。

实验原理,在共振管中,当管内空气柱的长度L等于波长的整数倍时,管内空气柱共振增强,此时管内空气柱的长度L与波长λ的关系为L=nλ/2(n=1,2,3……),故λ=2L/n。

声速v与波长λ和频率f的关系为v=λf,所以v=2Lf/nT。

实验步骤:1. 实验前,先测定室内温度T,记录下来。

2. 调节信号发生器频率f,使共振管内空气柱发生共振,记录此时的频率f和共振管的长度L。

3. 改变共振管长度,使频率f变化,再次记录频率f和共振管的长度L。

4. 重复步骤3,至少取5组数据。

实验数据处理:1. 根据实验数据,计算出每组数据对应的波长λ。

2. 根据实验数据和公式v=2Lf/nT,计算出每组数据对应的声速v。

3. 对声速v进行平均值处理,得到最终的声速测定结果。

实验结果:根据实验数据处理,得到声速测定结果为xxx m/s。

实验讨论:1. 实验中可能存在的误差及其产生原因。

2. 如何改进实验方法,减小误差。

结论:通过本次实验,我们成功测定出声速,并掌握了声速的测定方法。

同时,我们也发现了实验中可能存在的误差,并提出了改进实验方法的建议。

参考文献:[1] XX.声速测定实验方法与原理.物理实验.200X(期数),XX-XX.[2] XX.声速测定实验数据处理方法.物理教学.200X(期数),XX-XX.[3] XX.声速测定实验误差分析.科学实验.200X(期数),XX-XX.以上为声速测定实验报告内容,希望对您有所帮助。

声速的测定实验报告一、实验目的1、了解声速测定的基本原理和方法。

2、学会使用驻波法和相位法测量声速。

3、加深对波动理论的理解,提高实验操作能力和数据处理能力。

二、实验原理1、驻波法声波在介质中传播时,入射波与反射波相互叠加形成驻波。

在驻波系统中,相邻两波节之间的距离为半波长的整数倍。

当声源的频率固定时,通过测量相邻两个波节之间的距离,就可以计算出声波的波长,进而求出声速。

2、相位法通过比较发射波和接收波的相位差来测定声波的波长。

利用示波器观察李萨如图形,当发射波和接收波的相位差改变π时,李萨如图形从斜率为正的直线变为斜率为负的直线。

通过测量相位差改变π时接收换能器移动的距离,就可以得到声波的波长,从而计算出声速。

三、实验仪器1、声速测定仪由声源、发射换能器、接收换能器、游标卡尺和固定支架等组成。

2、示波器用于观察声波的波形和李萨如图形。

3、信号发生器提供稳定的正弦波信号作为声源。

四、实验内容及步骤1、驻波法测量声速(1)按实验装置图连接好仪器,将发射换能器和接收换能器固定在游标卡尺的滑块上,调整两者之间的距离,使其处于适当位置。

(2)打开信号发生器,调节输出频率,使示波器上显示出稳定的正弦波。

(3)缓慢移动接收换能器,观察示波器上的波形变化,当出现振幅最大时,即为驻波的波腹位置,记录下游标卡尺的读数。

(4)继续移动接收换能器,依次找到相邻的波腹位置,记录下相应的游标卡尺读数。

(5)重复测量多次,计算相邻波腹之间的距离平均值,即为半波长。

(6)根据声源的频率和测得的半波长,计算出声速。

2、相位法测量声速(1)将示波器的 X 轴输入接至信号发生器的输出端,Y 轴输入接至接收换能器的输出端。

(2)调节信号发生器的频率,使示波器上显示出清晰的李萨如图形。

(3)缓慢移动接收换能器,观察李萨如图形的变化,当图形从斜率为正的直线变为斜率为负的直线时,记录下游标卡尺的读数。

(4)继续移动接收换能器,再次观察到图形变化时,记录下相应的游标卡尺读数。

声速的测定实验报告 1、实验目的(1)学会用驻波法和相位法测量声波在空气中传播速度。

(2)进一步掌握示波器、低频信号发生器的使用方法。

(3)学会用逐差法处理数据。

2、实验仪器超声声速测定仪、低频信号发生器DF1027B 、示波器ST16B 。

3、实验原理3.1 实验原理声速V 、频率f 和波长λ之间的关系式为λf V =。

如果能用实验方法测量声波的频率f 和波长λ,即可求得声速V 。

常用的测量声速的方法有以下两种。

3.2 实验方法3.2.1 驻波共振法(简称驻波法)S 1发出的超声波和S 2反射的超声波在它们之间的区域内相干涉而形成驻波。

当波源的频率和驻波系统的固有频率相等时,此驻波的振幅才达到最大值,此时的频率为共振频率。

驻波系统的固有频率不仅与系统的固有性质有关,还取决于边界条件,在声速实验中,S 1、S 2即为两边界,且必定是波节,其间可以有任意个波节,所以驻波的共振条件为:3,2,1,2==n nL λ(1)即当S 1和S 2之间的距离L 等于声波半波长的整数倍时,驻波系统处于共振状态,驻波振幅最大。

在示波器上得到的信号幅度最大。

当L 不满足(1)式时,驻波系统偏离共振状态,驻波振幅随之减小。

移动S 2,可以连续地改变L 的大小。

由式(1)可知,任意两个相邻共振状态之间,即S 2所移过的距离为:()22211λλλ=⋅-+=-=∆+n n L L L n n (2)可见,示波器上信号幅度每一次周期性变化,相当于L 改变了2λ。

此距离2λ可由超声声速测定仪上的游标卡尺测得,频率可由低频信号发生器上的频率计读得,根据f V ⋅=λ,就可求出声速。

3.2.2 两个相互垂直谐振动的合成法(简称相位法)在示波器荧光屏上就出现两个相互垂直的同频率的谐振动的合成图形——称为李沙如图形。

其轨迹方程为:()()φφφφ122122122122-=--⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛Sin Cos A A XY A Y A X (5)在一般情况下,此李沙如图形为椭圆。

当相位差12=-=∆φφφ时,由(5)式,得xA A y 12=,即轨迹为一条处在于第一和第三象限的直线[参见图16—2(a)]。

当212πφφφ=-=∆时,得1222212=+A y A x ,轨迹为以坐标轴为主轴的椭圆当πφφφ=-=∆12时,得xA A y 12-=,轨迹为处于第二和第四象限的一条直线。

改变S 1和S 2之间的距离L ,相当于改变了发射波和接受波之间的相位差(φφφ12-=∆),荧光屏上的图形也随之变化。

显然,L 每变化半个波长(即)21π=-=∆+L L L n n ,位相差φ∆就变化π。

随着振动相位差从0→π的变化,李沙如图形就按图16——2(a) →(b )→(c)变化。

因此,每移动半个波长,就会重复出现斜率符号相反的直线。

测得波长和频率f ,根据λf V =,就可计算出声速。

4、实验内容(1) 熟悉声速测定仪该仪器由支架、游标卡尺和两只超声压电换能器组成。

两只超声压电换能器的位置分别与游标卡尺的主尺和游标相对定位,所以两只换能器相对位置距离的变化量可由游标卡尺直接读出。

两只超声压电换能器,一只为发射声波用(电声转换),一只为接收声波(声电转换),其结构完全相同。

发射器的平面端面用以产生平面声波;接收器的平面端面则为声波的接收面和反射面。

压电换能器产生的波具有平面性、单色性好以及方向性强的特点。

同时可以控制频率在超声波范围内,使一般的音频对它没有干扰。

(2) 驻波法测量声速1)按图接好线路,把换能器S 1引线插在低频信号发生器的“功率输出孔”,把换能器S 2接到示波器的“Y input ”。

2)打开电源开关,把频率倍乘按钮×10K 压入,调节幅度电位器,使数码显示屏读数5--8V 电压,电压衰减按钮为20dB ;波形选择为正弦波(弹出状态)。

3)压入示波器电源开关,把示波器Y 衰减开关VOLTS/DIV 置0.5v 档,Y 输入方式置AC 位。

扫描档TIME/DIV 为20us ,触发源(触发TRIG )选择“内同步INT ”;触发方式为“自动”。

4)移动S 2位置,目测S 1与S 2的距离为3cm 左右,调整低频信号发生器的“频率调节”波段开关,调节频率微调电位器,使数码显示屏的频率读数为34.000—36.000KHz 范围。

观察示波器,当屏幕的波形幅度最大时,说明换能器S 1处于共振状态。

记下频率f 值(实验过程中,频率f 不许改变,否则影响实验数据)。

5)示波器荧幕的波形若不在中央,可调节垂直或水平位移电位器;波形太小(可能不稳定)或太大,可调节Y 增益电位器VARIABLE ,使波形幅度适中。

6)注意:实验过程中不要用手触摸两个换能器,以免影响测量精确性。

7)向右稍移S 2,并调整游标卡尺的微调螺丝,同时观察示波器上波形,使波形幅度最大,幅度如果超过屏幕,可调整Y 增益VARIABLE ,使波形满屏。

记下S 2的初始位置L 0。

8 由近至远慢慢移动接收器S 2,逐个记下九个幅度最大的位置(即Li 值)。

(3) 相位法测声速1)把示波器触发方式选择“外接”。

2)把示波器的“Y input ”接超声波测速仪的接收器S 2,示波器“X 输入”联接到低频信号发生器的电压输出(不能接同步输出)。

3)把S 2调回距S 1大约3cm ,移动接收换能器S 2,调节游标卡尺微调螺丝,同时观察示波器的图形变化,使图形为“/”,记下S 2初始位置L O 。

4)由近至远,慢慢移动S 2,并注意观察图形变化,逐下记下每发生一次半周期变化(即图形由“/”直线变到“\”直线)接收换能器S 2的位置读数Li 值,共测十个数据。

5)实验完毕,关掉电源,整理好仪器5、实验参考数据1)驻波法测量声速 共振频率f =34.583KHz表1 驻波法测量波长的测量数据次序i L mm 310-次序i L mm 310-i i L L -+5mm 310- i I L L v -+5mm310-1 93.72 6 119.54 25.82 0.012 2 98.84 7 124.70 25.86 0.0283 104.02 8 129.90 25.88 0.0484 109.22 9 135.02 25.80 0.0325 114.3810140.1825.800.032逐差法处理表1数据标准偏差∑=--++-=5125511i L L L L ii iI v n S =0.036mm iI ii LL L L n v S C --++≥=⨯=5506.0036.065.1mmu m B 012.0302.03==∆=合成不确定度为)(038.0012.0036.022222255mm u S u u u B L L B A L L ii I I =+=+=+=--++频率f 不确定度)(2.03346.03Z mff H u ==∆=声速V 的相对不确定度%6.0006.0)832.25038.0()583.342.0()()(222525==+=-+=+-+ii L L f V L L u f u E i I声速的计算)/(34.357832.25583.3452)(525s m L L f V i i =⨯=-=+ 声速V 不确定度为 )/(3006.034.357s m VE u V V =⨯==室温时声速结果表达式:⎩⎨⎧==±=±=%6.0)683.0)(/(006.034.357V V E p s m u V V2)相位法测量声速参考驻波法。

6.结论:1)实验测量结果与理论值接近,是误差允许范围。

2)相位法测量优于驻波法测量。

7.误差分析:1)共振频率的不稳定。

2)换能器的不完全平行。

3)示波器上振幅极大值的不稳。

4)随着换能器的距离的增加能量会有减弱。

5)测量时会含有回程差。

XXXX 项目可行性研究报告报告日期 XXXX 年XXXX 月XXXX 日目录第一节项目概况一、项目背景二、投资方简介三、目标公司简介第二节拟投资行业及市场概况第三节项目实施的必要性与可行性一、项目实施的必要性二、目标公司市场分析三、项目实施的可行性第四节项目内容及实施方案第五节项目效益分析一、经营收入估算二、经营总成本估算三、经营利润与财务评价第六节项目风险分析及对策一、市场风险及对策二、技术风险及对策三、财务风险及对策……第七节投资方案一、收购定价二、预计投资总额三、资金来源与支付四、后续发展方案第六节报告结论第一节项目概况一、项目背景说明项目提出的背景、投资理由、拟投资国家的投资环境、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。

二、投资方简介1、投资方基本情况及经营情况包括目标公司基本工商注册信息、产业布局、主要产品及用途、员工情况、股权结构及控股方信息、行业地位、历史沿革等。

2、投资方实力和优势分析三、目标公司简介1、基本信息包括目标公司基本工商注册信息、产业布局、主要产品及用途、员工情况、股权结构及控股方信息、行业地位、历史沿革等。

2、经营情况(1)经营情况公司的产品在市场上进行销售、服务的发展现状,包括历年产量、销售收入等。

(2)资产负债情况公司主要财务指标,要求能够反映公司盈利能力、经营能力、偿债能力等。

第二节拟投资行业及市场概况1、国内相关行业及市场概况2、国际相关行业及市场概况第三节项目实施的必要性与可行性一、项目实施的必要性主要围绕公司战略目标,根据公司产业资源协同发展的需要以及产品规划,结合产业政策等有关因素的支持与制约,论证项目投资的必要性。

二、目标公司市场分析运用统计分析原理,分析目标公司产品销售变化及市场发展趋势。

1、市场规模研究目标公司产品及行业的整体规模,具体包括目标公司产品及行业在指定时间的产量、销售收入等。

2、行业分析主要包括行业内主要品牌市场占有率、行业总销售量年增长率、行业发展方向、市场发展方向等。

3、竞争格局包括主要竞争企业基本资料、主要品牌经营策略、竞争品牌近三年发展情况、行业竞争态势未来发展预测等。

三、项目实施的可行性主要表现在以下方面:技术可行性。

主要分析目标企业产品技术现状与规划是否符合公司战略,技术部门对目标公司实施的技术在行业内进行比选和评价,合理评估其技术先进性。

经济可行性。

主要从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,预测项目投资回收期、净现值等财务指标。

社会影响。

主要从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在符合区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境等方面的效益。

风险因素及对策。

主要对项目的市场风险、技术风险、财务风险、法律风险及社会风险等风险因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。