汉末和三国时的官职与爵位(八)

- 格式:doc

- 大小:130.50 KB

- 文档页数:13

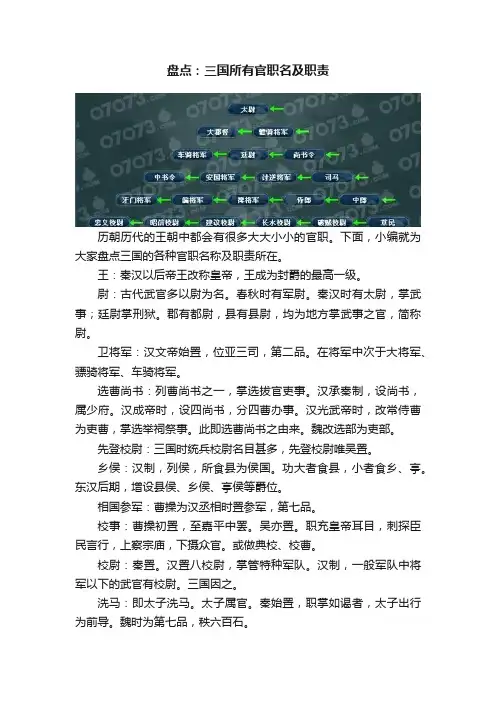

盘点:三国所有官职名及职责历朝历代的王朝中都会有很多大大小小的官职。

下面,小编就为大家盘点三国的各种官职名称及职责所在。

王:秦汉以后帝王改称皇帝,王成为封爵的最高一级。

尉:古代武官多以尉为名。

春秋时有军尉。

秦汉时有太尉,掌武事;廷尉掌刑狱。

郡有都尉,县有县尉,均为地方掌武事之官,简称尉。

卫将军:汉文帝始置,位亚三司,第二品。

在将军中次于大将军、骠骑将军、车骑将军。

选曹尚书:列曹尚书之一,掌选拔官吏事。

汉承秦制,设尚书,属少府。

汉成帝时,设四尚书,分四曹办事。

汉光武帝时,改常侍曹为吏曹,掌选举祠祭事。

此即选曹尚书之由来。

魏改选部为吏部。

先登校尉:三国时统兵校尉名目甚多,先登校尉唯吴置。

乡侯:汉制,列侯,所食县为侯国。

功大者食县,小者食乡、亭。

东汉后期,增设县侯、乡侯、亭侯等爵位。

相国参军:曹操为汉丞相时置参军,第七品。

校事:曹操初置,至嘉平中罢。

吴亦置。

职充皇帝耳目,刺探臣民言行,上察宗庙,下摄众官。

或做典校、校曹。

校尉:秦置。

汉置八校尉,掌管特种军队。

汉制,一般军队中将军以下的武官有校尉。

三国因之。

洗马:即太子洗马。

太子属官。

秦始置,职掌如谒者,太子出行为前导。

魏时为第七品,秩六百石。

相:职如郡太守。

魏诸王国各置相一人,秩二千石,第五品。

西曹掾:汉制,丞相、太尉属吏分曹治事,有西曹。

吏员正者称掾,副者称属。

初主领百官奏事,后改为主府内官吏署用。

魏时丞相、大将军及司徒、司空等府内置西曹掾,秩比四百石,第七品。

西部都尉:秦有郡尉,汉景帝时更名为都尉,秩比二千石,掌佐助太守分管军事,维持境内治安。

三国因之。

每郡置都尉一人,大郡或置二人,分管境内东西,或南北。

翼正都尉:三国吴东宫属官。

孙登为太子时,诸葛恪为左辅都尉,张休为右弼都尉,顾谭为辅正都尉,陈表为翼正都尉,是为四友,以佐太子。

羽林中郎将:汉宣帝始以中郎将监羽林,东汉置羽林中郎将,秩比二千石,掌宿卫侍从。

魏时为第五品,秩比二千石,主羽林郎。

越骑校尉:汉武帝始置,掌越骑。

汉末和三国时的官职与爵位(一)东汉末年首先说明一点,这篇只包含汉末的官职。

时间为一八四年到二二零年。

三国的放在后面的篇章再介绍。

其次,个人的力量毕竟有限,文中应该有不少遗漏,欢迎看过的各位朋友进行补充。

东汉、魏国、蜀汉、吴国之间官制各不相同,不能一概套用,而且我打算在每个官职后都补上任职的人和年份,为了避免混淆,就分为四个大篇。

每个大篇又分三个大部分:文官、武官以及爵位。

文官、武官之下又分京官和地方官。

两汉时以官秩划分官员的等级。

官秩为按照职位高低而发放的俸禄,从一万石到一百石不等;同样的石数还有中、真、比之分,中为满的意思,中两千石即实发两千石。

中两千石的月俸是米七十二斛和钱九千,真两千石是米三十六斛和钱六千五,比两千石是米三十四斛和钱五千(引自《后汉书·百官志五》)。

两汉时并无官品一说,官品即正一品、从一品、正二品之类。

至于三国时有无官品,我并不是十分确定,有些古书上的确提及了魏国有类似官品一说(此说最早见于《通典·魏官品》,《通典》是唐朝人所著),但正史《三国志》、《后汉书》、《晋书》之中都没有明确的记载,因此三国部分也不分官品。

文官篇京官:在京中任职的官员,类似现在的中央官,区别于地方官。

我依次介绍太傅、太师、丞相、三公、九卿、三台、宦官及其他官职。

一.三公之上的存在太傅:《后汉书·百官志一》:“太傅,上公一人。

本注曰:掌以善导,无常职。

”荀绰晋百官表注曰:“汉太傅置掾属十人,御属一人,令史十二人。

”上公即位在三公以上的公,西汉时太师、太傅、太保合为上公。

掾属是掾吏和属吏的总称(《汉书音义》曰:“正曰掾,副曰属。

”掾吏为正,属吏是副官,类似现在的正副局长。

),是由主官自行选用的官吏;御属是由朝廷指派给主官的下属官吏,主管府中的文书;令史在掾属之下,是低级的办事官吏。

东汉仅有太傅,而且不常置,只有新帝继位的时候,才设置太傅一职,太傅死去后,则不再选用人继任。

《后汉书·百官志一》:“世祖(汉光武帝)以卓茂为太傅,薨,因省。

东汉末年官职详解①秩万石(月奉三百五十斛)将军:大将军、骠骑将军上公:太傅、大司马(东汉末年于三公之外别置,位在三公之上)三公:太尉、司徒、司空②秩中二千石(月奉百八十斛)太尉领:太常卿、光禄勋、卫尉司徒领:廷尉、太仆、大鸿胪司空领:少府、宗正、大司农、将军:车骑将军、卫将军、前将军、后将军、左将军、右将军太子太傅、执金吾、河南尹、京兆尹、左冯翊、右扶风③秩真二千石(月奉百五十斛)秩二千石(月奉百二十斛)地方长吏:郡守、州牧诸王国属官:国相、国傅、(王国)御史大夫及诸卿大长秋、太子少傅、将作大匠、度辽将军等诸杂号将军(骁骑、楼船、伏波、龙骧等)④秩比二千石(月奉百斛)少府属官:侍中、中常侍执金吾属官:执金吾丞光禄勋属官:五官中郎将、左中郎将、右中朗将、虎贲中朗将、羽林中郎将、奉车都尉、驸马都尉、骑都尉、光禄大夫北军中侯监领:屯骑校尉、步兵校尉、越骑校尉、长水校尉、射声校尉将军部曲:大将军营五部校尉诸王国属官:中尉,司隶校尉、属国都尉、使匈奴中郎将、护乌桓校尉、护羌校尉、城门校尉、都护将军⑤秩千石(月奉九十斛)将军府属官:将军长史、将军司马太傅府属官:太傅长史三公属官:三公长史少府属官:御史中丞、尚书令廷尉属官:廷尉正、廷尉左监光禄勋属官:太中大夫大长秋属官:中宫仆太子少傅属官:太子率更令、太子家令、太子仆城门校尉属官:城门司马、平城门屯司马北军属官:屯骑校尉司马、步兵校尉司马、越骑校尉司马、长水校尉司马、胡骑司马、射声校尉司马诸王国属官:郎中令、仆诸侯国属官:诸侯国相地方长吏:县令、汤沐邑令、道令⑥秩比千石(月奉八十斛)太常属官:太常御太仆属官:太仆丞廷尉属官:廷尉丞卫尉属官:卫尉丞、宫门司马、掖门司马宗正属官:宗正丞少府属官:少府丞大司农属官:大司农丞大鸿胪属官:大鸿胪丞、光禄勋属官:光禄丞、谒者仆射、执金吾属官:执金吾丞将军部曲:军司马,使匈奴中郎将⑦秩六百石(月奉七十斛)将军府属官:从事中郎太常属官:太史令、太祝令、博士祭酒、太宰令、掌故、大予乐令、高庙令、世祖庙令光禄勋属官:光禄左仆射、光禄右仆射、左陛长、右陛长、羽林左监、羽林右监、中散大夫、谏议大夫、议郎卫尉属官:公车司马令、南宫卫士令、北宫卫士令、左都候、右都候太仆属官:考工令、车府令、未央厩令廷尉属官:廷尉左平大鸿胪属官:大行令宗正属官:公主家令、主簿、仆、私府长大司农属官:大司农部丞、太仓令、平准令、导官令少府属官:守宫令、上林苑令、太医令、太官令、黄门侍郎、小黄门、黄门令、掖庭令、永巷令、御府令、祠祀令、钩盾令、尚方令、中藏府令、内者令、符节令、兰台令史;·尚书令属吏:尚书仆射、六曹尚书(吏曹尚书、二千石曹尚书、三公曹尚书、民曹尚书、南主客曹尚书、北主客曹尚书);·御史中丞属吏:治书侍御史、侍御史执金吾属官:武库令、左中候、右中候、大长秋属官:大长秋丞、中宫谒者令、中宫尚书、中宫私府令、中宫永巷令、中宫署令太子少傅属官:太子中庶子、太子门大夫、太子仓令、太子食官令将作大匠属官:将作丞、左校令、右校令城门校尉属官:城门门候司隶校尉属官:都官从事、功曹从事、别驾从事、簿曹从事、兵曹从事、主簿、门亭长、门功曹书佐、律令师、孝经师、月令师、律令师、簿曹书佐掌监北军:北军中侯度辽将军属官:度辽将军长史度辽将军司马地方长吏:州刺史、郡丞、边郡长史、右扶风京兆每次县令护乌桓校尉属官:拥节长史、司马护羌校尉属官:拥节长史、司马⑧秩比六百石(月奉五十斛)太常属官(博士祭酒属吏):博士光禄勋属官:·五官中郎将属吏:五官中郎;左、右中郎将属吏:左中郎、右中郎;·虎贲中郎将属吏:虎贲左仆射、虎贲右仆射、虎贲左陛长、虎贲右陛长、虎贲中郎;·谒者仆射属吏:常侍谒者;将军部曲:曲军候太子少傅属官:太子洗马诸王国属官(中尉属吏):治书、大夫⑨秩四百石(月奉四十五斛)太常属官:太常掾少府属官:·黄门署长、画室署长、玉堂署长、直里监·尚书令属吏:尚书左丞、尚书右丞、尚书侍郎光禄勋属官:给事谒者大长秋属官:中宫谒者、中宫药长太子少傅属官:太子庶子、太子厩长、太子卫率、太子中盾地方长吏:县长、汤沐邑长、道长县令属官:县丞、县尉秩比四百石(月奉四十斛)三公、将军府掾:东曹掾、西曹掾、主簿光禄勋属官:五官侍郎、左侍郎、右侍郎、虎贲侍郎诸王国属官:谒者、礼乐长、卫士长、医工长、永巷长、祠祀长⑩秩三百石(月奉四十斛)太常属官:太史令丞、太祝令丞、太宰令丞、大予乐令丞光禄勋属官:羽林左监丞、羽林右监丞太仆属官:考工丞、车府丞、长乐厩丞大鸿胪属官:大行令丞、大行治礼郎、廪牺令丞、楫棹丞宗正属官:公主家丞大司农属官:太仓令丞、平准令丞、导官令丞少府属官:·守宫令属吏:守宫令丞·永巷令属吏:永巷丞·祠祀令属吏:祠祀丞·太医令属吏:太医药丞、太医方丞·黄门令属吏:黄门丞、黄门从丞·内者令属吏:内者左丞、内者右丞·御府令属吏:御府丞、御府织室丞·钩盾令属吏:钩盾丞、钩盾永安丞·掖庭令属吏:掖庭左丞、掖庭右丞、掖庭暴室丞·太官令属吏:太官左丞、太官甘丞、太官汤官丞、太官果丞·中藏府令属吏:中藏府丞上林苑令属吏:上林苑丞、上林苑尉执金吾属官:武库丞大长秋属官:中宫私府丞、中宫永巷丞、中宫署丞、中宫复道丞将作大匠属官:左校丞、右校丞、州刺史属官:治中从事、别驾从事、簿曹从事、兵曹从事、主簿、门功曹书佐、簿曹书佐诸王国属官(国相属吏):长史地方长吏:(小)县长12,秩比三百石(月奉三十七斛)三公、将军府掾:户曹掾、奏曹掾、辞曹掾、法曹掾、尉曹掾、贼曹掾、决曹掾、兵曹掾、金曹掾、仓曹掾郡守诸曹掾史:功曹史、户曹史、奏曹史、辞曹史、法曹史、尉曹史、贼曹史、决曹史、兵曹史、金曹史、仓曹史、五官掾、五部督邮、曹掾、主记室史少府属官:中黄门光禄勋属官:五官郎中、左郎中、右郎中、虎贲郎中、羽林郎、灌谒者郎中卫尉属官:公车司马丞、公车司马尉、南宫卫士丞、北宫卫士丞、左都候丞、右都候丞13 ,秩二百石(月奉三十斛)少府属官:·符节令史、·尚书令属吏:尚书令史太常属官(太史令属吏):灵台丞、明堂丞、太史令史、太史掌故、待诏少府属官(钩盾令属吏):钩盾苑中丞、钩盾果丞、钩盾鸿池丞、钩盾南园丞太子少傅属官:太子舍人诸王国属官(郎中令属吏):郎中地方长吏:诸边鄣塞尉、诸陵校尉长县长属吏:县丞、县尉秩比二百石(月奉二十七斛)三公府属官:御属将军部曲:屯长光禄勋属官:节从虎贲14,秩一百石(月奉十六斛)三公、将军府属官:阁下令史记室令史、门令史及其余令史县属吏:乡有秩、三老斗食(月奉十一斛)佐史(月奉八斛)飞翔的猫2011-01-24【官职】[太傅]不常置一般为每帝初即位时置,称太傅录尚书事,等该名太傅死后,辄不再置。

汉末和三国时的官职与爵位(四)大司农下属:1.大司农丞:一人,官秩比一千石,大司农官属,为大司农的副官。

《后汉书·百官志三》:“丞一人,比千石。

”2.大司农部丞:一人,官秩六百石,大司农官属,掌管帑藏(帑为收藏财物的府库,帑藏即国库)。

西汉汉平帝时,十三州每州都有一大司农部丞,负责劝课(劝导、鼓励)农桑;东汉光武复国后全部被撤除,只留下了京城中的大司农部丞负责国库。

《后汉书·百官志三》:“部丞一人,六百石。

本注曰:部丞主帑藏。

”3.太仓令:一人,官秩六百石,主管太仓。

太仓是设在京城之中的大粮仓;郡国通过运河输送到京城的粮食,全部都储藏在太仓之中。

太仓令手下有丞一人,官秩三百石,其余属吏九十九人。

《后汉书·百官志三》:“太仓令一人,六百石。

本注曰:主受郡国传漕谷。

丞一人。

”证明太仓为京城之中粮仓的史料;《汉官仪》:“逮至文景,国家无事,家给人足,京师之钱,累百巨万,贯朽而不可校。

太仓之粟,陈陈相因,充溢露积,腐败而不可食。

”《资治通鉴第六十一卷》:“自四月不雨至于是月,谷一斛直钱五十万,长安中人相食。

(汉献)帝令侍御史侯汶出太仓米豆为贫人作糜,饿死者如故。

”一八八年左右,赵韪担任太仓令。

同年,赵韪弃官更随刘焉入蜀。

《资治通鉴第五十九卷》:“董扶及太仓令赵韪皆弃官,随焉入蜀。

”4.平淮令:一人,官秩六百石,主要负责官府织造地纺织品的买卖,以及对官府的纺织品进行染色。

平淮令手下有丞一人,其余属吏一百九十人。

《后汉书·百官志三》:“平准令一人,六百石。

本注曰:掌知(通织)物贾(贾为买卖的意思),主练染,作采色。

丞一人。

”5.导官令:一人,官秩六百石,主要负责舂御米(舂;把东西放在石臼或乳钵里捣掉皮壳或捣碎。

御米;供宫廷和朝廷使用的粮食),以及制作干粮(干糒,可能为军队使用)。

导官令手下有丞一人,其余属吏一百一十二人。

《后汉书·百官志三》:“导官令一人,六百石。

汉朝爵位等级和待遇表摘要:1.汉朝爵位等级的来源和演变2.汉朝爵位等级的具体划分3.汉朝爵位等级的待遇和特权4.汉朝爵位等级制度的影响和意义正文:汉朝爵位等级和待遇表汉朝的爵位等级制度源于秦朝,但有所改进和演变。

这一制度主要用于奖励有功的将士和官员,激发他们的忠诚和奋发向前的精神。

以下是汉朝爵位等级和待遇表的详细内容。

一、汉朝爵位等级的来源和演变汉朝的爵位等级制度起源于秦朝,但在汉高祖刘邦建立汉朝后,他对原有制度进行了调整和完善。

在反秦及楚汉战争中,刘邦对有功将士封爵,实行西汉爵禄制,出自《吕氏春秋》。

汉朝爵位等级制度的形成,既继承了秦朝的传统,又具有汉朝自身的特点。

二、汉朝爵位等级的具体划分汉朝的爵位等级一共分为20 个等级,从高到低依次为:1.公士:一级爵位,是最高的爵位,通常由皇帝赐封给功勋卓著的诸侯和王公。

2.上造:二级爵位,赐封给有重要战功的将领。

3.簪袅:三级爵位,赐封给有较小战功的将领。

4.不更:四级爵位,赐封给有功勋的官员。

5.大夫:五级爵位,赐封给有较高官职的官员。

6.官大夫:六级爵位,赐封给有中等官职的官员。

7.公大夫:七级爵位,赐封给有较低官职的官员。

8.公乘:八级爵位,赐封给有一定地位的士人。

9.五大夫:九级爵位,赐封给有较高地位的士人。

10.左庶长:十级爵位,赐封给有中等地位的士人。

11.右庶长:十一级爵位,赐封给有较低地位的士人。

12.左更:十二级爵位,赐封给有较高地位的士人。

13.中更:十三级爵位,赐封给有中等地位的士人。

14.右更:十四级爵位,赐封给有较低地位的士人。

15.少上造:十五级爵位,赐封给有较小战功的将领。

16.大上造:十六级爵位,赐封给有重要战功的将领。

17.驷车庶长:十七级爵位,赐封给有较高地位的士人。

18.大庶长:十八级爵位,赐封给有中等地位的士人。

19.关内侯:十九级爵位,赐封给有较高地位的士人。

20.彻侯:二十级爵位,赐封给有极高地位的士人。

三、汉朝爵位等级的待遇和特权汉朝的爵位等级不仅代表了身份地位,还涉及到待遇和特权。

三国时期官职解读大司马:汉武帝(刘彻)废太尉设大司马,光武帝(刘秀)又废大司马为太尉,故大司马即太尉,为掌管军政和军赋的最高官职,即全国最高军事长官。

东汉时与司徒、司空并称三公。

大司农:秦时称治粟内史,景帝改称太农令,汉武帝太初元年(公元前104年)更名为大司农。

魏初设大农,文帝(曹丕)黄初二年(221年)改称大司农,蜀、吴亦各有大司农。

两汉时大司农掌管租税、钱谷、盐铁和国家财政收支,而到了三国时期,由于权力的分散则只能负责这些物资的保管工作了。

九卿之一。

大鸿胪:秦时称典客,汉初称大行令,汉武帝太初元年更名为大鸿胪,掌管接待宾客之事。

九卿之一。

卫尉:秦时始置,汉景帝(刘启)初更名为中大夫令,不久即恢复原名,掌管宫门警卫。

九卿之一。

太尉:同大司马。

曹丕即位后任贾诩为太尉。

太傅:辅弼国君之官,作为重臣参与朝政,掌管全国的军政大权。

曹叡即位后人钟繇为太傅。

太常:秦时称奉常,汉景帝中元六年(公元前144年)更名为太常,掌管礼乐社稷、宗庙礼仪。

其属官有太史、太祝、太宰、太药、太医(为百官治病)、太卜六令及博士祭酒。

九卿之一。

太仆:秦和两汉均设太仆,王莽一度更名为太御,掌管舆马及牧畜之事。

九卿之一。

太守:秦时设郡守,汉景帝更名为太守,为一郡之最高长官,除治民、进贤、决讼、检奸外,还可以自行任免所属掾史。

少府:秦和两汉均设少府,王莽称共工,与大司农一同掌管财货。

不过大司农掌管国家财货,而少府则管供养皇帝。

其属官有掌管御用纸、墨、笔等物的守宫令、掌管刀剑弩机等物的尚方令、掌管衣物的御府令、为宫廷治病的太医令。

九卿之一。

中常侍:秦时始置,东汉时由宦官担任,掌管文书和传达诏令,权力极大。

中书监令:曹操为魏王时,设置秘书令以处理尚书章奏。

曹丕于黄初初年改秘书令为中书令并特置中书监,使之排在中书令之前。

中领军:曹操为丞相后置领军,不久改为中领军,掌管禁卫军。

中护军:曹操为丞相后置护军,不久改为中护军,掌管禁卫军,地位略低于中领军。

中央官职:丞相(相国):在东汉时期并无丞相这个官职,后董卓专权,任相国,集大权于一身。

三国初建后,都设此官职,为一国之首宰,为群臣之首。

太师:原为“三孤”之一,东汉并不设此官职。

董卓迁都到长安后,为太师,号尚父。

位在太傅之上。

太傅:原为“三孤”(太师、太傅、太保)之一,在东汉时期,仅保留太傅一职,也不常置。

皇帝初即位时,对皇帝进行善导、辅佐的重臣,位在三公之上。

太尉:东汉时,以三公平分丞相的权力。

太尉为三公之首,掌管军政。

属官有长史、东曹、西曹、户曹、奏曹、辞曹、法曹、尉曹、贼曹、决曹、兵曹、金曹、仓曹、主簿。

司徒:三公之一,掌管民政,与后来丞相的职权范围相近。

曹丕称帝后,曾改魏国的相国为司徒。

属官有长史、东曹、西曹、户曹、奏曹、辞曹、法曹、尉曹、贼曹、决曹、兵曹、金曹、仓曹、主簿。

司空:三公之一,掌管水土之事,位为三公之末,与后来工部尚书的权利相近。

后世也常以“司空”为工部尚书的代名词。

属官有长史、东曹、西曹、户曹、奏曹、辞曹、法曹、尉曹、贼曹、决曹、兵曹、金曹、仓曹、主簿。

御史大夫:原三公之一,掌监察、执法,后改以司空为三公,御史大夫省。

魏国建立时,以华歆为御史大夫,复有此官职。

大司马:此官职为汉武帝初建,因将军位同九卿,故设大司马官职与三公同列,以示对武官的尊宠。

东汉刚刚建立的时候,刘秀以大司马为三公之一,后改为太尉。

西汉末年别置大司马一职,位在三公之上,魏晋时沿袭。

九卿:太常、光禄勋、卫尉、太仆、廷尉、大鸿胪、宗正、大司农、少府为九卿,位在三公之后,为中央各行政机关的总称。

三国以后,九卿职权渐轻,并逐步为六部所替代。

太常(奉常):九卿之一,掌礼仪祭祀。

下属官职有:太史令、博士祭酒、太祝令、太宰令、大乐令等。

光禄勋(郎中令):九卿之一,宿卫侍从之官。

下属官职有:五官中郎将、左中郎将、右中郎将、虎贲中郎将、羽林中郎将、奉车都尉、驸马都尉、骑都尉、光禄大夫、太中大夫、中散大夫、谏议大夫、议郎、谒者仆射等。

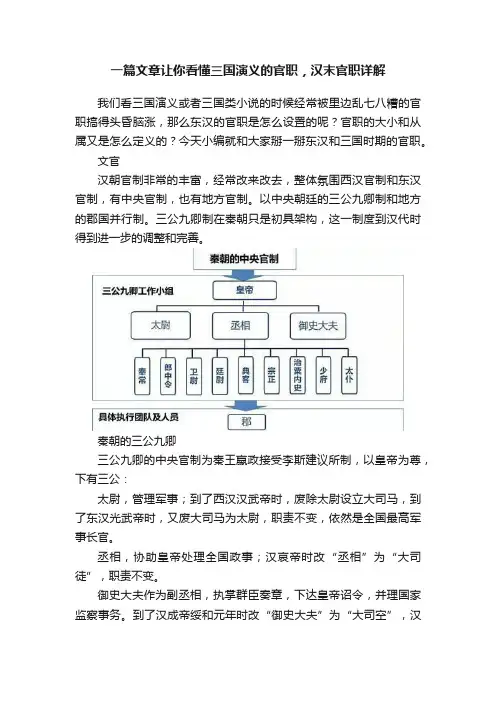

一篇文章让你看懂三国演义的官职,汉末官职详解我们看三国演义或者三国类小说的时候经常被里边乱七八糟的官职搞得头昏脑涨,那么东汉的官职是怎么设置的呢?官职的大小和从属又是怎么定义的?今天小编就和大家掰一掰东汉和三国时期的官职。

文官汉朝官制非常的丰富,经常改来改去,整体氛围西汉官制和东汉官制,有中央官制,也有地方官制。

以中央朝廷的三公九卿制和地方的郡国并行制。

三公九卿制在秦朝只是初具架构,这一制度到汉代时得到进一步的调整和完善。

秦朝的三公九卿三公九卿的中央官制为秦王嬴政接受李斯建议所制,以皇帝为尊,下有三公:太尉,管理军事;到了西汉汉武帝时,废除太尉设立大司马,到了东汉光武帝时,又废大司马为太尉,职责不变,依然是全国最高军事长官。

丞相,协助皇帝处理全国政事;汉哀帝时改“丞相”为“大司徒”,职责不变。

御史大夫作为副丞相,执掌群臣奏章,下达皇帝诏令,并理国家监察事务。

到了汉成帝绥和元年时改“御史大夫”为“大司空”,汉哀帝建平二年,又改为“御史大夫”,之后又把御史大夫改叫大司空。

职责改变为“营城起邑,浚沟洫、修坟防之事”。

光武帝即位时以大司马、大司徒、大司空为三公,之后又改大司马为太尉,并把大司徒,大司空的“大”字去掉,称司徒,司空。

所以,东汉后期的三公是指:太尉(军事)、司徒(行政)、司空(监察和营建)。

九卿(直接以汉时名字记,改来改去写着太麻烦了。

)太常,掌管宗庙祭祀和国家之礼;光禄勋,负责皇帝禁卫;卫尉,负责皇宫守卫;太仆,负责皇帝车马;廷尉,负责司法;大鸿胪,负责外交和内部少数民族事务;少府,负责皇帝财政;大司农,负责粮食和财政;宗正,负责皇室事务。

东汉的九卿,分别隶属于三公。

太尉管辖太常、光禄勋、卫尉三卿;司徒管辖太仆、廷尉、大鸿胪三卿;司空管辖宗正、大司农、少府三卿。

汉时三公九卿东汉时期增加了太傅、太保为上公,在三公之上。

董卓曾以太师自封,又在太傅、太保之上,这些官位都是特例,并不常设。

曹操掌权时,罢去太尉、司徒、司空,又置丞相、御史大夫。

汉末和三国时的官职与爵位(二)三.九卿太常:《后汉书·百官志一》:“太常,卿一人,中二千石。

本注曰:掌礼仪祭祀,每祭祀,先奏其礼仪;及行事,常赞天子。

每选试博士,奏其能否。

大射、养老、大丧,皆奏其礼仪。

每月前晦,察行陵庙。

”太常一人,官秩中两千石,为九卿之首(按百官志中的顺序),掌礼仪和祭祀的有关事宜。

每次国家祭祀的时候,太常负责安排祭祀、大射(为选拔参加祭祀的人选而举行的射礼。

射礼简略而言,即一帮人在一起比试射箭。

)、养老(养老礼:对年高德劭的长者赐予酒食,以表示礼敬的礼制)、大丧的事宜,并引导皇帝完成祭祀、大射、养老、大丧。

中小规模的祭祀,太常可代表天子献祭。

此外,太常负责选拔博士(熟读经史之士,皇帝的顾问,下文详解);每月晦日(晦日为月末之日)之前的一天,太常要巡视先王陵墓和宗庙。

太常的前身为秦朝的奉常。

西汉景帝六年,更名为太常;王莽时曾改太常为秩宗;东汉建国之后,又改回为太常。

《汉书·百官公卿表》:“奉常,秦官,掌宗庙礼仪,有丞。

景帝中六年更名太常。

……王莽改太常曰秩宗。

”一八八年三月,刘焉以太常迁为益州牧,马日磾继任刘焉为太常。

一九一年六月二十三日,太常马日磾被升任为太尉,种拂继任为太常。

(种拂本为司空,因地震而被免职,见上文司空部分。

)一九二年五月,种拂在李傕、郭汜之乱中被杀。

《后汉书·种暠传》:“李傕、郭汜之乱。

长安城溃,百官多避兵冲,拂挥剑而出曰:…为国大臣,不能止戈除暴,致使凶贼兵刃向宫,去欲何之!‟遂战而死。

子劭。

”种拂死后,赵温继任为太常。

一九三年十月二十七日,献帝以太常赵温为司空。

赵温任司空后,杨彪继任为太常。

一九四年七月十三日,献帝以太常杨彪为太尉。

杨彪之后,王伟(《裴注三国志》引献帝纪中为王伟,而《资治通鉴》中记为王绛)继任为太常。

《裴注三国志》:“傕时召羌、胡数千人,先以御物缯采与之,又许以宫人妇女,欲令攻郭汜。

……司徒赵温、太常王伟、卫尉周忠、司隶荣邵皆为傕所嫌,欲杀之。

汉末和三国时的官职与爵位(九)汉末和三国时的官职与爵位(九)前、后、左、右将军:前后左右将军各一人,官秩中两千石,位在大将军、骠骑将军、车骑将军、卫将军之下。

前后左右将军皆为战国末年所置,秦朝也有前后左右将军,位列上卿。

置前后左右将军的初衷可能是为了征讨和镇抚四方的蛮夷。

所以分别以方位为将军号,各自镇守一方。

【《太平御览》引《汉书》:“左、右、前、后将军,皆周官也,秦汉因置以征四夷。

后虽不征伐,其官常存。

”】前后左右将军后来逐渐演变成单纯的军职,而非镇守一方的守将。

汉朝的前后左右将军在三公(上卿)之下,九卿之上。

九卿为银印青绶,前后左右将军为金印紫绶。

【《汉官典仪》:“汉兴,置大将军、骠骑,位次丞相,车骑、卫将军、左、右、前、后,皆金紫,位次上卿。

典京师兵卫,四夷屯警。

”《通典·职官十一》:“前后左右将军皆周末官,秦因之,位上卿,金印紫绶。

汉不常置,或有前后,或有左右,皆掌兵及四夷。

”《宋书·百官上》:“左将军、右将军、前将军、后将军。

左将军以下,周末官,秦、汉并因之,光武建武七年省,魏以来复置。

”】宋书中的说法不尽准确,东汉的左右将军是废置于光武帝建武十三年(三十七年)。

【《后汉书卷十七·冯岑贾列传》:“明年(建武三年,二十七年)春,(贾复)迁左将军,别击赤眉于新城、渑池闲,连破之。

……十三年,(贾)复知帝欲偃干戈,修文德,不欲功臣拥众京师,乃与高密侯邓禹并剽甲兵,敦儒学。

帝深然之,遂罢左右将军。

复以列侯就第,加位特进。

”】前后将军大概也在这些年间被废置。

而东汉前后左右将军的再次出现是要早于曹操当权之时,可以参见下文所列的任职者名单。

前将军:一八八年,灵帝拜董卓为前将军,让董卓和左将军皇甫嵩一起讨伐王国、韩遂等人。

《后汉书卷七十二·董卓列传》:“五年(一八八年),围陈仓。

乃拜(董)卓前将军,与左将军皇甫嵩击破之。

韩遂等复共废王国,而劫故信都令汉阳阎忠,使督统诸部。

汉末和三国时的官职与爵位(十)征北将军:一九五年,白波军(黄巾军余部)首领李乐因救驾有功,被封为征北将军。

《三国志·魏书六·董二袁刘传第六》:“(一九五年十二月)奉、暹等遂以天子都安邑,御乘牛车。

太尉杨彪、太仆韩融近臣从者十馀人。

(献帝)以(韩)暹为征东(将军)、(胡)才为征西(将军)、(李)乐征北将军,并与奉、承持政。

”《后汉纪》中李乐为征西将军,《后汉书》和《资治通鉴》中李乐为征东将军。

关于此处的记载各史书中多有不同,也不知是谁对谁错。

《后汉书·孝献皇帝纪卷第二十八》:“庚子,拜胡才为征北将军,领并州牧;李乐为征西将军,领叙州牧;韩暹为征东将军,领幽州牧,皆假节,开府如三公。

注:三国志董卓传胡才作‘征西将军’,李乐作‘征东将军’。

范书(后汉书)及通鉴胡才作‘征东将军’。

诸书俱无拜韩暹事。

【其时政乱,封拜仓卒,传闻遂异,不足深究】。

”二一九年,魏国上庸郡太守申耽向刘备投降,刘备加申耽为征北将军,领上庸郡太守如故。

非汉朝的正式军职。

《三国志·蜀书十·刘彭廖李刘魏杨传第十》:“建安二十四年(二一九年),(刘备)命(孟)达从秭归北攻房陵,房陵太守蒯祺为达兵所害。

达将进攻上庸,先主阴恐达难独任,乃遣(刘)封自汉中乘沔水下统达军,与达会上庸。

上庸太守申耽举众降,遣妻子及宗族诣成都。

先主加耽征北将军,领上庸太守员、乡侯如故,以耽弟仪为建信将军、西城太守,迁(刘)封为副军将军。

”征南将军:一九七年到一九九年之间,孙香为仲家皇帝袁术的征南将军,非汉朝的正式军职。

孙香是孙坚的堂侄。

《裴注三国志·吴书六·宗室传第六》:“吴书曰:(孙)香字文阳。

父孺,字仲孺,坚再从弟也,仕郡主簿功曹。

香从坚征伐有功,拜郎中。

后为袁术驱驰,加征南将军,死於寿春。

”二零二年,曹操为笼络关西各军,封马腾为征南将军,韩遂为征西将军。

《后汉书卷七十二·董卓列传》:“韩遂与马腾自还凉州,更相战争,乃下陇据关中。

汉末和三国时的官职与爵位(八)军职篇一.总述东汉军制东汉的军队大致可以分为中央军和地方军。

中央军即位于京城洛阳的禁军,前文朝官部分已经大致介绍过了。

卫尉下属的南北宫卫士令、左右都侯、各宫门司马统领一部分禁军,光禄勋下属的虎贲中郎将、羽林中郎将统领一部分禁军,北军中候监管的五校尉统领一部分禁军,城门校尉下属的各城门校尉统领一部分禁军。

此外还有像执金吾手下的二百缇骑、五百持戟,太子宫下属的太子卫率统领的太子宫卫士等,也算是零散的禁军。

东汉禁军的规模小于西汉的禁军,这是源于光武帝在大致平定战乱后的大规模裁军。

【《历代兵制》(南宋陈傅良所着,老实说,此书之中的错漏之处也不在少数):“光武久在兵间,厌武事,且知天下疲耗,思欲息肩,文书调度,一切务从简寡。

由是内省营卫之士,外罢徼候之职。

”】而且,东汉中央军的制度较西汉中央军的制度也多有不同,这在上文的各处已经分别叙述过了。

地方军则分布于全国各地,边境的郡国置都尉或属国都尉统领境内的军队,其余郡国境内的军队则由太守统领。

其实,东汉刚建立的时候,全国所有郡国都置都尉统领境内的军队。

建武六年(三十年)和建武七年,光武帝大致平定战乱后,开始大规模地裁撤地方和中央的军队,他让大部分内地郡国的军士回复平民的身份,以削减军事干支和恢复国内的资源生产力。

只在位于国家边境的郡国仍保留都尉或属国都尉一职,用以统领边境的军队,关于属国或属国都尉会在后文详解。

【《后汉书·百官志五》:“中兴建武六年,省诸郡都尉,并职太守,无都试之役。

省关都尉,唯边郡往往置都尉及属国都尉,稍有分县,治民比郡。

”《后汉书·光武帝纪下》:“是岁(建武六年),初罢郡国都尉官。

始遣列侯就国。

匈奴遣使来献,使中郎将报命。

……(建武七年)三月丁酉,诏曰:…今国有众军,并多精勇,宜且罢轻车(驾战车之兵士)、骑士(骑兵)、材官(善于山地作战的兵士)、楼船士(水军)及军假吏(军吏),令还复民伍。

‟”】此后的东汉也延续了光武帝时的制度,所以东汉内地的常备军的规模较西汉大有缩减。

蜀汉官职详解:⼀图看透三国时期官职⾼低、升迁变化在读三国历史时,你有没有为⼈物的官职⾼低感到费解?⽐如说赵云的翊军将军排在第⼏,⽐如说诸葛亮不敢惹尚书令法正,却敢惹同为尚书令的李严等等。

⼩编今天这篇⽂章就是想详细讲解⼀下蜀汉的官职。

(如想了解更多内容,请关注⼩编微信公众平台:胡说三国)⼀、蜀汉官职体系蜀汉官职继承⾃东汉,变动较少,但要细说起来也⽐较⿇烦。

主要是因为在汉代以来,官职的体系太庞杂。

它有三公九卿体系:有丞相府属体系:有尚书台体系:有地⽅官僚体系:有武将体系等等。

在这些体系内部,职位⾼低很清晰,但是⼀旦涉及跨体系的⽐较,就⽐较模糊了。

⽐如尚书台体系中的尚书、丞相府属体系中的丞相长史、地⽅官僚体系中的太守,谁的官职⾼?⼩编今天就是解决这个问题的。

由于官职太多,⼀图难以放下,⼩编就打乱了原先体系的框架,只写《三国志·蜀书》中出现频率较⾼的官职,着重⽐较体系之间的关系。

其他官职请对照参考。

⼆、蜀汉各体系官职详解⾸先声明⼀下,由于官职有⾼配、低配之分,有位卑权重之分,所以⼩编在排序时就设了⼀个原则:根据官员升迁意图判定。

⽐如州牧的治中从事,只是⼀个百⽯的⼩官,太守是⼆千⽯的⾼官,但彭羕却不愿意从治中从事转任江阳太守,那⼩编就把治中从事排在太守前⾯。

经整理排序后,蜀汉官职体系基本如下图所⽰:在上图中,有⼏个⾮常重要的官职:九卿、太守和县令,许多⼈物都是从这些官职上晋升的,所以把它们视为划分官职体系最重要的参考依据。

据此,我们可以把蜀汉官职体系划分为四等:九卿之上的官职、太守之上九卿之下的官职、县令之上太守之下的官职、县令之下的官职。

分别详述具体划分理由(⼩编这⾥⽤的是归纳法,部分统计出来的结果与洪饴孙《三国职官表》的品级不同,欢迎⼤家讨论和批评指正):第⼀等:九卿之上的官职第⼀等的官职划分⽐较简单,基本沿⽤东汉旧例,都有严格的⾼低等级之分。

(1)上公⾸先,在这些官职中,诸葛亮的丞相就不说了,绝对是NO 1。

中国历史上各朝代爵位大观一、先秦时期的封爵1、上古的“爵”《通典.职官.封爵》上载有:黄帝:方制万里,为万国,各百里。

唐虞夏:建国凡五等:公、侯、伯、子、男。

殷:公、侯、伯三等,公百里,侯七十里,伯五十里。

周:公、侯、伯、子、男五等,公侯百里,伯七十里,子男五十里。

周公居摄改制,大其封,公五百里,侯四百里,伯三百里,子二百里,男百里。

《孟子.万章篇》说:天子一位,公一位,侯一位,伯一位,子男同一位,凡五等也。

君一位,卿一位,大夫一位,上士一位,中士一位,下士一位,凡六等。

天子之制,地方千里。

公侯皆百里,伯七十里,子男五十里,凡四等。

不能五十里,不达于天子,附于诸侯曰附庸。

天子之卿受地视侯,大夫受地视伯,元士受地视子男。

但以上这种“爵”只是一种名号,与后世的封爵有很大的区别。

除天子之外,公侯伯子男的地位和权力是相等的,仅仅是在礼节上的待遇有一定程度的差别。

这个最近有不少著作论述,专门讨论这一问题。

2、春秋战国时的封爵战国以前,各诸侯国内部的爵实际上有卿、大夫、士三级,每级又分上中下三等。

各国按国大小待遇不同,如《左传》中载“次国之上卿当大国之中,中当其下,下当其上大夫。

小同之上卿当大国之下卿,中当其上大大,下当其下大夫。

”有不同的食封标准,如《国语》中载“大国之卿,一旅之田,上大夫,一卒之田。

”《左传》中也载赵简子曾有“上大夫受县,下大夫受郡”之语。

战国时,各国的爵大致有卿、大夫等。

如各国都曾有“上卿”、“亚卿”、“客卿”等,均为将相所得的高爵。

大夫一级如有上大夫、中大夫、国大夫、五大夫等。

战国各大国出现了侯爵,如秦有彻侯、关内侯,楚有通侯,其他各国均有侯。

除侯外还有封君,侯、君封地或以县计,或以户计,但仅能食其封地的租税,无军政司法独立权,不世袭。

除此以外,各国还有一些特别的爵称,如楚国的封爵还有执珪、执帛。

秦国自商鞅变法后,定二十等军功爵:一级公士,二上造,三簪袅,四不更(以上相当于“士”),五大夫,六官大夫,七公大夫,八公乘,九五大夫(以上相当于“大夫”),十左庶长,十一右庶长,十二左更,十三中更,十四右更,十五少上造,十六大上造,十七驷车庶长,十八大庶长(以上相当于“卿”),十九关内侯,二十彻侯(以上相当于“诸侯”)。

各朝代官职介绍本文转载自石人脚下《各朝代官职介绍》司空——掌管水利、建筑的官员。

后稷——掌管农业的官员。

工师——掌管制做器物的官员。

虞——掌管山泽的官员。

典乐——掌管教育、音乐的官员。

【秦】郎中令——掌管宫殿门户。

督道仓吏——管理官仓内粮食的官员。

御史大夫——制定保管法律、政令的司法官员。

【汉、三国时期】太史令——职掌文史、星历的官员。

大农丞——管领盐铁事务的官员。

中郎将——统领皇帝侍从的官员。

典属国——掌管少数民族各部的事务的官员。

大长秋——皇后的近侍,用来宣达皇后的旨意以及管理宫中事务的官员。

武骑常侍——皇帝的侍从。

都尉——即郡尉,武官名,掌握一郡的军事,官阶略低于太守,秩比二千石。

骑郎将——统帅骑兵的将官,秩比千石。

骁骑都尉——禁卫军将官。

未央卫尉——未央宫禁卫军长官。

长乐卫尉——长乐宫禁卫军长官。

前、后、左、右将军——职位仅次于上卿。

轻车将军——汉时杂号将军之称。

骠骑将军——官位仅低于大将军。

长史——大将军的秘书。

建章监——监督建章宫羽林军的长官。

骑都尉——羽林军长官,秩比二千石。

待中郎——在皇帝左右侍奉的官员,汉制,侍中是在原官职上特加的荣衔。

国相——相当于太守。

常侍——皇帝的侍从近臣,东汉光武帝后都用宦官充任。

典军校尉——武官,统领皇帝宿卫兵的长官,汉灵帝中平五年,即公元188年,设置了西园八校尉,典军校尉是其中之一。

御使中丞——汉代掌管宫廷藏书之处的官员。

兰台令史——在藏书之处典校图籍,管理劾奏等文书档案。

太守——专门治理一个郡,掌握生杀大权。

【唐】观察使——管理一道或几个州的地方行政、监察长官。

左右神策军护军中尉——中央禁卫军之神策军的最高将领。

礼部侍郎——掌贡举、礼仪的行政长官。

京兆尹——长安地区最高行政长官。

防御使——负责一州或数州军事的地方长官。

招讨草贼使——专为镇压农民起义或讨伐逆叛而设置的军事长官。

监军判官——监军使下的副职。

行营都统——为镇压和讨伐而设置的出征兵统帅。

汉末和三国时的官职与爵位(八)————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:汉末和三国时的官职与爵位(八)军职篇一.总述东汉军制东汉的军队大致可以分为中央军和地方军。

中央军即位于京城洛阳的禁军,前文朝官部分已经大致介绍过了。

卫尉下属的南北宫卫士令、左右都侯、各宫门司马统领一部分禁军,光禄勋下属的虎贲中郎将、羽林中郎将统领一部分禁军,北军中候监管的五校尉统领一部分禁军,城门校尉下属的各城门校尉统领一部分禁军。

此外还有像执金吾手下的二百缇骑、五百持戟,太子宫下属的太子卫率统领的太子宫卫士等,也算是零散的禁军。

东汉禁军的规模小于西汉的禁军,这是源于光武帝在大致平定战乱后的大规模裁军。

【《历代兵制》(南宋陈傅良所着,老实说,此书之中的错漏之处也不在少数):“光武久在兵间,厌武事,且知天下疲耗,思欲息肩,文书调度,一切务从简寡。

由是内省营卫之士,外罢徼候之职。

”】而且,东汉中央军的制度较西汉中央军的制度也多有不同,这在上文的各处已经分别叙述过了。

地方军则分布于全国各地,边境的郡国置都尉或属国都尉统领境内的军队,其余郡国境内的军队则由太守统领。

其实,东汉刚建立的时候,全国所有郡国都置都尉统领境内的军队。

建武六年(三十年)和建武七年,光武帝大致平定战乱后,开始大规模地裁撤地方和中央的军队,他让大部分内地郡国的军士回复平民的身份,以削减军事干支和恢复国内的资源生产力。

只在位于国家边境的郡国仍保留都尉或属国都尉一职,用以统领边境的军队,关于属国或属国都尉会在后文详解。

【《后汉书·百官志五》:“中兴建武六年,省诸郡都尉,并职太守,无都试之役。

省关都尉,唯边郡往往置都尉及属国都尉,稍有分县,治民比郡。

”《后汉书·光武帝纪下》:“是岁(建武六年),初罢郡国都尉官。

始遣列侯就国。

匈奴遣使来献,使中郎将报命。

……(建武七年)三月丁酉,诏曰:‘今国有众军,并多精勇,宜且罢轻车(驾战车之兵士)、骑士(骑兵)、材官(善于山地作战的兵士)、楼船士(水军)及军假吏(军吏),令还复民伍。

’”】此后的东汉也延续了光武帝时的制度,所以东汉内地的常备军的规模较西汉大有缩减。

地方上有叛乱的时候,会暂时设置都尉一职,叛乱平息后则省。

【《古今注》:“六年八月,省都尉官。

”应劭曰:“每有剧贼,郡临时置都尉,事讫罢之。

”】汉安帝时,因为内迁在凉州、三辅一带的羌人屡屡叛乱,所以又设置了右扶风都尉和京兆虎牙都尉。

裁撤地方上的常备军应该说是有利也有弊,有利之处在于削减了军费开支,减少了百姓的负担,并加强了地方上的生产力。

其不利之处是降低了地方军队的战斗力,难以及时地处理地方上发生的叛乱,并给私兵制的形成提供了便利条件,这些弊端在汉末黄巾之乱后尤为明显。

由于重点在介绍官制,所以本文不做太多此类方面的叙述。

看到这里,可能有人会有疑问,既然地方军由都尉、太守统领,中央军由各朝官统领,那将军、校尉之类的是干什幺的?在汉末之前,将军、校尉之类只有战时才会领兵,平时也就一挂名的闲职,也就是后世所谓的武散官。

当然,要除掉某几个有特定职权的将军、校尉(度辽将军、护羌校尉之类)。

汉末之时,由于战乱连连,各地军阀各自割据一方,所以产生了以将军、中郎将、校尉的身份领州牧、刺史、太守,或以州牧、刺史、太守的身份领将军、中郎将、校尉的特殊制度,这种制度被称为“州郡领兵制”,其在除王莽新朝外的整个汉朝都从未有过。

汉朝的历代统治者大概是为了防止地方军阀地形成,而规定地方官和军职不得兼领。

【《后汉书卷二十二·马成传》:“(马成)在事五六年,(光武)帝以成勤劳,征还京师。

边人多上书求请者,复遣成还屯。

及南单于保塞,北方无事,拜为中山太守,上将军印绶,领屯兵如故。

(建武)二十四年,南击武溪蛮贼,无功,上太守印绶。

”】从上面的引文可以得知,马成被任命为中山郡太守之时,必须上还其先前所拥有的“扬武将军”印绶。

同时,虽然没有了军职,但马成仍率领其原来的部属,这点证明了上一段所说的内地郡国由太守统领其境内的军队,而且各郡国境内军队的规模各有不同,有些郡国的境内屯有重兵,有些郡国的军队则羸弱不堪,军人的素质也参差不齐。

【《后汉书卷六十三·李固传》:“(梁)冀遂令徙(李)固为太山太守。

时太山盗贼屯聚历年,郡兵常千人,追讨不能制。

固到,悉罢遣归农,但选留任战者百余人,以恩信招诱之。

未满岁,贼皆弭散。

】【《三国志·魏书十五》:“(司马朗)迁元城令,入为丞相主簿。

(司马)朗以为天下土崩之势,由秦灭五等之制,而郡国无搜狩习战之备故也。

今虽五等未可复行,可令州郡并置兵,外备四夷,内威不轨,于策为长。

”……议虽未施行,然州郡领兵,朗本意也。

】上文中说州郡领兵制是出于司马朗的本意,其实并不准确。

地方官加军职大概可以追溯到初平元年、一九零年的讨董联盟,袁绍自称车骑将军,而后领冀州牧。

随后又有曹操行奋武将军,领兖州牧等。

虽然这些官职都不是皇帝亲封,但各个军阀头上的职衔却大多名副其实。

这些放在后文将军、中郎将、校尉篇再详细讲述。

东汉的大致军职按在军队中的地位从高到低来排,依次为将军、中郎将、校尉、都尉、军司马、军侯、屯长、队率、什长、伍长,这些官职都可以称之为军吏,即现在的军官。

【《周礼·夏官·大司马》:“诸侯载旗,军吏载旗。

”郑玄注:“军吏,诸军帅也。

”贾公彦疏:“亦谓从军将至下伍长皆是军吏也。

”】《后汉书·百官志一》:“其(将军)领军皆有部曲。

大将军营五部,部校尉一人,比二千石;军司马一人,比千石。

部下有曲,曲有军候一人,比六百石。

曲下有屯,屯长一人,比二百石。

其不置校尉部,但军司马一人。

又有军假司马、假候,皆为副贰。

其别营领属为别部司马,其兵多少各随时宜。

门有门候。

其余将军,置以征伐,无员职,亦有部曲、司马、军候以领兵。

其职吏部集各一人,总知营事。

兵曹掾史主兵事器械。

禀假掾史主禀假禁司。

又置外刺、刺奸,主罪法。

”战时,除了统领全军的总大将以外,其余将军(或中郎将)各领一军,军是汉朝军队中最高的编制单位,人数从几万到几千不等。

《后汉书·百官志一》中说将军“有比公者四”,即大将军、骠骑将军、车骑将军、卫将军地位接近于三公。

《通典·职官十七》中说“后汉大将军、三公俸,月三百五十斛。

”即大将军和三公的俸禄同为万石。

又《通典·职官十七》:“后汉官秩差次:此制初因其旧,以后钱谷兼给,其旧数增减不同,事具禄秩篇。

其太傅、三公、大将军、骠骑大将军,并不在此目。

”又蔡质的《汉官典仪》:“汉兴,置大将军、骠骑,位次丞相,车骑、卫将军、左、右、前、后,皆金紫,位次上卿。

典京师兵卫,四夷屯警。

”又应劭的《汉官仪》:“度辽将军,孝武皇帝初用范明友。

明帝八年以中郎将吴常行度辽将军事。

安帝元初元年,置真。

银印青绶,秩二千石。

长史、司马六百石。

”可见骠骑将军的官秩在万石和中两千石之间,车骑将军、卫将军、前后左右将军的官秩应和九卿一样,为中两千石。

其余杂号将军、度辽将军之类的官秩为两千石。

中郎将(包括左、右、五官中郎将之类的特殊朝官以及其余杂号中郎将)的官秩为比两千石。

将军手下还有军司马,官秩比一千石。

此军司马不同于将军府署的司马(《后汉书·百官志五》:“(大将军)长史、司马皆一人,千石。

),应为校尉或将军的副官。

军之下有部,部由校尉所统领,校尉的官秩为比两千石(包括司隶校尉、城门校尉、北军五校尉、西园八校尉之类的特殊朝官),部的人数大多为数千人不等。

部之下有曲,曲由军侯所统领,军侯官秩比六百石,曲的人数不详。

曲之下有屯,屯由屯长所统领,屯长官秩比二百石。

【《商君书·境内》(又称《商子》,据说为战国时的着名法家商鞅所着):“五(十)人一屯长,百人一将。

”】上文五后面应该脱“十”字,同时代的《管子》中说到:“十家为什,五家为伍,什伍皆有长焉。

”可见五人制的单位为伍,而非屯,况且一“五人”屯长怎会和“百人一将”相提并论,所以应该是五十人为一屯。

汉朝屯的规模我不确定是否为五十人。

按《中华军事职官大典》(现代解放军出版社出版的一本工具书),屯之下还有队,队的长官为队率,官秩比一百石。

【《史记·张丞相列传》:“申屠丞相嘉者,梁人,以材官蹶张从高帝击项籍,迁为队率。

”】按《尉缭子》,五人伍,十人什以上,还有五十人队“属”和百人队“间”。

汉朝大多承秦制,或许队率带领的是五十人队,而屯长带领百人队?关于部、曲、屯、队的规模,暂时我还没有找到详细的史料加以考证。

网上有人说:【汉代的兵制是以二与五的倍数为计算。

最基础的单位为伍,即每五个人有一个伍长;两个伍为什,每十个人有一个什长;五什为队,每五十个人有一个队率;两个队为一屯,每一百人有一个屯长;两个屯为一个曲,每两百人有一个军侯;两个曲成一部,每四百人有一个军司马。

通常每五个部为一个营,即为一独立的作战单位,通常统军者乃将军或是校尉。

】我认为这纯粹是属于自己脑补了,倘若汉朝有如此明确的编制,为何一干史书中都查证不到呢?当然也不排除我才疏学浅的可能,如果其他人有详细的史料补充,希望不吝赐教。

伍长和什长是前秦就已经存在的军职。

【《周礼·夏官司马第四》:“五人伍,伍皆有长。

”《墨子·备城门》:“城上十人一什长,属一吏士,一帛尉。

”《尉缭子·伍制令第十四》:“军中之制,五人为伍,伍相保也;十人为什,什相保也;五十人为属,属相保也;百人为间,闾相保也。

”】也就是说军中最底层的编制为伍,五人为一伍,长官为伍长。

伍之上还有什,十人为一什,长官为什长。

汉朝也存在这两个军职。

《汉官旧仪》:“五人为伍,伍长一人。

十人为什,什长一人。

百人为卒,卒史一人。

五百人为旅,旅帅(旅的统帅,并非指特定的军职,下同)一人。

二千五百人为师,师帅一人。

万二千五百人为军,军将一人。

以上卿为将军。

”《通典·兵二》载曹操的《步战令》:“伍中有不进者,伍长杀之;伍长有不进者,什长杀之;什长有不进者,都伯杀之。

督战部曲将,拔刃在后察,违令不进者,斩之。

”三国时期的军制不同于东汉。

就以曹魏为例,上文所引的步战令中提到,伍长、什长之上有都伯。

另外,都伯之上有百人将。

【《裴注三国志·魏书九》:“魏书曰:纯所督虎豹骑,皆天下骁锐,或从百人将补之,太祖难其帅。

”】可见,曹魏的底层军队编制为五人伍长,十人什长,五十人都伯,百人百人将。

详细的放在以后三国篇再叙述。

二.将军总述将军将军即军将,军队的统帅(率)。

【《说文解字》:“将,帅也。

仪礼,周礼古文多作率。

今文多作帅。

”】将军这一称号应该是由晋国在春秋中前期所创。

【《通典·职官十》:“晋献公初作二军,公将上军,则将军之名起于此也。