地球基本参数

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:3

地球基本参数地球基本参数2009-07-27 10:27:23| 分类:自然哲学 | 标签: |字号大中小订阅地球是我们人类的家乡,尽管地球是太阳系中一颗普通的行星,但它在许多方面都是独一无二的。

比如,它是太阳系中唯一一颗面积大部分被水覆盖的行星,也是目前所知唯一一颗有生命存在的星球。

地球的基本参数:平均赤道半径: ae = 6378136.49 米平均极半径: ap = 6356755.00 米平均半径: a = 6371001.00 米赤道重力加速度: ge = 9.780327 米/秒2平均自转角速度: ωe = 7.292115 × 10-5 弧度/秒扁率: f = 0.003352819质量: M⊕ = 5.9742 ×10^24 公斤地心引力常数: GE = 3.986004418 ×10^14 米3/秒2万有引力常量为 G=6.67x10^-11 N·m2 /kg2平均密度: ρe = 5.515 克/厘米3太阳与地球质量比: S/E = 332946.0太阳与地月系质量比: S/(M+E) = 328900.5回归年长度: T = 365.2422 天离太阳平均距离: A = 1.49597870 × 10^11 米逃逸速度: v = 11.19 公里/秒表面温度: t = - 30 ~ +45表面大气压: p = 1013.250毫巴地球自转地球存在绕自转轴自西向东的自转,平均角速度为每小时转动15度。

在地球赤道上,自转的线速度是每秒465米。

天空中各种天体东升西落的现象都是地球自转的反映。

人们最早利用地球自转作为计量时间的基准。

自20世纪以来由于天文观测技术的发展,人们发现地球自转是不均的。

1967年国际上开始建立比地球自转更为精确和稳定的原子时。

由于原子时的建立和采用,地球自转中的各种变化相继被发现。

现在天文学家已经知道地球自转速度存在长期减慢、不规则变化和周期性变化。

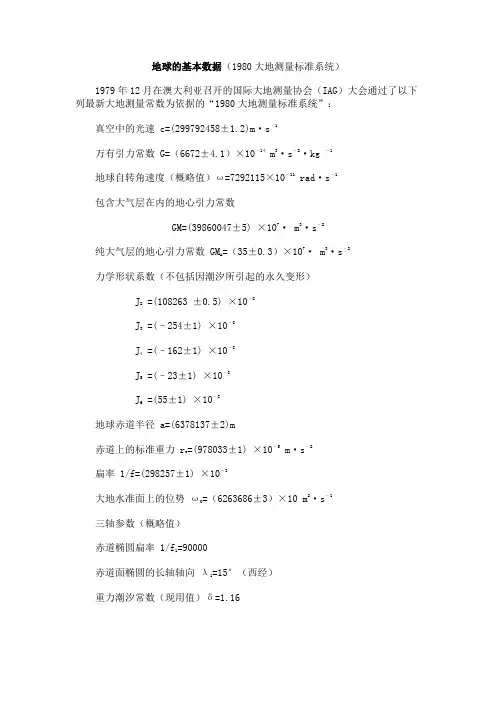

地球的基本数据(1980大地测量标准系统)1979年12月在澳大利亚召开的国际大地测量协会(IAG)大会通过了以下列最新大地测量常数为依据的“1980大地测量标准系统”:真空中的光速c=(299792458±1.2)m·s–1万有引力常数 G=(6672±4.1)×10–14 m3·s–2·kg –1地球自转角速度(概略值)ω=7292115×10–11rad·s–1包含大气层在内的地心引力常数GM=(39860047±5) ×107· m3·s–2=(35±0.3)×107· m3·s–2纯大气层的地心引力常数 GMA力学形状系数(不包括因潮汐所引起的永久变形)=(108263 ±0.5) ×10–8J2=(–254±1) ×10–8J3J=(–162±1) ×10–84=(–23±1) ×10–8J5=(55±1) ×10–8J6地球赤道半径a=(6378137±2)m赤道上的标准重力 r=(978033±1) ×10–5m·s–2e扁率 1/f=(298257±1) ×10–3=(6263686±3)×10 m2·s–1大地水准面上的位势ω三轴参数(概略值)=90000赤道椭圆扁率 1/f1=15°(西经)赤道面椭圆的长轴轴向λ1重力潮汐常数(现用值)δ=1.16c和G的数值及标准误差引自“CODATA物理常数系统(1973)”。

其它常数的标准误差均为实际精度。

ω值所给出的数据准确到最后一位。

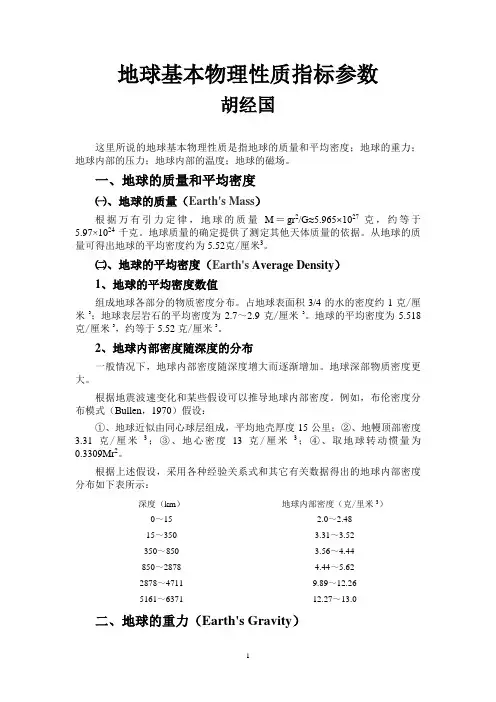

地球基本物理性质指标参数胡经国这里所说的地球基本物理性质是指地球的质量和平均密度;地球的重力;地球内部的压力;地球内部的温度;地球的磁场。

一、地球的质量和平均密度㈠、地球的质量(Earth's Mass)根据万有引力定律,地球的质量M=gr2/G≈5.965×1027克,约等于5.97×1024千克。

地球质量的确定提供了测定其他天体质量的依据。

从地球的质量可得出地球的平均密度约为5.52克/厘米3。

㈡、地球的平均密度(Earth's Average Density)1、地球的平均密度数值组成地球各部分的物质密度分布。

占地球表面积3/4的水的密度约1克/厘米3;地球表层岩石的平均密度为2.7~2.9克/厘米3。

地球的平均密度为5.518克/厘米3,约等于5.52克/厘米3。

2、地球内部密度随深度的分布一般情况下,地球内部密度随深度增大而逐渐增加。

地球深部物质密度更大。

根据地震波速变化和某些假设可以推导地球内部密度。

例如,布伦密度分布模式(Bullen,1970)假设:①、地球近似由同心球层组成,平均地壳厚度15公里;②、地幔顶部密度3.31克/厘米3;③、地心密度13克/厘米3;④、取地球转动惯量为0.3309Mr2。

根据上述假设,采用各种经验关系式和其它有关数据得出的地球内部密度分布如下表所示:深度(km)地球内部密度(克/里米3)0~15 2.0~2.4815~350 3.31~3.52350~850 3.56~4.44850~2878 4.44~5.622878~4711 9.89~12.265161~6371 12.27~13.0二、地球的重力(Earth's Gravity)地球上的任何一点都受到地球引力和地球自转惯性离心力的作用,这两种力的合力成为地球的重力。

重力场强度就是重力加速度。

在厘米·克·秒单位制中,重力场强度的单位为达因/克,即厘米/秒2(为了纪念意大利科学家伽利略,又把厘米/秒2称为伽)。

经纬度转化为xy坐标系公式地球是一个球体,而我们通常使用的平面坐标系是二维的,因此需要将地球上的经纬度坐标转化为平面坐标系中的xy坐标。

这个转化过程需要用到一些数学公式和地球的基本参数,下面我们来详细介绍一下。

1. 地球的基本参数地球的形状是近似于一个椭球体,因此需要用到椭球体的基本参数来进行坐标转化。

常用的椭球体参数有:a:地球的赤道半径,单位为米。

b:地球的极半径,单位为米。

f:地球扁率,即赤道半径与极半径之差与赤道半径之比。

e:地球的第一偏心率,即椭球体的离心率。

2. 经纬度坐标系经纬度坐标系是地球表面上最常用的坐标系,它是以地球的赤道和子午线为基准线,将地球表面划分为若干个区域,每个区域都有一个唯一的经纬度坐标。

经度是以本初子午线为基准线,从0度到180度东经和从0度到180度西经分别表示东半球和西半球的位置。

纬度是以赤道为基准线,从0度到90度北纬和从0度到90度南纬分别表示北半球和南半球的位置。

3. 经纬度转化为xy坐标系公式将经纬度坐标转化为xy坐标系需要用到以下公式:x = (N + h) * cosφ * cosλy = (N + h) * cosφ * sinλz = (N * (1 - e^2) + h) * sinφ其中,x、y、z分别表示地球上某一点的空间坐标,N表示该点到地球极点的距离,h表示该点的高度,φ表示该点的纬度,λ表示该点的经度。

由于我们需要将地球上的点转化为平面坐标系中的点,因此需要将上述公式进行简化。

假设我们将地球的赤道作为平面坐标系的x轴,将本初子午线作为平面坐标系的y轴,那么可以得到以下公式:x = (R + h) * cosφ * cos(λ - λ0)y = (R + h) * cosφ * sin(λ - λ0)其中,R表示地球的平均半径,λ0表示本初子午线的经度。

4. 代码实现下面是一个简单的Python代码实现,将经纬度坐标转化为xy坐标系:```pythonimport mathdef convert_to_xy(lat, lon, height):a = 6378137.0b = 6356752.3142f = (a - b) / ae = math.sqrt(2 *f - f ** 2)R = a * (1 - e ** 2) / (1 - e ** 2 * math.sin(lat) ** 2) ** 1.5N = a / math.sqrt(1 - e ** 2 * math.sin(lat) ** 2)x = (N + height) * math.cos(lat) * math.cos(lon)y = (N + height) * math.cos(lat) * math.sin(lon)return x, y```5. 总结经纬度坐标系和xy坐标系是地球上最常用的两种坐标系,它们之间的转化需要用到一些数学公式和地球的基本参数。

地球形状参数测定技术的原理与方法地球是我们生活的家园,了解地球的形状对于许多领域的研究和应用都至关重要。

地球形状参数测定技术是一种通过各种手段和方法来测量和确定地球形状的技术。

本文将探讨地球形状参数测定技术的原理和方法。

一、地球形状的基本概念与参数地球是一个不规则的椭球体,近似为一个椭球。

了解地球的形状需要确定一些基本概念与参数。

其中,地球的赤道半径、极地半径和平均半径是最为常用的参数。

赤道半径是指通过地球赤道的最大半径,极地半径是指通过地球两极的最小半径,平均半径是指地球半径的平均值。

这些参数可以用于测量地球的形状,并在地理信息系统、地球物理学、导航和卫星通信等领域得到广泛应用。

二、大地测量方法大地测量是测定地球形状参数的常用方法之一。

它基于测量地球上的点与地球中心之间的距离,通过观测和计算得出地球形状的参数。

大地测量方法包括测角、测距和测高等技术。

该方法运用了三角学、测量学和大地测量学等学科知识。

在大地测量中,角度测量是非常重要的。

通过使用经纬仪、全站仪等仪器,测量地球上某一点与参考点之间的水平角度和垂直角度,从而确定地球上点的位置和高度。

距离测量则可以通过全球定位系统(GPS)、电波测距等方式来实现。

对于地球形状的测定,一般采用的是直接测量地球周长的办法。

大地测量方法不仅可以用于测定地球形状参数,还对建立测量基准、确定地球表面形变等方面具有重要意义。

三、卫星测地技术卫星测地技术是近年来发展起来的一种先进的地球形状参数测定方法。

该技术利用卫星激光测距、卫星测高和卫星重力测量等手段,通过观测地球表面上各种地形特征的空间分布和形态等信息,来确定地球形状参数。

卫星激光测距技术是一种通过卫星激光测量地球表面上各个点与卫星之间的距离,并据此计算地表高度的方法。

该技术可以高精度地测量地球表面的起伏和高程变化,从而推断出地球的形状。

同时,卫星测高技术也是地球形状测定的重要手段之一。

通过使用卫星遥感数据和测高仪器对地球表面进行高度测量,可以得到地球各个点的高程信息。

地球的基本知识点总结大全地球的基本参数地球的平均直径约为12742公里,赤道周长为约40075公里,极半径约为6357公里,体积约为1.08321×10^12 km^3。

地球的自转周期约为23小时56分4秒,公转周期为365.24天。

地球有一个自然卫星——月球,它的直径约为3476公里,与地球的平均距离约为38.44万公里。

地球的内部结构地球的内部结构分为地壳、地幔、外核和内核。

地壳是地球最外部的固体部分,其厚度约为5-70千米,主要由硅酸盐矿物组成。

地壳分为陆地地壳和海洋地壳,其中陆地地壳主要由花岗岩和辉长岩组成,而海洋地壳主要由玄武岩组成。

地幔是一层厚约2850千米的固态岩石层,主要由橄榄石和辉石构成。

外核主要由液态铁和镍组成,其厚度约为2260千米。

内核主要由固态铁和镍组成,其直径约为约1216千米。

地球的大气层地球的大气层主要由对流层、平流层、同温层和顶层四个部分组成。

对流层位于地球表面以上约0-18公里处,是大气层中最厚的一层,其中90%的水汽和大部分云层都集中在这一层。

平流层位于对流层之上,高度约为18-50公里,大气层中大部分飞机巡航高度都在这一层。

同温层位于平流层之上,高度约为50-80公里,大气层中的温度保持相对稳定。

顶层位于同温层之上,高度约为80公里以上,这一层主要是由稀薄的气体和少量的氧气组成。

地球的大气层对地球的生命环境起着至关重要的作用,保护着地球上的生物免受太阳辐射和宇宙射线的伤害。

地球的水资源地球的水资源包括海洋、河流、湖泊、冰川等。

地球表面约70%都是海洋,其中太平洋是最大的一片海洋,占地球总海洋面积的约46%。

陆地上的水资源主要包括河流、湖泊、冰川等,其中亚马逊河是世界上最大的河流,流域面积约为670万平方千米。

全球淡水资源总量约为1386万立方千米,主要分布在北极和南极的冰川中。

地球上的水资源对维持生物的生存和人类的生活起着至关重要的作用。

地球的自然环境地球的自然环境包括陆地环境、海洋环境、大气环境和生物环境。

地球基本知识点总结地球的基本参数地球是太阳系中的第三颗行星,它是一个近似于扁球体的椭球体,它的赤道半径为6378.1千米,南北极半径为6356.8千米,地球的平均半径约为6371千米。

地球的自转周期为约23小时56分4秒,公转周期为365.24天。

地球的构造地球可以分为地壳、地幔和地核三部分。

地壳是地球最外层的较薄的一层,它分为大陆地壳和海洋地壳。

大陆地壳主要由花岗岩组成,海洋地壳主要由玄武岩组成。

地幔是地球的中间层,地幔主要由固态岩石和一小部分部分熔融岩石组成。

地壳和地幔构成了地球的地层。

地壳是地球最外层的一层,它是我们生活的地方,地壳一般由基质和岩石构成。

地核是地球的内部最重要的部分,地核主要由铁和镍组成,地核的半径大约为3480千米。

地球的大气地球的大气层主要由氮气和氧气组成,此外还包括一些稀有气体和水汽。

地球的大气层可以分为对流层、平流层、同温层、臭氧层、中间层、热电层和外部大气层。

地球的大气层对地球上的生物和气候具有非常重要的影响。

大气层的厚度约为400千米。

地球的水资源地球上的水资源是非常丰富的,它们包括海洋、河流、湖泊和冰川等。

地球上的水资源对人类的生活和生产具有非常重要的作用。

地球上的水资源可以分为淡水资源、咸水资源和冰川资源。

地球上的淡水资源主要存在于河流、湖泊和地下水中,它们为人类提供了饮用水和农业用水。

地球上的咸水资源主要存在于海洋中,它们为人类提供了渔业资源和交通运输的基础。

地球上的冰川资源主要存在于南极和北极地区,它们为地球上的气候和环境变化提供了重要的数据。

地球的生物资源地球是一个充满生命的行星,它拥有丰富的生物资源。

地球上生命的起源可能是从海洋中来的,随着生命的演化,地球上出现了各种各样的生物。

地球上的生物包括植物、动物、微生物和人类等。

地球上的生物对地球的生态平衡和环境保护具有非常重要的作用。

地球的环境问题地球的环境问题是人类面临的重大挑战之一,地球上的环境问题包括气候变化、臭氧层破坏、水资源污染、土地退化、生物多样性减少等。

有关地球的知识资料

地球是我们生活的家园,也是我们所熟悉的唯一一个行星。

它是太阳系中的第三颗行星,距离太阳约 1.496亿公里。

地球的直径约为12756.2千米,地球的表面被70%的水覆盖,故有“蓝色星球”的美誉。

地球的内部结构分为地壳、地幔和地核三层。

地壳是地球最外层的部分,分为海洋地壳和大陆地壳,平均厚度约为35千米。

地幔位于地壳之下,厚度约为2900千米,主要由硅酸盐矿物组成。

地核位于地幔之下,分为外核和内核两部分,外核主要由液态铁和镍组成,内核则为固态。

地球的大气层分为四层:对流层、平流层、臭氧层和热层。

对流层是地球最底层的大气层,约占整个大气层的75%。

平流层位于对流层之上,高度约为7万到5万千米。

臭氧层位于平流层之上,主要起到屏蔽紫外线的作用。

热层是最外层的大气层,高度约为500千米以上。

地球上有七大洲,分别是亚洲、非洲、北美洲、南美洲、欧洲、大洋洲和南极洲。

每个洲都有独特的地理和文化特点。

地球上还有许多壮丽的自然景观,如大峡谷、喜马拉雅山脉、亚马逊河等。

地球上的生物种类丰富多样,包括动物、植物和微生物。

人类是地球上唯一具有高度智慧的生物,也是地球的主宰者。

人类对地球的

影响日益增大,环境污染、全球变暖等问题亟待解决。

地球也是宇宙中唯一已知存在生命的行星。

人类应该珍惜地球,保护环境,共同呵护这个我们共同的家园。

只有这样,我们才能保持地球的繁荣和美丽,为子孙后代留下一个美好的未来。

整个星球的知识点总结地球是太阳系中的第三颗行星,是我们人类居住的家园。

它的周围环绕着一层薄薄的大气,有着丰富的水资源和丰富的陆地生态系统。

地球上生活着各种不同种类的生物,包括植物、动物和微生物。

它有着复杂多样的地形和气候,包括广袤的大陆、深邃的海洋、高耸的山脉和广袤的平原。

以下是整个星球的知识点总结:1. 地球的基本参数:地球的平均直径约为12756公里,赤道半径为6378公里,极半径为6357公里。

地球的自转周期约为24小时,公转周期约为365.25天。

地球的质量为5.972 × 10^24千克,密度为5514千克/立方米。

地球的自转轴与公转轨道倾斜约为23.5度。

2. 地球的地理特征:地球表面约71%为海洋,29%为陆地。

地球上有七大洲,包括亚洲、非洲、北美洲、南美洲、欧洲、澳大利亚和南极洲。

地球有着广袤的大陆、高耸的山脉、深邃的海洋和广袤的平原。

地球上有着丰富的地形地貌,包括平原、河流、湖泊、盆地、山脉、峡谷、岛屿等。

地球上的气候包括炎热的热带气候、温暖的温带气候和寒冷的极地气候。

3. 地球的大气:地球的大气是由氮气(78%)、氧气(21%)、氩气(0.93%)、稀有气体(0.3%)和水蒸气组成的。

地球的大气层包括对流层、平流层、同温层、中间层和热层。

地球的大气层可以过滤掉紫外线和可见光,保护地球上的生物免受紫外线的伤害。

4. 地球的水资源:地球上约70%的表面为海洋,包括太平洋、大西洋、印度洋、南极洲和北冰洋。

地球上的淡水资源主要包括江河湖泊、冰川和地下水。

地球上的水循环包括蒸发、凝结、降水和蒸发等过程。

5. 地球的生物多样性:地球上生活着各种不同种类的生物,包括植物、动物和微生物。

地球上的生物多样性包括陆生生物、水生生物和空中生物。

地球上存在着许多受保护的物种,包括大熊猫、北极熊、白鲸、亚马逊鸟类和华南虎等。

6. 地球的能源资源:地球上的能源资源包括化石能源、化石燃料、可再生能源和核能。

地球的知识点地球作为我们生活的家园,是人类在宇宙中的独特存在。

下面将介绍一些关于地球的知识点。

一、地球的基本参数地球是太阳系中离太阳最近的行星,其基本参数如下:1. 直径:约12,742公里2. 周长:约40,075公里3. 表面积:约510,072,000平方公里4. 体积:约1.08321×10^12立方公里5. 质量:约5.97237×10^24千克二、地球的内部结构地球可以分为三个主要的内部部分:地壳、地幔和地核。

1. 地壳:地球最外层的固体壳层,分为大陆地壳和海洋地壳。

2. 地幔:地球壳层以下的层,主要由岩石和金属组成。

3. 地核:地球的最内部,分为外核和内核,主要由铁和镍组成。

三、地球的大气层地球有一个重要的气体包围层,即大气层,分为四个主要层次:1. 对流层:最低的一层,大约从地表到约15公里高度,其中包含大部分的天气现象。

2. 平流层:处于对流层之上,迅速上升至约50公里高度,没有明显的天气活动。

3. 臭氧层:位于平流层上方的一层,主要含有臭氧,能够吸收太阳辐射。

4. 热层:位于臭氧层之上,最上面的大气层,温度逐渐升高。

四、地球的运动地球有两个主要的运动形式:自转和公转。

1. 自转:地球以自身轴为中心进行自转,一个自然日完成一次自转,即24小时。

2. 公转:地球绕太阳进行公转,一个公转周期为约365.25天,即一年。

五、地球的特征与环境1. 大陆与海洋:地球表面的约71%被海洋所覆盖,约29%为大陆地区。

2. 地形地貌:地球上存在丰富多样的地形和地貌,如山脉、高原、平原、河流和湖泊等。

3. 气候:地球上的气候多种多样,包括热带、温带和寒带等不同气候区域。

4. 生态系统:地球上存在着多样的生态系统,包括森林、草原、沙漠和湿地等。

六、地球的保护与可持续发展保护地球是我们每个人的责任,以下是一些可持续发展的措施:1. 节约能源:减少能源使用,采用清洁能源。

2. 减少废物排放:垃圾分类、循环利用和减少使用一次性物品。

蓝色星球知识点总结一、地球的基本参数1. 地球的大小和形状地球是一个近乎球形的行星,其平均半径约为6371公里,而赤道周长为约40076公里。

地球的形状并非完全规则的球体,而是稍微扁平的椭球体。

这种形状是由地球的自转(自转速度每小时约1670公里)和地球重力的作用所造成的。

2. 地球的质量地球的质量约为5.97×10^24千克,而其密度约为5514千克每立方米。

地球的重力加速度约为9.8米每平方秒,这决定了地球上的物体下落的速度。

3. 地球的位置地球位于太阳系中的第三颗行星,离太阳的平均距离约为1.496×10^8公里。

地球围绕太阳公转一周的时间为365.24天,这就构成了我们熟知的一年。

4. 地球的气候和季节地球的轨道是一个椭圆,而地球自转轴和公转轨道平面之间的夹角约为23.5度。

这一特殊的角度决定了地球的季节变化和气候分布。

季节变化是由地球不同半球接受太阳辐射的程度不同造成的,而气候则受到地球自转、大气循环和地形等多种因素的影响。

5. 地球的大气层地球的大气层分为四个主要层次:对流层、平流层、中间层和热层。

地球的大气层对生物的存活、气候的形成以及形成地球上丰富多彩的自然景观起着至关重要的作用。

二、地球的地质和地形1. 地球的地壳和岩石圈地球的地壳分为大陆地壳和海洋地壳,其主要成分是硅和氧。

地球的地壳覆盖着大规模的岩石和土壤,而地球的岩石圈由地幔和地壳共同组成。

地球的岩石圈表现出不断运动的特性,形成了地球上许多地质现象,例如地震、火山喷发和地质构造的变化。

2. 地球的地形和地形特征地球的地形主要由地表的起伏和地形特征所组成。

在地球表面,有许多海洋和陆地,以及很多不同规模的地形特征,如山脉、高原、盆地、山地和河流等。

这些地形特征形成了地球上的许多自然景观,对气候和生态环境产生了重要影响。

三、地球的水资源1. 地球的海洋和淡水资源地球上约70%的表面被海洋所覆盖,而剩下的30%部分则主要是陆地。

地球基本参数

2009-07-27 10:27:23| 分类:自然哲学| 标签:|字号大中小订阅

地球是我们人类的家乡,尽管地球是太阳系中一颗普通的行星,但它在许多方面都是独一无二的。

比如,它是太阳系中唯一一颗面积大部分被水覆盖的行星,也是目前所知唯一一颗有生命存在的星球。

地球的基本参数:

平均赤道半径: ae = 6378136.49 米

平均极半径: ap = 6356755.00 米

平均半径: a = 6371001.00 米

赤道重力加速度: ge = 9.780327 米/秒2

平均自转角速度: ωe = 7.292115 × 10-5 弧度/秒

扁率: f = 0.003352819

质量: M⊕= 5.9742 ×10^24 公斤

地心引力常数: GE = 3.986004418 ×10^14 米3/秒2

万有引力常量为 G=6.67x10^-11 N·m2 /kg2

平均密度: ρe = 5.515 克/厘米3

太阳与地球质量比: S/E = 332946.0

太阳与地月系质量比: S/(M+E) = 328900.5

回归年长度: T = 365.2422 天

离太阳平均距离: A = 1.49597870 × 10^11 米

逃逸速度: v = 11.19 公里/秒

表面温度: t = - 30 ~+45

表面大气压: p = 1013.250毫巴

地球自转

地球存在绕自转轴自西向东的自转,平均角速度为每小时转动15度。

在地球赤道上,自转的线速度是每秒465米。

天空中各种天体东升西落的现象都是地球自转的反映。

人们最早利用地球自转作为计量时间的基准。

自20世纪以来由于天文观测技术的发展,人们发现地球自转是不均的。

1967年国际上开始建立比地球自转更为精确和稳定的原子时。

由于原子时的建立和采用,地球自转中的各种变化相继被发现。

现在天文学家已经知道地球自转速度存在长期减慢、不规则变化和周期性变化。

通过对月球、太阳和行星的观测资料和对古代月食、日食资料的分析,以及通过对古珊瑚化石的研究,可以得到地质时期地球自转的情况。

在6亿多年前,地球上一年大约有424天,表明那时地球自转速率比现在快得多。

在4亿年前,一年有约400天,2.8亿年前为390天。

研究表明,每经过一百年,地球自转长期减慢近2毫秒(1毫秒=千分之一秒),它主要是由潮汐摩擦引起的。

此外,由于潮汐摩擦,

使地球自转角动量变小,从而引起月球以每年3~4厘米的速度远离地球,使月球绕地球公转的周期变长。

除潮汐摩擦原因外,地球半径的可能变化、地球内部地核和地幔的耦合、地球表面物质分布的改变等也会

引起地球自转长期变化。

地球自转速度除上述长期减慢外,还存在着时快时慢的不规则变化,这种不规则变化同样可以在天文观测资料的分析中得到证实,其中从周期为近十年乃至数十年不等的所谓"十年尺度"的变化和周期为2~7年的所谓"年际变化",得到了较多的研究。

十年尺度变化的幅度可以达到约±3毫秒,引起这种变化的真正机制目前尚不清楚,其中最有可能的原因是核幔间的耦合作用。

年际变化的幅度为0.2~0.3毫秒,相当于十年尺度变化幅度的十分之一。

这种年际变化与厄尔尼诺事件期间的赤道东太平洋海水温度的异常变化具有相当的一致性,这可能与全球性大气环流有关。

然而引起这种一致性的真正原因目前正处于进一步的探索阶段。

此外,地球自转的不规则变化还包括几天到数月周期的变化,这种变化的幅度约为±1毫秒。

地球自转的周期性变化主要包括周年周期的变化,月周期、半月周期变化以及近周日和半周日周期的变化。

周年周期变化,也称为季节性变化,是二十世纪三十年代发现的,它表现为春天地球自转变慢,秋天地球自转加快,其中还带有半年周期的变化。

周年变化的振幅为20~25毫秒,主要由风的季节性变化引起。

半年变化的振幅为8~9毫秒,主要由太阳潮汐作用引起的。

此外,月周期和半月周期变化的振幅约为±1毫秒,是由月亮潮汐力引起的。

地球自转具有周日和半周日变化是在最近的十年中才被发现并得到证实的,振幅只有约0.1毫秒,主要是由月亮的周日、半周日潮汐作用引起的。

地球公转

1543年著名波兰天文学家哥白尼在《天体运行论》一书中首先完整地提出了地球自转和公转的概念。

地球公转的轨道是椭圆的,公转轨道半长径为149597870公里,轨道的偏心率为0.0167,公转的平均轨道速度为每秒29.79公里;公转的轨道面(黄道面)与地球赤道面的交角为23°27',称为黄赤交角。

地球自转产生了地球上的昼夜变化,地球公转及黄赤交角的存在造成了四季的交替。

从地球上看,太阳沿黄道逆时针运动,黄道和赤道在天球上存在相距180°的两个交点,其中太阳沿黄道从天赤道以南向北通过天赤道的那一点,称为春分点,与春分点相隔180°的另一点,称为秋分点,太阳分别在每年的春分(3月21日前后)和秋分(9月23日前后)通过春分点和秋分点。

对居住的北半球的人来说,当太阳分别经过春分点和秋分点时,就意味着已是春季或是秋季时节。

太阳通过春分点到达最北的那一点称为夏至点,与之相差180°的另一点称为冬至点,太阳分别于每年的6月22日前后和12月22日前后通过夏至点和冬至点。

同样,对居住在北半球的人,当太阳在夏至点和冬至点附近,从天文学意义上,已进入夏季和冬季时节。

上述情况,对于居住在南半球的人,则正好相反。

地极移动

地极移动,简称为极移,是地球自转轴在地球本体内的运动。

1765年,欧拉最先从力学上预言了极移的存在。

1888年,德国的屈斯特纳从纬度变化的观测中发现了极移。

1891年,美国天文学家张德勒指出,极移包括两个主要周期成分:一个是周年周期,另一个是近14个月的周期,称为张德勒周期。

前者主要是由于大气的周年运动引起地球的受迫摆动,后者是由于地球的非刚体引起的地球自由摆动。

极移的振幅约为±0.4角秒,相当于在地面上一个12×12平方米范围。

由于极移,使地面上各点的纬度、经度会发生变化。

1899年成立了国际纬度服务,组织全球的光学天文望远镜专门从事纬度观测,测定极移。

随着观测技术的发展,从二十世纪六十年代后期开始,国际上相继开始了人造卫星多普勒观测、激光测月、激光测人卫、甚长基线干涉测量、全球定位系统测定极

移,测定的精度有了数量级的提高。

根据近一百年的天文观测资料,发现极移包含各种复杂的运动。

除了上述周年周期和张德勒周期外,还存在长期极移,周月、半月和一天左右的各种短周期极移。

其中长期极移表现为地极向着西径约70°

~80°方向以每年3.3~3.5毫角秒的速度运动。

它主要是由于地球上北美、格棱兰和北欧等地区冰盖的融化引起的冰期后地壳反弹,导致地球转动惯量变化所致。

其它各种周期的极移主要与日月的潮汐作用以及

与大气和海洋的作用有关。

岁差与章动

在外力的作用下,地球的自转轴在空间的指向并不保持固定的方向,而是不断发生变化。

其中地轴的长期运动称为岁差,而周期运动称为章动。

岁差和章动引起天极和春分点位置相对恒星的变化。

公元前二世纪,古希腊天文学家喜帕恰斯在编制一本包含1022颗恒星的星表时,首次发现了岁差现象。

中国晋代天文学家虞喜,根据对冬至日恒星的中天观测,独立地发现了岁差。

据《宋史·律历志》记载:"虞喜云:'尧时冬至日短星昴,今二千七百余年,乃东壁中,则知每岁渐差之所至'"。

岁差这个名词即由此而来。

牛顿第一个指出产生岁差的原因是太阳和月球对地球赤道隆起部分的吸引。

在太阳和月球的引力作用下,地球自转轴在空间绕黄极描绘出一个圆锥面,绕行一周约需26000年,圆锥面的半径约为23°.5。

这种由太阳和月球引起的地轴的长期运动称为日月岁差。

除太阳和月球的引力作用外,地球还受到太阳系内其它行星的引力作用,从而引起地球运动的轨道面,即黄道面位置的不断变化,由此使春分点沿赤道有一个小的位移,称为行星岁差。

行星岁差使春分点每年沿赤道东进约0.13角秒。

地球自转轴在空间绕黄极作岁差运动的同时,还伴随有许多短周期变化。

英国天文学家布拉得雷在1748年分析了20年恒星位置的观测资料后,发现了章动现象。

月球轨道面(白道面)位置的变化是引起章动的主要原因。

目前天文学家已经分析得到章动周期共有263项之多,其中章动的主周期项,即18.6年章动项是振幅最大的项,它主要是由于白道的运动引起白道的升交点沿黄道向西运动,约18.6年绕行一周所致。

因而,月球对地球的引力作用也有相同周期变化,在天球上它表现为天极在绕黄极作岁差运动的同时,还围绕其平均位置作周期为18.6年的运动。

同样,太阳对地球的引力作用也具有周期性变化,并引

起相应周期的章动。