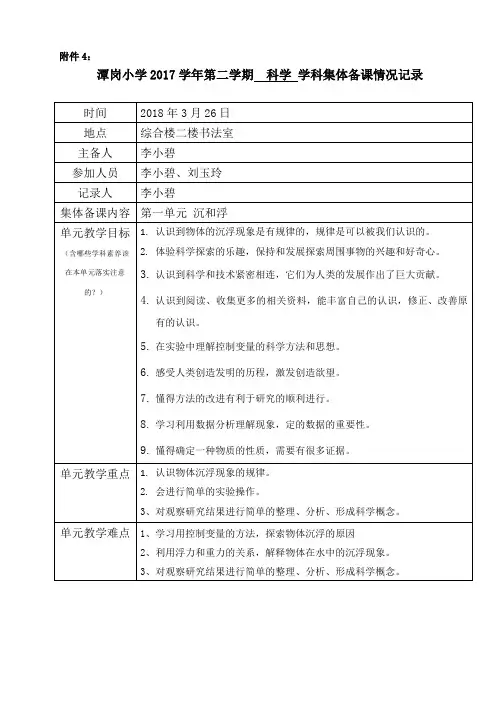

教科版五年级科学下册第一单元集体备课

- 格式:doc

- 大小:98.00 KB

- 文档页数:22

第 1 教时(总)教学内容物体在水中是沉还是浮授课日期教学目标科学概念:1、物体在水中有沉有浮,判断物体沉浮有一定的标准。

2、同种材料构成的物体,改变它的质量和体积,沉浮状态不改变。

过程与方法:1、对物体沉浮做出预测,并用实验验证,做好记录。

2、学会用切分和叠加物体的方法研究沉浮变化。

情感、态度、价值观:认识到用实验验证猜想,能及时纠正自己的错误概念。

教学重点同种材料构成的物体,改变它的质量和体积,沉浮状态不改变。

教学难点帮助学生及时纠正自己的错误概念。

教学准备教师演示实验:水槽1个,大小相近的砖块、木块和塑料块各一。

小组实验一:水槽1个,物体7种(小石块、泡沫块、回形针、蜡烛、带盖的空瓶、萝卜、橡皮),实验记录表(教材第2面)。

小组实验二:水槽,萝卜,橡皮(与实验一共用),小刀1把,回形针10枚,木块3块,实验记录表(教材第3面)。

教学流程一、观察物体的沉浮:1、谈话:物体在水中是沉还是浮?哪些物体在水中是下沉的,哪些物体在水中是上浮的呢?(预设:在自由发表的前提下,及时抓住学生的错误概念或不完整表述,引发认知冲突,激发探究沉浮的兴趣。

)2、把砖块和木块分别轻轻放入水里,观察它们在水中的沉浮情况。

操作过程:把水槽放在展示台上。

出示砖块,轻轻从水面放入水中,观察它的下沉过程,板书:沉。

再出示木块,同样轻轻从水面放入水中,观察它的沉浮情况,板书:浮。

(活动要点:规定放物体的操作要求,确定判断沉浮的标准。

)3、把塑料块轻轻放入水里,观察它在水中是沉还是浮。

操作过程:先猜测塑料块的沉浮。

再根据操作要求轻轻放入水中,观察它的沉浮情况,板书:浮。

(说明:若选择的是高密度的塑料块,可能会出现塑料块的大部分浸入水中,可指出只要物体的一部分露出水面,就说明是浮的。

限于学生的认知能力,暂时回避“悬浮”概念。

)二、观察更多物体在水中的沉浮:1、教师从小袋子取出7种物体,分别是小石块、泡沫块、回形针、蜡烛、带盖的空瓶、萝卜、橡皮。

教科版五年级科学下册第一单元《1.5浮力》教案一. 教材分析《教科版五年级科学下册第一单元1.5浮力》教材以实验为基础,通过学生动手操作,探究浮力的概念、计算方法和应用。

本节课的主要内容有:浮力的定义、影响浮力大小的因素、阿基米德原理、物体沉浮条件的探究等。

教材内容丰富,既有理论知识,又有实践操作,旨在培养学生的动手能力、观察能力、分析问题和解决问题的能力。

二. 学情分析五年级的学生已经具备了一定的实验操作能力和观察能力,对日常生活中的一些浮力现象有所了解。

但在理论上,学生对浮力的概念、计算方法和物体沉浮条件的探究还需进一步学习和掌握。

此外,学生对实验操作的规范性和实验结果的准确性还需加强训练。

三. 教学目标1.让学生通过实验和观察,了解浮力的概念、计算方法和影响浮力大小的因素。

2.培养学生动手操作、观察、分析问题和解决问题的能力。

3.使学生能够运用浮力知识解释生活中的现象,提高学生的科学素养。

四. 教学重难点1.浮力的概念及其计算方法。

2.影响浮力大小的因素。

3.物体沉浮条件的探究。

五. 教学方法1.实验法:通过学生动手实验,观察浮力现象,验证浮力计算方法。

2.问题驱动法:引导学生提出问题,分析问题,解决问题。

3.小组合作法:培养学生团队合作精神,提高实验操作和分析问题的能力。

六. 教学准备1.实验器材:浮力计、物体(如石头、木块等)、液体(如水、盐水等)。

2.教学工具:PPT、黑板、粉笔。

3.学习资料:浮力相关知识资料。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示PPT,引入浮力的概念,引导学生思考浮力在生活中的应用。

2.呈现(10分钟)教师展示实验器材,讲解实验步骤和注意事项,然后进行实验演示,让学生观察浮力现象。

3.操练(15分钟)学生分组进行实验,测量不同物体在不同液体中的浮力,并记录实验数据。

4.巩固(10分钟)教师提问:影响浮力大小的因素有哪些?如何计算浮力?引导学生运用所学知识进行分析。

课堂教学设计第一单元第1课《物体在水中是沉还是浮》主备人龚效斌投放日期2018年2月27日沉和浮1-1物体在水中是沉还是浮【教学目标】1、物体在水中有沉有浮,判断物体沉浮有一定的标准。

2、同种材料构成的物体,改变它的质量和体积,沉浮状态不改变。

【教学重难点】同种材料构成的物体,改变它的质量和体积,沉浮状态不改变。

帮助学生及时纠正自己的错误概念。

【教学准备】教师演示实验:水槽1个,大小相近的砖块、木块和塑料块各一。

小组实验一:水槽1个,物体7种(小石块、泡沫块、回形针、蜡烛、带盖的空瓶、萝卜、橡皮),实验记录表(教材第2面)。

小组实验二:水槽,萝卜,橡皮(与实验一共用),小刀1把,回形针10枚,木块3块,实验记录表(教材第3面)。

【教学过程(一次备课)】一、观察物体的沉浮1、谈话:物体在水中是沉还是浮?哪些物体在水中是下沉的,哪些物体在水中是上浮的呢?(预设:在自由发表的前提下,及时抓住学生的错误概念或不完整表述,引发认知冲突,激发探究沉浮的兴趣。

)2、把砖块和木块分别轻轻放入水里,观察它们在水中的沉浮情况。

操作过程:把水槽放在展示台上。

出示砖块,轻轻从水面放入水中,观察它的下沉过程,板书:沉。

再出示木块,同样轻轻从水面放入水中,观察它的沉浮情况,板书:浮。

(活动要点:规定放物体的操作要求,确定判断沉浮的标准。

)3、把塑料块轻轻放入水里,观察它在水中是沉还是浮。

操作过程:先猜测塑料块的沉浮。

再根据操作要求轻轻放入水中,观察它的沉浮情况,板书:浮。

(说明:若选择的是高密度的塑料块,可能会出现塑料块的大部分浸入水中,可指出只要物体的一部分露出水面,就说明是浮的。

限于学生的认知能力,暂时回避“悬浮”概念。

)二、观察更多物体在水中的沉浮:1、教师从小袋子取出7种物体,分别是小石块、泡沫块、回形针、蜡烛、带盖的空瓶、萝卜、橡皮。

2、以小石块为例,讨论完成教材第2面表格的前面2行“预测”、“理由”的填写,并建议沉浮可用往上或往下的箭头符号来表示。

五年级科学下册第一单元集体备课教材分析本单元包括四课内容,分别是《细胞》《我从哪里来》《人的一生》《我像谁》。

第一课《细胞》是四课内容的研究和认识基础,第二课《我从哪里来》即是第一课的延伸,又是在学习了动物怎样繁殖后代之后,自然而产生的一种必然联系,即人是怎样繁殖后代。

第三课《人的一生》直接承接第二课,研究人从出生到现在,我们身体发生了很大变化,今后还将发生变化,人在生命的不同年龄阶段,身体的特点各不相同,人的一生要经历出生生长、发育、衰老、死亡四个阶段,第四课《我像谁》重点讲遗传和变异,让学生知道生物的很多特征都是遗传的,认识遗传和变异是生物界普遍存在的现象,激发学生对生命科学的求知欲。

通过本单元的学习,丰富学生对生命世界的认识,为学生进一步学习生命科学的内容奠定基础。

本单元让学生通过亲自查找、搜集和整理资料以及观察、游戏等探究性的学习,在相互合作与交流中走进生命世界,感受生命的神奇,从而使学生产生珍爱生命、关注生命科学、关注自我健康成长的思想感情,培养他们对科学的兴趣和求知欲,使他们体验科学活动的过程和方法,为他们后续的科学学习和终身学习打下良好的基础。

1.科学探究:能针对生命提出问题;能选择适合自己探究的问题;查阅资料、搜集整理信息,表达与交流。

2.情感态度与价值观:想知道、爱提问,喜欢大胆想象,愿意合作与交流,指导科学是不断发展的。

3.科学知识:知道生命体的基本特征:由细胞构成,能够生长,繁殖,遗传和变异,有一定的生命周期等。

知识脉络1、生物体都是由细胞构成的。

细胞是构成生物体的基本单位。

2、细胞是由英国科学家罗伯特•虎克最早发现的。

3、草履虫是由一个细胞构成的,是单细胞原生动物。

4、洋葱表皮细胞是由一个个小格子组成的。

(会画出洋葱表皮细胞的结构;了解显微镜结构)5、细胞的种类有:血细胞、肌肉细胞、叶子的薄壁细胞、口腔上皮细胞、水蕴草细胞鸭跖草的下表皮细胞。

6、生物体生长发育的过程中细胞不断生长、繁殖、衰老、死亡7、我们每个人的生命都是从一个细胞开始的。

部编版五年级下册科学第一单元集体备课

及教案

1. 集体备课概述

本次集体备课旨在为五年级下册科学第一单元提供教案和备课材料,以帮助教师顺利准备和开展教学工作。

教案和备课材料的设计参考了部编版五年级下册科学教材的要求,采用简明的策略和方法,确保教学过程简洁、清晰,避免引入法律复杂性和确保信息准确性。

2. 教学目标

- 理解五年级下册科学第一单元的主要内容和目标

- 准备适合学生理解和掌握的教学材料和活动

- 通过教学帮助学生掌握单元中的基本知识和概念

- 培养学生的观察和实验能力

3. 教学内容和活动安排

3.1 单元概述

本单元主要介绍......

3.2 教学重点

- 重点一:......

- 重点二:......

3.3 教学活动

- 活动一:......

- 活动二:......

4. 教学方法和手段

- 采用讲解、示范和互动等教学方法,确保学生能够理解和掌握教学内容。

- 利用实验、观察和探究等活动,培养学生的实践能力和思维能力。

- 结合多媒体和教学工具,提高教学效果和学生的参与度。

5. 教学评估

通过课堂作业、小组讨论和观察实验等方式,对学生的研究情况进行评估,及时发现问题并调整教学方法。

6. 教学资源

教材、多媒体设备、实验器材、课堂练题等资源。

7. 参考资料

- 部编版五年级下册科学教材

- 教学研究资料和专业教育期刊

希望以上文档内容能对您的教学备课工作有所帮助,祝教学顺利!。

学科教课内容三目教课重点教课点教课方法与手段教课准教学过程教科版五年级科学下册第一单元教课方案第一单元沉与浮科学主教邢彬授第周月日教教案微1、物体在水中就是沉还就是浮科学观点:1、物体在水中有沉有浮,判断物体沉浮有必定得准。

2、同种资料组成得物体,改它得量与体,沉浮状不改。

程与方法:1、物体沉浮做出,并用,做好。

2、学会用切分与叠加物体得方法研究沉浮化。

感情、度、价:到用猜想,能及正自己得观点。

1、物体在水中有沉有浮,判断物体沉浮有必定得准。

2、同种资料组成得物体,改它得量与体,沉浮状不改。

1、物体沉浮做出,并用,做好。

2、学会用切分与叠加物体得方法研究沉浮化。

水槽、石、橡皮⋯⋯⋯⋯、、一、察看物体得沉浮:1、讲话:物体在水中就是沉还就是浮?哪些物体在水中就是下沉得,哪些物体在水中就是上调得呢?(活动重点:规定放物体得操作要求,确立判断沉浮得标准。

)二、察看更多物体在水中得沉浮:1、教师从小袋子取出7 种物体,分别就是小石块、泡沫块、回形针、蜡烛、带盖得空瓶、萝卜、橡皮。

2、以小石块为例,议论达成教材第2 面表格得前面 2 行“预测”、“原由”得填写,并建议沉浮可用往上或往下得箭头符号来表示。

3、学生独立达成其她物体得“展望”、“原由” 这2行表格得填写。

4、小组实验5、组织沟通:把我们得展望与实验结果对比较,展望正确得有哪些,展望不正确得有哪些?三、察看同一种资料组成得物体在水中得沉浮:1、橡皮在水中就是沉得,把橡皮切成一半大小,还会沉吗?板书设计课后反省教科版五年级科学下册第一单元教课方案再切成四分之一、八分之一大小,还会沉吗?推断把它切得更小会如何。

萝卜在水中就是浮得,把萝卜切成一半大小,还会浮吗?再切成四分之一、八分之一大小,还会浮吗?推断把它们切得更小会如何。

2、学生达成教材第 3 面得记录表“展望”、“原由”这两列。

3、学生实验4、组织沟通,归纳:同一种资料得物体,把它们得体积变大,在水中得沉浮状态也不会发生改变得。

教案名称:探究万有引力教学目标:1.了解万有引力的概念和性质;2.掌握地球对物体的引力大小与物体质量和距离的关系;3.了解地球的引力在日常生活中的应用。

教学准备:1.教材:《科学》五年级下册;2.教具:小石头、实验平台、各种物体;3.展示:地球的图片、引力的示意图。

教学过程:Step 1:导入与引导(5分钟)1.引导学生回顾物体受力的概念,询问他们是否学过有关引力的知识。

2.引导学生讨论日常生活中会受到引力作用的例子,如摔下的苹果、落地的小球等。

Step 2:呈现(15分钟)1.引导学生注意观察实验平台上的小石头,询问学生如何让它掉下来。

2.引导学生思考为什么会有这样的结果,让学生自己给出解释。

3.出示地球的图片,解释地球对物体的引力是怎样产生的,引导学生思考地球对物体的引力是否会因为物体的质量和距离的变化而改变。

Step 3:实验(20分钟)1.准备两个物体,一个质量较大,一个质量较小,放在实验平台上。

2.要求学生预测哪个物体会对实验平台产生更大的引力。

3.让学生进行实验,观察两个物体对实验平台的影响,记录下实验结果。

4.让学生分析实验结果,并得出结论:物体的引力大小与物体的质量有关。

Step 4:讨论(15分钟)1.引导学生思考地球对物体的引力是否只与物体的质量有关。

2.引导学生预测如果将物体与地球的距离变远,地球对物体的引力是否会变小。

3.让学生进行思考和讨论,并得出结论:物体的引力大小与物体与地球的距离有关。

Step 5:总结(10分钟)1.通过讨论和实验,总结掌握地球对物体的引力与物体的质量和距离的关系。

2.引导学生思考地球的引力在日常生活中的应用,如为什么会有握着东西放手会掉下来、为什么火箭要离开地球等。

3.结合生活实例,让学生认识到地球的引力在我们的生活中起到了重要的作用。

Step 6:拓展延伸(15分钟)1.引导学生了解其他天体对物体的引力,如太阳、月球等。

2.小组讨论天体之间引力的大小与质量和距离的关系。

教科版五年下科学第一单元《当环境改变了》教学设计课题当环境改变了单元 1 学科科学年级 5学习目标一、科学概念目标当环境改变的时候,动物会努力适应新环境;为适应环境的变化,动物会有一些特殊的行为。

二、科学探究目标能够通过分析动物在环境改变后的行为研究动物是怎样适应新环境的。

三、科学态度目标1、在探究活动中,能依据事实独立思考,并乐于和他人交流分享。

2、表现出进一步探究动物与其生活环境联系的兴趣。

四、科学、技术、社会与环境目标意识到动物要依赖于环境而生存,保护环境就保护了许多动物。

重点分析动物在环境改变后的行为,研究动物是怎样适应新环境的。

难点通过分析发现动物的许多适应环境的行为都与“食物”有关。

教学过程教学环节教师活动学生活动设计意图导入新课1、随着天气的变化,我们的衣着会发生怎样的变化?明确:夏天热,穿短袖;春秋凉,穿长袖;冬天冷,穿厚衣。

2、动物也会随着周围环境的改变而做出一些特殊的行为。

你知道哪些?回答交流创设条件,导入新课。

讲授新课一、青蛙在不同季节里的行为1、在春天的田野里,我们能看见青蛙吗?它们在做什么?明确:一般看不到。

它们在产卵,孵化小蝌蚪。

2、我们在什么季节最容易看见青蛙?明确:夏季。

正如诗词所言:稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

3、冬天能看见青蛙吗?它们到哪里去了?明确:看不见。

青蛙冬眠去了。

4、青蛙在不同的季节里会有不同的行为。

观察图片,这4幅图分别描述了青蛙的什么行为?明确:①挖洞(用强有力的后腿挖洞),②冬眠,③蝌蚪形态(生长发育),④捕食昆虫。

5、青蛙挖洞、冬眠、蝌蚪(生长发育)形态、捕食昆虫等四种行为会发生在什么季节?请根据自己的想法,将青蛙的行为和季节对应起来。

注意:将青蛙行为图片的序号填写在四季图片的白色小圆点中。

回答回答回答观察回答配对知道青蛙通过冬眠来适应气温和食物的变化。

6、为什么要这么连接?青蛙的这种行为是为了适应哪一种环境条件的变化?提示:探索方向◆季节的气候◆草木变化◆青蛙的食物(如蝶)数量或习性的变化◆青蛙行为青蛙为什么在春天产卵孵化?明确:春天,天气变暖,草木萌发,正适合青蛙卵孵化,而且很多虫卵也开始孵化成幼虫,为青蛙提供充足的食物。

2024年教科版小学五年级下册科学教案全册一、教学目标1.让学生掌握基本的科学知识,培养科学思维和探究能力。

2.通过实践活动,培养学生的动手操作能力和团队协作精神。

3.引导学生关注生活,关注自然,培养环保意识。

二、教学重点与难点1.教学重点:掌握基本的科学知识,培养科学思维和探究能力。

2.教学难点:引导学生运用所学知识解决实际问题。

三、教案内容1.第一单元:观察与实验第1课《观察与实验》教学过程:(1)引入:通过讲述科学家通过观察与实验发现的故事,激发学生兴趣。

(2)讲解观察与实验的方法:观察要有目的、有计划,实验要遵循科学原理。

(3)分组活动:让学生分组进行观察与实验,记录实验结果。

第2课《观察与实验的应用》教学过程:(1)讲解观察与实验在生活中的应用:如测量长度、温度等。

(2)分组活动:让学生分组进行观察与实验,解决实际问题。

2.第二单元:植物与动物第3课《认识植物》教学过程:(1)讲解植物的基本特征:如细胞结构、生长环境等。

(2)观察植物:让学生观察校园内的植物,了解其特征。

(3)交流讨论:分享观察结果,讨论植物与人类的关系。

第4课《认识动物》教学过程:(1)讲解动物的基本特征:如细胞结构、生长环境等。

(2)观察动物:让学生观察校园内的动物,了解其特征。

(3)交流讨论:分享观察结果,讨论动物与人类的关系。

3.第三单元:地球与宇宙第5课《地球的形状》教学过程:(1)讲解地球的形状:通过地球仪介绍地球的形状。

(2)观察地球仪:让学生观察地球仪,了解地球的形状。

(3)交流讨论:分享观察结果,讨论地球的形状对人类的影响。

第6课《太阳与月亮》教学过程:(1)讲解太阳与月亮的基本特征:如太阳的光和热、月亮的相位变化等。

(2)观察太阳与月亮:让学生观察太阳和月亮,了解其特征。

(3)交流讨论:分享观察结果,讨论太阳与月亮对人类的影响。

4.第四单元:环境保护第7课《环保意识》教学过程:(1)讲解环保的重要性:通过实例让学生了解环保的必要性。

1.种子发芽实验【教材简析】在“植物的生长变化”单元学习活动中,学生已经观察过种子的结构,开展过风仙花的种植活动,他们对于种子的萌发已有一定的认识,但未曾进行过系统性思考与研究。

本课将以此为背景,引导学生基于自己的认识建立假设、开展方案设计、动手实践研究,最终找到“答案”并形成相关认识。

该研究过程属于控制变量实验,因此本课将承载着引导学生进一步学习控制变量实验(比照实验)设计的任务。

在本课中,学生要学习提出问题、根据所要研究的问题控制实验条件、设计实验、动手做实验、观察记录这几个过程。

学生进一步学习控制变量实验(比照实验)设计的任务,改变条件和控制条件对于很多学生来说是一个难点。

因此在设计种子发芽实验的教学过程中,本课以改变“土壤”这个条件的比照实验的设计进行精讲细讲,给学生一个好的例子,从而对他们起到举一反三的作用。

【学情分析】五年级的学生已经掌握了一定的过程与方法技能,学生在实验前已具备了提出假设,设计实验计划,并进行实验验证的能力。

在这个过程中学生要交流自己的实验设计,吸取别人的长处,改进自己的缺乏,完善、调整自己的实验计划。

教师要引导学生认真听取别人的发言,找到自己计划的缺陷。

学生在研究的过程中同时要记录种子的发芽情况,通过文字记录他们的发现,这个过程需要学生每天去观察,看一看种子从种下去,到长出叶这段时间要经历哪些阶段。

【教学目标】[科学观念]通过对种子发芽所需条件的探究,知道种子发芽需要适宜的温度、充足的空气和一定的水分,认识到植物种子发芽需要一定的条件。

[科学思维]用比照实验对变量进行控制,引导学生形成严谨的科学思维。

[探究实践]能够使用比照实验的方法设计种子发芽实验,并结合自己的实验计划开展实践研究,探究种子发芽所需条件的过程;[态度责任]在探索种子发芽实验中,能意识到植物生长需要的环境,从而意识到保护环境的意义。

【教学重难点】[重点]能够科学地设计比照实验,研究种子发芽需要的条件。

学科:科学

年级:五

学年度

第二学期第1本

单位:

主备人:

姓名:

单元教学计划(第 1 单元)

课时备课

课时备课

课时备课

课时备课

课时备课

课时备课

课时备课

在液体中的沉浮(板书课题)

二、探究新知

1.引发思考

同一个马铃薯在一个烧杯中沉,在另一个烧杯中浮,我们如何解释原因呢

2.做液滴加热实验

(1)出示实验步骤及注意事项(课件),学生分组进行实验。

(2)通过实验你发现了什么(两个小勺留下的痕迹不一样)

那两种液体一样吗

能使马铃薯上浮的液体有什么特点(溶解了其他物质)你认为能使马铃薯浮起来的是什么液体

3.调制一杯使马铃薯浮起来的液体

(1)是不是水中溶解了其它物质真的能够使马铃薯浮起来呢大家想不想试一试呀

(2)每个小组利用老师提供的材料选择其中的一种调制一杯溶液,试试马铃薯能上浮吗

(3)师出示要求。

(4)思考:从实验现象和结果分析,怎样的液体才会使马铃薯浮起来

三、拓展延伸

课时备课。