内经背诵!!!

- 格式:doc

- 大小:460.00 KB

- 文档页数:17

《内经讲义》背诵内容第一章阴阳五行《素问·阴阳应象大论》黄帝曰:阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。

治病必求于本。

故积阳为天,积阴为地。

阴静阳躁,阳生阴长,阳杀阴藏。

阳化气,阴成形。

寒极生热,热极生寒。

寒气生浊,热气生清。

清气在下,则生飧(sūn)泄;浊气在上,则生(月真)胀。

此阴阳反作,病之逆从也。

故清阳为天,浊阴为地;地气上为云,天气下为雨;雨出地气,云出天气。

故清阳出上窍,浊阴出下窍;清阳发腠理,浊阴走五藏;清阳实四支,浊阴归六府。

阴味出下窍,阳气出上窍。

味厚者为阴,薄为阴之阳。

气厚者为阳,薄为阳之阴。

味厚则泄,薄则通。

气薄则发泄,厚则发热。

壮火之气衰,少火之气壮。

壮火食气,气食少火。

壮火散气,少火生气。

气味辛甘发散为阳,酸苦涌泄为阴。

阴胜则阳病,阳胜则阴病。

阳胜则热,阴胜则寒。

重寒则热,重热则寒。

故曰:天地者,万物之上下也;阴阳者,血气之男女也;左右者,阴阳之道路也;水火者,阴阳之徵兆也;阴阳者,万物之能始也。

故曰:阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也。

第二章藏象《素问·六节藏象论》岐伯曰:心者,生之本,神之变也,其华在面,其充在血脉,为阳中之太阳,通于夏气。

肺者,气之本,魄之处也,其华在毛,其充在皮,为阳中之少阴,通于秋气。

肾者,主蛰,封藏之本,精之处也,其华在发,其充在骨,为阴中之太阴,通于冬气。

肝者,罢极之本,魂之居也,其华在爪,其充在筋,以生血气,其味酸,其色苍,此为阴中之少阳,通于春气。

脾、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱者,仓廪之本,营之居也,名曰器,能化糟粕,转味而入出者也,其华在唇四白,其充在肌,其味甘,其色黄,此至阴之类,通于土气。

凡十一藏取决于胆也。

《素问·灵兰秘典论》心者,君主之官也,神明出焉。

肺者,相傅之官,治节出焉。

肝者,将军之官,谋虑出焉。

胆者,中正之官,决断出焉。

膻中者,臣使之官,喜乐出焉。

脾胃者,仓廪之官,五味出焉。

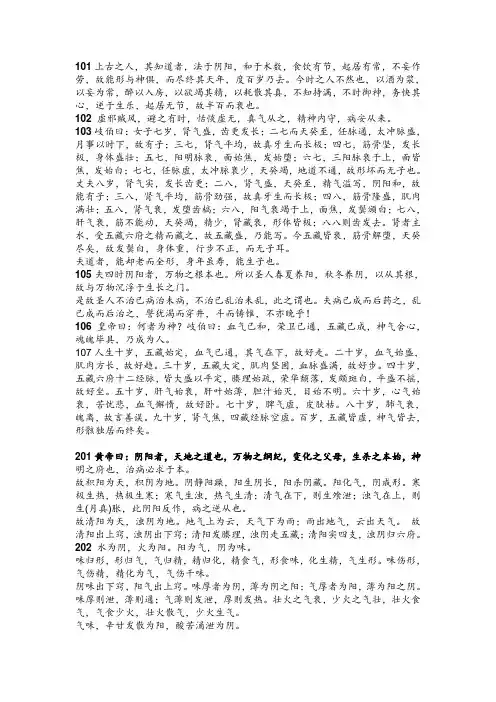

《内经选读》背诵内容:1、《素问•上古天真论》“上古之人,其知道者……而尽终其天年,度百岁乃去。

”2、《素问•上古天真论》“女子七岁,肾气盛,齿更发长……肾者主水,受五脏六腑之精而藏之,故五脏盛,乃能泻。

”3、《灵枢•天年》“以母为基础……得神者生也”。

“何者为神?……乃成为人。

”4、《素问•阴阳应象大论》“阴阳者……治病必求于本。

”“清气在下……病之逆从也。

”“故清阳出上窍……浊阴归六腑。

”5、《素问•阴阳应象大论》“天气者,万物之上下也……阳在外,阴之使也。

”6、《素问•灵兰秘典论》“心者,君主之官也……其宗大危,戒之戒之。

”7、《素问•六节藏象论》“心者,生之本……凡十一脏取决于胆也。

”8、《素问•五脏别论》“脑、髓、骨、脉、胆、女子胞,此六者……故曰:实而不满,满而不实也。

”9、《素问•经脉别论》“食气入胃……气口成寸,以决生死。

”“饮入于胃……揆度以为常也。

”10、《灵枢•本神》“天之在我者德也……因虑而处物谓之智。

”11、《灵枢•本神》“肝藏血,血舍魂……五脏不安。

”12、《灵枢•营卫生会》“人受气于谷……如环无端。

” “愿闻中焦之所出……命曰营气。

”13、《灵枢•决气》“两神相搏,合而成形……壅遏营气,令无所避,是谓脉。

”14、《灵枢•百病始生》“夫百病之始生也……愿闻其会。

”“喜怒不节则伤藏……是谓三部。

”“风雨寒热,不得虚……参以虚实,大病乃成。

”15、《素问•生气通天论》“阳气者,若天与日……柔则养筋。

”“故阳气者,一日而主外……反此三时,形乃困薄。

”16、《素问•举痛论》“余知百病生于气也……思则气结。

”17、《素问•至真要大论》“诸风掉眩……皆属于热。

” “故《大要》曰……此之谓也。

”18、《素问•痹论》“风寒湿三气杂至合而为痹也……湿气胜者为著痹也。

”19、《素问•汤液醪醴论》“其有不从毫毛而生……巨气乃平。

”20、《素问•奇病论》“有病口甘者,病名为何……除陈气也。

”21、《素问•脉要精微论》“黄帝问曰:诊法何如……决死生之分。

中医经典背诵《黄帝内经》(选读)1、阴阳者,天地之道也,万物之纲纪律,变化之父母,生杀之本始。

神明之府也。

治病必求于本。

故积阳为天,积阴为地,阴静阳躁,阳生阴长,阳杀阴藏。

阳化气,阴成形。

寒极生热,热极生寒。

寒气生浊,热气生清。

清气在下,则生飧泄;浊气在上,则生(月真)胀。

此阴阳反作,病之逆从也。

(《素问·阴阳应象大论》)《内经》"清气在下,则生飧泄;浊气在上,则生(月真)胀"的条文,说明人体阴阳的升降失常主要表现在于脾胃气机的升降失常,治疗脾胃病应当注重升清降浊,并附典型病例,体现了经典对临床的指导作用,也说明了重温经典的重要性和必要性.2、清阳出上窍,浊阴出下窍;清阳发腠理,浊阴走五藏;清阳实四肢,浊阴归六府(《素问·阴阳应象大论》)3、阴在内,阳之守也,阳在外,阴之使也(《素问·阴阳应象大论》)4、阴之所生,本在五味,阴之五宫,伤在五味(《素问·生气通天论》)5、阴平阳秘,精神乃治,阴阳离决,精气乃绝。

6、帝曰:藏象何如?岐伯曰:心者,生之本,神之变也;其华在面,其充在血脉;为阳中之太阳,通于夏气。

肺者,气之本,魄之处也;其华在毛,其充在皮,为阳中之太阴,通于秋气。

肾者,主蛰,封藏之本,精之处也:其华在发,其充在骨,为阴中之少阴,通于冬气。

肝者,罢极之本,魂之居也;其华在爪,其充在筋,以生血气,其味酸,其色苍,此为阳中之少阳,通于春气。

脾、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱者,仓廪之本,营之居也,名曰器,能化糟粕,转味而入出者也;其华在唇四白,其充在肌,其味甘,其色黄,此至阴之类,通于土气。

凡十一藏取决于胆也。

(《素问·六节藏象论》)7、黄帝曰:愿闻中焦之所出。

岐伯答曰:中焦亦并胃中,出上焦之后,此所受气者,泌糟粕,蒸津液,化其精微,上注于肺脉乃化而为血,以奉生身,莫贵于此,故独得行于经隧,命曰营气。

黄帝曰:夫血之与气,异名同类。

内经背诵篇目《素问上古天真论》上古之人,其知道者,法於阴阳,和於术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。

今时之人不然也,以酒为浆,以妄为常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持满,不时御神,务快其心,逆於生乐,起居无节,故半百而衰也。

夫上古圣人之教下也,皆谓之虚邪贼风,避之有时,恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来。

肾者主水,受五脏六腑之精而藏之,故五脏盛乃能泻。

《素问阴阳应象大论》故清阳为天,浊阴为地;地气上为云,天气下为雨,雨出地气,云出天气。

故清阳出上窍,浊阴出下窍;清阳发腠理,浊阴走五脏;清阳实四支,浊阴归六腑。

风胜则动,热胜则肿,燥胜则干,寒胜则浮,湿胜则濡泻。

天地者,万物之上下也;阴阳者,血气之男女也;左右者,阴阳之道路也;水火者,阴阳之征兆也;阴阳者,万物之能始也。

故曰:阴在内,阳之守也,阳在外,阴之使也。

病之始起也,可刺而已,其盛,可待衰而已。

故因其轻而扬之,因其重而减之,因其衰而彰之。

形不足者,温之以气;精不足者,补之以味。

其高者,因而越之;其下者,引而竭之;中满者,泻之于内;其有邪者,渍形以为汗;其在皮者,汗而发之;其栗悍者,按而收之;其实者,散而泻之。

审其阴阳,以别柔刚,阳病治阴,阴病治阳,定其血气,各守其乡。

血实宜决之,气虚宜掣引之。

《素问灵兰秘典论》心者,君主之官也,神明出焉。

肺者,相傅之官,治节出焉。

肝者,将军之官,谋虑出焉。

胆者,中正之官,决断出膻中者,臣使之官,喜乐出焉。

脾胃者,仓廪之官,五味出焉。

大肠者,传导之官,变化出焉。

小肠者,受盛之官,化物出焉。

肾者,作强之官,伎巧出焉。

三焦者,决渎之官,水道出焉。

膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣。

《素问五脏别论》所谓五藏者,藏精气而不写也,故满而不能实。

六府者,传化物而不藏,故实而不能满也。

所以然者,水谷入口,则胃实而肠虚;食下,则肠实而胃虚。

故曰:实而不满,满而不实也。

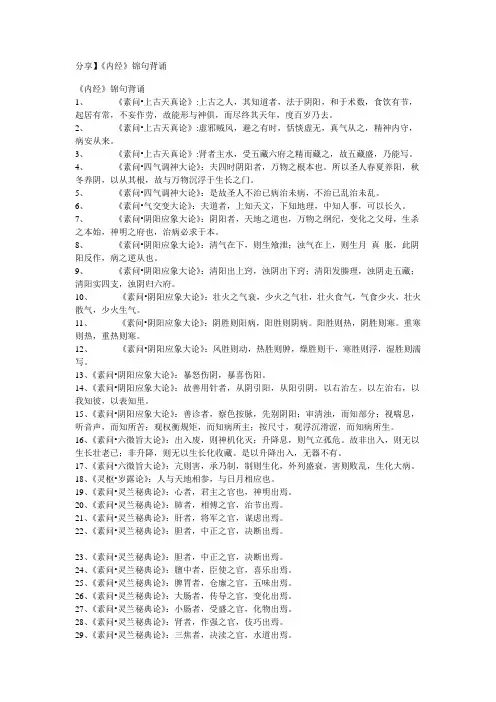

分享】《内经》锦句背诵《内经》锦句背诵1、《素问•上古天真论》:上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。

2、《素问•上古天真论》:虚邪贼风,避之有时,恬惔虚无,真气从之,精神内守,病安从来。

3、《素问•上古天真论》:肾者主水,受五藏六府之精而藏之,故五藏盛,乃能写。

4、《素问•四气调神大论》:夫四时阴阳者,万物之根本也。

所以圣人春夏养阳,秋冬养阴,以从其根,故与万物沉浮于生长之门。

5、《素问•四气调神大论》:是故圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱。

6、《素问•气交变大论》:夫道者,上知天文,下知地理,中知人事,可以长久。

7、《素问•阴阳应象大论》:阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也,治病必求于本。

8、《素问•阴阳应象大论》:清气在下,则生飧泄;浊气在上,则生月真胀,此阴阳反作,病之逆从也。

9、《素问•阴阳应象大论》:清阳出上窍,浊阴出下窍;清阳发腠理,浊阴走五藏;清阳实四支,浊阴归六府。

10、《素问•阴阳应象大论》:壮火之气衰,少火之气壮,壮火食气,气食少火,壮火散气,少火生气。

11、《素问•阴阳应象大论》:阴胜则阳病,阳胜则阴病。

阳胜则热,阴胜则寒。

重寒则热,重热则寒。

12、《素问•阴阳应象大论》:风胜则动,热胜则肿,燥胜则干,寒胜则浮,湿胜则濡写。

13、《素问•阴阳应象大论》:暴怒伤阴,暴喜伤阳。

14、《素问•阴阳应象大论》:故善用针者,从阴引阳,从阳引阴,以右治左,以左治右,以我知彼,以表知里。

15、《素问•阴阳应象大论》:善诊者,察色按脉,先别阴阳;审清浊,而知部分;视喘息,听音声,而知所苦;观权衡规矩,而知病所主;按尺寸,观浮沉滑涩,而知病所生。

16、《素问•六微旨大论》:出入废,则神机化灭;升降息,则气立孤危。

故非出入,则无以生长壮老已;非升降,则无以生长化收藏。

是以升降出入,无器不有。

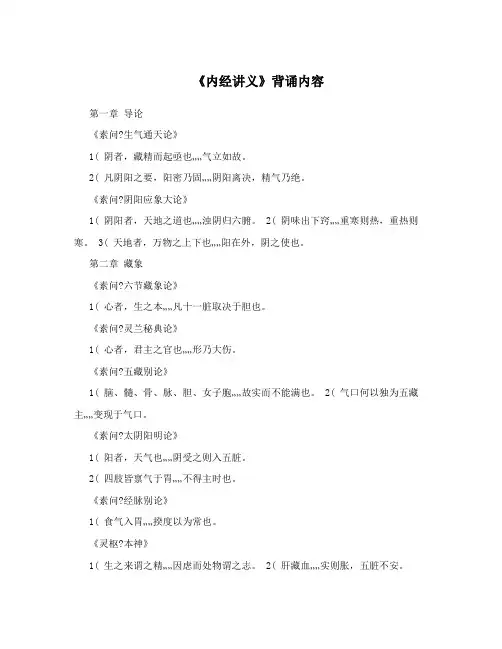

《内经讲义》背诵内容第一章导论《素问?生气通天论》1( 阴者,藏精而起亟也……气立如故。

2( 凡阴阳之要,阳密乃固……阴阳离决,精气乃绝。

《素问?阴阳应象大论》1( 阴阳者,天地之道也……浊阴归六腑。

2( 阴味出下窍……重寒则热,重热则寒。

3( 天地者,万物之上下也……阳在外,阴之使也。

第二章藏象《素问?六节藏象论》1( 心者,生之本……凡十一脏取决于胆也。

《素问?灵兰秘典论》1( 心者,君主之官也……形乃大伤。

《素问?五藏别论》1( 脑、髓、骨、脉、胆、女子胞……故实而不能满也。

2( 气口何以独为五藏主……变现于气口。

《素问?太阴阳明论》1( 阳者,天气也……阴受之则入五脏。

2( 四肢皆禀气于胃……不得主时也。

《素问?经脉别论》1( 食气入胃……揆度以为常也。

《灵枢?本神》1( 生之来谓之精……因虑而处物谓之志。

2( 肝藏血……实则胀,五脏不安。

《灵枢?营卫生会》1(人受气于谷……至阴而止。

《灵枢?决气》1( 两神相搏……令无所避,是谓脉。

2( 精脱者,耳聋……其脉空虚,此其候也。

第四章病机《灵枢?百病始生》1( 风雨寒热,不得虚……大病乃成。

《素问?至真要大论》1( 背诵“病机十九条”原文。

《灵枢?顺气一日分为四时》1( 春生,夏长……以其所胜时者起也。

《素问?举痛论》1( 经脉流行不止……故卒然而痛。

2( 余知百病生于气也……思则气结。

《素问?调经论》1( 夫心藏神……是故守经隧焉。

2( 阳虚则外寒……阴盛则内寒。

第五章病证《素问?热论》1( 巨阳者,诸阳之属也……必不免于死。

2( 帝曰:治之奈何……可泄而已。

《素问?评热病论》1( 人所以汗出者……虽愈必死也。

《素问?咳论》1( 五脏六腑皆令人咳……甚者为泄、为痛。

《素问?痹论》1( 风寒湿三气杂至……内舍于其合也。

2( 荣者,水谷之精气也……不与风寒湿气合,故不为痹。

《素问?痿论》1( 五脏使人痿……著则生痿躄也。

2( 治痿独取阳明者何也……故足痿不用也。

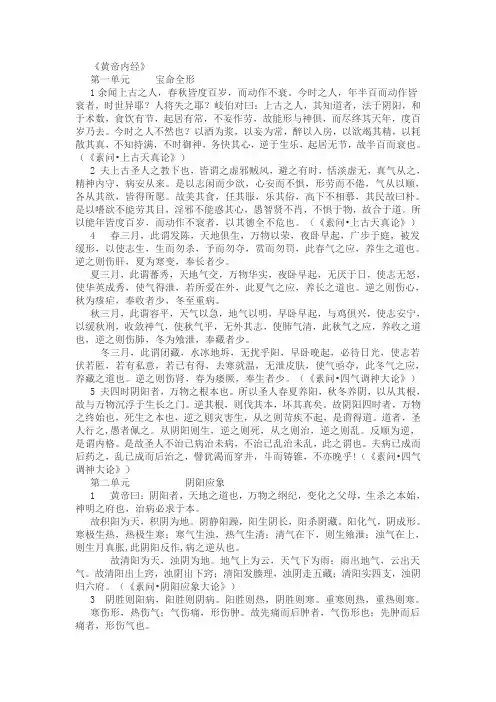

《黄帝内经》第一单元宝命全形1余闻上古之人,春秋皆度百岁,而动作不衰。

今时之人,年半百而动作皆衰者,时世异耶?人将失之耶?岐伯对曰:上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。

今时之人不然也?以酒为浆,以妄为常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持满,不时御神,务快其心,逆于生乐,起居无节,故半百而衰也。

(《素问•上古天真论》)2 夫上古圣人之教下也,皆谓之虚邪贼风,避之有时,恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来。

是以志闲而少欲,心安而不惧,形劳而不倦,气从以顺,各从其欲,皆得所愿。

故美其食,任其服,乐其俗,高下不相慕,其民故曰朴。

是以嗜欲不能劳其目,淫邪不能惑其心,愚智贤不肖,不惧于物,故合于道。

所以能年皆度百岁,而动作不衰者,以其德全不危也。

(《素问•上古天真论》)4 春三月,此谓发陈,天地俱生,万物以荣,夜卧早起,广步于庭,被发缓形,以使志生,生而勿杀,予而勿夺,赏而勿罚,此春气之应,养生之道也。

逆之则伤肝,夏为寒变,奉长者少。

夏三月,此谓蕃秀,天地气交,万物华实,夜卧早起,无厌于日,使志无怒,使华英成秀,使气得泄,若所爱在外,此夏气之应,养长之道也。

逆之则伤心,秋为痎疟,奉收者少,冬至重病。

秋三月,此谓容平,天气以急,地气以明,早卧早起,与鸡俱兴,使志安宁,以缓秋刑,收敛神气,使秋气平,无外其志,使肺气清,此秋气之应,养收之道也,逆之则伤肺,冬为飧泄,奉藏者少。

冬三月,此谓闭藏,水冰地坼,无扰乎阳,早卧晚起,必待日光,使志若伏若匿,若有私意,若已有得,去寒就温,无泄皮肤,使气亟夺,此冬气之应,养藏之道也。

逆之则伤肾,春为痿厥,奉生者少。

(《素问•四气调神大论》)5 夫四时阴阳者,万物之根本也。

所以圣人春夏养阳,秋冬养阴,以从其根,故与万物沉浮于生长之门。

逆其根,则伐其本,坏其真矣。

故阴阳四时者,万物之终始也,死生之本也,逆之则灾害生,从之则苛疾不起,是谓得道。

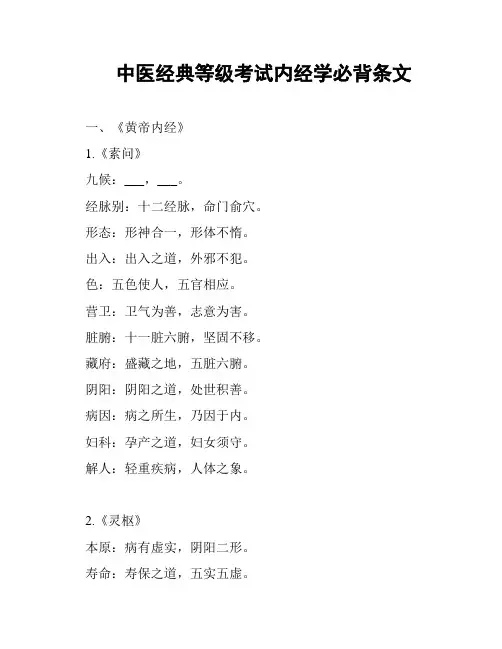

中医经典等级考试内经学必背条文一、《黄帝内经》1.《素问》九候:___,___。

经脉别:十二经脉,命门俞穴。

形态:形神合一,形体不惰。

出入:出入之道,外邪不犯。

色:五色使人,五官相应。

营卫:卫气为善,志意为害。

脏腑:十一脏六腑,坚固不移。

藏府:盛藏之地,五脏六腑。

阴阳:阴阳之道,处世积善。

病因:病之所生,乃因于内。

妇科:孕产之道,妇女须守。

解人:轻重疾病,人体之象。

2.《灵枢》本原:病有虚实,阴阳二形。

寿命:寿保之道,五实五虚。

季节:四时之气,养生之道。

阴阳:调阴阳气,以平和为首。

五脏:五脏各有位,功能不同。

功用:阴阳之气,运行有规。

经络:十二经脉,气血先行。

把脉:察诊方法,诊断无误。

气化:五味之化,千变万化。

病机:虚实病机,证候不同。

卫气:卫外之气,六腑主管。

五腧:五官之腧,与经相应。

二、《难经》1.《神农本经》药物:芳香助透,药性须知。

编篡:药性成方,功用难忘。

刮痧:刮痧疗法,经络得开。

针灸:针刺疗法,穴位要穷。

药膳:食疗,药食相融。

炮制:药物制法,临床常用。

平词:养生术语,掌握有术。

推拿:经络按摩,寒湿必除。

酒石:炮制良方,剂量恰当。

术语:医学术语,必须熟知。

说明:药物属性,用法要明。

2.《金匮要略》病机:毒邪之邪,病机不同。

脉法:三部九候,寻常所用。

寒热:寒热证候,各具特征。

汤液:汤药煮取,疗效显著。

藏府:脏腑之藏,病机明确。

行针:针灸疗法,手法灵巧。

附方:治疗方剂,临床推用。

动静:调节运动,身心和谐。

病毒:疫病之毒,传染多端。

辨证:辨证施治,确立治法。

食疗:养生良方,食材为主。

三、《外科正宗》1.《外科正宗》疾病:疾病之源,六经饮食。

切治:学疾所治,刀刃对准。

手法:操作技术,熟练得当。

用药:药与手法,互为配合。

医德:医者所宜,操守要端。

外伤:创伤积酿,切勿漫延。

关节:关节病痛,治疗有招。

伤科:损伤治疗,注意不少。

肛肠:肛门病变,仔细观察。

临证:立即诊治,去病求存。

动脉:动脉之脉,要数要准。

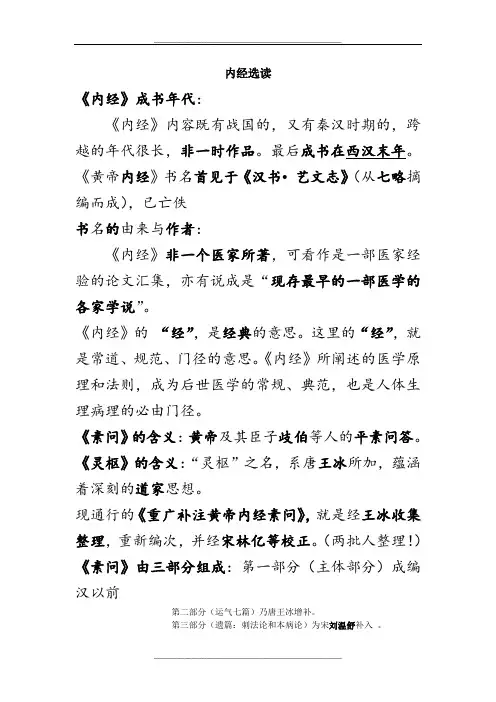

内经选读《内经》成书年代:《内经》内容既有战国的,又有秦汉时期的,跨越的年代很长,非一时作品。

最后成书在西汉末年。

《黄帝内经》书名首见于《汉书•艺文志》(从七略摘编而成),已亡佚书名的由来与作者:《内经》非一个医家所著,可看作是一部医家经验的论文汇集,亦有说成是“现存最早的一部医学的各家学说”。

《内经》的“经”,是经典的意思。

这里的“经”,就是常道、规范、门径的意思。

《内经》所阐述的医学原理和法则,成为后世医学的常规、典范,也是人体生理病理的必由门径。

《素问》的含义:黄帝及其臣子歧伯等人的平素问答。

《灵枢》的含义:“灵枢”之名,系唐王冰所加,蕴涵着深刻的道家思想。

现通行的《重广补注黄帝内经素问》,就是经王冰收集整理,重新编次,并经宋林亿等校正。

(两批人整理!)《素问》由三部分组成:第一部分(主体部分)成编汉以前第二部分(运气七篇)乃唐王冰增补。

第三部分(遗篇:刺法论和本病论)为宋刘温舒补入。

《灵枢》最早称为《九卷》(灵枢又称“九卷”,“针经”)宋•刘温舒又补上二篇《本病论》《刺论》现在通行的《灵枢经》,是经南宋史崧校正刊行的版本,刊行流传至今。

第一章宝命全形《素问·上古天真论》背诵内容:(解释文理医理,见笔记本和书上注解)虚邪贼风,避之有时,恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来。

肾者主水,受五藏六府之精而藏之,故五藏盛,乃能写。

肾者主水的医理:肾的主要功能之一。

指肾具有藏精和调节水液的功能。

1、强调整体的观点2、肾精来源于先天,培育于后天3、肾以闭藏精气为主,有藏也有泻女子月经与肾气、天癸、冲任相关。

各个七、八的生理变化(选择题)女子七岁,肾气盛,齿更发长;二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子;三七,肾气平均,故真牙生而长极;四七,筋骨坚,发长极,身体盛壮;五七,阳明脉衰,面始焦,发始堕;六七;三阳脉衰于上,面皆焦,发始白;七七,任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。

中医经典背诵《黄帝内经》(选读)1、阴阳者,天地之道也,万物之纲纪律,变化之父母,生杀之本始。

神明之府也。

治病必求于本。

故积阳为天,积阴为地,阴静阳躁,阳生阴长,阳杀阴藏。

阳化气,阴成形。

寒极生热,热极生寒。

寒气生浊,热气生清。

清气在下,则生飧泄;浊气在上,则生(月真)胀。

此阴阳反作,病之逆从也。

(《素问·阴阳应象大论》)《内经》"清气在下,则生飧泄;浊气在上,则生(月真)胀"的条文,说明人体阴阳的升降失常主要表现在于脾胃气机的升降失常,治疗脾胃病应当注重升清降浊,并附典型病例,体现了经典对临床的指导作用,也说明了重温经典的重要性和必要性.2、清阳出上窍,浊阴出下窍;清阳发腠理,浊阴走五藏;清阳实四肢,浊阴归六府(《素问·阴阳应象大论》)3、阴在内,阳之守也,阳在外,阴之使也(《素问·阴阳应象大论》)4、阴之所生,本在五味,阴之五宫,伤在五味(《素问·生气通天论》)5、阴平阳秘,精神乃治,阴阳离决,精气乃绝。

6、帝曰:藏象何如?岐伯曰:心者,生之本,神之变也;其华在面,其充在血脉;为阳中之太阳,通于夏气。

肺者,气之本,魄之处也;其华在毛,其充在皮,为阳中之太阴,通于秋气。

肾者,主蛰,封藏之本,精之处也:其华在发,其充在骨,为阴中之少阴,通于冬气。

肝者,罢极之本,魂之居也;其华在爪,其充在筋,以生血气,其味酸,其色苍,此为阳中之少阳,通于春气。

脾、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱者,仓廪之本,营之居也,名曰器,能化糟粕,转味而入出者也;其华在唇四白,其充在肌,其味甘,其色黄,此至阴之类,通于土气。

凡十一藏取决于胆也。

(《素问·六节藏象论》)7、黄帝曰:愿闻中焦之所出。

岐伯答曰:中焦亦并胃中,出上焦之后,此所受气者,泌糟粕,蒸津液,化其精微,上注于肺脉乃化而为血,以奉生身,莫贵于此,故独得行于经隧,命曰营气。

黄帝曰:夫血之与气,异名同类。

《黄帝内经》必背条文一、阴阳五行学说1、素问·阴阳应象大论篇第五(1)黄帝曰:阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。

治病必求于本。

故积阳为天,积阴为地。

阴静阳燥,阳生阴长,阳杀阴藏,阳化气,阴成形。

寒极生热,热极生寒。

寒气生浊,热气生清。

清气在下,则生飧泄;浊气在上,则生䐜胀。

此阴阳反作,病之逆从也。

(2)故清阳为天,浊阴为地;地气上为云,天气下为雨;雨出地气,云出天气。

故清阳出上窍,浊阴出下窍;清阳发腠理,浊阴走五脏;清阳实四肢,浊阴归六腑。

(3)水为阴,火为阳。

阳为气,阴为味。

味归形,形归气,气归精,精归化,精食气,形食味,化生精,气生形。

味伤形,气伤精,精化为气,气伤于味。

阴味出下窍,阳气出上窍。

味厚者为阴,薄为阴之阳;气厚者为阳,薄为阳之阴。

味厚则泄,薄则通;气薄则发泄,厚则发热。

壮火之气衰,少火之气壮,壮火食气,气食少火,壮火散气,少火生气。

(4)气味辛甘发散为阳,酸苦涌泄为阴。

阴胜则阳病,阳胜则阴病。

阳胜则热,阴胜则寒。

重寒则热,重热则寒。

寒伤形,热伤气;气伤痛,形伤肿。

故先痛而后肿者,气伤形也;先肿而后痛者,形伤气也。

(5)风胜则动,热胜则肿,燥胜则干,寒胜则浮,湿胜则濡泻。

天有四时五行,以生长收藏,以生寒暑燥湿风。

人有五脏化五气,以生喜怒悲忧恐。

故喜怒伤气,寒暑伤形;暴怒伤阴,暴喜伤阳。

厥气上行,满脉去形。

喜怒不节,寒暑过度,生乃不固。

故重阴必阳,重阳必阴。

故曰: 冬伤于寒,春必温病;春伤于风,夏生飧泄;夏伤于暑,秋必痎疟;秋伤于湿,冬生咳嗽。

(6)帝曰:余闻上古圣人,论理人形,列别脏腑,端络经脉,会通六合,各从其经;气穴所发,各有处名;溪谷属骨,皆有所起;分部逆从,各有条理;四时阴阳,尽有经纪;内外之应,皆有表里。

其信然乎?(7)岐伯对曰:东方生风,风生木,木生酸,酸生肝,肝生筋,筋生心,肝主目。

其在天为玄,在人为道,在地为化;化生五味,道生智,玄生神。

《内经选读》原文背诵条文第一单元宝命全形1.岐伯对曰:上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。

今时之人不然也,以酒为浆,以妄为常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持满,不时御神,务快其心,逆于生乐,起居无节,故半百而衰也。

2.虚邪贼风,避之有时,恬惔虚无,真气从之,精神内守,病安从来。

3.①岐伯曰:女子七岁,肾气虚,齿更发长;二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子;三七,肾气平均,故真牙生而长极;四七,筋骨坚,发长极,身体盛壮;五七,阳明脉衰,面始焦,发始堕;六七,三阳脉衰于上,面皆焦,发始白;七七,任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。

丈夫八岁,肾气实,发长齿更;二八,肾气盛,天癸至,精气溢写,阴阳和,故能有子;三八,肾气平均,筋骨劲强,故真牙生而长极;四八,筋骨隆盛,肌肉满壮;五八,肾气衰,发堕齿槁;六八,阳气衰竭于上,面焦,发鬓颁白;七八,肝气衰,筋不能动,天癸竭,精少,肾藏衰,形体皆极;八八则齿发去。

肾者主水,受五藏六府之精而藏之,故五藏盛,乃能写。

今五藏皆衰,筋骨解堕,天癸尽矣,故发鬓白,身体重,行步不正,而无子耳。

②岐伯曰:夫道者,能却老而全形,身年虽寿,能生子也。

5.①夫四时阴阳者,万物之根本也。

所以圣人春夏养阳,秋冬养阴,以从其根,故与万物沉浮于生长之门。

②是故圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱,此之谓也。

夫病已成而后药之,乱已成而后治之,譬犹渴而穿井,斗而铸锥,不亦晚乎!6.①黄帝问于岐伯曰:愿闻人之始生,何气筑为基,何立而为楯,何失而死,何得而生?岐伯曰:以母为基,以父为楯。

失神者死,得神者生也。

②黄帝曰:何者为神?岐伯曰:血气已和,荣卫已通,五藏已成,神气舍心,魂魄毕具,乃成为人。

7.人生十岁,五藏始定,血气已通,其气在下,故好走。

二十岁,血气始盛,肌肉方长,故好趋。

三十岁,五藏大定,肌肉坚固,血脉盛满,故好步。

内经选读必背内容一、《素问•上古天真论》1、皆谓之虚邪贼风,避之有时,恬惔虚无,真气从之,精神内守,病安从来。

①虚邪贼风:泛指异常气候和外来致病因素。

②恬恢虚无:思想闲静,没有杂念。

恬恢,安静淡泊的意思。

虚无,心无杂念和妄想。

③德全不危:懂得修身养性之道,并身体力行之,即可免受内外邪气的侵害。

德,谓修养有得于心;全,全面实施养生之道。

不危,不会有内外邪气干扰和侵害。

2、岐伯曰:女子七岁,肾气盛,齿更发长;二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子;三七,肾气平均,故真牙生而长极;四七,筋骨坚,发长极,身体盛壮;五七,阳明脉衰,面始焦,发始堕;六七,三阳脉衰于上,面始焦,发始白;七七,任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。

丈夫八岁,肾气实,发长齿更;二八,肾气盛,天癸至,精气溢写,阴阳和,故能有子; 三八,肾气平均,筋骨劲强,故真牙生而长极;四八,筋骨隆盛,肌肉满壮;五八,肾气衰,发堕齿槁;六八,阳气衰竭于上,面焦,发鬓颁白;七八,肝气衰,筋不能动,天癸竭,精少,肾藏衰,形体皆极;八八则齿发去。

肾者主水,受五藏六腑之精而藏之,故五藏盛,乃能写。

①天癸:天癸是肾气充盛产生的促进生殖功能发育、成熟、旺盛的精微物质。

二、《素问•阴阳应象大论》1、黄帝曰:阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也,治病必求于本。

清气在下,则生飨泄;浊气在上,则生嗔胀。

故清阳出上窍,浊阴出下窍;清阳发膜理,浊阴走五藏;清阳实四支,浊阴归六府。

①飨泄:大便泻下,不消化食物,又叫完谷不化。

②嗔胀:此指胸膈胀满。

③清阳出上窍,浊阴出下窍:人体吸入的自然之气和饮食水谷之气化生的清阳出于头面官窍,产生声音和嗅、视、听觉等功能。

产生的浊阴变为粪、尿由前后二阴排出体外。

上窍,指耳、目、口、鼻等头面部七窍;下窍,即前后二阴。

④清阳发滕理,浊阴走五藏:清阳之气发散于肌肤、脏腑间隙以温养之。

浊阴之气趋向五脏贮藏而濡养之。

《内经》要点背诵原文《素问。

上古天真论》1、上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。

今时之人否则也,以酒为浆,以嚣张常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持满,时时御神,务快其心,逆于生乐,起居无节,故半百而衰也。

2、女子七岁,肾气盛,齿更发长;二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子;三七,肾气均匀,故真牙生而长极;四七,筋骨坚,发长极,身体盛壮;五七,阳明脉衰,面始焦,发始堕;六七,三阳脉衰于上,面皆焦,发始白;七七,任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。

3、丈夫八岁,肾气实,发长齿更;二八,肾气盛,天癸至精气溢写,阴阳和,故能有子;三八,肾气均匀,筋骨劲强,故真牙生而长极;四八,筋骨隆盛,肌肉满壮;五八,肾气衰,发堕齿槁;六八,阳气衰竭于上,面焦,发鬓颁白;七八,肝气衰,筋不可以动,天癸竭,精少,肾藏衰,形体皆极;八八则齿发去.4、肾者主水,受五藏六府之精而藏之,故五藏盛,乃能写。

《素问四气调神大论》5、春三月,此谓发陈,天地俱生,万物以荣,夜卧早起,广步于庭,被发缓形,以使志生,生而勿杀,予而勿夺,赏而勿罚,此春气之应,养生之道也。

逆之则伤肝气,夏为寒变,奉长辈少。

夏三月,此谓蕃秀,天地气交,万物华实,夜卧早起,无厌于日,使志无怒,使华英成秀,负气得泄,若所爱在外,此下气之应,养长之道也。

逆之则悲伤,秋为皆疟,奉收者少,冬至病重。

秋三月,此谓容平,天气以急,地气以明,早卧早起,与鸡俱兴,使志平和,以缓秋刑,收敛神气,使秋气平,无外其志,使肺气清,此秋气之应,养收之道也,逆之则伤肺,冬为飱泄,奉藏者少。

冬三月,此谓闭藏,水冰地(土斥),无扰乎阳,早卧晚起,必待日光,使志若伏若匿,如有私意,若已有得,去寒就温,无泄皮肤,负气亟夺,此冬气之应,养藏之道也。

逆之则伤肾,春为痿厥,奉生者少因此贤人春夏养阳,秋冬养阴,以从其根,故与万物沉浮于生长之门。

内经选读背诵条文《内经选读》背诵条文1201 阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。

治病必求于本。

故积阳为天,积阴为地,阴静阳躁,阳生阴长,阳杀阴藏。

阳化气,阴成形。

寒极生热,热极生寒。

寒气生浊,热气生清。

清气在下,则生飧泄;浊气在上,则生?胀。

此阴阳反作,病之逆从也。

(素问·阴阳应象大论)1214 阴者藏精而起亟也,阳者卫外而为固也。

阴不胜其阳,则脉流薄疾,并乃狂;阳不胜其阴,则五脏气争,九窍不通。

(素问·生气通天论)1215 凡阴阳之要,阳密乃固。

两者不和,若春无秋,若冬无夏,因而和之,是谓圣度。

故阳强不能密,阴气乃绝。

阴平阳秘,精神乃治。

阴阳离决,精气乃绝。

(素问·生气通天论)1216 阳气者,精则养神,柔则养筋。

(素问·生气通天论)1306 木郁达之,火郁发之,土郁夺之,金郁泄之,水郁折之,然调其气,过者折之,以其畏也,所谓泻之。

(素问·六元正纪大论)2101 心者,君主之官也,神明出焉。

肺者,相傅之官,治节出焉。

肝者,将军之官,谋虑出焉。

胆者,中正之官,决断出焉。

膻中者,臣使之官,喜乐出焉。

脾胃者,仓廪之官,五味出焉。

大肠者,传道之官,变化出焉。

小肠者,受盛之官,化物出焉。

肾者,作强之官,伎巧出焉。

三焦者,决渎之官,水道出焉。

膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣。

2104 岐伯曰:心者,生之本,神之处也,其华在面,其充在血脉,为阳中之太阳,通于夏气。

肺者,气之本,魄之处也,其华在毛,其充在皮,为阳中之少阴,通于秋气。

肾者,主蛰,封藏之本,精之处也,其华在发,其充在骨,为阴中之太阴,通于冬气。

肝者,罢极之本,魂之居也,其华在爪,其充在筋,以生血气,其味酸,其色苍,此为阴中之少阳,通于春气。

脾胃大肠小肠三焦膀胱者,仓廪之本,营之居也,名曰器,能化糟粕,转味而入出者也,其华在唇四白,其充在肌,其味甘,其色黄,此至阴之类,通于土气。

内经选读《内经》成书年代:《内经》内容既有战国的,又有秦汉时期的,跨越的年代很长,非一时作品。

最后成书在西汉末年。

《黄帝内经》书名首见于《汉书•艺文志》(从七略摘编而成),已亡佚书名的由来与作者:《内经》非一个医家所著,可看作是一部医家经验的论文汇集,亦有说成是“现存最早的一部医学的各家学说”。

《内经》的“经”,是经典的意思。

这里的“经”,就是常道、规范、门径的意思。

《内经》所阐述的医学原理和法则,成为后世医学的常规、典范,也是人体生理病理的必由门径。

《素问》的含义:黄帝及其臣子歧伯等人的平素问答。

《灵枢》的含义:“灵枢”之名,系唐王冰所加,蕴涵着深刻的道家思想。

现通行的《重广补注黄帝内经素问》,就是经王冰收集整理,重新编次,并经宋林亿等校正。

(两批人整理!)《素问》由三部分组成:第一部分(主体部分)成编汉以前第二部分(运气七篇)乃唐王冰增补。

第三部分(遗篇:刺法论和本病论)为宋刘温舒补入。

《灵枢》最早称为《九卷》(灵枢又称“九卷”,“针经”)宋•刘温舒又补上二篇《本病论》《刺论》现在通行的《灵枢经》,是经南宋史崧校正刊行的版本,刊行流传至今。

第一章宝命全形《素问·上古天真论》背诵内容:(解释文理医理,见笔记本和书上注解)虚邪贼风,避之有时,恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来。

肾者主水,受五藏六府之精而藏之,故五藏盛,乃能写。

肾者主水的医理:肾的主要功能之一。

指肾具有藏精和调节水液的功能。

1、强调整体的观点2、肾精来源于先天,培育于后天3、肾以闭藏精气为主,有藏也有泻女子月经与肾气、天癸、冲任相关。

各个七、八的生理变化(选择题)女子七岁,肾气盛,齿更发长;二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子;三七,肾气平均,故真牙生而长极;四七,筋骨坚,发长极,身体盛壮;五七,阳明脉衰,面始焦,发始堕;六七;三阳脉衰于上,面皆焦,发始白;七七,任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~丈夫八岁,肾气实,发长齿更;二八,肾气盛,天癸至,精气溢泻,阴阳和,故能有子;三八,肾气平均,筋骨劲强,故真牙生而长极;四八,筋骨隆盛,肌肉满壮;五八,肾气衰,发堕齿槁;六八,阳气衰竭于上,面焦,发鬓颁白;七八,肝气衰,筋不能动;八八,天癸竭,精少,肾藏衰,形体皆极,则齿发去。

第二章阴阳应象《素问•阴阳应象大论》背诵内容:36页(阴阳的总纲)阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。

治病必求于本。

清阳出上窍,浊阴出下窍;清阳发腠理,浊阴走五藏;清阳实四支,浊阴归六府。

壮火之气衰,少火之气壮。

壮火食气,气食少火。

壮火散气,少火生气。

阴盛则阳病,阳盛则阴病。

风胜则动,热胜则肿,燥胜则干,寒胜则浮,湿胜则濡写。

暴怒伤阴(肝阴),暴喜伤阳(心阳)。

阴阳者,万物之能(TAI)始(原始、本始)也。

阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也。

(阴阳的互根互用,不可相离)含义:阴主藏于内,为阳之镇守;阳主运于外,是阴之役使。

名词解释:飧泄:完谷不化的泄泻。

三对清阳、浊阴含义不同:清阳出上窍,浊阴出下窍;清阳出上窍耳目失聪——益气升提法人体吸入的自然之气和饮食水谷之气化生的清阳出于头面官窍,产生声音和嗅、视、听觉等功能。

产生的浊阴变为粪、尿由前后二阴排出体外。

清阳发腠理,浊阴走五藏;清阳发腠理表证无汗——宣表发散法清阳(主要指卫气)之气发散于肌肤、脏腑间隙以温养之。

浊阴(指精血津液)之气趋向五脏储藏而濡养之。

清阳实四支,浊阴归六府。

清阳实四支手足厥逆——温阳法四支为诸阳之本,六府者传化物而不藏。

此言饮食所生之清阳,充实于四支,而混浊者归于六府。

七气的含义:(P38)味归形,形归气(人体的真元之气);气(药食之气)归精,精归化。

精食气(),形食味;化生精,气()生形。

味伤形,气()伤精,精化为气(人体的真元之气),气(人体的真元之气)伤于味。

张介宾:“善治精者,能使精中生气;善补气者,能使气中生精”。

“善补阳者,必于阴中求阳,则阳得阴助而生化无穷;善补阴者,必于阳中求阴,则阴得阳生而泉源不竭”。

提示:(1)论述了药食的生化过程,体现“阳化气,阴成形”的道理。

(2)体现精气转化的关系,对治疗有指导意义。

(3)药食太过可以致病。

(P39)壮火之气(正气)衰,少火之气壮。

壮火食(消蚀)气,气食(同“饲”)少火。

壮火散气,少火生气。

(P38)本义:少火药食气味之温和者,如人参、黄芪壮火药食气味之纯阳者,如附子、肉桂引申:少火—生理之火温和的阳气壮火—病理之火亢盛的阳气以阴阳理论解释人体病理:阴胜则阳病,阳胜则阴病阴阳相互制约关系。

阴邪偏胜,则伤阳气;反之,阳邪偏胜,则伤阴气。

六淫致病,阴阳病证不同:风胜则动,热胜则肿,燥胜则干,寒胜则浮,湿胜则濡写。

(P40)阴阳偏盛的病理表现(P41)1、阳胜病机:身热—阳胜则热腠理闭—阳胜则表实喘粗为之俯仰—热郁胸中,肺气不利汗不出而热—腠理闭则汗不出,汗不出则热不去齿干—热邪伤阴,齿失濡润烦闷—热郁于里,不得泄越预后:腹满——死(高注:“土气内绝。

”)热滞阳明,腑气不通=〉耗伤阴液=〉胃失濡润,不能腐谷,化源竭绝,预后凶险。

2、阴胜四肢厥冷+ 身寒战栗=〉阴寒内盛,脏腑肢体失温(汗出——阴胜则阳虚,卫外不固,腠理开泄)预后:腹满——死(表示愈后有危险)阴寒之气内盛=〉中阳虚衰,釜底无薪=〉化源竭绝=〉预后凶险3、“能(耐,耐受)冬不能夏”,“能夏不能冬”(病之形能TAI 也,疾病产生的症状和体征)机理:1)热与热,寒与寒相助,使病情加重,对相同的环境不耐受。

2)寒与热相对抗,对抗因素可使人感觉舒适或减轻病情。

调摄阴阳二气必须懂得七损八益(P47注解)房中七种损害精气、八种有益精气的做法。

即遵照房中养生术中八种有利于人体精气的做法,可以使人精气充实,耳聪目明,身体轻巧强健;用是房中养生术中七种有害于人体精气的做法,则阴阳二气不能调摄,会损耗精气,过早衰老。

因此,调摄阴阳二气必须懂得七损八益的道理,遵七损八益之理进行养生,是健康长寿之关键。

从阴引阳,从阳引阴。

人体的阴阳气血内外上下交相贯通,所以针刺阳分或阴分,能够调节相对一方的虚实盛衰。

(阴阳的互根互用)临床上应用广泛(P49)善诊者,察色按脉,先别阴阳(以阴阳二纲为总纲)”第三单元藏气法时《素问•六节藏象论》背诵内容:五藏者,藏精气而不泻也,故满而不能实。

六府者,传化物而不藏,故实而不能满也。

饮入于胃,遊溢精气,上输于脾。

脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱。

水精四布,五经并行。

名词解释:藏象:藏指藏于人体内的具有一定形态结构的脏腑组织器官;“象”是指内脏功能活动反映于外的征象及脏腑的实质形象。

“藏”是“象”的内在本质,“象”是“象”的外在反映,因而,“藏象”是对人体生命本质与现象诸种联系的高度概括。

文中的藏象概念不仅指实质脏器,更重要的是指脏器的功能,而这种功能是以五脏为中心,并作了与体表与自然界的联系。

1、“仓廪之本”“封藏之本”“罢极之本”的含义,列出每一“本”所涉及的脏器。

2、“凡十一藏取决于胆也”。

的含义。

《素问•五藏别论》1、会阐述奇恒之腑所包含的脏器及其基本功能2、掌握五脏和六腑的功能上的差别3、名词解释:满而不能实实而不能满魄门亦为五脏使《素问•经脉别论》1、学会阐述食物消化的整个流程,掌握水谷精气流经各个脏腑的次序。

重点名词:毛脉合精浊气归心权衡2、理解“气口成寸,以决死生”的含义。

3、学会阐述水液代谢的整个流程,掌握水液流经各个脏腑的次序。

并背诵原文。

第三单元提纲《素问•六节藏象论》背诵内容:(解释文理医理)五藏者,藏精气而不泻也,故满而不能实。

六府者,传化物而不藏,故实而不能满也。

饮入于胃,遊溢精气,上输于脾。

脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱。

水精四布,五经并行。

1、“仓廪之本”“封藏之本”“罢极之本”的含义,列出每一“本”所涉及的脏器。

2、“凡十一藏取决于胆也”。

的含义。

《素问•五藏别论》1、会阐述奇恒之腑所包含的脏器及其基本功能2、掌握五脏和六腑的功能上的差别3、名词解释:满而不能实实而不能满魄门亦为五脏使《素问•经脉别论》1、学会阐述食物消化的整个流程,掌握水谷精气流经各个脏腑的次序。

重点名词:毛脉合精浊气归心权衡2、理解“气口成寸,以决死生”的含义。

3、学会阐述水液代谢的整个流程,掌握水液流经各个脏腑的次序。

并背诵原文。

第四单元血气精神《灵枢•本神》一、解释“凡刺之法,先必本于神”的字面含义及医理医理概要:1、病人精神状态可影响针刺的疗效2、调节病人的神气可诱导针刺得气3、医生在针刺时须全神贯注细心观察4、医生根据病人的情志变化,了解脏腑之虚实,从而确定治则治法重点名词:神。

二、神的产生基础和分类条件:天德+地气基础:阴精+阳精背诵原文:故生之来谓之精,两精相搏谓之神,随神往来者谓之魂,并精而出入者谓之魄。

重点名词:魂,属阳,主意识、知觉、谋虑之类抽象的精神活动;魄,人随先天精气产生的精神活动,属阴,因其依附于先天精气,生来具有,故为本能的运动及痛痒感觉等。

三、人的思维过程心------意------志------思--------虑--------智。

四、五神脏理论重点名词:五神脏其中,脾肾两脏病变皆可引起其它诸脏不安。

《灵枢•营卫生会》一、营卫的生成、运行生成:营卫皆受气于谷,清者为营,浊者为卫。

运行:营卫二气昼夜运行五十度而于夜半大会于手太阴经。

二、营卫运行与睡眠的关系1、卫气至夜入阴则人寐(“气至阳而起,至阴而止”)2、少壮昼精夜瞑/老人不夜瞑的机理营卫正常运行,是保障人体生物钟正常的基本条件。

如青年,肌肉满壮,营卫气道通畅,营卫之行不失其常。

故昼精夜瞑。

老人气血衰(肌肉枯),营卫气道涩而不畅,五脏之气相搏,营气衰少卫气内伐。

提示:治疗失眠可从调和营卫、补益气血着手。

三、三焦的生成及其功能。

1、重点名词:漏泄。

注意漏泄“走”的是卫气,机理上讲,是卫气外泄。

2、掌握营卫与血的关系/汗(津液)与血的关系。

重点句子:夺血者无汗,夺汗者无血。

人生有两死,而无两生。

3、背诵并解释“上焦如雾,中焦如沤,下焦如渎”。

第六单元百病始生《灵枢•百病始生》1、解释词句两虚相得,乃客其形。

两实相逢,众人肉坚。

2、所谓“三部之气”都是哪三部?3、背诵“阳络伤则……则后血。

”并解释其字面意思和临床意义。

4、积的病因病机和症状。

《素问•生气通天论》1、重点词句魄汗煎厥薄厥高粱之变,足生大丁阴之五宫,伤在五味2、重点问题阳气的生理阳气的病理伏邪发病的规律。

《素问•举痛论》1、词句解释余知百病生于气也。

2、背诵“余知百病生于气也……思则气结。