《细菌和真菌的分布》教学反思

- 格式:docx

- 大小:20.87 KB

- 文档页数:1

第一节《细菌和真菌的分布》一、设计思路新课程强调:学生是课堂的主要参与者,教师要把课堂还给学生,要以学生为主体,要求学生主动参与,乐于探究,勤于动手,从而培养学生分析解决问题的能力和交流合作的能力。

本节课侧重引导学生自主探究,以此锻炼学生的探究能力,同时将学生按照基础不同进行分层:基础最好的学生为A类学生,基础中等的学生为B类学生,基础薄弱的学生为C类学生。

在教学过程中让不同层次的学生进行表达与展示,进而激发孩子学习的兴趣,使不同层次的学生都有不同程度的提高。

二、教材分析本节课从宏观上介绍了细菌和真菌的知识,让学生能区分细菌和真菌的菌落,知道细菌和真菌分布广。

同时,在探究实验过程中学习对细菌和真菌培养的操作,体验与同学的合作与交流,为学生学习生物技术打下了基础。

教育学生关注自己的生活环境,了解身边的生活环境,并养成良好的卫生习惯。

二、学情分析在学习本节探究实验之前,学生已有一定的探究性实验技能基础。

如学生会“提出问题,作出假设”。

本节课充分利用学生对细菌的好奇心,引导学生积极参加探究方案的制定,通过观察细菌和真菌的分布状况,总结适宜细菌和真菌生长的条件。

三、学习目标根据本教材的结构和内容分析,结合八年级年级学生的认知结构及其心理特征,我制定了以下的学习目标:1.通过观看图片,描述细菌和真菌菌落。

2.通过观看视频,小组讨论后说出细菌、真菌培养的一般方法3.通过小组动手操作,能探究出细菌和真菌分布,知道细菌和真菌的生存条件,引导学生观察生活中的生物现象,鼓励学生养成主动参与、乐于探究、交流合作的精神。

四、教学重点、难点教学重点:细菌和真菌的培养的实验操作过程,设计探究细菌和真菌分布的实验方案,通过观察细菌很真菌的分布状况总结适宜细菌和真菌的生长条件。

教学难点:利用事实说明细菌和真菌的分布状况,总结适宜细菌和真菌生长的条件。

难点的依据:细菌和真菌的分布状况比较抽象,学生没有这方面的基础知识。

五、教学方法我们都知道生物是一门实践能力较强的学科。

反思经典教学案例“细菌和真菌的分布"常州市北环中学(213017)宗祖新教学案例“细菌和真菌的分布”由谭静老师撰写,被编录在与人教版教材《生物学》相配套的教学参考书《课堂教学设计与案例》一书中。

《课堂教学设计与案例》由国家生物课程标准研制组核心成员、人教版生物学实验教科书主编、北京师范大学教授、生物特级教师朱正威任主编,朱正威教授对教学案例“细菌和真菌的分布”从理论层面进行了精彩的点评,并被多种教育教学书刊和多家网站转载,长期以来,该案例被全国一线生物教师备课时查阅和参考,可以说“细菌和真菌的分布”是经典的教学案例。

其成功之处正如朱正威教授的点评:谭静老师课前训练学生制作培养基、训练学生接种和培养细幽、真菌菌落,课上由学生介绍和展示,细菌和真菌变得可见、可区别。

如何检测不同环境中的细菌和真菌?全班同学分成12个小组,每组选定学校周边某一典型环境或选定某一物体,设计记录表格,制定探究方案。

谭静老师把科学教育和生活紧密结合,倡导自主、探究、合作的学习方式,反映学生对生活环境的关心、用科学去了解生活环境的热情。

科学需要严谨。

检测不同环境中细菌和真菌的分布属于微生物操作实验,微生物操作实验的常规是培养基无菌检测、正确辨认和记录菌落以及无菌操作。

这些基本常规在该教学案例中居然亳无提及,这显然是本教学案例中科学教育的严重缺失。

1培养基需要无菌检测1-1关于“细菌、真菌培养的一般方法”的教学教师:展示大型真菌和霉一菌。

细菌肉眼看不见,谁能替老帅想想办法,让大家见见细菌的“庐山真面目”?生:用培养基培养。

教师:很好。

许多细菌聚在一起就能看见。

请同学阅读P56“细菌、真菌培养的一般方法”。

生:讲解、演示。

将10g琼脂放在500ml甜豆浆中煮沸熔化后进行高温灭菌,将培养皿、吸管等用具同时进行高温灭菌,每个培养皿滴入等量培养基,盖好培养皿冷却待用。

培养皿的盖不能随意打开,因为空气中有细菌!1-2案例片段评析空气中有细菌是学生具备的常识,培养皿、吸管、培养基高温灭菌,在培养皿中用滴管滴入培养基。

第四章细菌和真菌教案与教学反思第一节细菌和真菌的分布〖教学目标〗⊙知识与技能:1. 说出细菌和真菌的分布特点。

2. 尝试采用细菌和真菌培养的一般方法,探究细菌和真菌的分布。

3. 知道细菌和真菌生活所需要的一般条件和不同细菌生活所需要的特殊条件。

4. 学会与他人的合作与交流的能力。

5.培养学生进行推理和比较的能力及设计多种实验方案的能力。

⊙过程与方法:1. 通过细菌和真菌培养熟悉细菌和真菌的分布;2.通过探究实验和小组之间的讨论,归纳出细菌和真菌生活所需要的一般条件;⊙情感态度与价值观:了解细菌和真菌的分布,帮助学生形成良好的卫生习惯。

〖教学重点〗1.细菌和真菌的分布特点;2. 细菌和真菌的一般培养方法;3.探究活动“检测不同环境中的细菌和真菌”中探究方案的制定,经验交流后能够正确地得出结论。

〖教学难点〗1.探究活动中各小组成员的分工合作,探究实验的观察记录;2. 细菌和真菌的一般培养方法。

〖课时安排〗2课时。

〖课前准备〗培养的不同形态的菌落、变质的牛奶、米饭、长“毛”的馒头、长有木耳的树枝、蘑菇、足癣和背癣的图片、实物投影仪、培育细菌和真菌的实验材料和用具(琼脂、培养皿、烧杯、牛肉膏、蛋白胨、酒精灯、吸管、三脚架、无菌棉棒、镊子、放大镜等)。

〖导入新课〗1.创设情境导入新课:教师出示变质的牛奶、米饭,长“毛”的馒头、长有木耳的树枝等,创设情景,激发学生的学习兴趣,提出下列问题:(1)馒头存放时间久了为什么会长“毛”?(2)腐烂的树枝怎么会长有木耳呢?(3)营养丰富的牛奶和米饭为什么变质了?学生联系实际生活中的食物变质、物品发霉等生活经验,尝试回答:(1)存放久了的馒头会长出“毛”,这是真菌中的霉菌;(2)腐烂树枝上长出的木耳实际是真菌;(3)牛奶和米饭变质了,这是我们肉眼看不见的细菌在作怪。

师生达成共识:自然界广泛分布着细菌和真菌。

由此导入新课。

四、课时分配一课时五、教学设计检测案一、课堂检测1、一个细菌或真菌繁殖的后代形成的肉眼能够看见的集合体被称为()A 真菌B 细菌C 菌落D 菌痕2、在一个培养皿中有大大小小许多个细菌及真菌的菌落,细菌菌落的特征是()A 面积比较大,呈绒毛状B 面积比较小,表面光滑粘稠C 面积比较大,呈蜘蛛网状D 面积比较小,表面絮状3、在培养基中加入牛肉汁、琼脂是为了()A 使培养基闻起来更香,容易吸引细菌B 使培养基的表面看起来很粘稠C 为细菌等生物的生活过程提供水分和无机盐D 为细菌等生物的生活提供有机物4、“打开培养皿,暴露在空气中5-10分钟,再盖上盖,封好”过程中相当于细菌培养的那一个步骤( )A 恒温培养B 接种C 消毒D 制作培养基5、细菌和真菌能在恒温箱中的培养基上迅速繁殖,形成肉眼可见的菌落,其原因是()A 恒温箱提供了适宜的温度B 培养基中含有有机物C培养基中含有水分 D 是A、B、C、三项满足了细菌、真菌生存的需要6、某人制作泡菜,操作不当致使泡菜腐烂,其解释中正确的是()A 罐口密封缺氧,抑制了乳酸菌的生长繁殖B 罐口密封不严,氧气促进了乳酸菌的快速繁殖C 罐口密封不严,氧气抑制了其他腐生菌的生长繁殖D 罐口密封不严,促进了需氧细菌的生长繁殖7、在检测某处细菌、真菌时,要准备两套培养皿,原因是()A 一套培养皿万一不能采集到细菌、真菌,可用另一套备用的再采集B 两套培养皿做实验可获得更多的细菌、真菌C 一套培养皿做实验,另一套作对照D 准备两套是为了防止意外,如不小心打碎等8、我国民间常有盐渍法来保存食品,其中生物学原理是()A 食盐可以使细菌毒素失效B 食盐中缺乏细菌需要的营养C 食盐中有杀菌物质D 食盐使细菌细胞脱水死亡二、课后检测:独立完成练习册本节作业,包括【探究与思考】。

第一节《细菌和真菌的分布》课后反思钟祥市第五中学许砾文这学期有幸在南湖中学上了一节题为《细菌与真菌的分布》的公开课。

以往在生物教学时经常是把生物课上成像语文课,主要让学生背背课本知识,因此学生也就机械式地记一些内容,学生没有探究没有思考也自然就没有问题的生成。

在跟岗阶段经过专家夏献平老师的点拨,和其他各位学员的大力帮助,我大胆地尝试从传统教学模式走出来,运用新的教学理念在这节课中大胆实践创新,强化对学生各种能力的培养,以下是我个人对这节课的几点反思。

1 、面向全体学生引导学生在已有知识的基础上去探究。

对于细菌和真菌的相关知识,学生在学习生态系统时已经接触过。

通过知识的迁移和思维的扩散,学生应该能够自己寻找出“好苹果”和“坏苹果”的区别,也能初步了解导致“好苹果”变“坏苹果”的原因。

在引入新课时,我让每个同学都观察“好苹果”和“坏苹果”,通过他们自己讨论,增强学生的合作能力,并且用已有知识来解决新问题。

在课上我始终让每个学生都有参与讨论的机会,做到面向全体学生,提高学生的生物学素养。

2、给学生展示自我的机会通过小组的讨论,每个组都要总结自己的成果。

我首先引导学生用列表对比的方法来探究细菌和真菌菌落的培养以及他们之间的区别。

其次是让学生充分展示自己的成果,尽量多的给他们机会,并且在同学展示的过程中,允许其他组的同学提出疑问,适当给予学生鼓励激发他们的自信心,使之获得“我也行”的情感体验。

3 、让生活融入生物心理学家皮亚杰也说过:“要让学生动手做科学,而不是用耳朵听科学或用眼睛看科学。

”因此 ,我在教学过程中,以学生的现实生活和既有经验及社会实践为基础展开,创设一种学生能够独立探究的情境,让学生在“动手做”和“动脑思考”等一系列的活动中体验、感悟,乃至发现和解决问题。

例如,在讲到“细菌和真菌的生存条件”时,学生提出疑问,为什么在冰箱存放食物不容易腐烂由此提出问题:温度对细菌和真菌的影响,学生根据提出的问题自己动手,设计对照实验:除了温度不同之外其他条件都相同,经过反复实验,查阅资料,验证了温度对细菌和真菌的影响。

八年级生物上册《细菌》教学反思【最新8篇】篇一:《细菌》的教学反思篇一本节课是在学生已经了解生态系统及细菌和真菌知识的基础之上,而进行的一节生物教学活动。

是我经过多次讲课后,总结经验教训所设计,为了激发学生的学习兴趣,首先教师提出播放视频,直奔主题,提出问题,让学生带着饶有兴趣的问题去思考、探讨细菌和真菌在自然界中的作用,实践着主动学习的学习方式。

然后让学生举出发生在自己身上或自己身边的细菌和真菌使人和动物患病的例子。

使学生明白细菌和真菌对人类和动植物的影响,这部分内容的教学贴近学生的生活实际。

在“细菌和真菌与动植物共生”的教学中,更注重让学生借助实物、图片、文字和视频,在教师的引导下,分组探讨根瘤等共生现象的形成机理及意义,并进一步讨论了发生在动物和人体内的共生现象及其作用。

在“评价实验方案”的技能训练中,特别注重学生对实验设计的科学性进行反思,这是提高探究能力的重要环节。

在教师的指导下,通过对三个实验方案的评价、分析,明白了各个实验方案可行或不完善的理由,更有利于培养学生设计实验方案的能力。

本节课通过学生参与不同形式的多个活动,来学习细菌和真菌在自然界中的作用,体现着新课标所倡导的学生主体参与、探究及合作式等学习方式,培养学生多方面的能力。

同时,也引导学生如何去预防某些疾病,学会选择健康的生活方式。

篇二:细菌教学反思篇二在课堂教学中,现在很多教师认为探究性学习是以学生活动为主,这样就可以把课堂交给学生,教师的责任减轻了,他们往往会忽略了过程的指导,只重视表面的热闹花哨,教学过程很少有教师准确的富于指导性的引导、点拨和评价,只有探究性活动的形式表现而没有师生间、学生间的实质性交往和真实的思维碰撞。

基于以上的认识,本节课在探究性学习各个环节中,我注重发挥引导者、合作者、促进者的作用。

例如我在这节课开始,导语是这样设计的,我们认识了细菌的菌落,那么细菌的结构是怎样构成的?引导学生产生学习兴趣,激发学生学习的欲望。

《细菌和真菌的分布》教学设计教学目标知识目标:①学会观察细菌和真菌菌落②知道培养细菌或真菌的一般方法③理解细菌和真菌的生存也需要一定的条件能力目标:①通过”观察菌落”,培养学生的观察能力②通过小组讨论,培养小组成员间相互交流、合作的精神情感态度与价值观:通过“培养细菌或真菌的一般方法”的学习,认同严谨求实的科学态度。

教学重点①菌落②培养细菌或真菌的一般方法教学难点培养细菌或真菌的一般方法教学过程【学情分析】细菌和真菌的分布_生物_初中_周燕七年级学生的认知发展水平相比小学生已经有了较大发展,已经具备一定程度的逻辑思维能力,但这种能力尚不够成熟,思维仍然不能够脱离具体事物作支撑,思维方式还趋于感性,因此教师要多用以直观感知为主的教学方法,演示法不但可以直观地展示事物和现象,还可以吸引学生注意力,帮助学生确立正确的概念,提高学生的学习兴趣,吸引学生主体参与课堂教学的积极行为。

自主学习和小组合作学习做实验,可以培养学生的主体意识和主体精神,提高学生的自我教育能力,在学生的探究活动中,培养和提高了学生的探索素养和探究精神,更养成了学生思考问题和善于利用身边资源做科研的学习习惯。

通过本节教学训练了学生的创新能力、思维能力、自主学习能力,有利于培养学生的民主与合作的精神,为以后的独立工作和科学研究打好了基础。

效果分析本节课教学资源较为丰富,学生的学习兴趣很高,学习效果较好。

通过小组合作,实验探究,充分调动了学生的积极性,培养了学生的实验操作能力和合作意识。

【教材分析】细菌和真菌的分布_生物_初中_周燕教材的编排顺序充分体现了“探究性学习”和“从感性到理性”的思路,有利于发挥学生的主体作用。

虽然细菌真菌在我们的生活中随处可见,但大多数学生还是没有认真注意过他们的存在,因此教材首先安排学生观察细菌、真菌的菌落,从感性上认识菌落的形态,也由此引发学生对培养细菌和真菌的兴趣。

在学生了解到如何培养细菌和真菌后,通过探究实验体验细菌和真菌的分布,由此也可推断出适宜细菌真菌繁殖的环境条件,为后面的教学打好基础。

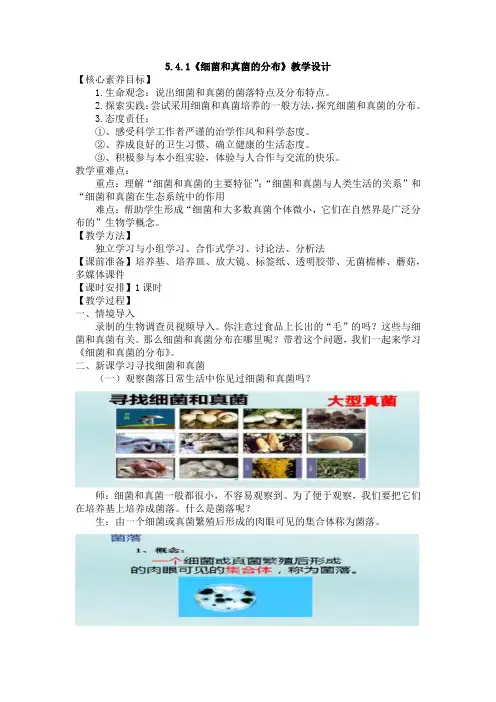

5.4.1《细菌和真菌的分布》教学设计【核心素养目标】1.生命观念:说出细菌和真菌的菌落特点及分布特点。

2.探索实践:尝试采用细菌和真菌培养的一般方法,探究细菌和真菌的分布。

3.态度责任:①、感受科学工作者严谨的治学作风和科学态度。

②、养成良好的卫生习惯、确立健康的生活态度。

③、积极参与本小组实验,体验与人合作与交流的快乐。

教学重难点:重点:理解“细菌和真菌的主要特征”;“细菌和真菌与人类生活的关系”和“细菌和真菌在生态系统中的作用难点:帮助学生形成“细菌和大多数真菌个体微小,它们在自然界是广泛分布的”生物学概念。

【教学方法】独立学习与小组学习、合作式学习、讨论法、分析法【课前准备】培养基、培养皿、放大镜、标签纸、透明胶带、无菌棉棒、蘑菇,多媒体课件【课时安排】1课时【教学过程】一、情境导入录制的生物调查员视频导入。

你注意过食品上长出的“毛”的吗?这些与细菌和真菌有关。

那么细菌和真菌分布在哪里呢?带着这个问题,我们一起来学习《细菌和真菌的分布》。

二、新课学习寻找细菌和真菌(一)观察菌落日常生活中你见过细菌和真菌吗?师:细菌和真菌一般都很小,不容易观察到。

为了便于观察,我们要把它们在培养基上培养成菌落。

什么是菌落呢?生:由一个细菌或真菌繁殖后形成的肉眼可见的集合体称为菌落。

师:让我们来认识几种菌落。

(展示细菌和真菌的菌落)你知道菌落是如何培养的吗?阅读教材P67页“科学方法”,试着总结菌落的培养过程。

活动一、精心制菌生:第一步,配制培养基。

师:(同时出示图片)那么配制培养基时用什么物质来配?为什么?生:(思考回答)琼脂。

因为琼脂加热冷却后到变为固态,这样便于我们观察、操作。

师:回答的不错。

如果没有牛肉汁,可以用水果汁代替吗?生:可以。

因为细菌、真菌是分解者。

加牛肉汁是提供营养,只要是有营养的物质都可以。

师:第二步是什么?生:高温灭菌师:我们要把培养皿和装有培养基的的锥形瓶放入高压灭菌锅中进行灭菌。

第四章细菌和真菌的分布生物学科八年级上册设计人:细菌和真菌的分布学情分析本章内容主要涉及“细菌和真菌的主要特征”、“细菌和真菌与人类生活的关系”和“细菌和真菌在生态系统中的作用”。

七年级上册教材的第一单元第二章第四节生态系统组成中讲述了生物圈中生态系统的组成:生产者、消费者、分解者,及它们在生物圈中的作用,通过学习学生已经了解了分解者主要指的是大多数的细菌和真菌,认识到细菌和真菌是生物圈中不可缺少的一部分,能够将生物圈中的动植物遗体及它们的粪便分解成二氧化碳、水和无机盐,又可供植物重新利用。

通过之前的学习,学生对细菌和真菌已经有了初步认识。

八年级学生的认知发展水平相比小学生已经有了较大发展,已经具备一定程度的逻辑思维能力,但这种能力尚不够成熟,思维仍然不能够脱离具体事物作支撑,思维方式还趋于感性,因此本节教学设计多用以直观感知为主的教学方法,让学生通过探究“检测不同环境中的细菌和真菌”,观察不同环境中的菌落,生活实际的亲身体验等活动,不但可以直观地展示事物和现象,还可以吸引学生注意力,帮助学生确立正确的概念,提高学生的学习兴趣,吸引学生主体参与课堂教学的积极性。

细菌和真菌的分布效果分析通过学生小组展示探究“不同环境的细菌和真菌”及他们培养的不同环境中的菌落的展示;通过安排自学、小组讨论,走进生活两个问题学生的表达交流以及课堂反馈练习等环节的学生表现反馈,正确率达到95%。

通过本节课的学习,学生较好地完成本节课的课标,能过说出细菌和真菌的分布特点,大部分学生能够较好地探究“不同环境中的细菌和真菌”,不仅提高探究能力,而且在与小组成员共同完成实验的过程中,及时相互交流经验,提高了学生协作意识、组织表达等能力。

通过探究结果,使学生了解细菌和真菌的分布广泛,帮助学生形成良好的卫生习惯。

细菌和真菌的分布测评练习【走进生活】1、洗净晾干的衣服不会长霉,而脏衣服、鞋容易长霉,这是为什么?你认为夏天我们应该怎样保存衣服?2、炎热的夏季,食物容易腐败,得肠胃炎的人也较多。

《细菌和真菌的分布》教学反思〔通用6篇〕《细菌和真菌的分布》教学反思〔通用6篇〕《细菌和真菌的分布》教学反思篇1本节课力求通过学生在课下自习,并完成学案,在课上通过学生的小组合作讨论老师有力的指导,引导学生进展科学探究使生物课堂能真正到达促进学生全面,和谐、主动、自由和充分开展的目的。

一、在教学中注重学生认真阅读教材解决问题由于本节课涉及到微生物技术方面的概念与操作,学生几乎没有这方面的知识储藏。

因此在课堂上我引导学生认真阅读教材,来总结出特点及操作方法。

以弥补局部学生预习时走马观花,应用时模模糊糊的现象。

如,在学生做学案前,我们给了同学2分钟的时间阅读了教材。

根据教学目的画出重难点,并把不懂得在课本做好标记。

这样进步了课堂效率,也培养了学生在学习中依托教材,寻找问题答案的好习惯。

二、创设合理的情境,激发学生学习兴趣创设生动的问题情境能将有效进步学生科学探究兴趣,为学习者与知识间架起有效的桥梁。

如,在导入新课时,我用身边的实例,在夏天经常看到馒头长了一些“毛”,这是真菌中的霉菌,另外,在我们的周围还有许多肉眼看不见的细菌,那么细菌和真菌在自然界是怎样存在的呢?既激发了学生的学习兴趣,也让学生领悟到细菌和多数真菌较“小”“分布广”的特征。

再比方,学生对培养细菌真菌的一般方法只有从书上简短的几行文字中有个大致印象,而后面探究活动中学生要详细应用这些方法步骤。

我认为学生平时没有这方面的知识积累。

因此在教学中上学生小组合作讨论时老师加以指导,老师既为后面学生的探究学习扫清障碍,又拓宽了学生的视野。

由于时间有些紧张,这节课中设计方案展示环节讨论的不够充分,只展示了两个小组。

并且组间评价展开的也不充分。

在以后的教学中应该注意时间的合理安排。

《细菌和真菌的分布》教学反思篇2《细菌和真菌的分布》这节课,我的整体思路是:首先让学生可以区分细菌和真菌菌落,我认为准备实物更能激发学生的探究热情,所以我就准备了发霉的西红柿、洋葱、馒头等发霉的食物,西红柿和洋葱的好处是虽然发霉,但很硬实,不至于让学生反感,菌丝体也很清楚。

第一节细菌和真菌的分布一、教学目标1、通过观察细菌和真菌的菌落,认识菌落的外观形态,辨别被细菌、真菌感染的食品和生物;2、通过学生介绍,分析培养基的基本成分,了解细菌、真菌培养的一般操作过程,尝试进行相关的实验操作;3、探究细菌和真菌的分布,分析实验结果,归纳适宜细菌真菌生存的环境条件;二、教学重点和难点重点:细菌和真菌的培养的实验操作过程;设计探究细菌和真菌分布的实验方案;通过观察细菌和真菌的分布状况总结适宜细菌和真菌生长的条件。

难点:利用事实说明细菌和真菌的分布状况,总结适宜细菌和真菌生长的条件。

三、教学过程基上,它们会迅速繁殖,形成肉眼可见的菌落展示:培养基培养的不同形态的菌落问题:1、大家观察培养基上有几种形态的菌落?(出示细菌菌落特征和真菌菌落特征)区分哪种是细菌菌落,哪种是霉菌菌落。

2、我们观察的菌落是怎么培养的?指导学生学习67页关于培养细菌和真菌的一般方法。

教师边讲解边演示“细菌、真菌培养的一般方法”。

并指出注意事项:①要对所用材料用高温灭菌。

②培养皿要冷却后再用,并且不要随意打开培养皿。

③接种时要用无菌棉棒,避免污染。

④要进行恒温培养。

三、探究细菌和真菌的分布1、导入:在实际生活中,其实细菌、真菌在多种环境都有存在,它们的分布非常广泛。

我们能否通过检测不同环境中的细菌真菌,来了解细菌和真菌的分布情况呢?——学生阅读教材p68探究问题的讨论。

2、组织学生分组开展探究活动方案的设计。

指导:学生根据提示了解探究活动的基本过程,对学生进行分组,以小组合作的形式共同进行探究计划的制定。

教师以平等的身份和学生一起参与活动方案设计的讨论,并注意引导与点拨,鼓励学生提出多种不同方案,以保证实验的结论接近事实。

展示:探究计划制定的提示以及注意的相关问题。

引导:学生对关键的问题展开讨论并对一些小组的活动进行指导。

展示案例,加强对学困生的帮助,进一步引导学生完成计划面的差异,来区分细菌菌落和真菌菌落自学教材67页相关内容。

《第四章第一节细菌和真菌的分布》教学反思第一篇:《第四章第一节细菌和真菌的分布》教学反思《第四章第一节细菌和真菌的分布》教学反思本节课力求通过创设情境,富有吸引力的教学过程,引导学生进行科学探究使生物课堂能真正达到促进学生全面,和谐、主动、自由和充分发展的目的。

课堂内容包含以下几个方面:菌落及细菌真菌的菌落区别、培养细菌真菌的一般方法、探究检测不同环境中的细菌和真菌等一、本节课的成功之处(1)注重在教学中依托教材解决问题由于本节课涉及到微生物技术方面的概念与操作,学生几乎没有这方面的知识储备。

因此在课堂上我多次引导学生阅读教材,来总结出特点及操作方法。

以弥补部分学生预习时走马观花,应用时模模糊糊的现象。

(2)探究实验中培养学生严谨的科学态度在探究细菌真菌分布的整个设计到实施计划都要求有“无菌”的操作。

虽然我们在课堂无法达到实验室要求的标准,但在教学中我们应该培养学生治学严谨、一丝不苟的科学态度。

(3)练习意识有所提升,讲练结合。

二、本节课的不足之处(1)、培养的一般的方法用时比较多,导致探究实验时间仓促(2)、探究实验可以在扩展一下,可以简单演示接种(无菌操作)(3)、对于细菌的广泛分布的图片展示可以简单带过,以突出重点。

三、通过与教研员交流的几点心得:(1)继续渗透“翻转课堂”模式在教学中的应用,将学生能自学的一定要放手,重点讲解学生不会的,或容易产生疑问的地方,老师角色从面面俱到的讲解到重点点播(2)丰富实验教学手段,训练学生的思维能力。

能力的形成能够避免学生死记硬背,更好的完成知识的内化。

(3)生物教学还要更多的联系生活,把教学生活化、趣味化,让学生爱上生物这一学科,积极主动的学习生物。

第二篇:细菌和真菌的分布教学设计Site :+题目4.下列有关菌落的描述正确的是()。

A.每个菌落由大量不同种细菌组成B.从菌落的形态、大小和颜色,可以大致区分细菌和真菌,以及它们的种类C.细菌的菌落常呈绒毛状、絮状或蜘蛛网状D.一个菌落是由一个细菌细胞形成的5.通常用来作为菌种鉴定的重要依据是()。

检测不同环境中的细菌和真菌临沂外国语学校学情分析本节课是学生学习细菌和真菌的第一节内容。

学生在日常生活中对细菌和真菌虽有一定的了解,比如在生态系统中学习,学生已经对细菌真菌作为分解者有所了解。

但对它们是什么样?在哪儿?及他们了解的知识不一定正确等问题。

比如他们可能不知道菌落的概念,会以为自己用肉眼看到的就是细菌或真菌。

学生的这些认识并不能很好的解决实际生活中遇到的问题,面对这一情况,学生产生了困惑,它们很渴望知道相关的知识。

因此本节教学中可以从感性认识入手,观察认识菌落,并引导学生探究细菌和真菌的分布,让学生在探究中获取知识和技能,主动地解决问题。

初中的大部分学生素质较高,反应比较敏捷,喜欢动手,动手实验能力也比较强。

学生对于探究实验已经有过几次学习的体验,对于探究的一般过程比较熟悉,但是设计对照实验仍是一个难点。

因此教材中把指导重点放在探究思路的引导、实验过程的提示及对实验过程和结果的分析讨论上。

在实施过程中设计实施方案,学生对注意的问题进行讨论,做好分工,保证在规定时间内完成活动。

实验结果用学生作品的形式呈现出来,可以起到参考和借鉴作用。

学生对问题的分析和动手能力也比较欠缺,然而他们又具备了较好的学习能力和强烈的求知欲,在教师的精心设计和引导就能高效地,创新性地完成学习任务,丰富生活经验。

在探究活动后,通过让各小组交流细菌和真菌分布特点的研究成果,使学生通过探究活动认识细菌和真菌的分布特点。

呈现了“深海热泉中的部分生物”图片,使学生了解在深海热权重有硫细菌存在,目的是让学生了解到细菌分布的广泛性。

结合探究活动也总结出细菌和真菌的生存需要的条件,使学生对细菌、真菌的特点有所认识。

效果分析在本节课的教学过程中,注重运用引导的教法和学生自主观察、讨论、交流、总结、探究的学法,将新课标的理念充分应用到教学中去。

将重心和时间是在学生的探究实验设计操作上。

教学设计上创新,对本节教学内容进行深入的挖掘、细致的研究,让课堂呈现出良好的效果。

《细菌和真菌的分布》教学反思一、教学目标:(一)知识目标:1.联系日常现象,说出细菌和真菌分布的广泛性。

2.观察不同形态的菌落图片及菌落实物,说出细菌和真菌分布的特点。

3.尝试采用细菌和真菌培养的一般方法,探究细菌和真菌的分布特点。

(二)能力目标1.通过观察细菌和真菌分布的特点,培养学生的观察能力,发现并分析问题的能力。

2.通过探究细菌和真菌的分布特点,培养学生动手操作能力、探究能力、合作能力等。

(三)情感目标:1.树立细菌和真菌无处不在的思想意识,从而养成讲究卫生的好习惯。

2.通过做“细菌和真菌分布”的探究实验,培养学生的集体主义观念,体验合作与交流的重要性。

二、教学重点:1.细菌和真菌的形态。

2.细菌和真菌的分布特点。

3.设计并实施实验的过程三、教学难点:1.如何确认培养基中的菌落类型及描述它们的特点。

2.探究实验的组织教学。

四.教学方法:观察、探究和启发相结合。

五、学法指导:引入新课→提出问题→讨论、分析、综合→师生总结六、课型:新授课七、课时安排:1课时教学过程:导入新课:播放儿歌《采蘑菇的小姑娘》片段;歌中提到一种我们最喜欢吃的生物是什么?蘑菇是植物吗?蘑菇是动物吗?那么,它究竟是什么生物呢?再请同学们观看图片。

你们知道这些都是由什么原因引起的吗?要想解开这个谜,现在我们就来学习细菌和真菌的分布。

讲授新课:同学们你们对细菌和真菌的了解有多少呢?是的,细菌和真菌的分布确实很广泛,可以说是无处不在。

但是,我们在一般情况下用肉眼是看不见的,只有当它们大量繁殖形成集合体后,肉眼才能看到。

那么,这个集合体叫什么呢?如何培养细菌或真菌呢?互动1学习细菌和真菌培养的一般方法:引导学生说出菌落的概念及培养细菌或真菌的一般方法。

菌落:指一个细菌或真菌繁殖后形成的肉眼可见的集合体。

培养的一般方法:下面,请同学们自学课本56页第二段,思考并回答下面的问题。

1.怎样配制培养基?2.什么是接种?回答非常好,你们想一想,在接种之前,我们把配置好的培养基应该如何处理,才能保证实验的成功?接种后,应把培养基放在什么地方培养?看来对于培养微生物并不那么简单,但大致过程是相同的。

《细菌和真菌的分布》教学反思

本节课力求通过学生在课下自习,并完成学案,在课上通过学生的小组合作讨论教师有力的指导,引导学生进行科学探究使生物课堂能真正达到促进学生全面,和谐、主动、自由和充分发展的目的。

一、在教学中注重学生认真阅读教材解决问题

由于本节课涉及到微生物技术方面的概念与操作,学生几乎没有这方面的知识储备。

因此在课堂上我引导学生认真阅读教材,来总结出特点及操作方法。

以弥补部分学生预习时走马观花,应用时模模糊糊的现象。

如,在学生做学案前,我们给了同学2分钟的时间阅读了教材。

根据教学目标画出重难点,并把不懂得在课本做好标记。

这样提高了课堂效率,也培养了学生在学习中依托教材,寻找问题答案的好习惯。

二、创设合理的情境,激发学生学习兴趣

创设生动的问题情境能将有效提高学生科学探究兴趣,为学习者与知识间架起有效的桥梁。

如,在导入新课时,我用身边的实例,在夏天经常看到馒头长了一些“毛”,这是真菌中的霉菌,另外,在我们的周围还有许多肉眼看不见的细菌,那么细菌和真菌在自然界是怎样存在的呢?既激发了学生的学习兴趣,也让学生领悟到细菌和多数真菌较“小”“分布广”的特征。

再比如,学生对培养细菌真菌的一般方法只有从书上简短的几行文字中有个大致印象,而后面探究活动中学生要具体应用这些方法步骤。

我认为学生平时没有这方面的知识积累。

因此在教学中上学生小组合作讨论时教师加以指导,教师既为后面学生的探究学习扫清障碍,又拓宽了学生的视野。

由于时间有些紧张,这节课中设计方案展示环节讨论的不

够充分,只展示了两个小组。

并且组间评价展开的也不充分。

在以后的教学中应该注意时间的合理安排。

1/ 1。