电子课本八年级数学上册北京版

- 格式:pdf

- 大小:74.98 MB

- 文档页数:74

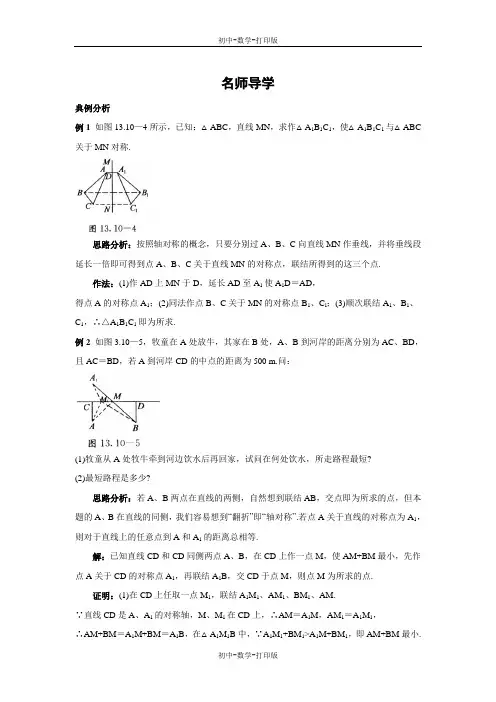

名师导学典例分析例1如图13.10—4所示,已知:△ABC,直线MN,求作△A1B1C1,使△A1B1C1与△ABC 关于MN对称.思路分析:按照轴对称的概念,只要分别过A、B、C向直线MN作垂线,并将垂线段延长一倍即可得到点A、B、C关于直线MN的对称点,联结所得到的这三个点.作法:(1)作AD上MN于D,延长AD至A1使A1D=AD,得点A的对称点A1;(2)同法作点B、C关于MN的对称点B1、C l;(3)顺次联结A1、B1、C1,∴△A1B1C1即为所求.例2如图3.10—5,牧童在A处放牛,其家在B处,A、B到河岸的距离分别为AC、BD,且AC=BD,若A到河岸CD的中点的距离为500 m.问:(1)牧童从A处牧牛牵到河边饮水后再回家,试问在何处饮水,所走路程最短?(2)最短路程是多少?思路分析:若A、B两点在直线的两侧,自然想到联结AB,交点即为所求的点,但本题的A、B在直线的同侧,我们容易想到“翻折”即“轴对称”.若点A关于直线的对称点为A1,则对于直线上的任意点到A和A1的距离总相等.解:已知直线CD和CD同侧两点A、B,在CD上作一点M,使AM+BM最小,先作点A关于CD的对称点A1,再联结A1B,交CD于点M,则点M为所求的点.证明:(1)在CD上任取一点M1,联结A1M1、AM1、BM1、AM.∵直线CD是A、A1的对称轴,M、M1在CD上,∴AM=A1M,AM1=A1M1,∴AM+BM=A1M+BM=A1B,在△A1M1B中,∵A1M1+BM1>A1M+BM1,即AM+BM最小.(2)由(1)可得AM=A1M,A1C=AC=BD,∴△ACM≌△BDM,∴A1M=BM,CM=DM,即M为CD中点,且A1B=2AM,∵AM=500 m,∴最短路程A1B=AM+BM=2AM=1 000(m). 规律总结善于总结★触类旁通1 方法点拨:因为对称点的连线被对称轴垂直平分,所以首先做出关键的点(关于直线的对称点).2 方法点拨:所求问题可转化为在CD上取一点M使其AM+BM为最小;在上述基础上,利用三角形性质来解.要善于将实际问题转化为数学问题.。

2024数学书八年级上册北师大版一、三角形。

1. 三角形的基本概念。

- 三角形的定义:由不在同一条直线上的三条线段首尾顺次相接所组成的图形叫做三角形。

- 三角形的表示方法:用符号“△”表示,如△ABC。

- 三角形的三边关系:三角形任意两边之和大于第三边,任意两边之差小于第三边。

例如,在△ABC中,AB + BC>AC,AB - BC<AC。

2. 三角形的内角和与外角。

- 三角形内角和定理:三角形的内角和等于180°。

可以通过作平行线等方法进行证明。

- 三角形的外角:三角形的一边与另一边的延长线组成的角叫做三角形的外角。

三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角之和,例如在△ABC中,∠ACD = ∠A+∠B。

3. 三角形的分类。

- 按角分类:- 锐角三角形:三个角都是锐角的三角形。

- 直角三角形:有一个角是直角的三角形,直角三角形中斜边最长,两条直角边的平方和等于斜边的平方(勾股定理,后面会详细学习)。

- 钝角三角形:有一个角是钝角的三角形。

- 按边分类:- 不等边三角形:三边都不相等的三角形。

- 等腰三角形:有两边相等的三角形,相等的两边叫做腰,另一边叫做底边,两腰的夹角叫做顶角,腰和底边的夹角叫做底角。

等腰三角形的两底角相等。

- 等边三角形:三边都相等的三角形,等边三角形是特殊的等腰三角形,它的三个角都等于60°。

二、实数。

1. 无理数的概念。

- 无理数是无限不循环小数,如√(2)、π等。

与有理数(整数和分数统称有理数)共同构成实数。

2. 平方根与算术平方根。

- 平方根:如果一个数的平方等于a,那么这个数叫做a的平方根,记作x = ±√(a)(a≥slant0)。

例如,4的平方根是±2,因为(±2)^2 = 4。

- 算术平方根:正数a的正的平方根叫做a的算术平方根,记作√(a)(a > 0),0的算术平方根是0。

3. 立方根。

授课日期10月16日课型新授课授课教师杨宏梅教学课题总课时: 3 第 2 课时教学目标教学重点了解实数的相反数和绝对值的意义,并会求一个实数的相反数的绝对值;教学难点对无理数的意义的理解及无理数的绝对值的求法.教学方法类比探究教学准备多媒体教学过程教师活动设计学生活动设计设计意图时间安排复习:1.什么叫无理数?2.什么叫实数?3.实数的分类?新授:实数绝对值的意义和有理数的绝对值的意义相同引导学生类比地归纳出下列结论:数a的相反数是-a一个正实数的绝对值是它本身,一个负实数的绝对值是它的相反数;0的绝对值是0.例1求下列各数的相反数和绝对值:2.5,-7,5π-,0,32,π-3注:求绝对值时,首先判断是正还是负。

例2一个数的绝对值是3,求这个数回答理解记忆(1)表示(2)求值回忆绝对值得定义,联想数轴不要缺解复习旧知随着数从有理数扩充到实数,原来在有理数范围里讨论的相反数、绝对值等,自然地拓展到实数范围内培养学生数形结合思想5分钟10分钟15分钟例3 比较下列各组数的大小: (1)5与7; (2)-51与31;实数间也可比较大小.被开方数越大,其算术平方根也越大,而它的负平方根反而较小.即如果 a >b >0,那么a >b ,-a <-b .小结:对照有理数中有关相反数、绝对值的定义以及运算律和运算性质,来理解在实数中的定义和运用. 解答教学中应该给学生充分发表自己想法的时间,自己体会有理数关于相反数和绝对值的意义同样适用于实数。

12分钟3分钟板 书 设 计课题:12.4无理数与实数(2)绝对值例1 例2 例3 相反数课 后 反 思 将数扩充到实数范围。

学生从多角度思考问题,为他们以后更好地学习新知识作准备.同时也能加深对无理数和实数的理解.但学生对于比较2个无理数的大小或1个有理数和1个无理数的大小还存在问题,以后还需加强解题技巧的练习。

12.5 全等三角形的判定(5)一、教学目标1、知识目标(1)掌握用SSS 、SAS 、ASA 和AAS 证明两个三角形全等.(2)能灵活运用全等三角形的证明方法解决线段或角相等的问题.(3)掌握边角边判定方法说明两个三角形全等的规范书写格式,体会说理表达的严密性. 2、能力目标通过判定公理和定理的运用,提高学生的逻辑思维能力,通过观察几何图形,培养学生的识图能力.3、情感目标通过自主学习的发展体验获取数学知识的感受,培养学生勇于创新,多方位审视问题的创造技巧. 二、教学重点会运用公理和定理证明两个三角形全等. 三、教学难点在较复杂的图形中,找出证明两个三角形全等的条件. 四教学流程 学生活动一、复习回顾:有两角和它们夹边对应相等的两个三角形全等.(可以简写成“角边角”或“ASA ”)用符号语言表达为: 在△ABC 和△DEF 中,A D AB DE B E ∠=∠⎧⎪=⎨⎪∠=∠⎩, ∴△ABC ≌△DEF (ASA ).两边和它们的夹角对应相等的两个三角形全等.(可以简写成“边角边”或“SAS ”)用符号语言表达为: 在△ABC 与△DEF 中,AC DF C F BC EF =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩, ∴△ABC ≌△DEF (SAS ).三边对应相等的两个三角形全等.(可以简写为“边边边”或“SSS ”) 用符号语言表达为:在△ABC 和△DEF 中,AB DE BC EF CA FD =⎧⎪=⎨⎪=⎩, ∴△ABC ≌△DEF (SSS ).有两角和其中一个角的对边对应相等的两个三角形全等(可以简写成“角角边”或“AAS ”).在△ABC 和△DEF 中,A DB E AC DF ∠=∠⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩, ∴△ABC ≌△DEF (AAS ).典例分析: 1.已知:如图,(1)当AB =DC 时,再添一个条件证明△ABC ≌△DC B ,这个条件可以是__________.(2)当∠A =∠D 时,再添一个条件证明△ABC ≌△DCB ,这个条件可以是________.通过完成例题,回顾全等三角形的判定方法.分析:在△ABC 和△DCB 中,已经具备了什么条件? (1)若要以“SAS ”为依据,还缺条件__________; (2)若要以“ASA ”为依据,还缺条件__________; (3)若要以“AAS ”为依据,还缺条件__________; (4)若要以“SSS ”为依据,还缺条件__________.2.例如图,已知∠1=∠2,AC =AD ,增加下列条件:①AB =AE ,②BC =ED ,③∠C =∠D ,④∠B =∠E ,其中能使△ABC ≌△AED 的条件有( )个A .4B .3C .2D .1在△ABC 和△AED中,12AC ADB E =⎧⎪∠=∠⎨⎪∠=∠⎩,∴△ABC ≌△AED (AAS)3.例5 已知:如图,四边形ABCD 中,AB ∥CD ,AD ∥BC .求证:(1)AB =CD ;(2)∠B =∠D .证明:(1)连接AC . ∵AB ∥CD ,课堂小结:1.在证明全等三角形或利用它证明线段或角的相等时,首先要寻找我们已经知道了什么(从已知条件,公共边,公共角,对顶角等隐含条件中找对应相等的边或角).其次要搞清我们还需要什么,而这一步我们就要依照4个判定方法去思考了.2.注意正确地书写证明格式(顺序和对应关系).课堂练习:1.如图,A,E,B,D在同一直线上,在△ABC和△DEF中,AB=DE,AC=DF,AC∥DF,(1)求证:△ABC≌△DEF;(2)你还可以得到的结是________.2.已知:如图,△ABC中,D为BC的中点,BE⊥AD 的延长线于E,CF⊥AD于F.求证:BE=CF.3.已知:如图,△ABC中,AB=AC,AD平分∠BAC 交BC于D.求证:AD⊥BC.。