类风湿关节炎综述和发病机理

- 格式:ppt

- 大小:571.50 KB

- 文档页数:39

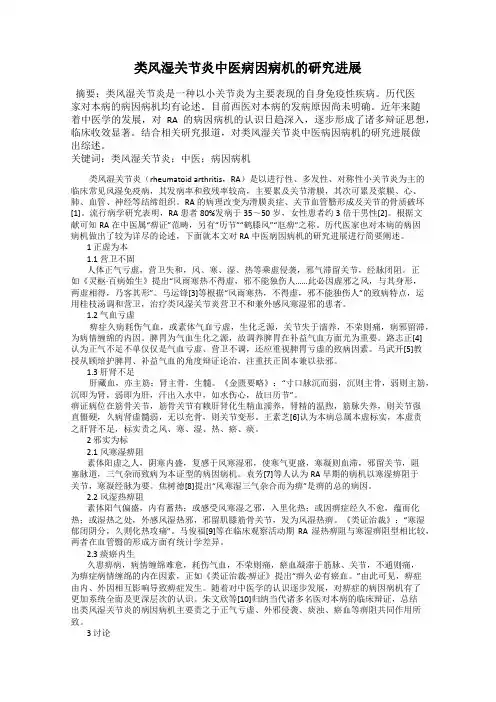

类风湿关节炎中医病因病机的研究进展摘要:类风湿关节炎是一种以小关节炎为主要表现的自身免疫性疾病。

历代医家对本病的病因病机均有论述。

目前西医对本病的发病原因尚未明确。

近年来随着中医学的发展,对RA的病因病机的认识日趋深入,逐步形成了诸多辩证思想,临床收效显著。

结合相关研究报道,对类风湿关节炎中医病因病机的研究进展做出综述。

关键词:类风湿关节炎;中医;病因病机类风湿关节炎(rheumatoid arthritis,RA)是以进行性、多发性、对称性小关节炎为主的临床常见风湿免疫病,其发病率和致残率较高,主要累及关节滑膜,其次可累及浆膜、心、肺、血管、神经等结缔组织。

RA的病理改变为滑膜炎症、关节血管翳形成及关节的骨质破坏[1]。

流行病学研究表明,RA患者80%发病于35~50岁,女性患者约3倍于男性[2]。

根据文献可知RA在中医属“痹证”范畴,另有“历节”“鹤膝风”“尫痹”之称。

历代医家也对本病的病因病机做出了较为详尽的论述,下面就本文对RA中医病因病机的研究进展进行简要阐述。

1 正虚为本1.1 营卫不固人体正气亏虚,营卫失和,风、寒、湿、热等乘虚侵袭,邪气滞留关节,经脉闭阻。

正如《灵枢·百病始生》提出“风雨寒热不得虚,邪不能独伤人……此必因虚邪之风,与其身形,两虚相得,乃客其形”。

马运锋[3]等根据“风雨寒热,不得虚,邪不能独伤人”的致病特点,运用桂枝汤调和营卫,治疗类风湿关节炎营卫不和兼外感风寒湿邪的患者。

1.2 气血亏虚痹症久病耗伤气血,或素体气血亏虚,生化乏源,关节失于濡养,不荣则痛,病邪留滞,为病情缠绵的内因。

脾胃为气血生化之源,故调养脾胃在补益气血方面尤为重要。

路志正[4]认为正气不足不单仅仅是气血亏虚、营卫不调,还应重视脾胃亏虚的致病因素。

马武开[5]教授从顾培护脾胃、补益气血的角度辩证论治,注重扶正固本兼以祛邪。

1.3 肝肾不足肝藏血,亦主筋;肾主骨,生髓。

《金匮要略》:“寸口脉沉而弱,沉则主骨,弱则主筋,沉即为肾,弱即为肝,汗出入水中,如水伤心,故曰历节”。

类风湿性关节炎如何护理类风湿关节炎(RA)目前病因未明,病程呈慢性、渐行性、多关节滑膜炎性自身免疫性系统性疾病。

其特征是手、足小关节的、对称性、侵袭性关节炎症,经常伴有关节外器官受累及血清类风湿因子阳性,晚期可以导致关节畸形及功能丧失。

类风湿关节炎在任何年龄段都有可能发病,大多数以20-45岁多见,女性总数是男性的2-3倍,但现阶段男性发病率也有上升趋势。

一、风湿性关节炎发病机理(一)内在因素体虚者感到发病部位不适,邪风入侵是类风湿性关节炎的发生的最基本内在原因。

如同在《内经》中描述的那样:人体正气虚弱存内,则外邪不可为,但在我国的古书中却记录到:"邪之所凑,其气必虚",所以由于患者大多身体虚弱,经脉气血运动不足,腠理空疏,抵御能力薄弱,所以人体不但易受风寒潮邪的影响,反而出现了人体正气虚弱不足的情况,这样便造成了外邪逐渐深入,从而停滞在肌体内部,于是痹疾也就出现了。

至于所说的"风、寒、湿三气杂至,合而为痹",实际上都是由于身体体虚、腠理空疏,受风寒湿气而成痹则为病,寒多则痛,风多则行,湿多则著,在骨则重而不举,在脉则血凝不流,在筋则屈而不伸,在肉则不仁,在皮则寒。

这些都是导致类风湿性关节炎的因素,最经常的表现为关节性疼痛、屈伸不便等症状,而且是基本一致的。

(二)外在因素湿寒邪是风湿性关节炎产生和发作的基本外因。

与此同时,在寒冷的地区呆的时间太长,是否实施了科学合理的防寒措施,依据工作岗位的不同,有的可能露天宿营,在环境湿度高的地方呆的时间太长,睡觉的时候就会受到冷风的侵袭。

这都是类风湿关节炎的外因,中医学有“风痹之因”“饥劳”为“寒之因”史料记载。

(三)发病机理阻塞是类风湿性关节炎发病的重要原因。

因而,不论是身体素质低的内在因素还是湿寒侵蚀的外部原因,都会由于这些里外原因的共同作用,引起类风湿性关节炎。

在医学上,类风湿病性关节炎患者的主要疼痛表现就是体内疼痛的变化无常。

第二节类风湿关节炎【概述】一、定义类风湿关节炎(RA)是一种常见的以对称性多关节炎为主要临床表现的异质性、系统性、自身免疫性疾病。

主要侵犯手足小关节,除关节外,肺、心、神经系统等其他器官或组织亦可受累。

二、临床特征其特征性的症状为对称性、多个周围性关节的慢性增生性滑膜炎,临床表现为受累关节疼痛、肿胀、功能下降,病变呈持续、反复发作的过程。

主要病理变化为关节滑膜细胞浸润,滑膜翳形成,软骨及骨组织的侵蚀。

滑膜反复炎症,最终导致关节结构的破坏、畸形和功能丧失。

本病是造成人类丧失劳动力和致残的主要原因之一。

三、流行病学1.地域性:本病呈全球性分布,类风湿关节炎几乎见于所有的种族和民族。

2.发病率:国内的流行病学资料尚不完善,初步调查结果显示,患病率为0.32%-0.36%,低于欧美白人的1%。

3.年龄:RA可以发生在任何年龄,但更多见于30岁以后。

4.性别:女性易患本病,与男性比例为3:1。

【病因和发病机制】一、病因类风关的病因尚未完全阐明。

目前认为本病为多种因素诱发机体的自身免疫反应而致病。

一般认为其发病与遗传、自身免疫及环境因素有关。

一、遗传因素------“共同位点学说”通过家系调查发现,类风关的发病有家族聚集趋向。

同卵双生子皆患病率为12%~30%,高于异卵双生子(4%),说明有一定的遗传倾向。

某些亚型的β链第通过分子生物检测法发现其遗传基因之表现于HLA-DR4三高变区的氨基酸排列有相同的片段,称之为共同表位,它出现在RA患者的频率明显高于正常人群,因此被认为是RA易感基因。

共同表位的量又与病情严重性呈正比。

除HLA-DR外,DQ以及HLA以外的基因如T细胞受体基因、TNF基因、性别基因、球蛋白基因亦被证明与RA的发病、发展有很大关系,总的来说RA 是一个多基因的疾病。

二、感染因子倾向尚无被证实有导致本病的直接感染因子,但一些病毒、支原体、细菌都可能通过某些途径影响RA的发病和病情进展。

例如:细菌感染可引起无菌性关节炎,可能是由于通过分子模拟机制与关节软骨的多糖、胶原及内源性热休克蛋白起交叉反应引起关节炎症;类风湿关节炎病人对EB病毒核抗原、早期抗原、壳膜抗原的抗体比正常人明显增高,可能与携带与类风湿关节炎相关HLAⅡ类等位基因的病人,在对EB 病毒的免疫反应的同时,由于交叉反应,造成了对机体自身的免疫损伤有关。

可和含有IgG的免疫复合物结合、其激活补体能力较单纯含IgG的免疫复合物更大。

病理改变类风湿性关节为病变的组织变化虽可因部位而略有变异,但基本变化相同。

其特点有:①弥漫或局限性组织中的淋巴或浆细胞浸润,甚至淋巴滤泡形成。

②血管炎,伴随内膜增生管腔狭小、阻塞,或管壁的纤维蛋白样坏死。

③类风湿性肉芽肿形成。

1.关节腔早期变化滑膜炎,滑膜充血、水肿及大量单核细胞、浆细胞、淋巴细胞浸润,有时有淋巴滤泡形成,常有小区浅表性滑膜细胞坏死而形成的糜烂,并覆有纤维素样沉积物。

后者由含有少量γ球蛋白的补体复合物组成,关节腔内有包含中性粒细胞的渗出物积聚。

没膜炎的进一步变化是血管翳形成,其中除增生的纤维母细胞和毛细血管使没膜绒毛变粗大外,并有淋巴滤泡形成,浆细胞和粒细胞浸润及不同程度的血管炎,滑膜细胞也随之增生。

在这种增生滑膜细胞,或淋巴、浆细胞中含有可用荧光素结合的抗原来检测出类风湿因子、γ球蛋白或抗原抗体原合物。

血管翳可以自关节软骨边缘处的滑膜逐渐向软骨面伸延,被覆于关节软骨面上,一方面阻断软骨和滑液的接触,影响其营养。

另外也由于血管翳中释放某些水解酶对关节软骨,软骨下骨,韧带和肌腱中的胶原基质的侵蚀作用,使关节腔破坏,上下面融合,发生纤维化性强硬、错位,甚至骨化,功能完全丧失,相近的骨组织也产生废用性的稀疏。

2.关节外病变有类风湿性以下小结,见于约10%~20%病例。

在受压或摩擦部位的皮下或骨膜上出现类风湿性肉芽肿结节,中央是一团由坏死组织、纤维素和含有IgG的免疫复合物沉积形成的无结构物质,边缘为栅状排列的成纤维细胞。

再外则为浸润着单核细胞的纤维肉芽组织。

少数病员肉芽肿结节出现的内脏器官中。

3.类风湿性关节炎时脉管常受侵犯,动脉各层有较广泛炎性细胞浸润。

急性期用免疫荧光法可见免疫球蛋白及补体沉积于病变的血管壁。

其表现形式有三种:①严重而广泛的大血管坏死性动脉炎,类似于结节性多动脉炎;②亚急性小动脉炎,常见于心肌、骨骼肌和神经鞘内小动脉,并引起相应症状。

类风湿关节炎的病因和治疗方法综述一、引言类风湿关节炎是一种常见而严重的自身免疫性疾病,主要影响关节,导致慢性关节组织的破坏和功能障碍。

本文旨在提供系统而全面的类风湿关节炎的病因和治疗方法综述。

二、病因1. 遗传因素类风湿关节炎与人类白细胞抗原(HLA)基因有密切相关性。

某些HLA型别如DRB1*04:01等与类风湿关节炎发生率明显相关,表明遗传因素在该疾病发展中起到重要作用。

2. 免疫系统异常免疫系统功能异常是导致类风湿关节炎发生的重要原因之一。

机体内产生大量免疫球蛋白抗体,形成复合物沉积于滑膜组织,触发过敏反应并引发慢性关节组织损伤。

3. 环境因素环境暴露或感染可诱发类风湿关节炎。

诸如细菌、病毒感染、吸烟、药物滥用等因素,均可能激活免疫系统,引发或加重类风湿关节炎的发作。

4. 其他因素年龄和性别等也与类风湿关节炎的发生有相关性。

女性更容易罹患该病,尤其是更年期前后女性患病率显著增加。

三、治疗方法1. 药物治疗(1)非甾体抗炎药(NSAIDs):NSAIDs是缓解类风湿关节炎关节疼痛和减轻关节肿胀的首选药物。

常见药物包括布洛芬、阿司匹林等。

(2)抗风湿药物:抗风湿药物主要包括柳氮磺酸盐和硫唑嘌呤等。

这些药物可以改善类风湿关节炎的临床表现,并减少关节损伤的进展。

(3)免疫调节剂:免疫调节剂如甲氨蝶呤和硫唑嘌呤能够调节免疫系统,减轻关节炎症反应。

2. 物理治疗物理治疗是改善关节功能和缓解类风湿关节炎症状的重要手段。

常用的物理治疗包括温热疗法、电刺激、运动康复等,这些方法可以促进血液循环、松弛肌肉,并减少关节僵硬和活动障碍。

3. 手术治疗在严重损害关节功能的情况下,手术治疗成为一种有效的选项。

主要手术方法包括关节置换手术和滑膜切除术等。

通过这些手术可以部分或完全恢复受损关节的功能。

4. 综合辅助治疗综合辅助治疗如中医针灸、理疗和饮食调整等,可以辅助药物和物理治疗,帮助患者控制类风湿关节炎发作,并改善生活质量。

类风湿性关节炎简介简介类风湿性关节炎 (RA)是一种病因不明的慢性进展性自身免疫性疾病。

其特征是主要影响外周关节的持久发炎。

类风湿性关节炎一般从隐伏的对称关节炎开始,而且有着不可预测和多变的病程,不过如果及早发现并及时适当治疗能够最大程度地减轻疼痛和失能。

流行病学和经济学•人群的发病率为 0.5 至 1.5%。

•类风湿性关节炎对女性的影响大于男性 (3:1)。

•发病年龄在 30-55 岁间。

•类风湿性关节炎可导致进展性能力丧失,近一半的患者在 10年内出现明显的功能受损。

•类风湿性关节炎可将男女的预期寿命均缩短数年。

病理生理学病理生理学•发病机理涉及多个因素,包括遗传和环境影响。

•免疫细胞和可溶性炎症介体在发病机理中起到关键作用,虽然各因素的相对作用大小尚未确定。

•关节滑液层中细胞的增殖以及各种细胞群落的浸润,在细胞活素、化学增活素、生长因子和激素的协调下,产生局部入侵的关节翳,能够侵入和最终摧毁软骨、骨骼和周围的软组织。

临床特征•类风湿性关节炎表现为影响手脚小关节的对称性多发关节炎。

•发病大多常为暗疾,但可发作或表现为急性。

•发炎的关节会肿胀、疼痛和僵硬。

滑液可积累,从而导致渗液。

关节疼痛一般比骨关节炎更加显著和持久,可在休息、夜间和活动时发生。

清晨僵直时间延长也是发炎性疾病的主要诊断特征。

•除了引发外周症状外,类风湿性关节炎也可侵入颈椎,引发颈部疼痛和枕骨头痛。

•疼痛也可因颞下颌关节疾病而发生。

•不进行控制的疾病最终会导致炎症扩散到关节滑膜外的其它临近结构,包括肌腱的腱© 2009 International Association for the Study of Pain ®滑膜、韧带、其它软组织结构和骨骼。

在更加严重的情况下可出现皮下节结并伴有恶化的预后。

• 关节外特征很常见并可涉及多个器官,包括皮肤、眼睛、肺和血管。

诊断标准类风湿性关节炎的诊断通常以美国风湿病学会确立的标准为根据。

类风湿关节炎病因病机及辨证论治作者:赵璐何东仪来源:《风湿病与关节炎》2016年第07期【摘要】类风湿关节炎病变会累及全身多个关节,并且有较高的发病率和致残率。

现将近年来文献中关于中医对类风湿关节炎病因病机,以及辨证论治的认识进行归纳、整理。

【关键词】关节炎,类风湿;中医药治疗;病因病机;综述类风湿关节炎(rheumatoid arthritis,RA)属于慢性自身免疫性疾病,病情迁延不愈,大部分患者会反复出现对称性手足小关节的疼痛、肿胀和功能障碍,并且伴有晨僵。

病变以关节滑膜炎性细胞浸润、肿胀、软骨破坏及晚期的关节间隙变窄为主,是全身多个关节的炎症反应,后期病情严重的患者会出现关节畸形,甚至丧失最基本的生活能力,并可危及全身关节外系统,好发于女性患者。

RA在中医文献被称为历节、鹤膝风、顽痹、尪痹等,属于“痹证”范畴,早在20世纪80年代,焦德树提出把会导致骨质受损、关节变形的痹病称为尪痹,并且得到广泛认同[1]。

据记载,中医药在分析病因病机及治疗RA上的优势很多,可以将RA患者辨证分型后再辨证论治,缓解病情控制其进一步恶化,提高生活质量。

1 RA病因病机的认识尪痹的病因有内因和外因,《灵枢·五变》曰:“粗理而肉不坚者,善病痹。

”说明发生尪痹的主要条件是正气虚,内因大致包含先天不足,自身正气虚衰,腠理不密等而导致卫外不固邪易入侵。

外因为外邪入侵,包括风、寒、湿等邪。

娄多峰[2]认为,正虚、邪侵和痰瘀是RA 的病因病机,正虚是RA发病的必要条件和内在因素,其病机有卫气不足、气血津液生化不足、脏腑机能虚衰、阴阳不平衡等。

沈丕安[3]认为,本病病因为外邪和肾虚,用药注重补肾,人体肾精亏虚,感受七邪(风、寒、湿、热、痰、瘀、毒邪)后,邪毒留恋,痹阻于内,损伤全身上下经络关节。

除内外因说法外,对于病因还有一些其他的说法,如张鸣鹤[4]认为,本病多有疼痛,引起疼痛的病因有“不通则痛”和“不荣则痛”,“不通”是指邪气痹阻经络,“不荣”则是气血不足。