2010年高考安徽卷《考试说明》解析 语文

- 格式:ppt

- 大小:935.00 KB

- 文档页数:84

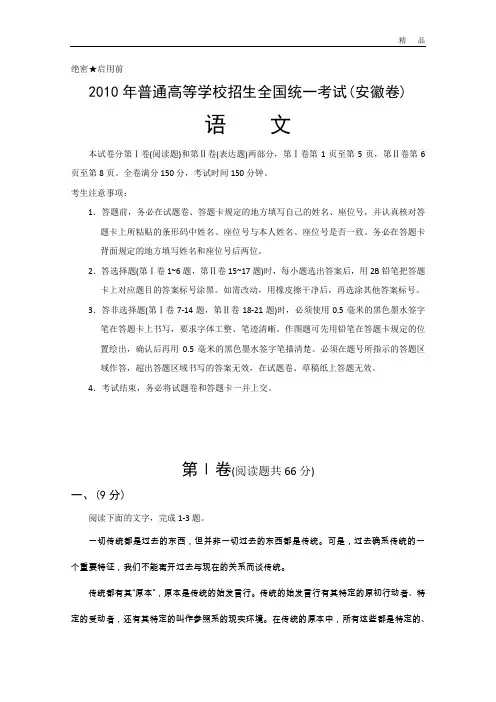

绝密★启用前2010年普通高等学校招生全国统一考试(安徽卷)语文本试卷分第Ⅰ卷(阅读题)和第Ⅱ卷(表达题)两部分,第Ⅰ卷第1页至第5页,第Ⅱ卷第6页至第8页。

全卷满分150分,考试时间150分钟。

考生注意事项:1.答题前,务必在试题卷、答题卡规定的地方填写自己的姓名、座位号,并认真核对答题卡上所粘贴的条形码中姓名、座位号与本人姓名、座位号是否一致。

务必在答题卡背面规定的地方填写姓名和座位号后两位。

2.答选择题(第Ⅰ卷1~6题,第Ⅱ卷15~17题)时,每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

3.答非选择题(第Ⅰ卷7-14题,第Ⅱ卷18-21题)时,必须使用0.5毫米的黑色墨水签字笔在答题卡上书写,要求字体工整、笔迹清晰。

作图题可先用铅笔在答题卡规定的位置绘出,确认后再用0.5毫米的黑色墨水签字笔描清楚。

必须在题号所指示的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上答题无效。

4.考试结束,务必将试题卷和答题卡一并上交。

第Ⅰ卷(阅读题共66分)一、(9分)阅读下面的文字,完成1-3题。

一切传统都是过去的东西,但并非一切过去的东西都是传统。

可是,过去确系传统的一个重要特征,我们不能离开过去与现在的关系而谈传统。

传统都有其“原本”,原本是传统的始发言行。

传统的始发言行有其特定的原初行动者、特定的受动者,还有其特定的叫作参照系的现实环境。

在传统的原本中,所有这些都是特定的、不能代替的。

随着时间的推移和历史的进展,原本逐步地被认为是具有权威性的、天经地义的、带有信仰性质的东西而为群体所接受,成为凝聚群体的力量,这样,原本也就逐步地形成为传统。

特别值得注意的是,传统逐步形成的过程也是一个逐步远离原本的过程。

这里所说的远离,是指原初行动者、受动者和当时的参照系已消失而成为过去。

这样,传统在形成过程中就取得了相对独立于原本所处的参照系以及原初说话人、原初受话人的自主性。

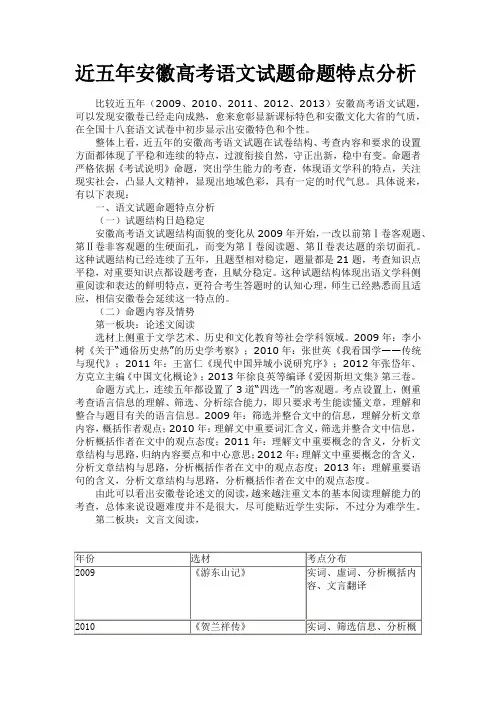

近五年安徽高考语文试题命题特点分析比较近五年(2009、2010、2011、2012、2013)安徽高考语文试题,可以发现安徽卷已经走向成熟,愈来愈彰显新课标特色和安徽文化大省的气质,在全国十八套语文试卷中初步显示出安徽特色和个性。

整体上看,近五年的安徽高考语文试题在试卷结构、考查内容和要求的设置方面都体现了平稳和连续的特点,过渡衔接自然,守正出新,稳中有变。

命题者严格依据《考试说明》命题,突出学生能力的考查,体现语文学科的特点,关注现实社会,凸显人文精神,显现出地域色彩,具有一定的时代气息。

具体说来,有以下表现:一、语文试题命题特点分析(一)试题结构日趋稳定安徽高考语文试题结构面貌的变化从2009年开始,一改以前第Ⅰ卷客观题、第Ⅱ卷非客观题的生硬面孔,而变为第Ⅰ卷阅读题、第Ⅱ卷表达题的亲切面孔。

这种试题结构已经连续了五年,且题型相对稳定,题量都是21题,考查知识点平稳,对重要知识点都设题考查,且赋分稳定。

这种试题结构体现出语文学科侧重阅读和表达的鲜明特点,更符合考生答题时的认知心理,师生已经熟悉而且适应,相信安徽卷会延续这一特点的。

(二)命题内容及情势第一板块:论述文阅读选材上侧重于文学艺术、历史和文化教育等社会学科领域。

2009年:李小树《关于“通俗历史热”的历史学考察》;2010年:张世英《我看国学——传统与现代》;2011年:王富仁《现代中国异城小说研究序》;2012年张岱年、方克立主编《中国文化概论》;2013年徐良英等编译《爱因斯坦文集》第三卷。

命题方式上,连续五年都设置了3道“四选一”的客观题。

考点设置上,侧重考查语言信息的理解、筛选、分析综合能力,即只要求考生能读懂文章,理解和整合与题目有关的语言信息。

2009年:筛选并整合文中的信息,理解分析文章内容,概括作者观点;2010年:理解文中重要词汇含义,筛选并整合文中信息,分析概括作者在文中的观点态度;2011年:理解文中重要概念的含义,分析文章结构与思路,归纳内容要点和中心意思;2012年:理解文中重要概念的含义,分析文章结构与思路,分析概括作者在文中的观点态度;2013年:理解重要语句的含义,分析文章结构与思路,分析概括作者在文中的观点态度。

2010年高考语文《考试大纲》解读暨考向蠡测(新课标版)新高考新信息2010-02-25 1349金太阳教育研究院一、《考试大纲》解读和2009年相比,2010年新课程高考语文《考试大纲》保持了稳定,没有变化。

其主要原因有二一是新课程高考的省份逐年增加,先期进入新课程高考的省市的高考试卷也逐步步入稳定期。

2007年的山东、广东、海南、宁夏四省区,2008年增加了江苏,2009年天津、安徽、福建、浙江、辽宁加入新课程高考,2010年则又有北京、湖南、陕西、吉林、黑龙江实施新课程高考。

从继承发展的角度来看,先期实施新课程高考的省市区,需要几年的时间保持稳定;2010年开始实施新课程高考的省市,更需要解决平稳过渡的问题。

二是考试中心的《考试大纲》只是命题的指导性文件,而无强制性的刚性要求。

各分省自主命题的省市卷可以根据自身的实际,通过制定各自的《考试说明》来命题。

因此,平稳平实成了2010年新课程高考语文试卷的主旋律。

二、命题走向蠡测以能力立意是高考语文命题的主旋律。

依纲据本,融入新课标理念;关注生活,彰显时代风貌;融合借鉴,凸现地方特色是备战2010年高考语文复习的重要方向。

以下是我们对2010年新课程高考语文命题文本类阅读和作文方面的几点预测1.以纲为纲,关注变化。

这里说的第一个“纲”是指考纲(《考试大纲》)和大纲(《课程标准》)。

考生在复习中应紧扣“考纲”和“大纲”。

因为“考纲”是命题的依据,为考生指明了复习的方向,考纲的每一次变化都会在高考题中体现出来,也反映出一定的命题趋势。

2.文言文阅读。

人物传记(叙事类文章)和文言散文仍是选材的主流,如全国课标卷、山东、广东、江苏、辽宁、北京等卷别应该关注人物传记(叙事类文章);天津、福建、浙江、湖南等试卷应关注文言散文。

信息筛选、文意概括和翻译题将保留,对文言实词和文言虚词的考查,有的卷别将采用“合二为一”的方法,即在一道“四选一”的客观题中,将文言实词和文言虚词放在一起来设题考查。

安徽省2010年高考语文学科《考试说明》深层解读及备考对策(高三教学论文)程鸣安徽省2010年高考语文学科《考试说明》深层解读及备考对策日前,2010年安徽省普通高考语文科《考试说明》终于撩开了神秘的面纱,将下发到正在紧张备战2010年高考的高三毕业班师生手里。

仔细研读2010年安徽省普通高考语文科《考试说明》,我们发现其较去年稳中微变,比如将原来的“考试能力要求”改称为“考核目标与要求”,将原来的“考试内容”改称为“考试范围与要求”。

这些提法较原来更为严谨规范,更加科学明确。

同时,个别考点要求有“易化”的倾向。

不过,总体变化不大,重点能力点依然是“阅读”和“表达”,卷面结构和分值的分配上没有变化,与2009年安徽高考语文试卷相同,呈现出连续性和稳定性。

这种“连续性和稳定性”有助于参加2010年高考的考生的稳定发挥。

笔者下面结合自己多年指导考生复习备考的体会,依据2009年安徽省高考语文试卷的“考试范围与要求”,从五个方面对2010年安徽省普通高考语文科《考试说明》做一深层解读,并对后期的复习备考提出建议。

一、论述类文本阅读(一)《考试说明》分析这部分内容与2009年《考试说明》相同,没有变化。

“论述类文本阅读”考查点表述明确。

其考查主要包括“理解和分析综合”两部分内容——1.理解 B (1)理解文中重要概念的含义;(2)理解文中重要句子的含意。

2.分析综合 C (1)筛选并整合文中的信息;(2)分析文章结构,把握文章思路;(3)归纳内容要点,概括中心意思;(4)分析概括作者在文中的观点态度。

“论述类文本阅读”的考查,较以往没有本质的改变,要求具体、合理,难度有下降的趋势。

它侧重于对文段做浅层次阅读和理解,以读懂内容为出发点,注重基本阅读能力的检验,一般不涉及深层意蕴。

从《考试说明》中的示例看,“论述类文本阅读”应以社会科学类文章为主,后期复习备考应把这类文章的阅读作为训练重点。

(二)备考建议“论述类文本阅读”后期复习,教师要指导学生养成“三读”“四注意”的阅读习惯和能力。

高三语文文言文翻译2010年高考安徽卷语文复习系列教案文言文翻译一、教学目标:1、学生能根据《09年考试说明》要求理解并翻译浅易文言文中的句子:以直译为主。

教学重、难点:2、在直译时能准确翻译句子中的词类活用和特殊句式。

教学过程:一、导入:文言文阅读是高考的必考内容,且分值不小。

而对同学们来说它又是一个难点,在这方面失分较多,究其原因,关键还是翻译不过关。

今天我们就来探讨一下怎样才能准确流畅地翻译文言句子。

二、练习:板书句子,1-5每排同学分别翻译一个句子:1. 吾妻之美我者,私我也。

2. 暴见于王,王语暴以好乐,暴未有以对也。

3. 老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

4. 不可,直不百步耳,是亦走也。

5. 吾长见笑于大方之家。

三、指导:(评讲之前指导,学生可用教师教给的方法先自己修改。

)1.《09年考试说明》要求:"古文翻译要求以直译为主,并保持语意通畅。

要注意原文用词造句和表达方式的特点。

" 2.教师解读,《考纲》对翻译的要求可归纳为五点,即:(1)直译,即字字落实。

在具体翻译时可采用留、换、补、调等方法。

①留:就是保留。

对于古代一些专用字词,可保留原样,不必翻译,譬如"人名、地名、官职、朝代、年号"等一些词语。

②对:已由单音节词发展成双音节词语的古今同义词,可采用对译的办法处理。

③换:即用现代汉语的字词替换。

对于古今异义词,必须用该词的今义去替换。

对于古今同义的一些字词,只需把单音节词替换成现代汉语④补:即把省略的部分补充出来,例如省略的主语、宾语、介词等等。

⑤调:遇到特殊句式(判断句、被动句、宾语前置句、省略句等)时要调整语序(2)注意特殊句式。

(3)注意词类活用。

(4)注意句子的语气,要特别注意语气词。

(如:其李将军之谓也?)(5)文通字顺,即语意连贯、流畅。

在具体翻译的时候,要先从整体上看这个句子的句式,如果是特殊句式,就要把语序调整成符合现代汉语习惯的语序,其次要注意有无活用的字词,再逐字翻译,最后检查翻译的是否通顺,句子的语气是否译出了,同时要注意上下文语境(要做到"字不离词,词不离句,句不离篇")。

2010高考语文古典诗词鉴赏真题精析及答案《考试说明》对古诗词鉴赏的要求是:鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧;评价文章的思想内容和作者的观点态度。

鉴赏评价能力是语文阅读能力中最高的一个层次,需要以识记、理解和分析综合为基础,还需要文学、文体以及其他许多知识和能力才能形成的一种专门能力,但高考考的只是“初步的鉴赏”,所谓“初步鉴赏”指的是对作品的形象、语言和表达技巧作概要的赏析,无需引经据典,也不需要拿试卷以外的作品进行比较,只需对作品本身的特点进行鉴赏。

只要对诗词曲有兴趣,对课内同类作品认真研读过,做这类题也并非很难。

古代诗歌包括古诗、唐诗、宋诗、宋词、元曲、明诗、清诗以及对联等,高考对古代诗歌的阅读能力的考查,主要是通过具体的文字表述性试题来体现的。

考查作品以唐宋诗词为主,作品体裁以近体诗和词为主,考点分布比较全面,形象语言表达观点态度均有不同程度的考查,题量稳定,一般设2道题,分值有增加的趋势。

唐诗鉴赏一直是古代诗歌鉴赏的主轴,直到2005年以前都是独霸天下的。

随着地方卷的增多,命题的选材、题型等也随着呈现出百花争艳的可喜局面,唐诗不再是一枝独秀,但仍是命题者选材的首选。

从风格上看,唐诗大致与唐代历史的分期一致:初唐万象更新,诗歌表现的是欣喜、创新的气象;盛唐繁华竞逐,诗歌则或寄情山水,或表现文人雅士的雅趣,或咏怀状物等等,诗歌的情感以大气、豪壮为主;中唐在安史之乱后国运衰微,诗歌则多为忧国忧民、讽劝时弊;晚唐国力孱弱,诗歌则是在讽谏中流露出对盛唐气象的神往和对唐帝国的忧虑。

近五年选取的唐诗有首25,占诗歌考题总量的近1/3.命题者往往将前人对字句的甄别、前人的评述(包括将两首诗歌比较起来评述)等作为命题点,以期通过比较、联想,使考生获得古诗学习的一条好方法。

这一点,从2004年以后的高考试题可以得到验证。

另外,赏析、探究类题目也频现高考试题。

和明清及近代诗歌一样,唐代以前的诗歌在高考试题中所占比例不大,但不是可以忽略的。

语言表达简明、连贯、得体、准确、鲜明、生动【考纲解读】语言表达简明、连贯、得体、准确、鲜明、生动。

“简明、连贯、得体、准确、鲜明、生动”是从不同角度对语言运用提出的更高要求,能力层级为E。

所谓“简明”,即语言要简要清楚,不要重复累赘,让人产生歧义。

所谓“连贯”,即上下文之间要有明显的联系,话题要统一,陈述对象尽可能保持一致,句子的组合与衔接要自然。

所谓“得体”,就是语言表达得体,恰如其分,表达方式适合特定的语境,包括语体色彩(口语与书面语)、感情色彩(褒义与贬义)等。

所谓“准确”,要求用词能完全表达概念的内涵,切合语境与对象,涉及运用词语、选择句式、选择语气等方面的要求。

所谓“鲜明”,是指遣词造句语意明确,条理清楚,能够把事物的性质、状态以及事物之间的复杂关系清晰告诉读者,给人以清晰的印象。

它是就表达观点、态度而言的。

所谓“生动”,是就表达效果来说的,它要求用语具体形象,注意炼字炼词和修辞手法的运用,以及运用灵活的句式。

【“安徽考试说明”解读】(见“优化”P153)语言表达简明、连贯、得体、准确、鲜明、生动。

语言表达“简明”,指能通过删除多余语句、消除歧义等方式,达到表意简洁明确的目的;语言表达“连贯”,要求调整或选用语句,做到过渡自然、前后照应、衔接合理;语言表达“得体”,要求根据语境和语体特点恰当地使用语言;语言表达“准确”,要求用词造句能客观、恰当地阐明道理,说明特征,传达思想感情;语言表达“鲜明”,要求用富有感情的词语和不同语气的句子表明观点和态度;语言表达“生动”,要求用传神、鲜活的词句表情达意。

“语言表达简明、连贯、得体、准确、鲜明、生动”是安徽高考《考试说明》对考生语言表达的基本要求。

能力层次为E级,占3~6分。

“简明”要求语言表达简洁、明确、清晰。

它的具体要求是:第一,表达必要的信息,使用相应的简练词句,没有多余的信息及词句;第二,词句表意明确,没有费解的词句;第三,根据语境决定详略,没有详略不当的毛病。

2010年普通高等学校招生全国统一考试(安徽卷)文科综合能力测试第I卷(选择题共128分)本题共32小题,每小题4分,共128分。

在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.在“商品—货币—商品”的流通过程中,“商品—货币”阶段的变化“是商品的惊险的跳跃。

”这个跳跃如果不成功,摔坏的不是商品,而是商品所有者。

这说明A.商品生产者需要生产适销对路、质量上乘的商品。

B.商品生产者生产的商品就是失去了使用价值和价值C.货币作为商品交换的媒介必须是观念上的货币D.货币作为一般等价物在物物交换中起决定作用2.风险性是居民投资理财考虑的一个重要因素。

下列投资理财产品的风险性从低到高排序,正确的是①金融债劵②企业③国债④股票A.①③②④B.③①②④C.④①③②D.②④①③3.李某是一国有企业工程师,去年工资收入是36000元,奖金8000元,个人专利转让收入5000元;其妻开一家个体杂货店,年收入15000元;家里有房出租,年收入6000元。

去年李某一家按劳分配收入和按生产要素分配收入分别是A.44000元26000元B.36000元19000元C.49000元21000元D.44000元11000元4.新中国成立后,我国逐步形成了平等团结互助和谐的社会主义民族关系,56各民族紧密团结在祖国大家庭内。

这一大好局面形成的原因主要有①各族人民团结在党的领导下发挥了建设国家的积极性、创造性②我国坚持民族平等,民族团结和各民族共同繁荣的原则③我国坚持“和平统一。

一国两制”的方针④我国实行民族区域自治制度和宗教信仰自由政策A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④5.2009年12月,在歌本哈根世界气候大会上,中国政府呼吁参会各方凝聚共识、加强合作,共同推进对气候变化的历史进程。

这表明①维护国家是我国外交政策的宗旨②国家间的共同利益是国家合作的基础③国际关系健康发展需要协调国家间利益④当代国际竞争实质是综合国力的较量A.①② B.③④ C.②③ D.①④为了制定一个符合中国国情和时代特点的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010——2020年)》(简称《纲要》),政府有关部门通过专题调研、网上征集意见、召开座谈会等形式广纳群言、广集众智。

2010年安徽卷《芒种》阅读及答案2010年安徽卷《芒种》阅读及答案高考即将到来,小编收集了部分2010年的安徽语文高考试题,让我们一起来看看吧。

2010年普通高等学校招生全国统一考试安徽卷阅读下面的文字,完成1~4题。

①罗永才被第一声鸡叫惊醒,外面的世界里像是有了点扰动。

春夜总是这样,惊乍乍的,其实完全不成一回事的。

但罗永才还是下了床,开门出去看看,听听。

②就在去年这个时节,他去山王庄给亡妻洗碑①。

那里有个叫王麻子的石匠,洗碑的手艺很好。

③那时季候比现在略早些,自然界已走在春气里了,艳阳高照。

路两边的一些大树,都拔地而起,枝干粗壮,有一种强悍奔放的气势,各各踞守一方。

罗永才左右看着,一路往山村那里去。

王麻子的家靠在庄头边上,一个破院框子,里头乱放着各种大小石料。

罗永才兀自进了那个院子,见那正房的两扇门紧锁着,打门缝往里头瞅瞅,半星光亮都没有。

他白跑了一趟,却也不觉着损失什么。

④第二日他再去,春阳更暖,鸟雀啾啾。

老远就听见当当的,是不急不慢的打石头声,脚下也就到了。

王麻子家破院框子里,盘腿坐了一个人,五十来岁,相貌打扮都很是不起眼。

那人坐在院里洗碑,碑形已经看出来了,下方上圆。

他洗的时候,左手是錾子,右手是锤,也不急,也不躁;也不热,也不冷;也不快,也不慢,一锤一锤,如泣如诉。

罗永才看得呆了,心里只是有一种感觉:春阳日暖,万象更新,雀鸟苏醒、飞翔、游戏、鸣叫、盘绕,像是一刻都止不住。

人在此时此刻能想些什么,该想些什么,各人都不一样,各人也都是只按着自个的路子走的。

惟这破院里的这一个麻脸匠人,像是不知,也像是不觉,木呆呆地坐在亘古的石头旁边,一锤一錾。

洗了几十年,也还是不急不躁,不去赶那些过场,凑那些热闹,真叫人觉得不容易!⑤罗永才呆望许久,才进了院子。

那匠人手并不停,只抬起脸:“你找俺?”罗永才递了一根烟过去,半蹲下,低着腔说:“想麻烦王师傅,给洗块碑。

”匠人道:“洗块什么样的?”“要两米的,青白石的料子。

2010年高考写作测试内容分析作文天地05-27 1103:《普通高中语文课程标准(实验)》以及在此基础上制定的高考考试大纲和考试说明是各省市高考命题的依据。

从收集到的各省市的考试说明来看,基本与全国考试大纲一致。

《课标》是“教和考”的共同的契合点。

所以本部分研究主要以《课标》和全国考试大纲为参照,对18到写作测试题的内容进行分析。

表7-7 18道试题测试内容归类表卷别测试内容全国卷I 社会价值观念变问题。

江西卷人类成长历程的审视。

辽宁卷对获得与舍得之间的辩证思考。

全国卷II 对目前流行阅读方式的思考。

福建卷要变换角度看待问题,看待问题要多角度。

新课标卷对人才成长规律的思考。

天津卷对自己生活方式的思考。

上海卷对于人与环境之间关系的思考。

北京卷对生活或做事的方式的辩证思考。

四川卷对个体和集体的辩证思考。

安徽卷事物各尽其用的哲理思考。

重庆卷对生活中困难问题的认识。

山东卷对人生的变化、成功等的辩证思考。

湖南卷对社会生活现象的认识和思考。

浙江卷对人在社会中所处位置的思考。

广东卷自然、社会生活中人事物相互关系的一种思考。

江苏卷生活状态、方式及理念的思考。

湖北卷对促进社会发展动力的认识与思考。

表7-7显示,2010年的18道写作测试题,在测试内容上呈现出以下几个较为显著的特点:(一)关注社会发展2010年的写作测试题,有多道或明或暗体现对社会发展的关注,如全国卷I、全国卷II、上海卷、湖南卷、江苏卷、浙江卷等。

综合来看,这些试题对社会发展的关注主要集中在两个方面:一是关注中国社会型期的社会现象,一是关注当下国际社会发展的共同主题。

(1)关注中国社会型期的社会现象以十六届六中全会为标记,中国社会进入了再次型期。

社会型是指人类社会由一种存在类型向另一种存在类型的变,意味着社会系统内在结构的变迁,意味着人们的生活方式、生产方式、心理结构、价值观念等各方面全面而深刻的革命性变革。

这些变革会引起社会的思考,进入命题者的视野。