游西山记 李东阳

- 格式:doc

- 大小:474.00 KB

- 文档页数:2

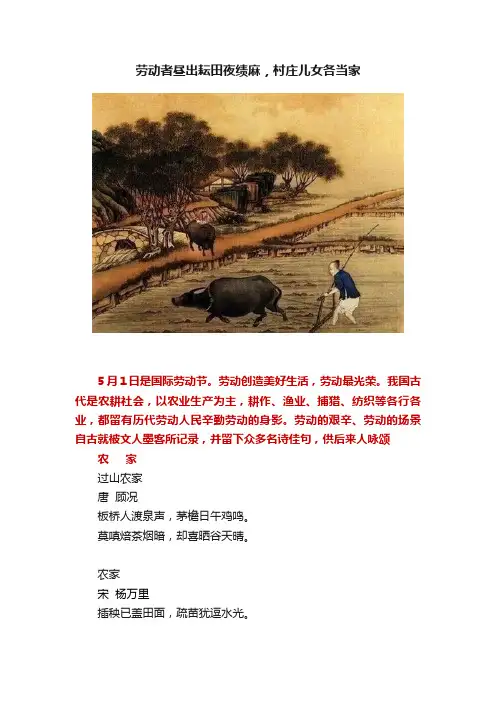

劳动者昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家5月1日是国际劳动节。

劳动创造美好生活,劳动最光荣。

我国古代是农耕社会,以农业生产为主,耕作、渔业、捕猎、纺织等各行各业,都留有历代劳动人民辛勤劳动的身影。

劳动的艰辛、劳动的场景自古就被文人墨客所记录,并留下众多名诗佳句,供后来人咏颂农家过山农家唐顾况板桥人渡泉声,茅檐日午鸡鸣。

莫嗔焙茶烟暗,却喜晒谷天晴。

农家宋杨万里插秧已盖田面,疏苗犹逗水光。

白鸥飞处极浦,黄犊归时夕阳。

渔樵耕牧明黎扩南村北村雨足,十亩五亩秧齐。

带月肩犁未出,催人布谷先啼。

农家农家望晴唐雍裕之尝闻秦地西风雨,为问西风早晚回。

白发老农如鹤立,麦场高处望云开。

农家唐颜仁郁半夜呼儿趁晓耕,羸牛无力渐艰行。

时人不识农家苦,将谓田中谷自生。

农舍宋陆游三农虽隙亦匆忙,穑事何曾一夕忘。

欲晒胡麻愁屡雨,未收荞麦怯新霜。

插秧宋范成大种密移疏绿毯平,行间清浅縠纹生。

谁知细细青青草,中有丰年击壤声。

四时田园杂兴宋范成大昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。

童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。

四时田园杂兴宋范成大下田戽水出江流,高垄翻江逆上沟。

地势不齐人力尽,丁男长在踏车头。

乡村四月宋翁卷绿遍山原白满川,子规声里雨如烟。

乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田。

湖南江西道中宋刘克庄丁男放犊草间嬉,少妇看蚕不画眉。

岁暮家家禾绢熟,萍乡风物似豳诗。

畬田词宋王禹偁大家齐力斸孱颜,耳听田歌手莫闲。

各愿种成千百索,豆萁禾穗满青山。

自注:山田不知畎亩,但以百尺绳量之,曰某家今年种得若干索。

田舍曲元洪希文杏花开后雨如烟,燕子来时水满川。

眉雪老翁刍一束,省犁扶犊出新田。

吴兴杂诗清阮元交流四水抱城斜,散作千溪遍万家。

深处种菱浅种稻,不深不浅种荷花。

田家行唐王建男声欣欣女颜悦,人家不怨言语别。

五月虽热麦风清,檐头索索缲车鸣。

野蚕作茧人不取,叶间扑扑秋蛾生。

麦收上场绢在轴,的知输得官家足。

不望入口复上身,且免向城卖黄犊。

回家衣食无厚薄,不见县门身即乐。

插秧歌宋杨万里田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

古诗游岳麓寺翻译赏析

《游岳麓寺》作者为明朝文学家李东阳。

其古诗全文如下:危峰高瞰楚江干,路在羊肠第几盘。

万树松杉双径合,四山风雨一僧寒。

平沙浅草连天远,落日孤城隔水看。

蓟北湘南俱入眼,鹧鸪声里独凭栏。

【注释】①岳麓寺,在湖南省长沙市岳麓山上。

②“危峰”二句:从岳麓山顶峰俯瞰湘江岸边,山路弯曲盘旋而下。

楚江:指湘江。

干:岸边。

羊肠:弯曲的小道。

③万树松杉:形容松树和杉树满山。

双径:两条山路从不同方向通向寺前,在此交会。

僧:代指僧寺。

④“平沙”二句:孤城:指长沙。

隔水看:即隔江看,湘江在岳麓山与长沙城之间。

⑤蓟北:指河北省北部。

湘南:指湖南省南部。

“鹧鸪”句:诗人独凭危栏听到鹧鸪对啼,古人以鹧鸪声喻为哀伤之声。

【赏析】诗人游岳麓寺,在这首纪游诗中记述了寺的位置:在高峰上、长江岸、与长沙城隔江相望;描写了周围的景象:松树杉树满山,两条蜿蜒的盘山路在寺前交会,四面山峦,风雨凄凄,一座寒寺;再写寺前远眺所见:远望长江岸上的平沙和浅草伸延到了远远的天边/b/29590,还看到对岸落日下的孤城。

以上全是平实的记叙,选景、用字,都是很下工夫的,内容则显得寡然。

末联“蓟北湘南俱入眼”,这句是夸张,在岳麓山峰上是绝对看到不蓟北的,这只是作者的想象,下句说“鹧鸪声里独凭栏”,原来是人在岳麓寺独倚栏杆眺远,他是台阁大臣,想到天下事,心中泛起了伤愁。

有这一联,全诗就有了情感,这首诗才有了生气。

---来源网络整理,仅供参考。

明代李流芳《游西山小记》原文、译文及注释题记:这篇文章当作于作者第三次赴京会试期间。

作者原本邀请友人方应祥、闻启祥同游西山,但未能如愿,只好一人独往。

面对西山美景,作者怡然陶醉,乐而忘返,即兴写下这篇游记,并作为书信寄给杭州的友人。

原文:游西山小记明代-李流芳出西直门,过高梁桥,可十余里,至元君祠。

折而北,有平堤十里,夹道皆古柳,参差掩映。

澄湖百顷,一望渺然。

西山匌匒,与波光上下。

远见功德古刹及玉泉亭榭,朱门碧瓦,青林翠嶂,互相缀发。

湖中菰蒲零乱,鸥鹭翩翻,如在江南画图中。

予信宿金山及碧云、香山。

是日,跨蹇而归。

由青龙桥纵辔堤上。

晚风正清,湖烟乍起,岚润如滴,柳娇欲狂,顾而乐之,殆不能去。

先是,约孟旋、子将同游,皆不至,予慨然独行。

子将挟西湖为己有,眼界则高矣,顾稳踞七香城中,傲予此行,何也?书寄孟阳诸兄之在西湖者,一笑。

翻译:出西直门,过高梁桥,可十余里,至元君祠。

走出西直门,经过高梁桥,约十余里地,便到了元君祠。

折而北,有平堤十里,夹道皆古柳,参差掩映。

转而往北,有一条十里平堤,堤上夹道种着的都是年代久远的柳树,高高低低,互相掩映。

澄湖百顷,一望渺然。

那上百顷的澄湖,一眼望去,烟波浩渺。

西山匌匒,与波光上下。

西山重重叠叠,与湖中的波光水影一上一下。

远见功德古刹及玉泉亭榭,朱门碧瓦,青林翠嶂,互相缀发。

远远望见功德古刹和玉泉山脚下的亭榭,那红色的大门和绿色的瓦片,青青的树林和苍翠的山峦,互相映发。

湖中菰蒲零乱,鸥鹭翩翻,如在江南画图中。

湖中的菰蒲长得很零乱,水鸥和鹭鸶翩翩飞翔,使人仿佛置身于江南水乡的图画之中。

予信宿金山及碧云、香山。

我在金山寺和碧云寺、香山寺住了两夜,这天,骑着一匹驽马回来。

是日,跨蹇而归。

我从青龙桥走上平堤,让马随心所欲地走着。

由青龙桥纵辔堤上。

这时,晚风正清,湖上的烟雾刚刚升起。

晚风正清,湖烟乍起,岚润如滴,柳娇欲狂,顾而乐之,殆不能去。

那烟岚使人感到其中充满了水气,柳树正在枝繁叶茂之时,我在观赏的同时感到很快乐,几乎不愿离去。

描写黄河的古诗描写黄河的古诗在日常学习、工作抑或是生活中,大家都听说过或者使用过一些比较经典的古诗吧,古诗是中国古代诗歌的一种体裁,又称古体诗或古风。

那么你有真正了解过古诗吗?以下是小编整理的描写黄河的古诗,希望能够帮助到大家。

描写黄河的古诗篇11、黄河百害,惟富一套2、黄河尚有澄清日,岂可人无得运时3、黄河清,圣人出4、不到黄河心不死,不撞南墙不回头5、九曲黄河十八弯6、黄河归来不看川,黛眉归来不看山7、圣人出,黄河清8、孤柏嘴着了河,驾部唐部忘往外挪9、黄河黄,长城长,英雄百战走四方10、不到黄河心不甘11、是非吹入凡人耳,万丈黄河洗不清。

12、孤柏嘴着了河,驾部唐部忘往外挪不到黄河心不死黄河百害,惟富一套。

13、黄河落天走东海,万里写入胸怀间。

14、黄河百害,惟富一套。

15、黄河决了口,县官活不成16、黄河面恶心善,长江面善心恶17、不到黄河心不死,不见棺材泪不流。

18、九曲黄河十八湾19、鲤鱼跳龙门20、黄河滚滚波浪翻,牛皮筏子当轮船九曲黄河十八湾,宁夏起身到潼关,万里风光谁第一?还数碛口金银山。

21、三年两决口,百年一改道22、泰山崩于前而面不改色,黄河决于口而心不惊慌23、九曲黄河十八湾,一碗河水半碗沙24、不见棺材不落泪,不到黄河不死心25、黄河富宁夏,最富是吴忠26、跳进黄河洗不清27、天下黄河富宁夏28、说尽黄河只为水(.)29、九曲黄河万里沙,浪淘风跛至天涯30、不到黄河心不死,不见棺材泪不流31、不到黄河心不死32、跳进黄河也洗不清描写黄河的古诗篇2一:《渡黄河》谢榛(明)路出大梁城,关河开晓晴。

日翻龙窟动,风扫雁沙平。

倚剑嗟身事,张帆快旅情。

茫茫不知处,空外棹歌声。

二:《闻夜啼赠刘正元》孟郊(唐)寄泣须寄黄河泉,此中怨声流彻天。

愁人独有夜灯见,一纸乡书泪滴穿。

三:《登鹳雀楼》王之涣(唐)白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

四:《啰唝曲六首》刘采春(唐)不喜秦淮水,生憎江上船。

李东阳《华容县学重修记》原文及翻译李东阳原文:岳州华容县学,在县治南,旧地苦水。

国朝洪武初,始迁于北一里许,久乃浸圮。

天顺间,知县许杰尝修庙庭,备祭器,有意于学,未逮也。

成化己亥,湖广按察佥事李公文中,行部至县,知学久不治。

慨然曰:“吾事也,吾不以烦民。

”乃取赢于官,得白金数百两,命府知事吴正董其役,剔朽除秽,易为坚完,焕然大新。

于是县官、师儒合而言曰:“李公之功,吾徒曷敢忘。

惟刻石纪事,昭于后世,俾引而无穷者,吾徒事也。

”兵部郎中刘君时雍上京师,则以诸君意属予,请为记。

予惟士之学,将以为世用也,然必养而后成。

故其平居,穷理明义,使中有定见,而力足以守之。

于是出而应世酬物,庶几不失其正。

盖必断于取舍得失之际,然后不为利害生死所移易。

自易及难,由恒达变,涵养成就,岂一朝一夕之故哉!国家之养士,知其不可易而成也,故学校以居之,师傅以教之,堂庑斋室之居,廪给馔食之制,课之以书史文艺之业,肄之以祭祀饮射之礼,申之以孝悌忠直廉耻之义。

日涵月泳,使学成而德立,然后禄而官之。

其勤且厚,固如此。

士之庐居而馔食者,念夫养我者之厚,必畜德积学以称为士,曰:“其无负兹馔与兹舍也。

”于是出而有守与责,则念夫爵我禄我者之重,必致志竭力建功业以称为臣,曰:“其无负此爵与此禄也。

”然则士之养于国者,恶可不思所以自养哉!华容文献地,多奇才伟器,登巍科,名列卿者踵相属。

方圣天子谒贤图治,贤有司又振而承之,兴学明教,亦进德修业之基也。

他日有以名行功业,不为物夺,卓然在天下,使而乡之士不为虚名,今日之举不为美观,而吾之文不为虚言者,非国家建学养士之意哉,亦非吾李公及予之心哉!公暨予同举进士,以刑部员外郎出佐湖臬。

尝预立边功,救荒除盗,锄强暴,植柔懦,有功吾民,盖不独于学政为然。

故并书之。

(选自《李东阳集》,有删节)译文:如皋中学陈春岳州华容县学,在县治南,旧地苦水。

国朝洪武初,始迁于北一里许,久乃浸圮。

天顺间,知县许杰尝修庙庭,备祭器,有意于学,未逮也。

游西山十记(记一) 袁中道译文记一译文出了西直门,过了高梁桥,路旁皆是杨柳,道旁清溪如同衣带,流水清澈,可以清楚地看见水底的沙石,水草藻类萦绕,像是马鬣在风中飘荡,小鱼一条接着一条,忽然跳出水面,流水绵延,背依竹林,接着是一座古刹,绿叶浓郁,掩映着朱红的大门,寂静无人,惟闻鸟鸣花落。

经过响水闸,听见水声汩汩流淌。

到了龙潭堤,树木越发茂密,水面越发宽阔,这就是颐和园昆明湖了。

每到盛夏的时候,莲花十里如锦,风中满是浓郁芬芳,众多美丽高贵的女子聚在此处,列坐水边,浮杯饮酒,真是极为美丽的景致啊。

在青龙桥上歇息,桥有数武之高,有一寺庙依山而建,下临陡崖,古柏阴森,石路千级。

山腰有一阁楼,千峰仿佛成了它的羽翼般,怀抱着阁楼像屏风一样立着,此处常常沉积着流岚雾霭。

前方平坦开阔如镜,有溪流,旁植柳树,稻田处处,一片翠绿之中隐隐可见村落。

沿着溪水流向走,到功德寺,寺内宽阔而颇有野外的景致,前面清澈的溪流绕过,有一座高高的小桥可以坐下歇息。

寺庙里的僧人大多能做农活,日已偏西,可以看见修道之人拿着农具戴着斗笠唱着歌归来。

有年老的僧人杵着拐杖在田间散步,水田因反光而泛白,青蛙鸣声此起彼伏。

啊,这就是田园生活的快乐啊,我已经多年没有见到了,于是晚上就歇在这里。

1、原文出西直门,过高梁桥,杨柳夹道,带以清溪,流水澄澈,洞见沙石,蕴藻萦蔓,鬣走带牵,小鱼尾游,翕忽跳达,亘流背林,禅刹相接,绿叶浓郁,下覆朱户,寂静无人,鸟鸣花落。

过响水闸,听水声汩汩。

至龙潭堤,树益茂,水益阔,是为西湖也。

每至盛夏之月,芙蓉十里如锦,香风芬馥,士女骈阗,临流泛觞,最为胜处矣。

憩青龙桥,桥侧数武,有寺依山傍岩,古柏阴森,石路千级。

山腰有阁,翼以千峰,萦抱屏立,积岚沉雾。

前开一镜,堤柳溪流,杂以畦畛,丛翠之中,隐见村落。

降临水行,至功德寺,宽博有野致,前绕清流,有危桥可坐。

寺僧多习农事,日已西,见道人执畚者、插者、带笠者野歌而归。

有老僧持杖散步胜间,水田浩白,群蛙偕鸣。

《游东山记》文言文翻译导语:《游东山记》是明代文人杨士奇创作的散文作品,出自《东里集》,重点描述了访村舍、饮酒、赋诗、歌舞、戏鱼等文人雅士的活动。

下面是小编整理的《游东山记》文言文翻译,希望对大家有所帮助。

原文洪武乙亥,余客武昌。

武昌蒋隐溪先生,年已八十余,好道家书。

其子立恭,能诗。

皆意度阔略。

然深自晦匿,不妄交游,独与余相得也。

是岁三月朔,余三人者,携童子四五人,载酒肴出游。

天未明东行,过洪山寺二里许,折北,穿小径可十里,度松林,涉涧。

涧水澄澈,深处可浮小舟。

旁有盘石,客坐十数人。

松柏竹树之阴,森布蒙密。

时风日和畅,草本之葩烂然,香气拂拂袭衣,禽鸟之声不一类。

遂扫石而坐。

坐久,闻鸡犬声。

余招立恭起,东行数十步,过小冈,田畴平衍弥望,有茅屋十数家,遂造焉。

一叟可七十余岁,素发如雪,被两肩,容色腴泽,类饮酒者。

延余两人坐。

牖下有书数帙,立恭探得《列子》,余得《白虎通》,皆欲取而难于言。

叟识其意,曰:“老夫无用也。

”各怀之而出。

还坐石上,指顾童子摘芋叶为盘,载肉。

立恭举匏壶注酒,传觞数行。

立恭赋七言近体诗一章,余和之。

酒半,有骑而过者,余故人武昌左护卫李千户也,骇而笑,不下马,径驰去。

须臾,具盛馔,及一道士偕来,遂共酌。

遭士出《太乙真人图》求诗。

余赋五言古体一章,书之。

立恭不作,但酌酒饮道士不已。

道士不能胜,降跽谢过,众皆大笑。

李出琵琶弹数曲。

立恭折竹,窍而吹之,作洞箫声。

隐溪歌费无隐《苏武慢》。

道士起舞蹁跹,两童子拍手跳跃随其后。

已而道士复揖立恭曰:“奈何不与道士诗?”立恭援笔书数绝句,语益奇,遂复酌,余与立恭饮,少皆醉。

已而夕阳距西峰仅丈许,隐溪呼余还,曰:“乐其无已乎?”遂与李及道士别。

中道隐溪指道旁冈麓顾余曰:“是吾所营乐丘处也。

”又指道旁桃花语余曰:“明年看花时索我于此。

”既归,立恭曰:“是游宜有记。

”属未暇也。

是冬,隐溪卒,余哭之。

明年寒食,与立恭豫约诣墓下。

及期余病,不果行。

未几,余归庐陵,过立恭宿别,始命笔追记之。

李东阳传文言文翻译李东阳,字宾之,茶陵人,凭着戍籍居住在京城。

原文:李东阳,字宾之,茶陵人,以戍籍居京师。

四岁能作径尺书,景帝召试之,甚喜,抱置膝上,赐果钞。

后两召讲《尚书》大义,称旨,命入京学。

天顺八年,年十八,成进士,选庶吉士,授编修。

累迁侍讲学士,充东宫讲官。

弘治五年,旱灾求言。

东阳条摘《孟子》七篇大义,附以时政得失,累数千言,上之。

帝称善。

十七年,重建阙里庙成,奉命往祭。

还,上疏言:臣奉使谥行,适遇亢旱。

天津一路,夏麦已枯,秋禾未种,挽舟者无完衣,荷锄者有菜色。

盗贼纵横,青州尤甚。

南来人言,江南、浙东流亡载道,户口消耗,军伍空虚,库无旬日之储,官缺累岁之俸。

东南财赋所出,一岁之饥已至于此;北地i窳①,素无积聚,今秋再歉,何以堪之。

事变之生,恐不可测。

臣自非经过其地,则虽久处官曹,日理章疏,犹不得其详,况陛下高居九重之上耶?臣访之道路皆言冗食太众国用无经差役频烦科派重叠京城土木繁兴供役军士财力交殚每遇班操宁死不赴势家巨族,田连郡县,犹请乞不已。

亲王之藩,供亿至二三十万。

游手之徒,托名皇亲仆从,每于关津都会大张市肆,网罗商税。

国家建都于北,仰给东南,商贾惊散,大非细故。

更有织造内官,纵群小培击,闸河官吏莫不奔骇,鬻贩穷民所在骚然,此又臣所目击者。

夫闾阎之情,郡县不得而知也;郡县之情,庙堂不得而知也;庙堂之情,九重亦不得而知也;始于容隐,成于蒙蔽。

容隐之端甚小,蒙蔽之祸甚深。

臣在山东,伏闻陛下以灾异屡见,敕群臣尽言无讳。

然诏旨频降,章疏毕陈,而事关内廷、贵戚者,动为掣肘,累岁经时,俱见遏罢。

诚恐·今日所言,又为虚文。

乞取从前内外条奏,详加采择,断在必行。

帝嘉叹,悉付所司。

是时,帝数召阁臣面议政事。

东阳与首辅刘健等竭心献纳,时政阙失必尽言极谏。

东阳工古文,阁中疏草多属之。

疏出,天下传诵。

翻译:李东阳,字宾之,茶陵人,凭着戍籍居住在京城。

四岁能写直径一尺的大字,景帝召见考核他,非常喜欢,抱来放在膝上,赐给果品钱钞。

【诗人大全】李东阳简介_李东阳的资料介绍李东阳(1447―1516)字宾之,号西涯,谥文正。

汉族,祖籍湖广长沙府茶陵州(今湖南茶陵)人,寄籍京师(今北京市)。

明代中后期茶陵诗派的核心人物,诗人、书法家、政治家。

天顺八年进士,授编修,累迁侍讲学士,充东宫讲官,弘治八年以礼部侍郎兼文渊阁大学士,直内阁,预机务。

立朝五十年,柄国十八载,清节不渝。

文章典雅流丽,工篆隶书。

有《怀麓堂集》、《怀麓堂诗话》、《燕对录》。

生平明英宗正统十二年(1447年)六月初九李东阳出生于北京西涯村,父亲李淳是个饱学之士,以教私塾为生,因家贫,甚至还当过摆渡的船工。

幼年就显现出非凡的才华。

李东阳4岁时随父亲在北京时就会写直径一尺的大字,被京城中人视为神童。

顺天府官员把李东阳推荐给景帝,李东阳当着景帝写下“龙、凤、龟、麟”等大字,景帝非常高兴,赐给李东阳珍奇水果和金银元宝。

之后,并两次召见准予李东阳进顺天府学读书。

明英宗天顺八年(1464年),李东阳十八岁即中进士(跨级直接考),殿试二甲第一,选庶吉士,不久授编修,参与修撰《英宗实录》。

宪宗成化三年(1467年)书成,升从六品俸。

后迁侍讲,旋入经筵侍班。

十六年,为应天乡试考官。

二十年,再迁侍讲学士,辅太子诵习。

二十二年丁父忧。

孝宗弘治二年(1489年),补原官加左庶子,预修《宪宗实录》。

书成,升太常寺少卿。

弘治五年大旱,孝宗敕群臣言天灾事,东阳条摘有关《孟子》,以天灾与时政阙失相联,天降灾福与人事有关,望皇帝勤习经文,以诚意动天意。

而其他“凡事关祈祷,悉加屏绝。

”疏上,孝宗称赏。

迁礼部右侍郎,入内阁专典诰敕事。

八年,以本官入文渊阁参预机务。

十一年,加太子少保礼部尚书兼文渊阁大学士。

十六年,纂修《大明会典》成,进太子太保、户部尚书、谨身殿大学士。

时内阁大学士刘健、谢迁颇有刚直之名,刘健善断,谢善持论,而东阳性温而多智谋。

一时有“李公谋、刘公断、谢公尤侃侃侃”之赞。

孝宗对三大臣意见颇多采纳,并常召入宫中议事,“呼先生而不名。

关于游记的诗句

1.万里风光思未了,且寄深情山水中。

—— 古典文学爱好

者(

2.避地入嵓谷,高居生事幽。

—— 未知(

3.万树松杉双径合,四山风雨一僧寒。

—— 李东阳《游岳

麓寺》

4.平沙浅草连天远,落日孤城隔水看。

—— 李东阳《游岳

麓寺》

5.山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

—— 陶弘

景《答谢中书书》

6.山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥。

—— 苏轼《浣溪

沙·游蕲水清泉寺》

7.甲科名誉蔼乡闾,正是词林绩学初。

—— 未知(

8.攀援而登,箕踞而遨,则凡数州之土壤,皆在衽席之

下。

—— 柳宗元《始得西山宴游记》

9.孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

—— 李白《黄鹤楼

送孟浩然之广陵》

10.山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

—— 陆游《游山西

村》。

【明朝历史】李东阳李东阳(1447~1516) 汉族,字宾之,号西涯,祖籍湖广茶陵(今属湖南),明朝长沙府茶陵州人。

明代后期,茶陵诗派的核心人物,诗人、书法家、政治家。

历任弘治朝礼部尚书兼文渊阁大学士生平幼习书法, 4岁能写径尺大字,代宗曾召试,喜而抱至膝上,赐果钞。

英宗天顺八年(1464)进士,授编修。

后任侍讲学士、东宫讲官。

孝宗时任太常少卿,上书议时政得失,多有匡正,擢升礼部右侍郎,入内阁专典诰□,阁中疏草多出其手。

弘治八年(1495),直文渊阁参预机务,累迁太子少保、礼部尚书兼文渊阁大学士,为朝廷重臣。

武宗立,太监刘瑾专权,老臣、忠直官员放逐殆尽,屡遭迫害,独李东阳依附周旋,委蛇避祸,颇为当世气节之士所不满和非议,但他未曾助纣为虐,反"潜移默夺,保全善类,天下阴受其庇"(《明史・李东阳传》),遭刘瑾迫害的官员,东阳皆委曲匡持,或明或暗地尽力保护和营救。

后刘瑾诛,李东阳上书责己"因循隐忍,所损亦多,理宜黜罢",帝慰留之。

赠太师。

死后谥文正。

明永乐、成化间,文坛流行"台阁体",内容贫弱冗赘,形式典雅工丽,文运极衰。

至弘治中期,前七子起,"文必秦汉,诗必盛唐",复古文学运动取代了"台阁体"。

李东阳上承台阁体,下启前后七子,在成化、弘治年间,以朝廷大臣地位主持诗坛,奖励后进,颇具声望及影响,形成了以他为首的"茶陵诗派"。

其散文追求典雅流丽,主张师法先秦古文,未脱台阁体风;其诗则力主宗法杜甫,强调法度音调,又写拟古乐府诗百首,已开前后七子创作趋向之先河,对前后七子有明显影响。

李东阳的诗作以拟古乐府较著名,咏怀史实、抒己感慨,或指斥暴君虐政,或同情人民疾苦。

如《筑城怨》,极写秦始皇时事:"筑城苦,筑城苦,城上丁夫死城下,长号一声天为怒,长城忽崩复为土。

"又如《三字狱》,指斥秦桧以"莫须有"三字害岳飞:"三字狱,天不服,服不服,杀武穆。

李东阳听雨亭记原文及翻译乙未,中郎令吴,念兄弟三人或仕或隐,散于四方,乃取子瞻怀子由之意,扁其退居之堂曰“听雨”。

十月,予往吴省之,见而叹曰:“吾观子瞻居宦途四十余年,即颠沛流离之际,室家妻子潇然不在念,而独不能一刻忘情于子由,夜床风雨之感无日无之,乃竟不得与子由相聚也。

”??嗟乎!宋自仁宗以后,皆非治朝也。

子瞻之肮脏好尽,子由之狷介寡合,皆山林之骨,非希世取功名之人也。

古之君子,有一人知之,则可以隐。

夫孰有子瞻与子由两相知者?以两相知之兄弟,而偕隐于山林,讲究性命之理,弹琴乐道,而著书瑞草、何村之间,恐亦不大寂寞也;而乃违性乖质,以战于功名之途,卒为世所忌,几至于死。

彼黄州之行已矣,元祜初,既得放归阳羡,当此时,富贵功名之味,亦既尝之矣;世路风波之苦,亦既历之矣;己之为人,足以招尤而取忌,亦大可见矣,肱已九折矣。

或招子由至常,或移家至许,或相携而归,使不得遂其乐于中年者,庶几得遂于晚岁,亦奚不可。

胡为乎招即来,麾即去,八年荣华,所得几何?而飘零桄榔之下,寂寞蜒岛之中,濒海相逢,遂不得与子由再见,此吾之所不晓于子瞻者也。

夫人责自照。

陶潜之可仕而不物,以其性刚耳。

子瞻渡海以后,乃欲学陶,夫不学之于少,而学之于老,是贼去而弯弓也。

??今吾兄弟三人,相爱不啻子瞻之于子由。

子瞻无兄,子由无弟,其乐尚减于吾辈。

然吾命薄,或可以免于功名。

独吾观两兄道根深,世缘浅,终亦非功名之品。

而中郎内宽而外激,心和而迹孤,尤与山林相宜。

今来令吴中,令简政清,了不见其繁,而其中常若有不自得之意。

岂有鉴于子瞻之覆辙,彼所欲老而学之者,中郎欲少而学之乎?如是则听雨之乐,不待老而可遂也,请归以俟。

译文:乙未年(万历二十二年),袁宏道做吴县县令,念及我们兄弟三人有的出仕、有的隐居,分散在四方(不能相见),就取苏轼思念苏辙之意,为自己的休息闲坐之所题写匾额“听雨”。

这一年的十月,我去吴县探望他,见到听雨堂后(不由)感叹道:“我看苏轼为官四十多年,在颠沛流离之时,家室妻子全然不顾念,却唯独没有一刻能忘记苏辙,对儿时两人风雨对床的人生乐趣的感念,没有一天没有的,可是最终他也没能和苏辙相聚。

李东阳评价尹选波【摘要】李东阳是明朝中期内阁首辅,既是诗人,更是政治人物,但政治上颇具争议.其虽也有一些作为,但没有砥柱中流的本领,不是救时的宰相,只能依附强力人物,与时浮沉.虽其品德清廉,守住了为人、为官的底线,不是助纣为虐的奸臣,更没有主动害人、乱政,虽与刘瑾等同流却没有合污,但其对正德年间朝纲紊乱却要负有主要责任.因此他不是一个合格的内阁首辅.【期刊名称】《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》【年(卷),期】2013(045)001【总页数】10页(P111-120)【关键词】李东阳;明朝中期;作用;争议;评价【作者】尹选波【作者单位】人民出版社,北京100706【正文语种】中文【中图分类】K248明朝中期内阁首辅李东阳,是著名政治家和文学家,其文学成就举世公认,其在正德年间的政治作为则颇有争议。

可以说,李东阳生前就是有争议的人物,死后也争议不断。

盖棺近五百年了,誉之者说他有匡扶社稷之功,毁之者说他容忍刘瑾之恶,委曲求全,伴食中书。

① 如杨一清给李东阳极高评价,他认为,李东阳“孝友天至,其素行金完玉粹,名满天下,而自视欿然。

虽位极人臣,而乐善如不及。

履常应变,恒介持不易所守。

盖其文章与功业并懋,断乎有以立乎世者。

”——李贽《续藏书》卷11《李东阳传》。

而明代史学家陈建则对李东阳颇有微词,他认为,“李西涯(李东阳号西涯)之在内阁,贪位恋禄,媚附权奸,脂韦浮沉,贻讥伴食,不正莫甚焉。

”——陈建《皇明通纪》之《皇明历朝资治通纪》卷32,正德十一年七月。

那么,李东阳究竟是怎样的历史人物呢?这里,不揣浅陋,从当时的历史大环境出发,联系李东阳的个性和作为,予以适当评价,以就正于方家。

一、李东阳其人李东阳(1447—1516),字宾之,号西涯,湖广茶陵(今湖南长沙)人。

洪武初,李东阳的祖先以军籍在燕山左护卫服役,于是定居北京。

作为湖广人,李东阳却生于北京,长于北京,为官40余年一直在朝廷内任职,只是短暂地回到过祖籍长沙。

【古文探奇】游西山录-周必大十一月乙丑、丙寅日,南至抵豫章,泊南浦亭,在洪乔门。

《职方乘》云:“对岸即殷洪乔投书渚也。

”登拄颊亭,望西山,以阴雨不快心目。

丁卯游铁柱观,柱在小池中,高二三尺,状类假山。

道士云:“每岁池水溢则江涨,枯则江落,今岁反是。

”辛未,上蓝长老了贤携素馔来。

壬申赴府,会于滕王阁。

天气睛爽,得西山之胜。

《职方乘》引《水经》及《十道回蕃志》云:“西山一名厌原山。

”甲戌,出北门,过天宁寺,同长老登列岫亭,得西山之面,又过大梵寺,登秋屏阁,《职方乘》云不知谁所立,但引曾子固云:“见西山正且尽者,惟此阁耳。

”又过荐福寺,观浅沙泉、马跑泉。

寺有钟,光化三年节度使钟传造。

乙亥赴汪漕,会于列岫亭,酌浅沙、马跑泉。

程公辟尝作双泉堂,潘兴嗣为记。

其旁即清源真人祠,所谓灌口二郎也,旧皆在城内。

李伯纪绍兴初为帅,损城使可守,遂在城外,然其阔亦未易守也。

丙子赴沈帅,会于孺子亭,亭在东湖,陈阜卿所创,四围皆荷也。

丁丑,以小舟绝江,为西山之游。

初至沙井口,按《图志》云:“在章江西岸石头(渚) 之上。

许旌阳谓‘吾升天后一千二百四十年,豫章江心忽生沙洲,掩过沙井口,是八百人得仙时也’。

”今相去尚十数丈。

陆行二十五里,至贞观院,登阁观禅月罗汉摹本。

又五里,入上蓝庄,至吴靖州伯思坟庵。

又五里而远至鸾冈,三徐盖葬其旁。

三徐者,卫尉卿延休、骑省铉、内史锴也。

元祐八年,张商英作祠堂记,今有画像。

稍前即翠崖(寺) 也,栋宇沈隐,气象闳壮。

南唐保大间有澄源禅师无殷住此山。

李主敬之。

既死,祭以文,时本朝建隆元年也。

韩熙载为之铭。

其后死心居此,而云峰悦亦悟道。

故江西号为胜地。

饭罢,同长老子坚步观洪崖井,深不可测。

旧有桥跨其上,今废。

寺引崖水以给用,又汇其流,激大轮为磨。

去崖数十步,有“奉王宫”,今曰“紫清”。

徐铉为记,有唐肃宗像。

道士仅数人。

归宿翠崖方丈,观李主赐无殷诏书,皆用澄心堂纸。

每画日后即押字印,文如丝发。

予题云:“李氏世敬桑门,其赐书遍江左诸刹,至于不失旧物,如翠崖者鲜矣”。

11李东阳行草《自书诗卷》□ 刘 刚明朝近三百年间好书成风,皇帝和王公贵族大都喜好书法。

“成祖好文喜书,尝诏四方善书之士以写外制。

”①“仁宗则好摹兰亭,宣宗则尤契草书,宪宗、孝宗、世宗皆有书迹流传。

孝宗好之尤笃,日临百字以自课,亦征能书者使值文华供内制。

神宗十余岁即已工书,每携大令《鸭头丸帖》、虞世南《临乐毅论》、米芾《文赋》以自随。

”②上有所好,下必甚焉。

由于帝王们的喜好和倡导,明代的帖学如同宋代一样兴盛,而且大有超越之势。

字写得好,能得到皇上的恩宠,升官晋爵,食禄朝廷。

所以明朝为官的文人士大夫,几乎没有不善书的。

尤其是朝廷中,官位显赫、身居要职的大臣们(通过科举入仕或有才学的文官),几乎都称得上书法家。

他们或在楷书,或在行书,或在草书,或在篆书,或在隶书,都能不同程度地展示出各自独特的书法风貌。

诸如,开国元勋刘基,精篆隶真草,小篆为当朝第一;右春坊大学士解缙,小楷精妙绝伦,并擅狂草;礼部尚书吴宽,善各类书体;两广总督王守仁,行书清劲峻峭;官至南京礼部尚书的董其昌,更是以秀逸虚灵、淡远率真的面貌,开一代书风。

其中,历仕成化、弘治、正德三朝,官至太子少保、礼部尚书兼文渊阁大学士的李东阳亦颇具代表性。

李东阳,字宾之,号西涯,湖南茶陵人。

生于明正统十二年(1447),卒于明正德十一年(1516)。

“以戍籍居京师,四岁能作径尺书。

景帝召试之,甚喜,抱置膝上,赐果钞。

后两召讲《尚书大义》称旨,命入京学。

”③天顺八年(1464)中进士,时年仅17岁。

随后,以优于文学书法,选庶吉士、授编修,累迁侍讲学士充东宫讲官,直至进文渊阁参预机务,晋升太子少保、礼部尚书兼文渊阁大学士。

弘治十八年(1505),李东阳与刘健、谢迁同受顾命辅佐武宗皇帝持政,累加少傅兼太子太傅。

就是在正德年间,太监刘瑾专权横行霸道时,李东阳仍身居高位(但在当时,他是出于难言的苦衷,趋奉宦官,“委曲匡持”,以求救正朝政的阙失,竭力“弥缝”、“补救”刘瑾乱政),直至故世。

李东阳李东阳简介:李东阳(1447—1516)字宾之,号西涯,谥文正。

汉族,祖籍湖广长沙府茶陵州(今湖南茶陵)人,寄籍京师(今北京市)。

明代中后期茶陵诗派的核心人物,诗人、书法家、政治家。

天顺八年进士,授编修,累迁侍讲学士,充东宫讲官,弘治八年以礼部侍郎兼文渊阁大学士,直内阁,预机务。

立朝五十年,柄国十八载,清节不渝。

文章典雅流丽,工篆隶书。

有《怀麓堂集》、《怀麓堂诗话》、《燕对录》。

生平明英宗正统十二年(1447年)六月初九李东阳出生于北京西涯村,父亲李淳是个饱学之士,以教私塾为生,因家贫,甚至还当过摆渡的船工。

幼年就显现出非凡的才华。

李东阳4岁时随父亲在北京时就会写直径一尺的大字,被京城中人视为神童。

顺天府官员把李东阳推荐给景帝,李东阳当着景帝写下“龙、凤、龟、麟”等大字,景帝非常高兴,赐给李东阳珍奇水果和金银元宝。

之后,并两次召见准予李东阳进顺天府学读书。

明英宗天顺八年(1464年),李东阳十八岁即中进士(跨级直接考),殿试二甲第一,选庶吉士,不久授编修,参与修撰《英宗实录》。

宪宗成化三年(1467年)书成,升从六品俸。

后迁侍讲,旋入经筵侍班。

十六年,为应天乡试考官。

二十年,再迁侍讲学士,辅太子诵习。

二十二年丁父忧。

孝宗弘治二年(1489年),补原官加左庶子,预修《宪宗实录》。

书成,升太常寺少卿。

弘治五年大旱,孝宗敕群臣言天灾事,东阳条摘有关《孟子》,以天灾与时政阙失相联,天降灾福与人事有关,望皇帝勤习经文,以诚意动天意。

而其他“凡事关祈祷,悉加屏绝。

”疏上,孝宗称赏。

迁礼部右侍郎,入内阁专典诰敕事。

八年,以本官入文渊阁参预机务。

十一年,加太子少保礼部尚书兼文渊阁大学士。

十六年,纂修《大明会典》成,进太子太保、户部尚书、谨身殿大学士。

时内阁大学士刘健、谢迁颇有刚直之名,刘健善断,谢善持论,而东阳性温而多智谋。

一时有“李公谋、刘公断、谢公尤侃侃侃”之赞。

孝宗对三大臣意见颇多采纳,并常召入宫中议事,“呼先生而不名。

游西山记李东阳

西山自太行联亘起伏数百里,东入于海,而都城中受其朝。

灵秀之所会,屹为层峰,汇为西湖。

湖方十余里,有山趾其涯,曰瓮山。

其寺曰圆静,寺左曰右湖,近山之境于是始胜。

又三里为功徳寺,洪波衍其东,幽林出其南。

路尽丛薄,始达于野,乃有玉泉出于山。

喷薄转激,散为溪池。

池上有亭,宣庙巡幸所驻跸处也。

又一里为华岩寺,有洞三,其南为吕公祠,一窍深黑,投之石,有水声,数步不可下,竟莫有穷之者。

又二十里为香山,楼宇台殿与石髙下,其绝顶胜瓮山,其泉胜玉泉。

又二十里为平坡寺,俗所谓大小青龙居之,迥绝孤僻其胜始极,而山之大观备矣。

成化庚寅四月之望,刑部郎中陆君孟昭与客游之,辰至于功徳寺,南至于玉泉,又南至于华岩,又西南至于香山,坐而乐之曰:“美哉,山乎!而不得在西湖之旁。

造物者亦有遗技乎?”或曰:“其特靳于是。

”或曰:“物固然耳,造物者何容心哉!”因相与大笑。

望平坡远,弗至。

乃循故道归。

过瓮山,登之。

孟昭曰:“维西山实胜都邑,不可阙好事者之迹。

”然官有守,士有习,不得岩探窟到,于旬月之顷,取适而止,无留心于兹,盖有合于弛张之义者,不可以不记。