反馈效应

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:1

反馈效应反馈效应(Feedback effect)什么是反馈效应反馈效应是指及时对活动结果进行评价,能强化活动动机,对工作起促进作用。

反馈原来是物理学中的一个概念,是指把放大器的输出电路中的一部分能量送回输入电路中,以增强或减弱输入讯号的效应。

心理学借用这一概念,以说明学习者对自己学习结果的了解,而这种对结果的了解又起到了强化作用,促进了学习者更加努力学习,从而提高学习效率。

这一心理现象称做"反馈效应"。

反馈效应实例分析素有“经营之神”之称的日本松下电器总裁松下幸之助有一次在一家餐厅招待客人,一行六个人都点了牛排?等六个人都吃完主餐,松下让助理去请烹调牛排的主厨过来,他还特别强调:“不要找经理,找主厨?”助理注意到,松下的牛排只吃了一半,心想一会儿的场面可能会很尴尬?主厨来时很紧张,因为他知道叫他的客人是大名鼎鼎的松下先生?他紧张地问道:“是不是牛排有什么问题?”松下略带歉疚地说:“牛排很美味,但是我只能吃一半?原因不在于厨艺,牛排真的很好吃,你是位非常出色的厨师,但我已80岁了,胃口大不如前?”主厨与在场的其人都困惑得面面相觑,松下接着说:“我想当面和你谈,是因为我担心,当你看到只吃了一半的牛排被送回厨房时,心里会难过?”在这里,松下幸之助所运用,就是即时反馈的技巧。

反馈效应的心理实验下面是心理学家赫洛克做过的一个著名反馈效应的心理实验:赫洛克把被试者分成4个等组,在4个不同诱因的情况下完成任务。

第一组为激励组,每次工作后预以鼓励和表扬;第二组为受训组,每次工作后对存在的第一点问题都要严加批语和训斥;第三组为被忽视组,每次工作后不给予任何评价,只让其静静地听其它两组受表扬和挨批评;第四组为控制组,让他们与前三组隔离,且每次工作后也不后也不给予任何评价。

实验结果表明:成绩最差者为第四组(控制组),激励组和受训组的成绩则明显优于被忽视组,而激励组的成绩不断上升,学习积极性高于受训组,受训组的成绩有一定波动。

巧用心理效应提高教学效益心理效应是指大多数人在相同的情况下或对某种相同的刺激,产生相同或相似的心理反应的现象,它具有普遍性,也具有差异性。

心理效应多属于偏见,具有消极作用,但只要恰当地利用之,也可以发挥出积极作用。

在化学教学过程中如果能巧妙利用心理效应的积极因素,就能提高教学的效果。

下面列举几个心理效应在化学教学中的应用,以期抱砖引玉。

一、期望效应美国著名教育心理学家罗森塔尔和助手雅各布森通过实验发现:教师对学生智力的期望,在某种情况下会对学生智力测验分数产生影响。

这就是轰动已久的皮格马利翁效应。

皮格马利翁效应实际上是一种期望效应。

教学中教师并不是对这些学生进行专门说教,而是借助学生的心理特点,把暗含期望的感情,巧妙地传给学生,使学生在老师的信任和期望中获得旺盛的求知欲,激发学生的内驱力,树立自信心。

笔者在教学中主要以下面三种方式应用期望效应:一是注意选准期望点,即对不同的学生输送不同的期望信息。

如,初三刚一开始学化学,其它学科差的学生,智商高、学习无目的学生,课堂纪律松散、随意性强的学生,班级中的优、中、差等学生,对他们均应设计和选准不同的期望点,做到对症下药,有的放矢。

二是巧妙定期望值,期望值不可过高或过低。

过高,学生觉得可望而不可及,反而失去信心;过低不易激起学生的热情,收效甚微。

一般说,期望应定在“跳一跳就能摘到果子”的高度。

这就需要教师针对不同层次的学生,设计不同尺度的期望值,形成师生共鸣的思想境界,达到预定的期望目标。

三是立体地输送期望信息,即从不同角度、不同侧面,采用不同方式,通过眼神、暗示、手势、微笑等把信息巧妙地传给学生,或通过公开表扬、个别谈话、他人传递等输送给学生。

期望心理是师生间爱的一种双向体验,它必须建立在相互信任的基础上,要因人、就事、适时、恰当的巧用,不可滥用,刺激过频反而使人麻木。

二、首因效应在记忆实践中,存在列在表中最前面的几个字比中间的字易于记住的倾向。

这就是心理学上的“首因效应”。

教育中的十二大心理效应(一)2008-12-9 9:11:00阅读681 次参与讨论(0)收藏1.瓦拉赫效应奥托·瓦拉赫是诺贝尔化学奖获得者,他的成功过程极富传奇色彩。

瓦拉赫在开始读中学时,父母为他选择了一条文学之路,不料一学期下来,教师为他写下了这样的评语:“瓦拉赫很用功。

但过分拘泥,难以造就文学之材。

”此后,父母又让他改学油画,可瓦拉赫既不善于构图,又不会润色,成绩全班倒数第一。

面对如此“笨拙”的学生,绝大部分老师认为他成才无望,只有化学老师认为做事一丝不苟,具备做好化学实验的素质,建议他学化学,这下瓦拉赫智慧的火花一下子被点燃了,终于获得了成功。

瓦拉赫的成功说明了这样一个道理:学生的智能发展是不均衡的,都有智慧的强点和弱点,他们一旦找到了发挥自己智慧的最佳点,使智能得到充分发挥,便可取得惊人的成绩。

后人称这种现象为“瓦拉赫效应”。

2.刻板效应社会心理学认为,那种用老眼光看人造成的影响称为“刻板效应”。

它是对人的一种固定而笼统的看法,从而产生一种刻板印象。

在学校经常可见到这种现象,教师对那些天资聪颖、学习成绩优秀的学生,脸上往往流露出喜爱的神色,并受到器重和青睐。

而天资愚笨、学习成绩较差的学生则往往受到歧视,教师表现出急躁、厌烦的情绪,令人沮丧的话常挂在嘴边。

实践证明,经常受到这种“待遇”的学生,会顿觉凉水浇身,丧失了学习信心,失掉了克服困难的勇气,以至产生颓废情绪。

3.罗森塔尔效应美国心理学家罗森塔尔考查某校,随意从每班抽3名学生共18人写在一张表格上,交给校长,极为认真地说:“这18名学生经过科学测定智商很高。

”事过半年,罗氏又来到该校,发现这18名学生的确表现超常。

罗森塔尔效应就是期望心理中的共鸣现象。

运用到人事管理中,就要求领导对下属要投入感情、希望和特别的诱导,使下属得以发挥自身的主动性和创造性。

如领导在交办某一项任务时,不妨对下属说:“我相信你一定能办好”、“我想早点听到你成功的消息。

1.似是而非效应你很需要别人喜欢并尊重你。

你有自我批判的倾向。

你喜欢生活有些变化,厌恶被人限制。

你的有些抱负往往很不现实。

你有时怀疑自己所做的决定或所做的事是否正确。

你认为在别人面前过于坦率地表露自己是不明智的。

你有时外向、亲切、好交际,而有时则内向、谨慎、沉默。

你有许多可以成为你优势的能力没有发挥出来,同时你也有一些缺点,不过你一般可以克服它们。

你与异性交往有些困难,尽管外表上显得很从容,其实你内心焦急不安。

你以自己能独立思考而自豪,别人的建议如果没有充分的证据你不会接受。

2.瓦拉赫效应奥托·瓦拉赫是诺贝尔化学奖获得者,他的成功过程极富传奇色彩。

瓦拉赫在开始读中学时,父母为他选择了一条文学之路,不料一学期下来,教师为他写下了这样的评语:“瓦拉赫很用功。

但过分拘泥,难以造就文学之材。

”此后,父母又让他改学油画,可瓦拉赫既不善于构图,又不会润色,成绩全班倒数第一。

面对如此“笨拙”的学生,绝大部分老师认为他成才无望,只有化学老师认为做事一丝不苟,具备做好化学实验的素质,建议他学化学,这下瓦拉赫智慧的火花一下子被点燃了,终于获得了成功。

瓦拉赫的成功说明了这样一个道理:学生的智能发展是不均衡的,都有智慧的强点和弱点,他们一旦找到了发挥自己智慧的最佳点,使智能得到充分发挥,便可取得惊人的成绩。

后人称这种现象为“瓦拉赫效应”。

3.门坎效应所谓门坎效应,是指一个人接受了较低层次的要求后,适当引导,往往会逐步接受更高层次的要求。

该效应是美国社会心理学家弗里德曼与弗雷瑟于1966年在做无压力屈从:登门坎技术的现场实验中提出的。

4.共生效应自然界有这样一种现象:当一株植物单独生长时,显得矮小、单调,而与众多同类植物一起生长时,则根深叶茂,生机盎然。

人们把植物界中这种相互影响、相互促进的现象,称之为“共生效应”。

事实上,我们人类群体中也存在“共生效应”。

英国“卡迪文实验室”从1901年至1982年先后出现了25位诺贝尔获奖者,便是“共生效应”一个杰出的典型。

1、瓦拉赫效应】奥托·瓦拉赫是诺贝尔化学奖获得者。

中学时,父母为他选择了一条文学之路,不料一学期下来,教师为他写下了这样的评语:“瓦拉赫很用功。

但过分拘泥,难以造就文学之材”只有化学老师认为他具备做好化学实验的素质,建议他学化学,这下瓦拉赫智慧的火花一下子被点燃了,终于获得了成功【2.门坎效应】所谓门坎效应,是指一个人接受了较低层次的要求后,适当引导,往往会逐步接受更高层次的要求。

该效应是美国社会心理学家弗里德曼与弗雷瑟于1966年在做无压力屈从:登门坎技术的现场实验中提出的。

【3.共生效应自然界有这样一种现象:当一株植物单独生长时,显得矮小、单调,而与众多同类植物一起生长时,则根深叶茂,生机盎然。

人们把植物界中这种相互影响、相互促进的现象,称之为“共生效应”。

英国“卡迪文实验室”从1901年至1982年先后出现了25位诺贝尔获奖者,便是“共生效应”一个杰出的典型【4.刻板效应】社会心理学认为,那种用老眼光看人造成的影响称为“刻板效应”。

天资愚笨、学习成绩较差的学生则往往受到歧视,教师表现出急躁、厌烦的情绪,令人沮丧的话常挂在嘴边。

实践证明,经常受到这种“待遇”的学生,会顿觉凉水浇身,丧失了学习信心,失掉了克服困难的勇气,以至产生颓废情绪。

【5.首因效应】初次与人或事接触时,在心理上产生对某人或某事带有情感因素的定势,从而影响到以后对该人或该事的评价。

所以,我们可以看出,对决策中收集正确的情报加以分析而言,这种效应是不利的。

无论第一印象是好或是坏都是片面的,不利于全面地了解、分析。

【6.近因效应】近因效应指的是某人或某事的近期表现在头脑中占据优势,从而改变了对该人或该事的一贯看法。

近因效应与首因效应是相对应的两种效应。

首因效应一般在较陌生的情况下产生影响,而近因效应一般在较熟悉的情况下产生影响。

两者都是对人或事的片面了解而主观臆断,使得决策信息失真。

【7.晕轮效应(光环效应)】晕轮效应是指某人或某事由于其突出的特征留下了深刻的印象,而忽视了其它的心理和行为品质。

反馈效应经济学的定义反馈效应经济学啊,就像是一场超级有趣的互动游戏。

想象一下,经济是一个巨大的生态系统,里面的各个元素就像一群性格各异的小动物。

企业就像是一只只忙碌的小松鼠,到处寻找松果(利润)。

当市场有了反馈,那就好比森林里突然传来了一阵特殊的风声。

如果顾客对小松鼠卖的坚果(产品)说“哇,这坚果太好吃啦!”这就是正面反馈,就像一阵温暖的春风,小松鼠听了可高兴了,会更加努力地去收集更好的坚果,扩大自己的小窝(企业规模)。

消费者呢,他们就像是一群挑剔的美食家。

他们的反馈就像美食家对菜品的评价。

要是产品不好,就像端上来一盘黑暗料理,那消费者的负面反馈就如同暴风雨,打得企业这只小松鼠晕头转向,可能会让它重新思考自己的坚果采集策略。

在这个经济大森林里,政府有时候就像森林管理员。

如果企业和消费者之间的反馈出现了混乱,管理员就得出手调整。

比如说企业这只小松鼠太贪心,把所有的坚果都藏起来不给其他小动物(哄抬物价),管理员就得出来警告,这就像是对经济生态的一种宏观反馈调节。

再看看投资市场,投资者就像一群冒险家。

他们根据市场的反馈来决定是继续探险(投资)还是赶紧撤退回营地(撤资)。

如果一个公司的财报好看,就像发现了一座满是金银财宝的神秘岛屿,投资者们就会蜂拥而至。

但要是突然传出这个公司的负面消息,就像岛屿上出现了怪物,投资者们跑得比兔子还快。

反馈效应经济学还像是一个巨大的回音壁。

企业喊出自己的产品理念,消费者回应,然后企业再根据回应调整自己的喊声。

这个过程不断循环,就像两个人在山谷里对喊,声音传来传去,不断变化。

而且呀,这个经济世界里的反馈就像魔法咒语。

好的反馈咒语能让企业这头沉睡的巨龙腾飞,而坏的反馈咒语可能会让原本辉煌的城堡瞬间崩塌。

有时候,新的科技或者潮流的出现,就像森林里突然长出了神奇的果树。

企业如果能根据消费者对这些新事物的反馈迅速行动,就像小松鼠第一个发现新果树并占领了它,就能收获满满的果实。

要是反应慢了,那就只能看着其他小松鼠吃得饱饱的,自己饿肚子啦。

如何认识反馈效应反馈效应,也叫反馈机制,是指一个系统中的因素受到其他因素的作用后产生的反馈效果。

也就是说,一个系统中的某个因素发生变化,会对其他因素产生影响,进而引起原因发生变化的系统再次发生变化,形成一个闭环的循环反应过程。

在我们的生活中,反馈效应也是无处不在的。

不论是个人与个人之间的关系,还是公司内部的运作,甚至于整个社会系统,都存在着各种各样的反馈效应。

认识反馈效应,能够帮助我们更好地理解事物的发展规律,从而更好地应对各种挑战和问题。

首先,我们需要了解反馈效应的基本原理。

反馈效应可以分为正反馈和负反馈两种类型。

正反馈是指一个因素的变化会进一步加强该因素的变化,形成一个正向的循环。

负反馈则是指一个因素的变化会抑制该因素的变化,形成一个负向的循环。

正反馈一般会加剧系统的不稳定性,而负反馈则对系统的稳定性有利。

接下来,我们来看一些实际的例子,帮助我们更好地理解反馈效应。

一个常见的例子是自我实现预言。

当我们对自己抱有一种固定的信念或期望时,我们会倾向于采取与这种信念或期望相一致的行为,进而实现它。

比如,如果我们相信自己能够成功,我们就会采取积极的行动,增加成功的机会。

这种信念和行为的循环反馈,会使我们进一步增强信心,从而助力我们实现成功。

另一个例子是公司内部的反馈机制。

一个公司的运作是一个复杂的系统,各个部门和员工之间相互作用,形成复杂的反馈网络。

如果一个部门的工作出现问题,会对其他部门的工作产生影响,进而影响整个公司的运作。

这时,是否能够及时发现问题并采取有效的措施,决定了公司能否迅速调整和恢复正常运作。

因此,认识和理解反馈效应,对于公司的管理和决策具有重要的意义。

最后,我们来讨论一下如何认识反馈效应。

首先,我们要保持开放的心态,积极观察和分析事物之间的相互影响和相互作用。

在遇到问题和挑战时,不要急于求解,而是耐心观察和思考,从中寻找潜在的反馈机制。

其次,我们要注重数据的收集和分析。

通过大量的数据,我们可以更准确地了解事物之间的关系和发展趋势,从而更好地把握反馈效应。

浅析数学学习评价中心理效应的合理运用摘要:教育改革的背景下在学生数学学习评价中运用合理的心理效应,关注学生数学学习过程,以及过程中表现出来的情感和态度,帮助学生认识自我,建立自信,促进学生的发展。

关键词:数学学习;评价;心理效应教学中的心理效应是指师生相互交往的心理互动,对课堂教学活动与效果的影响和作用。

它是一种规律性的心理现象,如果教师在课堂教学中能灵活、恰当地运用这些奇妙的心理效应进行数学学习的评价,一定能更好地帮助学生认识自我,建立信心,并得到更加全面的发展。

一、这样的结果也是对的——反馈效应反馈效应是指学习者对自己的学习结果得到及时的了解,且对这种结果的了解又起了强化作用,促进当事人更加努力地学习,从而提高学习效率,这种心理现象叫做反馈效应。

在数学学习评价中,如果教师能及时地将学生在课堂学习中的表现反馈给他们,强调过程本身的价值,对学生凡是有价值的所作所为,给予支持与肯定,那么这样就既尊重了学生的个体差异,又保护了学生的自信。

如,在《十几减几》的一次练习课中,探究15-8的计算方法,学生一:“15-8,我是把15分成10和5,10-8=2,2+5=7”,学生二:“15-8,我把8分成5和3,15-5=10,10-3=7”,学生三:“因为8+7=15,所以15-8=7”,学生四:“我一个一个地减。

”……对于学生的这些算法,老师给予一一肯定,学生的兴致也很高涨,纷纷举手想把自己的算法说给大家听。

这时,一个平时不爱发言的学生举起的手又缩了回去,这时老师请他起来:“你有不一样的算法吗?”这位学生说:“老师,我是这样算的:15-8,我用5-8,不够减,先用8减5得3,再用10减3得7,因此,15-8=7”话刚说完,立刻引起了同学们的议论纷纷,很多学生嚷嚷:“老师,他说错了,不能倒过来减。

”又有学生说:“老师,这样算的结果也是对的呀,那他的算法对不对呢?”面对学生提出的问题,老师:“这种算法到底对不对?大家想不想知道?”全班都说想,“那好,我们一起用这种方法算一算。

有反馈与无反馈速度知觉的研究心理11-1 110724106 李昱摘要本实验研究有无反馈对碰撞时间估计的影响。

反馈效应是指及时对活动结果进行评价,能强化活动动机,对工作起促进作用。

这一心理现象称做"反馈效应"。

实验采用遮挡范式,即在不同速度条件下,离终点一定距离时,物体被遮挡,由被试判断何时到达终点。

实验分为无反馈和有反馈,自变量为有无反馈,过程为让被试看速度知觉仪上移动的黄亮点,估计碰撞发生时按下电键。

有无反馈对被试的速度知觉产生显著的影响,且无反馈的速度知觉精确性远小于有反馈的速度知觉精确性。

关键词:速度知觉碰撞时间遮挡范式反馈1引言在之前的速度知觉实验中会给与实验者每次完成后一个反馈,让其知道自己与正确值得差距,对接下来的实验肯定存在在影响,今天我们就来探究一下。

反馈效应是指及时对活动结果进行评价,能强化活动动机,对工作起促进作用。

反馈原来是物理学中的一个概念,是指把放大器的输出电路中的一部分能量送回输入电路中,以增强或减弱输入讯号的效应。

心理学借用这一概念,以说明学习者对自己学习结果的了解,而这种对结果的了解又起到了强化作用,促进了学习者更加努力学习,从而提高学习效率。

这一心理现象称做"反馈效应"。

我假设有无反馈对被试的速度知觉精确性存在着极其显著的差异且无反馈的速度知觉精确性远小于有反馈的速度知觉精确性。

通常当被试知道自己的估计时间后,首先被试更加努力得想要正确地估计碰撞时间,使被试的注意力等得到一定的提升。

其次当被试得到反馈后对前一次自己的估计的时间有了主观的感受,可以提高对速度感受和时间长度的敏感,从而使实验中发生了反馈效应。

因此本实验分为无反馈和有反馈两种速度知觉实验,与无反馈的速度知觉实验相比,有反馈的速度知觉实验增加了速度误差的反馈信息,实验中每次都将被试的估计结果反馈给被试,呈现于屏幕。

这样可以分析有反馈情况下对速度知觉准确性的影响。

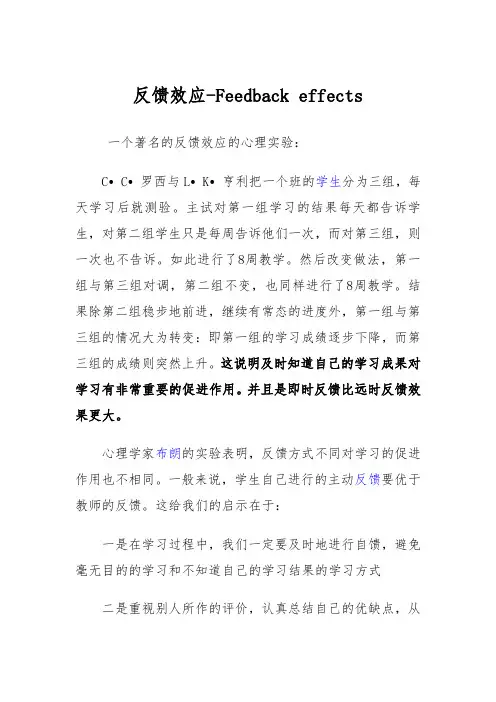

反馈效应-Feedback effects一个著名的反馈效应的心理实验:C•C•罗西与L•K•亨利把一个班的学生分为三组,每天学习后就测验。

主试对第一组学习的结果每天都告诉学生,对第二组学生只是每周告诉他们一次,而对第三组,则一次也不告诉。

如此进行了8周教学。

然后改变做法,第一组与第三组对调,第二组不变,也同样进行了8周教学。

结果除第二组稳步地前进,继续有常态的进度外,第一组与第三组的情况大为转变:即第一组的学习成绩逐步下降,而第三组的成绩则突然上升。

这说明及时知道自己的学习成果对学习有非常重要的促进作用。

并且是即时反馈比远时反馈效果更大。

心理学家布朗的实验表明,反馈方式不同对学习的促进作用也不相同。

一般来说,学生自己进行的主动反馈要优于教师的反馈。

这给我们的启示在于:一是在学习过程中,我们一定要及时地进行自馈,避免毫无目的的学习和不知道自己的学习结果的学习方式二是重视别人所作的评价,认真总结自己的优缺点,从而明确自己的努力方向。

三是正确对待自己的进步,成功时不骄傲,仍坚持继续努力;进展不理想时不要丧失信心,决心迎头赶上。

素有“经营之神”之称的日本松下电器总裁松下幸之助有一次在一家餐厅招待客人,一行六个人都点了牛排?等六个人都吃完主餐,松下让助理去请烹调牛排的主厨过来,他还特别强调:“不要找经理,找主厨?”助理注意到,松下的牛排只吃了一半,心想一会儿的场面可能会很尴尬?主厨来时很紧张,因为他知道叫他的客人是大名鼎鼎的松下先生?他紧张地问道:“是不是牛排有什么问题?”松下略带歉疚地说:“牛排很美味,但是我只能吃一半?原因不在于厨艺,牛排真的很好吃,你是位非常出色的厨师,但我已80岁了,胃口大不如前?”主厨与在场的其人都困惑得面面相觑,松下接着说:“我想当面和你谈,是因为我担心,当你看到只吃了一半的牛排被送回厨房时,心里会难过?”在这里,松下幸之助所运用,就是即时反馈的技巧。

所谓反馈,原本是物理学中的一个概念,是指把放大器的输出电路中的一部分能量送回输入电路中,以增强或减弱输入讯号的效应。

亲子关系中的反馈效应举例说明亲子关系中的反馈效应可真是个有趣的话题。

咱们都知道,父母和孩子之间的互动就像是打乒乓球,来来回回,反复碰撞,产生的效果可不只是分数那么简单。

想象一下,一个父亲正在教他的孩子骑自行车。

孩子刚开始的时候,手忙脚乱,摔了个四脚朝天,父亲一边在旁边鼓励着,嘴里还念叨着“别怕,慢慢来!”可孩子听了,也许觉得父亲的声音像是在说“你可真不行”,于是信心直线下降,心里想“我这辈子都不能骑了”。

这时候,父亲的鼓励变得至关重要,若是他多一点耐心,孩子就会感受到温暖,恢复信心,骑上去的几率也就高了。

再想象一下,孩子在学校里遇到困难,回到家满脸沮丧。

父母如果表现出理解,拍拍肩膀,说“没事,谁没犯过错呢?”孩子的心情瞬间好很多。

反之,如果父母急得像热锅上的蚂蚁,开始埋怨,孩子就会觉得自己是个失败者,内心的反馈也会变得消极。

这就像是无形中给孩子的心上加了一道枷锁,愈加沉重,愈加难以承受。

还有一个小故事,想跟大家分享。

某天,妈妈准备给孩子做一道他最喜欢的菜,结果一不小心把盐放多了。

孩子尝了一口,差点喷出来,立马把妈妈一顿“批评”。

这时候,如果妈妈像个大姑娘一样,撒娇说“哎呀,妈妈下次一定小心”,孩子就会笑笑,心里想着“哎,妈妈真可爱”,气氛就轻松多了。

可如果妈妈发火,回嘴说“你这个小祖宗,真是不懂事”,孩子的反馈就会是“我再也不吃你做的饭了”,然后心里开始怀疑妈妈的厨艺,甚至开始不信任她的爱。

这种反馈效应不仅限于孩子,父母的反应也在不断影响孩子的成长。

比如,有的家长在孩子面前总是表现得特别完美,连小错误都不允许犯。

这种情况下,孩子就会觉得自己永远也达不到父母的标准,心里苦得跟什么似的,结果就是不敢尝试新事物,畏手畏脚,变得越来越小心翼翼。

可如果父母能偶尔分享一些自己的小失误,告诉孩子“人非圣贤,孰能无过”,那孩子就会明白,原来每个人都有不完美,自己也可以勇敢地去追梦,犯错也是成长的一部分。

不仅仅是在情感上,亲子关系的反馈效应还体现在行为习惯上。

第1篇在我国的教育体系中,四个效应一直是教育工作者研究和实践的重要课题。

这四个效应分别是:环境效应、榜样效应、情感效应和反馈效应。

通过对这四个效应的深入理解和实践,我深刻体会到了它们在教育过程中的重要性。

以下是我对这四个效应的心得体会。

一、环境效应环境效应是指教育环境对个体发展产生的影响。

一个良好的教育环境能够激发学生的学习兴趣,培养他们的学习习惯,提高他们的学习效率。

以下是我在教育实践中对环境效应的一些体会:1. 教室环境:教室是学生日常学习的主要场所,一个温馨、整洁、有序的教室环境能够让学生感到舒适,有利于他们的学习。

因此,作为教师,我们要注重教室的布置,营造一个有利于学生学习的氛围。

2. 家庭环境:家庭是学生成长的第一课堂,家长的教育观念、家庭氛围等都会对学生的成长产生重要影响。

作为教师,我们要与家长保持良好的沟通,共同关注学生的成长,为学生创造一个良好的家庭环境。

3. 社会环境:社会环境对学生的价值观、道德观等产生深远影响。

作为教师,我们要引导学生关注社会热点问题,培养他们的社会责任感,让他们在社会环境中健康成长。

二、榜样效应榜样效应是指个体受到他人榜样行为的影响,从而产生积极的心理和行为反应。

以下是我在教育实践中对榜样效应的一些体会:1. 教师榜样:教师是学生学习的引路人,教师的一言一行都会对学生产生深远影响。

因此,我们要以身作则,做到言行一致,成为学生的榜样。

2. 同龄人榜样:同龄人之间的榜样效应更为明显。

我们要善于发现和宣传优秀学生的典型事迹,激发其他学生的学习热情。

3. 家长榜样:家长是孩子成长的第一任教师,家长的教育方式、言行举止等都会对孩子产生重要影响。

我们要引导家长树立正确的教育观念,成为孩子的榜样。

三、情感效应情感效应是指个体在情感交流中产生的一种心理和行为反应。

以下是我在教育实践中对情感效应的一些体会:1. 教师情感投入:教师对学生的关爱、关心和尊重能够激发学生的学习兴趣,提高他们的学习积极性。

学习中的心理效应八六班袁俊杰一、过度学习效应所谓过度学习效应是指在记住和学会的基础上,继续进行学习某种知识和技能,其效果优于适度学习。

德国心理学家H·艾宾斯对这一效应作了最早的实验研究。

他为了测量超过记诵学习所需的过度学习的量,曾以不同的次数读过几级16个无意义的音节,结果发现,过度学习材料比刚能回忆的材料保持效果较好,而且其保持效果和原学习的分量大致成比例。

过度学习效应一般发生在识记学习和辨别学习中。

W·E·克留格针对识记学习曾做过一项著名的实验,在完全学会12个单音节后再进行50%至100%过度学习,一天、两天、四天、七天、十四天及二十八天后所进行再学习中测定的保持量,显示出过度学习使保持量增加,过度学习不仅促进了记忆的保持,而且对后面的学习增大了正迁移。

L·S·里特发现,在辨别学习中,由于过度学习,使逆转学习变得容易,他在动物实验的基础上提出了反应学说。

六十年代后,大多是进行人的关于辨别学习的研究,出现了多种学说。

虽然上述各种学说还在争议,但一般认为在一定范围内,过度学习是必须的,超过了一定限度,将可能再现注意分散、厌倦、疲劳等消极效应。

二、反馈效应反馈效应原来是物理学中的一个概念,是指把放大器的输出电路中的一部分能量送回输入电路中,以增强或减弱输入讯号的效应。

心理学借用这一概念,以说明学习者对自己学习结果的了解,而这种结果的了解又起到了强化的作用,促进了学习者更加努力学习,从而增加学习效率。

这一心理现象称为“反馈效应”。

C·C·罗西与L·K·亨利做过如下一个实验。

把一个班的学生分为三组,每天学习后就测验。

主试对第一组学习的结果每天都告诉他们,对第二组学生只是每周后告诉他们,而对第三组,则城镇此报告。

如此进行了八周,然后改变做法,第一与第三两组进行对调报告方式,第二组的方式不变,如此也进行了八周。

结果除第二组稳步地前进,继续有常态的进度外,第一与第三两组的情况大为转变(如图所示):即第一组的成绩逐步下降,而第三组的成绩则突然上升。

如何运用反馈效应如何运用反馈效应导言:反馈效应是指人们通过获得与自己行为相关的信息来调整和改善其行为的过程。

它在个人发展、学习、组织发展等许多方面都起着重要作用。

本文将探讨如何运用反馈效应,以帮助个人和组织实现进步和成功。

一、个人层面的反馈效应个人在实现自我发展和成长过程中,可以通过反馈效应来调整和改善自己的行为。

以下是一些方法:1.设定明确的目标:个人可以设定明确的目标,并通过不断接收反馈信息来监控自己的行为是否符合目标要求。

反馈信息可以来自他人的评价、自己的观察和对比等。

通过比较目标与行为的差距,个人可以了解自己的不足之处并采取相应的行动来进行改进。

2.积极寻求反馈:个人可以主动向他人寻求反馈,以了解自己的表现。

这可以通过与他人进行交流、参加培训和工作评估等方式来实现。

通过获取他人对自己行为的评价和建议,个人可以深入了解自己的优势和不足,并在此基础上进行相应的调整和改进。

3.主动反思和总结:个人可以通过反思和总结自己的行为和经验,获取对自己的反馈信息。

这可以通过定期进行个人发展计划的评估和总结、记录工作经验、参加培训和学习等方式来实现。

通过对自己的行为和经验进行反思和总结,个人可以更好地认识自己的行为模式、优势和不足,并在此基础上进行调整和改进。

二、组织层面的反馈效应组织也可以通过运用反馈效应来促进自身的发展和提高。

以下是一些方法:1.建立良好的反馈机制:组织可以建立健全的反馈机制,为员工提供及时和有效的反馈信息。

这可以通过定期的工作评估、内部调查、员工倡议和反馈讨论会等方式来实现。

通过向员工提供及时和准确的反馈信息,组织可以了解员工的行为和表现,并采取相应的行动来提高员工的工作效率和满意度。

2.激励与奖惩相结合:组织可以将反馈效应与激励相结合,通过对员工的行为给予正面的反馈和奖励,以促进员工的积极性和意愿。

同时,对于员工的不足之处,组织也可以采取相应的奖惩措施,以激励员工改善自己的行为和表现。

反馈效应经济学的定义反馈效应经济学,这个名字听起来是不是有点儿高大上?但其实嘛,咱们可以把它理解得简单点,像在聊家常一样。

想象一下,假如你在某个小镇上开了一家咖啡馆,刚开始生意平平,顾客稀稀拉拉,没啥气氛。

然后有一天,你推出了一款超好喝的拿铁,哎哟,那味道简直了,顾客们纷纷来尝鲜。

于是,大家都来喝,咖啡馆里热闹得像过节一样。

你看到这么多人来,心里美滋滋的,于是决定再增加几种新口味。

这就是反馈效应的开始,一种循环,像是滚雪球,越滚越大,越滚越热闹。

再说说这个反馈效应是咋回事,简单点讲就是一种因果关系的循环。

比如说,咖啡馆生意好了,顾客多了,心情自然也好,连带着服务态度也会变得更好。

顾客感受到温暖,再来买咖啡,生意越来越兴隆。

就像是种子发芽,浇水施肥,慢慢长成大树。

这种正向反馈就像是给你加油,越干越有劲儿。

但生活不可能总是一帆风顺,偶尔也会有些负向反馈来捣乱。

想象一下,咖啡馆里的咖啡品质下降,顾客开始抱怨,渐渐地,大家都不愿意再来了。

生意一落千丈,心情也跟着糟糕。

就这样,反馈效应让你体验到了风风雨雨,真是个好老师,教会你如何应对各种情况。

说到这里,咱们可以想象一下大自然中的反馈效应。

比如气候变化,温度升高,冰川融化,海平面上升,影响到生态平衡。

动物们因为栖息地的变化而迁徙,进而又影响到其他生物的生存。

这种反馈效应就像一场无形的战争,打得不可开交。

人类呢,常常站在一旁观战,做出各种决策,有时候好,有时候坏,结果又反过来影响到环境。

真是个奇妙的循环,像是天上的星星,闪烁着,时而明亮,时而黯淡。

在经济学上,反馈效应同样存在。

相关部门的一项,可能会引发市场的反应,进而又影响到本身。

想象一下,相关部门说要提高最低工资,结果企业为了应对,调高了商品价格。

消费者觉得买东西变贵了,于是开始缩减开支,最终又影响到企业的销售额。

经济学家们就像是在看一场复杂的棋局,每一步都得小心翼翼。

好比是在玩“过家家”,你一动手,别的事情就得跟着变,像是连锁反应,变化得让人眼花缭乱。

赫洛克效应

又称反馈效应。

是指及时对工作结果进行评价,能强化工作动机,对工作起促进作用。

适当表扬的效果明显优于批评,而批评的效果比不予任何评价的好。

1925年,美国心理学家赫洛克(Hurlock,E.B.)就做了一个著名实验,将106名小学四、五年级孩子作为研究对象,分成能力相当的四组,在四种不同的情境下进行学习,完成难度相等的学习任务。

实验结果发现,即使是相同的任务,四组的表现也完全不同。

第一组我们简单叫做“受表扬组”,在每次完成任务后,会受到鼓励和表扬。

第二组我们称之为“受训斥组”,与第1组完全相反在完成任务之后,无论结果如何,都会受到严厉的批评。

第三组我们称之为“受忽视组”,和1、2组不同,他们是被忽视的一群人,既没有表扬、也没有批评。

第四组我们称之为“控制组”,在整个过程中,全程与前3组隔离而且事后完全不给予评价。

实验结果如下:

1、表现最差的一组是第4组,表现最好的一组是第1组。

2、随着时间的推移,第一组(受表扬组)的表现越来越好,呈现稳步上升的趋势。

3、第2组(受批评组)即使没有第1组表现好,但是和第3组(受忽视组)相比,数据要更好。

这就是著名的赫洛克效应,他告诉我们:对于工作结果即时给予评价,能够强化工作动机,对工作起到促进作用。

适当表扬的效果显然比批评要好,而批评的效果优于不给予批评。

这个实验后来被广泛应用到生活中的许多场景中。

反馈原来是物理学中的一个概念,是指把放大器的输出电路中的一部分能量送回输入电路中,以增强或减弱输入讯号的效应。

心理学借用这一概念,以说明学习者对自己学习结果的了解,而这种对结果的了解又起到了强化作用,促进了学习者更加努力学习,从而提高学习效率。

这一心理现象称做“反馈效应”。

下面是一个著名的反馈效应的心理实验。

C.C.罗西与L.K.亨利把一个班的学生分为三组,每天学习后就测验。

主试对第一组学习的结果每天都告诉学生,对第二组学生只是每周告诉他们一次,而对第三组,则一次也不告诉。

如此进行了8周教学。

然后改变做法,第一组与第三组对调,第二组不变,也同样进行了8周教学。

结果除第二组稳步地前进,继续有常态的进度外,第一组与第三组的情况大为转变:即第一组的学习成绩逐步下降,而第三组的成绩则突然上升。

这说明及时知道自己的学习成果对学习有非常重要的促进作用。

并且是即时反馈比远时反馈效果更大。

心理学家布朗的实验表明,反馈方式不同对学习的促进作用也不相同。

一般来说,学生自己进行的主动反馈要优于教师的反馈。

这给我们的启示在于。

一是在学习过程中,我们一定要及时地进行自我反馈,避免毫无目的的学习和不知道自己的学习结果的学习方式。

二是重视老师在作业或试卷上所作的评语,认真总结自己学习上存在的优缺点,从而明确自己的努力方向。

三是正确对待自己的学习成绩,取得高分时不骄傲,仍坚持继续努力;成绩不理想时不要丧失信心,决心迎头赶上。