经典纹样(中国2秦汉时期)1 共92页

- 格式:ppt

- 大小:9.28 MB

- 文档页数:92

中国传统纹样大合集,都是珍贵的资料· 这是饕餮纹·饕餮纹,青铜器上常见的花纹之一,最早见于长江中下游地区的良渚文化陶器和玉器上,盛行于商代至西周早期。

兽面纹有的有躯干、兽足,有的仅作兽面。

“饕餮纹”是后人附会的称呼。

饕餮此兽是古人融合了自然界各种猛兽的特征,同时加以自己的想象而形成的,其中兽的面部巨大而夸张,装饰性很强,常作为器物的主要纹饰,与古代人民的文化生活息息相关,充分体现了古代劳动人民的智慧和创造能力,研究者称为兽面纹。

▼· 夔纹素材·夔纹是传统装饰纹样的一种,是青铜器上的装饰。

夔是神话中形似龙的兽名。

一说为龙纹、蜗身兽纹。

《庄子·秋水》中言:“夔怜蚿,蚿怜蛇,蛇怜风,风怜目,目怜心。

”释文:“夔,一足兽也。

……其状如牛,苍色无角,一足能走,出入水即风雨,目光如日月,其音如雷,名曰夔。

”▼· 蝉纹素材·中国古代青铜器纹饰之一。

多见于青铜器、玉器、陶瓷器上。

《说文》:“蝉,以旁鸣者。

”蝉又名蜩,《诗·大雅·荡》:“如蜩如螗”,毛享传:“蜩,蝉也。

”螗也是蝉的一种,别有寒蝉称蜺。

蝉是季候的虫,《诗· 豳凤·七月》:“五月鸣蜩。

”旧说,汉代侍中以蝉为冠饰,取其居高食露,精洁可贵之意。

青铜器蝉纹,蝉体大多作垂叶形三角状,腹有节状条纹,无足,近似蛹,四周填云雷纹;也有长形的蝉纹,有足,也以云雷纹作地纹。

盛行于殷末周初,主要装饰在鼎、爵的流上,少数觚、个别盘上也饰有蝉纹。

可能意味蝉纹和饮食及盥洗有一定联系,其取义大约是象征饮食清洁的意思。

蝉又名复育,《论衡·无形篇》:“复育转而为蝉”。

蝉纹中有的无足,似蛹,可能就是复育,如此,蝉纹还有象征死而转生之意。

▼· 重环纹素材·重环纹是中国古代传统装饰纹样。

中国青铜器纹饰之一。

由略呈椭圆形的环组成纹带,环有一重、两重、三重,环的一侧形成两直角或锐角。

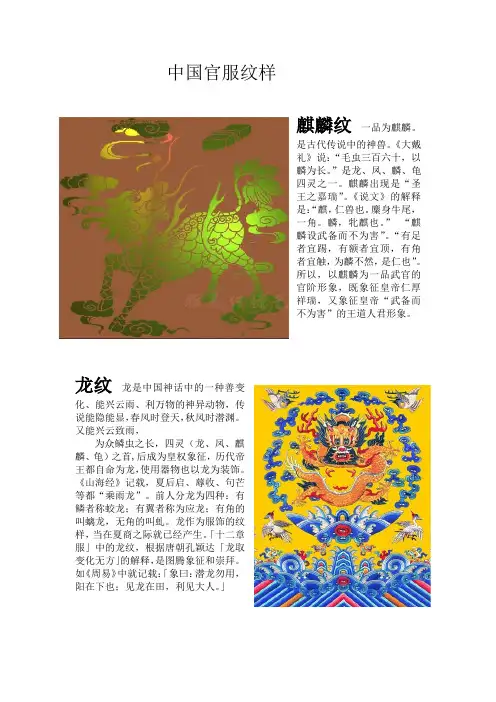

中国官服纹样麒麟纹一品为麒麟。

是古代传说中的神兽。

《大戴礼》说:“毛虫三百六十,以麟为长。

”是龙、凤、麟、龟四灵之一。

麒麟出现是“圣王之嘉瑞”。

《说文》的解释是:“麒,仁兽也。

麋身牛尾,一角。

麟,牝麒也。

”“麒麟设武备而不为害”。

“有足者宜踢,有额者宜顶,有角者宜触,为麟不然,是仁也”。

所以,以麒麟为一品武官的官阶形象,既象征皇帝仁厚祥瑞,又象征皇帝“武备而不为害”的王道人君形象。

龙纹龙是中国神话中的一种善变化、能兴云雨、利万物的神异动物,传说能隐能显,春风时登天,秋风时潜渊。

又能兴云致雨,为众鳞虫之长,四灵(龙、凤、麒麟、龟)之首,后成为皇权象征,历代帝王都自命为龙,使用器物也以龙为装饰。

《山海经》记载,夏后启、蓐收、句芒等都“乘雨龙”。

前人分龙为四种:有鳞者称蛟龙;有翼者称为应龙;有角的叫螭龙,无角的叫虬。

龙作为服饰的纹样,当在夏商之际就已经产生。

「十二章服」中的龙纹,根据唐朝孔颖达「龙取变化无方」的解释,是图腾象征和崇拜。

如《周易》中就记载:「象曰:潜龙勿用,阳在下也;见龙在田,利见大人。

」斗牛纹《名义考》:“斗牛如龙而觩角。

”觩角即角作曲貌,一如弓鞬式。

形异于龙、蟒之角。

《埤雅》:“虚危(星名)以前像蛇,蛇体如龙”。

故知斗牛纹并非牛形,而是一种想象的形象。

《宸垣识略》:“西内海子中有斗牛,即虬螭之类,遇阴雨作云雾……且视之,湖冰破裂一道已纵去。

”亦谓非真牛形。

又故宫太和殿脊兽中有斗牛一兽,头不作蟒形,遍体作鳞片,尾与麒麟尾相似。

此兽纹亦用于服饰。

斗牛纹服,决于飞鱼之服,属赐服之一。

飞鱼纹《山海经·海外西经》:“龙鱼陵居在其此,状如狸(或曰龙鱼似狸一角,狸作鲤)。

”因能飞,所以一名飞鱼,头如龙,鱼身一角。

《明史·舆服志》:“张瓒为兵部尚书服蟒?帝怒曰:‘尚书二品,何自服蟒’。

张瓒对曰:‘所服乃钦赐飞鱼服,鲜明类蟒,非蟒也’。

”至明时,飞鱼纹类蟒形,有鱼鳍、龟尾,亦有两角。

中国经典传统纹样■云雷纹云雷纹有拍印、压印、刻划、彩绘等表现技法,在构图上通常以四方连续或二方连续式展开。

出现在新石器时代晚期,可能从漩涡纹发展而来。

至商代晚期,云雷纹已经比较少见,但在商代白陶器和商周印纹硬陶、原始青瓷上,云雷纹仍是主要纹饰。

■祥云纹“祥云”图案最早出现在周代中晚期的楚地。

从周代中晚期开始,逐渐在楚地形成了以云纹特别是动物和云纹结合的变体云纹为主的装饰风格。

寓意祥瑞之云气,表达了吉祥、喜庆、幸福的愿望以及对生命的美好向往。

■蟠螭纹蟠螭纹是传统装饰纹样的一种,是中国青铜器上的装饰。

螭是传说中的一种没有角的龙,张口、卷尾、蟠屈。

有的作二方连续排列,有的构成四方连续纹样。

一般都作主纹应用。

盛行于战国时期。

在当时的玉器上,亦常见雕琢有蟠螭纹,表现形象有的有所不同。

■环带纹环带纹是青铜器纹饰之一,常雕刻在铜壶、簋的腹部,盛行于西周中,后期和春秋初期。

环带曲折如波浪起伏,故又称“波纹”。

以前亦有称“山云纹”和“盘云纹”的,因其如山之起伏,云绕其间。

现也有称为“波曲纹”的。

■蒲纹蒲纹,即蒲席的纹样,由三种不同方向的平行线交叉组织,用浅而宽的横线或斜线把玉器表面分割成近乎蜂房排列的六角形的纹样,六角形有时还琢有阴线的谷纹。

此样纹流行于汉代,宋明之间也有少量制作。

■忍冬纹古代寓意纹样。

忍冬为一种蔓生植物,俗呼“金银花”、“金银藤”,通称卷草,其花长瓣垂须,黄白相半,因名金银花。

凌冬不凋,故有忍冬之称。

又称卷草纹,六朝时期流行的一种植物纹样。

■象纹中国古代青铜器纹饰之一。

多见于青铜器、玉器、陶瓷上。

《说文》:“象,长鼻牙,南越大兽。

”殷商时期,中国中原地区尚有野象。

■蟠虺纹蟠虺纹,传统寓意纹样,青铜器纹饰之一。

又称“蛇纹”。

以蟠屈的小蛇(虺)的形象,构成几何图形。

有的作二方连续排列,有的构成四方连续纹样。

一般都作主纹应用。

盛行于春秋战国时期。

有三角形或圆三角形的头部,一对突出的大圆眼,体有鳞节,呈卷曲长条形,蛇的特征很明显,往往作为附饰缩得很小,有人认为是蚕纹。