2020届高考地理三轮复习专题训练:传统文化和地理环境

- 格式:doc

- 大小:610.00 KB

- 文档页数:7

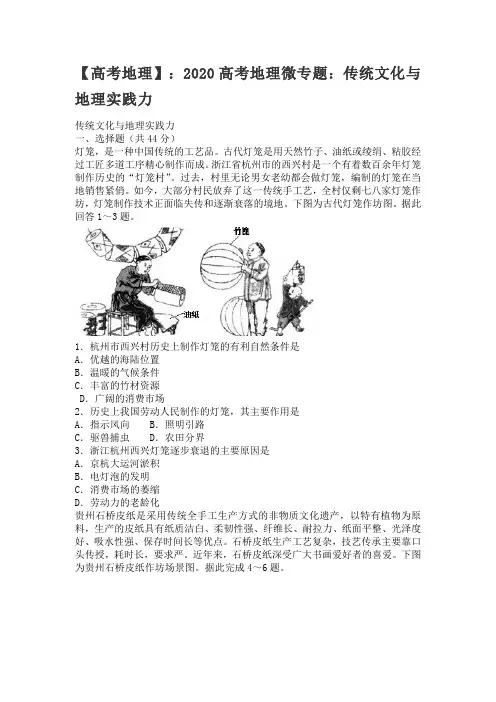

【高考地理】:2020高考地理微专题:传统文化与地理实践力传统文化与地理实践力一、选择题(共44分)灯笼,是一种中国传统的工艺品。

古代灯笼是用天然竹子、油纸或绫绢、粘胶经过工匠多道工序精心制作而成。

浙江省杭州市的西兴村是一个有着数百余年灯笼制作历史的“灯笼村”。

过去,村里无论男女老幼都会做灯笼,编制的灯笼在当地销售紧俏。

如今,大部分村民放弃了这一传统手工艺,全村仅剩七八家灯笼作坊,灯笼制作技术正面临失传和逐渐衰落的境地。

下图为古代灯笼作坊图。

据此回答1~3题。

1.杭州市西兴村历史上制作灯笼的有利自然条件是A.优越的海陆位置B.温暖的气候条件C.丰富的竹材资源D.广阔的消费市场2.历史上我国劳动人民制作的灯笼,其主要作用是A.指示风向 B.照明引路C.驱兽捕虫 D.农田分界3.浙江杭州西兴灯笼逐步衰退的主要原因是A.京杭大运河淤积B.电灯泡的发明C.消费市场的萎缩D.劳动力的老龄化贵州石桥皮纸是采用传统全手工生产方式的非物质文化遗产,以特有植物为原料,生产的皮纸具有纸质洁白、柔韧性强、纤维长、耐拉力、纸面平整、光泽度好、吸水性强、保存时间长等优点。

石桥皮纸生产工艺复杂,技艺传承主要靠口头传授,耗时长,要求严。

近年来,石桥皮纸深受广大书画爱好者的喜爱。

下图为贵州石桥皮纸作坊场景图。

据此完成4~6题。

4.石桥皮纸深受书画爱好者喜欢主要是因为A.价格低廉 B.品质优越C.知名度高 D.文化底蕴深厚5.石桥皮纸保护传承面临的首要问题主要是A.核心技术面临失传B.产品销售市场狭小C.生产加工技艺落后D.品牌宣传力度不够6.目前石桥造纸产业发展急需解决的问题是A.扩大材料来源,降低生产成本B.借助网络平台,加大宣传力度C.加强技艺创新,完善产品体系D.拓宽营销渠道,打开国际市场某校学生于台风过后,前往某山区实习,观测溪谷的变化情况。

下图为学生实习地区的等高线地形图。

据此完成7~8题。

7.学生在实习中可以得知的是A.溪谷的坡度;溪谷的蒸发量B.溪谷的蒸发量;溪流的水深和流速C.溪谷的台风降水量;堆积物粒径大小D.溪谷的坡度;堆积物粒径大小8.学生在溪谷的观测点是A.甲、乙 B.甲、丙C.乙、丁 D.乙、戊下图是“五一”劳动节期间一旅游爱好者在宁夏沙坡头(37.5°N,105°E)拍摄的一张落日余辉的风景图。

2020高考地理热点专练06传统文化与地域特色〖热点解读〗中华优秀传统文化是中华民族在长期的改造自然的实践活动中创造并传承下来的,促进人类社会进步和个人发展的物质财富和精神财富总和。

中华传统文化体现各地地域特色和中华人民的智慧,是中华民族的“根”与“魂”,中华的传统民居、山水画、茶文化、古诗词、传统服饰、饮食文化等都是中华文化的精华。

近几年的高考题将中华优秀传统文化渗透于试题之中,增强学生的文化认同感,培养学生的爱国情操,使中华文化优秀传统文化得以传承和弘扬。

〖典例探究〗(2018·全国卷II) [地理——选修3:旅游地理] 我国某地的“佛手山药”有三百多年的种植历史,2009年获国家农产品地理标志认证。

“佛手山药”形如手掌,品质优良,味道鲜美,营养丰富。

过去,因深藏于大山之中,加之外形不规则,皮薄、贮存期短,长距离运输容易损坏或变质,“佛手山药”鲜为人知。

近年来,当地政府依托“佛手山药”大力发展乡村旅游,带领农民走上脱贫致富之路。

(1)简述依托“佛手山药”发展乡村旅游带来的效益。

(2)设计两项依托“佛手山药”开展的旅游项目。

【答案】(1)效益:提高“佛手山药”种植效益,增加农民的收入;延长产业链,(引领“佛手山药”由传统种植向农产品加工、旅游观光体验升级,)增加地方财政收入和就业岗位;提高“佛手山药”的品牌价值,扩大其知名度。

(2)旅游项目:观光项目,如设立“佛手山药”展室(陈列馆)等;体验项目,如“佛手山药采挖”等;购物项目,如建设“佛手山药”农副产品一条街等。

【解析】本题组以“佛手山药”为载体,考查“佛手山药”带来的效益和旅游项目的设计,主要考查考生获取和解读地理信息、论证和探讨地理问题的能力。

(1)依托“佛手山药”发展乡村旅游带来的效益,主要从社会、经济两个角度作答。

社会包括提高经济收入、增加就业等;经济包括延长产业链、带动产业发展、提高知名度、树立品牌效益等。

(2)依托“佛手山药”可以开展的旅游项目可以从观光、体验、购物等角度着手,该问没有固定的答案,只要以“佛手山药”为中心设计项目即可,如设立“佛手山药”展览室、采挖“佛手山药”、建立“佛手山药”农副产品购买区等。

地理热点|常考的33种传统文化与地理环境1.水稻种植与水资源:水稻是中国重要的粮食作物之一,中国是世界上最大的水稻生产国之一、中国广袤的江河湖泊以及丰富的降水资源为水稻的种植提供了条件。

而水稻种植也促进了水资源的合理利用,例如稻田的灌溉系统和湿地的保护。

2.秦岭与华山:秦岭是中国的分水岭,北面是黄河流域,南面是长江流域。

秦岭地区是中国传统的关中和陕西地区的发源地,陕西历史文化底蕴深厚。

而华山则是中国著名的名山之一,是陕西的象征之一,也是中国传统文化的象征之一3.长江与文化:长江是中国最长的河流,也是世界上最长的内陆河流。

长江流域是中国古代文明起源地之一,有着众多的历史遗迹和文化景观,比如三峡、古代城市和文化名人故居等。

4.黄河与中华文明:黄河是中国的母亲河,也是中华文明的发源地之一、黄河流域是中国最早的农业聚居地之一,这里孕育了古代中国伟大的文化与文明,比如良渚文化、夏商周文化等。

5.雅鲁藏布江与西藏文化:雅鲁藏布江是中国最长的河流,也是西藏地区的母亲河。

西藏地区是中国少数民族地区之一,有着独特的藏族文化和藏传佛教文化,雅鲁藏布江的壮丽景观和丰富的水资源为西藏文化的发展提供了条件。

6.长城与边塞文化:长城是中国古代的边防工程,也是中国的文化瑰宝。

长城沿线有许多与边塞文化相关的景观和遗迹,比如敖包、塔、关城等。

这些景观和遗迹见证了中国的边防历史,也反映了中国古代军事防御和文化交流的特点。

7.苏州园林与水城文化:苏州园林是中国古代园林艺术的代表之一,也是中国园艺文化的瑰宝。

苏州的独特水城文化和富饶的水资源为苏州园林的形成和发展提供了条件,苏州园林以其精致的设计和精湛的工艺成为了中国传统文化的代表之一8.汴京与国际贸易:汴京是中国古代的首都之一,也是世界上最早的国际贸易中心之一、汴京位于中国北方黄河流域,这里有丰富的农产品和商业资源,加上北方的交通优势,使得汴京成为了商业和文化的中心。

10.大运河与南北文化交融:大运河是世界上最古老的人工运河之一,也是中国南北文化交融的象征之一、大运河连接了南方的江河湖泊和北方的黄河,促进了南北地区的贸易和人员流动,推动了南北地区文化的交流和融合。

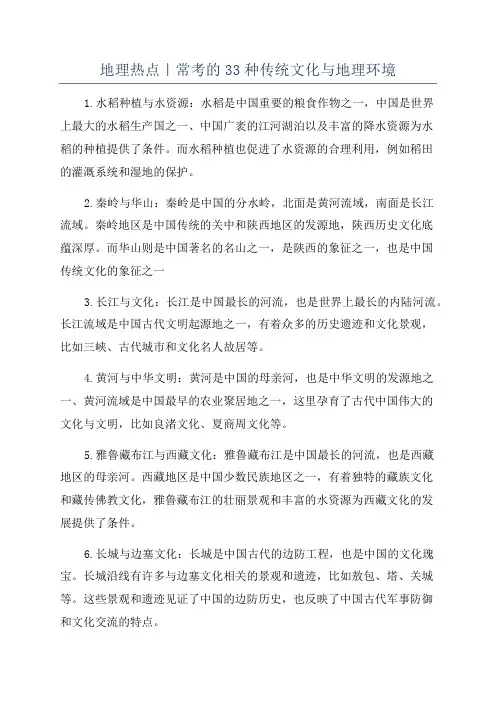

猜押练二核心素养新情境新命题强化练强化练1 传统文化云南古城楚雄(25°N,101.5°E )的彝族十月太阳历文化园内建有太阳历广场,广场中的花岗岩墙壁上雕刻着彝族十月太阳历的发明过程和计算、换算方法,彝族的产生和发展历程以及彝族古代文明成果等彝族发展历史。

下左图示意太阳历广场结构,下右图为太阳历广场景观图。

据此回答1、2题。

1.下列石柱在一年中,都有机会将影子投射到祖先神柱,但只能将影子投射到祖先神柱一次的石柱是( )A.龙神B.鹰神C.羊神D.火神2.火神崇拜普遍存在于西南地区的少数民族中,反映出西南少数民族( )A.经济交流频繁B.语言差异较小C.文化源于汉族D.文明起源相似水车亦称“翻车”“踏车”,主要由木槽、刮水板、轮轴和木链构成,是我国古代劳动人民发明的一种能引水灌溉和排水的农具,最初的水车是用人力转动的,长约3米(下图),后来出现了利用畜力、风力、水力等转动的多种水车。

从汉朝至20世纪70年代,水车流行于我国大部分地区,目前仅博物馆或个别乡村可见。

据此完成3~5题。

3.从汉朝至20世纪70年代,水车之所以流行于我国大部分地区是因为其能( )A.减少水利工程的修建B.扩大和保障种田规模C.使农作物摆脱水源制约D.提高农产品的商品率4.图示水车曾广泛适用于我国 ( )A.地势和缓的平地B.洪涝频发的湖沼地C.地势起伏的山区D.干旱缺水的垦荒地5.20世纪70年代后水车在我国逐步消失,主要是因为我国( )A.种植结构的调整B.水资源跨区域调配C.耐旱稻种的推广D.机械化水平的提升毛笔是莱州的传统工艺产品,改革开放后,利用当地特有的黄鼠狼尾毛资源优势,莱州几十个村庄、数千家农户成为制笔专业村、专业户。

然而现在好多毛笔厂相继转产或关停,面临着严重的后继乏人问题。

据此,回答6~8题。

6.改革开放后,莱州制笔专业村、专业户的兴起主要得益于( )A.国家的政策B.丰富的原料C.便利的交通D.发达的科技7.莱州毛笔制造萎缩和衰退主要是因为( )A.传统工艺衰落B.书写方式的转变C.原料日渐枯竭D.劳动力资源缺乏8.莱州保护毛笔制造业亟需( )A.加大科技投入B.增加劳动力资源C.加大政策倾斜D.开拓国际市场9.阅读图文资料,完成下列要求。

中国传统文化与地理中国传统文化是在特定的地理条件下形成和发展的,具有悠久的历史、深厚的底蕴、丰富的内容和广泛的影响。

在中华民族不断走向世界的今天,探讨中国传统文化与地理环境的关系,就显得非常有价值。

一、中国历史地理环境的基本特征中国文化产生和发展的地理生态环境,是指中国进入文明社会以来的整个历史时期的地理环境,即历史地理环境。

地理环境包括两个主要方面:自然地理环境和人文地理环境。

一般说来,自然地理环境,如气候、地形、地貌、水文、植被、海陆分布等,发展变化的速度比较缓慢,有时需要相当长的时间才能为人们所觉察。

但在某些阶段和某些局部地区自然地理环境的变化也可能发生得非常迅速,非常剧烈,造成巨大的影响。

人文地理环境,如疆域、政区、民族、人口、文化、城市、交通、农业、牧业等方面,发展变化的速度比自然地理因素发展变化的速度要快得多。

当然,这两方面的是相互作用,不能截然分开的。

1、疆域、政区自秦至清的疆域范围,以鸦片战争前的清疆域为极盛。

秦汉实行郡县制,唐朝逐渐演变为道-州-县三级制,宋朝主要为路-州-县三级制,元朝实行行省制,明清沿袭,基本形式为省-府-县。

2、民族、人口中国历来是多民族国家,各族共同缔造中国,中国领土也由各民族共同开拓和巩固。

公元初已有6000多万人口,几经起落,至19世纪中叶达4.3亿。

人口分布极不均衡,迁移频繁,移民众多。

3、地形、地貌一些湖泊消失,或发生巨大变化;水道、水系的变迁,如黄河改道,海河水系形成;海陆变迁,一些沿海地区陆续成陆,另一些地区又沦入大海;黄土高原水土流失,地貌破碎;沙漠扩大或范围变动等。

4、气候温度变迁,有过多次反复,由寒转暖,又由暖转寒;湿润状况的变迁,由湿润而逐渐干燥,旱情增加。

二、中国传统文化的基本特征中国传统文化诞生在中国这一特定的地理环境里,在发展的过程中形成了自己的独特性,地理环境对中国传统文化的特征产生了深远而持久的影响。

1、具有连续性和持久性在数千年的人类文明进程中,中国文化是唯一不曾中断的、具有连续性的文化,这是人类历史上的奇迹,这在很大程度上不得不归功于中国拥有一块完整而广阔的地理环境。

2020年高考地理热点练习题:中华优秀传统文化

惠安女是福建泉州惠安县惠东半岛海边的一群衣着特殊的劳动妇女,她们以奇特的服饰,勤劳的精神闻名海内外。

解放初流传至今的一首打油诗形象地勾画出了惠安女传统服装的特征:“封建头,民主肚,节约衣,浪费裤。

”惠安女的头部被斗笠和头巾包裹得仅露出一张脸,而腰、腹部却暴露无遗,衣服以短袖为主,而大筒裤的裤脚宽达0.4米。

据此,完成1~2题。

1.地方服饰是地理环境特征的体现,有关惠安女衣着特点解释最合理的是()

A.封建头——防风沙

B.民主肚——沿海地区,文化开放

C.浪费裤——当地纺织业发达,布料便宜

D.节约衣——方便捕捉鱼蟹

2.当今作为国家非物质文化遗产的惠安女服饰在福建越来越少见,造成这种现象的根本原因是()

A.传统服饰土气十足

B.西方流行服饰的冲击

C.新一代年轻女性传承意识不足

D.惠安女性就业渠道不断拓宽

解析:第1题,地处沿海地区,封建头可防风吹日晒,A错误;民主肚(开放肚),节约衣,因纬度低,气温高,短衫凉爽,且便于劳作,B错、D对;浪费裤——宽裤便于涉海,打湿易干,C错。

故选

1。

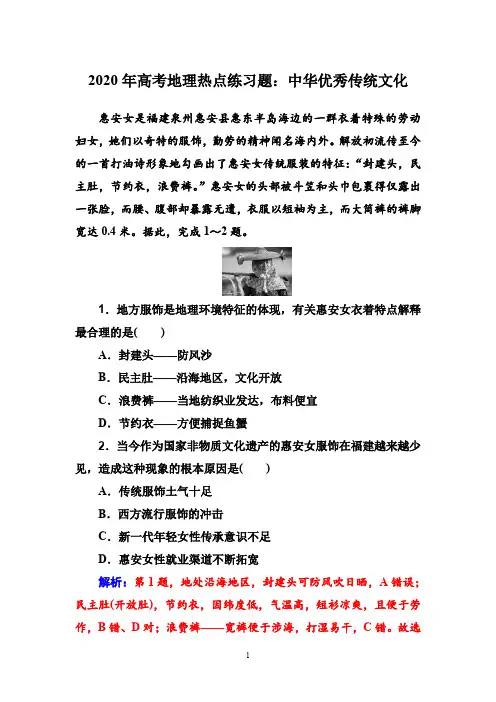

1地理高考专项能力提升——传统民居(师)各地民居的建筑风格有很大差异,这与当地的自然环境有很大关系,这些民居既能适应当地的自然地理环境,又与居民的社会经济生活密切联系。

一、我国各地典型传统民居民居 分布 与地理环境关系 与文化关系 窑 洞黄土高原地区气候干旱,黄土直立性好,土质疏松。

节省建筑材料,冬暖夏凉。

四合院北京、华北地区温带大陆性气候,冬季寒冷干燥,春旱多风沙。

坐北朝南,大门开在东南角,保温防寒避风沙,冬季多纳阳光。

有正房、厢房之分,体现正统、严谨尊卑有序的特点。

客家土楼赣南、闽西、粤北 境内山地丘陵广布,地形复杂,红壤土质黏重,气候暖热多雨。

坚固的土楼既能防震防潮,又能保暖隔热。

中原汉族迁居此地,为御匪盗,聚族共居一楼,具有防御功能又体现了平等团结。

傣家竹楼、吊脚楼云南西双版纳竹乡气候湿热因地制宜,竹子和茅草筑成,通风散热,排水及克服地形崎岖问题。

上层住人,防御虫蛇袭击,下层饲养禽畜。

徽州民居 皖南地区 多建在山之南,依山傍水或引水入村,和山光水色融成一片。

天时地利人和,达到“天人合一”的境界,幽静、典雅、古朴。

蒙古包内蒙古地区温带草原游牧民族的需要。

逐水草而居,易于拆卸、迁徙。

阿以旺 新疆"阿以旺"寓意为"明亮的处所"。

新疆属大陆性气候,气温变化剧烈,昼夜温差很大,以土坯建筑为主,以满足夏季隔热冬季防寒的要求。

住宅一般分前后院,后院是饲养牲畜和积肥的场地,前院为生活起居的主要空间。

羌族碉楼青藏高原的东部边缘的岷江上游地区山脉重重,地势陡峭。

羌寨一般建在高半山。

碉楼多建于村寨住房旁,用以御敌和贮存粮食柴草。

建筑基本上都是就地取材。

二、地理环境对传统民居的影响结合传统民居特点考查当地的气候、地形、水文等自然环境特征或自然环境对民居取材、布局、朝向、结构的影响。

(一)气候对传统民居的影响 1、降水(1)降雨多和降雪量大的地区:房顶坡度普遍很大,以加快排水和减少屋顶积雪。

环境保护1.(2019·安徽皖南八校联考)春节是我国最重要的传统节日之一,春节燃放烟花爆竹是习惯习俗,是喜庆、祝贺的标志。

燃放烟花爆竹虽然带给大家节日的喜庆,却同时也隐藏着许多危害。

2018年全国多数大中城市出台了“禁燃令”或“限燃令”,这引起了广大群众的争议,有的拍手叫好,也有的认为不能一禁了之。

简述燃放烟花爆竹带来的主要危害,并针对燃放烟花爆竹提出合理的应对措施。

(10分)解析危害可从污染、资源浪费、安全角度分析;措施可从公众参与、政府管理、寻找替代品等方面分析。

答案危害:燃放烟花爆竹会造成大气污染、噪声污染和固体废弃物污染等环境问题;过多燃放会造成资源浪费;燃放过程不当和劣质烟花易引发火灾,造成财产损失和人员伤亡等。

措施:加大宣传,提高市民的安全意识和环境意识;政府部门加大对烟花生产和燃放等过程的监管力度;开辟一些专门场所供市民燃放适量的烟花爆竹;加大对乱燃乱放烟花爆竹行为的惩罚力度;使用电子烟花等替代品。

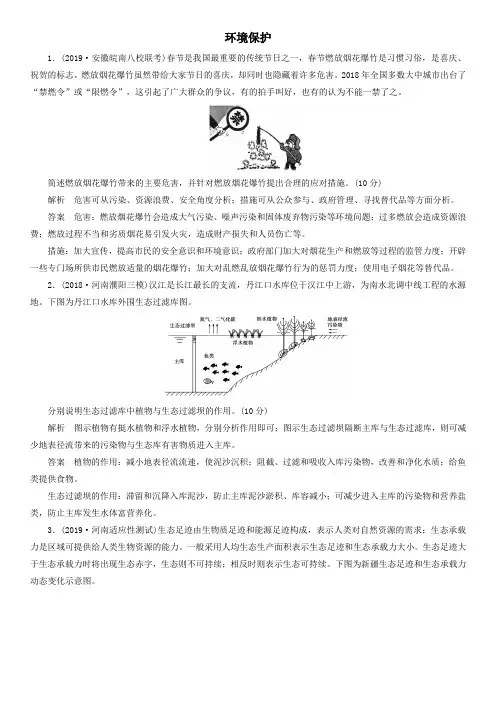

2.(2018·河南濮阳三模)汉江是长江最长的支流,丹江口水库位于汉江中上游,为南水北调中线工程的水源地。

下图为丹江口水库外围生态过滤库图。

分别说明生态过滤库中植物与生态过滤坝的作用。

(10分)解析图示植物有挺水植物和浮水植物,分别分析作用即可;图示生态过滤坝隔断主库与生态过滤库,则可减少地表径流带来的污染物与生态库有害物质进入主库。

答案植物的作用:减小地表径流流速,使泥沙沉积;阻截、过滤和吸收入库污染物,改善和净化水质;给鱼类提供食物。

生态过滤坝的作用:滞留和沉降入库泥沙,防止主库泥沙淤积、库容减小;可减少进入主库的污染物和营养盐类,防止主库发生水体富营养化。

3.(2019·河南适应性测试)生态足迹由生物质足迹和能源足迹构成,表示人类对自然资源的需求;生态承载力是区域可提供给人类生物资源的能力。

一般采用人均生态生产面积表示生态足迹和生态承载力大小。

生态足迹大于生态承载力时将出现生态赤字,生态则不可持续;相反时则表示生态可持续。

2020届山东省新高考高三6月三轮冲刺考试文科综合地理试卷★祝考试顺利★(解析版)考试说明:本试卷共6页,共100分。

考试时长90分钟。

考生务必将答案写在答题卡上,在试卷上作答无效。

一、选择题,共45分,本部分共15小题,每小题3分。

在每小题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。

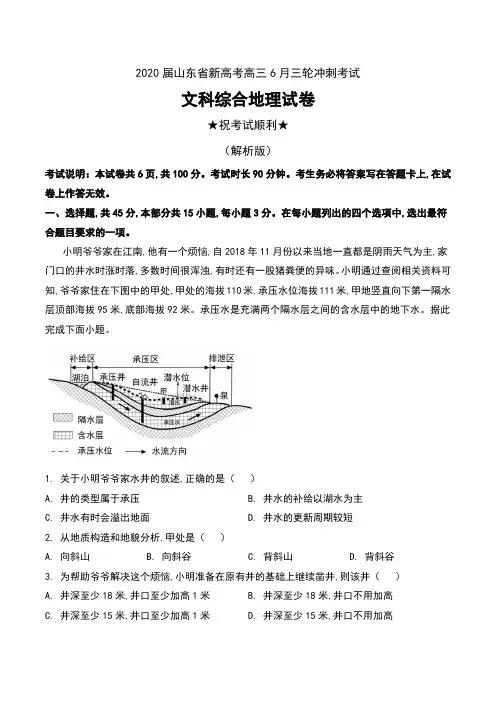

小明爷爷家在江南,他有一个烦恼,自2018年11月份以来当地一直都是阴雨天气为主,家门口的井水时涨时落,多数时间很浑浊,有时还有一股猪粪便的异味。

小明通过查阅相关资料可知,爷爷家住在下图中的甲处,甲处的海拔110米,承压水位海拔111米,甲地竖直向下第一隔水层顶部海拔95米,底部海拔92米。

承压水是充满两个隔水层之间的含水层中的地下水。

据此完成下面小题。

1. 关于小明爷爷家水井的叙述,正确的是()A. 井的类型属于承压B. 井水的补给以湖水为主C. 井水有时会溢出地面D. 井水的更新周期较短2. 从地质构造和地貌分析,甲处是()A. 向斜山B. 向斜谷C. 背斜山D. 背斜谷3. 为帮助爷爷解决这个烦恼,小明准备在原有井的基础上继续凿井,则该井()A. 井深至少18米,井口至少加高1米B. 井深至少18米,井口不用加高C. 井深至少15米,井口至少加高1米D. 井深至少15米,井口不用加高【答案】1. D 2. B 3. A【1题详解】有图可知,一共有三种形式的水井,自流井、承压井和潜水井。

潜水井是利用潜水,而承压井和自流井是利用承压水。

自流井,因为承受压力,所以可以顺压力方向进行自流。

由材料可知,当地一直都是阴雨天气为主,家门口的井水时涨时落,多数时间很浑浊,有时还有一股猪粪便的异味。

可以判断井水类型为潜水井,A错误。

潜水接受地表水和一部分地下水的补给,因此极易受到地表径流的影响,因为潜水容易受阴雨天气以及地表水的影响,处于第一个不透水层之上,所以接受补给的面积较大,更新速度快,更新的时间短,正确答案选D,井水的补给以地下水力主,而承压水的补给以湖水为主,B错误,只有自流井的井水有时会出地面,C错误。

2020届高考地理三轮复习专题训练:中国区域地理一、选择题,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的。

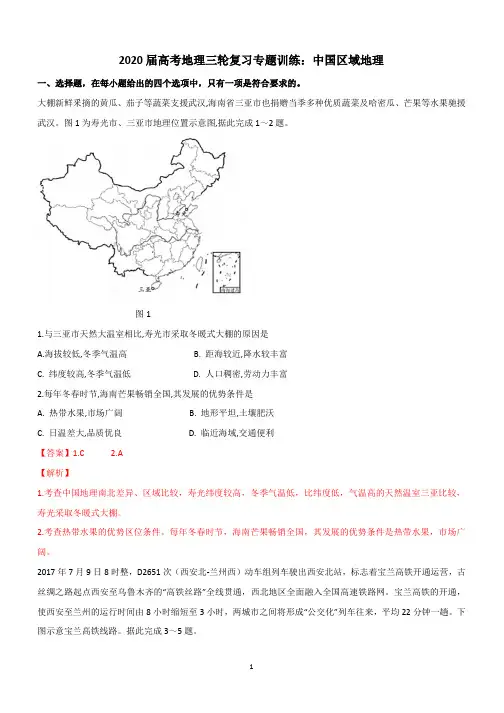

大棚新鲜釆摘的黄瓜、茄子等蔬菜支援武汉,海南省三亚市也捐赠当季多种优质蔬菜及哈密瓜、芒果等水果驰援武汉。

图1为寿光市、三亚市地理位置示意图,据此完成1~2题。

图11.与三亚市天然大温室相比,寿光市采取冬暖式大棚的原因是A.海拔较低,冬季气温高B. 距海较近,降水较丰富C. 纬度较高,冬季气温低D. 人口稠密,劳动力丰富2.每年冬春时节,海南芒果畅销全国,其发展的优势条件是A. 热带水果,市场广阔B. 地形平坦,土壤肥沃C. 日温差大,品质优良D. 临近海域,交通便利【答案】1.C 2.A【解析】1.考查中国地理南北差异、区域比较,寿光纬度较高,冬季气温低,比纬度低,气温高的天然温室三亚比较,寿光采取冬暖式大棚。

2.考查热带水果的优势区位条件。

每年冬春时节,海南芒果畅销全国,其发展的优势条件是热带水果,市场广阔。

2017年7月9日8时整,D2651次(西安北-兰州西)动车组列车驶出西安北站,标志着宝兰高铁开通运营,古丝绸之路起点西安至乌鲁木齐的“高铁丝路”全线贯通,西北地区全面融入全国高速铁路网。

宝兰高铁的开通,使西安至兰州的运行时间由8小时缩短至3小时,两城市之间将形成“公交化”列车往来,平均22分钟一趟。

下图示意宝兰高铁线路。

据此完成3~5题。

3. 宝兰高铁主要穿过黄土高原地区,施工难度较大,其主要原因是A. 植被稀疏、风沙危害大B. 光照强烈、气温日较差大C. 用水短缺,施工条件差D. 黄土湿陷,泥石流、滑坡频发4. “丝绸高铁”的全线通车将A. 主要承担东西部地区的货运B. 推进西北地区旅游业的发展C. 大幅度扩大上海港的吞吐量D. 加快东西部地区城乡一体化进程5. 西安至兰州实现“公交化”运行模式的有利条件是①实现高铁运输的朝发夕至②高铁速度快,运输效率高③东西向的客运需求量大④选线灵活,定时定点A. ①②B. ③④C. ②③D. ①④【答案】3. D 4. B 5. C【解析】3. 影响铁路施工难度主要是影响工程建设难度,黄土高原沟壑纵横、土质疏松,施工过程易出现黄土湿陷,泥石流、滑坡等,影响铁路建设。

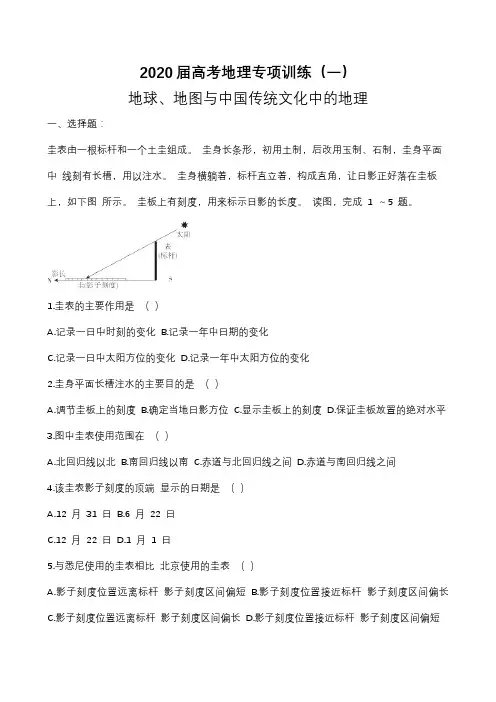

2020届高考地理专项训练(一)地球、地图与中国传统文化中的地理一、选择题:圭表由一根标杆和一个土圭组成。

圭身长条形,初用土制,后改用玉制、石制,圭身平面中线刻有长槽,用以注水。

圭身横躺着,标杆直立着,构成直角,让日影正好落在圭板上,如下图所示。

圭板上有刻度,用来标示日影的长度。

读图,完成1 ~5 题。

1.圭表的主要作用是()A.记录一日中时刻的变化B.记录一年中日期的变化C.记录一日中太阳方位的变化D.记录一年中太阳方位的变化2.圭身平面长槽注水的主要目的是()A.调节圭板上的刻度B.确定当地日影方位C.显示圭板上的刻度D.保证圭板放置的绝对水平3.图中圭表使用范围在()A.北回归线以北B.南回归线以南C.赤道与北回归线之间D.赤道与南回归线之间4.该圭表影子刻度的顶端显示的日期是()A.12 月31 日B.6 月22 日C.12 月22 日D.1 月1 日5.与悉尼使用的圭表相比北京使用的圭表()A.影子刻度位置远离标杆影子刻度区间偏短B.影子刻度位置接近标杆影子刻度区间偏长C.影子刻度位置远离标杆影子刻度区间偏长D.影子刻度位置接近标杆影子刻度区间偏短在经过26 天的“长途跋涉”之后的2019 年1 月3 日上午,北京时间10 点26 分,始娥四号月球探测器,完成了人类航天史上的一项壮举一一一成功软着陆在月球背面,并通过“鹊桥”中继星传回了世界第一张近距离拍摄的月背影像图,揭开了古老月背的神秘面纱。

右图为月球表面景观图。

读图,完成6 ~10 题。

6.孀娥四号成功软着陆在月球背面的国际标准时间是()A.10 时26 分B.2 时26 分C.2 时42 分D.10 时42 分7.孀娥四号不能直接向地面传输信息的主要原因是()A.孀娥四号着陆地点在月球背面B.孀娥四号无法搭载信息远距离传输设备C.孀娥四号着陆点没有太阳辐射D.孀娥四号信息传输设备无法在真空中传播8.孀娥四号登陆月球表面时全球在1 月3 日的范围()A.大于1 I2B.小于1 I2C.大于3 I4D.小于1 I49.月球表面坑洼地多的主要原因是月球上()A.没有大气层B.火山活动多发C.缺少植被保护D.风力作用强烈10.与月球正面相比背面难以观测的主要原因是()A.月球自转周期和公转周期一致B.月球背面难以接受到太阳辐射C.月相变化影响对月球背面的观测 D.月球背面受太阳活动影响大日基是人类古代利用日影测得时刻的一种计时仪器。

预测02 传统文化与地理人地关系始终是地理的核心与灵魂,悠久的人类发展史也是一个人地关系的发展史,在这个过程中形成的民居、服饰、饮食、日用品、风俗习惯等区域传统文化,都烙上了地理环境印记。

关注传统文化,弘扬传统文化,培养家国情怀在近年高考中明显体现。

1.从题型角度看,以选择题为主,在综合题部分,也有体现。

2.在往年的地理试题中,曾经出现过传统民居、瓷器、剪纸、花茶、油纸伞、节日等传统文化为背景的试题,通过文化现象的分布、变迁、兴衰发展考查其背后的地理区位条件及变化、发展、传承等方面的地理综合分析能力,体现了试题的“厚度”和“温度”。

3.了解传统文化,传统服饰、传统民居、传统饮食、传统工艺、传统艺术、传统节日等命题背景材料值得继续关注。

1、利用“人地相关性”发现传统文化与区域环境间中自然要素、人文要素的密切关系,探寻文化背后的地理烙印。

2、利用“区位条件动态变化”观念,思考分析造成文化兴衰变化的因素及应对措施等。

(2019·江苏省高考卷)有着“东方好望角”之称的某沿海小镇,迎接了中国大陆新千年的第一缕曙光。

这里房屋、道路依地势而建。

在方圆四、五平方千米的山坳里,房屋多用石块砌成,屋顶瓦片也多压着石块,形成“屋咬山,山抱屋”的石砌建筑群(下图)。

据此完成下面小题。

1.该镇位于A.海南省B.广东省C.浙江省D.山东省2.该镇石砌建筑主要是为了抵御A.寒潮B.台风C.泥石流D.冰雹(2018·新课标全国卷Ⅲ)油纸伞是我国非物质文化遗产,采用传统方法,全手工制作。

油纸伞以竹为骨,以纸或丝绸为面,刷桐油以增强韧性并防水,但长期置于干燥环境中易变脆、开裂。

近年来。

油纸伞走俏国际市场。

据此完成下面小题。

3.与现代钢骨布面伞相比,油纸伞走俏国际市场依赖的主要优势是A.携带方便B.适用地广C.文化蕴涵D.经久耐用4.下列地区中,宜作为油纸伞重点推销市场的是A.欧洲西部B.中亚C.中东D.撒哈拉以南非洲(2018·江苏省高考卷)“地坑院”是黄土高原上的特色民居。

2020届高三地理人文地理练习试题2020届高三地理人文地理练习题御窑金砖是我国传统窑砖烧制业中的珍品,其制作技艺繁复,工序多达二十余道,明清以来受到历代帝王的青睐。

苏州陆慕镇御窑村一直是御窑金砖的主要烧造采办地。

陆慕镇御窑村靠近阳澄湖,当地的水清澈温软,滋养的泥土特别粘糯柔润,烧制出来的金砖质地特别精良。

据此完成问题。

1.陆慕镇御窑村所制金砖质地特别精良,主要得益于①便利的水陆交通②优质的原料③繁复的工序④精湛的技艺A.①②B.①③C.②④D.③④2.御窑金砖产量有限的主要原因是A.生产周期长B.市场需求少C.劳动力短缺D.生产成本高性别比是指人口中男性人口与女性人口的比值(通常指100个女性对应的男性人口数)。

下图为我国近30年来出生人口(活产婴儿)和总人口性别比的变化图,读图完成下列问题。

3.我国近30年A.出生人口中女婴比重高于男婴B.人口死亡率男性高于女性C.人口性别结构明显优化D.妇女生育率明显升高4.我国目前的这种出生人口性别比特点对未来造成的影响包括①“剩男”现象明显增加①女性择偶标准降低1/ 23①“老夫少妻”现象增加①不会引发社会问题①跨国婚姻有所增多A.①②③B.①②④C.③④⑤D.①③⑤传统经济发展模式的转变推动了企业区位偏好的改变,时间价值成为影响企业决策的重要因素,机场周边地区成为驱动城市经济增长的新型经济空间。

图示意北京首都机场(距市中心25km)附近制造业、物流业、金融业和商务服务业(咨询、广告、中介等)的分布密度。

读图完成下面小题。

5.图中表示物流业分布密度变化的曲线是A.①B.②C.③D.④6.该区域的制造业最可能是A.电力工业B.钢铁工业C.生物制药业D.玩具制造业英国伦敦东部三英里泰晤士河沿岸的道克兰地区原来是繁忙的码头,随着其货运需求的降低,港口逐渐衰落。

伦敦的老城金融城地区虽早已经成为世界最著名的金融中心,但其很多建筑已经不能满足现代金融业办公条件的需求。

热点06 传统文化与地域特色〖热点解读〗中华优秀传统文化是中华民族在长期的改造自然的实践活动中创造并传承下来的,促进人类社会进步和个人发展的物质财富和精神财富总和。

中华传统文化体现各地地域特色和中华人民的智慧,是中华民族的“根”与“魂”,中华的传统民居、山水画、茶文化、古诗词、传统服饰、饮食文化等都是中华文化的精华。

近几年的高考题将中华优秀传统文化渗透于试题之中,增强学生的文化认同感,培养学生的爱国情操,使中华文化优秀传统文化得以传承和弘扬。

〖典例探究〗(2018·全国卷II) [地理——选修3:旅游地理] 我国某地的“佛手山药”有三百多年的种植历史,2009年获国家农产品地理标志认证。

“佛手山药”形如手掌,品质优良,味道鲜美,营养丰富。

过去,因深藏于大山之中,加之外形不规则,皮薄、贮存期短,长距离运输容易损坏或变质,“佛手山药”鲜为人知。

近年来,当地政府依托“佛手山药”大力发展乡村旅游,带领农民走上脱贫致富之路。

(1)简述依托“佛手山药”发展乡村旅游带来的效益。

(2)设计两项依托“佛手山药”开展的旅游项目。

【答案】(1)效益:提高“佛手山药”种植效益,增加农民的收入;延长产业链,(引领“佛手山药”由传统种植向农产品加工、旅游观光体验升级,)增加地方财政收入和就业岗位;提高“佛手山药”的品牌价值,扩大其知名度。

(2)旅游项目:观光项目,如设立“佛手山药”展室(陈列馆)等;体验项目,如“佛手山药采挖”等;购物项目,如建设“佛手山药”农副产品一条街等。

【解析】本题组以“佛手山药”为载体,考查“佛手山药”带来的效益和旅游项目的设计,主要考查考生获取和解读地理信息、论证和探讨地理问题的能力。

(1)依托“佛手山药”发展乡村旅游带来的效益,主要从社会、经济两个角度作答。

社会包括提高经济收入、增加就业等;经济包括延长产业链、带动产业发展、提高知名度、树立品牌效益等。

(2)依托“佛手山药”可以开展的旅游项目可以从观光、体验、购物等角度着手,该问没有固定的答案,只要以“佛手山药”为中心设计项目即可,如设立“佛手山药”展览室、采挖“佛手山药”、建立“佛手山药”农副产品购买区等。

2019-2020年高三第三次高考模拟考试文综地理含答案本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题),共45题,满分300分,考试时间150分钟,共15页。

注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚。

2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整,字迹清楚。

3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。

4.保持卡面清洁,不得折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、刮纸刀。

第Ⅰ卷(选择题共140分)本卷共35小题,每小题4分,共140分。

在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目题意的。

读中国四个区域土地利用转换图表(表1),回答1-3小题。

表1 中国四区域土地利用变化图表(单位(104hm2))(标注:a表示1980-2000年b表示2000-2010年)1.据图判断甲、乙、丙、丁对应地区排序正确的是A.东北—西北—长三角—华北B. 华北—东北—长三角—西北C.东北—华北—西北—长三角D. 长三角—华北—东北—西北2.与甲地区旱田改水田的原因最不相关的是A.气候变暖B.农田水利设施的完善C.市场扩大D.劳动力丰富3.引起丁地土地利用发生变化的主要原因是A.农民工返乡建设新农村B.城市化、工业化水平高C.西部大开发政策的实施D.国家的政策优势图1为世界某区域甲地的一个居住小区图片,图2为该区域等温线示意图,回答4-6小题。

4.据图判断a 、b 、c 、d 四条等温线数值排序正确的是A.a>b>c>dB.a>b=d>cC.a=b>d>cD.a>d>b>c 5.甲地区与乙地区相比A.降水较少B.年较差较大C.冬季更为寒冷D.周围地势起伏较大6.当全球新旧两天比为3:1时,其后3小时图一中房屋的影子转向及长短变化将是 A .逆时针 变短 B .逆时针 变长 C .顺时针 变短 D.顺时针 变长在中国最美乡村---江西婺(wu ) 源,有一古村落地形外貌竟然酷似耐克的标志,人们戏称之为“耐克村落”。

2020 届高考地理三轮复习专练:传统文化与地理环境、选择题,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的。

“一颗印 ”亦称 “一口印 ”,是中国民间的住房建筑形式之一。

如图所示,它由正房、耳房(厢房)和入口门墙 围合成正方如印的外观,俗称 “一颗印 ”。

正房、耳房均高两层,占地很小,很适合当地人口稠密、用地紧张 的需要。

整座 “一颗印 ”,独门独户,高墙小窗,空间紧凑,体量不大,小巧灵便,无固定朝向,可随山坡走 向形成无规则的布局。

据此完成 1~2 题。

【解析】该题组主要考查人类活动与地理环境的关系。

1. 四川成都平原地形平坦, “一颗印 ”主要分布在人口稠密用地紧张的地区, A 错误;黑龙江的平原地区地形 平坦开阔,不适合 “一颗印 ”布局, B 错误;新疆人口稀少,不需要分布紧凑的 “一颗印 ”,C 错误;从题目中看出, “一颗印 ”房屋建筑分布区平坦地形较少,风力强劲故窗户小,门窗无明显朝向,说明光照条件较好,故 主要分布于云南, D 正确。

故选 D 。

2. 结合材料信息, “一颗印 ”独,门独户 ,高墙小窗 ,可以有效防风,故形成自然条件有风力强劲;“一颗印 ”空间紧凑 ,体量不大 ,占地少,推断该地土地紧张,房屋依山而建,故当地可能山河相间。

故选 B 。

1. 图形景观主要分布于我国的A. 川B. 黑C. 新D. 滇 2. 这种建筑形式形成的自然条件是A. 土壤肥沃,降水集中C. 地形封闭,排水不畅 B. 山河相间,风力强劲D. 平坦开阔,降水答案】 1. D 2. B廊桥又称风雨桥,是加盖了廊屋的特殊桥梁。

闽浙山区迄今留存不少木质古廊桥。

当地采伐后的木材,需经一段时间的自然晾干才能用作建桥木料。

清乾隆年间建于图中甲处的古廊桥,建成不久即毁于山洪。

数年后,在图中乙处重建并保留至今。

下图为闽浙山区某地地形图及廊桥景观图。

据3~ 4 题。

此回答3. 当地采伐与晾干木材的季节分别是A. 夏季、春季B. 冬季、春季C. 夏季、秋季D. 冬季、秋季4. 与甲处相比,在乙处重建廊桥并能够保留至今最可能的原因是A. 流域内植被增多,洪涝灾害减弱B. 地处山脊地带,地势较平缓开阔C. 河道平直且较宽阔,河流流速不快D. 所选木材质地坚硬,耐侵蚀冲击【答案】 3. C 4. C【解析】试题考查流水侵蚀作用和自然环境对区域发展的影响。

2020届高考地理三轮复习专练:传统文化与地理环境一、选择题,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的。

“一颗印”亦称“一口印”,是中国民间的住房建筑形式之一。

如图所示,它由正房、耳房(厢房)和入口门墙围合成正方如印的外观,俗称“一颗印”。

正房、耳房均高两层,占地很小,很适合当地人口稠密、用地紧张的需要。

整座“一颗印”,独门独户,高墙小窗,空间紧凑,体量不大,小巧灵便,无固定朝向,可随山坡走向形成无规则的布局。

据此完成1~2题。

1. 图形景观主要分布于我国的A. 川B. 黑C. 新D. 滇2. 这种建筑形式形成的自然条件是A. 土壤肥沃,降水集中B. 山河相间,风力强劲C. 地形封闭,排水不畅D. 平坦开阔,降水丰沛【答案】1. D 2. B【解析】该题组主要考查人类活动与地理环境的关系。

1. 四川成都平原地形平坦,“一颗印”主要分布在人口稠密用地紧张的地区,A错误;黑龙江的平原地区地形平坦开阔,不适合“一颗印”布局,B错误;新疆人口稀少,不需要分布紧凑的“一颗印”,C错误;从题目中看出,“一颗印”房屋建筑分布区平坦地形较少,风力强劲故窗户小,门窗无明显朝向,说明光照条件较好,故主要分布于云南,D正确。

故选D。

2. 结合材料信息,“一颗印”,独门独户,高墙小窗,可以有效防风,故形成自然条件有风力强劲;“一颗印”空间紧凑,体量不大,占地少,推断该地土地紧张,房屋依山而建,故当地可能山河相间。

故选B。

廊桥又称风雨桥,是加盖了廊屋的特殊桥梁。

闽浙山区迄今留存不少木质古廊桥。

当地采伐后的木材,需经一段时间的自然晾干才能用作建桥木料。

清乾隆年间建于图中甲处的古廊桥,建成不久即毁于山洪。

数年后,在图中乙处重建并保留至今。

下图为闽浙山区某地地形图及廊桥景观图。

据此回答3~4题。

3. 当地采伐与晾干木材的季节分别是A. 夏季、春季B. 冬季、春季C. 夏季、秋季D. 冬季、秋季4. 与甲处相比,在乙处重建廊桥并能够保留至今最可能的原因是A. 流域内植被增多,洪涝灾害减弱B. 地处山脊地带,地势较平缓开阔C. 河道平直且较宽阔,河流流速不快D. 所选木材质地坚硬,耐侵蚀冲击【答案】3. C 4. C【解析】试题考查流水侵蚀作用和自然环境对区域发展的影响。

3.山区交通不便,夏季降水丰富,河水水位高,流速快,便于采伐区的木料顺河流流至桥址;秋季降水较少,天气干燥,利于木料晾干,C正确。

4. 图中甲处河道弯曲且由宽变窄,导致河流流速加快,水位暴涨,对桥体冲击大;乙河道平直且较宽阔,河流流速较平稳,冲击较小,C正确。

被称为“泥巴艺术”的喀什土陶,远在新石器时代就已经出现。

在喀什的土陶器中,尤以仿古土陶最为著名,它在传承传统工艺的基础上大胆创新,具备了观赏和实用双重价值。

制作土陶要用河泥做原料,加水反复用力揉捏。

河泥土质地细腻、黏性强,是制作土陶器的绝好材料。

土陶制作需要经过选料、过筛、和泥拌揉、坯体成形、彩绘、琢雕刻花、上釉、入窑烧制等数十道纯手工工序。

下图示意喀什地理位置。

读图,完成5~6题。

5. 喀什土陶被称为“泥巴艺术”主要得益于①优质的原料②适宜的气候③精湛的技艺④平坦的地形A. ①②B. ②④C. ①③D. ③④6. 喀什土陶制作的最佳时期是A. 4~5月B. 7~8月C. 9~10月D. 11~12月【答案】5. C 6. B【解析】5. 根据材料可知,喀什土陶要用河泥做原料,加水反复用力揉捏。

该地的河泥土质好,是制作土陶器的绝好材料,说明该地的土陶原料优质。

土陶制作需要经过选料、过筛、上釉等数十道纯手工工序,因此制作过程要求有高超的技艺。

据此分析① 314;是喀什土陶的优势,根据材料,气候、地形与该工艺的关联度不高,据此分析选C。

6. 喀什土陶制作需要使用河泥,且制作过程需要经过选料、过筛、和泥拌揉等。

河水较为丰沛时,河泥充足,且制作用水也叫为充沛。

喀什位于西北地区,降水少,河水的主要补给来源是冰雪融水,需要较高的气温才能达到融水的最大值,故该地融水最多时是盛夏时期,结合选项选B。

四川古称“蜀国”和“蚕丛之国”,蜀锦是中国历史最悠久的传统丝织工艺锦缎。

丝绸之路上不断出土的蜀锦是其行销海外的历史见证,但是蜀地极少出土宋代以前的完整蜀锦,然而新疆和田地区却出土了织有“五星出东方利中国”文字的汉代蜀锦(见下图)。

“五星出东方”指太阳系中金、木、水、火、土五颗行星同现于东方天空的现象。

据此完成7~9题。

7.蜀锦起源于四川的主导区位因素是A.原料充足B.官府扶持C.技术精湛D.水运便利8.蜀地极少出土宋代以前完整蜀锦的主要原因是A.人口稀少,市场狭小B.气候潮湿,不易保存C.地形崎岖,交通闭塞D.战事频发,损毁严重9.“五星出东方”这一天文现象的成因有①地球自转,日月星辰东升西落②五星公转速度各不相同③五星自转方向皆为自西向东④五星公转方向皆为自西向东A.①②B.②③C.③④ D.①④【答案】7. A 8. B 9. A【解析】7. 蜀锦制作以蚕丝为原料。

四川盆地处于亚热带季风气候区,水热条件优势,自古以来便是我国重要的桑蚕基地,为蜀锦的生产提供了充足的原料,故A项正确;官府的扶持有助于蜀锦的发展,但并不是蜀锦起源的主导因素,排除B项;蜀锦精美是因为技术精湛,起源和技术精湛无关,排除C项;当时的水运交通并不便利,排除D项。

8. 四川盆地气候潮湿,水分热量难以散失,丝质品极易腐烂变质,不易保存,导致蜀地极少出土宋代以前完整蜀锦,故B项正确。

9. “五星出东方”这一天文现象是在描述地球自西向东自转,①正确;行星在自转的同时围绕恒星公转,五星共同绕日公转,并且速度不同,所以才能出现“五星出东方”的天文现象,②正确;五星中,金星与其他行星自转方向不同,为自东向西,③错误;五星均自西向东公转,不是“五星出东方”现象的原因,④错误。

故选A项。

灯茏是我国的传统工艺品,是喜庆的象征。

古代竹编灯笼是用天然竹子、油纸、粘胶经过工匠多道工序精心制作而成的。

福建省莆田市的船渡村,是一个有着百余年制作竹编灯笼历史的“灯笼村”。

过去,村里无论男女老幼都会做灯笼,编制的灯笼在当地十分吃香。

如今,大部分村民放弃了这一传统手工艺,全村仅剩七八家灯茏作坊,编制灯笼的传统手工艺正面临失传的境地。

据此完成10~12题。

10.福建莆田历史上制作灯笼的有利自然条件是A.气候温暖湿润B.水陆交通便利C.竹林资源丰富D.消费市场广阔11.历史上莆田灯笼用油纸糊裱的主要目的是A.增加透光性B.防风防雨C.防止烫伤手D.增加美观度12.与古代竹编灯笼相比,现代铁丝灯笼的主要优势是A.材料成本较低B.剪断裁弯容易C.不可回收再利用D.使用寿命较长【答案】10.C 11.B 12.D【解析】10.题目要求选取的是自然条件,交通和市场均属于社会经济条件,排除BD。

根据材料得知,福建莆田的古代灯笼主要采用竹子手工编织。

福建地处亚热带季风气候区,古代天然竹林茂盛,竹编灯笼原料充足,C 正确。

竹编灯笼受气候条件影响较小,A不符。

故选C。

11.灯笼四周用油纸糊裱会减少透光性,故A错误。

福建地处东南沿海季风区,降水丰富,风力大,油纸本身防水,灯笼用油纸糊裱后还能防风,故B正确。

油纸糊裱的主要目的不是防止烫手或增加美感,CD不选。

故选B。

12.相比传统竹编灯笼,铁丝灯笼制作的原料需要更高的成本,A错误。

另外,竹子剪断裁弯等比铁丝容易,所以铁丝灯笼不具备这优势,B错误。

铁丝灯笼使用后铁丝等可回收利用,但竹编灯笼材料易老化无法回收,C错误。

相比竹编灯笼的易变形易老化,铁丝灯笼的更方便存放和使用,所以使用寿命更长,D正确。

岭南地区的香云纱有“丝织品中的黄金”之称,其胚料采用蚕丝,制作工艺复杂,需要经过“三蒸九煮十八晒”,其中染色是一道关键工艺,染色采用生长于西江流域的薯莨(灌木)和西江河泥,薯莨中所含的单宁与河泥中富含的铁离子发生反应,在绸缎表面形成一层黑色油亮的纯天然涂层。

下图示意历史时期香云纱生产分布区域,目前广东顺德为仅存的传统香云纱主产区。

据此完成13~15题。

13. 香云纱被称为“丝织品中的黄金”,主要是由于①生产工艺复杂②劳动力投人大③原料品质要求高④生产周期短A. ①②B.②④C. ①③D. ③④14. 历史时期,香云纱产地集聚珠三角的主要因素是A. 地租B.原料C. 资金D. 市场15. 除顺德外,目前其他传统香云纱主产区消失的主要原因是A. 从业人员大量流失B. 生产区的无序竞争C. 产品品牌效应降低D. 纺织技术快速发展【答案】13. C 14. B 15. D【解析】13. 根据材料可知,香云纱制作工艺需经过“三蒸九煮十八晒”,说明生产工艺复杂,生产周期长,技术要求高,产品产量低,产品品质好,所以被称为“丝织品中的黄金”,①符合题意、④不符合题意;劳动力投人大,表明生产成本高,不能说明香云纱品质高,价格昂贵,②不符合题意;香云纱制作采用蚕丝制胚,染色原料为生长在西江流域的薯莨与河泥,原料品质要求高,导致香云纱品质高,价格昂贵,所以被称为“丝织品中的黄金”,③符合题意。

综上所述,C符合题意,排除A、B、D。

故选C。

14. 材料信息表明,香云纱制作采用蚕丝制胚,染色原料为生长在西江流域的薯莨与河泥,原料品质要求高,因此生产香云纱的原料和染料有特殊的要求,只有珠三角地区特殊的自然地理环境才能达到制作香云纱的要求,所以历史时期香云纱产地集聚珠三角的主要因素是原料,B符合题意;与周边地区相比,珠江三角洲在历史时期地租不具有优势,排除A;资金与市场对香云纱生产分布有一定作用,但不是香云纱产地历史时期集聚珠三角的主要因素,排除C、D。

故选B。

15. 随着现代纺织技术快速发展,现代丝织品生产效率大幅度提高,现代丝织品价格较低,产品种类丰富,受到现代纺织技术发展的冲击,以传统手工生产的香云纱作坊,成本高,品种单一,销售市场萎缩,大量被市场淘汰,除顺德外,目前其他传统香云纱主产区消失,D符合题意;从业人员大量流失,生产区的无序竞争,产品品牌效应降低,也对传统香云纱主产区消失有一定影响,但不是主要原因,排除A、B、C。

故选D。

潮阳剪纸是潮阳民间传统艺术,潮阳剪纸的主要特点就是花中套花,用传统的剪刀方法剪出来的,是被国家列入首批非物质文化遗产保护行列的非遗项目。

过去,潮阳剪纸主受用于婚丧嫁娶和供品装饰,如今已褪去祭祀的外衣,正走进校园、走进家庭,装饰千家万户。

据此完成16~17题。

16. 相对现代的装饰工业产品,潮阳剪纸的主要优势是A.文化遗产,品牌价值极高B.手工制作,传统文化浓郁C.师徒相授,制作经验丰富D.立体感强,反映生活现实17.过去几十年,潮阳剪纸效益较低最主要的原因是A.生产成本提高B.制作工艺繁杂C.市场需求有限D.传统工艺失传【答案】16. B 17. C【解析】16. “潮阳剪纸的主要特点就是花中套花,用传统的剪刀方法剪出来的,是被国家列入首批非物质文化遗产保护行列的非遗项目”说明相对现代的装饰工业产品,潮阳剪纸的主要优势是手工制作,传统文化浓郁,故B 正确。