《“不可或×”的语义、语用分析 语义和语用》

- 格式:doc

- 大小:16.00 KB

- 文档页数:5

专业的语义与语用分析语言是人类交流和表达思想的重要工具。

在语言学领域中,语义和语用是两个关键概念,它们帮助我们理解语言的含义和使用情境。

本文将对语义与语用进行专业的分析与讨论。

一、语义分析语义是研究词语和句子意义的学科,通过语义分析可以揭示语言的形式与意义之间的关系。

语义分析主要通过以下几个方面进行:1. 词义分析:对单词的词义进行分析。

每个单词都有多个词义,通过对词义的分析,可以把握单词在不同句子中的不同含义。

2. 词类分析:对不同词类的词进行分类,如名词、动词、形容词等。

通过词类分析,可以了解不同词类的词在句子中的作用和意义。

3. 语法分析:通过分析句子的结构和语法关系,理解句子中各个词语的语义。

语法分析可以揭示句子的内在逻辑关系,帮助我们理解句子的意义。

4. 语义关系分析:通过分析句子中的语义关系,如同位关系、上下位关系、并列关系等,来把握句子的整体意义。

语义关系分析可以更好地理解句子的信息传达方式。

二、语用分析语用是研究语言使用的学科,通过语用分析可以揭示语言使用的背景和目的。

语用分析主要从以下几个方面着手:1. 会话分析:通过分析对话或篇章的交互过程,揭示语言使用者的意图和目的。

会话分析可以帮助我们理解语言在实际交流中的应用情境。

2. 言外之意分析:言外之意指的是说话者通过言辞之外的暗示和隐喻表达的意思。

通过分析言外之意,可以更准确地理解语言使用者的真实意图。

3. 语用推理分析:通过推理和推断分析语言使用者的言辞和行为背后的意图。

语用推理可以帮助我们在实际交流中更好地理解他人的意图和背后的信息。

4. 社会语言学分析:通过分析语言在社会和文化背景中的使用方式,揭示不同社会群体之间的语言差异和变化。

社会语言学分析可以帮助我们更全面地理解语言使用的背景和社会意义。

结语语义与语用的分析是语言学研究的重要内容,通过深入研究语义和语用,可以更好地理解语言的意义和使用。

在实际应用中,语义与语用分析也对翻译、教学、社交媒体等方面有着重要的指导作用。

语法、语义、语用的区别(2012-12-23 22:38:32)汉语是缺乏形态标志的语言,注重意合是汉语语法的一个主要特点。

汉语的语序对语义的制约性很强,句法成分之间存在着较复杂的语义关系,在许多情况下仅对语法形式进行句法结构分析是解释不了句子的内部规律的。

教学实践表明,让外国学生按照教材上所展示的句法结构模式去造句,他们有时会造出许多符合句法但不合情理也不能使用的句子来,究其原因,正是错在句子语义搭配和语用选择上。

句法、语义和语用这三个平面既有联系又有区别。

句法是基础,语义和语用都要通过句法结构才能表现。

句法结构中构成成分之间存在着诸如主谓、动宾、动补、偏正等句法关系意义,同时也存在着诸如动作与施事、受事、处所、工具等语义关系意义,还存在着诸如陈述、话题、焦点和预设、已知信息与新信息等语用意义。

但是,句法、语义和语用实际上又处于不同平面上,它们之间并没有严格的对应。

例如:“写文章”、“写毛笔”、“写黑板”,句法结构完全相同(动宾),但分别表达了“动作与结果”、“动作与工具”、“动作与处所”不同的语义关系;又如:“客人来了”与“来了客人”,两个句法结构的语义关系基本相同,“客人”与“来”都是“施事”与“动作”的关系,但句法关系分别是主谓和动宾。

语用意义也不相同,前一个结构的“客人”是定指,表达已知信息,后一个结构的“客人”是非定指,表达新信息。

更复杂一点的结构,如:①“床上躺着一个人”;②“那个人在床上躺着”;③“那个人躺在床上”;④“床上的那个人躺着”,这几个句子的句法结构关系各不相同,但语义关系基本相同,“人”、“床上”、“躺”之间都是“施事”、“处所”与“动作”的关系。

语法教学中进行语义分析,除了上述指出的句法成分间的语义规定性,即施事(主体)、受事与事(客体)、对象、处所、时间、结果、原因、目的、方式等之外,主要还是对语义指向的分析。

由于汉语句法上的结合关系与语义的结合关系存在着不一致的现象,语义指向分析对理解句子的语义结构显得尤其重要。

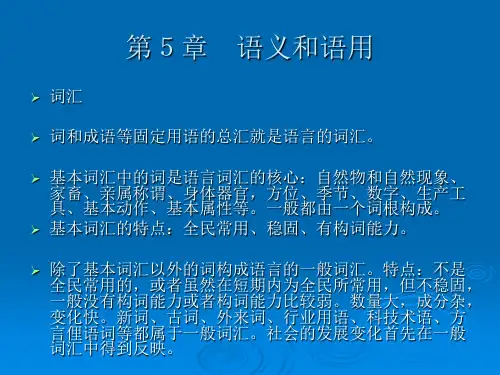

语义和语⽤第五章语义和语⽤第⼀节词汇和词义⼀、词和词汇1、词:是语⾔中能够独⽴运⽤的最⼩的符号。

2、确定词的⽅法:(1)能否独⽴运⽤。

(即能“单说”或“单⽤”的就是词。

)(2)能否扩展。

3、词汇:是⼀种语⾔中词和固定短语的总和,如汉语词汇、英语词汇等。

词汇也叫语汇。

4、词汇的组成:基本词汇和⼀般词汇(1)基本词汇:是整个词汇体系中最重要、最基本的部分,是基本词的总和。

基本词汇的特点:①全民常⽤性(本质特征)②稳固性③能产性(2)⼀般词汇:词汇中,基本词汇以外的部分便是⼀般词汇。

(⼀般词汇通常由新造词、古语词、外来词、⽅⾔词、⾏业语、隐语等构成。

)⼀般词汇的特点:①灵活性②个性化5、⼀般词汇与基本词汇的关系:基本词汇与⼀般词汇并⾮是彼此封闭、井⽔不犯河⽔的两个门类,⽽是⼀种相互依存、相互渗透的亲密伙伴关系。

⼀⽅⾯,基本词构造新词,充实⼀般词汇;⼀些基本词失去全民性⽽转化为⼀般词。

另⼀⽅⾯,⼀般词汇获得了全民性⽽转化为基本词汇。

⼆、词的词汇意义1、词义:⼈们对现实现象的反映以及由此带来的⼈们对现实现象的主观评价,叫做词的词汇意义,简称词义。

(词义就是和词的语⾳形式结合在⼀起的⼈们对现实现象的反映。

)2、词义的分类⾊彩义:是附属于词的理性义之上的⼀种附加意义,主要表明说话⼈的态度、词的适⽤语域和风格特质以及词所引发的有关事物形貌的现象。

【注意:更多的词的⾊彩义呈现“零形式”,既⽆褒义、贬义,⼜⽆书⾯语⾊彩、⼝语⾊彩,也⽆形象⾊彩,这种词的⾊彩义为中性。

】三、词义的性质①概括性(词义最本质的属性)②模糊性第⼆节词义的各种关系⼀、⼀词多义1、单义词:指的是只包含⼀个词义义项的词。

2、多义词:指的是包含⼏个相互有联系的义项的词。

3、本义:指多义词的⼏个意义中最初的那个意义。

4、派⽣义/引申义:由本义直接或间接派⽣⽽来的意义。

派⽣意义产⽣的途径就是⼀般所说的引申。

引申⼤体上可以分成隐喻和转喻两种⽅式。

5、隐喻:是指根据客观对象之间的相似性联系,⽤原本指称甲对象的词语再去指称⼄对象,从⽽派⽣出新的意义。

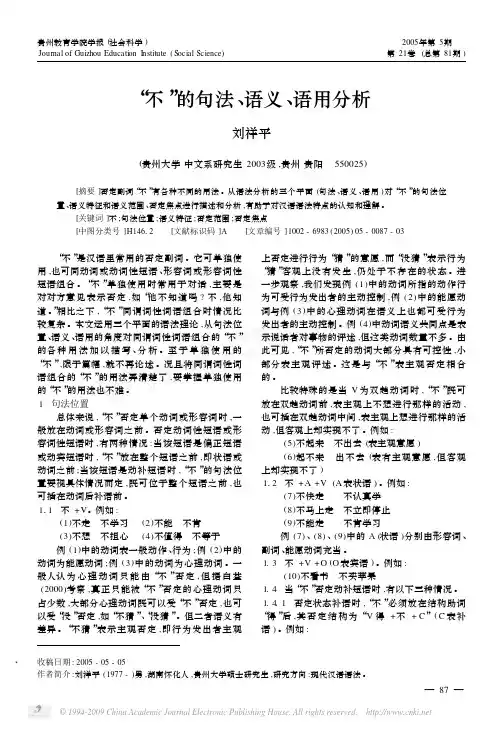

贵州教育学院学报(社会科学)Journal of Guizhou Educati on I nstitute(Social Science)2005年第5期第21卷(总第81期)“不”的句法、语义、语用分析刘祥平(贵州大学中文系研究生2003级,贵州贵阳 550025)[摘要]否定副词“不”有各种不同的用法。

从语法分析的三个平面(句法、语义、语用)对“不”的句法位置、语义特征和语义范围、否定焦点进行描述和分析,有助于对汉语语法特点的认知和理解。

[关键词]不;句法位置;语义特征;否定范围;否定焦点[中图分类号]H14612 [文献标识码]A [文章编号]1002-6983(2005)05-0087-03 “不”是汉语里常用的否定副词。

它可单独使用,也可同动词或动词性短语、形容词或形容词性短语组合。

“不”单独使用时常用于对话,主要是对对方意见表示否定,如“他不知道吗?不,他知道。

”相比之下,“不”同谓词性词语组合时情况比较复杂。

本文运用三个平面的语法理论,从句法位置、语义、语用的角度对同谓词性词语组合的“不”的各种用法加以描写、分析。

至于单独使用的“不”,限于篇幅,就不再论述。

况且将同谓词性词语组合的“不”的用法弄清楚了,要掌握单独使用的“不”的用法也不难。

1 句法位置总体来说,“不”否定单个动词或形容词时,一般放在动词或形容词之前。

否定动词性短语或形容词性短语时,有两种情况:当该短语是偏正短语或动宾短语时,“不”放在整个短语之前,即状语或动词之前;当该短语是动补短语时,“不”的句法位置要视具体情况而定,既可位于整个短语之前,也可插在动词后补语前。

111 不+V。

例如:(1)不走 不学习 (2)不能 不肯(3)不想 不担心 (4)不值得 不等于例(1)中的动词表一般动作、行为;例(2)中的动词为能愿动词;例(3)中的动词为心理动词。

一般人认为心理动词只能由“不”否定,但据白荃(2000)考察,真正只能被“不”否定的心理动词只占少数,大部分心理动词既可以受“不”否定,也可以受“没”否定,如“不猜”、“没猜”。

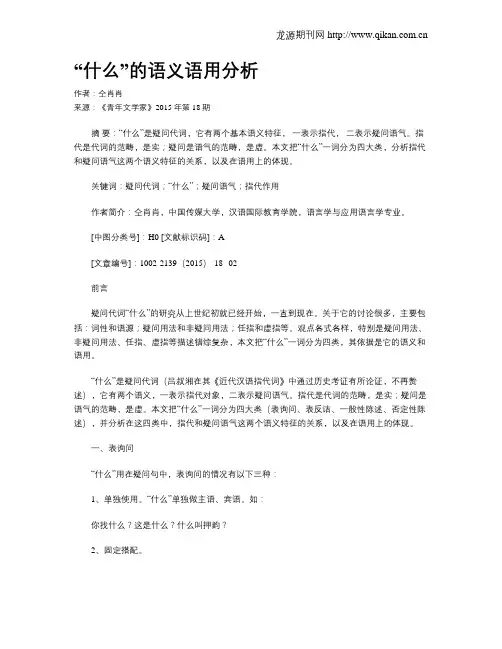

“什么”的语义语用分析作者:仝肖肖来源:《青年文学家》2015年第18期摘要:“什么”是疑问代词,它有两个基本语义特征,一表示指代,二表示疑问语气。

指代是代词的范畴,是实;疑问是语气的范畴,是虚。

本文把“什么”一词分为四大类,分析指代和疑问语气这两个语义特征的关系,以及在语用上的体现。

关键词:疑问代词;“什么”;疑问语气;指代作用作者简介:仝肖肖,中国传媒大学,汉语国际教育学院,语言学与应用语言学专业。

[中图分类号]:H0 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2015)-18--02前言疑问代词“什么”的研究从上世纪初就已经开始,一直到现在。

关于它的讨论很多,主要包括:词性和语源;疑问用法和非疑问用法;任指和虚指等。

观点各式各样,特别是疑问用法、非疑问用法、任指、虚指等描述错综复杂,本文把“什么”一词分为四类,其依据是它的语义和语用。

“什么”是疑问代词(吕叔湘在其《近代汉语指代词》中通过历史考证有所论证,不再赘述),它有两个语义,一表示指代对象,二表示疑问语气。

指代是代词的范畴,是实;疑问是语气的范畴,是虚。

本文把“什么”一词分为四大类(表询问、表反诘、一般性陈述、否定性陈述),并分析在这四类中,指代和疑问语气这两个语义特征的关系,以及在语用上的体现。

一、表询问“什么”用在疑问句中,表询问的情况有以下三种:1、单独使用。

“什么”单独做主语、宾语。

如:你找什么?这是什么?什么叫押韵?2、固定搭配。

用在疑问句中,可以询问处所如:什么地方?问时间如:什么时候?问样式如:什么样?问原因、目的如:为什么,干什么?3、用在名词前问人或事物。

在表示询问中多数做限制性定语,询问人或事物。

如什么人?什么房子?什么药?什么名字?等等。

“什么”在疑问句中表询问时,语义方面:疑问语气和指代未知信息这两种作用同时发生效能,即既指代未知信息又负载疑问语气,词义较实。

语用方面:主要是表达中性的态度,字面的意义就是说话人本身所要表达的意义。

逻辑学在语义和语用分析中的意义语义和语用是语言学的两个重要分支领域,它们研究的是语言的意义和使用。

而逻辑学作为一门哲学学科,也在语义和语用分析中发挥着重要的作用。

本文将探讨逻辑学在语义和语用分析中的意义,并阐述其对于理解和解释语言现象的重要性。

一、逻辑学在语义分析中的意义语义分析主要关注的是语言的意义,即词汇和句子的意义。

而逻辑学作为研究推理和论证的学科,提供了一套严密的推理规则和论证方法,可以帮助我们理解和解释语言中的逻辑关系。

例如,逻辑学中的命题逻辑和谓词逻辑可以帮助我们分析句子的真值和逻辑结构,从而理解句子的意义和推理关系。

逻辑学还研究了概念和范畴的关系,帮助我们理解词汇的分类和语义关系。

逻辑学在语义分析中的一个重要应用是语义推理。

通过逻辑学的推理规则,我们可以从已知的前提推导出新的结论,从而进一步理解句子的意义。

例如,如果我们知道“所有人都会死亡”,而“张三是人”,那么我们可以通过逻辑推理得出“张三会死亡”的结论。

逻辑学的推理规则可以帮助我们从已知的信息中推导出新的信息,从而深入理解语言的意义。

二、逻辑学在语用分析中的意义语用分析主要关注的是语言的使用,即言语行为和交际意义。

而逻辑学在语用分析中的作用主要体现在理解和解释言语行为的逻辑关系。

逻辑学可以帮助我们分析言语行为的目的、论证和推理过程,从而理解其背后的逻辑关系。

逻辑学在语用分析中的一个重要应用是修辞分析。

修辞是一种运用语言的艺术,通过运用一些特殊的修辞手法,可以使语言表达更加生动、有力和有感染力。

而逻辑学可以帮助我们分析修辞手法的逻辑关系,从而理解修辞的效果和意义。

例如,逻辑学可以帮助我们分析比喻的逻辑关系,从而理解比喻的隐喻意义。

此外,逻辑学还可以帮助我们分析言语行为的合理性和合适性。

逻辑学研究了推理和论证的规则,可以帮助我们判断一个论证是否合理和有效。

在语用分析中,逻辑学可以帮助我们分析言语行为的合理性和论证的有效性,从而理解其背后的逻辑关系。

“被XX”格式的句法、语义、语用分析“被”字句是现代汉语中的常用句式之一。

但近来网络等媒体上流行的“被××”格式,不仅句法、语义与传统的“被”字句不同,而且有特殊的语用价值。

本文从句法、语义和语用三个平面对此格式进行深入剖析。

标签:“被××”格式句法语义语用自2008年开始,网络上相继出现了“被××”的说法,如人民“被小康”、GDP“被增长”等,这一种现象随之进入人们的视线并迅速成为焦点。

新兴的“被××”格式与传统的“被”字句存在着较大的差别。

“被××”格式与传统“被”字句的区别主要体现在“被”的后接成分上,下面我们就具体分析。

一、“被××”格式与传统“被”字句的区别(一)内部结构“‘被’字句是指在谓语动词前面,用介词‘被’引出施事或单用‘被’的被动句。

”“被”字句是有标记的表示被动含义的句子,是汉语动词谓语句的常用句式之一。

“被”字句的使用一般有两种格式:格式一:被+NP+VP,如:(花瓶)被小明打碎了。

格式二:被+VP,如:(花瓶)被打碎了。

格式一中用“被”引进动作的施动者;格式二中施动者不出现,“被”直接放在动词前面表示被动含义,两种格式统称为“被”字句。

“被”字句要成立,要满足一个最基本的语法要求:就词性而言,“被”后的成分由于表示某种动作,因而需是动作性极强的及物动词性成分。

例如:(1)小王被抓走了。

*(2)小王被失踪了。

而当下流行的“被××”格式却打破这一规则,出现了其他词性,其中大多数为不及物动词,下面分词性讨论。

1.被+Vi(3)“被失踪”是一种恐怖行为(《南方周末》2008年12月17日)(4)女星最多的是“被结婚”,周迅、赵薇、范冰冰、董卿等无一幸免。

(中国网,2009年12月25日)“失踪”“结婚”等都是典型的不及物动词,缺少较强的动作性,按照语法规则,是不能直接放在“被”字后面,但上述这些例句中,它们都被当作了动作性的成分来使用,获得了与动词同等的语法功能。

看格式的语义语用分析

语义、语用分析和参考内容:

1. 标点符号:在句子中使用适当的标点符号可以让句子更加清晰明了。

例如,句号可以用来表示一个完整的句子结束,逗号可以用来分隔并列的词语或短语,问号可以用来表示疑问等。

2. 词汇选择:在句子中使用具有明确含义的单词可以让句子更加直观易懂。

例如,正确使用名词、动词、形容词和副词等可以使句子更加丰富多彩。

3. 句型结构:适当变化句子的结构可以使文章更加有趣。

例如,改变句子的主谓宾结构、使用倒装语序或强化句子的衔接可以让文章更具吸引力。

4. 上下文连接:正确地连接上下文可以帮助读者更好地理解文章的意思。

例如,使用连接词(例如and、but、however、therefore等)可以在句子之间及段落之间建立联系。

5. 句子复杂度:适当使用复杂的句子结构可以提高文章的可读性和吸引力。

但是,重要的是要确保句子的复杂性不会影响对句子意思的理解。

6. 文章结构:使用合适的文章结构可以使文章更加易于阅读和理解。

例如,正确使用标题、子标题和段落可以帮助读者快速浏览文章内容并理解文章结构。

7. 段落过渡:恰当的段落过渡可以使文章的结构更加清晰。

例如,使用过渡句可以在段落之间建立联系,使整篇文章有流畅的结构。

8. 文章主旨:文章的主旨应该清晰明确。

通过使用服务性语句或关键词可以帮助读者更好地了解文章的主要内容。

语法、语义、语用三个平面的区别与联系2004年语言大学对外汉语专业的考研题近年来,国外有些语言学家在语法研究中注意到区别三个不同的平面,即句法平面、语义平面和语用平面,这是语法研究方法上的新进展,有助于语法学科的精密化、系统化和实用化。

但这样研究语法还仅仅是开始。

如何在语法分析中,特别是在汉语的语法分析中全面地、系统地把句法分析、语义分析和语用分析既界限分明地区别开来,又互相兼顾地结合起来,这是摆在语法研究工作者面前的新课题,是值得进行深入探索的。

(一)语法研究中的句法平面,是指对句子进行句法分析。

句中词语与词语(即符号与符号)之间有一定的关系,这种关系是属于句法的(Syntactic)。

词语与词语按照一定的方式组合起来,构成一定的句法结构,对句法结构进行分析,就是句法分析。

对句子进行句法分析,主要从两方面进行。

一方面,对句法结构部的词语与词语之间的关系进行成分分析,也就是着眼于句子成分的确定和结构方式的判别。

传统语法学进行语法分析时,总要把句子分为若干成分,如主语、谓语、宾语、定语、状语、补语等等,这些都是句法分析的术语。

传统语法学分析一个句子,就是要分析句子里各类实词(包括名词、动词、形容词、数词、代词、副词等)充当什么句子成分。

比如“三批评了四”,就得分析成主谓句,其中“三”是主语,“批评了四”是谓语,“批评”是谓语动词,“四”是宾语。

假如说成“四被三批评了”,也得分析成主谓句,但这句里“四”是主语,“被三批评了”是谓语,“被三”是介词短语作状语,“三”是介词“被”的宾语,“批评”是谓语动词。

这样的成分分析,讲什么词充当什么句子成分,都是着眼于句子结构分析出来的。

与确定句子成分有联系的,就是结构类型的判别。

结构类型决定于结构成分之间的关系,也就是决定于结构方式。

比如“鸟飞”“身体健康”,是由主语和谓语两成分组成的,通常称为主谓结构;“飞鸟”“健康的身体”,是由定语和它的中心语两成分组成的,通常称为偏正结构;“读书”“建设祖国”,是由动词和它的宾语两成分组成的,通常称为动宾结构。

“不怕X,就怕Y”格式的句法语义语用分析作者:李维来源:《文学教育·中旬版》2015年第08期内容摘要:“不怕X,就怕Y”格式在日常生活中使用频率较高,X与Y之间的语义关系相反,前后两个分句之间通常构成转折的关系。

从语用角度看,该格式具有强烈的主观性。

关键词:格式句法语义语用一.格式的表里关系1.“X”、“Y”的构成及语义特征格式中的“X”可以为名词及名词性短语,动词及动词性短语,形容词及形容词性短语。

“Y”亦同。

X与Y之间的语义成分一般相反,通常以正反两种形式分布在两个分句之中。

X和Y往往是一个问题的或事件的两个方面。

如:不怕不知,就怕不学。

不怕人不敬,只怕己不正。

不怕人穷,就怕志短等等。

这些固定表达都是从一个事件的两个对立面进行说明,然后用固定词语“不怕”来肯定前者,用“就/只怕”来否定后者。

2.格式的句法成分该格式的句法功能较为单一,通常被作为一个俗语或固定搭配被引用,在句中作独立语。

(1)“不能大意”,老常说,“不怕万一,就怕一万。

”《风云初记》(2)不怕见面催,就怕腚后跟。

这每天寸步不离跟在屁股后边,什么都不方便。

《龙马精神》(3)不怕慢,就怕站,只要大伙儿一伸手,就算有头脑了。

《艳阳天》(4)不怕闹得欢,就怕拉清单,你说的对!《风云初记》上例中,例(1)就是被人们当作固定俗语使用,例(1)中作宾语,例(2)(3)(4)都可以看作是独立成分。

3.格式的语义分析该格式是一个由“不怕……就怕……”构成的半固定的转折语义格式。

前一个分句“不怕X”往往表示的是人们容易接受的行为或结果,后一个分句“就/只怕Y”往往是与前者对立的行为或结果,是人们不愿意接受的。

如:不怕死要面子活受罪,就怕没有面子受活罪。

“死要面子活受罪”和“没有面子受活罪”一件事情的两个对立面,很巧妙地说明“不怕”和“就怕”的内容,比起后者,前者更合情理易接受。

如:不怕冤家当面使绊子,就怕朋友背后捅刀子。

前后分句中“冤家”和“朋友”对立矛盾,按常理“朋友”的行为更友善易接受,然而与“朋友背后捅刀子”相比较,“冤家当面使绊子”更来得光明正大一些。

语言学语义与语用语言学是研究语言的科学,其中语义与语用是其重要的研究领域。

语义和语用这两个概念都与语言的使用和理解有关,但在性质和研究方法上存在一定的差异。

本文将分别探讨语义和语用的概念、研究方法以及二者的关系,并且讨论其在语言学领域中的重要性。

一、语义的概念和研究方法语义是语言学中研究词义的学科。

它关注的是词汇和句法结构所携带的意义。

在语义学中,研究者通过对词汇和句法结构进行分析,探讨语言符号和其所代表的真实世界之间的关系。

语义学的研究方法主要包括语义分析、语义分类和语义关系的研究。

其中,语义分析是将词汇和句法结构拆解为最基本的意义单位,通过这些单位之间的组合关系来解释整个句子的意义。

语义分类则是对词汇意义进行分类和归类,以便更好地理解词汇之间的关联。

而语义关系的研究则探讨词汇之间的联系,如同义词、反义词、上下位关系等。

二、语用的概念和研究方法语用学是研究语言使用的学科,它关注的是语言在实际交际过程中的功能和效果。

语用学探讨的是关于言语行为的非字面意义,即在特定上下文中言语所传达的意义。

语用学的研究方法包括言语行为理论、契约理论和会话分析等。

言语行为理论研究的是语言用于实际交际中的行为特征,如陈述、询问、祝福等。

契约理论则研究人们在语言交际中所遵循的各种规则和约定,以便更好地理解语言的意义。

会话分析则通过研究会话中的交互模式和语言使用方式来解析语言的实际效果。

三、语义与语用的关系语义和语用两个概念在某种程度上是相关且互相依存的。

语义研究了语言符号和其所代表的意义之间的关系,而语用则研究了语言在实际交际过程中的功能和效果。

在实际应用中,语义和语用的研究常常是相互结合的。

首先,语义和语用的研究都离不开对上下文的考虑。

语义学研究的意义是相对稳定和固定的,但在实际语境中,同样的词汇或句子可能会有不同的意义。

语用学则更加关注言语在具体语境中所产生的效果和影响。

其次,语义和语用的研究都与实际交际有关。

语义学研究的是词汇和句法结构所传达的意义,而语用学则研究的是言语行为的真正目的和效果。

鲁迅笔下“或”、“或者”的语义选择类别及语用根据

盛新华;郭静

【期刊名称】《湖南科技大学学报:社会科学版》

【年(卷),期】2007(10)6

【摘要】根据不同的标准将"或者"的语义关系分为相容语义选择关系和不相容语

义选择关系;显性语义选择关系和隐性语义选择关系;并列语义选择关系和递进、转折、假设语义选择关系;追补性语义选择关系和非追补性语义选择关系。

鲁迅选择"或"和"或者"来表达各种语义选择关系的语用根据:一是讲究音节的匀称与和谐;二是讲究思想感情表达的准确和细腻。

他还非常准确地运用了"或"、"或者"来构成对偶、排比等修辞格。

【总页数】5页(P110-114)

【关键词】鲁迅;“或”“或者”;语义选择类别;语用根据

【作者】盛新华;郭静

【作者单位】湘潭大学文学与新闻学院

【正文语种】中文

【中图分类】H03

【相关文献】

1.禅籍詈称的语义类别及语用效力 [J], 鞠彩萍

2."非"类格式的语义类别及其语用、句式分析 [J], 王天佑

3.《祖堂集》詈语语义类别及其语用价值 [J], 陶罗琪

4.亲属称谓语自称的语义类别及其语用功能考察 [J], 肖素英

5.汉语委婉词语的语义类别和语用特点 [J], 林伦伦

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

《“不可或×”的语义、语用分析语义和语

用》

时下,“不可或×”格式在新闻媒体中频频出现,其中的“不可或缺”高居榜首,而与“不可或缺”相对应的“不可或得”不甘落后,见报率也比较高。

如:(1)我认为,个人生活的快乐,乃至社会的和谐,除了国泰民安、平安健康,还需有一个不可或缺的方面,那就是人们的精神生活。

(《大众科技报》xx-03-26)

(2)他们认为,对维纳斯而言,无情的历史,偶然的毁坏,恰恰成全了维纳斯,使她成为了人类艺术宝库中不可或得的珍品。

(人教论坛xx-02-19)

“不可或×”被频繁地使用,难免会出现被误用甚至被滥用的现象,如:

(3)高职毕业生在企业要做到不可或缺

3月31日,教育部副部长陈希在吉林省调研时指出,高等职业教育大有可为。

他说高职院校专业应具有鲜明的职业指向,其毕业生在企业不可或缺。

(中国青年网xx-04-05)

例(3)是中国青年网的一则新闻,标题中的“不可或缺”显得生硬,而且与正文中陈希部长所表达的意义大相径庭,“不可或缺”一般形容客观的现象或事实,而不用于主观的目的。

一、“或”的意义探源

要探讨“或”的意义来源,首先要了解一下各类辞书对“不可或×”的“或”的解释。

由于“不可或缺”的使用频率最高,各大辞书

在解释这类“或”时往往以“不可或缺”作为例子。

纵观各大辞书,“不可或缺”的“或”解释大致有四种情况:

①副词,稍微。

以《现代汉语词典》(第5版)为代表。

②有时。

以《新华成语词典》为代表。

③有点儿。

“不容许有一点儿拖拉延缓。

”以《新华字典》为代表。

④有。

“不能有所短缺。

”以《现代汉语规范词典》为代表。

这些关于“或”的解释纷纭复杂,莫衷一是。

其他的辞书如《古汉语常用字字典》、《汉语大词典简编本》、《汉语大字典》等均未明确对“不可或缺”的“或”进行释义。

表面上以上四种解释对“不可或缺”都说得通,但如果用来解释“不可或得”的“或”就未免有些牵强。

后三家辞书没有明确对“不可或缺”的“或”作出解释,但这三家辞书都存在这一解释:“或”——“语气助词,常用在否定句中加强否定语气”,这一点值得我们注意。

“或”的“语气助词”用法最早出现在《诗经》时代。

(4)如松柏之茂,无不尔或承。

(《诗经。

小雅。

天保》)

“或”用在否定词“无不”之后。

王引之(《经传释词》卷三)对“或”的解释是“语助也”。

后来又有“莫之或×”格式的出现。

(5)虽使五尺之童适市,莫之或欺。

(《孟子。

滕文公上》)

(6)残、贼公行,莫之或止;大命将泛,莫之振救。

(汉。

贾谊《论积贮疏》)

(7)夫书理无二,义归有宗,而硕学之徒,莫之或徙,故通人

鄙其固焉。

(南朝宋。

范晔《后汉书》七十九卷下)

(8)而先儒或因星官书,北斗第二星名旋,第三星名玑,第五星名玉衡,仍七政之言,即以为北斗七星。

载笔之官,莫之或辨。

(唐。

魏征等《隋书》第十九卷)

例(5)-(8)都是“莫之或×”格式。

《古代汉语词典》(商务印书馆,xx)及其他辞书都是将“莫之或”的“或”与“无不尔或承”的“或”放在一起解释,即为“语气词,常用在否定句中加强否定语气。

”其他的还有如“莫之或改、莫之或恤、莫之或振、莫之或继、莫之或哀、莫之或废、莫之或信、莫之或易、莫之或罪、莫之或御、莫之或违”等,这些“或”都可省去,但去掉“或”之后语气就不那么强烈了。

“或”除了与否定词“无不”、“莫”等连用外,还有与“未尝”连用的情况:

(9)若钱,自九府圜法行于成周,历代未尝或废。

元之交钞、宝钞虽皆以钱为文,而钱则弗之铸也。

(明。

宋濂等《元史》第九十三卷)

(10)日月之蚀,说如聚讼,不知日月未尝或缺,特居地面之人,有时或不见日月光耳。

(清。

魏源《海国图志》第一百卷)同样,例(9)、(10)的“未尝或×”中的“或”也是语气助词,加强否定语气。

这些“或”也可省去,即“未尝废、未尝缺”。

更有例句为证:

(11)生铜夜夜鸣,判铁未尝缺。

(宋。

梅尧臣《古剑篇送蔡君

谟自谏省出守福唐》)

(12)古者庠序学校未尝废,今郡县虽有学,并非官置。

(明。

宋濂等《元史》第一百五十七卷)

“或”与否定词连用,又有了“不可或×”格式的出现:

(13)念卿夙膺重托,旦夕不可或无。

已令近臣携医往视。

(明。

王世贞《皇明异述》卷八)

(14)古圣先贤,各有礼制,小大由之。

纲常伦理之道,日用饮食之条,圣以之敦,贤以之学,务纳其人于轨物之中,斯须不可或去。

(清。

金天柱《清真释疑》)

(15)凡事属琐屑而不可或遗者,如一产三男,人寿百岁,踪迹,科第盛事,一切新奇可喜之传,虽非史体所重,亦难遽议刊落。

(清。

章学诚《文史通义》第八卷)

(16)“如人饮水,冷暖自知”的禅悟体验,不可能靠师家的传递获得,师家的传递只是一个诱因,一个方便,只有在学人之心直接契合之心之际方可达成禅悟。

因此,由教悟宗就不可或废。

(国学网xx-7-17)

至此,“或”的“语气助词,在否定句中加强否定语气”的用法从最早的“无不尔或承”到后来的“莫之或×”、“未尝或×”以及“不可或×”都是一脉相承的,而其中最具代表性的是“莫之或废——未尝或废——不可或废”的发展历程。

由此,我们可以确认,这类“或”的意义为“语气助词,无实义,常用在否定句中加强否定语气。

”“不可或缺”即解释为“不可缺”,

“或”用来加强否定语气。

二、“不可或×”的广泛使用

1.“不可或×”的使用范围

尽管“不可或×”的格式正式出现的年代我们还未确知,但这一格式发展到现在,其应用已经非常广泛了,涉及社会生活的各个领域,我们于xx年11月15日在百度上搜索到带有“不可或缺”的内容更是高达43,500,000条。

其他的还有如“不可或轻”、“不可或忘”、“不可或缓”、“不可或知”等,“不可或×”已表现出非常活跃和迅猛的发展势头。

如:

内容仅供参考。