热工水力学10(两相流水力分析)

- 格式:pdf

- 大小:836.62 KB

- 文档页数:15

水力机械两相流综述摘要我国大部分河流属于多泥沙河流,含沙量均较高,对于运行在这些河流上的水力机械而言。

其叶片很容易遭到泥沙冲击磨损的破坏,尤其是靠缝隙处,其边壁磨损较为严重,并且沙粒的存在还大大增加了空化的发生机率,使这些位置极容易发生空化,产生空蚀,磨损和空化的联合作用,相互促进,会导致非常严重的磨蚀。

这不仅大幅度降低了水力机械的水力性能,而且在很大程度上威胁着水力机械安全稳定性。

因此,展开含沙河流中水力机械内部流动特性的研究具有重要的理论意义与实际应用价值。

本文针对水利机械两相流进行论述,主要为液气,液固模拟模型,空化磨损发展。

关键词:水力机械;空化;磨损;两相流1.前言近几十年来森林植被覆盖率降低,环境恶化,水土流失严重,许多河流中的泥沙含量成倍增加,当含沙水流通过水力机械时,沙粒会对过流部件表面造成破坏。

沙粒作用于过流部件表面而使其损坏给离心泵带来严重的磨损。

水中含有泥沙时,不仅对水轮机产生磨损破坏,而且使得空蚀比清水时发生的更早更严重。

当含沙水流中发生空化时,由于汽泡的产生和高频率溃灭,不断地以高压冲击金属表面,使之产生疏松。

沙粒不断冲击切削,使表面破坏速度大大加快,破坏后的表面,由于材质疏松程度不同和各处的流速也有区别,造成水轮机过流通道表面凹凸不平,这又加速了空泡产生和沙粒冲击角度的改变,使磨损破坏速度更为加快,磨蚀破坏引起水力机械效率下降,产生振动与噪音迫使机组频繁大修,维修费用高昂,经济效益大为降低。

在我国黄河干流上已建成的大中型水电站中,有4座都存在严重的空化空蚀、磨损破坏,特别是XX电站最为严重。

水轮机组运行环境恶化,导致水电厂构件的空化、磨损问题成为影响电力系统安全越来越严重的问题。

它的直接危害主要表现在:1)检修周期缩短,增加了电站的临时性检修和大修工作量,使电站运行成本增加,给电厂造成很大的经济损失。

2) 水力机械性能降低,离心泵过流部件表面被泥沙磨损后,凹凸不平,促进了水流的局部扰动和空化的发展,空化发展严重引起机组噪音,震动加剧,效率急剧下降,严重影响着水电站的运行质量。

核电厂热工水力学随着工业的发展,电力需求也在不断地增长。

为了满足电力需求,许多国家和地区开始重视核能的开发和利用。

核电站作为一种新型的发电方式,具有高效、干净、可靠、可持续等优点,但同时也带来了许多技术和环境难题。

核电站作为一个庞大的能源系统,其运行涉及到多个领域的学科,其中热工水力学是其中不可或缺的一个学科。

这篇文章将介绍核电站热工水力学相关的知识。

热工水力学基础流体力学核电站的热能是通过水和蒸汽传递来实现的,因此流体力学在核电站热能传递中扮演了至关重要的角色。

流体力学研究的对象是液体、气体等连续介质的运动规律,包括流体的流动、变形、流速、压强等,液体的黏滞力以及黏滞力对于流体流动的影响等内容。

在核电站中,流体力学主要用于描述污水处理、冷却水系统、压气系统和聚集转移装置等方面的问题。

例如,在核电站中,需要将汽轮机的排汽通过冷却水塔冷却降温,因此需要对冷却水塔进行流体力学的分析和计算。

此外,在核电站的压气系统中,压缩空气在输送过程中需要经过管道,因此需要通过流体力学的分析计算管道的内径和空气流量等参数。

热学热学是研究物体温度和热量传递规律的学科,包括热力学和热传导。

在核电站中,热学主要用于描述核能转化为热能的过程,以及核电站的热量传递问题。

具体来说,核反应堆内部的燃料元件的燃烧反应会释放大量热能,这些热能会通过燃料元件、冷却剂和外壳等组成的传热系统传递出去,通过蒸汽抽气系统带动汽轮机运转,最终产生电能。

因此,热学在核电站设计和运行等方面都扮演着重要的角色。

材料学核电站中使用的燃料元件、管道、阀门等部件需要具备较高的耐高温、耐压、耐腐蚀等性能,因此材料学对于核电站的设计和运行也具有不可或缺的重要性。

材料学的研究对象是各种材料的物理化学性质,包括材料的物理性质、力学性质、化学性质、热学性质等。

在核电站中,材料学的应用主要涉及到燃料元件、管道、泵、阀门等部件的材料选择和质量控制等方面。

例如,在燃料元件的设计中需要考虑材料的耐辐照性和高温性能等因素,而在压载水反应堆中,压载水中的氧化物离子容易导致材料的腐蚀和脆化,因此需要通过材料学的知识来选择和优化材料,以保证核电站的安全和可靠性。

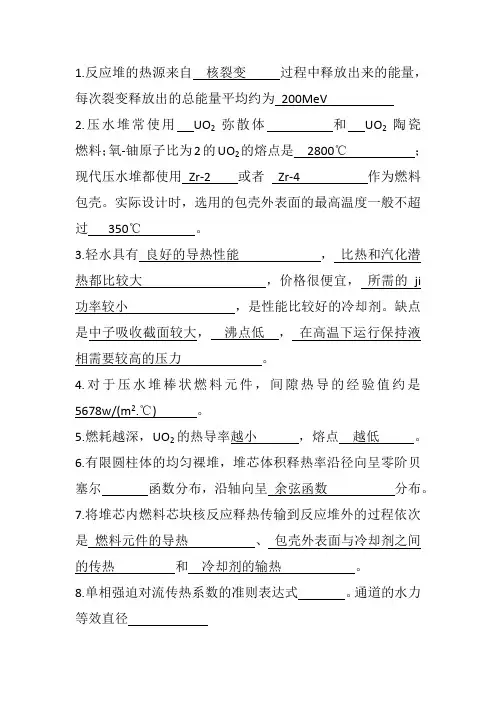

1.反应堆的热源来自核裂变过程中释放出来的能量,每次裂变释放出的总能量平均约为200MeV2.压水堆常使用UO2弥散体和UO2陶瓷燃料;氧-铀原子比为2的UO2的熔点是2800℃;现代压水堆都使用Zr-2 或者Zr-4 作为燃料包壳。

实际设计时,选用的包壳外表面的最高温度一般不超过350℃。

3.轻水具有良好的导热性能,比热和汽化潜热都比较大,价格很便宜,所需的ji 功率较小,是性能比较好的冷却剂。

缺点是中子吸收截面较大,沸点低,在高温下运行保持液相需要较高的压力。

4.对于压水堆棒状燃料元件,间隙热导的经验值约是5678w/(m2.℃) 。

5.燃耗越深,UO2的热导率越小,熔点越低。

6.有限圆柱体的均匀裸堆,堆芯体积释热率沿径向呈零阶贝塞尔函数分布,沿轴向呈余弦函数分布。

7.将堆芯内燃料芯块核反应释热传输到反应堆外的过程依次是燃料元件的导热、包壳外表面与冷却剂之间的传热和冷却剂的输热。

8.单相强迫对流传热系数的准则表达式。

通道的水力等效直径9.临界热流密度的两种主要传热机理是汽泡合并和流体动力学不稳定性强制对流沸腾可能出现的两种临界热流密度工况分别是偏离泡核沸腾和蒸干;前者常发生在高热流密度,欠热泡核沸腾或低含气率的饱和泡核沸腾的沸腾传热工况之后,后者常发生在低热流密度通过液膜的强制对流蒸发的沸腾传热工况之后。

当发生偏离泡核沸腾更容易引起壁面发生快速烧毁。

10.流体流动的总压降包括壁面摩擦压降、流体加速度压降、提升压降和形阻压降.其中壁面摩擦压降和形阻压降是不可逆的压降损失。

11.在均匀加热向上流动的垂直通道中,随含气率的增加,可能依次出现汽水两相流的典型流型是:泡状流、弹状流、环状流、滴状流12.泡核沸腾的传热机理主要有汽化潜热传热、汽液置换传热和微对流传热13.当平均流体温度上升到饱和温度温度时,就开始了饱和泡核沸腾。

该起始点称为热平衡态饱和沸腾起始点,在改点上热平衡含气x E=0 而中心液核达到饱和温度那一点称为真正饱和沸腾起始点。

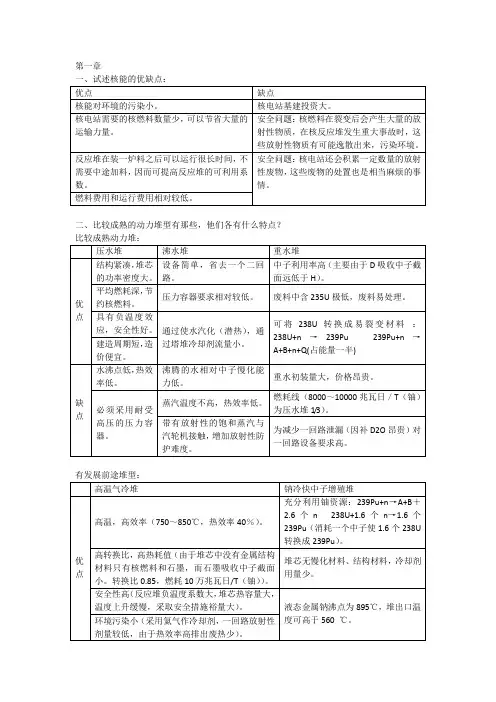

第一章二、比较成熟的动力堆型有那些,他们各有什么特点?三、反应堆热工分析主要包括那些内容?第二章二、反应堆在停堆后为什么还要继续冷却?停堆后的热源由哪几部分组成,他们各具有什么特点?原因:在反应堆停堆后,其功率并不是立刻降为零,而是按照一个负的周期迅速地衰减,周期的长短最终取决于寿命最长的放射缓发中子的裂变核群的半衰期。

当反应堆由于事故或正常停堆后,堆内自持的链式裂变反应虽然随即终止,但还是有热量不断地从芯块通过包壳传入冷却剂中,因此,在反应堆停堆后,还必须采取一定的措施对堆芯继续进行冷却,以便排除这些热量防止损坏燃料元件。

热量来源:燃料棒内储存的显热,剩余中子引起的裂变和裂变产物的衰变及中子俘获产物的衰变。

铀棒内的显热和剩余中子裂变热大约在半分钟之内传出,其后的冷却要求完全取决于衰变热;假设反应堆在运行了一段很长时间后停堆,这意味着裂变产物已经达到平衡,这时衰变热一开始约为停堆前功率的6%,而后迅速衰减。

三、以压水堆为例,说明停堆后的功率约占停堆前堆功率的百分数。

大约在停堆后多久,剩余裂变可以忽略?假设反应堆在运行了一段很长时间后停堆,这意味着裂变产物已经达到平衡,这时衰变热一开始约为停堆前功率的6%,而后迅速衰减。

压水堆经过长期运行后停堆,其衰变热随时间的变化见下表,可以知道,一年后剩余裂变可以忽略。

第三章一、各种形状的燃料元件导热计算二、单相对流换热计算沸腾形式详细图表分析,请参考P37四、何谓沸腾临界?压水堆在正常工况下首先防止的是快速烧毁还是慢速烧毁?为什么?而在事故工况下又怎样?沸腾临界的特点:由于沸腾机理的变化引起的换热系数的陡降,导致受热面的温度骤升。

临界热流密度:达到沸腾临界时的热流密度。

沸腾临界一般和发生沸腾临界时的流型有着密切的关系。

沸腾临界根据流动工况的不同通常分为两类:1.过冷或低含汽量下的沸腾临界;2.高含汽量下的沸腾临界;常见的核燃料:六、如何选取包壳材料?有哪些常见的包壳材料。

两相流学习总结两相流学习总结首先我们学习了两相流的简介,了解了一些关于两相流的基本知识。

相的概念,相是具有相同成分和相同物理、化学性质的均匀物质部分,即相是物质的单一状态,如固态、液态和气态。

在两相流动的研究中通常称为固相、液相和气相。

相与组分的联系和区别,首先组分是指混合物(包括溶液)中的各个成分,组分与相没有明显的联系。

两相流(多相流)的概念,两相流是指物质两相同时并存且具有明显相界面的混合流动。

多相流是指多相流.相的判断,判别单相体系和两相体系主要依据以下两条,是否系统内的各部分的性质均匀,是否存在明显的相间界面。

两相流的研究方法有:理论分析法、数值计算法、实验研究法。

通过对两相流的一些初步的了解,我们发现两相流由于其故有的复杂性、多样性和测量手段的局限性,到目前为止,无论是在理论上还是在方法上,这一研究尚处于发展阶段,而且在今后一个较长的时间内,将继续是一个各抒己见,实验性强,充满着机会和突破的学术领域。

然后我们学习了两相流的各种流型,在此我们引入两种对两相流的分类方式,第一,根据两相之间界面结构的不同,具体分类为下面显示部分,在此各种流型的图就不再一一列举了。

第二,根据混合物两个组成部分的物质状态和状态的差异来分类接下来,我们学习了稀疏和稠密的悬浮体两相流,1.相密度ρk :该相的质量k m σ同该相的体积之比k V σ;kk k V m σσρ=2.分密度k θ:某一相k 的分密度是该相的质量k m σ 同混合物体积V σ 之比;V m k k σσθ= 3.质量分数 k ?:混合物中,相k 的质量k m σ与混合物质量m σ之比;mm k k σσ?=4.4.体积分数k α:混合物体积V σ中,相k 所占的体积k V σ的份额;k k V V σσα= 两相流的基本方程:1、多组分气体的基本关系式,应用Reynolds 输运定理,可得基本守恒方程组(包括:连续方程,动量方程,扩散方程,能量方程,反应率方程,状态方程)2、定常、二维层流边界层方程3、相内的‘微观’守恒方程将单向流动的基本守恒定律应用于第k 相的微观体积dVk 中,在低马赫数和各项比热为常数的条件下,欧拉坐标下k 相内的微观守恒方程可写为:11==∑∑k kk k ?α其中,~表示相内的“微观”真实值,分布是反应放热和辐射传热,Y ks 是k 相 s 组分的质量分数,ks 是k 相s 组分的反应率。

两相流体力学研究综述1. 引言两相流是以工程热物理学为基础,为满足能源、动力、化工、石油、航空、电子、医药等工业进步的要求,而与数学、力学、信息、生物、环境、材料、计算机等学科相互融合交叉而逐步形成和发展起来的一门新兴交叉学科。

两相流早日形成统一的学术理论和成熟的应用技术,对21世纪全球所面临的生态环境和能源资源两个焦点问题的解决将有很大的推动作用,是人类在21世纪可持续发展中面临的重大技术问题之一。

该工程领域的突破能促进全球能源与环境经济的进步。

在瓦特(Watt)发明蒸汽机以后,随着工业技术的发展,两相流的研究开始得到重视。

1877年Boussines系统研究了明渠水流中泥沙的沉降和输运问题,1910年,Mallock研究了声波在泡沫液体介质中传播时强度的衰减过程。

20世纪40年代前,一些有价值的气液两相流不稳定性以及锅炉水循环中气液两相流问题的经典论文,以及研究成果分散在各工业部门,很少系统研究成果。

两相流的术语在20世纪30年代首先出现于美国的一些研究生论文中;1943年,苏联首先将这一术语应用于正式出版的学术刊物上;其后1949年在J.Ap-pl.Phys杂志上也出现了两相流(two-phase flow)这一名词。

中国对于两相流的研究起步于20世纪60年代。

20世纪80年代以来,除相关论文以外,陆续出版了一些关于两相流的教材和专著,如陈之航(1983)、佟庆理(1982)、陈学俊、林宗虎、张远君等(1987)、方丁酉(1988)、周强泰(1990)、周力行、李海青(1991)、吕砚山(1992)、刘大猷(1993)、郭烈锦(2002)、林建忠(2003)等。

虽然有如此多的文献和著作,但两相流的研究历史还不是很长,对于两相流的理论研究尚处于发展阶段,大量的问题还是靠试验和经验来解决,严格地从数学角度建立数学模型来解决问题,是两相流成为系统的科学还需要一个过程。

2. 两相流分类相是具有相同成分和相同物理、化学性质的均匀物质部分,即相是物质的单一状态,如固态、液态和气态。

两相流的概念及类型两相物质(至少一相为流体)所组成的流动系统。

若流动系统中物质的相态多于两个,则称为多相流,两相或多相流是化工生产中为完成相际传质和反应过程所涉及的最普遍的粘性流体流动。

通常根据构成系统的相态分为气液系、液液系、液固系、气固系等。

气相和液相可以以连续相形式出现,如气体-液膜系统;也可以以离散的形式出现,如气泡-液体系统,液滴-液体系统。

固相通常以颗粒或团块的形式处于两相流中。

两相流的流动形态有多种。

除了同单相流动那样区分为层流和湍流外,还可以依据两相相对含量(常称为相比)、相界面的分布特性、运动速度、流场几何条件(管内、多孔板上、沿壁面等)划分流动形态。

对于管内气液系统,随两相速度的变化,可产生气泡流、塞状流、层状流、波状流、冲击流、环状流、雾状流等形态;对于多孔板上气液系可以产生自由分散的气泡、蜂窝状泡沫、活动泡沫、喷雾等形态。

两相流研究的一个基本课题是判断流动形态及其相互转变。

流动形态不同,则热量传递和质量传递的机理和影响因素也不同。

例如多孔板上气液两相处于鼓泡状态时,正系统混合物(浓度增加时表面张力减低)的板效率(见级效率)高于负系统混合物(浓度增加时表面张力增加);而喷射状态下恰好相反。

两相流研究的另一个基本课题,是关于分散相在连续相中的运动规律及其对传递和反应过程的影响。

当分散相液滴或气泡时,有很多特点。

例如液滴和气泡在运动中会变形,在液滴或气泡内出现环流,界面上有波动,表面张力梯度会造成复杂的表面运动等。

这些都会影响传质通量,进而影响设备的性能。

两相流研究的课题,还有两相流系统的摩擦阻力,系统的振荡和稳定性等。

两相流研究模型两相流的理论分析比单相流困难得多,描述两相流的通用微分方程组至今尚未建立。

大量理论工作采用的是两类简化模型:①均相模型。

将两相介质看成是一种混合得非常均匀的混合物,假定处理单相流动的概念和方法仍然适用于两相流,但须对它的物理性质及传递性质作合理的假定;②分相模型。