人教版高中历史选修1 9.2原始资料:谭嗣同的变法主张

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:1

课题:“百日维新”课标:简述百日维新的主要内容,剖析其特色;知道戊戌变法失败的基本史实,研究中国近代化道路的波折性。

教课目的知识与能力:掌握“百日新政” 的内容、失败的原由及意义。

经过对戊戌变法的科学评论,培育学生正确评论重要历史事件的能力。

过程与方法:学生经过自主议论,走上讲台自己讲。

在教课中,教师增补课外资料,介绍史学界对戊戌变法的不一样评论,指引学生就此睁开讲堂议论。

学生利用教材并联合所给的资料论从史出,史论联合,经过议论达成对戊戌变法的政体认识,得出正确的评论。

感情态度与价值观:经过戊戌变法经过的学习,认识维新志士们为了拯救民族危亡所作出的不懈努力,领会其坚毅不屈的斗争精神。

经过对戊戌变法的正确认识和评论,认识员工近代化道路的波折性,理解历史发展的多样性,进而进一步领会在中国近代化道路上仁人志士的爱国主义精神。

学情剖析:本课为人民版历史选修一《历史上重要改革回眸》,本科内容在初中已有学过,上一课也讲到了百日维新的背景,故而学生对本课的知识已经有必定的积淀。

对当时的背景而言,学生系统学过,对历史背景的一般剖析方法已经初步掌握。

对内容而言,学生有所认识,经过对教材的阅读和导教案的预习学生答题已经掌握了本科的知识。

对课中的有关问题剖析而言,问题在导教案上已经给出,学生在课前可经过小组议论,查阅资料各样方法解决。

故本课关于学生来说学比较简单。

难点在于学生要走上讲台讲预习和思虑的内容表现出来。

教课要点:戊戌变法的内容和戊戌变法的影响。

教课难点:戊戌变法失败的原由和对戊戌变法的评论。

经过学习本课加强爱国主义感情。

“百日维新”教课方案一、新课导入观看视频“戊戌变法”回想“百日维新”的背景,引出第一幕“分割浪潮现危机”,导入本课。

学生齐读所选资料,领会变法背景。

引出第二幕“百日维新救危亡” ,正式进入本课。

二、教课主要环节教师:展现课程标准并解说本课重难点及知识构造。

并展现讲堂教课方案,安排各小组学生的研究任务。

简析谭嗣同的社会政治思想

谭嗣同(1865-1898)是中国近代思想史上重要的思想家、学者,他的社会政治思想主要包括以下几个方面:

一、追求民族解放和民主自由。

谭嗣同认为,要实现民族解放和民主自由,必须建立一个民主自由的社会,实现民族的统一与进步。

他提出“实行民主,改革政体,实行民主改革”的口号,以推动中国的民主改革进程。

二、提倡科学技术进步。

谭嗣同认为,中国要实现民族解放和民主自由,就必须推动科学技术的进步。

他提出“用科学,改

变落后”的口号,以推动中国的科学技术进步。

三、提倡民主议政。

谭嗣同认为,要实现民族解放和民主自由,就必须实行民主议政,以反对封建统治。

他提出“改革政治,

实行民主”的口号,以推动中国的民主议政进程。

四、提倡文化改革。

谭嗣同认为,要实现民族解放和民主自由,就必须实行文化改革,以反对封建文化。

他提出“改革文化,

实行科学”的口号,以推动中国的文化改革进程。

总之,谭嗣同的社会政治思想主要是追求民族解放和民主自由,提倡科学技术进步、民主议政和文化改革。

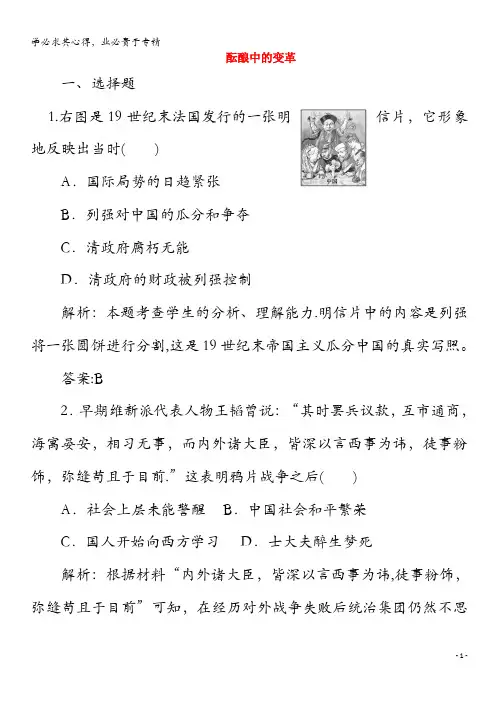

酝酿中的变革一、选择题1.右图是19世纪末法国发行的一张明信片,它形象地反映出当时( )A.国际局势的日趋紧张B.列强对中国的瓜分和争夺C.清政府腐朽无能D.清政府的财政被列强控制解析:本题考查学生的分析、理解能力.明信片中的内容是列强将一张圆饼进行分割,这是19世纪末帝国主义瓜分中国的真实写照。

答案:B2.早期维新派代表人物王韬曾说:“其时罢兵议款,互市通商,海寓晏安,相习无事,而内外诸大臣,皆深以言西事为讳,徒事粉饰,弥缝苟且于目前.”这表明鸦片战争之后( )A.社会上层未能警醒 B.中国社会和平繁荣C.国人开始向西方学习D.士大夫醉生梦死解析:根据材料“内外诸大臣,皆深以言西事为讳,徒事粉饰,弥缝苟且于目前”可知,在经历对外战争失败后统治集团仍然不思进取,因循守旧。

答案:A3.19世纪末,维新变法运动兴起的最主要因素是( )A.民族危机加深和民族资本主义初步发展B.民主共和观念深入人心C.民族资产阶级登上政治舞台D.康、梁等人的宣传活动解析:本题考查维新变法的历史背景。

民族危机的加深刺激了民族资产阶级的觉醒,为维新变法运动的兴起奠定了社会基础;而民族资本主义经济的初步发展则是其兴起的经济条件。

答案:A4.郑观应曾这样批判洋务运动:“西人立国……育才于学堂,论政于议院……此其体也……中国遗其体而求其用,无论竭蹶趋步,常不相及。

”他指出的洋务运动的弱点是( )A.片面依赖西方,缺乏自主创新B.没有学习西方资本主义政治制度C.没有结合中国具体情况学习西方D.忽视西方列强对中国的侵略企图解析:郑观应是早期维新思想的代表人物,他指出洋务运动失败的根源在于“遗其体而求其用",即没有学习西方的“体"—-政治制度。

答案:B5.下列对早期维新思想的评述,正确的是( )①反映了民族资产阶级的利益和要求②以解救民族危难、缓和社会矛盾为目的③以振兴工商业、实行君主立宪为目标④为戊戌变法做好了思想上和理论上的准备A.①②③ B.②③④C.①②④ D.①③④解析:早期维新思想没有形成系统的理论,为戊戌变法做好思想和理论准备的是以康梁为代表的维新思想,故④的表述不符合题意。

(新课标人教版)高中历史选修一第九单元《戊戌变法》

精品教案

第一课

【课标要求】:

1、了解戊戌变法产生的历史根源。

2、简述康有为梁启超等维新派人物的政治主张。

3、分析康有为梁启超等维新变法思想的特点。

4、简述百日维新的主要内容并分析其特点。

5、知道戊戌变法失败的基本事实。

6、探讨中国近代化道路的曲折性。

【知识梳理】

1、日本明治维新成功,中国戊戌变法失败原因比较简表

2、洋务运动与维新变法

相同点:①都是在民族危机严重的社会背景下发生的;②都是以清政府为主体而进行的

重大政策调整;③都涉及军事、经济、文化方面的改革;④都主张向西方学习;⑤都是中国近代化发展历程中的重要内容;⑥虽然都失败了,但对历史发展的进程都起到了一定的推动作用。

不同点:①国际环境不同,前者发生在第一次工业革命后,后者发生在第二次工业

革命后。

②阶级属性不同,前者代表地主阶级,后者代表资产阶级。

③目的不同,前者是要维护清王朝封建统治,后者是要挽救民族危亡、发展资本主义。

④性质不同,前者是地主阶级改革,后者是资产阶级改革。

⑤内容不尽相同,前者只主张学习西方科技,后者主张全面学习西方,发展资本主义、实行君主立宪。

⑥影响不同,戊戌变法比洋务运动影响大。

谭嗣同传知识点总结一、谭嗣同早年的生平谭嗣同生于1872年,曾在上海法政学堂学习。

他为了解救国家,避开父母反对,参军投奔南洋工读学堂,继而赴日留学,成为留日同学会的骨干成员,参与组织“保社团”和其他反清组织。

回国后,担任同盟会北直隶区总支部代表。

参加准备武装起义的秘密会议,并被任命为总准备处处长。

从理论上揭示了中国革命是立足于社会实践的,要有革命的理想和信念。

二、谭嗣同的主要思想1. 爱国主义思想。

谭嗣同深刻认识到中国的国家命运,他不满于清政府的腐败、内乱和外虐,极力倡导民族自立,雄图中兴,号召国人觉醒。

2. 民主主义思想。

谭嗣同主张废除专制制度,推动民主政治改革。

他认为只有民主政治,才能解决中国社会的种种问题。

3. 反帝思想。

谭嗣同清楚地认识到帝国主义在中国的破坏性,他和同盟会的其他同志一起,积极开展反帝斗争。

三、谭嗣同的主要活动1. 参与同盟会活动。

谭嗣同是中国同盟会的领导人之一,他积极筹备武装起义,提出并执行反帝、反封建、民主主义的纲领。

2. 参与秘密革命活动。

谭嗣同曾参加秘密革命团体和革命团体筹备组织。

他积极参加南洋工读学校留日同学会等团体,并出任要职。

3. 组织武装起义。

谭嗣同积极筹办东征和武装起义活动,他成立了北直隶总支部,担任北直隶区总支部代表。

四、谭嗣同的伟大牺牲为了实现中国的民主革命,谭嗣同在没有任何外援的情况下,率领几百名革命者决定发动武装起义。

但由于内部出卖和敌人的力量强大,谭嗣同最终被捕并处死。

总之,谭嗣同是一位伟大的爱国者和革命家,他的思想和行动对中国的民主革命事业产生了深远的影响,他的牺牲精神和爱国主义精神也激励着中国的青年,为实现中华民族的伟大复兴而奋斗。

第4课戊戌政变学习目标:1.知道戊戌变法失败的基本史实。

2.探讨中国近代化道路的曲折性。

1.重点:戊戌政变及戊戌变法的失败原因和意义。

2.难点:戊戌变法失败的原因。

教材整理1新旧势力的交锋1.原因:新政措施的推行,遭到守旧势力的强烈抵制和反对。

2.表现(1)旧势力①慈禧太后解除光绪帝老师翁同龢的军机大臣职务。

②任命荣禄为直隶总督,控制京津地区。

③大部分中央和地方的高级官员对新政抵制。

④荣禄等人暗中密谋由慈禧太后训政。

(2)新势力①光绪帝革去礼部两名尚书及四名侍郎的职务。

②任命谭嗣同等人担任军机章京,参与维新变法。

谭嗣同等四人被称为“军机四卿”。

③拉拢袁世凯,却不识其真面目。

④游说列强支持,最终落空。

教材整理2百日维新的失败1.导火线(1)光绪帝受到慈禧太后训斥之后,急忙召见杨锐等人商议对策,并授以密谕。

(2)谭嗣同带着密谕夜访袁世凯,后该事被袁曝光。

(3)1898年9月20日,光绪帝接见日本前首相伊藤博文。

2.经过(1)9月21日,慈禧太后宣布“临朝听政”,囚禁光绪帝。

(2)慈禧太后下令捕杀“戊戌六君子”。

(3)政变后除京师大学堂被保留下来之外,其他措施全被取消。

3.结果:“百日维新”宣告失败。

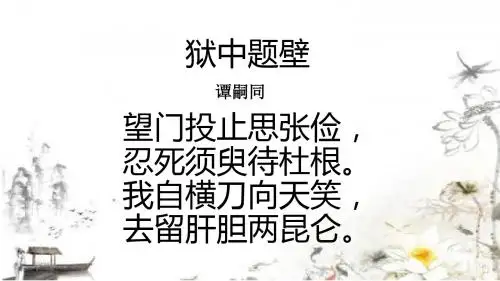

[课中思考]阅读教材P137“学思之窗”,思考:想一想:谭嗣同这些言行反映了维新志士何种风貌?【提示】一方面表现了维新志士浓烈的爱国情操和大无畏的牺牲精神;同时也说明了他们对变法简单而偏颇的认识。

教材整理3变法失败的原因与变法的历史意义1.失败原因(1)根本原因:维新派势力弱小,封建顽固势力强大。

(2)主观原因①既缺乏坚强的组织领导,又脱离广大人民群众。

②寄希望于无实权的光绪帝和极少数帝党官僚,对帝国主义列强抱有不切实际的幻想。

2.失败教训在当时的中国,改良主义的路程是行不通的,中国近代化的路程是漫长而又坎坷的。

3.历史意义(1)是一场政治改革运动。

维新派以变法图强、救亡图存为目标,表现出强烈的爱国热情。

谭嗣同变法内容论谭嗣同变法一、谭嗣同变法的概述谭嗣同,1893年出生于江苏省吴县,1912年考入苏州太学,1915年考入杭州武英殿,1917年入读北京大学,1922年博士毕业,曾就职北大法 from(及管理学)系,挂职于私立金顿大学,1927年受聘于清政府维新运动,1929年被聘为中国会计师协会秘书,1933年开创比较会计学专业,1934年赴美国哈佛大学学习,1944年博士毕业,在中国财政学史上,谭嗣同是一位杰出的学者,他创立了“谭嗣同变法”,是中国在20世纪初进行财政改革的先导性工作,也是目前仍在使用的财政制度,由此可见其重要性。

二、中国财政革新的重要性20世纪初,中国财政管理存在过时病弊,影响了经济发展速度,谭嗣同把他的学术理论应用到改革中,着手由此改革,使财政管理体系在一定程度上改善,对中国近现代财政管理和财政政策有重要影响。

三、谭嗣同变法1.增设国库:建立中央政府国库,统一财政收银及支出管理,中央政府国库每年应有专项固定收入,并支付国家按特定比例所交纳的财政支出。

2.加强预算管理:严格监督官员支出,管理预算支出是建立新朝财政制度的基础,强调总额控制,年度预算的可看性,实现按预算行政执行制度,有效审计政府收支。

3.统一税制:实行国内外一致的财政制度,可收可支各税项都进行统一,特别是关税要实行统一税率,公开有迹可寻财政管理帮助收入合理和公平收税,尽可能减轻税收负担。

4.整顿会计制度:建立健全的财政会计制度,实现收支一致,试行定期两次审计会计制度,实行从宽依法管理,以达到财政及时点的财政收入及支出监督。

四、谭嗣同变法的影响谭嗣同变法不仅对20世纪初的中国财政体制有显著的积极影响,而且对中国现代财政也有着巨大的好处,如此变法,彻底改变了传统的财政行政体系,实现了收支一体化,建立了市场经济财政体系,培养了当时及后世一批市场经济财政学家,成为中国会计学教育的重要理论依据,为现代会计师职业的发展奠定了基础。

原始资料:严复的变法主张

以来之为君,正所谓大盗窃国者耳。

国谁窃?转相窃之于民而已。

既已窃之矣,又惴惴然恐其主之或觉而复之也,于是其法与令蝟毛而起,质而论之,其什八九皆所以坏民之才,散民之力,漓民之德者也。

斯民也,固斯天下之真主也,必弱而愚之,使其常不觉,常不足以有为,而后吾可以长保所窃而永世。

嗟乎!夫谁知患常出于所虑之外也哉?此庄周所以有肢箧之说也。

是故西洋之言治者曰:“国者,斯民之公产也,王侯将相者,通国之公仆隶也。

”而中国之尊王者曰:“天子富有四海,臣妾亿兆。

”臣妾者,其文之故训犹奴虏也。

夫如是则西洋之民,其尊且贵也,过于王侯将相,而我中国之民,其卑且贱,皆奴产子也。

设有战斗之事,彼其民为公产公利自为斗也,而中国则奴为其主斗耳。

──严复《辟韩》

1/ 1。

谭嗣同的维新思想

二千年来君臣一伦,尤为黑暗否塞,无复人理,沿及今兹,方愈剧矣!

——谭嗣同《仁学》谭嗣同认为“中国所以不可为者,由上权太重,民权尽失”;主张“废君统,倡民主,变不平等为平等”。

他称赞资产阶级革命的思想学说,认为“法人之学问,冠绝地球,故能倡民主之义”。

——白寿彝《中国通史》

百度文库是百度发布的供网友在线分享文档的平台。

百度文库的文档由百度用户上传,需要经过百度的审核才能发布,百度自身不编辑或修改用户上传的文档内容。

网友可以在线阅读和下载这些文档。

百度文库的文档包括教学资料、考试题库、专业资料、公文写作、法律文件等多个领域的资料。

百度用户上传文档可以得到一定的积分,下载有标价的文档则需要消耗积分。

当前平台支持主流的doc(.docx)、.ppt(.pptx)、.xls(.xlsx)、.pot、.pps、.vsd、.rtf、.wps、.et、.dps、.pdf、.txt 文件格式。

本文档仅用于百度文库的上传使用。

原始资料:谭嗣同的变法主张

生民之初,本无所谓君臣,则皆民也。

民不能相治,亦不暇治,于是共举一民为君。

夫曰共举之,则非君择民而民择君也。

夫曰共举之,则其分际又非甚远于民而不下侪于民也。

夫曰共举之,则因有民而后有君;君末也,民本也。

天下无有因末而累及本者,亦岂可因君而累及民哉?夫曰共举之,则且必可共废之。

君也者,为民办事者也;臣也者,助办民事者也。

赋税之取于民,所以为办民事之资也。

如此而事犹不办,事不办而易其人,亦天下之通义也。

观夫乡社赛会,必择举一长使治会事,用人理财之权咸隶焉。

长不足以长则易之,虽愿农愚妇犹知其然矣,何独于君而不然?岂谓举之戴之,乃以竭天下之身命膏血,供其盘乐怠傲骄奢而淫杀乎?供一身之不足,又滥纵其百官,又欲传之世世万代子孙。

一切酷毒不可思议之法,由此其繁兴矣。

民之俯首帖耳,恬然坐受其鼎镬刀锯,不以为怪,固已大可怪矣,而君之亡犹愿为之死节!故夫死节之说,未有如是之大悖者矣。

君亦一民也,且较之寻常之民而更为末也。

民之于民,无相为死之理;本之与末,更无相为死之理。

然则古之死节者,乃皆不然乎?请为一大言断之曰:止有死事的道理,决无死君的道理!死君者,宦官宫妾之为爱,匹夫匹妇之为谅也。

人之甘为宦官宫妾,而不免于匹夫匹妇,又何诛焉?夫曰共举之,犹得曰吾死吾所共举,非死君也;独何以解于后世之君,皆以兵强马大力征经营而夺取之,本非自然共戴者乎!况又有满、汉种类之见奴役天下者乎!夫彼奴役天下者,固甚乐民之为其死节矣。

──谭嗣同《仁学》。