高中地理 内力作用与地貌电子教案

- 格式:ppt

- 大小:18.75 MB

- 文档页数:72

内力作用与地表形态教学设计【学习目标】知识与能力目标:1、了解地质作用的含义;2、了解内力作用的主要表现形式及对地表形态的影响;过程与方法目标:1、通过读图,能够正确判别地质构造的类型,并能利用地质构造的规律去指导生产实践,如储水、储油、开凿隧道等;2、能够自己学会读图分析内、外力作用对地表形态的影响;核心素养1、培养学生探究自然界奥秘的科学精神,树立科学的人地观。

【学习重点】造成地表形态变化的内力作用的表现形式及其对地貌的影响【学习难点】地壳运动形成的地质构造【学习方法】合作探究法、读图分析法、自主讨论法【课型】新授课【教学过程】(课堂导入)刚才,我们通过图片看到了千姿百态的地质地貌景观,这些壮美的景观,有一个共同的特点,那就是他们都是在内力的主导作用下形成的。

这也是我们这节课将要学习的内容,内力作用对地表形态的影响。

(教师活动)首先,我们来看一下本节课的教学目标,请一组的一位同学来给大家朗读一遍。

(学生活动)朗读教学目标内容。

(教师活动)请大家阅读材料,回答问题。

(请二组的一位同学来回答)(学生活动)内力作用地壳运动(教师活动)除了地壳运动这种表现形式外,内力作用还有哪些表现形式呢?内力作用的能量又来源于哪里?对地表形态还有哪些影响呢?[出示表格](请三组的一位同学来回答)(学生活动)学生回答表格内容。

【承转】(教师活动)在内力作用下,地壳处于不断运动之中,那么必然会在地壳的岩层中留下一些痕迹。

我们把地壳运动引起的岩层永久性变形、变位,称为地质构造。

常见的地质构造有:褶皱和断层。

下面,请四组的一位同学来描述一下褶皱的形成过程。

(学生活动)在地壳运动产生的强大挤压力作用下,岩层发生弯曲变形,形成褶皱。

我们一般把岩层向上拱起的部分称为背斜,在地貌上常常形成山岭;把岩层向下弯曲的部分称为向斜,在地貌上常常成为谷地或盆地。

但是,有些背斜顶部因受张力作用,裂隙比较发育,容易遭受侵蚀而成为谷地,而向斜槽部因受挤压,岩层变得紧实,不易遭受侵蚀反而成为山岭。

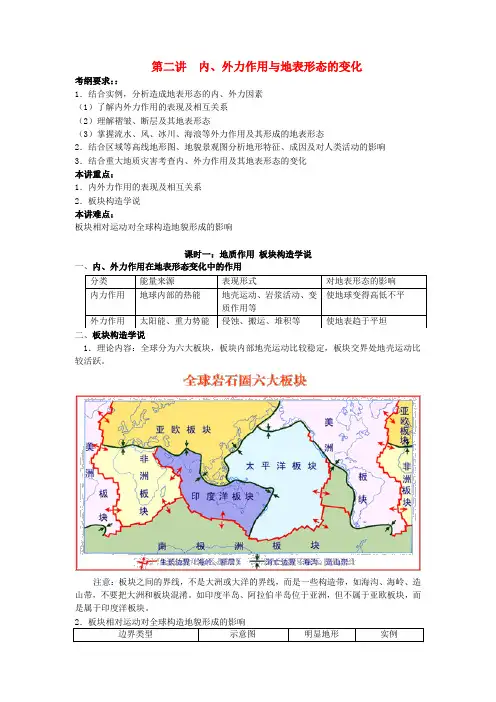

第二讲内、外力作用与地表形态的变化考纲要求::1.结合实例,分析造成地表形态的内、外力因素(1)了解内外力作用的表现及相互关系(2)理解褶皱、断层及其地表形态(3)掌握流水、风、冰川、海浪等外力作用及其形成的地表形态2.结合区域等高线地形图、地貌景观图分析地形特征、成因及对人类活动的影响3.结合重大地质灾害考查内、外力作用及其地表形态的变化本讲重点:1.内外力作用的表现及相互关系2.板块构造学说本讲难点:板块相对运动对全球构造地貌形成的影响课时一:地质作用板块构造学说一、内、外力作用在地表形态变化中的作用二、板块构造学说1.理论内容:全球分为六大板块,板块内部地壳运动比较稳定,板块交界处地壳运动比较活跃。

注意:板块之间的界线,不是大洲或大洋的界线,而是一些构造带,如海沟、海岭、造山带,不要把大洲和板块混淆。

如印度半岛、阿拉伯半岛位于亚洲,但不属于亚欧板块,而是属于印度洋板块。

【典例分析】1.(2009·上海高考)板块构造学 说是20世纪最重要的科学成果之一。

下图为某种类型的板块边界示意图。

回答(1)一(3)题。

(1)图示的板块边界是 ( )A .大陆板块与大陆板块的碰撞边界B .大洋板块内部的生长边界C .大洋板块向大陆板块的俯冲边界D .大陆板块内部的生长边界(2)以下地貌单元中,成因与图示机理相关的是 ( ) A .东非大裂谷 B .日本列岛 C .阿尔卑斯山脉 D .落基山脉(3)板块构造学说有助于人类进一步认识 ( ) ①海陆间水循环的机理 ②洋流分布和运动规律 ③地震分布和活动规律 ④矿产资源的分布规律 A .①② B .②③ C .③④ D .①④【课后作业】填图完成六大板块名称课时二:常见的地质构造(1) 三、褶皱、断层及其构造地貌2.地质构造的实践意义 (1)利用向斜构造找水向斜构造有利于地下水补给,两翼的水向中间汇集、下渗形成地下水,故打井可选在向斜槽部。

(2)利用背斜找油、气(3)利用向斜确定钻矿位置背斜顶部易被侵蚀,背斜岩层中的矿石很可能被侵蚀、搬 运:因此岩层中如含有某种矿产如煤、铁矿等,往往保留在向斜部分的地下,故应在向斜构造处钻探或打井。

![小专题2 地形-内力作用与地表形态[教案1]](https://uimg.taocdn.com/a78f39457fd5360cba1adb66.webp)

小专题2 地形【课标要求】1. 在地形图上识别五种主要的地形类型。

2. 结合实例,分析造成地表形态变化的内、外力因素。

知识板块一 内力作用与地表形态【学习目标】1.了解陆地和海底基本地形类型。

2.了解内、外力作用的能量来源及其表现形式。

3.了解板块构造学说的主要内容及对宏观地形的影响。

4.了解地壳运动形成的地质构造(褶皱、断层)的特点及其地表形态。

【基础知识*自主学习】 一、地形的概念与类型1.概念地形指地球表面各种形态的总称。

对于地表形态,通常有两种理解。

其一是从宏观形态上理解的地形,如高原、盆地等,是内力和外力综合作用的结果;其二是从微观成因上理解的地貌,如流水地貌、风沙地貌等,主要是由外力作用形成的。

2.陆地地形类型与特征3.海底地形类型与特征三、内力作用与地表形态1.板块运动与宏观地形⑴板块名称:地球表层的岩石圈并不是完整一块,而是被断裂带分割成六大板块,如图中A为亚欧板块、B为太平洋板块、C为印度洋板块、D为美洲板块、E为非洲板块、F 为南极洲板块。

⑵板块边界类型:图中M为消亡边界,N为生长边界。

⑶板块运动对宏观地形的影响:①图中a是两大陆板块互相挤压碰撞地带,形成了喜马拉雅山脉、青藏高原。

②图中b、c是大陆板块与海洋板块挤压碰撞地带,形成了深邃的海沟、山脉或岛弧。

③图中d是陆地板块内部张裂地带,形成了东非裂谷带。

2.地质构造与地表形态⑴褶皱:图中A、B处水平岩层发生弯曲,形成褶皱。

其中A处岩层中间向上隆起,叫背斜;B处岩层中间向下凹陷,叫向斜。

⑵断层:图中C处岩层发生断裂,并沿断裂面产生显著的位移,称为断层构造。

其中E处叫地垒,常发育成陡峻的山峰;D处叫地堑,常发育成盆地或谷地。

3.火山、地震活动和地表形态⑴火山活动常形成火山锥、火山口等火山地貌。

⑵地震往往造成地壳断裂和错动。

【重点难点*突破解疑】考点一、板块构造学说的应用1.解释宏观地形的成因2.板块构造学说的其他应用(1)利用边界类型可判断某海域或两大陆之间距离的变化趋势。

第13讲内力作用与地貌考点展示核心素养定位考查方向1.内力作用对地貌的影响。

2.地表形态对聚落和交通线路分布的影响。

人地协调观:结合地质构造特点,合理安排人类活动,实现人地协调;根据地形特点,合理布局交通线路的聚落。

综合思维:板块运动与地表形态的关系,地质构造的形成、特点及影响;地表形态对区域和交通线路的影响。

区域认知:世界与海陆分布及变化、地形分布及变化。

地理实践力:观察地质剖面图,判断地质构造;调查当地聚落和交通线路分布状况,探讨其与地形的关系。

1.以区域地图、板块分布图、示意图、景观图为背景,考查板块的分布,板块运动对地表形态的影响。

2.以示意图、景观图为背景,考查地质构造的判断、地质构造与地表形态的关系,地质构造的实践意义。

3.以区域地图、景观图、示意图为背景,考查地表形态对聚落和交通线路形态、分布的影响。

基础全面梳理一板块运动与地貌1.板块分布①为美洲板块,②01亚欧板块,③为非洲板块,④02印度洋板块,⑤为太平洋板块,⑥2.板块运动与宏观地貌(1)(2)二地质构造与地貌1.褶皱与地貌(1)褶皱:发生塑性变化,状弯曲。

(2)褶皱的基本形态——背斜和向斜(1)成因:强大的压力和张力。

(2)表现:两侧岩体沿断裂面发生明显的位移。

(3)断层对地貌的影响(1)成因:地下深处的岩浆在巨大压力作用下,沿01地壳的中央喷出口或管道喷出而成。

(2)组成⎩⎪⎨⎪⎧甲02火山口:呈封闭或半封闭状,常形成湖泊乙03火山锥:上部坡度较大,下部坡度较缓四地表形态对聚落和交通线路分布的影响1.地表形态对聚落的影响地形规模数量形态山地小少多呈带状或放射状平原大多多呈团块状2.地表形态对交通的影响地形密度难度形态山地稀疏大多01迂回前进,呈02“之”字形平原稠密小多呈03直线或近似直线1.意大利大理石资源丰富、质地优良、分布广泛,开采历史悠久,开采加工技术先进,是世界上最有实力的大理石资源国和生产国。

从板块运动的角度分析意大利境内大理石分布广泛的成因。

内力作用与地表形态教学设计【学习目标】知识与能力目标:1、了解地质作用的含义;2、了解内力作用的主要表现形式及对地表形态的影响;过程与方法目标:1、通过读图,能够正确判别地质构造的类型,并能利用地质构造的规律去指导生产实践,如储水、储油、开凿隧道等;2、能够自己学会读图分析内、外力作用对地表形态的影响;核心素养1、培养学生探究自然界奥秘的科学精神,树立科学的人地观。

【学习重点】造成地表形态变化的内力作用的表现形式及其对地貌的影响【学习难点】地壳运动形成的地质构造【学习方法】合作探究法、读图分析法、自主讨论法【课型】新授课【教学过程】(课堂导入)刚才,我们通过图片看到了千姿百态的地质地貌景观,这些壮美的景观,有一个共同的特点,那就是他们都是在内力的主导作用下形成的。

这也是我们这节课将要学习的内容,内力作用对地表形态的影响。

(教师活动)首先,我们来看一下本节课的教学目标,请一组的一位同学来给大家朗读一遍。

(学生活动)朗读教学目标内容。

(教师活动)请大家阅读材料,回答问题。

(请二组的一位同学来回答)(学生活动)内力作用地壳运动(教师活动)除了地壳运动这种表现形式外,内力作用还有哪些表现形式呢?内力作用的能量又来源于哪里?对地表形态还有哪些影响呢?[出示表格](请三组的一位同学来回答)(学生活动)学生回答表格内容。

【承转】(教师活动)在内力作用下,地壳处于不断运动之中,那么必然会在地壳的岩层中留下一些痕迹。

我们把地壳运动引起的岩层永久性变形、变位,称为地质构造。

常见的地质构造有:褶皱和断层。

下面,请四组的一位同学来描述一下褶皱的形成过程。

(学生活动)在地壳运动产生的强大挤压力作用下,岩层发生弯曲变形,形成褶皱。

我们一般把岩层向上拱起的部分称为背斜,在地貌上常常形成山岭;把岩层向下弯曲的部分称为向斜,在地貌上常常成为谷地或盆地。

但是,有些背斜顶部因受张力作用,裂隙比较发育,容易遭受侵蚀而成为谷地,而向斜槽部因受挤压,岩层变得紧实,不易遭受侵蚀反而成为山岭。

教学设计《内、外力作用与地表形态》(第1课时)学情分析《内、外力作用与地表形态》(第1课时)对于内力作用表现形式中岩浆活动和变质作用,在上节学习三大类岩石中,学生已经较为熟悉;对于“板块构造”,学生在初中已经有所涉及,所以学生对于内力作用的表现形式并不陌生,但是对于内力作用的足迹地质构造、背斜、向斜、断层等相关概念较为陌生,容易把地质构造与地表形态混为一谈。

在教学过程中,注意运用实例图片和示意图帮助学生理清差异。

关于内力作用是如何塑造地表形态,对于高一学生而言,内容较为抽象,教学过程中可运用多媒体动画、书本、软管等道具来演示,加深理解。

关于学习地质构造的意义,学生也缺乏相关的实践体验,可通过创设问题情境加以辅助练习,提高学生的地理实践力。

效果分析《内、外力作用与地表形态》(第1课时)在这节课中,对于内、外力作用的能量来源及表现形式这些基础知识,学生自主学习探究;对于较为抽象的内容,如地壳运动引起岩层弯曲变形形成褶皱,使用道具模拟演示;对于背斜成谷、向斜成山的难点内容,则通过观察动画演示、问题诱导、学生分组讨论合作探究等方式;对于学习地质构造的意义,则通过具体的问题案例来进行;这样提高了学生自主学习和语言表达能力,培养探究问题本质的习惯,树立正确的人地观,提高地理实践力,突出了课堂中学生的主体地位,取得较好的学习效果。

教材分析《内、外力作用与地表形态》(第1课时)本节内容选自鲁教版高中地理教材必修一第二单元第一节。

教材介绍了内、外力作用的概念、能量来源、表现形式及其对地表形态的影响。

地壳运动是内力作用的主要表现形式,地质构造是地壳运动的结果,是本节的重点内容。

【教学重点】1.内、外力作用的表现形式2.内力作用与构造地貌3.学习地质构造的实践意义【教学难点】1.褶皱和断层、背斜和向斜的区分判断2.背斜成谷、向斜成山的原因分析辅助学案(内、外力作用与地表形态)表格一\1.下图为某地地质剖面图。

关于甲、乙、丙、丁四地的地质构造,对应正确的是( )A.甲——褶皱B.乙——断层C.丙——背斜D.丁——向斜2.下列地形中,主要有内力作用形成的是()A.珠江三角洲B. 阿尔卑斯山能力来源地球部的能。

第2讲内力作用与地貌导学案一、本课学习目标1.通过案例,理解掌握影响地表形态变化的内力作用。

2.结合区域地图,理解掌握板块运动对地表形态的影响。

二、基础知识自主学习(一)地质作用1.概念:地质作用是指引起地壳、地壳、地表等不断变化和形成的某种能量的作用。

2.分类:根据地质作用的可分为内力作用和外力作用两种。

内力作用对地壳的发展变化起着主导作用, 在地表形成大陆与洋底、山脉与盆地等,奠定了地表形态的基本格局,总体趋势是使地表变得;外力作用则是对高低不平的地表进行,总的趋势是使地表起伏状况;(二)内力作用:地壳运动、岩浆活动、变质作用1.地壳运动:由内力引起地壳改变、地壳变位的构造运动。

运动方向水平运动垂直运动岩层运动方向地壳运动方向平行于地表,使岩层发生位移和变形地壳运动方向于地表,使岩层发生大规模的隆起和凹陷对地形的影响形成绵长的(背)、巨大的山脉(向)、巨形凹陷、岛弧、海沟等,也称运动或褶皱运动。

常形成高原、断块山、盆地、平原、海峡、海洋等地貌举例东非大裂谷、喜马拉雅山脉台湾海峡的形成、意大利那不勒斯湾海岸的变迁相互关系它们相伴发生;在不同时期和不同区域,两者常有主次之分;就全球而言,地壳运动以运动为主、运动为辅岩浆活动:主要有岩浆(火山喷发)和岩浆两种形式岩浆只有喷出地表才可以直接影响地表形态;岩浆活动可以瞬间改变地表形态,但作用微弱;3.变质作用:岩石圈的组成物质(岩石)在一定、(地壳深处)下发生物质成分或物质结构改变的作用。

变质作用发生在地壳深处,不能直接塑造地表形态!【对点精练】岩浆热场指的是很短时间内一个局部区域出现的岩浆活动使该区域地热梯度明显上升,形成局部区域的瞬间热场。

它往往伴有流体的活动,是流体循环、上升、汲取地壳中某些元素的场所,往往有矿产形成。

读图,完成以下小题。

1.岩石乙形成过程中的主要地质作用为()A.冷却凝固B.侵蚀搬运C.高温变质 D.沉积固结2.图中矿产可能为()A.煤炭B.金矿C.天然气D.石油【对点精练】塞拉比斯古庙遗址位于意大利那不勒斯海岸,这座古庙早已倒塌,只剩下三根大理石柱子,每根石柱中间都有“百孔千疮”的一段,它的上截和下截保存得比较完整。

新课标鲁教版高中地理《内、外力作用与地表形态变化》精品教案【三维教学目标】知识与技能:(1)分析造成地表形态变化的内、外力因素;(2)了解板块构造学说的基本观点.过程与方法:(1)通过对典型地貌形成的动画演示或模拟实验的分析和探究,掌握常见地表形态及其变化的主要内力或外力因素,进而学会分析引起地表形态变化原因的方法,提高自主学习和探究问题的能力;(2)结合乡土地理,加深对所学知识的理解和运用,养成学以致用的习惯。

情感态度和价值观:(1)在引导学生实验、观察、分析、比较、归纳等活动的过程中,激发学生学习地理、探究大自然奥秘的兴趣和热情,培养地理思维和创新意识,并学会主动与他人合作;(2)通过对地表形态变化原因的分析学会运用运动变化的观点和综合的观点看待事物,树立正确的辩证唯物主义观;树立正确认识自然、运用自然规律,趋利避害改造自然的可持续发展观。

【教学重点】(1)地表形态的变化及其内、外力因素(2)地质构造的基本类型及常见地貌(3)流水和风力作用与地表形态【教学难点】(1)板块构造学说的运用(2)背斜成山、向斜成谷的原因(3)冲积扇的形成【教具准备】多媒体设备和教学课件模拟实验用品(螺纹塑料管小木棒簸箕型塑料或铁质容器喷水壶粗细不均的泥沙等)【课件设计思路】依据本课三维目标及教学重、难点和学生实际情况,以“师为主导,生为主体,以思导学,”的教学理念为指导,利用景观图、素描图、模拟实验和多媒体动画等创设情境,把教材中抽象的成因、原理和现成的结论形象化、动态化、过程化,引导学生动眼、动手、动脑,通过观察、对比、分析、讨论等活动,培养学生的地理学习兴趣和地理思维能力,增强学生的地理学习能力和地理实践能力,并通过调动学生自主学习、合作交流和研究性学习,实现本课的三维目标。

【教学过程设计】导入新课:播放课件1 高原、盆地、山地、平原等宏观地形景观图和沙丘、风蚀蘑菇、冲积扇、冲沟等微观地貌景观图.由此导入新课:地球表面千姿百态,既有崇山峻岭,也有一马平川,既有悬崖绝壁,也有深壑幽谷,很多地方成为旅游和探险的胜地。

第二章第二节地球外表形态第一课时:内力作用与地表形态一、教学目标:〔一〕知识与技能1.了解地表形态的变化是内、外力共同作用的结果。

2.了解板块构造学说,理解板块运动与宏观地形的关系。

3.了解地质构造的类型及其与地表形态的关系。

〔二〕过程与方法1.学会阅读地质构造和地质剖面示意图。

2.学会用板块构造学说解释地理事物和地理现象。

3.学会野外地质、地貌调查的一般方法。

通过课堂和野外的实践活动,培养学生的观察、归纳、总结的能力。

〔三〕情感态度与价值观1.通过对板块构造学说开展的认识,培养探究科学的兴趣和献身科学的精神。

2.了解地质构造规律以及对于找矿、找水、工程建设的重要意义,从而培养学生利用自然、改造自然必须遵循自然规律和经济规律办事的思维意识。

3.通过教材中图片的教学,培养学生欣赏美、鉴赏美的能力;通过欣赏由于内、外力作用形成的一些优美自然风光,培养学生探究自然界奥秘的科学精神,树立科学美的观念。

〔四〕学科法制渗透教育中华人民共和国防震减灾法我国是个自然灾害频发的国家,尤其这几年几次大地震,让公众对地震这一灾害有了更多的认识,为了防御与减轻地震灾害,保护人民生命和财产平安,保障社会主义建设顺利进行,我国制定了中华人民共和国防震减灾法。

在教学中通过第地震这一地质活动的成因、危害进行讲解介绍,让学生对地震这一灾害有更明确的认识和防灾减灾的灾害意识。

二、教学重点:1.运用板块构造理论解释宏观地形的形成。

2.地质构造及其形成的地表形态。

三、教学难点:1.板块运动与地表形态的关系。

2.从内、外力综合作用的角度分析“背斜谷和向斜山的形成〞。

四、教学手段多媒体辅助教学、合作讨论、主动探究。

五、教学流程【引入新课】上一节课我们讲过,地壳是由岩石组成的。

三大类岩石的相互转化,构成了地壳物质循环,这也正说明了地壳是在不断变化的,地壳外表形态也在不断地变化着。

据地质学家考证:地球已有45 亿年的历史。

在此期间,地球(壳)外表在不断地发生着变化,经历了沧海桑田的变化,海洋和陆地在不断地发生变化。

内力作用与地表形态的变化地理教学设计XX物理科课标要求:知识要求:使学生知道内力作用的含义及其主要表现形式,以及内力作用对地表形态的影响。

使学生能结合实例理解内力作用是如何推动地表形态演化的,重点掌握褶皱山断块山火山的成因和构造特点及其应用。

使学生理解山岳地貌对交通线路的影响。

能力要求:通过对内力作用和山岳地貌的学习,培养学生的阅读分析能力。

通过自学程序,培养学生的自学能力。

情感要求:使学生认识到人类活动与地表形态的关系形成正确的人地观环境观。

使学生认识到地表形态的变化是复杂的永恒的,是内力作用外力作用和人类活动共同作用的结果,让学生懂得用全面的发展的眼光来看待事物。

教学重点:内力作用的主要表现形式及其对山岳地貌形成的影响。

教学难点:褶皱山断块山的构造特点及其应用。

教学方法:读图分析法自学辅导法举例法电化教学法。

教学课时:两课时教学过程:新课导入:地球表面有千姿百态丰富多彩的地表形态,即地貌。

(同时播放幻灯片-:高山耸立的青藏高原,和缓起伏的大兴安岭,地势陡峭的华山,孤峰林立的岩溶地貌,富士山,乞力马扎罗山,长白山天池。

)我们现在看到的地表形态只是整个地壳演化过程中的一个镜头,地貌自形成以来就一直处于不断的变化之中,如沧海桑田海枯石烂等变化,有哪些实例可说明地球表面发生过沧海桑田的变化呢?(如:那不勒斯海岸台湾海峡喜马拉雅广州的海陆变迁。

)它们是怎样发生变化的呢?下面我们先来认识塑造地表形态的力量。

一塑造地表形态的力量包括地质作用和人类活动(改变局部地区的地表形态,作用力相当较小,如愚公移山修筑梯田填海造陆。

)地质作用的概念:指引起地壳及其表面不断发生变化的自然作用。

地质作用的分类:①内力作用:地球内部的能量所起的作用,主要是地球内部放射性元素衰变产生的热能,表现形式主要有地壳运动岩浆活动变质作用。

②外力作用:地球外部的能量所起的作用,主要是太阳辐射能重力势能及其转化形式,如风能水能,表现形式主要有风化侵蚀搬运堆积。

内力作用与地表形态(地貌)变化学习目标结合实例,分析造成地表形态变化的内力因素。

一、内力作用1.能量来源:来自,主要是放射性元素衰变产生的热能。

2.主要表现形式(1)运动:水平运动(为主)——褶皱,断层垂直运动——高低起伏,海陆变迁(2)作用;(3)活动:3.结果:使地表变得。

【归纳总结】塑造地表形态的内力作用对地表形态的塑造举例表现形式地壳运动水平运动平行于地表岩层发生了水平位移和弯曲变形,形成断裂带和褶皱山脉及谷地或海洋。

喜马拉雅山、东非大裂谷垂直运动垂直于地表岩层隆起和凹陷,地势的高低起伏和海陆变迁台湾海峡的形成、变质作用岩石在一定的温度、压力作用下发生变质不能直接塑造地表形态大理岩、板岩、片麻岩形成岩浆活动岩浆侵入岩石圈上部或喷出地表岩浆喷出经冷凝形成火山花岗岩、玄武岩形成作用速度迅速、剧烈火山喷发、地震瞬间改变地表形态缓慢、微弱地壳运动变质作用经过漫长的地质年代使地表形态发生显著变化二、板块构造学说1.六大板块:太平洋板块、亚欧板块、________板块、美洲板块、非洲板块、南极洲板块。

2.板块运动(1)挤压碰撞(消亡边界):大陆板块相互挤压碰撞,常形成;大洋板块与大陆板块挤压碰撞,常形成。

(2)板块张裂分离(生长边界):陆地板块内部张裂地带,常形成;海洋中板块张裂地带,常形成。

三、内力作用的“足迹”------地质构造1.定义:地壳运动引起的岩层永久性变形、变位。

2.表现:地质构造最常见的类型有和(1)褶皱①成因:地壳运动产生的强大力,使岩层发生,形成褶皱。

②地貌:形成许多高大的山脉,如喜马拉雅山脉等。

③基本形态:列表比较褶皱两种基本形态:(地形倒置)(2)断层(1)断层:地壳运动产生的强大______和______,超过岩石的承受能力时,岩体发生______,两侧岩体沿______发生________,形成断层。

相对上升的叫,地貌上形成断块山如:华山(华山为五岳之西岳,“自古华山一条路”,峭立的崖壁、幽深的绝谷,华山之险让人们为之汗流浃背、惊心动魄……)、庐山、峨眉山、泰山。

内力作用与地表形态教学设计【教学目标】:一、知识与技能1.了解内力作用的基本知识2.了解板块构造学说3.理解褶皱,断层的形成4.了解内力作用形成的地貌类型二、过程与方法全班同学讨论,结合实例,分析造成地表形态变化的内力因素三、情感、态度与价值观1.激发学生探究地球上沧海桑田变化的兴趣,养成求真求实的科学态度。

2.通过地貌景观图片的欣赏,培养和提高学生的地理审美情趣和审美能力【教学重点】内力作用和构造地貌【教学难点】背斜成谷和向斜成山【教学过程】导入(学生活动)[展示图片]阅读材料,思考下类问题:1.我国科学考察登山队在喜马拉雅山区的岩石中发现了鱼,海藻,海螺等海洋生物的化石,这说明了什么问题?2.近年来,人们发现在台湾海峡海底的某些地方,分布着古代森林的遗迹,反映了这里过去是什么状况?【结合材料,思考】:沧海桑田的变化是为什么呢?什么力量促使地形不断变化?【引导学生回答】:地壳运动【思考】:地壳运动的能源来源于哪里?还有哪些形式(结合上节课岩浆岩的形成和变质岩的形成作用)?对地表形态有什么影响?【学生归纳总结】:【承转】:有些内力作用进行慢,我们短时间感觉不到,有些内力作用则能瞬间改变地表,如:地震,火山。

【学生自学】:知识窗“板块构造学说”(关于地壳运动最流行的学说)结合图片“六大板块示意图”和“世界火山,地震分布示意图”思考:1.地壳,岩石圈,板块概念的区别。

2.全球有哪几大板块?是否只有六个板块?3.看图说出世界火山,地震主要分布在哪些地带?这种分布和板块分布有什么关系?4.为什么台湾,日本多地震?5.板块的相对移动形成了哪些基本地貌?【学生归纳】:1.岩石圈包括地壳和软流层以上的地幔,各板块构成了岩石圈。

2.全球六大板块,若干小板块。

3.世界火山,地震主要分布在环太平洋地带,地中海-喜马拉雅山脉地带。

板块与板块的交界地带,板块挤压使地壳运动较活跃;板块内部地壳运动比较平缓。

4.台湾和日本在太平洋板块和亚欧板块的交界地带。