管理科学理论的形成与发展

- 格式:pptx

- 大小:192.78 KB

- 文档页数:30

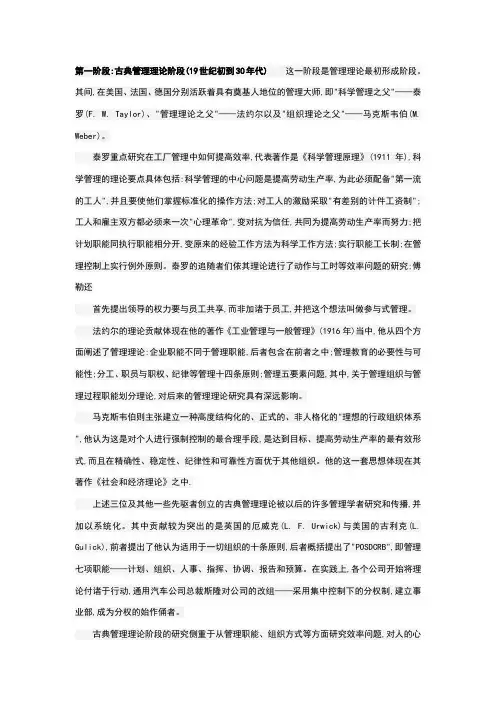

第一阶段:古典管理理论阶段(19世纪初到30年代)这一阶段是管理理论最初形成阶段。

其间,在美国、法国、德国分别活跃着具有奠基人地位的管理大师,即"科学管理之父"——泰罗(F. W. Taylor)、"管理理论之父"——法约尔以及"组织理论之父"——马克斯韦伯(M. Weber)。

泰罗重点研究在工厂管理中如何提高效率,代表著作是《科学管理原理》(1911年),科学管理的理论要点具体包括:科学管理的中心问题是提高劳动生产率,为此必须配备"第一流的工人",并且要使他们掌握标准化的操作方法;对工人的激励采取"有差别的计件工资制";工人和雇主双方都必须来一次"心理革命",变对抗为信任,共同为提高劳动生产率而努力;把计划职能同执行职能相分开,变原来的经验工作方法为科学工作方法;实行职能工长制;在管理控制上实行例外原则。

泰罗的追随者们依其理论进行了动作与工时等效率问题的研究;傅勒还首先提出领导的权力要与员工共享,而非加诸于员工,并把这个想法叫做参与式管理。

法约尔的理论贡献体现在他的著作《工业管理与一般管理》(1916年)当中,他从四个方面阐述了管理理论:企业职能不同于管理职能,后者包含在前者之中;管理教育的必要性与可能性;分工、职员与职权、纪律等管理十四条原则;管理五要素问题,其中,关于管理组织与管理过程职能划分理论,对后来的管理理论研究具有深远影响。

马克斯韦伯则主张建立一种高度结构化的、正式的、非人格化的"理想的行政组织体系",他认为这是对个人进行强制控制的最合理手段,是达到目标、提高劳动生产率的最有效形式,而且在精确性、稳定性、纪律性和可靠性方面优于其他组织。

他的这一套思想体现在其著作《社会和经济理论》之中.上述三位及其他一些先驱者创立的古典管理理论被以后的许多管理学者研究和传播,并加以系统化。

简述管理理论的演进与发展脉络

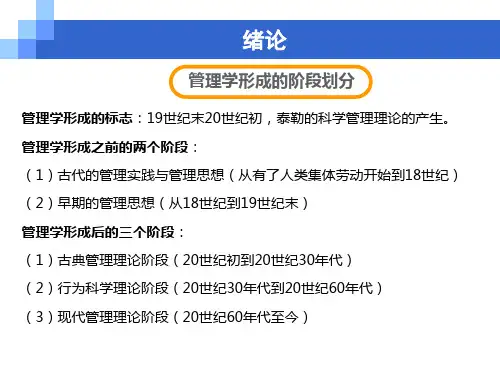

管理理论的演进:一般来说,管理学形成之前可分成两个阶段:早期管理实践与管理思想阶段(从有了人类集体劳动开始到18世纪)和管理理论产生的萌芽阶段(从18世纪到19世纪末)。

管理学形成后又分为三个阶段:古典管理理论阶段(20世纪初到20世纪30年代行为科学学派出现前)、现代管理理论阶段(20世纪30年代到20世纪80年代,主要指行为科学学派及管理理论丛林阶段)和当代管理理论阶段(20世纪80年代至今)。

管理理论发展脉络

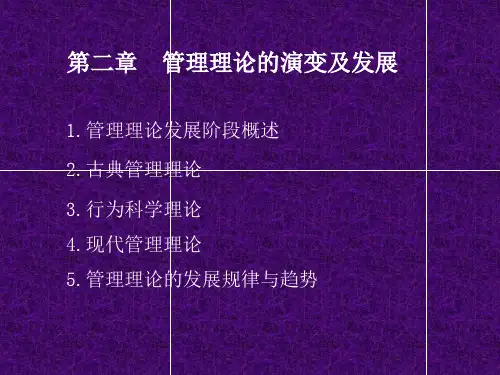

1、古典管理理论阶段

19世纪末、20世纪初。

代表人物:泰罗、法约尔、韦伯。

“泰罗制”的产生。

管理科学正式产生,由经验管理转向科学管理。

解决了技术先进,管理落后问题。

2、行为科学理论阶段

20世纪20年代以后。

代表人物。

梅奥、马斯洛,等。

行为科学的产生。

由人是“经济人”转向人是“社会人”。

发展、丰富了管理的人本原理

3、现代管理理论阶段

二战以后。

代表人物:麦格雷戈、西蒙、德鲁克。

等。

二战以后,系统论、控制论、信息论及计算机技术等应用,是管理理论更加完善。

4、文化管理、学习型组织理论阶段(新阶段)。

上世纪八十年代后。

代表人物:威廉.大卫、彼得圣吉。

企业文化、学习型组织理论的兴起。

对人的认识更加深刻,强调文化管理,强调企业的核心竞争力是学习力。

行为科学理论(一)行为科学理论产生背景1、古典管理理论大多注重于生产过程、组织控制方面的研究,较多地强调科学性、精密性、纪律性,而忽视了对人这个关键因素的研究,甚至把工人当做机器的附属物看待。

2、人并非是纯粹的“经济人”,他们追求的不仅是物质上的满足,也存在着不断增强的心理上的需要。

正是在此背景下,一些管理学家和心理学家开始从生理学、心理学、社会学等角度研究企业中有关人的问题,试图找出影响生产率的因素,进而创建了行为科学理论。

行为科学理论始于20世纪20年代,早期被称为人际关系学说,后来发展为行为科学,即组织行为理论。

(二)早期的人际关系学说人际关系学说的创立始于20世纪二三十年代美国学者梅奥负责的霍桑试验。

该学说的主要内容包括:1、工人是“社会人”,而不是“经济人”工人具有复杂的社会和心理方面的需要,而不是单纯地追求金钱收人和物质条件的满足,社会和心理因素等形成的动力对效率有更大的影响。

管理者要提高劳动生产率,必须重视满足人们的这些非物质需要。

2、企业中除了“正式组织”之外,还存在着“非正式组织”正式组织是管理当局为了实现企业目标的需要而规定的企业成员之间职责范围的一种结构,非正式组织是企业成员在共同工作的过程中,由于具有共同的兴趣爱好、共同的社会感情而自发形成的非正式群体。

这种组织以其特殊的感情、规范和倾向,左右着成员的行为。

非正式组织与正式组织相互依存,对生产率有很大影响。

管理者应善于引导和发挥非正式组织对正式组织的正面作用。

3、领导者应通过提高员工的“满足度”来激励“士气”工人是“社会人”,且企业中存在着非正式组织,领导者应该通过满足员工的心理需求来提高劳动生产率。

人际关系学说的重要意义在于,它引发了人们对生产中的人的因素的兴趣和重视,对改变当时流行的“人与机器没有差别”的观点产生了深刻影响,开辟了管理理论研究的一个新领域,在一定程度上弥补了古典管理理论的不足,为行为科学理论的产生和发展奠定了重要基础。

管理学形成与发展的几个阶段

1)古典管理理论阶段;20世纪初泰罗科管管理理论出现到20世纪30年代行为科学理论出现这一阶段.

2)人际关系学说和行为科学理论;20世纪30年代到20世纪50年代这一阶段时间,主要执行为科学理论的形成发展

3)管理理论丛林;在此阶段形成了各种管理理论学派,全面性.系统性和精确性等该阶段管理理论的特点,

4)战略管理;由于外部环境和市场的激烈变化,要求企业进行长远思考以便求得企业长期稳定的发展,考虑外部变化并制定战略是战略管理的特点

5)全面质量管理;20世纪70年代末80年代初,日本企业的竞争力受到世界瞩目,由此日本企业所推行的管理模式—全面质量管理在世界范围被推广和学习,持续改进等是全面质量管理的特点

6)学习型组织理论。

管理理论概述形成和发展管理理论概述:形成和发展管理,这个在我们日常生活和工作中无处不在的概念,其背后有着丰富的理论支撑和发展历程。

从早期的朴素管理思想到现代的复杂管理体系,管理理论的形成和发展经历了漫长的岁月,不断适应着社会和经济的变革。

在人类文明的早期,就已经有了管理的雏形。

例如,古埃及人建造金字塔时,就需要对人力、物力进行有效的组织和调配;古代中国的长城修建,也离不开精心的规划和管理。

但这些早期的管理实践更多是基于经验和直觉,尚未形成系统的理论。

工业革命的到来,给管理带来了巨大的变革。

机器大生产取代了手工劳动,工厂制度逐渐兴起。

这时候,亚当·斯密提出了劳动分工理论,他认为通过分工可以提高劳动生产率。

这一理论为后来的管理思想奠定了基础。

到了 19 世纪末 20 世纪初,科学管理理论应运而生。

弗雷德里克·温斯洛·泰勒被公认为科学管理之父。

他通过对工作流程的细致研究和标准化,提出了一系列科学管理的原则和方法。

比如,他主张工作方法的标准化、工作时间的标准化以及工人的选择和培训。

泰勒的科学管理理论旨在提高生产效率,通过科学的方法来替代传统的经验管理。

与此同时,亨利·法约尔提出了一般管理理论。

他认为管理活动包含计划、组织、指挥、协调和控制这五大职能,并强调了管理原则的普遍性。

法约尔的理论不仅仅局限于生产管理,而是涵盖了更广泛的组织管理领域。

在 20 世纪 20 年代,人际关系学说的出现为管理理论带来了新的视角。

乔治·埃尔顿·梅奥通过霍桑实验发现,工人的行为不仅仅受到经济因素的影响,还受到社会和心理因素的作用。

这一发现促使管理者开始关注员工的需求和感受,重视人际关系在管理中的重要性。

二战之后,管理理论进入了现代管理阶段。

管理的领域不断拓展,出现了众多的学派和理论。

其中,管理过程学派强调管理是一个过程,通过对管理过程的研究来提高管理效率。

决策理论学派则认为管理的核心是决策,管理者需要在各种不确定性中做出正确的决策。

管理理论的产生和发展管理理论的产生和发展管理理论是对组织和管理活动的原则和方法进行系统研究和总结的学科,它的产生和发展与工业化和现代化进程紧密相关。

本文将从管理理论产生的背景、管理理论的主要发展阶段以及管理理论与实践的关系等方面进行探讨。

管理理论的产生背景主要有三个方面:第一,工业革命的产生推动了组织和管理活动的发展,出现了大规模的工厂和企业,这些企业需要更高效的管理方法。

第二,20世纪初的科学管理运动也为管理理论的产生提供了契机,科学管理运动的主要思想是通过科学方法对组织和管理活动进行研究和改进,提高生产效率。

第三,管理学科的研究方法和技术也在不断发展,为管理理论的产生提供了基础。

管理理论的发展可以分为五个主要的阶段:传统管理理论阶段、行为科学管理理论阶段、现代管理理论阶段、系统管理理论阶段和全球化管理理论阶段。

传统管理理论阶段主要强调组织的结构和形式,重点研究组织内部的职权划分和管理层次的建立。

这个阶段的典型代表是亨利·法约尔的管理过程理论和韦伯的官僚理论。

行为科学管理理论阶段注重组织内部人员的行为和动机,强调员工对管理活动的参与和动力机制的建立。

这个阶段的典型代表是埃尔顿·梅奥的人际关系学派和道格拉斯·麦格雷戈的员工动机理论。

现代管理理论阶段强调组织的系统性和环境适应性,提出了一系列新的管理原则和方法。

这个阶段的典型代表是彼得·德鲁克的管理学和菲利普斯·塞尔茨的系统理论。

系统管理理论阶段强调组织内部各个要素之间的互动关系,将组织看作是一个开放的系统。

这个阶段的典型代表是彼得·森格的全员参与管理理论和亚伯特·邓宁的决策理论。

全球化管理理论阶段将组织的管理扩展到全球范围,强调全球化经营策略和跨文化管理。

这个阶段的典型代表是加里·哈梅尔和库克·尼珀的全球卓越理论和福克斯和赫斯克特的跨文化管理理论。

管理理论与实践的关系是一个相互作用和相互促进的过程。

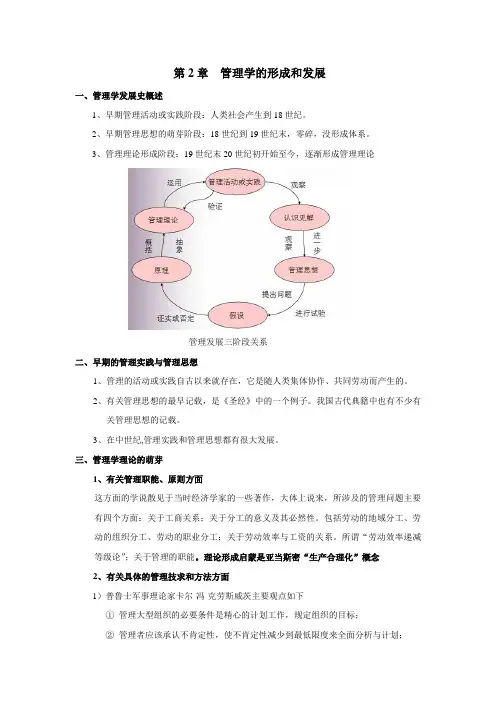

第2章管理学的形成和发展一、管理学发展史概述1、早期管理活动或实践阶段:人类社会产生到18世纪。

2、早期管理思想的萌芽阶段:18世纪到19世纪末,零碎,没形成体系。

3、管理理论形成阶段:19世纪末20世纪初开始至今,逐渐形成管理理论管理发展三阶段关系二、早期的管理实践与管理思想1、管理的活动或实践自古以来就存在,它是随人类集体协作、共同劳动而产生的。

2、有关管理思想的最早记载,是《圣经》中的一个例子。

我国古代典籍中也有不少有关管理思想的记载。

3、在中世纪,管理实践和管理思想都有很大发展。

三、管理学理论的萌芽1、有关管理职能、原则方面这方面的学说散见于当时经济学家的一些著作,大体上说来,所涉及的管理问题主要有四个方面:关于工商关系;关于分工的意义及其必然性。

包括劳动的地域分工、劳动的组织分工、劳动的职业分工;关于劳动效率与工资的关系。

所谓“劳动效率递减等级论”;关于管理的职能。

理论形成启蒙是亚当斯密“生产合理化”概念2、有关具体的管理技求和方法方面1)普鲁士军事理论家卡尔·冯·克劳斯威茨主要观点如下①管理大型组织的必要条件是精心的计划工作,规定组织的目标;②管理者应该承认不肯定性,使不肯定性减少到最低限度来全面分析与计划;③决策要以科学而不是预感为根据,管理要以分析而不是以直觉为根据。

2)英国数学家查尔斯·巴贝奇在亚当·斯密劳动分工理论的基础上,又进一步对专业化问题进行了深入研究。

3)工业革命后的管理实践:苏霍制造厂,运用科学管理最早。

4)空想社会主义的代表人物之一,英国的罗伯特·欧文为实践自己的政治主张而进行的“纽兰纳克”、“新协和村”的试验虽然未获成功,但他的实践与思想却对管理学的形成做出了贡献。

四、管理学的产生与形成1、美国出现“管理运动”的必然性及其意义1)“管理运动”(主要部分是科学管理)是一种历史现象,是一个过程,从19世纪末至20世纪30年代,大体上有四五十年的时间。

2管理理论的形成及发展早期管理思想实际上是管理理论的萌芽,管理理论比较系统的建立是在19世纪末20世纪初。

西方管理理论就其发展的历史和内容来看,大致可分为传统管理阶段、古典管理阶段、行为科学阶段以及现代管理阶段。

一、传统管理阶段这个阶段时间最长,有200多年的历史,一直到19世纪末,20世纪初。

这一阶段虽然没有产生比较系统的管理理论,但是已经在不少方面出现了管理理论的萌芽。

早期管理思想的代表人物主要有亚当•斯密、查尔斯﹒巴贝奇、罗伯特•欧文、鲍顿及瓦特。

1.亚当﹒斯密英国经济学家,1776年发表《国民财富的性质和原因的研究》(《国富论》)(1)提出了劳动分工理论、“经济人”思想、所有权与管理权分离等思想。

老动分工可以使工人重复完成简单的操作,从而可以提高劳动熟练程度,提高劳动效率;(2)分工节省了由于工作变动所损失的时间;分工使劳动简化,使工具专门化,从而有利于创造新的工具和改进设备。

而新机器的发明和应用又使得劳动进一步简化和减少,从而使得一个人能够完成许多人的工作。

2.查尔斯﹒巴贝奇1832年《论机器和制造业的经济》论述了专业分工和机器工具使用的关系,利润分配制度,固定工资加利润分享制度。

3.罗伯特﹒欧文空想社会主义者“人事管理之父”(1)他在工厂内推行了一种新的管理制度,其核心是废除惩罚,强调人性化管理。

(2)他致力于改善工人的工作环境和生活环境。

他还主动把工人的工作时间从13~14小时缩短到10.5小时。

(3)他主张建立教育制度,实行教育立法。

他禁止他的工厂雇佣十岁以下的童工,并将原来雇用的童工送入学校学习。

4.鲍顿及瓦特以上各种管理思想是随着生产力的向前发展,适应资本主义工厂制度发展而产生的。

这些‘管理思想虽然不系统、不全面,没有形成专门的管理理论和学派,但对于促进生产及以后科学管理理论的产生和发展,都有积极的影响。

二、古典管理阶段在西方,到了19世纪末20世纪初,资本主义的自由竞争开始向垄断阶段过渡。

第二章管理理论的形成与发展在世界文明发展的历史长河中,管理的思想自古有之,但形成一套比较完整的理论,则经历了一段漫长的历史发展过程。

因此,回顾管理学的形成与发展,了解一些管理先驱对管理理论和实践所作的贡献,以及管理活动的演变和历史,这对每个学习管理学的人来说都是必要的。

第一节早期管理思想的萌芽一、早期的管理实践与管理思想人类社会最初阶段的管理思想,由于缺乏文字记载具有很大的猜测成分。

人类的管理实践,大约已超过6000年的历史。

素以世界奇迹著称的埃及的金字塔、巴比伦古城和中国的万里长城,其宏伟的建筑规模足以证明人类的管理能力与组织能力。

建于公元前2800年的埃及齐阿普斯金字塔,用230万块巨石砌成,平均每块石头约重两吨半。

始建于公元前200多年的中国万里长城,服役者40多万人,全长6700公里。

这在当时的建筑条件下,如此浩大的工程,不但是古代劳动人民勤劳智慧的结晶,同时也是历史上伟大的管理实践。

我国是世界四大文明古国之一,在各个历史发展时期,都蕴涵着丰富的管理思想。

比较有代表性的有以孔子为代表的追求“以人为本”的儒家思想;以老子为代表的追求“无为而治”的道家思想;以韩非子为代表的追求“法治天下”的法家思想;以孙子为代表的追求“兵法经营”的兵家思想。

在日本和美国的一些大公司甚至把《孙子兵法》作为培训经理的必用书籍。

中国早期的管理思想虽然博大精深,但是这些管理思想大都属于认识性的和经验的积累,并且比较零星分散,而且,管理理论最早却是先出现于西方。

时至今日,中国仍然没有形成具有自己特色的管理理论,这是值得我们深思的。

外国的管理实践和思想也有着悠久的历史,古巴比伦、古埃及以及古罗马人在管理方面都有过重要贡献。

在历史上,有关管理思想的最早记载是《圣经》中的一个例子。

希伯莱(今以色列)人的领袖摩西在率领希伯莱人摆脱埃及人的奴役而出走的过程中,他的岳父叶忒罗对他处理政务事必躬亲、东奔西走的做法提出了批评,他说:“你这种做事的方法不对头,你会累垮的。