神舟飞船发展历程及在物理教学中的应用

- 格式:docx

- 大小:27.03 KB

- 文档页数:5

初中物理教案物理与航天探索物理在航天技术中的应用初中物理教案物理与航天:探索物理在航天技术中的应用教案概述:本节课旨在让学生了解物理在航天技术中的应用,并探索物理原理在航天探索中的重要性。

通过讲解实际案例,引导学生对物理概念和原理进行深入理解,并促使他们思考物理知识与实际应用之间的关联性。

教学目标:1. 了解航天技术的发展历程和重要意义;2. 探索物理在航天技术中的应用;3. 培养学生对物理知识与实际应用的思考能力。

教学重点:1. 了解航天技术对人类社会的意义;2. 探索物理在航天技术中的应用。

教学准备:1. 多媒体教学设备;2. 相关航天技术案例的介绍资料。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 向学生简要介绍航天技术的重要性,并展示一些与航天相关的图片或视频,激发学生的兴趣。

二、知识讲解(15分钟)1. 介绍航天技术的发展历程和成就,引导学生对航天技术的重要性进行初步认识。

2. 基于学生所学的物理知识,与学生讨论航天技术中可能涉及到的物理原理和应用。

三、案例探究(20分钟)1. 以火箭发射为例,讲解火箭推进原理和燃料选择的物理原理,并展示相应的实验视频或图片。

2. 引导学生思考,为什么航天器要用火箭来推进?3. 引导学生思考,为什么航天器在进入大气层时会发生高温、高速等极端条件?四、小组讨论(15分钟)1. 将学生分成小组,让他们自由讨论航天技术中可能涉及到的其他物理概念和原理。

2. 鼓励学生积极参与讨论,并向其他小组展示他们的发现。

五、实验演示(20分钟)1. 进行物理实验演示,以模拟航天器进入大气层的极端条件。

2. 引导学生观察实验现象,并分析可能涉及到的物理原理。

六、知识总结(10分钟)1. 结合课堂讲解、案例探究和实验演示,对本节课所学知识进行总结。

2. 强调物理知识与实际应用之间的关联性和重要性。

七、拓展延伸(10分钟)1. 鼓励学生继续探索物理在航天技术中的应用,并鼓励他们参与相关科研或科普活动。

神舟技术的发展史神舟技术是中国航天事业的重要组成部分,经过几十年的发展,如今已经取得了令人瞩目的成就。

本文将为您概述神舟技术的发展历程。

一、早期阶段1970年代,中国航天事业刚刚起步,为了实现载人航天的梦想,中国开始了航天技术的研究与发展。

在此期间,中国进行了大量的实验与试验,并成功发射了第一颗人造地球卫星——东方红一号。

这标志着中国航天事业的起步,并为神舟技术的发展奠定了基础。

二、神舟一号的成功发射1999年11月20日,中国成功发射了神舟一号飞船,实现了中国载人航天的里程碑。

神舟一号是一艘完全自主研制的飞船,它的成功发射标志着中国成为继美国和俄罗斯之后第三个能够独立进行载人航天的国家。

这一成就引起了全球的瞩目,并为神舟技术的进一步发展奠定了基础。

三、神舟二号至神舟十号的飞行自神舟一号的成功发射以来,中国陆续完成了神舟二号至神舟十号的飞行任务。

这些飞船的发射与返回以及载人舱与神舟飞船的对接,展示了中国航天技术的稳健发展。

特别值得一提的是,神舟七号的飞行任务中,中国航天员进行了首次太空出舱活动,这为中国的航天事业再次注入了强大的动力。

四、神舟十一号和天舟一号的发射2016年10月17日,中国成功发射了神舟十一号飞船,将两名航天员送入太空。

这是神舟技术取得的又一重要里程碑,标志着中国载人航天能力的进一步提升。

同年,中国还成功发射了首艘货运飞船——天舟一号,为中国航天事业提供了重要的物资支援能力。

五、未来展望神舟技术的发展并未止步于此。

中国计划在未来推进航天站和深空探测项目,进一步拓展航天事业的边界。

同时,中国还将继续完善神舟技术,提升载人航天的安全性和可靠性。

相信在不久的将来,中国的航天事业将迎来更加辉煌的发展。

结语通过几十年的不懈努力,神舟技术已经在载人航天领域取得了重要的突破与成就。

神舟的发展不仅仅是中国航天事业的发展,更是中国科技实力的象征。

相信在未来,神舟技术将继续取得新的突破,为中国航天事业的发展贡献更多的力量。

物理知识在航天科技发展中的应用创新航天科技作为现代科技领域的重要分支,对于国家的发展和安全至关重要。

而在航天科技的发展过程中,物理知识的应用创新起着至关重要的作用。

本文将从物理知识在火箭推进、航天器材料和航天导航系统等方面的应用创新进行探讨。

首先,物理知识在火箭推进系统的应用创新中起到了关键作用。

火箭推进系统是航天器能够离开地球重力束缚,进入宇宙空间的核心技术。

在火箭推进系统中,物理学的基本原理被广泛应用。

例如,燃烧室内的燃料和氧化剂在高温高压下发生燃烧反应,产生大量的热能和高速的燃气。

根据牛顿第三定律,燃气的喷射会产生一个反作用力,从而推动火箭向前运动。

此外,物理学中的能量守恒定律和动量守恒定律也被应用于火箭推进系统的设计和优化中。

通过合理利用物理学原理,航天科技工作者不断改进和创新火箭推进系统,提高了推进效率和可靠性。

其次,物理知识在航天器材料的研发和应用中发挥了重要作用。

航天器在极端环境下工作,需要具备良好的耐高温、耐低温、耐辐射等性能。

物理学中的热学、光学、电学等知识为航天器材料的研发提供了理论基础。

例如,热传导理论被应用于航天器热保护材料的设计中,以保证航天器在大气层再入过程中不受到过高温度的影响。

光学原理则被应用于航天器的太阳能利用和光学通信系统的设计中,以提高航天器的能源利用效率和通信质量。

此外,电学原理也被应用于航天器的电力系统和电子设备的设计中,以确保航天器的正常运行。

物理知识的应用创新使得航天器材料在各种极端环境下具备了更好的性能和可靠性。

最后,物理知识在航天导航系统的发展中发挥了重要作用。

航天导航系统是航天器在空间中准确定位、导航和控制的关键技术。

物理学中的天文学、电磁学等知识为航天导航系统的设计和优化提供了理论基础。

例如,天文学中的星座定位原理被应用于卫星导航系统中,以提供全球范围内的高精度定位服务。

电磁学原理则被应用于航天器通信系统和雷达系统的设计中,以实现航天器与地面的高效通信和遥感监测。

从“神九·天宫”中学习高中物理天体运动【摘要】“嫦娥奔月”、“万户飞天”……几千年来,对广袤的太空,中华民族充满了期待,充满了向往。

2012年6月16日18时37分,长征-2f火箭发射升空,将神舟九号载人飞船准确送入预定轨道。

神舟九号飞船乘载2名男航天员和1名女航天员,进行首次载人交会对接飞行任务,并开展验证手控交会对接技术、检验飞船与天宫组合体的控制能力、检验组合体长时间载人支持能力、开展空间试验等四项主要工作。

【关键词】高中物理;神舟九号;宇宙速度“神舟九号”飞船与“天宫一号”对接,需要完成四个步骤。

一是地面精确引导;二是让“神九”通过几次变轨,缩短与天宫的距离,即开始“神九”轨道低,经几次加速后,轨道升高到“天宫一号”的轨道处;三是控制好相互间的距离、速度和姿态,准备对接;四是对接合拢。

尤其令人期待的是,我国计划2020年中国将建成自己的太空家园,中国空间站届时将成为世界唯一的空间站。

一、卫星的发射在高中物理教材选修3- 5《动量守恒定律》一章我们学习了反冲运动,而火箭的发射就用到了反冲运动。

物体向某一方向高速喷射出大量的液体、气体或弹射出一个小物体,从而使物体本身获得一反向速度的现象,叫反冲运动。

在火箭发射过程中,由于内力远大于外力,所以动量守恒。

发射前的总动量为零,发射后的总动量为(m-m)v-mv1(以火箭的速度方向为正方向,m为火箭开始飞行时的质量,m为液体燃料质量)则:(m-m)v-mv1=0由上结论分析得到:燃料燃尽时火箭获得的最终速度由喷气速度v 及质量比所决定。

由此可见,m越大,最终速度v越大。

神舟九号使用长征二号f遥八火箭,是长征二号f型运载火箭的改进型。

为什么要用多级火箭呢?目前最好的单级火箭,最大速度也只能达到5~6 千米/ 秒,远远不到第一宇宙速度的目标。

由上结果可知,要提高最终速度,一是提高火箭发动机的喷气速度,二是提高火箭的质量比,即“火箭列车”的思路。

我国开始实施载人航天工程时,人类已经研制出宇宙飞船、航天飞机和空间站3种航天器。

我们为什么不直接研制航天飞机或空间站,而要从宇宙飞船起步呢?有关专家介绍说,航天飞机和空间站的研制投入很大,风险也大,技术难度高;而宇宙飞船在技术上容易突破,研制费用较少,研制周期也较短。

因此,研制载人飞船的方案更符合中国国情,我国的载人航天事业应该从飞船起步。

1992年,飞船载人航天工程正式立项,这项工程后来被定名为“神舟”号飞船载人航天工程。

“神舟”飞船发射时间为什么都选在比较寒冷季节?航天发射是一项庞大的系统工程。

飞船上天后,由地面测控站和远洋航天测量船组成的航天测控网将对飞船实施测控管理和回收。

执行海上测控任务的4艘“远望”号远洋航天测量船分布在太平洋、印度洋和大西洋的指定海域,其中3艘测量船分布的海域在南半球,那里的冬季海况极为恶劣,夏季则适于观测。

而南半球的夏季,正是我国所处北半球的冬季,因此“神舟”飞船的发射要尽量安排在比较寒冷的季节。

飞船着陆场为何选在内蒙古中部?根据飞船运行轨道特点,着陆场必须具备4个条件:一是飞船将从这个地区上空多圈次通过;二是场地要开阔;三是地势要平缓,地表要足够坚硬;四是天气状况要好。

内蒙古中部地区属沙质草地,地势平坦开阔,区内没有大河,为中温带大陆气候,全年干燥,少雨多风,能见度高。

当地人烟稀少,平均每平方公里不超过10人。

因此,“神舟”飞船的主着陆场选在了内蒙古草原上。

“神舟”飞船为什么不进行搭载动物试验?前苏联和美国在将宇航员送入太空之前,都进行过多次动物飞行实验,探索太空环境是否适合人类生存。

因此,我国的载人航天试验就不需要重复进行验证。

另外,由于动物在生理指标方面同人差别大,对新环境的适应性差,动物试验难以完全证明飞船舱内的环境控制和生命保障系统能否满足载人需要。

所以,“神舟”飞船选择了携带“模拟假人”,进行拟人装置试验。

神州飞船宇宙航行中用到的物理知识很多,就中学课程接触到的总结以下几点:1、升空时,属于加速直线运动,人会出现超重现象;2、升空过程是一个化学能、机械能、热能转化的过程;3、进入轨道涉及的知识点有:宇宙速度、万有引力、圆周运动、向心加速度、失重现象、重力加速度的变化等;4、降落的过程中,有机械能和热能的能量转化、运动状态时减速直线运动,落地时又涉及到动量守恒的问题.8。

高考物理热点分析“神州”七号载人飞船成功发射一、背景材料2008年9月25日至28日,我国成功实施了“神州”七号载人航天飞行.这是继2005年10月12日神舟六号载人飞船成功发射之后,人类探索太空历史上的又一次重要成就。

承担此次飞行任务的航天员分别是翟志刚、刘伯明和景海鹏。

9月25日21时09分,火箭点火起飞,583秒后,飞船与火箭分离,准确入轨,21时,载人航天工程总指挥常万全宣布,神舟七号飞船发射成功.飞船在近地点200公里到远地点347公里的椭圆轨道上运行,飞船在椭圆轨道飞行第1至5圈,由于大气阻力的影响,每圈轨道降低近1公里,飞船远地点高度从347公里降为343公里,第5圈,飞船远地点点火变轨,抬升近地点,轨道由椭圆轨道变成高度343公里圆轨道。

在高度343公里圆轨道下飞船运行周期约为90分.26日4时04分,“神州”七号船成功变轨,由椭圆轨道变成近圆轨道.26日16时9分,在刘伯明、景海鹏的协助和配合下,中国神舟七号载人飞船航天员翟志刚顺利出舱,实施中国首次空间出舱活动.神舟七号飞船飞行到第31圈时,成功释放伴飞小卫星,这是中国首次在航天器上开展微小卫星伴随飞行试验.的圆轨道绕地球飞行直至返回。

9月28日12时51分,神舟七号返回舱舱门关闭,神七返回阶段开始,17时36分,神舟七号返回舱顺利着陆,神舟七号载人航天任务胜利完成.中国第三次载人航天飞行的圆满成功,再一次证明以我国科技人员所具备的强大创新能力,作为当代青年一代也必将激发起爱国热情,为实现中华民族的伟大复兴,为我国科学的发展努力作出更大的贡献.二、考点链接神州七号载人飞船的成功发射,标志着我们在探索太空的伟大征程中取得了重大进展。

这是我国高科技发展新的伟大里程碑,是我国改革开放和社会主义现代化建设的又一骄人成就.神七的发射和运行与物理学的力、热、电、光、原知识有较大的联系,尤其是与万有引力定律和匀速圆周运动知识紧密相联,“神七”将成为2009年高考命题的最大热点,高三复习和高考备考中要引起足够的重视.三、例题分析例1.2008年9月25日至28日,我国在酒泉卫星发射中心成功发射了“神州七号”载人航天宇宙飞船,。

物理学在航天技术中的应用航天技术作为一门高科技领域,离不开物理学的支持和应用。

物理学的原理和理论为航天器的设计、发射和操作提供了强大的工具和指导。

本文将探讨物理学在航天技术中的应用。

1. 航天器的运动和轨道设计物理学的运动学和力学理论对于航天器的运动和轨道设计至关重要。

航天器在空间中的轨道运动是通过应用物理学的万有引力定律和牛顿的运动定律来实现的。

物理学的运动学原理可以帮助航天专家计算出航天器升空和进入轨道所需的速度和加速度,从而确保航天器在预定轨道上运行。

2. 燃烧和推力控制航天器的燃烧和推力控制是通过应用物理学的热力学和动力学原理来实现的。

物理学的热力学理论可以帮助航天专家计算出燃料的燃烧速率和推力的大小,以确保航天器能够顺利进入轨道并进行调整。

物理学的动力学原理可以帮助航天专家设计和控制推进器的运行,以确保航天器能够精确地进行加速、减速和转向。

3. 通信和导航系统物理学的电磁波理论对于航天器的通信和导航系统至关重要。

航天器通过发射和接收电磁波来与地面进行通信,并通过应用物理学的电磁波理论来实现数据传输和接收。

物理学的电磁波理论还可以帮助航天专家设计和操作导航系统,以确保航天器在航行过程中能够准确地定位和导航。

4. 材料科学和工程物理学在航天技术中的应用还涉及到材料科学和工程方面。

航天器需要使用特殊的材料来抵御空间中的极端温度、辐射和真空环境。

物理学的材料科学理论可以帮助航天专家选择合适的材料,并研究材料的物理性质和行为,以确保航天器的结构和部件能够在极端条件下正常运行。

总结:物理学在航天技术中发挥着重要的作用。

它为航天器的运动和轨道设计、燃烧和推力控制、通信和导航系统以及材料科学和工程提供了基础理论和指导。

航天技术的不断发展和进步离不开物理学的推动,相信在不久的将来,物理学的应用将会为航天技术带来更多创新和突破。

神舟飞船科普小知识

神舟飞船是中国自主研发的载人航天飞船,是中国航天事业的重要组成部分。

以下是关于神舟飞船的一些科普小知识。

1. 发展历程:神舟飞船的发展始于上世纪90年代,经过多次的实验和改进,首次成功发射载人飞船神舟五号于2003年,标志着中国成为世界上第三个能够独立进行载人航天的国家。

2. 功能与特点:神舟飞船主要用于进行近地轨道的载人任务和空间科学实验等。

它具有独立发射、再入大气层、精确着陆和多次再使用等特点。

神舟飞船的设计考虑了航天员的生命安全和舒适度,航天员可以在飞船内进行工作、生活和休息。

3. 飞船构造:神舟飞船由轨道舱、返回舱和发射逃生系统组成。

轨道舱主要用于提供航天员生活和工作空间,返回舱则用于航天员的返回和着陆。

发射逃生系统可以在发射过程中提供安全逃生通道,保障航天员的生命安全。

4. 载人任务:神舟飞船已经成功完成了多次载人任务,包括了空间实验室的建设、航天员的交会对接、载人航天器的长期在轨飞行等。

这些任务为中国航天事业的发展提供了宝贵的经验和数据支持。

5. 合作与展望:中国的载人航天计划得到了国际航天界的广泛关注和认可。

神舟飞船的成功发展为中国与其他国家进行航天合作提供了基础,未来中国还将继续推进空间实验室的建设,并计划开展月球探测和载人登月任务。

总之,神舟飞船是中国航天事业的骄傲,它的发展不仅标志着中国成为独立进行载人航天探索的国家,也为人类航天事业的发展作出了积极贡献。

随着中国航天事业的不断发展,神舟飞船定将在未来继续发挥重要作用。

物理学在航天科学中的应用与发展航天科学是一门综合性的学科,涉及到许多不同领域的知识和技术。

而物理学作为一门基础学科,在航天科学中发挥着重要的作用。

物理学的理论和实验手段为航天技术的发展提供了基础,同时也为我们对宇宙和太空的探索提供了重要的工具和方法。

本文将介绍物理学在航天科学中的应用和发展。

一、航天器的运行原理与宇宙力学航天器的运行原理是物理学的基础,涉及到牛顿运动定律、万有引力定律等。

根据这些原理,我们可以计算航天器在不同轨道上的运行状态,以及影响其轨道的各种因素。

宇宙力学则进一步研究了宇宙中天体之间的相互作用规律,为我们理解行星、恒星等天体的运行提供了理论基础。

二、航天器的材料与工程物理航天器必须能够在极端的环境下工作,例如太空中的低温和真空等。

物理学提供了研究材料的性质和行为的方法,用于设计和选择适合航天器的材料。

同时,物理学还研究了航天器所受到的各种物理力的影响,包括热辐射、宇宙射线等,以确保航天器的安全运行。

三、航天器的能源与动力航天器需要能源来提供动力和进行各种活动,例如推进系统、通信系统、科学实验等。

物理学在能源的产生、转化和利用方面起到了重要作用。

例如,核能源、太阳能等都可以作为航天器的能源,而物理学则研究了它们的产生、转换和利用的原理。

四、航天器的通信与导航航天器之间的通信和地面与航天器之间的通信,都需要物理学提供的知识和技术。

物理学研究了电磁波传播的规律,例如无线电波的传播、天线的工作原理等,为航天器的通信系统设计和优化提供了理论基础。

同时,物理学在航天器的导航、定位和时钟同步等方面也发挥着重要作用,使得航天器能够精确地确定自身的位置和速度。

五、航天科学的新发展与物理学的前沿随着航天技术的不断发展,新的问题和挑战也在不断出现。

物理学作为一门不断发展的学科,不断推动着航天科学的进步。

例如,物理学家通过研究黑洞、暗物质、暗能量等理论,为航天科学研究太空中的未知事物提供了新的思路和方法。

龙源期刊网

从神舟系列飞船学习相关的物理知识

作者:梅砚君

来源:《中学生数理化·高一版》2009年第03期

2008年9月25日,我国神舟七号发射成功,这是中国第三个载人太空飞船,实现了中国历史上的第一次太空漫步,令中国成为世界上第三个有能力把人类送上太空并进行太空漫步的国家。

神舟一号到神舟七号飞船的发射成功,标志着中国航天技术的跨越式进步。

神舟系列飞船的发射成功,不仅振奋民族精神,激励广大同学发奋学习,勇攀高峰,也是对青少年进行科普教育的良好契机。

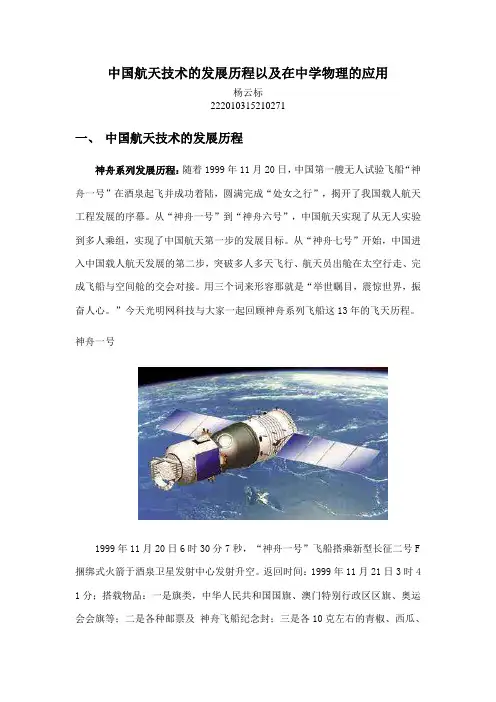

中国航天技术的发展历程以及在中学物理的应用杨云标222010315210271一、中国航天技术的发展历程神舟系列发展历程:随着1999年11月20日,中国第一艘无人试验飞船“神舟一号”在酒泉起飞并成功着陆,圆满完成“处女之行”,揭开了我国载人航天工程发展的序幕。

从“神舟一号”到“神舟六号”,中国航天实现了从无人实验到多人乘组,实现了中国航天第一步的发展目标。

从“神舟七号”开始,中国进入中国载人航天发展的第二步,突破多人多天飞行、航天员出舱在太空行走、完成飞船与空间舱的交会对接。

用三个词来形容那就是“举世瞩目,震惊世界,振奋人心。

”今天光明网科技与大家一起回顾神舟系列飞船这13年的飞天历程。

神舟一号1999年11月20日6时30分7秒,“神舟一号”飞船搭乘新型长征二号F 捆绑式火箭于酒泉卫星发射中心发射升空。

返回时间:1999年11月21日3时4 1分;搭载物品:一是旗类,中华人民共和国国旗、澳门特别行政区区旗、奥运会会旗等;二是各种邮票及神舟飞船纪念封;三是各10克左右的青椒、西瓜、玉米、大麦等农作物种子,此外还有甘草、板蓝根等中药材。

神舟一号试验飞船于1999年11月20日发射,标志着中国载人航天之门从此被叩开。

神舟二号2001年1月10日1时03秒,搭乘新型长征二号F捆绑式火箭于酒泉卫星发射中心发射升空。

返回时间:2011年1月16日19时22分;试验项目:中国第一艘正样无人飞船。

飞船由轨道舱、返回舱和推进舱三个舱段组成安装中的神舟飞船。

与“神舟”一号试验飞船相比,“神舟”二号飞船的系统结构有了新的扩展,技术性能有了新的提高,飞船技术状态与载人飞船基本一致。

据介绍,中国首次在飞船上进行了微重力环境下空间生命科学、空间材料、空间天文和物理等领域的实验,其中包括:进行半导体光电子材料、氧化物晶体、金属合金等多种材料的晶体生长、蛋白质和其他生物大分子的空间晶体生长、还有植物、动物、水生生物、微生物及离体细胞和细胞组织的空间环境效应实验等。

挖掘“神七飞天”中的物理知识热点素材:北京时间2008年9月25日21时09分许,运载“神舟七号”的长征2F火箭点火;21时10分05秒,火箭发射升空;点火第120s火箭抛掉助推器及逃逸塔;第159s火箭一二级分离;第200s整流罩分离;第500s三级火箭关机;第583s,火箭以7.5km/s的速度,将飞船送到近地点200km、远地点350km的椭圆轨道入口,神舟七号飞船成功发射。

9月26日凌晨4时04分,“神舟七号”飞船成功变轨,由椭圆轨道变成近圆轨道。

9月27日16点30分,景海鹏留守返回舱,翟志刚(指令长)、刘伯明分别穿着中国制造的“飞天”舱外航天服和俄罗斯出品的“海鹰”舱外航天服进入神舟七号载人飞船兼任气闸舱的轨道舱。

翟志刚出舱作业,刘伯明在轨道舱内协助(刘伯明的头部手部部分出舱),实现了中国历史上宇航员第一次的太空漫步,令中国成为第三个有能力把航天员送上太空并进行太空行走的国家。

2008年9月28日17点37分,“神舟七号”飞船成功着陆于中国内蒙古四子王旗。

这一刻,距翟志刚他们离开大地2天又20小时27分钟。

阅读以上资料,完成以下问题:1.时间和时刻例1有关以上资料中的计时数据,下列说法正确的是()A.2008年9月25日21时09分许和第583s指的均是时刻B.2008年9月25日21时09分许指的是时间间隔C.“神舟七号”飞船运行了大约7个小时后,成功变轨D.翟志刚等航天员离开大地的时间大约为2天又20小时27分解析:时间指的是一个时间段,时刻指的是一个“瞬间”. 2008年9月25日21时09分许和第583s指的均是瞬间,故A对B错;“神舟七号”飞船从发射到成功变轨时已经运行的时间为21时10分05秒这一时刻到次日凌晨4时04分这一时刻之间的时间间隔大约为7小时,故C对;翟志刚等航天员离开大地的时间为9月25日21时10分05秒这一时刻到9月28日17点37分之间的时间间隔大约为2天又20小时27分,故D对;本题正确答案为ACD.点评:本题以社会热点问题为背景,考查时间和时刻在实际问题中的应用。

物理学在航天科技中的应用航天科技作为当代最为先进和复杂的技术领域之一,离不开物理学的支持和应用。

物理学对航天科技的发展做出了重大贡献,无论是在航天器设计、发射、轨道控制还是任务执行过程中,物理学的理论与实践都扮演着关键的角色。

本文将以航天器的动力学、发射技术和轨道控制为例,探讨物理学在航天科技中的应用。

动力学是研究物体运动规律的基础理论,对航天器的发射和飞行至关重要。

航天器在离开地球表面升空的过程中,受到引力、空气阻力和推力的共同作用,物理学提供了有关这些力对航天器运动状态的影响以及如何优化航天器的设计与运行的相关理论。

例如,物理学中的质量和惯性概念为航天器的推进剂选择、结构设计和轨道计算等提供了基础。

同时,在航天器飞行过程中,物理学的动力学理论也用于精确预测航天器的轨道和姿态。

发射技术是将航天器安全地送入太空的重要环节,而物理学在这一领域的应用主要涉及力学和热学等方面。

力学理论为发射器的结构设计、推进系统布置和控制方案制定提供了重要的依据。

例如,物理学中的动量守恒和角动量守恒原理用于设计航天器的推进系统和运载火箭的姿态控制。

另外,热学理论则用于研究推进剂的燃烧过程和发射器的热控制,以保证发射过程的安全性和稳定性。

航天器的轨道控制是航天科技中的另一个重要环节,物理学在轨道控制中发挥着重要作用。

物理学的引力理论为航天器在地球引力场中的运动提供了基本定律,通过应用物理学的力学原理,可以准确计算航天器的轨道和速度。

同时,物理学还提供了导航和控制系统的设计及其算法的理论基础,如使用物理学的电磁理论来设计和操作星载设备,实现航天器的自主定位、导航、姿态控制和指导。

除了以上所述的领域,物理学还在卫星通信、遥感技术、太阳能利用等方面发挥重要作用。

例如,物理学的电磁场理论为卫星通信的天线设计和信号传输提供了基础;物理学的光学理论为遥感技术提供了探测和测量地球表面特征的有效方法;物理学的能量转换研究为太阳能电池的高效转化提供了技术支持。

神舟飞船初中物理知识神舟飞船是中国自主研制的载人航天器,是我国航天事业的重要组成部分。

神舟飞船的研制与发展,离不开初中物理知识的支持和应用。

神舟飞船的发射与轨道运行涉及到牛顿运动定律。

根据牛顿第一定律,飞船在宇宙空间中保持直线运动,直到受到外力的作用才会改变运动状态。

而飞船的发射则依靠火箭发动机产生巨大的推力,利用牛顿第三定律的作用力与反作用力原理,将飞船推进太空。

神舟飞船在轨道运行过程中需要应对重力和离心力的影响。

根据牛顿第二定律,物体受到的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。

在轨道运行中,飞船需要克服地球的重力,使得自身产生向心加速度,以保持在轨道上运行。

同时,在返回过程中,飞船需要减小速度,以克服离心力,确保安全着陆。

神舟飞船的太空舱内部环境也涉及到初中物理中的一些概念。

例如,舱内的气压和温度需要控制在适宜的范围内,以保障宇航员的生命安全和工作效率。

同时,宇航员在失重状态下的行为也需要考虑到牛顿第二定律的影响,比如在太空中进行实验时需要注意物体的质量和加速度的关系。

神舟飞船的返回与着陆也需要运用到初中物理中的知识。

在返回过程中,飞船需要减速并进入大气层,以便进行着陆。

这个过程涉及到动能和势能的转换,以及空气阻力对飞船的影响。

通过合理的设计和控制,飞船可以安全着陆,并让宇航员平安返回地面。

神舟飞船的研制与发展离不开初中物理知识的支持和应用。

初中物理知识为神舟飞船的发射、轨道运行、内部环境控制以及返回着陆提供了理论基础和指导。

通过运用这些知识,神舟飞船得以顺利完成各项任务,为我国的航天事业做出了重要贡献。

神舟飞船的成功也激发了更多人对航天科学的热爱和探索精神。

神舟飞船用途和主要发展史神舟飞船是中国自主研发的载人飞船,用于进行载人航天飞行任务。

神舟飞船的主要发展史可以分为以下几个阶段:第一阶段:技术验证阶段(1992-1999)神舟飞船的研制始于1992年,当时中国决定开展载人航天计划。

神舟飞船采用了船舱-推进段组合舱的设计,其外形类似于俄罗斯的联盟号飞船。

在此阶段,中国先后进行了多次技术验证测试。

1992年至1994年期间,中国进行了两次无人飞行实验,分别是神舟1号和神舟2号。

1999年,中国进行了神舟3号无人飞行实验,该实验是神舟飞船的最后一次无人飞行测试。

第二阶段:载人飞行阶段(2003-2008)神舟飞船的第一次载人飞行任务于2003年10月15日成功发射,这标志着中国成为继俄罗斯和美国之后,第三个具备自主载人航天能力的国家。

该次载人飞行任务以“神舟五号”命名,是中国第一位航天员杨利伟进行的。

2005年10月,中国进行了第二次载人飞行任务,命名为“神舟六号”,共有两名航天员顾拜旦和费俊龙参与此次飞行。

在此后的几年里,中国陆续进行了神舟七号、神舟八号和神舟九号的载人飞行任务。

第三阶段:空间实验室对接阶段(2011-至今)神舟飞船的第三阶段主要是为中国空间实验室提供供货和对接能力。

中国空间实验室由天宫一号和天宫二号组成,它们分别于2011年和2016年发射升空。

2013年6月,中国进行了神舟十号载人飞行任务,航天员王亚平和张晓光成功对接并进入天宫一号,这是中国首次实现空间飞行器在轨对接。

此后,中国陆续进行了神舟十一号、神舟十二号和神舟十三号的载人飞行任务。

未来发展:神舟飞船在未来还将继续发展壮大。

中国计划在2021年发射神州十三号和神舟十四号,这将是神舟飞船的最后两次飞行任务,并进一步为后续的空间站建设做准备。

此外,中国还有计划在2022年左右建成独立的空间站,并进行更大规模的载人航天飞行活动。

中国自主的载人航天计划将为今后更复杂的任务和探索太空的目标提供基础和支持。

初二物理航天技术发展及应用分析航天技术的发展是人类探索宇宙、开拓新疆域的关键所在。

随着科学技术的飞速进步,物理学在航天领域的应用也得到了蓬勃发展。

本文将对初二物理航天技术的发展及应用进行分析。

一、航天技术发展的历程航天技术的发展始于上世纪50年代,当时以美国和苏联为代表的国家开始了太空探索的竞赛。

进入20世纪60年代,人类实现了首次载人登月,这标志着航天技术迈入了一个新的里程碑。

以此为基础,航天技术逐渐发展出了载人航天、无人探测、通信导航等多个领域。

二、航天技术的基本原理航天技术的实践基于一系列物理学原理。

首先是牛顿的万有引力定律,它表明了行星间相互吸引的力量,使得航天器能够保持在轨道上。

其次是质量守恒定律和动量守恒定律,它们决定了航天器在运行过程中的动力学特征。

最后,利用电磁学原理,航天器可以通过推进剂的喷射来改变速度和方向。

三、航天技术的应用领域1. 通信导航航天技术在通信导航领域发挥着重要作用。

卫星通信系统通过人造卫星实现全球范围内的通信,使得人们可以随时随地进行语音、数据传输。

卫星导航系统如GPS和北斗导航系统,则为人们提供了精准的定位和导航服务,广泛应用于航空、海洋、物流等领域。

2. 地球观测航天技术的发展也为地球科学研究提供了极大的便利。

卫星遥感技术通过获取地球表面的各类图像和数据,探测地球的气候变化、自然灾害等信息,为环境保护和资源管理提供了重要依据。

此外,卫星还可以对海洋、林业、农业等领域进行监测,促进相关行业的可持续发展。

3. 太空科学与探索航天技术在太空科学和探索方面发挥着重要作用。

太阳能卫星可以对太阳产生的能量进行收集,为地球提供清洁能源。

深空探测卫星则能够探测宇宙黑洞、星系等神秘现象,帮助人类更好地理解宇宙的起源和演化。

四、航天技术的未来前景航天技术的未来发展展现出巨大的潜力。

首先,随着航天器推进剂技术的改进和可再生能源的应用,航天器的能源效率将得到大幅提高。

其次,航天技术在太空旅游、月球基地建设等领域的应用将成为可能。

从物理技术难点出发论述神州十四号航空发展神州十四号是我国自主研制的载人空间飞行器,是中国航天事业的重要组成部分,也是世界上少有的能够进行载人航天探索的国家之一。

神州十四号航空发展的成功,离不开物理技术方面的突破和创新。

物理技术难点一:重返大气层神州十四号的返回与控制系统,是在去重返大气层过程中承受最大压力的部分。

重返大气层造成的气流与温度变化不仅严重影响飞船的稳定性,还会引起机体及设备的损毁。

这一问题被观察和模拟了数十年,但是没有完美解决方案。

如何研究飞行器在重返过程中对极端温度和压力的贡献,对于掌握载人航天技术至关重要。

物理技术难点二:精准制导技术神州十四号的制导技术非常精确,需要充分考虑重返过程中的巨大惯性力和大气阻力等因素。

如何保持飞行器恰当的位置和正确的速度几乎成为了科学家的重中之重。

在此背景下,科学家们利用惯性导航系统、GPS等现代科技手段,对飞行器进行了精准制导和控制,实现了端到端全自动控制模式。

这样的系统保证了航天员能够安全的重返地球。

物理技术难点三:太空技术在太空舱上,神州十四号设计了晶体生长、医学科学等多项实验。

这项领先世界的技术可以为未来飞行任务提供宝贵的参考,并通过太空科技促进新技术的发展。

太空科学不断拓展着人们认识宇宙的边界,为我们揭示未知的面貌。

神州十四号的成功表明了中国航天事业在物理技术上的突破。

未来,中国的飞船载人航天试验方案将更多的考虑太空旅行的实际需求,重点研究新的再入手段和负载的提交。

在不断的探索中,中国终将完成载人航天事业的终极目标。

神舟飞船发展历程及在物理教学中的应用神舟系列飞船的发射成功 , 不仅振奋民族精神 ,激励广大学生发奋学习, 勇攀高峰 , 也是对青少年进行科普教育的良好契机. "神舟飞船”的发射和运行涉及到许多的物理学知识, 而一般的物理课本中对此阐述不够或内容比较分散, 本文就相关知识点作了整理和概括, 并进行适当地阐述 , 以激发学生的学习物理的兴趣 .下面我们先来回顾一下神舟系列的发展历史:神舟一号样品飞船发射:1999年11月20日;返回:1999年11月21日。

第一艘无人实验飞船神舟一号飞船在酒泉卫星发射场发射升空。

经过21小时飞行,在完成预定的科学试验后成功着陆。

神舟二号正样飞船发射:2001年1月10日;返回:2001年1月16日。

是中国第一艘正样飞船。

神舟三号模拟载人发射:2002年3月25日;返回:2002年4月1日。

飞船上搭载了一个特殊乘客“模拟人”,为把中国航天员送入太空打下了基础。

神舟四号救生模式发射:2002年12月30日;返回:2003年1月5日。

8种救生模式确保在不同阶段若出现意外都能保证航天员安全返回。

神舟五号首次载人发射:2003年10月15日;返回:2003年10月16日;航天员:杨利伟。

中国成为世界上第三个能够独立开展载人航天活动的国家。

神舟六号多人多天发射:2005年10月12日;返回:2005年10月16日;航天员:费俊龙、聂海胜。

在绕地球飞行76圈后返回,实现多人多天飞行。

神舟七号太空行走发射:2008年9月25日;返回:2008年9月28日;航天员:翟志刚、刘伯明、景海鹏。

中国成为世界上第三个实现太空行走的国家,中国人的第一次舱外活动进行了19分35秒。

神舟八号空间交会发射:2011年11月1日;返回:2011年11月17日。

无人飞船与天宫一号实施自动交会对接,这是中国首次空间交会对接试验。

神舟九号人控对接发射:2012年6月16日;返回:2012年6月29日;航天员:景海鹏、刘旺、刘洋。

中国成为世界上第三个完整掌握空间交会对接技术的国家。

神舟十号应用飞行发射:2013年6月11日;航天员:聂海胜、张晓光、王亚平。

神舟飞船首次进行应用性飞行,神舟飞船的任务不再是试验,而是为天宫一号提供人员和物资运输保障,支持航天员在天宫一号进行科学试验。

载人飞船的发射和运行都需要用到很多的物理知识,具体如下:发射飞船与飞船飞行的原理牛顿在“论物体的运动”中写道: “由于向心力的作用 , 行星会保持于某一轨道 , 如果我们考虑抛体运动 , 这一点就很容易理解:一块石头投出 , 由于自身重力的作用 , 被迫离开直线路径 , 如果只有初始投掷 , 理应按直线运动 , 而这时却在空气中抛出了曲线 , 最终落在地面 ;投掷的速度越大 , 它在落地前走得越远 . 于是我们可以假设当速度增大到如此之大时 , 在落地前抛出一条 1 、2 、5、10、100、1000 英里长的弧线 ,直到最后超出了地球的限度 , 进人空间永不触及地球。

”这“石头”就演变为现在的人造卫星或宇宙飞船。

飞船飞行的原理——动量守恒定律 :火箭是宇宙航行的运载工具。

火箭飞行时 , 燃料在燃烧室中燃烧并向火箭飞行的相反方向不断喷出速度很大的气体, 使火箭获得很大的动量 ,从而获得巨大的前进速度。

飞船发射时神舟飞船点火发射时, 受火箭推力作用, 推力大于阻力和重力 , 飞船处于加速阶段 , 飞船的加速度可达到4g。

同时推力对飞船做了功 , 飞船的动能和势能不断增加 ,从能量角度看, 所增加的机械能是燃料的化学能转化而来的。

运载火箭点火后离开发射台升空的瞬间, 只见火箭底部涌出庞大的白色气团 , 其实这不是火箭喷出的废气。

我们知道 , 当火箭刚点火发射时, 高温的火焰向下喷到发射台的地面 , 此时任何物质遇到如此高温的火焰都要熔化。

为了保护发射台的台底 ,航天工程师们在台底建造了一个大水池 , 当火箭点火发射时 , 高温的火焰向下喷到大水池里 , 水池中的水激剧汽化形成水蒸气, 大量的水蒸气遇到周围的冷空气, 凝结成大量的小水珠, 从而形成庞大的白色气团。

同时因为大水池中的水汽化时要吸收大量的热量 , 从而保护了发射台。

超重与失重飞船发射时, 航天员超重感比较强 , 最大时达到5G , 而船箭分离时 , 航天员又会感到有一种忽然腾空的感觉 , 这时进人了失重状态 , 飞船人轨后人处于完全失重状态 , 有“漂浮”的感觉 , 宇航员站着睡觉和躺着睡觉一样舒服 , 食物要做成块状或牙膏似的糊状 , 以免食物的碎渣漂浮在空中进入宇航员的眼睛、鼻孔。

事实上 , 宇航员在太空中的食物一般做成膏状 ,有适当的口味和稠度 , 且都装在软管中 , 吃时要往嘴里挤压 , 连喝水也必须使用吸水管一口一口地喝。

飞船舱内的马桶也是特别制造的。

马桶不能用水冲, 要形成人造重力 , 先将臭气和水抽掉 , 最后用塑料袋把干的部分密封起来。

睡觉时宇航员连手都要放在睡袋里面,免得睡着以后手乱动把旁边的电线、电缆碰断。

飞船在发射升空时处于超重状态 , 此时如果宇航员直立 , 其头部血液会流向下肢, 血液淤积在下脚肢静脉中, 影响血液向心脏回流, 心脏输血量减少,动脉血压降低, 造成脑部供血不足, 轻则引起头晕,视物模糊 , 反应迟钝 , 操作准确度下降;重则意识丧失, 完会失去控制航天飞船的能力。

所以,宇航员在发射升空阶段应采取平卧姿势。

事实上 , 航天员杨利伟等人在飞船发射升空时, 在船舱的躺椅中平躺。

然而, 人体在长时间的失重或超重状态下都会损害健康, 并难以恢复, 这是因为人体是在正常重力下经过几百万年的进化而成的 , 人体的机能在很大程度上依赖于这种一直存在的重力。

关于这些知识我们不仅能在讲课的时候用到,还可以在考试的题目中用到。

新的课程理念强调培养学生的“创新精神、实践能力、科学和人文素养”.随着素质教育的不断推进和考试改革的不断深入, 试题也紧跟时代步伐, 突出社会热点, 关注重大事件, 如以“神舟飞船”为载体的试题, 在近几年考试中频频出现, 这些试题设计新颖, 富有创新精神, 形成了一道亮丽的风景.通过“神舟飞船”相关材料的阅读, 使同学们认识“科学及其相关技术对社会发展、自然环境及人类生活的影响”, 体现时代气息; 试题以此为背景, 涉及知识面广( 声、光、热、力、运动、电、能量、核反应、通信⋯⋯) ; 能力立意高, 让同学们在解决现实问题的过程中展示其思维过程.它不仅考查了同学们的创新意识与创新能力, 而且也促进了同学们情感、态度、价值观的飞跃, 增强了同学们的爱国意识、民族自豪感, 充分体现了《新课标》中“知识与能力”、“过程与方法”、“情感态度与价值观”等目标要求.这类题能折射出新课程标准下考试命题的特点与趋势, 下面通过有关“神舟飞船”的试题分析, 介绍有关神舟飞船的一些物理知识.例1 2003年10月15日, 我国成功发射“神舟”五号载人飞船, 飞船随火箭一起离开发射塔飞向太空, 下列表述中错误的是( )A.飞船受到平衡力的作用B.火箭推力对飞船做了功C.飞船的动能和势能不断增加D.燃料的化学能最终会转化成为火箭的机械能解析飞船升空时, 受火箭推力作用, 推力大于阻力和重力, 做加速运动,不可能受平衡力作用, 同时推力对飞船做了功, 飞船的动能和势能不断增加, 从能量角度看, 所增大的机械能是燃料的化学能转化而来的.本题涉及的知识有:平衡力、力和运动关系、做功、机械能、能量的转化等.本题选A.例2“神舟”五号飞船在轨道上正常运动时, 飞船上的电子仪器都依靠太阳能电池供电, 太阳能电池能把接收到的太阳能的20%转化为电能,“神舟”五号飞船上的太阳能电池是由很多片单晶硅组成, 每片单晶硅电池可输出0.6V电压和0.1A电流, 则每小时照射到一片单晶硅电池上的太阳能为J,“神舟”五号飞船绕地球飞行14圈后返回大气层, 向地面靠近, 由于空气阻力的作用, 飞船的机械能将 , 势能将 ( 选填“增大”、“减小”或“不变”).解析本类试题涉及太阳能与电能的转化, 关于电能的简单计算、能量转化与守恒的相关问题, 让同学们感受到物理知识在解决实际问题中的巨大作用.本题解答:1080J; 减小、减小.例3我国自行研制的“神舟”五号载人飞船发射后于2003年10月16日安全返回.在飞船飞行过程中, 测控部门在国内外布设了由13个地面测控站、测控船组成的庞大测控网, 对它进行连续跟踪和测控, 跟踪和测控利用了( ).A.超声波B.次声波C.无线电波D. X射线解析载人飞船发射后, 地面与飞船之间要不断地进行大量的数据交换和指令传输, 本题与数据通信知识点巧妙地结合并进行相应的考查.本题选C.例4 2003年10月15日9时整, 中国第一艘载人飞船“神舟”五号由长征二号运载火箭从甘肃酒泉卫星发射中心发射升空,10多分钟后, 成功进入预定轨道, 中国首位航天员杨利伟带着中国人的千年企盼梦圆浩瀚太空, 中国成为世界上第三个能够独立开展载人航天活动的国家.(1) 火箭在加速上升过程中, 机械能( 选填“增大”、“减小”或“不变”) , 这个能量是由能转化过来的.它是利用向后喷出气流而使自身受力前进的, 这是运用了力的作用是的道理.由于地球在自西向东不停地自转, 为节省燃料, 火箭在升空后应该向方向飞行( 选填“偏东”或“偏西”).(2) 飞船上的太阳能电池翼: 是为飞船提供能源的装置。

它的作用是将太阳能转化为能.(3) 杨利伟在太空中飞行21h, 绕地球14圈, 在此过程中他能看到次日出; 飞船运行轨道上离地面最近点200km, 最远点350km.从远地点到近地点运行的过程中, 飞船的速度 , 势能.(4) 在飞船的返回舱表面涂有一层特殊材料, 这种材料在遇高温时要熔化、汽化而大量的热量, 从而防止飞船在返回地面时与大气层摩擦而被烧坏;(5) 降落: 飞船距离地面15km时, 速度达到200m/s.若不打开降落伞, 且速度保持不变, 飞船落到地面仅仅需要s的时间.(6) 目前中国正在实施“嫦娥一号”登月工程, 已知月球表面没有空气, 没有磁场, 引力为地球的1/6, 假如登上月球, 你能够.( 填代号)A.用指南针判断方向B.轻易将100kg物体举过头顶C.放飞风筝D.做托里拆利实验时发现管内外水银面高度差为76cm解析该类试题一般为信息解答题, 其信息量大、综合性较强, 涉及知识面较宽.以“神舟飞船”为背景材料, 既激发了同学们的爱国主义情感, 又考查物理学中相关知识, 更能体会到物理学在推动社会科技发展历程中的重要作用.如上例中, 涉及知识点就有: 内能与机械能的转化、力的相互性、新能源、物态变化、简单运动的计算、月球表面无空气、无磁场、引力小等.它还可与超导、纳米等新材料新技术相结合, 与照相机、激光等结合, 在飞船加速、减速、变轨等动作中与“力和运动的关系”相结合.可见, 以“神舟飞船”为纽带, 联系了整个物理学体系.本题解答: (1) 增大, 内能或化学能, 相互, 偏东; (2) 电能; (3)14次, 增大,减小; (4) 吸收; (5)75; (6)B.例5 2003年10月15日9时整, 我国自行研制的“长征”二号F型火箭载着“神舟”五号载人飞船成功升入太空, 绕地球飞行数圈后又于10月16日6时54分顺利返回地面, 实现了我国第一次载人航天飞行, 根据你对这一过程的了解, 列举出与此事件相关的两个不同的物理知识.(1) ;(2)解析本题是一道结果开放性试题, 要求同学们具有扎实的基础, 并能多角度、多层次地发散性思维去探求解决问题的途径.考查同学们对“神舟”五号载人飞船中物理知识的了解, 且试题答案多样化.本题解答举例: (1) 火箭头部做成尖的是为了减小空气阻力; (2) 火箭上升过程中, 内能转化为机械能; (3) 发射架底部产生大量白气, 有汽化和液化现象;(4) 加速上升过程中航天员处于超重状态, 入轨后航天员处于失重状态; (5) 变轨利用了反冲作用原理; (6)“神五”选在白天发射是为了充分利用太阳能, 在飞船进入太空后, 光电池将太阳能转化为电能, 以维持飞船的正常工作.例6若在太空飞行的“神舟”五号飞船的轨道舱中进行物理实验, 下列仪器中①托盘天平;②摆钟;③电子秤;④电流表;⑤电压表;⑥放大镜;⑦密度计;⑧刻度尺, 仍能正常使用的有( ).A. ①③⑥⑧B. ②③⑦⑧C. ②⑥⑦⑧D. ④⑤⑥⑧解析飞船在轨道上飞行时处于“失重”状态, 如果在舱内做实验, 则不能用天平测质量及密度, 也不能用电子秤( 弹簧测力计) 测物体的重力, 至于光学与电学仪器、温度计、刻度尺等则不受重力影响.本类试题主要考查各种测量仪器的适用条件, 涉及知识点有: 长度、质量、重力、密度、温度、浮力、电学测量、光学等, 还可联系其他相关测量.本题解答:D.以“神舟飞船”为背景的试题, 是命题改革的一个缩影.这类试题信息新、立意高, 旨在引导同学关心科技发展动向, 关心自然环境, 关心社会进步, 热爱科学知识.这表明, 重视联系生活和生产实际, 培养同学们应用物理知识分析问题、解决问题的能力, 注重科学精神与人文精神的融合, 是物理教学改革的方向, 因此,我们在平时的学习中应努力拓展知识面, 充分利用所学过的知识去解决尚未接触过的实际问题, 不断提升学习能力.。