A.原子的核式结构

- 格式:ppt

- 大小:2.01 MB

- 文档页数:29

原子和原子核 ——知识介绍一.原子结构(一)原子的核式结构人们认识原子有复杂结构是从1897年汤姆生发现电子开始的。

汤姆生通过研究对阴极射线的分析发现了电子,从而知道,电子是原子的组成部分,为了保持原子的电中性,除了带负电的电子外,还必须有等量的正电荷。

因此汤姆生提出了“葡萄干面包”模型:正电荷部分连续分布于整个原子,电子镶在其中。

1909年卢瑟福在α粒子散射实验中,以α粒子轰击重金属箔发现:大多数α粒子穿过薄膜后的散射角很小,但还有八千分之一的α粒子,散射角超过了900,有些甚至被弹回来,散射角几乎达到1800。

1911年卢瑟福提出了原子核式结构模型:在原子的中心有一个很小的核称为原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间绕核高速旋转。

从α粒子散射实验的数据可以估计出原子核的大小约为10-15——10-14米,原子半径大约为10-10米。

原子核式结构模型较好的解释了α粒子散射实验现象,也说明了汤姆生的“葡萄干面包”模型是错误的。

(二)玻尔的氢原子理论1.1.巴耳末公式1885年,瑞士物理学家巴耳末首先发现氢原子光谱中可见光区的四条谱线的波长,可用一经验公式来表示:)121(122n R -=λ n =3,4,5……式中λ为波长,R =×10 7米-1称为里德伯恒量,上式称为巴耳末公式。

2.2.里德伯公式1889年,里德伯发现氢原子光谱德所有谱线波长可用一个普通的经验公式表示出来:)11(122n m R -=λ式中n=m+1,m+2,m+3……,上式称为里德伯公式。

对于每一个m ,上式可构成一个光谱系: m=1,n=2,3,4……赖曼系(紫外区)m=2,n=3,4,5……巴尔末系(可见光区)m=3,n=4,5,6……帕邢系(红外区)m=4,n=5,6,7……布喇开系(远红外区)3.3.玻尔的氢原子理论卢瑟福的原子核式结构模型能成功地解释α粒子散射实验,但无法解释原子的稳定性和原子光谱是明线光谱等问题。

原子的核式结构范文原子是构成物质的最基本单位,由原子核和电子云组成。

原子核是原子的中心部分,其核式结构是指核内的粒子组织和排列方式。

下面将详细介绍原子核的结构和特点。

原子核由质子和中子组成。

质子带有正电荷,具有质量,中子不带电荷,也具有质量。

质子和中子称为核子。

质子和中子合称为核子是因为它们都存在于原子核内,与电子相比,核子具有更大的质量。

质子和中子以一种特定的方式排列在原子核内部。

质子和中子的数量决定了元素的原子核质量。

原子核的质量数等于质子数加上中子数。

不同元素的原子核可以有不同的质量数和质子数,从而形成不同的元素。

原子核的直径通常约为10^-15米,相比于整个原子的大小,原子核的体积非常小。

这也意味着原子核非常致密,其中包含了绝大部分原子的质量。

原子核的稳定性与核子的排列方式和核力有关。

核力是一种相对于电磁力和重力的短程力,它保持质子和中子在原子核内部的结合。

核力是一种非常强大的力量,能够克服质子之间的排斥力,使得原子核保持稳定。

当核子的排列方式和核力达到一定的平衡时,原子核就是稳定的。

然而,当核子的排列方式不稳定时,原子核就会发生衰变,放出粒子或辐射以保持稳定。

原子核的稳定性还与核子的质量数有关。

在相同的质子数下,中子数的增加会增加原子核的稳定性。

这是因为中子的加入会增加核力的作用范围,从而增加质子之间的吸引力。

然而,在质子数超过一定范围后,增加中子数将不再增加原子核的稳定性,甚至会减弱稳定性。

这将导致核子之间的斥力增加,使原子核变得不稳定。

核式结构还可以用核壳模型来解释。

核壳模型是描述原子核内部核子排列方式的模型。

它类似于原子外部的电子壳层结构。

核壳模型认为原子核由能级较低的核壳层和能级较高的核壳层组成,类似于电子的能级结构。

核壳模型解释了为什么一些特定核子的数目更稳定。

例如,在一些原子核中,质子或中子的数目正好达到一些特定值时,原子核更稳定。

这被称为“魔数”现象。

魔数对应着核壳层的填充情况,类似于电子壳层填充到满壳时的稳定性。

1变化。

当光源移动到某一特定位置时,干涉条纹突然消失,这可能是因为:A. 光源发出了单色光B. 光源发出了相干光C. 光源发出的光波长发生了变化D. 光源正好位于双缝的连线上解析:在双缝干涉实验中,若光源位于双缝的连线上,则两缝接收到的光波相位差恒定,无法形成交替的明暗条纹,即干涉现象消失。

单色光和相干光都能产生干涉条纹,光波波长的变化会影响条纹的间距但不会使条纹消失。

因此,正确答案是D。

(答案)D2、一个物体在光滑的水平面上以一定的初速度滑行,若突然给它施加一个与运动方向相同的恒力,则物体的运动状态将:A. 保持匀速直线运动B. 做匀加速直线运动C. 做匀减速直线运动D. 做曲线运动解析:物体在光滑水平面上滑行时,不受摩擦力作用。

当施加一个与运动方向相同的恒力时,根据牛顿第二定律,物体会产生一个与力方向相同的恒定加速度,因此物体将做匀加速直线运动。

所以,正确答案是B。

(答案)B3、关于原子核的衰变,下列说法正确的是:A. 衰变过程中原子核的质量数不守恒B. 衰变过程中原子核的电荷数不守恒C. 衰变过程中会释放出能量D. 衰变是原子核内部电子的跃迁解析:原子核的衰变遵循质量数和电荷数守恒的原则,即衰变前后的原子核质量数和电荷数之和保持不变。

衰变过程中会伴随着能量的释放,这是原子核内部结构和能级变化的结果,而非电子的跃迁。

因此,正确答案是C。

(答案)C4、在静电场中,电场线的疏密程度表示:A. 电场强度的大小B. 电势的高低C. 电势差的大小D. 电荷量的多少线越稀疏,电场强度越小。

电势的高低、电势差的大小以及电荷量的多少与电场线的疏密程度无直接关系。

因此,正确答案是A。

(答案)A5、关于光的折射现象,下列说法正确的是:A. 折射光线一定在入射光线和法线所决定的平面内B. 折射角总是大于入射角C. 光从光密介质进入光疏介质时,折射光线会远离法线D. 光从真空进入介质时,速度会增大解析:光的折射现象遵循折射定律,折射光线一定在入射光线和法线所决定的平面内。

(2)原子的核式结构模型:在原子中心有一个很小的核,原子全部的正电荷和几乎全部质量都集中在核里,带负电的电子在核外空间绕核旋转。

二、氢原子光谱

1.光谱:

用光栅或棱镜可以把各种颜色的光按波长展开,获得光的波长(频率)和强度分布的记录,即光谱。

2.光谱分类

3.氢原子光谱的实验规

律:巴耳末系是氢光谱在可见光区的谱线,其波长公式

1

λ

=R(

1

22

-1

n2

),(n=3,4,5,…,R是里德伯常量,R=1.10×107 m-1)。

4.光谱分

析:利用每种原子都有自己的特征谱线可以用来鉴别物质和确定物质的组成成分,且灵敏度很高。

在发现和鉴别化学元素上有着重大的意义。

三、氢原子的能级、能级公式

1.玻尔理论。

A原子的核式结构原子的核式结构是指原子的核心部分,其中包括质子和中子。

质子和中子集中在原子的中心部分,称为原子核。

根据核式结构,我们可以理解原子的质量和电荷以及核反应等现象。

下面将详细介绍原子的核式结构。

原子核的直径约为10^-15米,而整个原子的直径约为10^-10米。

这意味着原子核非常小而稠密,占据了整个原子的绝大部分质量。

根据核式结构,原子的质量数(A)是指原子核中质子和中子的总数。

原子的原子序数(Z)是指原子核中质子的个数。

质子的电荷为正,而电子的电荷为负,因此原子核的总电荷为正电荷,大小等于原子核中质子的个数。

原子的质量数和原子序数决定了元素的化学性质和在元素周期表中的位置。

原子核的稳定性和不稳定性取决于质子和中子的比例。

当质子和中子的比例适合时,原子核稳定,会存在于自然界中。

当质子和中子的比例失衡时,原子核就会变得不稳定,会发生核反应。

核反应是指核子之间发生的相互作用。

核反应可以使原子核发生变化,产生能量并释放辐射。

核反应可以是裂变反应或者聚变反应。

裂变反应是指一个重核分裂成两个或多个轻核的反应,释放出大量能量。

聚变反应是指两个轻核融合成一个重核的反应,同样也释放出大量能量。

核反应的速率可以通过半衰期来衡量。

半衰期是指在特定条件下,原子核有一半核子会发生衰变的时间。

半衰期越长,原子核越稳定,反应速率越慢。

半衰期越短,原子核越不稳定,反应速率越快。

核式结构为我们提供了了解原子内部结构和相互作用的关键信息。

通过研究和了解原子核的性质,我们可以深入理解核物理和核化学的基本概念,以及应用于核能和放射性物质等领域。

我们可以利用核式结构来解释和预测核反应、核能的释放、放射性衰变的特性以及核燃料的利用等现象。

总结起来,原子的核式结构由质子和中子组成。

原子核的质量数和原子序数决定了元素的性质和在元素周期表中的位置。

核反应是通过核子之间的相互作用而发生的,可以使原子核发生变化并释放能量。

核式结构为我们提供了深入了解原子内部结构和相互作用的关键信息,帮助我们理解核物理和核化学的基本概念,以及应用于核能和放射性物质等领域。

原子物理1.下列说法中正确的是( )A.玛丽·居里首先提出了原子的核式结构学说B.卢瑟福通过α粒子散射实验,提出了原子的核式结构学说C.查德威克在原子核人工转变的实验中发现了中子D.爱因斯坦为解释光电效应的实验规律提出了光子说2.为强调物理学对当今社会的重要作用并纪念爱因斯坦,2004年6月,联合国第58次大会通过决议,确定2005年为“世界物理年”.爱因斯坦是继牛顿之后最伟大的科学家之一,他在1905年发表的五篇论文涉及了分子动理论、相对论和量子理论,为日后的诸多技术奠定了基础.关于爱因斯坦提出的质能方程E=mc2,下列说法正确的是 ( )A.E =mc 2表明物体具有的能量与其质量成正比B.根据ΔE =Δmc 2可以计算核反应中释放的核能C.一个质子和一个中子结合成氘核时释放出核能,表明此过程中出现了质量亏损D.E =mc 2中的E 是发生核反应时释放的核能3.从原子核中能放出α、β、γ射线,关于原子核的组成,以下说法中正确的是 ( ) A.原子核中,有质子、中子,还有α粒子B.原子核中,有质子、中子,还有β粒子 C.原子核中,有质子、中子,还有γ粒子D.原子核中,只有质子和中子4.关于α、β、γ三种射线,下列说法中正确的是( )A.α射线是原子核自发放射出的氦核,它的穿透能力最强 B.β射线是原子核外电子电离形成的电子流,它具有中等的穿透能力 C.γ射线一般是伴随着α或β射线产生的,它的穿透能力最强D.γ射线是电磁波,它的穿透能力最强5.目前普遍认为,质子和中子都是由被称为u 夸克和d 夸克的两类夸克组成的,u 夸克带电荷量为32e ,d 夸克带电荷量为-31e ,e 为元电荷.下列论断中可能正确的是( )A.质子由1个u 夸克和1个d 夸克组成,中子由1个u 夸克和2个d 夸克组成B.质子由2个u 夸克和1个d 夸克组成,中子由1个u 夸克和2个d 夸克组成C.质子由1个u 夸克和2个d 夸克组成,中子由2个u 夸克和1个d 夸克组成D.质子由2个u 夸克和1个d 夸克组成,中子由1个u 夸克和1个d 夸克组成 6.用中子轰击氧原子核的核反应方程式为O 168+n 10→N a7+X 0b.对式中X 、a 、b 的判断正确的是( ) A.X 代表中子,a =17,b =1B.X 代表电子,a =17,b =-1C.X 代表正电子,a =17,b =1D.X 代表质子,a =17,b =1 7.下列说法正确的是( )A.H 21+H 31→He 42+n 10是聚变B.U 23592+n 10→Xe 14054+Sr 9438+2n 10是裂变C.Ra 2411→Rn22288+He 42是α衰变D.Na 2411→Mg 2412+e 01-是裂变8.钍核Th 23290经过6次α衰变和4次β衰变后变成铅核,则( )A.铅核的符号为Pb 20882,它比Th 23290少8个中子B.铅核的符号为Pb 20478,它比Th 23290少16个中子C.铅核的符号为Pb 20882,它比Th 23290少16个中子D.铅核的符号为Pb 22078,它比Th 23290少12个中子9.核反应方程He 42+N 147→O178+H 11是发现质子的核反应方程,关于这个方程,下列说法正确的是( )A.这个核反应方程是人类首次实现的原子核的人工转变B.完成这个核反应方程实验的科学家是卢瑟福C.这个核反应方程利用了放射源放出的β射线D.这个核反应方程利用了放射源放出的α射线10.美国科研人员正在研制一种新型镍铜长效电池,它是采用半衰期长达100年的放射性同位素镍63(Ni 6328)和铜两种金属作为长寿命电池的材料,利用镍63发生β衰变时释放电子给铜片,把镍63和铜片作电池两极,外接负载为负载提供电能.下面有关该电池的说法正确的是( )A.镍63的衰变方程是Ni 6328→e 01-+Cu 6327 B.镍63的衰变方程是Ni 6328→e 01-+Cu 6429 C.外接负载时镍63的电势比铜片高D.该电池内电流方向是从铜片到镍11 .1999年9月18日,中共中央、国务院、中央军委在人民大会堂隆重表彰为研制“两弹一星”作出突出贡献的科学家.下列核反应方程中属于研究“两弹”的基本核反应方程式的是( )A.N 147+He 42→O 178+H 11B. U 23592+n 10→Sr 9038+Xe 13654+10n 10C. U 23892→Th 23490+He 42D.H 21+H 31→He 42+n 1012.下图为查德威克研究原子核内部结构的实验示意图,由天然放射性元素钋(P o )放出α射线轰击铍时会产生粒子流a ,用粒子流a 打击石蜡后会打出粒子流b ,经研究知道 ( )A.a 为质子,b 为中子B.a 为γ射线,b 为中子C.a 为中子,b 为γ射线D.a 为中子,b 为质子 3.下列说法正确的是 ( )A.α射线和γ射线都是电磁波B.β射线是原子的核外电子电离后形成的电子流C.用加温、加压或改变其化学状态的方法都不能改变原子核衰变的半衰期D.原子核经过衰变生成新核,则新核的总质量总小于原核的质量 4.下图所示为卢瑟福α粒子散射实验的原子核和两个α粒子的径迹,其中可能正确的是( )5.如图所示,两个相切的圆表示一个静止的原子核发生某种核反应后产生的两种粒子在匀强磁场中的运动轨迹,可以判定( )A.原子核只可能发生β衰变B.原子核可能发生α衰变或β衰变C.原子核放出一个正电子D.原子核放出一个中子6.贫铀炸弹是一种杀伤力很强的武器,贫铀是提炼铀235以后的副产品,其主要成分为铀238,贫铀炸弹不仅有很强的穿甲能力,而且铀238具有放射性,残留物可长期对环境起破坏作用而造成污染.人长期生活在该环境中会受到核辐射而患上皮肤癌和白血病.下列结确的是( )A.铀238的衰变方程式为:U 23892→Th 23490+He 42 B. U 23592和U 23892互为同位素C.人患皮肤癌和白血病是因为核辐射导致了基因突变D.贫铀弹的穿甲能力很强,也是因为它的放射性17.原子核的裂变和聚变都是人类利用原子核能的途径,我国已建设了秦山和大亚湾两座核电站,下面关于这两座核电站的说法中正确的是( )A.它们都是利用核裂变释放原子核能B.它们都是利用核聚变释放原子核能 C.秦山核电站是利用核裂变释放原子核能,大亚湾核电站是利用核聚变释放原子核能D.以上说法都不正确 18.最近一段时间,伊朗的“核危机”引起了全球瞩目,其焦点问题就伊朗核电站采用轻水堆还是重水堆,重水堆核电站在发电的同时,还可以生产可供研制核武器的钚239(Pu23994),这种Pu23994可以由铀239(U 23992)经过n 次β衰变而产生,则n 的值是( )A.2 B.239 C.145D.9219.在天然放射性物质附近放置一带电体,带电体所带的电荷很快消失的根本原因是 ( ) A.γ射线的贯穿作用B.α射线的电离作用C.β射线的贯穿作用D.β射线的中和作用20.质子的质量为mp ,中子的质量为mn ,氦核的质量为m α,下列关系式正确的是 ( ) A.m α=2m p +2m n B.m α<2m p+2m n C.m α>2m p +2m n D.以上关系都不对21已经证实质子、中子都是由称为上夸克和下夸克的两种夸克组成的,上夸克带电荷量为32e ,下夸克带电荷量为-31e ,e 为电子所带电荷量的大小.如果质子是由三个夸克组成的,且各个夸克之间的距离都为l,l=1.5×10-15 m.试计算质子内相邻两个夸克之间的静电力(库仑力).22钍核Th 23090发生衰变生成镭核Ra 22688并放出一个粒子。

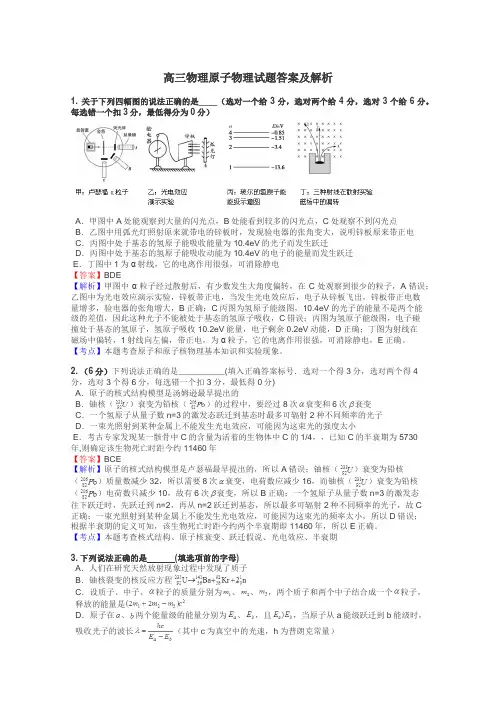

高三物理原子物理试题答案及解析1.关于下列四幅图的说法正确的是____(选对一个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分。

每选错一个扣3分,最低得分为0分)A.甲图中A处能观察到大量的闪光点,B处能看到较多的闪光点,C处观察不到闪光点B.乙图中用弧光灯照射原来就带电的锌板时,发现验电器的张角变大,说明锌板原来带正电C.丙图中处于基态的氢原子能吸收能量为10.4eV的光子而发生跃迁D.丙图中处于基态的氢原子能吸收动能为10.4eV的电子的能量而发生跃迁E.丁图中1为α射线,它的电离作用很强,可消除静电【答案】BDE【解析】甲图中α粒子经过散射后,有少数发生大角度偏转,在C处观察到很少的粒子,A错误;乙图中为光电效应演示实验,锌板带正电,当发生光电效应后,电子从锌板飞出,锌板带正电数量增多,验电器的张角增大,B正确;C丙图为氢原子能级图,10.4eV的光子的能量不是两个能级的差值,因此这种光子不能被处于基态的氢原子吸收,C错误;丙图为氢原子能级图,电子碰撞处于基态的氢原子,氢原子吸收10.2eV能量,电子剩余0.2eV动能,D正确;丁图为射线在磁场中偏转,1射线向左偏,带正电,为α粒子,它的电离作用很强,可消除静电,E正确。

【考点】本题考查原子和原子核物理基本知识和实验现象。

2.(6分)下列说法正确的是__________(填入正确答案标号.选对一个得3分,选对两个得4分,选对3个得6分,每选错一个扣3 分,最低得0分)A.原子的核式结构模型是汤姆逊最早提出的B.铀核()衰变为铅核()的过程中,要经过8次衰变和6次衰变C.一个氢原子从量子数n=3的激发态跃迁到基态时最多可辐射2种不同频率的光子D.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能因为这束光的强度太小E.考古专家发现某一骸骨中C的含量为活着的生物体中C的1/4,,已知C的半衰期为5730年,则确定该生物死亡时距今约11460年【答案】BCE【解析】原子的核式结构模型是卢瑟福最早提出的,所以A错误;铀核()衰变为铅核()质量数减少32,所以需要8次衰变,电荷数应减少16,而铀核()衰变为铅核()电荷数只减少10,故有6次衰变,所以B正确;一个氢原子从量子数n=3的激发态往下跃迁时,先跃迁到n=2,再从n=2跃迁到基态,所以最多可辐射2种不同频率的光子,故C正确;一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能因为这束光的频率太小,所以D错误;根据半衰期的定义可知,该生物死亡时距今约两个半衰期即11460年,所以E正确。

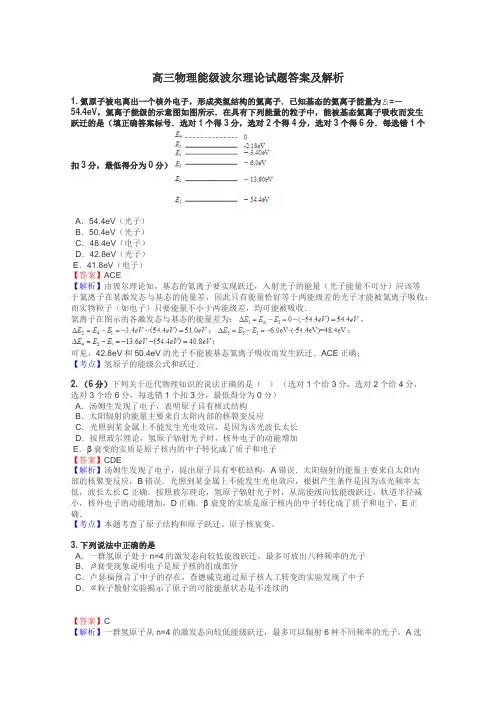

高三物理能级波尔理论试题答案及解析1.氦原子被电离出一个核外电子,形成类氢结构的氦离子.已知基态的氦离子能量为=-54.4eV,氦离子能级的示意图如图所示.在具有下列能量的粒子中,能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是(填正确答案标号.选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分.每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.54.4eV(光子)B.50.4eV(光子)C.48.4eV(电子)D.42.8eV(光子)E.41.8eV(电子)【答案】ACE【解析】由玻尔理论知,基态的氦离子要实现跃迁,入射光子的能量(光子能量不可分)应该等于氦离子在某激发态与基态的能量差,因此只有能量恰好等于两能级差的光子才能被氦离子吸收;而实物粒子(如电子)只要能量不小于两能级差,均可能被吸收.氦离子在图示的各激发态与基态的能量差为:,;;;可见,42.8eV和50.4eV的光子不能被基态氦离子吸收而发生跃迁.ACE正确;【考点】氢原子的能级公式和跃迁.2.(6分)下列关于近代物理知识的说法正确的是()(选对1个给3分,选对2个给4分,选对3个给6分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.汤姆生发现了电子,表明原子具有核式结构B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应C.光照到某金属上不能发生光电效应,是因为该光波长太长D.按照玻尔理论,氢原子辐射光子时,核外电子的动能增加E.β衰变的实质是原子核内的中子转化成了质子和电子【答案】CDE【解析】汤姆生发现了电子,提出原子具有枣糕结构,A错误.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应,B错误.光照到某金属上不能发生光电效应,根据产生条件是因为该光频率太低,波长太长C正确.按照玻尔理论,氢原子辐射光子时,从高能级向低能级跃迁,轨道半径减小,核外电子的动能增加,D正确.β衰变的实质是原子核内的中子转化成了质子和电子,E正确.【考点】本题考查了原子结构和原子跃迁、原子核衰变。

3.下列说法中正确的是A.一群氢原子处于n=4的激发态向较低能级跃迁,最多可放出八种频率的光子B.衰变现象说明电子是原子核的组成部分C.卢瑟福预言了中子的存在,查德威克通过原子核人工转变的实验发现了中子D.粒子散射实验揭示了原子的可能能量状态是不连续的【答案】C【解析】一群氢原子从n=4的激发态向较低能级跃迁,最多可以辐射6种不同频率的光子,A选项错误;衰变现象的本质是核内中子转化成一个质子和一个电子所致,故B选项错误;卢瑟福发现质子后,预言了原子核内一定还存在一种不带电的粒子,即中子,后来查德威克通过原子核人工转变实验发现了中子,故C选项正确;粒子散射实验揭示了原子的内部结构,故D选项错误。

绪论单元测试1【多选题】(20分)初期的原子学说有哪些()。

A.量子原子学说B.热的原子学说C.电的原子学说D.物质的原子学说2【多选题】(20分)世纪之交的三大发现()。

A.质子的发现B.电子的发现C.X射线的发现D.放射性的发现3【多选题】(20分)原子物理学的发展经过那三个阶段()。

A.初期的原子学说B.量子力学建立C.早期原子论D.原子物理新篇章4【单选题】(20分)1900年,哪位科学家建立了能量子概念()。

A.卢瑟福B.玻尔C.普朗克D.汤姆逊5【单选题】(20分)1895年,以下哪位科学家发现了X射线()。

A.居里夫妇B.亨利贝克勒尔C.卢瑟福D.伦琴第一章测试1【单选题】(10分)在金箔引起的α粒子散射实验中,每10000个对准金箔的α粒子中发现有4个粒子被散射到角度大于50的范围内。

若金箔的厚度增加到4倍,那么被散射的α粒子会有多少?A.16B.2C.8D.42【单选题】(10分)进行卢瑟福理论实验验证时发现小角散射与实验不符这说明()。

A.原子不一定存在核式结构B.小角散射时一次散射理论不成立C.散射物太厚D.卢瑟福理论是的3【单选题】(10分)在同一粒子源和散射靶的条件下观察到粒子被散射在90°和60°角方向上单位立体角内的粒子数之比为()A.1:8B.1:4C.4:14【单选题】(10分)如果用相同动能的质子和氘核同金箔产生散射,那么用质子作为入射粒子测得的金原子半径上限是用氘核子作为入射粒子测得的金原子半径上限的几倍?()A.2B.1C.4D.1/25【单选题】(10分)1911年卢瑟福提出了原子的核式结构模型,根据该模型能够知道()。

A.入射 粒子的散射方向与靶物质种类无关B.原子半径在10-10m量级C.原子核由中子和质子构成D.原子核的质量远大于电子质量6【判断题】(10分)汤姆逊的原子模型是正确的,并且被α粒子散射实验所证实。

()A.对B.错7【判断题】(10分)卢瑟福的核式结构模型解释了粒子散射实验出现的大角散射。

微专题—原子结构与氢原子光谱习题选编一、单项选择题1、关于卢瑟福的α粒子散射实验和原子的核式结构模型,下列说法中不正确的是( ) A .绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来的方向前进B .只有少数α粒子发生大角度散射的原因是原子的全部正电荷和几乎全部质量集中在一个很小的核上C .卢瑟福依据α粒子散射实验的现象提出了原子的“核式结构”理论D .卢瑟福的“核式结构模型”很好地解释了氧原子光谱的实验 2、关于原子结构和玻尔理论,下列说法中正确的是( ) A .汤姆孙发现电子,表明原子具有核式结构 B .玻尔在研究原子结构中提出了电子云的观念C .卢瑟福通过α粒子散射实验,提出原子的核式结构模型D .按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量减小3、图示是氢原子的四个能级,当氢原子从n =4的能级跃迁到n =3的能级时,辐射出光子a .当氢原子从n =3的能级跃迁到n =2的能级时,辐射出光子b .则以下判断正确的是( )A .光子a 的能量大于光子b 的能量B .光子a 的频率大于光子b 的频率C .光子a 的波长大于光子b 的波长D .在真空中光子a 的传播速度大于光子b 的传播速度4、氢原子的核外电子从距核较近的轨道跃迁到距核较远的轨道的过程中( ) A .原子要吸收光子,电子的动能增大,原子的电势能增大 B .原子要放出光子,电子的动能减小,原子的电势能减小 C .原子要吸收光子,电子的动能增大,原子的电势能减小 D .原子要吸收光子,电子的动能减小,原子的电势能增大5、氢原子从能量为m E 的较高激发态跃迁到能量为n E 的较低激发态,设真空中的光速为c ,则氢原子 A .吸收光子的波长为()m n c E E h -B .辐射光子的波长为()m n c E E h-C .吸收光子的波长为nm chE E -D .辐射光子的波长为nm chE E -6、2He ,Li ++等离子具有与氢原子类似的原子结构模型,又称为“类氢离子”。

原子的核式结构原子的能级原子的核式结构由原子核和电子云组成。

原子核位于原子的中心,由质子和中子组成。

质子带有正电荷,中子不带电荷。

原子核的质量约等于整个原子质量的99.9%,但体积非常小,约占整个原子体积的1/10,000。

电子云围绕着原子核的核式结构。

电子带有负电荷,质量很小。

电子云的半径可以看作是电子能级的大小,每个能级可以容纳一定数量的电子。

电子能级按照一定规律排列,较近原子核的能级能量较低,较远原子核的能级能量较高。

电子能级之间的能量差叫做能级间隔,对应于光的频率和波长。

当电子从低能级跃迁到高能级时,吸收能量;反之,从高能级跃迁到低能级时,放出能量。

原子的核式结构对物质的性质和结构起着重要的影响。

原子核决定了原子的质量和化学性质,例如质子数决定了元素的种类,质子数与中子数之和决定了原子的质量数。

电子云则决定了元素的化学反应性质,例如原子的化学键形成和断裂等。

原子核和电子云之间的相互作用力决定了原子的稳定性和化学行为。

原子的能级对化学反应和物质的性质也有着重要的影响。

根据泡利不相容原理和泡利排斥原理,每个能级上的电子自旋和量子数必须不同。

这种能级的填充规则决定了元素的电子构型和化学结构。

原子的化学反应和化学键的形成和断裂都涉及到电子的跃迁和能级的变化。

总结起来,原子的核式结构是由原子核和电子云组成的。

原子核决定了原子的质量和化学性质,电子云决定了原子的化学反应性质。

原子的能级决定了电子的运动状态和能量变化,对原子的化学反应和物质的性质有着重要的影响。

专题一原子原子核基础知识一、原子的核式结构模型1、汤姆生的“枣糕”模型(1)1897年汤姆生发现了电子,使人们认识到原子..有复杂结构,揭开了研究原子的序幕.(2)“枣糕”模型:原子是一个球体,正电荷均匀分布在整个球内,电子像枣糕里的枣子一样镶嵌在原子里.2、卢瑟福的核式结构模型1909~1911年,英国物理学家卢琴福和他的助手们进行了α粒子散射实验(1)实验装置如图所示:如图所示,用α粒子轰击金箔,由于金原子中的带电微粒对α粒子有库仓力作用,一些α粒子穿过金箔后改变了运动方向,这种现象叫做α粒子散射.荧光屏可以沿着图中虚线转动,用来统计向不同方向散射的粒子数目.全部设备装在真空中.(2)α粒子散射实验结果:绝大多数α粒子穿过金箔后基本上仍沿原来的方向前进,但有少数α粒子发生了较大的偏转.,极少数偏转角超过900,有的甚至被弹回,偏转角几乎达到1800.(3)现象解释:认为原子中的全部正电荷和几乎所有质量都集中到一个很小的核上,由于核很小,大部分α粒子穿过金箔时都离核很远,受到的库仑力很小,它们的运动几乎不受影响.只有少数α粒子从原子核附近飞过,明显受到原子核的库仑力而发生大角度偏转.核式结构模型:在原子的中心有一个很小的核,叫做原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间里绕着核旋转.原子核所带的单位正电荷数等于核外的电子数,所以整个原子是呈电中性的.电子绕着核旋转所需的向心力就是核对它的库仑引力.[说明] 核式结构模型的实验基础是α粒子散射实验,原子核是多么小,原子内部是多么“空”.从α粒子散射的实验数据,估计原子核半径的数量级为10-14m~10-15m,而原子半径的数量级是10-10m.``````````````````````````````见2,14二、天然放射性现象1.放射性现象:贝克勒耳发现天然放射现象,使人们认识到原子核...也有复杂结构,揭开了人类研究原子核结构的序幕.通过对天然放射现象的研究,人们发现原子序数大于83的所有天然存在的元素都有放射性,原子序数小于83的天然存在的元素有些也具有放射性,它们放射出来的射线共有三种:α射线、β射线、γ射线.···············见22、三种射线的本质和特性比较①α射线:是氦核(42He )流,速度约为光速的十分之一,在空气中射程几厘米,贯穿本领小,电离作用强. ②β射线:是高速的电子流,速度约为光速十分之几,穿透本领较大,能穿透几毫米的铝板,电离作用较弱.③γ射线:是高能光子流,波长极短的电磁波,贯穿本领强,能穿透几厘米铅板,电离作用小.三种射线在匀强磁场、匀强电场、正交电场和磁场中的偏转情况比较:~~~~~~~~~~~~~见3,10,34,40,46 3、原子核的衰变定义:放射性元素的原子核由于放出某种粒子而转变为新核的变化称为衰变. 衰变规律:电荷数和质量数都守恒.(1)α衰变的一般方程:X A Z →Y A Z 42--+42He ·每发生一次α衰变,新元素与原元素相比较,核电荷数减小2,质量数减少4.α衰变的实质:是某元素的原子核同时放出由两个质子和两个中子组成的粒子(即氦核).(核内He n H 42101122→+)(2)β衰变的一般方程:X A Z →Y A Z 1++01-e .每发生一次β衰变,新元素与原元素相比较,核电荷数增加1,质量数不变.β衰变的实质:是元素的原子核内的一个中子变成质子时放射出一个电子.(核内11011n H e -→+), +β衰变:e Si P 0130143015+→(3)γ射线是伴随α衰变或β衰变同时产生的、γ射线不改变原子核的电荷数和质量数.γ射线实质:是放射性原子核在发生α衰变或β衰变时,产生的某些新核由于具有过多的能量(核处于激发态)而辐射出光子.(4)半衰期 知放射性标志定义:放射性元素的原子核有半数发生衰变需要的时间,叫这种元素的半衰期.(对大量原子核的统β γ αα γ β⑴ ⑵ ⑶O计规律)半衰期的计算~~~~~~~~~~~~~见22,25,27,32,39用希腊字母τ表示公式:τ/)21(i N N 原余=,τ/)21(t m m 原余=[说明](1)半衰期由放射性元素的原子核内部本身的因素决定的,跟原子所处的物理状态(如压强、温度等)或化学状态(如单质或化合物)无关.(2)半衰期只对大量原子核衰变才有意义,因为放射性元素的衰变规律是统计规律,对少数原子核衰变不再起作用.(通常出选择题)(3)确定衰变次数的方法:设放射性元素A Z X 经过n 次α衰变m 次β衰变后,变成稳定的新元素A Z ''Y , 则表示核反应的方程为:A ZX →A Z ''Y+n42He +m01- e.根据质量数守恒和电荷数守恒可列方程mn Z Z n A A -+'=+'=24,即可解题。

原子的核式结构

中子+质子=原子核

原子核+电子=原子

中子= 质子+电子+中微子

质子是合成粒子,属于费米子,有夸克组成

电子属于基本粒子,目前无法细分更小,属于轻子类

扩展资料

原子(atom)指化学反应不可再分的基本微粒,原子在化学反应中不可分割。

但在物理状态中可以分割。

原子由原子核和绕核运动的电子组成。

原子构成一般物质的最小单位,称为元素。

已知的元素有119种。

因此具有核式结构。

质子(proton)是一种带1.6 ×10-19 库仑(C)正电荷的亚原子粒子,直径约1.6~1.7×10−15 m ,质量是938百万电子伏特/c²(MeV/c²),即

1.672621637(83)×10-27千克,大约是电子质量的1836.5倍(电子的质量为9.10938215(45)×10-31千克),质子比中子稍轻(中子的质量为1.674927211(84)×10-27千克)。

质子属于重子类,由两个上夸克和一个下夸克通过胶子在强相互作用下构成。

原子核中质子数目决定其化学性质和它属于何种化学元素。

易错点29 原子 原子核例题1. (2021·全国乙卷·17)医学治疗中常用放射性核素113In 产生γ射线,而113In 是由半衰期相对较长的113Sn 衰变产生的.对于质量为m 0的113Sn ,经过时间t 后剩余的113Sn 质量为m ,其mm 0-t 图线如图所示.从图中可以得到13Sn 的半衰期为( )A .67.3 dB .101.0 dC .115.1 dD .124.9 d【答案】C 【解析】由题图可知从m m 0=23到m m 0=13,113Sn 恰好衰变了一半,根据半衰期的定义可知113Sn 的半衰期为T 1/2=182.4 d -67.3 d =115.1 d ,故选C. 【误选警示】误选ABD 的原因:对半衰期的认识不清楚。

例题2. 下列说法正确的是( )A.238 92U →23490Th +X 中X 为中子,核反应类型为β衰变 B.21H +31H →42He +Y 中Y 为中子,核反应类型为人工转变C.235 92U +10n →136 54Xe +9038Sr +K ,其中K 为10个中子,核反应类型为重核裂变D.14 7N +42He →17 8O +Z ,其中Z 为氢核,核反应类型为轻核聚变【答案】 C 【解析】根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,A 选项反应中的X 质量数为4,电荷数为2,为α粒子,核反应类型为α衰变,选项A 错误;B 选项反应中的Y 质量数为1,电荷数为0,为中子,核反应类型为轻核聚变,选项B 错误;C 选项反应中的K 质量数总数为10,电荷数为0,则K 为10个中子,核反应类型为重核裂变,选项C 正确; D 选项反应中的Z 质量数为1,电荷数为1,为质子,核反应类型为人工转变,选项D 错误.【误选警示】误选A 的原因: 对α衰变,β衰变实质认识不清。

误选BD 的原因: 对轻核聚变和人工转变实质认识不清。

一、氢原子光谱、氢原子的能级、能级公式 1.原子的核式结构(1)电子的发现:英国物理学家汤姆孙发现了电子。