古诗两首(《寻隐者不遇》)

- 格式:ppt

- 大小:689.50 KB

- 文档页数:25

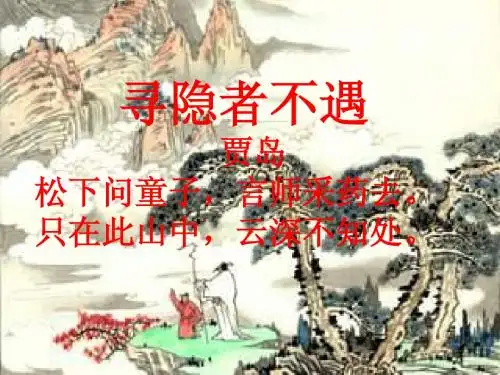

寻隐者不遇原文及赏析寻隐者不遇原文:松下问童子,言师采药去。

只在此山中,云深不知处。

赏析:《寻隐者不遇》是唐代文学家、官员贾岛的作品之一。

这首诗描绘了一个人追寻隐士的情景,但却始终不得其人的情节。

这种意境与人们在现实生活中的失意和失望很相似,引起了读者共鸣。

首先,诗人通过松下问童子的方式,展示了一个人寻找隐士的场景。

松下问童子的形象,表达了作者对自然界的偏爱和对于想要寻找的隐士的期待。

然后,诗人进一步搭建了一个情节,写道隐士采药去,只在此山中,云深不知处。

这里的隐士代表了一种理想状态,是一种追求精神自由、远离尘世的境界。

然而,诗人却遗憾地表示,隐士的行踪无法得知,且在浓云深处,难以寻觅。

整首诗通过简洁而又深入的描绘,将读者带入了一种寻觅而又碰壁的情感体验中。

隐士的隐匿状态,使得他像一朵深藏在浓云之中的花朵,给人一种望而不可及的感觉。

此外,诗中的寻隐者,也可以理解为人们对于理想状态的追求。

无论是对于隐士还是对于理想境界,人们总是渴望追求一种超脱尘世的状态。

然而,在现实生活中的人们往往无法如愿以偿,从而引发了对于人生意义的思考。

总体来看,《寻隐者不遇》展现了对于理想状态的追求与现实失意的矛盾,以及人们在尘世中寻求心灵寄托的渴望,给读者留下深刻的思考空间。

诗歌通过简练的文字和精准的描摹,塑造了一个令人心生向往的情境,使读者在欣赏之余也能体味到作者的情感与态度。

在这首简短的诗歌中,贾岛以深沉、含蓄的方式探讨了人们与理想之间的距离,诗人借隐士与寻隐者的描绘,传递了对于内心自由、远离俗世束缚的向往。

通过这种描写方式,贾岛折射出了当时社会繁华喧嚣下人们内心深处的寂寞和困惑,也反映了一种唐代文人士人哲学追求的特点。

贾岛以简练的语言和深入的心境,将自己的感悟转化为诗歌,发出了一种温暖而又哀怨的声音。

他所探讨的问题,不仅仅是当时社会中普遍存在的困扰,也触及了人们在任何时代都会关心的问题。

因此,贾岛的这首《寻隐者不遇》一直以来都备受人们的喜爱和推崇。

赏析唐诗《寻隐者不遇》《寻隐者不遇》是唐代诗人贾岛创作的一首五言绝句。

全诗如下:松下问童子,言师采药去。

只在此山中,云深不知处。

这首诗通过对隐者生活的描绘,表现出诗人对隐者的敬仰和追求。

同时,也表达了诗人对隐者生活的向往和对现实社会的不满。

首句“松下问童子”,以松下为背景,表现出隐者生活的清幽和高洁。

诗人在松树下询问童子,表现出诗人对隐者的敬意和对隐者生活的好奇。

次句“言师采药去”,表现出隐者的生活方式。

诗人得知隐者去采药,表现出隐者的生活与自然的紧密联系,同时也表现出隐者的生活方式的神秘和独特。

末句“只在此山中,云深不知处”,表现出隐者生活的神秘和高远。

诗人得知隐者只在此山中,但是云深不知处,表现出隐者生活的神秘和高远,也表现出诗人对隐者生活的向往和追求。

整体来看,这首诗通过对隐者生活的描绘,表现出诗人对隐者的敬仰和追求,同时也表达了诗人对现实社会的不满和对隐者生活的向往。

对于这首诗的解读,我们可以更深入地探讨诗人的内心世界。

以下是对这首诗的扩展分析:一、贾岛的人生经历贾岛(779-843)是唐代著名的诗僧,他早年过着隐居的生活,后来因科举考试失意,才离开了山林,加入了禅门。

他的诗歌题材广泛,风格清丽,尤其擅长五言绝句。

贾岛一生坎坷,经历了多次科举失利,然而他并未因此沮丧,反而更加坚定了自己的信念。

二、诗歌的象征意义在这首诗中,“松下问童子,言师采药去。

只在此山中,云深不知处。

”四句诗构成了一个完整的隐逸世界。

其中,“松下”象征着隐士生活的幽静、高洁;“言师采药去”暗示隐士以草药为伴,与自然和谐共处;“只在此山中,云深不知处”则表达了隐士的神秘和超脱。

三、对现实社会的批判诗人贾岛在这首诗中通过对隐士生活的描绘,表达了对现实社会的不满。

当时的社会风气日益腐败,文人士大夫为了功名利禄而拼命钻营,与隐士的超脱形成了鲜明对比。

诗人通过这首诗,呼吁人们远离世俗纷扰,追求内心的宁静和真实。

综上所述,《寻隐者不遇》这首诗通过对隐者生活的描绘,表达了诗人对隐逸生活的向往和对现实社会的批判。

贾岛《寻隐者不遇》原文及赏析《寻隐者不遇》是我国唐代诗人贾岛所作,诗中隐者采药为生,济世活人,是一个真隐士。

所以贾岛对他有高山仰止的钦慕之情。

下面是小编给大家带来的贾岛《寻隐者不遇》原文及赏析,欢迎大家阅读!寻隐者不遇 / 孙革访羊尊师诗唐代:贾岛松下问童子,言师采药去。

只在此山中,云深不知处。

译文苍松下询问年少的学童,他说他的师傅已经去山中采药了。

只知道就在这座大山里,可山中云雾缭绕不知道他的行踪。

注释寻:寻访。

隐者:隐士,隐居在山林中的人。

古代指不肯做官而隐居在山野之间的人。

一般指的是贤士。

不遇:没有遇到,没有见到。

童子:没有成年的人,小孩。

在这里是指“隐者”的弟子、学生。

言:回答,说。

云深:指山上的云雾。

处:行踪,所在。

鉴赏贾岛是以“推敲”两字出名的苦吟诗人。

一般认为他只是在用字方面下功夫,其实他的“推敲”不仅着眼于锤字炼句,在谋篇构思方面也是同样煞费苦心的。

这首诗就是一个例证。

“松下问童子,言师采药去。

”这首小诗的前两句是说,苍松下,我询问了年少的学童;他说,师傅已经采药去了山中。

这首诗的特点是寓问于答。

“松下问童子”,必有所问,而这里把问话省去了,只从童子所答“师采药去”这四个字而可相见当时松下所问的是“师往何处去”。

“只在此山中,云深不知处。

”小诗的后两句是说,他还对我说:就在这座大山里,可是林深云密,不知他的行踪。

在这里又把“采药在何处”这一问句省略掉,而以“只在此山中”的童子答词,把问句隐括在内。

最后一句“云深不知处”,又是童子答复采药究竟在山前、山后、山顶、山脚的问题。

在这首诗中,明明三番问答,至少须六句方能表达的,贾岛采取了以答句包含问句的手法,精简为二十字。

这种“推敲”就不在一字一句间了。

然而,这首诗的成功,不仅在于简炼;单言繁简,还不足以说明它的妙处。

诗贵善于抒情。

这首诗的抒情特色是在平淡中见深沉。

一般访友,问知他出,也就自然扫兴而返了。

但这首诗中,一问之后并不罢休,又继之以二问三问,其言甚繁,而其笔则简,以简笔写繁情,益见其情深与情切。

![古诗:寻隐者不遇()[1]](https://uimg.taocdn.com/43168813b4daa58da0114a77.webp)

(教学反思参考2)古诗两首-苏教版语文五年级上册教案(教学反思参考2)古诗两首《寻隐者不遇》:短诗采用寻访者向童子打听师父的去向,童子作了回答的形式写的,笔墨虽不多,却曲折有致,各具神韵。

我在教学中,觉得有如下两点需着重体会:一、体会诗里平淡中出新奇的地方。

这首诗从表面上看,浅近易晓,貌似平常,仔细品味,却曲折多姿、波澜迭起地道出了寻访“隐者”或“遇”或“不遇”的三种情况。

“言师采药去” ——无法得遇;“只在此山中” ——可以得遇;“云深不知处” ——难以相遇。

简短的三行诗,写出了三层意思,三次转折,既富于变化,又句句出新,耐人寻味。

从写作笔法上看,“松下问童子”这是写问,问了什么话,诗中并没有说。

但可以从童子所答“师采药去”中想见当时松下所问是“师往何处去”,接着又把“采药在何处”这一句省掉,而以“只在此山中”的童子回答把问句隐含其中。

最后一句“云深不知处”,是童子补充回答。

答复对方采药究竟在山前、山后、山顶、山脚说不定。

这三番问答,通常至少需六句才能表达完整,诗人贾岛采用以答代问的手法,仅以二十字表达完美,这不难想象是作者推敲字句之功力。

所以在施教中,不能离开这首诗的写作特点,不能囫囵吞枣,只有细心捉摸,才能体味到诗的妙处所在。

二、体会诗里朴实中显壮美之处。

这首诗,作者没有写寻访者不遇的失望心情,而是通过童子的答话,用极其朴素、自然的文字,从侧面描绘了隐者隐居的山林之幽深、壮美。

这山林的形象同隐者的形象,在作者的笔下是有着内在联系的。

教学时,在弄懂句意的同时,教者要指导学生在反复诵读中体会诗中表达的意境,想象诗人描绘的情景。

“松下”可见松树的高大,隐者住处环境的壮美与幽静;“采药”道出了山中草木繁茂,遍藏奇珍异宝;“云深”,既写出了云雾的浓重厚密,又写出了山林的高大幽深。

这些词语朴实无华、不加雕琢,而有机地连缀在《寻隐者不遇》这首诗中,个个都显示了不凡的光彩,成为壮美山林的传神之笔。

有条件的教师,可依照诗句将松、童子、“我” 所在的环境,以彩粉、笔画的形式,在黑板上勾勒出来,与全诗对照,以达到诗情和画意完美的统一。

《寻隐者不遇》古诗解析寻隐者不遇,这是一首无法再经典的唐代诗,作者王之涣写于唐玄宗开元年间。

诗中通过描述一个诗人的寻找和不遇之旅,表达了对理想世界的向往,并隐含着对现实社会的不满。

接下来,本文将对《寻隐者不遇》这首古诗进行详细解析。

首先,我们来分析诗的结构和构思。

这首诗共四个部分,每个部分都是五言绝句。

整首诗以写景和写人的方式交替展开,使诗意更为丰富深刻。

诗的第一部分从写景开始,描绘了一个美丽的山水场景:“松下问童子,言师采药去;只在此山中,云深不知处”。

这里的景色充满了山野和云霭的意象,给人一种宁静、神秘的感觉。

作为第二部分的过渡,诗的第二句“松下问童子,言师采药去”引出了主人公——诗人与寻隐者的对话。

诗人向童子问起寻隐者的下落,无奈童子只知道寻隐者采药去了,具体位置则不得而知。

进入第三部分,诗人开始表达他对寻隐者的思念与敬佩:“山中寻人不遇,时闻折鹿声;返景入深林,复照青苔上”。

这里的“山中寻人不遇”表明诗人一直未能找到寻隐者。

但他时常能够听到折鹿的声音,这是对寻隐者高尚品质的赞誉。

接着,诗中出现了“返景入深林,复照青苔上”的描绘。

这是一种非常有趣的插入,揭示了诗人在山中行走的过程中,阳光透过绿色的苔藓映照下来,形成一种美妙的景象。

最后的第四部分反映了诗人的心境和思考:“归来山尽青,青青葱葱意。

晚进天府空,问讯吴刚年”。

这里诗人写出了自己归来后,山青水绿的心情,以及对天府之间的向往。

诗中的“晚进天府空”暗示诗人对官职的向往,对荣华富贵的渴望。

最后一句“问讯吴刚年”则是对时光流转的思考。

从整个诗的结构上来看,前三部分是景物描写和对寻隐者的向往,最后一部分则是诗人的抒发和反思。

接下来,我们来分析诗中的意象和隐喻。

诗中的山水意象主要通过对山、松、云、苔、鹿等形象的描绘来表达,寓意是自然和宁静。

作者通过这些意象,传达了心灵和自然之间的亲近关系。

而寻隐者被诗人描绘为一种理想中的存在,他们凭借高尚的品质和智慧,在山野间修身养性。

一年级下册课文寻隐者不遇

寻隐者不遇有多个同名诗词,以下是唐朝贾岛的《寻隐者不遇 / 孙革访羊尊师诗》。

全文如下:

松下问童子,言师采药去。

只在此山中,云深不知处。

此诗首句写寻者问童子,后三句都是童子的答话,诗人采用了寓问于答的手法,把寻访不遇的焦急心情,描绘得淋漓尽致。

诗中以白云比隐者的高洁,以苍松喻隐者的风骨,写寻访不遇,愈衬出寻者对隐者的钦慕高仰之情。

全诗遣词通俗清丽,言繁笔简,情深意切,白描无华,是一篇难得的言简意丰之作。

寻隐者不遇译文及赏析寻隐者不遇,唐代诗人杨万里的名篇之一,描绘了一个文人寻找隐士的过程,却未能与隐士相见的故事。

本文将为您呈现寻隐者不遇的中文译文,并对其进行赏析。

寻隐者不遇杨万里杨万里(杨实之,正德十一年—嘉靖十八年),号青阳老人,浙江绍兴人,明代文学家,与杨守晦合称“两杨”,与唐寅、文徵明并称明代三大家。

杨万里学识渊博,尤擅长诗词创作。

寻隐者不遇是他的代表作之一,以其纯粹的意境、含蓄的情感,成为了中国文学的经典之作。

下面是寻隐者不遇的中文译文:牧童遥指杏花村,竹篱茅舍自田园。

九月寒垂白露,十年磨一剑。

霜满地,风入衣,铁马冰河入梦来。

金戈铁马,气吞万里如虎。

秋水共长天一色,渔舟唱晚还烟雨。

而我问天地、何时能许人间有个通人达士。

赏析诗经过简洁明了的语言,巧妙地表达了诗人追寻隐士的愿望与失望。

下面将从诗的形象、情感以及意境方面进行赏析。

首句“牧童遥指杏花村,竹篱茅舍自田园”,通过描绘牧童指引的村落,展示了一幅平凡而宁静的田园风光。

诗人以婉约的笔墨来描绘诗情画意,表现出一种寻找与自然相融的愿望。

第二句“九月寒垂白露,十年磨一剑”,用生动的景象与刻画,展示了时间的流转和事物的沉淀。

这里的“九月”与“十年”构成了对比,强调了寻找隐士的坚持和忍耐。

第三句“霜满地,风入衣,铁马冰河入梦来。

金戈铁马,气吞万里如虎”,通过描绘冰冷的秋天和铁马横行的景象,展现了诗人对于壮志未酬、豪情未展的憧憬。

这里的铁马象征着英雄豪杰,通过与自然景观相结合,融入了壮丽的背景,表达了对理想的追求。

最后一句“秋水共长天一色,渔舟唱晚还烟雨。

而我问天地、何时能许人间有个通人达士”,诗人将目光转向秋水边的渔舟,通过形容秋天的景象,表达了对隐士的渴望。

并提出了一种对天地、对世俗现实的质问,展现了对于真正通人达士的向往。

寻隐者不遇这首诗,通过简洁的语言与生动的比喻,描绘了一个文人寻找隐士的过程,以及对世俗现实的反思。

诗人通过诗中的意象与景象,展示了自己对自然与理想的向往,同时也烘托了一个温馨、宁静的乡村景色。