服装结构设计三第六章服装和人体生理重点

- 格式:doc

- 大小:54.00 KB

- 文档页数:10

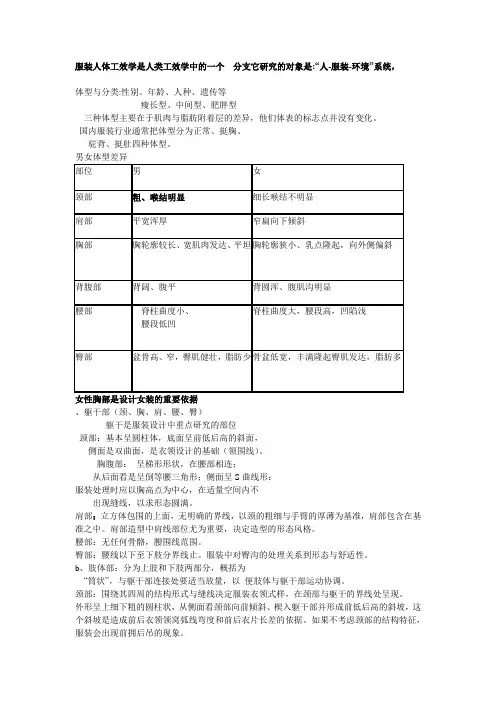

服装人体工效学是人类工效学中的一个分支它研究的对象是:“人-服装-环境”系统,体型与分类:性别、年龄、人种、遗传等瘦长型、中间型、肥胖型三种体型主要在于肌肉与脂肪附着层的差异,他们体表的标志点并没有变化。

国内服装行业通常把体型分为正常、挺胸、驼背、挺肚四种体型。

男女体型差异女性胸部是设计女装的重要依据、躯干部(颈、胸、肩、腰、臀)躯干是服装设计中重点研究的部位颈部:基本呈圆柱体,底面呈前低后高的斜面,侧面是双曲面,是衣领设计的基础(领围线)。

胸腹部:呈梯形形状,在腰部相连;从后面看是呈倒等腰三角形;侧面呈S曲线形:服装处理时应以胸高点为中心,在适量空间内不出现缝线,以求形态圆满。

肩部:立方体包围的上面,无明确的界线,以颈的粗细与手臂的厚薄为基准,肩部包含在基准之中。

肩部造型中肩线部位尤为重要,决定造型的形态风格。

腰部:无任何骨骼,腰围线范围。

臀部:腰线以下至下肢分界线止。

服装中对臀沟的处理关系到形态与舒适性。

b、肢体部:分为上肢和下肢两部分,概括为“筒状”,与躯干部连接处要适当放量,以便肢体与躯干部运动协调。

颈部:围绕其四周的结构形式与缝线决定服装衣领式样,在颈部与躯干的界线处呈现。

外形呈上细下粗的圆柱状,从侧面看颈部向前倾斜、楔入躯干部并形成前低后高的斜坡,这个斜坡是造成前后衣领领窝弧线弯度和前后衣片长差的依据。

如果不考虑颈部的结构特征,服装会出现前拥后吊的现象。

正常的颈部倾斜角,以日本成年女子为例,其平均值为18°(11°~25 °)。

肩部体表外观由于颈侧根部向肩峰外缘倾斜,它与颈基部构成了夹角,大约在10 °~ 30 °之间,女子倾斜角大于男性。

肩部对于区别人的性别与体型、服装风格影响很大,男阔女窄、男正女斜。

服装结构与肩部的合适,不仅影响外观也关系到人的舒适与上肢部活动。

确定肩头点是服装设计的依据。

肩头点不是人体的肩峰点,它是指按设计要求在肩峰处的幅域内确定一个坐标,或前或后、或上或下,而显示背高低、肩宽窄的基准,一般在肩峰点上下2-3cm前后1~2cm左右的幅度。

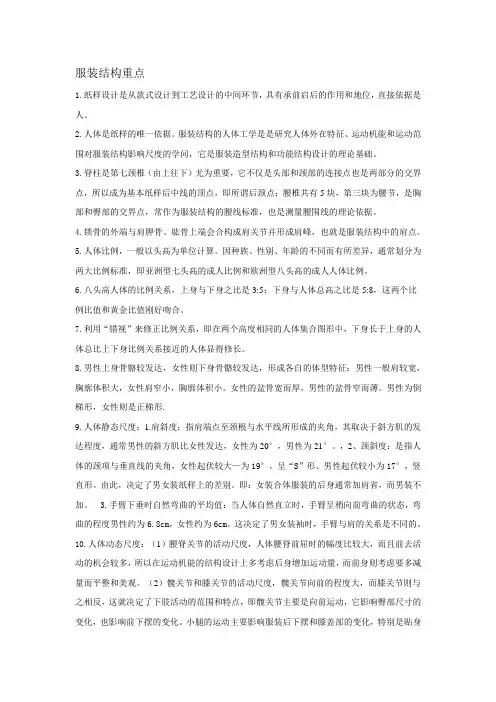

服装结构重点1.纸样设计是从款式设计到工艺设计的中间环节,具有承前启后的作用和地位,直接依据是人。

2.人体是纸样的唯一依据。

服装结构的人体工学是是研究人体外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问,它是服装造型结构和功能结构设计的理论基础。

3.脊柱是第七颈椎(由上往下)尤为重要,它不仅是头部和颈部的连接点也是两部分的交界点,所以成为基本纸样后中线的顶点,即所谓后颈点;腰椎共有5块,第三块为腰节,是胸部和臀部的交界点,常作为服装结构的腰线标准,也是测量腰围线的理论依据。

4.锁骨的外端与肩胛骨、肱骨上端会合构成肩关节并形成肩峰,也就是服装结构中的肩点。

5.人体比例,一般以头高为单位计算。

因种族、性别、年龄的不同而有所差异,通常划分为两大比例标准,即亚洲型七头高的成人比例和欧洲型八头高的成人人体比例。

6.八头高人体的比例关系,上身与下身之比是3:5;下身与人体总高之比是5:8,这两个比例比值和黄金比值刚好吻合。

7.利用“错视”来修正比例关系,即在两个高度相同的人体集合图形中,下身长于上身的人体总比上下身比例关系接近的人体显得修长。

8.男性上身骨骼较发达,女性则下身骨骼较发达,形成各自的体型特征:男性一般肩较宽,胸廓体积大,女性肩窄小,胸廓体积小。

女性的盆骨宽而厚,男性的盆骨窄而薄。

男性为倒梯形,女性则是正梯形.9.人体静态尺度:1.肩斜度:指肩端点至颈根与水平线所形成的夹角,其取决于斜方肌的发达程度,通常男性的斜方肌比女性发达,女性为20°,男性为21°。

,2、颈斜度:是指人体的颈项与垂直线的夹角,女性起伏较大—为19°,呈“S”形、男性起伏较小为17°,竖直形。

由此,决定了男女装纸样上的差别。

即:女装合体服装的后身通常加肩省,而男装不加。

3.手臂下垂时自然弯曲的平均值:当人体自然直立时,手臂呈稍向前弯曲的状态,弯曲的程度男性约为6.8cm,女性约为6cm。

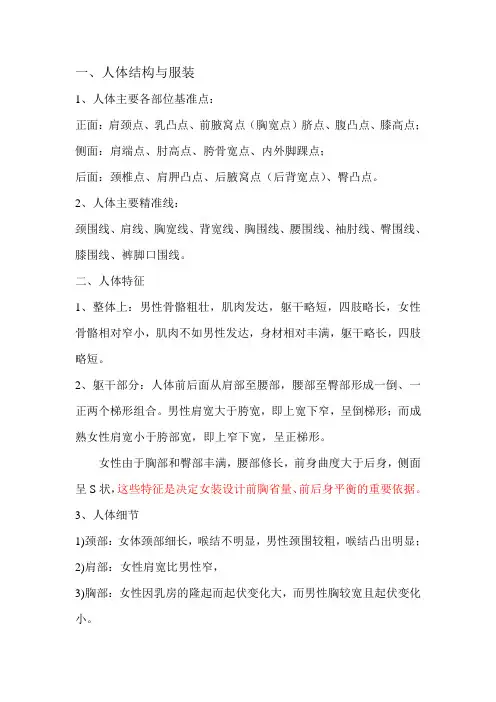

一、人体结构与服装1、人体主要各部位基准点:正面:肩颈点、乳凸点、前腋窝点(胸宽点)脐点、腹凸点、膝高点;侧面:肩端点、肘高点、胯骨宽点、内外脚踝点;后面:颈椎点、肩胛凸点、后腋窝点(后背宽点)、臀凸点。

2、人体主要精准线:颈围线、肩线、胸宽线、背宽线、胸围线、腰围线、袖肘线、臀围线、膝围线、裤脚口围线。

二、人体特征1、整体上:男性骨骼粗壮,肌肉发达,躯干略短,四肢略长,女性骨骼相对窄小,肌肉不如男性发达,身材相对丰满,躯干略长,四肢略短。

2、躯干部分:人体前后面从肩部至腰部,腰部至臀部形成一倒、一正两个梯形组合。

男性肩宽大于胯宽,即上宽下窄,呈倒梯形;而成熟女性肩宽小于胯部宽,即上窄下宽,呈正梯形。

女性由于胸部和臀部丰满,腰部修长,前身曲度大于后身,侧面呈S状,这些特征是决定女装设计前胸省量、前后身平衡的重要依据。

3、人体细节1)颈部:女体颈部细长,喉结不明显,男性颈围较粗,喉结凸出明显;2)肩部:女性肩宽比男性窄,3)胸部:女性因乳房的隆起而起伏变化大,而男性胸较宽且起伏变化小。

4)腰部:女性腰部细长而位置较高,男性腰粗而位置低;5)臀部:女性臀部盆骨宽大,臀凸明显,丰满靠下;男性盆骨较窄,臀凸不明显。

6)上肢与下肢:女性的四肢较细,男性较粗。

三、人体数字与服装的关系1、颈部:颈前长一般为4—5cm,颈后长为6—7cm,颈中部围度与颈根部围度之差在2.5—3.0cm,颈部前倾约17—19°(女性19°,男性17°);2、肩部:一般肩斜与水平线的夹角女性前肩为21—22°,后肩为18—19°,平均为20°;男性略大,平均为21°;女性落肩小于男性。

3、前胸:女性由于前乳点较高,存在明显的胸坡度,我国正常成熟女性的胸坡度为24°,男性则小得多;女装的撇胸量远远大于男装。

4、手臂下垂自然弯曲:女性小于男性,这是由于体型平衡差异所致,女性为6cm,男性为6.8cm;女西服袖比男西服袖的袖肘弯曲度小。

服装设计的人体科学分析一、引言服装设计是一门聚焦于人体美学的艺术。

通过对人体科学结构和特征的深刻了解,服装设计师才能够创造出更加体现人体美学的作品。

本文将主要探讨服装设计师所需掌握的人体科学知识,包括人体骨骼结构、肉体分布和比例等方面。

二、人体骨骼结构分析1.人体骨骼构成及分类人体骨骼结构大体可分为80多个骨头,从而构成了人体骨骼系统。

人体骨骼可以分为头骨、颈椎、背椎、胸椎、骨盆、肋骨、手臂、手部、股骨、腿、蜻蜓骨和脚。

其中,头骨、颈椎、背椎、胸椎、骨盆、肋骨和脊柱构成了躯干部分,占了人体骨骼的大部分。

2.人体骨骼对服装设计的影响人体骨骼构成了服装设计的一个重要组成部分。

它决定了服装的适合度和与人体结合的程度。

服装设计师需要了解每个人体骨骼的特点和功能,以便用正确的方式将服装和身体结合在一起。

例如,颈椎和骨盆是人体的支撑部分,因此服装设计师需要为这些部位设计合适的支撑性结构。

三、肉体分布及比例的科学分析1.肉体分布和比例人类的肉体分布和比例各有不同。

在服装设计中,设计师需要考虑到不同人的肉体分布和比例的差异,以确保服装能够最大程度地适合每个人的身体。

2.服装设计中的分布和比例的应用服装设计中,设计师需要考虑各种比例因素,例如人体的比例、身体的形状以及服装的比例。

设计师还需要考虑身体的不同部位的长度和肉体的细节问题,例如腰围是否与臀围相匹配,公主式裙子是否适合您的胸线和腰线。

四、服装设计中的人体运动学分析1.人体运动学的重要性了解人体运动学对服装设计师来说非常重要。

人体运动学是协调和运动的研究,可以帮助设计师了解不同运动方式对服装设计的影响。

设计师可以理解不同的肌肉组合和运动方式所涉及的肉体部位,从而在设计中准确地考虑这些因素。

2.服装设计中的人体运动学应用在设计运动服、泳装和内衣等服装时,设计师需要考虑人体运动学以确保服装适合不同形状和运动。

例如,设计师会注意到关节的位置,这是人体运动学的一个重要因素。

工效学重点第一章、绪论1、人类工效学:研究如何使人—机—环境系统的设计,符合人的身体结构和生理、心理特点,以实现人—机—环境之间的最佳匹配,使处于不同条件下的人能有效地、安全地、健康舒适地进行工作与生活的科学。

2、服装工效学:从适合人体各种要求的角度出发,对服装创造提出要求,以数量化情报形式来为创造者服务,使设计尽可能最大限度地适合人体的需要,达到舒适、卫生的最大状态。

3、服装工效学的核心人-机-环境的定义:“人”——参与系统过程的人,可以是个体也可以是群体。

“环境”——人所处的环境,包括自然环境、社会环境、物理环境、化学环境等等。

“服装”——人穿戴的一切内容,包括成品的材料品质、织造手段、整理工艺、着装技巧等。

4、衣服如何适应人:(1) 舒适感和满意:运动服要透气,活动量要大(2)有益健康:孕妇服装材料最好是天然的,而且不能过于紧身,装饰太多(3)安全性:登山服颜色要鲜明,要防风保暖,防水(4)高效能:孕妇防辐射服第二章、人体特征1、三条基准线:前正中线、后正中线、重心线2、三个基准面:(1)矢状切面:将人体分为左右两部分(2)额状切面:前后(3)水平切面:上下矢状面:所以与矢状切面平行的面水平切面:所有与基准水平切面平行的面3、关节:(1)一轴关节:仅绕X或Y方向单方向转动(肘关节)(2)二轴关节:可绕X+Y、X+Z、Y+Z两个方向转动(腕关节)(3)多轴关节:可绕X+Y+Z三个方向旋转(肩关节、股关节)4、女性皮下脂肪的沉积部位:臀、腹、大腿内侧、腰、胸部5、头身比:以头长为度量单位来衡量身长及其他肢体长度头身比:1:7/7.5 黄金比例:3:56、正常体与非正常体的区别:正常体——人体的腰节长、上体长、下肢长、上臂长、胸高点等基本符合正常比例;人体的肩宽、胸围、腰围、臀围等基本符合正常比例;骨骼与肌肉发育相对平衡非正常体——(特殊体型)按起因分:遗传型、职业型、残疾型按部位分:挺胸体、溜肩体、粗头颈、O型腿(1)挺胸体—躯体实际厚度与标准体相近,但躯体向后倾斜,胸部前突,身体的中心轴线向后倾斜。

一、服装与人体的关系大家知道服装结构设计与人体结构有紧密的关系。

主要表现在人体的长度和围度将决定服装规格的大小;“人的体型特征是服装结构的依据,人体体表的起伏决定服装收省、打褶的位置和程度”1;人体的运动将控制服装最低放松量的多少等。

服装的放松量就是为了适应人体的变化而设置的,例如人体的上、下肢有伸屈、回旋运动,躯干有弯曲、扭动运动等,这些运动都会引起运动表面长度的变化。

如果这种表面长度是作伸长变化就必须在该部位放一定的松量。

◆影响服装加放量应受到以下几个因数的影响:1、外套内衣服的总厚度。

2、不同地区的生活习惯和地区环境。

3、款式特点和要求。

4、衣料的性能和厚度。

5、工作性质及活动需要。

6、个人爱好与穿着要求。

◆例如,胸围松量主要考虑生理放松量和运动放松量。

1)生理放松量:据相关资料测得成人(胸围为85cm)作深吸气时,胸围的变化量为0.9—4.8cm,平均为2.1cm;作深呼气时,胸围变化量为-1.0—0.2cm,平均为-0.8cm,两者相加为3cm。

再考虑皮肤弹性因素,得出胸围最小松量为4cm左右;2)运动放松量:当人体手臂向前运动时,男女背部体表均有28%的伸长率;人体屈背手臂向前交叉抱于胸部时,胸部有47%的伸长率;平时一些生活中的小动作如吃饭等也有10.3%左右的伸长率,所以考虑日常活动服装的背部松量约为3.5m。

所以,既能满足生理需求又能满足运动需求的服装胸围的放松量为8—10cm,这也是结构设计胸围所采用的基本放松。

◆具体有以下几个方面:1.服装与人体静态的关系人体表面凹凸起伏,服装穿在身上时,由于重力的作用,面料随着人体外型的线条向下垂落,有的部分贴体,另一部分则空荡不贴体。

人体上部的某些部分可以把衣服“支撑起来”,使该部位的衣服贴在人体上。

如颈根、肩膀等部位。

人体侧面也有一些部分可以把衣服支撑起来,如背、胸,腹,胯、臀等部位;人体各处的凹陷部分,则大多架空而处于空荡不贴身状态,如乳下弧线、腰节、臀股沟、上衣低摆、裤子下口等部位。

服装结构与人体的关系服装结构与人体的关系服装是人类为了遮体避寒而穿在身上的衣物,是人类的一种最基本的生活必需品。

而服装的结构与人体的关系,是一个非常重要的话题。

服装的结构设计是否合理,是否符合人体的生理特点,对穿着者的舒适度、健康和形象都有着直接的影响。

本文将从服装结构与人体的关系这一主题出发,探讨服装结构与人体的相关知识。

一、人体的形态特点人体的形态特点是服装结构设计的基础。

人体的形态特点主要包括身体的比例、身体的曲线以及运动的自由度。

人体的比例是指头部、躯干和四肢之间的比例关系,人体的比例对服装的版型设计至关重要,因为版型的合理设计需要根据人体的比例进行调整。

人体的曲线是指人体的曲线形状,比如胸部、腰部和臀部等部位的曲线形状都需要考虑在内,服装在设计的时候需要考虑到人体的曲线,设计出合适的剪裁方式,让服装更好的贴合人体。

人体在运动的时候需要一定的自由度,所以服装的结构设计也需要考虑到人体的运动自由度。

二、服装的结构设计原则1. 人体工程学原则人体工程学原则是指在服装结构设计中要考虑到穿着者的舒适度和健康,设计出符合人体生理特点的服装。

服装的面料选择和剪裁方式都需要考虑到人体的曲线和活动特点,避免过紧或过松的设计,造成不适。

在服装的结构设计中要考虑到穿着者的工作环境和活动范围,设计出更贴合穿着者需求的服装。

2. 顾客需求原则服装的结构设计要符合顾客的需求,考虑到穿着者的个人喜好、身材特点以及使用场合等方面。

不同的人对服装的要求可能不同,有的人喜欢合身的设计,有的人喜欢宽松的设计,服装的结构设计需要考虑到不同顾客的需求。

服装的结构设计也需要考虑到不同的使用场合,比如工装服装和日常休闲服装的结构设计会有所不同。

3. 时尚趋势原则服装的结构设计需要考虑到时尚趋势,根据时尚趋势设计出合乎流行趋势的服装。

时尚趋势是一个不断变化的概念,服装设计师需要不断关注市场趋势以及顾客需求,设计出符合时尚趋势的服装结构。

服装结构重点1.纸样设计是从款式设计到工艺设计的中间环节,具有承前启后的作用和地位,直接依据是人。

2.人体是纸样的唯一依据。

服装结构的人体工学是是研究人体外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问,它是服装造型结构和功能结构设计的理论基础。

3.脊柱是第七颈椎(由上往下)尤为重要,它不仅是头部和颈部的连接点也是两部分的交界点,所以成为基本纸样后中线的顶点,即所谓后颈点;腰椎共有5块,第三块为腰节,是胸部和臀部的交界点,常作为服装结构的腰线标准,也是测量腰围线的理论依据。

4.锁骨的外端与肩胛骨、肱骨上端会合构成肩关节并形成肩峰,也就是服装结构中的肩点。

5.人体比例,一般以头高为单位计算。

因种族、性别、年龄的不同而有所差异,通常划分为两大比例标准,即亚洲型七头高的成人比例和欧洲型八头高的成人人体比例。

6.八头高人体的比例关系,上身与下身之比是3:5;下身与人体总高之比是5:8,这两个比例比值和黄金比值刚好吻合。

7.利用“错视”来修正比例关系,即在两个高度相同的人体集合图形中,下身长于上身的人体总比上下身比例关系接近的人体显得修长。

8.男性上身骨骼较发达,女性则下身骨骼较发达,形成各自的体型特征:男性一般肩较宽,胸廓体积大,女性肩窄小,胸廓体积小。

女性的盆骨宽而厚,男性的盆骨窄而薄。

男性为倒梯形,女性则是正梯形.9.人体静态尺度:1.肩斜度:指肩端点至颈根与水平线所形成的夹角,其取决于斜方肌的发达程度,通常男性的斜方肌比女性发达,女性为20°,男性为21°。

,2、颈斜度:是指人体的颈项与垂直线的夹角,女性起伏较大—为19°,呈“S”形、男性起伏较小为17°,竖直形。

由此,决定了男女装纸样上的差别。

即:女装合体服装的后身通常加肩省,而男装不加。

3.手臂下垂时自然弯曲的平均值:当人体自然直立时,手臂呈稍向前弯曲的状态,弯曲的程度男性约为6.8cm,女性约为6cm。

第六章服装与人体生理第一节人体生理一、体温与能量代谢1、体温(1)两个概念体温——机体内进行生物化学反应的温度。

临界体温——高等动物和人能维持生存的极限体温。

4、人体散热人体在不显汗的状态下,总散热量的97%为传导散热、对流散热、辐射散热和蒸发散热,其余3%的散热量随呼吸、排泄等生理过程散失。

传导散热conduction对流散热convection辐射散热radiation蒸发散热evaporation⑴传导散热传导散热是指传热物质不发生移动,而热量由高温物体向低温物体传递的一种接触传热方式。

如图6-4所示,人体向与之接触的椅面散热即属于传导散热。

①特点:传导物质不发生移动,接触传热,热量从高温物体向低温物体传递。

②几个相关概念:温度相等的各个面,称为等温面。

图2—1是包裹有两层织物的圆柱体的示意图(横截面),t1、t2、t3分别表示圆柱体、第一层服装、第二层服装共3个等温面。

用等温面集合起来表征物体温度的分布状况,称为温度场。

在一个温度场内,若各等温面之间有温差,就会发生传导散热。

如图2—1中,当t1>t2>t3时,就有传导散热产生。

t1—t2=△t1,t2—t3=△t2﹍;△t1、△t2﹍叫做温度差,单位距离的温度差称为温度梯度。

温度梯度是一个矢量,方向指向温度高的方面,它与热传递的方向相反。

导热量的大小主要取决于温度梯度、物体厚度、导热系数。

导热系数λ是指厚度为1米的材料上下两表面间温度差为1℃时,1秒钟内通过1平方米表面积所传导的热量瓦数[W/(m.℃)λ值越小,表示材料的导热性越差,保暖性越好。

常见物质材料的导热系数λ见P21表2-2所示。

⑵对流散热对流散热是指随液体或气体的移动而传递热量的一种接触散热方式,可以分为自然对流和强迫对流,见图6-5。

①特点:接触传热,传热物质发生移动。

②分类:A自然对流——因流体温度不均而造成流体移动,从而传递热量的方式。

人体与服装表面边界层内的空气就存在自然对流。

B强迫对流——由外在其他原因造成流体移动进行热量传递的方式。

人体在静止空气中活动时,因身体位移而产生的相对风速也属于强迫对流。

在环境空气自然对流的情况下(风速小于0.1m/s),人体从脚部开始形成包绕人体的一层空气薄膜。

这层黏附在皮肤表面或服装表面的空气接近于静止不动,称为边界层。

边界层内部的空气分子位移居于自然对流。

⑶辐射散热辐射散热是一种以电磁波的形式传递热量的非接触散热方式。

特点:非接触传热(电磁波形式传递热能)所有的物体都向周围辐射散热,其辐射散热量的大小只决定于它的表面温度和性状。

比周围物体温度高的人体皮肤表面或服装也向外界辐射散热;同时,身体或服装也接受周围温度更高的物体的辐射热。

,如人在房间里向周围的墙壁、天花板散热就属于辐射散热。

表面粗糙的物体辐射本领大,而反射率却低。

⑷蒸发散热蒸发散热是液体表面汽化带走热量。

分类:①不感知蒸发不感知蒸发称为非显汗、非显性蒸发。

不感知蒸发通过组织间液体直接透出皮肤和肺泡表面进行汽化面实现,是一种被动的物理弥散现象。

不感知蒸发量与人体代谢水平、环境温温度的变化有关。

其中30%从内呼吸道蒸发,70%从皮肤表面蒸发。

一个体重50kg、体表面积1.6m2的成人,一天的不感知蒸发放热量,与降温12.3℃的散热量相当。

因此,不感知蒸发对于人体散热的意义不可低估。

②感知蒸发(出汗)当人体的平均皮肤温度达到出汗的临界温度,产生反射性出汗活动,即主动的生理调节。

二、皮肤生理1、出汗⑵分类温热性出汗:皮肤温度超过出汗的临界温度精神性出汗:精神紧张、情绪激动、突然受惊吓味觉性出汗:食用酸辣食物⑶有效汗量能够有效蒸发的汗量叫有效汗量;附着在皮肤上的汗量称为附着汗量流下来汗量叫做流淌汗量,只有有效汗量有助于体热的散失,附着汗量和流淌汗量只会造成服装的汗渍污染。

(4)平均皮肤温度平均皮肤温度是指分布于全身的基于若干点的皮肤温度的平均值,即为体表不同部位的皮肤温度与该部位占体表面积百分比的加权平均值。

公式为:t=s1t1 +s2t2+…+s n t n,st为平均皮肤温度,s1、s2…s n为加权系数,即该部位占体表面积的百分比,其中st1、t2…t n为体表不同部位的温度值。

通常用四点法、七点法和十二点法来测量皮肤温度。

(5)平均体温(人体平均温度)①概念:体内温度ter和体表温度ts的加权平均值。

第二节人体与服装微气候一、服装微气候所谓微气候,皮肤与服装及各层服装之间形成的不同于外界环境的空气层气候。

广义:皮肤与最外层衣服表面之间所形成的空气层气候。

狭义:皮肤与衣服最内层之间的空气层气候,它包括温度、湿度与气流。

实验表明,皮肤和最内层衣服之间空气层的最适条件,即服装最佳微气候为:气温为(32±1)℃,湿度为(50±10)%,气流为(25±5)cm/s。

服装气候的一般性质:⑴身体躯干部位最里层的空气层,接近于最适标准气候,而越是外层的衣服,衣服内空气层的气温越低,湿度越大。

⑵衣服内空气层的湿度随外界湿度的变化而变化,且外层变化大于内层变化。

当外界温度变化为20%时,最里层湿度的变化大约为5%,最外层衣服内湿度变化可达10%。

⑶当外界气温低于25℃时,服装各层间的温度、湿度变化较小。

当外界气温上升至30 ℃时,衣服内气温就超过33℃,人体开始出汗,导致衣服内的湿度急剧上升,甚至超过80%,人就会感到不适。

⑷由于运动等原因而产热量增加时,衣服内的气温、湿度也会增加。

⑸据测定,人体躯干中,背部和腹部温度较高,湿度最低;胸部温度低,而湿度受外界影响很不稳定;人体的最高温、高湿部位大多在腋窝。

⑹通常衣服内气流几乎处于静止状态,流速大约为(25±15)cm/s。

3、克罗值克罗是目前国际上的一个通用指标,它与其他单纯的物理指标相比,还考虑了人体的生理参数、心理感受和环境温湿度及风速等条件,且通俗易懂被非专业人员所接受。

(1)克罗值的定义——在气温21℃、湿度50%以下、风速0.1m/s的室内,安静坐着或从事轻度脑力劳动的成年男子感觉舒适,能将皮肤平均温度维持在33℃4、服装与服装气候的关系⑴温度影响因素服装层中固温度梯度而产生的热流阻力、称为热阻。

热阻表征了服装及其材料具有的隔热保暖能力,有时也称隔热值或保暖量。

①覆盖面积覆盖面积是指着装人体被服装所覆盖的体表面积。

通常用其占总体面积的百分比表示,日常服装的覆盖面积介于65%~97%之间。

A服装热阻随着被覆盖面积的增加而增大,存在正相关关系;B服装的覆盖面积相同,热阻也会因所覆盖的人体部位、形状的不同而有变化。

②衣下空气层衣下保持的静止空气层越厚.对服装表面热流的阻碍作用越明显,服装的热阻越大。

有两种情况:A衣下空气层四周未封闭状态下的结果在空气层四周未封闭时,随着空气层的增大,织物保暖率随之升高;当空气层再进一步增大时,织物保暖率反而下降。

由图2-17左可知,随空气层的变化,织物保暖率存在一个极大值。

对应织物保暖效果最好时的空气层厚度,称为最佳空气层厚度值。

在极大值前初期,保暖率的升高,缘于隔热效果良好的静止空气层厚度的增大;在极大值以后保暖率的下降,是因为衣下空气层过大而产生对流的缘故。

B衣下空气层四周密闭时,对流难以发生,对应一个较大厚度变化范围,衣下空气层都保持着保暖率的极大值。

见图2-17右。

同样,对于服装的开口部位设计,开口部位关闭,服装内不易产生对流,能很好发挥空气层的保暖作用。

空气层因着装者体型与服装之间的尺寸差而存在,宽松量大的服装,衣下空气层较厚。

若将人体视为圆柱体,衣下空气层的平均厚度为d,则宽松量为2πd,衣下空气层厚度取决于服装的宽松量。

根据最佳空气层厚度推算,宽松量最佳取值为0.6~1.3cm。

为充分利用衣下空气层的保暖效果,在难于保持空气层的部位可以利用抽褶、衣领等不易因自重而下垂的细部结构设计。

③服装的开口领口、袖口、下摆、门襟等衣下空气层的进出口,称为服装的开口,服装开口的大小和形状,决定了服装内热、湿空气的移动。

服装的开口大体上可以分为上开口、水平开口、下开口等形式④多层重叠着装层数多,保暖性好,热阻大,但层数过多,保暖性反而会减弱,热阻降。

层数多,增加了衣服内空气层的厚度,使热阻增大,但层数过多,最下层衣服受到上层衣服的压迫,反而会使隔热值下降。

⑤服装重量热阻随重量增大而增大,内穿衣服发挥的保暖作用比外衣类服装大。

⑥风速风速大则风压大,风压可以使大量空气透入衣服内,扰乱了衣下空气层和衣料纱线之间的静止空气,使其对流增强,因此热阻减小。

⑦人体动作和姿势1、坐姿时服装的基本热阻会下降15%,原因在于坐姿时衣下空气层减小,导致热阻减小;2、运动时:风,相对风速,衣下空气层鼓风作用——热阻显著减小湿度,出汗,使衣料中间水分增加——热阻减小⑧衣服脏污皮肤分泌物、外界灰尘、污垢、微生物会脏污服装的内外层。

(1)堵塞衣料纱线之间的空隙,减少衣料中和衣下空气层的静止空气(2)固体物质导热性比空气大所以热阻减小。

⑵湿度影响因素透湿指数I m实际上是一个比值。

伍德科克以湿球温度计的湿球作为表面完全湿润并无附加服装蒸发阻力的实体。

伍德科克将透湿指数定义为实际的蒸发散热量与相当于总隔热阻的湿球的蒸发散热量之比。

①风对透湿指数的影响(风速大,I m增)风速大,有利于汗液蒸发,实际蒸发散热量大,则I m大;反之,风速小,则就小。

在气温较高的环境中,蒸发散热量大于非蒸发散热量,在这种情况下,风速与透湿指数成正比。

②人体运动对透湿指数的影响(运动,I m增)人体运动对I m的影响相当于衣服内空气流动速度增加对I m的影响。

①相对风速运动产生②衣下空气层对流形成鼓风作用。

空气流动速度增加,蒸发散热量增加I m增 R h减h增有效风速是相对风速与环境风速的代数和。

例如:人在室内行走时,室内风速是0.3m/s,相对风速是1.5m/s,则实际的有效风速是0.3+1.5=1.8m/s③环境湿度对透湿指数的影响(湿度大,I m减)人体皮肤的汗液蒸发后,水蒸汽通过服装纱线之间的空隙弥散到周围的空气中去,这个蒸发散热的过程决定于胜利饱和压差Ps—Pa,Ps—皮肤表面的饱和水汽压,Pa—环境实际的水汽压,环境湿度大,即Pa大,则Ps—Pa变小,蒸发散热阻力增大,蒸发慢,透湿指数小。

④服装的热阻对透湿指数的影响(R h增 I m减)⑤服装透气性对透湿指数的影响(透气性好,I m大)⑥服装的吸湿性对透湿指数的影响(吸湿性强放湿快,I m大)。