MRO探秘火星

- 格式:docx

- 大小:469.85 KB

- 文档页数:9

火星500计划火星500计划是一项新而又有雄心勃勃的探索计划,涉及穿越火星大气层去发现火星表面的几种探测方法。

它是太空探测和开发技术的划时代性变化,被认为将在未来几年内成为全球最大的投资计划之一。

火星500计划旨在寻找最佳的方法改变火星大气层的结构和形状,以便进行有效的火星表面分析。

这项技术将使火星研究人员们能够更好地了解火星的物理环境,发现未知的表面地质形态和火星表面上潜藏的矿物资源。

首先,火星500计划将采取探测器分析的方法,以便研究火星表面的结构、地形和特征。

通过这些探测器,火星的表面上的物质会被划分成不同的类型,利用视野、色度和地形图等信息,可以分辨出不同的地质构造。

其次,火星500计划将基于表面的X射线等物质分析技术,来收集火星表面的地质详细信息。

X射线等技术是对火星表面元素构成的一种精密的分析,能够帮助科学家们更清楚地识别微量元素,发现火星表面潜藏的矿物资源库。

此外,火星500计划还将采用太阳影子分析技术和重力力学技术,聚集火星地质结构特征的关键信息。

太阳影子技术是结合火星表面地形和古地貌分析的一种有效方法,能够对火星的地质构造特征进行更准确的探测。

重力力学技术也可以利用火星表面地形的重力特征,帮助科学家们进一步了解火星表面地质结构。

最后,火星500计划还将建立一个拥有全面信息的数据库,深入挖掘和分析从这些探测方法中获得的数据,以此来最大化发现火星表面上潜在的金属矿物资源和其他有价值的物质类型。

火星500计划是一项国际性的计划,它将邀请各国专家共同投资,实施技术和资源的开发,为人类在未来在火星上的开发提供技术支持和实际探测信息。

火星500计划的实施,将为人类成功探索火星提供重要的科学及技术支持,使火星研究人员能够更进一步地深入了解这颗星球的物理环境与地质构造特征,从而探紗火星表面上潜藏的新型物质资源,推动火星研究进入新的领域。

火星探索的技术和挑战火星,这个离我们最近的行星,成为了人类探索太空的重要目标。

自20世纪70年代以来,美国、欧洲、俄罗斯、印度和中国等国家都进行了多次的火星探测活动,这些活动为我们提供了许多有关这颗神秘星球的数据和信息。

为什么探索火星在许多人看来,探索火星似乎没有什么意义。

但是,实际上,火星探测任务对人类的发展具有重要的意义,因为它可以帮助我们更好地了解我们所处的宇宙和地球的生命起源。

此外,如果人类有朝一日需要逃离地球,那么火星将成为我们的另一个家园,因为它是太阳系中离我们最近的适宜居住的行星之一。

火星探索的技术为了探索火星,科学家们需要使用各种不同的技术。

火星探测任务通常分为轨道探测和着陆探测。

轨道探测的任务是在火星的轨道上运行,观察火星的地形、大气、磁场和其他物理现象等。

着陆探测则是把探测器送到火星表面,对火星的地貌、气候、化学成分等进行详细的研究。

为了完成这些任务,科学家们需要使用各种先进的技术。

例如,他们需要使用高性能计算机来处理探测器所收集到的大量数据;需要使用先进的化学和光学技术来检测火星大气和土壤中的元素和化合物;还需要使用先进的机器人和自主导航技术来控制探测器在火星表面的行动。

火星探索的挑战尽管科学家们使用了许多先进的技术,但是火星探索依然面临着许多挑战。

首先,火星环境的恶劣性使得探测任务十分困难。

火星气候的变化极端明显,有时温度将会被炎热或寒冷震荡;火星表面常常会有猛烈的风暴甚至山崩地裂。

这些极端的自然条件使得探测器工作时间非常短暂,而且容易被破坏。

除此之外,火星表面的土壤和地形非常不同寻常,使得机器人探测器的穿越难度相当大。

这样的地形还会导致探测器的摆动、滑动、沉降等运动,进一步增加了探测器故障的风险,使得探索任务变得更加困难。

最后,火星探索任务的成本也相当昂贵。

探索任务需要耗费巨资,而长时间的开发和测试周期也会导致成本的大量增加。

因此,各国政府必须十分慎重地考虑是否进行火星探索活动,以确保最大限度地减少成本和风险。

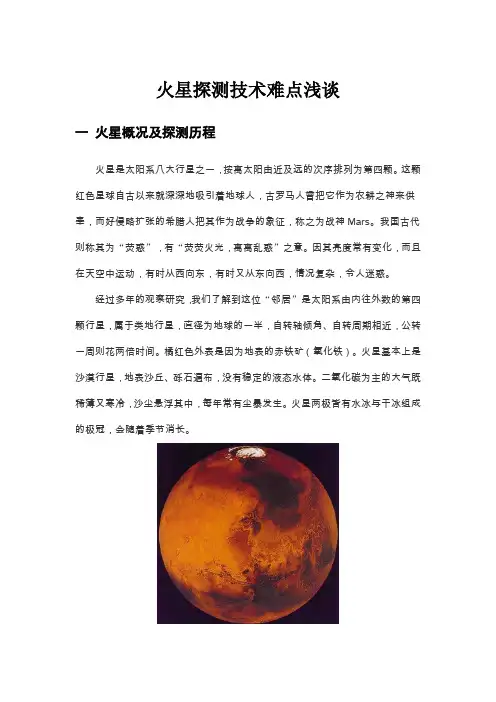

火星探测技术难点浅谈一火星概况及探测历程火星是太阳系八大行星之一,按离太阳由近及远的次序排列为第四颗。

这颗红色星球自古以来就深深地吸引着地球人,古罗马人曾把它作为农耕之神来供奉,而好侵略扩张的希腊人把其作为战争的象征,称之为战神Mars。

我国古代则称其为“荧惑”,有“荧荧火光,离离乱惑”之意。

因其亮度常有变化,而且在天空中运动,有时从西向东,有时又从东向西,情况复杂,令人迷惑。

经过多年的观察研究,我们了解到这位“邻居”是太阳系由内往外数的第四颗行星,属于类地行星,直径为地球的一半,自转轴倾角、自转周期相近,公转一周则花两倍时间。

橘红色外表是因为地表的赤铁矿(氧化铁)。

火星基本上是沙漠行星,地表沙丘、砾石遍布,没有稳定的液态水体。

二氧化碳为主的大气既稀薄又寒冷,沙尘悬浮其中,每年常有尘暴发生。

火星两极皆有水冰与干冰组成的极冠,会随着季节消长。

图1 火星外表火星与地球有许多相似之处。

例如地球上的一天是23小时56分,火星是24小时37分,有几乎相同的昼夜;地球的轨道面和赤道面的夹角是23度27分,火星是25度11分,它们有几乎相同的季节变化。

这些相似性都表明,火星是人类向太空移民的最好候选者。

因此,各国都加紧开展探索火星计划,迫不及待要造访这位近邻。

1960年10月10日,苏联向火星发射了第一枚探测器。

此后各国共计发射40多颗火星探测器,但是由于火星探测的诸多难点,约三分之二的探测器,特别是早期发射的探测器,都没有能够成功完成它们的使命,由此,火星被航天界称为“航天器的墓地”。

二火星探测的难点虽然火星是离地球最近的一颗外行星.在太阳系中其自然环境最接近地球,并被认为是最适合人类移民的星球,但实际上对“适宜居住”来说,火星的环境非常恶劣。

与地球卫星相比.火星探测卫星所面临的宇宙空间环境要恶劣的多。

地球卫星外部最低温度在-200℃左右。

而火星探测卫星将会面临-1000℃左右的低温,据有关资料显示火星地面平均温度大约比地球低30℃。

火星探测器的任务和挑战火星是我们太阳系中的邻居星球,是人类在探索太空中最有兴趣的目的地之一,因此,对火星进行探测已经成为一个国际性的研究项目。

自20世纪60年代以来,许多国家都派出了火星探测器,目的是收集火星的大量数据并研究这颗星球的生命、地质和气候。

1. 火星探测器的任务首先,火星探测器的任务是为了收集火星的数据和信息。

这些数据可以被用来研究火星的地质、气候、自然资源以及潜在的生命存在。

通过对这些数据的分析,科学家们可以更好地了解火星的历史、地球和火星的区别以及对地球的影响。

例如,火星探测器可以测量火星上的气候,研究火星上的天气系统和尘暴,以及探索水分分布和冰帽。

这些数据对了解地球的气候和全球变暖等问题至关重要。

其次,火星探测器也为未来的载人航天提供了有用的参考。

在近几十年内,人类计划在未来几十年内将人送上火星,从而进行更深入的研究。

火星探测器在此方面发挥了重要的作用,它们为科学家们提供了必要的数据,并允许在当前技术和可行性的基础上,更好地规划载人登陆的任务。

最后,火星探测器的任务还包括测试各种技术。

在探测火星的过程中,科学家们开发和测试了各种新技术,这些技术可以被用于未来火星计划或其他太空探索任务中。

例如,火星探测器可以测试新型太阳能电池板和其他能源系统,以及探索太空射线和磁场等问题。

2. 火星探测器的挑战与任何太空探索任务一样,火星探测器也面临着许多挑战。

首先是飞行任务的挑战。

火星位于地球和太阳之间,它的距离非常远,需要飞行数月才能到达。

此外,火星的大气层非常稀薄,使得进入火星轨道和着陆任务很困难。

科学家们必须在任务正式进行之前进行大量的测量和模拟,以保证任务的顺利进行。

其次是任务的设计和操作挑战。

火星探测器必须被设计成足够强大和灵活,以能够在火星环境下长期工作和收集数据。

此外,火星的地球日比地球要长得多,一个昼夜周期可能长达两倍于地球。

因此,任务需要一个高效的节能系统,因为能源的存量和供应是有限制的。

美国航天局与火星探索的故事自从1960年代美国首次向火星发射探测器以来,美国航天局一直在进行火星探索,这个充满神秘感的红色星球吸引了人们对未知宇宙的探索与发现。

在过去的50年里,美国航天局已经发送了数十个探测器和探测任务,不断探索这个星球的表面和地下。

在这篇文章中,我们将探讨美国航天局在火星探索方面的成就和挑战,以及未来可能的发展。

第一次火星探索1960年代初,美国和苏联都在竞争太空探索方面争夺领先地位。

美国航空航天局(NASA)选定火星为第一个探索的目标,于1964年开始向火星发射探测器。

然而,这些火星探测器在到达火星时纷纷失联或坠毁,这段时间被称为“火星魔咒”。

直到1971年,美国航天局终于成功地向火星发射了第一枚探测器——火星3号。

该探测器搭载有摄像机和无线电设备,并成功地向地球发送了第一批火星的图像。

这是人类历史上第一次接收到从火星发回的数据。

火星3号随后于1972年底失去联系,然而,它的探测成果为美国航天局后续的火星探索奠定了基础。

继续探索从此之后,美国航天局继续向火星发射探测器。

其中最大的成就是“火星漫游者”任务。

这个任务于1996年开始,发射了两个火星车——“机遇号”和“精神号”,它们在火星表面进行了数千次探测,向地球发送了海量的图像和数据,揭示了火星表面和地下的许多秘密。

这些数据让我们更好地了解了火星上的环境、岩石和地质构造,也让我们更好地了解到地球与火星之间的共性与差异。

另一个非常成功的任务是“马里纳——2001导向任务”(Mars Odyssey-2001)。

该任务于2001年开始,探测器被编程为以太特尔红外谱仪扫描火星表面,以便图解出火星表面的化学成分。

这项任务不仅揭示了火星表面的化学成分,还检测到了水冰的存在。

挑战与未来虽然美国航天局进行了许多火星探索,但这项任务也面临着许多挑战。

其中最大的挑战是着陆。

火星是人类探测外太空的最远目的地之一,着陆的风险非常高。

从1970年开始,美国航天局不断对火星地表进行观测和分析,以便找到最适合着陆的地点。

火星飞船探索红色行星的工具近年来,对于太空探索的热情日益高涨。

而在所有的目标中,探索火星无疑是最激动人心的。

为了实现这一目标,科学家们正在不断研发新的工具和技术,以便我们能更好地了解这颗红色行星。

本文将介绍一些火星飞船探索红色行星的工具,以及它们在科学研究中的重要作用。

1. 火星探测器(Mars Rover)火星探测器是最常见的火星探测工具之一,它们被用来在火星表面进行探测和采集样本。

火星探测器通常装备有各种仪器设备,如摄像头、化学分析仪器等,可以对火星的地貌、岩石组成和大气状况等进行详细研究。

其中,美国宇航局的“好奇号”探测器是目前最有名的火星探测器之一。

它已经成功地完成了多项任务,揭示了火星的水分特征和可能存在的生命迹象。

2. 火星直升机(Mars Helicopter)火星直升机是最新的火星探测工具之一,它可以为火星探测任务提供新的视角和机会。

火星直升机与传统的探测器不同,它具备了飞行的能力,能够在火星大气稀薄的条件下进行空中探测。

火星直升机可以高空俯瞰火星地表,发现更多的地貌特征,帮助科学家们更好地了解火星的气候和地质状况。

虽然火星直升机的任务还在筹备中,但它已经为人们描绘了一个更为广阔的火星探索前景。

3. 火星样本返回任务(Mars Sample Return Mission)火星样本返回任务是一项旨在将火星样本带回地球进行研究的计划。

这项任务的重点是收集火星上的岩石和土壤样本,并将其送回地球进行分析。

通过分析这些样本,科学家们可以更详细地了解火星的起源、演化历史,以及潜在的生命迹象。

火星样本返回任务涉及到多个飞船和航天器的协同工作,其中包括在火星表面采集样本的探测器、将样本载回地球的返回器等。

虽然这项任务还面临着挑战,但它将为我们提供前所未有的火星研究机会。

4. 火星地下探测工具(Mars Underground Probe)火星地下探测工具是用于探测火星地下结构的专用设备。

火星地下探测工具可以通过钻探土壤和岩石,探测火星地壳的厚度和地下水的存在情况。

美国好奇号火星探测器揭秘北京时间11月25日消息,美国宇航局的火星科学实验室(MSL,已经命名为“好奇”号)即将于本周末(25日)发射升空,并于明年8月份登陆火星表面。

这一探测器重达1吨,是有史以来人类送往另一颗行星的最庞大,最复杂的设备。

但是这里有个小秘密:以现在的科技,人类事实上也没有能力将任何比好奇号更重的物体送往火星表面。

而诸如载人登陆火星之类的任务,根据美国宇航局估计至少需要载运40~80吨的配套保障设备前往火星,因此就目前的技术条件来看完全是遥不可及的。

工程师鲍比·布劳恩(Bobby Braun)是美国宇航局前首席技术官,同时也是一篇发表于2005年,阐述这一问题的论文的作者。

他说:“我们这一次已经用尽了我们最大的能力。

”对于大型项目来说最首要的障碍是火星的稀薄大气,它比地球大气要稀薄100倍。

在火星地表处的气压仅相当于地球上空10万英尺(约合3万米)高空感受到的气压。

工程师罗伯特·曼宁(Robert Manning)说:“那可是很高的高空,都快到外太空了。

在火星上着陆就好像是把着陆地点放到了一个高到荒谬的山上,然后说…在那里着陆‟。

” 曼宁是1996年火星探路者漫游车项目的首席飞行系统工程师,也是布劳恩那篇论文的合著者。

但这个问题也不是毫无希望。

在布劳恩和曼宁的论文发表后的几年里,工程师们已经想出了下一代火星着陆器的设想。

以下几个是可能在未来能将包括人在内的大型载荷带到火星表面的方案:1 传统技术传统技术在过去的40年中,美国宇航局所执行的每个火星项目使用的技术基本和1976年发射的海盗号着陆器的技术是类似的。

海盗号着陆器一共发射了两个,重量大约相当于好奇号的一半多一点。

它在火星高层大气中减速时被装在一个坚固的热防护壳里并进行摩擦减速。

在距地面4英里(约合6400米)处时,着陆系统将释放一个降落伞来进一步减速。

距离地面大约5000英尺(约合1500米)时,三台反冲发动机将启动,使速度降到几乎为零并平稳着陆。

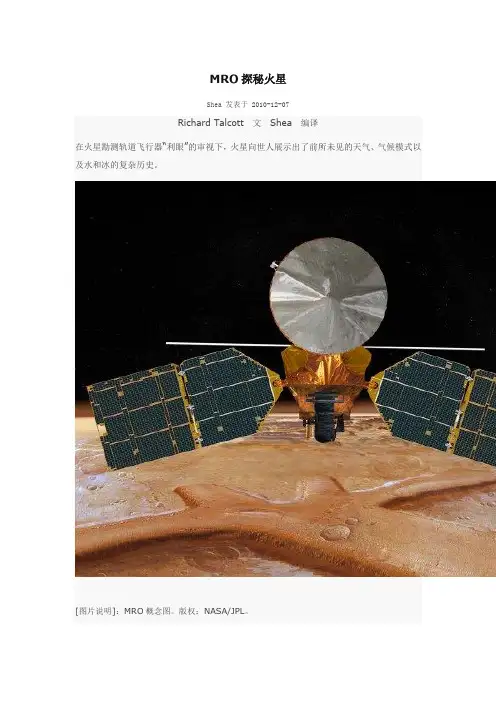

MRO探秘火星Shea发表于 2010-12-07Richard Talcott文Shea编译在火星勘测轨道飞行器“利眼”的审视下,火星向世人展示出了前所未见的天气、气候模式以及水和冰的复杂历史。

[图片说明]:MRO概念图。

版权:NASA/JPL。

2009年3月中随着天空变得日渐昏暗,火星沙尘暴正在迫近。

科学家和工程师们担心,两辆火星车“勇气”号和“机遇”号的终点也许即将来临。

漫天飞舞的沙尘遮蔽了太阳,靠太阳能电池提供电力的两辆火星车开始失去能源。

“勇气”号的能源下降了20%,“机遇”号的则下降了30%。

但毕竟它们已经大大超额完成了任务。

最初设计寿命只有3个月的两辆火星车双双都已经进入了第6个工作年头。

不过正犹如突然兴起一样,这场沙尘暴很快就平息了。

到2009年5月中,阳光再一次穿透了火星稀薄的大气。

火星车复苏,开始了新的探测活动。

这两辆火星车的最大发现——火星表面曾经有液态水流淌——深藏在火星的过去。

而现在火星探测的重点已经转移到了三个环绕火星的探测器身上:美国宇航局(NASA)的火星勘测轨道飞行器(MRO)、“火星奥德赛”以及欧洲空间局(ESA)的“火星快车”。

由于“火星奥德赛”和“火星快车”已经是第三次延长了探测任务,因此MRO很自然地成为了“重中之重”。

它探测了火星天气和气候的变化,并且发现了隐藏在火星地表之下的冰。

综合2008年NASA的“凤凰”号火星着陆器的发现,新的这些发现绘制出了一幅火星过去和现在的动人画卷。

[图片说明]:2009年4月2日MRO上的火星彩色成像仪所拍摄的火星全球拼接照片。

在照片的底部右下角可以看到火星南极季节性冰冠边缘的沙尘暴。

这些扬起的尘埃甚至影响到了两辆火星车(MER-A:“勇气”号;MER-B:“机遇”号)的太阳能供应。

版权:NASA/JPL-Caltech/MSSS。

极冠的变化随着2009年初春天降临南半球,火星南极的冰冠发生了显著的变化。

和地球不同,火星的两极都拥有一个永久冰冠和一个季节性冰冠。

火星探秘(3)-科学论文火星探秘(3)

漫画提供/洋洋兔动漫

火星概况

火星古称荧惑,这是由于火星呈红色,荧光像火,亮度常有变化;而且在天空中运动,有时从西向东,有时又从东向西,情况复杂,令人迷惑,所以我国古代叫它“ 荧惑”,有“ 荧荧火光,离离乱惑”的意思。

古罗马人曾把火星作为农耕之神来供奉;而希腊人却把火星作为战争的象征。

这或许是由于它鲜红的颜色而得来的,所以火星有时被称为“ 红色行星”。

火星在史前时代就已经为人类所知。

由于它被认为是太阳系中人类除地球外最好的住所,所以受到科幻小说家们的喜爱,影视作品中的“ 火星人”也要远多于其他星球的人。

火星数据

太阳系中靠近太阳的位置:第四

公转周期:约6 8 7 天

自转周期:2 4 小时3 7 分2 2 秒

卫星数:2 颗(火卫一;火卫二)

大气组成:二氧化碳(9 5 . 3 2 %)、氮气(2 . 7 %)、氩气(1 . 6 %)、氧气(0 .1 3 %)、水蒸气(0 . 0 1%)。

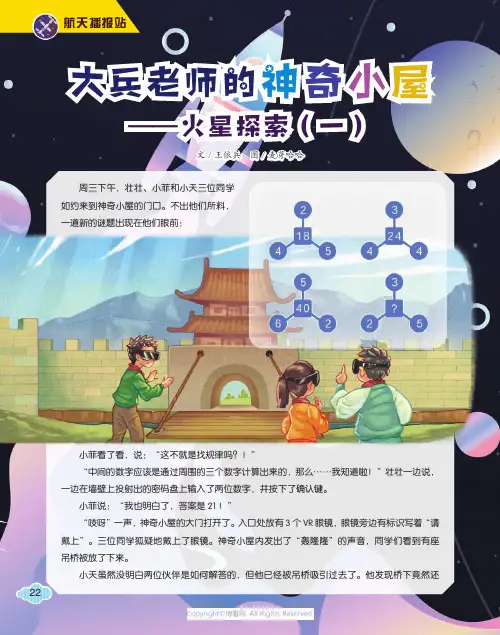

航天播报站大兵老师的神奇小屋——火星探索(一)文/王依兵 图/麦芽哈哈周三下午,壮壮、小菲和小天三位同学如约来到神奇小屋的门口。

不出他们所料,一道新的谜题出现在他们眼前:小菲看了看,说:“这不就是找规律吗?!”“中间的数字应该是通过周围的三个数字计算出来的,那么……我知道啦!”壮壮一边说,一边在墙壁上投射出的密码盘上输入了两位数字,并按下了确认键。

小菲说:“我也明白了,答案是21!”“吱呀”一声,神奇小屋的大门打开了。

入口处放有3个VR眼镜,眼镜旁边有标识写着“请戴上”。

三位同学狐疑地戴上了眼镜。

神奇小屋内发出了“轰隆隆”的声音,同学们看到有座吊桥被放了下来。

小天虽然没明白两位伙伴是如何解答的,但他已经被吊桥吸引过去了。

他发现桥下竟然还有潺潺的流水。

“你们快来看!下面有水!”小天激动地喊着。

壮壮和小菲发现桥下果然有一条小溪,还能听到溪水缓缓流淌发出的悦耳的声音。

“这是我新造的护城河,感觉怎么样?”大兵老师不知何时出现在了吊桥的另一端。

小天说:“这也太有意思了!老师您竟然出现在这虚拟场景里,好玩儿,好玩儿!”小菲说:“我觉得如果在这河里养些鱼就更好玩儿了。

”大兵老师摇摇头说:“是个好主意,我也想养点儿鱼,不过我怕养不活,就放弃了这个念头。

”外星人需要水吗?大兵老师突然问道:“你们从这条护城河得到了什么启发?”三位同学面面相觑,不明所以。

大兵老师笑道:“其实我提这个问题是想让大家思考生命存活的条件。

不仅鱼需要水,我们地球上的所有生命都需要水才能存活。

但仅仅有水也可能养不活鱼,还需要很多其他条件。

人类探索宇宙的时候也一直在思考地球之外的其他地方是否存在生命。

根据刚才的推断,可能存在生命的地方就需要有水,而且是能流动的水,也就是‘液态水’。

”小菲问道:“可是需要液态水的是地球生命,我们怎么知道外星人需不需要水呢?”大兵老师回答:“这个问题非常好。

不过首先纠正一下,科学上我们把地球外的生命统称为‘地外生命’,因为它们有可能是动物、植物的形态,也可能是细菌、病毒之类的微生物,而‘外星人’这个词就好像特指人形的生物了。

火星探测为什么“火”

作者:暂无

来源:《发明与创新(大科技)》 2021年第6期

火星探测,可以说是当前行星探测的重点目标。

太阳系八大行星中,人们似乎格外偏爱这

颗红色星球。

从20世纪60年代人类首次开展火星探测开始,截至目前,人类已进行47次火星探测活动,包括2020年7月中国、阿联酋以及美国实施的3次火星探测活动。

火星,成为人类探测时间最长、次数最多、参与国家最多的一颗行星。

但是,火星探测任

务的成功率却一直不高。

目前只有美国和中国掌握了火星软着陆技术。

火星探测为什么这么“火”?专家介绍,火星是离地球较近且环境最相似的星球,一直是

人类走出地月系统开展深空探测的首选目标。

以往的探测发现了火星存在水的证据,火星上是

否存在孕育生命条件等成为火星研究重大科学问题。

研究火星对认识地球演变具有非常重要的

比较意义。

在太阳系类地行星中,火星的自然条件与地球最为类似。

从外形上来看,火星半径大致是

地球的一半,体积是地球的1/7,质量是地球的1/10。

从地表温度来看,火星与地球最为接近。

就连一年四季的变换和一天的时间也相差无几。

火星的一天是24小时39分35秒,比地球长了约40分钟。

从工程实践来看,按照目前的技术手段,火星探测相对于其他的行星探测,也更容易实现。

专家表示,“天问一号”是我国行星探测的起点,通过实施这次任务,新一轮创新将在火

星使命牵引下全面铺开,这对实现航天技术领域新跨越、推动我国由航天大国走向航天强国意

义重大。

(本刊综合)。

探索宇宙空间的未解之谜——火星火星是太阳系由内往外数的第四颗行星,属于类地行星,直径为地球的一半,自转轴倾角、自转周期相近,公转一周则花两倍时间。

类地行星是以硅酸盐石作为主要成分的行星。

类地行星的结构大致相同:一个主要是铁的金属中心,外层则被硅酸盐地幔所包围。

它们的表面一般都有峡谷、陨石坑、山和火山。

火星在西方称为战神马尔斯,中国则称为“荧惑”。

橘红色外表是因为地表的赤铁矿(氧化铁)。

火星基本上是沙漠行星,地表沙丘、烁石遍布,没有稳定的液态水体。

二氧化碳为主的大气既稀薄又寒冷,沙尘悬浮其中,每年常有尘暴发生。

火星两极皆有水冰与干冰组成的极冠,会随着季节消长。

人们对火星的观测最早可以追溯到古希腊时期,但那时人们观测火星就和其他天体般,大部分是为了占星,而为了科学目的主要在十七世纪之后,如开普勒探索行星运动定律时就是依据了第谷积累的大量而精密的火星运行的观测资料。

自从1962年前苏联火星1号探测火星失败后,人类从未停止对火星探测的脚步。

早前,“火星勘测轨道飞行器”和“机遇”号火星车分别发现火星表面曾有水以及火星可能有地下水的线索。

日前,美国科学家借助“奥德赛”探测器又在火星上发现了奇特洞穴。

这七个洞穴分布在火星阿尔西亚火山的侧面。

洞口宽度在100米到252米之间。

由于洞口基本观测不到洞底,科学家们只能估算出这些洞至少有80米到130米深。

这些洞穴的发现具有重要意义。

首先,如果火星上曾有原始生命形式存在,这些洞穴可能是火星上唯一能为生命提供保护的天然结构。

其次,如果条件适宜,这些洞穴将来可能作为人类登陆火星之后的居住点。

自1976年“海盗号”探测器和20年后“全球勘探者”查明火星地形的全貌以来,我们知道火星南北半球表面的地貌有很大差异。

北半球几乎是光滑的平地,环形山为数不多,而南半球由许多环形山覆盖。

火星北半球的平均高度约比南半球“矮”约3000米,外壳也相对较薄。

地貌上,南北半球分界线呈现为清晰可见的一条巨大曲线。

nasa宇宙探索之谜(神秘的脉动InSight在火星上发现了什么)美国宇航局正式宣布InSight的完成,它已经在火星表面停留了4年。

在这段时间里,它收集了有关行星内部结构、其液体核心、残余磁场的详细信息,并记录了数百次火星冲击。

RIA Novosti的文章中描述了任务的结果。

"太空地质学家"InSight(利用地震调查、大地测量和热传输进行的内部探索)是有史以来第一个专门为研究另一个星球的地质学而创建的机器人模块。

其主要仪器是SEIS地震仪,记录内部构造活动和陨石撞击。

在密度不同的内部岩层的边界,地震波的速度会发生变化,一些地震波被反射并返回到地表,从这些数据中,有机会了解到这个星球的结构。

地震仪以前曾在火星上出现过,但它们是在飞行器上,因此可能会错误地记录下船体或其他仪器的振动。

他们对风也很敏感,因热而变形。

SEIS被直接放置在行星的表面,并被一个特殊的盖子覆盖。

地震仪SEIS,用特殊的“盖子”封闭生命星球2023年11月26日,洞察号登陆极乐平原,2023年4月,SEIS记录了第一次火星晃动。

到2023年5月,它已经记录了1313次地震事件。

大多数是表面冲击,其产生的波只通过火星地壳传播。

但也有更深的、低频的,地球物理学家据此确定地幔和地核的位置。

人们曾经认为,火星上所有的内部构造活动在30亿年前就已经停止了,从那时起只有孤独的火山在那里活动。

现在事实证明,在地质学上它是一个有生命的星球。

物质的热和化学演变在其内部继续进行。

这使得了解穿过距着陆点 1500 公里的 Elysian 平原的 Cerberus 犁沟成为可能。

科学家们研究了InSight的数据并得出结论,这些是圆顶中心部分的拉伸裂缝,它是在表面上升的地幔羽流上形成的,这是一个巨大的深海熔融物质的 "圆球"。

由此可以确定,在火星最年轻的火山区爱丽舍平原下,在过去的2亿年里不止一次发生过大规模喷发,岩浆形成中心依然活跃。

“奥德赛”是怎样探测火星的

“奥德赛”火星探测器是2001年4月发射升空的,并于当年10月抵达火星附近的轨道。

经过长达半年的飞行和几个月由椭圆形到圆形的轨道调整,美国“奥德赛”火星探测器携带的科学仪器已经纷纷启动,开始了对火星的探测。

来自美国宇航局的消息说,“奥德赛”探测器上的伽马射线光谱仪和热成像系统已经分别在2002年2月18日和19日打开。

伽马射线光谱仪的使命,是收集火星表面化学和矿物构成的数据。

热成像系统可以拍摄火星的可见光和红外线图像,地面控制人员在对该系统进行调试和校准后,第一批图像已于3月1日发回地面。

“奥德赛”对火星的考察预计为两年半,摆在它面前的任务不少。

除了对火星展开系统的测绘、收集火星土壤和岩石的组成数据外,它还要为预定2003年发射的另外两个火星探测器挑选着陆地点;它的另一个重要使命是在火星上寻找水,“奥德赛”上装备有中子光谱仪和高能中子探测器,可以分析火星地表以下1米深土壤中的氢元素分布状况,科学家们希望能借此探明火星近地表层中冰冻水的储量。

令人惊喜的是,“奥德赛”火星探测器发回的首批测资料显示,火星表面和近地层中,可能存在冰冻水。

——本文选自江苏少年儿童出版社《少年全球通》。

太空课堂火星作为地球的“邻居”,已成为当

前太阳系探测和行星科学的焦点。

人类要

想到火星开发资源或移居火星,首先要克

服的是缺乏氧气的火星环境。

近日,中国科学技术大学与深空探测

实验室研究团队合作,通过人工智能驱动

机器人实验,利用火星陨石成功创制出实

用的产氧电催化剂,为未来火星探测和地

外文明探索提供了新的技术手段。

离火星更近一步!

火星制氧催化剂来啦

11(摘编自新华社客户端、央视新闻客户端)

火星上有可能存在水资源,科学家提出,利用电催化剂将水分解产生氧气,或许可以成为未来人类开发或移居火星的重要支撑。

而从地球上运送成吨级的催化剂去火星,首先成本太高,另外因为重力、光照、空气等不一致,地球的化学品可能出现“水土不服”,因此在火星上就地取材创制电催化剂,成为亟待解决的难点之一。

中国科学技术大学与深空探测实验室研究团队合作,采用前期研制的机器化学家“小来”平台,高效融合人工智能和自动化机器实验,进行产氧电催化剂的创造和制备。

成功的基础在于“机器化学家”小来是一个勤奋的“学霸”,这次“机器化学家”小来学习了5万多篇相关的化学论文,思考并设计出一个基础配方。

在此基础上既做模拟又做实验,根据结果数据建立智能模型,模型再指导不断调整配比才能在6个星期内快速找到最佳配方!从而完成了普通人类化学家需要做2000年的复杂优化工作,利用火星陨石制备出了实用的产氧电催化剂。

在不远的将来,如果“机器化学家”小来

能代表人类到地球之外的星球上,研制各种人类所需的物质,那么人类一定会在宇宙中走得更远!。

揭秘火星与人类探测火星的历程火星基本地理特征火星与地球在地理特征上相比有很多相似之处。

它有高山,有峡谷,有平原和高原。

火星南北半球的地形有着强烈的对比:北方是被溶岩填平的平原,南方則是曾受过多次撞击的古老高地。

在地球所见到的火星表面,根据不同的反照率而分为两种区域:布满尘埃和沙土的平原因为富含红色的氧化铁,而曾被幻想为火星上的“大洲”,例如:阿拉比亚大陆(Arabia Terra)或亚码逊尼斯平原(Amazonis Planitia),而黑暗的部分曾被认为是海洋,因此有Erythraeum海(Mare Erythraeum), Sirenum海(Mare Sirenum)和奥罗来尔海湾(Aurorae Sinus)等名称。

地球上能看见的最大的暗区叫“大流沙”。

火星外表呈现火红色,火星的直径相当于地球的半径。

体积只有地球的15%。

质量只有地球的11%。

地表温度白天有28摄氏度,夜晚低至零下132摄氏度。

火星的两极包含冰状水和二氧化碳极冠。

一个死亡的盾状火山: 奥林帕斯火山群(Olympus Mons), 它有27千米高, 是太阳系里最高的山脉。

它位于一个巨大的被称为萨希斯(Tharsis)的高地,其间包含数个大火山。

水手谷( Valles Marineris)或火星疤'是一个4000千米长7千米深的大峡谷。

火星上也有一系列的环形山留有的痕迹。

最大的被称为希拉斯盆地(Hellas Planitia),它被淡红色沙子所覆盖。

火星的自然环境:奇冷无比夜间最低零下105度火星气候通过两极干冰帽的季节性变化、气流导致的大规模沙尘运动以及地面和空气中的水蒸气交换调控。

火星上最活跃的天气系统是通常出现在南半球的春季和夏季的沙尘暴。

这些沙尘暴可以将整个行星包裹在其中,探究这些沙尘暴的演进和成长过程是未来火星气象研究的目标之一。

今天的火星奇冷无比,夜间温度可下降到摄氏零下105度(华氏负157度),而且它的大气层也薄得使它地面水终年冻结。

【未来的火星机器人】火星情报局1免费完整版火墨探险火星,这颗在太阳系行星中除地球之外最适合生命存在的星体,拥有许多与地球相似的环境,其中包括大气层、风沙和四季等。

人们早就盼望有朝一日能够登上火星,在上面建造永久性的基地,使它成为人类的第二故乡。

如今,火星探险计划正在如火如荼地进行着,提出了2030年左右登上火星的目标。

但是,要实现这个愿望绝非像登月那样简单,除了路途遥远、危险重重外,人们对火星本身也不十分了解,火星上是否有水是否存在过生命火星上的地质、地貌、矿物、大气、气象和气候怎样能否适合人类居住载人火星飞船的登陆着陆点应该选在哪里如果这些问题不解决,载人火星探险就无法实现。

为了实现载人火星探险,从20世纪60年代起人类已经开始发射火星探测器了。

到目前为止,尽管发射的火星探测器不少,但只有一半火星探测器进入火星轨道,另一半还未进入火星轨道,就被地球和火星之间的黑暗吞噬了。

真正到达火星表面进行正常工作的探测器,只有屈指可数的6个,它们是1975年登上火星的“海盗1号”、“海盗2号”,1996年的“火星探路者”号,20__年的“勇气”号和“机遇”号及20__年的“凤凰”号火星漫游车。

至今,只有“勇气”号和“机遇”号火星漫游车还在坚持工作,其他的探测器都已“光荣牺牲”了。

尽管这些探测器完成和超额完成了自己的任务,给地球发回了许多宝贵的第一手资料,但是离人们的需要_还差得很远。

因此,第三代、第四代的火星漫游车将会陆续研制出来,继承它们“前辈”的遗志,完成火星探险的任务。

本文将介绍两种未来的小型火星探测机器人。

溜球式的火墨机器人如果你看过火星轨道探测器发回来的高清晰度、超高分辨率的照片,或者有机会从网上检索到火星照片的话,你就知道火星上遍布火山口、山脉、峡谷和各种各样有趣而危险的地形。

像这些有着分层堆积物、沉淀物、碎裂和断层的地方,正是寻找火星水源、生命的重要地方。

但是目前在火星上的探测器,包括将要发射的“火星科学实验室”都无法到达那些变化莫测的地方。

MRO探秘火星Shea发表于 2010-12-07 04:53 | Tags 标签:火星, 火星勘测轨道飞行器, 译文Richard Talcott文Shea编译在火星勘测轨道飞行器“利眼”的审视下,火星向世人展示出了前所未见的天气、气候模式以及水和冰的复杂历史。

[图片说明]:MRO概念图。

版权:NASA/JPL。

2009年3月中随着天空变得日渐昏暗,火星沙尘暴正在迫近。

科学家和工程师们担心,两辆火星车“勇气”号和“机遇”号的终点也许即将来临。

漫天飞舞的沙尘遮蔽了太阳,靠太阳能电池提供电力的两辆火星车开始失去能源。

“勇气”号的能源下降了20%,“机遇”号的则下降了30%。

但毕竟它们已经大大超额完成了任务。

最初设计寿命只有3个月的两辆火星车双双都已经进入了第6个工作年头。

不过正犹如突然兴起一样,这场沙尘暴很快就平息了。

到2009年5月中,阳光再一次穿透了火星稀薄的大气。

火星车复苏,开始了新的探测活动。

这两辆火星车的最大发现——火星表面曾经有液态水流淌——深藏在火星的过去。

而现在火星探测的重点已经转移到了三个环绕火星的探测器身上:美国宇航局(NASA)的火星勘测轨道飞行器(MRO)、“火星奥德赛”以及欧洲空间局(ESA)的“火星快车”。

由于“火星奥德赛”和“火星快车”已经是第三次延长了探测任务,因此MRO很自然地成为了“重中之重”。

它探测了火星天气和气候的变化,并且发现了隐藏在火星地表之下的冰。

综合2008年NASA的“凤凰”号火星着陆器的发现,新的这些发现绘制出了一幅火星过去和现在的动人画卷。

[图片说明]:2009年4月2日MRO上的火星彩色成像仪所拍摄的火星全球拼接照片。

在照片的底部右下角可以看到火星南极季节性冰冠边缘的沙尘暴。

这些扬起的尘埃甚至影响到了两辆火星车(MER-A:“勇气”号;MER-B:“机遇”号)的太阳能供应。

版权:NASA/JPL-Caltech/MSSS。

极冠的变化随着2009年初春天降临南半球,火星南极的冰冠发生了显著的变化。

和地球不同,火星的两极都拥有一个永久冰冠和一个季节性冰冠。

季节性冰冠由冬季从大气中凝固的二氧化碳而成。

这些固态的二氧化碳(干冰)会在火星地表累积,深度达到大约1米。

春季太阳在火星天空中的位置越来越高,温度也开始回升,这些干冰就会从固体升华成气体。

这一过程会同时发生在季节性极冠的表面和底部。

束缚在冰冠下方气体的压强逐步升高,最终会从某个较薄弱的地方喷涌而出。

[图片说明]:MRO上的火星彩色成像仪在2009年3-4月间拍摄的火星南极极冠。

版权:NASA/JPL-Caltech/MSSS。

但这一现象发生的时候,通常还会带出沉积在火星表面的尘埃。

在某些地方,这些深色的物质为形成蜘蛛状的图案。

在另一些地方,则会呈扇形。

在一些地方变薄的极冠还能显露出其下方深色的地表。

MRO上的高分辨率成像科学实验(HiRISE)在2009年火星南半球春季期间捕捉到了所有这些特征。

一些行星科学家通过研究这些照片希望进一步地了解火星凝固、融化过程的季节循环。

另一些科学家则等待季节性冰冠的完全消失,这样他们就可以研究其下方的地貌。

这是自2006年进入火星轨道以来MRO探察的第二个火星南半球春天。

地下水库干冰激发起了火星科学家的兴趣,但水冰才是他们真正关注的。

在过去的几个月里,科学家们在火星表面之下发现了大量的水冰。

更令人兴奋的是,这些冰所能延伸的范围比先前想象中的更为靠近赤道。

科学家们使用MRO上的浅层地下雷达(SHARAD)来探测火星地表之下的情况。

正是这些布满岩石的地表保护了其下方的水冰,因为任何暴露在火星稀薄大气中的冰都会在阳光的照射下迅速蒸发。

科学家们还仔细研究了“冲积扇”——山脉或者峭壁底部坡度较缓的沉积地带。

发现火星南半球哈拉斯盆地周边的冲积扇中埋藏的冰川长达数十千米且厚度达到了800米,对北半球冲积扇的探测也得到了类似的结果。

[图片说明]:哈拉斯盆地东部一座山周围的冲击扇。

MRO上的浅层地下雷达在类似地貌下发现了大量的水冰。

本图由“火星快车”数据生成。

版权:Ernst Hauber/DLR。

从20世纪70年代“海盗”号任务以来,科学家已经知道了火星上有冲积扇。

但没有人知道这些特征是否是由水冰或者岩石碎片和少量水冰混合流动而形成的。

SHARAD则揭开了其中的原委。

雷达可以穿透这些冲积扇,反射回来的信号中不存在沉积物中岩石的回波,这说明冲积扇必定几乎完全是由水冰组成的。

尽管并非位于火星的两极,但所有这些地下的冰川却无疑是火星上最大的水冰储地。

科学家们怀疑,这些冰川可能是上个冰河期覆盖火星中纬度地区冰原的遗迹。

这些冰可以做为未来火星探测的水源,同时也为火星曾经拥有足以承载生命的水的想法提供了一定的支持。

揭示古代气候这些地下的冰告诉了科学家一些火星的过去,而持续数百万年的气候循环则在火星其他地方的岩石中镌刻下了它们的印迹。

HiRISE在火星阿拉伯地区的4个环形山沉积岩层中发现了有规律的图案。

在这些环形山中厚度相仿的沉积层多达数百层。

在其中之一的贝克勒尔环形山中,一个以10层为一单位样式的沉积至少重复出现了10次。

这一现象可能对应于火星自转轴倾角的变化,因为后者也经历了相似的循环变化。

这一发现源于HiRISE的立体图像,通过在轨道上以略微不同的角度观测同一地点,科学家们就能确定出每个层积层的厚度。

在不知道地形的情况下,测量很容易出错。

但有了立体信息之后,这些沉积层重复出现的模式就变得清晰可见。

[图片说明]:MRO上的HiRISE所拍摄的贝克勒尔环形山中的周期性沉积。

版权:NASA/JPL-Caltech/University of Arizona。

这些沉积层受侵蚀的速度也各不相同。

显然,外界环境中一些周期性的变化会影响沉积过程。

侵蚀使得当地的地形呈现出了阶梯状,在那里较难侵蚀的物质会位于易侵蚀物质的上方。

这些变化也许正反应出了由风所带来的颗粒的大小变化或者是当地状况和这些颗粒之间的联系。

目前火星自转轴相对于其轨道平面的倾角为25.2°。

但这个值会在大约12万年的循环周期里变化10°。

作为比较,由于地球拥有“体型”较大的卫星——月亮,正是它稳定住了地球的自转轴倾角,在4.1万年的时间其变化幅度仅为22.1°到24.5°。

科学家们认为每一层沉积都是在12万年的时间里形成的。

而以10层为一个系列重复出现的模式则说明,在火星自转轴倾角变化周期的基础上还有一个与其成10:1、近120万年长的气候变化周期。

而在贝克勒尔环形山所看到的十多个10层系列沉积则说明那里纪录下了火星1200万年的气候变化。

水的酸性检验当一些科学家在利用火星表面的岩石来了解它过去气候的同时,另一些则在研究它的组成。

当他们最近终于发现了一直在寻找的碳酸盐矿物时,这不仅意味着他们可以了解火星的成分,而且还预示着他们能知晓火星上的液态水和火星生命存在的可能性。

MRO上的小型火星勘测成像分光仪(CRISM)在艾西迪斯盆地周围的岩床中发现了这些碳酸盐。

艾西迪斯盆地是一个撞击盆地,直径1,489千米,形成于36亿年前。

地球上的碳酸盐岩石形成于水和二氧化碳以及钙、铁或镁的相互作用。

由于碳酸盐能迅速溶于酸,因此它们的存在对火星在大约35亿年前曾出现过多次强酸性天气的观点提出了挑战。

而如果火星曾经多次拥有湿润的环境,它会增加生命出现的可能性。

[图片说明]:在这张CRISM照片中碳酸盐岩石呈绿色、橄榄石呈黄色。

版权:NASA/JPL-Caltech/JHUAPL/MSSS/Brown University。

“凤凰”号火星着陆器在火星北极地区也发现了水。

它收集了富含冰的土壤样本,经过分析发现确实含水。

这并没有让人感到意外,不过在其着陆支撑腿上出现的一些小液滴则着实让人吃惊。

一些科学家认为这些液滴就是水滴。

其他人则表示反对。

“凤凰”号团队的科学家提出,在当地发现的高氯酸盐可以使得冰的熔点升高,进而产生水。

随后的实验室实验证实了这一点。

事实上,“凤凰”号的科学家并没有料到会发现高氯酸盐。

在地球上它存在于干燥的环境中,例如智利的沙漠。

它对于生命来说既不好也不坏,但它着实使得我们重新思考对火星生命的看法。

近况和未来“机遇”号目前仍在工作,但没人知道它们还能工作多久,目前它正在前往奋进环形山的途中。

2009年5月“勇气”号陷入了松软的土壤之中,至今尚未“自拔”且已经停止了工作。

“火星奥德赛”自两辆火星车2004年着陆火星以来,一直为它们承担通讯中继工作。

但从2009年11月28日起由于计算机内存错误,“火星奥德赛”便进入了“安全模式”,这使得探测器的运转被限制在了最小的层面。

作为“火星奥德赛”最自然的后备,MRO在2009年8月26日今年第4次自发重启之后也一直处于“安全模式”待机。

对于“火星奥德赛”而言,类似的内存问题以前就发生过,因此并不是大问题,容易解决。

但MRO的情况相对比较糟糕,恢复需要花更长的时间。

技术人员发现,如果MRO上计算机接连两次重启的间隔小于1分钟的话,就会丢失所有数据。

工程师们已经向MRO上传了一系列修改过的数据文件,它们会覆盖原来的默认数据。

2009年12月8日终于从“安全模式”中恢复,在对所有仪器进行了系统检查之后,MRO又投入了科学运转。

由于都在超期服役,目前的火星探测舰队可谓是危机四伏,但新鲜血液的补充在短时间之内恐怕还难以实现。

中国和俄罗斯的联合火星探测计划发射时间已经推迟到了2011年,而NASA和ESA的联合火星探测计划则不会早于2016年。

(本文已刊载于《太空探索》2010年第4期)[Astronomy 2009年10月]。