关于清代内札萨克蒙古盟的雏形_以理藩院满文题本为中心_乌云毕力格

- 格式:pdf

- 大小:282.19 KB

- 文档页数:8

扎萨克制度篇一:蒙古族文化盟旗制度蒙古族的盟旗制度是什么样的制度,蒙古族的盟旗制度是蒙古地方政治制度,是清朝直接统治蒙古族的具体措施。

满族统治阶级征服蒙古之始,就将满洲八旗制度推广于蒙古原有的政权系统,建立了盟旗制度。

盟旗制度是军事与行政合一的制度。

清代盟旗制度既有类似八旗满洲的形式,又是在蒙古族原有的封建世袭领地制度上建立起来的。

它在一定程度上保留着蒙古封建主政治、经济统治权的同时,更主要的是分化其实力,严格限制其人、马、军械等武装力量。

由于清朝统治阶级对蒙古族采取分而治之的政策,所以在人口增长时,另立新旗。

旗与旗之间界限分明,任何人都不能潜越旗界,相互来往,违禁者要受到严厉的惩治。

为了限制旗的发展,使各封建主的势力互相牵制,在旗之上设盟,盟也是沿袭了蒙古大小封建主原有的集会形式,使之成为高于旗的具有显著军事性的一级组织。

由若干部所出的旗固定的地点会盟,会盟之处就是盟的名称。

从清代以旗作为内蒙古地区基本军事行政单位以后,作为一旗之长的旗扎萨克概由朝廷任命。

盟旗制度作为政治制度与牲畜1业生产有着直接的联系,曾在客观上对安定蒙古社会秩序起了一定的作用,但也加深了清朝统治者和蒙古王公贵族对蒙古人民的压迫和剥削。

1947年5月1日,内蒙古自治区正式成立,盟旗的名称虽仍存在,性质却完全改变了。

清朝统治下的蒙古——盟旗制度清朝统治者对蒙古实行众建以分其势的政策,表现之一是推行盟旗制度。

这种制度区别于前代,它是在蒙古原有的鄂托克和爱马克的基础上。

参照满洲八旗制,在蒙古地区新建立的一种军政制度。

旗的出现和设旗的一系列规定有一个过程,这个过程与蒙古部落逐步归附于清朝的过程是紧密相联的。

天命和天聪年间,蒙古部落归附后金汗国时,将归附之众编入满洲八旗内,成为满洲八旗的一个组成部分。

随着蒙古部落归附人多,曾于天命七年(1622)对归附的科尔沁和内喀尔喀五部之众,设立兀鲁特蒙古一旗,令科尔沁的明安统辖。

天聪年间又出现蒙古二旗。

第!7卷第12期2016年12月赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版)Journal of Chifeng University (Soc.Sci)Vol. 37N o.l2Dec. 2016清代内属蒙古、外藩蒙古与驻防大臣的关系比较张爱梅(集宁师范学院思政部,内蒙古乌兰察布012000)摘要:内属蒙古与外藩蒙古在清代有着很大的差别,清廷对他们的统治政策也不大相同,这种政策 也表现在驻防大臣与内属蒙古、外藩蒙古的不同关系上。

内属蒙古虽有管旗都统、副都统、总管等管旗官 员,但没有直接上奏权,遇事亦无决断权,所有军事、政治、经济权利掌握于驻防大臣一身,驻防大臣俨然内 属蒙古盟旗的最高长官。

相比较而言外藩蒙古盟旗旗务则由蒙古扎萨克王公直接管辖,驻防大臣只管辖与 边务、军务有关的事务。

驻防大臣统管外扎萨克蒙古盟旗的军权,却不掌内札萨克蒙古盟旗的军权。

这种政 策上的不统一使得蒙古盟旗内部地位不平,蒙古王公之间因为权力地位相互争斗,对清廷统治蒙古地区非 有利。

关键词&清代;内属蒙古;外喀尔喀蒙古;军事驻防中图分类号:K249 文献标识码:A文章编号$1673-2596(2016)12-0015-031616年,努尔哈赤统一了女真各部建立“后 金”,为战胜明朝,随后开始了对蒙古的拉拢和征 服。

蒙古在满洲人主中原的过程中发挥了巨大的作 用,蒙古铁骑也为满洲的天下立下了汗马功劳,从 一开始满洲就很重视对蒙古部族的控制。

从1633 年开始,满清逐渐将归附的蒙古编人八旗,在蒙古 部族内设旗编佐加以统治。

而当清朝统治稳固后,蒙古却成为清廷离不开又不放心的力量。

清廷 ,“众建以分其势”的思想将蒙古各部族分为互不统 属的盟旗,而在互不统属的盟旗中其政策也有很大 差别。

一部分早期归附满洲的蒙古部族归属于八旗 建制之下,称为八旗蒙古;一部分归附的蒙古部族首领被封为可以世袭的 ,管理本旗事务,其所属盟旗称为扎萨克蒙古。

蒙古盟旗为外札萨克蒙古,漠南如科尔沁部落等则为内札萨克 蒙古。

试论清代蒙古地区的司法制度杨选第清是统一多民族国家,在保证国家司法权统一的前提下,清朝因地制宜、因俗制宜、因时制宜地制定了蒙古地区的司法制度。

1.理藩院是管理蒙古地区的中央官署,是与六部地位同等的机构,总揽治理蒙古事务的职权。

《会典》规定理藩院的职责为:“掌外藩之政令,制其爵禄,定其朝会,正其刑罚。

”[1]《理藩院则例》中进一步申明:“臣院总理内外蒙古部落事务,凡蒙古王公台吉等袭职、年班、朝觐、户口、仓粮、军政及人命盗案等事”,“均关紧要”(《则例·原奏》)[2]。

理藩院下设理刑清吏司,“承办内札萨克六盟、外札萨克各部落、察哈尔、归化城等处蒙古命盗案件,兼核缉逃限期,咨行各处缉拿内外寺庙喇嘛并太仆寺牧丁逃逸等事”(《则例·通例》),专门审理蒙古人犯罪案件。

由此看出,民、刑审判是理藩院的重要职责之一。

在司法审判的程序上,理藩院是蒙古地区的上诉审级。

凡是蒙古地区的一般民、刑案件,经旗札萨克初审,盟长复审而难以决断的,需上报理藩院复核。

“凡罪至遣者,令报于院,以会于刑部而决焉。

死者,则会三法司以定谳。

”[1]三法司指刑部、都察院、大理寺。

刑部是皇帝掌握下的全国最高司法审判机关,它主持全国最高级别的审判和管理全国性的司法行政事务。

都察院是皇帝掌握下的法纪监察机关,有弹劾权及审判权。

大理寺为案件复核机关,刑部审理的案件不当有权驳回更审。

各地上报死刑等重大案件,刑部拟定谳语送都察院审核,再送大理寺复审。

三法司核拟后,再题报皇帝,由皇帝作出最后裁决。

清朝前期的几位皇帝,如康熙、雍正、乾隆等都是勤政的,各种各样的题本,皇帝都亲自裁决,包括死刑的最终裁决权也牢牢掌握在皇帝手中。

蒙古地区的案件虽由理藩院受理,但要会同刑部三法司审核。

实际上,最终裁决权也掌握在皇帝手里。

这样,蒙古地区的死、遣等重大案件、难以决断案件的司法审判程序,经旗札萨克、盟到理藩院、三法司,直到皇帝,表现出了专制集权的特点,使中央的司法统辖权深入到蒙古民族聚居的边陲地区。

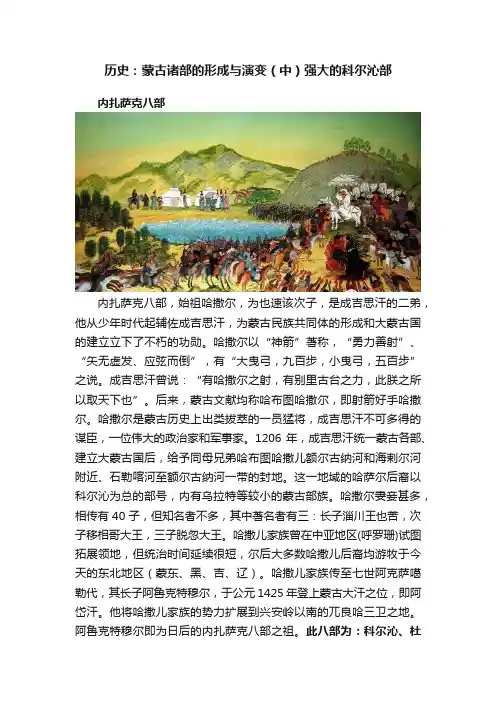

历史:蒙古诸部的形成与演变(中)强大的科尔沁部内扎萨克八部内扎萨克八部,始祖哈撒尔,为也速该次子,是成吉思汗的二弟,他从少年时代起辅佐成吉思汗,为蒙古民族共同体的形成和大蒙古国的建立立下了不朽的功勋。

哈撒尔以“神箭”著称,“勇力善射”、“矢无虚发、应弦而倒”,有“大曳弓,九百步,小曳弓,五百步”之说。

成吉思汗曾说:“有哈撒尔之射,有别里古台之力,此朕之所以取天下也”。

后来,蒙古文献均称哈布图哈撒尔,即射箭好手哈撒尔。

哈撒尔是蒙古历史上出类拔萃的一员猛将,成吉思汗不可多得的谋臣,一位伟大的政治家和军事家。

1206年,成吉思汗统一蒙古各部、建立大蒙古国后,给予同母兄弟哈布图哈撒儿额尔古纳河和海剌尔河附近、石勒喀河至额尔古纳河一带的封地。

这一地域的哈萨尔后裔以科尔沁为总的部号,内有乌拉特等较小的蒙古部族。

哈撒尔妻妾甚多,相传有40子,但知名者不多,其中著名者有三:长子淄川王也苦,次子移相哥大王,三子脱忽大王。

哈撒儿家族曾在中亚地区(呼罗珊)试图拓展领地,但统治时间延续很短,尔后大多数哈撒儿后裔均游牧于今天的东北地区(蒙东、黑、吉、辽)。

哈撒儿家族传至七世阿克萨噶勒代,其长子阿鲁克特穆尔,于公元1425年登上蒙古大汗之位,即阿岱汗。

他将哈撒儿家族的势力扩展到兴安岭以南的兀良哈三卫之地。

阿鲁克特穆尔即为日后的内扎萨克八部之祖。

此八部为:科尔沁、杜尔伯特、郭尔罗斯、扎赉特、阿鲁科尔沁、四子部落、茂明安、乌拉特。

现在兴安盟各旗县、哲里木盟绝大部分旗县、赤峰市阿鲁科尔沁旗、乌兰察布盟四子王旗和达茂联合旗的一部分、巴颜淖尔盟乌拉特三旗,新疆维吾尔自治区巴彦郭勒蒙古自治洲以及和布克赛尔蒙古族自治县的一部分,青海省绝大部分蒙古族自治县,吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县,黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县等,原来都是哈撒儿及其后裔所属部落。

在中国蒙古族人口中,他们几乎占三分之二。

科尔沁部—嫩科尔沁部科尔沁有好儿趁、豁尔臣、胡洛真、火儿赤、尔填等多种汉语音译名见著典籍。

蒙古八旗(清朝公主格格远嫁蒙古名单)蒙古八旗清代的蒙古地区划分为盟、部落、旗、佐,将各游牧部落纳入统一的行政体系之中。

明清之际的蒙古原以部落(艾马克)为单位,部落首领为“部长”(鄂拓克)或“汗”。

清朝依照八旗的形式,将蒙古部落编为旗分,是为蒙古的基本行政单位。

旗下设“佐”,即苏木,相当于乡。

清代蒙古又分为内属蒙古与外藩蒙古。

内属蒙古各旗由朝廷任命官员治理,与内陆的府、县无异,如察哈尔、归化城土默特、唐努乌梁海、阿尔泰乌梁海等。

外藩蒙古各旗则由当地的世袭札萨克管理,处于半自治状态。

在外藩蒙古,以若干旗合为一盟,设正、副盟长,掌管会盟事宜,并对各旗札萨克进行监管。

外藩蒙古又按其归附清朝的先后分为内札萨克蒙古与外札萨克蒙古。

内札萨克蒙古即内蒙古,于天命至康熙初年陆续归附清朝,不但政治地位较高,还保留了一定的兵权。

康熙中期以后陆续归附的各部称为外札萨克,无兵权,隶属于当地的将军、都统、驻扎大臣(西套蒙古二旗除外)。

外札萨克蒙古中的喀尔喀四部后来成为外蒙古。

察哈尔察哈尔亲王旗:后金灭察哈尔部后,封林丹汗之子额尔克孔果尔额哲为贝勒,后晋爵和硕亲王,其所部被安置于义州(今辽宁义县一带)。

崇德元年(1636年)编为旗。

至于原察哈尔部总共被编为几旗、是否为札萨克旗,则无定论,有一旗、四旗、八旗之说。

察哈尔八旗:康熙十四年(1675年),额哲之孙布尔尼起兵反叛,不久败亡,其族遂绝嗣。

于是察哈尔部众被改编为八旗,各旗设总管,游牧于宣化、大同边外,成为内属蒙古部落。

其牧地“东至克什克腾界,西至归化城土默特界,南至太仆寺牧厂及山西边界,北至苏尼特及四子部落界”。

乾隆二十六年(1761年),置察哈尔都统统辖察哈尔八旗。

镶黄旗察哈尔正黄旗察哈尔镶红旗察哈尔正红旗察哈尔镶白旗察哈尔正白旗察哈尔镶蓝旗察哈尔正蓝旗察哈尔内蒙古内蒙古即内札萨克蒙古或内札萨克,始于清太宗时编旗。

至康熙年间,共有二十五部,编为五十一旗[3]。

乾隆二十八年(1763年),裁撤由归化城蒙古部落世袭的归化城都统一职,归化城土默特二旗改归绥远城将军管辖,成为内属部落。

爱考机构 中国高端考研第一品牌(保过保录限额)

爱考机构-人大考研-清史研究所研究生导师简介-宋瞳

简历:

2002-2006,中国青年政治学院经济系,主修经济史,获经济学学士。

2007-2009,中国人民大学国学院,主修清史满族史与满文文献档案研究,获历史学硕士。

毕业论文题目:《清太宗朝固山额真及其职能考》

2009-2012,中国人民大学国学院,主修清史满族史与满文文献档案研究,获历史学博士。

毕业论文题目:《清朝前期理藩院满蒙文题本研究》

2012至今,中国人民大学历史学院清史研究所讲师,开设课程:满文初级、满文中级、南明史、清史讲座

论文:

关于喀喇沁旗及其同蒙古八旗关系的一份新资料,《西域历史语言研究集刊》第四辑,科学出版社,2010年9月。

清初北方战略考,《西域历史语言研究集刊》第五辑,科学出版社,2012年11月。

关于清代内扎萨克蒙古盟的雏形(第二作者),《清史研究》,2011年04期。

清初理藩院题本研究,《光明日报(国学版)》,2012年1月9日。

清初蒙古年班制度研究,《光明日报(理论·史学版)》,2012年3月1日。

清朝蒙古哲里木盟四部十旗王公<>清朝蒙古哲里木盟四部十旗王公清太祖努尔哈赤于明天启四年(清天命九年,公元1624年)二月,遣巴克什等人前往科尔沁部,与首领奥巴及扎赉特、杜尔伯特、郭尔罗斯等部“缔结盟好,昭告天地”,举行盟誓仪式。

清天命十一年(1626年)赐奥巴弟布塔齐扎萨克图杜棱号,赐奥巴族叔图美代达尔罕号,赐蒙衮达尔罕和硕齐号。

皇太极继位后,科尔沁部积极参加后金对察哈尔等部的战役。

天聪二年(1628年)九月,皇太极赐满珠习礼巴图鲁号,赐巴敦以达尔罕卓里克图号。

崇德元年(1636年)十月,清廷对归附的蒙古诸部按满族制度编牛录组旗,旗下原各领主贝勒的属民各归其统领,每旗设一官职按清廷所颁行的制度管理。

这一官职,即扎萨克。

当时科尔沁部共组七旗,土谢图亲王旗即科右中旗,扎萨克图郡王旗即科右前旗,喇嘛什希旗即科右后旗,卓里克图亲王旗即科左中旗,栋果尔旗即科左后旗,另外两个旗,一是噶尔图旗,一是穆寨旗。

崇德元年夏四月丁酉,叙功,封大贝勒代善为和硕兄礼亲王,贝勒济尔哈朗为和硕郑亲王,多尔衮为和硕睿亲王,多铎为和硕豫亲王,豪格为和硕肃亲王,岳讬为和硕成亲王,阿济格为多罗武英郡王,杜度为多罗安平贝勒,阿巴泰为多罗饶馀贝勒;诸蒙古贝勒巴达礼(孝庄文皇后堂兄)为和硕土谢图亲王,吴克善(孝庄文皇后亲兄)为和硕卓礼克图亲王,固伦额驸额哲为和硕亲王,布塔齐(孝庄文皇后堂叔)为多罗札萨克图郡王,满珠习礼(孝庄文皇后亲兄)为多罗巴图鲁郡王,衮出斯巴图鲁为多罗达尔汉郡王,孙杜棱为多罗杜棱郡王,固伦额驸班第为多罗郡王,孔果尔(孝庄文皇后叔祖父)为扎萨克多罗冰图郡王,东为多罗达尔汉戴青,俄木布为多罗达尔汉卓礼克图,古鲁思辖布为多罗杜棱,单把为达尔汉,耿格尔为多罗贝勒。

明安、洪果尔、莽古思为兄弟;翁果岱为族兄弟。

翁果岱子:奥巴、布塔齐明安子:昂洪、多尔济、绰尔济、纳穆生格、朗素洪果尔三子:额森、巴敦、额德莽古思子女:宰桑、皇太极中宫孝端文皇后哲哲宰桑子女:大女儿皇太极宸妃海兰珠,二女儿孝庄文皇后布木布泰;四个儿子:长子吴克善、次子察罕、三子索诺木、四子满珠习礼。

清初蒙古盟旗制度历史沿革盟旗制度是清朝统治者在建立政权过程中征服毗邻的蒙古诸部并随之建立的特殊政权组织形式。

盟旗制度在蒙古地区的建立,对于清王朝在中原地区建立政权进而统一全国都提供了有力地保障,同时也形成了中国少数民族政治史上一个特殊的地方政治结构。

而这种政治结构的影响一直延续至今,成为内蒙古自治区传统政治文化的标志。

一切都要从努尔哈尔说起。

在相继统一建州、海西、野人女真三部后,公元1616年明万历四十四年,努尔哈赤在赫图阿拉称“覆育列国英明汗”,国号“大金”,成为后金大汗,建立起与明王朝相对峙的少数民族割据政权。

在逐步统一女真诸部的同时,努尔哈赤敏锐地意识到要做好与明朝相抗衡的准备,必须认真考虑如何处理与林丹汗为首的蒙古察哈尔部及漠南蒙古诸部的关系。

察哈尔部位于女真和明王朝势力范围北部。

努尔哈赤首先考虑与科尔沁联盟,以分化蒙古察哈尔的势力,为将来与明王朝争雄消除后患。

为了达到这个目的,在迎娶科尔沁明安女之后,努尔哈赤积极推动满蒙通婚,而形成了满清贵族与蒙古诸部联姻的高潮。

皇太极时期,更是将政治联姻的作用发挥到了极致。

在皇太极的9位后妃中,有6位是蒙古后妃,而且所立五宫皇后全是蒙古女子。

先娶后嫁,皇太极又将10名亲女、2名养女嫁给了蒙古贵族。

从此,满蒙上层贵族联姻成为传统与祖制。

皇太极时期为臣服和利用蒙古诸部,通过政治联姻做出了很多努力。

皇太极正是在历史的关键时期,成功地控制和利用了蒙古诸部的强大军事力量,最终实现了合力击败明王朝、最终入主中原的历史伟绩。

皇太极战略上先征服朝鲜和漠南蒙古,剪除两翼威胁以化除攻明后顾之忧的战略方针。

公元1634年,金天聪八年,明崇祯七年,林丹汗在青海去世。

次年(1635年),后金军继续进攻察哈尔余部,林丹汗之子额哲献传国玺归降。

至此,漠南蒙古各部统一于后金。

公元1644年清顺治二年,清迁都北京。

八旗铁骑星夜南下消灭大顺李闯、南明永历弘光、大西张献忠等地方割据实力,满清统一中原。

清朝时期蒙古族地区的行政建置和盟旗制度清朝时期蒙古族地区的行政建置和盟旗制度清朝统一漠南,喀尔喀和漠西三大蒙古各部后,在政治和军事上对蒙古进行了重大的改革,实行盟旗制度和军府制度。

它一方面采取联盟政策,充分利用蒙古的力量来为其统一中国和巩固统治服务,清政府设立理藩院,专门处理对蒙古(包括新疆、西藏)的事务,负责制·订和研究贯彻对蒙古的政策;另方面,又采取防御和削弱蒙古力量政策,把蒙古族列入以满族统治阶级为核心的政治行政体制,建立直辖中央的军事机构。

在蒙古地区,清政府直接派遣将军、都统和大臣等官吏,进行监督和行政控制。

在漠南蒙古、漠北蒙古、漠西蒙古相继设立将军、都统(副都统)、总管、大臣,用以加强对蒙古的统治。

这些官吏大多是满人,一般都是·皇亲国戚,少数为蒙古人。

他们有很大权力,所有蒙古贵族都要受其节制和调遣。

清朝在漠南除盛京将军,黑龙江将军、吉林将军直控今哲里木蒙古地区外,设有绥远城将军、热河都统、察哈尔都统、呼伦贝尔副都统、安北将军、左卫将军等,在喀尔喀蒙古地区设有定边左副将军(或称乌里雅苏台将军)、科布多参赞大臣、库伦办事大臣,其下又按需要设有多名都督、副将军和参事等职务。

在青海设西宁办事大臣。

在宁夏、陕甘地区有宁夏大臣直控阿拉善蒙古,设陕甘总督直控额济纳蒙古。

清朝在新疆设伊犁将军,其下设乌鲁木齐都统、塔尔巴哈台和喀什噶尔参赞大臣与领队大臣等等。

清朝为进一步削弱蒙古力量,加强对蒙古人民的直接统治,在广大蒙古地区实行盟旗制度,盟旗制度主要内容,包括封爵、编佐、置旗、设盟、置官等几个方面,基本上是在蒙古原有政治制度的基础上建立起来的,但其性质已有了变化。

旗本是蒙古鄂拓克中一种军事组织形式,后成为蒙古封建主政权组织,清朝利用此形式,一方面作为清朝赏赐给蒙古贵族的封建领地,另方面,又是清政府在蒙古地区设置的相当于县级的行政区域单位,直接为清朝统治蒙古服务。

清朝对蒙古各部进行编旗,小部落合为一旗,大部落分为数旗。

作者: 赵云田

作者机构: 中国社会科学院近代史所,北京100088

出版物刊名: 清史研究

页码: 89-90页

年卷期: 2012年 第4期

主题词:�理藩院则例》;乾隆朝;抄本;内府;中央民族大学出版社;《大清会典》;清史研究;民族研究

摘要:�清史研究》2011年第4期刊登的乌云毕力格、宋瞳的文章《关于清代内扎萨克蒙古盟的雏形——以理藩院满文题本为中心》一文的第⑩注释中,涉及了笔者所点校的《乾隆朝内府抄本(理藩院则例)》一书。

该注释中说:“关于该书,点校者误将其作为乾隆朝内府抄本《理藩院则例》。

据达力扎布《关于乾隆朝内府抄本(理藩院则例)》(载《中国边疆民族研究》第四辑,中央民族大学出版社,2011年1月)一文考证,该史料所用版本,应为嘉庆朝编纂之《大清会典》中关于理藩院之资料,并非理藩院自身所纂《理藩院则例》。

”。

清代内札萨克蒙古六盟天天爱答题,抽奖送惊喜~提问者采纳清代内札萨克蒙古六盟。

其地域东至吉林、西至甘肃及贺兰山、厄鲁特界,南至盛京、直隶、察哈尔、山西、陕西界,北至黑龙江、外蒙古喀尔喀车臣汗部、土谢图汗部、赛因诺颜部、扎萨克图汗部界。

康熙三十年(1691) 多伦会盟后,实行盟旗制度。

共分六盟、四部、四十九旗。

乾隆年间,归化城土默特改属山西省。

哲里木盟哲里木为蒙古语erim的音译。

科尔沁等十旗会盟地,在科尔沁右翼中旗境内。

该盟东临吉林、黑龙江将军辖区,西界昭乌达盟和锡林郭勒盟,南靠奉天府,北接黑龙江将军辖境。

凡四部十旗:科尔沁左翼前旗、科尔沁左翼后旗、科尔沁左翼中旗、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼后旗、科尔沁右翼中旗、郭尔罗斯前旗、郭尔罗斯后旗、杜尔伯特旗和扎赍特旗。

共有佐领两百四。

进京主要通道和贡道是山海关。

会盟地,在土默特右旗(今辽宁北票) 。

东临锦州府,西接 昭乌达盟,南靠宁远边墙。

该盟凡二部五旗:土默特左旗、土默特右旗、喀喇沁左旗、 喀喇沁右旗和喀喇沁中旗。

有佐领三百进京主要通道和贡道是喜峰口。

盟东临哲里木盟和卓索图盟,西与锡林郭勒盟接壤,南接承 德府,北邻锡林郭勒盟和哲里木盟。

旗: 敖汉旗、翁牛特左旗、 翁牛特右旗、 奈曼旗、 巴林左旗、巴林右旗、扎鲁特左旗、扎鲁特右旗、阿鲁科尔 沁旗、克什克腾旗和喀尔喀左翼旗。

共有佐领两百九 进京主要通道和贡道是喜峰口。

锡林郭勒盟 锡林郭勒为蒙古语 Silin Yool 的音译。

为乌 珠穆沁等十旗会盟地。

在阿巴哈纳尔左旗(今属内蒙古锡林 浩特市)境内。

该盟东临哲里木盟和昭乌达盟,西与北靠喀 尔喀蒙古 ,南接察哈尔八旗。

卓索图盟 卓索图为蒙古语usutu 的音译。

土默特等五旗昭乌达盟 昭乌达为蒙古语 u-uda 的音译。

敖汉等旗会盟地,在翁牛特左旗(今内蒙古赤峰市翁牛特旗)。

该 凡八部凡五部十旗:乌珠穆沁左翼、乌珠穆沁右翼、浩齐特左旗、浩齐特右旗、苏尼特左旗、苏尼特右旗、阿巴左旗、阿巴右旗、阿巴哈纳尔左旗和阿巴哈纳尔右旗。

札萨克—搜狗百科

内蒙古科右前旗札萨克

蒙古各部落,世代居于中国的北部边疆,以从事游牧、狩猎为生。

清朝初年,蒙古各部分布在以大漠为中心的中亚细亚和东北亚干燥、半干燥的蒙古高原地区。

大体上可以划分为漠南蒙古(内蒙古)各部,漠北喀尔喀蒙古(外蒙古)各部,漠西厄鲁特蒙古(卫拉特)各部这三大部系。

清王朝建立后,为了对北方草原上如此众多的蒙古部落进行有效的统治,曾针对着蒙古地区土地辽阔、民族强悍勇敢和人随畜迁的游牧生活特点,采取了不同于内陆的统治方法。

据清代档案和历史文献的记载,清朝统治者曾将驻牧于当今内蒙古大部分地区的科尔沁等二十四个蒙古部落,编定为四十九个札萨克旗,总称为内札萨克。

为了笼络内札萨克的蒙古封建主,清朝统治者还根据清代的外藩封爵制度,对其陆续封爵。

【历史】清朝哲里木盟四部十旗的由来与科尔沁十旗王公通辽市在清代原名哲里木盟,当时常有四部十旗共组一盟之说。

四部是指以科尔沁部为首的科尔沁、札赉特、杜尔伯特、郭尔罗斯这四个蒙古部落,十旗包括科尔沁部左右翼共六旗、札赉特部和杜尔伯特部各一旗、郭尔罗斯部前后二旗。

岁月悠悠,往昔的四部十旗在今天早已成为历史的陈迹。

回首往事,四部之源,起于元代,这还要从科尔沁部谈起。

科尔沁,在一些明清史料中亦作火儿慎、好儿趁、廓尔沁等,其实这是音译的不同,都是指蒙古科尔沁部落。

据有人考证,蒙语的“科尔沁”,原意是指成吉思汗时皇帝卫队中专门披弓挂箭的战士,也就是弓弩手,由成吉思汗的胞弟哈布图哈萨尔亲自指挥。

这位勇猛善战的弟弟辅佐着哥哥,在统一北方草原的战争中,建立了不朽的军功。

1206年斡难河源聚会,成吉思汗建立蒙古汗国,赐予他四千五百封户,封地在水草丰美的呼伦贝尔大草原。

历经元朝一代,其后裔都在这里驻牧,繁衍出众多的蒙古部落。

时光流转到明朝洪熙年间,1425年哈布图哈萨尔第十四代子孙中有位名叫奎蒙克塔斯哈喇的部落首领,为了躲避其他蒙古部落的攻击,率其部众向东移牧到嫩江流域。

为别于同族中已有的阿噜科尔沁部落之称,自号嫩江科尔沁,后来径称科尔沁部。

奎蒙克塔斯哈喇有两个儿子。

长子博第达喇,号卓尔郭勒诺颜;次子诺扪达喇,号噶勒济库诺颜。

兄弟二人都是科尔沁部的首领。

后来博第达喇又生了九个儿子。

其中第三子乌巴什,号鄂特欢诺颜,率领部分部众单独游牧,形成了郭尔罗斯部;第八子爱纳噶,号车臣诺颜,仿照其兄,又自称杜尔伯特部;第九子阿敏,号巴噶诺颜,相沿此法,也自称札赉特部。

博第达喇其他六个儿子和诺扪达喇的一个儿子仍称科尔沁部。

由于科尔沁、郭尔罗斯、杜尔伯特、札赉特这四部同祖,所以其首领们在一些重大问题上常观点相近,步调一致,逢困难之际能相互帮助和支援,在内蒙古东部地区形成了一个强大的蒙古部落群。

随着牧场的扩大和人口的繁衍,以科尔沁部为首的这四个部落逐渐南下,成为北起嫩江流域,南到西拉木伦河流域的广袤草原的主人。

清代盟旗制度第一篇:清代盟旗制度清代盟旗制度明代后期,南迁到辽宁西北部的兀良哈三卫蒙古人,同迁入当地的喀喇沁部、土默特部、蒙郭勒津部和科尔沁部蒙古人,相互融合,到清初稳定之后,以喀喇沁部和土默特部(主体为蒙郭勒津人)之称纳入清朝的统治。

1、盟旗制的建立清代,在蒙古族地区实行盟旗制的统治,在辽宁西北部蒙古族分布地区,也实行盟旗制。

后金天聪三年(1629年),喀喇沁部蒙古人在其首领苏布地和他的叔叔色棱率领下归附后金。

天聪九年(1635年),后金将喀喇沁部编为左右二翼旗,封苏布地之子固鲁思齐布为札萨克(旗长),掌喀喇沁右翼旗,封色棱为札萨克,掌喀喇沁左翼旗。

喀喇沁左翼旗旗署初设于官大海,后迁公营子(喀喇沁左翼蒙古族自治县南公营子)。

原驻牧于归化城(内蒙古自治区呼和浩特市)附近地区的土默特部的一支,由俺答汗孙噶尔图统领,为避林丹汗部的侵扰,由归化城附近东迁,与喀喇沁部共牧一地。

后又东移于喀喇沁部之东(辽宁省朝阳县、北票县、阜新蒙古族自治县一带)。

为区别于故地归化城的土默特部,称东土默特。

后金天聪二年噶尔图之子鄂木克楚琥尔率部归附后金,于天聪九年,后金封鄂木克楚琥尔为札萨克,收所部驻牧之地编为土默特右翼旗。

是年,鄂木克楚琥尔死,由其子固穆承袭札萨克职。

元臣兀良哈人济拉玛后裔莽古尔岱,率所部从喀喇沁部徙居东土默特驻牧地东(约在阜新蒙古族自治县一带),并统领了徙牧于此地的蒙郭勒津部蒙古人。

天聪三年,莽古尔岱之孙善巴所部归附后金。

天聪九年,后金将善巴所部的驻牧地编为土默特左翼旗,封善巴为旗札萨克。

由喀喇沁两翼旗和土默特两翼旗组成一个“盟”。

因四旗开始会盟于土默特右旗卓索图(在朝阳县境内)地方,故名卓索图盟,为清代内蒙古六盟之一。

盟设盟长1人,副盟长1人,由理藩院从盟内札萨克或闲散王公中选出,奏请皇帝任命。

康熙四十四年(1705年),又增设喀喇沁中旗,故卓索图盟管辖有喀喇沁左右翼旗和中旗、土默特左右翼旗。

其后,又有喀尔喀左翼旗、锡埒图库伦旗也归卓索图盟管辖。

清代内扎萨克十三旗首封扎萨克

哈斯达赖

【期刊名称】《内蒙古大学学报:哲学社会科学版》

【年(卷),期】1994(0)4

【摘要】本文指出清代内扎萨克郭尔罗斯等13旗首封扎萨克,在清代比较权威的文献《大清会典》、《大清会典事例》、《大清一统志》、《理藩院则例》和《皇朝文献通考》、《钦定外港务蒙古回部王公表传》、《蒙古游牧记》等中的记载互有歧异,并且进一步依据有关材料,确定了13旗的首封扎萨克,对清初蒙古史的这桩史实做了初步考订。

【总页数】5页(P17-21)

【关键词】内扎萨克13旗;首封扎萨克;左右翼;颠倒

【作者】哈斯达赖

【作者单位】内蒙古大学蒙古史研究所

【正文语种】中文

【中图分类】C95

【相关文献】

1.有关清代锡勒图库伦札萨克喇嘛西布扎衮如克的几个问题 [J], 双宝

2.“内扎萨克四十九旗”行政区划分的演变 [J], 包秀艳;

3.清代《扎鲁特右翼旗扎萨克贝勒家谱》评介 [J], 达力扎布

4.清代准格尔旗历任扎萨克身世、排名及袭爵年份补正 [J], 包满达

5.清代内扎萨克六盟和蒙古衙门设立时间蠡测 [J], 达力扎布

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。