中外建筑对比

- 格式:docx

- 大小:383.51 KB

- 文档页数:8

中外建筑史—中西方建筑差异

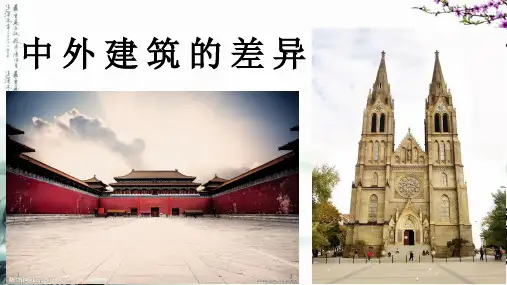

中外建筑史是指中国和西方国家在建筑领域发展的历史。

中西方建筑有许多差异,包括设计风格、材料选择、结构和功能等方面。

1. 设计风格:中西方的建筑设计风格有很大的差异。

中国传统建筑强调平衡和谐,注重对自然的模仿和尊重。

西方建筑则注重个性和创新,强调自由表达和个人意愿。

2. 材料选择:中国传统建筑多使用木材、砖瓦和石材等天然材料,强调材料的质感和纹理。

西方建筑则更多地使用现代材料,如钢筋混凝土和玻璃等,注重功能性和实用性。

3. 结构:中国传统建筑的结构多采用悬挑结构和木结构,注重平衡和静态力学。

西方建筑则采用更多的框架结构和钢筋混凝土结构,更注重动态力学和抗震性能。

4. 功能:中国传统建筑注重功能和象征意义的结合,如建筑布局和空间规划与人的居住习惯和传统文化有关。

西方建筑则更注重功能分区和空间利用效率,强调建筑的实用性和灵活性。

中西方建筑在设计风格、材料选择、结构和功能等方面存在差异。

这些差异是由于中西方文化、地理环境和历史发展等因素的影响。

然而,在全球化的背景下,中西方建筑也相互影响和交流,形成了丰富多样的建筑文化。

中外建筑比较谈在中西方两种文化体系下,由于人们对世界、宇宙的认识和对哲学、宗教、艺术的看法的不同,自然也带来了建筑文化的差异。

以中外建筑的结构和文化来比较两国的差异。

木构架结构砖石结构中西文化中国古代建筑的主流是木结构,而欧洲古建筑的主流是石结构,两者间的差别十分明显。

造成这种差别的原因分为以下几点。

其一是建筑目的方面。

西方古代与中世纪的主流建筑,是为彼岸的神灵建造的。

神灵或上帝是至上的存在,为神与上帝的建筑,要永恒、宏伟,具有威慑人的力量。

西方人往往会花上上百年的时间,去建造一座大教堂,因为它是彼岸的,而不是现世的,建造者也就并不期待在很短的时间内建造成功。

而中国古代的主流建筑是为现世的人建造的,如帝王的宫殿、苑囿,政府衙署与各种不同等级的住宅,这是中国建筑的主流部分。

中国也有宗教建筑,如佛寺、道观、祠庙等。

但中国人对待佛寺、道观的态度,同对待凡人的住宅一样,主要是为了给神佛的偶像遮风避雨,并不求建筑及雕塑的久远,所以,越是地位显、香火盛的寺庙,改建就越频繁,就如同要常常给凡世的人重新翻盖新屋一样。

因而,追求永恒与久远的西方建筑,采用了石结构;而不求永恒与久远,着眼现世的中国建筑,采用了木结构。

其二是文化取向方面。

西方人对石头有着特殊的爱好。

古代希腊神话中,遭遇大洪水的人类,是通过石头再造出来的,石头是创造人类的物质,因而,用石头建造最重要的建筑,中世纪的学徒之人,被看作是未经雕琢的石头,而学成有为之人,被看作是柱石之材,因此可以推测,在西方人的文化象征谱系中,石头处于较高的层位,如西方神庙与教堂中的圣坛,都是用石头雕琢的。

中国的情况就不一样,古代中国人讲求阴阳五行。

五行中的五种物质金、木、水、火、土,对应五个方位(西、东、北、南、中)。

其中,土代表中央,代表负载万物、养育万物的大地,因此,土德就具有了很高的地位,象征中央的明清北京故宫三大殿,就是建立在一个“土”字形的三重汉白玉台基上,代表国家的社稷坛,也是用“五色土”来象征的。

从根本上说,中西方建筑艺术的差异首先来自于材料的不同:传统的西方建筑长期以石头为主体;而传统的东方建筑则一直是以木头为构架的。

这种建筑材料的不同,为其各自的建筑艺术提供了不同的可能性。

不同的建筑材料、不同的社会功用,使得中国与西方的古典建筑有了不同的“艺术语言”。

不同的语言,表达着不同的思想,流露出不同的情感;不同的建筑,承载着不同的文化,体现着不同的信念。

西方的石制建筑一般是纵向发展,直指上苍的。

这样一来,能否将高密度的石制屋顶擎入云霄,便成为建筑艺术的关键所在,而执行这一任务的柱子也便成了关键中的关键。

所以,西方建筑的“基本词汇”是柱子,即那些垂直向上、顶天立地的石头。

如果说柱子是西方建筑艺术的“基本词汇”,那么屋顶则是其“主要句式”。

屋顶的不同,导致了其风格类型上的差异,如希腊式、罗马式、拜占廷式、格特式、巴洛克式等等。

与西方的石制建筑不同,中国古代的木制建筑以斗拱为“基本词汇”。

所谓斗拱,是将屋檐托起的交叠的曲木,它可以将纵向的力量向横向拓展,从而构造出多种多样的飞檐。

同西方建筑的屋顶一样,作为中国古代建筑的“主要句式”,飞檐也有许多类型,或低垂,或平直,或上挑。

其不同的形式制造出不同的艺术效果,或轻灵,或朴实,或威严。

不仅亭、台、楼、阁都要用飞檐来标明自己的身份,表达自己的情感,而且飞檐的高低、长短往往会成为建筑设计的难点和要点。

正所谓“增之一分则太长,减之一分则太短”,飞檐的设计必须恰到好处才能显得轻灵而不轻佻,朴实而不机械,威严而不呆板。

还有就是中国人对建筑的态度是以新为贵,而外国人则对古老建筑充满尊崇与敬意还有就是西方建筑充满着宗教神秘主义的情绪,而中国的建筑则是儒家文化的反映。

另外这里有一篇比较系统的,或许更清晰一些。

不过大体说起来也就是这么几点,下面的要概括一些。

陈安国:中外城市建筑文化对比中西建筑形式上的差别,是文化差别的表现,它反映了物质和自然环境的差别,社会结构形态的差别,人的思维方法的差别以及审美境界的差别。

中外建筑企业对比报告全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:中外建筑企业对比报告随着全球化进程不断加深,中国的建筑企业在国际市场上的影响力也逐渐增强。

与此国际知名的建筑企业也在中国市场上扎根发展。

中外建筑企业之间的竞争与合作关系日益紧密。

本报告将对中外建筑企业在规模、技术、管理、创新等方面进行对比分析,以期更好地了解中外建筑企业的发展现状和未来趋势。

一、规模对比中外建筑企业在规模上存在明显的差异。

国际知名的建筑企业如美国的斯克伦、德国的霍奇斯、法国的圣戴梅、日本的大成等,均拥有庞大的建筑项目和雄厚的资金实力。

这些企业在国际市场上拥有广泛的业务覆盖范围,项目规模巨大,具有强大的实力竞争国际大型工程项目。

与之相比,中国的建筑企业在规模上相对较小。

不过,随着中国经济的快速发展,越来越多的中国建筑企业开始走向国际市场,拓展业务领域,不断提升自身的规模和实力。

中国建筑企业如中国建筑、中交建、中国铁建等,在国内拥有强大的市场份额和品牌影响力,正在逐步成为国际建筑市场的重要参与者。

二、技术对比中外建筑企业在技术力量上存在一定差距。

国外建筑企业在技术创新和研发方面相对较强,拥有更为成熟和先进的建筑技术和工艺。

这些企业在建筑材料、施工工艺、设计理念等方面具有较高的技术水平,能够实现高效、节能、环保的建筑目标。

而中国的建筑企业在技术方面还存在一定的不足。

虽然中国建筑企业在建筑规模和工程质量上取得了显著进步,但在技术创新和应用方面还需加强。

随着中国政府的支持和鼓励,越来越多的中国建筑企业开始加大技术研发和创新力度,提升自身的技术实力和竞争力。

三、管理对比中外建筑企业在管理水平上也存在一定的差异。

国外建筑企业在管理模式和组织结构上较为成熟,拥有严格的管理体系和规范的运营流程。

这些企业在项目管理、人力资源管理、成本控制等方面具有较高的管理水平,能够有效地保证项目的顺利进行和质量控制。

相比之下,中国的建筑企业在管理方面还有待加强。

中外建筑企业发展史对比中外建筑企业的发展史对比可以从不同的角度进行分析,包括历史背景、业务范围、技术创新、国际化水平等。

以下是一些可能用于对比的方面:1.历史背景:•中国建筑企业:中国建筑业的发展经历了不同历史时期的变迁。

在20世纪前半叶,建筑业主要以基础设施建设为主。

后来,随着经济改革开放,中国建筑企业逐渐崛起,涉足国内外各类工程。

•外国建筑企业:西方国家的建筑业发展较早,一些企业具有悠久的历史。

例如,欧洲一些建筑公司可能在数百年前就已经存在,参与了大量历史建筑的兴建。

2.业务范围:•中国建筑企业:中国的建筑企业在国内外都有涉足,从住宅和商业建筑到基础设施和大型工业项目,涵盖了广泛的领域。

•外国建筑企业:一些跨国建筑公司可能在全球范围内承揽工程,包括一些标志性建筑、基础设施项目等。

3.技术创新:•中国建筑企业:随着科技的进步,中国建筑企业在工程技术和施工管理方面有了显著提升。

一些中国企业在数字化建造、绿色建筑等领域进行了创新。

•外国建筑企业:西方建筑企业通常也在技术创新上领先,特别是在设计、工程管理、可持续建筑等方面有很多研究和实践。

4.国际化水平:•中国建筑企业:近年来,中国建筑企业逐渐在国际市场上崭露头角,承揽了一些大型国际工程。

一些中国建筑公司已经在海外设立分支机构,与外国企业展开合作。

•外国建筑企业:一些外国建筑公司可能有更为广泛的国际业务经验,并在多个国家和地区承揽工程。

需要注意的是,这只是对比的一些方面,具体情况可能因公司的规模、历史、战略规划等因素而有所不同。

不同国家和地区的建筑业发展水平和模式也存在较大差异。

在进行对比时,最好基于具体的建筑企业或者特定的历史时期进行更详细的研究。

中外建筑风格对比分析建筑是一种载体,承载着人们的生活和文化。

建筑风格是建筑表现的重要方面,它代表了不同文明和历史阶段的风貌,是人类文化交流的一种方式。

中外建筑风格有着不同的特点和表现形式,下面从多个角度进行比较和分析。

一、历史和文化背景不同的历史和文化背景对建筑风格有着深刻的影响。

中国古代的建筑风格具有浓郁的民族文化色彩和哲学思想,如四合院、宫殿建筑、寺庙建筑等。

这些建筑风格表现了中国古代社会的政治、文化和宗教面貌,融合了中华传统文化的哲学思想和审美价值。

相比之下,西方建筑风格则更加注重个体的表现和形式美学的追求,如古希腊、古罗马建筑风格、哥特式建筑、文艺复兴建筑等。

这些风格侧重于建筑的形式和美感,具有规则性、对称性和装饰性强的特点。

二、建筑结构和形式中外建筑风格在结构和形式上也有所不同。

中国传统建筑的建筑结构采用的是榫卯结构和木构架结构,其特点是材料简单、结构稳定。

而西方建筑则采用石材和钢铁等坚固材料,其建筑结构更加坚固和耐久。

从建筑形式上来看,中国传统建筑通常采用“三进院落”的布局,即“门楼”为入口、中间是“正厅”、后面是“后堂”,以及众多的庭院和走廊等。

与之相对,西方建筑则注重建筑的立面和整体美感,采用分层、对称、装饰等方式的建筑风格,如哥特式建筑、古典主义建筑等。

三、建筑材料和装饰建筑材料和装饰是中外建筑风格的重要组成部分。

中国传统建筑大多采用天然材料,如木材、土砖、瓦片等,其装饰则以浮雕、木雕、砖雕等为主。

西方建筑则采用更多的人造材料,如钢铁、混凝土、玻璃等,其装饰则以壁画、雕塑、拱形等为主。

四、建筑功能和意义建筑的功能和意义也是中外建筑风格的重要差异。

中国传统建筑主要用于居住、寺庙、宫殿等场所,具有强烈的宗教和文化符号意义。

而西方建筑则注重功能性和商业性,其大多用于办公、商业、教育和娱乐场所,强调的是实用性和商业性。

总的来说,中外建筑风格在历史、文化、结构、形式等多个方面都有所不同。

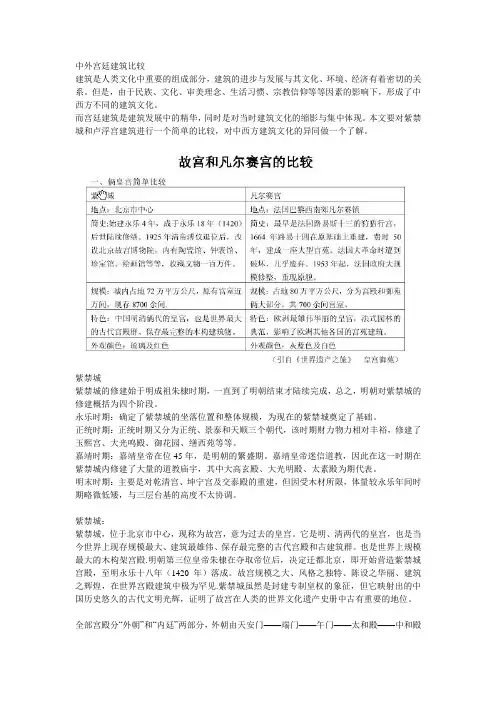

中外宫廷建筑比较建筑是人类文化中重要的组成部分,建筑的进步与发展与其文化、环境、经济有着密切的关系。

但是,由于民族、文化、审美理念、生活习惯、宗教信仰等等因素的影响下,形成了中西方不同的建筑文化。

而宫廷建筑是建筑发展中的精华,同时是对当时建筑文化的缩影与集中体现。

本文要对紫禁城和卢浮宫建筑进行一个简单的比较,对中西方建筑文化的异同做一个了解。

紫禁城紫禁城的修建始于明成祖朱棣时期,一直到了明朝结束才陆续完成,总之,明朝对紫禁城的修建概括为四个阶段。

永乐时期:确定了紫禁城的坐落位置和整体规模,为现在的紫禁城奠定了基础。

正统时期:正统时期又分为正统、景泰和天顺三个朝代,该时期财力物力相对丰裕,修建了玉熙宫、大光鸣殿、御花园、缮西苑等等。

嘉靖时期:嘉靖皇帝在位45年,是明朝的繁盛期。

嘉靖皇帝迷信道教,因此在这一时期在紫禁城内修建了大量的道教庙宇,其中大高玄殿、大光明殿、太素殿为期代表。

明末时期:主要是对乾清宫、坤宁宫及交泰殿的重建,但因受木材所限,体量较永乐年间时期略微低矮,与三层台基的高度不太协调。

紫禁城:紫禁城,位于北京市中心,现称为故宫,意为过去的皇宫。

它是明、清两代的皇宫,也是当今世界上现存规模最大、建筑最雄伟、保存最完整的古代宫殿和古建筑群。

也是世界上规模最大的木构架宫殿.明朝第三位皇帝朱棣在夺取帝位后,决定迁都北京,即开始营造紫禁城宫殿,至明永乐十八年(1420年)落成。

故宫规模之大、风格之独特、陈设之华丽、建筑之辉煌,在世界宫殿建筑中极为罕见.紫禁城虽然是封建专制皇权的象征,但它映射出的中国历史悠久的古代文明光辉,证明了故宫在人类的世界文化遗产史册中古有重要的地位。

全部宫殿分“外朝”和“内廷”两部分,外朝由天安门——端门——午门——太和殿——中和殿——保和殿组成的中轴线和中轴线两旁的殿阁廊庑组成。

外朝以太和、中和、保和三殿为主,前面有太和门,两侧又有文华、武英两组宫殿。

从建筑的功能来看,外朝是皇帝办理政务,举行朝会的地方,举凡国家的重大活动和各种礼仪,都在外朝举行。

中外建筑对⽐中外建筑对⽐——颐和园与罗马⼤教堂⼀、颐和园1、⾃然的⼭⽔⾻架影响布局⽅式颐和园始建于乾隆⼗五年,是依照原有的瓮⼭和西湖修建的。

有⼭有⽔这便是颐和园最初的⼭⽔地形。

后来根据周围的环境进⾏了整体的规划,形成了万寿⼭和湖。

这样的⼭⽔⾻架就为颐和园的⼤的整体布局限定了⼤的框架。

从某种意义上说,就等于决定了颐和园的布局⽅式。

设计师还⾮常巧妙的将这些⼭⽔地形条件加以很好的利⽤和改造,有取有舍,就形成了我们今天所看到的古典皇家园林所特有的“⼀池三⼭”的格局。

2、功能的分区显⽰布局特点颐和园根据使⽤功能基本可以分为三个区:以仁寿殿为中⼼的政治活动区,以乐寿堂、⽟澜堂和宜芸馆为主体的⽣活居住区,以万寿⼭和湖等组成的风景游览区,前两个区集中在东宫门。

⽽风景区则主要集中在万寿⼭和湖周围,有佛⾹阁、长廊、排云殿、⼗七孔桥、铜⽜、知春亭等著名的建筑。

众多的建筑和景点构成了颐和园的主要容,同时也显⽰出了颐和园布局的整体脉络,主次分明。

这样的布局形式不仅很好的和原有的地形相结合,也成就了这座古典皇家园林的的使⽤功能。

3、布局中的空间问题颐和园的布局也很好的表现出了空间的概念。

这主要有两⽅⾯的原因:⼀是⼭⽔地形本⾝的尺度很⼤,让⼈能够感受到强类的空间感;另外颐和园还巧妙的利⽤“借景”的⼿法来实现了空间的延伸。

以园外数⼗⾥西⼭群峰为,把⽟泉⼭上的宝塔纳⼊全园画⾯之中,从园中西眺,⼈们会更感到⼭外有⼭,景外有景。

全园建筑依据⼭湖形式巧妙安排,并且以西⼭群峰为借景,更加使景⾊变幻⽆穷,美不胜收。

(图⼀)艺术特⾊1、兼备实⽤性与艺术性中国古典建筑艺术品既有受重⼒规律⽀配的物质性,⼜有受审美规律⽀配的精神性;既有符合⽬的性的实⽤价值,⼜有可供欣赏的艺术价值;既是科学史的产物, ⼜是艺术史的成果。

园的⼗七孔桥也是实⽤性与艺术性并存的建筑代表。

⼴阔的湖,桥⾯呈长长的曲线横跨其上,桥如虹,⽔如空,既宜远观,⼜宜近赏。

另外,它对于周围环境的构景功能也⼗分显著。

中外建筑企业对比报告随着全球化进程的加速,中外建筑企业在市场、技术、管理等方面的交流与合作日益频繁。

为了更好地了解中外建筑企业的差异与特点,本报告选取了几家具有代表性的中外建筑企业进行对比分析。

一、企业规模与市场份额国内建筑企业:中国建筑、中国铁建、中国中铁等大型建筑企业,规模庞大,市场份额较高。

这些企业在国内基础设施建设、房地产等领域占据主导地位,具有较强的资源整合能力和市场竞争力。

国外建筑企业:如法国万喜集团、美国福陆公司等,在各自国家或地区拥有较高的市场份额。

这些企业通常具有较强的技术实力和品牌影响力,能够提供专业化的建筑服务。

二、业务领域与市场定位国内建筑企业:业务领域广泛,涉及基础设施建设、房地产、工业建筑等众多领域。

市场定位以国内为主,同时积极拓展海外市场。

国外建筑企业:业务领域相对集中,注重专业化发展。

以福陆公司为例,专注于石油化工领域的工程建设,在该领域拥有全球领先的技术和经验。

三、技术实力与创新发展国内建筑企业:近年来,国内建筑企业在技术研发和创新方面取得显著进展,部分企业在高层建筑、大跨度结构等领域已达到国际先进水平。

同时,国内企业积极推广绿色建筑、智能建筑等新型建筑理念和技术。

国外建筑企业:技术实力雄厚,注重研发和创新。

以万喜集团为例,该企业在可持续建筑、数字化建筑等领域拥有多项专利技术,引领行业发展趋势。

四、管理与人才发展国内建筑企业:在管理方面,国内企业注重规范化、标准化和信息化建设,提高企业管理效率和竞争力。

在人才培养方面,国内企业通过建立完善的人才培养体系和激励机制,吸引和留住优秀人才。

国外建筑企业:管理理念先进,注重流程优化和组织变革。

在人才培养方面,国外企业注重员工职业发展和技能提升,提供多元化的培训和发展机会。

五、国际化程度与合作模式国内建筑企业:随着“一带一路”倡议的推进,国内建筑企业在国际化方面取得显著进展。

部分企业在海外市场设立分支机构,积极参与国际工程建设和合作项目。

中外著名建筑赏析

1、中外著名建筑:巴黎卢浮宫金字塔

卢浮宫金字塔是世界上最知名的玻璃建筑,位于卢浮博物馆的入口,塔高21米,底宽30米,四个侧面由673块菱形玻璃拼组而成,其中玻璃净重105吨,金属支架仅有95吨。

这个建筑因为无缝结合了现代与古典建筑风格而广受赞

2、中外著名建筑:陆家嘴金融中心群楼

家嘴金融区上世纪30年代就与拥有“远东华尔街”之誉的外滩隔江相望,已是国家级要素市场,435家中外金融机构,70多家跨国公司地区总部和5000多家易、投资和中介服务机构,其区域流量经济总量和GDP贡献值在全国国家级开发区名列第一,证券市场交易额等单项指标已超过香港中环和新加坡中心区,位列全球前三。

被上海人戏称为三大神器的建筑更是成为上海的地标性建筑。

3、中外著名建筑:迪拜帆船酒店

阿拉伯塔酒店因外形酷似船帆,又称迪拜帆船酒店,酒店建在离沙滩岸边280米远的波斯湾内的人工岛上,仅由一条弯曲的道路连接陆地,酒店共有56层,321米高,酒店的顶部设有一个由建筑的边缘伸出的悬臂梁结构的停机坪。

位于阿联酋迪拜海湾,以金碧辉煌、奢华无比著称。

它是世界上最奢华的酒店之一,全部是落地蓝钻玻璃窗,从正侧两面的落地玻璃,能随时俯瞰一望无际的阿拉伯海。

晚上从正对着的

玻璃望出去,还能看到形状完美的帆船倒影。

全世界顶级设计师的奇思妙想只为缔造一座最梦幻的建筑。