从考古资料论秦汉时期江南手工业与中原的关系

- 格式:doc

- 大小:40.00 KB

- 文档页数:12

试论秦汉时期中原南下移民及其对岭南地区的影响本文着眼于探讨秦汉时期的中原文明在岭南地区的辐射扩散,简要介绍了岭南地区的基本情况及早期发展历史,详细叙述了秦汉时期中原民主的南迁现象,分析了南下移民对岭南地区的政治和社会制度、农业和手工业的发展、岭南文化与中原文化的融合与交汇的影响。

一、岭南地区的界定及早期发展历史在中国历史上,岭南地区指五岭(越城岭、都庞岭、萌渚岭、大庾岭、骑田岭)以南的区域,主要指现今的广东省区域和广西省东部及东北部部分地区,广义上的岭南地区还包括现今的海南省和越南北部部分区域。

岭南地区多属两广丘陵,地势起伏,而五岭则将岭南与岭北中原地区隔绝,交通不便,在历史早期发展的进程中,先进的中原文明并未能对岭南地区造成较大的影响。

岭南地区里的土著的原始居民被称为“百越人”,蒙文通先生在《越史丛考》提出,百越民族中按习俗、方言的不同可分为吴越(包括东瓯、闽越)、南越、西瓯、骆越,岭南地区多为南越、西瓯和骆越。

岭南地区相对于中原地区发展较为落后,在中原文明进入奴隶社会(夏商西周时期)时,岭南地区尚处于新时期时代晚期。

其中,粤北以石峡文化为代表,以稻作农业经济为主,已经出现财产私有化和初步的贫富划分。

粤中以西樵山文化晚期为代表,以渔猎和捕捞经济为主,在当时已进入父系氏族社会。

”粤西、桂西广泛分布有太石铲遗址,以农业经济为主,农业和手工业初步分工,处于父系氏族社会阶段。

总而言之,当中原地区早在先秦时就已步入文明社会时,岭南地区因为地处偏远,加之地势起伏,交通不便,故长期以来经济文化发展缓慢,成为南蛮之地。

在秦汉以前,中原地区与岭南地区的经济文化交流虽然也有一定程度上的交往,但是未成规模,岭南的发展独立于中原文明,也落后于中原文明。

二、秦汉时期中原民众的南迁现象1、秦朝时期的南迁秦始皇灭六国,统一中原后,开始了对周边少数民族地区的征服。

公元前218年,秦始皇发动了对岭南的战争,战争经历4年,于公元前214年,秦平定了岭南,开始了向岭南地区的大规模移民。

2017年先秦秦汉经济史研究述评2017年先秦秦汉经济史研究在新材料、新方法的运用上使该领域研究水平较上年有所提高,但也存在某些问题重复研究,研究视野狭窄等情况。

兹分述如下。

总体性论述抑商问题始终是先秦秦汉史研究者关注的问题之一。

齐秀生认为,抑商政策贯穿于整个中国古代社会,表现出一贯性的特点。

春秋战国时期是抑商政策的形成阶段,秦汉时期是定型阶段,而魏晋以降则是抑商政策的推行阶段①。

袁林认为中国古代作为经济政策的“抑商”由两方面组成,一方面抑制私人商业的发展,一方面保护和发展国营商业。

中国古代“抑商”政策对交换环节影响甚小,而对分配环节作用较大。

②周春生等强调,2000多年来在如何处理农业与工商业关系的问题上,人们的主导思想与政府政策经历了从农本工商末、农本俱利,到重本轻末、禁末,再到三者皆本、并重的二次重大转变。

③柳思维认为夏商至春秋时期,中国并未产生明显的轻商思想。

战国时期轻商思想开始形成。

轻商思想在中国的长期延续与自然经济的根深蒂固和统治者维护社会稳定的政策直接相关④。

魏明孔指出中国前近代手工业经济的七个特点:家庭副业手工业一直比较活跃、官府手工业自始至终相当发达、集生产与销售于一体的前店后坊模式比较普遍、合伙制具有近代企业的某些特征、民间手工业生产者有土地投资偏好、工匠身份变化比较大、工匠技术的传授主要通过父子相承或兄弟相承⑤。

小农经济研究近年来引起学术界关注。

程念祺认为,从战国到秦汉,中国小农经济最基本的特征就是低投入和低产出。

在其后的中国经济史上,由于高额的租税剥削,低投入的情况甚至变得更加严重。

中国经济史上“枣”与“桑”的并称,反映出粮食替代品生产对维持农民生活的重要性。

正是这种重要性,导致国家在这一问题上进行了种种的制度安排。

研究中国经济史而忽视这样的问题,很容易过高地估计中国历史上农民的生活以及过高地估计中国历史上的经济发展水平⑥。

张翔迅认为古代农业财税改革的目的主要是为增加国家财政收入,解决纳税不均和逃税等问题。

秦汉时期的经济发展与中国大一统在中国历史上,秦汉时期是一个极为重要的时期。

在秦始皇统一六国之后,他采取了一系列措施,加强了中央集权,从而为后来汉朝的建立奠定了基础。

与此同时,秦朝也进行了大规模的经济改革,促进了经济的发展。

本文将对秦汉时期的经济发展和中国大一统进行探讨。

一、秦汉时期的经济发展秦始皇统一六国之后,他实施了一系列的改革措施,其中最重要的一项便是加强中央集权。

在这样的背景之下,一些对经济有利的措施也得以实行。

例如,秦始皇推行了货币统一和统一度量衡等政策,使得各地的市场逐渐统一,贸易也得以发展。

此外,秦始皇还兴修水利,改善了农田的灌溉条件,使得农业生产得到了改善。

秦朝还实行了农业税收政策,对土地进行了统一分配,并降低了农业税率,这也有助于促进农业的发展。

随着汉朝的建立,经济发展进入了一个新的阶段。

在汉武帝时期,朝廷实行了钱法和均输法等经济政策,使得农业生产得到了进一步发展。

此外,汉武帝还实行了开疆拓土的政策,与周边国家进行了贸易往来和战争征服,推动了经济的跨越式发展。

汉朝还实行了官营手工业和国营企业,从而促进了手工业和钢铁生产的发展。

在这样的背景下,社会生产力不断提高,商业贸易也得到了发展。

汉朝时期,丝绸之路得到了充分利用,对外贸易得到了发展。

另外,富庶的湖南和广东两地也成为了商业繁荣的地区,出现了许多商业巨头和行会。

在此背景下,经济发展进入了一个新的黄金时代。

二、秦汉时期的大一统秦汉时期是中国历史上一个重要的大一统时代。

在秦始皇统一六国之后,他消灭了诸侯分封,建立了集权中央政府,推行了一系列的政治和制度改革。

这些措施被后来的汉朝继承和发扬光大,最终创造了一个统一的大一统中国。

在这样的背景下,文化和思想也得到了极大的发展。

古代的文明大多以诸侯国分立为背景,缺乏整个社会的统一性,而大一统的中国却能够在思想和文化上不断发展,出现了司马迁的《史记》等众多经典。

三、秦汉时期的经济发展和大一统的关系秦汉时期的经济发展和中国大一统之间有着密切的关系。

主题01 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固选择题专练50题1.考古研究表明,在今渤海至泰山之间的海岱地区出土了具有代表性的鬻、觚等陶质酒器,这种器型的酒器后来也出现在五帝后期中原地区文化遗址中。

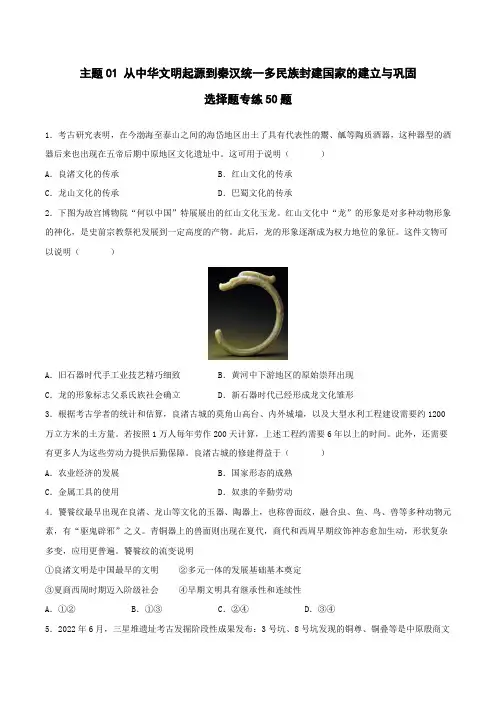

这可用于说明()A.良渚文化的传承B.红山文化的传承C.龙山文化的传承D.巴蜀文化的传承2.下图为故宫博物院“何以中国”特展展出的红山文化玉龙。

红山文化中“龙”的形象是对多种动物形象的神化,是史前宗教祭祀发展到一定高度的产物。

此后,龙的形象逐渐成为权力地位的象征。

这件文物可以说明()A.旧石器时代手工业技艺精巧细致B.黄河中下游地区的原始崇拜出现C.龙的形象标志父系氏族社会确立D.新石器时代已经形成龙文化雏形3.根据考古学者的统计和估算,良渚古城的莫角山高台、内外城墙,以及大型水利工程建设需要约1200万立方米的土方量。

若按照1万人每年劳作200天计算,上述工程约需要6年以上的时间。

此外,还需要有更多人为这些劳动力提供后勤保障。

良渚古城的修建得益于()A.农业经济的发展B.国家形态的成熟C.金属工具的使用D.奴隶的辛勤劳动4.饕餮纹最早出现在良渚、龙山等文化的玉器、陶器上,也称兽面纹,融合虫、鱼、鸟、兽等多种动物元素,有“驱鬼辟邪”之义。

青铜器上的兽面则出现在夏代,商代和西周早期纹饰神态愈加生动,形状复杂多变,应用更普遍。

饕餮纹的流变说明①良渚文明是中国最早的文明②多元一体的发展基础基本奠定③夏商西周时期迈入阶级社会④早期文明具有继承性和连续性A.①②B.①③C.②④D.③④5.2022年6月,三星堆遗址考古发掘阶段性成果发布:3号坑、8号坑发现的铜尊、铜叠等是中原殷商文化的典型铜器;3号坑、4号坑发现的玉琮来自甘青地区的齐家文化;3号坑、7号坑、8号坑发现的有领玉璧、玉璋等在华北、华南地区都有发现。

这能够佐证,中华文明具有()A.同源性特征B.多元性特征C.连续性特征D.互补性特征6.四川广汉三星堆遗址被称为20世纪人类最伟大的考古发现之一。

古代秦汉时期的农业技术和手工业古代的农业技术和手工业是中国历史上极为重要的两个方面,秦汉时期更是其中的黄金时代。

本文将探究古代秦汉时期的农业技术和手工业,分别从技术、产量、质量等方面进行深度分析。

一、农业技术在古代,农业技术一直是民生繁荣的关键所在。

秦汉时期,农业技术已经相对成熟,主要表现在以下几个方面:1、水利工程在古代农业中,水是至关重要的一种资源。

秦汉时期,水利工程建设非常发达,以黄河流域为中心,大量开凿水渠,提高了灌溉效率,增加了水田面积,极大地促进了农业的发展。

2、耕作工具在秦汉时期,农民常使用的耕作工具主要是犁和耙,其中犁的形状与当今的铁犁大致相似,但是在制造工艺上有所区别。

耙的用途则是平整土地,并将杂草和残留物清除。

3、施肥技术农业施肥一直是农民们所关注的问题。

在秦汉时期,人们已经发现,使用农家肥和城市垃圾、粪便等杂物可以很好地促进作物的生长。

因此,在农业中广泛使用。

同时,还有用沙滩、石灰、石膏等进行施肥的技术。

二、农业产量和质量在农业生产中,产量和质量是两个不可分割的方面。

秦汉时期的农业产量和质量如何呢?1、种植业在种植业方面,秦汉时期已经发展出了优良的作物品种,如稻、麦、豆、棉等,并且拥有丰富的种植经验,可以保证作物的产量。

此外,当时的农民还发现了深耕浅种、施肥、间苗、控制害虫等技术,全面提高了作物的产量和质量。

2、畜牧业畜牧业也是秦汉时期农业中不可或缺的一部分。

当时,人们开始尝试引进马、牛、羊等畜禽,加强了畜牧业的管理和饲养技术。

同时,还发展了一些重要的畜产品加工技术,例如奶酪、皮革等,为当时的经济发展做出了重要贡献。

三、手工业除了农业技术之外,秦汉时期的手工业也是当时经济支柱之一。

手工业的发展融汇了当时的劳动力和技术,蕴藏着众多的历史和文化价值。

1、纺织业在秦汉时期,纺织业已经成为了一个繁荣的行业。

当时,已经开始采用蚕茧、棉花等天然的纤维原料,并推广了手摇纺纱的技术,使得纺织业的规模和产量增长了很多。

秦汉时期广西地区汉文化研究以考古资料为中心的考察一、本文概述本文旨在通过对秦汉时期广西地区的考古资料进行深入研究,探讨这一历史时期广西地区汉文化的形成、发展及其与中原文化的交流与融合。

广西地区在秦汉时期是中原王朝向南扩展的重要区域,其独特的地理位置和多元文化背景使其成为研究汉文化在南疆传播与发展的重要窗口。

本文首先将对广西地区秦汉时期的考古资料进行全面梳理,包括墓葬、遗址、出土文物等,以期揭示这一时期广西地区的社会经济、政治文化面貌。

在此基础上,本文将深入探讨广西地区汉文化的形成过程,分析其与中原文化的关联与差异,以及广西地区土著文化与汉文化的交融情况。

本文还将关注秦汉时期广西地区与中原及其他地区的文化交流与互动,探讨广西地区在汉文化传播过程中的地位和作用。

通过对这些问题的深入研究,本文旨在为理解汉文化在南疆地区的传播与发展,以及中华文化的多元一体性提供新的视角和证据。

本文将以考古资料为基础,综合运用历史学、考古学、文化学等多学科的理论与方法,对秦汉时期广西地区的汉文化进行系统性的考察和研究,以期为推动中国南方及边疆地区历史文化研究做出贡献。

二、秦汉时期广西地区的考古发现概览广西地区在秦汉时期的考古发现,为我们揭示了这一区域丰富而独特的汉文化历史。

在这一时期,广西地区的考古发掘工作取得了重要进展,为我们理解秦汉时期的汉文化提供了宝贵的实物资料。

广西地区在这一时期出现了大量的墓葬,这些墓葬的分布和规模都反映了当时社会的繁荣程度。

例如,年在广西县发现的秦代墓葬群,其规模宏大,陪葬品丰富,显示了秦代广西地区的繁荣和发展。

这些墓葬中出土的文物,如青铜器、陶器等,都具有鲜明的秦代风格,为我们了解秦代广西地区的文化面貌提供了重要依据。

广西地区在这一时期还出土了大量的碑刻和铭文石刻,这些碑刻和铭文石刻记录了当时的社会生活、政治事件等重要信息。

例如,年在广西市发现的汉代铭文石刻,其文字清晰,内容详实,为我们了解汉代广西地区的政治、经济、文化等方面提供了重要的历史资料。

浅谈中原文化对汉东地区的影响摘要:夏商周考古是中国考古学的一个重要阶段。

特别是本世纪八十年代以来,夏商周考古取得了很大成就,大量新的考古资料有待在考古学上作出阐述和归纳。

本文通过对两湖地区江汉平原地区、洞庭湖地区考古文化的梳理,以汉东地区盘龙城类型为例,通过建筑风格、墓葬礼仪制度、典型器物以及遗址四个方面,简要分析这一时期中原文化对汉东地区的影响。

关键词:两湖汉东地区盘龙城类型文化影响一、两湖地区考古文化“两湖”指的是长江中游湖南、湖北两省。

按照水系可划分为江汉平原地区、洞庭湖地区两大地理单元。

新石器时期两湖地区主要文化有:彭头山文化、皂市下层文化、城背溪文化、大溪文化和屈家岭文化。

中原与长江中游地区之间的文化交流不晚于城背溪文化时期,在龙山时期,王湾三期文化对南方文化影响加剧。

但江汉地区相当于二里头文化早期的文化大多可能仍然是石家河文化的延续。

中原文化摧毁南方地区文化体系并取代一些地区土著文化,差不多发生在二里头文化第三期[]。

夏代,目前所知二里头文化在江汉地区的分布极不普遍,所见遗存亦不丰富。

二里头文化遗存主要分布在长江以北沿线和鄂北地区,长江之北的盘龙城与荆南寺遗址虽然发展至二里冈文化时期已成为两个重要地点,但在二里头文化时期聚落的规模并不大。

盘龙城遗址目前仅在南城垣、王家嘴等地点发现二里头文化阶段遗存。

盘龙城遗址从文化性质来看,应是二里头文化直接传播的结果,向桃初先生[]就提出二里头文化盘龙城类型这一说法。

荆南寺遗址[]中二里头文化时期遗物性质可能较为复杂。

陶器特征与二里头文化陶器极为接近,但还包含地方因素。

目前还难以判断二里头文化时期荆南寺遗址的性质。

总的来看,盘龙城与荆南寺遗址这一时期文化表现出较多的内在联系,推测二里头文化应当是由豫东南经大悟、孝感一带传播至盘龙城,而后逆江而上至荆南寺遗址。

鄂北地区二里头文化遗存见于襄阳王树岗、钟祥乱葬岗及枣阳墓子坡等地点。

此地区二里头文化表现出与长江沿线二里头文化不同的特点,文化性质较单纯,所表现出的文化特征似可认为是二里头文化发展到地方的变体。

秦汉时期农业经济和手工业发展的关系分析秦汉时期是中国历史上的一个重要时期,也是中国农业和手工业发展的辉煌时期。

在这段时期里,中国农业和手工业经历了一系列的进步和发展,为中国经济文化的繁荣奠定了坚实的基础。

一、秦汉时期农业经济发展的特点在秦汉时期,农业成为了中国的主导产业。

当时,中国的农业技术有了很大的进步,农业生产力大大提高。

其中,有几个主要的特点:1、农业技术的进步秦汉时期的农业技术得到了快速的提高和发展,这主要体现在以下几个方面:①建设水利设施,灌溉水利工程得到了显著的改善,提高了耕地的利用率和产量。

②发展耕作技术,种植农具得到了很大的改进,用牛、犁、耙等新式工具代替了人力,提高了农业生产效率。

③经济作物的推广,秦汉时期商业和交通的发展,使得北方地区逐渐改变了以谷子为主的农业模式,改为以小麦、大豆等作物为主的农业生产。

2、农业生产制度的改革秦汉时期实行了重农抑商的政策,建立了封建的农业生产制度。

这一制度有利于稳定农村社会秩序和分配农业产出。

但也有一些问题。

比如,商业和手工业受到了控制,限制了社会经济的发展。

3、农产品的交换和流通秦汉时期,交通、运输设施得到了显著的提升和完善。

大量的农产品流向了城市和其他地区。

一方面,城市人口的变化和城市规模的扩大,提高了农产品的价格和流通速度。

另一方面,这种流通和交换也在一定程度上促进了农产品的生产力的提高和发展。

二、秦汉时期手工业的发展秦汉时期的手工业发展有以下几个特点:1、技术的提高在秦汉时期,手工业的技术得到了快速的提高和发展。

这主要体现在以下几个方面:①规模化生产,手工业开始采用流水线作业,这样可以大量减少人力成本和时间成本。

②工具的改善和创新,一大批新型的打铁机、织布机、纺车等工具的发明,丰富了生产工艺和技术手段。

③工艺的创新,享有盛誉的中国传统手工业技艺,如制瓷、造漆、纺麻等等,也在秦汉时期有了大量的发明和改进。

2、家庭手工业的发展在秦汉时期,家庭手工业有了很大的发展。

第5课《秦汉时期的经济、科技与文化》教学设计【课标要求】了解秦汉时期的民族交往交流交融和科技文化成就。

【重点难点】学习重点:秦汉时期科技文化成就学习难点:秦汉时期经济和科技文化发展的原因【教学环节】第一章秦汉经济1、农业发展(1)汉代农具改进:西汉的铁犁,有的已经开始安装犁壁,提高了耕作效率。

西汉时期发明了播种用的耧车。

东汉的牛耕:二牛一犁一人,一牛一犁一人。

2、水利工程建设(1)秦朝除了继续发挥郑国渠、都江堰等水利工程外,还开通了秦渠和江南运河。

(2)汉武帝时期修建了六辅渠、白渠等。

(3)汉武帝和汉明帝治理黄河,减少水患。

3、手工业(1)秦汉官营手工业:特点:规模大、分工细、工艺精湛突出行业:纺织业、冶铸业、制漆业、煮盐业、造船业(2)两汉丝织业:水平高,能使用提花机,染色技术高超(3)水排的发明:东汉杜诗发明了水力鼓风冶铁的工具4、商业(1)秦都咸阳是全国的商业中心,城内商铺林立。

(2)两汉的商业呈现空前繁荣的局面,每个城市都设有专供贸易的“市”,(3)西汉都城长安有东、西等九市。

(4)除长安外,还有洛阳、成都、邯郸、临淄和宛①五大城市,称为“五都”。

第二章秦汉科技1、造纸术(1)中国是世界上最早发明纸的国家。

西汉时期发明了纸。

(2)蔡侯纸:105年,东汉宦官蔡伦总结前人经验,改进了造纸术。

优点:原料易得、便宜,纸的质量和产量都得到提高。

(3)造纸术由中国传遍世界,促进了人类文化的传播。

2、医学(1)西汉《黄帝内经》,是我国现存最早的医书。

(2)东汉《神农本草经》,是我国古代第一部完整的药物学著作。

(3)医圣——东汉张仲景著有《伤寒杂病论》,系统阐述了中医理论和治病原则,奠定了我国古代中医治疗学的基础(4)东汉华佗擅长针灸和外科,制成的“麻沸散”是全身麻醉药剂,他还创制一套名为“五禽戏”的医疗体操,用来强身健体。

3、数学(1)成书于西汉初期的《周髀算经》(2)成书于东汉时期的《九章算术》。

《九章算术》总结了春秋战国以来的数学成就,涉及初等数学中算术、代数和几何的大部分内容,体现了中国古代数学以计算为中心的特点,对中国和东方数学的发展具有深远的影响。

历史的尘埃——秦汉时期的农工商业介绍就农耕世界而言,农、工、商业是最主要的经济门类,但彼此并非等齐而有本末之别。

古代中国,常将农业及与农业结合的家庭副业称作“本业”,将工商业等行业称为“末业”。

变法时规定,“力本业,耕织致粟帛多者复其身。

事末利及怠而贫者,举以为收孥”(《史记·商君列传》)。

“末利”,亦即工商。

秦统一后,宣布“上农除末”(《史记·本纪》)为国家制度。

文帝下诏云:“农,天下之大本也,民所恃以生也;而民或不务本而事末,故生不遂。

”(《汉书·文帝纪》)简言之,农业是生民生存之本,不致力于本业而事末,会使衣食匮乏而有夭丧之虞。

农业为本业是“万民之所公见”(《淮南子·主术训》),其实它还包含着一定的家庭副业,如饲养家禽、家畜,又如种植林木、菜蔬,最重要的应是家庭纺织。

景帝时,亦曾下诏“农,天下之本也”,但也“令郡国务劝农桑,益种树,可得衣食物”(《汉书·景帝纪》)。

在经济相对落后的地区,劝民种植桑麻及织绩,是地方行政长官施政的主要方向之一。

譬如,东汉初,桂阳太守茨充,“教民种殖桑柘麻之属,劝令养蚕织屦,民得利益焉”(《后汉书·循吏传》);东汉中期,五原郡虽适宜植麻,百姓却不知织绩,故冬月无寒衣,或衣草而见人,太守崔教民纺绩,“民得以免寒苦”(《后汉书·崔传》)。

耕与织之结合是形成传统小农经济模式之关键。

也正因为此,从秦汉至魏晋的户税征收,发生由钱向绢、绵的转化。

> >古代中国的工业或手工业,按生产部门划分,有纺织、制盐、矿冶、日用器物制造等,盐、铁更是关系到国计民生;按所有制性质、经营方式划分,有官营手工业、私营手工业和家庭手工业。

作为“末业”的手工业主要是指私营手工业。

许多场合下生产、销售是相衔接的,生产者往往也是销售者,手工业者或又具商人角色。

战国以来,独立的商贾阶层日趋活跃,成为生产、消费者之间的媒介,形成一个独立的产业部门。

秦汉时期的农业和手工业秦汉时期,是我国历史上一个非常重要的时期。

这个时期的经济繁荣不仅带动了人民生活水平的提高,还促进了社会文化的进一步发展。

其中,农业和手工业是当时经济的两大支柱。

本文将深入探讨秦汉时期的农业和手工业。

一、农业1.农业技术的发展秦汉时期的农业技术已经相当发达。

秦朝时期,公元前三世纪,大规模的修筑水利工程。

通过修筑渠道、水库等水利设施,提高了农田的灌溉面积,使得庄稼可以更好的生长。

同时,在农业机械化方面,也有了很大的进展。

秦始皇时期,百万军队参与的规模修建的长城出土了一批木制车裂,可以称得上是世界上最早的小型拖拉机了。

这种车裂不但可以把坚硬的土壤深耕细耕,而且还能够进行翻田、插秧等农活,极大地提高了农业生产力。

2.耕作方式的改进在耕作方式方面,当时流行的是“一秋种,两秋收,三秋空,四秋杂”,即依次种植小麦、二熟稻、豆粒、冬麦四种农作物,从而实现了农业连作的循环。

农民们还使用了化肥和替代品,提高了土地的肥力,保障了粮食作物的丰收。

3.农业社会化的发展秦汉时期的农业社会化发展十分严重。

大规模水利工程的修建,吸引了大批工匠迁入其中,促进了地区经济的繁荣。

同时,在长年累月的劳动之余,农民们还会进行手工制作。

比如说,手工织布、编织草席、磨豆腐、制作酒等等。

这些手工活动的发展,增加了农民们的收入,也促进了当地经济的发展。

二、手工业1.手工业的种类秦汉时期的手工业十分发达,涵盖了纺织、制陶、制铁、制瓷、制酒、制糖、炼盐等各个方面。

其中,陶器、铜器、丝织品、海盐等产品,以其独特的艺术魅力和制作技术,成为了当时的热门商品。

2.工匠的特殊地位在手工业中,工匠的地位十分特殊。

他们不仅要具有专业技能,还要有较高的道德品质和忍耐力。

在当时,工匠被认为是民间文化的重要传承者,他们通过手工艺的继承、发扬,推动了社会文化的发展。

3.手工业对社会发展的推动秦汉时期的手工业,为当时的经济发展做出了巨大的贡献。

当时,工匠的手工艺非常精湛,许多手工制品的品质得到了大幅提升,不仅满足了人们的日常生活需求,还成为了外贸的主要出口品。

史前至夏商时期中原地区手工业研究一、本文概述本文旨在深入探索史前至夏商时期中原地区手工业的发展历程、主要特点及其在当时社会经济文化中的地位和作用。

通过对这一时期的考古资料、历史文献进行系统的梳理和分析,本文试图揭示手工业技术的创新、手工业生产的组织形式、手工业产品的种类和用途,以及手工业与农业、畜牧业等其他经济部门的相互关系。

本文还将探讨手工业在推动中原地区社会经济发展、文化交流融合以及政治权力形成等方面所发挥的重要作用。

通过本文的研究,不仅可以深化对史前至夏商时期中原地区手工业的认识,还能为理解中国古代文明的起源和发展提供新的视角和思路。

二、史前时期中原地区手工业概述史前时期的中原地区,即现今中国的黄河流域及其周边地带,是中华文明的发源地之一。

这一时期的手工业发展,不仅反映了当时社会的生产水平,也深刻影响了后续历史时期的手工业技术。

在史前时期,中原地区的手工业主要包括制陶、石器制作、纺织、骨器制作、木器制作等多个方面。

其中,制陶业尤为发达,陶器的制作技术在这一时期达到了较高的水平,出现了各种造型独特、装饰精美的陶器。

石器制作方面,中原地区的石器工艺也逐渐由粗犷向精细转变,出现了许多功能多样、设计精巧的石器工具。

纺织业在史前时期的中原地区同样有着悠久的历史。

原始的纺织技术,如纺纱、织布等,在这一时期已经得到了初步的发展。

同时,骨器制作和木器制作也取得了一定的进步,这些手工制品在日常生活和生产中发挥着重要的作用。

史前时期中原地区手工业的发展,得益于当时社会的生产需要和技术的不断进步。

随着生产工具的不断改进和制作技术的不断提高,手工业制品的质量和数量都得到了显著的提升。

这些手工制品不仅满足了人们的日常生活需要,也在一定程度上推动了社会经济的发展。

史前时期中原地区的手工业发展具有多样性、创新性和实用性的特点。

这些手工制品不仅展示了当时人们的智慧和创造力,也为后续历史时期的手工业发展奠定了坚实的基础。

三、夏商时期中原地区手工业的发展在夏商时期,中原地区的手工业得到了显著的发展,不仅技艺更加精湛,而且生产规模也明显扩大。

秦汉时期广西地区汉文化研究——以考古资料为中心的考察秦汉时期广西地区汉文化研究——以考古资料为中心的考察在中国历史上,秦汉时期被视为中国古代文明的重要时期。

秦汉时期的文化追溯至公元前221年至公元220年,政治、经济、社会等各个方面都发生了重大变革。

而在广西地区,秦汉时期的文化状况受到考古资料的广泛关注。

本文将以考古资料为中心,对秦汉时期广西地区的汉文化进行研究和考察。

广西地区位于中国南部,地理位置独特,拥有丰富的自然资源,是交通要地和人文景观的宝库。

在秦汉时期,广西地区已经成为中国南部的繁荣地区之一。

而考古资料为我们提供了重要的线索,帮助我们理解当时广西地区的汉文化发展情况。

首先,考古资料显示秦汉时期广西地区与中原地区的文化交流十分频繁。

在广西地区发现的大量青铜器、陶器等文物与中原地区的文化特征高度相似,这表明广西地区与中原地区之间有着密切的交流。

秦汉时期的丝绸之路贯穿亚欧大陆,而广西地区成为丝绸之路的重要通道之一。

文化交流不仅仅是物质上的交流,更是思想、艺术、技术等方面的交流。

广西地区的汉文化正是在这种频繁的交流中得以发展和繁荣的。

其次,考古资料还显示秦汉时期广西地区的农业、手工业和商业等经济活动十分发达。

在广西地区的遗址中,发现了大量的农具、纺织工具、商业用具等。

这些文物证明在当时的广西地区,农业、手工业和商业都得到了高度的发展。

而这种经济繁荣对广西地区的文化发展起到了至关重要的作用。

经济繁荣不仅为人们提供了丰富的物质生活条件,还为文化的发展提供了土壤和动力。

最后,考古资料还揭示出秦汉时期广西地区的社会组织和宗教信仰等方面的特征。

在广西地区发现的遗址中,出土了大量的石刻、墓葬等文物。

这些文物所展现出的社会组织和宗教信仰的特征与中原地区的文化特征具有一定的差异。

这说明广西地区在秦汉时期具有独特的社会组织和宗教信仰体系。

具体的研究还需要进一步的考古和学术探讨。

综上所述,通过对秦汉时期广西地区汉文化的考古资料进行研究和考察,我们可以了解到广西地区在该时期的文化状况。

《秦汉时期的经济、科技与文化》作业设计方案(第一课时)一、作业目标1. 通过对秦汉时期经济、科技与文化的了解,深入理解中国古代历史的发展脉络。

2. 培养学生的历史意识和文化素养,提高其分析问题和解决问题的能力。

二、作业内容1. 搜集秦汉时期经济、科技与文化方面的相关资料,并简要介绍其中重要的历史事件或人物。

a. 经济方面:农业、手工业、商业等方面的成就。

b. 科技方面:天文、数学、物理、医学等方面的创新。

c. 文化方面:文学、艺术、哲学等方面的代表作品及人物。

2. 分析秦汉时期经济、科技与文化对当时社会和后世的影响。

a. 从经济角度分析秦汉时期农业、手工业的发展对当时社会的影响。

b. 从科技角度分析秦汉时期的创新对当时社会和后世的影响。

c. 从文化角度分析秦汉时期的代表作品和人物对当时社会和后世的影响。

三、作业要求1. 独立完成作业,确保资料的准确性和真实性。

2. 按照要求简要介绍相关历史事件或人物,分析要客观、全面。

3. 作业字数不少于200字。

四、作业评价1. 评价内容:学生对秦汉时期经济、科技与文化的了解程度,分析问题的能力,以及历史意识和文化素养的提升情况。

2. 评价方法:教师评价与学生互评相结合,重点对学生的作业内容进行分析和讨论。

3. 评价标准:根据学生的回答情况,给予相应的成绩评定,以激励学生的学习积极性和主动性。

五、作业反馈1. 教师根据学生的作业情况,及时给予反馈和指导,帮助学生更好地理解和掌握相关知识。

2. 学生根据教师的反馈,对作业进行反思和总结,调整学习方法和策略,提高学习效果。

3. 通过作业反馈,教师还可以了解学生的学习需求和问题,进一步优化教学内容和方法,提高教学质量。

通过此次作业的设计,旨在让学生通过亲身参与,了解秦汉时期经济、科技与文化的丰富内涵,同时培养学生的历史意识和文化素养,为其未来的学习和发展奠定基础。

作业反馈部分,教师将根据学生的完成情况、分析问题的能力以及历史意识和文化素养的提升情况给予评价。

从考古资料论秦汉时期江南手工业与中原的关系从考古资料论秦汉时期江南手工业与中原的关系周琍【作者简介】周琍嘉应学院财经系讲师、华中师范大学历史文献研究所博士【关键词】秦汉时期/江南手工业/中原/地域特色/文化关系中图分类号:K871.41 文献标识码:A 文章编号:1003-6962(2004)02-0038-06秦汉时期,随着社会生产力的发展,江南地区的手工业在冶铁、炼钢、青铜器、舟船、釉陶、青瓷、漆器、纺织等方面取得了较大的成就,形成了自己的地域特色。

但江南手工业的发展并不是偶然的,它在很大程度上受到中原手工业的影响。

本文试图结合文献和考古资料,探讨秦汉时期江南手工业和中原的关系及其形成原因。

一、江南手工业的地域特色“江南”一词,在秦汉史籍中屡见记载。

这里所说的“江南”,是泛指岭南以北、长江流域及其以南的广大地区。

它包括会稽、丹阳、豫章、南郡、江夏、长沙、桂阳等郡,还有沿长江南岸的巴蜀之地也在其列。

也就是汉代扬、荆二州的大部分和益州的一部分地区。

江南地区有着悠久的社会文明。

经过艰辛的开发历程,到东汉一朝,扛南与中原地区的经济差度趋向缩小,成为一个颇具特色的经济区。

手工业领域显著进步,具有自己独特的地域特色。

在纺织业方面,汉代江南的蜀锦、越布都颇有知名度。

蜀锦是最早驰名于市场的传统手工产品之一,它以图案古雅、富有地方和民族风格著称。

巴蜀土地肥沃,桑叶鲜嫩汁多,蚕丝质量很好,丝绸的上色性特佳。

另外,那里的水质最适于丝绸染色和洗濯。

两者相辅相成,为蜀锦生产提供了良好的条件(注:上海市纺织科学研究院:《纺织史话》,上海科学技术出版社1978年版。

)。

汉时,蜀锦的颜色鲜艳,经久不变。

扬雄在《蜀都赋》中称赞蜀锦为“阿丽纤靡”和“自造奇锦”。

著名的蜀锦还畅销海内外如印度等地,并且转输到中亚、西亚一带(注:《汉书》卷六十一《张骞传》。

)。

降至三国,其花色品种日见繁多,有织纹由粗到细、互相对称,宛如雨丝的白色线条,再配以各种图案的雨丝锦;有在单色的底色上织成彩色方格,配以各色图案的方方锦。

史称“蜀之锦绣,绝妙天下”(注:《古今图书集成》卷三百一十八《太平清话》。

)。

可以想见蜀锦在我国丝绸我上的重要地位(注:张保丰:《中国丝绸史稿》,学术出版社1989年版。

)。

江东闽越一带出产的细质麻布,也是一种质量优良、堪与织锦同比的纺织品。

《后汉书·陆续传》载:“(续)喜著越布单衣,光武见而好之,自是常敕会稽郡献越布。

”可见越布之精细。

这种越布,在东汉前期不多,还是一种高级的赏赐品,如《后汉书·皇后纪》载,明帝死后,“诸贵人当徙居南宫,太后感惜别之怀,各赐王赤绶,加安车驷马,白越三千端(注:一端二丈),杂布二千匹,黄金十斤。

”和帝死后,邓太后赐贵人“王青盖车采饰,辂、骖马各一驷,黄金三十斤,杂帛三千匹,白越四千端。

”到东汉后期,服著白越布的人多了,但越布仍被视为贵重服装。

王符《潜夫论·浮侈篇》说:“从奴仆妾,缘服葛子升越,简中女布,细致绮觳,冰纨锦绣。

”可见它仍是与“细致绮觳,冰纨锦绣”并列的。

《后汉书》注引沈怀远《南越志》说“蕉布之品有三:有焦布、竹子布,又有葛焉。

虽有粗精之殊,皆同出而异名。

”又引扬雄《蜀都赋》曰:“布则蜘蛛作丝,不可见风,tǒng@②中黄润,一端数金。

”盛弘之《荆州记》曰:“秭归县室多幽闲,其女尽织布,至数十升。

”看来,葛子、升越(当即是白越、越布)tǒng@②中、女布可能是葛、麻中的四种质量优良的品种。

葛、越出自会稽,女布出自秭归附近,tǒng@②中出自蜀郡。

左思《吴都赋》说:“蕉葛、升越,弱于罗纨”,说明这两种麻葛织物胜于丝织品(注:曾延伟:《两汉社会经济发展史初探》,中国社会科学出版社1989年版。

)。

另在印花技术上,江南人民已能应用套版印花丝织物。

金银色印花纱是我国第一次发现的三套版印花纱。

印花敷彩纱是我国第一次发现的印花和彩绘相结合的印花纱。

这些印花法都突破了只有绣花的传统工艺,使丝织物的质量有显著提高,为后世的缕空版筛网印花法、绞缬印花法等作了技术准备(注:[6]王@③:《马王堆汉墓的丝织物印花》,《考古》1979年第5期。

)。

在造船业方面,汉代江南的楼船很有名气。

由于江淮以南多水阻,早在春秋时期,吴、越的楼船士就已经出现。

史称“木客大冢者,勾践父允常冢也。

初徙琅琊,使卒船卒二千八百人,伐松柏以为桴,故曰木客”(注:《越绝书》卷八。

)。

汉代,楼船士的发展更为迅速。

据文献记载“秦使尉屠睢将楼船士以攻越”(注:《汉书》卷六十四《严助传》。

)。

司马错率“巴蜀众十万,大舶船万艘,米六百万斛,浮江伐楚”(注:《华阳国志》卷三引《蜀王本纪》。

)。

武帝将伐闽越,“会天暑多雨,楼船卒水居击棹,未战而疾死者过半”(注:《史记》卷三十《平准书》,《汉书》卷二十四《食货志》,《汉书》卷六《武帝纪》。

)。

又武帝平定南越反叛时,“因南方楼船卒二十余万人击南越”。

可见,秦汉的楼船士,不仅遍布南方各地,而且实力也较雄厚。

江南“多楼船”,这是一大地域特色。

在陶瓷制造业方面,江南人民不但保持着自己的优秀传统,并在釉陶方面进一步创新。

与北方釉陶所施的“铅釉”不同,在南方各地发现的各种硬陶上往往有一层薄薄的釉,其成分可能是(氧化硫),颜色很浅,或黄或绿,烧成温度甚高,属于青釉系统(注:王仲殊:《汉代考古学概说》,中华书局1984年版。

)。

这种硬质釉陶主要流行在江南地区,可说是一种由原始青瓷向成熟青瓷过渡的制品。

佳者胎质坚致细密,色灰白,似为瓷土所制。

一般产品的胎料均不及原始瓷,但与中原地区常见的低温铅釉陶器断然有别。

根据西汉墓葬的发掘资料,这种带釉陶制品数量约占全部随葬品的一半以上,浙江地区尤多,开始显露出浙江陶瓷的地位和特色(注:《文物考古工作三十年》(1949-1979),文物出版社1979年版。

)。

在江苏盐城(注:《江苏盐城三羊墩汉墓清理报告》,《考古》1964年第8期。

)、扬州东风砖瓦厂(注:《扬州东风砖瓦厂汉代木椁墓群》,《考古》1980年第5期。

)、江西等地都有这种青釉产品的出土。

从瓷器器型比较,福建崇安汉城遗址发掘的“闽越式”陶器,器形有匏壶、瓿、提桶、瓮、罐、钵、小盒等,均为中原和北方地区完全不见或罕见(注:林中干:《论福建地区出土的汉代陶器》,《考古》1987年第1期。

)。

地方色彩浓厚,与西汉“南越式”陶器形制作风大多一致。

浙江是我国瓷器的著名发源地。

其各窑所产的青瓷,胎质细腻,呈现灰白色,完全烧结,不吸水,击之有铿锵声。

釉呈现青黄、淡黄、纯青等色,色泽淡雅。

部分黑瓷,色黑如漆,釉面闪光,十分优美。

说明浙江地区生产的瓷器有其独到之处。

据中国科学院上海硅酸盐研究所对上虞小仙坛窑址的瓷胎和窑址附近的瓷石进行的化学分析,它们的化学成分十分接近(注:郭演仪、王寿英、陈尧成:《中国历代南北方青瓷的研究》,《硅酸盐学报》第八卷第3期,1980年。

),说明小仙坛瓷窑是就地取材的。

汉代瓷器由于胎釉原料中铁、钛氧化物含量较低,所以胎色比两晋时的越瓷白,釉色纯青,不发灰。

从考古发掘的材料来看,中原地区和江南地区的铜器也有着不同的风格。

属于中原地区的造型庄重浑厚,加以错金银等,显得富丽堂皇,典雅大方。

铜器上的动物图案,粗犷有力,体态矫健,有着浓厚的北方草原的气息;而南方铜器的纹饰以阴刻为主,给人以特别细腻的感觉,仿佛置身于我国南方山明水秀的自然景色之中。

如江、浙、皖、湘、粤等地的铜器制造比较发达,青铜器如釜、甑、壶、奁、博山炉等,在东汉统治阶级墓葬中不断出土;长沙月亮山、衡阳蒋家山出土的青铜器皿中,有的铜瓶、博山炉、奁上刻满了细密的花纹,常见的是姿态活泼的长龙。

·在江苏丹阳城北6公里的宗头山东汉墓出土的铜器有壶、洗、双鱼盘、灶、镜、带钩等,其中一枚鎏金铜带钩,钩身阴刻云龙纹,钩颈刻一龙首(注:李发林:《战国秦汉考古》,山东大学出版社1991年版。

)。

在湖南长沙西汉后期墓中的一件镀金的铜酒樽,自器身到器盖,全部镂刻着细线流云纹,纹样细致、流畅,很像漆器上的花纹(注:中国科学院考古研究所:《长沙发掘报告》第112页,科学出版社1957年版。

),铜器上镂刻花纹的工艺,在战国时代已经出现,到汉代又得到进一步的发展,而且主要流行在江南地区。

另外值得注意的是,虽然自西汉中期以来,汉代铜镜的样式是全国统一的,但东汉中期以后的“禅兽镜”和“画像镜”却首先是在长江流域开始兴起。

根据日本出土的许多铜镜的铭文,当时洛阳的制镜技术是最有名的,但会稽郡(浙江省绍兴)的技师也可以与洛阳的技师相比。

浙江绍兴的铜器制造业在东汉晚期颇为发达,这里是浮雕式花纹铜镜的制作地点。

总之,在东汉的中后期,江南的会稽郡无疑也已成为制作铜镜的一个中心了。

另外,湖北鄂城应是仅次于会稽的另一制镜中心。

这里所产的武昌镜非常有名。

其图像布局和浮雕作风与绍兴镜极为相似。

如在荆门县文化馆见到的两面出自当地的神人龙虎画像镜。

其中一镜径16厘米,钮座外带方格,无铭;另一镜径18.6厘米,铭为“袁氏乍竟真大巧,东王公,西王母,青龙在左,白虎居右,山人子乔、赤踊子,千秋万岁不知老,渴饮玉泉饥食枣。

”从画像镜推测武昌的铸镜业曾从会稽移入了非常精致的神人画像镜工艺,虽有一点自身的特点,但基本风格却是一致的(注:湖北省博物馆、鄂州市博物馆:《鄂城汉三国六朝铜镜》,文物出版社。

)。

这两地制镜风格较一致,但与陕西等地的同类镜子相比,则差别明显。

如武昌镜是以浮雕式的半圆方枚乳神兽镜和重列神兽镜为其主要内容。

在陕西西安、乾县出土的半圆方枚乳神兽镜和重列神兽镜,其神人和怪兽的形态就比较呆滞;而且,外缘上流行的那周流云纹类似于后代的忍冬纹,与会稽镜、武昌镜中的云纹带都不相同(注:陕西省文物管理委员会:《陕西省出土铜镜》图75-78,文物出版社1959年版。

);在绍兴的一面非常精致的中平四年半圆方枚乳神兽镜上(《浙江》图28)的边缘上,出现了一种往往有羽人操舟、奔龙、飞凤、走兽等生动图像组成的画纹带。

这种画纹带汉末起源于会稽,东吴时武昌镜也采用,并常用在非常讲究的镜子上;前述陕西等地的两种神兽镜,则又表明这种画纹带也影响到了中原地区,只是其外缘内常见的一道动物画纹带并不如东吴的画纹带那样生动。

故武昌镜的工艺传统和会稽镜属于同一个系统而与中原之镜的风格不同(注:湖北省博物馆、鄂州市博物馆:《鄂城汉三国六朝铜镜》,文物出版社。

)。

在汉代铜镜中,最有代表性的是“透光镜”,透光镜又称日光镜,其镜面的光亮,在阳光和聚光灯的照射下,可在墙上反映出它背面的铭文和图像,西方人誉称“魔镜”。

在江西樟树的汉墓中,就出土了一块“透光镜”。

“向日观之,背文之影悉现于素壁。

”这种制镜技术,是冶金史上的光辉成就。

这块“透光镜”的出土,说明江西在汉代的冶铜铸镜技术处在全国的前列(注:刘良群:《论汉代江西经济的发展》,《江西社会科学》1994年第3期。