配位化学的早期历史及Werner配位理论

- 格式:ppt

- 大小:1.07 MB

- 文档页数:7

无机化学中的配位化学理论是研究配合物形成、结构和性质的学科。

配合物是指由两个或多个离子或分子间的配位键结合而成的复合物,其中一个离子或分子起着配位中心的作用,其他则作为配体。

配位键一般由金属离子或原子与一个或多个配体的配位作用形成。

配位化学理论是无机化学领域一个重要的分支,它能够解释许多无机化学现象和化学反应。

一、配位化学的历史配位化学是早期化学家研究无机化合物所产生的。

18世纪末,Bergman首次提出了“配位”的概念,认为金属离子可以和一些特定的分子或离子发生化学反应,在这种反应中所产生的化合物称为配合物。

19世纪中叶,水合物和铜酰胺的合成让配合物变得更加重要。

20世纪初,单位配合数的概念被提出,并在1930年代得到广泛应用。

1952年,Jørgensen首次提出了“配位键”的概念,为配位化学理论的快速发展奠定了基础。

此后,人们逐渐深入研究了配合物的结构和性质,配位化学理论也得到了更为深刻的认识。

二、配位键的形成配位化学的核心是配位键的形成。

配位键可以分为共价性和离子性两种。

共价式键通常存在于过渡金属配合物中,它由金属离子的未满足配位电子对与配体的配位电子对相互重叠形成。

而离子式键则通常存在于铜、银和金等含d10电子的金属配合物中,它由金属离子的正电荷和配体的负电荷静电作用形成。

此外,还有一种类似氢键的键,即氢键型配位键,它主要存在于氢氧根、氨、水和羟基等配体中。

三、配位环境的影响配合物的结构和性质取决于配位环境,即最内层的配体、次内层的离子和周围溶剂的影响。

其中,配体的种类、数量和配位位置是影响配合物结构的关键因素。

次内层的离子通过配位作用能够改变配合物的电荷和几何构型。

而溶剂分子也能与金属离子配位形成溶剂合金属离子,并影响配合物的物理化学性质。

此外,温度、压力、电场等外部因素也会影响配合物的性质。

四、配合物的分类配合物可以根据金属离子的性质、配体的性质和功能进行分类。

根据金属离子的性质,配合物可以分为过渡金属配合物、主族金属配合物和内过渡金属配合物。

配位化学的创始人---维尔纳(Alfred.Werner)上官亦卿(西北大学化学系05级材料化学专业 西安 710069)摘要:本文主要介绍配位化学之父——维尔纳发现配位理论的过程、所获得的成就、与同时代科学家袁根生的争论以及简谈配位化学的发展。

关键词:维尔纳 配位化学理论 配位化学的发展1913年诺贝尔奖金获得者,配位化学的奠基人维尔纳(1866—1919,瑞士)是第一个认识到金属离子可以通过不只一种“原子价”同其他分子或离子相结合以生成相当稳定的复杂物类,同时给出与配位化合物性质相符的结构概念的伟大科学家。

一、实践与挑战配位化合物曾经是对无机化学家的一个挑战。

在早期的化学中,他们似乎是不寻常的和反抗通常原子规律的。

通常元素都有固定的原子价,如Na +、O 2-、Cu +2/+3、P -3/+3/+5。

然而,某些元素的化合物却难以用通常原子价图式去解释。

例如Cr 的原子价是+3,为什么原子价都已经满足CrCl 分子和NH 分子,却依然能够相互作用形成CrCl ·6NH 分子?同样,PtCl 可以继续同NH 作用生成PtCl ·4NH ?33332323对于CoCl 3·6H 2O 的有趣故事,人们知道的更早。

1799年的塔萨厄尔(Tassaert)往CoCl 2溶液中加入氨水,先生成Co(OH)2沉淀,继续加入氨水则Co(OH)2溶解,放置一天后便析出一种橙色晶体,经过分析得知是CoCl 3·6NH 3,Co(OH)2在过量氨的存在下被氧化成3价。

起初,人们把这种橙色晶体看成是稳定性较差的CoCl 3和6NH 3分子加合物;但事实却相反,当把它加热到150°C 时,却无法释放出氨;用稀硫酸溶解后,回流几个小时也不生成硫酸铵。

这一特征引起了人们的注意[1]。

1847年前后,根特(F.A.Genth)进一步研究了三价钴盐与氨生成的几种化合物,并分析了他们的组成。

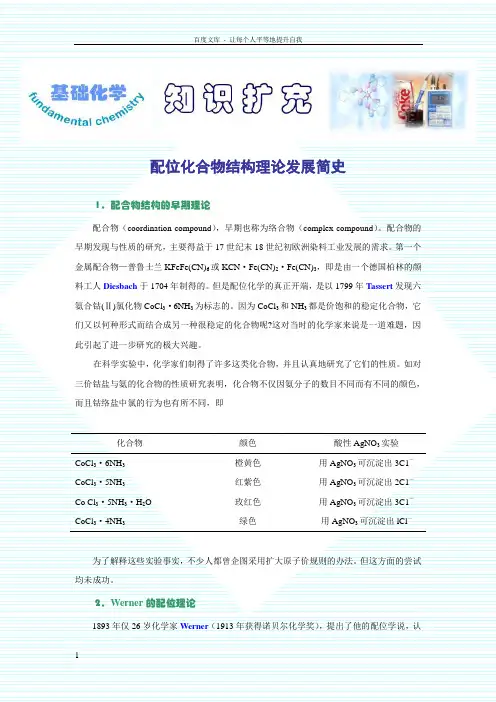

配位化合物结构理论发展简史1.配合物结构的早期理论配合物(coordination compound),早期也称为络合物(complex compound)。

配合物的早期发现与性质的研究,主要得益于17世纪末18世纪初欧洲染料工业发展的需求。

第一个金属配合物—普鲁士兰KFeFe(CN)6或KCN·Fe(CN)2·Fe(CN)3,即是由一个德国柏林的颜料工人Diesbach于1704年制得的。

但是配位化学的真正开端,是以1799年Tassert发现六氨合钴(Ⅱ)氯化物CoCl3·6NH3为标志的。

因为CoCl3和NH3都是价饱和的稳定化合物,它们又以何种形式而结合成另一种很稳定的化合物呢?这对当时的化学家来说是一道难题,因此引起了进一步研究的极大兴趣。

在科学实验中,化学家们制得了许多这类化合物,并且认真地研究了它们的性质。

如对三价钴盐与氨的化合物的性质研究表明,化合物不仅因氨分子的数目不同而有不同的颜色,而且钴络盐中氯的行为也有所不同,即化合物颜色酸性AgNO3实验CoCl3·6NH3橙黄色用AgNO3可沉淀出3C1—CoCl3·5NH3红紫色用AgNO3可沉淀出2C1—Co Cl3·5NH3·H2O 玫红色用AgNO3可沉淀出3C1—CoCl3·4NH3绿色用AgNO3可沉淀出lCl—为了解释这些实验事实,不少人都曾企图采用扩大原子价规则的办法。

但这方面的尝试均未成功。

2.Werner的配位理论1893年仅26岁化学家Werner(1913年获得诺贝尔化学奖),提出了他的配位学说,认为:(1)一些金属的原子价除主价外,还可以有副价,而且,元素倾向于既满足它的主价又要满足它的副价。

例如在CoCl 3 4NH 3中,钻的主价为三,副价为四,即三个氯离子满足了钻的主价,与氨分手的结合使用了副价。

(2)络合物分为“内界”和“外界”。

第一章配位化学的早期历史及Werner配位理论长期以来,配位化合物对于无机化学家都是一个挑战。

在化学的早期阶段,配位化合物似乎很不寻常(因此,有“复杂”离子之称),而且它们似乎不服从通常的化学价键规律。

今天,它们构成了当前无机研究的主体。

一项对“无机化学杂志”近期刊登论文的调查表明:大约70%的论文是关于配位化合物的。

尽管通常的价键理论可加以扩展以适用于这些化合物,但仍然有许多棘手的问题有待解决。

在合成工作中,配合物的实验室合成一直是一个挑战。

生物无机化学快速发展的领域就集中在生命体系中配位化合物的存在上。

现代配位化合物的研究以阿尔佛雷德.维尔纳和乔金森两人的研究为起点。

他们两人不仅在合成和实验方面,而且在解释和理论上都堪称睿智的化学家。

就象结果表明的那样,他们对所观察到现象的解释是完全不同的,因此,作为这一研究的主持人,彼此都刺激对方去做进一步的实验为自己的观点增加证据。

根据半个世纪后我们的观点,我们可以得出结论:在对他俩所获实验证据的解释中,维尔纳的观点是“正确”的,而乔金森的观点则是“错误”的。

的确,维尔纳是第一个获得诺贝尔化学奖(1913年)的无机化学家。

然而,乔金森的贡献不能说不重要,他是唯一的第二个进行络合物实验研究的人,他若不是对一些在他那个时代盛行的价键理论太偏爱的话,他可能也会取得和维尔纳一样的成果和名声。

要在此对维尔纳-乔金森的论战进行广泛的讨论,篇幅显然不够,但我们可以对十九世纪后半叶化学家们所面对的问题作一个简要概述。

许多元素都有固定的“化合价”,诸如钠是+1价,而氧是-2价,而有些元素显两种或三种稳定的“化合价”,例如铜有+1和+2价,而磷有-3、+3和+5价。

然而,有些金属的化合能力却很难用这一简单理论来解释清楚。

如铬的标准价态是+3,而铂的是+2和+4。

但这些金属的氯化物仍能和氨发生反应(而在氨中,氮和氢的化合价已经饱和了):CrCl3 + 6NH3→CrCl3·6NH3PtCl2 + 4NH3→ PtCl2·4NH3乔金森试图把这些化合物比照有机化合物来表述其分子式,例如,颜色早期命名CoCl3·5NH3紫色紫络合物CoCl3·4NH3绿色绿络合物CoCl3·4NH3紫罗兰色紫罗兰色络合物维尔纳在形成他的关于配位化合物结构的构想时,面对的是如下事实。

配位化学的发展配位化学是在无机化学基础上发展起来的一门边沿学科。

它所研究的主要对象为配位化合物(CoordinationCompounds,简称配合物)。

早期的配位化学集中在研究以金属阳离子受体为中心(作为酸)和以含N、O、S、P等给体原子的配体(作为碱)而形成的所谓"Werner配合物"。

第二次世界大战期间,无机化学家在围绕耕耘周期表中某些元素化合物的合成中得到发展,在工业上,美国实行原子核裂变曼哈顿(Manhattan)工程基础上所发展的铀和超铀元素溶液配合物的研究。

以及在学科上,1951年Panson和Miler对二茂铁的合成打破了传统无机和有机化合物的界限。

从而开始了无机化学的复兴。

当代的配位化学沿着广度、深度和应用三个方向发展。

在深度上表现在有众多与配位化学有关的学者获得了诺贝尔奖,如Werner创建了配位化学,Ziegler 和Natta的金属烯烃催化剂,Eigen的快速反应。

Lipscomb的硼烷理论,Wnkinson 和Fischer发展的有机金属化学,Hoffmann的等瓣理论Taube研究配合物和固氮反应机理,Cram,Lehn和Pedersen在超分子化学方面的贡献,Marcus的电子传递过程。

在以他们为代表的开创性成就的基础上,配位化学在其合成、结构、性质和理论的研究方面取得了一系列进展。

在广度上表现在自Werner创立配位化学以来,配位化学处于无机化学趼究的主流,配位化合物还以其花样繁多的价键形式和空间结构在化学理论发展中。

及其与其它学科的相互渗透中。

而成为众多学科的交叉点。

在应用方面,结合生产实践。

配合物的传统应用继续得到发展。

例如金属簇合物作为均相催化剂,在能源开发中C1化学和烯烃等小分子的活化,螯合物稳定性差异在湿法冶金和元素分析、分离中的应用等。

随着高新技术的日益发展。

具有特殊物理、化学和生物化学功能的所谓功能配合物在国际上得到蓬勃的发展。

自从Werner创建配位化学至今100年以来,以Lehn为代表的学者所倡导的超分子化学将成为今后配位化学发展的另一个主要领域。

配位化学的发展史摘要自从1893年瑞士化学家维尔纳创立配位化学已来,配位化学理论得到不断发展,逐渐完善。

经过化学家们100多年的努力,由传统经典的配合物,发展到今天的配位超分子化合物,并显示出结构和功能上的优越特性,成为现代无机化学的一个发展方向。

关键词配位化学晶体工程配位超分子化学自从1893年瑞士化学家维尔纳(Werner)在德国《Journal of Inorganic Chemistry》上发表了题为“对于无机化合物结构的贡献”的配位化学方面的第一篇经典著作之后[1],原本作为无机化学分支的配位化学发展极为迅速,并始终处于无机化学研究的主流。

配位化学的发展打破了传统的有机化学和无机化学之间的界限,在众多配合物中金属离子和有机配体形成的配合物以其花样繁多的价键形式和空间结构,在化学键理论发展、配合物性能等多样性方面引起了人们广泛的研究兴趣。

1 经典配位化学的产生和发展配合物的记载在很早就有,国外文献[2]最早记录的配合物—普鲁士蓝(Prussian Blue)是在1704年,其化学结构是FeIII4[FeII(CN)6]3,距今已有300年历史了。

我国《诗经》记载“缟衣茹藘”,“茹藘在阪”,实际上是二羟基蒽醌和铝钙离子生成红色配合物(比普鲁士蓝发现早2000多年)。

最早关于配合物的研究是1798年法国塔索尔特(Tassert)关于黄色氯化钴([Co(NH3)6]Cl3)的研究,他在CoCl2溶液中加入NH3•H2O 后没有得到Co(OH)3,而是得到了桔黄色结晶,起初认为是一种复合物(CoCl3•6NH3),但他在该桔黄色结晶的溶液中加碱后得不到NH3,也检查不出Co3+离子的存在,可见Co3+与NH3是紧密结合在一起的,而加AgNO3后却得到了AgCl沉淀,证明Cl-是游离的。

塔索尔特的报道使一些化学家开始研究这类化合物,因为当时的原子价理论不能解释这类化合物,故称之为复杂化合物,即络合物。

第一章配位化学的早期历史及Werner配位理论长期以来,配位化合物对于无机化学家都是一个挑战。

在化学的早期阶段,配位化合物似乎很不寻常(因此,有“复杂”离子之称),而且它们似乎不服从通常的化学价键规律。

今天,它们构成了当前无机研究的主体。

一项对“无机化学杂志”近期刊登论文的调查表明:大约70%的论文是关于配位化合物的。

尽管通常的价键理论可加以扩展以适用于这些化合物,但仍然有许多棘手的问题有待解决。

在合成工作中,配合物的实验室合成一直是一个挑战。

生物无机化学快速发展的领域就集中在生命体系中配位化合物的存在上。

现代配位化合物的研究以阿尔佛雷德.维尔纳和乔金森两人的研究为起点。

他们两人不仅在合成和实验方面,而且在解释和理论上都堪称睿智的化学家。

就象结果表明的那样,他们对所观察到现象的解释是完全不同的,因此,作为这一研究的主持人,彼此都刺激对方去做进一步的实验为自己的观点增加证据。

根据半个世纪后我们的观点,我们可以得出结论:在对他俩所获实验证据的解释中,维尔纳的观点是“正确”的,而乔金森的观点则是“错误”的。

的确,维尔纳是第一个获得诺贝尔化学奖(1913年)的无机化学家。

然而,乔金森的贡献不能说不重要,他是唯一的第二个进行络合物实验研究的人,他若不是对一些在他那个时代盛行的价键理论太偏爱的话,他可能也会取得和维尔纳一样的成果和名声。

要在此对维尔纳-乔金森的论战进行广泛的讨论,篇幅显然不够,但我们可以对十九世纪后半叶化学家们所面对的问题作一个简要概述。

许多元素都有固定的“化合价”,诸如钠是+1价,而氧是-2价,而有些元素显两种或三种稳定的“化合价”,例如铜有+1和+2价,而磷有-3、+3和+5价。

然而,有些金属的化合能力却很难用这一简单理论来解释清楚。

如铬的标准价态是+3,而铂的是+2和+4。

但这些金属的氯化物仍能和氨发生反应(而在氨中,氮和氢的化合价已经饱和了):CrCl3 + 6NH3→CrCl3·6NH3PtCl2 + 4NH3→ PtCl2·4NH3乔金森试图把这些化合物比照有机化合物来表述其分子式,例如,颜色早期命名CoCl3·5NH3紫色紫络合物CoCl3·4NH3绿色绿络合物CoCl3·4NH3紫罗兰色紫罗兰色络合物维尔纳在形成他的关于配位化合物结构的构想时,面对的是如下事实。