日本的佛教文化(下)

- 格式:ppt

- 大小:8.01 MB

- 文档页数:27

日本奈良时代佛教艺术研究日本奈良时代(710年-784年)是日本历史上的一个重要时期,也是佛教艺术繁荣的时期。

在这个时期,佛教从中国传入日本,并在文化、艺术和宗教等方面对日本产生了深远的影响。

这段历史时期的研究对于我们了解日本佛教艺术的发展以及日本古代社会的文化景观具有重要意义。

首先,奈良时代佛教艺术的特点之一是对唐代佛教艺术的吸收与创新。

奈良时代的日本政府高度重视佛教的推广与宗教文化的发展,使得佛教艺术在这一时期得到了大力发展。

从唐代佛教艺术传入到日本的文化元素中,日本人不仅仅是照搬,还通过本土化的创造加以改进,形成了独特的艺术风格。

例如,奈良时代的佛教雕塑以无脖子、无肩膀的独特姿态为特色,与唐代的作品有明显区别。

这种创新和发展不仅表现在雕塑上,还表现在绘画、建筑和手工艺等方面。

其次,奈良时代佛教艺术研究还需要关注不同佛教派系之间的差异。

在奈良时代,佛教在日本社会的影响日益扩大,出现了多个佛教派系的争斗和竞争。

这些佛教派系之间在教义、艺术风格和宗教仪式等方面存在差异,对于佛教艺术的发展产生了重要影响。

例如,天台宗与法相宗的影响之争对佛教绘画和雕塑艺术的发展产生了深远的影响。

研究奈良时代的佛教艺术,需要从佛教教义的角度去分析不同派系对艺术的贡献,理解艺术作品与宗教文化之间的关系。

此外,奈良时代佛教艺术的研究还需要关注其与社会文化背景的关系。

佛教艺术不仅是一种宗教表达,也反映了当时的社会风俗、政治环境和文化特征。

在奈良时代,大量的佛教寺庙建筑、建筑构件以及供奉佛像的形式和风格,都能够提供对当时社会文化背景的重要线索。

通过对这些艺术作品的研究,我们可以了解奈良时代的社会结构、宗教信仰和日本古代文化的特征。

总之,日本奈良时代佛教艺术的研究是日本古代文化研究中的重要方向之一。

通过对奈良时代佛教艺术的深入研究,我们可以了解到佛教与日本文化的交流与融合,以及佛教艺术在日本历史和文化中的地位和作用。

此外,还需要将佛教艺术作为整体去研究,认识到文化、艺术和宗教之间的互动关系。

浅谈日本佛教理工院材料物理11358098 朱旭阳我不是文史类研究者,只是根据少数的资料加自己的理解作出此篇文章,故曰浅谈。

闲话不多说,我先作为一个看客说说佛教在日本有那些特殊,加强我们对日本佛教的认识。

日本佛教最特殊的就是日本的和尚可以吃肉,这在中国那是犯戒滴,当然还有更特殊的,那就是日本的和尚还可以娶妻生子,要是八戒在日本,估计早乐开花了,不知八戒当了净坛使者之后去没去过日本。

还有一个比起中国也比较特别,日本有一亿三千万人口,差不多有九千万人信佛教,而且活着的时候你可以不信佛教,但死后一定要入佛教,要不然死无葬身之地啊(不给办理入葬手续)。

以上几点我觉得都比较奇葩。

日本和尚为啥能娶妻生子,喝酒吃肉呢,原因在于明治维新时的一道法令----《肉食妻带的解令》,估计与日本人口少有关系。

这部法令一颁布,有些和尚也乐意,可有些不愿意,觉得违背了信念,但是在政府的压制下,其余的也就‘被接受’了,还有极少数的人坚持自己的信念,饱受政府的迫害,可这些人都成为了日本佛教界的大师,如净土宗的福田行戒,真言宗的释云照。

这些来自政府方面的迫害,也在第二次世界大战后,成为了日本佛教大发展的动力。

至于为什么有很多日本人信佛教,我觉得可能和政府有关,明治时期的一种法令,沿用至今,具体我未查证。

讲完上面的内容,大概对日本佛教有了一个概念。

我们再深入的讲一下,稍微说一下日本佛教对日本经济的影响。

一门宗教对一个国家经济的影响,不是直接影响的,首先是对这个国家的精神影响,然后是对人民的熏陶,接着就会深刻地影响这个国家企业的文化和精神,这样间接地去影响这个国家的经济。

说到日本佛教与经济的联系,不得不提及一位大家----铃木正三。

铃木在日本带动的作用,媲与马克思对西方的影响。

日本稻盛和夫以及四大家族百年老店的成功,其活水源头祖师爷正是近代日本企业精神奠基人----铃木正三。

此人以禅的觉悟,呼吁如何缔造一个美好繁盛的社会,以禅的智慧实践如何缔造一个和谐幸福的家园。

从“即身成佛”解读日本人的灵魂信仰发布时间:2021-03-22T09:23:51.490Z 来源:《文化研究》2021年2月下作者:黄芳[导读] 日语中的“即身成佛”来源于佛教中真言密教立教修行的目标,为了救济众生,通过断食、苦行以及土中禅定三个步骤实现“生身成佛”,即不改变现在的肉体,就能够成为真真正正的佛。

山东潍坊山东科技职业学院黄芳 261000摘要:日语中的“即身成佛”来源于佛教中真言密教立教修行的目标,为了救济众生,通过断食、苦行以及土中禅定三个步骤实现“生身成佛”,即不改变现在的肉体,就能够成为真真正正的佛。

自古以来,由于人们对死亡的不安、恐惧以及追求佛教中死后的永生产生了形形色色的信仰和祭奠仪式。

众所周知,日本人在悼念亡者灵魂的祭祀方面非常具有仪式感,从忌日祭祀和盂兰盆节便可见一斑。

灵魂是看不见的载体,它表现在人的精神状态、信仰上,意识形态和潜移默化的意识流上。

日本人坚信灵魂确实存在于日常生活中,对于“灵魂不灭”深信不疑。

本文通过探讨佛教仪式“即身成佛”的形成过程、背后的宗教根源,结合日本独特的遗体崇拜现象分析“即身成佛”与灵魂观之间的联系,尝试解读其独特的灵魂信仰。

关键词:即身成佛灵魂信仰遗体崇拜一、 “即身成佛”的认识及其形成“即身成佛”是佛教用语,又可称作“现身成佛”“现世成佛”“即心菩萨”等,日语中的“即身佛”既指“即身成佛”该仪式,也指通过“即身成佛”的僧侣。

对于“即身成佛”的解释意义由于典故的出处不同在语感上稍有差异,一般是指不改变现在的肉体,而成为真正的佛。

由于受到佛教影响,日本人普遍认为死后任何人都可以成佛(或者通过生者的供养成佛),但保持肉身成佛实际操作艰巨异常,因为要保持活着的状态成佛十分不易。

如果将死亡以时间为单位来划分,应该是生→濒临死亡→死亡,任何人都是保持肉身死亡。

“即身佛”作为日本奇俗,根据历史考证多存在于江户时期,目前日本国内对于“即身佛”木乃伊的数量尚未有明确数据。

日本古代各时期文化特点奈良文化一、佛教的兴盛在迁都奈良之际,有些原来的大寺被迁往新都,如元兴寺、兴福寺、大安寺、药师寺等。

但这还远远无法满足统治者的需求,他们大肆兴办佛教事业。

奈良时代由国家兴办的佛教事业中,最著名的当推东大寺和国分寺的兴建。

东大寺及其卢舍那大佛像是由圣武天皇于740年发愿,于743年开始兴建的。

圣武天皇建东大寺和大佛的目的是为了依赖“三宝之威灵”,祈求天下太平,国家富饶繁盛。

在兴建东大寺和巨大铜佛像的过程中,花费了庞大的人力和物力,动用了举国的财力,又号召民众自愿出力支持。

751年大佛殿建成,翌年4月,由朝廷主持举行盛大的大佛开眼供养法会。

所谓国分寺即是设在各国国都的寺院,有比丘住的国分僧寺和比丘尼住的国分尼寺。

它的兴建实际上是效仿中国的。

修建国分寺的步骤,大致分为如下三步:第一步是737年3月,诏令每国造丈六释迦佛金铜像一躯和左右配置的菩萨两躯。

当时虽然还没有国分寺的名称,但因这个释迦像可以认为是国分寺的主佛,所以此举当是修建国分寺的先驱。

第二步是740年6月,令每国抄写《法华经》十部,修建七重塔。

这是以《法华经》第四《法师》第十为依据的,实际上就是国分尼寺的前驱。

第三步是741年2月,诏令各国设置僧尼两寺,僧寺置僧20人,名为“金光明四天王护国寺”;尼寺置尼10人,名为“法华灭罪寺”。

前者是根据《金光明最胜王经? 四天王护国品》第十二所说,为的是消除国家的灾祸,祈求四天王保护;后者主要是为了比丘尼灭罪行善使诵《法华经》而修建的。

国分寺在建造中并不顺利,由于各地政府在饥谨、疫病流行之后,财力不足,民力疲敝,建寺造塔工作进展缓慢。

直到770年,这一造寺工作才基本结束。

实际上,有些地方的国分寺并非新建,只是旧寺的利用或改造。

都城奈良的东大寺与地方上的国分寺之间,在组织上并无上下所属的关系,但因为东大寺在中央,由天皇组织修建,而国分寺在地方,由国司监造和监管,所以不仅在佛教信仰上存在密切关系,而且在形式上也有上下所属的关系。

日本佛教的本土化演进——对中国佛教的传播与创新胡晶佛教源于印度,两汉时期传入了中国,公元6世纪中期才经中国通过朝鲜半岛传入了日本。

在漫长的岁月里通过吸取中国佛教的精华,加上融会贯通日本本土特色,形成了独具日本色彩的佛教文化。

日本佛教的本土化演进,是对中国佛教的一种创新性的传播。

中日两国是一衣带水的邻邦,自古以来中国与日本有着密切的政治、经济交往和文化交流。

在这当中,佛教充当着重要的纽带的作用。

日本佛教文化的渊源来自于中华文明。

佛教发源于印度,两汉时期传入中国,在与中国传统思想文化结合后发展成为中国民族宗教之一。

在中外文化交流的过程中,中国佛教经朝鲜半岛传入日本。

自此,佛教作为一种复合的文化载体,在中日文化交流中发挥了重要作用。

与此同时,日本佛教在其演进的过程中与日本古代的思想文化形态乃至政治制度等都有密切的联系。

日本佛教本土化的演进是对中国佛教的传播和创新。

1日本佛教的传入与早期发展日本学术界一般认为钦明天皇13年,即公元552年百济圣王派使者赴日,进献佛像、佛经等,标志着佛教开始传入日本。

佛教进入日本,便与这个国家的政治生活产生了密切的联系。

围绕在天皇周围的统治者分为两派,以苏我氏为首的革新派支持佛教的传播,而以物部氏为代表的保守派竭力阻止佛教传播。

物部氏利用日本发生疾疫,称佛教的传播招致了“国神”发怒,奏请下诏禁止佛教的传播。

双方经过近半个世纪的斗争,最终以苏我氏的胜利而告终,因而佛教得到了快速发展。

在日本广泛传播佛教的推动者是圣德太子。

圣德太子摄政时期,佛教已在上层社会具有很大的影响力。

圣德太子本人也对佛、道、儒三教有很深的造诣,加上当时朝廷内忧外患、皇室力量薄弱。

圣德太子意识到只有推进政治体制改革,加强中央集权,才能解决这一危机。

于是颁布了融合儒、佛二思想的《宪法十七条》,强调“以和为贵”、“以礼为本”,提倡效忠天皇,要求臣民“笃敬三宝”。

强调佛教作为治国育民之本,这在很大程度上推动了佛教在日本的发展。

当今日本佛教的思想背景

在佛教传入日本后,佛教随着其本土文化及历史的差异而发生演变。

例如,在佛经的解读和戒律的传承上,中国佛教要求僧人须僧装、素食、独身,而日本僧人却可以吃肉、结婚等。

佛教传入日本,信众占日本人口的七成以上,大致有1400余年的历史。

公元六世纪中叶,佛教从中国经朝鲜传入日本。

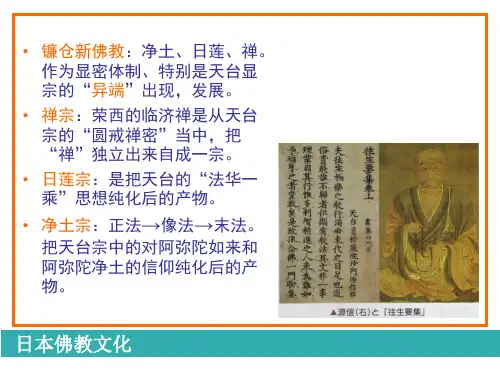

日本佛教的发展可分为:飞鸟时代、奈良时代、平安时代、镰仓时代、室町时代、江户时代、明治维新之后七个时期。

宗派有南都六宗、天台宗、真言宗、禅宗、净土宗、净土真宗、日莲宗。

目前日本的佛教,净土宗、净土真宗、日莲宗系占绝大比例,以大乘佛教为主。

中国佛教和日本佛教一个大的区别是日本净土真宗。

净土真宗是日本战国时期兴起流行的佛教门派。

该宗藉由阿弥陀佛的本愿力,期以往生成佛。

然只重于信心,也就是净土三资粮的信、愿、行,其只提倡信,什么都不必做。

因此和净土宗思想大为违背,不被认为是正法。

该宗几乎废除了所有的戒律。

例如,净土真宗的两个法主,也就是最高领导人,他们是世代相传的,也就是可以婚姻,食荤,几乎没有任何戒律。

开祖为亲鸾,亲鸾本人与相国之女成婚,首开日僧娶妻食肉之风。

与中国佛教相比较,日本佛教表现出单纯化、通俗化。

这与它的的思想背景有关。

日本佛教有在家化倾向,至今各宗虽传戒法,除少部分寺院严格持戒外,其余三坛大戒早已废绝。

虽然平日不持戒,但

是任何宗派在修法期间还是持戒。

浅谈佛教影响下的日本“年中行事”——以盂兰盆节为中心作者:张艳军来源:《赤峰学院学报·哲学社会科学版》 2015年第1期张艳军(中山大学南方学院,广东广州 510970)摘要:本文主要是以日本盂兰盆节为焦点,探索日本的“年中行事”(即一年中所举行的节日庆典)与佛教之间的渊源。

盂兰盆节作为宗教节日,于每年的七月十五日举行,因其正处于一年之中,因此又称为中元节。

对于日本来说在佛教节日传入之前,每年的七月份也有种种节令活动,但只有在佛教的盂兰盆会习俗传入后才为原始节庆蒙上宗教色彩,成为或复合成为宗教节日。

①全文重点讲三个部分,第一部分是以“年中行事”起源的方式为基础对其进行分类;第二部分是日本在佛教传入之前的“盂兰盆”②活动;第三部分是与佛教思想结合之后的盂兰盆节。

关键词:年中行事;盂兰盆节;佛教;佛教观中图分类号:K893.13文献标识码:A文章编号:1673-2596(2015)01-0122-02一、“年中行事”的类别“年中行事”的分类标准有很多,大岛建彦根据节日中信奉的神灵不同,将其分为祖灵信仰和御灵信仰两大类。

宫家准又根据仪式内容是否跟祖先祭祀、生产、消灾解难有关进行分类。

③本文将日本的“年中行事”按照起源分为三大类:第一类是在受日本神道教影响下在神社里举行的节日;第二类是伴随佛教传来的佛教节日和受佛教思想影响而兴起的节日;第三类是吸收中国文化,接受中国影响时引进的中国传统节日。

在日本人看来“祭り”和“年中行事”是不同的,虽然也有在寺院里举行的“祭り”——比如摩多罗鬼神祭与放生会——但是他们认为“祭り”通常是在神社里举行的,作为日本土生土长的“神社”,其发源主要是跟农作物有关。

春天有祈祷丰收的“春祭り”;夏天有防备驱赶危害农作物生长的各种自然灾害与虫害“夏祭り”;秋天是收获的季节,通常会举行一些庆祝丰收的节日以向保佑农作物生长的神灵答谢“秋祭り”;冬天农作物还处在生长的初期,是人们的农闲时间,这个时候就会有一些大法时间的节日如“裸祭り”或者是一些迎接春天的“冬祭り”。

日本佛教文化的影响与艺术表现日本佛教文化源远流长,自从佛教传入日本以来,对日本社会、文化、艺术产生了深远的影响。

佛教的传入不仅丰富了日本的宗教信仰,更为日本的艺术表现提供了丰富的灵感和表达方式。

在日本的历史长河中,佛教文化与艺术紧密相连,成为了日本独特的文化符号。

首先,日本佛教文化对日本社会产生了深刻的影响。

佛教教义强调修身养性、慈悲为怀,这种价值观念渗透到日本社会的方方面面。

在日本的社会道德观念中,慈悲、宽容与尊重他人的精神是非常重要的。

这种以慈悲为核心的价值观念,促使日本社会形成了和谐、宽容的氛围。

同时,佛教教义中的“无我”思想也对日本人的心态产生了深远的影响。

日本人普遍具有谦虚、低调的品质,他们习惯于将个人利益置于集体利益之后。

这种无私的精神在日本社会中得到了广泛的传承和发扬。

其次,佛教文化对日本艺术的发展产生了巨大的影响。

佛教艺术以其独特的风格和表现形式成为了日本艺术的重要组成部分。

佛教寺庙的建筑、佛像的雕塑、壁画的绘制等都体现了佛教艺术的独特魅力。

例如,日本著名的金阁寺就是佛教寺庙建筑的杰作之一,其金碧辉煌的外观和精美的内部装饰展示了佛教艺术的精湛技艺。

此外,佛教艺术还对日本的绘画、陶瓷、花道等方面产生了深远的影响。

佛教艺术的审美观念注重内心的宁静与平和,追求简约、自然的表现方式,这种审美理念渗透到了日本的传统绘画和陶瓷艺术中,形成了独特的日本风格。

另外,佛教文化还对日本文学产生了重要的影响。

佛教经典的传入丰富了日本的文学创作,成为了日本文学的重要题材和灵感源泉。

佛教故事、佛教思想在日本文学中得到了广泛的运用和发展。

例如,日本著名的《源氏物语》中就融入了佛教的思想,通过对生死、轮回等主题的描绘,展示了佛教对人生意义的思考。

佛教的影响还体现在日本的戏剧艺术中,如能剧、歌舞伎等。

这些戏剧作品中的角色形象、剧情发展等都受到了佛教教义的影响,呈现出独特的佛教戏剧风格。

总之,日本佛教文化对日本社会、艺术和文学产生了深远的影响。

佛教于两汉之际从印度逐渐传入中国内地,经过五个多世纪的传播与发展,于6世纪初经朝鲜传入日本。

中国佛教的主要宗派—法相唯识、华严、律、天台、密、禅、净土相继传入日本。

在日本经过六、七个世纪的传播与发展,大约在13世纪以后,佛教与日本的民族信仰和习惯相结合,形成了一些民族化的日本佛教宗派—净土真宗、日莲宗。

历史上,日本曾向中国派遣了大量的“学问僧”,也有不少中国名僧去日本。

在中日两国的文化交流史上,佛教占有重要的地位。

佛教曾对日本的历史和文化发生过重大的影响。

因此,研究佛教在日本的传播与发展的历史,对于研究日本思想史与中日文化交流史都有重要的意义。

(一)佛教的传入与奈良时期的佛教佛教传入日本已有1400多年的历史,它是在与中国和朝鲜的交往中逐渐传入日本的。

最早可迫溯到公元522年,中国南梁人司马达等(亦作司马达、司马达止)来到大和(今奈良县),在高市郡坂田原建草庵,妄置佛像进行礼拜,这是民间输入佛教之哺矢。

但当时人们不知佛教为何物,把它看作是一种外国的神,未有祟奉它的。

佛教正式传入日本是公元552年,百济明王进献金铜释迎佛像一尊和经论、蟠盖等物,并上表赞颂弘布佛法之功德。

天皇应大巨苏我宿称稻目之请求,将佛像授于他,试行礼拜。

正好当时瘟疫流行,死人很多。

大臣物部尾舆上奏说这是国神的谴责,并把佛像投于难波(今大阪)的崛江、殿堂被烧毁。

以后,佛像、佛经不断传入,僧人(如高丽僧人慧慈、百济僧人慧聪)、工匠、画工不断到达日本,日本也向中国派遣了留学僧人,佛教逐渐在日本传播起来。

至7世纪初全国已有寺院46所,僧尼r1300多人。

这时日本佛教的发展,是和圣德太子的提倡分不开的。

圣德太子(579-622年)名厩户,推古天皇初年被立为皇太子,掌摄政大权,隋朝时曾两次派小野妹子为使臣,携同留学僧人到中国学习,大量接受大陆文化,并下诏兴隆佛法。

他曾拜高丽僧人慧慈为师,学习佛教。

对于传入日本的佛经和儒书,他随得随读随讲。

曾开讲过《法华经》、《胜矍经》。

与日本日僧相关的日本传统服装和饰品有哪些?一、袈裟袈裟是日本传统的僧侣服饰,也是日本日僧常常穿着的一种装束。

袈裟通常由多层垂直排列的长方形布料构成,上衣下摆呈现出宽松的袍状。

日本日僧穿着袈裟时,往往会在袈裟上绘制佛教图案,如莲花、莲花池等。

袈裟是日本佛教寺庙重要的信仰和礼仪象征,也是日本传统文化的重要组成部分。

二、领巾在日本佛教文化中,领巾被广泛使用用以示礼和标识僧侣的身份。

日本日僧通常将领巾系在身上,以此展示出对佛教教义的尊重和追求。

领巾由绣有佛教纹样的丝绸制作而成,常常以红色、黄色等鲜艳的颜色为主。

领巾的形式各异,有的是简单的长方形,有的则是梅花形、菱形等具有艺术感的设计。

三、金刚杖金刚杖是日本日僧使用的一种特殊的金属杖,是它们在传授经教时常常使用的道具。

金刚杖通常由黄铜或其他金属制成,外形精致,高贵典雅。

金刚杖的周围有圆环和刻字等装饰,象征着佛教的智慧与力量。

日本日僧在使用金刚杖时,会微微一弯身体,将杖尖放在地面上,以示对佛陀的敬意和谦卑。

四、顶礼顶礼是日本日僧在执行佛教仪式和祈祷时常常采用的姿势。

顶礼的方式是将两只手合十,然后将手臂举起,将手掌与头部连接。

顶礼的动作简洁、庄重,象征着日本日僧对佛法的崇高致敬和虔诚信仰。

除了在寺庙中,日本日僧在日常生活中也会经常使用顶礼这个动作表达对他人的敬意和感激之情。

顶礼已经成为了日本文化中的一个重要符号,也是日本日僧特有的一种仪式动作。

五、法身衣法身衣是日本日僧在进行法座布施、传法授归等重要场合时所穿的特殊衣服。

法身衣通常是由纯白的丝绸或其他高贵的面料制成,整体上呈现出庄严、肃穆的氛围。

衣服上往往绣有佛陀的图案,如莲花、宝塔等。

法身衣的穿着不仅仅是一种宗教仪式上的需求,更体现了日本日僧对佛陀和佛教的虔诚信仰,以及对佛教仪式和礼仪的重视。

总结:与日本日僧相关的日本传统服装和饰品丰富多样,每一个都承载着丰富的佛教文化内涵和历史传承。

袈裟、领巾、金刚杖、顶礼和法身衣都是日本日僧的重要装束和仪式道具,它们的存在不仅仅是一种宗教标志,更是日本佛教文化的瑰宝。