【最新】《 中国工艺美术史》服饰工艺美术作品赏析

- 格式:doc

- 大小:32.56 KB

- 文档页数:18

中国工艺美术史与室内设计合卷时间:100分钟满分:100分一、填空题【40分,每空1分】:1、连同工艺美术在内的艺术起源,一般有(劳动)说、(娱乐)说、(巫术)说、(图腾)说。

2、(黏土)是制作陶器的主要原料。

陶器的制坯法大体有(捏塑)、(泥条盘筑)、(轮制)。

3、黑陶是在强还原气氛的窑炉里烧成的。

烧成温度一般高于(红陶)和灰陶。

4、中国最早的玉器发现于周口店的(北京人遗址)中。

按矿物学标准,玉是坚硬的(角闪石)或(辉石)。

5、古代青铜器铸造一般利用(陶范),也有少数用(石范)。

春秋晚期,出现了以(失蜡)法为代表的新铸造方法。

6、青铜器中鼎、鬲、簋、豆等都属于(食器)。

7、《考工记》是我国已知的第一部系统的古代手工业技术著作。

8、隋唐五代是陶瓷大发展时期,如(邢窑)、巩义窑、定窑的白瓷,(越窑)、瓯窑、黄堡窑的青瓷,都极富盛名。

9、元代陶瓷最大的贡献是(青花)瓷的成熟。

它是一种釉下彩绘瓷器,以(氧化钴)为呈色剂。

10、宋代五大名窑为(定窑)、(汝窑)、(官窑)、(哥窑)、(钧窑)。

11、丝绸的(刻丝)工艺特点是通经断纬。

12、明朝丝织作坊大量兴起,(南京的内织染局)和(苏州织染局)可视为官府织造的代表。

的漆器达到了巅峰,进入东汉中期以后,漆器盛极而衰,数量减少,装饰趋于简素。

这与陶器的进步与瓷器的崛起有关。

13、清代的刺绣十分繁荣,出现了(粤绣)、(蜀绣)、(湘绣)、(苏绣)等,称四大名绣。

14、战国中晚期铜镜发现已多,在湖南(长沙)一带及安徽(寿县)一带出土尤多。

那时(山字)纹铜镜特别流行。

15、战国漆器装饰以彩绘为主,着色以(黑)漆地上绘(红)花最为常见。

16、(汉)代的璧出土很多,碾琢精致,被视为玉璧的艺术高峰。

17、河南安阳1939年出土的(司母戊)方鼎是现存的中国古代最大青铜器。

二、选择题【20分】:1、中国古代所称“琉璃”是( D )。

A陶器B瓷器C玉器D玻璃2、1955年出土的人面鱼纹彩陶的时期是( B )。

学习中国工艺美术史的感受学习中国工艺美术史让我对中国传统文化的独特魅力有了更深入的了解和认识。

通过学习,我不仅知道了中国工艺美术的发展历程和特点,还对其背后的文化内涵和艺术精神有了更加深刻的体会。

以下是我对学习中国工艺美术史的一些感受。

首先,中国工艺美术史的学习让我感受到了中国传统文化的深厚历史底蕴。

中国有着悠久的历史,工艺美术作为中国文化的重要组成部分,在不同历史时期都承载着特定的社会文化背景和人们的审美追求。

在学习过程中,我了解到了古代艺术品在不同朝代的演变和发展,从汉代的玉器、唐代的陶瓷、宋代的瓷器到明清时期的家具、织锦等,每一种工艺品都是在不同历史时期和社会环境下所创造的艺术精华,反映了古代中国人的审美观念和文化传承,让我对中国文化的历史底蕴有了更加深刻的认识。

其次,学习中国工艺美术史让我感受到了中国工匠精神的宝贵价值。

中国工艺美术的发展离不开中国古代工匠们的辛勤劳作和精湛技艺。

他们通过世代传承的技术和创新意识,创造出了许多具有独特风格和精湛工艺的艺术品。

例如,中国古代的陶瓷烧制技术、雕刻技法和丝织工艺等都是经过千百年的积累和不断改进而逐渐发展起来的,这些技术和工艺的传承和发展体现了中国工匠们对工艺美术的执着追求和追求完美的态度。

这种工匠精神不仅在过去的古代,也在现代的工艺美术中得到延续和发扬,让我深受启发和敬佩。

另外,学习中国工艺美术史也让我对中国传统审美观念有了更深的了解。

中国传统文化中,人们对美的追求和理解有着独特的取向。

例如,中国古代工艺美术追求的不是复杂奢华的外表,而是注重内涵和意境的表达。

中国人注重内在的正气和精神的凝练,这种审美观念在工艺美术中得到了充分的体现。

比如中国古代的青铜器,它们在形式上简洁而大方,更注重艺术品所蕴含的精神内涵;中国的清代家具,造型简洁而雅致,展示了中国文人追求自然、恬淡和宜居的生活理念。

通过学习中国工艺美术史,我深刻感受到了中国传统审美观念的独特魅力,这种美学思想对我个人的审美观念也产生了积极的影响。

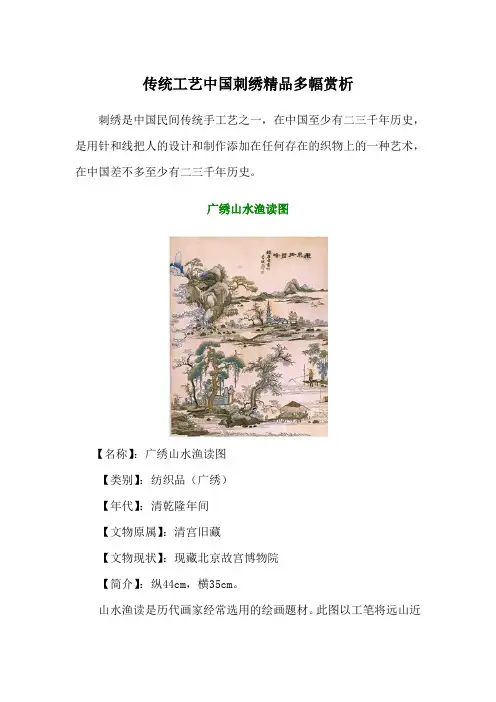

传统工艺中国刺绣精品多幅赏析刺绣是中国民间传统手工艺之一,在中国至少有二三千年历史,是用针和线把人的设计和制作添加在任何存在的织物上的一种艺术,在中国差不多至少有二三千年历史。

广绣山水渔读图【名称】:广绣山水渔读图【类别】:纺织品(广绣)【年代】:清乾隆年间【文物原属】:清宫旧藏【文物现状】:现藏北京故宫博物院【简介】:纵44cm,横35cm。

山水渔读是历代画家经常选用的绘画题材。

此图以工笔将远山近景层次鲜亮地表现出来:恬适古朴的茅屋农舍,庄重肃穆的古刹,清幽的江水渔帆,迷漫的远山云蔼,天地之间,渔父书生各得其趣,表现了一派宁静安闲、典雅风流的意境。

此图景致宏富,构图繁而不乱,每一局部景色均可独立成图。

此图绣工除采纳广绣的铺针、直针、洒插针等传统针法外,还使用竹织针绣茅屋顶,以施毛针、网针绣乌篷船的篷,以方格网针绣墙面,以扭针绣云纹、水纹等,细微之处一丝不苟,均以最适合的专门针法真实地表现出来,这是广绣针法繁复、穷其巧变的特点。

全图以棕、褐、驼、香色为主色调,配以深绿、浅绿、蓝色等,典雅古朴而又不乏鲜丽明快,表达了广绣的配色特点。

图上方题有唐人诗句“飞泉挂碧峰”和绣工王田的题字,并绣“王田”朱文印。

粤绣《仙童献寿》粤绣(Guangdong embroidery)是指以广东省广州市为生产中心的手工丝线刺绣,是中国四大名绣之一。

此《仙童献寿》变为粤绣经典著作之一,由台北故宫博物院藏,朱启钤《存素堂丝绣录》收录此幅绣画。

此绣轴以素绫为地五彩施绣,追求绘画的淡雅和细腻。

绣丫髻仙童着紫衣云裳,执双桃灵芝,引鹿前行,一只红蝠(鸿福)迎面飞来,寓“洪福齐天”的祝寿意味。

针法工整纤秀,配色散淡古雅。

清乾隆苏绣作品《福禄寿三星如意图》福禄寿三星公是众所周知喜闻乐见的吉庆图案,在绘画、织绣、瓷器及其他工艺品上都有使用。

此《福禄寿三星如意图》是清朝的乾隆时期的苏绣作品。

图正中绣的授人官禄的天神禄,他头戴如意翅冠,身着大红官袍,腰系玉带,怀抱如意;左为持杖捧仙桃的寿星,寿星即南极仙翁,以予人长寿的形象显现;右为一着道装高士,手执阴阳太极图道符极为福星。

《中国工艺美术史》课程教学大纲一、教学内容本节课的教学内容来自于《中国工艺美术史》的第五章,主要讲述了中国古代的陶瓷工艺。

这一章节详细介绍了陶瓷的起源、发展历程以及各个时期的代表作品。

内容包括:原始社会的陶瓷、商周时期的陶瓷、春秋战国时期的陶瓷、秦汉时期的陶瓷、魏晋南北朝时期的陶瓷、唐宋时期的陶瓷以及元明清时期的陶瓷。

二、教学目标1. 让学生了解中国古代陶瓷工艺的发展历程,掌握各个时期的特点和代表作品。

2. 培养学生对中国传统工艺美术的欣赏能力和文化自信。

3. 提高学生对历史知识的兴趣,培养学生的思辨能力和创新精神。

三、教学难点与重点重点:掌握中国古代陶瓷工艺的发展历程和各个时期的特点。

难点:理解陶瓷工艺的技术创新和艺术特点,以及其背后的历史背景和文化内涵。

四、教具与学具准备教具:多媒体教学设备、黑板、粉笔。

学具:笔记本、彩笔、图片资料。

五、教学过程1. 引入:通过展示一系列陶瓷作品,引发学生对陶瓷工艺的兴趣,提问学生对陶瓷的了解。

2. 讲解:分别介绍各个时期的陶瓷工艺特点和代表作品,通过图片和实物展示,让学生直观地感受陶瓷工艺的发展变化。

3. 互动:学生分组讨论,分析各个时期的陶瓷工艺技术创新和艺术特点,分享自己的观点。

4. 练习:学生根据所学内容,完成一幅陶瓷工艺作品的分析报告,包括作品的时代背景、工艺特点、艺术价值等方面。

六、板书设计中国古代陶瓷工艺发展历程:原始社会商周时期春秋战国时期秦汉时期魏晋南北朝时期唐宋时期元明清时期七、作业设计1. 请学生收集一件自己喜欢的陶瓷工艺品,了解其时代背景、工艺特点、艺术价值,并简要介绍其背后的故事。

答案:略2. 请学生以小组为单位,选择一个时期的陶瓷工艺进行深入研究,分析其技术创新和艺术特点,并制作PPT进行展示。

答案:略八、课后反思及拓展延伸通过本节课的学习,学生对我国古代陶瓷工艺有了更深入的了解,能够识别各个时期的特点和代表作品。

但在教学过程中,仍存在一些不足之处,如讲解时间较长,学生参与度不高,互动环节不够充分。

《中国工艺美术史》教案第一章:概述1.1 教学目标让学生了解中国工艺美术的定义与特点掌握中国工艺美术的发展历程理解中国工艺美术在历史文化中的地位与影响1.2 教学内容中国工艺美术的定义与特点中国工艺美术的起源与发展中国工艺美术的分类与代表作品中国工艺美术在历史文化中的地位与影响1.3 教学方法采用讲解、展示、讨论等方式进行教学利用图片、视频等资料帮助学生直观理解1.4 教学评估课堂问答:学生能准确回答中国工艺美术的定义与特点课后作业:学生能完成对中国工艺美术发展历程的梳理第二章:陶器2.1 教学目标让学生了解中国陶器的历史发展与特点掌握中国陶器的分类与制作工艺认识中国陶器的代表作品及其艺术价值2.2 教学内容中国陶器的起源与发展历程中国陶器的分类与制作工艺中国陶器的代表作品及其艺术价值2.3 教学方法采用讲解、展示、实践等方式进行教学学生动手体验陶器制作,提高对陶器工艺的理解2.4 教学评估课堂问答:学生能准确回答中国陶器的历史发展与特点第三章:瓷器3.1 教学目标让学生了解中国瓷器的历史发展与特点掌握中国瓷器的分类与制作工艺认识中国瓷器的代表作品及其艺术价值3.2 教学内容中国瓷器的起源与发展历程中国瓷器的分类与制作工艺中国瓷器的代表作品及其艺术价值3.3 教学方法采用讲解、展示、实践等方式进行教学学生动手体验瓷器制作,提高对瓷器工艺的理解3.4 教学评估课堂问答:学生能准确回答中国瓷器的历史发展与特点第四章:金属工艺4.1 教学目标让学生了解中国金属工艺的历史发展与特点掌握中国金属工艺的分类与制作工艺认识中国金属工艺的代表作品及其艺术价值4.2 教学内容中国金属工艺的起源与发展历程中国金属工艺的分类与制作工艺中国金属工艺的代表作品及其艺术价值4.3 教学方法采用讲解、展示、实践等方式进行教学学生动手体验金属工艺制作,提高对金属工艺的理解4.4 教学评估课堂问答:学生能准确回答中国金属工艺的历史发展与特点第五章:纤维工艺5.1 教学目标让学生了解中国纤维工艺的历史发展与特点掌握中国纤维工艺的分类与制作工艺认识中国纤维工艺的代表作品及其艺术价值5.2 教学内容中国纤维工艺的起源与发展历程中国纤维工艺的分类与制作工艺中国纤维工艺的代表作品及其艺术价值5.3 教学方法采用讲解、展示、实践等方式进行教学学生动手体验纤维工艺制作,提高对纤维工艺的理解5.4 教学评估课堂问答:学生能准确回答中国纤维工艺的历史发展与特点第六章:玉器工艺6.1 教学目标让学生了解中国玉器工艺的历史发展与特点掌握中国玉器工艺的分类与制作工艺认识中国玉器工艺的代表作品及其艺术价值6.2 教学内容中国玉器工艺的起源与发展历程中国玉器工艺的分类与制作工艺中国玉器工艺的代表作品及其艺术价值6.3 教学方法采用讲解、展示、实践等方式进行教学学生动手体验玉器工艺制作,提高对玉器工艺的理解6.4 教学评估课堂问答:学生能准确回答中国玉器工艺的历史发展与特点第七章:木工艺让学生了解中国木工艺的历史发展与特点掌握中国木工艺的分类与制作工艺认识中国木工艺的代表作品及其艺术价值7.2 教学内容中国木工艺的起源与发展历程中国木工艺的分类与制作工艺中国木工艺的代表作品及其艺术价值7.3 教学方法采用讲解、展示、实践等方式进行教学学生动手体验木工艺制作,提高对木工艺的理解7.4 教学评估课堂问答:学生能准确回答中国木工艺的历史发展与特点第八章:雕刻工艺8.1 教学目标让学生了解中国雕刻工艺的历史发展与特点掌握中国雕刻工艺的分类与制作工艺认识中国雕刻工艺的代表作品及其艺术价值8.2 教学内容中国雕刻工艺的起源与发展历程中国雕刻工艺的分类与制作工艺中国雕刻工艺的代表作品及其艺术价值采用讲解、展示、实践等方式进行教学学生动手体验雕刻工艺制作,提高对雕刻工艺的理解8.4 教学评估课堂问答:学生能准确回答中国雕刻工艺的历史发展与特点第九章:漆器工艺9.1 教学目标让学生了解中国漆器工艺的历史发展与特点掌握中国漆器工艺的分类与制作工艺认识中国漆器工艺的代表作品及其艺术价值9.2 教学内容中国漆器工艺的起源与发展历程中国漆器工艺的分类与制作工艺中国漆器工艺的代表作品及其艺术价值9.3 教学方法采用讲解、展示、实践等方式进行教学学生动手体验漆器工艺制作,提高对漆器工艺的理解9.4 教学评估课堂问答:学生能准确回答中国漆器工艺的历史发展与特点第十章:现代工艺美术10.1 教学目标让学生了解中国现代工艺美术的特点与现状掌握中国现代工艺美术的主要流派与发展趋势认识中国现代工艺美术的代表作品及其艺术价值10.2 教学内容中国现代工艺美术的特点与现状中国现代工艺美术的主要流派与发展趋势中国现代工艺美术的代表作品及其艺术价值10.3 教学方法采用讲解、展示、讨论等方式进行教学利用图片、视频等资料帮助学生直观理解10.4 教学评估课堂问答:学生能准确回答中国现代工艺美术的特点与现状课后作业:学生能完成对中国现代工艺美术主要流派与发展趋势的梳理重点解析重点:1. 中国工艺美术的定义与特点2. 中国工艺美术的历史发展脉络3. 各类工艺美术的分类与制作工艺4. 代表性工艺美术作品的识别与艺术价值5. 中国现代工艺美术的特点与现状难点:1. 各类工艺美术制作工艺的详细理解与掌握2. 对中国不期工艺美术风格的辨识和比较3. 对现代工艺美术发展趋势的深入分析和理解4. 学生动手实践能力的发展与评估。

中国工艺美术史教案中国工艺美术史教案一、教学目标1. 知识目标:了解中国工艺美术的发展历程、特点和影响因素。

2. 能力目标:培养学生对中国工艺美术作品进行分析和评价的能力。

3. 情感目标:培养学生对中国传统工艺美术的热爱和保护意识。

二、教学内容1. 中国工艺美术的定义和范围2. 中国工艺美术的发展历程3. 中国工艺美术的特点和风格4. 中国工艺美术对现代设计的影响三、教学重点与难点1. 教学重点:中国工艺美术的发展历程和特点。

2. 教学难点:培养学生对工艺美术作品进行分析和评价的能力。

四、教学方法1. 讲授法:通过讲解和示范,介绍中国工艺美术的发展历程和特点。

2. 分组讨论法:将学生分成小组,让他们对工艺美术作品进行分析和评价,并展示给全班。

3. 实地考察法:组织学生参观工艺美术展览或传统手工艺工作坊,亲身感受和了解中国工艺美术。

五、教学过程1. 导入(5分钟)引导学生回顾他们对工艺美术的理解和认识,激发学生对中国工艺美术的兴趣。

2. 讲解(30分钟)a. 介绍中国工艺美术的定义和范围,包括陶瓷、漆器、丝绸、金银器等。

b. 介绍中国工艺美术的发展历程,从新石器时代到现代工艺美术的发展过程。

c. 分析中国工艺美术的特点和风格,包括工艺技法、图案和造型等方面。

d. 探讨中国工艺美术对现代设计的影响,如中国传统元素在现代设计中的运用。

3. 分组讨论(20分钟)将学生分成小组,每个小组选择一种工艺美术作品进行分析和评价,包括材料、技法、图案和造型等方面。

鼓励学生提出自己的见解和观点,并展示给全班。

4. 实地考察(60分钟)组织学生参观工艺美术展览或传统手工艺工作坊,让他们亲身感受和了解中国工艺美术。

在考察结束后,要求学生写一份观后感,总结所见所闻,对工艺美术作品进行评价。

5. 总结(10分钟)回顾本节课的学习内容,让学生总结中国工艺美术的发展历程、特点和影响因素,并展示他们在实地考察中的观后感。

六、教学资源1. 教材:《中国工艺美术史》2. 多媒体设备:投影仪、音响设备3. 实地考察地点:工艺美术展览馆、传统手工艺工作坊七、教学评估1. 学生小组讨论的成果展示和评价。

《中国工艺美术史》教案教学目标:1. 让学生了解中国工艺美术的起源和发展历程。

2. 使学生掌握中国工艺美术的主要种类和特点。

3. 培养学生对中国工艺美术的欣赏能力和文化素养。

教学内容:1. 中国工艺美术的起源和发展。

2. 中国工艺美术的主要种类:陶器、瓷器、玉器、铜器、金银器、漆器、织绣、家具等。

3. 中国工艺美术的特点和审美观念。

教学重点:1. 中国工艺美术的起源和发展历程。

2. 中国工艺美术的主要种类和特点。

3. 对中国工艺美术的欣赏和评价。

教学难点:1. 中国工艺美术的起源和发展历程。

2. 中国工艺美术的种类和特点。

教学准备:1. 教材或相关资料:《中国工艺美术史》。

2. 图片或实物样品:中国古代工艺美术品。

3. 多媒体设备:投影仪、电脑等。

1. 导入:通过展示中国古代工艺美术品的图片或实物样品,引发学生对工艺美术的兴趣,激发学生的学习热情。

2. 教学内容:a. 中国工艺美术的起源和发展历程:介绍新石器时代、商周时期、秦汉时期、魏晋南北朝时期、唐宋时期、元明清时期的工艺美术发展情况。

b. 中国工艺美术的主要种类:分别介绍陶器、瓷器、玉器、铜器、金银器、漆器、织绣、家具等工艺美术品的特点和历史背景。

c. 中国工艺美术的特点和审美观念:分析中国工艺美术在造型、纹饰、材质等方面的特点,以及中国古代的审美观念。

3. 教学方法:a. 讲授法:讲解中国工艺美术的起源、发展、种类和特点。

b. 案例分析法:分析具体的中国工艺美术品,引导学生了解其制作工艺和艺术价值。

c. 讨论法:组织学生就中国工艺美术的欣赏和评价进行讨论,提高学生的审美能力。

4. 课堂互动:鼓励学生提问、发表观点,教师解答疑问,引导学生进行思考和讨论。

5. 总结与拓展:对本节课的内容进行总结,强调中国工艺美术的重要性和文化价值,鼓励学生在课后搜集相关资料,加深对中国工艺美术的了解。

三、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言、提问和讨论情况,评价学生的参与程度。

《中国工艺美术史》教案(配历年试题)第一章:概述1.1 课程介绍介绍本课程的目标、内容和教学方法。

1.2 工艺美术的定义解释工艺美术的概念和特点。

1.3 中国工艺美术的起源与发展探讨中国工艺美术的起源和发展历程。

第二章:新石器时代的工艺美术2.1 新石器时代的文化背景介绍新石器时代的文化背景和特点。

2.2 新石器时代的工艺美术品分析新石器时代的工艺美术品,如陶器、石器等。

2.3 代表作品分析分析典型的新石器时代工艺美术代表作品,如半坡遗址的彩陶等。

第三章:商周时期的工艺美术3.1 商周时期的文化背景介绍商周时期的文化背景和特点。

3.2 商周时期的工艺美术品分析商周时期的工艺美术品,如青铜器、玉器等。

3.3 代表作品分析分析典型的商周时期工艺美术代表作品,如三星堆遗址的青铜神树等。

第四章:战国秦汉时期的工艺美术4.1 战国秦汉时期的文化背景介绍战国秦汉时期的文化背景和特点。

4.2 战国秦汉时期的工艺美术品分析战国秦汉时期的工艺美术品,如漆器、陶器等。

4.3 代表作品分析分析典型的战国秦汉时期工艺美术代表作品,如秦始皇兵马俑等。

第五章:魏晋南北朝时期的工艺美术5.1 魏晋南北朝时期的文化背景介绍魏晋南北朝时期的文化背景和特点。

5.2 魏晋南北朝时期的工艺美术品分析魏晋南北朝时期的工艺美术品,如瓷器、佛教艺术等。

5.3 代表作品分析分析典型的魏晋南北朝时期工艺美术代表作品,如南北朝时期的佛教造像等。

第六章:隋唐五代时期的工艺美术6.1 隋唐五代时期的文化背景介绍隋唐五代时期的文化背景和特点。

6.2 隋唐五代时期的工艺美术品分析隋唐五代时期的工艺美术品,如瓷器、金银器等。

6.3 代表作品分析分析典型的隋唐五代时期工艺美术代表作品,如唐代的越窑青瓷等。

第七章:宋辽金元时期的工艺美术7.1 宋辽金元时期的文化背景介绍宋辽金元时期的文化背景和特点。

7.2 宋辽金元时期的工艺美术品分析宋辽金元时期的工艺美术品,如瓷器、建筑装饰等。

中国工艺美术作品浅析──青釉凤首龙柄壶发表时间:2018-11-02T10:57:43.690Z 来源:《知识-力量》2018年11月下作者:苏秀荣[导读] 青釉凤瓷龙柄壶是唐代初期的作品,它体现了当时的越窑极高的制瓷技术,可谓工艺美术中的瑰宝。

安史之乱以前,唐朝帝国繁荣昌盛,国民思想开放,绝域入贡,万邦来朝。

唐朝将国势伸张到西方,与西域波斯相接,并以吐(山东工艺美术学院)摘要:青釉凤瓷龙柄壶是唐代初期的作品,它体现了当时的越窑极高的制瓷技术,可谓工艺美术中的瑰宝。

安史之乱以前,唐朝帝国繁荣昌盛,国民思想开放,绝域入贡,万邦来朝。

唐朝将国势伸张到西方,与西域波斯相接,并以吐蕃为附属国为临,直通到中印度。

丝绸之路的打开为唐朝输入了大批萨珊波斯王朝的优秀作品。

艺术家将西方文化和自南北朝以来的装饰样式巧妙的结合,创新许多优秀的工艺美术作品,青釉凤首龙柄壶就是文化融合的产物。

通过对此作品装饰纹样的赏析,能够让更多的人了解唐代的灿烂文化。

关键词:萨珊波斯;青瓷;装饰纹样一、概述青釉凤首龙柄壶通高41.3cm,口部直径为19.3cm,底部直径为10.2cm,和现在的暖壶大小相似。

壶采用塑贴,刻画,印花等技法,纹理整洁饱满。

腹部塑贴主体纹样两层,上为6个联珠纹样圆形光环,横向整齐排列。

圆内绘有胡人舞蹈纹样,下为宝相花6朵。

青釉凤首龙柄壶通体施纹,其中有联珠纹、莲瓣、胡人舞蹈纹、弦纹、龙、凤、卷叶和垂叶纹。

各组装饰间以弦纹和联珠纹相隔,其他纹理多为填充和整齐排列。

其装饰纹样繁复,结构严谨,层次清晰,线条粗细有致,节奏感强烈,静中有动,动中有静,十分协调极富装饰美。

二、装饰纹样被众多装饰纹样修饰的工艺美术作品浸染了唐人的吃、穿、住、行,极大的丰富了唐代人们的文化生活。

在隋、唐的陶瓷纹样有扇形棕榈、联珠、葡萄、莲、海石榴花、凤凰、雁、宝相花、卷草、胡人舞蹈纹、团花、龙等。

仅在青釉凤首龙柄壶中就出现了许多陶瓷中重要的装饰纹样,其中有联珠纹、卷草纹和垂叶纹、龙凤装饰、宝相花、莲花瓣、胡人舞蹈纹。

中国工艺美术史中国工艺美术历史悠久而丰富,可以追溯到远古时代。

早在新石器时代,中国就开始有了使用陶土制作陶器的文化。

这些早期的陶器在形状和图案上都显示了古代中国人民的智慧和艺术造诣。

随着时间的推移,中国工艺美术逐渐发展起来,并与中国文化、宗教和哲学紧密相连。

在中国历史的各个时期,不同的王朝和文化都对工艺美术的发展产生了影响。

商代、周代、秦汉、唐宋、明清等时期都有独特的工艺美术风格和表现形式。

这些风格和形式反映了当时社会、经济和文化的特点,同时也传承了传统的手工艺技术和艺术技巧。

中国工艺美术的发展还与中国的丝绸之路有着密切的联系。

丝绸之路为不同文化之间的交流提供了机会,各种工艺品和技术也通过丝绸之路传播到中国。

中亚、西亚和欧洲的彩瓷、玻璃器皿、纺织品等工艺品对中国的工艺美术产生了深远的影响。

同时,中国的丝绸、瓷器等工艺品也通过丝绸之路传播到世界各地,成为了中国工艺美术的代表。

中国工艺美术的特点之一是注重实用性和审美价值的结合。

中国古代工艺品大多基于实用性需求而设计,例如瓷器、木器、金属器等。

然而,这些工艺品不仅具有实用性,还融入了中国人民对美的追求。

瓷器上的精美图案、木器上的雕刻和绘画、金属器上的铸造工艺,都展示了中国工艺美术的独特之处。

此外,中国工艺美术还强调传统文化的延续和创新发展。

中国文化历史悠久,许多工艺品的设计和制作都依据传统的文化价值观念和技艺。

例如,中国传统绘画中的山水画、花鸟画等题材常常被用于瓷器和织物的图案,传统的刺绣和丝绸织造技术也在中国的工艺美术中得到广泛应用。

然而,随着社会的变迁和艺术的发展,中国的工艺美术也在不断创新,融入了现代元素和技术,以适应当代人的需求。

在当代,中国的工艺美术已经成为了中国文化软实力的重要组成部分。

从世界各地的博物馆到艺术展览,中国的工艺美术作品受到了广泛的关注和赞誉。

同时,中国的工艺美术也在国际舞台上发挥着重要作用,成为了中国文化的使者和传播者。

总之,中国工艺美术具有悠久的历史、丰富的文化内涵和独特的艺术风格。

《中国工艺美术史》教案《中国工艺美术史》教案一、教学论文本课程将深入探讨中国工艺美术的历史和发展,旨在使学生了解中国工艺美术的独特魅力和文化价值。

通过课程学习,学生将掌握中国工艺美术史的基本知识和技能,了解中国传统工艺美术的特点和发展历程。

二、教学目标1、掌握中国工艺美术史的基本知识和技能,包括不同历史时期的工艺品种类、特点、风格和代表性作品。

2、了解中国传统工艺美术的特点和发展历程,包括不同历史时期的工艺品生产、交流和影响。

3、提高学生对中国工艺美术的鉴赏能力和审美水平,培养其对传统文化的兴趣和尊重。

4、帮助学生了解现代工艺美术的发展趋势和未来展望,培养其对工艺美术事业的关注和支持。

三、教学资源本课程将利用多种教学资源,包括历史文献、图书馆资源、网络平台等,以便学生可以获取全面的信息和参考资料。

具体教学资源如下:1、历史文献:包括史书、艺文志、辞典等,提供丰富的历史信息和工艺美术知识。

2、图书馆资源:利用图书馆馆藏资源,如书籍、期刊、论文等,提供全面的工艺美术资料和研究成果。

3、网络平台:利用网络平台,如博物馆网站、工艺美术网站、学术论坛等,获取最新的研究成果和艺术作品。

四、教学内容和方法本课程将采用理论和实践相结合的教学方法,通过课堂讲解、案例分析、作品鉴赏等多种方式,使学生全面了解和掌握中国工艺美术史的基本知识和技能。

具体教学内容和方法如下:1、课堂讲解:讲解不同历史时期的工艺品种类、特点、风格和代表性作品,让学生了解中国工艺美术的历史和发展。

2、案例分析:通过对代表性作品的案例分析,让学生了解不同工艺品种类的制作过程和技术特点,提高学生的鉴赏能力和审美水平。

3、作品鉴赏:通过展示博物馆或私人收藏的作品,让学生了解不同工艺品种类的发展和演变,加深学生对中国工艺美术的理解和认识。

4、实践操作:通过动手实践,如工艺制作、绘画等,让学生了解工艺美术的实际操作和技术特点,增强学生的实践能力和创作能力。

《中国工艺美术史》服饰工艺美术作品赏析《中国工艺美术史》服饰工艺美术作品赏析《中国工艺美术史》这本书让我学到了很多,让我了解了很多关于中国工艺美术的知识,让我觉得中国的文化是多么的博大精深!每次听到老师那生动的课,心里都特别开心!在此感谢老师!我从小就对中国的服饰文化很感兴趣,虽然是个男孩子,但我对这方面就是情有独钟!读初中高中的时候,我们还组成了一个关于讨论中国服饰发展的小组,大学了,我选择了服装设计学院,因此对服饰有了进一步的接触,对中国服饰也有了更为深的着迷,想着去探索中国服饰的发展。

因此,我开始频繁的进图书馆,进书店,上网查询资料。

因为那份对服装的热爱是发自内心的!原始社会服饰战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《**子》提到,黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。

从出土文物方面考察,服饰史的源头,可上溯到原始社会旧石器时代晚期。

在****店山顶洞人(距今1.9**左右)遗址中,发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。

证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。

中华服饰文化史由此发端。

距今约1亿年,进入了新石器时代,纺织技术发明,服装材料从此有了人工织造的布帛,服装形式发生变化,功能也得到改善。

贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着,饰物也日趋繁复,并对服饰制度的形成产生重大影响。

在纺织品出现之后,贯头衣已发展为一种定型服式,在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用,基本上替代了旧石器时代部件衣着,成为人类服装的粗型。

新石器时代除有笼统式服装外,还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。

商周服饰由商代到西周,是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。

商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。

由于纺织技术的进展,丝麻织物已占重要地位。

商代人已能精细织造极薄的绸子,提花几何纹锦、绮,和绞织机的罗纱。

衣料用色厚重。

西周时,等级制度逐步确立,周王朝设“司服”、“内司服”官职,掌管王室服饰。

根据文献记载和出土文物分析,中国冠服制度,初步建立于夏商时期,到周代已完整完善,春秋战国之交被纳入礼治。

王室公卿为表示尊贵威严,在不同礼仪场合,顶冠既要冕弁有序,穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。

从周代出土的人形文物看,服饰装饰虽繁简不同,但上衣下裳已分明,奠定了中国服装的基本形制。

春秋战国服饰春秋战国时期织绣工艺的巨大进步,使服饰材料日益精细,品种名目日见繁多。

**襄邑的花锦,**齐**的冰纨、绮、缟、文绣,风行全国。

工艺的传播,使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。

春秋战国时期,不仅王侯本人一身华服,从臣客卿也是足饰珠玑,腰金佩玉,衣裘冠履,均求贵重。

古人佩玉,尊卑有度,并赋以人格象征。

影响所及,上层人士不论男女,都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。

剑,是当时的新兵器,贵族为示勇武兼用自卫,又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。

腰间革带还流行各种带钩,彼此争巧。

男女的帽,更引人注目,精致的用薄如蝉翼的轻纱,贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。

鞋,多用小鹿皮制作,或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘,价值千金。

女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋,还有半截式露指的薄质锦绣手套,无不异常美观。

春秋战国时期的衣着,上层人物的宽博、下层社会的窄小,已趋迥然。

深衣有将身体深藏之意,是士大夫阶层居家的便服,又是庶人百姓的礼服,男女通用。

公元前307年**武灵王颁**汉服饰胡服令,推行胡服骑射,便于骑射活动。

春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样,不仅表现于深衣和胡服。

乐人有戴风兜帽的,舞人有长及数尺的袖子,有人还常戴鸱角或鹊尾冠,穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。

这些都与多彩的社会生活相关。

秦汉服饰这一时期的衣料较春秋战国时期丰富,深衣也得到了新的发展。

特别在汉代,随着舆服制度的建立,服饰的官阶等级区别也更加严格。

**汉服装面料仍重锦绣。

绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样,织锦有各种复杂的几何菱纹,以及织有文字的通幅花纹。

西汉建元三年(公元前138 )、元狩四年(公元前119) ,张骞奉命两次出使西域,开辟了中国与西方各国的陆路**,成千上万匹丝绸源源外运,历****隋唐,迄未中断,史称丝绸之路。

于是,中华服饰文化传往世界。

自**而汉,深衣有了一些发展和变化。

从东汉社会上层来看,通裁的袍服转入制度化。

**代服制与战国时无大差别,保持深衣的基本形制。

西汉男女服装,仍沿袭深衣形式。

不论单、绵,多是上衣和下裳分裁合缝连为一体,上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣,其领袖缘一并显露在外,成为定型化套装。

下着紧口大裤,保持“褒衣大裙”风格。

足下为歧头履。

腰间束带。

**代服制,服色尚黑。

汉代有了舆服制度。

史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。

服饰上的等级差别已十分明显。

主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上,发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。

****南北朝服饰****和南北朝时期,等级服饰有所变革,民族服饰大为交融。

冠帽已多用文人沿用的幅巾代替,有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。

**初,文帝曹丕制定九品官位制度,“以紫绯绿三色为九品之别”。

这一制度此后历代相沿杂而用之,直到元明。

**代的首服除幅巾为社会沿用之外,有官职的男子还戴小冠子,而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠,本是两汉武士之制,传之又传,不仅用于男官员,并流传民间且男女通用。

南北朝时,北方少数民族入主**,人民错居杂处,政治、经济、文化风习相互渗透,形成大融合局面,服饰也因而改易发展。

北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流,不分贵贱、男女都可穿用。

女子衣着“上俭下丰”。

东**末至齐、梁间,衣着为襦裙套装,原始于汉代,**代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。

足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐),流行一时。

另一方面,少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响,穿起了汉族服装。

鲜卑族北**朝于**十八年(494)迁都**后,**孝文帝推行华化政策,改拓跋姓氏,率“群臣皆服汉**衣冠”。

原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服这次改革旧俗,史称孝文改制,使**汉以来冠服旧制得以赓续,推动了中华服饰文化的发展。

隋唐服饰隋唐时期,中国由分裂而统一,由战乱而稳定,经济文化繁荣,服饰的发展无论衣料还是衣式,都呈现出一派空前灿烂的景象。

彩锦,是五色俱备织成种种花纹的丝绸,常用作半臂和衣领边缘服饰。

特种宫锦,花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状,章彩华丽。

刺绣,有五色彩绣和金银线绣等。

印染花纹,分多色套染和单色染。

隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍,官员戴幞头,百姓着短衫。

直到五代,变化不大。

天子、百官的官服用颜色来区分等级,用花纹表示官阶。

隋唐女装富有时装性,往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间,被纷纷仿效,又往往受西北民族影响而别具一格。

隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙,即短上衣加长裙,裙腰以绸带高系,几乎及腋下。

隋唐女子好打扮。

从宫廷传开的“ 半臂”,历久不衰,后来男子也有穿着的。

当时还流行长巾子,系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作,一端固定在半臂的胸带上,再披搭肩上,旋绕于手臂间,名曰披帛。

唐代妇女的发饰多种多样,各有专名。

女鞋一般是花鞋,多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。

唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化,唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。

宋辽夏金元服饰宋代基本保留了汉民族服饰的风格,辽、**、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。

各民族服饰再度交流与融合。

宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。

宋代官服面料以罗为主,政府因五代旧制,每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料,分七宋代灵鹫球纹锦袍等不同花色。

官服服色沿袭唐制,三品以上服紫,五品以上服朱,七品以上服绿,九品以上服青。

官服服式大致近于晚唐的大袖长袍,但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽,名直脚幞头,君臣通服,成为定制。

宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度,有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”,袋内装有金、银、铜制成的鱼,以区别官品。

“方心曲领”也是朝服的特征,即朝服项间套上圆下方的饰物。

宋代官员公服、制服之外的日常便服,主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头,依然唐式,脚下却改着更便于平时起居的便鞋。

宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、**巾。

袍用深色材料缘边,以存古风。

**巾为方筒状高巾子,相传为大文学家苏**创制,实为古代幅巾的复兴,明代的老年士绅还常戴用。

宋代民间首服也有种种流行。

男子流行幞头、幅巾,女子则流行花冠和盖头。

妇女发式和花冠,是当时对美追求的重点,最能表现宋代装束的变化。

唐及五代的女子花冠已日趋危巧,宋代花冠再加发展变化,通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上,无奇不有。

辽、**、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权,其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中,各自发扬民族传统的发展轨迹。

党项族妇女多着翻领胡服,领间刺绣精美。

契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣,足下着长统靴,宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫,长齐足背,都是左衽,正与汉人相反,所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。

辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实,都曾设“南官”制度,以汉族治境内汉人,对汉族官员采用唐宋官服旧制。

辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品,影响到明清官服的等级标识,金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑,品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。

契丹、女真男服因便于行动,也为汉人采用。

元代于延祐元年(1314)参酌古今蒙汉服制,对上下官民服色等作了统一规定。

汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头;蒙古族官员则穿合领衣,戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋,最时兴腰间多褶的辫线袄子( 圆领紧袖袍,宽下摆、折褶、有辫线围腰),戴笠子帽。

元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。

元代每年举行10余次大朝会,届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服,称作质孙服,糜费为历朝少有。

这种服式到明代却被用作差役服装。

明清服饰:明代以汉族传统服装为主体,清代则以满族服装为大流。

而两代上下层社会的服饰均有明显等级。

上层社会的官服是权力的象征,历来受到统治阶级的重视。

自唐宋以降,龙袍和黄色就为王室所专用。

百官公服自南北朝以来紫色为贵。

明朝因皇帝姓朱,遂以朱为正色,又因《论语》有“恶紫之夺朱也”,紫色自官服中废除不用。

最有特色的是用“补子”表示品级。

补子是一块约40~50厘米见方的绸料,织绣上不同纹样,再缝缀到官服上,胸背各一。

文官的补子用鸟,武官用走兽,各分九等。

平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身分,长大者为尊。

明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。

皇帝戴乌纱折上巾,帽翅自后部向上竖起。