过渡时期的中国

- 格式:ppt

- 大小:3.11 MB

- 文档页数:26

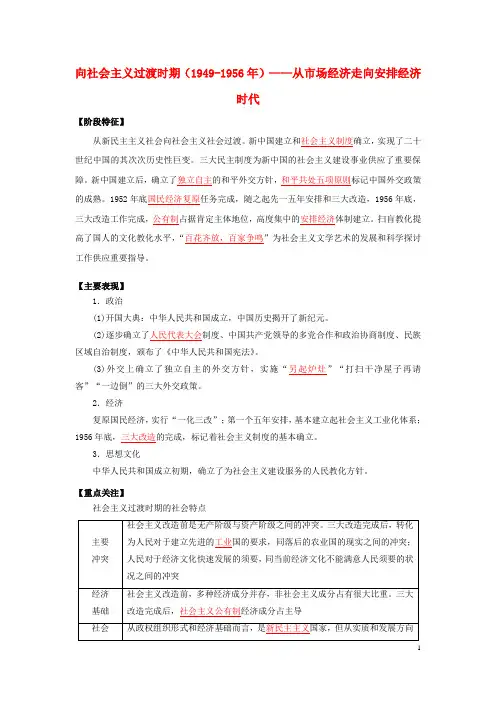

向社会主义过渡时期(1949-1956年)——从市场经济走向安排经济时代【阶段特征】从新民主主义社会向社会主义社会过渡。

新中国建立和社会主义制度确立,实现了二十世纪中国的其次次历史性巨变。

三大民主制度为新中国的社会主义建设事业供应了重要保障。

新中国建立后,确立了独立自主的和平外交方针,和平共处五项原则标记中国外交政策的成熟。

1952年底国民经济复原任务完成,随之起先一五年安排和三大改造,1956年底,三大改造工作完成,公有制占据肯定主体地位,高度集中的安排经济体制建立。

扫盲教化提高了国人的文化教化水平,“百花齐放,百家争鸣”为社会主义文学艺术的发展和科学探讨工作供应重要指导。

【主要表现】1.政治(1)开国大典:中华人民共和国成立,中国历史揭开了新纪元。

(2)逐步确立了人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度,颁布了《中华人民共和国宪法》。

(3)外交上确立了独立自主的外交方针,实施“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”“一边倒”的三大外交政策。

2.经济复原国民经济,实行“一化三改”;第一个五年安排,基本建立起社会主义工业化体系;1956年底,三大改造的完成,标记着社会主义制度的基本确立。

3.思想文化中华人民共和国成立初期,确立了为社会主义建设服务的人民教化方针。

【重点关注】社会主义过渡时期的社会特点性质而言,是社会主义国家政治制度过渡时期,中国人民政治协商会议代行全国人民代表大会职权,“共同纲领”起临时宪法的作用。

1954年,第一届全国人民代表大会召开并通过了《中华人民共和国宪法》【真题再现】1.(2024浙江卷·14)1949年,毛泽东在人民政协第一届全体会议上指出:这次“会议是在完全新的基础上召开的,它具有代表全国人民的性质,它获得全国人民的信任和拥护。

”会议通过的《共同纲领》()A.标记着新民主主义革命的成功B.成为中华人民共和国中心人民政府施政纲领C.以根本法的形式确定了“依法治国”的方略D.强调国家的根本任务是集中力气进行社会主义现代化建设【答案】B【解析】《共同纲领》规定国家性质是新民主主义即人民民主主义的国家,是新中国初期的施政纲领,起到了临时宪法的作用,故选B项;1949年10月日开国大典标记着新民主主义革命的基本成功,解除A项;1999年,全国人大九届二次会议,正式把“依法治国,建设社会主义法治国家”这一治国方略以国家根本大法的形式确定下来,解除C项;1982年宪法强调国家的根本任务是集中力气进行社会主义现代化建设,解除D项。

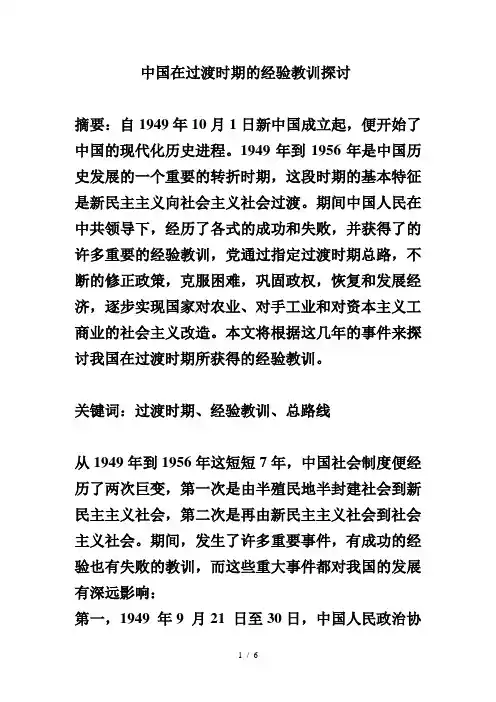

中国在过渡时期的经验教训探讨摘要:自1949年10月1日新中国成立起,便开始了中国的现代化历史进程。

1949年到1956年是中国历史发展的一个重要的转折时期,这段时期的基本特征是新民主主义向社会主义社会过渡。

期间中国人民在中共领导下,经历了各式的成功和失败,并获得了的许多重要的经验教训,党通过指定过渡时期总路,不断的修正政策,克服困难,巩固政权,恢复和发展经济,逐步实现国家对农业、对手工业和对资本主义工商业的社会主义改造。

本文将根据这几年的事件来探讨我国在过渡时期所获得的经验教训。

关键词:过渡时期、经验教训、总路线从1949年到1956年这短短7年,中国社会制度便经历了两次巨变,第一次是由半殖民地半封建社会到新民主主义社会,第二次是再由新民主主义社会到社会主义社会。

期间,发生了许多重要事件,有成功的经验也有失败的教训,而这些重大事件都对我国的发展有深远影响:第一,1949 年9 月21 日至30日,中国人民政治协商会议召开,制定《中国人民政治协商会议共同纲领》,为彻底完成新民主主义革命的全部历史任务,过渡到社会主义准备了必要的条件,在中华人民共和国宪法制定以前,作为中央人民政府的施政方针,起了临时宪法的作用。

同年10月1日,开国大典,标志着中华人民共和国成立,一百多年来中国半殖民地、半封建社会历史最终结束,中国人民从此站了起来。

第二,1950年夏,国民党残余势力被消灭,人民解放战争以基本胜利结束,全国基本解放。

1951年西藏和平解放,彻底粉碎了帝国主义分裂中国西藏的梦想,维护了祖国统一,巩固了国防;为西藏人民废除反动农奴制度、彻底翻身作主人奠定了基础,为迅速发展西藏工农业生产,提高西藏人民生活水平开辟了广阔的道路;还对于巩固刚刚诞生的新中国政权,反对以美国为首的帝国主义阵营的斗争,具有重要的战略意义。

第三,建国初期的三大运动:1、1950年10月至1953夏,抗美援朝。

这次战争的胜利,粉碎了美国妄图干涉朝鲜内政、并吞全朝鲜的企图,保卫了朝鲜民主主义人民共和国的独立;捍卫了新中国的安全,保障了新中国经济恢复和建设工作的顺利进行;保卫了亚洲和世界的和平,戳穿了美帝国主义“纸老虎”的面目,增强了中国人民的民族自尊心,鼓舞了世界人民保卫世界和平反对侵略的意志和决心;打出了中国的国威和军威,提高了新中国的国际地位;使中国军队取得了以劣势装备战胜现代化装备的敌人的宝贵经验,加速了人民军队的建设。

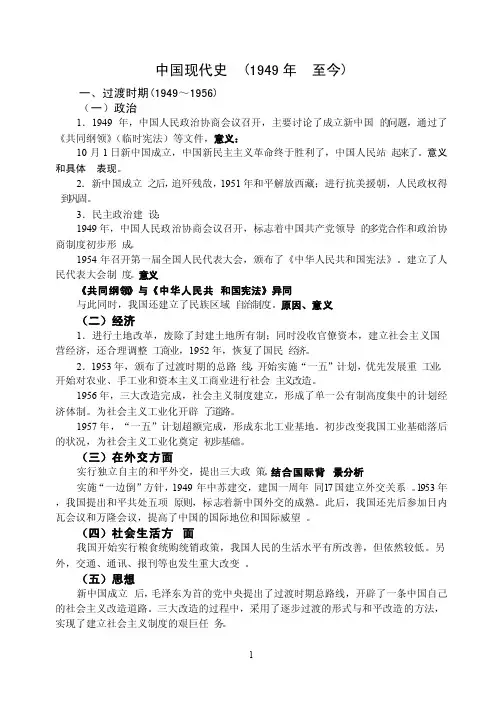

中国现代史(1949年至今)一、过渡时期(1949~1956)(一)政治1.1949年,中国人民政治协商会议召开,主要讨论了成立新中国的问题,通过了《共同纲领》(临时宪法)等文件,意义:10月1日新中国成立,中国新民主主义革命终于胜利了,中国人民站起来了。

意义和具体表现。

2.新中国成立之后,追歼残敌,1951年和平解放西藏;进行抗美援朝,人民政权得到巩固。

3.民主政治建设:1949年,中国人民政治协商会议召开,标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度初步形成。

1954年召开第一届全国人民代表大会,颁布了《中华人民共和国宪法》。

建立了人民代表大会制度。

意义《共同纲领》与《中华人民共和国宪法》异同与此同时,我国还建立了民族区域自治制度。

原因、意义(二)经济1.进行土地改革,废除了封建土地所有制;同时没收官僚资本,建立社会主义国营经济,还合理调整工商业,1952年,恢复了国民经济。

2.1953年,颁布了过渡时期的总路线,开始实施“一五”计划,优先发展重工业。

开始对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。

1956年,三大改造完成,社会主义制度建立,形成了单一公有制高度集中的计划经济体制。

为社会主义工业化开辟了道路。

1957年,“一五”计划超额完成,形成东北工业基地。

初步改变我国工业基础落后的状况,为社会主义工业化奠定初步基础。

(三)在外交方面实行独立自主的和平外交,提出三大政策。

结合国际背景分析实施“一边倒”方针,1949年中苏建交,建国一周年同17国建立外交关系。

1953年,我国提出和平共处五项原则,标志着新中国外交的成熟。

此后,我国还先后参加日内瓦会议和万隆会议,提高了中国的国际地位和国际威望。

(四)社会生活方面我国开始实行粮食统购统销政策,我国人民的生活水平有所改善,但依然较低。

☆对1949—1956年(过渡时期)中国社会历史特点的认识(1)社会性质:从政权组织形式和经济基础而言,是新民主主义国家,但从实质和发展方向而言,是社会主义国家。

从这一时期我党采取的政策来看,有些具有新民主主义的性质:如土改;有些具有社会主义性质:如三大改造;有些兼而有之,如没收官僚资本。

(2)经济基础:在进行社会主义改造前,五种经济成分并存,非社会主义成分占很大比重。

三大改造完成后,社会主义公有制经济成分完全占主导地位。

(3)社会主要矛盾:在过渡时期社会主要矛盾是无产阶级与资产阶级的矛盾。

三大改造完成后,资产阶级作为一个阶级已不复存在,中国社会的主要矛盾转化为先进的社会制度同落后的社会生产力之间的矛盾。

(4)政治制度:在过渡时期,中国人民政治协商会议代行全国人民代表大会的职权,《共同纲领》起临时宪法的作用。

1954年第一次全国人民代表大会召开并通过《中华人民共和国宪法》,标志着这一过渡局面的结束。

☆如何认识我国的民主革命和社会主义革命民主革命与社会主义革命是性质不同的两种革命。

前者是资产阶级反对封建势力的斗争,是资产阶级的历史任务,目标是建立资本主义社会。

后者是无产阶级反对资产阶级的斗争,是无产阶级的历史任务,目标是实现社会主义社会。

在中国,由于半殖民地半封建社会的基本国情,无论是民主革命还是社会主义革命都有许多特殊性。

首先,民族资产阶级没有完成民主革命的任务,无产阶级首先要完成这一任务才能进行社会主义革命。

这使得中国民主革命具有新旧两个阶段之分。

1949年10月无产阶级夺取政权后,也还要继续从上层建筑到经济基础彻底完成这一任务。

其次,不仅在民主革命时期,中共对民族资产阶级采取政治上联合名义上保护的政策,而且在新中国初期也没有立即把资产阶级及资本主义作为革命的对象,只是对资本主义不利于国计民生,不利于社会主义建设的部分进行限制和改造,因而有一些活动又具有社会主义革命的性质,表现为以各种形式剥夺资本家对生产资料的所有权。

过渡时期阶段特征1949年10月,新中国成立,中国从此进入现代史时期。

从中华人民共和国成立到1956年社会主义改造基本完成是中国由新民主主义向社会主义过渡时的历史时期。

这个时期是中国历史上一个特殊的时期,具有以下历史特征:一,社会性质:从中华人民共和国成立到社会主义改造基本完成,是中国现代史上的“过渡时期”。

这一时期我国的社会性质,从政权形式和经济基础而言,是新民主主义国家,但从实质和发展方向而言,是社会主义国家。

正如毛泽东所指出的:“新民主主义,就其整个情况而言,不是社会主义的;但从它的政治、经济、文化的主导方面来看都有社会主义的因素,并不是普通的因素,而是起决定作用的因素。

”所以我们有时把新中国成立后的这一阶段称为社会主义也并不矛盾。

从这一时期我党采取的政策来看,有些具有新民主主义的性质:如土地改革;有些具有社会主义性质:如三大改造;有些兼而有之:如没收官僚资本。

二,经济特征:五种经济并存。

即国营经济、合作社经济、农民和手工业者的个体经济、国家资本主义经济和私人资本主义经济。

其中国营经济是社会主义性质的;合作社经济是半社会主义性质的(包括供销合作社、消费合作社、信用合作社、集体农庄和一部分手工业合作社);一部分国家资本主义经济在我国当时的条件下也具有程度不同的社会主义性质。

要求注意:(1)实行在国营经济领导下五种经济成分并存制度。

1949年9月29日由中国人民政治协商会议第一届全体会议通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》,实际上是1949年10月到1952年中国这个新民主主义社会的临时宪法。

这个纲领明确提出:“国营经济为社会主义性质的经济。

凡属有关国家经济命脉和足以操纵国计民生的事业,均由国家统一经营。

凡属国有的资源和企业,均为全体人民的公共财产,为人民共和国发展生产、繁荣经济的物质基础和整个经济的领导力量。

”“各种经济成分在国营经济领导之下,分工合作,各得其所,以促进整个社会经济的发展。

如何理解新中国成立后的过渡时期及过渡时期总路线1953年,中国共产党提出了过渡时期总路线和总任务。

总路线规定,要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并初步实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

”当我们在讲到这段内容时,很多学生对什么是过渡时期。

过渡时期应从何时开始理解不清;对过渡时期总路线的有关问题也理解不了,甚至产生了误解。

为此,特作如下简要分析。

一、关于过渡时期传统的观点,通常把1949年中华人民共和国成立到1956年社会主义改造基本完成这一时期称为过渡时期。

之所以称这一时期为过渡时期,一是由这一时期特定的社会性质决定的。

过渡时期即从新民主主义向社会主义的转变时期。

1949年我国建立的是新民主主义社会,这是一个过渡性质的社会。

在这一社会中,政治上实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政。

经济上是五种经济成分即国营经济、合作社经济、农民和手工业者的个体经济、国家资本主义经济和私人资本主义经济同时并存。

而其中社会主义性质的经济居于领导地位,但非社会主义性质的经济仍占很大的比重。

社会主义革命,在经济领域的任务,就是发展社会主义成份,改造非社会主义成分,把个体农业、手工业和资本主义工商业改造成社会主义经济。

所以说建国后新民主主义时期并不是独立的社会形态,属于过渡的阶段。

就其整体而言,不完全是社会主义的,但它的政治、经济和文化都具有社会主义因素,而且是起决定作用的因素。

因此,不能把新民主主义同社会主义截然分开。

我们承认这是从新民主主义向社会主义的转变,同我们把新中国成立后称为社会主义国家也不矛盾。

说过渡时期是社会主义国家是就其实质和发展的方向而言;说过渡时期是新民主主义国家是就其政权形式的某些特点和五种经济成分并存而言。

这是从不同的角度对不同的侧面加以强调的结果,没有根本的区别。

二是由新民主主义向社会主义过渡的具体表现决定的。

第一,社会经济结构由多种经济形式并存到社会主义公有制经济成为唯一经济基础。

第3讲中国现代史【内容总论】时间范围:即从1949年中华人民共和国成立至今总特点:崛起;阶段划分:(以现代化建设为主题)社会主义现代化建设的准备与启动(1949~1956);社会主义现代化建设的曲折与延误(1956~1976);社会主义现代建设的重振与辉煌(1978年改革开放后)主要内容:(以现代化建设为主题)政治:确立了社会主义制度,建立和完善社会主义民主法制。

经济:建立了社会主义公有制,实行改革开放,建立和完善社会主义市场经济。

文化:1956年提出双百方针,新时期提出建设中国特色社会主义理论,科技、教育事业大发展。

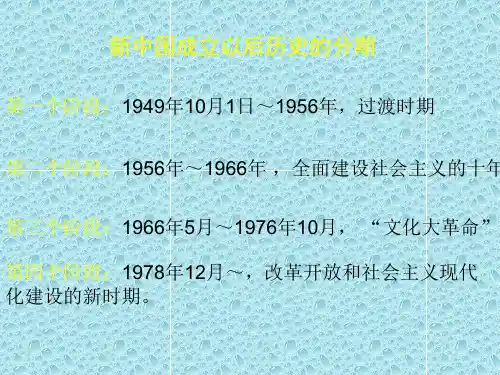

中国现代史分为下列四个阶段。

⑴1949年10月1日中华人民共和国成立到1956年12月底社会主义改造完成,这是人民政权的巩固和新民主主义向社会主义过渡时期。

⑵1956年社会主义制度基本建立到1966年5月“文化大革命”开始,这是社会主义建设在探索中曲折发展时期,也是社会主义初级阶段的开始时期。

⑶1966年5月“文化大革命”开始到“文化大革命”结束,这是“文化大革命”十年动乱和中国社会主义现代化遭受严重挫折的时期⑷从1976年10月“文革”结束至今,是全面进行社会主义现代化建设新时期【阶段特征和史实】第一阶段:过渡时期(1949年——1956年)总体特征:新民主主义向社会主义过渡两个阶段:1949年至1952年是新中国恢复国民经济,巩固人民政权阶段。

1953年到1956年是社会主义改造和工业化建设起步,社会主义制度的确立阶段。

政治上:①建立和巩固新政权;②社会主义民主法制建设起步,形成了中国特色的民主政治;③外交开创新局面,国际地位不断提高。

具体史实:1.新中国成立(时间、成立的历史意义)2.《共同纲领》(时间、体现的原则、作用)3.1954年宪法(背景、内容、特点、意义)4.三大基本政治制度:(1)人民代表大会制度(根本政治制度)(2)中国共产党领导的多党合作和政治协商制度(1956年提出合作方针)(3)民族区域自治制度(原因、内容、意义、实施情况)5.独立自主的和平外交方针;新中国初期的三大外交政策;《中苏友好同盟互助条约》签订;和平共处五项原则提出——外交政策的成熟;参加日内瓦会议和万隆会议,提出"求同存异"的方针。

易错点19 中国现代史的四个时期1.过渡时期:1949——1956年,中国共产党领导人民巩固政权、恢复经济,进行社会主义改造,使我国由新民主主义社会过渡到社会主义社会。

2.社会主义十年探索时期:1956——1966年,中国共产党领导人民进行社会主义建设的探索,取得了重大的成就,也出现了严重的失误。

3.“文化大革命”时期:1966-1976年,出现了严重的内乱,严重的践踏了我国的民主与法制,国民经济遭到巨大损失。

4.改革开放历史新时期:1978年冬至今,中共十一届三中全会作出了实行改革开放的历史性决策,实现了伟大的历史转折,进入社会主义现代化建设新时期。

01过渡时期:1949——1956年1.新中国成立之初,进行了抗美援朝战争、土地改革运动以及和平解放西藏,其共同作用是A.消灭了地主阶级B.巩固了人民民主政权C.为国家工业化建设准备了条件D.祖国大陆实现了统一【答案】B【解析】依据题干“共同作用”,结合课本所学,抗美援朝的胜利捍卫了我国的安全,巩固了新生的人民政权,提高了我国的国际地位;土地改革的完成,彻底摧毁了我国存在两千多年的封建土地制度,消灭了地主阶级,农民成立土地的主人,使人民政权更加巩固,为国家的工业化建设准备了条件;和平解放西藏,祖国大陆获得了统一,各族人民实现了大团结,巩固了人民政权。

B项符合题意;ACD三项不合题意。

由此可知ACD三项不合题意,故选择B。

2.下表为中华人民共和国第一届中央人民政府主席、副主席的政党构成状况,这说明了A.开国大典的意义B.中共领导下的多党合作和政治协商制度C.确定了人民代表大会制度D.中国特色社会主义的民主政治【答案】B【解析】根据题干图表“华人民共和国第一届中央人民政府主席、副主席的政党构成状况”可知,中国中央人民政府选举的主席和副主席,以共产党为主体,与其他民主党派共同组成,反映出新中国实行的中共领导的多党合作制初步形成,B正确;第一届政治协商会议在开国大典前召开,排除A;1954年召开的人民代表大会上,确定了人民代表大会制度,排除C;中国特色社会主义的民主政治是1978年十一届三中全会以后确立的,排除D。