中国古代养生著作辑要

- 格式:doc

- 大小:42.00 KB

- 文档页数:17

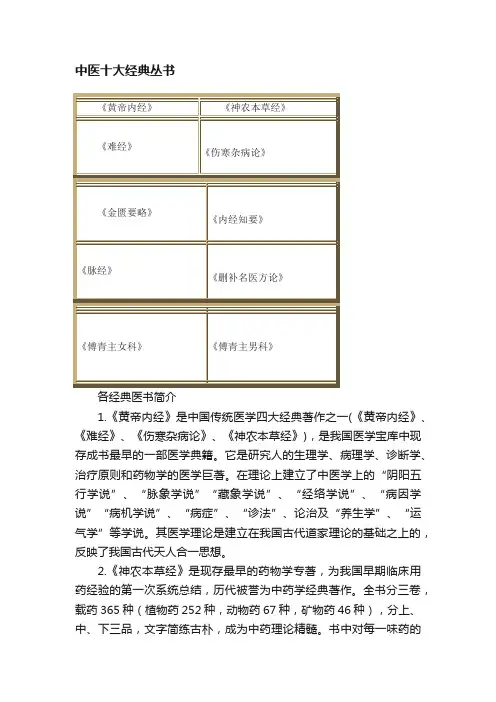

中医十大经典丛书各经典医书简介1.《黄帝内经》是中国传统医学四大经典著作之一(《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》),是我国医学宝库中现存成书最早的一部医学典籍。

它是研究人的生理学、病理学、诊断学、治疗原则和药物学的医学巨著。

在理论上建立了中医学上的“阴阳五行学说”、“脉象学说”“藏象学说”、“经络学说”、“病因学说”“病机学说”、“病症”、“诊法”、论治及“养生学”、“运气学”等学说。

其医学理论是建立在我国古代道家理论的基础之上的,反映了我国古代天人合一思想。

2.《神农本草经》是现存最早的药物学专著,为我国早期临床用药经验的第一次系统总结,历代被誉为中药学经典著作。

全书分三卷,载药365种(植物药252种,动物药67种,矿物药46种),分上、中、下三品,文字简练古朴,成为中药理论精髓。

书中对每一味药的产地、性质、采集时间、入药部位和主治病症都有详细记载。

对各种药物怎样相互配合应用,以及简单的制剂,都做了概述。

更可贵的是早在两千年前,我们的祖先通过大量的治疗实践,已经发现了许多特效药物,如麻黄可以治疗哮喘,大黄可以泻火,常山可以治疗疟疾等等。

这些都已用现代科学分析的方法得到证实。

3.《难经》原名《黄帝八十一难经》,3卷。

原题秦越人撰。

“难”是“问难”之义,或作“疑难”解。

“经”乃指《内经》,即问难《内经》。

作者把自己认为难点和疑点提出,然后逐一解释阐发,部分问题做出了发挥性阐解。

全书共分八十一难,对人体腑脏功能形态、诊法脉象、经脉针法等诸多问题逐一论述。

但据考证,该书是一部托名之作。

约成书于东汉以前(一说在秦汉之际)。

该书以问难的形式,亦即假设问答,解释疑难的体例予以编纂,故名为《难经》。

内容包括脉诊、经络、脏腑、阴阳、病因、病理、营卫、俞穴,针刺等基础理论,同时也列述了一些病证。

该书以基础理论为主,结合部分临床医学,在基础理论中更以脉诊、脏腑、经脉、俞穴为重点。

其中1~22难论脉;23~29难论经络;30~47难论脏腑,48~61难论病;62~68难论俞穴;69~81难论针法。

传承中医养生四大名著中医四大名着,中医四大名着对古代乃至现代中医都有着巨大的指导作用与研究价值。

下面店铺具体介绍一下中医四大名着的有关知识,欢迎大家来到店铺学习。

中医养生四大名著1、《黄帝内经》《黄帝内经》分为《素问》和《灵枢》两部分,是我国最早的典籍之一。

《素问》重点论述了脏腑、经络、病因、病机、病证、诊法、治疗原则以及针灸等内容。

《灵枢》是《素问》不可分割的姊妹篇,内容与之大体相同。

除了论述脏腑功能、病因、病机之外,还重点阐述了经络腧穴,针具、刺法及治疗原则等。

《黄帝内经》基本精神及主要内容包括:整体观念、阴阳五行、藏象经络、病因病机、诊法治则、预防养生和运气学说等等。

“整体观念”强调人体本身与自然界是一个整体,同时人体结构和各个部分都是彼此联系的。

“阴阳五行”是用来说明事物之间对立统一关系的理论。

“藏象经络”是以研究人体五脏六腑、十二经脉、奇经八脉等生理功能、病理变化及相互关系为主要内容的。

“病因病机”阐述了各种致病因素作用于人体后是否发病以及疾病发生和变化的内在机理。

“诊法治则”是中医认识和治疗疾病的基本原则。

“预防养生”系统地阐述了中医的养生学说,是养生防病经验的重要总结。

“运气学说”研究自然界气候对人体生理、病理的影响,并以此为依据,指导人们趋利避害。

2、《伤寒论》《伤寒论》,东汉张仲景撰于公元3世纪初,古代汉族医学经典著作之一,是一部阐述外感热病治疗规律的专着。

《伤寒论》突出成就之一是确立了六经辨证体系。

运用四诊八纲,对伤寒各阶段的辨脉、审证、论治、立方、用药规律等,以条文的形式作了较全面的阐述。

该书总结了前人的医学成就和丰富的实践经验,集汉代以前医学之大成,并结合自己的临床经验,系统地阐述了多种外感疾病及杂病的辨证论治,理法方药俱全,在中医发展史上具有划时代的意义和承前启后的作用,对中医学的发展做出了重要贡献。

而且,《伤寒论》一书不仅为诊治外感疾病提出了辨证纲领和治疗方法,也为中医临床各科提供了辨证论治的规范,从而奠定了辨证论治的基础,被后世医家奉为经典。

养生典籍推荐:传统中医保健秘方引言大家好!你是否曾想过如何保持身心健康?在这个快节奏、高压力的现代社会中,人们越来越关注养生保健。

中医作为中国几千年来的传统医学,拥有丰富的养生智慧。

在各种养生典籍中,我们可以找到许多传统中医保健秘方。

在本文中,我将为大家推荐一些值得阅读的养生典籍,帮助我们掌握传统中医的保健秘方,让我们一起来探索中医的养生智慧吧!一、《黄帝内经》:全面理解养生之道《黄帝内经》是中医典籍中的经典之作,也被誉为中华医学宝典。

它以对话的方式,记录了黄帝与医家仙人的交流。

这本典籍包含了《素问篇》和《灵枢篇》两部分。

1.1 《素问篇》:理论基础与养生秘方《素问篇》是《黄帝内经》的第一部分,主要介绍了中医的理论基础和养生之道。

其中包括了关于阴阳、五行、经络等重要概念的解释,为读者打下了坚实的理论基础。

同时,它提供了许多养生秘方,例如饮食调理、精神调节等方面的技巧。

1.2 《灵枢篇》:理解经络与穴位的奥秘《灵枢篇》是《黄帝内经》的第二部分,它详细介绍了经络和穴位的知识。

经络是中医理论中重要的概念,而穴位则是经络上的特殊点位。

通过理解经络和穴位的奥秘,我们可以运用针灸、推拿等疗法来调理身体,达到养生的目的。

二、《本草纲目》:认识中草药的奇妙功效《本草纲目》是明代药学家李时中编著的一部药物学巨著,也是中医药学中的重要典籍之一。

它将中草药进行了系统的整理和分类,并对各种草药的功效进行了详细的介绍。

2.1 药物分类与功效介绍《本草纲目》将中草药分为上品、中品和下品,对每种草药的性味、功效等进行了详细的描述。

了解草药的分类以及药性特点,有助于我们根据自身情况选择合适的中药进行养生保健。

2.2 药方与配伍《本草纲目》还提供了许多药方和药材的配伍方法。

药物的配伍可以提高药效,加强保健功效。

通过学习药方和配伍的原理,我们可以自己制定一些简单的养生方剂,从而改善身体状况。

三、《医学衷中参西录》:中西医结合的养生指南《医学衷中参西录》是明代医学家吴鞠通所著的一部总结中西医经验的重要典籍。

治疗五脏的古代医书

古代医书对治疗五脏的方法详细记载了许多方剂和治疗技术,以下是一些相关参考内容。

1. 《黄帝内经》是中国古代最早的医学典籍之一。

其中有《素问·五脏生成篇》对五脏的生成、功能、病变及治疗都有详细的论述。

书中提到了“王冰之术”,即疏通经络,调节气血,以达到治疗五脏疾病的目的。

2. 《伤寒杂病论》是东汉张仲景所著的医学巨著,对治疗五脏疾病也有系统的论述。

书中详细记载了许多药方,如桂枝汤、小柴胡汤、白虎汤等,这些方剂在临床上常用于调理五脏的功能,消除疾病症状。

3. 明代张景岳的《金匮要略》也是一部重要的医学著作。

书中的《五脏别论》详细介绍了五脏的病变和治疗方法。

例如,对于心火旺盛导致的病症,可以应用泻心汤来清除心中的实火;对于肝郁气滞引起的疾病,可以使用益气活血汤来舒缓肝脏压力。

4. 另外一部重要的医学著作是清代吴鞠通的《吴氏理源》,其中有《寿春秘方》一篇,记载了许多治疗五脏疾病的方剂。

例如,对于肝郁引起的头痛,可以用四君子汤来调理肝气;对于肺热引起的咳嗽,可以使用清肺汤来清热解毒。

5. 此外,《本草纲目》也是一部详尽记述中草药的医学巨著。

书中详细介绍了草药的性味、功效及药效等。

例如,熟地、枸

杞子等草药被广泛应用于调理肾功能,对于肾亏引起的腰膝酸软、耳鸣等症状有效。

总之,古代医书中有关治疗五脏疾病的内容非常丰富。

除了方剂的应用外,还包括了针灸、按摩、气功等治疗技术。

这些内容对于理解中医五脏学说及其临床应用具有重要的参考价值。

以下是一些值得一读的养生名著:

《黄帝内经》:被称为医之始祖,是中国最早的典籍之一,相传为黄帝所作因以为名。

该书在黄老道家理论上建立了中医学上的“阴阳五行学说”“脉象学说”“经络学说”“养生学”等学说,其基本素材来源于中国古人对生命现象的长期观察和大量的临床实践等。

《养性延命录》:南朝齐梁时著名的养生家、道教理论家和医学家陶弘景著作,该书辑录了上自炎黄、下至魏晋之间的导引养生理论与方法,共分上下两卷、六篇:《教诫篇》《食诫篇》《杂诫忌让害祈善篇》《服气疗病篇》《导引按摩篇》《御女损益篇》。

《四季养生全书》:轻微头痛、体寒、水肿、失眠、月经失调、皮肤粗糙、便秘、总是觉得累……《四季养生全书》针对不同季节、不同节气的自然变化,阐述了起居作息、饮食养生、精神调节与运动指南等全面的内容,科学、简明、实操性强,搭配手绘插图,把二十四节气里的养生智慧融入现代女性的日常生活,是当下养生Girl的必备之书。

《经典中医启蒙》:李辛医师在2014年9月讲授中医启蒙课程的基础上进行改编而成。

此外,《老老恒言》、《遵生八笺》等也是古代养生智慧的代表,洪昭光《人生命运选》、张其成《精气神养生法》、代金刚《不累不痛不生病》、郝万山《不生气就不生病》、《活到百岁的智慧》等也是名家养生名著的代表。

以上信息仅供参考,具体阅读内容可以根据自己的兴趣和需求来选择。

养生篇(十四)养生文献——《黄帝内经》、《论语》、《养生延命录》、《万氏家传养生四要》养生篇(十四)养生文献——《黄帝内经》、《论语》、《养生延命录》、《万氏家传养生四要》中华民族几千年来,在养生长寿方面积累了丰富的文化遗产,其中养生著作、长寿诗词、保健谚语,可谓浩如烟海,内容宏富,立论精湛,堪称世界之最。

不仅在祖国医学著作里有,就是在儒家、佛家、道家的著作里也不乏其词,现摘其精华,阐古鉴今,荟萃成集。

这里所选用的名著上至先秦,下迄清代,以尽量反映出中国历代养生之要领。

一、《黄帝内经》的养生篇《黄帝内经》是我国现存医学文献中最早的一部典籍,它比较全面地阐述了中医学理论体系的系统结构,反映出中医学的理论原则和学术思想,为中医学的发展奠定了基础。

《黄帝内经》一书,不仅是一部伟大的医学巨著,而且也是一部光辉的养生学:康复学著作。

因为它全面地反映了、吸取了秦汉以前的养生学、康复学成就,对于中医养生学、康复学的有关理论、原则和方法,进行了比较全面而系统的论述,从而奠定了我国养生学、康复学的理论基础,是学习中医养生学、康复学的必读之书。

《黄帝内经》是战国秦汉以来名医家的论文汇编,其汇编成书的时间约在西汉。

然自成编以后,直至唐代,仍有增损。

因此,《内经》这部著作,并不是出自一人的手笔,也不是一个时代、一个地方的医学成就,而是在一个相当长的历史时期内,各医家的经验总结汇编。

所谓黄帝著《内经》,亦仅是托名而已。

《内经》中所阐述的养生学思想如下:第一,正确地回答了“生命的起源是什么”。

《内经》认为生命与自然界息息相关,如《素问·宝命全形论》里指出:“天地合气,命之曰人”;《灵枢·本神篇》亦曰:“德流气薄而生者也”,即认为自然界的阴阳精气是生命之源,这种认识是符合实际的。

第二,认为“天人相应”,养生学、康复学的根本点在于“顺应自然”。

《内经》把人与自然界看成一个整体,自然界的种种变化,都会影响人体的生命活动,即天有所变,人有所应,因而,强调要适应自然变化,避免外邪侵袭。

中国古代养生著作辑要《黄帝内经》――最早的流传于后世的医书《黄帝内经》简称《内经》,是我国现存医书中最早的典籍之一。

成书于战国至秦汉时期,是我国劳动人民长期与疾病做斗争的经验总结。

它的问世,开创了中医学独特的理论体系,标志着祖国医学由单纯积累经验的阶段发展到了系统的理论总结阶段。

《黄帝内经》是一部综合论述中医理论的经典著作。

它的成书是以古代的解剖知识为基础,古代的哲学思想为指导,通过对生命现象的长期观察,以及医疗实践的反复验证,由感性到理性,由片断到综合,逐渐发展而成的。

因此,这一理论体系在古代朴素唯物辩证法思想的指导下,提出了许多重要的理论原则和学术观点。

为中医学的发展奠定了坚实的基础。

早在几千年前,《黄帝内经》就曾警告人们:饮食不节百病生。

现代人的不当饮食习惯和由此带来的疾病充分证明了这一点,也提醒人们在饮食生活中要反璞归真,回归健康。

本书从现代人在饮食方面的需求和容易触犯的误区入手,以《黄帝内经》中的饮食养生理论为指导,紧密联系生活实际,并附以临床实例,详细剖析吃坏身体、吃出疾病的真正原因,从而正确引导人们怎样才能吃出健康,纠正人们日常生活中的不良饮食习惯,力求使人们懂得适当适时地灵活运用《黄帝内经》中的食养之道进行自我养生保健,树立健康的饮食理念,更好地实现增强体质和提高全民的健康水平《养生要集》养生专著名。

东晋·张湛撰。

原书已佚。

部分内容见于《养性延命录》、《医心方》、《太平御览》及所撰《列子注》等书中。

素食主义佚名撰医学书局, 民国(1912-1949) 铅印本卫生要旨(美)嘉约翰译益智书会, 清光绪9年(1883) 刻本医药卫生录岑炳璜撰上海: 济生堂参药号, 民国18年(1929) 铅印本中外卫生要旨(清)郑官应编清光绪(1875-1908) 铅印本中外卫生要旨(清)郑官应编清光绪16年(1890) 刻本卫生杂录(清)澹然居士辑新安馀氏, 清光绪9年(1883) 刻本卫生要术佚名撰苏州: 振新书社, 民国(1912-1949) 刻本卫生要术(清)徐鸣峰编北京: 京都琉璃厂, 清(1644-1911) 刻本卫生要术(清)徐鸣峰编,佚名撰清光绪2年(1876) 刻本暨抄本卫生要术(清)徐鸣峰编清光绪2年(1876) 石印本卫生要术(清)徐鸣峰编清咸丰8年(1858) 刻本卫生集(清)题梧栖老人辑释客寰, 清同治13年(1874) 刻本卫生集(清)华梧栖辑清道光18年(1838) 刻本颐身集(清)叶志诜辑肖山华莲峰, 清光绪3年(1877) 刻本养生三要(清)袁开昌辑袁氏润德堂, 民国8年(1919) 刻本青年之摄生丁福保撰上海: 上海医学书局, 民国(1912-1949) 铅印本卫生指南五洲大药房编民国(1912-1949) 铅印本卫生指南项松茂撰五洲大药房, 民国8年(1919) 铅印本卫生指南项松茂撰民国4年(1915) 铅印本养性延命录(梁)陶弘景撰上海: 涵芬楼, 民国(1912-1949) 影印本性命新书张友楝撰北京: 盘县张氏, 民国4年(1915) 刻本男女之秘密(美)霍立克撰上海: 上海世界书局, 民国11年(1922) 石印本男女性原论(英)德森撰上海: 上海中华书局, 民国10年(1921) 铅印本养生类要(明)吴正伦辑新安吴氏木石山房, 明万历16年(1588) 刻本寿亲养老新书(宋)陈直撰上海: 上海朝记书庄, 民国8年(1919) 铅本寿亲养老新书(宋)陈直撰清同治9年(1870) 石印本行乐卫生秘诀原题湖上渔父述民国(1912-1949) 铅印本养生秘诀沈宗元编万有书局, 民国21年(1932) 石印本天然戒烟上海中法大药房编上海: 上海中法大药房, 民国(1912-1949) 铅印本戒烟醒世图汉口圣教书局编汉口: 圣教书局, 清光绪13年(1887) 刻本寿人经(清)高菊村,(清)洪老人撰古歙汪咏?, 民国10年(1921) 铅印本心身强健之秘诀(日本)藤田灵斋撰民国2年(1913) 铅印本男女节欲金鉴新华编辑社辑上海: 新华书局, 民国11年(1922) 铅印本生活镜王立才撰民国9年(1920) 铅印本混俗颐生录刘词撰上海: 涵芬楼, 民国(1912-1949) 影印本戒烟讲话录阎锡山辑六政考核处, 民国11年(1922) 铅印本老老恒言(清)曹庭栋撰,张庚撰,(清)方熏撰望云仙馆, 清光绪5年(1879) 刻本老老恒言(清)曹庭栋撰清同治9年(1870) 刻本老老恒言(清)曹庭栋撰清干隆38年(1773) 刻本卫生工事新论(日本)南部常次郎撰广智书局, 清光绪29年(1903) 铅印本葆真法语(美)吴尔撰中华基督教青年会全国协会书报部, 民国7年(1918) 铅印本男女新法卫生秘要佚名撰民国3年(1914) 石印本延寿新法伍廷芳撰民国3年(1914) 铅印本东坡养生集(宋)苏轼撰清康熙3年(1664) 刻本东坡养生集(宋)苏轼撰清康熙3年(1664) 刻本七大健康法(原题)乐天修养馆编译江左书林, 民国6年(1917) 铅印本葆精大论(清)王建善撰清光绪(1875-1908) 铅印本卫生学问答丁福保撰民国元年(1912) 铅印本卫生学问答丁福保撰畴隐庐, 清光绪27年(1901) 刻本鸦片瘾戒除法曹炳章撰清宣统3年(1911) 铅印本长寿之条件丁福保撰上海: 上海医学书局, 民国(1912-1949) 铅印本长寿之条件,简明图书目录丁福保撰民国(1912-1949) 铅印本幼学操身(英)庆丕,(清)翟汝舟撰上海: 上海广学会, 清光绪16年(1890) 铅印本上海工部局医官卫生清册(民国元年,11年) 上海工部局辑民国2年-12年(1913-1923) 铅印本上海工部局医官卫生清册(民国元年,3年,11年) 上海工部局辑民国2年-12年(1913-1923) 铅印本上海工部局医官卫生清册(民国元年(1912)) 上海工部局辑民国2年(1913) 铅印本不费钱最真确之长寿法丁福保撰医学书局, 民国29年(1940) 铅印本寿身小补,经验良方(清)黄克楣辑民国17年(1928) 石印本乐天却病法刘仁航撰商务印书馆, 民国25年(1936) 铅印本护病要求(清)何福寿等撰上海: 上海华美书馆, 清光绪31年(1905) 铅印本养病庸言(清)沈嘉澍撰清光绪26年(1900) 刻本万病回春延年法佚名撰晋省: 濬文书局, 清光绪4年(1878) 刻本卫生便览医镜(清)江涵暾撰清(1644-1911) 刻本外治寿世方初编(清)邹存淦辑杭州: 勤执堂, 清光绪3年(1877) 刻本寿世编(清)尤乘撰宏道堂, 清(1644-1911) 刻本寿世青编(清)尤生洲编清同治光绪(1862-1908) 刻本卫济馀编,江湖切口要诀,缩脚韵语(清)王松溪辑上海: 上海积山书局, 清光绪19年(1893) 石印本卫济馀编(清)王松溪辑三和堂, 清同治13年(1874) 刻本卫济馀编(清)王松溪辑星沙杨文盛, 清咸丰11年(1861) 刻本卫济馀编(清)王松溪辑经国堂, 清道光22年(1842) 刻本卫济馀编(清)王松溪辑清嘉庆21年(1816) 刻本卫生至宝佚名辑清(1644-1911) 刻本男女养生宝鉴佚名撰上海: 新华书局, 民国12年(1923) 铅印本保全生命论(英)古兰肥勒撰上海: 上海制造局, 清光绪27年(1901) 刻本养生保命录佚名编辑上海: 上海三友实业社, 民国23年(1934) 石印本养生保命录佚名编辑民国5年(1919) 石印本养生保命录(清)佚名撰江苏吴县: 静观氏, 民国6年(1917) 刻本商办戒烟会良方汪显述编清宣统元年(1909) 铅印本商办戒烟会良方商办戒烟会辑清宣统元年(1909) 铅印本中国养生说辑览十八编沈宗元辑上海: 上海万有书局, 民国21年(1933) 石印本达生录(明)堵胤昌辑定志斋, 明万历32年(1604) 刻本摄生要语(明)邓调元辑明万历32年(1604) 刻本寿命无穷,首仙谱清(1644-1911) 抄本养生馀论(清)姚椿辑稿本罗氏延龄纂要(清)罗福至辑北京: 中医古籍出版社, 1993 影印本寿亲养老新书(宋)陈直撰明初(1368-1644) 刻本寿亲养老新书(宋)陈直撰抄本寿亲养老新书(宋)陈直撰上海: 上海书店出版社, 1994 影印本运气易览(明)汪机编程鐈, 明嘉靖12年(1533) 刻本养生类纂,养生月览(宋)周守忠纂集钱塘县知县谢颎, 明成化10年(1474) 刻本素女经(民国)叶德辉辑上海: 上海书店出版社, 1994 影印本洗心辑要(清)徐文弼辑清干隆40年(1775) 刻本老老恒言(清)曹庭栋撰上海: 上海书店出版社, 1994 影印本玉房秘诀,指要(民国)叶德辉辑上海: 上海书店出版社, 1994 影印本洞玄子(民国)叶德辉辑上海: 上海书店出版社, 1994 影印本天地阴阳交欢大乐赋(唐)白行简撰上海: 上海书店出版社, 1994 影印本三元延寿参赞书(元)李鹏飞编明嘉靖(1522-1566) 刻本删补颐生微论(明)李念义撰明崇祯15年(1642) 刻本食物治病寳典佚名撰台湾: 翰珍书局, 1987 铅印本调燮类编番禺潘氏, 道光27年(1847) 刻本安老怀幼书(明)刘宇编明弘治11年(1498) 刻本一、汉代以前《引书》――专门论述导引养生(号称天下第一奇书)――《张家山汉简》《导引图》(可能是《引书》的图解)、《十问》、《天下至道谈》、《玉房秘诀》、《合阴阳》――《马王堆汉墓帛书》《黄帝内经》――最早的一本流传于后世的医书《彭祖经》――道家学派先驱和第一奠基人彭祖的学说(其弟子整理)《彭祖摄生养性论》――彭祖(年代不详)《导引经》――我国最早的导引典籍之一(《引书》的一种传本)《洛书》――汉代纬书《黄庭经》――道家内丹术早期著作分《太上黄庭外景玉经》和《太上黄庭内景玉经》(也有含《中景经》的)《东医宝鉴》――朝鲜学者许浚等收集中国古代医书及文献资料编《内解》――题老子撰(亡失)《养生延命录》引用二、晋唐时期《元阳经》――(亡失)《抱朴子》、《养生延命录》引《抱朴子》――道教重要典籍,西晋葛洪著《养生要集》――养生学典籍,东晋张椹收集《枕中记》――道教典籍,作者不详《诸病源候论》――隋代巢元《备急千金要方》、《千金翼方》、《保生铭》、《卫生歌》――唐初孙思邈《养生延命录》――养生学典籍,著者陶弘景*《遵生八笺》――明代高濂集合汇编,有自己的发挥,是我国古代的“养生大全”。

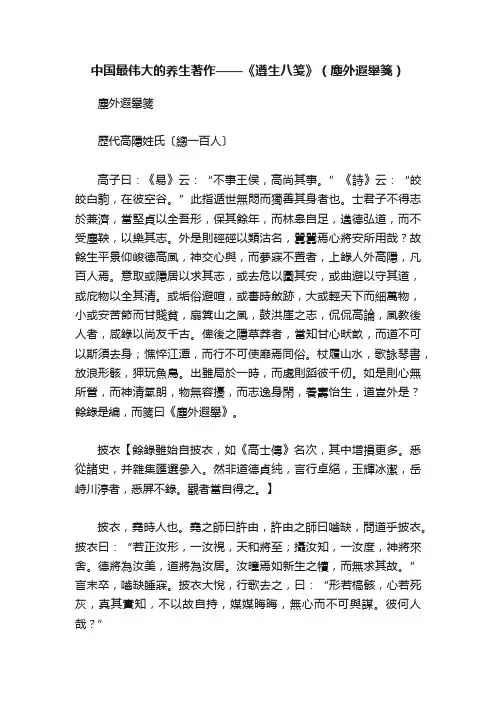

中国最伟大的养生著作——《遵生八笺》(塵外遐舉箋)塵外遐舉箋歷代高隱姓氏〔總一百人〕高子曰:《易》云:“不事王侯,高尚其事。

”《詩》云:“皎皎白駒,在彼空谷。

”此指遁世無悶而獨善其身者也。

士君子不得志於兼濟,當堅貞以全吾形,保其餘年,而林皋自足,邁德弘道,而不受塵鞅,以樂其志。

外是則硜硜以類沽名,囂囂焉心將安所用哉?故餘生平景仰峻德高風,神交心與,而夢寐不置者,上錄人外高隱,凡百人焉。

意取或隱居以求其志,或去危以圖其安,或曲避以守其道,或庇物以全其清。

或垢俗避喧,或審時斂跡,大或輕天下而細萬物,小或安苦節而甘賤貧,扇箕山之風,鼓洪崖之志,侃侃高論,風教後人者,咸錄以尚友千古。

俾後之隱草莽者,當知甘心畎畝,而道不可以斯須去身;憔悴江潭,而行不可使靡焉同俗。

杖履山水,歌詠琴書,放浪形骸,狎玩魚鳥。

出雖局於一時,而處則蹈彼千仞。

如是則心無所營,而神清氣朗,物無容擾,而志逸身閑,養壽怡生,道豈外是?餘錄是編,而箋曰《塵外遐舉》。

披衣【餘錄雖始自披衣,如《高士傳》名次,其中增損更多。

悉從諸史,并雜集匯選參入。

然非道德貞純,言行卓絕,玉輝冰潔,岳峙川渟者,悉屏不錄。

觀者當自得之。

】披衣,堯時人也。

堯之師曰許由,許由之師曰嚙缺,問道乎披衣。

披衣曰:“若正汝形,一汝視,天和將至;攝汝知,一汝度,神將來舍。

德將為汝美,道將為汝居。

汝曈焉如新生之犢,而無求其故。

”言末卒,嚙缺睡寐。

披衣大悅,行歌去之,曰:“形若槁骸,心若死灰,真其實知,不以故自持,媒媒晦晦,無心而不可與謀。

彼何人哉?”王倪王倪問道焉,嚙缺曰:“子知物之所同是乎?”曰:“吾惡乎知之?”“子知子之所不知邪?”曰:“吾惡乎知之?”“然則物無知邪?”曰:“吾惡乎知之?雖然,嘗試言之,庸詎知吾所謂知之非不知邪?庸詎知吾所謂不知之非知邪?且吾嘗試問乎汝,民濕寢則腰疾偏死,鰌然乎哉?木處則惴栗恂懼,猿猴然乎哉?三者孰知正處?民食芻豢,糜鹿食薦,蝍且甘帶,鴟鴉嗜鼠,四者孰知正味?猿猵狙以為雌,麇與鹿交,鰍與魚游。

养生典籍推荐,带你迈向健康长寿之路导言大多数人都希望能够拥有健康长寿的生活,而养生典籍则是一本本宝贵的书籍,提供了丰富的知识和智慧,帮助我们实现这一目标。

养生典籍汇集了古人对于生命与健康的探索和经验总结,其价值不言而喻。

在这篇文章中,我们将推荐一些养生典籍,带领你迈向健康长寿的道路。

1. 《黄帝内经》作为中国古代最重要的养生经典之一,《黄帝内经》对于中医养生学的发展和传承起到了重要的作用。

它由《素问》和《灵枢》两部分组成,系统阐述了中医养生的理论和方法。

其中,《素问》强调了调节饮食、起居、情志和锻炼等方面的重要性,《灵枢》则侧重于经络学说和针灸养生。

2. 《本草纲目》《本草纲目》是明代李时中编纂的一部草药学典籍,也是中医药学的重要基础之一。

它收录了大量的植物和动物药材,详细介绍了它们的形态特征、功效与应用。

《本草纲目》的阅读可以帮助我们了解不同草药的功效,可以用于养生保健和疾病预防。

3. 《食疗本草》《食疗本草》是明代杨继洲编写的一本以食物为主要调理手段的养生书籍。

它详细介绍了各种食物的性味、功效和食疗方法,如何根据个体的体质和需求进行食疗调理。

通过正确的食疗方法,我们可以调养身体,提高免疫力,达到养生的效果。

4. 《养生秘诀》《养生秘诀》是近年来备受关注的一本养生书籍,由杨实秋编写。

杨实秋是当代的资深中医师,他在书中分享了自己多年的养生经验和许多秘诀。

书中有关饮食、运动、中草药、针灸等方面的内容,适合普通读者阅读并实践。

这本书以简单易懂的语言解释了很多抽象的养生理论,让人们更容易理解和接受。

5. 《养生十八法》《养生十八法》是明代许叔微著作的养生经典之一,其中介绍了18种养生法。

这些方法主要包括行走、跳跃、弯腰、伸展等运动形式,通过锻炼身体来保持健康。

《养生十八法》简洁明了地解释了不同动作的养生原理和功效,有助于人们更好地了解和运用这些方法。

6. 《黄帝四经素问》《黄帝四经素问》是明代李时中编撰的一部关于养生的宝典。

中国古代保养生命的大学问养生著作辑要中国古代保养生命的大学问养生著作辑要中国古代是养生文化的发源地之一,历史悠久,文化底蕴深厚。

在长期的生活实践中,中国人积累了许多珍贵的养生知识和经验。

这些养生的方法,被整理在一系列经典的著作中,我们称之为“养生著作辑要”。

这些书籍不仅对我们了解中国古代的养生思想,也为我们提供了实用的养生帮助。

下面,我们就一起来了解一下这些养生著作,并看看它们的作用。

第一部分:养生著作的起源我们知道,中国古代的医学与养生密不可分。

古代医学家们在实践中,发现了许多养生的正确方法,这些方法被整理进了许多著作中,并流传至今。

最早的养生著作是《黄帝内经》,它可能是中国古代医学著作中最伟大的一部。

《黄帝内经》不仅是一部养生修养类的著作,它也是一部整理了许多医学经验的著作。

在中国这么多年,一直是被阅读和推崇的著作之一。

第二部分:常见的养生著作1.《金匮要略》:此著作是汉代医学家张仲景所写,是一部经历了各代医家不断修订、修补的精华著作。

《金匮要略》适用于多种病症的治疗,其中包括一些神经系统病和外科疾病。

2.《千金方》:此著作的作者是唐朝医学家孙思邈,关于养生修养方面的内容在此著作中为我们提供了许多有效的方法。

3.《饮食须知》:此著作是宋代营养专家魏了翁所著,主要是讲述了饮食方面的保健知识。

书内详细讲述了许多常见的疾病的治疗方法,并提供了一些简便易行的养生方法。

第三部分:养生著作的作用中国古代养生著作辑要,体现了中国古代对于生命保健的关注和对生命的重视。

通过整理和总结这些著作,我们可以了解到中国古代养生的基础知识和理念。

同时,对于我们现代人来说,它们也提供了一些有用的参考和指导,可以帮助我们保持身体健康,达到长寿的目标。

这些著作中,提供的许多健康建议和治疗方法已经得到了现代医学界的证实和应用。

比如,按摩、针灸、食补等方法,现代也有医学实践和应用。

结论:总的来说,中国古代的养生文化是一笔不可忽略的财富。

古代养生名著古代养生名著随着人们生活水平的提高,对于健康养生的关注也越来越高。

然而,养生这一概念可不是近年才有的。

早在古代,我们的祖先们就通过实践和总结,发现了许多养生之道。

这些养生方法不仅流传至今,更被载入了许多养生名著之中。

接下来,让我们一起了解一下这些古代养生名著吧。

一、《黄帝内经》《黄帝内经》是我国传统医学中的重要经典之一,记载了大量的养生知识。

其中包括了许多生活中的小秘诀,如早睡早起、饮食起居等,都是对现代人仍然适用的。

此外,《黄帝内经》中还记载了许多针灸和推拿方面的知识,可以帮助人们缓解身体疼痛,舒缓身心疲惫。

二、《本草纲目》《本草纲目》是我国古代的一部药物学著作,全书记载了我国几千年来的大量药物知识和养生秘诀。

其中既包括了中药材的种植和应用方法,也包括了许多常见疾病的治疗方法。

对于许多常见病症,很多人在家就可以根据《本草纲目》中的知识进行自我调理,从而避免了一些无谓的药物治疗。

三、《肘后备急方》《肘后备急方》是我国古代一部临床急救经典,全书总计50卷,记载了大量的疾病治疗方法。

虽然《肘后备急方》主要以疾病治疗为主,但其中的许多方法却可以用于常见病的预防和日常养生。

比如说,书中提到了许多饮食上的小窍门,如喝豆浆可以增加钙的吸收,喝葱姜汤可以增强抵抗力等等。

四、《千金方》《千金方》是中国古代一部重要的医学、药学著作,全书分29卷,记载了古代的临床治疗和药物知识。

《千金方》中记载了许多针对各种疾病的治疗方法,但是其中最引人注目的是其对于饮食的关注。

书中详细介绍了许多食疗的方法,如喝红糖水可以缓解月经不调,喝龟苓膏可以脾胃调理等等。

总结而言,这些古代养生名著不仅为我们传递了古代人们的智慧和经验,更对我们现代人保持身心健康有着深远的意义。

我们可以通过学习和借鉴这些知识,从而避免许多健康问题的产生。

花一点时间去读一读这些名著,或许会对你的生命产生意想不到的影响。

中医古籍大全中医作为中国传统医学的重要组成部分,凭借其丰富的理论体系和独特的治疗方法在世界范围内广受关注和应用。

中医古籍作为中医学术研究的珍贵资料和传承的重要载体,对于理解中医经典、掌握中医理论和提高中医临床水平具有重要意义。

本文将为您介绍一些中医古籍的内容和特点,帮助您更好地了解和运用中医知识。

一、《黄帝内经》《黄帝内经》是中医理论的奠基之作,被誉为中医的“圣经”。

它是一部系统地阐述了中医理论的著作,包括《素问》和《灵枢》两部分。

《素问》以问答的形式展开,主要探讨了人体的生理、病理以及诊断和治疗的原则;《灵枢》则从人体结构和功能等角度深入研究人体运行规律与疾病的形成。

《黄帝内经》的贡献在于系统地阐明了中医的基本理论体系和治疗原则,对于后世中医学家的研究和实践具有指导作用。

二、《伤寒杂病论》《伤寒杂病论》是东汉末年张仲景所撰写的中医临床经典,也是中医临床学的重要参考书。

该书主要通过对伤寒病以及各类疾病的病因、病机和治疗方法的详细阐述,为后世中医临床实践提供了重要指导。

《伤寒杂病论》系统总结了张仲景多年的临床经验,并以明确的辨证论治方法廣泛应用于临床实践中。

三、《千金方》《千金方》是唐代孙思邈所著,是中医方剂学的重要著作之一。

《千金方》收录了近千种方剂,对于疾病的诊断和治疗提供了宝贵的方药参考。

它详细介绍了每种方剂的组成、功效和应用范围,对于临床医生选择合适方剂进行治疗具有重要指导作用。

《千金方》的编撰不仅体现了古人对草药疗效的深入研究,也为后世的方剂研究与临床实践提供了重要的参考依据。

四、《名医别录》《名医别录》是宋代张介宾整理的一部医学著作,他在此书中收录了许多古代名医的治疗经验和医学见解。

该书以名医的传记为主线,介绍了他们的学术思想、治疗方法和临床经验,对于后世医学家的学术研究和实践具有很大的借鉴意义。

《名医别录》对于推广中医经验、普及中医知识和培养中医人才有着重要的作用。

五、《证类本草》《证类本草》是明代张景岳编纂的一部药物学著作,主要介绍了中药的分类、性味与功效,以及药物的配伍规律和应用方法。

养生典籍:中医养生经典名著推荐中国的传统医学以其博大精深的理论体系和丰富的实践经验闻名于世,而其中最重要的一支就是中医。

中医养生是传统医学中非常重要的内容之一。

中医养生强调的是“治未病”,即通过调整身体的阴阳平衡、气血流通等方面来预防疾病,达到健康长寿的目的。

在中医养生的经典著作中,有许多不可多得的珍贵宝典。

本文将为大家推荐一些中医养生经典名著,帮助读者了解中医养生的精髓和养生方法。

1. 《黄帝内经》《黄帝内经》是中医养生的经典之作,也是中医学的基本典籍之一。

全书分为《灵枢》和《素问》两部分,共计八十一篇。

《灵枢》主要讲述了经络学、针灸学等内容,《素问》则探讨了中医的理论体系和治疗方法。

这本书是中医学的基石,无论从理论还是实践上都有着重要的价值。

在中医养生方面,《黄帝内经》也提供了丰富的养生经验和方法,对调节身心健康非常有帮助。

2. 《随息居饮食谱》《随息居饮食谱》是明代大医学家李时中所著的养生经典之作。

这本书主要阐述了饮食对于人体健康的重要性,并提供了一系列合理的饮食方法和配方。

其中,李时中提出了“随息居”养生理念,认为健康的饮食应该与人体的生理活动相协调,根据不同的季节、体质和年龄等情况进行调整。

这本书不仅对于治疗疾病有着深入的研究,也为人们提供了科学合理的饮食指导,有助于保持身体健康。

3. 《千金方》《千金方》是古代医药学家孙思邈所著的一部集药物知识和养生方剂于一体的宝典。

这本书收录了大量的中药方剂以及对应的药物功效和运用方法。

《千金方》还介绍了一些中药的养生作用和配伍禁忌,使读者对于中药的使用和选择有了更深入的认识。

这本书对于中药的学习和应用都有很高的参考价值,尤其是对于一些常见病症的治疗和调养也有很好的指导作用。

4. 《本草纲目》《本草纲目》是明代药学家李时中所编写的药物学著作,是中医药学的重要典籍之一。

这本书系统地整理了中草药的种类、特性、功效和运用方法,并且详细地介绍了草药的采集、加工和贮藏等方面的知识。

中国古代养生著作辑要《黄帝内经》――最早的流传于后世的医书《黄帝内经》简称《内经》,是我国现存医书中最早的典籍之一。

成书于战国至秦汉时期,是我国劳动人民长期与疾病做斗争的经验总结。

它的问世,开创了中医学独特的理论体系,标志着祖国医学由单纯积累经验的阶段发展到了系统的理论总结阶段。

《黄帝内经》是一部综合论述中医理论的经典著作。

它的成书是以古代的解剖知识为基础,古代的哲学思想为指导,通过对生命现象的长期观察,以及医疗实践的反复验证,由感性到理性,由片断到综合,逐渐发展而成的。

因此,这一理论体系在古代朴素唯物辩证法思想的指导下,提出了许多重要的理论原则和学术观点。

为中医学的发展奠定了坚实的基础。

早在几千年前,《黄帝内经》就曾警告人们:饮食不节百病生。

现代人的不当饮食习惯和由此带来的疾病充分证明了这一点,也提醒人们在饮食生活中要反璞归真,回归健康。

本书从现代人在饮食方面的需求和容易触犯的误区入手,以《黄帝内经》中的饮食养生理论为指导,紧密联系生活实际,并附以临床实例,详细剖析吃坏身体、吃出疾病的真正原因,从而正确引导人们怎样才能吃出健康,纠正人们日常生活中的不良饮食习惯,力求使人们懂得适当适时地灵活运用《黄帝内经》中的食养之道进行自我养生保健,树立健康的饮食理念,更好地实现增强体质和提高全民的健康水平《养生要集》养生专著名。

东晋·张湛撰。

原书已佚。

部分内容见于《养性延命录》、《医心方》、《太平御览》及所撰《列子注》等书中。

素食主义佚名撰医学书局, 民国(1912-1949) 铅印本卫生要旨(美)嘉约翰译益智书会, 清光绪9年(1883) 刻本医药卫生录岑炳璜撰上海: 济生堂参药号, 民国18年(1929) 铅印本中外卫生要旨(清)郑官应编清光绪(1875-1908) 铅印本中外卫生要旨(清)郑官应编清光绪16年(1890) 刻本卫生杂录(清)澹然居士辑新安馀氏, 清光绪9年(1883) 刻本卫生要术佚名撰苏州: 振新书社, 民国(1912-1949) 刻本卫生要术(清)徐鸣峰编北京: 京都琉璃厂, 清(1644-1911) 刻本卫生要术(清)徐鸣峰编,佚名撰清光绪2年(1876) 刻本暨抄本卫生要术(清)徐鸣峰编清光绪2年(1876) 石印本卫生要术(清)徐鸣峰编清咸丰8年(1858) 刻本卫生集(清)题梧栖老人辑释客寰, 清同治13年(1874) 刻本卫生集(清)华梧栖辑清道光18年(1838) 刻本颐身集(清)叶志诜辑肖山华莲峰, 清光绪3年(1877) 刻本养生三要(清)袁开昌辑袁氏润德堂, 民国8年(1919) 刻本青年之摄生丁福保撰上海: 上海医学书局, 民国(1912-1949) 铅印本卫生指南五洲大药房编民国(1912-1949) 铅印本卫生指南项松茂撰五洲大药房, 民国8年(1919) 铅印本卫生指南项松茂撰民国4年(1915) 铅印本养性延命录(梁)陶弘景撰上海: 涵芬楼, 民国(1912-1949) 影印本性命新书张友楝撰北京: 盘县张氏, 民国4年(1915) 刻本男女之秘密(美)霍立克撰上海: 上海世界书局, 民国11年(1922) 石印本男女性原论(英)德森撰上海: 上海中华书局, 民国10年(1921) 铅印本养生类要(明)吴正伦辑新安吴氏木石山房, 明万历16年(1588) 刻本寿亲养老新书(宋)陈直撰上海: 上海朝记书庄, 民国8年(1919) 铅本寿亲养老新书(宋)陈直撰清同治9年(1870) 石印本行乐卫生秘诀原题湖上渔父述民国(1912-1949) 铅印本养生秘诀沈宗元编万有书局, 民国21年(1932) 石印本天然戒烟上海中法大药房编上海: 上海中法大药房, 民国(1912-1949) 铅印本戒烟醒世图汉口圣教书局编汉口: 圣教书局, 清光绪13年(1887) 刻本寿人经(清)高菊村,(清)洪老人撰古歙汪咏?, 民国10年(1921) 铅印本心身强健之秘诀(日本)藤田灵斋撰民国2年(1913) 铅印本男女节欲金鉴新华编辑社辑上海: 新华书局, 民国11年(1922) 铅印本生活镜王立才撰民国9年(1920) 铅印本混俗颐生录刘词撰上海: 涵芬楼, 民国(1912-1949) 影印本戒烟讲话录阎锡山辑六政考核处, 民国11年(1922) 铅印本老老恒言(清)曹庭栋撰,张庚撰,(清)方熏撰望云仙馆, 清光绪5年(1879) 刻本老老恒言(清)曹庭栋撰清同治9年(1870) 刻本老老恒言(清)曹庭栋撰清干隆38年(1773) 刻本卫生工事新论(日本)南部常次郎撰广智书局, 清光绪29年(1903) 铅印本葆真法语(美)吴尔撰中华基督教青年会全国协会书报部, 民国7年(1918) 铅印本男女新法卫生秘要佚名撰民国3年(1914) 石印本延寿新法伍廷芳撰民国3年(1914) 铅印本东坡养生集(宋)苏轼撰清康熙3年(1664) 刻本东坡养生集(宋)苏轼撰清康熙3年(1664) 刻本七大健康法(原题)乐天修养馆编译江左书林, 民国6年(1917) 铅印本葆精大论(清)王建善撰清光绪(1875-1908) 铅印本卫生学问答丁福保撰民国元年(1912) 铅印本卫生学问答丁福保撰畴隐庐, 清光绪27年(1901) 刻本鸦片瘾戒除法曹炳章撰清宣统3年(1911) 铅印本长寿之条件丁福保撰上海: 上海医学书局, 民国(1912-1949) 铅印本长寿之条件,简明图书目录丁福保撰民国(1912-1949) 铅印本幼学操身(英)庆丕,(清)翟汝舟撰上海: 上海广学会, 清光绪16年(1890) 铅印本上海工部局医官卫生清册(民国元年,11年) 上海工部局辑民国2年-12年(1913-1923) 铅印本上海工部局医官卫生清册(民国元年,3年,11年) 上海工部局辑民国2年-12年(1913-1923) 铅印本上海工部局医官卫生清册(民国元年(1912)) 上海工部局辑民国2年(1913) 铅印本不费钱最真确之长寿法丁福保撰医学书局, 民国29年(1940) 铅印本寿身小补,经验良方(清)黄克楣辑民国17年(1928) 石印本乐天却病法刘仁航撰商务印书馆, 民国25年(1936) 铅印本护病要求(清)何福寿等撰上海: 上海华美书馆, 清光绪31年(1905) 铅印本养病庸言(清)沈嘉澍撰清光绪26年(1900) 刻本万病回春延年法佚名撰晋省: 濬文书局, 清光绪4年(1878) 刻本卫生便览医镜(清)江涵暾撰清(1644-1911) 刻本外治寿世方初编(清)邹存淦辑杭州: 勤执堂, 清光绪3年(1877) 刻本寿世编(清)尤乘撰宏道堂, 清(1644-1911) 刻本寿世青编(清)尤生洲编清同治光绪(1862-1908) 刻本卫济馀编,江湖切口要诀,缩脚韵语(清)王松溪辑上海: 上海积山书局, 清光绪19年(1893) 石印本卫济馀编(清)王松溪辑三和堂, 清同治13年(1874) 刻本卫济馀编(清)王松溪辑星沙杨文盛, 清咸丰11年(1861) 刻本卫济馀编(清)王松溪辑经国堂, 清道光22年(1842) 刻本卫济馀编(清)王松溪辑清嘉庆21年(1816) 刻本卫生至宝佚名辑清(1644-1911) 刻本男女养生宝鉴佚名撰上海: 新华书局, 民国12年(1923) 铅印本保全生命论(英)古兰肥勒撰上海: 上海制造局, 清光绪27年(1901) 刻本养生保命录佚名编辑上海: 上海三友实业社, 民国23年(1934) 石印本养生保命录佚名编辑民国5年(1919) 石印本养生保命录(清)佚名撰江苏吴县: 静观氏, 民国6年(1917) 刻本商办戒烟会良方汪显述编清宣统元年(1909) 铅印本商办戒烟会良方商办戒烟会辑清宣统元年(1909) 铅印本中国养生说辑览十八编沈宗元辑上海: 上海万有书局, 民国21年(1933) 石印本达生录(明)堵胤昌辑定志斋, 明万历32年(1604) 刻本摄生要语(明)邓调元辑明万历32年(1604) 刻本寿命无穷,首仙谱清(1644-1911) 抄本养生馀论(清)姚椿辑稿本罗氏延龄纂要(清)罗福至辑北京: 中医古籍出版社, 1993 影印本寿亲养老新书(宋)陈直撰明初(1368-1644) 刻本寿亲养老新书(宋)陈直撰抄本寿亲养老新书(宋)陈直撰上海: 上海书店出版社, 1994 影印本运气易览(明)汪机编程鐈, 明嘉靖12年(1533) 刻本养生类纂,养生月览(宋)周守忠纂集钱塘县知县谢颎, 明成化10年(1474) 刻本素女经(民国)叶德辉辑上海: 上海书店出版社, 1994 影印本洗心辑要(清)徐文弼辑清干隆40年(1775) 刻本老老恒言(清)曹庭栋撰上海: 上海书店出版社, 1994 影印本玉房秘诀,指要(民国)叶德辉辑上海: 上海书店出版社, 1994 影印本洞玄子(民国)叶德辉辑上海: 上海书店出版社, 1994 影印本天地阴阳交欢大乐赋(唐)白行简撰上海: 上海书店出版社, 1994 影印本三元延寿参赞书(元)李鹏飞编明嘉靖(1522-1566) 刻本删补颐生微论(明)李念义撰明崇祯15年(1642) 刻本食物治病寳典佚名撰台湾: 翰珍书局, 1987 铅印本调燮类编番禺潘氏, 道光27年(1847) 刻本安老怀幼书(明)刘宇编明弘治11年(1498) 刻本一、汉代以前《引书》――专门论述导引养生(号称天下第一奇书)――《张家山汉简》《导引图》(可能是《引书》的图解)、《十问》、《天下至道谈》、《玉房秘诀》、《合阴阳》――《马王堆汉墓帛书》《黄帝内经》――最早的一本流传于后世的医书《彭祖经》――道家学派先驱和第一奠基人彭祖的学说(其弟子整理)《彭祖摄生养性论》――彭祖(年代不详)《导引经》――我国最早的导引典籍之一(《引书》的一种传本)《洛书》――汉代纬书《黄庭经》――道家内丹术早期著作分《太上黄庭外景玉经》和《太上黄庭内景玉经》(也有含《中景经》的)《东医宝鉴》――朝鲜学者许浚等收集中国古代医书及文献资料编《内解》――题老子撰(亡失)《养生延命录》引用二、晋唐时期《元阳经》――(亡失)《抱朴子》、《养生延命录》引《抱朴子》――道教重要典籍,西晋葛洪著《养生要集》――养生学典籍,东晋张椹收集《枕中记》――道教典籍,作者不详《诸病源候论》――隋代巢元《备急千金要方》、《千金翼方》、《保生铭》、《卫生歌》――唐初孙思邈《养生延命录》――养生学典籍,著者陶弘景*《遵生八笺》――明代高濂集合汇编,有自己的发挥,是我国古代的“养生大全”。

全书分八部分,八大类养生方法。

《天隐子》――道教典籍,唐代司马承祯撰《黄庭内景五脏六腑补泻图》――道教养生典籍,唐代女道士胡喑(道号太白山见素子)撰《太清导引养生经》――道教养生典籍,作者不详《龟鳖行气法》――作者不详,收于《云笈七签》、《新刻导引养生经》《云笈七签》――道教类书,宋代学者张君房奉旨领校道籍《长生胎元神用经》――道教养生典籍,作者不详《气法要妙至诀》――道教养生典籍,作者不详《太上养生胎息气经》――道教养生典籍,作者不详《寿世秘典》、《古今录验养生必用方》、《养正图解》、《寿星岁事录》、《养正录》、《养生类要前集》、《养生月览》、《养蒙图说》、《养生杂类》、《养生编》、《泰定养生主论》、《寿养丛书》通论类主要从养生的大旨、理论、指导思想等立论,全面分述各种养生方法,泛而不专,有助于人们了解养生理论,并指导一般的养生,如汉代魏伯阳著《周易参同契》、梁代[[陶弘景]]著《养性延命录》、唐代[[孙思邈]]著《孙真人养生铭》、宋代陈直著《养老奉亲书》、元代李鹏飞著《三元延寿参赞书》、明代高濂著《遵生八笺》及胡文焕著《寿养丛书》、清代曹庭栋著《老老恒言》等。