第十一章 各地质历史时期的主要特征

- 格式:ppt

- 大小:10.23 MB

- 文档页数:53

第十一章历史时期的北方我国历史上的北方,是指古代中原以北的广大地区而言的。

它的地域范围大致包括今河北、山西、陕西以北,北到勒拿河、叶尼塞河上游及其以北地区,东到大兴安岭,西到阿尔泰山以东的广大地区。

第一节自然地理环境和民族分布本区在地貌上以高原为主,其中南部主要为蒙古高原,北部主要为中西伯利亚高原。

蒙古高原和中西伯利亚高原都是古老的内陆高原,封闭性强。

它和青藏高原一样,也是在地质时期里地体不断抬升的结果。

不过,它的抬升强度不如青藏高原强烈。

在上升过程中,一方面整个地块发生缓慢的拗曲,因而形成了许多平缓的丘陵和盆地,如呼伦贝尔盆地、二连盆地、居延盆地等。

另一方面,地壳又产生微微翘起,从而形成东部边缘的大兴安岭和中部的阴山山脉,以及西部的阿尔泰山、中部的杭爱山等。

气候属北温带和寒带,由于深居内陆具有显著的大陆性特点。

冬季严寒,与同纬度的欧洲相比,气候要低15~200C。

年降水量300~400毫米。

植被以温带干草原和森林草原为主。

蒙古高原东部主要为干性草原和沙漠半沙漠植物区。

在半沙漠区中,一般在间歇河道、山麓和地下水位较高地区才有丰盛牧草。

阿尔泰地区,地势较低,积雪少,森林少,草原丰茂,是畜牧业骆驼、牛羊马等过冬的好地方。

杭爱山和肯特山,主要为山地草原和森林。

中部则以沙漠戈壁为主。

漠北地区,气候较南稍湿,并有河流分布,草原旺盛,为蒙北草原。

总之,这里草原广阔,气候干燥寒冷,水源条件也好,是我国古代北方的游牧民族的摇篮。

先后有匈奴、东胡、丁令、鲜卑、柔然、契丹、突厥、薛延陀、蒙古等游牧民族在这里活动。

匈奴是我国北方的一个古老的民族。

主要分布在阴山南北,包括河套以南所谓“河南”(鄂尔多斯草原)一带。

战国后期,匈奴进入了奴隶社会,并利用中原七国的战乱之机,占领了河套及河套以南地区。

秦始皇统一全国后,派将军蒙恬(公元前215年)率30万大军“北伐匈奴”,打败了匈奴奴隶主贵族,收复了河套以南地区,并设九原郡加以管理。

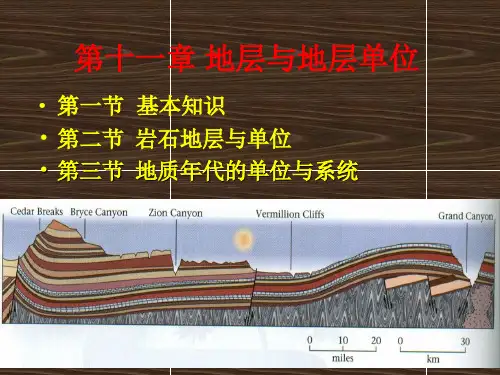

第十一章论地质记录的不完全今日中间变种的不存在--绝灭的中间变种的性质以及它们的数量--从剥蚀的速率和沉积的速率来推算时间的经过--从年代来估计时间的经过--古生物标本的贫乏 --地质层的间断--花岗岩地域的剥蚀--在任何一个地质层中中间变种的缺乏-- 物种群的突然出现--物种群在已知的最下化石层中的突然出现--生物可居住的地球的远古时代。

我在第六章已经列举了对于本书所持观点的主要异议。

对这些异议大多数已经讨论过了。

其中之一,即物种类型的区别分明以及物种没有无数的过渡连锁把它们混淆在一起,是一个显而易见的难点。

我曾举出理由来说明,为什么这些连锁今日在显然极其有利于它们存在的环境条件下,也就是说在具有渐变的物理条件的广大而连续的地域上,通常并不存在。

我曾尽力阐明,每一物种的生活对今日其他既存生物类型的依存,甚于对气候的依存,所以具有真正支配力量的生活条件并不像热度或温度那样地于完全不知不觉中逐渐消失。

我也曾尽力阐明,由于中间变种的存在数量比它们所联系的类型为少,所以中间变种在进一步的变异和改进的过程中,一般要被淘汰和消灭。

然而无数的中间连锁目前在整个自然界中没有到处发生的主要原因当在于自然选择这一过程,因为通过这一过程新变种不断地代替了和排挤了它们的亲类型。

因为这种绝灭过程曾经大规模地发生了作用,按比例来说,既往生存的中间变种一定确实是大规模存在的。

那么,为什么在各地质层(geological formation)和各地层(strattum)中没有充满这些中间连锁呢?地质学的确没有揭发任何这种微细级进的连锁;这大概是反对自然选择学说的最明显的和最重要的异议,我相信地质纪录的极度不完全可以解释这一点。

第一,应当永远记住,根据自然选择学说,什么种类的中间类型应该是既往生存过的。

当观察任何二个物种时,我发见很难避免不想像到直接介于它们之间的那些类型。

但这是一个完全错误的观点;我们应当常常追寻介于各个物种和它们的一个共同的,但是未知的祖先之间的那些类型;而这个祖先一般在某些方面已不同于变异了的后代。

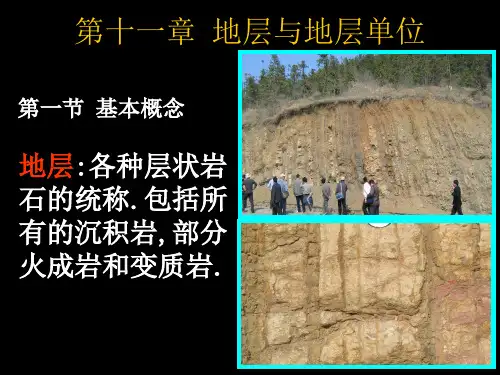

第十一章沉积岩的基本特征第一节概述但以体积而言,沉积岩仅占岩石圈体积的5%,结晶岩占95%。

各类沉积岩的分布各不相同。

分布最广的是泥质岩(72.2%)、砂岩(13.2%)和碳酸盐岩(7.7%),其余的沉积岩及其沉积矿产仅占1%—2%。

沉积岩在地表广泛分布,是储油、储水的有利场所。

沉积岩中的矿产不仅种类多,而且储量大。

据统计沉积和沉积变质矿产占世界矿产总储量的75—85%。

煤、石油、油页岩和天然气等全是沉积形成。

铁、锰、铝、磷、放射性金属及铜、铅、铅、锌、汞、锑等矿产,多属沉积成因或、、与沉积有成因关系。

有些沉积岩本身就是矿产。

二.沉积岩的成分特征(一)化学成分特征沉积岩的主要物质来源于火成岩的风化产物,所以两者的平均化学成分非常相似。

但由于火成岩转变为沉积岩要经过风化、搬运、沉积、成岩等一系列转沉积岩的平均矿物成分与火成岩相比有明显差别。

构成沉积岩的主要矿物是:①云母及粘土矿物,②碳酸盐矿物,③石英族矿物(石英、玉髓、蛋白石等)。

二. 沉积岩的结构构造特征沉积岩的结构构造明显不同于岩浆岩。

岩浆岩多为晶粒结构;而沉积岩的结构则随岩石的类型和成因而变化,最常见碎屑结构(陆源碎屑岩)、泥状结构(泥质岩)、晶粒结构(化学及生物化学岩)、颗粒结构(内源沉积岩)等。

沉积岩具特征的层理和层面构造。

第二节沉积岩的形成和变化沉积岩的形成作用可概括为以下3个阶段:①沉积岩原始物质的形成阶段(风化阶段),②沉积岩原始物质的搬运和沉积作用阶段,③沉积物的同生、成岩作用和沉积岩的后生作用阶段。

一.沉积物质的形成作用沉积岩的原始物质有四类:1.母岩风化所提供的物质:陆源碎屑、粘土物质、溶解物质。

2.生物成因的物质:生物残骸及有机质。

3.深部来源的物质:火山碎屑物质、深部来的卤水、温泉水、喷气物质等。

4.宇宙来源的物质:陨石及宇宙尘埃。

以下主要介绍风化作用形成的物质。

1.物理风化作用使母岩发生机械破碎为主的风化作用称为物理风化作用。

知识归纳整理第四纪地质学与地貌学试题及答案【篇一:地貌学及第四纪地质学课后习题库】第一章 | 第二章 | 第三章 | 第四章 | 第五章 | 第六章 | 第七章第八章 |第九章 | 第十章 | 第十一章 | 第十二章 | 第十三章第一章绪论一.名词概念解释:1.地貌学2.第四纪地质学二.问答题与讨论题:1.地貌学研究的主要对象和内容是什么?2.第四纪地质学研究的主要对象和内容是什么?3.研究地貌学及第四纪地质学的理论意义和实践意义是什么?4.简述地貌学及第四纪地质学的相互关系。

5.论述地貌学及第四纪地质学与其他学科的关系。

6.论述地貌学、第四纪地质学的研究简史。

第二章第四纪、地貌和地球环境变化动因概述一.名词概念解释:1.地貌2.地貌的形态 3.地形线 4.地形面 5.地形点 6.谷中谷7.地貌的基本形态 8.地貌的形态组合 9.地文期 10.现代地貌11.古地貌二.问答题与讨论题:1.什么是地貌形态的基本要素? 2.地貌形态测量包括哪几个方面?3.怎么绘制地图割切程度图?4.为什么要对不同大小的地貌举行分级?共划分了几级?各级的地貌特征是什么? 5.地貌形成的物质基础是什么?6.举行地貌的成因研究,要从哪几方面入手? 7.什么是顺构造地形?什么是逆构造地形?8.为什么说地貌形成的动力是内外地质营力相互作用的结果?9.形成地貌的内力地质作用包括哪几个方面? 10.试述内外地质营力作用在地貌发展中的意义。

11.影响地貌发展的因素是什么?12.什么是举行地貌基本形态分类的根据? 13.划分地貌形态组合时要思量哪些因素? 14.为什么地貌具有分带性? 15.何谓地貌的分带性? 16.地貌有几种分带?求知若饥,虚心若愚。

17.温湿气候带地貌的特点? 18.什么是地貌的年代?19.岩石和地质构造在地貌形成中有什么作用? 20.地貌发育中有哪些重要特点? 21.说明地貌学在生产实践中的意义。

22.如何确定地貌的相对年代? 23.确定地貌地质年代的想法? 24.什么叫坡地?25.试述davis的侵蚀旋回理论及地貌的发展。