光学第一章习题课(1)解析

- 格式:ppt

- 大小:1.20 MB

- 文档页数:35

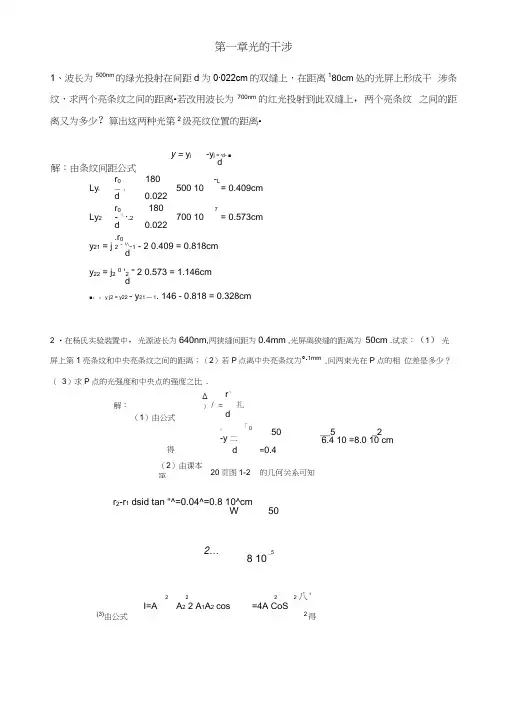

第一章 光的干涉1 波长为500nm 的绿光照射在间距为0.022cm 的双缝上,在距离180cm 处的光屏上形成干涉条纹,求两个亮条纹之间的距离。

若改用波长700nm 的红光照射此双缝,两个亮条纹之间的距离又为多少?计算这两种光第二级亮条纹位置的距离。

解:本题是杨氏双缝干涉实验, 其光路、装置如图。

由干涉花样亮条纹的分布规律:λdr j y 0= (j=0、±1、±2、…)得亮条纹间距: λdr y 0=∆ (1) 其中:λ=500nm 和700nm 、d=0.022mm 、r 0=180cm 代入公式(1)计算得到:当λ=500nm 时,两个亮条纹之间的距离:cm y 409.0=∆ 当λ=700nm 时,两个亮条纹之间的距离: cm y 573.0='∆ 第2 级亮条纹的位置:λdr jy 02= 2=j (2) 当λ=500nm 时: cm y 819.02=当λ=700nm 时: cm y 146.12=' 两种光第二级亮条纹位置间的距离: cm y y y 327.0222=-'=∆2 在杨氏实验装置中,光源的波长为640nm ,两缝间距为0.4mm ,光屏离双缝的距离为50cm ,试求:(1)光屏上第一亮条纹和中央亮条纹之间距离;(2)若P 点距离中央亮条纹0.1mm ,则两束光P 点的相位差;(3)P 点的光强度与中央亮条纹的强度之比。

解: (1) 由: λdr j y 0= (1),已知:λ=640nm ,d=0.4mm ,r 0 = 50cm ,j=1代入公式(1)解得,第一亮纹到中央亮纹的距离:y=0.8mm(2)两束光传播到P 点的光程差为:12r y dr r =-=δ 位相差为:022r dy λπδλπϕ==∆代入数据:λ=640nm 、d=0.4mm 、r 0=50cm 、y=0.1mm 得到两束光在P 点的相位差:4/πϕ=∆(3)在中央亮条纹的位置上,两光的相位差为:0=∆ϕ 光强度为:2204)cos 1(2A A I =∆+=ϕP 点的光强度为:2224.3)4/cos 1(2)cos 1(2A A A I p =+=∆+=πϕ 两条纹光强度之比为:2:7.1:0=I I p3 把折射率为1.5的玻璃片插入杨氏双缝的一束光中,光屏上原来第五级亮条纹所在的位置变为中央亮条纹,求插入的玻璃片的厚度。

物理与机电工程学院 2011级 应用物理班姓名:罗勇 学号:20114052016第一章 习题一、填空题:1001.光的相干条件为 两波频率相等 、相位差始终不变与 传播方向不相互垂直。

1015、迈克尔逊干涉仪的反射镜M 2移动0、25mm 时,瞧到条纹移动的数目为1000个,若光为垂直入射,则所用的光源的波长为_500nm 。

1039,光在媒介中通过一段几何路程相应的光程等于折射率与__路程_的乘积 。

1089、 振幅分别为A 1与A 2的两相干光同时传播到p 点,两振动的相位差为ΔΦ。

则p 点的光强I =2212122cos A A A A ϕ++∆1090、 强度分别为1I 与2I 的两相干光波迭加后的最大光强max I =12+I I 。

1091、 强度分别为I 1与I 2的两相干光波迭加后的最小光强min I =。

12I I -1092、 振幅分别为A 1与A 2的两相干光波迭加后的最大光强max I =12122A A A A ++。

1093、 振幅分别为A 1与A 2的两相干光波迭加后的最小光强min I =12122A A A A +-。

1094、 两束相干光叠加时,光程差为λ/2时,相位差∆Φ=π。

1095、 两相干光波在考察点产生相消干涉的条件就是光程差为半波长的()2j+1倍,相位差为π的()2j+1倍。

1096、 两相干光波在考察点产生相长干涉的条件就是光程差为波长的2j 倍,相位差为π的2j 倍。

1097、 两相干光的振幅分别为A 1与A 2,则干涉条纹的可见度v=1221221A A A A ⎛⎫⎪⎝⎭⎛⎫+ ⎪⎝⎭。

1098、 两相干光的强度分别为I 1与I 2,则干涉条纹的可见度v=1212I I I I -+。

1099、两相干光的振幅分别为A 1与A 2,当它们的振幅都增大一倍时,干涉条纹的可见度为不变。

1100、 两相干光的强度分别为I 1与I 2,当它们的强度都增大一倍时,干涉条纹的可见度 不变。

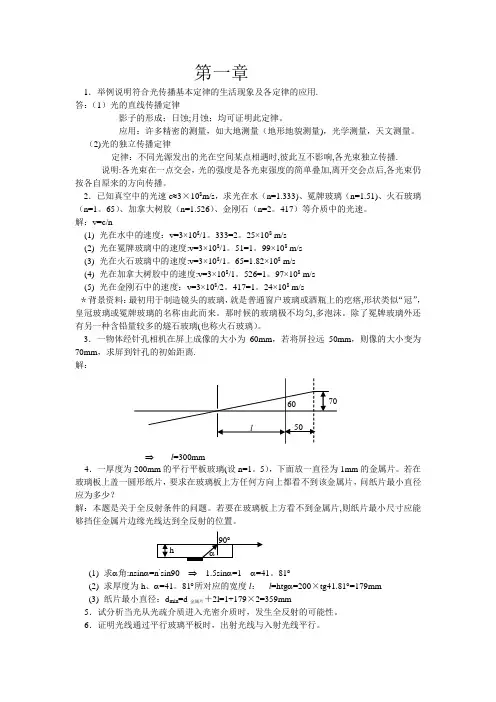

第一章1.举例说明符合光传播基本定律的生活现象及各定律的应用.答:(1)光的直线传播定律影子的形成;日蚀;月蚀;均可证明此定律。

应用:许多精密的测量,如大地测量(地形地貌测量),光学测量,天文测量。

(2)光的独立传播定律定律:不同光源发出的光在空间某点相遇时,彼此互不影响,各光束独立传播.说明:各光束在一点交会,光的强度是各光束强度的简单叠加,离开交会点后,各光束仍按各自原来的方向传播。

2.已知真空中的光速c≈3×108m/s,求光在水(n=1.333)、冕牌玻璃(n=1.51)、火石玻璃(n=1。

65)、加拿大树胶(n=1.526)、金刚石(n=2。

417)等介质中的光速。

解:v=c/n(1)光在水中的速度:v=3×108/1。

333=2。

25×108 m/s(2)光在冕牌玻璃中的速度:v=3×108/1。

51=1。

99×108 m/s(3)光在火石玻璃中的速度:v=3×108/1。

65=1.82×108 m/s(4)光在加拿大树胶中的速度:v=3×108/1。

526=1。

97×108 m/s(5)光在金刚石中的速度:v=3×108/2。

417=1。

24×108 m/s*背景资料:最初用于制造镜头的玻璃,就是普通窗户玻璃或酒瓶上的疙瘩,形状类似“冠”,皇冠玻璃或冕牌玻璃的名称由此而来。

那时候的玻璃极不均匀,多泡沫。

除了冕牌玻璃外还有另一种含铅量较多的燧石玻璃(也称火石玻璃)。

3.一物体经针孔相机在屏上成像的大小为60mm,若将屏拉远50mm,则像的大小变为70mm,求屏到针孔的初始距离.解:⇒l=300mm4.一厚度为200mm的平行平板玻璃(设n=1。

5),下面放一直径为1mm的金属片。

若在玻璃板上盖一圆形纸片,要求在玻璃板上方任何方向上都看不到该金属片,问纸片最小直径应为多少?解:本题是关于全反射条件的问题。

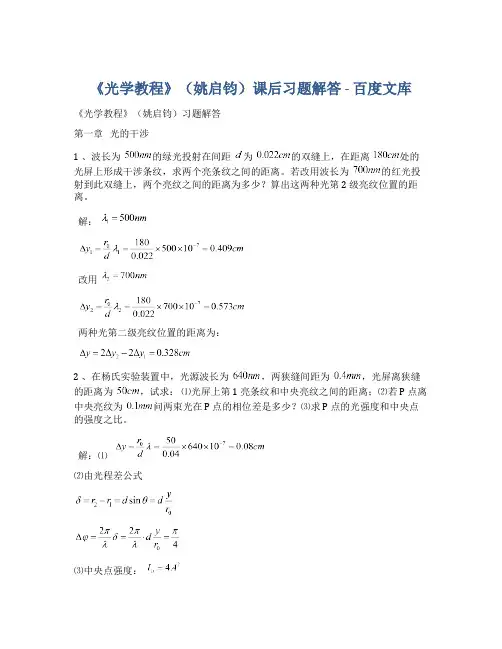

《光学教程》(姚启钧)课后习题解答 - 百度文库《光学教程》(姚启钧)习题解答第一章光的干涉1 、波长为的绿光投射在间距为的双缝上,在距离处的光屏上形成干涉条纹,求两个亮条纹之间的距离。

若改用波长为的红光投射到此双缝上,两个亮纹之间的距离为多少?算出这两种光第2 级亮纹位置的距离。

解:改用两种光第二级亮纹位置的距离为:2 、在杨氏实验装置中,光源波长为,两狭缝间距为,光屏离狭缝的距离为,试求:⑴光屏上第 1 亮条纹和中央亮纹之间的距离;⑵若 P 点离中央亮纹为问两束光在 P 点的相位差是多少?⑶求 P 点的光强度和中央点的强度之比。

解:⑴⑵由光程差公式⑶中央点强度:P 点光强为:3 、把折射率为的玻璃片插入杨氏实验的一束光路中,光屏上原来第 5 级亮条纹所在的位置变为中央亮条纹,试求插入的玻璃片的厚度。

已知光波长为解:,设玻璃片的厚度为由玻璃片引起的附加光程差为:4 、波长为的单色平行光射在间距为的双缝上。

通过其中一个缝的能量为另一个的倍,在离狭缝的光屏上形成干涉图样,求干涉条纹间距和条纹的可见度。

解:由干涉条纹可见度定义:由题意,设,即代入上式得5 、波长为的光源与菲涅耳双镜的相交棱之间距离为,棱到光屏间的距离为,若所得干涉条纹中相邻亮条纹的间隔为,求双镜平面之间的夹角。

解:由菲涅耳双镜干涉条纹间距公式6 、在题 1.6 图所示的劳埃德镜实验中,光源 S 到观察屏的距离为,到劳埃德镜面的垂直距离为。

劳埃德镜长,置于光源和屏之间的中央。

⑴若光波波长,问条纹间距是多少?⑵确定屏上可以看见条纹的区域大小,此区域内共有几条条纹?(提示:产生干涉的区域 P 1 P 2 可由图中的几何关系求得)解:由图示可知:①②在观察屏上可以看见条纹的区域为 P 1 P 2 间即,离屏中央上方的范围内可看见条纹。

7 、试求能产生红光()的二级反射干涉条纹的肥皂膜厚度。

已知肥皂膜折射率为,且平行光与法向成 30 0 角入射。

物理与机电工程学院 2011级 应用物理班姓名:罗勇 学号:20114052016第一章 习题一、填空题:1001.光的相干条件为 两波频率相等 、相位差始终不变和 传播方向不相互垂直。

1015.迈克尔逊干涉仪的反射镜M 2移动0.25mm 时,看到条纹移动的数目为1000个,若光为垂直入射,则所用的光源的波长为_500nm 。

1039,光在媒介中通过一段几何路程相应的光程等于折射率和__路程_的乘积 。

1089. 振幅分别为A 1和A 2的两相干光同时传播到p 点,两振动的相位差为ΔΦ。

则p 点的光强I =2212122cos A A A A ϕ++∆1090. 强度分别为和的两相干光波迭加后的最大光强=。

1I 2I max I 12+I I 1091. 强度分别为I 1和I 2的两相干光波迭加后的最小光强=。

min I 12I I -1092. 振幅分别为A 1和A 2的两相干光波迭加后的最大光强=。

max I 12122A A A A ++1093. 振幅分别为A 1和A 2的两相干光波迭加后的最小光强=。

min I 12122A A A A +-1094. 两束相干光叠加时,光程差为λ/2时,相位差=。

∆Φπ1095. 两相干光波在考察点产生相消干涉的条件是光程差为半波长的倍,相位差()2j+1为π的倍。

()2j+11096. 两相干光波在考察点产生相长干涉的条件是光程差为波长的倍,相位差为π2j 的倍。

2j 1097. 两相干光的振幅分别为A 1和A 2,则干涉条纹的可见度v=。

1221221A A A A ⎛⎫ ⎪⎝⎭⎛⎫+ ⎪⎝⎭1098. 两相干光的强度分别为I 1和I 2,则干涉条纹的可见度v=。

1212I I I I -+1099.两相干光的振幅分别为A 1和A 2,当它们的振幅都增大一倍时,干涉条纹的可见度为不变。

1100. 两相干光的强度分别为I 1和I 2,当它们的强度都增大一倍时,干涉条纹的可见度 不变。

第一章习题1、已知真空中的光速c=3 m/s,求光在水(n=1.333)、冕牌玻璃(n=1.51)、火石玻璃(n=1.65)、加拿大树胶(n=1.526)、金刚石(n=2.417)等介质中的光速。

解:则当光在水中,n=1.333时,v=2.25 m/s,当光在冕牌玻璃中,n=1.51时,v=1.99 m/s,当光在火石玻璃中,n=1.65时,v=1.82 m/s,当光在加拿大树胶中,n=1.526时,v=1.97 m/s,当光在金刚石中,n=2.417时,v=1.24 m/s。

2、一物体经针孔相机在屏上成一60mm大小的像,若将屏拉远50mm,则像的大小变为70mm,求屏到针孔的初始距离。

解:在同种均匀介质空间中光线直线传播,如果选定经过节点的光线则方向不变,令屏到针孔的初始距离为x,则可以根据三角形相似得出:所以x=300mm即屏到针孔的初始距离为300mm。

3、一厚度为200mm的平行平板玻璃(设n=1.5),下面放一直径为1mm的金属片。

若在玻璃板上盖一圆形纸片,要求在玻璃板上方任何方向上都看不到该金属片,问纸片最小直径应为多少?解:令纸片最小半径为x,则根据全反射原理,光束由玻璃射向空气中时满足入射角度大于或等于全反射临界角时均会发生全反射,而这里正是由于这个原因导致在玻璃板上方看不到金属片。

而全反射临界角求取方法为:(1)其中n2=1, n1=1.5,同时根据几何关系,利用平板厚度和纸片以及金属片的半径得到全反射临界角的计算方法为:(2)联立(1)式和(2)式可以求出纸片最小直径x=179.385mm,所以纸片最小直径为358.77mm。

4、光纤芯的折射率为n1、包层的折射率为n2,光纤所在介质的折射率为n0,求光纤的数值孔径(即n0sinI1,其中I1为光在光纤内能以全反射方式传播时在入射端面的最大入射角)。

解:位于光纤入射端面,满足由空气入射到光纤芯中,应用折射定律则有:n0sinI1=n2sinI2 (1)而当光束由光纤芯入射到包层的时候满足全反射,使得光束可以在光纤内传播,则有:(2)由(1)式和(2)式联立得到n0 sinI1 .5、一束平行细光束入射到一半径r=30mm、折射率n=1.5的玻璃球上,求其会聚点的位置。

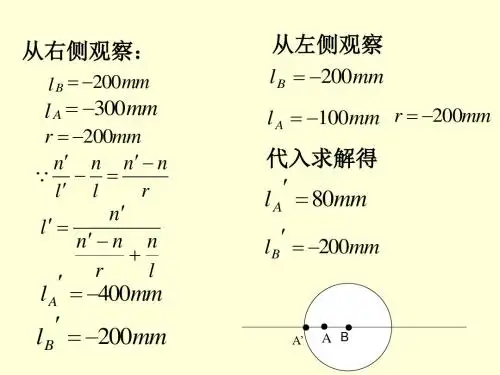

第一章 几何光学例题1.1 人眼前一小物体,距人眼25厘米,今在人眼和小物体之间放置一块平行平面玻璃板,玻璃板的折射率为1.5 ,厚度为5毫米 .试问此时看小物体相对它原来的位置移动多远?解:已知玻璃板的折射率5.1=n ,板厚.5mm d =物体S 经玻璃板两次折射成像, 第一次以O 1为原点, 向右为正, 物距s =-a ,曲率半径r =∞,代入成像公式得00.11=--'a s n , 解得第二次成像,以O 2为原点,向右为正,物距为,12d na d s s --=-'= 代入成像公式得,01=---'d na n s 解得).(nda s +-='小物体的像向着玻璃板移动了).(35)5.111(5)11()(mm n d d s a s =-⨯=-=-'-=∆1.2 如习题1.2图所示,空气中的尖劈棱镜顶角α很小,折射率为n ,点光源S 到尖 劈棱镜的距离为a ,求S 通过棱镜成的像在何处?并讨论像的虚实.解:点光源S 通过尖劈的两个界面,两次折射成像.第一次折射成像,以原点O为顶点, 物距为-a ,物方折射率为1.0,像方折射率为n ,曲率半径为无穷大,代入单球面成像 公式,得,0.10.11∞-=--'n a s n.1na s -=' 如计算题1.2解图所示建立坐标,像点S1' 的坐标为(-na ,0),第二次折射成像,以O ' 为顶点,物距为-na ,像距为s ',物方折射率为n ,像方折射率为1.0,曲率半径无穷大,代入成像公式,得 ,0.10.1∞-=--'n na n s,a s -='α · Sa 计算题1.2图.1na s -=' adS S 'S '1 O 1O 2计算题1.1解图最后像点在点光源上方,由几何关系可求出.)1(a n S S α-='因此,最后像点S'的坐标为(-a ,a n α)1(-),是虚象.1.3 在报纸上放一个平凸透镜,眼睛通过透镜看报纸,当平面在上时,报纸的虚像在平面下13.3毫米处,当凸面在上时,报纸的虚像在凸面下14.6毫米处.若透镜的中央厚度为20毫米,求透镜的折射率和凸球面的曲率半径.解:人眼看到的是字透过透镜成的像.第一种情况,字在球面的顶点,此次成像物、像重合.字再经过平面折射成像,物距为-20毫米,像距为-13.3毫米,由成像公式,得,0203.130.1=---n(1)第二种情况,字仅通过折射成像,物距为-20毫米,像距为-14.6毫米,成像公式为.0.1206.140.1rn n -=---(2)解(1)(2)两方程,得5.1=n , 84.76-=r 毫米.1.4 物与像相距为1米,如果物高4倍于像高,求凹面镜的曲率半径,并作出光路图. .解 题中给出凹面镜,0<r ,又知物高4倍于像高,即4/1=β,所以应有两种情况.(1)4/1+=β,则41='-=''=s s s n s n β,即s s '-=4.这说明物像分居于凹面镜的两侧.由于物像之间距离为1000毫米,故可得出像距200='s 毫米.凹面镜成像公式为rs s 211=+', 若以200='s 毫米,800-=s 毫米代入,则得0>r ,不合题意.若用200-='s 毫米,800=s 毫米代入,可求得凹面镜的曲率半径为3.533-=r 毫米.这种成像情况画在计算题1.4解图(a )中,为虚物实象. (2)若41-=β,则41-='-s s ,即s s '=4.此种情况物像居于凹面镜的同侧.题中报纸 计算题1.3解图X O αa 计算题1.2解图 ∙ ∙S1' S S ' YO'给出物与像距离1000毫米,则像距数值为3.333='s 毫米.若选3.333='s 毫米,则得0>r 的结果,不合题意.选3.333-='s 毫米,解得3.533-=r 毫米.此种情况实物成实像,光路图画于计算题1.4解图(b)中.两种情况所得曲率半径一样.1.5 如计算题1.5图 所示的系统,C 为凹面镜的曲率中心,物点S 经薄透镜和凹面镜成像,最后像点S '与物点S 重合,求薄透镜的焦距.解法一:如计算题1.5解图所示,物点S 与像点S ' 重合有两种情况. 第一种情况是:第一次经薄透镜成像,像在凹面镜的曲率中心, 此次是实物成虚象, 物距为-10厘米,像距为-20厘米,代入薄透镜成像公式,111f S S '=-'解得cm f 20='. 第二种情况是:第一次成像在透镜的2倍焦距处,即凹面镜的顶点,因此有cm f 102=', cm f 5='.计算题1.5图· · 10cm10cm10cmC S S ' 计算题1.5解图 · · 10cm 10cm 10cmC S S ' O1 O2· · C F 法线 虚物实像 计算题1.4解图(a) C F 法线 实物 实象计算题1.4解图(b)解法二:物点 S经过透镜和凹面镜三次成像,第一次经透镜折射成像,以O1为顶点,向右为正,物距cm s 10-=,像距为1s ',焦距为f '.根据薄透镜成像公式得方程:,110111f s '=--' (1)第二次经凹面镜反射成像,以O2为顶点,向右为正,物距为),10(1cm s -'像距为2s ',曲率半径r=-30cm 由反射镜成像公式得方程:,302)10(1112-=-'+'s s (2)第三次经透镜折射成像,以O1为顶点,向左为正,物距为cm s )10(2+'-,像距为s ',代入成像公式,得:,1)10(112f s s '=+'--'(3)联立方程(1)、(2)、(3),得两解.5,2021cm f cm f ='='1.6 一个新月形状的薄凸透镜,由折射率 n=1.5的玻璃制成.半径为15厘米的后表面镀铝,半径为20厘米的前表面正前方40厘米处的光轴上,有一高1厘米的实物.试求最后像的位置、大小和虚实.解:薄透镜厚度不计,如计算题1.6解图所示,O 1 O 2距离可视为零.物经系统三次成像. 第一次折射成像,以O 1为原点,向右为正,物距为-40cm ,物方折射率为1.0,像方折射率为1.5,r 1=--20cm ,代入单球面折射成像公式,得.20.15.1400.15.11--=--'S 解得第一次成像的像距为cm s 301-='.垂轴放大率21)40(5.1)30(0.111=-⨯-⨯='=ns s n β. 第二次反射成像,以O2为原点,向右为正.物距为-30cm ,像距2s ',曲率半径r 2=-15cm ,代入球面反射成像公式,得.15230112-=-+'s 解得,102cm s -='第二次成像的垂轴放大率为313010122-=---=''-=s s β.第三次折射成像,以O1为顶点,向左为正.物距为10cm ,像距为s '.物方折射率为1.5,像方折射率为1.0,曲率半径为20cm .代入成像公式,得205.10.1105.10.1-=-'s . 解得cm s 8=',最后像的位置在镜前8cm 处.第三次成像垂轴放大率为2.1100.185.13=⨯⨯=β系统的总放大率为:.2.02.1)31(21321-=⨯-⨯=⋅⋅=ββββ因此,系统最后成像高为.2.012.0cm y y -=⨯-=⋅='β 系统最后成一缩小的、倒立的实象.1.7 如计算题1.7图所示,薄透镜是一透明容器,两侧呈曲率半径相同的凹球面的,器壁甚薄,可不计厚度.左侧为空气,右侧为n =4/3的水.试问在容器中到入液体的折射率xn 为多大时,才能对左侧轴上10厘米远的实物产生一正立、同大的虚象?解 产生正立同大的虚象,为无焦系统,系统的光焦度0=φ.又因系统的光焦度为两个折射球面的和,即0121=-+--=+=rn n r n xx φφφ, 且∞≠r ,故有 0237=-x n ,67=x n .1.8 正透镜将某物成像于屏幕上,已知实象高50毫米,物至幕的距离150毫米.在物至幕的距离不变的情况下,如何移动透镜才能在幕上得高度为20毫米的实像?解 现将两种成像情况表示在计算题1.8解图中.第一种情况,实物成实象.物与像距离D=150毫米,设物距为s 1,则像距为11s D s +=', (1)设第二种情况透镜移动距离为d ,则第一种情况下物距可表示为2/)(1d D s --=. (2)第二种情况物距为12s s -=',像距为d s s -=12.设物高h ,则有 hs s 5011-=', (3)hd s s 2011-=--.(4)O 1 O 240cm 计算题1.6解图 S S ' 0.1=n3/4='n10cmx n计算题1.7图将已知量代入,解上面四个方程,得第二次成像透镜移动的距离d=33.75毫米.1.9 计算题1.9图中四面直角体,其顶角A 到斜面的距离为d ,四面直角体由折射率为n 的玻璃制成,试证明由斜面进入四面体的光线,依次经过三个相互垂直的平面反后,出射光线与入射光线反向,并求出光在四面直角体中的光程.(四面直角体的折射率为n )解:如计算题1.9解图(a)建立坐标系.设xz 面、yz 面和xy 面分别为1面、2面和3面.光线MP 以 i 角入射于斜面上P 点,折射后方向为(cos α,cos β,cos γ).α、β、γ 分别为光线PO 1与三个坐标轴的夹角.光线PO 1经1面反射后,方向变为(cos α, -cos β, cos γ) 再 依 次经2面3面反射后, 方向变为 (-cos α, -cos β, -cos γ).因此, PO 1与O 3P '平行反向, MP 与P 'M '平行反向.光线在四面体走过的光程为光程[L]可以用镜像法求出.将四面体依次对1面,2面,3面成像,三次像的位置分别在第4,第3和第7挂限.斜面在第7挂限的位置与在第1 挂限的位置严格平行,相距2d .延长光线PO 1,延长线依次通过第4,第3和7挂限,且必过P '点在第7挂限的像点P ",PP "等于光在四面直角体中走过的路程,由计算题1.9解图(b),其光程为)(][332211P O O O O O PO n nL L '+++==计算题1.9图A P A 屏幕150mm d 计算题1.8解图 -s 120 50 S '1S '2 计算题1.9解图 y M' x 1o 2o 3o 12 3 M(a ) P P ' z i 'i 2d P" (b ) Pi nd P P n L '=''=cos /2)(][其中22/)(sin 1cos n i i -='.1.10 一开普勒天文望远镜,物镜的焦距为40厘米,相对孔径为f/5.0.今测得出瞳孔直径为2厘米,试求望远镜的放大率和目镜的焦距. 解 已知开普勒望远镜相对孔径为0.5/f ,焦距40='f 厘米,所以它的直径为80.5/401==D 厘米.出瞳直径为21='D 厘米,所以放大率4/1-='-=D D M . 由于放大率21/f f M ''-==-4,可求出102='f 厘米.1.11 一架显微镜,物镜焦距为4毫米,中间像成在物镜第二焦点后160毫米处.如果目镜是20⨯,问显微镜总的放大率是多少? 解 显微镜的物镜成像公式为111111f s s '=-', 现已知41='f 毫米,1641='s 毫米,代入上式求得物距为 1.41644164411111-=-⨯='-'''=s f s f s (毫米).被观察物恰在物镜物方焦点外一点点的地方,物镜的垂轴放大率401.4164111-≈-='=s s β. 乘以目镜的放大率,得显微镜的总放大率 80020)40(-=⨯-=M . 得放大的倒像.1.12 开普勒望远镜的物镜焦距为25厘米,直径为5厘米,而目镜焦距为5厘米,调节望远镜的远点置向无限远处,如果在目镜外放置一毛玻璃,改变毛玻璃的位置时,在毛玻璃上可以看到一个尺寸最小,但边界清晰的圆形光圈.试求: (1) 此时毛玻璃与目镜相距多远? (2) 毛玻璃上的圆圈直径有多大?解 (1)物镜的孔径D=5厘米,焦距为25厘米,目镜的焦距为5厘米. 物镜到目镜的距离为3021='+'f f 厘米.在开普勒望远镜系统中,物镜为孔径光阑,其相对于目镜的像为出射光瞳.由薄透镜成像公式,可求出出射光瞳的位置和大小.5130112=--'s , 解得62='s 厘米. 将开普勒望远镜的光路作在计算题1.12解图中,由图中可以看出,成像光束都通过出瞳,光束在出瞳处孔径最小,因此毛玻璃应该放在出瞳处,距目镜6厘米.(2)毛玻璃上光斑直径就是出瞳直径,为15306=⨯=='D D β(厘米).DD'物镜目镜计算题1.12解图毛玻璃作图题1.1 已知作图题1.1图中1和1'是一对共轭光线,作图求2的共轭光线..解 已知共轴球面系统的节点、主点、共轭光线1和1'及光线2,求2的共轭光线的步骤是(见作图题1.1解图): (1) 过节点N 、N '作平行于1的共轭辅助光线3和3',3'必定和1'交于系统像方焦平面上一点,过此交点作光轴的垂线,得到像方焦点. (2) 过节点N 、N '作平行于2的共轭辅助光线4和4',4'交于系统像方焦平面上一点. (3) 延长光线2,交于物方主平面上一点,其共轭光线2'必定由像方主平面上的等高点出发,过4'与像方焦平面的交点出射.1.2 如作图题1.2图所示,已知共轴球面系统的主点焦点,作图求光线1的共轭光线1'.解:已知光线1、共轴球面系统的焦点和主点,且两焦距不同,因此主点与系统的节点不重合.作图步骤为(见作图题1.2解图):(1) 过物方焦点F作光线1的平行线2,光线2到达物方主平面,其共轭光线2'由像方主平面的等高点出发平行光轴出射.(2) 延长光线1到系统的物方主平面,其共轭光线1'由像方主平面上的等高点出发,过2'与像方焦平面的交点出射.H ' N 'H N 1 1' 2作图题1.1图 HH ' · F· F '作图题1.2图1N H N'H' 1 1'F ' 2 2' 3 3' 4 4'作图题1.1解图F' ⋅⋅11'F F '22'焦平面作图题1.2解图HH '1.3 惠更斯目镜由两片平凸薄透镜组成(作图题1.3图),场镜L 1的焦距为a 3,接目镜L 2的焦距为a ,两透镜间距为a 2.试用作图法求惠更斯目镜的焦距和焦点、主点的位置.解 惠更斯目镜系统子系统的基点已知,作图法求系统的基点的步骤是: (1) 作一条平行于光轴的入射光线1,该光线过场镜L1后,拐向L 1的焦点F '1.1'为光线1在场镜L 1和接目镜L 2之间的共轭光线.(2) 过透镜L2的光心(L2的主点和节点)作一条平行于光线2'的辅助线(图中用虚线),该辅助线交接目镜L2的焦平面于P点.(3) 1'在L 2后的共轭光线1"必经过P 点.(4) 1"与光轴的交点就是系统的像方焦点F'.反向延长1",该延长线与光线1的延长线交点必在系统的像方主平面上.过两延长线交点作光轴的垂线,交光轴于像方主点(平行于光轴的入射光线,到达像方主平面上开始拐折,并拐向系统的像方焦点).由作图题1.3解图可以看出,系统的像方焦距为1.5a ,为正值,是会聚系统.可以作一条平行光轴的出射光线用同样的方法求系统的物方主点和物方焦点,问答题1.1 平面镜反射成像时,像和物左右互易,为什么像和物并不上下颠倒?答:平面反射镜是一个理想的光学系统,其物、像对于镜面是对称的,人照镜子感到左右互换,上下不颠倒,不过是照镜子人的主观看法.设想人要是躺在床边上照镜子,他会得出镜子成像上下颠倒左右不颠倒.实际上平面镜是镜面对称成像.这种像加上人们平时观察物体的习惯,就产生了上面的混乱的观点.1.2 为什么金刚石比切割成相同形状的玻璃仿制品看起来更加闪耀夺目?答:作为透明介质的金刚石,其折射率比一般玻璃要大.根据菲涅耳反射公式可知,对于相同形状的金刚石和仿制品,金刚石的反射光强要比纺仿制品的大,所以显得更亮.而题中所说闪耀的含义是有些表面看起来特别亮,而另一些表面看起来则不甚亮.即不同倾斜程度的表面,其反射光强差别很大.或同一表面的不同方向观察,其反射光强变化剧烈,因此形成闪耀的印象.作图题1.3解图 2a a3a L1 L2F 1'F '2F ' H ' 11' P1" 焦平面主平面作图题1.3图2aa 3aL1 L2F 2 F 1'F 2'由于金刚石折射率高,其能发生全内反射的临界角小,具有各种不同倾斜度内表面的金刚石较之相同形状的玻璃制品更易发生全内反射,所以显得更加闪耀夺目.1.3调节显微镜是改变载物台与镜筒间相对距离而不改变物镜和目镜的相对距离.但调节望远镜却采用调节物镜和目镜相对位置的办法,何以解释?答:显微镜的焦距是确定的,为了把它的β标定在物镜上,则必须固定它的物距和像距.我们使像距(即f '物+∆)为定值,即筒长固定,而在实用中调节物距,使它正是β所要求的物距值,这样做既可能,又方便.望远镜的物距几乎是无限大,实用中调节物距是无效的.故我们可以调节物镜和目镜的间距,使物镜的像正好落在目镜的焦平面上.1.4正常人眼使用开普勒望远镜看星星时,将使物镜焦距与目镜焦距重合,若对近视眼和远视眼,应如何调节?答:正常人眼,远点在无穷远.近视眼的眼球过长,当睫状肌完全松弛时,无限远的物体成像在视网膜的前方,它的远点在有限远的位置.因此对于近视眼,开普勒望远镜的目镜应当向靠近物镜的方向移动一点,以便使光学间隔∆为负值,保证向近视眼投以发散光束.远视眼的眼球过长,无穷远的物成像在视网膜的后方,因此开普勒望远镜的目镜应该向着远离物镜的方向移动一点,使光学间隔∆为正,以保证向远视眼投以会聚光束.1.5若在惠更斯目镜、冉斯登目镜中放叉丝,应放在什么地方?目镜本质上是放大镜,为什么惠更斯目镜不能当放大镜使?答:惠更斯目镜的物方焦点位于场镜和接目镜之间,即故不能观察实物,不能做放大镜使用.叉丝应放置在接目镜的物方焦平面上,此处为虚物平面.冉斯登目镜的物方焦点在场镜表面上或场镜前一点的地方,叉丝和物镜的像都应放置在这一位置上.填空题1.1人眼是__ ;望远镜是;显微镜是_ ;惠更斯目镜是_ _.(变焦系统,无焦系统,发散系统,会聚系统)1.2一台开普勒望远镜,其孔径光阑位置在,视场光阑位置在_ .1.3人眼作为一个观察系统,当物在的位置时人眼最放松.1.4正常人眼,远点在无穷远,近点约在眼前10厘米处.与正常人眼相比,近视眼远点变得更加___,近点变得更加_ ____;远视眼远点变得更加_ __,近点变得更加_ ____.1.5共轴球面系统光轴上有一点,当整个系统绕这一点转动一小角度时,焦平面屏幕上的像点不移动,这点是_ _____.1.6一个实际的光学系统一般都有孔径光阑和视场光阑,这两种光阑中最有效控制成像光束光能量者是_,最有效限制成像物空间范围者是___.1.7在讨论几何光学成像问题时,用笛卡儿坐标规定物距和像距符号.可以根据物距和像距的正负来判定物、像的虚实.对于薄透镜,物距大于零为____物,物距小于零为__ ___物,像距大于零为_ 像,像距小于零为__像;对于反射球面镜,物距大于零为_ ____物,物距小于零为____物,像距大于零为___像,像距小于零为_____像.选择题1.1下列四种说法正确的是:(1)游泳池的实际水深比站在池边的人所感觉到的水深要深;(2)二氧化碳(n=1.63)中的凸透镜(n=1.50)将具有会聚性质;(3)空气中的凸薄透镜对一切实物构成一倒立实象;(4)空气中的凹薄透镜对实物均得一正立的虚象.1.2两个薄凸透镜,焦距分别为f1和f2,将它们叠在一起组成一个系统,则其总的焦距应是:(1)f = f1+f2;(2)f= - f1f2/(f1+f2);(3)f = f1f2/(f1+f2);(4)f = (f1+f2)/f1f2.1.3 图中,光学元件的折射率小于它周围介质的折射率,下面的光路图对的是1.4 下面的说法正确的是(1) 球面折射系统的焦距与系统所在介质的折射率有关,而光焦度与系统所在介质的折射率无关;(2) 球面反射系统的焦距与系统所在介质的折射率无关,光焦度与系统所在介质的折射率有关;(3) 光焦度大于零的系统为会聚系统,光焦度小于零的系统为发散系统;(4) |φ|大的系统对平行光的拐折本领大,|φ|小的系统对平行光的拐折本领小.1.5 玻璃三棱镜对白光分光的作用,是由于:(1) 在棱镜中不同色的光反射不同;(2) 在棱镜中不同色的光传播速度不同;(3) 在进入棱镜后的折射不同;(4) 某一色的光进入棱镜后改变了其频率.1.6 对于一个光学系统,物方折射率是:(1) 实物和虚物所在的几何空间的折射率;(2) 未经系统变换的光束所在的几何空间的折射率;(3) 入射光瞳、入射窗所在几何空间的折射率.1.7 一束平行单色光从左则进入光学元件箱,已知自元件箱出射的光束有下面选择题1.7图(一)中有四种情况,每一种情况对应的装置分别是选择题1.7图(二)中的哪一种?(a) (d ) (c ) (b ) 选择题1.3图(二) (1) (2) (3) (4)选择题1.7图(一) (b ) (c ) (a ) (d )1.8空气中的薄负透镜可以使:(1)虚物成放大的虚象;(2)实物成缩小的实象;(3)虚物成放大的实象;(4)虚物成缩小的实象;(5)实物成放大的实象.1.9凹面镜可以有(1)虚物成虚象的情况;(2)实物成放大的虚象的情况;(3)实物成缩小的虚象的情况;(4)实物成正立的实象的情况.。