组织病理学大纲

- 格式:doc

- 大小:101.00 KB

- 文档页数:23

病理学pathology第一章细胞、组织的适应和损伤(一)目的与要求1、掌握各类适应及变性的概念及形态学特点(光镜及电镜特点)。

2、掌握坏死的概念以及各种坏死类型的形态学特点。

3、了解和掌握细胞损伤和适应的原因及发生机制。

(二)教学内容1.细胞适应和细胞老化(1)掌握肥大的概念,熟悉其类型。

(2)掌握增生的概念,熟悉其常见类型。

(3)掌握萎缩的概念和类型。

(4)掌握化生的概念和常见类型。

(5)熟悉老化的概念,了解老化的机制。

2. 细胞、组织的损伤(1)熟悉细胞、组织损伤的原因。

(2)了解细胞、组织损伤的机制。

3. 细胞、组织的损伤的形态学改变(1)变性①掌握细胞水肿的概念及病理变化。

②掌握脂肪变性的概念、肝细胞脂肪变性的病理变化及发病机制。

③掌握玻璃样变的概念、类型,熟悉其病理变化。

④掌握纤维素样变性的概念,了解其病理变化。

⑤掌握病理性色素沉积的类别,熟悉脂褐素、含铁血黄素沉积的病理特点和形成过程。

⑥掌握病理性钙化的概念,熟悉其类型。

(2)细胞死亡①掌握坏死的概念、病理变化和类型及各类型的病理变化。

②熟悉坏死的结局。

③掌握凋亡与坏死的区别,熟悉凋亡的形态特点、发生机制及生物学意义。

第二章损伤的修复(一)目的与要求1、了解和掌握再生概念、类型、调控及各组织细胞的再生能力。

2、掌握肉芽组织的概念、组成成分及作用。

3、掌握创伤愈合基本过程和类型。

(二)教学内容1.再生(1)掌握再生的概念、类别和各组织的再生能力及其包含的细胞种类。

(2)熟悉上皮、毛细血管和外周神经的再生过程,了解其它组织的再生过程。

(3)熟悉修复的概念2.细胞的生长和调控了解再生的调控及生长因子和生长抑素的概念和作用。

3. 纤维性修复(1)掌握肉芽组织的结构和功能。

(2)熟悉肉芽组织的结局。

(3)了解瘢痕组织的形态,了解其对机体的作用。

4. 创伤愈合(1)掌握骨折愈合的过程。

(2)熟悉皮肤创伤愈合的基本过程和类型。

(3)了解影响创伤愈合的因素。

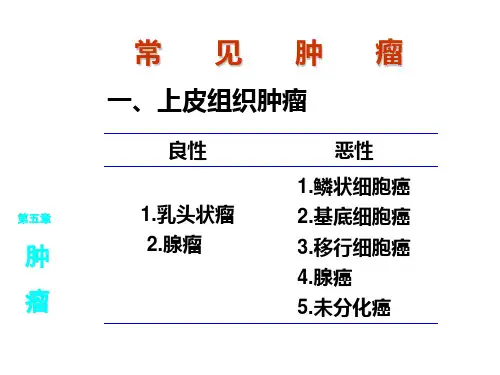

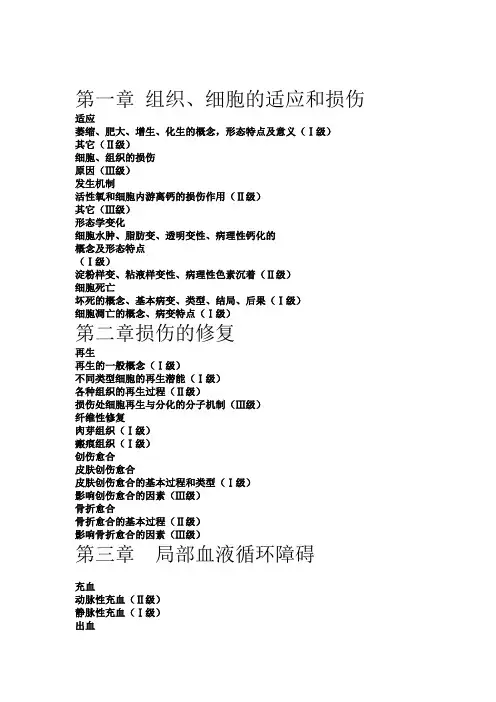

第一章组织、细胞的适应和损伤适应萎缩、肥大、增生、化生的概念,形态特点及意义(Ⅰ级)其它(Ⅱ级)细胞、组织的损伤原因(Ⅲ级)发生机制活性氧和细胞内游离钙的损伤作用(Ⅱ级)其它(Ⅲ级)形态学变化细胞水肿、脂肪变、透明变性、病理性钙化的概念及形态特点(Ⅰ级)淀粉样变、粘液样变性、病理性色素沉着(Ⅱ级)细胞死亡坏死的概念、基本病变、类型、结局、后果(Ⅰ级)细胞凋亡的概念、病变特点(Ⅰ级)第二章损伤的修复再生再生的一般概念(Ⅰ级)不同类型细胞的再生潜能(Ⅰ级)各种组织的再生过程(Ⅱ级)损伤处细胞再生与分化的分子机制(Ⅲ级)纤维性修复肉芽组织(Ⅰ级)瘢痕组织(Ⅰ级)创伤愈合皮肤创伤愈合皮肤创伤愈合的基本过程和类型(Ⅰ级)影响创伤愈合的因素(Ⅲ级)骨折愈合骨折愈合的基本过程(Ⅱ级)影响骨折愈合的因素(Ⅲ级)第三章局部血液循环障碍充血动脉性充血(Ⅱ级)静脉性充血(Ⅰ级)出血类型(Ⅲ级)病变(Ⅲ级)后果(Ⅲ级)血栓形成血栓形成的条件和机制条件(Ⅰ级)机制(Ⅲ级)血栓形成的过程和血栓的形态过程(Ⅱ级)形态(Ⅰ级)血栓的结局(Ⅰ级)血栓对机体的影响(Ⅱ级)栓塞栓子的运行途径(Ⅰ级)栓塞的类型和对机体的影响血栓栓塞(Ⅰ级)对机体的影响(Ⅱ级)梗死梗死的病因和形成的条件病因(Ⅱ级)条件(Ⅲ级)梗死的病变和类型(Ⅰ级)梗死对机体的影响和结局(Ⅲ级)第四章炎症概述炎症的概念(Ⅰ级)炎症的原因(Ⅲ级)炎症局部的基本病理变化变质(Ⅰ级)渗出血液动力学改变(Ⅱ级)血管通透性升高(Ⅰ级)白细胞的渗出和吞噬作用(Ⅰ级)炎症介质在炎症过程中的作用(Ⅱ级)增生(Ⅰ级)炎症的经过和结局炎症的经过(Ⅰ级)炎症的结局(Ⅰ级)炎症的组织学类型炎症的一般分类原则(Ⅱ级)变质性炎(Ⅱ级)渗出性炎(Ⅰ级)增生性炎非特异性增生性炎(Ⅱ级)肉芽肿性炎(Ⅰ级)影响炎症过程的诸因素(Ⅲ级)第五章肿瘤肿瘤的概念和一般形态肿瘤的概念(Ⅰ级)一般形态和结构(Ⅱ级)肿瘤的异型性肿瘤细胞的异型性(Ⅰ级)肿瘤组织结构的异型性(Ⅰ级)肿瘤的生长与扩散肿瘤生长的生物学(Ⅱ级)肿瘤的生长方式与扩散生长方式(Ⅰ级)扩散(Ⅰ级)扩散机制(Ⅱ级)肿瘤的分级与分期(Ⅰ级)肿瘤对机体的影响(Ⅱ级)良性肿瘤与恶性肿瘤的区别(Ⅰ级)肿瘤的命名与分类肿瘤的命名原则(Ⅰ级)肿瘤的分类(Ⅲ级)常见肿瘤的举例上皮性肿瘤良性上皮性肿瘤(Ⅱ级)恶性上皮性肿瘤共同特点(Ⅰ级)鳞癌、腺癌(Ⅰ级)其他(Ⅲ级)癌前病变、非典型增生及原位癌(Ⅰ级)间叶组织肿瘤良性间叶组织肿瘤(Ⅲ级)恶性间叶组织肿瘤共同特点(Ⅰ级)其他(Ⅲ级)神经外胚叶源性肿瘤(Ⅲ级)多种组织构成的肿瘤(Ⅲ级)畸胎瘤(Ⅰ级)癌肉瘤、肾胚瘤(Ⅲ级)肿瘤的病因学和发病学肿瘤发生的分子生物学基础(Ⅱ级)环境致癌因素及致癌机制(Ⅱ级)影响肿瘤发生、发展的内在因素及其作用机制(Ⅲ级)第六章心血管系统疾病动脉粥样硬化病因和发病机制(Ⅱ级)病理变化(Ⅰ级)冠状动脉粥样硬化及冠状动脉硬化性心脏病冠状动脉粥样硬化症(Ⅰ级)冠状动脉硬化性心脏病(Ⅰ级)原发性高血压与高血压性心脏病病因与发病机制(Ⅱ级)类型与病理变化(Ⅰ级)风湿病病因与发病机制(Ⅱ级)基本病理变化(Ⅰ级)风湿性心脏病(Ⅰ级)其他器官病变(Ⅱ级)感染性心内膜炎急性感染性心内膜炎(Ⅱ级)亚急性感染性心内膜炎(Ⅱ级)心瓣膜病二尖瓣狭窄(Ⅰ级)二尖瓣关闭不全(Ⅲ级)主动脉瓣狭窄(Ⅲ级)主动脉瓣关闭不全(Ⅲ级)心肌病(Ⅲ级)心肌炎(Ⅲ级)第七章呼吸系统疾病慢性阻塞性肺病慢性支气管炎病因、发病机制(Ⅱ级)病变(Ⅰ级)临床病理联系(Ⅱ级)肺气肿病因、发病机制(Ⅱ级)病变(Ⅰ级)临床病理联系(Ⅱ级)支气管哮喘(Ⅲ级)支气管扩张症病因、发病机制(Ⅱ级)病变(Ⅰ级)临床病理联系(Ⅱ级)肺炎细菌性肺炎大叶性肺炎病因、发病机制(Ⅲ级)病变(Ⅰ级)临床病理联系(Ⅱ级)并发症(Ⅱ级)小叶性肺炎病因、发病机制(Ⅲ级)〖BHD〗病变(Ⅰ级)〖BHDW〗临床病理联系(Ⅱ级)并发症(Ⅱ级)病毒性肺炎(Ⅱ级)支原体肺炎(Ⅱ级)肺尘埃沉着症肺硅沉着症病因、发病机制(Ⅲ级)病变(Ⅱ级)临床病理联系(Ⅲ级)分期及病变(Ⅲ级)并发症(Ⅱ级)肺石棉沉着症(Ⅲ级)慢性肺源性心脏病病因、发病机制(Ⅱ级)病变(Ⅰ级)临床病理联系(Ⅱ级)呼吸窘迫综合症(Ⅲ级)呼吸系统常见肿瘤鼻咽癌、肺癌病因(Ⅱ级)病变(Ⅱ级)扩散(Ⅱ级)临床病理联系(Ⅲ级)第八章消化系统疾病胃肠疾病胃炎急性胃炎(Ⅲ级)慢性胃炎(Ⅱ级)消化性溃疡病变(Ⅰ级)结局及合并症(Ⅰ级)病因及发病机制(Ⅱ级)阑尾炎(Ⅲ级)非特异性肠炎(Ⅲ级)消化道肿瘤(食管癌、胃癌、大肠癌)好发部位(Ⅰ级)早期癌的概念(Ⅰ级)肉眼形态(Ⅰ级)常见组织学类型(Ⅰ级)扩散特点(Ⅱ级)病因及发病机制(Ⅲ级)肝胆疾病病毒性肝炎病因和发病机制(Ⅱ级)基本病变(Ⅰ级)临床病理类型及临床病理联系(Ⅰ级)酒精性肝病(Ⅲ级)肝硬变门脉性、坏死后性肝硬变病因和发病机制(Ⅱ级)病理变化(Ⅰ级)临床病理联系(Ⅰ级)胆汁性肝硬变(Ⅲ级)胆石症(Ⅲ级)胆管炎和胆囊炎(Ⅲ级)原发性肝癌肉眼形态(Ⅰ级)组织学类型(Ⅰ级)扩散特点(Ⅰ级)病因及发病机制(Ⅲ级)胰腺疾病胰腺炎(Ⅲ级)胰腺癌(Ⅲ级)第九章淋巴造血系统疾病恶性淋巴瘤霍奇金淋巴瘤(Ⅱ级)非霍奇金淋巴瘤(Ⅲ级)白血病分类(Ⅱ级)急性白血病(Ⅲ级)慢性白血病(Ⅲ级)组织细胞和树突状细胞肿瘤恶性组织细胞增生症(Ⅲ级)Langerhans细胞组织细胞增生症(Ⅲ级)第十章泌尿系统疾病肾小球肾炎病因和发病机制(Ⅱ级)基本病理变化(Ⅰ级)临床表现(Ⅱ级)肾小球肾炎的病理类型急性弥漫性增生性肾小球肾炎(Ⅰ级)快速进行性肾小球肾炎(Ⅱ级)膜性肾小球肾炎(Ⅰ级)轻微病变性肾小球肾炎(Ⅱ级)局灶性节段性肾小球硬化(Ⅲ级)膜性增生性肾小球肾炎(Ⅲ级)系膜增生性肾小球肾炎(Ⅲ级)IgA肾病(Ⅱ级)慢性肾小球肾炎(Ⅰ级)肾盂肾炎急性肾盂肾炎(Ⅰ级)慢性肾盂肾炎(Ⅱ级)肾和膀胱常见肿瘤肾细胞癌(Ⅲ级)肾母细胞瘤(Ⅲ级)膀胱移行细胞癌(Ⅱ级)第十一章生殖系统和乳腺疾病子宫颈疾病慢性子宫颈炎(Ⅱ级)子宫颈上皮不典型增生和原位癌(Ⅰ级)子宫颈癌(Ⅱ级)子宫体疾病子宫内膜增生症(Ⅲ级)子宫内膜异位(Ⅲ级)子宫肿瘤(Ⅲ级)妊娠滋养层细胞疾病葡萄胎,侵蚀性葡萄胎,绒毛膜癌(Ⅱ级)卵巢肿瘤(Ⅲ级)前列腺疾病前列腺增生(Ⅱ级)前列腺癌(Ⅱ级)乳腺疾病乳腺纤维囊性变(Ⅲ级)乳腺癌发生部位、常见类型、转移途径(Ⅰ级)其它(Ⅱ级)第十二章内分泌系统疾病垂体疾病Simond综合征(Ⅲ级)Sheehan综合征(Ⅲ级)甲状腺疾病弥漫性非毒性甲状腺肿病因、发病机制(Ⅱ级)病理变化(Ⅱ级)弥漫性毒性甲状腺肿病理变化(Ⅱ级)病因发病机制(Ⅱ级)甲状腺功能低下(Ⅲ级)甲状腺炎亚急性甲状腺炎(Ⅲ级)慢性甲状腺炎(Ⅱ级)甲状腺肿瘤甲状腺腺瘤(Ⅱ级)甲状腺癌(Ⅱ级)肾上腺疾病Cushing综合征(Ⅲ级)胰岛疾病糖尿病分类及病因、发病机制(Ⅱ级)病理变化(Ⅱ级)胰岛细胞瘤(Ⅲ级)第十三章神经系统疾病感染性疾病细菌性疾病流行性脑脊髓膜炎病变(Ⅰ级)结局及并发症(Ⅱ级)病毒性疾病流行性乙型脑炎病变(Ⅰ级)结局及并发症(Ⅱ级)脊髓灰质炎(Ⅲ级)海绵状脑病(Ⅱ级)缺氧与脑血管病缺血性脑病(Ⅲ级)阻塞性脑血管病(Ⅲ级)脑出血(Ⅱ级)神经系统肿瘤中枢神经系统肿瘤(Ⅲ级)周围神经系统肿瘤(Ⅲ级)转移性肿瘤(Ⅲ级)变性疾病阿尔茨海默病(Ⅰ级)帕金森病(Ⅰ级)〖BHD〗中枢神经系统疾病常见的并发症颅内压升高及脑疝形成(Ⅲ级)脑水肿(Ⅲ级)脑积水(Ⅲ级)第十四章传染病结核病概述病因和发病机制(Ⅱ级)结核病的基本病理变化(Ⅰ级)结核病基本病理变化的转化规律(Ⅰ级)肺结核病(Ⅰ级)肺外结核病(Ⅱ级)麻风病因与发病机制(Ⅲ级)病理变化(Ⅱ级)伤寒病因与发病机制(Ⅲ级)病理变化及临床病理联系(Ⅱ级)细菌性痢疾病因与发病机制(Ⅱ级)病理变化与临床病理联系(Ⅰ级)流行性出血热(Ⅲ级)性传播性疾病淋病(Ⅱ级)尖锐湿疣(Ⅱ级)梅毒病因及传播途径(Ⅱ级)基本病变(Ⅰ级)后天性梅毒(Ⅱ级)先天性梅毒(Ⅲ级)艾滋病病因和发病机制(Ⅲ级)AIDS的传播途径和分期(Ⅱ级)AIDS的病理变化(Ⅱ级)第十五章寄生虫病阿米巴病肠阿米巴病病变(Ⅱ级)病因、发病机制、临床病理联系(Ⅲ级)肠外阿米巴病阿米巴肝脓肿(Ⅱ级)其他(Ⅲ级)血吸虫病病因及感染途径(Ⅲ级)病变及发病机制(Ⅰ级)主要器官的病变及后果(Ⅱ级)丝虫病(Ⅲ级)。

课堂讲授内容及学时数第一章、口腔颌面部发育(4学时)1、神经嵴、鳃弓、咽囊掌握:神经嵴、鳃弓、咽囊的概念及形成过程;熟悉:神经嵴、鳃弓、咽囊形成的组织结构;了解:神经嵴、鳃弓、咽囊形成过程中的信号调控。

2、面部发育掌握:面部发育的基本过程;熟悉:面部发育畸形的胚胎学背景;了解:面突的衍生组织。

3、腭的发育掌握:腭发育的基本过程;熟悉:颌骨发育的基本过程及面部、腭和舌发育畸形的胚胎学背景;了解:涎腺、颞下颌关节发育的基本过程及口腔颌面部发育的基因调控。

4、舌的发育掌握:舌发育的基本过程;熟悉:舌发育畸形的胚胎学背景;了解:舌的神经支配。

5、唾液腺及口腔黏膜的发育掌握:唾液腺及口腔黏膜发育的基本过程;了解:唾液腺发育的调控机制。

6、颌骨和颞下颌关节的发育掌握:颌骨发育的基本过程;熟悉:颞下颌关节发育的基本过程;了解:颌骨发育的基因调控。

第二章、牙的发育(4学时)1、牙胚的发生掌握:牙胚的概念、组成和各部分的来源及所形成的组织;成釉器的蕾状期、帽状期及钟状期的结构特点;牙乳头及牙囊的结构。

熟悉:牙板的发生、结构及结局及临床意义,前庭板的发生及口腔前庭的形成;了解:牙发育的基因调控。

2、牙体组织的形成掌握:牙本质的形成、釉质的形成、牙髓的发生、牙根的形成和牙周组织的发育;熟悉:上皮剩余的来源,侧支根管的形成及牙颈部牙本质暴露形成的胚胎学背景;3、牙的萌出和替换掌握:牙萌出的过程;熟悉:乳恒牙交替的过程,牙萌出的次序和时间;了解:牙萌出的机制。

第三章、牙体组织(4学时)1、釉质掌握:釉质的组织学结构,包括釉柱的走行及排列、釉柱横纹、釉柱(光镜和电镜)、釉质生长线、釉板、釉丛、釉梭及釉牙本质界及形成;熟悉:釉质中无机物及有机物的种类和功能,无釉柱釉质的分布,釉质的裂沟形态,釉小皮及釉面横纹的形成;了解:釉质的代谢特点。

2、牙本质掌握:牙本质小管、成牙本质细胞突起和细胞间质的组织学结构,小管间牙本质、小管周牙本质、前期牙本质、小球间牙本质、生长线、托姆斯粒层、罩牙本质的形态及形成;熟悉:牙本质的增龄和反应性变化及临床意义,包括继发性牙本质、修复性牙本质、透明牙本质及死区。

组织病理学实验教学大纲(组织学部分)形态学实验室2005年3月23日组织病理学实验教学大纲适用基础、临床、预防、口腔医学类专业一、课程简介《组织学与胚胎学》课程,其主要任务是使学生获得和掌握学会观察人体各器官的组织结构并联系相关功能,具体地熟悉胚胎的发生过程,为学习其它基础医学和临床医学课程奠定必要的形态学基础。

实验课是完成本课程教学的重要环节。

其目的是使学生掌握显微镜的使用方法,掌握人体细胞、组织和器官的微细结构,熟悉受精卵发育过程和胚胎各系统器官的发生演化过程,培养学生的理论联系实践的能力和分析处理问题、解决问题的能力。

《病理学》课程是一门极其重要的医学基础课程,也是由基础医学跨入临床医学的桥梁,在整个医学和医学教育中具有承上启下的作用。

它侧重从形态上观察和研究疾病,并联系代谢和机能的改变,探讨疾病的病因、发病机制以及病理变化与临床表现的关系。

它是一门高度实践性的学科,因此实验课是完成本课程教学必不可少的重要环节。

通过实习不仅加深对理论知识的理解和认证,而且掌握基本病理过程的形态表现及主要疾病时的形态改变;在正确理解和掌握病理学基本理论的基础上学习病理学的观察方法,理论联系实际,使病理与临床有机结合,形态和功能密切联系,提高分析问题和解决问题的能力,并培养学生的创新能力和实践能力,为其以后的临床学习打下坚实的基础。

《组织病理学》是融解剖学、组织胚胎学、病理学和临床于一体的综合性课程。

是一门新兴的学科。

在当今不断发展、变革的社会中,在学科相互融合,知识相互渗透,技术不断发展、概念不断更新的时代,在时代要求综合素质人才辈出的今天,《组织病理学》的兴起尤为必要和重要。

主要任务是:使学生获得和掌握学会观察人体重要器官的解剖学特征、组织学结构、病理学变化并联系相关功能,从而在形态上观察、机能上分析、综合上判断和科学上研究疾病。

同时联系病变器官的代谢和机能的改变,探讨疾病的病因、发病机制以及病理变化与临床表现的内在联系和相互的关系。

第一章细胞和组织的损伤与适应要求:1.熟练掌握细胞和组织适应性反应包括萎缩、肥大、增生、化生的概念和类型。

2.熟练掌握可逆性损伤的形式和形态学改变。

3.熟练掌握不可逆性损伤的概念、病变、类型、结局和后果。

4.熟练掌握细胞凋亡、细胞老化的概念,细胞凋亡与坏死的区别,了解其机制。

5.了解损伤的过程、原因和机制。

内容:细胞和组织损伤的过程。

萎缩的概念、分类和后果。

肥大的概念和类型。

增生的概念和类型。

化生的概念,常见化生表现及临床意义。

损伤的原因与发生机制。

可逆性损伤的概念和常见类型。

细胞水肿的原因,细胞水肿的病变及临床意义。

脂肪变的概念、病理及临床意义,肝脂肪变的发生机制。

玻璃样变性的概念及类型,掌握血管壁玻变的病变和临床意义。

淀粉样变的概念和病变特点。

粘液样变性的概念和病变。

病理性色素沉着包括含铁血黄素、脂褐素、黑色素的产生的原因、形态和临床意义。

病理性钙化的概念和类型。

坏死的概念、基本病变、坏死的类型、坏死的结局、坏死的后果。

细胞凋亡的概念、形态学改变、发生机制。

细胞凋亡和坏死的区别。

细胞老化的概念、特征、发生机制。

第二章损伤的修复要求:1.熟练掌握再生类型、过程和影响因素。

2.掌握纤维性修复的过程、机制。

3.熟练掌握肉芽组织的概念、形态特点和功能。

4.熟练掌握创伤愈合的过程、类型和影响创伤愈合的因素。

5.掌握瘢痕组织及对组织和器官功能的影响。

6.了解细胞再生的影响因素、血管形成的过程。

内容:再生的概念、分类。

不稳定细胞、稳定细胞、永久性细胞的概念。

各种组织的再生能力、再生过程及影响再生修复的因素。

细胞再生的影响因素。

干细胞的概念、分化。

肉芽组织的概念、形态特点和功能。

瘢痕组织的形态特点及对组织和器官功能的影响。

肉芽组织和瘢痕组织形成的过程及机制,血管形成的过程。

创伤愈合的概念。

皮肤创伤愈合基本过程、类型。

一期愈合与二期愈合的特点。

骨折愈合的过程。

影响创伤愈合的全身因素、局部因素、影响骨折愈合的因素。

病理学教学复习大纲绪论〔教学内容〕一、病理学定义,内容和任务二、病理学在医学中的地位三、病理学的研究方法四、病理学发展五、如何学习病理学(补充)〔目的要求〕一、掌握:病理学的定义二、熟悉:病理学的研究方法三、了解:病理学的内容和任务;病理学的发展;如何学习病理学第一章细胞、组织的适应和损伤〔教学内容〕一、细胞和组织的适应:概念1,萎缩:概念,病理性萎缩的类型,萎缩的病变特点2,肥大:概念,病变(高血压左心室肥大)3,增生:概念,病变特点4,化生:概念,化生的机制,鳞状上皮化生及其意义,结缔组织化生二、细胞、组织的损伤(一)原因与发生机制(二)损伤的形式和形态学变化1,可逆性损伤(变性):概念⑴细胞水肿:发生机制和病变特点⑵脂肪变:发生机制和病变特点⑶玻璃样变性:类型和病变特点⑷淀粉样变性⑸黏液样变性⑹病理性色素沉着:含铁血黄素,脂褐素,黑色素⑺病理性钙化:营养不良性,转移性2,不可逆性损伤(细胞死亡)⑴坏死:概念;基本病变(核的改变);类型;结局⑵凋亡:概念;形态特点〔目的要求〕一、掌握:1,萎缩、肥大、增生、化生的概念2,病理性萎缩的类型和萎缩的病变特点3,鳞状化生及其意义4,变性、细胞水肿、脂肪变、玻璃样变的概念5,细胞水肿、脂肪变的病变特点;玻璃样变的类型和特点6,含铁血黄素的形成过程和意义7,坏死、凋亡的概念;坏死的基本病变(核的改变)、类型和病变特点二、熟悉:1,适应的概念;肥大的病变特点2,细胞水肿、脂肪变的发生机制3,营养不良性钙化4,坏死的结局三、了解:1,增生的病变特点;化生的机制和结缔组织化生2,细胞和组织损伤的原因和发生机制3,淀粉样变性;粘液样变性;脂褐素;黑色素;转移性钙化4,调亡的形态特点第二章损伤的修复〔教学内容〕一、再生:概念1.细胞周期和不同类型细胞的再生潜能2.各种组织的再生过程(上皮、纤维组织、软骨和骨、血管、肌组织和神经组织)3.细胞再生的影响因素⑴细胞外基质在再生中的作用:细胞外基质的概念和主要成分⑵生长因子:概念,与再生有关的主要生长因子⑶抑素与接触性抑制二、纤维性修复:概念1.肉芽组织:概念,成分及形态,作用及结局2.瘢痕组织的形态和作用:概念,作用及对机体的影响三、创伤愈合1.皮肤创伤愈合:基本过程,类型2.骨折愈合:基本过程3.影响创伤愈合的因素〔目的要求〕一、掌握:1,再生的概念,细胞的再生潜能2,生长因子的概念3,肉芽组织的概念、成分及作用4,皮肤创伤愈合的类型5,骨折愈合的基本过程二、熟悉:1,细胞再生潜能与细胞周期的关系2,上皮、纤维组织、血管和神经组织的再生过程3,与再生有关的主要生长因子4,抑素及接触性抑制5,细胞外基质的概念和主要成分6,肉芽组织的结局7,皮肤创伤愈合的基本过程三、了解:1,软骨、骨和肌组织的再生过程2,抑素和接触性抑制3,瘢痕组织的形态和作用4,影响创伤愈合的因素。

引言:概述:《病理学》教学大纲(二)是病理学课程的进阶部分,侧重于探索更深入的疾病机制和相关的实验室技术。

通过学习该课程,学生将进一步理解疾病的病因学、发病机制以及不同病理类型的诊断和治疗方法。

正文:一、病理学原理与方法1.细胞和组织学细胞的基本结构和功能组织学的基本概念和分类组织学染色技术及其应用2.病理学与免疫学免疫学的基本原理和免疫系统的功能免疫病理学的基本概念和分类免疫病理学在疾病诊断和治疗中的应用3.分子病理学分子生物学基础知识分子病理学技术和应用分子病理学在疾病预后评估中的作用4.病理生理学病理生理学的基本概念和原理病理生理学在常见疾病中的应用病理生理学与药物治疗的关系5.实验室病理学技术组织切片制备和染色技术免疫组化和原位杂交技术分子诊断技术在实验室病理学中的应用二、常见疾病的病理学特征1.感染性疾病细菌感染性疾病的病理学特征病毒感染性疾病的病理学特征真菌和寄生虫感染性疾病的病理学特征2.免疫性疾病自身免疫性疾病的病理学特征过敏性疾病的病理学特征移植排斥反应的病理学特征3.代谢疾病代谢紊乱引起的病理学变化遗传代谢疾病的病理学特征肿瘤相关代谢疾病的病理学特征4.其他系统性疾病心血管系统疾病的病理学特征呼吸系统疾病的病理学特征神经系统疾病的病理学特征5.肿瘤病理学肿瘤发生、发展和转移的病理学特征常见肿瘤类型的病理学特征肿瘤病理学在肿瘤诊断和治疗中的应用总结:《病理学》教学大纲(二)涵盖了病理学的原理、方法和常见疾病的病理学特征。

通过深入学习该课程,学生将对疾病的发生和发展机制有更全面的理解,并能够运用相关实验室技术进行疾病的诊断和治疗。

该课程的学习将为学生的医学职业发展奠定坚实的基础。

病理学大纲病理学大纲是一份系统总结和组织病理学知识的文件,旨在为学习和了解疾病的过程和机制提供指导。

这个大纲通常由医学院或相关的医学研究机构制定,并在医学教育中广泛使用。

病理学大纲一般包含以下内容:1. 引言:介绍病理学的定义、历史、发展和重要性,以及研究疾病的方法和技术。

2. 细胞病理学:详细描述细胞结构和功能异常引起的疾病。

这包括细胞增生、变异、萎缩、坏死等。

3. 组织学:涵盖各种组织和器官的正常结构和功能,以及疾病引起的组织结构变化和损害。

4. 免疫病理学:介绍人体免疫系统的功能,以及免疫反应异常引起的疾病,如自身免疫病、过敏等。

5. 临床病理学:将病理学知识应用于实际临床场景,解释病理学结果对诊断和治疗的重要性。

6. 分子病理学:探讨疾病发生和发展的分子机制,包括基因突变、表达异常、信号通路失调等。

7. 癌症病理学:详细描述癌症的发生、发展和转移过程,以及癌症组织的特征和诊断标志。

8. 系统病理学:涵盖各个器官系统的常见疾病,如心血管系统、呼吸系统、消化系统等。

9. 感染病理学:介绍各种病原体引起的感染病变,包括细菌、病毒、真菌等。

10. 结语:总结病理学大纲的重点内容,并强调病理学在医学研究和临床实践中的重要性。

病理学大纲的目的是提供一个有组织的框架,使学生能够系统地学习病理学知识,并将其应用于临床实践中。

它还为医学教育提供了一个标准,以确保学生掌握必要的病理学概念和技能。

此外,病理学大纲还可以作为病理学研究和诊断工作的参考和指导。

总之,病理学大纲是研究和了解疾病过程和机制的重要工具,为医学学生和研究人员提供了一个系统学习和应用病理学知识的框架。

2024病理学技术中级考试大纲一、基础知识。

1. 病理学的基本概念。

这部分就像是病理学的地基啦。

咱们得知道什么是疾病,疾病在身体里是怎么个发展过程,正常的组织结构和功能是什么样的,这样才能看出哪里出了问题嘛。

比如说细胞的正常形态和功能,这可是基础中的基础哦。

就像盖房子,你得先知道砖头长啥样,才能知道歪了的砖头是怎么个情况呀。

2. 组织学基础。

组织学可有意思啦。

各种组织就像不同的小团队,有上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织这些。

每个组织都有自己的特点和任务呢。

上皮组织就像身体的保护膜,结缔组织像填充和连接的胶水,肌肉组织负责运动,神经组织就像指挥官,传递信息。

了解这些组织的结构、分布和功能,对后面理解病理变化超级重要哦。

3. 病理学技术的基本原理。

这是咱们这个考试的重点中的重点呢。

像标本的采集、固定、切片制作这些过程,每一步都有它的道理。

标本采集就像抓犯人,要抓对地方才能找到证据呀。

固定就是把这个证据保存好,不让它变质。

切片制作就像是把这个证据切成薄片,方便我们在显微镜下观察。

还有染色的原理,不同的染色方法能让我们看到不同的东西,就像给细胞穿上不同颜色的衣服,这样就能区分它们啦。

二、相关专业知识。

1. 细胞病理学技术。

细胞病理学可是个很神奇的领域呢。

通过观察细胞的形态来诊断疾病,就像看一个人的表情就能猜出他的心情一样。

这里面有涂片的制作,要把细胞均匀地涂在玻片上,可不容易呢,就像画画一样,得掌握好技巧。

还有细胞的固定和染色,让细胞的特征更加明显。

像巴氏染色,染出来的细胞可漂亮啦,不同的细胞结构颜色不一样,一看就很清晰。

2. 组织病理学技术。

这部分内容可就更丰富啦。

从组织的取材开始,要取到病变最典型的地方,这就需要一双慧眼啦。

然后是脱水、透明、浸蜡这些步骤,每一步都要小心翼翼的,就像照顾小婴儿一样。

包埋的时候也要注意,要把组织放得整整齐齐的,这样切出来的片子才好看。

切片的时候更是个技术活,切得薄厚均匀才行,太厚了看不清楚,太薄了又容易破。

上篇病理学总论第一章病理学绪论目的要求:掌握病理学概念及病理学内容和任务。

熟悉病理学在医学中的地位。

了解病理学的研究方法。

了解病理学发展史。

第二章细胞和组织的适应与损伤第一节细胞和组织的适应目的要求:一、萎缩掌握萎缩的概念并区分生理性萎缩与病理性萎缩。

掌握病理性萎缩的原因及分类(包括营养不良性、神经性、废用性、压迫性和内分泌性萎缩)及形态变化。

熟悉萎缩对机体的影响。

了解萎缩的机制。

二、肥大掌握肥大的概念、类型(生理性及病理性,代偿性和内分泌性)。

熟悉肥大的机制。

熟悉肥大对机体的影响。

三、增生掌握增生的概念、类型。

熟悉增生的机制。

熟悉增生对机体的影响。

四、化生掌握化生的概念及常见化生的类型。

熟悉化生对机体的影响。

了解化生的机制。

第二节细胞和组织的损伤目的要求:一、损伤的原因与发生机制掌握损伤的原因。

了解损伤的发生机制。

二、损伤的形式和形态学变化掌握细胞水肿的概念及基本病理变化,了解其形成机制,熟悉其结局。

掌握脂肪变性的概念及基本病理变化,了解其形成原因及机制。

掌握玻璃样变性的概念、类型(包括细胞内玻璃样变、纤维结缔组织玻璃样变、细动脉壁玻璃样变)及基本病理变化,了解其形成机制及结局。

熟悉淀粉样变性的概念及基本病理变化,了解其形成机制。

熟悉黏液样变性的概念及基本病理变化。

掌握病理性色素沉着的概念、常见类型(含铁血黄素、脂褐素、黑色素沉着)及基本病理变化,了解其形成机制。

掌握病理性钙化的概念、类型(营养不良性钙化和转移性钙化)及基本病理变化,了解其形成机制。

掌握坏死的概念、病理变化特点、类型(凝固性坏死、液化性坏死、坏疽、纤维素样坏死),熟悉坏死的病因。

掌握坏疽的概念、类型(干性、湿性及气性坏疽)及病变特点,熟悉坏疽的病因、形成机制及结局。

掌握坏死的结局:溶解吸收、脱落排出、机化、包裹钙化。

掌握坏死的后果及有关影响因素。

第三节细胞凋亡目的要求:掌握细胞凋亡的概念、病变特点及其与坏死的区别,了解其形成机制。

1.病理学:是一门研究疾病原因和发病机制、病理变化、发展规律的科学2.病理学的研究内容:尸体解剖、活组织检查、动物实验、组织与细胞培养3.适应的表现形式:萎缩、肥大、增生、化生●萎缩:发育正常的组织、器官,其实质细胞的体积变小或数量减少,而导致器官或组织体积缩小,重量减轻●肥大:细胞、组织或器官的体积增大●增生:由于实质细胞数目增多而致组织、器官体积增大●化生:一种已分化成熟的组织或细胞取代另一种分化成熟的组织或细胞的过程4.组织损伤的形式:变性、坏死变性:在致损伤因素作用下,细胞或细胞间质内出现异常物质或原有物质的显著增多坏死:活体内局部细胞、组织的病理性死亡5.变性的常见类型:细胞肿胀、脂肪变性、玻璃样变性、(心肌脂肪变性、纤维素性样变性、粘液样变性、病理性色素沉积、病理性钙化)●细胞肿胀(浊肿):由于细胞内水、钠积聚过多引起。

表现为细胞体积重大,胞浆疏松、淡染,胞浆内可见红染颗粒,称颗粒变性(其实质为肿大的线粒体和扩张的内质网);进一步发展,可出现空泡样变性(内质网高度扩张);病毒性肝炎严重时,可出现气球样变性●脂肪变性:肝脏均匀增大,包膜紧张,色淡黄,切面油腻;H-E染色细胞内见大小不等的脂肪空泡,严重时可出现脂肪样细胞。

脂肪肝――严重、弥漫的脂肪变性●玻璃样变性:又分为结缔组织玻璃样变性、血管壁玻璃样变性、细胞内玻璃样变性结缔组织玻璃样变性:发生在增生的结缔组织,表现纤维细胞减少、融合;成分-胶原纤维,本质-形成瘢痕血管壁玻璃样变性:发生在细小动脉,病变的血管壁增厚、变硬,为高血压病的基础;本质-深入并凝固的血浆蛋白●心肌脂肪变性:虎斑心-心肌严重贫血时,心内膜下出现的红黄相间的条纹6.坏死的基本病变:以核表现为主,核固缩、核碎裂、核溶解7.坏死的病理类型:凝固性坏死、液化性坏死●凝固性坏死:坏死后蛋白质变性凝固占优势,多发生于心、脾、肾●干酪样坏死:是一种特殊类型的凝固性坏死。

多由结核病引起,坏死较彻底,色淡黄、质较松软,犹如干酪●液化性坏死:多发生于脑组织,又称脑软化●坏疽:大块组织坏死后继发腐败菌感染8.坏死的结局:溶解吸收(基本方式,溶蛋白酶分解液化,淋巴管或小血管吸收)、分离排出、机化(肉芽组织代替坏死组织)、纤维包裹和钙化●位于皮肤黏膜的坏死组织分离后脱落,留下的局部缺损,称溃疡●肾和肺的坏死组织分离后经自然管道排出,留下的空腔,称空洞9.组织再生的能力:●神经细胞无再生能力;●心肌细胞、骨骼肌细胞再生能力弱,通过瘢痕修复;●其余细胞均有强再生能力,或潜在再生能力。

《口腔组织病理学》教学大纲课程类别:专业基础课程课程性质:必修英文名称:Oral Histology and Pathology总学时:96 讲授学时:48 实验学时:48学分: 4.5先修课程:组织学与胚胎学、病理学适用专业:口腔医学开课单位:医学院一、课程简介《口腔组织病理学》是口腔医学专业重要专业基础课程之一,包括口腔组织胚胎学及口腔病理学两部分,口腔组织胚胎学研究口腔颌面部各组织和器官的发生、发育过程及其机制,以及其形态结构与相关功能的改变;口腔病理学通过研究口腔颌面部疾病的病因、发病机制及其形态改变,以阐明疾病的本质,从而认识和掌握疾病发生发展规律。

口腔组织病理学是基础医学与口腔临床医学之间的桥梁学科,是口腔医学专业学生从普通医学学习过渡到口腔医学学习的必修课程,是口腔医学临床对疾病正确诊断和治疗的基础。

二、教学内容及基本要求第一章口腔颌面部发育(2学时)教学内容:1.1神经嵴的分化、鳃弓和咽囊1.2面部的发育1.3腭的发育1.4舌的发育1.5唾液腺及口腔粘膜的发育教学要求:1.掌握面部发育过程、腭部发育过程、舌的发育过程。

2.理解神经嵴的分化、鳃弓和咽囊的发育和涎腺及口腔粘膜的发育。

面部发育异常和腭部发育异常。

3.了解涎腺及口腔粘膜的发育。

授课方式:讲授、讨论第二章牙的发育(4学时)教学内容:2.1牙胚的发生和分化2.2牙体组织的形成2.3牙的萌出和替换教学要求:1.掌握成釉器的发育,牙乳头,牙囊,牙板的结局。

2.理解牙本质、牙釉质、牙根的形成。

3.了解牙髓、牙周组织的形成和牙的萌出时间和替换次序。

授课方式:讲授、讨论第三章牙体组织(6学时)教学内容:3.1釉质3.2牙本质3.3牙髓3.4牙骨质教学要求:1.掌握釉质、牙本质、牙髓和牙骨质组织学结构。

2.理解釉质、牙本质、牙髓和牙骨质的理化特性。

3.了解釉质、牙本质、牙髓和牙骨质的临床意义。

授课方式:讲授、讨论第四章牙周组织(2学时)教学内容:4.1牙龈4.2牙周膜4.3牙槽骨教学要求:1.掌握牙龈表面解剖、牙周膜的组织结构和牙槽骨的生物学特性。

口腔组织病理学教学大纲标题:口腔组织病理学教学大纲的设计与实践一、引言口腔组织病理学是一门研究口腔疾病的发生、发展及转归的科学,是口腔医学的重要基础课程。

为了更好地理解和掌握这门课程的内容,我们需要设计一份详实、实用的教学大纲。

二、口腔组织病理学教学大纲的设计1. 教学目标:首先,我们要明确教学的目标。

对于口腔组织病理学,我们的目标不仅仅是让学生了解口腔疾病的病理变化,更重要的是要培养学生分析和解决临床问题的能力。

2. 课程内容:接下来,我们需要确定课程的内容。

口腔组织病理学的内容主要包括口腔组织的基本结构和功能,口腔疾病的病因、发病机制、病理变化以及临床表现等。

在设计大纲时,我们需要将这些内容进行合理的安排和划分。

3. 教学方法:然后,我们要考虑如何教授这些内容。

我们可以采用传统的讲授方式,也可以采用案例教学、小组讨论等方式。

此外,我们还可以利用现代教育技术,如多媒体、网络教学等,来提高教学效果。

4. 评价方式:最后,我们要设定评价的方式。

我们可以采用考试、实验报告、课堂表现等多种方式进行评价,以全面考察学生的学习情况。

三、口腔组织病理学教学大纲的实践设计出教学大纲后,我们需要将其付诸实践。

在实践中,我们需要注意以下几点:1. 灵活调整:教学大纲并不是一成不变的,我们需要根据学生的实际情况和反馈进行灵活的调整。

2. 注重互动:在教学过程中,我们要注重与学生的互动,鼓励他们主动参与学习,提高他们的学习兴趣和动力。

3. 强化实践:口腔组织病理学是一门实践性很强的学科,我们需要通过实验、病例分析等方式,让学生亲自动手操作,提高他们的实践能力。

四、结论口腔组织病理学教学大纲的设计和实践是一项重要的工作,它关系到学生对口腔组织病理学知识的理解和掌握,也关系到他们的临床思维能力和实践技能的培养。

因此,我们需要精心设计教学大纲,并在实践中不断优化和改进,以提高教学质量,培养更多优秀的口腔医学人才。

以上是对口腔组织病理学教学大纲的设计与实践的一些思考和建议,希望能为口腔医学教育提供一些参考。

第一章绪论1、熟悉:病理学的内容和任务、病理学在医学中的地位。

2、了解:病理学的诊断和研究方法及发展史。

第二章细胞、组织的适应和损伤1、掌握:(1)肥大、增生、萎缩、化生、变性、凋亡的概念。

(2)细胞水肿、脂肪变性的概念及病理变化。

(3)玻璃样变性的概念、类型和病理变化。

(4)坏死的概念、病变、类型和结局。

2、熟悉:(1)萎缩的病变及类型。

(2)化生的意义。

(3)钙化的概念及形态特点。

3、了解:(1)脂肪变性的病因、发病机理。

(2)粘液样变性、淀粉样变性、常见的病理性色素沉积的概念。

(3)细胞损伤的原因和机制。

第三章损伤的修复1、掌握:(1)修复及再生的概念。

(2)各种细胞的再生能力。

(3)肉芽组织的结构和功能。

(4)创伤愈合的类型及其特点。

2、熟悉:上皮组织、纤维组织、血管及神经纤维的再生过程。

3、了解:(1)骨组织、肌组织的再生。

(2)细胞再生与分化的分子机制。

(3)创伤愈合的基本过程及影响创伤愈合的因素。

(4)骨折愈合的基本过程及影响骨折愈合的因素。

第四章局部血液循环障碍1、掌握:(1)充血的概念和类型。

(2)淤血的概念、原因、病变及后果。

(3)血栓形成的概念、血栓形成的条件、血栓的类型及结局。

(4)栓塞与栓子的概念、栓塞的类型、栓子的运行途经及规律、血栓栓塞的类型和对机体的影响。

(5)梗死的概念、病变及类型。

2、熟悉:(1)血栓的形成过程; 血栓对机体的影响(2)梗死的原因3、了解:(1)气体栓塞的类型及对机体的影响。

(2)出血的类型、病变及后果。

第五章炎症1、掌握:(1)炎症的概念及基本病变。

(2)炎细胞浸润的概念、白细胞渗出的过程及白细胞在炎症局部的作用。

(3)炎症介质的概念、炎症介质在炎症过程中的作用。

(4)炎症的组织学类型及其病理变化。

(5)炎症的局部表现和全身反应。

6)肉芽肿的概念、常见类型和病变特点。

2、熟悉:(1)液体渗出及细胞渗出的意义。

(2)非特异性慢性炎症的病变特点。

口腔组织病理学教学大纲(七年制用)《口腔组织病理学》包括《口腔组织胚胎学》《口腔病理学》两部分,是根据口腔医学专业培养目标设置的一门专业基础课程,其任务是根据培养要求阐明口腔颌面部器官的组织结构、发育及其疾病的病因、发病机理和病理变化等,为学生学习口腔专业课程打下必要的理论基础、为防治口腔疾病提供一定的科学依据。

绪论【目的要求】(一) 了解《口腔组织病理学》的性质、任务和在口腔医学中的地位。

(二) 了解本课程的主要内容,学习方法及与其它学科的关系。

【学时分配】讲课:0.5学时。

【教学内容】(一) 《口腔组织病理学》的性质、任务和主要内容。

(二) 本课程的学习方法和学习要求。

第一篇口腔组织胚胎学口腔颌面部发育【目的要求】(一) 掌握面和腭的发育过程及其发育异常(二) 熟悉舌的发育(三) 了解颌骨、涎腺和口腔粘膜的发育【学时分配】(一) 讲课:2学时(二) 实验:2学时【教学内容】(一) 讲课内容1. 介绍胚胎发育早期头颈部发育的概况2. 面部的发育及发育异常(唇裂、面裂)3. 腭的发育及发育异常(腭裂)4. 舌的发育5. 涎腺的发育6. 颌骨的发育(上颌骨、下颌骨)(二) 实验内容口腔颌面部发育模型观察【预习要求】按教学内容和三级要求课前预习【复习思考题】(一) 面部是怎样形成的?在发育过程中可发生那些畸形?(二) 腭的发育过程如何?腭裂是怎样发生的?(三) 舌的发育过程如何?它在发育过程中和淋巴组织的关系如何?(四) 涎腺是怎样发生的?它在发育过程中和淋巴组织的关系如何?(五) 下颌骨是怎样发育的?【参考资料】同牙体组织章牙齿的发育【目的要求】(一) 掌握牙胚的发生以及釉质、牙本质的组织形成的过程(二) 熟悉牙髓、牙根和牙周组织的形成过程【学时分配】(一) 讲课:3学时(二) 实验:3.5学时,小测验0.5学时【教学内容】(一) 讲课内容1. 牙板的发生。

2. 牙胚的形成和发育:造釉器(蕾状期、帽状期和钟状期)。

牙乳头和牙囊的形成、发育及组织学特点3. 牙体、牙周组织(牙本质、釉质、牙髓、牙骨质和牙根及牙周组织)的形成4. 牙齿萌出和乳、恒牙交换的组织学改变5. 牙齿萌出的时间和规律6. 牙齿萌出后的变化(二) 实验内容1. 蕾状期、帽状期、钟状期、钟状后期牙胚切片观察2. 乳、恒牙交替切片观察3. 原始上皮带、Serres 上皮剩余和牙根形成切片观察【预习要求】按讲课内容和三级要求作好课前预习【复习思考题】(一) 牙板是怎样发生的?它在牙齿发育过程中有何变化?(二) 牙胚包括那些部分?以后各自形成什么组织?(三) 钟状期牙胚有何组织学特点?(四) 牙本质和釉质是怎样形成的?在形成过程中两者的关系如何?(五) 牙根是怎样形成的?(六) 牙齿萌出过程中有何组织变化?(七) 乳恒牙替换过程中的组织学变化如何?(八) 牙齿萌出后有何变化?【参考资料】同牙体组织章。

牙体组织【目的要求】(一) 掌握釉质、牙本质、牙骨质和牙髓的组织学结构和理化特性(二) 熟悉组织结构和功能的关系(三) 了解牙本质的神经分布及痛觉传导学说【学时分配】(一) 讲课:3.5 学时(二) 实验:2学时【教学内容】(一) 讲课内容1. 概述(1) 牙体组织的组成(2) 牙体各组织之间及其和周围组织的关系2. 釉质(1) 概述:釉质的部位、理化特性(2) 组织结构:釉柱、釉柱的组成、形态和排列方向及有机基质(3) 无釉柱釉质:施雷格板、釉质生长线、釉板、釉丛、釉梭、釉牙本质界等(4) 表面结构:釉小皮、釉面横纹(5) 生物学特性:代谢特点3. 牙本质(1) 概述:牙本质的部位、理化特性(2) 组织结构:牙本质小管、造牙本质细胞突起和细胞间质,包括:罩牙本质、小管周牙本质、小管间牙本质、前期牙本质、小球间牙本质、托姆斯粒层(3) 牙本质的神经分布与感觉以及痛觉传导学说(4) 牙本质的增龄性和反应性变化:继发性牙本质、修复性牙本质、透明牙本质和死区4. 牙髓(1) 概述:牙髓的部位及其特点(2) 组织结构:细胞(类型和分布)、间质(纤维和基质)血管、淋巴管和神经(3) 生物学特性:功能、反应性、及其和牙本质的关系5. 牙骨质(1) 概述:牙骨质的部位、理化特性(2) 组织结构:间质(包括穿通纤维)、细胞。

无细胞性牙骨质、细胞性牙骨质、类牙骨质(3) 釉牙骨质界:牙本质牙骨质界(4) 生物学特性:修复和补偿功能(二) 实验内容1. 釉质:牙齿纵磨片、横磨片的观察2. 牙本质:牙齿纵磨片、牙齿横磨片、牙齿切片观察3. 牙髓和牙骨质:牙齿纵磨片、牙齿切片观察【预习要求】根据教学内容和三级要求作好课前预习【复习思考题】(一) 牙体组织包括那些部分?各部分之间的关系?(二) 釉质在光镜和电镜下的基本结构如何?(三) 无釉柱釉质结构有那些?它们有何生理意义?(四) 牙本质的基本结构如何?(五) 牙本质细胞间质因矿化差异,可观察到那些结构?(六) 牙本质的感觉如何传导?(七) 牙本质有那些增龄性和反应性变化?(八) 牙髓有那些主要细胞?(九) 牙髓有那些主要功能?牙髓和牙本质之间的关系如何?(十) 牙骨质的组织结构和功能如何?和骨组织有何异同?【参考资料】(一) Orban's Oral Histology and Embryology 9th 1980(二) Arery JK :Oral Developmrnt and Histology. Williams and wilkins1987(三) 郑麟蕃等,口腔医学的科学基础人民卫生出版社1984牙周组织【目的要求】(一) 掌握牙龈、牙周膜和固有牙槽骨的组织学结构(二) 熟悉牙周组织各部分的生物学特性和功能(三) 了解牙龈的表面解剖及牙槽骨的松质骨和皮质骨【学时分配】(一) 讲课:2学时(二) 实验:2学时【教学内容】(一) 讲课内容1. 牙龈(1) 牙龈的表面解剖:游离龈和龈沟、附着龈、牙间乳头和龈谷(2) 组织学特性:上皮(包括龈沟上皮和结合上皮)、固有层(纤维、血管、淋巴管、神经)2. 牙周膜(1) 概述(2) 组织结构:纤维及主纤维束,细胞(类型和分布),基质、血管、淋巴管、神经和牙骨质小体(3) 功能3. 牙槽骨(1) 概述:牙槽骨的解剖部位及各部位的名称(2) 组织结构:固有牙槽骨、松质骨、皮质骨(3) 生物学特性:吸收和新生(二) 实验内容牙体牙周组织切片观察【预习要求】按讲课内容和三级要求作好预习【复习思考题】(一) 牙周膜的组织结构和功能如何?(二) 牙槽骨分那几个部分?固有牙槽骨的结构特点如何?(三) 牙槽骨的生物学特性如何?有何临床意义?(四) 牙龈的组织学结构有何特点,有何临床意义?(五) 解释下列名词:上皮剩余、龈沟、游离龈、龈乳头和龈谷、龈沟上皮、结合上皮、附着龈和点彩【参考资料】同牙体组织章口腔粘膜【目的要求】(一) 掌握口腔粘膜的一般组织结构(二) 熟悉咀嚼粘膜(牙龈、硬腭)的组织学特点(三) 了解口腔被复粘膜(软腭、唇、颊、口底等及口腔粘膜的增龄性变化和特殊粘膜舌背粘膜)【学时分配】(一) 讲课:1学时(二) 实验:2学时【教学内容】(一) 讲课内容1. 口腔粘膜的基本组织结构:上皮和固有层、粘膜下层2. 口腔各部粘膜的组织学特点(1) 咀嚼粘膜:牙龈、硬腭(2) 被复粘膜:颊、唇、软腭、口底、牙槽等粘膜(3) 特殊粘膜:舌背粘膜(二) 实验内容:腭粘膜、颊粘膜、唇粘膜、舌粘膜切片观察【预习要求】按讲课内容和三级要求做好课前预习【复习思考题】(一) 口腔粘膜的一般组织结构如何?其与皮肤组织结构有何异同?(二) 学习口腔粘膜各部的组织学特点应注意那几点?(三) 咀嚼粘膜和被复粘膜在组织学上有何不同?(四) 颊粘膜、硬腭粘膜、唇粘膜在组织学上各有何特点?(五) 舌乳头有那几种?其形态结构有何特点?【参考资料】同牙体组织章涎腺【目的要求】(一) 掌握涎腺的一般组织结构(包括三类腺泡的形态特点)(二) 熟悉大小涎腺的分布及组织学特点(三) 了解涎腺的增龄性变化【学时分配】(一) 讲课:1学时(二) 实验:2学时【教学内容】(一) 讲课内容1. 概述:涎腺的命名、分布和功能2. 一般组织结构(1) 腺上皮:腺泡(浆液性、粘液性、混合性);导管(闰管、分泌管、排泄管)(2) 间质3. 大涎腺(腮腺、颌下腺及舌下腺)的分布和组织学特点4. 小涎腺(唇腺、颊腺、磨牙后腺、腭腺、舌腺等)的部位及组织学特点5. 涎腺的增龄性变化(二) 实验内容:腮腺、颌下腺、舌下腺组织切片观察【预习要求】按教学内容和三级要求作好课前预习【复习思考题】(一) 涎腺一般组织结构如何?(二) 如何从组织学上鉴别腮腺、颌下腺和舌下腺?(三) 各小涎腺在组织学上有何特点?【参考资料】同牙体组织章第二篇口腔病理学口腔发育异常【目的要求】(一) 熟悉异常结构异常(二) 了解牙齿形态、数目和萌出异常【学时分配】(一) 讲课:2学时【教学内容】(一) 讲课内容1. 概述2. 牙齿结构异常(1) 釉质发育不全(2) 斑釉。

(3) 遗传性乳光牙本质(4) 四环素色素沉着【预习要求】根据讲课内容作好课前预习【复习思考题】(一) 釉质发育不全的病因和病理变化如何?(二) 斑釉的发病机理和病理变化如何?(三) 遗传性乳光牙本质的病因和病理变化如何?(四) 四环素沉着牙的病理变化如何?【参考资料】(一) Shafer: A textbook of oral pathology 4th 1983(二) 中华口腔医学杂志等口腔杂志中的有关文章龋病【目的要求】(一) 掌握龋病的病理变化(二) 熟悉龋病的发病因素和发病机理中的三联因素学说(三) 了解龋病的流行病学及化学细菌学说【学时分配】(一) 讲课:3学时(二) 实验:2学时【教学内容】(一) 讲课内容1. 概述:龋病的概念,发病情况2. 病理(1) 釉质龋早期釉质龋的病理变化:肉眼、光镜、电镜、组织化学和综合方法的研究(2) 牙本质龋①发展过程②光镜和电镜下的病理改变③牙髓的反应性改变(3) 牙骨质龋(4) 停止性龋3. 病因(1) 细菌和菌斑:菌斑的形成、结构和分布及其与龋病的关系;变形链球菌与龋病的关系(2) 食物:糖类与龋病的关系(3) 宿主:牙齿易感性(结构弱点和排列)与龋病的关系;唾液(量、性质和成份)与龋病的关系4. 发病学说:介绍下列学说的基本内容和依据(1) 化学细菌学说(2) 三联因素学说(二) 实验内容1. 早期釉质龋(平滑面或窝沟龋)磨片观察2. 牙本质龋磨片、牙本质龋切片观察【预习要求】按讲课内容和三级要求作好课前预习【复习思考题】(一) 早期釉质龋在光镜和电镜下有那些病理表现?(二) 牙本质龋是怎样进展的?其病理变化如何?(三) 何谓龋病的三联因素学说?(四) 化学细菌学说的主要论点是什么?【参考资料】(一) Shafer: A textbook of oral pathology 4th 1983(二) 岳松龄:现代龋病学北京医科大学中国协和医科大学联合出版1993(三) Thylstrup et al:Textbook of cariology copenhagen:Munksgaard 1986(四) 中华口腔医学杂志等口腔杂志中的有关文章牙髓病【目的要求】(一) 掌握牙髓充血及急、慢性牙髓炎的病理变化及其相互关系(二) 熟悉牙髓坏死的病理变化及各类牙髓病的临床表现(三) 了解牙髓病的病因及牙髓变性的组织学改变【学时分配】(一) 讲课:1学时(二) 实验:1学时【教学内容】(一) 讲课内容1. 概述:牙髓病的发生、发展2. 牙髓充血的病因、病理变化和临床表现3. 急性浆液性牙髓炎、急性化脓性牙髓炎、慢性闭锁性牙髓炎、慢性溃疡性牙髓炎及慢性增生性牙髓炎的病因、病理变化和临床表现4. 牙髓坏死与坏疽的病因、病理变化和临床表现5. 牙髓变性(空泡变性、网状萎缩、纤维变性、钙变)的病理变化(二)实验内容切片观察:急性浆液性牙髓炎、化脓性牙髓炎、慢性溃疡性牙髓炎、慢性增生性牙髓炎、牙髓变性(纤维变性和钙变)【预习要求】根据病理解剖学中所学到的炎症知识做好各类牙髓炎的病理变化预习【复习思考题】(一) 牙髓病的病因有那些?(二) 急性浆液性牙髓炎和急性化脓性牙髓炎在病理和临床上有何异同?(三) 牙髓充血在临床和病理上有何特点?(四) 各类慢性牙髓炎在病理上有何特点?其临床表现如何?(五) 牙髓坏死、坏疽有何临床特点?【参考资料】(一) Shafer: A textbook of oral pathology 4th 1983(二) 中华口腔医学杂志等口腔杂志中的有关文章根尖周炎【目的要求】(一) 掌握慢性根尖脓肿、根尖肉芽肿和根尖囊肿的病理变化(二) 熟悉根尖周炎的病因及临床表现及急性根尖周炎的病理变化【学时分配】(一) 讲课:1学时(二) 实验:2学时【教学内容】(一) 讲课内容1. 病因2. 病理及临床表现(1) 急性根尖周炎(浆液性、化脓性)(2) 慢性根尖周炎(慢性化脓性、根尖肉芽肿)(3) 根尖囊肿(二) 实验内容1. 肉眼标本观察:根尖肉芽肿、根尖囊肿2. 切片观察:根尖脓肿、根尖肉芽肿、根尖囊肿【预习要求】按讲课内容和三级要求作好课前预习【复习思考题】(一) 根尖周炎的病因如何?(二) 急性浆液性根尖周炎和急性化脓性根尖周炎在临床上和病理上有何不同?急性化脓性根尖周炎的粘液可通过那些途径排出?(三) 慢性根尖脓肿的病因、病理变化和转归如何?(四) 慢性根尖脓肿的病理变化如何?其与根尖囊肿的发生有何关系?(五) 简述龋病、牙髓病和根尖周病之间的关系【参考资料】(一) Shafer. A textbook of oral pathology 4th 1983(二) 中华口腔医学杂志的有关文章牙周组织病【目的要求】(一) 掌握边缘性龈炎、慢性单纯性牙周炎、青少年牙周炎的病理变化(二) 熟悉各类慢性龈炎和急性龈炎的病理变化(三) 了解各类牙周组织病的病因及临床表现【学时分配】(一) 讲课:3.5学时(二) 实验:2.5学时【教学内容】(一) 讲课内容1. 概述:牙周组织病的分类及发病情况2. 龈病:边缘性龈炎、增生性龈炎、坏死性龈炎及剥脱性龈病损的病因、病理变化和临床表现3. 牙周病(1) 牙周炎:病因、发病机理、病理变化和临床表现(2) 青少年牙周炎:病因、病理变化和临床表现(3) 牙周变性:概念、病理变化(4) 牙周创伤:概念、病理变化(5) 牙周萎缩:概念、分类、病理变化(二) 实验内容1. 牙周炎切片观察【预习要求】按讲课内容和三级要求作好课前预习【复习思考题】(一) 牙周炎的病因有那些?(二) 边缘性龈炎与牙周炎的关系如何?(三) 单纯性牙周炎和青少年牙周炎的病因和病理以及临床有何差异?(四) 你对牙周炎的发病机理如何认识?(五) 牙周创伤和牙周萎缩的病因、病理变化和临床变性如何?【参考资料】(一) Shafer. A textbook of oral pathology 4th 1983(二) Lindhe J. Textbook of clinical periodontology 2nd copenhagen:Kunksgaard 1989(三) 中华口腔医学杂志等口腔医学杂志有关文章口腔粘膜病【目的要求】(一) 掌握口腔粘膜病的基本病理变化以及白斑、红斑、扁平苔藓、慢性盘状红斑狼疮、天疱疮等常见粘膜病的病理变化(二) 熟悉各类粘膜病的病理变化和临床表现【学时分配】(一) 讲课:3.5学时(二) 实验:2学时【教学内容】(一) 讲课内容1. 基本病理变化:过度角化、不全角化、角化不良、上皮异常增生与非典型性增生、疱、糜烂、溃疡、基底细胞液化变性2. 几种常见口腔粘膜病(1) 白斑:概念、临床表现(均质性、疣状、颗粒性和溃疡性白斑)、发病因素、病理变化(2) 红斑:概念、临床表现、病理变化(3) 扁平苔藓:病变性质、临床特征病理变化(4) 慢性盘状红斑狼疮:病变性质、病因、临床表现、病理变化(5) 天疱疮:病变性质、发病情况、临床特点、病理变化(6) 复发性口疮:临床特点和病理变化(7) 艾滋病的口腔表征:HIV相关的病变类型(二) 实验内容切片:白斑、扁平苔藓、慢性盘状红斑狼疮、红斑、天疱疮【预习要求】按讲课内容和三级要求作好课前预习【复习思考题】(一) 解释下列名词过度角化、不全角化、角化不良、上皮异常增生、原位癌、早期浸润癌、疱、丘疹、糜烂和基底细胞液化变性(二) 何谓癌前病变?发生在口腔粘膜的癌前病变有那些?(三) 白斑、红斑在临床和病理上各有何特点?(四) 扁平苔藓和慢性盘状红斑狼疮在病理和临床上有何异同?(五) 寻常性天疱疮及复发性口疮的临床特点和病理变化如何?(六) 试述常见的与艾滋病感染相关的口腔病变【参考资料】(一) Shafer: A textbook of oral pathology 4th 1983(二) 陈约翰等:口腔粘膜病人民卫生出版社1983(三) 许国祺等:口腔癌前病变--白斑与扁平苔藓中国医药科技出版社1992(四) 中华口腔医学杂志等口腔杂志有关文章口腔颌面部囊肿【目的要求】(一) 掌握牙源性角化囊肿、含牙囊肿和粘液囊肿的发生和病理变化(二) 熟悉非牙源性囊肿的发生和病理变化(三) 了解口腔颌面部囊肿的分类【学时分配】(一) 讲课:2学时(二) 实验:2学时【教学内容】(一) 讲课内容1. 概述:囊肿的概念和组成2. 口腔颌面部囊肿的分类3. 牙源性囊肿牙源性角化囊肿(始基囊肿)、含牙囊肿及根尖囊肿的发生,临床特点和病理变化4. 非牙源性囊肿(1) 面裂囊肿(鼻腭管囊肿、球状上颌囊肿、鼻唇囊肿)的发生、部位和病理特点(2) 鳃裂囊肿、甲状舌管囊肿的发生和临床病理特点)(3) 粘液囊肿、舌下囊肿的发生、临床和病理特点(二) 实验内容1. 标本观察:牙源性角化囊肿、含牙囊肿等2. 切片观察:牙源性角化囊肿、含牙囊肿、粘液囊肿及鳃裂囊肿等【预习要求】按讲课内容和三级要求作好课前预习【复习思考题】(一) 常见口腔囊肿如何分类?(二) 牙源性角化囊肿、含牙囊肿、根尖囊肿如何鉴别?(三) 粘液囊肿是怎样发生的?其病理上有何特点?【参考资料】(一) Shafer: A textbook of oral pathology 4th 1983(二) 于秦曦:口腔颌面部囊肿广东科技出版社1985(三) Shear.M: Cysts of the oral regions 3rd 1992(四) 中华口腔医学杂志等口腔杂志的有关文章牙源性肿瘤【目的要求】(一) 掌握成釉细胞瘤、牙骨质瘤及牙瘤的临床特点、病理变化、组织发生和生物学特性(二) 熟悉牙源性肿瘤的分类(三) 熟悉牙源性腺样瘤、牙源性粘液瘤、牙源性钙化上皮瘤、牙源性钙化囊肿、化牙骨质纤维瘤及成釉细胞纤维瘤的临床特点、病理变化、组织发生和生物学特性(四) 了解其他牙源性肿瘤的临床特点、病理特点、组织发生和生物学特性【学时分配】(一) 讲课:2学时(二) 实验:2学时【教学内容】(一) 讲课内容1. 牙源性肿瘤的分类2. 几种常见的牙源性肿瘤(1) 上皮性牙源性肿瘤:成釉细胞瘤、牙源性腺样瘤、牙源性钙化上皮瘤和牙源性钙化囊肿的临床特点、病理变化、组织发生和生物学特性(2) 间叶性牙源性肿瘤:牙源性粘液瘤、牙骨质瘤的临床特点、病理变化、组织发生和生物学特性(3) 上皮和间叶混合性牙源性肿瘤:牙瘤(组合性、混合性)、成釉细胞纤维瘤的临床特点、病理变化、组织发生和生物学特性(二) 实验内容1. 标本观察:成釉细胞瘤、牙源性腺样瘤、牙源性钙化上皮瘤、牙源性粘液瘤、牙骨质瘤和牙瘤2. 切片观察:成釉细胞瘤、牙源性钙化上皮瘤、牙骨质瘤、牙瘤和牙源性腺样瘤等【预习要求】按教学内容和三级要求做好课前预习【复习思考题】(一) 牙源性肿瘤可分成那几类?(二) 成釉细胞瘤和牙源性腺样瘤如何鉴别?(三) 牙源性钙化上皮瘤和牙源性钙化囊肿有何临床及病理特点?(四) 牙瘤与成釉细胞纤维瘤的病理特点和组织发生如何?【参考资料】(一) Regezi. JA: Oral pathology 2nd Saunders comp 1993(二) Lucas: R.B. Pathology of tumours of the oral tissue 4th 1984(三) 中华口腔医学杂志等口腔杂志的有关文章涎腺肿瘤【目的要求】(一)掌握多形性腺瘤、粘液表皮样癌与腺样囊性癌的临床特点、病理变化、生物学特性和组织发生(二)熟悉涎腺肿瘤的分类(三)熟悉腺淋巴瘤、腺泡细胞癌与恶性多形性腺瘤的临床特点、病理变化、生物学特性和组织发生(四)了解其他涎腺肿瘤【学时分配】(一) 讲课:2学时(二) 实验:3学时【教学内容】(一) 讲课内容1. 涎腺肿瘤的分类2. 多形性腺瘤(混合瘤)、腺淋巴瘤、粘液表皮样癌、腺样囊性癌、腺泡细胞癌与恶性多形性腺瘤(恶性混合瘤)的发病情况、临床表现、病理变化、生物学特性和组织发生(二) 实验内容1. 标本观察:多形性腺瘤、腺淋巴瘤、粘液表皮样癌、腺样囊性癌和恶性多形性腺瘤等2. 切片观察:多形性腺瘤、腺淋巴瘤、粘液表皮样癌、腺样囊性癌等【预习要求】按讲课内容和三级要求做好课前预习【复习思考题】(一) 多形性腺瘤和腺淋巴瘤如何鉴别?(二) 腺样囊性癌与粘液表皮样癌在临床和病理上有何特点?其组织发生如何?(三) 恶性多形性腺瘤在病理、临床上有何特点?和多形性腺瘤之间有何关系?【参考资料】(一) shafer: A textbook of oral pathology 4th 1983(二) Lucas: R.B Patholgy of tumours of the oral tissue 4th 1984(三) 中华口腔医学杂志的有关文章颌骨及关节疾病【目的要求】(一)掌握骨纤维异常增殖症、骨巨细胞肉芽肿的性质、病理变化和临床特点(二) 熟悉骨嗜伊红肉芽肿的病理和临床表现(三) 了解颌骨骨髓炎及退行性关节病的病理和临床表现【学时分配】(一) 讲课:1学时(二) 实验:2学时【教学内容】(一) 讲课内容1. 骨纤维异常增殖症、骨巨细胞肉芽肿与骨嗜伊红肉芽肿的病理性质、临床特点和病理变化2. 颌骨骨髓炎和退行性关节病的病因、病理变化和临床表现(二) 实验内容切片观察:骨纤维异常增殖症、骨巨细胞肉芽肿【预习要求】按讲课内容及三级要求做好课前预习【复习思考题】(一) 骨纤维异常增殖症、骨巨细胞肉芽肿、骨嗜伊红肉芽肿如何鉴别?(二) 颌骨骨髓炎、退行性关节病的临床、病理特点如何?【参考资料】(一) Shafer: A textbook of oral patholgy 4th 1983(二) 中华口腔医学杂志等口腔杂志有关文章涎腺疾病【目的要求】(一) 掌握涎腺良性淋巴上皮病变(米古力兹-舍格林氏综合征)病理变化和临床表现(二) 了解涎腺炎和涎腺退行性肿大的病理和临床特征【学时分配】(一) 讲课:1学时(二) 实验:2学时【教学内容】(一) 讲课内容涎腺淋巴上皮病变(米古力兹-舍格林氏综合征)的病变性质、临床特点和病理变化。