近现代科学技术解读

- 格式:ppt

- 大小:184.50 KB

- 文档页数:10

高新科技常识有哪些_现代高新技术的分类科学已经深入到我们的日常生活中,有很多的人都感觉到身边的很多事物都蕴含着科学知识。

下面一起来看看小编为大家整理的高新科技常识,欢迎阅读,仅供参考。

高新科技知识1.信息高速公路“信息高速公路”最早是由原美国副总统戈尔在1993年提出的,其具体定义是:“国家信息基础结构是一个能给用户提供大量信息的、由通信网络、计算机、数据库以及日用电子产品组成的完备网络”。

信息高速公路由四大部分组成,它们是通信网、各种信息网服务设备、相关的软件与工具、信息资源。

2.4G4G是第四代移动通信及其技术的简称,是集3G、WLAN于一体并能够传输高质量视频图像以及图像传输质量与高清晰度电视不相上下的技术产品。

与传统的通信技术相比,4G通信技术最明显的优势在于通话质量及数据通信速度。

其最大的数据传输速率是3G速率的50多倍。

3.智慧地球智慧地球也称为智能地球,核心是以一种更智慧的方法通过利用新一代信息技术来改变政府、公司和人们相互交互的方式,以便提高交互的明确性、效率、灵活性和响应速度。

这一概念由IBM首席执行官彭明盛首次提出。

4.卫星通信卫星通信是指利用人造地球卫星作为中继站来转发或反射无线电信号,在两个或两个以上地面站之间进行的通信。

只要在定点同步轨道上等距离分布3颗卫星,即可实现除南北极地区以外全球范围内的通信。

利用这一原理,于1999年10月开通的“全球星”低轨移动卫星通信系统,实现了全球移动电话漫游和全球寻呼。

5.云计算云计算概念是由Google提出的。

它旨在通过网络把多个成本相对较低的计算实体整合成一个具有强大计算能力的完美系统。

云计算的核心思想,是将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度,构成一个计算资源池向用户按需服务。

6.高性能工程塑料高性能工程塑料,具有许多金属材料难以比拟的优点:重量轻、强度高、耐磨损、不生锈、成本低。

一辆汽车如果采用全塑料车身,再加上使用陶瓷发动机,车的自重可减轻一半,效率可提高50%以上。

论科学现代的技术学号:姓名:专业:水利水电摘要:现代科学技术日新月异,发展的速度的确让人难以置信。

全球每一分钟都会有一个新的科技成果的问世,从而会在不知不觉中影响着人类的生活方式,让人类的生活越来越高端化,品质化。

马克思曾经说过:“每个时代都有属于自己的课题,准确的把握并解决这些课题,就会把人类社会大大的向前推进一步.”今天,21世纪是一个新的世纪是一个科学技术翻天覆地的世纪,摆在我国人民面前的一个重要课题,就是要大力的发展科学技术,实现跨越式发展。

科学技术进步应服务于全人类,服务于世界和平,发展与进步的崇高事业,而不能危害人类自身。

关键词:科学技术经济文化政治一科学技术的影响现代科学技术的迅速发展,使社会的各个领域发生了深刻的变化,同时也带来了许许多多的弊端,引起了人们的忧虑甚至恐惧。

尤其军事科学技术的发展既给人类带来了福利,同时又给人类带来了不可估量的危害。

因此,探讨现代科学技术发展,对于我国大力发展生产力,更好的实施“科教兴国”战略具有重要的现实意义。

曾经江泽民主席对当前的国际及科学技术发展的形势曾做过这样的估计:“科学技术的突飞猛进,全球经济一体化趋势正在形成,国际间的竞争日趋激烈,知识经济初见端倪”。

诚然,当今科学技术的发展正是依然千里,在这形势下,世界各国都在争先恐后地采取积极的和有效措施发展他们的科学技术和经济。

科学技术是第一生产力。

现代科学技术对社会的发展主要表现在政治,经济,文化等方面。

科学技术的发展对社会制度的革新起着推动作用,同时也促进了文化的大发展,大繁荣。

科学技术的突飞猛进,给世界生产力的人类经济社会的发展带来了极大的推动。

当前,以微电子技术为基础,以计算机、网络和通信技术为主体的信息技术,已渗透到经济的各个领域。

信息技术的发展,已给人类经济生活方式带来质的变化。

未来的科技发展还将产生新的重大飞跃。

二科学技术与经济虽然科学技术不是针对市场的,但是发展科学技术已经离不开市场了。

初中历史近现代科技教案

年级:初中

时间:1课时

目标:让学生了解近现代科技的发展历程,明白科技对社会的影响。

教学内容:

1. 近现代科技的定义和范围;

2. 近现代科技的发展历程;

3. 近现代科技对社会的影响。

教学步骤:

1. 导入(5分钟):通过提问引导学生思考近现代科技在他们生活中的影响,激发学生的学习兴趣。

2. 学习内容介绍(10分钟):简要介绍近现代科技的定义和范围,让学生了解科技已经成为现代社会不可或缺的一部分。

3. 发展历程(15分钟):通过图片、视频等多媒体展示,让学生了解近现代科技的发展历程,从工业革命到信息时代的变迁。

4. 组织讨论(15分钟):分组讨论近现代科技对社会的影响,学生可以分享自己的看法和观点。

5. 总结(10分钟):教师总结整堂课的内容,强调科技对社会的影响,并鼓励学生积极应用科技解决现实问题。

6. 课堂作业(5分钟):布置作业,让学生思考如何利用科技改善生活。

教学反思:

通过本课程的教学,学生了解了近现代科技的发展历程和对社会的影响,增强了他们对科技的认识和意识。

同时,通过讨论和思考,激发了学生对科技的兴趣,培养了他们运用科技解决问题的能力。

在未来的教学中,可以引导学生更深入地了解科技的发展和应用,培养他们对科技创新的兴趣和热情。

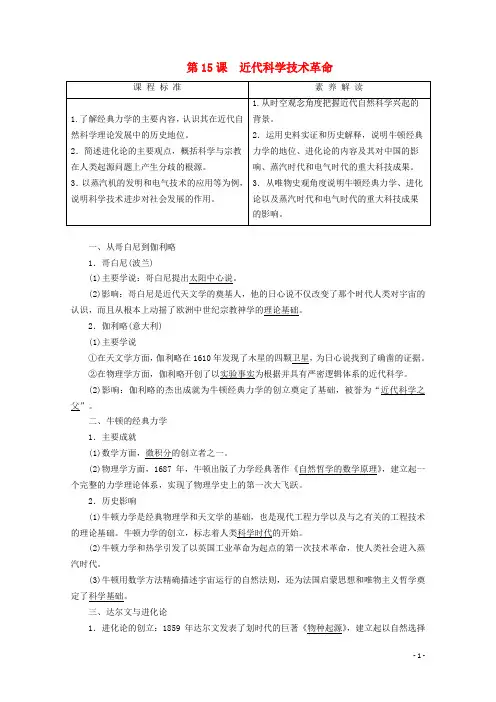

第15课近代科学技术革命一、从哥白尼到伽利略1.哥白尼(波兰)(1)主要学说:哥白尼提出太阳中心说。

(2)影响:哥白尼是近代天文学的奠基人,他的日心说不仅改变了那个时代人类对宇宙的认识,而且从根本上动摇了欧洲中世纪宗教神学的理论基础。

2.伽利略(意大利)(1)主要学说①在天文学方面,伽利略在1610年发现了木星的四颗卫星,为日心说找到了确凿的证据。

②在物理学方面,伽利略开创了以实验事实为根据并具有严密逻辑体系的近代科学。

(2)影响:伽利略的杰出成就为牛顿经典力学的创立奠定了基础,被誉为“近代科学之父”。

二、牛顿的经典力学1.主要成就(1)数学方面,微积分的创立者之一。

(2)物理学方面,1687年,牛顿出版了力学经典著作《自然哲学的数学原理》,建立起一个完整的力学理论体系,实现了物理学史上的第一次大飞跃。

2.历史影响(1)牛顿力学是经典物理学和天文学的基础,也是现代工程力学以及与之有关的工程技术的理论基础。

牛顿力学的创立,标志着人类科学时代的开始。

(2)牛顿力学和热学引发了以英国工业革命为起点的第一次技术革命,使人类社会进入蒸汽时代。

(3)牛顿用数学方法精确描述宇宙运行的自然法则,还为法国启蒙思想和唯物主义哲学奠定了科学基础。

三、达尔文与进化论1.进化论的创立:1859年达尔文发表了划时代的巨著《物种起源》,建立起以自然选择为基础的严密的生物进化理论,说明一切动植物,包括人类都是自然界长期发展的产物。

2.进化论的内容(1)“物竞天择,适者生存”,即生物在自然条件下会因周遭环境的影响而不断变异,变异有利于适应自然环境的个体存活下来,不适应的个体被自然淘汰。

自然条件若比较稳定,有利的变异就会得到积累,世代相传,与原物种越离越远,从而形成新物种。

(2)1871年,达尔文发表《人类的起源》,进一步论证了人类是从古猿进化而来的观点。

3.进化论的意义(1)生物进化论从根本上改变了19世纪绝大多数人对人类和其他生物在生物界中位置的看法,是对上帝造人说的颠覆,引起教会的极大恐慌与围攻。

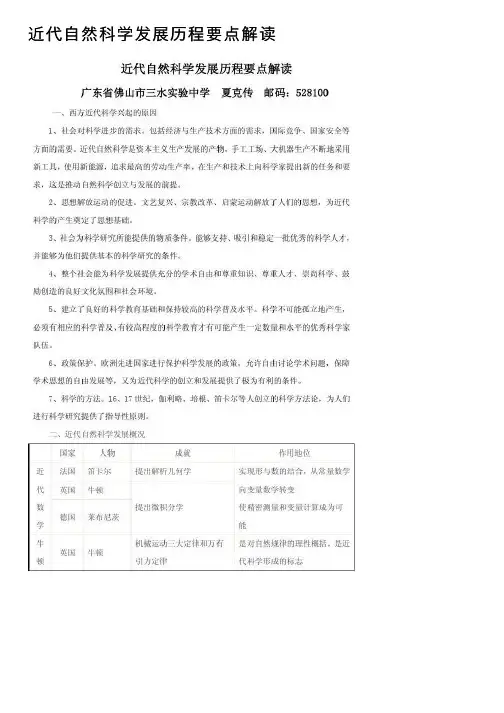

近代⾃然科学发展历程要点解读⽂艺复兴以后,理性主义的确⽴,促进了科学和⽂学艺术的迅速发展。

近代⾃然科学成就巨⼤,出现了⾼等数学;建⽴了⽜顿⼒学体系和相对论⼒学体系;⽣物进化论学说诞⽣;物理、化学等也有突出成就。

近现代⾃然科学的发展,⼤体经历了三个阶段:1、近代⾃然科学的兴起阶段:近代⾃然科学的开端就是天⽂学⾰命,⾃然科学的创始⼈哥⽩尼的“太阳中⼼说”动摇了封建神学的基础。

笛卡尔创⽴了解析⼏何,成为数学中的转折点。

⽜顿⼒学体系建⽴标志着近代科学的形成,这是⼈类认识史上对⾃然规律的第⼀次理论性的概括和综合。

把实验法引进化学的波义尔成为近代化学的创始⼈。

哈维的⾎液循环学成为现代⽣理学的起点。

2、19世纪综合化阶段:电磁感应现象的发现是电磁学的辉煌成就。

电磁学的建⽴,为⼈类打开了“电⽓时代”的⼤门。

道尔顿建⽴的科学的原⼦论开创了⼈类在物质认识⽅⾯的新纪元。

物质的分⼦——原⼦结构学说确⽴使化学取得了飞速发展。

门捷列夫发现化学元素周期规律,制定了化学元素周期表。

周期律的发现,是⽆机化学的系统化和⼤综合。

达尔⽂创⽴的⽣物进化论学说,是对⽣物学的伟⼤综合,从根本上推翻了统治⽣物学的“神创论”思想。

爱因斯坦提出的相对论是天体物理学和宇宙学的基础,是利⽤原⼦能的理论基础,是物理学思想的⼀场重⼤⾰命。

3、飞跃阶段:20世纪四五⼗年代兴起的新科技⾰命即第三次科技⾰命,以原⼦能技术、航天技术、电⼦计算机的应⽤为代表,还包括⼈⼯合成材料、分⼦⽣物学和遗传⼯程等⾼新技术。

新科技⾰命使科技在推动⽣产⼒的发展⽅⾯起着越来越重要的作⽤,科技转化为直接⽣产⼒的速度加快。

科学和技术密切结合,相互促进。

随着科学实验⼿段的不断进步,科研探索的领域不断开阔。

科技各领域之间相互渗透:⼀⽅⾯学科越来越多,分⼯越来越细,研究越来越深⼊;另⼀⽅⾯学科间的联系越来越密切,科学研究朝着综合性⽅向发展。

四、⾃然科学的进步与⽣产⼒的发展近代⾃然科学是随⽣产⼒的进步⽽产⽣和发展的。

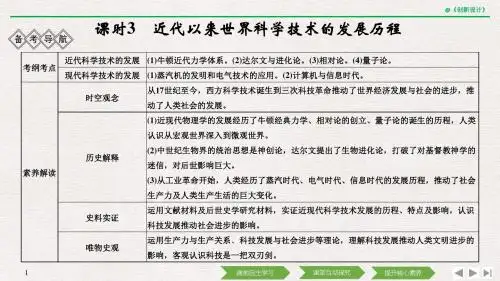

近代以来世界的科学发展历程考点提示近代科学技术(1)经典力学、相对论、量子论(2)进化论(3)蒸汽机的发明和电气技术的应用知识清单知识梳理一、物理学的重大进展(一)近代自然科学产生的背景经济基础——资本主义经济发展,生产经验的积累。

思想准备——文艺复兴、宗教改革、启蒙运动解放了思想。

个人因素——科学家具有科学精神。

(二)经典力学1、伽利略——意大利文艺复兴后期伟大的天文学家、物理学家。

(1)主张:为了解自然界,必须进行系统地观察和实验。

(2)通过实验证实,外力并不是维持运动状态的原因,只是改变运动状态的原因。

(3)通过实验,发现了自由落体定律等物理学定律,大大改变了古希腊哲学家亚里士多德以来有关运动的观念。

(4)开创了以实验事实为依据并具有严密逻辑体系的近代科学,为牛顿经典力学的创立和发展奠定了基础,被誉为近代科学之父。

2、牛顿——17世纪英格兰伟大的物理学家、数学家、天文学家、自然哲学家。

(1)牛顿在其经典著作《自然哲学的数学原理》一书中,提出了物体运动三大定律和万有引力定律。

把地球上的物体运动和天体运动概括到同一理论之中,形成了一个以实验为基础、以数学为表达形式的牛顿力学体系,即经典力学体系。

(2)牛顿经典力学体系对解释和预见物理现象,具有决定性意义。

海王星的发现是证明牛顿力学和万有引力定律有效性的最成功的范例。

(3)数学方面,牛顿是微积分的发明者之一。

另外牛顿还发现了太阳光的光谱,发明了反射式望远镜等。

(三)相对论的创立:1、背景:19世纪,随着物理学研究的进展,经典力学无法解释研究中遇到的新问题。

20世纪初,德国物理学家爱因斯坦提出相对论。

2、内容:包括狭义相对论和广义相对论。

狭义相对论——物体运动时,质量随着物体运动速度增大而增加,同时空间和时间也会随着物体运动速度的变化而变化,即会发生尺缩效应和钟慢效应。

广义相对论——空间和时间的性质不仅取决于物质的运动情况,也取决于物质本身的分布状态。

建国以来科技成就回顾一、生物技术——生物科学(11965 年,我国科学家在世界上首次破译牛胰岛素基因后,成功地人工合成了该胰岛素。

诺贝尔奖金委员会主席蒂斯利尤斯对此评价说: “比核能力更有说服力的是胰岛素。

因为,人们可以从书本中学到制造原子弹,但不能从书本上学习制造胰岛素……”(2 1998年4月15日,中科院上海生化所又成功地运用基因方法重组人胰素。

(31984年3月9日,我国青年学者旭日干与日本学者合作,培育出世界上第一胎“试管山羊” ,1989年, “试管绵羊”被成功培育。

(4被世界称为“杂交水稻之父”的袁隆平,于1973年在世界上首称育成籼型杂交水稻。

直到90 年代,杂交水稻的影响还在继续。

——基因工程(5从1980年开始,由上海医学遗传研究所与复旦大学遗传研究所合作进行乳汁中含有人凝血因子IX 的转基因羊研究获得重大突破,使我国的转基因羊技术处于国际领先水平。

(6一种生长耗料低、肉质好、抗病力强的转基因猪,已由湖北省农科院畜牧所培育成功,其基因导入总效率2.1%,比国外高出一倍多,超过国际先进水平。

在基因药物方面,1988 年,我国研制成功乙型肝炎基因工程疫苗;1992 年又研制成功治疗甲肝和丙肝有特殊疗效的合成人工干扰素等一批基因工程药物,其中一些药物已进入市场。

二、农业技术(8早在1956 年,广东省的农民育种专家就培育出中国第一个大面积推广的矮秆籼良种。

此后,随着一系列矮秆品种的育成和推广,1965年,我国南方稻区基本上实现籼稻矮秆化,每亩产量由200—2 50 公斤提高到300—350公斤。

(990 年代,我国农业科技人员运用现代生物技术分离克隆出光敏核不育基因,进一步研制出只采用雄性不育系和保持系的两系法杂交水稻技术。

在全国大面积的试种中, 表现出高产、优质和多抗等特性,平均每公顷产量可达11250 公斤。

(101995 年11 月,中国农科院植保所国家重点实验室和山东大学生物系联合培育成功世界上第一株抗大麦矮病毒的转基因小麦品种。

专题七 单元复习单元知识图解单元知识归纳一.近代以来科学理论的发展1.物理学的重大发展。

⑴17世纪初,意大利科学家伽利略创立了自由落体定律,为牛顿力学的建立奠定了基础。

⑵17世纪末,牛顿在《自然哲学的数学原理》中提出了物体机械运动的三大定律和万有引力定律,并对物理学的一些基本概念做出了定义,从而形成了一个以实验为基础、以数学为表达方式的牛顿力学体系,即经典力学体系。

⑶20世纪初,德国物理学家普朗克提出量子概念及量子理论,促进了量子力学的诞生。

量子理论让人们从根本上改变了近代物理学中的传统观念,使物理学乃至整个自然科学的观念都发生了重大变革。

⑷20世纪初,爱因斯坦提出的相对论,解决了牛顿力学无法解决的问题,将牛顿力学概括在相对论中,推动物理学发展到一个新的高度。

2.生物学的发展。

⑴17世纪,哈维在解剖和实验的基础上,建立了血液循环理论。

19世纪前期,德国人施莱登和施旺创立了细胞学说,首次科学地触及了生命运动的过程。

⑵19世纪初期,法国生物学家拉马克提出生物是由低级向高级发展进化的观点,肯定环境对物种变化的影响。

⑶1859年,达尔文的《物种起源》发表,标志着生物进化论的诞生。

二.三次科技革命对中国的影响1.第一次工业革命:率先完成工业革命的英国凭借武力发动战争,强迫清政府签订一系列不平等条约,外国廉价商品涌入中国市场,把中国逐步卷入资本主义世界市场。

思想领域涌现出向西方学习的新思潮,地主阶级企图用“中体西用”的思想挽救危机中的清政府。

2.第二次工业革命:推动了资本主义的进一步发展,帝国主义掀起了瓜分中国的狂潮,使中国面临严重的民族危机,中国完全被卷入了资本主义世界市场。

民族资产阶级倡导维新变法,挽救民族危亡,发展资本主义。

3.第三次科技革命:当时,新中国刚刚成立,新生的政权在极其困难的条件下,集中力量优先发展重工业,并确立了自力更生的振兴科技的方针,确定了国家重点科技任务和发展尖端科技的紧急措施,在高科技领域也取得了重大成就。

科学发现:2023年最新科学研究成果解读引言科学的发展无疑是人类社会进步的重要动力之一。

每年都有大量的科学研究成果问世,为我们的生活带来了诸多改变。

在2023年,科学界又取得了一系列令人惊叹的新发现。

本文将为您解读这些最新科学研究成果,并展望它们对未来社会的影响。

1. 空气净化技术的突破在2023年,科学家们通过深入研究,取得了空气净化技术的重大突破。

他们发现一种新型纳米材料,能有效吸附并分解空气中的有害气体和微尘。

这项创新将极大地改善空气质量,减少空气污染对健康的危害。

•H4: 纳米材料的工作原理•H4: 应用前景和市场前景该纳米材料的工作原理非常独特。

它具备极大的比表面积和丰富的活性位点,能够吸附和催化分解空气中的有害物质。

同时,该材料具有良好的稳定性和可再生性,可长时间使用。

这一突破性发现为解决全球空气污染问题提供了新的解决方案。

未来,这项技术有着广阔的应用前景。

除了可以应用于家庭、办公室和公共场所的空气净化设备中,还可以用于工业废气的治理和车辆尾气的过滤。

随着对空气污染问题日益关注,空气净化技术必将成为社会发展的重要领域,市场潜力可观。

2. 量子计算的新突破量子计算是近年来备受瞩目的前沿领域,其突破将带来巨大的科学技术进步。

在2023年,科学家们在量子计算领域取得了一系列的新突破。

•H4: 量子比特的稳定性和传输距离•H4: 量子计算机在科学研究和工程领域的应用首先,科学家们解决了量子比特(qubit)的稳定性和传输距离的问题。

通过使用新型的量子材料和优化设计,他们成功地延长了量子比特的寿命,并实现了远距离的量子通信。

这一突破将使得量子计算机更加实用化,并在科学研究和工程领域发挥重要作用。

其次,量子计算机在解决复杂问题上的应用也取得了重要进展。

通过充分利用量子并行计算的能力,科学家们成功地解决了一系列难题,如加密算法破解、优化问题求解等。

这将为未来的科学研究和工程设计提供更高效、更精确的工具和方法。

科学技术的发展趋势全国人口计生委主任张维庆认为,当代世界科技的发展趋势,主要呈现出六大特征:第一,知识经济将引起经济社会发展格局的重大转变。

科学技术知识和高新技术是知识经济时代世界各国争夺的目标和关键的要素,在创新和应用的过程中,将不断发展和增值,知识资源取代劳动力资源,将带动各种要素的流动和集聚。

国家的核心竞争力越来越表现为对智力资源和知识产权的哺育、拥有和运用的能力。

第二,科学技术与经济社会的关系日益密切。

二十一世纪,世界科技活动将显现出更多的社会功能,浮现科技高度社会化、社会高度科技化的趋向,经济社会发展中重大科技问题的解决已经远远超出了自然科学的范畴。

综合运用自然科学、工程技术和社会科学的手段,来促进经济社会与生态的和谐统一。

第三,学科交叉融合加载,新兴学科不断涌现。

近几十年,一方面科学技术向超微观和宏观两极方向发展,微观是纳米,宏观是大宇宙,两极方向发展。

另一方面,科学技术揭示出自然科学和社会科学深层次的根本的统一,现代科学技术的革命,其主导作用是高科技集成创新,各种学科技术领域相互渗透、交叉和融合,科学与技术的相互作用和转化,研究的方法从定性阶段进入定量阶段,科技发展呈现出前所未有的群体突破的态势。

科学技术发展的跨学科性日益明显,学科边界更加含糊,科学、技术、生产之间的结合往往成为新的增长点。

未来重大创新越来越依赖于多种学科的融合。

第四,科学技术的竞争重心前移。

基础研究的作用日益突出,科技发展的重点由技术研究转向基础研究,由满足需求转向创造需求,由市场需求驱动转向社会发展驱动,不断为科技进步开辟新的方向。

科学理论的超前研究为技术进步开辟了各种可能的途径,科学技术的每一次重大突破都将成为新技术革命的中心,引起社会生产力的要件和人类社会的深刻变革。

第五,科技创新、转化和产业化的速度不断加快。

创造性的科学工作将成为本世纪人类的主要活动,科学技术、知识增长以及更新的速度不断加快,科研成果的商品化、产业化的周期日益缩短,原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的能力已经成为国家科技竞争的核心,成为决定国际产业分工梯队和全球经济格局的基础条件。

当代科技背景下重新解读“科学技术是第一生产力”理论摘要:科学(知识)和技术是几千年来人们生产、生活实践经验的总结。

随着知识经济大潮的到来,它在人们的生产和生活中的地位越来越重要,科学技术已被推到历史的前台。

邓小平同志在改革开放之初提出“科学技术是第一生产力”的著名理论,这一理论在知识大爆炸时代依然闪烁着璀璨的光芒,并被赋予新的特点。

本文将邓小平同志这一思想放在当今科学技术发展的时代背景下来考察它的实际的意义和价值。

关键词:科学技术;第一生产力;自动化一、邓小平关于“科学技术是第一生产力”的主要思想邓小平作为党的第二代中央领导集体的核心和领袖,在认真总结建国以后正反两方面的经验、教训的基础上创立了邓小平理论,其中“科学技术是第一生产力”他的著名论断,作为社会主义经济建设和社会主义科学技术事业发展方向。

他关于科学技术的主要思想观点可以概括如下几个方面:1、社会主义的根本任务是发展生产力。

邓小平认为:社会主义制度优越性的根本表现就是能够以旧社会所没有的速度迅速发展,“如果在一个很长的历史时期内,社会主义国家生产力发展速度比资本主义慢,还谈什么优越性?”1985年,他指出:“马克思主义的基本原则就是要发展生产力”,“社会主义的首要任务是发展生产力,逐步提高人民的物质和文化生活水平。

”如所周知,邓小平对社会主义本质进行了高度概括,这个概括既指明了社会主义的根本任务——“解放生产力,发展生产力”,又兼顾了社会主义的价值目标——“消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕”。

邓小平提出社会主义的根本任务是发展生产力,坚持了马克思主义,是他的一个重要理论贡献,也是邓小平科学技术思想的理论基础。

2、“科学技术是第一生产力”。

这是邓小平科技思想的核心部分。

其理论依据是马克思主义的科技生产力论。

人类社会进入近代,出现了第一次科技革命,机器生产代替了手工劳动。

马克思针对这种情况科学地阐明了生产力的内涵,“机器生产的发展要求自觉地应用自然科学”,“生产力中也包括科学。