通假字

- 格式:ppt

- 大小:497.00 KB

- 文档页数:23

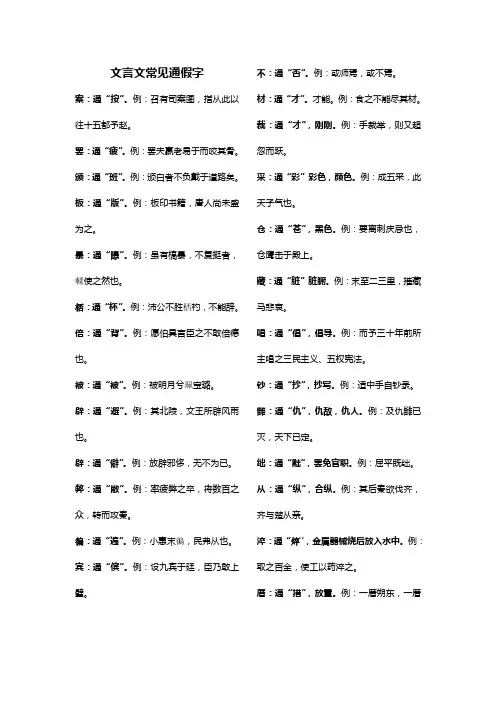

文言文常见通假字案:通“按”。

例:召有司案图,指从此以往十五都予赵。

罢:通“疲”。

例:罢夫赢老易于而咬其骨。

颁:通“班”。

例:颁白者不负戴于道路矣。

板:通“版”。

例:板印书籍,唐人尚未盛为之。

暴:通“曝”。

例:虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。

桮:通“杯”。

例:沛公不胜桮杓,不能辞。

倍:通“背”。

例:愿伯具言臣之不敢倍德也。

被:通“被”。

例:被明月兮珮宝璐。

辟:通“避”。

例:其北陵,文王所辟风雨也。

辟:通“僻”。

例:放辟邪侈,无不为已。

弊:通“敝”。

例:率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦。

徧:通“遍”。

例:小惠末徧,民弗从也。

宾:通“傧”。

例:设九宾于廷,臣乃敢上璧。

不:通“否”。

例:或师焉,或不焉。

材:通“才”。

才能。

例:食之不能尽其材。

裁:通“才”,刚刚。

例:手裁举,则又超忽而跃。

采:通“彩”彩色,颜色。

例:成五采,此天子气也。

仓:通“苍”,黑色。

例:要离刺庆忌也,仓鹰击于殿上。

藏:通“脏”脏腑。

例:末至二三里,摧藏马悲哀。

唱:通“倡”,倡导。

例:而予三十年前所主唱之三民主义、五权宪法。

钞:通“抄”,抄写。

例:适中手自钞录。

雠:通“仇”,仇敌,仇人。

例:及仇雠已灭,天下已定。

绌:通“黜”,罢免官职。

例:屈平既绌。

从:通“纵”,合纵。

例:其后秦欲伐齐,齐与楚从亲。

淬:通“焠",金属器械烧后放入水中。

例:取之百金,使工以药淬之。

厝:通“措”,放置。

例:一厝朔东,一厝雍南错:通“措”,放。

例:以君为长者,故不错意也。

当:通“挡”,遮挡,抵挡。

例:非刘豫州莫可以当操者。

党:通“倘”,倘若,偶然。

例:风雨之不时,怪星之党见。

道:通“导’,引导。

例:故善者困之,其次利道之。

得:通“德”,恩惠。

例:所识穷乏者得我钦?度:通“渡”,渡过,越过。

例:一夜飞度镜湖月。

队:通“坠,坠落。

例:星队、木鸣、国人皆恐。

堕:通“隳”,毁弃。

例:堕军实而长寇仇,亡无日矣!而:通“尔”,你。

例:某所,而母立于兹。

蕃:通“繁”,多。

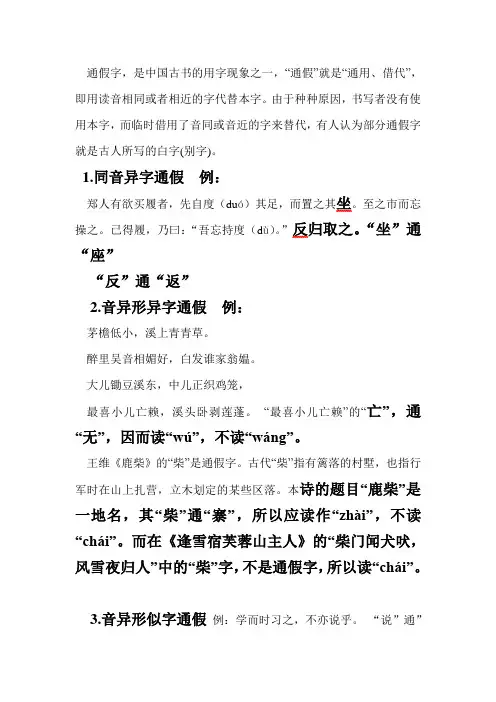

通假字,是中国古书的用字现象之一,“通假”就是“通用、借代”,即用读音相同或者相近的字代替本字。

由于种种原因,书写者没有使用本字,而临时借用了音同或音近的字来替代,有人认为部分通假字就是古人所写的白字(别字)。

1.同音异字通假例:郑人有欲买履者,先自度(duó)其足,而置之其坐。

至之市而忘操之。

已得履,乃曰:“吾忘持度(dù)。

”反归取之。

“坐”通“座”“反”通“返”2.音异形异字通假例:茅檐低小,溪上青青草。

醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪。

大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼,最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。

“最喜小儿亡赖”的“亡”,通“无”,因而读“wú”,不读“wáng”。

王维《鹿柴》的“柴”是通假字。

古代“柴”指有篱落的村墅,也指行军时在山上扎营,立木划定的某些区落。

本诗的题目“鹿柴”是一地名,其“柴”通“寨”,所以应读作“zhài”,不读“chái”。

而在《逢雪宿芙蓉山主人》的“柴门闻犬吠,风雪夜归人”中的“柴”字,不是通假字,所以读“chái”。

3.音异形似字通假例:学而时习之,不亦说乎。

“说”通”悦”。

4.音近形似字通假例:采菊东篱下,悠然见南山”“风吹草低见牛羊”(北朝民歌《敕勒歌》古语“读书百遍,其义自见”,三句中的“见”都是通假字,都通“现”,显现,显露出来之意,因此读“xiàn”,不读“jiàn”。

“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”中“无”字是通假字,通“勿”,读wù,四声表示"别'"不要'的意思。

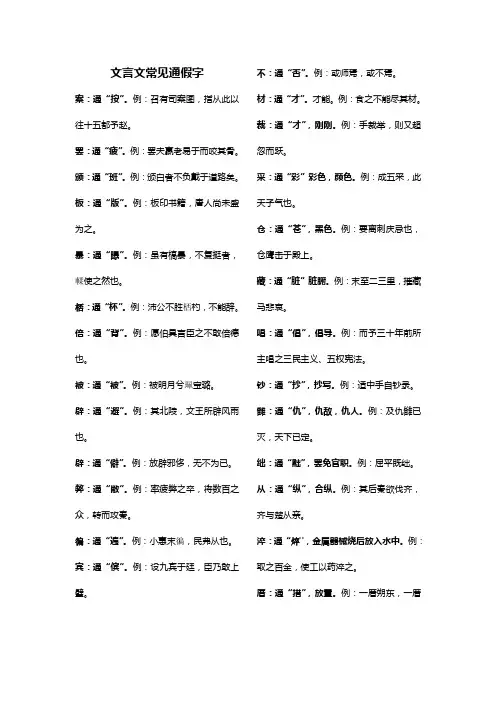

文言文常见通假字案:通“按”。

例:召有司案图,指从此以往十五都予赵。

罢:通“疲”。

例:罢夫赢老易于而咬其骨。

颁:通“班”。

例:颁白者不负戴于道路矣。

板:通“版”。

例:板印书籍,唐人尚未盛为之。

暴:通“曝”。

例:虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。

桮:通“杯”。

例:沛公不胜桮杓,不能辞。

倍:通“背”。

例:愿伯具言臣之不敢倍德也。

被:通“被”。

例:被明月兮珮宝璐。

辟:通“避”。

例:其北陵,文王所辟风雨也。

辟:通“僻”。

例:放辟邪侈,无不为已。

弊:通“敝”。

例:率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦。

徧:通“遍”。

例:小惠末徧,民弗从也。

宾:通“傧”。

例:设九宾于廷,臣乃敢上璧。

不:通“否”。

例:或师焉,或不焉。

材:通“才”。

才能。

例:食之不能尽其材。

裁:通“才”,刚刚。

例:手裁举,则又超忽而跃。

采:通“彩”彩色,颜色。

例:成五采,此天子气也。

仓:通“苍”,黑色。

例:要离刺庆忌也,仓鹰击于殿上。

藏:通“脏”脏腑。

例:末至二三里,摧藏马悲哀。

唱:通“倡”,倡导。

例:而予三十年前所主唱之三民主义、五权宪法。

钞:通“抄”,抄写。

例:适中手自钞录。

雠:通“仇”,仇敌,仇人。

例:及仇雠已灭,天下已定。

绌:通“黜”,罢免官职。

例:屈平既绌。

从:通“纵”,合纵。

例:其后秦欲伐齐,齐与楚从亲。

淬:通“焠",金属器械烧后放入水中。

例:取之百金,使工以药淬之。

厝:通“措”,放置。

例:一厝朔东,一厝雍南错:通“措”,放。

例:以君为长者,故不错意也。

当:通“挡”,遮挡,抵挡。

例:非刘豫州莫可以当操者。

党:通“倘”,倘若,偶然。

例:风雨之不时,怪星之党见。

道:通“导’,引导。

例:故善者困之,其次利道之。

得:通“德”,恩惠。

例:所识穷乏者得我钦?度:通“渡”,渡过,越过。

例:一夜飞度镜湖月。

队:通“坠,坠落。

例:星队、木鸣、国人皆恐。

堕:通“隳”,毁弃。

例:堕军实而长寇仇,亡无日矣!而:通“尔”,你。

例:某所,而母立于兹。

蕃:通“繁”,多。

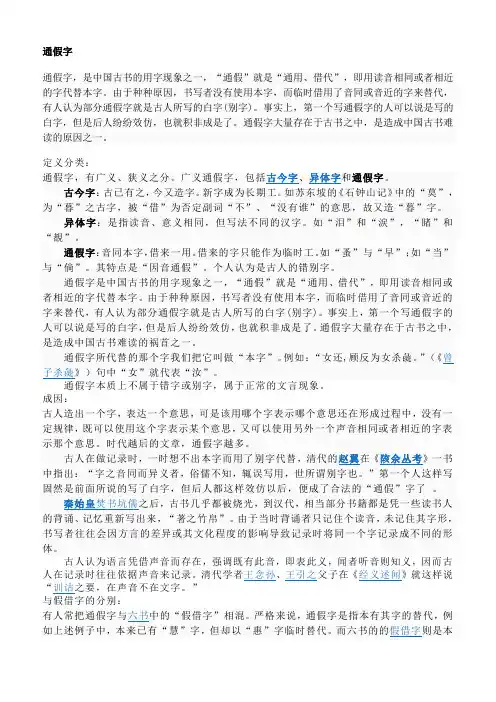

通假字通假字,是中国古书的用字现象之一,“通假”就是“通用、借代”,即用读音相同或者相近的字代替本字。

由于种种原因,书写者没有使用本字,而临时借用了音同或音近的字来替代,有人认为部分通假字就是古人所写的白字(别字)。

事实上,第一个写通假字的人可以说是写的白字,但是后人纷纷效仿,也就积非成是了。

通假字大量存在于古书之中,是造成中国古书难读的原因之一。

定义分类:通假字,有广义、狭义之分。

广义通假字,包括古今字、异体字和通假字。

古今字:古已有之,今又造字。

新字成为长期工。

如苏东坡的《石钟山记》中的“莫”,为“暮”之古字,被“借”为否定副词“不”、“没有谁”的意思,故又造“暮”字。

异体字:是指读音、意义相同,但写法不同的汉字。

如“泪”和“涙”,“睹”和“覩”。

通假字:音同本字,借来一用。

借来的字只能作为临时工。

如“蚤”与“早”;如“当”与“倘”。

其特点是“因音通假”。

个人认为是古人的错别字。

通假字是中国古书的用字现象之一,“通假”就是“通用、借代”,即用读音相同或者相近的字代替本字。

由于种种原因,书写者没有使用本字,而临时借用了音同或音近的字来替代,有人认为部分通假字就是古人所写的白字(别字)。

事实上,第一个写通假字的人可以说是写的白字,但是后人纷纷效仿,也就积非成是了。

通假字大量存在于古书之中,是造成中国古书难读的祸首之一。

通假字所代替的那个字我们把它叫做“本字”。

例如:“女还,顾反为女杀彘。

”(《曾子杀彘》)句中“女”就代表“汝”。

通假字本质上不属于错字或别字,属于正常的文言现象。

成因:古人造出一个字,表达一个意思,可是该用哪个字表示哪个意思还在形成过程中,没有一定规律,既可以使用这个字表示某个意思,又可以使用另外一个声音相同或者相近的字表示那个意思。

时代越后的文章,通假字越多。

古人在做记录时,一时想不出本字而用了别字代替,清代的赵翼在《陔余丛考》一书中指出:“字之音同而异义者,俗儒不知,辄误写用,世所谓别字也。

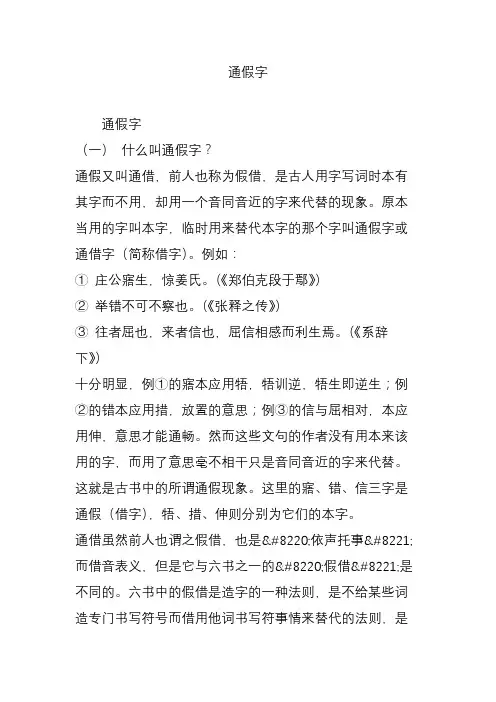

通假字通假字(一)什么叫通假字?通假又叫通借,前人也称为假借,是古人用字写词时本有其字而不用,却用一个音同音近的字来代替的现象。

原本当用的字叫本字,临时用来替代本字的那个字叫通假字或通借字(简称借字)。

例如:① 庄公寤生,惊姜氏。

(《郑伯克段于鄢》)② 举错不可不察也。

(《张释之传》)③ 往者屈也,来者信也,屈信相感而利生焉。

(《系辞下》)十分明显,例①的寤本应用牾,牾训逆,牾生即逆生;例②的错本应用措,放置的意思;例③的信与屈相对,本应用伸,意思才能通畅。

然而这些文句的作者没有用本来该用的字,而用了意思毫不相干只是音同音近的字来代替。

这就是古书中的所谓通假现象。

这里的寤、错、信三字是通假(借字),牾、措、伸则分别为它们的本字。

通借虽然前人也谓之假借,也是“依声托事”而借音表义,但是它与六书之一的“假借”是不同的。

六书中的假借是造字的一种法则,是不给某些词造专门书写符号而借用他词书写符事情来替代的法则,是“本无其字”的“依声托事”,没有所谓本字可言(后世再造本字者除外);通借则是古人用字的一种变通现象,即放着本字不用而临时借用音同音近的他字来替代,是“本有其字”的“依声托事”。

为什么会产生本有其字而不用的通假现象呢?原因很多。

从根本上说,汉字虽然是以象形、象意为基础发展起来的表意文字体系,但是由于种种原因,它并不能实现形与义的完全统一,因而在造字之初便有了假借。

这说明汉字作为记录汉语的符号,本来就是允许和存在着借音表义的。

用字的通假和造字的假借虽有不同,但在借音表义这一点上并没有本质的区别。

只要在使用过程中能做到约定俗成、得到社会的公认就不会造成交际的障碍。

因此,某些通假现象在某个时代通行,当时的人们习以为常,并不以之为怪。

通假字总结通假字:于(xū),通"吁". 泮,通“畔”,边岸。

古今异义:至于:古义指到了,今义表示到达某种程度或另提一事. 以为:古义指"把.....当作....."今义指认为涕:古义指眼泪.今义指鼻涕子:"古义指对人的尊称.今义指儿子宴:古义指欢聚.今义指请人吃酒饭. 氓之蚩蚩:氓(méng):民众,百姓.今常用义为"流氓" 士贰其行:贰:不专一,有二心,动词.今常作数词"二"的大写女也不爽:爽:古义指差错,今义指爽快. 词类活用: 二三其德:数词"二三",带宾语"其德",用作动词.三心二意. 特殊句式: 氓之蚩蚩:定语后置."蚩蚩"是"氓"的定语,即"蚩蚩之氓" 秋以为期:介词宾语前置."秋"是介词"以"的宾语,前置,即"以秋为期"【氓之蚩蚩】古义:民众,百姓,读“méng”今义:流氓,读音:“máng”【泣涕涟涟】古义:眼泪今义:鼻涕【总角之宴】古义:欢聚今义:宴会【三岁食贫】古义:多年今义:三岁的年龄【君子所依】古义:将军今义:通指品德高尚的人【小人所腓】古义:士兵今义:通指品行卑劣的人那个人老实忠厚,拿布来换丝(有两说,皆可通。

一是将“布”释为布匹,则“抱布贸丝”意为拿着布来换我的丝;二是将“布”释为古钱币,则“抱布贸丝”意为拿着钱来买我的丝)。

并不是真的来换丝,到我这来是商量婚事的。

送你渡过淇水,直送到顿丘。

不是我故意拖延时间,而是你没有好媒人啊。

请你不要生气,把秋天订为婚期吧。

登上那倒塌的墙,遥望那来的人。

没看见那来的人,眼泪簌簌地掉下来。

终于看到了你,就又说又笑。

你用龟板、蓍草占卦,没有不吉利的预兆。

你用车来接我,我带上财物嫁给你。

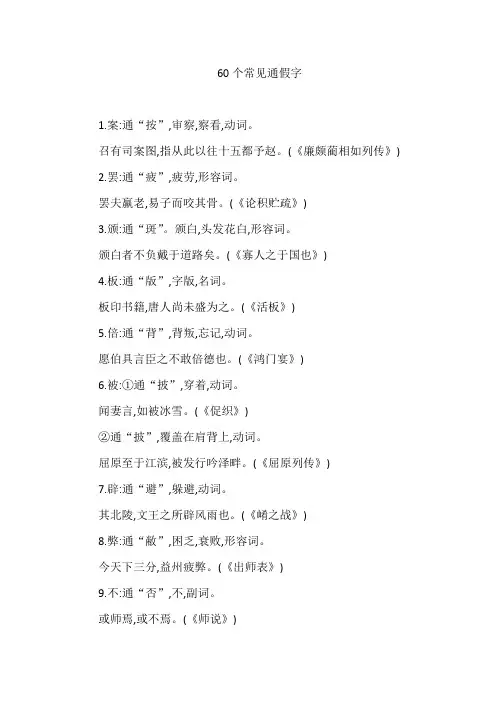

60个常见通假字1.案:通“按”,审察,察看,动词。

召有司案图,指从此以往十五都予赵。

(《廉颇蔺相如列传》) 2.罢:通“疲”,疲劳,形容词。

罢夫羸老,易子而咬其骨。

(《论积贮疏》)3.颁:通“斑”。

颁白,头发花白,形容词。

颁白者不负戴于道路矣。

(《寡人之于国也》)4.板:通“版”,字版,名词。

板印书籍,唐人尚未盛为之。

(《活板》)5.倍:通“背”,背叛,忘记,动词。

愿伯具言臣之不敢倍德也。

(《鸿门宴》)6.被:①通“披”,穿着,动词。

闻妻言,如被冰雪。

(《促织》)②通“披”,覆盖在肩背上,动词。

屈原至于江滨,被发行吟泽畔。

(《屈原列传》)7.辟:通“避”,躲避,动词。

其北陵,文王之所辟风雨也。

(《崤之战》)8.弊:通“敝”,困乏,衰败,形容词。

今天下三分,益州疲弊。

(《出师表》)9.不:通“否”,不,副词。

或师焉,或不焉。

(《师说》)10.材:通“才”,才能,名词。

食之不能尽其材。

(《马说》)11.裁:通“才”,刚刚,副词。

手裁举,则又超忽而跃。

(《促织》)12.采:通“彩”,色彩,颜色,名词。

成五采,此天子气也。

(《鸿门宴》)13.雠:通“仇”,仇敌,仇人,名词。

及仇雠已灭,天下已定。

(《伶官传序》)14.绌:通“黜”,罢免官职,动词。

屈平既绌,其后秦欲伐齐,齐与楚从亲。

(《屈原列传》)15.从:通“纵”,与“横”相对,名词。

合从缔交,相与为一。

(《过秦论》)16.当:通“挡”,遮挡,动词。

垣墙周庭,以当南日。

(《项脊轩志》)17.得:通“德”,恩惠,这里是感激的意思,动词。

所识穷乏者得我与?(《鱼我所欲也》)18.而:通“尔”,你的,人称代词。

某所,而母立于兹。

(《项脊轩志》)19.反:通“返”,往返,动词。

寒暑易节,始一反焉。

(《愚公移山》)20.奉:通“俸”,俸禄,薪俸,名词。

位尊而无功,奉厚而无劳,而挟重器多也。

(《触龙说赵太后》)21.衡:①通“横”,跟“竖、直”相对,名词。

有勇力者,聚徒而衡击。

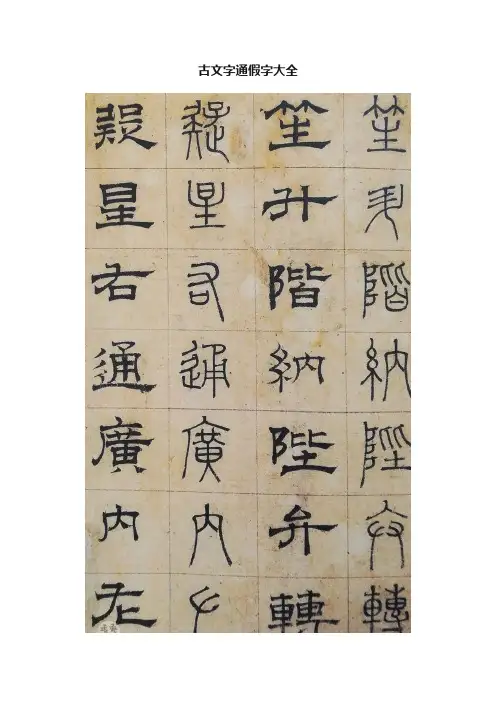

古文字通假字大全通假字是中国古书的用字现象之一,“通假”就是“通用、借代”,即用读音相同或者相近的字代替本字。

通假字,有广义、狭义之分。

广义通假字,包括古今字、异体字和狭义的通假字。

古今字:古已有之,今又造字。

新字成为长期工。

如苏东坡的《石钟山记》中的“莫”,为“暮”之古字,被“借”为否定副词“不”、“没有谁”的意思,故又造“暮”字。

异体字:同一个意思,不同的写法。

通假字:音同本字,借来一用。

借来的字只能作为临时工。

如“说”与“悦”;如“蚤”与“早”;如“当”与“倘”。

其特点是“因音通假”。

通假又叫通借,前人也称为假借,是古人用字写词时本有其字而不用,却用一个音同音近的字来代替的现象。

原本当用的字叫本字,临时用来替代本字的那个字叫通假字或通借字(简称借字)。

例如:① 庄公寤生,惊姜氏。

(《郑伯克段于鄢》)② 举错不可不察也。

(《张释之传》)③ 往者屈也,来者信也,屈信相感而利生焉。

(《系辞下》)十分明显,例①的寤本应用牾,牾训逆,牾生即逆生;例②的错本应用措,放置的意思;例③的信与屈相对,本应用伸,意思才能通畅。

然而这些文句的作者没有用本来该用的字,而用了意思毫不相干只是音同音近的字来代替。

这就是古书中的所谓通假现象。

这里的寤、错、信三字是通假(借字),牾、措、伸则分别为它们的本字。

在辨识通假字时要注意两点:(一)要有古音韵的常识。

所谓音同音近是就古音而言的,不是指的今音。

古今语音变化很大,古代音近的字,到现在不都还音同音近,有的可能变得完全不同近了;而原本读音不同不近的字,又有可能变得相同相近。

所以当我们以声音为线索去辨认通假时,千万不可只据今音作准则。

(二)在没有别的例证时,不可只据音同音近而轻言通假。

判定某字借用为某,一定要有充分的证据和理由。

有的学者过分强调“以声求义”,把根本不是通借武断为通借而将古书解错的例子不少,我们应引以为戒。

对于古书中常见的通假字,古今注文中多有注明,《辞源》、《辞海》一类普通字书中也有释例,初学者应该通过阅读和勤查工具书去掌握一批常用的通假字。

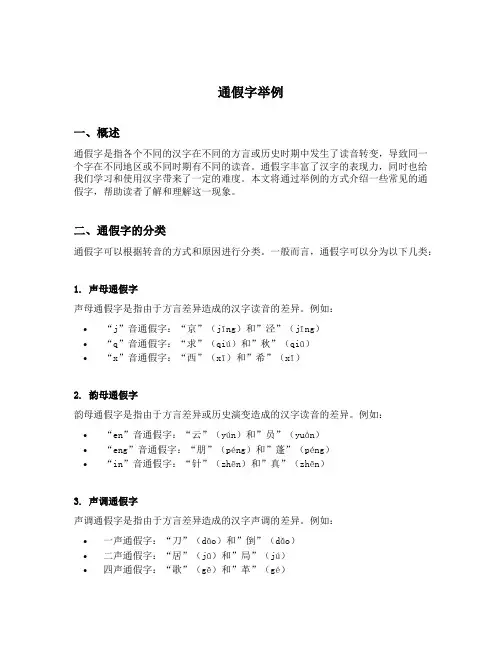

通假字举例一、概述通假字是指各个不同的汉字在不同的方言或历史时期中发生了读音转变,导致同一个字在不同地区或不同时期有不同的读音。

通假字丰富了汉字的表现力,同时也给我们学习和使用汉字带来了一定的难度。

本文将通过举例的方式介绍一些常见的通假字,帮助读者了解和理解这一现象。

二、通假字的分类通假字可以根据转音的方式和原因进行分类。

一般而言,通假字可以分为以下几类:1. 声母通假字声母通假字是指由于方言差异造成的汉字读音的差异。

例如:•“j”音通假字:“京”(jīng)和”泾”(jīng)•“q”音通假字:“求”(qiú)和”秋”(qiū)•“x”音通假字:“西”(xī)和”希”(xī)2. 韵母通假字韵母通假字是指由于方言差异或历史演变造成的汉字读音的差异。

例如:•“en”音通假字:“云”(yún)和”员”(yuán)•“eng”音通假字:“朋”(péng)和”蓬”(péng)•“in”音通假字:“针”(zhēn)和”真”(zhēn)3. 声调通假字声调通假字是指由于方言差异造成的汉字声调的差异。

例如:•一声通假字:“刀”(dāo)和”倒”(dǎo)•二声通假字:“居”(jū)和”局”(jú)•四声通假字:“歌”(gē)和”革”(gé)4. 简化字通假字简化字通假字是指由于字形简化而导致的字音变化。

例如:•“武”(wǔ)和”务”(wù)•“想”(xiǎng)和”象”(xiàng)三、通假字举例下面将针对不同的通假字分类,给出一些具体的举例:1. 声母通假字•“京”(jīng)和”泾”(jīng):北方方言中”泾”(jīng)的读音与”京”(jīng)相同。

•“求”(qiú)和”秋”(qiū):部分方言中”秋”的读音为”求”。

•“西”(xī)和”希”(xī):有些方言中把”希”的读音与”西”相同。

2. 韵母通假字•“云”(yún)和”员”(yuán):部分方言把”云”的读音转变为”员”。

课文中出现的通假字(150个)1.案:通“按”,察看例如:召有司案.图。

(《廉颇蔺相如列传》)2.颁:通“斑”例如:申之以孝悌之义,颁.白者不负戴于道路矣。

(《寡人之于国也》)3.板:通“版”例如:板.印书籍,唐人尚未盛为之。

(《活板》)4.倍:通“背”,违背例如:愿伯具言臣之不敢倍.德也。

(《鸿门宴》)5.辟:通“避”,躲避例如:其北陵,文王之所辟.风雨也。

(《殽之战》)6.弊:通“敝”,困乏,疲惫例如:秦有余力而制其弊.,追王逐北,伏尸百万,流血漂橹。

(《过秦论》)7.辩:通“辨”,区别例如:此大小之辩.也。

(《逍遥游》)8.裁:通“才”例如:手裁.举,则又超忽而跃。

(《促织》)9.采:通“彩”,色彩例如:极天云一线异色,须臾成五采.。

(《登泰山记》)10.飡:通“餐”例如:适莽苍者,三飡.而反。

(《逍遥游》)11.唱:通“倡”,倡导例如:而予三十年前所主唱.三民主义、五权宪法……(《〈黄花冈七十二烈士事略〉序》)12.沈:通“沉”例如:暮霭沈沈..楚天阔。

(《雨霖铃》)13.绌:通“黜”,贬黜例如:屈平既绌.,其后秦欲伐齐,齐与楚从亲。

(《屈原列传》)14.垂:通“陲”,边关例如:少小去乡邑,扬声沙漠垂.。

(《白马篇》)15.歠:通“啜”,给水喝例如:国之孺子之游者,无不餔也,无不歠.也。

(《勾践灭吴》)16.趣:通“促”,催促例如:巫妪何久也?弟子趣.之。

(《西门豹治邺》)17.卒:通“猝”,突然例如:卒.然边境有急。

(《论积贮疏》)18.卒:通“猝”,仓促例如:五万兵难卒.合。

(《赤壁之战》)19.淬:通“焠”,金属器械烧后放入水中一浸叫焠,俗称“蘸火”。

这里指用药浸泡例如:使工以药淬.之。

(《荆轲刺秦王》)20.厝:通“措”,放置例如:一厝.朔东,一厝雍南。

(《愚公移山》)21.错:通“措”,措施例如:固时俗之工巧兮,偭规矩而改错.。

(《离骚》)22.道:通“导”,引导例如:故善者因之,其次利道.之。

常见通假字大全案:同“按”;审察,察看.动词。

“召有司案图,指从此以往十五都予赵。

”罢:通“疲";疲劳。

形容词。

“罢夫赢老易于而咬其骨。

”颁:通“班”;“斑";头发花白。

形容词。

“颁白者不负戴于道路矣。

”板:同“版”;字版。

名词。

“板印书籍,唐人尚未盛为之。

”暴:“同曝”晒。

动词。

“虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。

”暴:同“曝"暴露,显露。

动词.“思厥先祖父,暴霜露.”“忠义暴于朝廷。

"杓:同“勺”;酒器。

名词。

“沛公不胜杯杓,不能辞.”倍:同“背”,背叛,违背。

动词.“倍道而妄行,则天不能使之吉。

"“愿伯具言臣之不敢倍德也.”被:同“披”;覆盖在肩背上,动词。

“廉颇为之一饭斗米,肉十斤,被甲上马。

”“屈原至于江滨,被发行吟泽畔.”“被明月兮佩宝璐。

”“闻妻言,如被冰雪。

”俾倪:同“睥睨";斜着眼看。

形容词.“见其客朱亥,俾倪.”辟:通“避”;躲避.动词。

“其北陵,文王所辟风雨也。

”辟:通“僻”;行为不正。

形容词。

“放辟邪侈,无不为已."弊:通“敝”;困顿,失败。

名词。

“秦有余力而制其弊,"弊:通“敝”;疲惫,衰败.形容词。

“率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦;"“今天下三分,益州疲弊。

”徧:同“遍”遍及,普遍.动词.“小惠末徧,民弗从也。

”宾:同“傧”;迎接客人的人。

名词“设九宾于廷,臣乃敢上璧。

”不:同“否”;不。

副词。

“或师焉,或不焉.”不:同“否";吗.疑问语气词。

“察王以十五城请易寡人之璧可予不?”“汝见我不?"“宁可共载不?”材:同“才”;才能。

名词。

“食之不能尽其材.”裁:通“才”;刚刚。

副词。

“手裁举,则又超忽而跃.”采:同“彩”;颜色,彩色.名词。

“须臾成五采。

”“成五采,此天子气也."仓:同“苍”;黑色。

名词。

“要离刺庆忌也,仓鹰击于殿上。

”藏:同“脏”脏腑。

案:同“按”;审察,察看。

动词。

板:同“版”;字版。

名词。

暴:同“曝”晒。

动词。

暴:同“曝”暴露,显露。

动词。

倍:通“背”,背叛,忘记。

动词。

被:同“披”;覆盖在肩背上,动词。

不:同“否”;不。

副词。

“或师焉,或不焉。

”不:同“否”;吗。

疑问语气词。

雠:同“仇”;从:同“纵”;合纵,联合抗秦。

从:同“纵”;与“横”相对,从:同“纵”;与“横相对,当:通“挡”;抵挡。

动词。

度:同“渡”;渡过,越过。

动词。

而:通“尔”;你。

人称代词。

反:同“返”返回。

动词。

奉:同“捧两手托着。

动词。

缶:同“缻”盛酒浆的瓦器。

名词。

父:同“甫”,古代在男子名字下加的美称。

名词。

干:通“岸”函胡:同“含糊”形容词。

曷:同“何”;什么。

疑问代词。

衡:通“横”与纵相对,华:同“花”;植物的繁殖器官。

名词。

皇:通“惶”;恐俱,惊慌。

形容词。

皇:通“惶”;恐惧,惊慌。

形容词。

火:同“伙”;古代军队的组织,十个为“一火”简:同“拣”;挑选。

动词。

见:同“现”暴露,露出来。

动词。

见:同“现”;呈现,露出来。

动词。

景:同“影”;影子。

名词。

具:通“俱”;全,都,引申为详细。

副词。

具:通“俱”;全,皆。

副词。

距:同“拒”;把守。

动词。

累累:通“垒垒”;形容坟墓一个连着一个的样子。

形容词。

甿:同“氓“耕田的人。

名词。

俛:同“俯”;低头,表示服从。

动词。

缪:同“穆”温和,恭敬。

例句中为姓。

莫:同“暮”;日落的时候,晚上。

名词。

内:同“纳”接纳。

动词。

女:同“汝”;人称代词。

取:通“娶”;把女子接过来成亲。

动词。

沈:同“沉”;形容暮霭的程度深。

识:通“志”;记住。

动词。

识:通“志”;记住。

动词。

孰:同“熟”;仔细。

形容词。

说:同“悦”;愉快。

形容词。

竦:同“耸”;高。

形容词。

汤:同“烫”:用热水焐。

动词。

帖:同“贴”;粘附。

动词。

庭:同“廷”;国君听政的朝堂。

名词。

亡:同“无”;不。

副词。

惟:通“唯”;只,只有。

副词。

文:同“纹”;纹路,纹理。

通假字通假字,汉字的通用和假借的简称。

所谓通假,就是两个字通用,或者这个字借用为那个字,它们之间语音相同或相近,并没有意义上的联系,所以又称同音通假或同音假借。

(1)通假字的形式①“本无其字”的假借字。

古代文字少而所记事物多,文字常常不够用,想记一事而无其字,只有借一同音字来代替。

②“本有其字”的通假字。

古人写作时,不用原字或仓促间想不起原字,而写成了另外一个音同或音近的字,这就是“本有其字”的通假字。

(2)通假字的种类①“声旁字”代替“形声字”。

例:满坐寂然,无敢哗者。

(《口技》)(坐——座)②“形声字”代替“声旁字”。

例:使臣奉璧,拜送书于庭。

(《史记•廉颇蔺相如列传》)(庭——廷)③同声旁的字互相代替。

例:无陇断焉。

(《愚公移山》)(陇——垄)④音同或音近的字相互代替。

例:甚矣,汝之不惠。

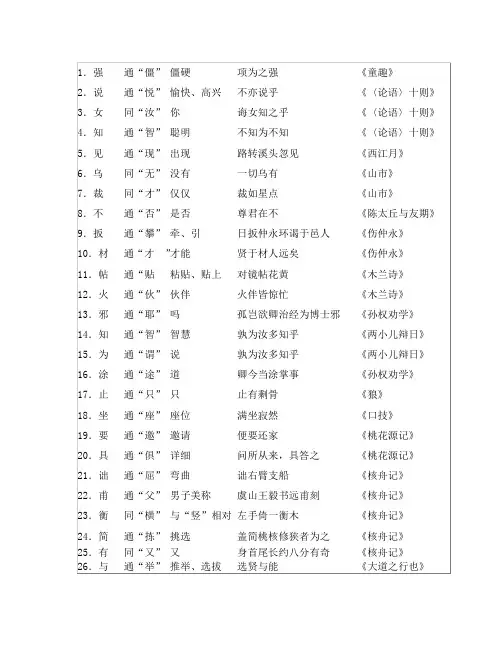

(《愚公移山》)(惠——慧)各册通假字七年级(上册)1、项为之强.《童趣》——强通僵,僵硬。

2、不亦说.乎《〈论语〉十则》——说通悦,高兴。

3、诲女.知之乎《〈论语〉十则》——女通汝,你。

4、不知为不知,是知.也《〈论语〉十则》——知通智,智慧、聪明。

5、一切乌.有《山市》——乌通无。

6、裁.如星点《山市》——裁通才。

7、尊君在不.《陈太丘与友期》——不通否。

(8、路转溪头忽见.《西江月》——见通现,出现。

)七年级(下册)9、日扳.仲永环谒于邑人《伤仲永》——扳通攀,牵、引。

10、贤于材.人远矣《伤仲永》——材通才,才能。

11、对镜帖.花环《木兰诗》——帖通贴,粘贴。

12、孤岂欲卿治经为博士邪.《孙权劝学》——邪通耶,语气词。

13、孰为汝多知.乎《两小儿辩日》——知通智,智慧、聪明。

14、满坐.寂然《口技》——坐通座,座位,此处指座上的人。

15、止.有剩骨《狼》——止通只。

八年级(上册)16、便要.还家《桃花源记》——要通邀,邀请。

17、身首尾长约八分有.奇《核舟记》——有通又。

18、诎.右臂支船《核舟记》——诎通屈,弯曲。

名词解释通假字

通假字是指在古代汉字中,一些字形相近、音相近或意义相近的汉字互通使用的现象。

这些字虽然形、音、义不尽相同,但却可以相互替代使用,造成了很大的混淆和困惑。

通假字的存在给古代文化和文献研究带来了很大的困难,因为同一个字在不同的文献中可能会有不同的写法。

这也给日常生活带来了很大的不便,因为有时候我们并不知道该用哪一个字。

许多通假字在现代汉语中已经被淘汰或规范化,但仍有一些通假字被保留下来,比如“夜”和“晚”,“乘”和“程”,“丧”和“喪”等。

因此,了解通假字的存在和含义,对于正确理解古代文献和现代汉语的使用都有着重要的意义。

- 1 -。