小学生必背经典文言文十篇

- 格式:docx

- 大小:28.24 KB

- 文档页数:18

小学必背文言文(合集8篇)小学必背文言文第1篇【原文】自知者①不怨②人,知命③者不怨天;怨人者穷④,怨天者无志。

失之己,反之人,岂不迂乎哉?……故君子道其常,而小人道其怪。

(选自《荀子·荣辱》)【注释】①自知者:有自知之明的人。

②怨:埋怨。

③知命:懂得命运。

④穷:走投无路。

⑤无志:没有见识。

⑥失:过失,过错。

⑦反:反而。

⑧岂:难道。

⑨迂:拘泥守旧,不合时宜。

【文言知识】释“君子”与“小人”“君子”与“小人”在西周及春秋时期是指贵族统治者和被统治的劳动百姓。

《国语》上说:“君子务治,小人务力。

”意为君子致力于统治,小人致力于苦力。

到了春秋末期及以后,“君子”指道德高尚的人,“小人”指道德卑劣的人。

古语有“君子坦荡荡,小人常戚戚”,意为君子心胸宽阔,小人时常忧愁。

《论语》中说:“君子喻于义,小人喻于利。

”意为君子懂得仁义,小人只懂得利益。

成语有“以小人之心度君子之腹”,意为用小人的心思猜度君子的思想。

【参考译文】有自知之明的人不怪怨别人,懂得命运的人不埋怨老天;抱怨别人的人必将困窘而无法摆脱,抱怨上天的人就不会立志而进取。

错误在自己身上,却反而去责求别人,难道不是不合时宜了吗?所以君子从来是淡定自若而不惊恐,小人则是常常惊咋而不镇定。

【拓展】小学必背文言文汇杨氏之子南北朝:刘义庆梁国杨氏子九岁,甚聪惠。

孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出,为设果,果有杨梅,孔指以示儿曰:“此君家果。

”儿应声答曰:“未闻孔雀夫子家禽。

”学弈先秦:佚名弈秋,通国之善弈者也,使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。

虽与之俱学,弗若之矣,为其智弗若与?曰:非然也。

陈元方候袁公南北朝:刘义庆陈元方年十一时,候袁公,袁公问曰:“贤家君在太丘,远近称之,何所履行?”元方曰:“老父在太丘,强者绥之以德,弱者抚之以仁,恣其所安,久而益敬。

”袁公曰:“孤往者尝为邺令,正行此事,不知卿家君法孤,孤法卿父?”元方曰:“周公、孔子异世而出,周旋动静,万里如一。

在小学升学语文考试或面谈中,文言文可谓是必考内容,已经引起了很多家长的重视。

也是升学的重难点,文言文的阅读理解中包含很了多知识点。

文言文中古汉语的字形、字义、句法等知识的理解运用,文言故事中引申的成语、俗语,以及故事中的寓意都是可能考察的部分。

同学们快来测试一下,看看下面12则文言文故事你都能完全理解吗,你又从中学到了什么呢?1、《孟母三迁》孟子幼时,其舍近墓,常嬉为墓间之事。

其母曰:“此非吾所以处吾子也。

”遂迁居市旁。

孟子又嬉为贾人炫卖之事。

其母曰:“此又非吾所以处吾子也。

”复徙居学宫旁。

孟子乃嬉为俎豆揖让进退之事,其母曰:“此可以处吾子矣。

”遂居焉。

F【注释】舍:家。

嬉:游戏。

所以:用来。

处子:安顿儿子的地方。

墓间之事:指埋葬,祭扫一类的事。

贾人:商贩。

炫卖:沿街叫卖。

俎豆:古代祭祀用的两种盛器,此指祭祀仪式。

揖让进退:打拱作揖,进退庙堂等礼节。

2、《陈元方候袁公》陈元方年十一时,候袁公。

袁公问曰:“贤家君在太丘,远近称之,何所履行?”元方曰:“老父在太丘,强者绥之以德,弱者抚之以仁,恣其所安,久而益敬。

”袁公曰:“孤往者尝为邺令,正行此事。

不知卿家君法孤,孤法卿父?”元方曰:“周公、孔子,异世而出,周旋动静,万里如一。

周公不师孔子,孔子亦不师周公。

”【注释】候:拜访,问候。

履行:实践,做。

绥:安,安抚。

孤:封建时代王侯对自己的谦称。

师:学习。

【方言证古】老父:对父亲的敬称。

老,表示敬称的词头。

家君:对他人父亲的尊称。

君:对他的尊称。

3、《揠苗助长》宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:“今日病矣,予助苗长矣!”其子趋而往视之,苗则槁矣。

天下之不助苗长者寡矣!以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也;非徒无益,而又害之。

【注释】闵(mǐn):同“悯”,担心,忧虑。

长(zhǎng):生长,成长。

揠(yà):拔。

芒芒然:疲倦的样子。

其人:他家里的人。

病:精疲力尽,是引申义。

1、爱莲说【作者】周敦颐【朝代】宋【原文】水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!【译文】水上、陆地上各种草本木本的花,值得喜爱的非常多。

晋代的陶渊明唯独喜爱菊花。

从李氏唐朝以来,世人大多喜爱牡丹。

我唯独喜爱莲花从积存的淤泥中长出却不被污染,经过清水的洗涤却不显得妖艳。

(它的茎)中间贯通外形挺直,不生蔓,也不长枝。

香气传播更加清香,笔直洁净地竖立在水中。

(人们)可以远远地观赏(莲),而不可轻易地玩弄它啊。

我认为菊花,是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中的君子。

唉!对于菊花的喜爱,在陶渊明以后很少听到了。

对于莲花的喜爱,和我一样的还有谁?(对于)牡丹的喜爱,人数当然就很多了!【赏析】这篇文章可明显分为二部分:前一部分对莲花高洁的形象极尽铺排描绘之能事;第二部分则揭示了莲花的比喻义,分评三花,并以莲自况,抒发了作者内心深沉的慨叹。

作者起笔说:“水陆草木之花,可爱者甚蕃。

”选用“可爱”二字,包罗群芳,表明托物寄兴,并不刻意求工,极见其立言斟酌之妙。

接着叙说“晋陶渊明独爱菊”。

陶渊明不肯为五斗米折腰,解绶归隐后,饮酒赋诗,安享“采菊东篱下,悠然见南山”的田园逸趣。

“独爱菊”,显示渊明雅致芬芳,傲然物外的性格,而且更加明确了题意:陶渊明可以爱菊抒怀,我怎不可独爱莲呢?继写“自李唐来,世人甚爱牡丹”,写了唐人,特别是统治阶层“甚爱牡丹”的好尚,这几句像是重复,但实为加深语意也,而且此句入文,让对比感更为强烈,为其求莲之高洁铺下了引子。

大意是周敦颐本人独爱莲与晋陶渊明的爱菊避世不同,为保持一份高洁,宁愿终老南山。

他要在尘世中当个出淤泥而不染的君子。

这种在污世保持清白与独自避世求真的心态,与众人皆羡富贵(牡丹)的从众心态是有着思想境界上本质的区别的。

1、曹冲称象曹冲生五六岁,智意所及,有若成人之智。

时孙权曾致(zhì)巨象,太祖欲知其斤重,访之群下,咸(xián)莫能出其理。

冲曰:“置(zhì)象大船之上,而刻其水痕所至(zhì),称物以载(zài)之,则校(jiào)可知矣(yǐ)。

”太祖悦,即施(shī)行焉(yān)。

【注释】:①智意:聪明才智②致:送给③群下:部下,下属④咸:都、全部⑤校:考察,衡量⑥太祖悦,即施行焉:太祖(曹操)很高兴,马上照这个办法做了。

【译文】:曹冲五六岁的时候,聪明才智所达到的程度,像成人一样。

有一次,孙权送来了一头巨象,太祖想知道这象的重量,问过属下,都没有提出有效的办法。

曹冲说:“把象赶到大船上,在水面所达到的地方做上记号,再用其他东西代替大象,然后称一下这些东西就知道大象的重量了。

”太祖听了很高兴,马上照这个办法做了。

2、望梅止渴魏武行役(yì),失汲(jí)道,军皆(jiē)渴,乃令曰:“前有大梅林,饶(ráo)子,甘酸可以解渴。

”士卒闻之,口皆出水,乘此得及前源。

【注释】:①役:打仗②失:丧失,失掉,没③汲:水源④军:喻指全军⑤乃:就⑥饶:富足,多⑦饶子:果实结得多⑧闻:听说⑨乘:利用⑩及:到了⑾源:水源【译文】:魏武帝(曹操)行军途中,找不到水源,士兵们都渴得厉害,于是他传令道:“前边有一片梅子林,结了很多果子,酸甜可以解渴。

”士兵听说后,嘴里都流出了口水,利用这个办法部队赶到前方,找到了水源。

【寓意】比喻愿望无法实现,用空想安慰自己。

3、翠鸟移巢翠鸟①先高作巢以避患②,及生子③,爱之,恐坠④,稍下⑤作巢。

子长羽毛,复⑥益⑦爱之,又更下巢⑧,而人遂⑨得而取之⑩矣。

——冯梦龙《古今谭概》【注释】:①翠鸟:即翡翠鸟,雄的叫翡,雌的叫翠,经常栖息在水边的树洞内,捕食昆虫、小鱼。

②避患:避免灾祸。

③及生子:等到生了小鸟。

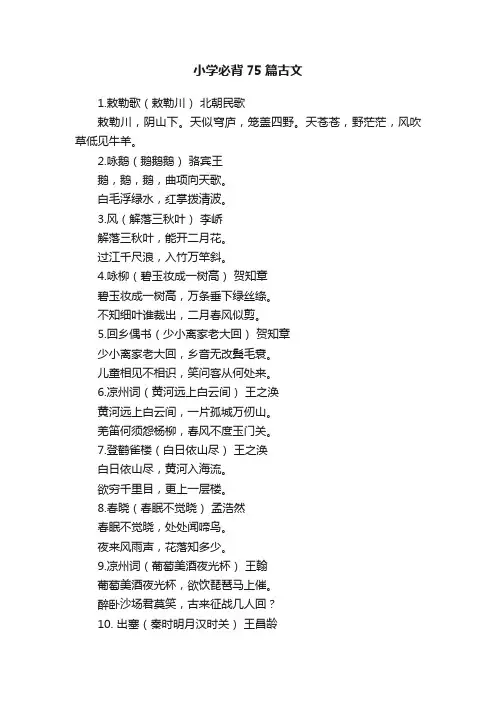

小学必背75篇古文1.敕勒歌(敕勒川)北朝民歌敕勒川,阴山下。

天似穹庐,笼盖四野。

天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。

2.咏鹅(鹅鹅鹅)骆宾王鹅,鹅,鹅,曲项向天歌。

白毛浮绿水,红掌拨清波。

3.风(解落三秋叶)李峤解落三秋叶,能开二月花。

过江千尺浪,入竹万竿斜。

4.咏柳(碧玉妆成一树高)贺知章碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,二月春风似剪。

5.回乡偶书(少小离家老大回)贺知章少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识,笑问客从何处来。

6.凉州词(黄河远上白云间)王之涣黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

7.登鹳雀楼(白日依山尽)王之涣白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

8.春晓(春眠不觉晓)孟浩然春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

夜来风雨声,花落知多少。

9.凉州词(葡萄美酒夜光杯)王翰葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?10. 出塞(秦时明月汉时关)王昌龄秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

11. 芙蓉楼送辛渐(寒雨连江夜入吴)王昌龄寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

12. 鹿柴(空山不见人)王维空山不见人,但闻人语响。

返景入深林,复照青苔上。

13. 送元二使安西(渭城朝雨浥轻尘)王维渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

14. 九月九日忆山东兄弟(独在异乡为异客)王维独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

15.《静夜思》唐·李白床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

16. 古朗月行(小时不识月)李白小时不识月,呼作白玉盘。

又疑瑶台镜,飞在青云端。

仙人垂两足,桂树何团团。

白兔捣药成,问言与谁餐。

17.望庐山瀑布(日照香炉生紫烟)李白日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

18. 赠汪伦(李白乘舟将欲行)李白李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。

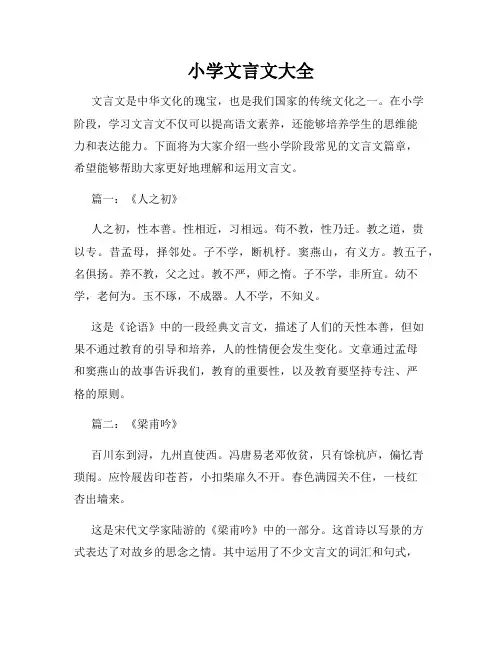

小学文言文大全文言文是中华文化的瑰宝,也是我们国家的传统文化之一。

在小学阶段,学习文言文不仅可以提高语文素养,还能够培养学生的思维能力和表达能力。

下面将为大家介绍一些小学阶段常见的文言文篇章,希望能够帮助大家更好地理解和运用文言文。

篇一:《人之初》人之初,性本善。

性相近,习相远。

苟不教,性乃迁。

教之道,贵以专。

昔孟母,择邻处。

子不学,断机杼。

窦燕山,有义方。

教五子,名俱扬。

养不教,父之过。

教不严,师之惰。

子不学,非所宜。

幼不学,老何为。

玉不琢,不成器。

人不学,不知义。

这是《论语》中的一段经典文言文,描述了人们的天性本善,但如果不通过教育的引导和培养,人的性情便会发生变化。

文章通过孟母和窦燕山的故事告诉我们,教育的重要性,以及教育要坚持专注、严格的原则。

篇二:《梁甫吟》百川东到浔,九州直使西。

冯唐易老邓攸贫,只有馀杭庐,偏忆青琐闱。

应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开。

春色满园关不住,一枝红杏出墙来。

这是宋代文学家陆游的《梁甫吟》中的一部分。

这首诗以写景的方式表达了对故乡的思念之情。

其中运用了不少文言文的词汇和句式,如“冯唐易老,邓攸贫”,“小扣柴扉久不开”,使整首诗展现出一种古朴、优美的氛围。

篇三:《登鹳雀楼》白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。

惜秦皇汉武,略输文采,唐宗宋祖,稍逊风骚。

一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。

俱往矣,数风流人物,还看今朝。

这是唐代文学家王之涣的《登鹳雀楼》。

这首诗以描写风景的方式表达了对中国优秀历史人物的赞美之情。

运用了一些文言文的表达方式,如“惜秦皇汉武,略输文采”、“唐宗宋祖,稍逊风骚”,使整首诗显得雄壮而富有韵味。

篇四:《论语选》子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”这是《论语》中的经典语句,表达了儒家思想中对学习、友谊和为人处世的看法。

其中运用了“不亦...乎”的表达方式,使整段话显得庄重而含蓄。

1、《孟母三迁》孟子幼时,其舍近墓,常嬉为墓间之事。

其母曰:“此非吾所以处吾子也。

”遂迁居市旁。

孟子又嬉为贾人炫卖之事。

其母曰:“此又非吾所以处吾子也。

”复徙居学宫旁。

孟子乃嬉为俎豆揖让进退之事,其母曰:“此可以处吾子矣。

”遂居焉。

【注释】舍:家。

嬉:游戏。

所以:用来。

处子:安顿儿子的地方。

墓间之事:指埋葬,祭扫一类的事。

贾人:商贩。

炫卖:沿街叫卖。

俎豆:古代祭祀用的两种盛器,此指祭祀仪式。

揖让进退:打拱作揖,进退庙堂等礼节。

2、《陈元方候袁公》陈元方年十一时,候袁公。

袁公问曰:“贤家君在太丘,远近称之,何所履行?”元方曰:“老父在太丘,强者绥之以德,弱者抚之以仁,恣其所安,久而益敬。

”袁公曰:“孤往者尝为邺令,正行此事。

不知卿家君法孤,孤法卿父?”元方曰:“周公、孔子,异世而出,周旋动静,万里如一。

周公不师孔子,孔子亦不师周公。

”【注释】候:拜访,问候。

履行:实践,做。

绥:安,安抚。

孤:封建时代王侯对自己的谦称。

师:学习。

【方言证古】老父:对父亲的敬称。

老,表示敬称的词头。

家君:对他人父亲的尊称。

君:对他的尊称。

3、《揠苗助长》宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:“今日病矣,予助苗长矣!”其子趋而往视之,苗则槁矣。

天下之不助苗长者寡矣!以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也;非徒无益,而又害之。

【注释】闵(mǐn):同“悯”,担心,忧虑。

长(zhǎng):生长,成长。

揠(yà):拔。

芒芒然:疲倦的样子。

其人:他家里的人。

病:精疲力尽,是引申义。

予:我,第一人称代词。

趋:快走。

往:去,到……去。

槁(gǎo):草木干枯。

耘苗:给苗锄草。

非徒:非但。

徒,只是。

益:好处。

4、《北人食菱》北人生而不识菱者,仕于南方。

席上食菱,并壳入口。

或曰:“食菱须去壳。

”其人自护其短,曰:“我非不知,并壳者,欲以去热也。

”问者曰:“北土亦有此物否?”答曰:“前山后山,何地不有?”夫菱生于水而曰土产,此坐强不知以为知也。

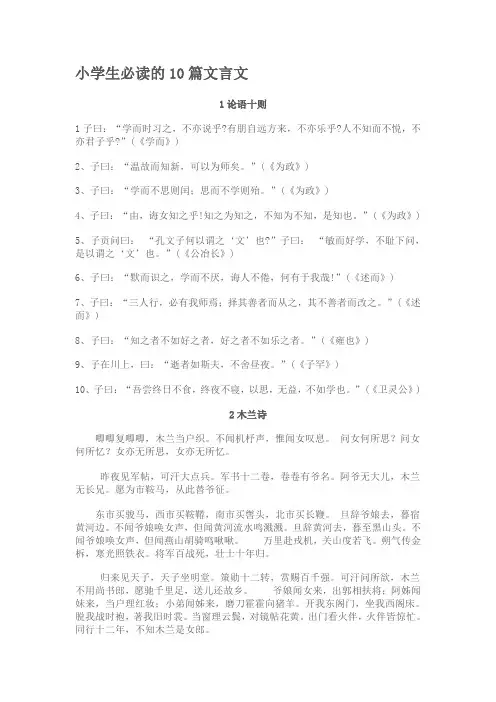

小学生必读的10篇文言文1论语十则1子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不悦,不亦君子乎?”(《学而》)2、子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”(《为政》)3、子曰:“学而不思则闰;思而不学则殆。

”(《为政》)4、子曰:“由,诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。

”(《为政》)5、子贡问曰:“孔文子何以谓之‘文’也?”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之‘文’也。

”(《公冶长》)6、子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉!”(《述而》)7、子曰:“三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。

”(《述而》)8、子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”(《雍也》)9、子在川上,曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。

”(《子罕》)10、子曰:“吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

”(《卫灵公》)2木兰诗唧唧复唧唧,木兰当户织。

不闻机杼声,惟闻女叹息。

问女何所思?问女何所忆?女亦无所思,女亦无所忆。

昨夜见军帖,可汗大点兵。

军书十二卷,卷卷有爷名。

阿爷无大儿,木兰无长兄。

愿为市鞍马,从此替爷征。

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

旦辞爷娘去,暮宿黄河边。

不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。

旦辞黄河去,暮至黑山头。

不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

万里赴戎机,关山度若飞。

朔气传金柝,寒光照铁衣。

将军百战死,壮士十年归。

归来见天子,天子坐明堂。

策勋十二转,赏赐百千强。

可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。

爷娘闻女来,出郭相扶将;阿姊闻妹来,当户理红妆;小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。

开我东阁门,坐我西阁床。

脱我战时袍,著我旧时裳。

当窗理云鬓,对镜帖花黄。

出门看火伴,火伴皆惊忙。

同行十二年,不知木兰是女郎。

雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌?3兰亭集序永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会(kuài)稽山阴之兰亭,修禊(xì)事也。

部编版小学生必诵文言文(最新版14篇)1. 《木兰辞》木兰辞是中国古代文学中的经典之作,讲述了花木兰代父从军的故事。

其中运用了丰富的修辞手法,描绘了英勇坚毅的形象。

2. 《孟子·告子上》《孟子·告子上》是孟子的一篇名篇,通过对研究和修身的讲述,强调了人的自我价值和修养的重要性。

3. 《论语·为政篇》《论语·为政篇》是孔子及其弟子言行的记录,内容涉及政治、教育、人际关系等方面,是中国古代思想和道德观念的重要概括。

4. 《韩愈·师说》《韩愈·师说》是韩愈的一篇名篇,主要强调了对师长的尊重和教育的重要性,对培养良好的品德和道德观念具有深远影响。

5. 《曹操·观沧海》《曹操·观沧海》是曹操的一首诗,通过观察大自然,表达了对人生和世界的思考,其中的意境深远,意味深长。

6. 《杜甫·月夜忆舍弟》《杜甫·月夜忆舍弟》是杜甫的一首诗,通过描写兄弟之情和人生的离别,表达了对亲情的思念和珍惜。

7. 《白居易·赋得古原草送别》《白居易·赋得古原草送别》是白居易的一首诗,通过描绘大自然的美景和离别之情,表达了对友谊和生命的感悟。

8. 《陆游·秋夜将晓出篱门迎凉有感二首·其一》《陆游·秋夜将晓出篱门迎凉有感二首·其一》是陆游的一首七绝诗,通过对秋夜的描述,表达了对岁月流转和生活的深切体悟。

9. 《辛弃疾·水调歌头·明月几时有》《辛弃疾·水调歌头·明月几时有》是辛弃疾的一首词,通过对明月的描绘,表达了对友情和爱情的思念和追忆。

10. 《红楼梦·葬花吟》《红楼梦·葬花吟》是曹雪芹的一篇诗词,通过悼念已逝的花朵,表达了对生命的反思和对悲欢离合的感慨。

11. 《西游记·大闹天宫》《西游记·大闹天宫》是中国四大名著之一,描写了孙悟空与天神们的斗争,展现了勇气、智慧和正义的力量。

小学生必背文言文60篇一、任务背景小学生需要学习文言文,以便更好地理解中国传统文化和文字的演变过程。

本文将介绍小学生必背的文言文60篇,以供学生参考和背诵。

二、演义1. 《论语》•子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”•子曰:“人之生也直,义也竞与礼,礼也尽礼,而听于诗,乐也,君子安而不忘,知而不忘,仁者不忘也。

”•子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”•子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”•子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”•子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

”•子曰:“三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。

”•子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

”•子曰:“君子周而不比,小人比而不周。

”•子曰:“唯女子与小人为难养也。

近之则不孙,远之则怨!”2. 《庄子》•庄子曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。

”•庄子曰:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。

”•庄子曰:“知者不言,言者不知。

”•庄子曰:“生于忧患,死于安乐。

”•庄子曰:“鳞爪之政,不足以为民也。

”•庄子曰:“知足不辱,知止不殆,可以长久。

”•庄子曰:“君子之交淡如水,小人之交甘如醴;君子淡以亲,哀以友,小人甘以欺。

”•庄子曰:“大知闲闲,小知间间。

”•庄子曰:“人之所以能,不由人之所不能。

”•庄子曰:“年四十而见恶焉,其终也已。

”三、论述以上是小学生必背的文言文60篇,涵盖了《论语》和《庄子》的经典语句。

通过背诵这些文言文,小学生可以加深对中国传统文化和古代智慧的理解。

同时,通过分析这些文言文的语言特点和文化内涵,小学生还可以提升自己的语言表达能力和思维方式。

这些文言文包含了孔子的言行和庄子的哲思,对于小学生的成长和人格塑造有着积极的影响。

通过学习他们的智慧和真知灼见,小学生可以树立正确的人生观、价值观和道德观。

在学习这些文言文的过程中,小学生可以借助一些学习方法和辅助工具。

小学生经典古文诵读篇目(40篇)1、曹冲称象曹冲生五六岁,智意所及,有若成人之智。

时孙权曾致(zhì)巨象,太祖欲知其斤重,访之群下,咸(xián)莫能出其理。

冲曰:“置(zhì)象大船之上,而刻其水痕所至(zhì),称物以载(zài)之,则校(jiào)可知矣(yǐ)。

”太祖悦,即施(shī)行焉(yān)。

【注释】:①智意:聪明才智②致:送给③群下:部下,下属④咸:都、全部⑤校:考察,衡量⑥太祖悦,即施行焉:太祖(曹操)很高兴,马上照这个办法做了。

【译文】:曹冲五六岁的时候,聪明才智所达到的程度,像成人一样。

有一次,孙权送来了一头巨象,太祖想知道这象的重量,问过属下,都没有提出有效的办法。

曹冲说:“把象赶到大船上,在水面所达到的地方做上记号,再用其他东西代替大象,然后称一下这些东西就知道大象的重量了。

”太祖听了很高兴,马上照这个办法做了。

2、望梅止渴魏武行役(yì),失汲(jí)道,军皆(jiē)渴,乃令曰:“前有大梅林,饶(ráo)子,甘酸可以解渴。

”士卒闻之,口皆出水,乘此得及前源。

【注释】:①役:打仗②失:丧失,失掉,没③汲:水源④军:喻指全军⑤乃:就⑥饶:富足,多⑦饶子:果实结得多⑧闻:听说⑨乘:利用⑩及:到了⑾源:水源【译文】:魏武帝(曹操)行军途中,找不到水源,士兵们都渴得厉害,于是他传令道:“前边有一片梅子林,结了很多果子,酸甜可以解渴。

”士兵听说后,嘴里都流出了口水,利用这个办法部队赶到前方,找到了水源。

【寓意】比喻愿望无法实现,用空想安慰自己。

3、翠鸟移巢翠鸟①先高作巢以避患②,及生子③,爱之,恐坠④,稍下⑤作巢。

子长羽毛,复⑥益⑦爱之,又更下巢⑧,而人遂⑨得而取之⑩矣。

——冯梦龙《古今谭概》【注释】:①翠鸟:即翡翠鸟,雄的叫翡,雌的叫翠,经常栖息在水边的树洞内,捕食昆虫、小鱼。

②避患:避免灾祸。

执竿入城鲁有执长竿入城门者,初竖执之,不可入,横执之,亦不可入,计无所出。

俄有老父(fǔ)至,曰:“吾非圣人,但见事多矣。

何不以锯中截(jié)而入?”遂依而截之。

【注释】执:拿。

俄:不久,一会儿。

但:只,只是。

以锯中截:用锯子从中间截断。

遂:于是,就。

依:依照。

【译文】鲁国有个拿着长长的竿子进入城门的人,起初竖立起来拿着长竿,不能进入城门;横过来拿着长竿,也不能进入城门,实在想不出办法来了。

一会儿,有个老人来到这里说:“我并不是圣贤,只不过是见到的事情多了。

为什么不用锯子将长竿从中截断后进入城门呢?”(那个鲁国人)于是依照老人的办法将长竿截断了。

智子疑邻宋有富人,天雨(yù)墙坏,其子曰:“不筑,必将有盗。

”其邻人之父(fǔ)亦云。

暮而果大亡其财,其家甚智其子,而疑邻人之父。

【注释】雨:下雨。

名词作动词,读“yù”。

筑:修补。

父:老年男子,读“fǔ”。

亦:也。

云:说。

甚:很。

智其子:以为他的儿子很聪明。

【译文】宋国有个富人,因下大雨,墙坍塌(tān tā)下来。

他儿子说:“如果不(赶紧)修筑它,一定有盗贼进来偷东西。

”他邻居家的老人也这么说。

这天晚上果然丢失了大量财物,这家人很赞赏儿子聪明,却怀疑偷盗是邻居家的老人干的。

苏堤杂花苏公堤(dī),春时晨光初起,宿雾未散,杂花生树,飞英蘸(zhàn)波,纷披掩映,如列锦铺绣。

览胜者咸(xi án)谓四时皆宜,而春晓为最。

【译文】杭州西湖的苏公堤,春天的清晨,太阳刚刚升起,夜里的雾气还没有散开,各种颜色的花朵开放在碧绿的树枝上,飞落的花瓣飘落在碧波之上,树木的枝条纷纷披散下来,花枝错杂,相互掩映,就像绣着精美花纹的锦缎。

前来欣赏美景的人都说,(这个地方的风景)一年四季都很美,然而,春天的早晨是最美的。

母鸡母鸡孵(fū)卵(luǎn),数周成雏(chú)。

随母出行,未尝远离。

母鸡每得食,必先唤其雏。

小学生文言文必读40篇1. 小学生必背50篇古文江南敕勒歌咏鹅咏柳风凉州词登鹳雀楼春晓凉州词出塞芙蓉楼送辛渐鹿柴送元二使安西九月九日忆山东兄弟静夜思古朗月行(节选)望庐山瀑布赠汪伦黄鹤楼送孟浩然之广陵早发白帝城望天门山别董大绝句春夜喜雨绝句江畔独步寻花游子吟江雪寻隐者不遇枫桥夜泊渔歌子塞下曲望洞庭浪淘沙池上赋得古原草送别忆江南悯农(一)悯农(二)山行清明江南春登乐游原蜂小儿垂钓江上渔者元日泊船瓜洲书湖阴先生壁六月二十七日望湖楼醉书饮湖上初晴后雨惠崇《春江晓景》题西林壁夏日绝句示儿秋夜将晓出篱门迎凉有感四时田园杂兴(昼出耘田)四时田园杂兴(梅子金黄)小池晓出净慈寺送林子方春日题临安邸游园不值乡村四月墨梅石灰吟竹石所见己亥杂诗村居长歌行七步诗回乡偶书宿建德江从军行竹里馆独坐敬亭山秋浦歌闻官军收河南河北赠花卿江南逢李龟年逢雪宿芙蓉山主人寒食滁州西涧竹枝词乌衣巷秋夕商山早行梅花菩萨蛮·书江西造口壁朝天子·咏喇叭一共九十多篇,其实都是该背的,想要五十个,从里面挑就行了。

2. 小学生必背50篇古文江南敕勒歌咏鹅咏柳风凉州词登鹳雀楼春晓凉州词出塞芙蓉楼送辛渐送元二使安西九月九日忆山东兄弟静夜思古朗月行(节选)望庐山瀑布赠汪伦黄鹤楼送孟浩然之广陵早发白帝城望天门山别董大绝句春夜喜雨绝句江畔独步寻花游子吟江雪寻隐者不遇枫桥夜泊渔歌子塞下曲望洞庭浪淘沙池上赋得古原草送别忆江南悯农(一)悯农(二)山行清明登乐游原蜂小儿垂钓江上渔者元日泊船瓜洲书湖阴先生壁六月二十七日望湖楼醉书饮湖上初晴后雨惠崇《春江晓景》题西林壁夏日绝句示儿秋夜将晓出篱门迎凉有感四时田园杂兴(昼出耘田)四时田园杂兴(梅子金黄)小池晓出净慈寺送林子方春日题临安邸游园不值乡村四月墨梅石灰吟竹石所见己亥杂诗村居长歌行回乡偶书宿建德江从军行竹里馆独坐敬亭山秋浦歌闻官军收河南河北赠花卿江南逢李龟年逢雪宿芙蓉山主人寒食滁州西涧竹枝词乌衣巷秋夕商山早行梅花菩萨蛮·书江西造口壁朝天子·咏喇叭一共九十多篇,其实都是该背的,想要五十个,从里面挑就行了。

小学必背文言文和意思(通用10篇)导语:文言文在近些年的小升初考试中也越来越受重视,因为时代距离现在久远,很多字词等现代孩子理解起来还是非常困难的。

下面由小编为大家整理的小学必背文言文和意思,希望可以帮助到大家!小学必背文言文和意思篇1【原文】钟毓(yù)兄弟小时,值父昼寝,因共偷服药酒。

其父时觉,且托寐(mèi)以观之。

毓拜而后饮,会饮而不拜。

既而问毓何以拜,毓曰:"酒以成礼,不敢不拜。

"又问会何以不拜,会曰:"偷本非礼,所以不拜。

"(选自南朝·宋·刘义庆《世说新语》)【注释】1.托:假装。

2.酒以成礼:酒是用来完成礼仪的。

3.以:用来,连词,表目的。

4.值:正好。

5.寝:睡觉。

6.因:趁机。

7.时:当时。

8.而:连词,表承接。

9.而:连词,表转折,译为却、但是。

10.既而:过了一会儿。

11.何以:为什么。

12.觉:醒。

13.值:当......时。

14.且:尚且,姑且。

15.且托寐以观之:姑且装睡看看他们怎么样。

16.既而问毓何以拜:随后父亲问钟毓为什么要行礼。

17.共:一同。

【文言知识】释“觉” 上文“其父时觉”中的“觉”,不是指“发觉”,而是指“醒”,句意为当时他们的父亲醒过来了。

又,文言文中的“睡觉”,指睡后醒来。

又,“盗半夜入室,主人未觉”,意为小偷半夜入室,而主人为醒。

【参考译文】钟毓兄弟小时候在父亲午睡的时候,趁机一起偷药酒喝。

他们的父亲当时已发觉,暂且故意装睡,看他们怎么样。

钟毓行礼后才喝酒,钟会只喝酒不行礼。

随后父亲问钟毓为什么要行礼,钟毓回答说:"酒是用来完成礼仪的,不敢不行礼。

"又问钟会为什么不行礼,钟会说:"偷,本来就是非礼的行为,所以用不着行礼。

"小学必背文言文和意思篇2【原文】公明仪为①牛弹清角之操②,伏③食如故④。

非牛不闻,不合其耳⑤也。

转为蚊虻之声,孤犊之鸣⑥,即掉⑦尾奋⑧耳,蹀躞⑨而听。

小学必背文言文60篇1.1、黄琬巧对黄琬幼而慧。

祖父琼,为魏郡太守。

建和元年正月日食。

京师不见而琼以状闻。

太后诏问所食多少。

琼思其对而未知所况。

琬年七岁,在旁,曰:“何不言日食之余如月之初?”琼大惊,即以其言应诏,而深奇爱之。

【注释】①建和:汉桓帝年号。

建和元年为公元147年。

②京师不见:京城里看不到那次日食的情况。

【文化常识】“太后”及其他。

自从秦朝起,天子称“皇帝”,皇帝的妻子称“皇后”。

“太后”(或皇太后)指皇帝的母亲(周朝诸侯王的母亲也称“太后”),皇帝的父亲称“太上皇”。

皇帝的祖母称“太皇太后”,皇帝的祖父叫“太上太皇”。

“太”有至高至大的意思,因此皇帝的医生叫“太医”,皇帝的老师叫“太师”,皇帝的祖庙叫“太庙”。

【思考与练习】1、解释:①诏②奇2、翻译:①琼思其对而未知所况;②即以其言应诏3、选择:“琼以状闻”有以下理解,哪一项是不正确的?①黄琼因此听说了这情况;②黄琼把这情况报告皇上;③黄琼把这情况让皇上听到。

4、理解:黄琬说的日食后的样子到底是怎样的?2.2、神童庄有恭粤中庄有恭,幼有神童之誉。

家邻镇粤将军署,时为放风筝之戏,适落于将军署之内宅,庄直入索取。

诸役以其神格非凡,遽诘之曰:“童子何来?”庄以实对。

将军曰:“汝曾读书否?曾属对否?”庄曰:“对,小事耳,何难之有!”将军曰:“能对几字?”庄曰:“一字能字,一百字亦能之。

”将军以其方之大而夸也,因指厅事所张画幅而命之对曰“旧画一堂,龙不吟,虎不啸,花不闻香鸟不叫,见此小子可笑可笑。

”庄曰:“即此间一局棋,便可对矣。

”应声云:“残棋半局,车无轮,马无鞍,炮无烟火卒无粮,喝声将军提防提防。

”【注释】①粤中:今广东番禺市。

②庄有恭:清朝人,官至刑部尚书。

③神格:神条与气质。

④曾属对否:曾经学过对对子吗?⑤厅事:指大堂。

⑥火卒:军中伙夫。

【文化常识】象棋。

围棋与象棋是中国的两大棋类活动。

多数专家认为,先有围棋后有象棋。

“象棋”一词最早出现在《楚辞·招魂》中,自秦汉至唐初,象棋中只有将、车、马、卒四个兵种。

小学必背小古文16篇1.精卫填海炎帝之少女,名曰女娃。

女娃游于东海,溺而不返,故为精卫,常衔西山之木石,以堙于东海。

译文:炎帝的小女儿,名叫女娃。

有一次,女娃去东海游玩,溺水身亡,再也没有回来,因此化为精卫鸟。

经常口衔西山上的树枝和石块,用来填塞东海。

2.司马光砸缸群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中。

众皆弃去,光持石击瓮破之,水迸,儿得活。

译文:司马光和一群小孩子在庭院里面玩,一个小孩站在大缸上面,失足跌落缸中被水淹没,其他的小孩子都跑掉了,只有司马光拿石头砸开了缸,水从而流出,小孩子得以活命。

3.守株待兔宋人有耕田者。

田中有株,兔走触株,折颈而死。

因释其耒而守株,冀复得兔。

兔不可复得,而身为宋国笑。

译文:宋国有个农民,他的田地中有一截树桩。

一天,一只跑得飞快的野兔撞在了树桩上,扭断了脖子死了。

于是,农民便放下他的农具日日夜夜守在树桩子旁边,希望能再得到一只兔子。

然而野兔是不可能再次得到的,而他自己也被后人所耻笑。

4.大禹治水尧舜时,九河不治,洪水泛滥。

尧用鲧治水,鲧用雍堵之法,九年而无功。

后舜用禹治水,禹开九州,通九道,陂九泽,度九山。

疏通河道,因势利导,十三年终克水患。

一成一败,其治不同也。

译文:尧、舜在位的时候,黄河流域发生了很大的水灾,庄稼被淹,房屋被毁。

尧任用鲧来治水,鲧运用堵塞的办法,花了多年时间也没有把洪水制伏。

后来舜用禹来治水,禹采取疏通的办法,花了十三年,终于把洪水给制服了。

他们两个人一个成功一个失败,那是因为采取的方法不同啊。

5.王戎不取道旁王戎七岁,尝与诸小儿游。

看道边李树多子折枝,诸儿竞走取之,唯戎不动。

人问之,答曰:“树在道边而多子,此必苦李。

”取之,信然。

译文:王戎七岁的时候,曾经和许多小孩一起嬉戏玩耍。

他们看见路边李子树上果实累累,把树枝都压弯了。

许多孩子都争相跑过去摘李子,只有王戎没有动。

有人问他为什么不去摘李子,王戎回答说:“李树在路边竟然还有这么多李子,这一定是苦李子。

1、爱莲说【作者】周敦颐【朝代】宋【原文】水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!【译文】水上、陆地上各种草本木本的花,值得喜爱的非常多。

晋代的陶渊明唯独喜爱菊花。

从李氏唐朝以来,世人大多喜爱牡丹。

我唯独喜爱莲花从积存的淤泥中长出却不被污染,经过清水的洗涤却不显得妖艳。

(它的茎)中间贯通外形挺直,不生蔓,也不长枝。

香气传播更加清香,笔直洁净地竖立在水中。

(人们)可以远远地观赏(莲),而不可轻易地玩弄它啊。

我认为菊花,是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中的君子。

唉!对于菊花的喜爱,在陶渊明以后很少听到了。

对于莲花的喜爱,和我一样的还有谁?(对于)牡丹的喜爱,人数当然就很多了!【赏析】这篇文章可明显分为二部分:前一部分对莲花高洁的形象极尽铺排描绘之能事;第二部分则揭示了莲花的比喻义,分评三花,并以莲自况,抒发了作者内心深沉的慨叹。

作者起笔说:“水陆草木之花,可爱者甚蕃。

”选用“可爱”二字,包罗群芳,表明托物寄兴,并不刻意求工,极见其立言斟酌之妙。

接着叙说“晋陶渊明独爱菊”。

陶渊明不肯为五斗米折腰,解绶归隐后,饮酒赋诗,安享“采菊东篱下,悠然见南山”的田园逸趣。

“独爱菊”,显示渊明雅致芬芳,傲然物外的性格,而且更加明确了题意:陶渊明可以爱菊抒怀,我怎不可独爱莲呢?继写“自李唐来,世人甚爱牡丹”,写了唐人,特别是统治阶层“甚爱牡丹”的好尚,这几句像是重复,但实为加深语意也,而且此句入文,让对比感更为强烈,为其求莲之高洁铺下了引子。

大意是周敦颐本人独爱莲与晋陶渊明的爱菊避世不同,为保持一份高洁,宁愿终老南山。

他要在尘世中当个出淤泥而不染的君子。

这种在污世保持清白与独自避世求真的心态,与众人皆羡富贵(牡丹)的从众心态是有着思想境界上本质的区别的。

这为爱莲说所要表达的“出淤泥而不染”作了最好的铺垫。

然后作者撇开一笔说,让那班人爱其所爱吧,“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”。

这一连串铺叙,对莲花挺拔秀丽的芳姿,清逸超群的令德,特别是可敬而不可侮慢的嵚崎磊落的风范,作了有力的渲染。

这几句隐喻作者本身具有“出淤泥而不染,濯清莲而不妖”的高尚品格。

实际上,他说的意思就是:官场黑暗,要在官场上保持自己高洁的品格,就如同莲花出淤泥而不染那么难。

这也是他为官的经验总结,因为他不想同流合污。

而“濯清莲而不妖”,不过是作者的一种良好愿望罢了。

他为官正直,数洗冤狱,为民作主;晚年定居庐山,著书明道,洁身自爱,颐养天年,便是身体力行,澹泊明志的体现。

这正是这篇小品能给人思想情趣以深切感染的着力之处。

接下来,作者对三种花象征的不同性格进行了比较和品评:“予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

”本来,花是不具备人格的,但在作者眼里,莲花近于菊,却不像菊那样清高冷傲,似乎是逃避现实的隐者;它更不像牡丹那样妍丽妖冶,以富贵媚人。

莲花出于污浊现实而不受沾染,受清水洗濯而不显妖冶,实为百花丛中的贤君子。

另外,莲花又是佛教中的圣物,如来、观音均以莲花为座。

唐释道世《三宝敬佛》云:“故十方诸佛,同出于淤泥之浊;三身正觉,俱坐于莲台之上。

”作者《题莲》诗也云:“佛爱我亦爱,清香蝶不偷。

一般清意味,不上美人头。

与这篇小品参照,情趣相得益彰。

最后,作者评花进而对“爱”也作出评价:“噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!”深深地慨叹:当今之世真隐者少,有德者寡,而趋炎附势钻刺富贵之门的小人比比皆是;这莽莽红尘,能有几个志同道合之人,共同去根治这社会痼疾呢?这里先用花进行比喻,让花的特性喻人,虽平淡,但比喻帖切,然后借花喻人,将陶渊明的避世,世人皆追求荣华富贵的心态描写的淋漓尽致。

言下虽不免流露出一种孤掌难鸣的哀怨,但意味深长,无情地鞭挞了那些寡廉鲜耻之徒。

这里,周敦颐是高傲的,他那种不从众只求纯净的心态,在碌碌尘世中是难能可贵的。

他感叹,是因为世风日下,大多数人皆被世事玷染。

作者通过对莲花的爱慕与礼赞,表明自己对美好理想的憧憬,对高尚情操的崇奉,对庸劣世态的憎恶。

2、劝学【作者】荀子【朝代】先秦(战国末期)【原文】君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。

木直中绳,輮以为轮,其曲中规。

虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。

故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。

假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。

君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。

锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

【译文】君子说:学习是不可以停止的。

靛青,是从蓝草里提取的,然而却比蓝草的颜色更青;冰,是水凝结而成的,然而却比水更寒冷。

木材笔直,合乎墨线,但是(用火萃取)使它弯曲成车轮,(那么)木材的弯度(就)合乎(圆到)如圆规画的一般的标准了,即使又被风吹日晒而干枯了,(木材)也不会再挺直,用火萃取使它成为这样的。

所以木材经墨线比量过就变得笔直,金属制的刀剑拿到磨刀石上去磨就能变得锋利,君子广博地学习,并且每天检验反省自己,那么他就会智慧明理并且行为没有过错了。

我曾经一天到晚地冥思苦想,(却)比不上片刻学到的知识(收获大);我曾经踮起脚向远处望,(却)不如登到高处见得广。

登到高处招手,手臂并没有加长,可是远处的人却能看见;顺着风喊,声音并没有加大,可是听的人却能听得很清楚。

借助车马的人,并不是脚走得快,却可以达到千里之外,借助舟船的人,并不善于游泳,却可以横渡长江黄河。

君子的资质秉性跟一般人没什么不同,(只是君子)善于借助外物罢了。

堆积土石成了高山,风雨就从这里兴起了;汇积水流成为深渊,蛟龙就从这里产生了;积累善行养成高尚的品德,自然会心智澄明,也就具有了圣人的精神境界。

所以不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远;不积累细小的流水,就没有办法汇成江河大海。

骏马一跨跃,也不足十步远;劣马拉车走十天,(也能到达,)它的成绩来源于走个不停。

(如果)刻几下就停下来了,(那么)腐烂的木头也刻不断。

(如果)不停地刻下去,(那么)金石也能雕刻成功。

蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下可以喝到土壤里的水,这是由于它用心专一啊。

螃蟹有六条腿,两个蟹钳,(但是)如果没有蛇、鳝的洞穴它就无处存身,这是因为它用心浮躁啊。

3、为学【作者】彭端淑【朝代】清【原文】天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。

人之为学有难易乎?学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。

吾资之昏,不逮人也,吾材之庸,不逮人也;旦旦而学之,久而不怠焉,迄乎成,而亦不知其昏与庸也。

吾资之聪,倍人也,吾材之敏,倍人也;屏弃而不用,其与昏与庸无以异也。

圣人之道,卒于鲁也传之。

然则昏庸聪敏之用,岂有常哉?蜀之鄙有二僧:其一贫,其一富。

贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?”富者曰:“子何恃而往?”曰:“吾一瓶一钵足矣。

”富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。

子何恃而往!”越明年,贫者自南海还,以告富者,富者有惭色。

西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。

人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?是故聪与敏,可恃而不可恃也;自恃其聪与敏而不学者,自败者也。

昏与庸,可限而不可限也;不自限其昏与庸,而力学不倦者,自力者也。

【译文】天下的事情有困难和容易的区别吗?只要肯做,那么困难的事情也变得容易了;如果不做,那么容易的事情也变得困难了。

人们做学问有困难和容易的区别吗?只要肯学,那么困难的学问也变得容易了;如果不学,那么容易的学问也变得困难了。

我天资愚笨,赶不上别人;我才能平庸,赶不上别人。

我每天持之以恒地提高自己,(也可翻译为:每天不停地学习。

)等到学成了,也就不知道自己愚笨与平庸了。

我天资聪明,超过别人;能力也超过别人,却不努力去发挥,即与普通人无异。

孔子的学问最终是靠不怎么聪明的曾参传下来的。

如此看来聪明愚笨,难道是一成不变的吗?四川边境有两个和尚,其中一个贫穷,其中一个富裕。

穷和尚对有钱的和尚说:“我想要到南海去,怎么样?” 富和尚说:“你凭着什么去?” 穷和尚说:“我只需要一个水瓶一个饭碗就足够了。

” 富和尚说:“我几年来想要雇船顺江而下,尚且没有成功。

你凭着什么去?” 到了第二年,穷和尚从南海回来了,把到过南海的这件事告诉富和尚。

富和尚的脸上露出了惭愧的神情。

四川距离南海,不知道有几千里路,富和尚不能到达可是穷和尚到达了。

一个人立志求学,难道还不如四川边境的那个穷和尚吗?因此,聪明与敏睿,可以依靠但也不可以依靠; 自己依靠着聪明与敏捷而不努力学习的人,是自己毁了自己。

愚笨和平庸,可以限制又不可以限制; 不被自己的愚笨平庸所局限而努力不倦地学习的人,是靠自己努力学成的。

【启示】这个故事告诉我们,我们只有立下了目标,努力去实现,才会获得成功。

主观努力是成败的关键。

人贵立志,事在人为。

人要立长志,不要常立志。

人之为学,贵在立志,无论客观条件的好坏,天资的高低,关键在于主观努力。

文中“吾一瓶一钵足矣”的两个“一”字表现贫者对物质要求极低,一个“足”字体现了他战胜困难的坚定信心,表现了贫者面对困难知难而进的勇气和实现远大理想的坚定信念,以及无所畏惧的坚强意志和敢于大胆实践的精神成功到行动,坚持到立志文中以四川两个和尚去南海的故事为例,生动形象地说明了难与易的辩证关系,告诉我们事在人为的道理。

所以我们要奋发学习。

也就是说:人贵立志,事在人为。

立志求学,勤奋努力。

【作者简介】本文选自《白鹤堂文集》,原题为《为学一首示子侄》。

作者彭端淑(1699 年-1779 年)字乐斋,清代眉州丹棱(今四川丹棱县),号仪一。

生于清圣祖康熙三十八年,卒于清高宗乾隆四十四年。

彭端淑十岁能文,十二岁入县学,与兄彭端洪、弟彭肇洙、彭遵泗在丹棱萃龙山的紫云寺读书。

雍正四年(1726 年),彭端淑考中举人;雍正十一年又考中进士,进入仕途,任吏部主事,迁本部员外郎、郎中。

乾隆十二年(1747 年),彭端淑充顺天(今北京)乡试同考官。