附录3+生物制品附

- 格式:doc

- 大小:57.00 KB

- 文档页数:6

关于发布《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》无菌药品等 5 个附录的公告2011年02月24日发布国家食品药品监督管理局公告2011 年第16 号关于发布《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》无菌药品等5 个附录的公告有关管理事宜的公告根据卫生部令第79 号《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》第三百一十条规定,现发布无菌药品、原料药、生物制品、血液制品及中药制剂等5 个附录,作为《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》配套文件,自2011 年 3 月1 日起施行。

特此公告。

附件:1.无菌药品2.原料药3.生物制品4.血液制品5.中药制剂国家食品药品监督管理局二一一年二月二十四日附录1:无菌药品第一章范围第一条无菌药品是指法定药品标准中列有无菌检查项目的制剂和原料药,包括无菌制剂和无菌原料药。

第二条本附录适用于无菌制剂生产全过程以及无菌原料药的灭菌和无菌生产过程。

第二章原则第三条无菌药品的生产须满足其质量和预定用途的要求,应当最大限度降低微生物、各种微粒和热原的污染。

生产人员的技能、所接受的培训及其工作态度是达到上述目标的关键因素,无菌药品的生产必须严格按照精心设计并经验证的方法及规程进行,产品的无菌或其它质量特性绝不能只依赖于任何形式的最终处理或成品检验(包括无菌检查)。

第四条无菌药品按生产工艺可分为两类:采用最终灭菌工艺的为最终灭菌产品;部分或全部工序采用无菌生产工艺的为非最终灭菌产品。

第五条无菌药品生产的人员、设备和物料应通过气锁间进入洁净区,采用机械连续传输物料的,应当用正压气流保护并监测压差。

第六条物料准备、产品配制和灌装或分装等操作必须在洁净区内分区域(室)进行。

第七条应当根据产品特性、工艺和设备等因素,确定无菌药品生产用洁净区的级别。

每一步生产操作的环境都应当达到适当的动态洁净度标准,尽可能降低产品或所处理的物料被微粒或微生物污染的风险。

第三章洁净度级别及监测第八条洁净区的设计必须符合相应的洁净度要求,包括达到“静态”和“动态”的标准。

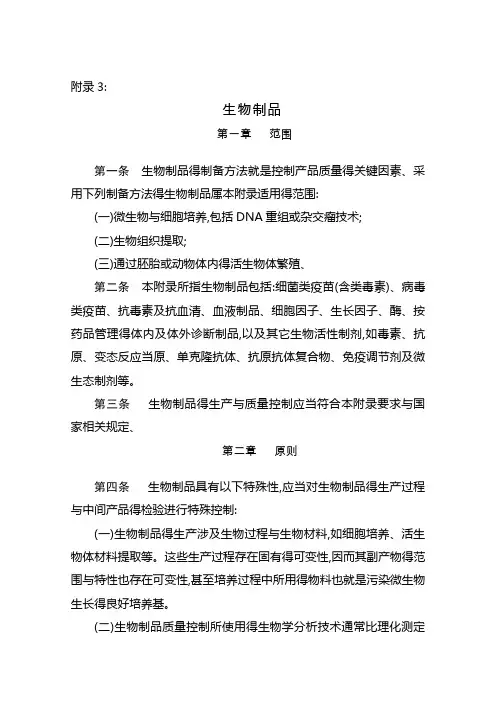

药品生产质量管理规范年修订附录生物制品文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]附录3:生物制品第一章范围第一条生物制品的制备方法是控制产品质量的关键因素。

采用下列制备方法的生物制品属本附录适用的范围:(一)微生物和细胞培养,包括DNA重组或杂交瘤技术;(二)生物组织提取;(三)通过胚胎或动物体内的活生物体繁殖。

第二条本附录所指生物制品包括:细菌类疫苗(含类毒素)、病毒类疫苗、抗毒素及抗血清、血液制品、细胞因子、生长因子、酶、按药品管理的体内及体外诊断制品,以及其它生物活性制剂,如毒素、抗原、变态反应当原、单克隆抗体、抗原抗体复合物、免疫调节剂及微生态制剂等。

第三条生物制品的生产和质量控制应当符合本附录要求和国家相关规定。

第二章原则第四条生物制品具有以下特殊性,应当对生物制品的生产过程和中间产品的检验进行特殊控制:(一)生物制品的生产涉及生物过程和生物材料,如细胞培养、活生物体材料提取等。

这些生产过程存在固有的可变性,因而其副产物的范围和特性也存在可变性,甚至培养过程中所用的物料也是污染微生物生长的良好培养基。

(二)生物制品质量控制所使用的生物学分析技术通常比理化测定具有更大的可变性。

(三)为提高产品效价(免疫原性)或维持生物活性,常需在成品中加入佐剂或保护剂,致使部分检验项目不能在制成成品后进行。

第三章人员第五条从事生物制品生产、质量保证、质量控制及其他相关人员(包括清洁、维修人员)均应根据其生产的制品和所从事的生产操作进行专业知识和安全防护要求的培训。

第六条生产管理负责人、质量管理负责人和质量受权人应当具有相应的专业知识(微生物学、生物学、免疫学、生物化学、生物制品学等),并能够在生产、质量管理中履行职责。

第七条应当对所生产品种的生物安全进行评估,根据评估结果,对生产、维修、检验、动物饲养的操作人员、管理人员接种相应的疫苗,并定期体检。

第八条患有传染病、皮肤病以及皮肤有伤口者、对产品质量和安全性有潜在不利影响的人员,均不得进入生产区进行操作或质量检验。

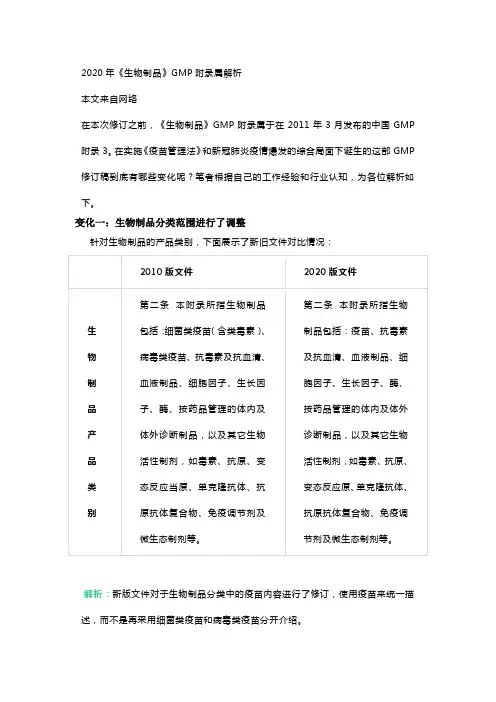

2020年《生物制品》GMP附录属解析本文来自网络在本次修订之前,《生物制品》GMP附录属于在2011年3月发布的中国GMP 附录3。

在实施《疫苗管理法》和新冠肺炎疫情爆发的综合局面下诞生的这部GMP 修订稿到底有哪些变化呢?笔者根据自己的工作经验和行业认知,为各位解析如下。

变化一:生物制品分类范围进行了调整解析:新版文件对于生物制品分类中的疫苗内容进行了修订,使用疫苗来统一描述,而不是再采用细菌类疫苗和病毒类疫苗分开介绍。

2010版文件2020版文件具体要求第五条从事生物制品生产、质量保证、质量控制及其他相关人员(包括清洁、维修人员)均应根据其生产的制品和所从事的生产操作进行专业知识和安全防护要求的培训。

第六条生产管理负责人、质量管理负责人和质量受权人应当具有相应的专业知识(微生物学、生物学、免疫学、生物化学、生物制品学等),并能够在生产、质量管理中履行职责。

第七条应当对所生产品种的生物安全进行评估,根据评估结果,对生产、维修、检验、动物饲养的操作人员、管理人员接种相应的疫苗,并定期体检。

第八条患有传染病、皮肤病以及皮肤有伤口者、对产品质量和安全性有潜在不利影响的人员,均不得进入生产区进行操作或质量检验。

未经批准的人员不得进第六条应当加强对关键人员的培训和考核,培训内容至少包括相关法律法规、安全防护、技术标准等,并应当每年对相关人员进行专业考核。

从事生物制品生产、质量保证、质量控制及其他相关人员(包括清洁、维修人员)均应根据其生产的制品和所从事的生产操作进行专业知识和安全防护要求的培训。

第七条生产管理负责人、质量管理负责人和质量受权人应当具有相应的专业知识(微生物学、生物学、免疫学、生物化学、生物制品学等),并能够在生产、质量管理中履行职责。

疫苗生产企业生产管理负责人、质量管理负责人和质量受权人应当具有药学、医学等相关专业本科及以上学历(或中级以上职称),并具有5 年以上从事相关领域生产质量管理经验,以保证能够在生产、质量管理中履行职责,并承担相关责任。

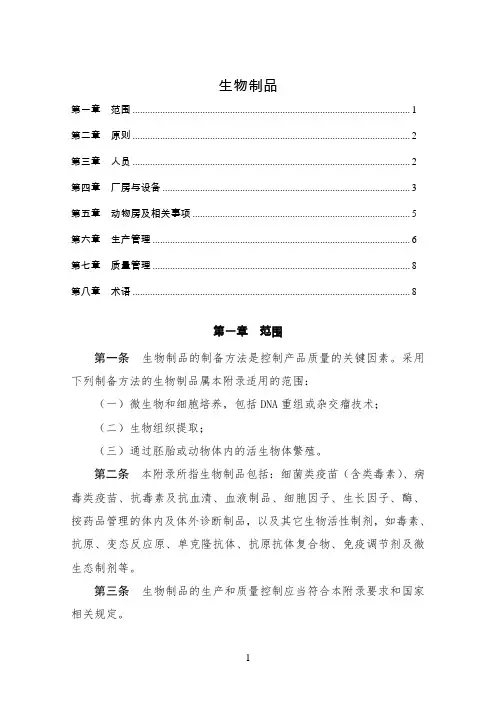

生物制品第一章范围 (1)第二章原则 (2)第三章人员 (2)第四章厂房与设备 (3)第五章动物房及相关事项 (5)第六章生产管理 (6)第七章质量管理 (8)第八章术语 (8)第一章范围第一条生物制品的制备方法是控制产品质量的关键因素。

采用下列制备方法的生物制品属本附录适用的范围:(一)微生物和细胞培养,包括DNA重组或杂交瘤技术;(二)生物组织提取;(三)通过胚胎或动物体内的活生物体繁殖。

第二条本附录所指生物制品包括:细菌类疫苗(含类毒素)、病毒类疫苗、抗毒素及抗血清、血液制品、细胞因子、生长因子、酶、按药品管理的体内及体外诊断制品,以及其它生物活性制剂,如毒素、抗原、变态反应原、单克隆抗体、抗原抗体复合物、免疫调节剂及微生态制剂等。

第三条生物制品的生产和质量控制应当符合本附录要求和国家相关规定。

第二章原则第四条生物制品具有以下特殊性,应当对生物制品的生产过程和中间产品的检验进行特殊控制:(一)生物制品的生产涉及生物过程和生物材料,如细胞培养、活生物体材料提取等。

这些生产过程存在固有的可变性,因而其副产物的范围和特性也存在可变性,甚至培养过程中所用的物料也是污染微生物生长的良好培养基。

(二)生物制品质量控制所使用的生物学分析技术通常比理化测定具有更大的可变性。

(三)为提高产品效价(免疫原性)或维持生物活性,常需在成品中加入佐剂或保护剂,致使部分检验项目不能在制成成品后进行。

第三章人员第五条从事生物制品生产、质量保证、质量控制及其他相关人员(包括清洁、维修人员)均应根据其生产的制品和所从事的生产操作进行专业知识和安全防护要求的培训。

第六条生产管理负责人、质量管理负责人和质量受权人应当具有相应的专业知识(微生物学、生物学、免疫学、生物化学、生物制品学等),并能够在生产、质量管理中履行职责。

第七条应当对所生产品种的生物安全进行评估,根据评估结果,对生产、维修、检验、动物饲养的操作人员、管理人员接种相应的疫苗,并定期体检。

附录3:生物制品第一章范围第一条生物制品得制备方法就是控制产品质量得关键因素、采用下列制备方法得生物制品属本附录适用得范围:(一)微生物与细胞培养,包括DNA重组或杂交瘤技术;(二)生物组织提取;(三)通过胚胎或动物体内得活生物体繁殖、第二条本附录所指生物制品包括:细菌类疫苗(含类毒素)、病毒类疫苗、抗毒素及抗血清、血液制品、细胞因子、生长因子、酶、按药品管理得体内及体外诊断制品,以及其它生物活性制剂,如毒素、抗原、变态反应当原、单克隆抗体、抗原抗体复合物、免疫调节剂及微生态制剂等。

第三条生物制品得生产与质量控制应当符合本附录要求与国家相关规定、第二章原则第四条生物制品具有以下特殊性,应当对生物制品得生产过程与中间产品得检验进行特殊控制:(一)生物制品得生产涉及生物过程与生物材料,如细胞培养、活生物体材料提取等。

这些生产过程存在固有得可变性,因而其副产物得范围与特性也存在可变性,甚至培养过程中所用得物料也就是污染微生物生长得良好培养基。

(二)生物制品质量控制所使用得生物学分析技术通常比理化测定具有更大得可变性。

(三)为提高产品效价(免疫原性)或维持生物活性,常需在成品中加入佐剂或保护剂,致使部分检验项目不能在制成成品后进行。

第三章人员第五条从事生物制品生产、质量保证、质量控制及其她相关人员(包括清洁、维修人员)均应根据其生产得制品与所从事得生产操作进行专业知识与安全防护要求得培训。

第六条生产管理负责人、质量管理负责人与质量受权人应当具有相应得专业知识(微生物学、生物学、免疫学、生物化学、生物制品学等),并能够在生产、质量管理中履行职责。

第七条应当对所生产品种得生物安全进行评估,根据评估结果,对生产、维修、检验、动物饲养得操作人员、管理人员接种相应得疫苗,并定期体检。

第八条患有传染病、皮肤病以及皮肤有伤口者、对产品质量与安全性有潜在不利影响得人员,均不得进入生产区进行操作或质量检验、未经批准得人员不得进入生产操作区、第九条从事卡介苗或结核菌素生产得人员应当定期进行肺部X 光透视或其它相关项目健康状况检查。

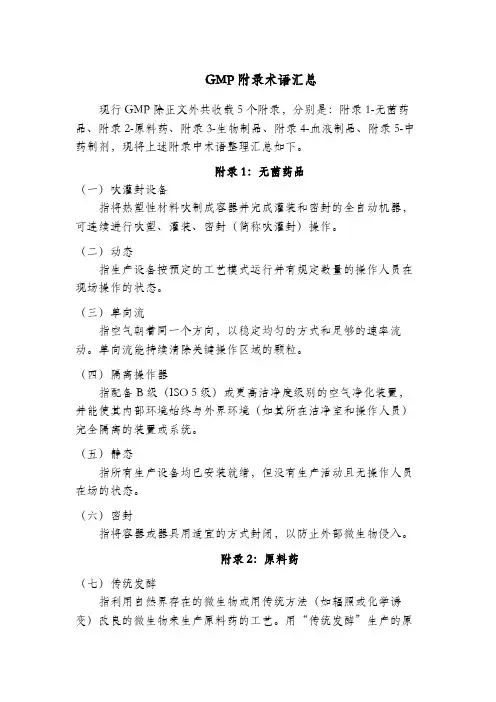

GMP附录术语汇总现行GMP除正文外共收载5个附录,分别是:附录1-无菌药品、附录2-原料药、附录3-生物制品、附录4-血液制品、附录5-中药制剂,现将上述附录中术语整理汇总如下。

附录1:无菌药品(一)吹灌封设备指将热塑性材料吹制成容器并完成灌装和密封的全自动机器,可连续进行吹塑、灌装、密封(简称吹灌封)操作。

(二)动态指生产设备按预定的工艺模式运行并有规定数量的操作人员在现场操作的状态。

(三)单向流指空气朝着同一个方向,以稳定均匀的方式和足够的速率流动。

单向流能持续清除关键操作区域的颗粒。

(四)隔离操作器指配备B级(ISO 5级)或更高洁净度级别的空气净化装置,并能使其内部环境始终与外界环境(如其所在洁净室和操作人员)完全隔离的装置或系统。

(五)静态指所有生产设备均已安装就绪,但没有生产活动且无操作人员在场的状态。

(六)密封指将容器或器具用适宜的方式封闭,以防止外部微生物侵入。

附录2:原料药(七)传统发酵指利用自然界存在的微生物或用传统方法(如辐照或化学诱变)改良的微生物来生产原料药的工艺。

用“传统发酵”生产的原料药通常是小分子产品,如抗生素、氨基酸、维生素和糖类。

(八)非无菌原料药法定药品标准中未列有无菌检查项目的原料药。

(九)关键质量属性指某种物理、化学、生物学或微生物学的性质,应当有适当限度、范围或分布,保证预期的产品质量。

(十)工艺助剂在原料药或中间产品生产中起辅助作用、本身不参与化学或生物学反应的物料(如助滤剂、活性炭,但不包括溶剂)。

(十一)母液结晶或分离后剩下的残留液附录3:生物制品(十二)原料指生物制品生产过程中使用的所有生物材料和化学材料,不包括辅料。

(十三)辅料指生物制品在配制过程中所使用的辅助材料,如佐剂、稳定剂、赋形剂等。

附录4:血液制品无附录5:中药制剂(十四)原材料指未经前处理加工或未经炮制的中药材。

关于发布《药品生产质量管理规(2010年修订)》无菌药品等5个附录的公告2011年02月24日发布国家食品药品监督管理局公告2011年第16号关于发布《药品生产质量管理规(2010年修订)》无菌药品等5个附录的公告有关管理事宜的公告根据卫生部令第79号《药品生产质量管理规(2010年修订)》第三百一十条规定,现发布无菌药品、原料药、生物制品、血液制品及中药制剂等5个附录,作为《药品生产质量管理规(2010年修订)》配套文件,自2011年3月1日起施行。

特此公告。

附件:1.无菌药品2.原料药3.生物制品4.血液制品5.中药制剂国家食品药品监督管理局二○一一年二月二十四日附录1:无菌药品第一章围第一条无菌药品是指法定药品标准中列有无菌检查项目的制剂和原料药,包括无菌制剂和无菌原料药。

第二条本附录适用于无菌制剂生产全过程以及无菌原料药的灭菌和无菌生产过程。

第二章原则第三条无菌药品的生产须满足其质量和预定用途的要求,应当最大限度降低微生物、各种微粒和热原的污染。

生产人员的技能、所接受的培训及其工作态度是达到上述目标的关键因素,无菌药品的生产必须严格按照精心设计并经验证的方法及规程进行,产品的无菌或其它质量特性绝不能只依赖于任何形式的最终处理或成品检验(包括无菌检查)。

第四条无菌药品按生产工艺可分为两类:采用最终灭菌工艺的为最终灭菌产品;部分或全部工序采用无菌生产工艺的为非最终灭菌产品。

第五条无菌药品生产的人员、设备和物料应通过气锁间进入洁净区,采用机械连续传输物料的,应当用正压气流保护并监测压差。

第六条物料准备、产品配制和灌装或分装等操作必须在洁净区分区域(室)进行。

第七条应当根据产品特性、工艺和设备等因素,确定无菌药品生产用洁净区的级别。

每一步生产操作的环境都应当达到适当的动态洁净度标准,尽可能降低产品或所处理的物料被微粒或微生物污染的风险。

第三章洁净度级别及监测第八条洁净区的设计必须符合相应的洁净度要求,包括达到“静态”和“动态”的标准。

附录3兽用生物制品第一章总则第一条兽用生物制品系指以天然或人工改造的微生物、寄生虫、生物毒素或生物组织及代谢产物等为材料,采用生物学、分子生物学或生物化学、生物工程等相应技术制成,用于预防、治疗、诊断动物疫病或改变动物生产性能的制品。

第二条本附录所指兽用生物制品(以下简称制品)是除动物体外疫病诊断或免疫监测试剂外的其他所有制品。

第三条制品的生产和质量控制应当符合本附录要求和国家相关规定。

第四条制品生产应对原辅材料、包装材料、生产过程和中间产品等进行控制。

生产涉及活的微生物时,应采取有效的防护措施,确保生物安全。

第二章人员第五条从事制品生产、质量检验、质量控制及相关岗位的人员均应根据其生产的制品和所从事的生产操作进行安全防护和生物安全要求的培训和考核。

第六条应当根据生产和检验所涉及病原微生物安全风险评估的结果,对生产、维修、检验、动物饲养的操作人员、涉及人畜共患病疫苗的生产和管理人员进行定期专项体检,并接种相应的疫苗。

第七条生产期间,未采用规定的去污染措施,生产人员不得由操作活微生物或动物的区域进入到操作其他制品或微生物的区域。

第八条从事生产操作的人员与动物饲养人员不得兼任。

第三章厂房与设备第九条制品生产环境的空气洁净度级别应当与产品和生产操作相适应。

制品生产操作应当在符合下表中规定的相应级别的洁净区内进行,未列出的操作可参照下表在适当级别的洁净区内进行:注:(1)A、B、C、D 4个级别相关标准见无菌兽药附录。

(2)指轧盖前产品处于较好密封状态下。

如处于非完全密封状态,则轧盖活动需设置在与分装或灌装活动相同的洁净级别下。

第十条各类制品生产过程中涉及一、二类病原微生物操作,其空气净化系统等设施还应符合《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准》。

第十一条生产过程中使用某些特定活生物体(如芽孢)阶段,要求设备专用,并在隔离或封闭系统内进行。

第十二条操作一、二类病原微生物、人畜共患病病原微生物、芽孢菌以及特定微生物(如高致病性禽流感灭活疫苗生产用毒株)应在独立的建筑物内进行,其生产设备须专用,并有符合相应规定的防护措施和消毒灭菌、防散毒设施。

关于发布《药品生产质量管理规范(2010年修订)》无菌药品等5个附录的公告2011年02月24日发布国家食品药品监督管理局公告2011年第16号关于发布《药品生产质量管理规范(2010年修订)》无菌药品等5个附录的公告有关管理事宜的公告根据卫生部令第79号《药品生产质量管理规范(2010年修订)》第三百一十条规定,现发布无菌药品、原料药、生物制品、血液制品及中药制剂等5个附录,作为《药品生产质量管理规范(2010年修订)》配套文件,自2011年3月1日起施行。

特此公告。

附件:1.无菌药品2.原料药3.生物制品4.血液制品5.中药制剂国家食品药品监督管理局二○一一年二月二十四日附录1:无菌药品第一章范围第一条无菌药品是指法定药品标准中列有无菌检查项目的制剂和原料药,包括无菌制剂和无菌原料药。

第二条本附录适用于无菌制剂生产全过程以及无菌原料药的灭菌和无菌生产过程。

第二章原则第三条无菌药品的生产须满足其质量和预定用途的要求,应当最大限度降低微生物、各种微粒和热原的污染。

生产人员的技能、所接受的培训及其工作态度是达到上述目标的关键因素,无菌药品的生产必须严格按照精心设计并经验证的方法及规程进行,产品的无菌或其它质量特性绝不能只依赖于任何形式的最终处理或成品检验(包括无菌检查)。

第四条无菌药品按生产工艺可分为两类:采用最终灭菌工艺的为最终灭菌产品;部分或全部工序采用无菌生产工艺的为非最终灭菌产品。

第五条无菌药品生产的人员、设备和物料应通过气锁间进入洁净区,采用机械连续传输物料的,应当用正压气流保护并监测压差。

第六条物料准备、产品配制和灌装或分装等操作必须在洁净区内分区域(室)进行。

第七条应当根据产品特性、工艺和设备等因素,确定无菌药品生产用洁净区的级别。

每一步生产操作的环境都应当达到适当的动态洁净度标准,尽可能降低产品或所处理的物料被微粒或微生物污染的风险。

第三章洁净度级别及监测第八条洁净区的设计必须符合相应的洁净度要求,包括达到“静态”和“动态”的标准。

《药品生产质量管理规范》附录3生物制品生物制品第一章范畴第一条生物制品的制备方法是操纵产品质量的关键因素。

采纳下列制备方法的生物制品属本附录适用的范畴:(一)微生物和细胞培养,包括DNA重组或杂交瘤技术;(二)生物组织提取;(三)通过胚胎或动物体内的活生物体繁育。

第二条本附录所指生物制品包括:细菌类疫苗(含类毒素)、病毒类疫苗、抗毒素及抗血清、血液制品、细胞因子、生长因子、酶、按药品治理的体内及体外诊断制品,以及其它生物活性制剂,如毒素、抗原、变态反应当原、单克隆抗体、抗原抗体复合物、免疫调剂剂及微生态制剂等。

第三条生物制品的生产和质量操纵应当符合本附录要求和国家有关规定。

第二章原则(一)生物制品的生产涉及生物过程和生物材料,如细胞培养、活生物体材料提取等。

这些生产过程存在固有的可变性,因而其副产物的范畴和特性也存在可变性,甚至培养过程中所用的物料也是污染微生物生长的良好培养基。

(二)生物制品质量操纵所使用的生物学分析技术通常比理化测定具有更大的可变性。

(三)为提升产品效价(免疫原性)或坚持生物活性,常需在成品中加入佐剂或爱护剂,致使部分检验项目不能在制成成品后进行。

第三章人员第五条从事生物制品生产、质量保证、质量操纵及其他有关人员(包括清洁、修理人员)均应按照其生产的制品和所从事的生产操作进行专业知识和安全防护要求的培训。

第六条生产治理负责人、质量治理负责人和质量受权人应当具有相应的专业知识(微生物学、生物学、免疫学、生物化学、生物制品学等),并能够在生产、质量治理中履行职责。

第七条应当对所生产品种的生物安全进行评估,按照评估结果,对生产、修理、检验、动物饲养的操作人员、治理人员接种相应的疫苗,并定期体检。

第八条患有传染病、皮肤病以及皮肤有伤口者、对产品质量和安全性有潜在不利阻碍的人员,均不得进入生产区进行操作或质量检验。

未经批准的人员不得进入生产操作区。

第九条从事卡介苗或结核菌素生产的人员应当定期进行肺部X光透视或其它有关项目健康状况检查。

附录3:生物制品第一章范围第一条生物制品的制备方法是控制产品质量的关键因素。

采用下列制备方法的生物制品属本附录适用的范围:(一)微生物和细胞培养,包括DNA重组或杂交瘤技术;(二)生物组织提取;(三)通过胚胎或动物体内的活生物体繁殖.第二条本附录所指生物制品包括:细菌类疫苗(含类毒素)、病毒类疫苗、抗毒素及抗血清、血液制品、细胞因子、生长因子、酶、按药品管理的体内及体外诊断制品,以及其它生物活性制剂,如毒素、抗原、变态反应当原、单克隆抗体、抗原抗体复合物、免疫调节剂及微生态制剂等。

第三条生物制品的生产和质量控制应当符合本附录要求和国家相关规定.第二章原则第四条生物制品具有以下特殊性,应当对生物制品的生产过程和中间产品的检验进行特殊控制:(一)生物制品的生产涉及生物过程和生物材料,如细胞培养、活生物体材料提取等。

这些生产过程存在固有的可变性,因而其副产物的范围和特性也存在可变性,甚至培养过程中所用的物料也是污染微生物生长的良好培养基.(二)生物制品质量控制所使用的生物学分析技术通常比理化测定具有更大的可变性。

(三)为提高产品效价(免疫原性)或维持生物活性,常需在成品中加入佐剂或保护剂,致使部分检验项目不能在制成成品后进行.第三章人员第五条从事生物制品生产、质量保证、质量控制及其他相关人员(包括清洁、维修人员)均应根据其生产的制品和所从事的生产操作进行专业知识和安全防护要求的培训。

第六条生产管理负责人、质量管理负责人和质量受权人应当具有相应的专业知识(微生物学、生物学、免疫学、生物化学、生物制品学等),并能够在生产、质量管理中履行职责。

第七条应当对所生产品种的生物安全进行评估,根据评估结果,对生产、维修、检验、动物饲养的操作人员、管理人员接种相应的疫苗,并定期体检。

第八条患有传染病、皮肤病以及皮肤有伤口者、对产品质量和安全性有潜在不利影响的人员,均不得进入生产区进行操作或质量检验。

未经批准的人员不得进入生产操作区。

生物制品无菌试验规程生物制品不得含有杂菌(有专门规定者除外),灭活菌苗、疫苗不得含有活的本菌、本毒。

在制造过程中应由制造部门按各制品制造及检定规程规定进行无菌试验,分装后的制品须经质量检定部门做最后检定。

各种生物制品的无菌试验除有专门规定者外,均应按照本规程的规定进行。

1 抽样1.1原液及半成品原液及半成品应每瓶分别进行无菌试验,其抽样量应至少为0.1%,但不得少于1.0ml。

1.1.1 大罐稀释的制品抽样数量不得少于10ml。

1.1.2 原液及半成品每开瓶一次,应如上法抽验。

1.2 成品每亚批均应进行无菌试验,样品应随机抽取,应具有代表性(包括分装过程的前、中、后样品)。

1.2.1分装量在100支(瓶)或以下者抽检不少于5支,101~500支(瓶)者抽检不少于10支(瓶),501~10000支(瓶)者抽检不少于20支(瓶,10001支(瓶)以上者抽检40支(瓶)。

1.2.2每瓶装量20ml以上的冻干血液制品,每柜冻干200瓶以下者抽检2瓶,200瓶及以上者抽检4瓶。

6~20ml抽检量加倍。

5ml和5ml以下者按1.2.1项抽检。

1.3凡规定需作支原体检查的制品,均应在半成品时按亚批进行检查,成品可不再做。

2 无菌试验用培养基(培养基处方可附录1)2.1 检查制品中本菌是否存活应采用适于本菌发育生长的培养基(在半成品时检查,有专门规定者除外)。

2.2 检查需氧性和厌氧性杂菌应采用硫乙醇酸盐培养基。

检查不含汞类防腐剂制品中的需氧性和厌氧性杂菌时,该培养基中可不加硫乙醇酸盐。

检查霉菌和腐生菌应采用改良马丁培养基。

检查混浊制品可采用不含琼脂的硫乙醇酸盐培养基。

检查活菌苗时可加大琼脂含量,做成斜面。

2.3 检查支原体应采用猪胃消化液半固体或牛心消化液半固体培养基。

2.4 生物制品无菌试验用培养基亦可用经检定合格的干燥培养基配制。

2.5 无菌试验培养基的灵敏度,乙型溶血性链球菌(32210株)应达到10-8,短芽胞杆菌(7316株)和生孢子梭状芽胞杆菌(64941株)应达到10-7,白色念珠菌(ATCc 10231)和腊叶芽枝霉应达到10-6。

附录3:生物制品第一章围第一条生物制品的制备方法是控制产品质量的关键因素。

按照下列方法制备的生物制品属本附录适用的围:1.微生物培养物,不包括重组DNA制品;2.微生物和细胞培养物,包括由DNA重组或杂交瘤技术制备的制品;3.生物组织提取物;4.通过胚胎或动物体的活生物体繁殖。

第二条采用上述方法制备的生物制品包括:细菌类疫苗(含类毒素)、病毒类疫苗、抗毒素及抗血清、血液制品、细胞因子、生长因子、酶、体及体外诊断制品,以及其他生物活性制剂,如毒素、抗原、变态反应原、单克隆抗体、抗原抗体复合物、免疫调节剂及微生态制剂等。

第三条生物制品还应符合其它有关规定。

第二章原则第四条生物制品的特殊性:1.生物制品的生产涉及生物过程和生物材料,如细胞培养、活生物体材料提取等。

这些生产过程存在固有的可变性,因而其副产物的围和特性也存在可变性,甚至培养过程中所用的物料也是污染微生物生长的良好培养基;2.生物制品质量控制所使用的生物学分析技术通常比理化测定具有更大的可变性;3.为提高产品效价(免疫原性)或维持生物活性,常需在成品中加入佐剂或保护剂,致使部分检验项目不能在制成成品后进行。

应对生物制品的生产过程和中间产品的检验进行特殊控制,以确保产品的质量和安全。

第三章人员第五条从事生物制品生产的全体人员(包括清洁人员、维修人员)均应根据其生产的制品和所从事的生产操作进行专业(卫生学、微生物学等)和安全防护培训。

第六条生产管理负责人和质量受权人应具有相应的专业知识(细菌学、病毒学、生物学、分子生物学、生物化学、免疫学、医学、药学等),并有丰富的实践经验,以确保其能够在生产、质量管理中履行职责。

第七条根据所生产制品的生物安全评估结果,应对生产、维修、检验、动物饲养的操作人员、管理人员接种相应的疫苗并定期体检。

第八条患有传染病、皮肤病、皮肤有伤口者和对制品质量和安全性有潜在不利影响的人员,均不得进入生产区进行操作或质量检验。

未经批准的人员不得进入生产操作区。

第九条从事卡介苗或结核菌素生产的人员应定期进行肺部X光透视或其它相关项目健康状况检查。

第十条同一生产日,未采用规定的去污染措施,员工不得从有可能接触活有机体或动物体的区域穿越到生产其它产品处理不同有机体的区域中去。

第十一条从事生产操作的人员应与动物饲养人员分开,不得兼任。

第四章厂房与设备第十二条生物制品生产环境的空气洁净度级别应与产品和生产操作相适应。

生物制品生产的厂房与设施不应对原料、中间体和成品有潜在的污染。

第十三条制品生产过程中涉及高危致病因子的操作,其空气净化系统等设施还应符合特殊要求。

第十四条生物制品的生产操作应在符合下表中规定的相应级别的洁净区进行,未列出的操作可参照下表在适当级别的洁净区进行:第十五条当存在交叉污染风险时,特别是生产过程中使用某些特定活生物体阶段,应根据产品特性和设备情况,采取相应的预防措施,如使用专用厂房和设备、阶段性生产方式、使用密闭系统等。

第十六条各种灭活疫苗(包括基因重组疫苗)、类毒素和细菌提取物等,灭活后可与其他无菌生物制品交替使用同一灌装间和灌装、冻干设施。

但在一种制品分装结束后,必须进行有效的清洁和消毒。

(查2010版药典相关要求保持一致)第十七条卡介苗和结核菌素生产厂房必须与其它制品生产厂房严格分开,生产中涉及活生物的生产设备应专用。

第十八条致病性芽胞菌操作直至灭活过程完成前应使用专用设施。

炭疽杆菌、肉毒梭状芽胞杆菌和破伤风梭状芽胞杆菌制品须在相应专用设施生产。

第十九条其他种类芽孢菌产品,如设备专用于生产孢子形成体,当加工处理一种制品时应集中生产。

在某一设施或一套设施中分期轮换生产芽胞菌制品时,在规定时间只能生产一种制品。

第二十条使用密闭系统进行生物发酵的可以在同一区域同时生产,如单克隆抗体和重组DNA制品。

第二十一条无菌制剂生产加工区域应符合洁净度级别要求,并保持相对正压;操作有致病作用的微生物应在专门的区域进行,并保持相对负压;采用无菌工艺处理病原体的负压区或生物安全柜,其周围环境应是相对正压的洁净区。

第二十二条有菌(毒)操作区与无菌(毒)操作区应有各自独立的空气净化系统。

来自病原体操作区的空气不得再循环,来自危险度为二类以上病原体的空气应通过除菌过滤器排放,滤器的性能应定期检查。

第二十三条用于加工处理活生物体的生产操作区和设备应便于清洁和去污染(如可采用熏蒸消毒法)。

清洁和去污染的有效性应经验证。

第二十四条用于活生物体培养的设备,其设计应能防止培养物受到外源污染。

第二十五条管道系统、阀门和呼吸过滤器应便于清洁和灭菌。

应尽量采用在线清洁、在线灭菌系统。

密闭容器(如发酵罐)的阀门应能用蒸汽灭菌。

呼吸过滤器应为疏水性材质,且使用效期应经验证。

第二十六条涉及菌毒种或产品直接暴露的隔离、封闭系统应定期证明其无泄漏风险。

第二十七条生产过程中污染病原体的物品和设备均要与未用过的灭菌物品和设备分开,并有明显标志。

第二十八条生产区可存放少量生产过程中需要称量的储备物(如缓冲液)。

根据生产工艺要求,洁净室(区)设置的称量室或备料室,空气洁净度等级应与生产要求一致,并应有捕尘和防止交叉污染的措施。

第二十九条洁净区设置的冷库和恒温室,应采取必要、有效的隔离或防止污染的措施,避免对生产区造成污染。

第五章动物房及相关事项第三十条用于生物制品生产的动物房、质量检定动物房必须与制品生产区各自分开。

动物房的设计、建造及动物饲养管理要求等,应符合实验动物管理的相关规定。

第三十一条应对生产及检验用动物的健康状况进行监控并有相应详细记录,容至少包括动物来源、动物繁殖和饲养条件、动物健康情况等。

第三十二条生产和检定用动物应符合《中华人民国药典》的要求。

第六章生产管理原辅料第三十三条生物制品生产用物料须向合法和有质量保证的供应商采购,应对供应商进行评估并与之签订较固定供需合同,以确保其物料的质量和稳定性。

第三十四条应明确规定原辅料的供货渠道、货源及适用围。

生产用的主要原辅料必须符合质量标准,并由质量管理部门检验合格放行后方可发放使用。

第三十五条当原辅料的检验周期较长时,允许检验完成前投入使用,但只有全部检验结果符合标准时,才能放行相应的成品。

种子批和细胞库系统第三十六条生产和检定用细胞需建立完善的细胞库系统(原始细胞库、主代细胞库和工作细胞库)。

细胞库系统应包括:细胞原始来源(核型分析、致瘤性)、群体倍增数、传代谱系、细胞是否为单一纯化细胞系、制备方法、最适保存条件等。

细胞库系统的建立、维护和检定应符合《中华人民国药典》的要求。

第三十七条生产和检定用菌毒种应建立完善的种子批系统(原始种子批、主代种子批和工作种子批)。

种子批系统应有菌毒种原始来源、菌毒种特征鉴定、传代谱系、菌毒种是否为单一纯微生物、生产和培育特征、最适保存条件等完整资料。

菌毒种种子批系统的建立、维护、保存和检定应符合《中华人民国药典》的要求。

第三十八条应通过连续生产批次产品的一致性确认种子批和细胞库的适用性。

种子批和细胞库建立、保存和使用的方式,应能最大限度降低污染或变异的风险。

第三十九条种子批或细胞库与成品之间的传代数目(倍增次数、转代次数)应与已批准注册资料中的规定一致,不应随生产规模变化而改变。

第四十条应在适当受控环境下建立种子批和细胞库,以保护种子、细胞库和操作人员。

在建立种子批和细胞库的过程中,不应在同一区域或由同一人同时处理其它活性或传染性物料(如病毒、细胞系或细胞株)。

第四十一条只有经批准的人员才允许从事种子批和细胞库操作,且需在指定人员的监督下进行。

接触种子批和细胞库的人员应经过批准。

第四十二条种子批和细胞库稳定性和复情况应有记录。

储藏容器应有明确的标签,并于适当温度下保存。

库存台帐应长期妥善保存。

冷藏库的温度应有连续记录,液氮储藏条件应有适当的监测。

任何偏离储藏条件的偏差及纠正措施都应记录。

第四十三条不同种子批或细胞库的储藏方式应能避免差错、混淆或交叉污染。

生产用种子批和细胞库应在规定的储藏条件下分别妥善保存,只允许指定人员进入,以避免全部丢失的风险。

第四十四条在储藏期间,装有主代种子批、主代细胞库或工作种子批、工作细胞库的全部容器应同等处理。

一旦取出使用,不得再返回库储藏。

生产操作第四十五条应按照《中华人民国药典》中的“生物制品分批规程”对生物制品分批并编制生产批号。

第四十六条应证明培养基促进生长的特性。

培养基中不得擅自添加未经批准的物质。

第四十七条向发酵罐或其它容器中加料或从中取样时,应检查并确保管路连接正确,并在严格控制的条件下进行,确保不发生污染和差错。

第四十八条产品的离心和混合过程可能会产生悬浮微粒,有必要对这些操作采取隔离措施,防止活性生物的扩散。

第四十九条培养基应尽可能在线灭菌。

向发酵罐、反应罐气、添加培养基、酸、碱、消泡剂等成分时尽可能使用可在线灭菌的过滤器。

第五十条应对任何病毒去除或灭活工序进行充分验证,并采取措施防止生产过程中已完成病毒去除或灭活处理的产品被再次污染。

第五十一条使用二类以上病原体强污染性材料进行制品生产时,对其排出污物和可疑污染物品应有有效的原位消毒设施,单独灭菌或完全灭活后,方可移出工作区。

第五十二条不同产品的纯化应使用专用的层析分离柱,并应在不同批次之间进行灭菌或消毒。

不得将同一分离柱用于生产的不同阶段。

应明确规定分离柱的合格标准、清洁或灭菌方法及使用寿命。

第五十三条对用于实验取样、检测或日常监测(如空气采样器)的用具和设备,应制定严格的清洁和消毒程序避免引起交叉污染。

有些用具或设备要根据生产的风险等级进行评估,必要时做到专物专区专用。

第七章质量管理第五十四条对生物制品原辅料、原液、半成品及成品应严格按照《中华人民国药典》或国家药品监督管理部门批准的质量标准进行检定。

第五十五条中间产品的检验应在适当的生产阶段完成,当检验周期较长时,允许先进行后续工艺生产,但结果合格后方可放行成品。

第五十六条必要时,中间产品的留样数量应充足,并在适宜条件下贮存,以满足复试或对中间控制确认的需要。

某些原辅料根据其自身特点(如用于配制培养基的组分)可不必留样。

第五十七条应对生产过程中某些工艺(如发酵工艺)的相关参数进行连续监控,连续监控数据应纳入批记录。

第五十八条应对采用连续培养工艺(如微载体培养)生产的制品制定特殊的质量控制要求。

第八章术语1.原料指生物制品生产过程中使用的所有生物材料和化学材料,不包括辅料。

2.辅料指生物制品在配制过程中所使用的辅助材料,如佐剂、稳定剂、赋形剂等。