尼尔_波斯曼传播思想再研究_陈力丹

- 格式:pdf

- 大小:610.78 KB

- 文档页数:5

工具理性的批判:波兹曼媒介文化批判思想的理论溯源陈彤(辽宁大学艺术学院,辽宁沈阳110136)摘要:尼尔·波兹曼媒介文化批判理论思想的形成受到诸多后现代文化理论的影响,有着复杂的社会历史与文化语境成因。

具体来看,波兹曼的理论思想是基于丹尼尔·贝尔提出的后工业社会背景而建立的,它立足于赫胥黎所构建的反技术乌托邦性质的人文主义立场,汲取了法兰克福学派与意识形态理论的批判精神,继承并发展了麦克卢汉的当代媒介文化理论,最终与鲍德里亚等人的商业符号消费理论形成现实互释,吹响了对于当代西方工具理性与技术垄断批判的先锋号角。

关键词:尼尔·波兹曼;人文立场;大众媒介;技术批判中图分类号:G206文献标识码:A 文章编号:1002-3291(2023)03-0122-09尼尔·波兹曼的媒介文化批判理论产生于西方后现代文化语境当中,其理论观点的形成受到诸多后现代文化理论的影响。

在这些理论当中,丹尼尔·贝尔、奥尔德斯·赫胥黎、于尔根·哈贝马斯、路易斯·阿尔都塞、马歇尔·麦克卢汉、让-鲍德里亚等人的理论观点都在不同程度上对波兹曼的媒介文化批判理论产生了重要影响。

这些思想观点为波兹曼媒介文化理论的形成提供了背景语境与理论成因,也为其理论的核心观点提供了思想支撑与观念互释,并且潜移默化地影响了波兹曼鲜明批判风格的形成。

一、贝尔后工业社会理论的当代反思美国社会学家丹尼尔·贝尔(1919—2011年)在其著作《后工业社会的来临》中,通过对西方后工业社会文化的反思,形成对于当代西方文化走向的分析和预判。

贝尔对于西方后工业社会中文化艺术的反思对波兹曼的媒介文化批判理论产生了重要的影响,其理论中关于西方后工业社会来临的展望也构成了波兹曼理论观点形成的文化背景语境。

贝尔作为西方后现代文化理论的先行者,他的理论为西方后现代文化的发展衍生奠定了基础。

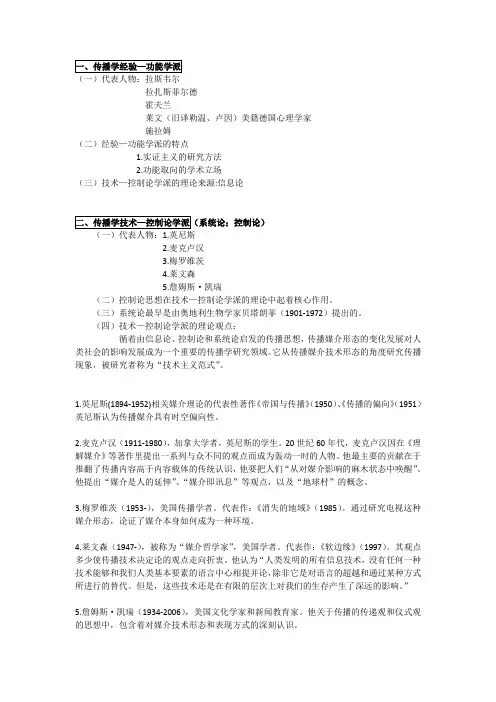

(一)代表人物:拉斯韦尔拉扎斯菲尔德霍夫兰莱文(旧译勒温、卢因)美籍德国心理学家施拉姆(二)经验—功能学派的特点1.实证主义的研究方法2.功能取向的学术立场(三)技术—控制论学派的理论来源:信息论(一)代表人物:1.英尼斯2.麦克卢汉3.梅罗维茨4.莱文森5.詹姆斯·凯瑞(二)控制论思想在技术—控制论学派的理论中起着核心作用。

(三)系统论最早是由奥地利生物学家贝塔朗菲(1901-1972)提出的。

(四)技术—控制论学派的理论观点:循着由信息论、控制论和系统论启发的传播思想,传播媒介形态的变化发展对人类社会的影响发展成为一个重要的传播学研究领域。

它从传播媒介技术形态的角度研究传播现象,被研究者称为“技术主义范式”。

1.英尼斯(1894-1952)相关媒介理论的代表性著作《帝国与传播》(1950)、《传播的偏向》(1951)英尼斯认为传播媒介具有时空偏向性。

2.麦克卢汉(1911-1980),加拿大学者,英尼斯的学生。

20世纪60年代,麦克卢汉因在《理解媒介》等著作里提出一系列与众不同的观点而成为轰动一时的人物。

他最主要的贡献在于推翻了传播内容高于内容载体的传统认识,他要把人们“从对媒介影响的麻木状态中唤醒”。

他提出“媒介是人的延伸”、“媒介即讯息”等观点,以及“地球村”的概念。

3.梅罗维茨(1953-),美国传播学者。

代表作:《消失的地域》(1985)。

通过研究电视这种媒介形态,论证了媒介本身如何成为一种环境。

4.莱文森(1947-),被称为“媒介哲学家”,美国学者。

代表作:《软边缘》(1997)。

其观点多少使传播技术决定论的观点走向折衷。

他认为“人类发明的所有信息技术,没有任何一种技术能够和我们人类基本要素的语言中心相提并论,除非它是对语言的超越和通过某种方式所进行的替代。

但是,这些技术还是在有限的层次上对我们的生存产生了深远的影响。

”5.詹姆斯·凯瑞(1934-2006),美国文化学家和新闻教育家。

传播学十大经典解读一、本文概述传播学作为一门独立的学科,经历了从诞生到发展的历程,积累了大量宝贵的理论与研究成果。

本文将选取传播学中的十大经典解读,旨在通过对这些经典理论的深入剖析,帮助读者更好地理解和把握传播学的核心思想与发展脉络。

这些经典解读不仅涵盖了传播学的基本概念、理论框架和研究方法,还深入探讨了传播与社会、文化、心理等多个领域的紧密联系。

通过本文的阅读,读者将能够对传播学有一个全面而深入的认识,从而更好地理解传播现象,指导实践工作,并推动传播学研究的进一步发展。

二、拉扎斯菲尔德的两级传播理论在传播学领域,拉扎斯菲尔德的两级传播理论堪称经典。

这一理论打破了传统的“魔弹论”观点,即信息一旦发出,就能像子弹一样击中并改变受众。

相反,拉扎斯菲尔德强调信息传播过程中的复杂性和间接性。

他通过实证研究,特别是在选举研究中,发现信息并非直接从媒介流向大众,而是先经过一小部分“意见领袖”的筛选和解释,再通过这些意见领袖传递给更广泛的受众。

这一理论的重要性在于它揭示了传播过程中的中介角色,即意见领袖在信息传递和解释中的关键作用。

意见领袖通常是某个社会群体中的活跃分子,他们具有较高的信息接收能力和社交影响力,能够将复杂的信息简化并传递给其他受众。

因此,两级传播理论不仅挑战了传统的线性传播模式,还强调了受众在信息传播过程中的主动性和选择性。

两级传播理论还为我们提供了理解社会现象的新视角。

它让我们意识到,在信息传播过程中,不同社会群体之间可能存在信息流通的不平等现象。

一些社会群体可能更容易接触到意见领袖,从而更容易获取和理解信息;而另一些社会群体则可能因为缺乏合适的意见领袖或信息渠道,而处于信息传播的边缘地带。

这种信息流通的不平等可能会进一步加剧社会的不平等现象。

拉扎斯菲尔德的两级传播理论为我们理解信息传播过程提供了新的视角和工具。

它不仅揭示了信息传播过程中的中介角色和受众的主动性,还提醒我们关注社会群体之间的信息流通不平等现象。

陈力丹新闻传播学研究情况陈力丹最近每年都会撰写综述性的文章,总结每年中国新闻传播学研究的情况。

将他从1998年到2005年的综述文章读下来,对近十年中国新闻传播学研究的发展情况就能有个大致了解。

摘录其要点如下:《2005年新闻传播学研究综述》10个较为集中的话题:1、传媒与构建和谐社会:角色、责任与效能2、新闻伦理与职业规范:热点新闻引发的思考(付费采访、记者职业行为的边界、匿名信源的使用)3、新闻与法治:权利冲突与权界限定(知情权与隐私权、知情权的内容)4、媒介内容:我们会娱乐致死吗?(媒介内容的过度娱乐化)5、危机传播:渐入成熟应对之道6、政治传播:法治化的管理观念在先(新闻执政,发言人制度,政府形象传播)7、公信力研究:扩展基础理论研究(媒介公信力标准,受众对传媒的内容偏好与公信力评价)8、跨文化传播:碰撞中各得其所9、媒介教育:媒介素养和改革新闻教育(提高公众的媒介批判精神—普及媒介知识和提高公众的媒介使用能力:中西方媒介素养理论提出的不同追求)10、新媒介研究:从分类到集聚(媒介的融合式发展)《2004年中国新闻传播学研究综述》2004年中国的新闻传播学研究呈现稳步发展的态势,研究领域的专门化和深化是基本特点。

1、新闻理论研究第一,较多地运用历史分析的方法对新闻学理论的传统命题进行回顾和解读,重构传统命题得以产生的历史环境。

(全党办报、用事实说话)第二,对一些基本概念进行了梳理和重构(新闻话语中的原型沉淀、新闻文本的个性特征分析)。

另外,关注新闻学的体系建构,对学术话语依附政治话语体系的评判,媒介素养教育的提出,亦是今年学界关注的问题。

2、传播学研究议程设置理论的研究(该理论创始人之一唐纳德•肖应邀来人大作学术交流),对批判学派的关注(对文化研究学派的发展过程的梳理,),电子-数字化信息时代呈现真实被模拟取代和消解的趋向。

但科技同时也为人们更接近现实世界提供了手段。

区域内传媒和社会发展的实证研究明显增多3、新闻法治研究媒介审判和司法公正、新闻采访权、新闻侵权与诉讼、“真实性”证明(举证程序)4、传媒产业研究由于研究方法的不同,媒介产业研究可以分为两个部分,一个部分是基于现象描述的实证研究,另一个部分是引入经济学和管理学的方法对作为经济实体的传媒产业进行解读和剖析。

2024年01月近期,有这样一种短视频大量涌现在社交媒体平台上,同时在一些主流媒体短视频账号中也屡见不鲜。

这是一种以黄色大字幕作为标题并加以简单“采访”的短视频,其时长较短,内容浅薄,却总能获得非常亮眼的传播数据。

这类视频被受众称为“新黄色新闻”,也成为舆论关注的焦点。

“新黄色新闻”短视频呈现出什么样的特点?究竟缘何泛滥于互联网?这一现象又会对新闻业带来哪些影响,以及对主流媒体在生产新闻短视频的过程中带来哪些新思考?本文将从这三个方面来探究。

一、“新黄色新闻”——黄色新闻的短视频新形态黄色新闻的说法滥觞于19世纪末美国两位著名报业大亨威廉·赫斯特与约瑟夫·普利策之间的商业竞争,赫斯特的《新闻报》同普利策的《世界报》抢夺以“黄孩子”为主角的连载漫画的作者群,因而把以这两个报纸为代表的具有煽情性的新闻报道类型称为黄色新闻。

[1]这是一种以夸张、煽情的内容来吸引读者眼球,为传媒带来注意力经济,并通过低售价、高发行量赢得高利润的办报模式,给当时的美国受众带来严重的负面影响。

“新黄色新闻”说法继承于“黄色新闻”一词,目前学界对此并没有较为明确的定义,但早在互联网自媒体发展初期,周丽君曾对自媒体时代网络黄色新闻泛滥的现象作过研究,认为标题党泛滥、内容低俗化、原创抄袭等自媒体乱象都是当前网络黄色新闻的表现。

[2]随着抖音、快手等短视频平台的发展,短视频逐渐“黄色新闻”化。

向烨通过抖音短视频与黄色新闻的对比分析研究,总结出抖音短视频与19世纪未兴起的黄色新闻虽在表现形式上有所不同,但两者的传播模式较为相似,即通过夸张的标题和内容等方式实现二级传播、多级传播的指数扩大。

[3]当短视频逐渐向新闻领域渗透,短视频新闻内容也在近两年呈现出“去严肃化”趋势。

学者窦锋昌、孙萌认为“新黄色新闻”属于消遣型新闻,都有着鲜明的共性,即由作为生产主体的各类网络新媒体通过短视频的形式,进行精心的包装和设计,给琐碎的新闻事件或生活趣事赋予鲜明的标签或文字,并搭配带有强烈感染力的音乐,以引起社会公众的广泛关注和讨论的内容。

2007年我国的新闻传播学研究陈力丹陈秀云(中国人民大学新闻与社会发展研究中心,北京,100872) 摘要:本文通过对2007年主要新闻传播期刊的梳理,从新闻理论、新闻实务、新闻史、传播学四个方面概述了我国新闻传播学研究的基本情况。

关键词:新闻理论;新闻实务;新闻史;传播学2007年被称为中国社会公共事件年和信息公开年,在这样的背景下,我国新闻传播学的研究较多地指向现实,虽然缺乏具有重大突破意义的成果,但视野较为开阔,讨论更加多元。

新闻理论研究这年关于新闻真实问题出现数篇论文,比较集中;关于信息公开的政策探讨也较多。

这年有几位研究者对新闻真实再次进行了论证。

有的文章提出探讨新闻“意义实”的问题,认为意义真实应从原初意义、媒介意义、受众意义的“意义共享”层面来探求,而共享意义则涉及到新闻价值和权力的构成关系,所以,新闻的真实意义实际上反映了价值和权力的较量。

[1] 有的文章认为,“本质真实”论与亚里士多德的“真实观”较为接近,即以必然性为真实性,以反映规律为最终目的,但亚里士多德的哲学“真实观”事实上并不适用于新闻报道领域,以此证明“本质真实”是值得商榷的理论。

[2] 有的文章认为,新闻真实是新闻呈现的理想状态,新闻传播无力承担“本质真实”所赋予的沉重使命。

所谓新闻真实,就是使新闻报道尽可能地与客观实际相符合,即现象真实。

应在现象真实的意义上衡量新闻真假。

[3] 这年展开了一场关于“隐蔽性失实”讨论。

有的文章以“隐蔽性失实”概括报道中的这类现象:在原有事实基础上,加入一定臆断成分,想当然地对现有事实加以延伸和扩展,或武断地对事件发展走向给出似是而非的推断。

作者把这类新闻分成先入为主、合理想象等多种类型。

另一位作者对这一概念提出质疑,认为“隐蔽性失实”的概念不管在确立研究对象,还是在分析研究案例乃至在探讨现象成因上,都是乏力的。

这是由于人们没有厘清虚假新闻(或称“显性失实”)与“隐蔽性失实”的关系,当下新闻的主要问题在于简单化。

尼尔·波兹曼传播思想研究作者:王磊来源:《青年与社会》2018年第30期摘要:文章以尼尔·波兹曼的“媒介批判三部曲”为研究基础,深入探讨整合了尼尔·波兹曼的传播学思想和媒介环境学派传播学思想关键词:尼尔·波兹曼;媒介批判三部曲;传播学思想尼尔·波兹曼是世界媒介理论家和批评家。

生前任美国纽约大学教授。

他的研究领域十分广泛,横跨教育学、语义学和传播学。

在此我们研究的是关于他在传播学方面的思想。

在传播学方面尼尔·波兹曼弘扬了麦克卢汉、伊尼斯等人开创的媒介环境学,并推动该学派进入北美传播学主流圈。

其著作25种,其中《童年的消逝》、《娱乐至死》和《技术垄断—文化向技术投降》是他著名的“媒介批判三部曲”。

这三部曲已经并将继续在中国传播学界产生持久的影响。

文章也将基于这三本书来阐述研究尼尔·波兹曼的传播思想。

尼尔·波兹曼传播思想应属于媒介环境学派,此学派以马歇尔·马克卢汉为代表,在20世纪由北美的多伦多学派和纽约学派整合而成,现在已经问鼎北美传播学主流学术圈。

媒介环境学派具有以下几种特点:(1)该学派具有深厚的历史视野,关注技术、环境、媒介、知识、传播、文明的演进,跨度较大。

(2)该学派主张泛技术论、泛环境论和泛媒介论,关注的重点是媒介而不是狭隘的媒体。

(3)该学派比较重视媒介长效而深层的社会、文化和心理影响。

(4)该学派怀有深切的人文关怀和现实关怀。

尼尔·波兹曼给出的媒介环境学定义是:媒介环境学研究人的交往,人交往的讯息以及讯息系统。

具体的说,研究传播媒介如何影响人的感知、感情、认识和价值,研究我们和媒介的互动,如何促进或者阻碍我们生存的机会。

其中包含的“环境”一词指的是环境研究——研究环境结构、内容已经环境对人的影响。

毕竟,环境是一个复杂的讯息系统,环境调节我们的感觉和行为,环境给我们耳闻目睹的东西提供结构。

转:陈力丹教授推荐的新闻传播学参考书目(博士必读)马克思主义传播观1,《马克思主义新闻思想概论》,陈力丹著,复旦出版社2003年版。

(此书名称叫“新闻思想”,实际包括传播、新闻、宣传思想的研究)2,《精神交往论——马克思恩格斯的传播观》,陈力丹著,开明出版社2002年再版。

传播学史论3,《传播学史——一种传记式的方法》,埃弗里特·罗杰斯著,上海译文出版社2002年中文版。

4,《交流的无奈——传播思想史》,彼得斯著,华夏出版社2003年中文版。

5,《大众传播效果研究的里程碑》,洛厄里、德弗勒著,中国人民大学出版社2004年中文版。

6,《大众传播理论:基础、争鸣和未来》,斯坦利·巴兰、丹尼斯·戴维斯著,清华大学出版社2004年中文版。

传播学概念7,《关键概念:传播与文化研究辞典》,费斯克等著,新华出版社2004年中文版。

传播学范式8,《媒介研究的进路:经典文献读本》,奥利弗·博伊德-巴雷特、克里斯·纽博尔德编,新闻出版社2004年中文版。

9,《大众传播学——影响研究范式》,常昌富、李依倩编,中国社会科学出版社2000年版。

10,《传播的观念》,陈卫星著,人民出版社2004年版。

▲11《传播学:危机与范式革命》,胡翼青著,首都师范大学出版社2004年版。

传播学研究的几种代表作12,《新闻:政治的幻象》,W·兰斯·班尼特著,当代中国出版社2005年中文版。

13,《获取信息:新闻、真相和权力》,格拉斯哥媒介研究小组著,新华出版社2004年中文版。

14,《至关重要的新闻——电视与美国民意》,艾英戈、金德著,新华出版社2004年中文版。

15,《媒介事件:历史的现场直播》,丹尼尔·戴扬、伊莱休·卡茨著,北京广播学院出版社2000年中文版。

▲16,《意义的输出:<达拉斯>的跨文化解读》,利贝斯著,华夏出版社2003年中文版法兰克福学派代表作▲17,《交往行动理论》(三卷),尤尔根·哈贝马斯著,上海人民出版社2004年中文版。

陈力丹带你读新闻传播学经典

陈力丹是中国新闻传播学领域的知名学者,他的研究涉及传播理论、媒介融合、媒介效应等多个方面。

在他的著作中,有很多经典的理论和观点,这些理论和观点对于我们理解新闻传播学的本质和发展趋势具有重要的意义。

例如,陈力丹提出了“传播矩阵”理论,认为传播过程中存在着多个维度和层面的影响和作用,包括传播媒介、传播内容、传播对象、传播环境等。

这个理论有助于我们深入理解传播过程的复杂性和多样性。

另外,陈力丹还提出了“媒介融合”理论,认为不同媒介之间的融合与整合是媒介发展的趋势,也是新闻传播学研究的重要方向。

这个理论有助于我们了解新媒体时代的媒介形态和传播模式的变化。

除此之外,陈力丹还对传播效应、传播伦理、网络社会等方面做出了重要的贡献。

通过阅读陈力丹的经典著作,我们可以更好地理解新闻传播学的本质和发展趋势,也可以对新闻传播现象进行更深入的分析和思考。

- 1 -。

尼尔·波兹曼的媒介变迁与童年理论尼尔·波兹曼的媒介变迁与童年理论引言:尼尔·波兹曼(Neil Postman)是美国著名的媒体批评家、教育家和作家。

他生于1931年,逝世于2003年,是传媒研究领域的重要人物之一。

针对媒体对社会、教育和文化的影响,波兹曼提出了许多有深刻启示的观点,其中最为著名的是他的“童年理论”。

本文将探讨波兹曼的媒介变迁与童年理论,并分析其在当代社会的意义。

一、媒介变迁在波兹曼看来,媒体是塑造社会的重要力量。

不同的媒体形式在不同的历史时期产生,而每种媒体形式又会对社会产生独特的影响。

波兹曼将媒体变迁分为口头传统、印刷术、电传媒和电子媒体四个阶段。

1. 口头传统阶段在这个阶段,人们传递信息主要依靠口头的方式。

社会不依赖书写或印刷物来存储、传递知识和信息。

这个阶段的代表媒介是口耳相传的民间传说、神话、故事和诗歌。

由于信息传递的依赖于个人记忆和口头表达,信息的传递效率相对较低。

2. 印刷术阶段印刷术的发明使信息的传递变得更容易。

印刷品的出现使知识和信息得以固化,并得以迅速传播。

人们开始大规模出版书籍和报纸,知识和信息也变得更加丰富和广泛传播。

这使得普通人也能够接触到之前被掌握在少数人手中的知识,扩大了人们的视野,促进了科学和文艺的迅速发展。

3. 电传媒阶段随着电报、电话和电视的出现,信息的传递变得越来越快速和便捷。

电传媒的特点是即时性,使得跨越时空的信息交流成为了可能。

新闻可以实时报道,人们之间的交流可以更直接,信息的传递速度大大加快。

4. 电子媒体阶段电子媒体的出现彻底改变了传媒的面貌。

互联网的普及使得信息的获取和传播变得更加方便和广泛。

人们可以通过电子邮件、社交网络、博客等形式自由地传递信息和意见,形成自发的“公共领域”。

但同时,面临着信息过载和真实性的问题,人们需要更多的思考和筛选能力来判断信息的可信性。

二、童年理论波兹曼的童年理论被称为他最重要的观点之一。

尼尔·波兹曼媒介技术批判的文化立场与理论旨趣陈彤(辽宁大学艺术学院,辽宁沈阳110136)摘要:尼尔·波兹曼的“媒介批评三部曲”,集中体现了波兹曼媒介技术批判的文化立场与理论旨趣。

在“媒介批评三部曲”当中,波兹曼对西方当代社会中的唯科学主义、技术垄断主义、媒介帝国主义与商业娱乐主义等文化趋向进行了深刻的剖析,并以其人文主义立场对西方当代媒介技术的发展进行了反思与批判。

由此,波兹曼的“成人化的儿童”“娱乐至死”“文化绝不向技术投降”等观点中的文化立场与理论旨趣也得到了清晰呈现。

关键词:尼尔·波兹曼;大众媒介;人文立场;技术批判中图分类号:G206文献标识码:A 文章编号:1002-3291(2022)06-0116-08《童年的消逝》《娱乐至死》《技术垄断:文化向技术投降》并称为尼尔·波兹曼的“媒介批评三部曲”,集中体现了波兹曼媒介技术批判的文化立场与理论旨趣。

在“媒介批评三部曲”中,波兹曼对西方当代社会中的唯科学主义、技术垄断主义、媒介帝国主义与商业娱乐主义等文化趋向进行了深刻的剖析,并以其人文主义立场对西方当代媒介技术的发展进行了反思与批判。

透过波兹曼的这种反思与批判态度,其“成人化的儿童”“娱乐至死”“文化绝不向技术投降”等观点中的文化立场与理论旨趣也得到了清晰呈现。

一、唯科学主义的反思批判波兹曼的人文主义立场鲜明地体现于他对于现代技术的批判当中,在《技术垄断:文化向技术投降》一书中,波兹曼对于形成技术垄断论的根源——唯科学主义观念在西方社会的形成与发展进行了历史探源与详细分析,指出唯科学主义与技术垄断论之间的内在关联,并居于人文主义立场,揭示了唯科学主义在当代西方社会引发的技术滥用以及人们对于科学的盲目接受。

(一)唯科学主义的现代成因在《技术垄断:文化向技术投降》一书中,波兹曼以“唯科学主义”单独命名一章,分析了唯科学主义在西方社会的现代成因。

波兹曼认为,唯科学主义的根源可以追溯至法国哲学家、社会学和实证主义的创始人奥古斯特·孔德以及在巴黎高等技术学院的一批物理学家,并指出:他们试图建立一种基于人类社会性的科学研究,从而推动了唯科学主义的产生。