1855年黄河改道对黄河三角洲的几点影响

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:2

描述1855年至1976年间黄河三角洲的变化特点

1855年至1976间,黄河三角洲地区发生了多个重要变化,其特点可以总结为以下几点:

首先,在社会经济发展中,黄河三角洲地区经历了快速增长,从城市化、工业化、基础设施建设等方面都有了很大改变。

从1855年到1976年,黄河三角洲地区经济增长了一倍以上,平均收入水平也大大提高,城市规模也有所扩张,部分城市甚至拥有了自己的先进工业设施。

这些发展都为黄河三角洲地区的示范社会带来了巨大改变,也使得整个地区的经济更加发达。

其次,在社会文化方面,黄河三角洲地区也发生了重大变化。

从1855年到1976年,地区的人口急剧增加,其中最为明显的变化是宗教改变。

同时,新型教育制度的引入也改变了黄河三角洲地区的文化氛围,普及了更多的知识。

随着文化水平的提高,黄河三角洲地区也出现了新的文化现象,比如中国文学、新闻出版和政治理论等。

第三,在环境变化中,黄河三角洲地区经历了数十年由植被枯竭、水土流失至社会经济发展并引发环境破坏的过程。

这种变化引起了大量的空气污染、水体污染以及土壤污染等环境问题,甚至对人类健康也产生了不利影响。

因此,环境保护成为黄河三角洲地区发展过程中不可忽视的重要问题。

总之,1855至1976间,黄河三角洲地区经历了社会经济、文化和环境变化,其中经济水平上涨、新的教育制度的普及和环境污染的出现都是最显著的变化特点。

随着近代史的发展,黄河三角洲地区的

社会经济、文化和环境等都将进一步发展,为地区带来更多的发展和进步。

800年来苏北废黄河三角洲的演变模式张林;陈沈良;刘小喜【摘要】根据历史资料、数据和相关研究,结合研究区域背景,分析苏北废黄河三角洲的演变.结果显示,岸线演变在发育阶段和侵蚀阶段分别为向海延伸约90 km和侵蚀后退约22 km,面积相差约800 km2,三角洲地貌演变表现为岸线平直-曲折-平滑-平直的过程.在废三角洲陆海相互作用的基础上,运用演化模式分析三角洲的演变过程.该三角洲演变可以分为7个演变阶段,发育期在径流和潮流作用下以沙洲并陆淤积延伸方式进行,侵蚀期在波浪和潮流作用下以沙洲合并侵蚀后退和淤积外长交替侵蚀的方式.泥沙输运、人类活动和气候变化对废三角洲的演变有重要影响,巨量的来沙是三角洲发育的原因,泥沙平衡被打破是侵蚀的主要原因.发育期中,泥沙输运影响淤积速度和位置,人类活动和气候变化影响黄河河道迁移、输沙量和产沙量;侵蚀期中,泥沙输运影响侵蚀状态,人类活动在一定程度上影响海岸带冲/淤,气候变化将影响三角洲的演变趋势.【期刊名称】《海洋与湖沼》【年(卷),期】2014(045)003【总页数】11页(P626-636)【关键词】废三角洲;演变模式;泥沙输运;人类活动;气候变化【作者】张林;陈沈良;刘小喜【作者单位】华东师范大学河口海岸学国家重点实验室上海200062;华东师范大学河口海岸学国家重点实验室上海200062;华东师范大学河口海岸学国家重点实验室上海200062【正文语种】中文【中图分类】P736三角洲演变与入海河流有密切关系,河道迁移、河流输水输沙量的变化和工程直接影响三角洲的发育和侵蚀(Scraton,1960)。

由于河流体系的变化,世界上许多三角洲经历了建设和破坏的演变过程,许多学者对美国的密西西比河(Gould,1970)、埃及的尼罗河(Frihy et al,1991)、中国的黄河(任于灿等,1994;Chu et al,2006)和滦河(高善明,1981;Feng et al,1998)形成的三角洲的演变进行了研究和分析。

1855年黄河改道与苏北渔业发展--以滨海、射阳为例的分析刘琼【摘要】1855年黄河改道山东入海,结束了长达800年夺淮入海的局面,苏北海岸的发展也因之从淤长变为蚀退,此次改道使苏北自明清以来的煎盐业逐渐衰落,取而代之的是渔业的兴起。

历史发展轨迹类似的滨海与射阳县则在渔业兴起之后,前者因为海岸持续被蚀,近岸沙洲南移等因素,渔业发展以淡水为主,后者则海岸则持续淤积,滩面广阔而以海洋渔业为主,1855年黄河改道深刻的影响了二者的渔业发展方向。

%Instead of entering the Yellow Sea through the original Huaihe, the course change of Yellow River in 1855 led itself to sea through Shandong province again. Since then, the Yellow River Delta entered its erosion periods, and this led to collapse of the decocted salt industry in northern Jiangsu, which had begun from Ming-Qing dynasty. Almost at the same time, the fishery in northern Jiangsu had developed. The specific direction of development in Binhai and Sheyang, which had shared a same evolutive pattern from its born, also changed too. The former became a fresh-water fishery county, and the later became a marine fishery county.All the differences between their fisheries were caused by their coastlines’ different type of developing:Binhai is erosion while Sheyang is growing.【期刊名称】《科学与管理》【年(卷),期】2014(000)006【总页数】7页(P44-50)【关键词】黄河改道;养殖;海捕【作者】刘琼【作者单位】上海交通大学历史系,上海 200240【正文语种】中文【中图分类】F326.4南宋建炎二年(1128),黄河分流夺淮入海,此后南流渐多,至明弘治八年(1495)全流夺淮入海,大量的泥沙在今苏北废黄河口外堆积,特别是1579年之后,入海泥沙进一步增加,淤进速度愈快,今滨海县与射阳县皆为明季以来黄河输沙淤积而成。

改道黄河入海口2015-7-25 0:17:00 作者:小无柰当南水北调中线工程接近尾声,黄河下游对黄河水的依赖有所减轻之际,对黄河下游、特别是黄河入海口的改造应该是可以提上议事日程的时候了。

为什么要改道黄河入海口呢?我们知道,黄河现在的入海口位于山东省东营市垦利县黄河口镇境内。

地处渤海与莱州湾的交汇处,是1855年黄河决口改道而成。

利津以下为黄河河口段,随着黄河入海口的淤积—延伸—摆动,入海流路相应改道变迁。

目前黄河河口入海流路,是1976年人工改道后经清水沟淤积塑造的新河道,是一个弱潮陆相河口。

黄河在渤海入海,带来的弊端主要有:每年带来4亿吨泥沙沉淀在渤海湾里面,致使渤海湾因为泥沙淤积逐渐变小。

而渤海湾对中国具有重大的经济、军事战略价值。

渤海湾的水汽是缺水的华北地区重要的水汽补充,如果渤海湾的水汽不足或消失,华北地区将变得更加干旱缺水;渤海湾又是中国天然的舰队特别是航母的藏身地,除了这里,中国再也找不到更好的地方保护舰队的安全了。

另外,因为渤海是内海,海洋国土也是中国的领土,那黄河在渤海湾的“填海造地”基本就是做无用功,并不能增加中国的领土面积,黄河的造地功能被白白地浪费了。

正是基于上面的理由,我们必须改造黄河入海口。

黄河在哪里入海好呢?笔者以为,江苏境内处于黄海边上的原黄河入海口就是一个很好的选择。

黄河改在这里入海,首先是保护了渤海,其次当然是可以充分地利用黄河强大“填海造地”功能,为中国造出更多的领土来。

据有关资料显示:黄河在垦利境内109公里,年径流量300亿立方米,正常年份,黄河每年携沙造陆3万亩左右,是中国唯一能“生长”土地的地方。

黄河造就三角洲,靠的是大量泥沙。

据山东省水利厅提供的资料表明,从1954年到1982年,黄河造陆达1100平方公里,海岸线平均每年外延0.47公里,也就是说,黄河每年新生土地2000多公顷。

事实上,现在山东省东营市的垦利县和河口地区,大部分是黄河淤出来的“新大陆”。

黄河三⾓洲⼟地盐碱化的原因1 .黄河三⾓洲是1855年黄河⾃铜⽡厢决⼝夺⼤清河改道以来,携⼤量泥沙淤海造陆形成的,位于华北地台区济阳坳陷的东北部,是中、新⽣代的⼀个沉降区,在第四系海相沉积物上覆盖⼀层河相沉积物,这种⼆元结构沉积物特性,深刻影响该区⼟壤积盐状况和盐碱特性。

2 .⼤⽓降⽔、黄河⽔侧渗、引黄⽔、海⽔侵染和风暴潮侵袭给黄河三⾓洲带来⼤量的⽔分和盐分,成为⼟地盐碱化的重要物质基础。

所有进⼊三⾓洲地区的⽔分和盐分都经过⼟壤进⼊地下⽔系统,抬⾼了地下⽔位。

由于地势低平,区域径流滞缓,在强烈的蒸发作⽤下,区域⼟壤向积盐⽅向发展。

3.黄河三⾓洲位于我国东部沿海季风盛⾏区,多年平均⽓温11.7~12.6℃,降⽔量530~630mm,蒸发量1750~2430mm,⼤⽓蒸发可使⼟壤⽔分汽化,促使地下⽔补给⼟壤⽔,成为⼟壤⽔盐向上运动的动⼒条件。

黄河三⾓洲蒸降⽐达到3.5左右。

蒸发量和降⽔量的⽐值⼤于1时,说明⼟壤⽔的⽑管上升运动超过了重⼒下⾏⽔流的运动,⼟壤及地下⽔中的可溶性盐类随⽔流上升蒸发,浓缩、累积于地表。

在⼀般情况下,⽓候愈⼲旱,蒸发愈强烈,⼟壤积盐也愈厉害。

季风⽓候最显著的特点是⼀年内⼲湿交替,降⽔集中。

从⽽引起⼟壤的季节性积盐和脱盐。

春季⼲旱多风,强烈蒸发,⼟壤表层盐分⼤量积累;到了⾬季,盐分受降⽔的淋洗,⼟壤表层发⽣脱盐;⾬季过后,随着蒸发的逐渐增强,⼟壤⼜开始下⼀周期的积盐。

从⽽造成⼟地盐碱化的年内动态变化。

降⽔不仅年内分配不均,年际变化也很⼤,平均相对变率为21%~23%,降⽔最多年为最少年的2.7~3.5倍,造成了黄河三⾓洲洪、涝灾害频繁,洪沥顶托,加重⼟地盐碱化。

4.黄河三⾓洲⼟地次⽣盐碱化的主要原因是⽔⼟资源的不合理利⽤导致的区域地下⽔位的升⾼,区域地下⽔位的抬⾼反过来⼜加剧了区域⽣态环境的恶化进程。

黄河三⾓洲⼟地盐碱化的社会因⼦主要包括:盲⽬垦荒粗放经营;植被破坏;灌溉⽤⽔浪费严重,导致地下⽔位抬⾼。

浅析黄河水量对黄河三角洲生态系统的影响【摘要】对黄河三角洲生态系统的分类及分布作普遍意义上的划分,并分析黄河供水对黄河三角洲生态系统的影响,在此基础上阐述黄河三角洲高效生态经济建设中黄河供水及生态保护的重要性。

【关键词】黄河三角洲;高效生态经济;生态系统;水量黄河三角洲是我国三大河口三角洲之一,同时也是世界上成土最快的河口三角洲,“发展黄河三角洲高效生态经济”连续列入国家”十五”和”十一五”计划中,同时还是山东省加工制造业基地和国际绿色产业示范区,作为我国最后一个待开发的大河三角洲,黄河三角洲已成为我国经济社会发展的重要战略部署。

但由于黄河三角洲开发历史相对较短,对黄河三角洲州生态系统特点及其演变规律的研究还有待于进一步加强。

本篇旨在从黄河三角洲生态系统类型及分布规律,简要分析黄河供水对三角洲生态系统的影响。

1.黄河三角洲地区自然资源概况及生态系统分布1.1黄河三角洲生态概况黄河三角洲根据其成陆时间可以分为古代黄河三角洲、近代黄河三角洲和现代黄河三角洲。

本文研究中的黄河三角洲主要是指近代黄河三角洲,即1855年以来黄河尾闾不断摆动形成的陆地区域,地处渤海湾,东经118度07分至119度10分,北纬37度20分至38度12分。

属暖温带半湿润气候。

全区总面积8100平方公里,全年平均气温12.3摄氏度,极端最高气温达41.9摄氏度,极端最低温度-23.3摄氏度,平均无霜期210天,年均降水量542.3842mm,多集中在夏季,占63.9%,年蒸降比3.6:1。

区内人少地多,土地广袤,土壤以滨海盐土和滨海潮土为主,土壤盐渍化严重,主要是氯化物盐土和氯化物潮化盐土,土壤组成以泥沙为主,养分含量低。

地下水埋深一般2~3米,距海近者仅0.5~1.5m,受海水盐分和挥发浓缩影响,土壤极易反盐退化。

区内野生动物资源比较丰富,但是植物种类贫乏,野生植被以盐生植被为主,群落种类组成简单。

1.2黄河三角洲资源和灾害区内蕴藏着丰富的石油资源和天然气资源,已探明地下石油地质储量38亿吨,水沙资源和海洋资源丰富,还有野生动植物1917余种。

改道黄河,拯救渤海首先看一下黄河三角洲的一些地图,数十年来,黄河三角洲不断向渤海推进。

白日依山尽,黄河入海流。

其实黄河并不是自古就流向渤海。

黄河本来就是流向黄海,只不过是一百多年前大自然犯了个错误,才改走现行河道,夺山东大清河入渤海。

这个错误对渤海是致命的,现在的黄河口位于渤海湾与莱洲湾之间,是一个陆相弱潮强烈堆积性的河口,其特点是水少沙多,泥沙大部分不能外输。

据水文资料记载,黄河口多年平均径流量420亿立方米,多年平均输沙量12亿吨,由于潮流弱,搬运能力差,使约40%的入海泥沙在河口和滨海区“安家落户”。

山东省地矿局青岛地质工程勘察院与中国地质大学合作完成了《黄河三角洲海岸侵蚀与岸坡稳定性灾害防治》研究项目。

结果显示,黄河三角洲造陆最快的时段是1956~1985年,在此30年间三角洲新增陆地1496平方公里,平均每年新造陆地近15平方公里。

也就是说渤海因此缩小了一千多平方公里。

虽然近年来随着黄河含沙量与来水量的减少,黄河造陆的能力与速度在减弱,但是未来的隐患依然存在。

渤海不仅面积缩小了,而且还变浅了。

有数据表明,在70年代的时候,渤海的平均深度20米,但是在现在渤海平均水深变成了18米。

历史上黄河有过多年入黄海的事实,说明现代黄河是完全能够改道再入黄海的。

如果让黄河改道再入黄海,由于黄海是外海,在黄海为我国造新领土,其意义要远比注入渤海重大得多。

因为渤海是内海,根据《联合国海洋法公约》,其地位等同于领土,我国享有全部主权。

所以在渤海淤造再多的陆地也延伸不了我国的领海以及专属经济区,而在黄海淤造领土则可以向太平洋公海无限延伸我国的大陆架和专属经济区。

那么黄河应该具体从哪里入海呢?有建议说新河道可从兰考——商丘——徐州——邳州——新沂——连云港入海,黄河河道大为缩短,可节约土地,又可使水流更顺畅,你觉得可行吗?。

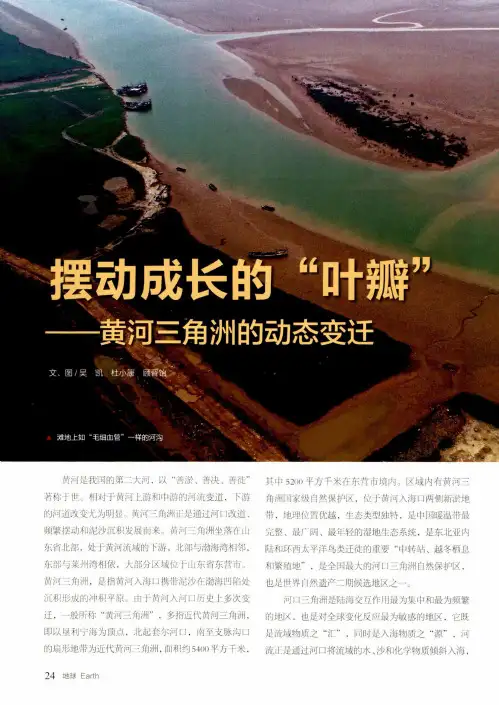

文、图吴凯杜小康顾晋牯—黄河三角洲的动态变迁黄河是我国的第二大河,以“善淤、善决、善徙”著称于世。

相对于黄河上游和中游的河流变道,下游的河道改变尤为明显。

黄河三角洲正是通过河口改道、频繁摆动和泥沙沉积发展而来。

黄河三角洲坐落在山东省北部,处于黄河流域的卜游,北部G渤海湾相邻,东部与莱州湾相依,大部分区域位于山东省东营市;黄河三角洲,是指黄河入海口携带泥沙在渤海凹陷处沉积形成的冲积平原。

由于黄河入河口历史上多次变迁,一般所称“黄河三角洲”,多指近代黄河三角洲.即以垦利宁海为顶点,北起套尔河口,南至支脉沟口的扇形地带为近代黄河三角洲,面积约54()()平方千米,其中5200平方千米在东营市境内。

区域内有黄河三角洲国家级自然保护区,位于黄河入海口两侧新淤地带,地理位置优越,生态类型独特,是中国暖温带最完整、最广阔、最年轻的湿地生态系统,是东北亚内陆和环西太平洋鸟类迁徙的重要"中转站、越冬栖息和繁殖地”,是全国最大的河口三角洲自然保护区,也是世界自然遗产二期候选地区之一。

河口三角洲是陆海交互作用最为集中和最为频繁的地区,也是对全球变化反应最为敏感的地区,它既是流域物质之“汇”,同时是入海物质之“源”,河流正是通过河口将流域的水、沙和化学物质倾斜入海,24地球Earth黄河三角洲的动态变迁可为地区的资源开发与生态环境保护以及综合治理等提供依据。

河口三角洲是径流、潮流、波浪相互作用的地带,由于河口径流和潮流强度对比的差异以及波浪、潮流对河流入海泥沙改造程度的不同,相互作用形式不尽相同,对于黄河三角洲来说,其属于径流型河口,为河流控制型。

径流型以流域来沙为主,一般发育有向海突出的三角洲,径流是塑造河口河床的主要动力,因此分析黄河三角洲的动态变迁过程首先要分析黄河入海河道的变迁。

黄河下游从来就是呈现多路流路并存和流路不断变迁的状态,河道演变基本遵循“淤积-延伸T抬高T摆动-改道”的规律演变。

2000余年间发生过上千次决堤改道,有7次重大改道与迁徙。

历史上的黄河改道[图]2009-03-29 18:56河流决⼝后放弃原来河床⽽另循新道称为改道,黄河由于多沙善淤,变迁⽆常,改道⼗分频繁,中游的宁夏银川平原,内蒙古河套平原⼀带的黄河河道都曾多次变迁,但影响重⼤的是黄河下游河道改道。

通常认为,《尚书·禹贡》中所记载的河道是有⽂字记载的最早黄河河道。

这条河道在孟津以上被夹束于⼭⾕之间,⼏⽆⼤的变化。

在孟津以下,汇合洛⽔等⽀流,改向东北流,经今河南省北部,再向北流⼊河北省,⼜汇合漳⽔,向北流⼊今邢台,巨⿅以北的古⼤陆泽中。

然后分为⼏⽀,顺地势⾼下向东北⽅向流⼊⼤海。

⼈们称这条黄河河道为“禹河”据⽂献记载,黄河下游有以下⼏次重⼤的改道。

周定王五年(公元前602年),黄河发⽣了有记载的第⼀次⼤改道。

洪⽔从宿胥⼝(今淇河、卫河合流处)夺河⽽⾛,东⾏漯川,⾄长寿津(今河南滑县东北)⼜与漯川分流,北合漳河,⾄章武(今河北沧县东北)⼊海。

这条新河在禹河之南。

汉武帝元光三年(公元前132年)黄河在今河南濮阳西南瓠⼦决⼝,再次向南摆动,决⽔东南经巨野泽,由泗⽔⼊淮河。

23年后虽经堵塞,但不久复决向南分流为屯⽒河,六七⼗年后才归故道。

王莽始建国三年(公元11年),黄河在今河北临漳县西决⼝,东南冲进漯川故道,经今河南南乐、⼭东朝城、阳⾕、聊城,⾄禹城别漯川北⾏,⼜经⼭东临、惠民等地,⾄利津⼀带⼊海。

此后⼏百年中,黄河情况不甚为频繁。

北宋初期,决⼝不断,短时期、短距离的分流河道不少。

直到宋仁宗庆历⼋年(1048年)六⽉,黄河再次改道,冲决澶州商胡埽,向北直奔⼤名,经聊城西⾄今河北青县境与卫河相合,然后⼊海。

这条河宋⼈称为“北流”,12年后,黄河在商胡埽下游今南乐西度决⼝,分流经今朝城、馆陶、乐陵、⽆棣⼊海、宋⼈称此河为“东流”。

东流⾏⽔不到40年便断流。

南宋建炎⼆年(1128年),为防御⾦兵南下,东京守奖杜充在滑州⼈为决开黄河堤防,造成黄河改疲乏,向东南分由泗⽔和济⽔⼊海。

清末黄河改道使得山东一带水涝蝗灾频繁在随后的上谕中,清廷特别强调了堵口的困难,“惟历届大工堵合,必须帑项数百万两之多,现值军务未平,饷糈不继,一时断难兴筑,” 因而下令“暂行缓堵”,既不积极抢堵,也未完全放弃堵口,在模棱两可之间听凭黄水泛滥。

清廷之所以做出这个决定,除了财政紧张、军情严峻外,对于黄河“改道”(主张黄河改道山东)与“复道”(主张黄河恢复从江苏入海)的争论也使得清廷一时难以决策。

随着时间的推移,黄河复归南行故道的可能性越来越小,清廷也就认可了黄河改道北行的事实,并顺着黄河新的流向,在原有民埝的基础上陆续修建了黄河两岸大堤。

由此,黄河在南行七百多年后,又重新复归北道。

黄河的改道,可谓是几家欢乐几家愁。

在当时的条件下,黄河无论从山东还是从江苏入海,都会给当地百姓带来灾难。

如果从自身利益出发的话,无论是江苏的老百姓还是山东的老百姓,当然都希望黄河从对方境内入海,正如当时人说的:“东民身被其灾,痛心疾首,日盼河之南徙,犹之江南之民万口一声,日冀河之北流。

”两省地方官为保全当地民众,在朝中争议中不得不“以邻为壑”,由此,苏皖民众庆幸再生之日,便是山东百姓流离失所之时。

这次黄河决口,导致原本由豫皖苏鲁四省共同承担的黄河下游水患,这次几乎全都落到了山东的头上。

毫无疑问,在这次黄河改道中受灾最重的是山东省。

1855年9月2日,山东巡抚崇恩向朝廷奏报:“近日水势叠长,滔滔下注,由寿张、东阿、阳谷等县联界之张秋镇、阿城一带串过运河,漫入大清河,水势异常汹涌,运河两岸堤埝间段漫塌,大清河之水有高过崖岸丈余者,菏濮以下,寿东以上尽遭淹没。

其他如东平、汶上、平阴、茌平、长清、肥城、齐河、历城、济阳、齐东、惠民、滨州、蒲台、利津等州县,凡系运河及大清河所经之地均被波及。

兼因六月下旬七月初旬连日大雨如注,各路山坡沟渠诸水应有运河及大清河消纳者,俱因外水顶托,内水无路宣泄,故虽距河较远之处,亦莫不有泛滥之虞。

”(18)可以想象当时的情景,黄河水浩浩荡荡,源源不绝,前涨未消,续涨骤至,加之鲁西北多为平原,几无屏障,各个村落很快便被冲成泽国,极目所至,浩淼无涯。

1 黄河三角洲基本情况1.1地理位置黄河三角洲泛指黄河在入海口多年来淤积延伸、摆动、改道和沉淀而形成的一个扇形地带,属陆相弱潮强烈堆积性河口。

位于山东省北部渤海湾和莱州湾之间,东经118°10′至119°15′与北纬37°15′至38°10′之间,行政区划划分为东营、河口两区和广饶、利津、垦利三县,为研究方便,习惯上又根据年代不同以及具体地理状况分为近代三角洲和现代三角洲。

近代三角洲是指以宁海为顶点,北起套尔河口,南至支脉沟口的扇形地带,成135°角,面积约为6000余km2,海岸线长约350km,大致于1855年黄河铜瓦厢决口改道夺大清河入海后而形成的;现代三角洲指以渔洼为顶点,北起挑河口,南至宋春荣沟的扇形地带,面积约2400km2,主要是由建国后为大力发展河口经济、保护河口工农业发展、防洪防凌等目的而人工改道控制而成。

1.2黄河三角洲的形成与演变黄河自古历经多次改道,曾北抵天津,南至江淮,纵横25万km2,塑造了华北大平原。

因此,从黄河出孟津峡谷,上至天津下至江淮统称为古代黄河三角洲。

而近代黄河三角洲是指1855年黄河铜瓦厢决口,夺大清河复流渤海,从1855年至1934年,改道6次,行河79年,最少数年、最多22年改道一次,最终形成的以宁海为顶点、东起支脉沟、西至套尔河口、向海延伸至深约15~16m等深线附近的扇形堆积体。

从宁海至入海口大约有100km。

其中各行河河道和年限见表1-1。

这一时段的改道基本上是由自然原因引起,很少受人类活动影响。

1855~1904年间,三角洲主要向东淤进,共大约推进了20km,平均0.4km/a;1904~1929年间,主要向北淤进,共淤进大约18km,平均0.72km/a;1929~1935年间,黄河改道主要向东南淤进,共淤进约4~5km,平均0.8~1km/a。

一般规律为尾闾摆动扫过面积越大,淤进速度越慢;扫过面积越小,淤进速度越快。

黄河口出汊流路三角洲体系的演化对生态环境的影响分析发布时间:2021-09-22T04:18:03.797Z 来源:《教学与研究》2021年9月下作者:王美俊[导读] 作为三角洲系统的重要组成部分,河口流路是河流向三角洲提供陆源物质补给的直接通道,不仅组成了三角洲地貌的基本骨架,而且在三角洲形成与演变过程中起着主要的驱动作用[1]。

山东理工大学建筑工程学院王美俊山东淄博 255000摘要:作为三角洲系统的重要组成部分,河口流路是河流向三角洲提供陆源物质补给的直接通道,不仅组成了三角洲地貌的基本骨架,而且在三角洲形成与演变过程中起着主要的驱动作用[1]。

流路变迁对三角洲地貌演变、河口生态环境具有直接的影响[2]。

而黄河每年向海洋输入巨量的淡水、泥沙,在河口和近海区形成了适宜于海洋生物生长的良好生态环境,因此黄河口水域是重要的河口生态系统。

1855年以来,近现代黄河三角洲经历了11次大的流路改道变迁与50余次小的改道及出汊过程,经历了三角洲顶点下移和三级三角洲的形成[3]。

本文对黄河口出汊流路三角洲体系的演化对生态环境的影响进行研究,并为改善和保护黄河口及邻近海域生态环境提供科学合理的依据。

关键词:黄河口;改道;出汊流路三角洲;演化机制;生态环境1引言人工出汊流路三角洲是新情势下黄河口多级三角洲演变的重要模式,该体系的认识与使用对今后河口流路精准安排并保持顶点以上长期稳定,节约日益受限的海岸资源,优化港口布局,维持河口自然健康生命以及保护河口生态环境等具有重要的战略意义。

本文明确区分改道与出汊的机理,从而深入认识新时期河口流路及三角洲演变新的规律,并通过对黄河口入海流量、河口淤积等的调查研究,在与历史资料对比的基础上,分析黄河口生态环境境变化及原因,分析黄河口出汊流路对黄河口生态环境的影响。

2 河口流路的改道与出汊2.1流路的改道改道是指自然径流冲决或人为干预导致河流放弃原河道而另觅新路,改道后径流一般完全偏离原河道,重新选择低洼地势形成新的流路[4]。

黄河是什么时候由江苏省入海变成从山东省入海的,产生了什么影响黄河在出了崇山峻岭之后,在生产力不发达、下游人口稀少的时期会在大平原上随心所欲的漫流,哪方便就去哪。

在汉代之后特别是隋唐时期经济发展迅速,下游地区人口稠密,人们就自然而然地需要黄河有个约束,就修起了很多河堤,慢慢地这些河堤连在一起,就把黄河束缚在了河道里,大家就可以在大平原上安居乐业了。

但这样一来,也就带来了一个隐患,由于泥沙含量大,黄河下游的河道就会由于泥沙的淤积,河道越来越高,就会形成地上河。

在政治稳定的朝代,朝廷经常安排人力物力去维修,黄河还算是安稳。

但到了战乱或者朝廷多事之秋的时候顾不上治理它了,就会频繁决口,给下游的人们带来深重的灾难。

在金代的一次改道中,黄河由向北在今天的天津附近入海,变成了折向南,在江苏入海,从此远离了以它而得名的河北省,变成了流经河南的荥阳、郑州、原阳、延津、封丘、中牟、开封、兰考,后经山东的曹县、单县,再经安徽的砀山、萧县,最后经江苏的丰县、沛县、徐州、邳县、睢宁、宿迁、泗阳、淮阴、涟水、阜宁、滨海入黄海,流经豫皖苏鲁4省,在山东的河道仅有2个县。

清代黄河未改道前的地图,注意图中的大清河和黄河河道这一次改道之后基本上稳定了近千年。

直到清朝的咸丰年间,由于中国当时自然灾害十分严重、官员腐败、外国势力入侵、太平军和捻军等农民起义军势力发展迅猛等多种原因,官方已无力去顾及黄河堤防的维护,在1855年8月的一次大的洪灾中,黄河从险工河南省兰考县的铜瓦厢决口,最终形成了夺取大清河河道入渤海。

直到光绪三年(1877年)才把黄河河道彻底地约束在了原来的大清河河道之中,在这22年的时间里给沿岸百姓造成了巨大的灾难。

这次改道黄河从河南转了山东直接入海了,使安徽、江苏两省远离了黄河,也远离了黄河水患。

黄河决口处铜瓦厢黄河的这次改道给清王朝以及中国的历史带了巨大影响。

一是灾难造成了巨大的群众伤亡和流离失所,使本来就薄弱的国力进一步削弱。

1855年黄河改道对黄河三角洲的影响

清咸丰五年(1855)六月黄河在铜瓦厢决口改道之前,由江苏云梯关入海。

今日之山东黄河河道时称“济水”或“大清河”,为“盐运往来通津,亦曰盐河”1。

既无水患,且饶水利。

乾隆年间薄毓泰诗云:“济水何清清,遥向沧海注。

”2由此可知当时河道含沙之少。

当时的大清河是一条水深岸阔的地下河,是鲁北地区重要的出海通道。

据《利津县志》记载:明朝至清朝前期, 大清河从利津铁门关入海, 槽宽30余米, 槽深20余米, 当时最大的船只行于河中, 人在岸边平视不见桅杆。

在大清河中行船,因岸高挡风,无论顺风逆风,很少用帆;倘若逆水而上,则用牛拉牵。

大清河入海口铁门关在利津城东北35公里处(现在的汀罗镇前关村),曾是明清两代繁华的水旱码头和盐运要地,几百年前曾驰名省内外。

《武定府志》载:蛎浦朝宗,济水达于千里;铁门锁浪,沧海长于百川。

大清河内接大运河、会通河,连接内地各省;外连诸海,北达天津、营口,东至朝鲜,南通闽粤,加之丰富的海盐产量,如此战略要地,膏腴之乡,从来为兵家所重,历代统治者焉有不控之理。

当时大清河上的船只大部分是用来运盐、贩盐的,称之为“盐河”,也就不足为怪了。

但1855年,黄河的一次决口改变了这一状况和局面。

这年(清咸丰五年)六月,黄河在河南铜瓦厢三堡决口,之后黄水北徙,夺大清河(即济水)入海。

铜瓦厢决口改道是近代黄河历史上距今最近的一次大改道,它结束了长达七百多年黄河南流夺淮入海的局面,开始了现行河道和现代黄河三角洲的发育过程;这次改道,对滨州的生态环境、社会经济产生了很大的影响。

常年持续的河患使得三角洲地区生态环境遭到严重破坏。

据统计,自1855年黄河改道至清末的57年间,因黄河决溢,三角洲累计有594县(次)成灾,平均每年有11个县受灾。

黄河决口后,洪水恣意泛滥,巨浸滔天,大面积的草木、庄稼、动物等被淹毙。

洪水及所携带的大量泥沙,破坏了三角洲地区的自然面貌,毁坏了植被,造成水系紊乱,河湖淤积。

据《山东黄河志》统计,1855年以后,黄河决溢成灾,侵淤徒骇河45次,马颊河7次;北五湖12次。

这不仅削弱了蓄

1乾隆《济阳县志》卷四《河道》

2乾隆《利津县志补》卷五《艺文志》

泄能力,还在平地上留下了大片沙地和洼地,恶化了气候环境,从而加重了三角洲地区的水、旱灾害。

水、旱灾害进一步造成良田荒芜、土地沙化,尤其以黄河泛滥造成的土地沙化最为严重。

黄河溃决之后,由于泥沙的沉积,使大量良田严重沙化,危害极大,实与洪水冲击之害相当。

很多地区的土地尽被沙压,水退之后,一经微风,尘土飞扬迷漫,不辨行径。

五谷不生,野无青草,土质极差。

肆虐的洪水使得人口锐减,严重阻碍了黄河三角洲社会经济的发展。

黄河水灾不仅夺去千百万人的生命,破坏社会生产力,而且吞没了农田民舍等生产生活资料,使老百姓不能恢复再生产。

黄河决口的当年,三角洲地区夏、秋两季均绝产,只得靠截留运河漕粮维持生计。

在晚清的奏折、上谕中,黄河决口后类似“淹毙人口甚重”、“居民村庄,尽被水淹”等记载屡见不鲜。

据估计,光绪二十一至二十三年的连续三次大决口中,黄河三角洲地区死亡人数不下20万。

铜瓦厢改道后,三角洲地区民众赖以为生的盐场十之六七被淹没,导致产盐不旺。

位于产盐要区利津县的永阜盐场,自从黄河改道以来,大股河水由该场附近奔腾而下,“以致滩池节年被淹,堤坝冲决,且复顶托纳潮,卤气不升”1,而使产盐短少。

该盐场原有滩池480副,年产量亦居山东省各盐场之冠,但自咸丰以来因海潮大作以及改道而来的黄河屡次决口,盐滩淹没殆尽,至1894年仅有60副幸存。

盐场被淹,河道亦无法运盐。

三角洲地区所产食盐运往淄博、济南等地或通过运河转运全国各地。

但铜瓦厢决口改道后,黄河尾闾循大清河由利津萧神庙、二河盖以下牡蛎嘴入海,昔日的盐运通津不复存在,大清河变成了滔滔黄水。

由于河道不固定,河水流速过快,一般船只不能航行,盐场不能顺利运出食盐,盐运也就戛然而止。

占经济主导地位的盐业生产逐渐萎缩,严重冲击当地经济的发展。

洪水在给三角洲地区带来灾难的同时,也使得昔日退海荒滩成为可耕种的荒地,吸引了大批的移民。

移民为黄河三角洲地区经济的发展、城市的建设作出了卓越的贡献。

1《光绪朝东华录》一,总第257页。