舞蹈知识-苗族锦鸡舞简介

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:2

浅析贵州苗族原生态舞蹈“锦鸡舞”的艺术特征浅析贵州苗族原生态舞蹈“锦鸡舞”的艺术特征摘要:锦鸡舞是源于贵州苗族芦笙舞的一种别具一格的民族舞蹈,主要流传于苗族“嘎闹”支系中穿麻鸟型超短裙服饰的苗族村寨,具有“天下第一锦鸡舞”之称。

本文阐述了苗族原生态舞蹈“锦鸡舞”的形成,并从“锦鸡舞”的内容形式和服饰两个方面分析了其艺术特征。

关键词:苗族舞蹈;锦鸡舞;艺术特征;内容形式;服饰前言锦鸡舞是苗族的象征,它具有浓厚的生活兴趣,强烈的工作氛围,深庄严的宗教,独特的艺术特色的民族感情。

它不仅深受本族人民的喜爱,也是本族人民用于联络国内外各民族人民的情感友谊、团结合作象征的管簧乐器,是于歌、乐、舞为一体的文化艺术形态。

一、苗族“锦鸡舞”的形成“锦鸡舞”是苗族的原生态舞蹈,因其服饰和舞姿模仿锦鸡而得名。

居住在当地的苗族同胞,通常在每年的重大节日举行了隆重的吹笙跳月,敲响了鼓,跳起了“锦鸡舞”,以纪念祖先,让他们能自由、和平和快乐的记忆起美丽的锦鸡。

跳锦鸡舞时,风领导男女然后舞蹈,形状排列在管,又沿着逆时针的圆圈舞。

到四个步,六个步,然后转身,根据膝盖的自然摆动的舞蹈的基本特征,开始第一步左脚,左一步向左轻脚步,右脚贴近左,然后一步一步右脚,左脚右脚齐,然后一步离开,再一步左脚,右脚跟上。

每跳一步,而自然颤抖着对自然开放两岸膝盖,双手的节奏,悠闲地摆动,如锦鸡翅膀,扇动翅膀时,非常漂亮。

体现了人与自然友好的前景和生活条件和谐的精神,苗族人民是温和娴静的,发展是值得继承。

在漫长传播的过程中,“锦鸡舞”不断的演变着,经过作家和艺术家重新创作后,其舞蹈动作在数量上丰富了许多,使“锦鸡舞”,在民间在此基础上良好的发展更具有生命力。

二、苗族“锦鸡舞”的艺术特征苗族“锦鸡舞”的艺术特征主要集中体现在其内容形式和服饰上,内容丰富,形式多样,使得舞蹈动作更丰富,更具生命力;锦鸡服饰的装点,使“锦鸡舞”形象更为生动,使舞蹈更为优美。

贵州苗族锦鸡舞音乐文化研究——以丹寨排调镇苗族锦鸡舞为例【摘要】苗族锦鸡舞是苗族传统文化的重要组成部分,也是苗族人民文艺生活中不可缺少的舞蹈艺术形式之一。

本文以贵州省铜仁市丹寨县排调镇苗族锦鸡舞为例,从音乐文化的角度出发,对苗族锦鸡舞进行研究和分析,并结合实地考察和调查,探讨苗族锦鸡舞在地方文化遗产保护和发展中的作用。

【关键词】苗族锦鸡舞;音乐文化;丹寨排调镇;文化遗产保护一、苗族锦鸡舞的历史与文化内涵苗族锦鸡舞是苗族传统文化的一部分,起源于苗族祭祀活动中的舞蹈表演,是苗族人民丰富多彩的文艺生活的重要组成部分。

苗族人民崇拜鸡,认为鸡是神圣的,能够祈福辟邪,而锦鸡是一种善良、温和、勇敢的动物,被视为神物,被苗族人民奉为图腾和吉祥物。

苗族锦鸡舞便是以模仿锦鸡为主题的一种舞蹈艺术形式。

苗族锦鸡舞的表演形式有多种,主要有几种形式:一是苗族祭祀活动中的场景表演,表现为干群欢腾、快乐祈福的场景;二是赛锦鸡活动中的舞蹈表演,表现为锦鸡表演的娴熟和华丽的舞蹈技艺;三是苗族婚礼活动中的舞蹈表演,表现为祝福新人,预祝其婚姻美满幸福;四是苗族节日庆典中的舞蹈表演,表现为庆祝节日、迎接新春的喜庆和欢乐。

苗族锦鸡舞的音乐伴奏以锣鼓和竹笛为主,具有鲜明的苗族特色和原始的自然风格,其音乐舞蹈形式自然流畅、富有韵律感和节奏感,反映了苗族人民对自然的崇拜和对艺术的追求。

二、丹寨排调镇苗族锦鸡舞的特点与表现丹寨县排调镇是苗族文化的发源地之一,也是苗族锦鸡舞的重要表演区域之一。

排调镇苗族锦鸡舞的表现形式和特点有以下几个方面:1. 舞蹈形式丰富多样:排调镇苗族锦鸡舞表现形式包括大型群舞、小型合唱、对唱和独唱等多种形式,舞蹈动作随着音乐的变化而变化,逐渐推进情节,呈现出生动活泼的画面。

2. 音乐伴奏自然优美:苗族锦鸡舞的音乐伴奏以锣鼓和竹笛为主,具有浓郁的苗族特色,其节奏自然流畅、韵律感强,让人感到舒适优美,不拘泥于形式,倾注于情感和感性。

谈谈雷山苗族“锦鸡舞”作者:孙仕国来源:《卷宗》2017年第27期摘要:雷山苗族“锦鸡舞”的起源、服装、规模、舞姿、音乐和发展变化。

关键词:雷山;苗族;锦鸡舞“锦鸡舞”就是形如锦鸡样式的一种芦笙乐曲舞姿。

锦鸡舞产生并盛行于雷山县桃江乡岩寨村以及大塘乡新桥村、排里村、掌批村、桥港、桥兑、排告、桃良、乌的、独南、掌雷、年显等“短裙苗”(包括“超短裙苗”)支系的苗族村寨。

八十年代初期,桃江乡岩寨村“超短裙”支系的苗族芦笙队应邀赴北京“中华民族园”参加开园迎宾表演,受到前万里委员长和中外来宾赞赏。

舞者为“超短裙”支系苗胞。

由中、青年男生吹芦笙,妇女随着乐曲踩跳,男上装包头帕着对襟便衣,女穿绣花银衣,下装着长裤(此裤裤脚很小,很像九十年代时兴的“健美裤”),腰部维系数圈长5.7寸的百褶短裙,前腰横系叠有3-4张显现脚边花纹的围腰,后腰系竖叠22块(宽4寸,长3尺)的丝织或棉织红、黄色彩带(形成分散的一大块),前短后长,跳舞时,膝盖以下包裹脚,脚穿尖头花布鞋,右后抬略高于头部并稍向前伸,右手拇指、食指捏紧(像鸡嘴),中指等其余三指均伸直列于后(形如一个鸡头,手背为鸡颈),随着男生吹笙乐曲双膝一伸一屈,排成行边跳边移向前,腰部蠕动,头戴银花、银角,面带笑容点点头,步伐轻盈,身后彩带飘摇自如,恰似锦鸡展翅。

当舞姿动作较大而又旋转时,观者看舞者从手、头到身后彩带飘逸,加上银光闪灼,宛如羽毛斑斓的锦鸡起舞。

因此,苗族“锦鸡舞”的创意就源于此。

跳锦鸡舞时,男性(2---4人)吹芦笙在前,女性随后跟着列队围圈起舞。

步伐分三排式、四拍式、五拍式、七拍式不等,脚步动作多,轻巧灵活,上身动作小,腰及膝盖以下以自然蠕动为主。

双脚按芦笙曲调的节奏变化娓娓移动,犹如锦鸡行乐,觅食的姿态。

锦鸡舞的芦笙曲调优美动听,虽取材于苗族芦笙舞曲。

但有所升华,具有浓郁的苗族民间舞蹈特色,又有古朴典雅而鲜明的格调风味。

雷山县桃江乡岩寨村,离乡镇府驻地1.5公里,距县城35公里,芦(山)榕(江)公路经寨脚而过。

贵州苗族舞蹈丹寨锦鸡舞艺术价值探析摘要:贵州苗族是中国较为古老的民族之一,苗族人民在社会发展、历史变迁的进程中团结互助、勤劳勇敢、能歌善舞,且创造了不少属于他们自己独特的文化。

在苗族体育项目中,苗族的芦笙舞广为流传,而“锦鸡舞”是芦笙舞中最为典雅、华丽的一种民俗文化活动,是苗族传统文化中不可或缺的部分。

其中丹寨县的锦鸡舞最为典型,也流传最为广泛。

本文以丹寨锦鸡舞为研究对象,旨在通过对锦鸡舞艺术价值的探析,深入了解这一传统民族舞蹈,为锦鸡舞的传承和保护提供帮助。

关键词:苗族舞蹈;丹寨锦鸡舞;艺术价值一、贵州苗族丹寨锦鸡舞起源苗族锦鸡舞的起源地就是现在贵州省东南部的丹寨县,丹寨县人民认为锦鸡给他们带来了稻谷的种子,让他们得以在这块土地上繁衍生息。

因此,为了感恩锦鸡带给他们的美好生活,他们模仿锦鸡的神情和求偶姿态来进行祭祀活动。

流传至今,锦鸡舞已经成为了苗族人民参与性极高,非常受欢迎的民间舞蹈,并被列为国家首批非物质文化遗产。

锦鸡舞的舞步轻盈欢快,舞姿优雅朴实有着很高的审美价值。

现在,锦鸡舞以其独特的艺术魅力走出了大山,走上了国际舞台。

因此对丹寨锦鸡舞艺术价值的探析对于人们了解丹寨锦鸡舞,弘扬传统优秀文化具有重大意义。

锦鸡舞在苗族的日常生活中占有非常重要的地位,尤其是一些重要场合,都离不开锦鸡舞的参与。

例如,祭祀活动,人们跳锦鸡舞来祭祀祖先,并用木鼓伴奏营造出庄严肃穆的氛围。

花山节是苗族寻偶恋爱的佳节,人们会跳在芦笙的伴奏下聚集在一起跳锦鸡舞,表达对伴侣的爱意和对未来美好生活的殷切期盼。

在苗族婚礼上,人们会跳锦鸡舞表达对新郎新娘的祝福。

总之,锦鸡舞已经有了祭祀性、习俗性、礼仪性、自娱性和表演性的特性,其艺术价值可见一斑。

二、贵州苗族丹寨锦鸡舞的表现力体现(一)舞蹈内容丰富多样锦鸡舞的内容根据用途的不同有多种多样的形态。

舞蹈的表演者多是一些对舞蹈有深刻认识的中老年人,他们会根据不同的用途用不同的舞蹈动作和节奏韵律来表现对活动的重视。

浅谈苗族锦鸡舞的特点及成因王家明摘要:锦鸡舞作为苗族民间舞蹈文化与苗族其他艺术文化一样,是苗族人民为了展现自己的生产劳动和社会生活,以及满足人们对美的爱好和追求而逐渐创造出来的艺术瑰宝,不论是从舞蹈的造型还是舞步的特点,无一不反映情、意、形三者的融合,尤其是用不同颜色的丝线,仿照锦鸡的羽毛刺绣而成的各种花纹图案的美丽衣裙和银饰的搭配,锦鸡觅食、嬉戏的生动舞步,主题尽显出苗族锦鸡舞无限的艺术魅力和深厚的文化底蕴。

关键词:锦鸡舞;小学课堂;重要性一、艺术教育是素质教育的组成部分。

没有“艺术教育”,就不是完备的教育。

没有舞蹈教育,也就不是完整的艺术教育。

由于艺术教育自身的特性,通过舞蹈教育不仅可以强健小学生体魄、陶冶情操、可以促进学生身心和谐发展,还可以激发和强化学生的创造性,培养学生的审美能力、想象力和创造能力等方面。

由于校园舞蹈作为学校教育它正是我国各类小学以课外活动、少年宫、舞蹈艺术团、培训班等形式方兴未艾,越来越得到家长和社会的认可支持。

二、通过教学能调动学生学习民族舞的积极性。

为了让学生在民族舞蹈教学过程中始终保持一种旺盛的情绪和学习状态,增强教学的情感性,在教学中教师必须尽力营造民族舞蹈氛围。

针对小学生年龄约在6-13岁左右,多未受过专业舞蹈训练,也很少接触少数民族舞蹈,基础较差的情况,在教学中应经常让学生观看少数民族舞蹈音像资料,或亲自示范一段优美、舒展的民族舞蹈组合给学生看,调动他们热爱民族舞蹈的情绪,提高他们学习少数民族舞蹈的积极性。

在课堂教学中,可根据民族舞蹈的特点,向学生进行感性的描素和启发,以调动情绪,之后在教动作。

比如教跳苗族锦鸡舞时,先向学生描述一幅美丽的画面:在教学生跳锦鸡舞时,眼前是炊烟袅袅的村寨、错落有致的梯田,梯田上有勤劳质朴的农民在耕作、可爱的孩子在嬉戏,幽静的山谷传来阵阵的鸟儿清脆的啼叫声,美丽的锦鸡正在枝头翩翩起舞。

激起学生了解苗族风情兴趣,张开想象的翅膀,使学生能够理解该舞的意境,自然的拔直了后背、挺起了胸,视线也放远了。

少数民族传统文化资料简介少数民族传统文化资料简介导语:中国有56个民族,每个民族都有自身的特色文化。

下面是小编收集的少数民族传统文化资料简介,欢迎阅读。

少数民族传统文化资料简介(一)1.《苗族敬酒歌舞》演出人员6-8人简介:不论是在苗乡,还是在侗寨;不论是布依,还是水家;只要贵客进寨、亲人临门,自家酿造的米酒和热情的歌声便是山里人献给客人的最好的祝福。

在演出现场的歌声中,雷山县民俗展示演出队的演员手捧牛角酒杯,来到观众席中为观众敬酒,邀观众一起欢呼,与观众一起分享快乐喜悦。

让来自外地的游客在陶醉在苗乡里,亲身体验苗家欢迎贵客们热情,感受到了原汁原味的民族风情。

少数民族传统文化资料简介(二)2.踩鼓舞演出人员4-8人简介:踩鼓舞是清水江畔苗族节日都不可缺少的一项活动内容。

鼓身木制,鼓面蒙牛皮,由两名妇女敲击,鼓面和鼓身交替击响,发出“咚咚嗒咚嗒咚嗒嗒嗒”的声音,在山寨回荡,激烈而明快,动人心魄,意味着节日的.高潮来临了,这时候不论是远方的客人还是当地的人,都会往鼓声聚集,鼓声响的地方叫踩鼓场,人们在踩鼓场上自发的围成几层大圆圈,踩着鼓点,跳着特定的传统舞,故名踩鼓舞。

少数民族传统文化资料简介(三)3.讨花带演出人员4男1女简介:讨花带”,则是在“芦笙节”之夜,老人们带着孩子逐渐散去,而青年们舞兴犹浓时,吹起带有含义的曲调,如:“姑娘,请把美丽的花带送给我”、“请把花带拴在芦笙上,大家喜洋洋”等,以此向姑娘表述爱慕之情。

姑娘若有意于某个青年时,她就把自己绣制的花带拴在该青年的芦笙上。

少数民族传统文化资料简介(四)4.锦鸡舞演出人员8-12人简介:锦鸡舞是苗族芦笙舞中别具一格的一种民间传统舞蹈,发源于贵州省丹寨县排调镇境内,主要流传于苗族"嘎闹"支系中穿麻鸟型超短裙服饰的排调、也改、加配、党早、麻鸟、羊先、羊告、也都和雅灰乡境内雅灰、送陇等苗族村寨。

有天下第一锦鸡舞之称。

少数民族传统文化资料简介(五)5.反排木鼓舞演出人员8-12人简介:该舞蹈已列入国家非物质文化遗产代表作名录的“反排木鼓舞”,是流传于贵州省台江县方召乡反排,是一种世代相传的苗族祭祀性舞蹈,反映了苗族祖先不畏艰难险阻,披荆斩棘,长途迁徙,开辟疆土,围栏打猎,创造美好生活的壮举。

苗族锦鸡舞苗族锦鸡舞(下称锦鸡舞)发源于贵州省丹寨县排调镇境内,主要流传于苗族“嘎闹”支系中的麻鸟型短裙的苗族地区。

这支苗族系远古鸟图腾部落的后裔,锦鸡舞是远古图腾潜移默化的演化物,只是将鸟和凤变得更具体、完善而美丽。

锦鸡舞属芦笙乐舞,芦笙与舞蹈互为载体,在芦笙舞蹈中,刻意模仿锦鸡求偶中的步态、神态跳舞。

在苗族的盛大节日:“吃新节”“祭祖”“苗年”都要跳锦鸡舞。

村寨里的女性从小就学会跳锦鸡舞。

各村寨的锦鸡舞虽各有特色,但基本上保持了锦鸡舞的原貌。

锦鸡舞最初的功能与祭祖有关,在12年一祭的祭鼓活动全程中起着重要的作用。

锦鸡舞的曲目有着严格的定制,传递了苗族远古的信息。

锦鸡舞在现实生活中为青年男女的爱情起着桥梁作用,在“吃新节”等大型民族活动中和“跳月”等活动中,让青年男女跳舞交心,以乐示爱。

苗族锦鸡舞的表演内容有祭祖和文化娱乐两大内容。

在祭祖活动中,要制木鼓,把祖先的神灵请到鼓里,然后用芦笙及芦笙舞(锦鸡舞)唤醒他们,即“唤鼓”或“醒鼓”,之后每一个祭祀环节,都要吹演芦笙舞,直到把祖灵请到原地安息,节日娱乐是锦鸡舞表演的最大内容,婚庆、迎客的礼仪等均可见锦鸡舞的真颜。

锦鸡舞的表演形式常见的是集体舞,而且场面宏大,男吹芦笙在前,女性随后,沿着逆时针方向转圆圈跳,少则七八人,多的不限,并围成两三圈不等。

近年来也有双人或四人舞在民间出现。

演奏的都是锦鸡芦笙曲,内容也为模拟锦鸡斗架或讨花带。

锦鸡舞的角色分芦笙演奏者和锦鸡扮演者,一般男性吹芦笙演奏,女性为锦鸡舞伴。

芦笙与舞蹈互为载体,是苗族舞蹈不可或缺的工具,锦鸡舞的伴奏乐器——芦笙,苗语称:“更拉”,又称“四滴水”。

表演锦鸡舞时,男性吹芦笙作前导,女性随后起舞,排成一字形,沿着逆时针方向转圆圈跳。

下肢动作多,上肢动作少,左右手垂直于短裙边放松,随舞姿自然摆动,脚步尾尾律动,回环复沓、优雅流畅,含情脉脉,细腻娓婉,酷似锦鸡在行乐觅食。

锦鸡舞在无数的传承创造中,形成了自己独特的风格。

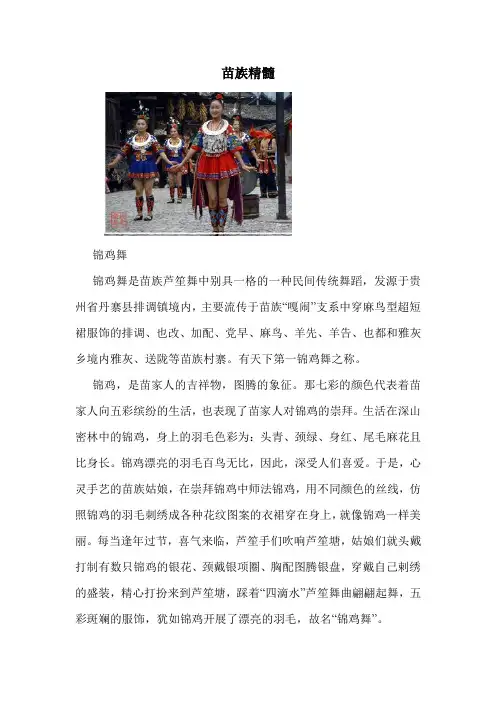

苗族精髓锦鸡舞锦鸡舞是苗族芦笙舞中别具一格的一种民间传统舞蹈,发源于贵州省丹寨县排调镇境内,主要流传于苗族“嘎闹”支系中穿麻鸟型超短裙服饰的排调、也改、加配、党早、麻鸟、羊先、羊告、也都和雅灰乡境内雅灰、送陇等苗族村寨。

有天下第一锦鸡舞之称。

锦鸡,是苗家人的吉祥物,图腾的象征。

那七彩的颜色代表着苗家人向五彩缤纷的生活,也表现了苗家人对锦鸡的崇拜。

生活在深山密林中的锦鸡,身上的羽毛色彩为:头青、颈绿、身红、尾毛麻花且比身长。

锦鸡漂亮的羽毛百鸟无比,因此,深受人们喜爱。

于是,心灵手艺的苗族姑娘,在崇拜锦鸡中师法锦鸡,用不同颜色的丝线,仿照锦鸡的羽毛刺绣成各种花纹图案的衣裙穿在身上,就像锦鸡一样美丽。

每当逢年过节,喜气来临,芦笙手们吹响芦笙塘,姑娘们就头戴打制有数只锦鸡的银花、颈戴银项圈、胸配图腾银盘,穿戴自己剌绣的盛装,精心打扮来到芦笙塘,踩着“四滴水”芦笙舞曲翩翩起舞,五彩斑斓的服饰,犹如锦鸡开展了漂亮的羽毛,故名“锦鸡舞”。

民间锦鸡舞的芦笙音乐轻快流畅,优美动听,曲调丰富,有100多首。

1958年,中央民族音乐研究所的何云、简其华、张淑珍编著出版的《苗族芦笙》一书就收录了丹寨县排调镇麻鸟村芦笙手吹奏的锦鸡舞乐曲,誉麻鸟为“芦笙音乐之乡”。

锦鸡舞表现了苗族人民温和娴静的性格,体现出人与自然和谐友好的精神状态,凸显着苗族人民古老而绚烂的美感追求,是民间舞蹈中一枝烂漫的山花。

如今,锦鸡舞在传播的过程中,已逐步演变。

经丹寨文艺工作者的再创造,其舞蹈动作模仿大自然的锦鸡动作,有锦鸡觅食、嬉戏、展翅翱翔等,其动作轻盈流畅、优雅自然,很受人们的喜爱,在深闺人未识的锦鸡舞从山旮旯里走进了都市,从民间走上了舞台,从国内走向了国外,深受国内外艺术家的赞誉。

锦鸡舞自搬上舞台后,以其独特的艺术魅力久演不衰。

二十世纪80年代,锦鸡舞焕发出了艺术魅力的生机,被黔东南州歌舞团采编后带到意大利、匈牙利、南斯拉夫、奥地利和罗马尼亚参加国际艺术节演出,博得了西方观众的阵阵喝彩;1989年州歌舞团将锦鸡舞带到大连参加“首届中国民间艺术节”表演,赢得了专家学者的赞赏。

苗族锦色舞蹈背景

摘要:

1.苗族简介

2.苗族锦色舞蹈的起源和发展

3.苗族锦色舞蹈的特点

4.苗族锦色舞蹈的服饰和道具

5.苗族锦色舞蹈在文化传承中的重要性

正文:

苗族是我国一个历史悠久的少数民族,主要分布在贵州、云南、广西等地区。

苗族拥有丰富的民间艺术,其中锦色舞蹈是苗族文化的重要组成部分。

苗族锦色舞蹈起源于苗族人民的生产和生活中。

在过去,苗族人民用舞蹈来表达他们对生活的热爱,对丰收的祈愿以及对祖先的敬仰。

随着历史的发展,苗族锦色舞蹈逐渐形成了独特的风格和特点。

苗族锦色舞蹈的特点主要表现在舞蹈动作、舞蹈音乐和舞蹈服饰上。

舞蹈动作丰富多样,既有柔美的曲线动作,又有刚劲的直线动作,展示了苗族人民勇敢、勤劳、善良的品质。

舞蹈音乐旋律优美,节奏明快,充满了浓郁的苗族风情。

舞蹈服饰华丽多彩,绣有各种精美的图案,展示了苗族人民的独特审美。

在苗族锦色舞蹈中,服饰和道具也是不可或缺的元素。

服饰通常以红、绿、蓝等鲜艳色彩为主,绣有龙、凤、花、鸟等寓意吉祥的图案。

道具主要包括苗族的银饰、扇子、手帕等。

苗族锦色舞蹈在文化传承中具有重要意义。

随着现代社会的发展,传统文化逐渐被边缘化,苗族锦色舞蹈成为传承苗族文化的重要载体。

通过学习和传承苗族锦色舞蹈,人们可以更好地了解苗族的历史、文化和传统,从而促进民族团结和文化交流。

总之,苗族锦色舞蹈是我国非物质文化遗产的重要组成部分,具有很高的艺术价值和文化价值。

来自天边的舞蹈:锦鸡舞作者:韦士勇来源:《西部论丛》2009年第08期高手间的较量2007年8月27日晚,灯火辉煌的贵阳大剧院佳宾满座、掌声不绝。

舞台上,“2007多彩贵州舞蹈大赛”原生态类总决赛已接近尾声。

“多彩贵州”是由贵州省官方发起的、旨在打造贵州文化品牌的全省性文艺比赛活动,每一个参赛节目都是从全省上千个乡镇区的海选赛开始,经过层层选拔而来,最后能够进入总决赛的,可谓是“万里挑一”的节目,代表了贵州多彩文化的顶尖水平。

自2005年启动以来,“多彩贵州”以“歌唱大赛”、“形象大使选拔赛”等每年一换的文艺大赛,在贵州高原掀起了阵阵热潮,“多彩贵州”的魅力,也吸引了许多省外知名艺术家前来参赛,在全国范围内拥有了不小的影响。

而这一年的首届“多彩贵州舞蹈大赛”更是从一开赛便热潮汹涌,加上电视、报纸、网络铺天盖地的宣传报道,使得在开赛以来的四个多月里,全省的激情都在随着海选、市县选拔赛和省级复赛的层层推进而逐渐升腾。

终于,一路过关斩将、昂首而来的24支参赛队,要在这个夏夜一分高下、决出雌雄。

在已经出场的参赛节目中,刚猛矫健的黔西苗族技巧舞《滚山珠》、轻快温婉踏歌而舞的“彝族踢踏舞”《阿妹戚托》、粗犷狂放的台江《反排木鼓;矜……都是贵州经典的传统民族舞蹈,一个比一个精彩、一个比一个好看,刚刚出场的饭《反排木鼓舞》更是以98.886的高分高居已参赛节目的首位,台下的观众小声议论:看来今晚的冠军,非(饭排木鼓舞》莫属了。

正在此时,随着悦耳动听、旋律悠扬、与之前曲调简单的贵州中西部芦笙曲完全不同的“四滴水”芦笙轻快的节奏响起来,一排身着与蔚蓝天空一般的明蓝色对襟短衣和五彩飘带裙,头上、身上点缀着漂亮银饰的苗族美女如天仙般出现在观众面前,现场立即被她们迷人的微笑和摇曳的舞姿点燃了,人们情不自禁地随着节奏拍起掌来,在舞蹈的精彩处大声喝彩,芦笙曲跌宕起伏,苗族美女舞姿曼妙舒展,队形变幻多端。

它优雅轻盈如法国芭蕾,却又多了几多热情;它热情浪漫如美国四方舞,却又多了几多东方民族特有的含蓄之美。

论苗族“锦鸡舞”的艺术特色与文化功能一、苗族锦鸡舞的形成“锦鸡舞”发源于贵州省东南部丹寨县排调镇境内,主要流传于苗族“嘎闹”支系中穿麻鸟型超短裙服饰的苗族村寨。

因锦鸡舞的伴奏采用四滴水芦笙,人们将这种舞称作“四滴水芦笙舞”,后经丹寨县芦笙演奏家余富文将其命名为“锦鸡舞”,而这个名称恰恰体现了部族群体意识里长期存在的形象认同感。

二、苗族锦鸡舞的艺术特色1.内容。

锦鸡舞在苗族的生产生活中起着不同的作用:一是祭祀性,锦鸡舞作为一项必不可少的环节,表现丹寨人对祖先的尊重;二是习俗性,在苗族中秋之夜所举行的“跳月”活动中,欢快热烈的锦鸡舞给男女青年提供了寻找心上人的机会;三是表演性,如苗家在迎接远道而来的客人时,会跳起锦鸡舞,参与的人数众多,宾客也可参与其中。

2.表演形态。

锦鸡舞常见的表演形式是集体舞,少则七八人,多则不限。

具体而言,其表演形态具有以下特点:(1)苗族“锦鸡舞”属于“芦笙舞”的一种,在表演时,一般都是芦笙手于前,女性随后排成长队形,随曲调逆时针方向旋转,它具有笙舞合一的特征。

(2)以腰、膝的自然摇摆颤动为锦鸡舞的动作特点,双脚按曲调节奏变换姿势,双手于两侧稍往外自然摇摆,其上身动作少,下肢动作灵活多变。

(3)锦鸡舞具有起、承、转合流程化的的舞蹈动律,经文艺工作者的多次再创作,使得“锦鸡舞”在民间原有的基础上得到了丰富和发展,使其更加具有生命力。

3.配乐。

“四滴水”属于苗族民间乐器,由高、中、低、倍低四支芦笙相隔三个八度组成。

所奏乐曲音响厚实,节拍变化大,5/4、4/4、3/4交替出现。

①芦笙的曲调丰富,涉及祭祀、娱乐、迎宾和节日喜庆等各个方面,通常其结构简洁,节奏鲜明活跃。

4.服饰。

(1)上装和绑腿。

“锦鸡服”的常服上衣一般为立领、右衽、窄袖紧身衣;其衣领、门襟和衣袖绣有花纹图案,并缀有银铃、银泡和银片等银饰。

(2)超短百褶裙。

“百褶裙”是锦鸡苗的代表服饰,短裙层数越多表示越富裕、越美丽。

民族舞教程:苗族锦鸡舞

锦鸡舞发源于贵州省丹寨县排调镇境内,属于苗族芦笙舞的一种,是苗族人民每12年举行一次的祭祖活动中的主要的舞蹈形式。

在苗族村寨,无论男女老少都会跳锦鸡舞,每当遇到喜事,比如建房、婚嫁等,人们就会朝着芦笙响起的方向汇聚起来,围成圈圈跳起锦鸡舞。

跳舞时,三五个或者更过的男性青年在前面吹芦笙领舞,女性村名则排成长蛇队伍紧跟在后面,沿着逆时针方向转圆圈跳。

目前,锦鸡舞已经被列入国家首批非物质文化遗产名录。

慢游中国:贵州丹寨县苗寨,锦鸡舞的故乡也许你经常在电视里看到这样的镜头,在一群苗族小伙的芦笙伴奏下,身着锦鸡服饰的苗族姑娘双脚按芦笙曲调节奏变换出优美姿势,双手于两侧稍往外自然摇摆,加上头上的锦鸡银饰跃跃欲飞,银角冠一点一摇,腿边花带一飘一闪,超短裙脚边的“羽毛”银浪翻飞,翩翩曼舞中,舞者步履轻盈,酷似锦鸡在行乐觅食。

每跳一步,舞者双膝同时自然向前颤动,下肢动作多,上肢动作少,双手于两侧自然放开,悠然摇摆。

这种舞蹈就是贵州苗寨独有的锦鸡舞。

锦鸡舞的来历锦鸡舞流传于丹寨县排调镇的苗族“嘎闹”支系中穿亚麻鸟型超短裙服饰的亚族群苗族同胞之间。

传说,正是锦鸡让这些苗族同胞获得了小米种,让他们得以安居。

于是,当地的苗族同胞便模仿锦鸡打扮自己,每当逢年过节,喜气来临,芦笙手们吹响芦笙走进芦笙塘,姑娘们就头戴打制有数只锦鸡的银花、银角,穿戴着自己刺绣的盛装,精心打扮来到芦笙塘,踩着“四滴水”芦笙舞曲翩翩起舞,五彩斑斓的服饰犹如锦鸡展开了漂亮的羽毛,故名“锦鸡舞”。

锦鸡舞已列入国家级非物质文化遗产。

丹寨羊先村吃新节“吃新节”意为“吃新米节”。

作为水稻耕作文化的一个传统祭祀日,它以及与它相关的传说、仪式曾随着民族的交融,在我国南方各民族包括汉族中长期延续。

日月穿梭,苍海桑田,在其他民族都已淡忘了这个神圣节日的今天,水稻文化的创始者——苗族,仍然执着地在每年农历七月的第一个卯日,杀鱼斗牛、跳月吹笙,来庆祝这个每年一度的、对他们来说最为重要节日。

每到“吃新节”,摄影发烧友就要背上能带的各种摄影器材随时准备出发。

在贵州省丹寨、雷山、台江等县,吃新节是苗族人一年中仅次于苗年的大节。

俗话说:“牛歇谷雨马歇夏,人歇‘吃新’不要哇”。

在中国民间传统节日中,“吃新节”也许是唯一没有确定日期的节日。

其时约在农历“小暑”到“大暑”之间,以早稻成熟为标志。

因为各村水土、气候条件不尽一致,早稻成熟往往会相差一天或几天。

所以即便在同一个乡里,各村的“吃新”也会有先有后。

浅谈苗族锦鸡舞的特点及成因苗族锦鸡舞,是中国苗族传统文化中的重要组成部分,具有独特的艺术表现形式和深厚的历史渊源。

该舞蹈以其独特的舞姿、形象和动作特点,深受人们的喜爱和赞赏。

苗族锦鸡舞的特点主要体现在以下几个方面:1.独特的服饰:苗族锦鸡舞的舞者身着传统的苗族服饰,包括苗族特色的胸罩、长裙、锦袍和红色绣鞋等。

服饰绚丽多彩,色彩鲜艳,给人以视觉上的强烈冲击,能够吸引观众的注意力。

2.鲜明的形象:苗族锦鸡舞的表演者以锦鸡为形象,表现鸟儿活泼飞舞、欢快愉悦的形态。

锦鸡以其独特的颜色、形状和动作特点,展现出活力四溢、灵动机敏的鸟类特征。

3.细腻的动作:苗族锦鸡舞的舞者通过细腻的手势、舞步和身体动作,表达出苗族人民对自然和生活的感悟和情感体验。

他们的舞姿矫健,动作轻盈优美,舞蹈技巧高超,给人以沉稳、大气的感觉。

4.丰富的鼓乐:苗族锦鸡舞的表演往往伴随着激烈的鼓乐声,通过鼓声的节奏和力度,营造出欢快、激昂的氛围。

舞者在鼓乐的伴奏下,展示出他们的舞技和身体柔韧性,更加突出了锦鸡舞的独特魅力。

苗族锦鸡舞的成因主要与苗族文化和历史背景有关:1.文化意义:苗族是中国的一个少数民族,拥有悠久的历史文化,他们秉持着和谐共处的文化观念,强调人与自然的和谐关系。

锦鸡作为一种常见的自然元素,被苗族人民视为祥瑞的象征,通过对锦鸡的模仿和舞蹈形式进行表达,以达到祈求幸福、平安的愿望。

2.生活环境:苗族人民居住在山区,比较接近大自然,他们对自然环境的热爱和依赖在文化表达中得到淋漓尽致的展现。

苗族人民通过对周围自然景观和生物特点的观察和模仿,创造了锦鸡舞这种精美的舞蹈形式。

3.历史传承:苗族是一个注重口传心授的民族,锦鸡舞的传承与苗族人民长期以来的口头传统有关。

在苗族族群内部,舞蹈技艺的传承是通过师徒制度进行的,经过多年的学习和训练,舞者才能掌握技巧,从而继承和发扬该舞蹈形式。

4.宗教信仰:苗族人民信仰自然神灵,锦鸡作为一种独特的鸟类形象,被视为神鸟。

苗族锦鸡舞简介

摘要: 苗族锦鸡舞(下称锦鸡舞)发源于贵州省丹寨县排调镇境内,主要流传于苗族“嘎闹”支系中的麻鸟型短裙的苗族地区。

苗族锦鸡舞(下称锦鸡舞)发源于贵州省丹寨县排调镇境内,主要流传于苗族“嘎闹”支系中的麻鸟型短裙的苗族地区。

这支苗族系远古鸟图腾部落的后裔,锦鸡舞是远古图腾潜移默化的演化物,只是将鸟和凤变得更具体、完善而美丽。

锦鸡舞属芦笙乐舞,芦笙与舞蹈互为载体,在芦笙舞蹈中,刻意模仿锦鸡求偶中的步态、神态跳舞。

在苗族的盛大节日:“吃新节”“祭祖”“苗年”都要跳锦鸡舞。

村寨里的女性从小就学会跳锦鸡舞。

各村寨的锦鸡舞虽各有特色,但基本上保持了锦鸡舞的原貌。

锦鸡舞最初的功能与祭祖有关,在12年一祭的祭鼓活动全程中起着重要的作用。

锦鸡舞的曲目有着严格的定制,传递了苗族远古的信息。

锦鸡舞在现实生活中为青年男女的爱情起着桥梁作用,在“吃新节”等大型民族活动中和“跳月”等活动中,让青年男女跳舞交心,以乐示爱。

苗族锦鸡舞的表演内容有祭祖和文化娱乐两大内容。

在祭祖活动中,要制木鼓,把祖先的神灵请到鼓里,然后用芦笙及芦笙舞(锦鸡舞)唤醒他们,即“唤鼓”或“醒鼓”,之后每一个祭祀环节,都要吹演芦笙舞,直到把祖灵请到原地安息,节日娱乐是锦鸡舞表演的最大内容,婚庆、迎客的礼仪等均可见锦鸡舞的真颜。

锦鸡舞的表演形式常见的是集体舞,而且场面宏大,男吹芦笙在前,女性随后,沿着逆时针方向转圆圈跳,少则七八人,多的不限,并围成两三圈不等。

近年来也有双人或四人舞在民间出现。

演奏的都是锦鸡芦笙曲,内容也为模拟锦鸡斗架或讨花带。

锦鸡舞的角色分芦笙演奏者和锦鸡扮演者,一般男性吹芦笙演奏,女性为锦鸡舞伴。

芦笙与舞蹈互为载体,是苗族舞蹈不可或缺的工具,锦鸡舞的伴奏乐器——芦笙,苗语称:“更拉”,又称“四滴水”。

表演锦鸡舞时,男性吹芦笙作前导,女性随后起舞,排成一字形,沿着逆时针方向转圆圈跳。

下肢动作多,上肢动作少,左右手垂直于短裙边放松,随舞姿自然摆动,脚步尾尾律动,回环复沓、优雅流畅,含情脉脉,细腻娓婉,酷似锦鸡在行乐觅食。

锦鸡舞在无数的传承创造中,形成了自己独特的风格。

曲调有近百种,而舞步更加独特。

步、上肢、腰、手、膝等,都有自己的一招一式。

它完全与其他芦笙舞有不同的风格。