《蚂蚁》.解读

- 格式:ppt

- 大小:534.50 KB

- 文档页数:20

解读小蚂蚁中的勤劳精神小蚂蚁作为自然界中的劳动模范,以其勤劳精神给人们留下了深刻的印象。

它们勤奋努力、默默耕耘,为整个蚁群提供了强大的能量和动力。

本文将从不同角度解读小蚂蚁中的勤劳精神,探讨其在教育中的启示。

一、小蚂蚁无私劳作的本质小蚂蚁以其勤奋工作的特质出名,它们为了整个蚁群的利益毫不犹豫地投入到各种劳动中。

不论是为了筑巢、觅食还是保护蚁后和幼蚁,它们都以无私奉献的态度完成自己的任务。

这种勤劳精神的本质是小蚂蚁对蚁群利益的高度认同和责任感。

二、勤劳精神在教育中的启示1. 培养勤劳精神的重要性小蚂蚁的勤劳精神为我们提供了一个很好的教育启示。

在教育中,我们应该注重培养学生的勤奋努力、毅力和责任感。

只有通过艰苦劳作和无私奉献,才能达到真正的成功和成长。

2. 培养团队合作意识小蚂蚁的勤劳精神在蚁群中得到了充分的体现,每个蚂蚁都深知自己的职责,并且能够与其他成员紧密合作。

教育中也应该注重培养学生的团队合作意识,让他们懂得相互支持、互相配合,共同创造更加美好的未来。

3. 教育应注重综合能力培养小蚂蚁在生活中展现的勤劳精神并不仅仅体现在劳动方面,还表现在它们的生存能力和适应能力上。

因此,教育应该注重培养学生的综合能力,使他们能够更好地适应社会的发展和变化。

三、小蚂蚁的勤劳精神对社会的启示小蚂蚁的勤奋工作对社会也有深刻的启示。

社会需要每个人都能够肯定自己的职责,并愿意为社会的发展和繁荣做出贡献。

只有每个人都像小蚂蚁一样,为社会默默耕耘,整个社会才能朝着更美好的方向发展。

结语小蚂蚁中的勤劳精神给我们带来了深刻的启示。

它们的无私奉献、勤奋努力和团队合作精神,都是教育中应该注重培养的品质。

同时,我们也应该从小蚂蚁中汲取力量,让勤劳精神成为我们生活的一部分,为自己的成长和社会的发展做出积极的贡献。

通过解读小蚂蚁中的勤劳精神,我们不仅可以更好地认识自己,也能够从中汲取教育的智慧,为我们的个人发展和社会进步提供强大支撑。

《蚂蚁》教学反思《蚂蚁》教学反思身为一名人民教师,我们要在教学中快速成长,通过教学反思可以有效提升自己的课堂经验,快来参考教学反思是怎么写的吧!《蚂蚁》教学反思1四月十六日,听了倪老师的一课《蚂蚁和蝈蝈》,倪老师教学思路清晰,环节之间衔接巧妙自然,也给了学生充分的说话训练的机会。

从整个教学过程中,体现出老师的精心设计,细心准备,对于课文的解读很细致,但是,因为对每个细节都很关注,面面俱到,所以感觉有些琐碎。

张校长对此提出了“大开大合”的教学理念,从整体入手进行教与学。

在同组老师的共同帮助下,我对《蚂蚁和蝈蝈》这篇课文的教学重新进行了设计,把目标精简为两个:一个朗读,一个表演,舍弃了零散的枝节。

在教学过程一开始,我就从一个大问题入手,让学生听示范录音,思考“蚂蚁在干什么,蝈蝈在干什么?”学生在听的时候也受到了任务的捆绑,让他们有事可做。

这个大问题正好引出课文中的两个重点句子:“他们有的背,有的拉,个个满头大汗”,“他们躲到大树下乘凉,有的唱歌,有的睡觉,个个自由自在。

”对于低年级的学生来说,必要的讲解还是需要的,所以我对这两个重点句子进行了讲解,让学生对这两个句子的留白处进行补足,训练他们的说话能力和想象能力,同时,也为接下来的表演环节做铺垫。

在让学生进行说话训练的同时,也为他们提供了图片,让他们的想象有一个方向。

他们能看着图片说出“推、扛”等动作,能想象出蚂蚁会搬米粒、搬虫子等。

经过提醒,注意到是夏天搬粮食,食物很重,学生能说出蚂蚁可能会说“天气真热呀”,“好累啊”,一边说,一边还加上了擦汗的动作。

在讨论蝈蝈会怎么嘲笑蚂蚁的时候,学生也很起劲,说出了会嘲笑蚂蚁“你们真傻啊”,“真是一群傻瓜”等句子,边说还边加上了动作。

我又及时让学生边读句子边表演,学生基本上把讲到的动作都表演出来了,看来,学生真的是理解了这两个句子。

蝈蝈的结局让蝈蝈很后悔,学生也能说出他们后悔当初没有和蚂蚁一起搬粮食等。

接下来,我让学生做一回小演员,表演故事。

《蚂蚁》导学案第一课时一、课先导学1. 导入:请同砚们想象一下,若果你是一只小蚂蚁,你会在哪里生活?你每天的生活是怎样的呢?请用一句话描述一下。

2. 激发爱好:你知道蚂蚁是怎样生活的吗?它们之间是如何协作的呢?接下来我们将一起进修一篇关于蚂蚁的文章,了解更多有关它们的奇异的地方。

二、教室进修1. 课文解读:请同砚们阅读课文《蚂蚁》,找出文章中描述蚂蚁的特点,以及它们之间的协作方式。

谈论蚂蚁是如何敏锐地利用自己的特长来解决问题的。

2. 拓展阅读:请同砚们自主阅读相关文章或书籍,了解更多有关蚂蚁的知识,如蚂蚁的生活习性、工作分工等。

在教室上分享你们的发现。

三、课后拓展1. 实践活动:请同砚们分组进行试验,观察蚂蚁的行为。

你们可以放置一些食物,看看蚂蚁是如何发现并分享食物的。

记录下你们的观察结果,并与其他小组分享。

2. 创意作业:请同砚们以蚂蚁为主题,创作一幅画或写一篇小作文,描述蚂蚁的生活场景或者叙述一个有关蚂蚁的故事。

展示给全班同砚观览。

3. 反思总结:请同砚们沉思一下,通过进修蚂蚁,你熟识到了什么?蚂蚁对我们人类有什么启迪?请写下你的感想和总结。

四、课后延伸1. 家庭作业:请同砚们回家后观察四周的自然环境,找出身边的蚂蚁,观察它们的生活状态并用文字或图片记录下来。

2. 教材延伸:老师将提供一些关于蚂蚁的视频资料,同砚们可以在家观看,了解更多关于蚂蚁的知识。

通过本节课的进修,期望同砚们能够更加了解和尊重自然界中的每一种生物,熟识到每种生物都有其奇特的价值和作用。

愿同砚们在平时生活中保卫和关爱每一个生命,让我们的世界变得更加美妙!第二课时一、导言本次导学案将以著名作家鲁迅的小说《蚂蚁》为素材,通过阅读、分析和谈论,援助同砚更深度地理解文学作品背后所蕴含的思想和情感,提升同砚的文学素养和批判性思维能力。

二、导学目标1. 了解鲁迅以描写蚂蚁来暗喻人类社会的思想;2. 分析小说中蚂蚁与人类社会的相似的地方;3. 猜测鲁迅对现实社会的批判和反思;4. 培育同砚对文学作品的感悟和评判能力。

关于蚂蚁的纯知识解读

蚂蚁是一种昆虫,属于膜翅目,蚂蚁科。

它们是社会性昆虫,生活在一个复杂的社会结构中,其中包括蚁后、工蚁和兵蚁等不同角色。

以下是关于蚂蚁的一些纯知识解读:

1. 社会结构:蚂蚁社会非常严密,分工明确。

蚁后负责产卵,工蚁负责采集食物和维护蚁巢,兵蚁则负责保卫蚁巢。

2. 沟通方式:蚂蚁通过触角接触、化学物质和信息素等手段进行沟通。

它们可以通过触角感知彼此的情绪和需求,同时通过分泌化学物质来标记路径和交流信息。

3. 建筑技巧:蚂蚁是著名的建筑师。

它们建造的蚁巢不仅坚固耐用,而且具有良好的保温和通风性能。

蚁巢内部结构错综复杂,有储存食物的区域、产卵室和休息区等。

4. 适应性强:蚂蚁在各种环境中都能生存,包括沙漠、草原、森林等。

它们能够适应各种气候条件,并能在食物匮乏时进行迁徙。

5. 合作精神:蚂蚁是一种高度合作的生物。

它们通过协作,共同完成觅食、建巢和照顾幼虫等任务。

这种合作精神使蚂蚁能够在各种困难条件下生存和繁衍。

6. 食性多样:蚂蚁的食物来源非常广泛。

它们既能捕食其他昆虫和小动物,也能食用植物性食物。

有些种类的蚂蚁还会养殖蚜虫以获取蜜露。

7. 繁殖方式:蚂蚁的繁殖方式比较特殊。

蚁后会将受精卵产在蚁巢中,工蚁会负责照顾这些卵,并将其孵化成幼虫。

幼虫经过多次蜕皮后成为工蚁或兵蚁,最终成为社会结构中的一员。

总之,蚂蚁是一种非常有趣的生物,它们的各种特点和行为都值得我们学习和研究。

《蚂蚁和蝈蝈》文本解读作者:沈芸来源:《小学生作文辅导·上旬刊》2019年第07期“夏天真热。

一群蚂蚁在搬粮食。

他们有的背,有的拉,个个满头大汗。

几只蝈蝈看到了,都笑蚂蚁是傻瓜。

他们躲到大树下乘凉,有的唱歌,有的睡觉,个个自由自在。

冬天到了,西北风呼呼地刮起来。

蚂蚁躺在装满粮食的洞里过冬了。

蝈蝈又冷又饿,再也神气不起来了。

”《蚂蚁和蝈蝈》是苏教版一年级下册第七单元中的第二篇课文。

这是一篇童话寓言,写了蚂蚁由于辛勤劳动而得以安然过冬,蝈蝈由于懒惰到了冬天又冷又饿,再也神气不起来了,这告诉我们:只有辛勤劳动,才能换来幸福的生活。

那么在一年级的教学中,我们可以解读出什么呢?一、童话说理本文通过蚂蚁和蝈蝈告诉我们一个道理:只有辛勤劳动,才能换来幸福生活。

但是,这个道理没有直接说出来,而是选取了学生熟悉的两个对象蚂蚁和蝈蝈,运用拟人的手法写了它们的故事:夏天时蚂蚁辛勤劳动,蝈蝈躲在大树下乘凉;冬天时,蚂蚁因为在夏天准备了粮食而安然过冬,蝈蝈因为在夏天偷懒而又冷又饿,再也神气不起来。

所以本文把要讲述的道理蕴含在这个童话故事中,这样的写法就叫童话说理。

童话是一种符合低年段学生童心童趣的文体,运用了想象、夸张和比喻等修辞手段,对自然物的描写常用拟人化手法,所讲的道理浅显易懂,适应儿童的接受能力。

一年级课文中的童话故事大多是说理的。

例如《三个小伙伴》,叙说了小野猪、小袋鼠和小象通过共同努力,完成栽树的故事,告诉我们做事要互相帮助的道理;《猴子种果树》叙说了猴子要种果树,但是听了乌鸦、喜鹊、杜鹃的话,最后一棵也没有种成的故事,告诉我们做事要有耐心、有主见;《乌鸦喝水》叙说了一只乌鸦口渴了,到处找水喝,最后看到旁边的小石子,把小石子一颗一颗地放进瓶子里,终于喝到水的故事,告诉我们遇到困难要仔细观察、认真思考。

二、出彩的对比对比手法是文学创作中常用的一种表现手法,把两种事物放在一起作比较,让读者在比较中分清好坏、辨别是非,有利于充分显示事物的矛盾,突出被表现事物的本质特征,加强文章的艺术效果和感染力。

昆虫记读书笔记第四章摘要:一、前言二、昆虫记第四章内容概括三、第四章中关于昆虫的特点和习性介绍四、对昆虫记第四章的感悟和启示五、总结正文:【一、前言】《昆虫记》是法国昆虫学家、文学家法布尔所著的一部关于昆虫的科普文学作品。

第四章主要介绍了蚂蚁这种昆虫。

本文将对第四章的内容进行概括和解读,分享我从中学到的一些关于蚂蚁的知识和启示。

【二、昆虫记第四章内容概括】第四章主要讲述了蚂蚁的生活习性和特点。

首先,蚂蚁喜欢群居,它们善于团结协作,共同寻找食物。

其次,蚂蚁具有高度的组织性,它们分工明确,有专门的工蚁、兵蚁和雌蚁。

工蚁负责寻找食物、照顾幼蚁和维护蚁穴;兵蚁主要负责保卫蚁穴;雌蚁(蚁后)负责产卵。

此外,蚂蚁还能通过分泌信息素来进行沟通,传递信息。

【三、第四章中关于昆虫的特点和习性介绍】1.群居性:蚂蚁喜欢群居,它们善于团结协作,共同寻找食物。

这种群居生活方式使它们能够更好地适应环境,提高生存能力。

2.高度组织性:蚂蚁具有高度的组织性,分工明确。

工蚁负责寻找食物、照顾幼蚁和维护蚁穴;兵蚁主要负责保卫蚁穴;雌蚁(蚁后)负责产卵。

3.信息传递:蚂蚁能通过分泌信息素来进行沟通,传递信息。

这种化学通讯方式使蚂蚁能够迅速作出反应,应对各种情况。

【四、对昆虫记第四章的感悟和启示】从蚂蚁的生活习性和特点中,我们可以得到一些启示。

首先,团队协作是非常重要的。

蚂蚁的群居生活和团结协作使它们能够更好地适应环境,共同应对各种挑战。

其次,明确的分工和高度的组织性有助于提高工作效率。

最后,及时沟通和传递信息对于应对问题和作出决策至关重要。

【五、总结】《昆虫记》第四章通过对蚂蚁的描述,让我们了解到了这种昆虫的生活习性和特点。

从蚂蚁身上,我们可以学到很多有益的知识和启示,如团队协作、明确分工和及时沟通等。

昆虫记节选引言《昆虫记》是法国作家让·亨利·法布尔于1879年创作的一部寓言小说,通过对昆虫世界的描写,探讨了人类社会中的道德和伦理问题。

本文将选取《昆虫记》中的一些节选进行解读和分析。

节选一:蚂蚁的劳动在《昆虫记》中,作者生动地描绘了蚂蚁勤劳工作的场景。

蚂蚁以其坚韧不拔、勤劳奋斗的精神成为了人们学习的榜样。

“这些小家伙干活可真不容易!它们在这个巢穴里来回奔走,把食物运出去,然后又把废物运回来。

它们从早到晚都在工作,从未停歇。

”这段描述展示了蚂蚁们辛勤劳作的场景。

它们默默无闻地为整个社群做出贡献,体现了集体主义精神和团队合作意识。

节选二:蝉与螽斯《昆虫记》中还有一个有趣的故事,讲述了蝉和螽斯的对比。

蝉以其歌声而闻名,而螽斯则以其默默无闻的劳动为生。

“蝉可以整天欢唱,享受阳光和自由;而螽斯却要在地底下辛勤劳作,为了生存不得不陷入黑暗中。

”这个故事告诉我们,每个人都有自己的价值和使命。

蝉用歌声表达自己的存在感,而螽斯则通过劳动来实现自己的价值。

我们应该珍惜自己所拥有的,并尊重每个人选择的生活方式。

节选三:毛虫变成蝴蝶《昆虫记》中还有一个引人入胜的故事,描写了毛虫经历变化成为美丽的蝴蝶的过程。

“毛虫在经历了一段时间的休息和转变后,从封闭狭小的茧中挣扎出来,终于展翅飞翔。

”这个故事告诉我们,在面对困境时要坚持不懈地努力奋斗。

毛虫通过自我改变和转变,在茧中经历了一段艰难的过程,最终成为了美丽的蝴蝶。

这个过程象征着个人成长和蜕变。

结论《昆虫记》通过对昆虫世界的描写,探讨了人类社会中的道德和伦理问题。

从蚂蚁的劳动、蝉与螽斯的对比,以及毛虫变成蝴蝶的故事中,我们可以汲取许多启示和教益。

这些寓言小故事以简洁而深刻的方式向我们展示了生活中的智慧和哲理。

希望通过本文对《昆虫记》节选进行解读和分析,能够引起读者对于道德、伦理等问题的思考,并从昆虫世界中汲取力量,为自己的生活注入更多正能量。

参考文献: - 法布尔. 昆虫记[M]. 人民文学出版社, 2010. - Fabre, J. H. The Insect World of J. Henri Fabre (Translated by Alexander Teixeira de Mattos). Dodd, Mead & Company, 1921.(以上内容仅供参考)。

小学语文《书本里的蚂蚁》文本解读

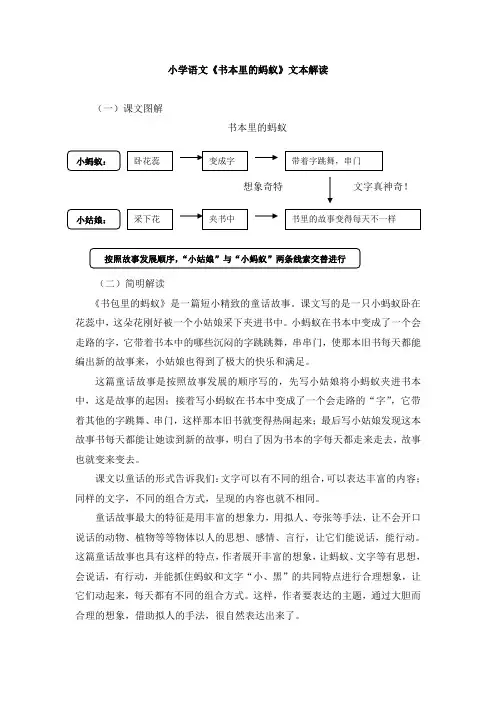

(一)课文图解

书本里的蚂蚁

想象奇特 文字真神奇!

(二)简明解读

《书包里的蚂蚁》是一篇短小精致的童话故事。

课文写的是一只小蚂蚁卧在花蕊中,这朵花刚好被一个小姑娘采下夹进书中。

小蚂蚁在书本中变成了一个会走路的字,它带着书本中的哪些沉闷的字跳跳舞,串串门,使那本旧书每天都能编出新的故事来,小姑娘也得到了极大的快乐和满足。

这篇童话故事是按照故事发展的顺序写的,先写小姑娘将小蚂蚁夹进书本中,这是故事的起因;接着写小蚂蚁在书本中变成了一个会走路的“字”,它带着其他的字跳舞、串门,这样那本旧书就变得热闹起来;最后写小姑娘发现这本故事书每天都能让她读到新的故事,明白了因为书本的字每天都走来走去,故事也就变来变去。

课文以童话的形式告诉我们:文字可以有不同的组合,可以表达丰富的内容;同样的文字,不同的组合方式,呈现的内容也就不相同。

童话故事最大的特征是用丰富的想象力,用拟人、夸张等手法,让不会开口说话的动物、植物等等物体以人的思想、感情、言行,让它们能说话,能行动。

这篇童话故事也具有这样的特点,作者展开丰富的想象,让蚂蚁、文字等有思想,会说话,有行动,并能抓住蚂蚁和文字“小、黑”的共同特点进行合理想象,让它们动起来,每天都有不同的组合方式。

这样,作者要表达的主题,通过大胆而合理的想象,借助拟人的手法,很自然表达出来了。

伊索寓言蚂蚁和蝉冬季,蚂蚁正忙着把潮湿的谷子晒干。

饥饿的蝉跑来,向他们乞讨食物。

蚂蚁问他:“你为什么在夏天不去收集食物呢?”蝉回答说:“那时没有时间,我忙于唱美妙动听的歌。

”蚂蚁笑着说:“你夏季如要唱歌,那么冬季就去跳舞吧。

”这故事说明,要不失时机地工作、劳动,才能丰衣足食;如果一味玩乐,只能挨饿。

宙斯想要为鸟类立一个王,于是指定一个日期,要求众鸟全都按时出席,以便选它们之中最美丽的为王。

众鸟都希望自己能够最美丽,纷纷跑到河边去梳洗打扮。

寒鸦心里很焦急,它知道自己没一处漂亮,但是它也希望自己能被选上。

它来到河边,发现众鸟脱落下很多羽毛,于是它灵机一动,捡起所有的羽毛,小心翼翼地全插在自己身上,再用胶粘住。

终于到了指定的日期了,所有的鸟都一齐来到宙斯面前。

宙斯放眼望去,看见寒鸦的羽毛花花绿绿的,在众鸟之中显得格外漂亮,于是准备立它为王。

众鸟一看十分气愤,纷纷从寒鸦身上拔下本属于自己的羽毛。

寒鸦身上美丽的羽毛一下全没了,又变成了一只丑陋的寒鸦。

寓言解读借助别人的东西只会得到虚假的美,当原本不属于自己的东西被剥离时,就会原形毕露。

一只杜鹃在树枝上发出阵阵哀啼,一只可爱的斑鸠听到了,便向它询问,希望能帮助它排忧解难。

斑鸠站在枝头与它絮语:“杜鹃,你的鸣叫为什么这样哀怨啊?是不是因为春天即将离开,冬天逼近,爱情也将逝去,阳光也不再和煦温暖啊?”杜鹃悲哀地说:“我这样可怜,怎能不伤心?请你帮我评评理。

今年春天我曾幸福地恋爱,不久就当上了母亲。

谁知孩子们完全不想与我相认,难道这就是我所盼望的报恩?当我看到小鸭子把母鸭围住,十分亲昵,而母鸡一声召唤,小鸡就向母鸡扑去,我怎能不感到羡慕?而我无依无靠,孤孤单单,根本不知道什么是孩子们对母亲的依恋。

”斑鸠回答道:“可怜的杜鹃,我对你深表同情。

如果孩子们如此不孝顺,那我可无法忍受,尽管这类事层出不穷。

可是你说你已经生育过孩子?你什么时候筑的巢,我怎么从没有看到呢?在我印象中你总是不停地飞来飞去。

昆虫记中蝉和蚂蚁的寓言评析人物【昆虫记】中蝉和蚂蚁的寓言评析01. 寓言的引子:「寓言」是一种通过虚构的故事,以寓意或道德教诲的方式传递思想和观念的文学形式。

《昆虫记》是法国作家尚·亨利·法贝尔于1881年创作的一篇著名的寓言小说。

它以昆虫的世界为背景,以蝉和蚂蚁两位寓言人物为主要代表,反映了人类社会的各种现象和问题。

在这篇文章中,我将对《昆虫记》中的蝉和蚂蚁进行深入的评析,并分享我个人对这两个寓言人物的理解。

02. 蝉与蚂蚁的形象对比:在《昆虫记》中,蝉和蚂蚁被塑造成了完全不同的形象。

蝉被描绘成慵懒、无忧无虑,只顾歌唱而不管劳作的形象。

蚂蚁则一直忙碌于为冬天存储食物,为整个群体提供保障。

这种对比突出了勤奋与懒惰,以及个人主义与集体意识之间的冲突。

蝉和蚂蚁的形象将读者带入了一个反思人类生活方式和价值观的寓言世界。

03. 蝉与蚂蚁的道德对立:蝉和蚂蚁的差异不仅仅是表现在他们的个性和行为上,更体现了作者对道德观念的反思。

蚂蚁代表了勤劳、奉献和责任感,而蝉则代表了悠闲、享乐和自我放纵。

通过比较两者的行为,读者被迫思考一个人是否应该像蚂蚁那样担负责任,还是像蝉那样追求快乐。

法贝尔通过这种对比,间接地探讨了道德观念和社会责任的问题。

04. 寓言的教训:寓言往往附带着明确的道德教训。

在《昆虫记》中,蝉和蚂蚁也有着各自的教训。

通过蝉和蚂蚁的故事,法贝尔告诉读者,勤奋和努力工作是获得成功的关键。

蚂蚁的付出最终得到了回报,而蝉的懒散却导致了最终的悲剧。

这一教训警示着人们要珍惜时间,要明辨是非,努力为自己的未来奋斗。

05. 文化差异对于寓言的解读:作为一个文学作品,每个人对《昆虫记》中蝉和蚂蚁的理解都可能有所不同。

这种解读差异很大程度上受到文化背景的影响。

在中国文化中,蚂蚁被视为勤劳、节俭和奉献的象征;而蝉则被视为轻浮、懒散的象征。

中国读者可能更容易去责备蝉的行为,而赞扬蚂蚁的精神。

06. 对蝉与蚂蚁的个人观点:在我的个人看法中,《昆虫记》中的蝉和蚂蚁代表了人性的两个极端。

2023年蚂蚁教学反思2023年蚂蚁教学反思1《蚂蚁》是四上动物单元中的一个教学内容。

喜受小动物之情可以说是孩子们与生俱来的,当他们发现许多可爱的小动物,往往会情不自禁地、兴致勃勃地观察起来。

这节课的意图在于通过观察,让学生了解蚂蚁的身体特点。

此外,引导和鼓励学生在课外进行一些观察研究小动物的活动,培养学生的自主探究能力。

课前,我让学生去抓蚂蚁,上课时带来,可是在课堂上几乎没有学生带来,因此这节课的内容我临时更改了一下。

让学生先观察小蚂蚁的图片,说说你观察到的蚂蚁是什么样子的,然后将蚂蚁画下来。

然后共同回忆蝗虫的身体特征,并同时出示蝗虫与蚂蚁的图片,小组间讨论一下它们的共同点和不同点,学生讨论的很热烈,可总有这么几个孩子像在捣乱似的。

我一开始也没多大注意,后来我就组织学生集体交流,而且我也尽量引导学生说出蝗虫和蚂蚁的一些共同点和不同点,可是学生对此好象很茫然。

科学学习要以探究为核心,因此要想学生在观看图片的情况下,要想学生说出怎样的想法来是有一定难度的。

我就设想这节课的任务就是激发学生观察蚂蚁的兴趣,让学生课后去观察,然后再去找蚂蚁,把交流的环节放到下一节课上来。

于是我组织学生观看了《蚂蚁》录象,学生对录象中的蚂蚁活动很感兴趣,纷纷提出一些问题:蚂蚁为什么要群居?蚂蚁怎么会有那么大力气???有些问题我组织学生回答了,而有些我故意没有回答,而是想让学生课后通过自己的观察去找出答案来。

录象当中问到:你想去了解奇妙的蚂蚁世界吗?学生异口同声说“想”。

我想这就是我要的效果。

趁热打铁,我就要求学生课后去观察蚂蚁,并参照书本写成实验报告。

从课后收上来的作业当中不难发现,有些学生观察到的连我都没有想到过,而且也合乎情理的,实在是值得表扬,但对于个别学生,这样的活动是很难组织的,因为学生的自觉性并不高,兴趣归兴趣,可让他动手去做(课上的实验也只是留于形式更何况课后的自主性探究活动了)就很难了。

科学课中有些活动在课上是无法实现的,因此培养学生课后或课前同样自主的进行探究活动也是科学课的有机组成部分。

蔡泽龙代表作《蚂蚁》的书志事项

沈京顺

【期刊名称】《韩国语教学与研究》

【年(卷),期】2022()3

【摘要】蔡泽龙开辟了中国朝鲜族儿童文学的先河。

《蚂蚁》是蔡泽龙的代表作,同时也是中国朝鲜族儿童文学史上具有里程碑意义的童诗。

但中国朝鲜族儿童文学史上对于《蚂蚁》创作时间和原文文本的出处记载出现了一定的错误。

本研究试图通过实证资料重新确立《蚂蚁》的创作时间和原文文本。

【总页数】6页(P93-98)

【作者】沈京顺

【作者单位】仁荷大学

【正文语种】中文

【中图分类】G62

【相关文献】

1.龙乡人书“龙”——西峡县政协委员、书法家王新泉“龙”书印象

2.正史乐志律志研究的学术意义--《两唐书乐志研究》《宋史乐志研究》的方法与途径

3.谈陵川书鼓曲艺砖雕发现的价值和意义——从《陵川曲艺志》图片角度揭示当地重大民俗事项

4.蚂蚁亦可撼树

——蚂蚁集团招股书解读5.“蚂蚁王吴志成”的新著《乙肝蚂蚁疗法》一书出版因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。