步态分析原因和分类

- 格式:ppt

- 大小:616.00 KB

- 文档页数:133

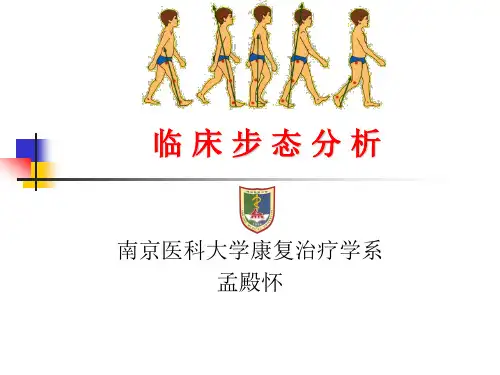

运动中,不同的步态反应了损伤的肌肉如运动过程中骨盆摆动过大,臀中肌试验(+)称为臀中肌步态,通过训练臀中肌力量,达到5级可以改善下文介绍常见的步态及引起的原因,希望对大家有帮助临床步态分析步态是人类步行的行为特征。

步行是人类生存的基础,是人类与其它动物区别的关键特征之一。

正常步行并不需要思考,然而步行的控制十分复杂,包括中枢命令,身体平衡和协调控制,涉及足、踝、膝、髋、躯干、颈、肩、臂的肌肉和关节协同运动。

任何环节的失调都可能影响步态,而某些异常也有可能被代偿或掩盖。

临床步态分析旨在通过生物力学和运动学手段,揭示步态异常的关键环节和影响因素,从而协助康复评估和治疗,也有助于协助临床诊断、疗效评估、机理研究等。

一、概述(一)自然步态1、步行的基本功能从某一地方安全、有效地移动到另一地方。

2、自然步态的要点(1)合理的步长、步宽、步频。

(2)上身姿势稳定。

(3)最佳能量消耗或最省力的步行姿态。

3、自然步态的生物力学因素(1)具备控制肢体前向运动的肌力或机械能。

(2)可以在足触地时有效地吸收机械能,以减小撞击,并控制身体的前向进程。

(3)支撑相有合理的肌力及髋膝踝角度,以及充分的支撑面。

(4)摆动相有足够的推进力、充分的下肢地面廓清和合理的足触地姿势控制。

(二)步行周期1、支撑相下肢接触地面和承受重力的时相,占步行周期的60%,包括:(1)早期(early stance) 包括首次触地和承重反应,正常步速时占步行周期的10%~12%。

①首次触地指足跟接触地面的瞬间,使下肢前向运动减速,落实足在支撑相的位置的动作。

参与的肌肉包括胫前肌、臀大肌、腘绳肌。

首次触地异常是造成支撑相异常的最常见原因之一。

②承重反应指首次触地之后重心由足跟向全足转移的过程。

骨盆运动在此期间趋向稳定,参与的肌肉包括股四头肌、臀中肌、腓肠肌。

③双支撑相支撑足首次触地及承重反应期相当于对侧足的减重反应和足离地,由于此时双足均在地面,又称之为双支撑相。

步态分析常见异常步态一、基础分类1、支撑相障碍:下肢支撑相的活动属于闭链运动,闭链组成:足、踝、膝、髋、骨盆、躯干、上肢、颈、头,该闭链系统得任何改变都将引起整个运动链的改变。

踝关节对整体姿态的影响最大。

1)支撑面异常:足内翻、足外翻、单纯踝内翻和踝内翻伴足内翻、单纯踝外翻和踝外翻伴足外翻、足趾屈曲、拇趾背伸。

2)肢体不稳:支撑相踝过分背屈、膝关节屈曲或过伸、膝内翻或外翻、髋关节内收或屈曲。

3)躯干不稳:髋、膝、踝关节异常导致的代偿改变。

2、摆动相障碍:摆动相属于开链运动,各关节可以有孤立的姿势改变,但往往引起对侧下肢姿态发生代偿性改变。

髋关节的影响最大。

1)肢体廓清障碍:垂足、膝僵硬、髋关节屈曲受限、髋关节内收受限。

2)肢体的行进障碍:膝僵硬、髋关节屈曲受限或对侧髋关节后伸受限。

髋关节内收。

二、步态异常现象1、足内翻2、足外翻3、足下垂4、足趾卷曲5、拇趾背伸6、膝塌陷步态7、膝僵直8、膝过伸9、膝屈曲10、髋过屈11、髋内收过度12、髋屈曲不足三、外周神经损伤步态1、臀大肌步态2、臀中肌步态3、屈髋肌无力步态4、股四头肌无力步态5、踝背屈肌无力步态6、腓肠肌/比目鱼肌无力步态四、中枢神经损伤步态1、偏瘫步态2、截瘫步态3、脑瘫步态4、帕金森步态概念1、步行(walking):通过双足的交互动作移行身体的人类特征性活动。

2、步态(gait):人类步行的行为特征。

3、步行控制(walking control):中枢命令、身体平衡和协调控制、下肢各关节和肌肉的协同运动、上肢和躯干的姿态有关。

行为习惯、职业、教育、年龄、性别。

疾病。

4、步态分析(gait analysis):研究步行规律的检查方法。

5、步行周期:指一侧下肢完成从足落地到再次落地的时间过程。

分为支撑相和摆动相。

6、支撑相:指下肢接触地面和承受重力的时间,占步行周期的60%。

7、摆动相:指足离开地面向前迈步到再次落地之间的阶段,占步行周期的40%。

步态分析1:在康复医疗中对人体步行功能作客观、定量的评定称为步态分析。

步态分析是康复评定的重要组成部分。

进行步态分析,可以揭示肢体有无残疾、确定步态异常的性质和程度,为进行行走功能评定和矫治异常步态提供必要的依据。

通过步态分析和检查,也有助于下肢神经肌肉、关节疾患的诊断、观察康复医疗措施的效果。

一、正常步行周期正常行走时,从一侧腿迈步向前、足跟着地开始到该腿足跟重新着地为止的时期为一个步行周期。

每一个步行周期都要经历站立相(stance phase)和摆动相(swing phase)两个阶段。

1. 站立相:占整个步行周期的60%左右,它又分为几个阶段:⑴全足放平、足跟着地(0%-15%)⑵足跟离地(至30%处)⑶屈髋、屈膝(从30%-45%处)⑷足趾离地(至60%处)2. 摆动期:占整个步行周期的40%,包括:⑴足趾离开地面⑵足背屈足趾悬空加速摆动⑶腿摆动减速由于行走时一腿足趾离地之前,另一腿足跟已经着地,因此存在双足同时接触地面的瞬间,称为双腿支撑期,该期在每个步行周期中出现两次,每次约占整个周期的11%左右。

二、正确步行的姿态1. 躯干必须保持正直,不向左右歪和前后仰。

2. 髋关节只作伸屈运动,不作外展内收。

3. 足尖指向前方,重力由足跟转移到足趾。

4. 当身体重心落在一腿时,该腿膝关节必须完全伸直,当重心转移到另一腿时,膝关节屈曲。

5. 步幅均匀,两腿距离大致相等。

6. 步速中等、规律,一般速度时,每分钟约走80-100步。

正确的步态主要靠骨骼结构和各部分肌肉紧张度来维持。

中枢神经系统功能在其中起着相当重要的作用。

当骨骼、肌肉或神经病损时,步态就发生异常。

三、步态分析的方法在全面客观地进行步态分析的时候,首先要注意运动的平衡性和对称性。

步态分析一般分为临床观察法和定量分析法两种。

㈠临床观察法包括:1. 目测法:由医务人员通过目测,观察病人行走过程,然后根据一定观察项目逐项评价的结果,作出步态分析结论。

常见异常步态及其原因分析异常步态是指行走过程中出现不正常的姿势或步伐,常常是由于身体某些部位的异常或受到伤害而引起的。

下面将分析几种常见的异常步态及其原因。

1. 瘸步瘸步是指行走时一个脚步似乎比另一个脚步更强烈的步态。

瘸步的原因可能是多种多样的,比如脚踝或膝盖受伤,关节炎,肌肉拉伤或韧带损伤等。

瘸步会导致身体的不平衡,影响行走的速度和稳定性,并容易加重伤害。

2. 摇摆步态摇摆步态是指身体在行走过程中的偏移,即下半身的移动不适当。

摇摆步态一般是由于摆臂和左右腿的不协调所致,这可能是因为中枢神经系统的问题,如中风或帕金森氏病等导致的。

摇摆步态会使身体失去平衡和姿态,行走不稳定且容易跌倒。

3. 足跟步态足跟步态是一种以脚跟先着地为特点的步态,这种步态可能是由于强制性足踝提供力量或曲解了大腿肌肉的平衡所致。

足跟步态与正常步态不同,因为它不利于身体的稳定性和速度。

常见的原因包括肌肉紧张、神经系统或肌肉的疾病。

4. 趾行步态趾行步态是一种以脚趾着地为特点的步态,这种步态可能是由于阻碍了大腿或小腿肌肉的平衡或运动所致。

趾行步态与正常步态不同,它使身体的速度和稳定性受到限制,经常会造成脚趾受伤或有可能引起膝关节的问题。

5. 接地不稳步态接地不稳步态的表现为当一个脚接触地面时,整个身体似乎不能稳定地放置,可能因为运动失调或神经系统的异常引起,这可能是多种因素导致的。

接地不稳步态会降低行走速度和稳定性,并增加受伤的风险。

总之,异常步态常常是身体的某些部位出现问题的表现,可能导致身体的速度,平衡和稳定性的问题,增加了受伤的风险。

要纠正这些异常步态,需要根据具体情况,请医生或物理治疗师的帮助和指导,通过物理治疗和康复锻炼来恢复和改善身体的运动能力。

常见步态及其原因分析步态是人体行走时身体的姿势和动作,包括脚的着地方式、支撑期、摆动期等。

常见的步态有正常步态、跛行、瘸行等,每种步态都可以通过观察和分析来推断患者的疾病或损伤。

以下是对常见步态及其原因的分析。

一、正常步态正常步态是人体正常行走时的姿势和动作,包括站立位、初步起步、支撑期、摆动期和停止等。

一般来说,正常步态的特征是身体平衡、步伐稳定、脚部接触地面的能力良好。

二、跛行跛行是由于下肢某一部位受伤或功能障碍造成的步态异常。

常见的跛行类型有跛行、单腿跛行和双腿跛行。

1. 跛行跛行是一种由于下肢行走功能障碍而出现的步态异常。

跛行的原因有许多,常见的原因包括下肢骨折、髋关节疾病、脊髓损伤等。

跛行的表现为步态不稳、行走时较长的时间花在支撑期上,另一条腿在摆动期时有明显抬高,并且行走时常常有疼痛感。

2. 单腿跛行单腿跛行是由于一侧下肢功能障碍造成的步态异常。

原因常见于腿部骨折、关节炎、脚踝损伤等。

单腿跛行的表现为一个腿在行走时无法正常承重,走路时会产生明显的摇晃感,而另一条腿则需用力抬高。

3. 双腿跛行双腿跛行是由于两侧下肢功能障碍造成的步态异常。

导致双腿跛行的原因有多种,如双下肢麻痹、肌无力等。

双腿跛行的表现为行走时脚踝无法灵活前后活动,步子比较短小,步态不稳定。

三、瘸行瘸行是由于躯干或上肢功能障碍造成的步态异常。

常见的瘸行类型有躯干瘸行、手指瘸行等。

1. 躯干瘸行躯干瘸行是由于躯干功能障碍导致行走时出现的步态异常。

躯干瘸行的原因多为中枢神经系统疾病或损伤,如脑卒中、脊柱骨折等。

躯干瘸行的表现为行走时上半身微微向一侧倾斜,步态异常。

2. 手指瘸行手指瘸行是由于手指功能障碍造成的步态异常。

手指瘸行的原因常见于手指骨折、关节炎等。

手指瘸行的表现为行走时手指无法正常弯曲或伸直,导致手部姿势异常。

步态异常可以通过观察和分析来推断患者的疾病或损伤,有助于医生对病情的判断和诊断。

因此,对步态异常的分析和研究对于医学领域具有重要的意义。

临床步态分析临床步态分析是临床神经学中常见的一项诊断技术,主要通过观察患者行走的方式来评估其运动系统的功能状态,包括肌力、协调性和平衡性等方面的情况。

步态分析在神经内科、康复科和运动医学等领域得到广泛应用,对于帮助医生诊断疾病、制定康复计划和评估治疗效果具有重要意义。

步态分析的基本步骤包括:观察、描述和解释。

观察步态时,医生需要注意患者的姿势、双下肢的动作、步幅、步频、双侧对称性以及躯干和头部的运动等,借此来寻找存在的异常。

在描述步态时,医生需使用专业术语,精确地描述患者的步态特点,并将这些特点与正常步态做对比。

最后,在解释步态时,医生需要结合患者的临床病史、体格检查结果和其他辅助检查结果来确定步态异常的原因,并进一步制定个体化的治疗计划。

步态分析常见的一些异常包括:瘫痪步态、痉挛步态、共济失调步态、小步态、截短步态和摇摆步态等。

每一种异常步态均与特定的疾病和病理机制相关,因此,通过观察和描述步态异常,医生能够引起对患者可能存在的神经系统疾病的怀疑,从而有助于下一步的诊断和治疗。

瘫痪步态是由于肌肉力量丧失或神经传导障碍而引起的,表现为肢体无力,行走时常常需要依靠外部支持。

瘫痪步态的原因可能包括脊髓损伤、脑卒中、神经病变和肌肉疾病等。

观察时,呈现一侧或双侧肌力明显减弱或完全丧失,步伐困难,无法屈膝提踵等。

痉挛步态是由于肌肉过度收缩而引起的,表现为肢体僵硬、抽搐,并且行走时显著受限。

痉挛步态的常见原因包括帕金森病、脊髓性肌萎缩和脑性瘫痪等。

共济失调步态是由小脑或脑干损伤引起的,表现为站立和行走时的不稳定和无法协调。

观察时,患者会出现摇晃、抬足高度不一、无法保持直立等症状。

共济失调步态的常见原因包括小脑退化性疾病、小脑出血和小脑肿瘤等。

小步态是由于腿部肌力减退或神经传导障碍引起的,表现为步幅明显缩小,行走时的脚印之间的间距变小。

小步态的常见原因包括周围神经病变、肢体肌无力和帕金森病等。

截短步态是由于腿部关节强直或骨骼畸形引起的,表现为行走时的双侧步伐不对称、步幅缩小。

步态分析完整版步态分析是研究人类行走过程中身体各部位运动规律和协调性的科学方法。

它通过观察和分析人的行走姿态,评估人的运动功能,帮助医生、康复师和运动教练制定个性化的治疗方案和训练计划。

本完整版文档将详细介绍步态分析的基本概念、方法、应用以及最新研究成果。

一、基本概念1. 步态周期:行走过程中,从一侧脚跟触地到下一次该脚跟触地的整个过程,称为一个步态周期。

一个完整的步态周期可以分为两个阶段:支撑相和摆动相。

2. 支撑相:指脚与地面接触的时间段,占整个步态周期的60%左右。

在这个阶段,身体的重心从一侧脚转移到另一侧脚。

3. 摆动相:指脚离开地面向前摆动的阶段,占整个步态周期的40%左右。

在这个阶段,身体的重心向前移动。

4. 步态参数:包括步长、步频、步宽、步速等。

这些参数可以反映一个人的行走能力和运动状态。

二、步态分析方法1. 观察法:通过肉眼观察行走过程中的姿态和动作,评估步态的异常情况。

这种方法简单易行,但主观性强,误差较大。

2. 动态足迹分析:通过测量行走过程中脚与地面接触的痕迹,分析步态的稳定性和协调性。

这种方法可以提供较为客观的数据,但无法观察整个行走过程。

3. 三维运动捕捉技术:利用多个摄像头捕捉行走过程中身体各部位的运动轨迹,三维模型,进行详细分析。

这种方法可以提供最全面、最精确的数据,但成本较高,技术要求较高。

4. 动力分析:通过测量行走过程中地面反作用力和关节力矩,分析步态的动力学特征。

这种方法可以深入了解行走过程中的能量消耗和肌肉活动,但需要专业的设备和技术支持。

三、步态分析应用步态分析在临床医学、康复医学、运动训练等领域具有广泛的应用价值。

例如:1. 诊断神经系统疾病:通过步态分析,可以早期发现帕金森病、脊髓损伤等神经系统疾病,为治疗提供依据。

2. 评估康复效果:在康复训练过程中,通过步态分析,可以实时监测患者的行走能力变化,评估康复效果,调整训练方案。

3. 优化运动训练:对于运动员和健身爱好者,步态分析可以帮助发现行走过程中的不足,制定针对性的训练计划,提高运动表现。

步态的分类

- 痉挛性步态:由于肌肉紧张或痉挛,导致患者行走时步态僵硬、不自然,常伴有肌肉震颤。

- 共济失调步态:由于小脑或其连接结构受损,导致患者行走时步态不稳定,摇晃不稳,犹如醉酒。

- 慌张步态:表现为迈步时犹豫不决,启动慢,但一旦迈步就会快速向前冲,难以止步。

- 跨阈步态:表现为患者在行走时,一只脚抬得过高,而另一只脚则没有完全落地,导致步伐过大。

- 鸭步:表现为患者行走时两腿分开,像鸭子一样摇摇摆摆。

- 拖曳步态:表现为患者行走时,一只脚似乎被拖着向前,步态缓慢。

- 剪刀步态:表现为患者行走时,双腿交叉,犹如剪刀状。

- 偏瘫步态:表现为患者在患侧下肢行走时,患侧上肢向身体侧方摆动,而健侧下肢则向外侧甩出,形成一种特殊的步态。

不同的步态可能由不同的身体状况或疾病引起,因此了解和观察步态可以帮助医生更好地诊断和治疗疾病。

如果你对自己或他人的步态感到担忧,建议咨询医生进行进一步的检查和诊断。