凯恩斯革命与宏观经济学

- 格式:pptx

- 大小:192.35 KB

- 文档页数:56

凯恩斯宏观经济干预经理论摘要:二战后,特别是2O世纪5O至6O年代期间,凯恩斯经济学成为西方经济学的新正统。

然而,这个新正统的凯恩斯经济学从2O世纪7O年代迄至今日,在西方经济学界不断演变,形成了“新古典综合派”、“新剑桥学派”和“新凯恩斯主义经济学”三个派别。

一、什么是凯恩斯革命凯恩斯在1936年2月4日正式出版了《就业、利息和货币通论》(以下均称《通论》)。

20世纪5O年代和6O年代的大部分时期内,西方发达国家出现了长期繁荣景象,被宣称进入了“凯恩斯时代”。

2O世纪7O年代,西方发达国家经济出现了“滞胀”局面,这对凯恩斯经济学提出了严重挑战。

正如诺贝尔经济学奖获得者詹姆斯·托宾所指出的,“7O年代滞胀之于凯恩斯经济学如同3O年代萧条之于古典派正统观念一样”。

凯恩斯曾深信不疑地宣告:遵循他的就业理论体系的运行,将会使得“充分就业经过3O年,就进入文明社会了”。

这个论断,真是言过其实,不可大用。

《通论》之所以被视为具有“革命性”,其原因是在理论、方法和政策这三个方面,凯恩斯都提出了不同于西方传统经济学的观点和主张。

在理论上,凯恩斯否定“萨伊定律”(供给会自己创造需求),从而抛弃“储蓄会自动地转化为投资”这种传统观点。

他认为,“需求会自己创造自己的供给”(即所谓“凯恩斯定律”),供给是需求的函数,即产出量和就业量的总水平决定于总有效需求。

按照凯恩斯的说法,有效需求是商品总供给价格和总需求价格达于均衡状态时的总需求。

所以,有效需求就是预期可以给资本家带来最大利润量的那种需求。

凯思斯断定,资本主义经济体系不可能自行达到充分就业状态,从而否定了传统的西方经济学关于“充分就业为常态”的信条。

他认为,由于有效需求不足,这就必然产生大规模失业、生产过剩的经济危机。

在方法上,凯恩斯否定传统经济学假设市场持续出清,视货币为实物经济运行中的一层面纱,货币成为中性的,于是,就将商品、商品价格和货币、经济波动作为两个独立方面过程加以考察,形成经济分析过程中的“二分法”。

西方经济学演变过程中的三次革命摘要:西方经济学在其发展过程中经历过三次重大的理论革命,分别是斯密革命、边际革命以及凯恩斯革命。

它们实质上是三次大的经济学理论转折,一起说明了西方经济学理论的历史演变过程。

研究这三次理论革命对于深入了解西方经济学理论内涵具有重要意义。

正如英国经济学家特伦斯·W·哈奇森(Terence Wilmot Hutchison)所言:“研究经济学的较重要变革、转折点或革命,有助于说明经济学作为一门学科,我们期望它提供些什么是合理的,什么是不合理的。

”关键词:西方经济学;演变;革命;斯密革命;边际革命;及凯恩斯革命。

西方经济学在其发展过程中经历过三次重大的理论革命,分别是斯密革命、边际革命以及凯恩斯革命。

它们实质上是三次大的经济学理论转折,一起说明了西方经济学理论的历史演变过程。

研究这三次理论革命对于深入了解西方经济学理论内涵具有重要意义。

正如英国经济学家特伦斯·W·哈奇森(Terence Wilmot Hutchison)所言:“研究经济学的较重要变革、转折点或革命,有助于说明经济学作为一门学科,我们期望它提供些什么是合理的,什么是不合理的。

”一、斯密革命亚当·斯密《国富论》的出版,标志着古典经济学体系的创立。

他在对重商主义批判的基础上,吸收了早期古典政治经济学的成果,形成了自己完整的经济学理论体系,实现了西方经济学演进中的一次伟大变革。

斯密革命主要表现在如下几个方面。

(一)斯密革命的主要内容1.自由竞争、自由放任的经济体系斯密的自由竞争、自由放任的经济体系理论是以其人性论为基础的,在经济政策上,斯密主张自由放任。

这表现在他提出的“看不见的手”的理论上。

他认为,在一切自由社会里,人们受一只“看不见的手”的指引。

斯密虽然反对国家对经济的干预,但并没有绝对化。

他认为在一些情况下,国家干预是必不可少的。

2.自我调节的市场机制斯密认为每一种商品都有一个“自然价格”和“市场价格”,市场价格与自然价格的背离对于生产有自发的调节作用,即市场机制的自发调节作用。

凯恩斯主义之后的宏观经济学理念20世纪60年代,美国经济奉行凯恩斯主义的指导取得了有目共睹的成功,这为应用经济学家带们来了无可比拟的满足感。

凯恩斯主义原理在财政政策和经济活动之间建立了一种简单的数量关系。

这种数量关系不仅在数量上通俗易懂,而且在经济的应用中给人们带来切身的好处。

就像应用化学或物理学一样,这种经济学允诺以一种直截了当的方式实现经济扩张,虽存在对这种允诺抱有怀疑的人士,但肯尼迪-约翰逊总统时期的持续稳定繁荣局面显然打消了这些念头。

然而,到了20世纪70年代,政府的巨额赤字和货币的快速增长终于导致了经济的“滞胀”。

尽管根据凯恩斯主义,承担通胀的风险可以降低失业率、实现经济增长。

我们不能说这些预测总是失准或者其所根据的学说在根本上是错误的。

凯恩斯主义革命从其在美国取得的成功来看是一场方法论的革命。

这场革命最重要的几个特征有:在宏观经济学向数量的、科学的学科进化;在对经济进行确切的数据描述方面的依赖;政府官员对技术性知识越来越强的依赖,以及在调控经济方面对数控理论的引入。

正是因为凯恩斯主义理论如此有利于明确计量模型的形成,它才能在上世纪六十年代的美国取得主导的科学地位。

从应用角度来看,宏观模型主要回答两个问题。

第一个问题是:重要的经济变量比如通货膨胀率和国民生产总值在未来某一时期会怎样变化,这称为经济预测;第二个问题是:一个变量外生变化会对其它变量产生怎样的影响,这称为经济分析。

所有凯恩斯模型都有一个共同要素,那就是通货膨胀和实际产出之间的均衡:通货膨胀率越高,实际产出越高(失业率越低)。

例如,20世纪60年代晚期的模型预测美国失业率将维持在4%,这与4%的年通货膨胀率相一致。

以这预测为基础,当时许多经济学家敦行实施有的通货膨胀政策。

然而众所周知,政策产生了30年代以来最高的失业率。

这是经济计量上的大规模失败。

在理论界,结构性模型也受到了许多经济学家的批评。

其中最著名的三个批评来自于:Lucas(1976)、Sims(1980)、Hendry(1985)。

凯恩斯革命一、凯恩斯对古典宏观经济理论的“革命”20世纪30年代的大危机使古典宏观经济理论陷入困境。

在1929年,美国的失业率是3.2%,而到了1933年,美国的失业率上升到近25%。

同时美国的总产出也下降了30%左右。

这使经济学家认识到失业率和总产出并不是常量,而是变量。

于是他们开始研究总产出与就业量的决定因素。

1936年凯恩斯发表的《就业、利息和货币通论》从理论上说明了失业长期存在的原因,标志着宏观经济学进入了一个新的阶段。

经济学界经常把凯恩斯《就业、利息和货币通论》的发表及其随后的传播称作“凯恩斯革命”,凯恩斯本人也被誉为“宏观经济学之父”。

凯恩斯对古典宏观经济理论的“革命”主要集中在以下方面:1.否定萨伊定律萨伊定律认为,“供给创造其自身的需求”,需求总是等于供给,因而经济体系通过价格机制的作用能自动地实现均衡。

凯恩斯则认为,供给和需求并不必然相等。

如果收入不全用于支出,供给就不会与需求相一致。

2.否定古典的利率、投资与储蓄理论古典宏观经济理论认为,储蓄总能通过银行的作用,使其自身转化为投资。

货币市场通过利率机制会使投资与储蓄达到均衡。

而凯恩斯认为,储蓄与投资来源于不同的经济主体,储蓄的动机与投资的动机并不相同,影响储蓄的主要因素是收入而不是利率,影响投资的因素主要是货币需求的变化。

因此,仅凭货币市场利率的调整很难实现投资与储蓄的均衡。

3.否定古典宏观经济就业理论古典宏观经济的就业理论认为,由于资本主义制度是一架可自行调节的“机器”,因此,通过市场价格机制的调节,资源能得到充分利用,社会不存在失业。

如果有失业,也只有磨擦性失业、结构性失业和自愿失业。

凯恩斯则认为,由于有效需求不足,经济社会会存在非自愿失业,充分就业并不是能经常达到的。

4.否定政府的自由放任政策古典宏观经济理论的思想核心是强调经济体系的自动调整机制的作用,主张政府实施自由放任的政策,反对国家干预。

而凯恩斯积极主张政府干预经济生活,将国家的需求管理政策看作是挽救资本主义经济失衡的有效措施。

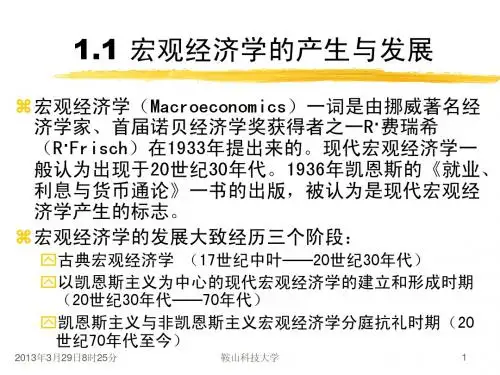

宏观经济学的产生和发展一、宏观经济学的发展历程宏观经济学的形成和发展,大体经历了三个时期:1、萌芽时期从17世纪中叶到20世纪30年代凯恩斯的《就业、利息和货币通论》发表之前,这一时期是宏观经济学的萌芽时期。

在宏观经济学的萌芽时期,又很多接触的经济学家诸如古典经济学思想的系统建立者亚当.斯密、古典经济学思想的创始人配第、古典经济学的集大成者李嘉图、新古典主义洛桑学派的创始人瓦尔拉斯、剑桥学派的创始人马歇尔等,他们在其研究领域及其著作中提出了一些研究宏观经济运行的思想观点和政策措施的建议,有的还提出了一些很有见地的具体理论。

但是,就其总体而言,在这一时期,宏观经济学这一范畴的术语革命尚未产生,更谈不上形成系统和成熟的宏观经济学理论,甚至连宏观经济学研究的方法、对象、目标等都没有明晰的认识,因而只能成为宏观经济学的萌芽时期。

2、凯恩斯主义宏观经济学的创建和形成、完事时期这一时期是指从1936年凯恩斯的《通论》发表到20世纪70年代之前的时期。

这一时期通常又分为两个阶段。

第一个阶段是凯恩斯革命与现代宏观经济学的建立,即从1929-1933年大危机国家干预经济实施各种做法,形成大量的宏观经济学实践为发端,到1936年凯恩斯发表著名的《通论》,建立和形成最初的系统的宏观经济学理论体系,标志着宏观经济学的正式产生。

第二个阶段是凯恩斯主义学派宏观经济学的发展和完善时期。

凯恩斯理论形成后,在资本主义国家得到了广泛的应用,但是,随着社会的经济发展条件的不断进步,需要对宏观经济学的理论进行相应的创新。

因此,相当一部分经济学家以凯恩斯理论为基础,对宏观经济学进行修正和完善。

其中比较突出的如包括萨缪尔森、R.哈德、A.汉森等人的新古典综合派和以罗宾逊夫人、希克斯等人为代表的新剑桥学派的"两个剑桥之争".特别是美国经济学家萨缪尔森的那部至今还十分畅销的《经济学》教科书,可以说集中体现了这一时期的凯恩斯主义宏观经济学的发展和完善。

凯恩斯宏观经济理论的基本思想及对中国宏观经济管理的指导意义(南京人口管理干部学院吴珏玲211135)内容摘要:宏观经济学理论是相对于微观经济学而言的,微观经济学研究的是个体经济活动参与者的行为及其后果,然而宏观经济学研究的是社会总体经济行为及其后果,即是对经济运行的整体,包括整体社会的总产量、收入、价格水平和就业水平的分析。

所以宏观经济学的研究对象是一个国家的国民经济整体,包括国民经济运行方式、运行状况、运行规律以及政府如何运用经济政策影响国民经济运行,等等。

凯恩斯建立了以需求为中心的国民收入决定理论,并在此基础上引发了经济学上著名的凯恩斯革命!这场革命的结果就是建立了现代宏观经济学。

在此之中凯恩斯的整个宏观经济分析核心便是国民收入的理论!他的分析主要侧重于总需求分析!下面让我们一起来研究探讨他的这种经济理论!凯恩斯观点:凯恩斯主义认为,通过利率把储蓄转化为投资和借助于工资的变化来调节劳动供求的自发市场机制,并不能自动地创造出充分就业所需要的那种有效需求水平;在竞争性私人体制中,“三大心理规律”使有效需求往往低于社会的总供给水平,从而导致就业水平总是处于非充分就业的均衡状态。

因此,要实现充分就业,就必须抛弃自由放任的传统政策,政府必须运用积极的财政与货币政策,以确保足够水平的有效需求。

凯恩斯最根本的理论创新就在于为国家干预经济的合理性提供了一整套经济学的证明,这是凯恩斯主义出现以前任何经济学都根本做不到的。

凯恩斯理论的核心是有效需求原理,认为国民收入决定于有效需求,而有效需求原理的支柱又是边际消费倾向递减、资本边际效率递减以及心理上的流动偏好这三个心理规律的作用,这三个心理规律涉及四个变量:边际消费倾向、资水边际效率、货币需求和货币供给。

在这里,凯恩斯通过利率把货币经济和实物经济联系起来,打破了新古典学派把实物经济和货币经济分开的两分法,认为货币不是中性的,货币币场上的均衡利率要影响投资和收入,而产品市场上的均衡收入又会影响货币需求和利率,这就是产品市场和货币市场的相互联系和作用。

约翰·梅纳德·凯恩斯(1883-1946),现代西方经济学最有影响的经济学家之一,他创立的宏观经济学与弗洛伊德所创的精神分析法和爱因斯坦发现的相对论并称为二十世纪人类知识界的三大革命。

他是英国著名的经济学巨匠,以他的理论为基础而形成的“凯恩斯主义”是20世纪西方经济思潮中最大的一个流派,不论是对西方经济学说,还是对世界各国的经济政策,都有重大影响。

1929—1933年爆发了资本主义历史上最严重、最持久、最广泛的经济危机,经济萧条,失业严重,传统的经济理论已无法解释大萧条中出现的各种经济现象,更不能为摆脱危机提供“有效的”对策。

就是在这种状态下,凯恩斯为了医治资本主义经济病症、寻求摆脱危机的措施,潜心于经济理论的研究,并于1936年发表了《就业、利息和货币通论》,一出版就引起了西方经济学界的轰动,有人把他的理论誉为一场像“哥白尼在天文学上,达尔文在生物学上,爱因斯坦在物理学上一样的革命”。

它的出版,标志着凯恩斯完成了从传统的古典经济学理论向自己创立的新经济体系的过渡,标志着凯恩斯学说已发展成为一个独立的理论体系。

其主要观点:一、凯恩斯重新解释了充分就业概念。

凯恩斯认为:在大萧条的环境下,政府应该追求充分就业,这是政府应尽的责任和义务。

但是,大萧条也使他意识到:经济现实中还往往存在着第三种失业——非自愿失业。

二、凯恩斯的有效需求原理。

凯恩斯理论主要由三部分组成:简单的国民收入决定理论、乘数原理和有效需求原理。

三、简单的国民收入决定理论。

凯恩斯认为决定收入和就业水平的因素主要有三大心理变量(边际消费倾向、资本边际效率和流动性偏好)和货币供应量。

四、凯恩斯提出三大心理规律。

1.边际消费倾向递减规律2.资本边际效率递减规律。

3.流动性偏好。

五、乘数理论。

凯恩斯认为,初始的投资增加可以引发诱致性投资增加,通过连锁式效应,最终可以带来数倍于初始投资的社会有效需求扩张;同样,初始投资的减少也最终会造成数倍于它的社会有效需求的缩减。

凯恩斯主义宏观经济理论演进脉络探析郭佩颖(中国人民银行长春中心支行,吉林长春130051)摘要:在宏观经济学的发展历程中,凯恩斯主义始终占据着重要位置。

通过严厉批判传统古典经济理论中的市场完美假说以及“萨伊定律”,凯恩斯主义经济学强调了政府干预对稳定经济的重要性。

凯恩斯主义宏观经济学一直处于动态发展之中,先后经历了萌芽、《通论》出版、正统凯恩斯主义、后凯恩斯主义、第一代新凯恩斯主义和第二代凯恩斯主义等发展阶段,每个阶段的凯恩斯主义模型都具有丰富的理论价值和现实意义。

鉴于此,本文系统归纳了凯恩斯主义宏观经济理论的历史发展脉络,分析了每个阶段凯恩斯主义的理论基础和核心特征。

关键词:凯恩斯主义;市场失灵;政府干预中图分类号:F83O文献标识码:A文章编号:1009—3109(2020)04-0020—061936年,凯恩斯出版了经济学巨著《就业、利息和货币通论》(Keynes,1936),书中率先将宏观经济变量的行为、表现及结构特征整合到一起,试图从总量层面系统阐释经济短期大幅波动的潜在原因及应对举措,Blanchard(2000)认为,凯恩斯是第一个将研究宏观经济现象所需的实际变量和货币变量整合到一个单一正式框架的人。

这种将总体经济整合到一起进行系统论述的研究范式标志着现代宏观经济学的诞生。

至此以后,宏观经济学得到了持续快速的发展,演化出几个关键的理论发展阶段。

在每个阶段,不同学派相互辩争,构建出大量卓有见识的经济模型,显著提升了宏观经济理论的现实解释力O在滞涨等历史时期,凯恩斯主义宏观经济理论推崇的政府干预思想被认为是导致经济衰退的罪魁祸首。

诸如奥地利学派、货币学派和新古典学派等宏观经济理论都试图将凯恩斯主义击碎驳倒,在其后的较长时期里,凯恩斯主义思想陷入了发展低迷期,但在吸纳其他理论模型的优点后,凯恩斯主义宏观模型逐渐焕发了生命力,尤其在应用层面,凯恩斯主义思想对政府实行逆周期调节也发挥了更为重要的影响力。

宏观经济学的产生和发展一、宏观经济学的发展历程宏观经济学的形成和发展,大体经历了三个时期:1、萌芽时期从17世纪中叶到20世纪30年代凯恩斯的《就业、利息和货币通论》发表之前,这一时期是宏观经济学的萌芽时期。

在宏观经济学的萌芽时期,又很多接触的经济学家诸如古典经济学思想的系统建立者亚当.斯密、古典经济学思想的创始人配第、古典经济学的集大成者李嘉图、新古典主义洛桑学派的创始人瓦尔拉斯、剑桥学派的创始人马歇尔等,他们在其研究领域及其著作中提出了一些研究宏观经济运行的思想观点和政策措施的建议,有的还提出了一些很有见地的具体理论。

但是,就其总体而言,在这一时期,宏观经济学这一范畴的术语革命尚未产生,更谈不上形成系统和成熟的宏观经济学理论,甚至连宏观经济学研究的方法、对象、目标等都没有明晰的认识,因而只能成为宏观经济学的萌芽时期。

2、凯恩斯主义宏观经济学的创建和形成、完事时期这一时期是指从1936年凯恩斯的《通论》发表到20世纪70年代之前的时期。

这一时期通常又分为两个阶段。

第一个阶段是凯恩斯革命与现代宏观经济学的建立,即从1929-1933年大危机国家干预经济实施各种做法,形成大量的宏观经济学实践为发端,到1936年凯恩斯发表著名的《通论》,建立和形成最初的系统的宏观经济学理论体系,标志着宏观经济学的正式产生。

第二个阶段是凯恩斯主义学派宏观经济学的发展和完善时期。

凯恩斯理论形成后,在资本主义国家得到了广泛的应用,但是,随着社会的经济发展条件的不断进步,需要对宏观经济学的理论进行相应的创新。

因此,相当一部分经济学家以凯恩斯理论为基础,对宏观经济学进行修正和完善。

其中比较突出的如包括萨缪尔森、R.哈德、A.汉森等人的新古典综合派和以罗宾逊夫人、希克斯等人为代表的新剑桥学派的"两个剑桥之争".特别是美国经济学家萨缪尔森的那部至今还十分畅销的《经济学》教科书,可以说集中体现了这一时期的凯恩斯主义宏观经济学的发展和完善。

专题介绍1:宏观经济学鼻祖---约翰·梅纳德·凯恩斯约翰〃梅纳德〃凯恩斯(1883一l946),英国著名的经济学家,经济学的‘四大名旦‛之一。

熊彼得认为,凯恩斯是十大经济学家之首。

甚至有人把凯思斯经济学与哥白尼的‚太阳中心说‛、达尔文的‚进化论‛、爱因斯坦的‚相对论‛相媲美。

凯恩斯是在马克思逝世的那一年即1883年出生的,其父J〃N〃凯恩斯是剑桥大学教授,其母曾任剑桥市参议员和市长。

凯恩斯从小思维敏捷,在剑桥大学期间,他是攻读数学的,却曾写过一篇关于政治学的论文而得奖。

凯恩斯是一个全面的天才,他在数学、哲学、文学等方面都有建树。

他22岁那年(1905年)以优异的数学成绩毕业于剑桥大学,获得硕士学位。

后向马歇尔进修经济学一年,并参加了文官考试,1906年被派住财政部的印度事务处工作。

此间,他对印度通货膨胀问题作过一番研究,5年后发表第一部著作《印度的通货与金融》,这著作被认为是论述金融汇兑本位制的代表作。

由于对行政工作感到厌倦,1908年辞职回到剑桥大学任经济学教师。

第二次世界大战爆发后,他被征召回财政部工作,曾以财政部首席代表参加巴黎和会,因所提出的不要战败国支付赔款的独特建议未被接受,忿而辞职,返回剑桥。

1919年出版《论凡尔赛条约的经济后果》一书,迅速地被译成几国文字发行,使年仅36岁的凯恩斯一跃成为国际知名人物。

一篇旧论文经过两年的修改,1921年他以《概率论》发表,并成了一本名著。

自《概率论》发表到1936年这15年期间,是凯恩斯从事经济理论研究生涯的最忙而收获最丰的时期。

凯恩斯注意到,20世纪20年代传统的纯经济理论同货币理论脱节,因此他注重于货币理论及货币政策的研究。

他是向着一条以货币作用为主而又能结合纯经济理论的征途摸索前进的。

在这条征途中,他需克服许多阻力。

1923年他发表了《货币改革论》,但感到有不足之处。

1930年发表了《货币论》,其中仍有许多缺点。

l 929—1933年的大危机,使得凯恩斯的偏离传统经济理论和政策的倾向得到急剧发展。

凯恩斯的主要经济主张及其对我国宏观经济调控有什么现实意义凯恩斯主义与中国经济的宏观调控摘要:约翰·凯恩斯是西方宏观经济学的开创者,他的理论和政策立足于对社会经济总量的分析,研究西方资本主义国家如何运用财政、金融和货币手段对经济进行全方位的干预;当前中国的社会主义市场经济体制已初步确立,充分发挥政府宏观调控的职能以保证经济的正常运行,是经济理论界和政府管理部门面临的重大课题。

因此,研究和借鉴西方宏观经济学的理论特别是凯恩斯主义,对于指导中国经济的宏观调控有着重要意义。

关键词:凯恩斯就业投资宏观调控在任何市场经济社会,市场机制都是资源配置和社会经济运行的基础性调节手段。

1992年,中共十四大确立了建立社会主义市场经济体制的目标;加入WTO后,中国经济又进一步明确了市场化的取向,市场机制必将完全取代传统的计划机制作为经济运行的基本调节手段,但这并不意味着我们必须在市场和政府之间做出非此即彼的选择,我们当然需要市场,但我们也需要政府,社会主义市场经济更需要强有力的国家宏观调控。

资本主义市场经济发展的百年历史验证了单靠发挥市场机制,不能保证经济的稳定增长和持续繁荣,西方周期性的经济危机也暴露了自由市场经济的弱点,凯恩斯主义无疑成为西方资本主义国家政府干预经济的理论源泉。

那么,凯恩斯主义对社会主义市场经济的实践是否具有指导和借鉴作用呢?本文试就这一问题进行探讨。

一﹑“凯恩斯主义”产生的时代背景“凯恩斯主义”是英国著名经济学家约翰·凯恩斯(1883—1964年)提出的以政府干预经济的政策为核心,包括赤字财政政策﹑通货膨胀政策和扩大对外贸易政策在内的一整套稳定经济的政策主张。

凯恩斯的经济理论和经济政策是通过“凯恩斯革命”对他所谓的“古典经济学”的变革而建立的。

早期的凯恩斯曾经是“古典经济学”的信奉者,他崇拜市场机制的作用,认为“自由放任”的政策能够确保“充分就业”和经济稳定发展。

但是第一次世界大战以后资本主义制度的尖锐矛盾,特别是1929年开始的资本主义世界经济危机和长期的大萧条,将“古典经济学”宣扬的“自由放任”和市场机制的乐观论调一扫而光。

约翰·梅纳德·凯恩斯(1883—1946),英国著名的经济学家,经济学的“四大名旦”之一。

凯恩斯1905年以优异的数学成绩毕业于剑桥大学,获得硕士学位。

6年后发表著作《印度的通货与金融》,该著作被认为是论述金融汇兑本位制的代表作。

1919年出版《论凡尔赛条约的经济后界》一书,该著作被翻译成多国文字并风行一时,使年仅36岁的凯恩斯一跃成为国际知名人物。

1936年,他出版了最有影响的著作《就业、利息和货币通论》。

他对于阻碍资本主义经济发展及如何解决该问题,提出了以下几点具有突破性的新观点。

1.突破传统的就业均衡理论,建立了一种以存在失业为特点的经济均衡理论。

2.把国民收入作为宏观经济学研究的中心问题,认为总就业量和总生产量关系密切,而这些正是现代宏观经济学的特点。

3.建立了以总需求为核心的宏观经济学体系。

4.对实物经济和货币进行分析的货币理论。

凯恩斯将经济理论和货币理论结合起来,建立了一套生产货币理论。

用这种方法分析货币、利率的关系及对整个宏观经济的影响。

5.反对放任自流的经济政策,明确提出国家直接干预经济的主张。

以《通论》为标志,凯恩斯完成了对传统经济学的革命,史称“凯恩斯革命”。

他在思想上推翻了传统的自由市场理念,他的主要贡献是首创了研究宏观经济学和宏观经济政策的新方法,并且在理论上使用的需求理论代替就业均衡理论。

凯恩斯宏观经济学论文凯恩斯宏观经济学是20世纪经济学发展的重要里程碑,凯恩斯的宏观经济学理论对世界各国的经济政策都产生了深远的影响。

凯恩斯主张政府干预经济活动,通过财政政策和货币政策调控经济,保持经济运行在高就业和稳定的水平上。

凯恢斯的理论在当时引起了广泛的讨论和争议,但经过几十年的实践证明了凯恩斯宏观经济学的理论具有很强的可行性和实用性。

本文将从凯恩斯宏观经济学的历史渊源、主要理论观点和实践应用等方面进行深入分析和探讨,以期对凯恩斯宏观经济学理论有更深入的了解。

凯恩斯宏观经济学的核心理论包括对需求总量的关注和政府干预经济的主张。

凯恩斯认为,市场经济可能出现失业和产能过剩的问题,导致经济停滞。

他主张政府应该通过增加支出来刺激需求,从而提高产出和就业水平。

这一观点被称为“凯恩斯革命”,因为它挑战了古典经济学派的供给决定论,提出了需求决定论的观点。

凯恩斯还提出了“边际效用递减”和“有效需求”的概念。

他认为,随着收入的增加,人们对产品的边际效用递减,因此他们在消费上的支出会减少。

这可能导致需求不足,导致产能得不到充分利用,从而引发经济萧条。

因此,政府应该通过财政政策来增加支出,以填补私人部门需求不足的部分,从而实现经济增长和就业的稳定。

凯恩斯的理论在20世纪30年代大萧条时期得到了广泛的应用,许多国家都采取了他提出的政策来应对经济危机。

例如,美国总统罗斯福的“新政”就是受凯恩斯思想的启发。

在后来的几十年里,凯恩斯宏观经济学理论在西方国家得到广泛的应用,成为主流经济政策的基础。

然而,凯恩斯宏观经济学也受到了批评。

一些经济学家认为,凯恩斯的理论忽视了市场在资源配置中的作用,过分强调了政府的干预。

另外,对于货币政策和通货膨胀的控制问题也存在争议。

综上所述,凯恩斯宏观经济学为我们理解现代宏观经济运行提供了重要的思想工具。

虽然它在实践中可能存在问题,但它仍然是现代经济政策制定的重要理论基础。