日本书法史

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:4

日本书法,更像是一场贵族装饰艺术日本书法(日本人称之为书道)艺术的形成和发展离不开中国书法的传入和影响,公元5世纪,中国书法通过朝鲜半岛的百济传入日本,这一时期日本人还无法熟练地掌握书法,直到飞鸟时代才有所改观,已经在形式上和中国书法相去不远了。

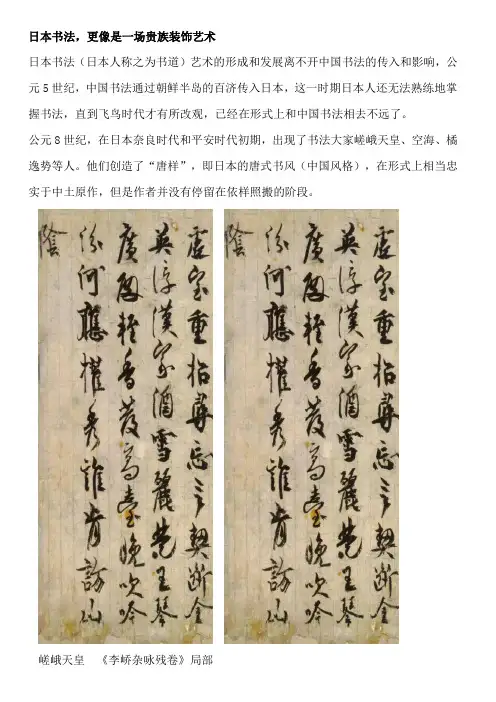

公元8世纪,在日本奈良时代和平安时代初期,出现了书法大家嵯峨天皇、空海、橘逸势等人。

他们创造了“唐样”,即日本的唐式书风(中国风格),在形式上相当忠实于中土原作,但是作者并没有停留在依样照搬的阶段。

嵯峨天皇《李峤杂咏残卷》局部不久,被称为“和样”即日本风格的书法也出现了。

经过长期发展,日本书法形成了具有民族风格和艺术气质的“和式”书法艺术,也出现了各种不同的流派。

我们这里主要谈的并不是日本书法的发展史,但还是按照时间的先后顺序来看日本人情绪化的书法表达。

第一个我们看到的其实跟中国密切相关,是早期圣德太子所写的,至于是不是真正的圣德太子所写,已经没有办法考证了,不过总起来看,应该是天皇的藏品,是那个时代的东西,也就是公元7世纪早期的作品。

圣德太子《法华义疏》局部这件书法作品和中国书法没有区别,和中国人的书写方式如出一辙,同为写经一类,分行书写,每一行的起首都是在一个高度上——后面可以看到,日本本土“和样”化以后就不再是这个样子了。

这件作品完全是用汉字书写,放大一点可以看到,每个字的转折都是圆转过来的。

虽然7世纪早期已经是欧阳询生活的时代,但唐代当时的书风对日本丝毫没有影响。

橘逸势《伊都内亲王愿文》局部日本书法发展到公元8世纪中叶,看起来很像中国的汉字,也好像有一点中国正书的影响,应该是有唐朝的因素传进来了。

空海曾在中国待过三年,是著名的大和尚和学者。

唐贞元二十年(804),他作为学问僧,随第十七次遣唐使入唐求法,回国时带回大批诗文作品和书法作品。

空海的书法极受当时日本上层的推崇,代表作品有《风信帖》《灌顶记》等。

空海《风信帖》局部《风信帖》是空海写给学生最澄的一封信,字里行间散发出浓厚的对王氏书风的理解与运用,同时还具有唐人书写时较为圆浑流转的感觉。

日本书道艺术(一)概略(二)日本古代书道平安三笔:嵯峨天皇橘逸势僧空海最澄日本三迹:小野道风、藤原佐理、藤原行成(三)西岛慎一:日本的中国书法受容史(四)高木圣雨:日本的近现代书法青山杉雨村上三岛小坂奇石西川宁辻本史邑丰道春海广津云仙小林斗庵谷村义雄梅舒适上条信山金子鸥亭小川瓦木天石东川今井凌雪杉冈华村武士桑风殿村蓝田浅见笕洞伊藤凤云古谷苍韵近藤摄南手岛右卿松井如流桑田笹舟桑原翠邦传说日本天平年间光明皇后曾临摹王羲之的《乐毅论》,王羲之典雅的笔风博得许多日本人的爱好,为世人所推崇。

日本正仓院内收藏的王羲之书法作品是当年光明子嫁给圣武天皇的随身嫁妆。

日本平安时代假名文字已经确立,迎来了书道的全盛时期。

对于皇亲贵族的子女来说,书法是必不可少的修身课。

实用的书法转变为技艺之道则是在日本镰仓末期至室町时期。

同其他的艺道一样,书道界也产生了不少的流派。

书道先驱藤原行成创立的世尊寺派在众多的流派之中享有最高权威。

而后加入这一流派的尊圆创造了独特的书法风格,创立了青莲院流派。

在相当长的一段历史时期里,青莲院流派一直是和(日本)式书法的主要流派。

不足的是日本室町时期的书道各流派均以秘事口传传宗接代。

弟子只知墨守师风,却无心提高书道水平。

到了江户时代这种倾向日趋严重。

与此同时随着町民文化的发展,作为一种文化修养,日本人当中也开始普及书法。

尽管他们的书法并不高明,但是毕竟从侧面打破了书道界的沉闷局面。

日本人采用临摹的方法,学习书法名家的书法。

明治初期中国人杨守敬来到日本。

他将中国的六朝书风传入日本,如同一股春风吹进日本书道界。

日本书道开始由尊重个性,保持流派传承向注重自由表现的方向发展。

不同于绘画艺术,书法艺术是单纯的点于线的抽象造型。

执笔者的思想、感情通过富有弹力的毛笔得到具体的反映。

为此,要求执笔者具备高超的技艺,高深的意境,以至否认书法的文学性,强调自由地运用笔墨的超然境地。

日本的假名最初只是标写汉字发音的符号,它的历史一直可以追溯到公元五世纪。

日本传统书法艺术的起源与发展日本传统书法艺术是一门源远流长的艺术形式,它承载着日本文化的精髓与智慧。

在日本的历史长河中,书法一直扮演着重要的角色,不仅是一种文字的表达方式,更是一种精神的追求和内心的修养。

起源于中国的书法在约公元四世纪传入日本,最初是由中国的佛教传教士带来的。

这些传教士将书法作为一种崇高的艺术形式带到了日本,并在当地逐渐发展起来。

然而,随着时间的推移,日本的书法逐渐形成了自己独特的风格和特色。

在日本,书法被视为一种修身养性的方式,它不仅仅是一种艺术形式,更是一种心灵的修炼。

日本传统书法注重的是笔墨的运用和笔画的表现力,追求的是一种极致的简洁和纯粹。

与中国的书法相比,日本的书法更加注重笔墨的韵味和墨色的浓淡变化。

在书写过程中,书法家必须全神贯注地掌握每一笔每一划的力度和速度,以达到墨色的丰富和笔墨的流畅。

日本书法的发展离不开日本古代文化的熏陶和影响。

在古代,日本的贵族阶层非常重视书法的修习,他们将书法视为一种高雅的艺术形式,并将其作为一种教育的手段。

贵族们常常亲自动笔,以此来培养自己的修养和气质。

在日本的历史上,有许多贵族书法家被后人称为“书道家”,他们的作品不仅在艺术上有着卓越的成就,更在文化上留下了深远的影响。

除了贵族阶层,日本的武士阶层也对书法有着浓厚的兴趣。

武士们将书法视为一种修炼的方式,通过书写来提升自己的意志力和耐力。

他们相信,只有在书写的过程中,才能真正了解自己的内心和掌握自己的情绪。

因此,书法成为了武士们日常生活中不可或缺的一部分。

随着时间的推移,日本的书法逐渐走出了贵族和武士的范畴,成为了广大民众喜爱的艺术形式。

在现代的日本,书法已经不再局限于传统的纸笔,而是与时俱进,融入了现代科技的元素。

许多书法家开始使用电脑和平板电脑进行书写,通过数字化的方式将书法艺术推向了新的高度。

总的来说,日本传统书法艺术的起源与发展是一个充满着历史沧桑和文化传承的故事。

它不仅是一种艺术形式,更是一种精神的追求和内心的修养。

xx书法对于古代xx书法形成的影响在日本,书法相较于绘画等其他艺术形式更受欢迎。

这可以从一种说法得到应证:“棒球是日本一亿多国民的体育,而书法则是一亿多国民的艺术。

”可见其国民研习书法风气之盛。

提起日本的书法,就不能忽略的是日本书法的起源。

毋庸置疑的是日本书法源自于中国古代书法,并且随着中国古代历朝书法的变革,而不断变化发展。

下面将以时间为基轴,探讨古代中国书法对日本书法的影响。

在讨论中国书法对日本书法的影响之前,首先值得重视的是汉字传入日本。

关于汉字传入日本的最早记录是百济博士王仁于公元285年到日本讲学,将《论语》十卷、《千字文》一卷进献给天皇。

随着佛教传入日本,经卷大量输入,由于佛教文化的庄严性,对文字书写的美观性也提出了要求,这演变成为日本书法的发端。

飞鸟时期,圣德太子派遣留学生和学问僧入隋,中日交流开始频繁,而这一时期的书法主要是受到中国魏晋南北朝时期书风的影响。

圣德太子书写的《法华义疏》(625年)就明显受到北魏写经体(草隶风格)的影响。

隋亡之后,为了继续学习中国文化,日本派出遣唐使,这一时期的日本书法作品中开始明显流露出了唐代书风的痕迹。

“金刚场陀罗尼经”(685年)和“长谷寺铜板铭”(686年)经考证都是在吸收初唐楷书风格的基础上而创作而成的作品。

此外根据史书记载由于唐太宗对王羲之的极力推崇,而日本尊唐风气极盛事事以唐风为榜样,所以王羲之的书法作品被遣唐使带回日本后的风行程度也是可以想象的。

进入奈良时期(710年-794年)之后,国力强盛的唐王朝对周边国家形成一个强大的控制力和吸引力,形成以其为首的东亚文化圈,故此唐样书道在日本愈发盛行,王羲之、王献之、欧阳询、褚遂良等人的书法被大量模仿学习。

其中最有影响力的便是“三笔”:空海、嵯峨天皇、桔逸势。

三人之中,空海对后世的影响最为突出,在日本被称为“书圣”。

空海作为入唐学问僧,他的书法既有王羲之之风,又具备颜真卿之新意。

在当时尽管有少数日本学者在书法创作上有革新之举,但是在相当长的一段时间,日本书法都只是对于中国晋唐书法的模仿,缺少独立创新的成分。

1、《书林藻鉴 书林纪事》,马宗霍著2、《文字学概要》,裘锡圭著,商务印书馆3、《中国文字与书法》民国 ·陈林龢著。

4、《益州书画录》民国·薛天沛编著。

5、《书学史》民国 ·祝嘉著。

6、《中国书法简论》潘伯鹰著。

7、《古代字体论稿》启功著。

8、《历代书法论文选》,崔尔平,上海书画出版社、华东师范大学古籍整理研究室选编校点。

9、《历代书法论文选续编》,崔尔平,上海书画出版社10、《明清书法论文选》,上海古籍出版社11、《现代书法论文选》,上海书画出版社编选。

12、《历代印学论文选》·韩天衡编订。

13、《中国古代印论史》,黄惇著,上海书画出版社。

14、《古玺通论》,曹锦炎。

15、《印学史》,沙孟海著。

16、《篆刻学》,邓散木著17、《中国书法理论体系》,熊秉明著。

18、《日本书法史》日 ·榊莫山著,现代·陈振濂译。

19、《海外书迹研究》 ,(美)傅申著,葛鸿桢译。

20、《书法史鉴》,丛文俊著,上海书画出版社21、《中国书法理论史》,中田勇次郎著,天津古籍出版社22、《中国书法美学》,金学智著,江苏文艺出版社23、《中国书法理论史》,王镇远著,黄山书社24、《傅山的世界》,白谦慎,三联书店2006年6月第2版25、《中国艺术精神》,徐复观,广西师范大学出版社2001年12月第一版26、 《美学散步》,宗白华27、《书法空间论》,白砥28、《国宝沉浮录——故宫散逸书画见闻考略》,杨仁恺29、《民国书法史》,孙洵30、《书画碑帖见闻录》,马宝山。

和风书道昭和黑龙简繁简介和风书道昭和黑龙简繁是一种书法字体,融合了日本昭和时期的艺术风格和中国传统书法的精髓。

它以其独特的笔画形式和优雅的布局而闻名,被广泛应用于日本的文化艺术领域。

本文将深入探讨和风书道昭和黑龙简繁的起源、特点以及其在文化艺术中的应用。

起源日本昭和时期的书法艺术在日本昭和时期(1926年-1989年),书法成为一种重要的艺术形式。

昭和时期是日本现代历史的一个重要时期,也是日本文化艺术繁荣的时期。

在这个时期,日本的书法艺术不仅受到中国传统书法的影响,还形成了自己独特的风格。

中日书法文化的交流中日两国在书法艺术方面有着悠久的历史渊源。

自古以来,中国的书法艺术就对日本产生了深远的影响。

在昭和时期,中日两国的书法家进行了广泛的交流和学习,这进一步促进了书法艺术的发展。

特点笔画形式和风书道昭和黑龙简繁的笔画形式独特而优雅。

它采用了粗细相间的笔画,使字体看起来更加饱满和有力。

这种笔画形式给人一种稳重而庄重的感觉,与昭和时期的文化氛围相得益彰。

布局和风书道昭和黑龙简繁的布局精美而富有艺术感。

它注重整体的平衡和谐,通过合理的字形排列和间距调整,使整个作品呈现出一种美感。

这种布局方式充分展现了书法艺术的独特魅力。

简繁结合和风书道昭和黑龙简繁将简体字和繁体字相结合,形成了一种独特的书法风格。

简体字和繁体字在形态上有所区别,但它们都具有独特的韵味和美感。

通过将简体字和繁体字相互融合,和风书道昭和黑龙简繁展现了两种不同字体的优点,使作品更加丰富多样。

应用日本传统文化和风书道昭和黑龙简繁在日本传统文化中得到了广泛的应用。

它常常被用于书法作品、书籍封面、印章和装饰品等方面。

这种字体的独特风格与日本传统文化相契合,能够为作品增添一种独特的艺术魅力。

文化艺术展览和风书道昭和黑龙简繁也常常在文化艺术展览中展示。

它作为一种独特的书法字体,能够吸引观众的眼球,并引发他们对书法艺术的思考和欣赏。

通过展览,人们可以更好地了解和风书道昭和黑龙简繁的魅力和意义。

日本书法书法,是东方艺术最美丽的瑰宝之一。

它源于中国,又逐渐流传到汉字文化圈的各个国家。

回顾日本的书法史可以看到,中国各个朝代书法的变革,不断给日本书法以全面而深刻的影响。

只是在平安时代后期,日本特有的假名书法兴起,形成了与中国书法不同的“和样”系统。

因此,要谈日本的书法,可以从“和样”与中国书法、即后来称作“唐样”的两大系统加以考察。

但是,日本书法从上古直至现代,显然一直是在中国书法的刺激下发展起来的。

其间虽然也产生了日本独具的书法艺术,但其背景仍然是中国文化。

日本书法和中国文化的紧密关系,是不可能切断的。

下面对日本书法的历史,从其与中国书法的关联着眼,分为各个不同的阶段,来看看日本书法是怎样吸收、消化中国书法,并在这种学习、仿效的过程中,发展、创造出日本独特的书法艺术的。

同时通过对两国书法的比较,来认识日本书法的独特风格。

书法,是东方艺术最美丽的瑰宝之一。

它源于中国,又逐渐流传到汉字文化圈的各个国家。

回顾日本的书法史可以看到,中国各个朝代书法的变革,不断给日本书法以全面而深刻的影响。

只是在平安时代后期,日本特有的假名书法兴起,形成了与中国书法不同的“和样”系统。

因此,要谈日本的书法,可以从“和样”与中国书法、即后来称作“唐样”的两大系统加以考察。

但是,日本书法从上古直至现代,显然一直是在中国书法的刺激下发展起来的。

其间虽然也产生了日本独具的书法艺术,但其背景仍然是中国文化。

日本书法和中国文化的紧密关系,是不可能切断的。

下面对日本书法的历史,从其与中国书法的关联着眼,分为各个不同的阶段,来看看日本书法是怎样吸收、消化中国书法,并在这种学习、仿效的过程中,发展、创造出日本独特的书法艺术的。

同时通过对两国书法的比较,来认识日本书法的独特风格。

一、大和时代的百济书法中国的书法已有三千年的历史。

而日本的书法大约是从大和时代、即公元5世纪初百济的阿直岐和王仁来日,传来该国的文物、制度时才开始的。

在历史悠久这一点上,和中国没法相比。

“三笔”与“三迹”:日本书法的大神们!本文转载自网易天问《“三笔”与“三迹”:日本书法的大神们!》前两天都在说一个日本女人,当然了,日本的光明皇后,在日本的书法史上,恐怕是前无古人,也怕是后无来者的女书法家。

既然说日本书法了,就把日本书法中值得一提的“三笔”和“三迹”打总在今天一起说说。

所谓的“三笔”是指的日本嵯峨帝、橘逸势、释空海三人的书法。

一个一个说,嵯峨帝,就是嵯峨天皇,日本第52代天皇,在位十四年稍久,其间事变不断,药子之变、高岳亲王事件均是他在位初期发生的事儿,因此他改制了六卫所,就是从政治上加强了自己的控制权。

他擅长书法,喜作诗文,我们看他的《李峤杂诗残卷》:仔细看,太像中国的初唐的那个欧阳询了,估计临了不少的欧书字帖,某些字,完全从欧体中脱胎。

橘逸势呢,这位大神死于政治原因,最后死在牢狱,他曾经跟释空海大师一起做遣唐史来过中国,因此受中国书风影响绝对不少。

我们来看他的《伊都内亲王愿文》:如果不是先知这是日本人的作品,我差点就认为是张旭或者怀素的作品了。

虽不够“癫”,但其跌宕纵横,真有气势啊。

可惜的是,嵯峨皇帝死之后的第二天,他就被定罪下狱并处死了。

再说释空海大师,这位大师是出家人,我自己曾在“少林寺”见过一个书法写得好的僧人,一笔颜体,字体端正,法相庄严,望之顿觉烦俗尽消。

于是,我对出家人的书法怀有尊敬感,而这些出家人也确因没有更多杂事相烦,因而成就卓然。

释空海大师是跟橘逸势同一年来中国的遣唐使,学习书法当也从那时开始,我们来看他的《金刚般若经开题残卷》:再看他的《风信帖》:怎么样,有没有点怀素之风?启功老先生认为他的书法成就,简直可以与中土中唐以来的各个名家论兄弟,并记录在他的《论书绝句》第五十二首里,原诗是:羲献深醇旭素狂,流传遗法入扶桑。

不徒古墨珍三笔,小野藤原并擅场。

我们逐句解释一下。

第一句,羲献,王羲之,王献之。

深醇,书法功底深厚醇正。

旭素,张旭,怀素,两人皆以狂草见长。

书法|日本书圣“三迹”之首小野道风书法手迹赏鉴

小野道风(894-966) 日本平安中期的书法家,小野篁之孙,官至内藏权头。

在摹仿我国王羲之字体的基础上,形成自己的“秀气”风格,为“和(日)样”书法的创始人,在日本书法史上占有特别重要的地位。

在日本书法史上同藤原佐理和藤原行成并称为著名的“平安三迹”,他们的笔法分别称为野迹、佐迹、权迹。

且小野道风位列“三迹”之首,是日本平安中期最具代表性的书法家,被尊为日本“当代第一级的书道家”。

说起日本的书法,不能不提到在日本被尊为书法圣人的“三笔”、“三迹”。

“三笔”为空海、橘逸势与嵯峨天皇。

“三迹”则是小野道风、藤原佐理和藤原行成。

日本书法艺术的最高水平虽然不如中国,但基础很扎实,在民间很普及,其书法爱好者的比例远远超过了中国。

日本小野道风书法円珍赠法印大和尚位并智证大师諡号勅书

日本小野道风书法円珍赠法印大和尚位并智证大师諡号勅书

日本小野道风书法円珍赠法印大和尚位并智证大师諡号勅书

日本小野道风书法円珍赠法印大和尚位并智证大师諡号勅书

日本小野道风书法円珍赠法印大和尚位并智证大师諡号勅书

日本小野道风书法円珍赠法印大和尚位并智证大师諡号勅书

日本小野道风书法円珍赠法印大和尚位并智证大师諡号勅书

日本小野道风书法円珍赠法印大和尚位并智证大师諡号勅书

日本小野道风书法円珍赠法印大和尚位并智证大师諡号勅书。

日本书法史概述

向明

【期刊名称】《上海文博论丛》

【年(卷),期】2006(000)002

【摘要】<正> 早期接触汉字的历史一万多年前,日本进入了石器时代,但由于与外界隔绝等原因,社会发展相对缓慢。

大约在公元前3世纪,包括农耕和金属工具在内的高度发达的中国文化传到了日本,使日本社会从石器时代迅速进入了铁器时代。

在此过程中,中国的汉字也随之进入了日本。

东汉建武中元二年(57)光武帝赐倭王以"汉委奴国王"金印,可作为汉字传入日本之始。

公

【总页数】8页(P18-25)

【作者】向明

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】J292.1

【相关文献】

1.日本粮食业现状概述——强烈地震使日本粮食业面临挑战 [J], 尹必健

2.日本当代中国书法史研究 [J],

3.20世纪以来日本学界对日本现存漳州窑陶瓷的相关研究概述 [J], 罗艳姣;

4.“日本侵华史料的发掘、整理与研究”笔谈——《日本侵华决策史料丛编·政治外交编》概述 [J], 臧运祜

5.钟明善教授著《中国书法史》日文版即将在日本出版发行 [J], 王劲

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

日本书法值得我们学点什么?我们常说中国书法博大精深,书法对日本、朝鲜半岛、越南东南亚等地区影响至深,但至今真正传承书法文化的,除了大中华以外,唯有日本值得称道、值得学习。

那我们来简单的了解一下日本书法。

日本有独立的书法史日本书道史里就记载了日本向中国不断学习书法的过程。

大约在公元3世纪,汉人渡日,将汉字传入日本。

后随着儒学和佛教在日本的流传,汉字在日本逐渐普及,书法也随之得到发展。

公元754年,中国僧人鉴真东渡日本,带去王羲之、王献之书法真迹,使“二王”书法在日本盛行。

特别是平安时代,这是一个承上启下,继往开来的时代,是日本书道史上的黄金期。

在这个时代,初期涌现了平安三笔,即空海、嵯峨天皇,橘逸势;中期又出现了日本三迹。

即小野道凤、藤原佐理、藤原行成。

空海《风信帖》(局部)嵯峨天皇《李峤杂咏残卷》(局部)17世纪中叶,中国高僧隐元东渡日本,传入苏东坡、文徵明等人的墨迹,日本又掀起了“唐样”热。

到了清末,清朝公使馆官员、金石学家杨守敬携带六朝碑帖赴日,于是日本人又兴起了临摹、学习六朝北魏拓本的热潮……后期兴起了假名书道,从而形成了日本独特的“和样”书道。

纵观日本书法发展史,其不但与中国书法同源,也长期深受中国的影响。

经过千百年的演变和发展,书道在日本的土地上被赋予了日本自身的文化特征和书写习惯,使得源于中国的书道不仅仅遵循中国的传统文化,更形成了独具日本民族特色的“书道”。

日本后来还出现良宽、井上有一等巨匠,对当代书法艺术产生巨大影响。

良宽天上大风井上有一梦日本博物馆的书法收藏日本公私博物馆非常注重收藏中国书法作品,并藏有大量书法传世名作。

日本皇宫、东京国立博物馆、大阪博物馆以及台东区书道博物馆、有邻馆等私人皆收藏有大量传世名作,如《孔侍中帖》《频有哀祸帖》《忧悬帖》《丧乱帖》《二谢帖》《得示帖》《妹至帖》《大报帖》《袁生帖》,王献之《新妇地黄汤帖》、颜真卿《自书告身帖》、米芾《虹县诗帖》《叔晦张季明李太师三帖》《论草书帖》……实在数不胜数,还有大量隋唐经卷、宋拓孤本等等,日本是除大陆和台湾省以外,收藏中国书法最丰富的地区。

藤原佐理:日本书法鼎盛时期的草书大家藤原佐理:日本书法鼎盛时期的草书大家对于日本而言,日本文化史从开始就是一部不断吸收外来文化的发展史,这种现象在书法领域表现的尤为突出。

在日本的历史中就很明确的记载了日本人是如何向中国不断学习书法的。

日本最为著名的书法理论家中田勇次郎就很客观的总结道日本书法的变迁是伴随着中国王朝的迭换不断的发展的。

日本对于中国书法的学习,最多的记载就来自于唐代,当时日本派使节来到中国,好客的中国将精心钩摹的王羲之书法作品《丧乱帖》送给他们,往来多次,因此在日本保留了许多珍贵的唐代的文物,这其中也包括唐代王羲之书法的不同摹本,现在都被日本作为国宝供奉。

虽然日本书法的发展在中田勇次郎的总结中被分为了好几个时期,每个时期都有着不同的风格特点,但毫无疑问的讲,平安时代的书法绝对是日本历史上最为辉煌的时期,这个时期中出现了著名的“三笔”“三迹”,即便平安时代后期的假名书法也十分的有影响力,但也无法和“三笔”“三迹“相媲美,这也是日本书法不可逾越的一个高峰。

所谓的“三笔”就是平安时代初期的空海、嵯峨天皇,橘逸势,而中期的“三迹”就包括小野道凤、藤原佐理、藤原行成。

本期我们的主角就是平安时代中期”三迹“中的藤原佐理。

在平安时代的“三迹”之中,小野道风开创了当时的和样书风,这样的书风在藤原佐理的笔下又得到了极大的发展。

藤原佐理擅长草书的书写,他笔下的草书线条柔润且富有弹性,颇似假名那样连绵游丝的笔法穿梭其间,显得格外生动且变化莫测。

那么,这位发扬了“三迹”书风的领军人物就是是什么来历呢?佐理的父亲敦敏,是一位正五位下左近少将,母亲则是正四位下宫内卿藤原元名之女。

但是可惜的是,在藤原佐理四岁的时候,他的父亲就去世了,这样抚养藤原佐理的重担就放在了他爷爷的身上。

佐理的爷爷也不简单,是摄政太政大臣,可以说藤原佐理从小就生长在一个十分显赫的贵族家庭之中。

在藤原佐理爷爷的教导下,佐理的官位可谓是平步青云,有一次18岁的藤原佐理与68岁的小野道风共同为殿内的殿舍和门额挥毫题字。

日本“羲之”——空海《风信帖》(高清)

日本的书法史上有所谓“三笔三迹”名家,其中空海、嵯峨天皇和橘逸势三人被尊称为“平安三笔”,他们都是公元八世纪(中国唐代)的日本书法大师,而空海为最,被称为日本的王羲之。

空海(774-835)虽为日本人,学的都是中国经典,如《论语》、《易经》、《毛诗》、《尚书》、《左氏春秋》等。

年轻出家,研究大乘教义。

后与最澄(日本另一书法大师)和橘逸势一同到中国研修一年多,得传密宗正传。

835年3月在日本圆寂,被封为弘法大师。

空海和尚在入唐迁即已是大书法家,祖述王羲之和颜真卿,骨力雄厚而流动感强。

他在中国研修期间,遍览名迹,搜集到不少欧阳询、李邕、徐浩的真迹以及王羲之书法的拓本,他自己说是:“窥得骨法”。

其行书草书富于变化,有狂逸之美。

《风信帖》是空海致最澄三通信札并为一卷的总称,是空海归回日本后最重要的书法代表作。

《风信帖》由于卷首有'风信云书'四字而得名。

第一通书札,挥洒率意的行书线条,自然且富于变化;第二通用笔雄健庄重、格调清新高雅;第三通以潇洒的草书为之,显得飘逸清澄,有白云飘浮秋空之感。

三通信札充分地显示出空海对王羲之式尺牍的娴熟纯正的笔法和晋唐风韵。

此件作品被推定为空海四十岁左右时的笔迹,堪称大师遗墨中之上乘之作。

中国书法对于古代日本书法形成的影响在日本,书法相较于绘画等其他艺术形式更受欢迎。

这可以从一种说法得到应证:“棒球是日本一亿多国民的体育,而书法则是一亿多国民的艺术。

”可见其国民研习书法风气之盛。

提起日本的书法,就不能忽略的是日本书法的起源。

毋庸置疑的是日本书法源自于中国古代书法,并且随着中国古代历朝书法的变革,而不断变化发展。

下面将以时间为基轴,探讨古代中国书法对日本书法的影响。

在讨论中国书法对日本书法的影响之前,首先值得重视的是汉字传入日本。

关于汉字传入日本的最早记录是百济博士王仁于公元285年到日本讲学,将《论语》十卷、《千字文》一卷进献给天皇。

随着佛教传入日本,经卷大量输入,由于佛教文化的庄严性,对文字书写的美观性也提出了要求,这演变成为日本书法的发端。

飞鸟时期,圣德太子派遣留学生和学问僧入隋,中日交流开始频繁,而这一时期的书法主要是受到中国魏晋南北朝时期书风的影响。

圣德太子书写的《法华义疏》(625年)就明显受到北魏写经体(草隶风格)的影响。

隋亡之后,为了继续学习中国文化,日本派出遣唐使,这一时期的日本书法作品中开始明显流露出了唐代书风的痕迹。

“金刚场陀罗尼经”(685年)和“长谷寺铜板铭”(686年)经考证都是在吸收初唐楷书风格的基础上而创作而成的作品。

此外根据史书记载由于唐太宗对王羲之的极力推崇,而日本尊唐风气极盛事事以唐风为榜样,所以王羲之的书法作品被遣唐使带回日本后的风行程度也是可以想象的。

进入奈良时期(710年-794年)之后,国力强盛的

唐王朝对周边国家形成一个强大的控制力和吸引力,形成以其为首的东亚文化圈,故此唐样书道在日本愈发盛行,王羲之、王献之、欧阳询、褚遂良等人的书法被大量模仿学习。

其中最有影响力的便是“三笔”:空海、嵯峨天皇、桔逸势。

三人之中,空海对后世的影响最为突出,在日本被称为“书圣”。

空海作为入唐学问僧,他的书法既有王羲之之风,又具备颜真卿之新意。

在当时尽管有少数日本学者在书法创作上有革新之举,但是在相当长的一段时间,日本书法都只是对于中国晋唐书法的模仿,缺少独立创新的成分。

平安时代前期,日本学习中国书法进入一个新的阶段——开始转变阶段,出现了与“三笔”齐名的“三迹”:小野道风、藤原佐理、藤原形成。

这一时期,王羲之的字体以其端庄温雅仍然受到时人的追捧。

从“三迹”书法作品的特征来看,其风格虽然是建立在对前人继承的基础上,然而都逐渐开始具备日本民族风格特色,推动了平安后期和样书道的发展。

平安中期,随着唐王朝的覆灭,日本中断了遣唐使的派遣,在国内国风文化的浪潮之下,和样书道的发展进入全盛期。

和样书道是指既有汉字又有假名的一种书法形式。

假名包括“草”——汉字的草书体、“平假名”——汉字草体简化后再美化的产物、“片假名”——用于汉文的训点(非书法对象)。

在平假名书写方式获得社会认同后,该时期假名文学的发展也促进了假名书法的兴起。

产生于平安时代宫廷贵族妇女之手的平假名书体,使得日本的和样书道开始出现了与中国书法无法类比的不同之处,可谓是日本继唐样书道后的第一次转折性发展。

自平安末期中断的中日交流在镰仓时代又再度恢复,这一时期的武士阶级的兴起,与之相适应的武家文化也展现出于之前公家文化的差异性,主张采用强劲有力的刚健风格取代优雅秀美的阴柔风格。

在镰仓幕府统治下,禅宗的宗教特质以及修行方式都很符合武士道思想,于是在南宋时期传入日本就受到统治者的欢迎。

为求禅宗真法,大量日本僧人来到宋朝,在求法过程之中他们深受宋代文化的影响,其中自宋以来苏轼、黄庭坚、米芾书法家倡导“尚意”的新书风,使他们对书法的认识也产生了变化。

赴宋僧人受到宋代书法思想的熏陶后回国对日本书法的发展也带来了新的转机——宋样书道对曾经盛行的唐样书道提出了挑战。

在四大家中黄庭坚的字以劲健为长,且由于其个人的禅学修为较深,尤其受日本禅僧喜爱。

除此之外南宋张即之书体也以其书法厚重且别具一格而被引进日本。

如日本临济宗开山祖师荣西、曹洞宗祖师道元不仅在传播禅宗上做出了较大贡献,而且在推广黄山谷书体上也是不遗余力。

镰仓时代后期,元代赵孟頫的书法成为日本禅僧争先效仿的楷模。

禅宗之书大多不讲究师法,而是全凭禅机率性为之,禅宗僧人的书法重意境而不重技巧,使得禅僧书法达到一种独有的境界。

他们的作品也被专称为“墨迹”,这是日本书法史上的一项极高成就。

至室町时代,由宋样书道热潮引发的学习中国书法之风开始衰退,日本的和样书道又再次兴起,出现了各种流派,其中有以藤原形成为祖师的和样书道嫡传流派“世尊寺派”、以伏见天皇为祖师的“伏见院派”、以尊圆亲王为祖师的“青莲院派”等等,但势力都不及禅

宗墨迹。

从以上论述来看,古代日本的书法在中国书法时强时弱的影响下不断形成并发展的。

在其辐射力量强大之时,几近主宰整个日本书法发展的脉搏,如唐样书道、宋样书道;而在其影响力减弱的情况下,日本的和样书道则显现出相对的繁荣状态。

纵观日本书法史,有学者指出,日本书史存在先天不足,因为日本书法史一开始就是以中国晋唐的楷书体作为典范,缺失了中国书法史的甲骨文、金文、隶书、篆书这样一段前史,只有“书写”的历史,没有“刻写”的历史,而带来自主性发展较弱等问题。

以上提出的问题,从后来日本近现代书法的发展我们可以很明显的看出端倪,在明治、大正年间,随着杨守敬的赴日,北碑派书法在日本获得一席之地,又刮起一阵了学习周秦金文刻石和汉碑的浪潮。

通过不断的学习,日本文化表现出强烈的适应性和开放性,将中国历代书风和谐地融入自己的美学结构,内外兼修,创造出了现在极富有传统色彩而有具有特色的书法艺术。