一位支教老师的感人故事:感动中国:徐本禹

- 格式:doc

- 大小:84.00 KB

- 文档页数:4

--一位支教老师的感人故事:感动中国:徐本禹如果眼泪是一种财富,徐本禹就是一个富有的人,在过去的一年里,他让我们泪流满面。

从繁华的城市,他走进大山深处,用一个刚刚毕业大学生稚嫩的肩膀,扛住了倾颓的教室,扛住了贫穷和孤独,扛起了本来不属于他的责任。

也许一个人力量还不能让孩子眼睛铺满阳光,爱,被期待着。

徐本禹点亮了火把,刺痛了我们的眼睛。

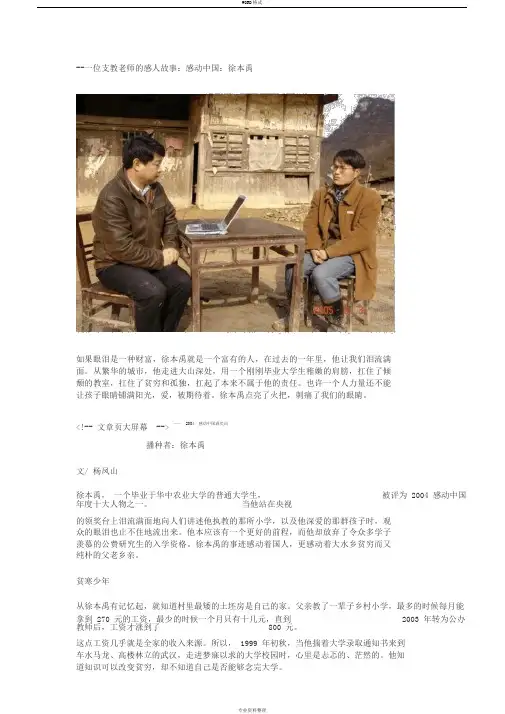

<!-- 文章页大屏幕 --> ——2004感动中国颁奖词播种者:徐本禹文/ 杨凤山徐本禹,一个毕业于华中农业大学的普通大学生,被评为 2004 感动中国年度十大人物之一。

当他站在央视的领奖台上泪流满面地向人们讲述他执教的那所小学,以及他深爱的那群孩子时,观众的眼泪也止不住地流出来。

他本应该有一个更好的前程,而他却放弃了令众多学子羡慕的公费研究生的入学资格。

徐本禹的事迹感动着国人,更感动着大水乡贫穷而又纯朴的父老乡亲。

贫寒少年从徐本禹有记忆起,就知道村里最矮的土坯房是自己的家。

父亲教了一辈子乡村小学,最多的时候每月能拿到 270 元的工资,最少的时候一个月只有十几元,直到2003 年转为公办教师后,工资才涨到了800 元。

这点工资几乎就是全家的收入来源。

所以, 1999 年初秋,当他揣着大学录取通知书来到车水马龙、高楼林立的武汉,走进梦寐以求的大学校园时,心里是忐忑的、茫然的。

他知道知识可以改变贫穷,却不知道自己是否能够念完大学。

其实,徐本禹的学习和生活状况早已被学院的领导和老师看在眼里,挂在心里。

不久,学院将他列入特困生进行帮扶,为他安排了一个打扫楼道的勤工助学岗位。

当他领到第一笔勤工助学报酬时,他感到自己是一个可以养活自己的人;当他看到同学们走过干干净净的楼道去上课时,他发现自己是一个对别人有用的人。

他从领到的 50 元报酬中取出 7 元钱买了两斤瓜子跟同学共享劳动的收获,剩下的 43元钱捐给了希望工程,用来资助山东费县一个叫孙姗姗的特困小学生。

他后来回忆道:“钱捐出去以后,心里特别的高兴,毕竟是用自己的劳动所得做了一件有意义的事情。

感动中国人物徐本禹——自我价值的实现在2004年“感动中国”年度人物中有一个平凡的名字——徐本禹,感动中国评选委员会给他的颁奖词是这样说的:如果眼泪是一种财富,徐本禹就是一个富有的人,在过去的一年里,他让我们泪流满面。

从繁华的城市,他走进大山深处,用一个刚刚毕业大学生稚嫩的肩膀,扛住了倾颓的教室,扛住了贫穷和孤独,扛起了本来不属于他的责任。

也许一个人力量还不能让孩子眼睛铺满阳光,爱,被期待着。

徐本禹点亮了火把,刺痛了我们的眼睛。

徐本禹家境贫寒,考入大学后,被列为特困生,并得到学校的资助、老师同学的关爱和社会的帮助。

他到华中农业大学上学时,甚至没有一件御寒的冬衣。

是同寝室一个学生的母亲给了他一件夹衣。

这是他第一次得到别人的温暖。

他说,是这件夹衣改变了他的价值观。

当时他只有一个念头:别人帮助了我,我一定要帮助别人。

这种强大的精神动力,激励他自强不息,立志成才,做一个对国家、对社会、对他人有用的人。

他勤奋学习,成绩优秀,获得国家奖学金和学校“特困生自强奖学金”,并被评为学校三好学生和优秀毕业生。

2003年,徐本禹以372分的优异成绩考取了华中农业大学的研究生,同时获得6000元国家奖学金。

能考上研究生对于徐本禹和他的家庭来说是一件光荣的事情,但是当年支教的岩洞小学的孩子们那渴望知识渴望外面世界的目光使他不能忘怀。

经过复杂而激烈的思想斗争和与家人、学校的商量后,他暂时放弃了深造机会,回到贵州实践自己“阳光下的诺言”。

学校经过研究,决定为他保留研究生学籍两年,支持他的行动。

2003年7月,徐本禹重返生活和工作条件十分艰苦的为民小学义务支教。

为了保证他的基本生活,学校团委和他所在的经济贸易管理学院为他提供了生活补助。

后来,贵州团省委将他补入贵州扶贫接力计划。

徐本禹深受感动和激励,每月从微薄的生活补助中节省出一半的钱,用来资助当地孩子上学。

他的感人事迹经媒体报道后,社会各界纷纷伸出援手,使当地教育条件迅速得到改善。

重温了一遍2004“感动中国”年度人物评选视频,不禁湿了眼眶。

徐本禹,湖北省优秀共产党员、2004年“感动中国”年度人物、全国十大社会公益之星、中国青年五四奖章、全国十大杰出志愿者、中国青年志愿服务金质奖章、全国十大杰出青年、改革开放30年中国教育“时代人物”、全国道德模范提名奖等等,他获得了很多殊荣,但在我心里所有的这些称号都无法表达他带给我们的温暖与震撼,更无法完全展现我们对他的敬意。

我们中的绝大多数人大概都从未去过山区,无法真切感受到那里环境的破败与艰苦,还有生活心酸与孤单,但我知道并且坚信即使那里是全世界最苦的地方,徐本禹的支教故事也都会照样发生,像命中注定的一般在历史的长河中留下浓墨重彩的一笔,因为所有的不便与苦难,通通比不过他心中对孩子们的爱与责任感。

古人云:“人以德为先,德以善为先,善以爱为先。

”,这些他都实实在在地做到了。

我们身边也不是没有人去做支教这件事,只是没有人像他这样坚持,近乎偏执,大多数人即使心中有爱,抱着一腔热血豪情,带着感动自己的准备,被山区清苦的生活打压一番,终究再无法抵过重回城市美好生活的诱惑,只有他,一心只为了孩子们的笑脸,只为自己的良心。

他的富足不在于奢靡的物质,而是内心,就像为他而写的颁奖词,“如果眼泪是一种财富,徐本禹就是一个富有的人,在过去的一年里,他让我们泪流满面。

从繁华的城市,他走进大山深处,用一个刚刚毕业大学生稚嫩的肩膀,扛住了倾颓的教室,扛住了贫穷和孤独,扛起了本来不属于他的责任。

也许一个人力量还不能让孩子眼睛铺满阳光,爱,被期待着。

徐本禹点亮了火把,刺痛了我们的眼睛。

”志愿服务于徐本禹而言早已是生命中不可或缺的一部分,他也本是芸芸众生中渺小的一个人啊,但他却身体力行地向我们展示了不平凡的伟大。

大山里的风冷,水凉,但人心暖,山里的人们淳朴善良,另他没办法割舍。

所以他坚守在这里,为山区孩子带去平等的受教育机会,他是爱,是暖,是藏在深山里的祖国花朵们的人间四月天。

学本禹,讲奉献“我愿做一滴水/我知道我很微小/当爱的阳光照射到我身上的时候/愿意无保留地反射给别人。

”——徐本禹“两年的经历让我有很多值得珍藏的东西,我付出了,但收获了更多。

那些纯朴的百姓感动了我。

”1.徐本禹简介徐本禹(1982年4月—),山东聊城人,1999-2003年就读于华中农业大学。

2003年考取该校农业经济管理专业公费研究生,但没有立即就读,到贵州省大方县猫场镇狗吊岩村岩洞小学与大水乡大石村大石小学支教。

徐本禹因天涯社区的文章《两所山村小学和一个支教者》而被中国人所熟知,后获选中国中央电视台“感动中国·2004年度人物”。

现为共青团湖北省委学校部部长,省学联副秘书长。

中共十七大代表,贵州省大方县大水乡华农大石希望小学名誉校长,2008年1月10日荣获“中国第18届十大杰出青年”。

“别人说是我感动了很多人,其实是很多人感动了我。

”——徐本禹2.徐本禹主要事迹⏹1982年4月,出生于山东聊城的一个贫穷的农村家庭,他的父亲教了一辈子小学,最多的时候每月能拿到270元的工资,最少的时候一个月只有十几元,直到2003年转为正式教师后基本工资才到了800元。

这点工资几乎就是全家的收入来源。

⏹1999年,徐本禹成为华中农业大学的一名学生。

2003年,徐本禹以372分的高分考取了该校农业经济管理专业的硕士研究生。

然而,2003年4月16日,徐本禹却作出了让所有人大吃一惊的决定:放弃攻读研究生的机会,去贵州省大方县大水乡大石村支教。

2005年,徐本禹返回华中农业大学读研。

徐本禹家境贫寒,考入大学后,学习和生活遇到很多困难,被列入特困生,并得到学校的资助、老师同学的关爱和社会的帮助。

这化为强大的精神动力,激励他自强不息,立志成才,做一个对国家、对社会、对他人有用的人。

他勤奋学习,成绩优秀,获得国家奖学金和学校“特困生自强奖学金”,并被评为学校三好学生和优秀毕业生。

他在政治上积极要求进步,被评为学校优秀共青团员,当选为共青团湖北省第十一次代表大会代表,并加入了中国共产党。

徐本禹,1999年考入华中农业大学后,家境贫寒的徐本禹在大学时享受了很多人的温暖和关怀,他很想将这种关爱传递下去。

大三暑假,徐本禹来到当时没有通水、没有通电、没有通路的贵州省大方县岩洞小学支教,原计划两周的支教最后变成了两个月。

告别时,面对当地孩子渴求知识的眼神,徐本禹承诺:“毕业了我会回来教你们的。

”

2003年7月,徐本禹高分考上母校公费研究生,但他一直牵挂着贵州的孩子们。

经过再三考虑,他决定放弃读研究生的机会,重返贵州支教。

华中农业大学对他的这一决定非常支持,破例为他保留了两年研究生入学资格。

重返贵州后,徐本禹先到岩洞小学支教一年,接着又来到条件更加艰苦的大水乡大石小学支教一年。

2004年7月,讲述徐本禹贵州山区支教的帖子《两所乡村小学和一个支教者》出现在网络,顿时引起社会、媒体强烈关注。

当年,徐本禹作为当代大学生志愿者的典型,被评为“感动中国”年度人物。

1993年,杨斌出生在安阳县马投涧乡一个普通家庭,2007年,杨斌考入我校,。

春风又绿神州,华夏再沐朝阳。

1978年改革开放号角吹响了,王云斌也乘着改革开放的春风,进入了最美好的青年时代。

八十年代,居住在落后的小县城,没有很好的出路,父亲建议王云斌出国到欧洲创业,等有出息了再回国报效祖国和家乡。

王云斌记得出国的那天,亲朋好友为他送行,他抱着母亲嚎啕大哭。

王云斌离开了这片熟悉的土地,和父亲坐上长途汽车一路颠簸到了省城杭州。

那天他终于有了很多的第一次,他去了小时候向往的仙境--西湖,还坐上了在梦里出现无数次的飞机。

在机场上,父亲拉着他的手严肃地说:“儿子,不管你到哪里一定要做一个堂堂正正的中国人,为国争光、为家乡人民争气。

‘雁过留声,人过留名’,这才是我的儿子。

”在国外的辛苦打拼下,王云斌挖到人生中的第一桶金,生活改变了,手里头的钱宽裕了,但他想到的是如何报效祖国。

他22岁就参加了侨团工作,记得那时候这是西班牙唯一的华人组织。

九十年代中国发生特大洪水,他第一个捐款10万西班牙币(大约1000美金)。

在今后的二十几年里,王云斌总是第一个参与侨团组织、爱国活动,积极捐款、捐物,慷慨解囊。

让王云斌倍感欣慰的是,家乡随着改革的步伐经历了翻天覆地的变化。

街道变宽变直了,楼房变高变多了,人民生活水平得到极大的提高,喜事一桩桩,如泉而涌,似瀑而泻。

徐本禹事迹简介:一、基本情况徐本禹,男,1982年生,山东聊城人,中共党员,系我校经济贸易管理学院1999级经济学专业学生,2003年本科毕业,高分考取我校农业经济管理专业硕士研究生。

现在贵州省大方县大水乡大石小学义务支教。

徐本禹家境贫寒,考入我校后,学习和生活遇到很多困难,被列入特困生,并得到学校的资助、老师同学的关爱和社会的帮助。

这化为强大的精神动力,激励他自强不息,立志成才,做一个对国家、对社会、对他人有用的人。

他勤奋学习,成绩优秀,获得国家奖学金和学校“特困生自强奖学金”,并被评为学校三好学生和优秀毕业生。

一位支教老师的感人故事感动徐本禹TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】--??一位支教老师的感人故事:感动中国:徐本禹如果眼泪是一种财富,徐本禹就是一个富有的人,在过去的一年里,他让我们泪流满面。

从繁华的城市,他走进大山深处,用一个刚刚毕业大学生稚嫩的肩膀,扛住了倾颓的教室,扛住了贫穷和孤独,扛起了本来不属于他的责任。

也许一个人力量还不能让孩子眼睛铺满阳光,爱,被期待着。

徐本禹点亮了火把,刺痛了我们的眼睛。

——2004感动中国颁奖词<!--文章页大屏幕-->播种者:徐本禹文/杨凤山徐本禹,一个毕业于华中农业大学的普通大学生,被评为2004感动中国年度十大人物之一。

当他站在央视的领奖台上泪流满面地向人们讲述他执教的那所小学,以及他深爱的那群孩子时,观众的眼泪也止不住地流出来。

他本应该有一个更好的前程,而他却放弃了令众多学子羡慕的公费研究生的入学资格。

徐本禹的事迹感动着国人,更感动着大水乡贫穷而又纯朴的父老乡亲。

贫寒少年从徐本禹有记忆起,就知道村里最矮的土坯房是自己的家。

父亲教了一辈子乡村小学,最多的时候每月能拿到270元的工资,最少的时候一个月只有十几元,直到2 003年转为公办教师后,工资才涨到了800元。

这点工资几乎就是全家的收入来源。

所以,1999年初秋,当他揣着大学录取通知书来到车水马龙、高楼林立的武汉,走进梦寐以求的大学校园时,心里是忐忑的、茫然的。

他知道知识可以改变贫穷,却不知道自己是否能够念完大学。

其实,徐本禹的学习和生活状况早已被学院的领导和老师看在眼里,挂在心里。

不久,学院将他列入特困生进行帮扶,为他安排了一个打扫楼道的勤工助学岗位。

当他领到第一笔勤工助学报酬时,他感到自己是一个可以养活自己的人;当他看到同学们走过干干净净的楼道去上课时,他发现自己是一个对别人有用的人。

他从领到的50元报酬中取出7元钱买了两斤瓜子跟同学共享劳动的收获,剩下的43元钱捐给了希望工程,用来资助山东费县一个叫孙姗姗的特困小学生。

无私奉献800字作文关于无私奉献800字作文(通用21篇)在平凡的学习、工作、生活中,大家都尝试过写作文吧,作文一定要做到主题集中,围绕同一主题作深入阐述,切忌东拉西扯,主题涣散甚至无主题。

一篇什么样的作文才能称之为优秀作文呢?以下是小编为大家收集的无私奉献800字作文,希望能够帮助到大家。

无私奉献800字作文篇1有人赞美青松的挺拔坚强;有人赞美红梅的不畏严寒;有人赞美翠竹的高尚品格;有人赞美小草的生命顽强是谁让它们受人赞美,是泥土是朴实无私无人在意的的泥土。

其实,最应该受人赞美的也是泥土,他默默无闻的为他人付出。

我们身边也有许多像泥土一样无私奉献的人。

有这样一名清洁工,我至今都不知他的姓名,但是,我仍然清楚地记得他那种无私的品质。

那是一个寒假,天非常的冷,正逢新年,我顶着寒风去外婆家拜年。

我一出门,阵阵刺骨的寒风迎面而来,还好我穿了一件厚厚的棉袄,不然准被冻成大冰块。

一路上到处是鞭炮的响声,行人们都被这热闹吸引住了,从来也没有发现,在街道一旁的角落,那条臭气熏天的水沟旁,蹲着一个正在毫无怨言清理水沟里堵塞垃圾的人。

就是因为水沟堵塞,无法排水,我住的这栋楼排水管老溢水上来,是家里一股臭味。

我好奇的走上前去。

突然,一阵刺鼻难闻的臭味扑面而来,我赶忙后退了几步。

后来,又见这位阿姨,一直在水沟旁,不是都没有皱过眉头一下吗?想着想着,我还是不由自主的走了过去。

只见这位清洁工阿姨只穿了一件薄毛衣,围着围巾,戴着工人手套,大约十四几岁的女子,正拿着铲子铲弄着垃圾。

他用力用铲子铲起垃圾倒在身旁的一个铁桶里。

因为水沟堵塞的厉害,里面的垃圾用铲子不行,只好摘下手套去挖。

阿姨忍受着臭味,埋头苦干着,在这冷天里,豆大的汗珠从她脸上流了下来。

手破了,她也来不及看,依然保持着一个姿势一直在挖水沟,经过了不懈努力,水沟终于通了。

阿姨的衣服、裤子、手套和围巾全脏了,她一边小心翼翼地戴上手套,一边开心的笑了。

第二天,我回到家,发现家里空气清新了许多,邻居们也都高兴的不得了,可是,又有谁会知道有一个不留姓名的人,为了左邻右舍在大冬天里挖水沟呢?这时,我又想起了那位阿姨,她那美丽,灿烂的笑容是多么无私啊!其实,在社会上,还有许多像泥土一样的人,他们一直在默默无闻的付出自己,不求会报。

徐本禹的先进事迹奉献是需要坚持的。

在国家体育馆安检口前,有一名个子不高,黑黑瘦瘦的志愿者,尽管在外表上并不出众,做的工作和其他志愿者没有什么区别,但是总有人小心翼翼地盯着他看了半天,然后惊喜地问:你就是那个感动中国的志愿者吧?他就是徐本禹,感动中国的十大人物之一。

他在来北京做奥运志愿者以前曾经在贵州做过两年的志愿者老师,他又远赴非洲的津巴布韦做了一年的援外志愿者。

目前,他正在国家体育馆做交通管理助理。

徐本禹说:应该说三年的志愿服务精神让我对志愿服务工作有了特殊的感情和更加深刻的认识,正是因为这样我又报了名,成为了奥运会的志愿者。

观众对我挥挥手,我就会觉得很快乐今年,徐本禹已经硕士毕业,留在了华东农业大学工作。

徐本禹和湖北代表团的74名志愿者8月2日到达北大体育馆,当天下午就上岗了。

他所在的组是交通组,工作非常辛苦,前几天的地面温度曾一度达到67℃,徐本禹每天就这样在蒸笼里挥汗如雨。

对于工作的苦累,徐本禹淡然地一笑:像我这种肤色就比较适合做交通,因为我本身就比较黑。

徐本禹的主要工作就是对车辆和行人进行引导。

许多观众看比赛找入场口,就先跑到安检口来打听,徐本禹都要对行人进行耐心的引导,特别是比赛即将开始的一两个小时,一句话可能要说好几百遍。

开幕前几天,他主动请缨要求整天值班,理由很简单,我希望能在场馆多待一会儿,多做点事。

那几天,他一直工作到晚上10点,入睡时已经是凌晨1点。

因为是在场馆外站岗,徐本禹经常会碰到一些行人向他咨询他职责所属范围之外的问题,但他毕竟是从外地来的,对北京的情况不是特别熟悉,他经常会因为不能帮助到别人而深深自责。

为了更好地给行人提供帮助,他经常牺牲自己的休息时间上网查询相关信息,希望下次别人再问时能派上用场,观众对我挥挥手,我会觉得很快乐。

我不仅要做火炬手,还要做奥运志愿者本禹,6月23日北京奥运会火炬手选拔计划启动,你可以报名争做火炬手,你能行的,真的!6月21日,正在津巴布韦担任志愿者的徐本禹收到了一条初中体育老师从国内发来的短信。

著名的支教案例

哇塞,说起著名的支教案例,那可真是有好多感人至深的故事啊!

就比如说徐本禹吧,这位大哥哥本来可以在大城市里过着舒舒服服的生活,可他却毅然决然地走进了大山深处。

那地方穷啊,条件艰苦得很呢!你能想象一下吗,没水没电,道路崎岖,比咱现在的生活条件差了十万八千里呢!但徐本禹不在乎,他一心只想把知识教给那些山里的孩子们。

他和孩子们一起生活,一起学习,孩子们都可喜欢他啦!难道这不是一种伟大的奉献吗?

还有支月英老师,她在那么偏远的小山村一待就是几十年啊!几十年呐!那是多少个日日夜夜。

她把自己的青春都献给了那些孩子,像妈妈一样照顾着他们,教他们读书写字。

你说,她得多有爱心和毅力呀!这就像一棵大树,默默地扎根在那片土地上,为孩子们遮风挡雨。

而且哦,这些支教老师带去的可不仅仅是知识,还有希望!他们让那些

山里的孩子知道,山的外面还有一个更大的世界,他们可以通过努力学习走向那个世界。

这就好比是给孩子们打开了一扇通往新世界的大门,让他们看到了无限的可能,多了不起啊!

这些支教案例真的太让人感动了,他们用自己的行动诠释了什么是真正的爱和奉献。

他们就是那一束束光,照亮了孩子们前行的道路。

我觉得我们都应该向他们学习,学习他们的无私和勇敢。

不管我们在什么样的岗位上,都应该尽自己的一份力量去帮助别人,让这个世界变得更美好。

这就是我要说的著名的支教案例,是不是很值得我们去铭记和学习呢!。

徐本禹事迹故事《徐本禹事迹故事篇一》我第一次听说徐本禹这个名字,还是在大学的一次志愿者活动交流会上。

那时候大家都在分享自己知道的那些感人的志愿者事迹,有个同学就提到了他。

当时我就好奇啊,这徐本禹到底做了啥了不起的事儿呢?那同学就开始眉飞色舞地讲起来。

徐本禹啊,他本来就是个普普通通的大学生,就像咱们一样,每天在校园里上课、参加社团活动啥的。

可是呢,他有一颗特别不普通的心。

有一次,他偶然间了解到山区里那些贫困孩子的教育状况。

那可不是一般的困难啊。

我听那同学说,在那些山区里,学校就是几间破破烂烂的房子,桌椅板凳都缺胳膊少腿的。

孩子们的书本都是翻得破破烂烂的,有的孩子甚至好几个人共用一本书。

徐本禹知道了这些情况后,心里就像被什么东西揪住了一样。

他就决定啊,自己要去那里做点什么。

他的这个决定可让周围的人都炸开了锅。

他的舍友就说:“本禹啊,你是不是疯了?你去那鸟不拉屎的地方,自己的学业咋办?以后的前途咋办?”徐本禹就嘿嘿一笑,说:“我要是不去,那些孩子可能就永远没机会改变命运了。

我就想去试试,能帮一点是一点呗。

”他就这么背着个简单的行囊,踏上了去山区的路。

到了那山区学校,那些孩子们都好奇地看着他,眼睛里充满了疑惑和期待。

有个小娃子就怯生生地问他:“老师,你真的是来教我们的吗?”徐本禹蹲下身子,摸着那孩子的头说:“是啊,以后我就是你们的老师啦。

”可是,在那里的生活可不像他想象的那么简单。

他住的地方啊,那就是个简陋的小屋子,晚上睡觉的时候,老鼠就在房梁上跑来跑去,吱吱吱地叫个不停。

吃的呢,也都是些简单的饭菜,有时候连菜都没有,就着咸菜就能对付一顿。

但是徐本禹可没抱怨过一句。

他每天都早早地起来,把教室打扫得干干净净的。

上课的时候,他特别认真,那些孩子们听不懂的地方,他就一遍又一遍地讲。

有个调皮的小男孩,刚开始总是在课堂上捣乱,徐本禹就耐心地跟他谈心,说:“娃子啊,你知道为啥要读书不?读书了以后就能走出这大山,去看看外面的世界,可精彩了。

感动人物徐本禹的事迹徐本禹因天涯社区的文章《两所山村小学和一个支教者》而被中国人所熟知,后获选中国中央电视台“感动中国·2004年度人物。

下面是店铺跟大家分享的徐本禹事迹,欢迎大家来阅读学习徐本禹出生于山东聊城一个贫困的农民家庭,1999年,徐本禹考入华中农业大学。

那一年的秋冬之交,当时天气已经冷了,徐本禹的同窗室友胡源的父母来学校看望胡源时,叔叔阿姨看见徐本禹只穿着一件军训服,怕他冻着,就把胡源的两件衣服送给了徐本禹,并对徐本禹说:“天气冷了,别冻着。

在生活方面有什么困难和叔叔阿姨讲。

”第一次远离家乡,第一次远离亲人,第一次在外地得到好心人的帮助,第一次有了回家的感觉……或许是这么多第一次交织在一起,让徐本禹至今不能忘记。

“当时我知道无论说什么都是苍白无力的。

我唯一能做的就是把爱心传递下去,用自己的行动来帮助那些生活上需要帮助的人。

”徐本禹这样说。

在大学里,徐本禹是一个被许多好心人关心和帮助的一个人,别人帮助他的时候,他没有忘记那些好心人们,没有忘记那些需要帮助的人们。

大学四年,徐本禹利用自己的奖学金和生活补助一共资助了5名学生。

此外,徐本禹还经常自发地从事志愿服务,比如利用中午休息的时间帮助他所在的经管学院收发信件,到草坪上拣垃圾,在食堂里端盘子,所有这些都是义务的。

徐本禹的同学一直不明白他为什么这么做,因此给他取了一个外号----“徐大傻”,但徐本禹通过做志愿服务让他感觉到了快乐。

2001年12月份的一个星期六,徐本禹象往常一样去汉口做家教,在做家教的过程中,他在《中国少年报》上看到《当阳光洒进山洞里……》这篇文章时,徐本禹被深深地打动了。

2002年的暑假,徐本禹带着华中农业大学的4名志愿者来到了报纸所述的狗吊岩岩洞小学。

返回学校后,当地的学生和老师经常给徐本禹写信,让徐本禹的心再次飞到那边。

徐本禹老师感动中国事迹感想徐本禹老师感动中国事迹感想读书心得体会徐本禹老师感动中国事迹感想感动老师感想事迹徐本禹其实在很早之前就看到徐本禹的事迹,记得到处还是在读书,还没毕业,当初真的为他具有这种献身精神感到钦佩!在这个物欲横流的社会,还有这么一个可爱的花朵,也许不能这么形容,但是如果不是可爱,谁又会放弃在城市的生活(虽然活得也是很累)跑到一毛不拔的贵州,穷僻的山村去教书!因为我来自农村,我知道生活的辛苦!贫穷的可怕,没见过的人是难以想象的。

虽然我读书的时候没有贵州的那么苦,但是我也是小学五年级就开始住校,要管理自己的吃住,洗米,拿饭盒(我们是自己拿饭盒到学校统一蒸饭,熟了后就到自己去拿),叠被等等,有时候想想真的不知道自己是如何度过的,我知道,我们家的小孩现在还是在重复一样地生活,因为农村还是那么穷,没有改变,虽然天天在农村问题是重点,重中之重,但是又有谁理呢,真的官事情呢。

虽然再苦不能苦孩子,再穷不能穷学校,但是最苦的不是孩子?最穷的不是学校吗?谁知道,看书点煤油灯,脸都黑了,烟熏的,因为学校一下自习就关灯,自己想在看书就只有如此了,因为没钱买蜡烛。

谁知道,学生喝的水是河水,尤其发洪水的时候,谁都红了,每次吃饭,饭盒下面都是一层沙子。

现在写到这,才又回忆起来了,原先都几乎淡忘了。

谁知道,一个礼拜只吃一个菜,还是干菜,只有如此才不会臭掉,坏掉。

我记得我当初老贫血,营养不良!导致发育都比较晚,十六岁才开始发育,那时候都初中毕业了!但是既然如此,农村的孩子读书质量还是没有改善,升学率还是那么低,我记得我们的外语老师的嘴巴都是歪的,因为他得过中风病。

吃的苦中苦,方原创网站为人上人,这只不过是骗苦中的人一种愚昧的手段而已!教育质量那么差,为何还要和城市的孩子一起统考,这难道就公平吗?不,农村的孩子从开始就知道世界就没有公平!城市的孩子那么多得练习本,辅导书,虽然也很苦,但是农村的孩子什么都没有,只有和书一起发下来的练习册!有人会说,那样多轻松啊,是阿,但是考不上就意味着要当农民,在城市人的眼里就是民工,即使来城市打工,没有任何保障,为城市作出那么大的贡献,人家还是看不起,因为什么,是农民!难道农民就不能够来城市,难道这就不属于中国吗?难道他就不是中国的公民,中华民族的一员吗?农村的的孩子,在这样的条件下考上大学,多么不容易!即使考上了,又有多少人读不起大学呢?因为交不起,整个家庭一年不吃不喝都不够大学一年的学费,使这种事情我亲眼见过,生活就是那么无奈。

徐本禹:“感动中国”的山东小伙

于网

【期刊名称】《农家致富》

【年(卷),期】2005(000)006

【摘要】他放弃读研究生的机会,只身来到千里之外的贵州省.在穷山恶水的偏僻山村,艰难而执着地履行着支教使命。

近日.他被提名为“感动中国”年度人物候选人之一——

【总页数】2页(P48-49)

【作者】于网

【作者单位】无

【正文语种】中文

【中图分类】S157

【相关文献】

1.徐本禹:大山深处"感动中国" [J], 彭勇

2.徐本禹:杰出青年的"感动"之旅 [J], 苏娟;杨凤山

3.敏感捕捉融入互动深入挖掘——“感动中国”2004年度人物、华中农业大学支教青年徐本禹采访心得 [J], 高文举;张培中

4.教师理应是辛勤的园丁吗——由2004年度感动中国人物之一的徐本禹想到的[J], 熊和平

5.徐本禹:因平凡感动中国 [J], 王耀辉;杨军

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

-- 一位支教老师的感人故事:感动中国:徐本禹

如果眼泪是一种财富,徐本禹就是一个富有的人,在过去的一年里,他让我们泪流满面。

从繁华的城市,他走进大山深处,用一个刚刚毕业大学生稚嫩的肩膀,扛住了倾颓的教室,扛住了贫穷和孤独,扛起了本来不属于他的责任。

也许一个人力量还不能让孩子眼睛铺满阳光,爱,被期待着。

徐本禹点亮了火把,刺痛了我们的眼睛。

——2004感动中国颁奖词

<!--文章页大屏幕-->

播种者:徐本禹

文/杨凤山

徐本禹,一个毕业于华中农业大学的普通大学生,被评为2004感动中国年度十大人物之一。

当他站在央视的领奖台上泪流满面地向人们讲述他执教的那所小学,以及他深爱的那群孩子时,观众的眼泪也止不住地流出来。

他本应该有一个更好的前程,而他却放弃了令众多学子羡慕的公费研究生的入学资格。

徐本禹的事迹感动着国人,更感动着大水乡贫穷而又纯朴的父老乡亲。

贫寒少年

从徐本禹有记忆起,就知道村里最矮的土坯房是自己的家。

父亲教了一辈子乡村小学,最多的时候每月能拿到270元的工资,最少的时候一个月只有十几元,直到2003年转为公办教师后,工资才涨到了800元。

这点工资几乎就是全家的收入来源。

所以,1999年初秋,当他揣着大学录取通知书来到车水马龙、高楼林立的武汉,走进梦寐以求的大学校园时,心里是忐忑的、茫然的。

他知道知识可以改变贫穷,却不知道自己是否能够念完大学。

其实,徐本禹的学习和生活状况早已被学院的领导和老师看在眼里,挂在心里。

不久,学院将他列入特困生进行帮扶,为他安排了一个打扫楼道的勤工助学岗位。

当他领到第一笔勤工助学报酬时,他感到自己是一个可以养活自己的人;当他看到同学们走过干干净净的楼道去上课时,他发现自己是一个对别人有用的人。

他从领到的50元报酬中取出7元钱买了两斤瓜子跟同学共享劳动的收获,剩下的43元钱捐给了希望工程,用来资助山东费县一个叫孙姗姗的特困小学生。

他后来回忆道:“钱捐出去以后,心里特别的高兴,毕竟是用自己的劳动所得做了一件有意义的事情。

”

徐本禹在大学的四年中,通过学校提供的勤工助学岗位、困难补助、特困生奖学金和国家奖学金,得到上万元的资助,此外还得到老师、同学和社会上好心人的资助。

这些爱的甘露滋养了徐本禹的心灵。

2002年秋,徐本禹作为华中农大唯一的学生代表出席了共青团湖北省第十一次代表大会,并被评为湖北省大学生社会实践先进个人。

在这年,他还因学习成绩优异获得6000元国家甲等奖学金,学校为他免了全年4000多元的学费。

2003年夏,他完成大学本科学业,毕业论文被评为优秀,同时还被评为学校优秀毕业生。

山谷阳光

徐本禹为什么从繁华的城市,走进大山深处呢?

那是2001年12月一个晴朗的周末,徐本禹像往常一样乘公交车穿过繁华喧嚣的街道,从武昌去汉口做家教。

在做家教的过程中,他不经意地读到《中国少年报》上一篇报道《当阳光洒进山洞……》:

“当阳光洒进山洞,清脆的读书声响起,穿越杂乱的岩石,回荡在贵州大方县猫场镇这个名叫狗吊岩的地方。

这里至今水电不通,全村只有一条泥泞的小道通往18公里外的镇子,1997年,这里有了自己的小学——建在山上的岩洞里,五个年级146名学生,三个老师……”读着读着,徐本禹哭了。

他想起在乡村小学教书的父亲,想起自己的童年和少年,觉得这一切是那样熟悉,又那样陌生。

2002年6月,徐本禹同另外四个同学组成了赴贵州社会实践小分队。

到达狗吊岩村,行李还没有整理好,徐本禹就直奔魂牵梦绕的岩洞小学。

他后来写道:“当我走进岩洞时,我被眼前的一切惊呆了:岩洞里的教室仅仅是用两堵一人多高的墙隔开的,中间是过道,南边是一、四年级复式班,北边是六年级。

如果不是亲眼看到,无论怎么也想不到这里的条件会如此差。

”

当地落后的经济状况深深震撼了徐本禹。

不少农户辛勤劳作一年,收获只够吃半年,无力供孩子上学念书。

最让徐本禹受不了的是课堂上孩子们的眼神。

那一双双纯净如山泉、明亮如水晶的眸子,一眨不眨地望着你,那眼神中充满了对知识的渴望和对外面精彩世界的憧憬。

二十多天的社会实践一晃就结束了,徐本禹要回校继续他的学习。

狗吊岩的孩子们拿着自制的小红旗簇拥在他身旁,把煮熟的鸡蛋塞进他的背包。

他们一直把他送到十几里外,每个孩子都流下了眼泪,不停地问:“徐老师,你还会回来吗?”

徐本禹也忍不住流下了眼泪。

他没有告诉孩子们,他正在准备考研究生。

面对孩子们的眼神,他感到自己有一种无法回避的责任。

他大声告诉他们:“明年我毕业了一定回来教你们!”

他的声音在洒满阳光的山谷中久久回响。

就这样,这个贫困大学生向孩子们许下了他的诺言。

“有的人一辈子收获不了一滴眼泪,可这一个暑假,我几乎每天都被感动包围,收获着泪水。

”孩子们的泪水就像山泉沁进了徐本禹的心田。

他知道,总有一天会长出新芽的。

两难之择

从岩洞小学回到学校,他强迫自己不再去想那些孩子,成天埋头复习,准备考研。

2003年春天,徐本禹以372分、专业第二名的好成绩考上了本校农业经济管理专业硕士研究生。

当天晚上,他平生第一次失眠了。

他突然发现,自己面临着两难的选择:是满足自己和父母的愿望,还是实践自己向孩子们许下的阳光下的诺言?

经过一整夜的思索,第二天,他找到学院领导:“我要申请保留研究生学籍,去贵州义务支教两年!”

学院领导望着面前这个神情恳切的山东小伙子,却不知该如何回答。

因为在华中农大历史上,还未曾有过这样的先例。

这不仅占用宝贵的研究生招生指标,还意味着推迟两年参加就业,此外团中央西部志愿者计划并没有给学校分配贵州支教的指标,他将成为一个毫无生活来源的“体制外”的志愿者。

徐本禹处于激烈的思想斗争中。

晚上,他沿着运动场跑了一圈又一圈,跑累了,就在草坪上躺下来。

就在他看见头顶被繁星缀满的天空的一瞬间,他做出了一生中最重要的决定。

当时,徐本禹并不知道,学校已经开会研究了他的申请,决定为徐本禹保留两年研究生入学资格,并在他义务支教期间为他提供必要的经济资助。

这一消息经媒体报道后,在社会上引起强烈反响。

各界人士纷纷向他表示钦佩和支持,并踊跃为山区孩子捐赠衣物和文具。

学校的各个部门也纷纷给他开绿灯:打印室免费给他打印资料,照相馆的师傅义务为他冲洗胶卷……

孤独勇士

2003年7月17日,徐本禹一行抵达贵阳。

在武汉和贵阳两地新闻媒体的帮助下,他们顺利到达了大方县猫场镇狗吊岩村。

很快,这群充满激情的理想主义者发现现实远比他们想象的严酷得多。

伙伴们一个接一个病倒了,继而一个接一个离去了。

到8月1日,徐本禹发现,大山里就只剩下自己一个外乡人了。

曾因为志愿者的到来飞扬着歌声笑语的山寨,现在又因为他们的离去变得寂静。

对从小吃惯了苦的徐本禹来讲,艰苦的生活并非不能忍受,而内心的孤独和寂寞才真正令他痛苦万分。

在精神和物质双重匮乏的山村,他更多的时候感到自己是在挣扎。

每当夜深人静之时,他就拿出山外的来信和贴着亲人、同学照片的相册,常常不知不觉流下眼泪。

支教工作也远比他预计的困难,更让他焦心的是那些旷课和辍学的孩子。

贫困使乡村小学的入学率和巩固率极不稳定,孩子们随时可能辍学。

每到课余或周末,他就要挨家挨户动员那些旷课和辍学的孩子回到课堂上去。

2003年春,一直关心徐本禹的贵州团省委将他纳入贵州省扶贫接力计划,每月发给他400元的生活补助。

但他节衣缩食,省出大半用来资助当地孩子和老乡。

随着时间的流逝,这个岩洞中的小学因徐本禹的到来开始迅速发生变化。

孩子们可以听懂普通话了,甚至可以用半生不熟的普通话与人交流了。

孩子们的学习成绩也有了明显提高。

更让他开心的是孩子们有了越来越强烈的求知渴望。

2004年春,大方县大水乡党委书记沈义勇邀请徐本禹去做了一场报告。

大石村看到的一切让徐本禹寝食难安,于是他又转到大石小学支教。

大石村是一个深深掩藏在大山褶皱里的小山寨,至今不通公路、不通电话、不通邮路,放眼望去,满目石丛。

在这里,徐本禹用稚嫩的肩膀,扛住了倾颓的教室,扛住了贫穷和孤独,扛起了本来不属于他的责任。

2004年6月26日,华中农大的教授彭光芒和一位教师来到了贵州省大方县。

他们看望了徐本禹,考察了猫场镇狗吊岩小学和大水乡大石村小学,深受震动。

归来后,他俩把在大方县拍的照片选出100幅,配上简要文字,以《两所乡村小学和一个支教者》为题发到了网上。

接下来的事情让所有人都感到意外:仅仅几个小时的工夫,存放照片的服务器就因为访问量过大而发生堵塞,跟帖的数量急剧增加,不少热心的网友更是将这篇帖子整理后发到了国内外各大论坛。

从发出帖子的7月11日到7月20日短短9天,这篇帖子在各个网站点击总数就超过了百万!很多网友是流着眼泪读完这篇帖子的。

他们在跟帖中用得最多的一个词是“感动”。