乱说学记非常开讲《乱说学记》十

- 格式:doc

- 大小:32.50 KB

- 文档页数:6

非常开讲《乱说学记》五这一讲的主题就定为“习惯成自然”。

看原文:大学始教,皮弁(biàn)祭菜,示敬道也。

《宵雅》肄(yì)三,官其始也。

入学鼓箧(qiè),孙其业也。

夏(jiǎ)楚二物,收其威也。

未卜禘(dì)不视学,游其志也。

时观而弗语,存其心也。

幼者听而弗问,学不躐(liè)等也。

此七者,教之大伦也。

《记》曰:“凡学,官先事,士先志。

”其此之谓乎!这段话大致的意思是,大学开学之初,要穿上祭服,备上祭品,举行祭祀有道德学问的先师、先祖的仪式,来表示尊师重道。

祭祀时要诵读《诗经·小雅》里面的三首诗,目的是为了让学生懂得为官的道理。

学生上学要按鼓声打开书本,目的是用鼓声警示学生要以谦虚谨慎的态度来对待学习。

学校里还配有教杖(夏圆和楚方),用以整肃学生们的仪容举止,维持上课纪律。

不到天子大祭的时候,教官不去视察学校,考察学生成绩,为的是让学生能按照自己的志趣计划,从容地进行学习。

老师要经常观察学生的学习情况,但又不急着去指正他,为的是给学生一定的空间,让他们从内心产生学习的欲望,养成独立思考用心思考的习惯。

对于刚刚开始学习的学生,老老实实听老师讲就行了,不要胡乱发问。

因为知识有深浅,学习有先后,必须循序渐进,不能超级越等。

这七件事就是大学教育的基本纲领。

《礼记》上说:“在学第二页:习方面,从政的人要先学会如何办事,读书的人首先必须立定志向。

”讲的就是这个道理。

下面一句一句来讲。

[大学始教]——在过去,大学和小学的等级分类和现在不一样。

过去是按知识掌握的程度来分的,即便你已六七十岁,如果不识字、不懂礼,那还得从小学开始,经过小学的深造以后进入大学。

用《大学》里的话来讲就是:大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

最高的学问、成人的学问就是下面《礼记》所说的七伦![皮弁祭菜]——“皮弁”就是礼服。

这句话通俗地翻译一下就是穿上整洁的校服,拿着祭品,去祭奠先师先祖。

学记原文及解读

《学记》原文部分:

《大学之法:禁于未发之谓豫,当其可之谓时,不陵节而施之谓孙,相观而善之谓摩。

此四者,教之所由兴也。

发然后禁,则扞格而不胜;时过然后学,则勤苦而难成;杂施而不孙,则坏乱而不修;独学而无友,则孤陋而寡闻;燕朋逆其师;虑濡、墨染其俗。

此六者,教之所由废也。

君子既知教之所由兴,又知教之所由废,然后可以为人师也。

《学记》解读部分:

这段文字讲述了教育的及时性和方法的重要性。

它强调了尽早发现并纠正学生的错误,抓住最佳时机进行教育,遵循一定的顺序进行教导,互相观摩学习,以及交友学习等重要原则。

《学记》还提到了一些导致教育失败的原因,如不及时纠正错误、错过最佳学习时机、教育方法不适当、缺乏朋友和同龄人的引导等。

《学记》强调了教师需要具备对教育的深刻理解,才能成为学生的良师益友。

《学记》全文及翻译《学记》,是中国古代也是世界上最早的一篇专门论述教育和教学问题的论著。

它是中国古代一部典章制度专著《礼记》(《小戴礼记》)中的一篇,写作于战国晚期。

相传为西汉戴圣编撰。

据郭沫若考证,作者为孟子的学生乐正克。

《学记》全文共20节,1229个字,其篇幅短小精悍,内容相当丰富、精辟、深刻,是我国先秦时期教育思想和教育实践的概括和总结。

文字言简意赅,喻辞生动,系统而全面地阐明了教育的目的及作用,教育和教学的制度、原则和方法,教师的地位和作用,教育过程中的师生关系以及同学之间的关系。

学记简介:《学记》主张课内与课外相结合,课本学习和实际训练相结合,既要扩大知识领域,又要培养高尚的道德情操和良好的生活习惯。

书中用较多的篇幅,阐述“教”与“学”的辩证关系。

认为只有通过“学”的实践,才会看到自己学业方面的差距(“学然后知不足”),只有通过“教”的实践,才会看到自己知识和经验方面的贫乏(“教然后知困”)。

看到差距,才能力求上进,看到贫乏,才能鞭策自己,从而得出“教学相长”的正确结论。

《学记》重视启发式教学(“开而弗达则思”),重视教学的循序渐进(“不陵节而教之谓孙”),强调激发学生内在的学习动机,培养学生学习的自觉性。

重视因材施教。

主张从了解学生学习的难易,才质的美恶,作为启发诱导的依据。

主张由浅入深,从易到难,从简单到复杂的教学顺序,并且提出一条积极性的教育原则,即要在学生不良的行为没有发生前,引导他们向善的方面发展。

并指出在学习过程中同学之间要取长补短。

《学记》赋予教师以崇高的地位。

提出尊师的思想。

历史地位:《学记》是研究中国古代教育思想和实践的宝贵资料。

书中在总结先秦儒家教学经验基础上提出的教学原理,教学原则与方法,以及尊师重道的思想,对中国教育学和心理学的发展,都产生了重大影响,是中国也是世界珍贵的教育遗产之一。

《学记》是以《大学》为其政治基础,以《中庸》为其哲学基础的。

《学记》全文虽然只有1230个字,但却对我国先秦时期的教育思想和教育实践经验做了高度的概括和总结,它不仅对中国古代教育史的发展产生过深远影响,而且至今仍有重要的参考价值,值得认真地研究、借鉴。

读《乱说学记》抓住“当其可”之时时间:2018-01-09 09:59:16 | 作者:学霸认识了非常国学,才知道有《学记》,进入了功夫作文中级班,才开始读《学记》。

在非常老师的“乱说《学记》”的引领下,一学,则欲罢不能了。

且不说这两千多年前祖先的大智大慧,也不说这一千五百字的浓缩精华,单单是这“当其可”三个字就够我们回味思量许久的了!“当其可”出自《学记》“大学之法,禁于未发之谓豫,当其可之谓时,不陵节而施之谓孙,相观而善之谓摩。

此四者教之所由兴也。

”“当其可”就是正当其时。

非常老师引导我们理解为三层意思,一是抓住机遇、抓住机会,我理解为“及时”;二是适当的地点、适当的场合、对适当的人讲适当的话,我理解为“适时”;三是一定要根据孩子的年龄、理解能力去做,我理解为“顺时”。

掩书而思,如今,孩子已步入六年级,已错过了许多启蒙和诱导中的“及时”、“适时”和“顺时”,遗憾认识非常老师太晚、认识非常国学太晚,也悔恨因为自己的无知与教条,在孩子成长花开的道路上,更多成为一个迟钝、愚笨、木讷的妈妈。

记得孩子刚上小学,我和孩子爸爸借口工作忙而常忽视对孩子学习的监督,写字的坐态、握笔的姿势都出了问题,三年级就早早地戴上小眼镜。

当发现时,已是乾坤难以扭转,现在只能通过端正坐姿、少看电视、乒乓球训练等来缓解视力的加剧。

也记得时常为一句话、一个动作和孩子发生争执,放不下家长的尊严和架子,容不下孩子的错误和随性,常常居高临下、盛气凌人,把自己当成教母、当成判官,最终导致我和孩子的抓狂,却不愿低下身来给孩子擦干眼泪、给他一个拥抱,教会他慢慢成长。

非常老师的“乱说”更多地让我警醒,一个母亲(或是父亲)如何以理性、温暖的姿态,在家庭教育中的经营和影响。

对教育的关心,没有必要声嘶力竭地呼吁社会和学校改变什么、也不用过多奇希望于学校和老师帮我们做些什么,只要在绵长的生活互动中,通过我们自身的学习,以及老师教会我们的“及时”、“适时”和“顺时”,孩子自然会在实践中学到最有价值的能力。

《学记》读后感(优秀8篇)《学记》读后感篇一《学记》继承了先秦儒家,尤其是孔子和荀子重视教师问题的光荣传统,认为教学成败的关键在教师。

有了好的教师,不合理的规章制度可以得到斧正,不科学的内容体系可以获得调整,不明确的教育目标可以被明确,被突出出来。

所以教师是提高教育质量的关键。

关于教师的作用。

《学记》用“善歌者使人继其声,善教者使人继其志”来形象地说明教师在教育过程中的主导作用。

由于人才的成长离不开教师,社会的进步亦离不开教师,所以《学记》提出了尊师的主张。

关于教师应具备的基本素质:一是具有很高的政治素质和道德觉悟,因为“师也者,所以学为君也”。

二是要有广博的知识。

“记问之学,不足以为人师”,只靠事先记诵,然后照本宣科,背诵现成的答案,是当不好老师的;做一名合格的教师,必须有广博的知识基础,且精通自己所教授的专业知识,做到博大精深,能够随时回答学生所提出的问题,形成合理的知识结构。

三是要懂得教育规律。

知道“教之所由兴,又知教之所由废”的道理,“然后可以为人师也”;要灵活地运用教育原则和方法,在教学过程中能够做到“博喻”,即因材施教。

四是要求教师必须具备良好的语言表达能力,其言也,约而达,微而臧,罕譬而喻。

意思是说,教师在讲解问题的时候,应该做到语言简明而透彻、含蓄而精妙,举例不多但却具有典型性,能够充分地说明问题。

关于教师如何进行自我提高的问题,《学记》在世界教育史上首次提出“教学相长”的命题。

《学记》说:“虽有嘉肴,弗食不知其旨也;虽有至道,弗学不知其善也。

是故,学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:教学相长也。

”“教学相长”的本意是指教师自身的学习是一种学习,他教导别人的教育实践也是一种学习。

由于这两种学习活动的相互推动,才使得教师不断进步,因此,《学记》提倡教师一方面必须向书本学习,只有学习才能发现自己在知识积累上的缺陷和不足,使自己不断进步,这是自我提高的重要途径;另一方面就是要在教学实践中学习,在教学实践中发现自己还有给学生讲不明白的问题,即知困,才能促使自己自强不息,不断提高业务水平。

《乱说学记》读后感

《乱说学记》是中国明代文学家冯梦龙的一部讽刺小说,主要描绘了当时社会风气的种种荒谬现象。

通过小说中的一系列离奇荒诞的故事,作者揭示了官场腐败、社会不公、道德沦丧等问题。

读完《乱说学记》,我感受到了作者对时代的批判和对现实的思考。

其中一些故事让人哭笑不得,同时也让我对社会现状产生了深深的反思。

作为读者,我被作者描绘的人物形象以及讽刺的手法深深吸引,反思了当今社会的一些现象和道德观念。

通过这部小说,我更加明白了作为一个公民应该具备的道德与责任意识,并对社会风气、文化传统等方面有了更深的认识和理解。

总的来说,读完《乱说学记》让我不仅感受到了明代社会的种种荒谬,也让我思考了人们的行为准则与价值观。

这部小说提醒我们要保持清醒的头脑,审视社会现象并积极行动,促使社会更加和谐、正义。

《学记》的素质教育思想浅探侯辉(宝鸡文理学院历史系,陕西宝鸡721007)摘要:《学记》是距今2000多年前的战国末期的作品.它是中国也是世界古代教育文献中最早而又最为完备的一篇。

其许多观点体现了注重人的素质教育的思想,在全面实施素质教育的今天,科学地借鉴其中的合理成分,对提高我国当前素质教育的效率。

加快人的全面发展具有重要的现实借鉴价值。

关键词:《学记》素质教育思想启示《学记》认为教育的根本任务是提高人的素质,“化民成俗”。

如何才能完成这一根本任务,古代的先贤们早在两千多年前就掌握了其中的规律,总结出了许多有效的经验和方法,这在《学记》中有精辟的论述。

一、明确目标。

注重人的综合素质的培养《学记》开篇就对教育的总目标作了规定:“君子如欲化民成俗,其必由学乎。

”(《学记》,以下凡未注明出处的引文,均出自《学记》)显然,教育的总目标是“化民成俗”,即推行教育以教化民众.全面提高人的素质以形成良风美俗。

而人的素质的提高不可能一蹴而就.必须分阶段进行,因此《学记》提出将教育的总目标“化民成俗”分为“小成”和“大成”两个阶段.对各自的时限及分期指标也作了相应的规定。

即所谓“一年视离经辨志”.学生进入学校后的第一年。

要考查分析章句的能力。

还要考查是否确立高尚的志向。

‘‘三年视敬业乐群”。

就是要考查学生对学业是否专心致志和能否与人和睦相处。

“五年视博习亲师”。

就是要考查学生的学问是否广博与老师关系亲密的程度。

“七年视论学取友”。

即考查学生独立研究学问的本领和择友能力.当上述的目标都达到了,称之为“小成”。

“九年知类通达,强立而不反”。

就是考查学生学术上的融会贯通、举一反三和志向上的坚定不移,此时达标者叫“大成”。

可见当时对学生考核的主要内容有:“离经辨志”、“敬业乐群”、“博习亲师”、“论学取友”、“知类通达,强立而不反”等多个方面。

它不仅涉及到文章断句和辨别文章主旨的基础知识和基本技能的考核:而且涉及到能否专心学业、广博学习、在学术上有见解.能否触类旁通、遇事有主见、能否亲近老师、与同学和睦相处.能否选择有学识的人交朋友等多方面考察。

学记读后感仔细读完?学记?,感触颇深,作为教育专业的我们,就应更早一点读这篇著作,其中包含了许多先人的智慧,短小精悍,句句都值得我们斟酌,讲述了教育制度,教学资料和方法等等,这些经典,穿越了历史,也将指明未来。

开篇“君子如欲化民成俗,其必由学乎〞“教学为先〞等就指出了教育的重要性。

从古至今,教育都是放在国家的首位,也说明了文化及学习的重要性,不管何时,我们都不能够停止学习,文化的传承与开展需要一代代人付出努力。

“教学相长〞“学学半〞这些经典的教育观点,至今人们都在学习和运用。

教和学是相互促进,不可分割的。

要做一位教师,需要“时观而弗语,存其心也。

〞要培养学生多思考的习惯,不要急于告诉他们答案,要让学生学会悟与思。

最近,我们也在学显性知识和隐性知识。

我觉得这思考的过程,就是隐性知识的学习。

教师不能代替他们去思考,这个过程很重要,他们会从中学习与成长很多。

我们也要“士先志〞树立学生的志向,让他们按照自己的志向努力学习,这样才有学习的动力。

而此刻“填鸭式〞的教育使学生们厌烦,觉得学习的沉重。

我们需留给他们一点空间去思考,也要在精神上引导他们树立志向,这样学生才会更简单也更主动的去学习。

因材施教是?学记?里提很重要的一个教育规律,“其施之也悖,其求之也佛〞。

我们的教育需要遵循这规律,学生的求学才会顺利。

孔子总是了解了学生的根底,有针对性地进行教育。

有一次,子路问孔子说:“听到一个很好的主张要立即去做吗?〞孔子答复说:“家里有兄父,怎样能自作主张呢?〞而当冉求问同样的问题时,孔子却答复说:“当然就应去做!〞在一旁的公西华听后很不理解,认为老师的讲话前后不一致。

孔子解释说:“子路遇事轻率鲁莽,所以要抑制他一下,使他谨慎些;而冉求遇事却退宿不前,所以要鼓励他大胆地去做。

〞?学记?也交给了我们教育的方法,要使教育成功的方法是“豫〞“时〞“孙〞“摩〞即要防患于未然,教育符合时宜,循序渐进,切磋琢磨。

“道而弗牵那么和,强而弗抑那么易,开而弗达那么思。

学记中的教育观点《学记》里头的教育智慧,那可真是一绝,咱们一块儿来聊聊,看看这些老理儿放到今天,还灵不灵。

话说这《学记》啊,是古代的一本教育宝典,里面讲的都是怎么教人、怎么育人的大道理。

咱先说说这第一条,“建国君民,教学为先”。

这话听起来挺高大上,其实就是说,要想把一个国家建好,把老百姓管好,教育得摆在头一位。

你想啊,要是大伙儿都没文化,不懂道理,这国家还怎么发展呢?这就像咱们现在,无论干啥,都得先学习,有知识、有文化,才能在社会上站稳脚跟。

再来说说这“师严然后道尊,道尊然后民知敬学”。

这话的意思啊,就是老师得严厉点儿,这样才能让人尊重学问。

学问被人尊重了,老百姓才会重视学习。

这话搁现在也挺对路子的。

你想啊,要是老师不严,学生还不乱套了?学习上松松垮垮,将来能有啥出息?所以呀,咱们得感谢那些对我们严格要求的老师,他们可是咱们成长路上的指路明灯。

还有一句,“玉不琢,不成器;人不学,不知道”。

这话比喻得真好,就像那玉石,不经过雕琢,它永远是一块石头,成不了宝贝。

人也一样,要是不学习,那他就永远是个糊涂蛋,啥也不懂。

所以呀,咱们得不断学习,不断充实自己,这样才能变得更有智慧,更有见识。

《学记》里头还说了,“学然后知不足,教然后知困”。

这话挺有意思的,就是说,咱们学习的时候,才会发现自己还有很多不懂的地方;教别人的时候,才会发现原来自己也有讲不明白的地方。

这话真是说到心坎里去了。

有时候啊,咱们觉得自己挺厉害的,啥都知道,结果一开口教人,才发现自己原来有这么多漏洞。

所以啊,咱们得保持一颗谦逊的心,不断学习,不断进步。

还有一句挺接地气的,“时教必有正业,退息必有居学”。

这话的意思是说,平时教学得有正规的内容,放学后也得有家庭作业让学生去做。

这简直就是咱们现在学校的写照嘛!白天上课,晚上回家还得写作业,这样才能巩固知识,提高成绩。

虽然有时候咱们会抱怨作业太多,但想想看,没有这些作业,咱们能学到这么多东西吗?最后啊,再来说说这“独学而无友,则孤陋而寡闻”。

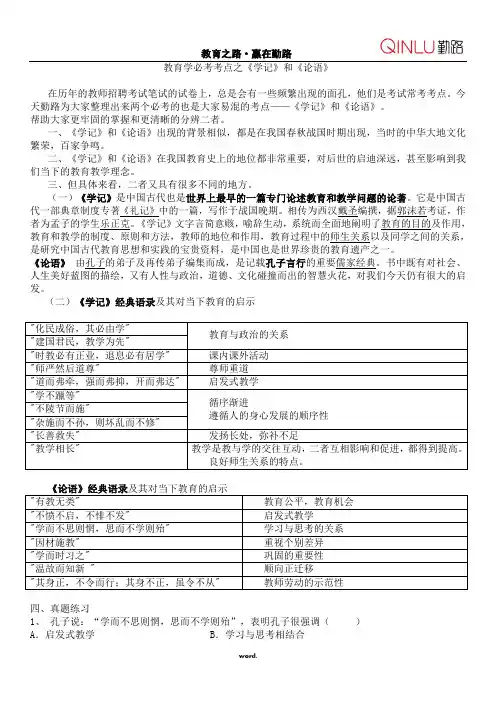

教育学必考考点之《学记》和《论语》在历年的教师招聘考试笔试的试卷上,总是会有一些频繁出现的面孔,他们是考试常考考点。

今天勤路为大家整理出来两个必考的也是大家易混的考点——《学记》和《论语》。

帮助大家更牢固的掌握和更清晰的分辨二者。

一、《学记》和《论语》出现的背景相似,都是在我国春秋战国时期出现,当时的中华大地文化繁荣,百家争鸣。

二、《学记》和《论语》在我国教育史上的地位都非常重要,对后世的启迪深远,甚至影响到我们当下的教育教学理念。

(一)《学记》是中国古代也是世界上最早的一篇专门论述教育和教学问题的论著。

它是中国古代一部典章制度专著《礼记》中的一篇,写作于战国晚期。

相传为西汉戴圣编撰,据郭沫若考证,作者为孟子的学生乐正克。

《学记》文字言简意赅,喻辞生动,系统而全面地阐明了教育的目的及作用,教育和教学的制度、原则和方法,教师的地位和作用,教育过程中的师生关系以及同学之间的关系,是研究中国古代教育思想和实践的宝贵资料,是中国也是世界珍贵的教育遗产之一。

《论语》 由孔子的弟子及再传弟子编集而成,是记载孔子言行的重要儒家经典。

书中既有对社会、人生美好蓝图的描绘,又有人性与政治,道德、文化碰撞而出的智慧火花,对我们今天仍有很大的启发。

(二)《学记》经典语录及其对当下教育的启示 "化民成俗,其必由学" 教育与政治的关系 "建国君民,教学为先""时教必有正业,退息必有居学" 课内课外活动"师严然后道尊" 尊师重道"道而弗牵,强而弗抑,开而弗达" 启发式教学"学不躐等" 循序渐进 遵循人的身心发展的顺序性 "不陵节而施" "杂施而不孙,则坏乱而不修""长善救失" 发扬长处,弥补不足"教学相长" 教学是教与学的交往互动,二者互相影响和促进,都得到提高。

《学记》读后感(优秀18篇)《学记》主张课内与课外相结合,课本学习和实际训练相结合,既要扩大知识领域,又要培养高尚的道德情操和良好的生活习惯。

《学记》读后感1中国现代化教育,只会葬送了孩子。

——题记小明当时还是个孩子,他爸妈都是作家,他的语文特别好,尤其是作文。

他爸妈心一横,不上学前班了。

就去找萍城的夏莲,托她找个关系,把小明托进小学。

结果顺水推舟,就进了北门小学,而我和老公却因为还有一个书稿,要匆匆赶了回去,把小明交给了母亲。

读到这里,我觉得,把孩子置于一个陌生之地,真的可以吗?再说了,孩子只有五岁半,还没懂事,到了学校那正规的地方,闯祸的次数不也就多了吗?这也是我的顾虑。

第一个星期,还是比较心顺的,母亲说小明表现很好,心头的那块石头落地了,但是第二个星期,反馈出来的都是小明闯祸的事实,小明推倒了小龙,但是,母亲已经道过歉了,但小龙的妈妈还是不依不饶,直到听说到小明爸爸妈妈都在外地工作时,才放了小明。

他们一直以为,萍城这条街一直是文明的,都是善解人意的,可是,突然蹦出了那么个泼妇,让他们感觉很不自然。

更糟糕的事接踵不断地来到——小明全身长满了天疱疮,许多泡都被他抓破了,流水、还流脓。

作为一个母亲,怎么能不担心呢?我惶恐不安,认为小明处在非常危险的地位。

就是这书能得诺贝尔奖,我也不写了,此时,我恨不得插翅飞回去。

于是,我放下手头的笔,订了车票,回去了。

母爱是最伟大的,但是,谁又能像这位母亲一样为了孩子能抛开一切呢?就是世界的最高荣誉,在母亲的眼里,也抵不过孩子的喜怒哀乐,可见母爱多么得伟大。

到了那,挪动矮柜,我一下子就看见了两寸厚的狗毛,赶紧喊来夏莲,夏莲说:这一定是小狗茜茜掉的毛,放在这里七八年了,脏死了!这时,突然传来一声惨叫,原来,小明拿着注射器,就对着小狗茜茜乱射,吓得小狗茜茜满屋乱窜,最后竟钻进了小明的床上。

在晚上,让小明睡觉时,我突然发现床上有一大片水渣,很难闻。

小明的裤子却是干的,猛地想起白天小狗钻被窝那一幕,这尿,不可否认只能是他的。

教育学考点之《论语》与《学记》(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如职业道德、时事政治、政治理论、专业基础、说课稿集、教资面试、综合素质、教案模板、考试题库、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as professional ethics, current affairs and politics, political theory, professional foundation, lecture collections, teaching interviews, comprehensive qualities, lesson plan templates, exam question banks, other materials, etc. Learn about different data formats and writing methods, so stay tuned!教育学考点之《论语》与《学记》在不管是教师资格考试中还是教师招聘考试中,教育学的古语相关知识都是随处可见,特别对我国教育学发展有重要作用的《论语》与《学记》。

《学记》注解原文:发虑宪.求善良.足以谀闻.不足以动众.就贤体远.足以动众.未足以化民.君子如欲化民成俗.其必由学乎玉不琢.不成器.人不学.不知道.是故古之王者.建国君民.教学为先.兑命曰.念终始典于学.其此之谓乎.虽有嘉肴.弗食.不知其旨也.虽有至道.弗学.不知其善也.是故学然后知不足.教然后知困.知不足.然后能自反也知困.然后能自强也.故曰.教学相长也.兑命曰.学学半.其此之谓乎.古之教者.家有塾.党有庠.术有序.国有学.比年入学.中年考校.一年视离经辨志.三年视敬业乐群.五年视博习亲师.七年视论学取友.谓之小成.九年知类通达.强立而不反.谓之大成.夫然后足以化民易俗.近者说服.而远者怀之.此大学之道也.记曰.蛾子时术之.其此之谓乎.大学始教.皮弁祭菜.示敬道也.宵雅肄三.官其始也.入学鼓箧.孙其业也.夏楚二物.收其威也.未卜禘.不视学.游其志也.时观而弗语.存其心也.幼者听而弗问.学不躐等也.此七者.教之大伦也.记曰.凡学.官先事.士先志.其此之谓乎.大学之教也.时教必有正业.退息必有居学.不学操缦.不能安弦.不学博依.不能安诗.不学杂服.不能安礼.不兴其艺.不能乐学.故君子之于学也.藏焉修焉.息焉游焉.夫然故.安其学而亲其师.乐其友而信其道.是以虽离师辅而不反.兑命曰.敬孙务时敏.厥修乃来.其此之谓乎.今之教者.呻其占毕.多其讯.言及于数.进而不顾其安.使人不由其诚.教人不尽其材.其施之也悖.其求之也佛.夫然故.隐其学而疾其师.苦其难而不知其益也.虽终其业.其去之必速.教之不刑.其此之由乎.大学之法.禁于未发之谓豫.当其可之谓时.不陵节而施之谓孙.相观而善之谓摩.此四者.教之所由兴也.发然后禁.则扞格而不胜.时过然后学.则勤苦而难成.杂施而不孙.则坏乱而不修.独学而无友.则孤陋而寡闻.燕朋逆其师.燕辟废其学.此六者.教之所由废也.君子既知教之所由兴.又知教之所由废.然后可以为人师也.故君子之教喻也.道而弗牵.强而弗抑.开而弗达.道而弗牵则和.强而弗抑则易.开而弗达则思.和易以思.可谓善喻矣.学者有四失.教者必知之.人之学也.或失则多.或失则寡.或失则易.或失则止.此四者.心之莫同也.知其心.然后能救其失也.教也者.长善而救其失者也.善歌者.使人继其声.善教者.使人继其志.其言也约而达.微而臧.罕譬而喻.可谓继志矣.君子知至学之难易.而知其美恶.然后能博喻.能博喻.然后能为师.能为师.然后能为长.能为长.然后能为君.故师也者.所以学为君也.是故择师不可不慎也.记曰.三王四代唯其师.此之谓乎.凡学之道.严师为难.师严然后道尊.道尊.然后民知敬学.是故君之所不臣于其臣者二.当其为尸.则弗臣也.当其为师.则弗臣也.大学之礼.虽诏于天子.无北面.所以尊师也.善学者.师逸而功倍.又从而庸之.不善学者.师勤而功半.又从而怨之.善问者如攻坚木.先其易者.后其节目.及其久也.相说以解.不善问者反此.善待问者如撞钟.叩之以小者则小鸣.叩之以大者则大鸣.待其从容.然后尽其声.不善荅问者反此.此皆进学之道也.记问之学.不足以为人师.必也其听语乎.力不能问.然后语之.语之而不知.虽舍之可也.良冶之子.必学为裘.良弓之子.必学为箕.始驾马者反之.车在马前.君子察于此三者.可以有志于学矣.古之学者.比物丑类.鼓无当于五声.五声弗得不和.水无当于五色.五色弗得不章.学无当于五官.五官弗得不治.师无当于五服.五服弗得不亲.君子曰.大德不官.大道不器.大信不约.大时不齐.察于此四者.可以有志于学矣.三王之祭川也.皆先河而后海.或源也.或委也.此之谓务本.注解:发虑宪,求善良,足以謏文,不足以动众;就贤体远,足以动众,未足以化民。

1.“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

”就像面前有一块美味的蛋糕,你不尝一口,怎么能知道它有多甜呢?我有个同学,总觉得学习是件苦差事,可当他真正开始深入学习一门学科后,才发现其中的乐趣,就像吃到了美味的嘉肴一样,这才明白学习的好处呀。

2.“学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

” 学习就像爬山,你爬得越高,越发现还有更高的山峰。

我老师经常说,每次给我们讲课,都能发现自己知识上的一些漏洞。

他就赶紧去学习补充,这就是知困然后自强呀。

那我们学习的时候发现不足,难道不应该像老师一样自反吗?3.“善学者,师逸而功倍,又从而庸之。

不善学者,师勤而功半,又从而怨之。

” 善学的人就像聪明的小蜜蜂采蜜,能快速找到最好的花朵,老师稍微指点就能收获很多。

我邻居家的孩子就是这样,学习方法对了,学得轻松成绩还好。

而有些同学就像没头的苍蝇乱撞,学不好还怪老师,这多不应该呀。

4.“记问之学,不足以为人师。

” 光靠死记硬背的学问,怎么能当老师呢?这就好比一个厨师只会按菜谱做菜,没有自己的创意和理解。

我以前的一个代课老师,只会照着课本念,我们都觉得很枯燥。

真正的好老师应该像大厨能创新菜品一样,对知识有自己的见解呀。

5.“君子之教,喻也。

道而弗牵,强而弗抑,开而弗达。

” 好的教育就像放风筝,线在老师手里,但要让风筝自由飞翔。

我上学的时候,老师让我们讨论一个历史问题,他只给一点提示,然后让我们自己去探索答案,而不是直接告诉我们。

这就像放风筝时,给风一点引导,而不是强行拉扯呀。

6.“学无当于五官,五官弗得不治。

” 学习就像给五官注入活力。

你看那些有学识的人,他们的眼神都透着智慧,说话也有条有理。

就像我爷爷,虽然年纪大了,但一直坚持学习,他的眼睛就像星星一样闪亮,思维也特别敏捷,这就是学习对人的影响呀。

7.“时过然后学,则勤苦而难成。

” 学习就像种地,错过了播种的季节,再怎么努力也不容易有好收成。

《学记》读后感《学记》读后感1在寒假期间,我仔仔细细的阅读了《学记》。

这是我国最早乃至世界上最早的较有系统的教育学着作。

这里面包含了许多老祖宗的智慧和宝贵的经验。

这篇文章对教育的目的、学校制度、教育的原则、方法,以及教师的作用等问题,都做了非常全面系统的论述。

对我国古代教育影响深远。

它的经验和思想原则,并没有因为时间而过时,很有现实意义。

学习后,我认为他特别对老师的教学有着积极的作用。

它里面囊括了教育的目标、教育的内容、教育的方法、教育的效果。

这里面的内容对我们现在的教学非常有实际意义!其中我最赞成的它所论述的教育原则、方法。

其实也就是如此!好的老师主要要看他的和教学效果。

没有效果还谈什么教学?在我的体育这一块也一样!在我刚毕业时!感觉的自己理论多深!总有一种不服的感觉!有一点点高傲!其实到工作岗位以后才发现!在教学方法方面你连一个当教几年学的兵的都不如。

刚上课时你设计的可以说是天衣无缝,但到实施时,学生东跑西跑,打打闹闹。

他们真的不把你当老师看!尽管你喊破喉咙,他还是挤空说他该说的。

做他该做的,真让你没有办法!这有可能有点书中所说“今之教者,呻其占毕,多其讯,言及于数,进而不顾其安,使人不由其诚,教人不尽其材,其施之也悖,其求之也佛。

”“君子既知教之所由兴,又知教之所由废,然后可以为人师也。

”在教学过程中。

要不断的总结自己的经验!就我在近期教学中!每节课都认真真的准备,不断地变换花样!就二三班与二四班是选用不同的教法!因为三班学生较贪玩,不易管,象崔国冲、裴佳康、管照伦等孩子!你就必须慢慢的引导,花较多的时间去培养他们的习惯!而四班的孩子就好说多了!像武硕文、童亚博、梦晨遥等广播操稍微一指点就做的非常漂亮!有时做的比老师还好呢!根据这种情况两班决不能用同样的教法。

所以我在三班一般以老师的教为主。

而四班更多的是带动优秀学生的积极性。

自己作主较好其他的小朋友!有时四班在体育委员的带领下也能做好一堂课!读到文中的大学教的方法。

《学记》【原文】发虑宪,求善良,足以謏闻,不足以动众。

就贤体远,足以动众,不足以化民。

君子如欲化民成俗;其必由学乎。

【译文】执政的人对于国家大事如果能够深谋远虑,并且罗致好人帮助自己来治理国事,是可以博得一点小小名气的,但是还不能够打动众人的心。

如果礼贤下士,亲近远人。

就可以打动群众的心了,但是还不可能教化人民。

执政的人如果想要教化人民,培养良好的风俗,看来只有通过学校教育才行。

【原文】玉不琢,不成器;人不学,不知道。

是故,古之王者,建国君民,教学为先。

兑命曰:“念终典于学”,其此之谓乎!【译文】玉石不经过雕琢,是不能成为玉器的;同样,人们不通过学习,就不能够懂得道理。

所以,古时候的帝王,建立国家,统治人民,无不先从教育入手。

《尚书·兑命篇》说:“念念别忘教育”,就是这个意思吧!【原文】虽有嘉肴,弗食不知其旨也;虽有至道,弗学不知其善也。

是故,学然后知不足,教然后知困。

【译文】即使有了美味的菜肴,不吃是不能知道它的美味的;即使有了最好的道理,不学习是不能知道它的好处的。

所以,只有通过学习才能知道自己的不够,只有担任教学工作才会真正感到困惑。

【原文】知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:教学相长也。

兑命曰:“学学半”,其此之谓乎!【译文】知道不够,才能回头鞭策自己;感到困惑,才能不断努力钻研。

所以说:教与学是相互促进的。

《尚书·兑命篇》说:“教与学是一件事情的两方面”。

正是这个意思!【原文】古之教,家有塾,党有庠,术有序,国有学。

比年入学,中年考校。

一年视离经辨志;三年视敬业乐群;五年视博习亲师;七年视论学取友;谓之小成。

九年知类通达,强立而不返,谓之大成。

【译文】古时候的教育制度是:在每二十五“ 家”的“闾”设立“塾”,在每五百家的“党”设立“庠”,在每万二千五百家的“遂”设立“序”,在国都设立大学。

大学每年招收学生,每隔一年考查学生的成就一次。

第一年考查学生分析课文的能力和志趣;第三年考查学生的专业思想是不是巩固,同学之间能不能相亲相助;第五年考查学生的知识是否广博,学生对于教师是否敬爱;第七年考查学生研讨学问的本领与识别朋友的能力;合格的就叫作“小成”。

非常开讲《乱说学记》十好,咱们接着学习:君子既知教之所由兴,又知教之所由废,然后可以为师也。

故君子之教喻也:道(dǎo)而弗牵,强而弗抑,开而弗达。

道而弗牵则和,强而弗抑则易,开而弗达则思。

和易以思,可谓善喻矣。

学者有四失,教者必知之。

人之学也,或失则多,或失则寡,或失则易,或失则止。

此四者,心之莫同也。

知其心然后能救其失也。

教也者,长善而救其失者也。

[君子既知教之所由兴,又知教之所由废,然后可以为师也]——这里讲到了教育所兴起的四个法门、四个手段,又讲到了教之所由废的六个弊端。

也就是说,如果一个人不仅知道教育成功的缘由,还知道教育失败的缘由,那这个人就可以为人师表了。

[故君子之教喻也]——所以君子的教化是善于晓喻。

如果你想要成为老师中的老师,就得用君子之教。

君子是人中之杰,师中之师。

君子之教——最高明的老师,他的教育方法就是“喻也”,也就是用比喻来启发大家。

我们曾讲过两个概念:一个叫法门,这个是佛学的概念,法门只是方法之门,不是究竟,不是真相。

假如我们把真相比喻成屋子里的宝藏,那么所谓的方法、比喻,只是帮我们把这个屋子的门打开,这就是法门,方法之门。

一个人要想知道屋子里装的是什么,还得自己进去看。

如果想进去却打不开门,那就需要老师来帮助你打开这道门。

所谓“方便有多门,归元无二路”,讲的就是这个道理。

老师教给你的所有方法都不是真相,真相是需要自己去证悟的。

老师所能做到的只是把门打开。

那“方便”是什么?是方法的便利。

我要让你听我的话,首先我要给你一个便利,给一个优惠,你才能听我的话。

像我们上班一样,我为什么上班呀?因为老板给我发工资啊。

所以,老师永远不会告诉你世界的真相,世界的真相需要自己去体悟、去证悟。

老师能给你的,就是帮你把门打开,给你提供便利。

这个“喻”理解成比喻,形象的比喻易于让人受到启发。

《道德经》里的:道可道非常道,名可名非常名。

这里就用了比喻。

老子知道说出来的道就不是道的真相了。

一个事物是可以命名的,但是命名出来就不是这个事物了。

但是他为了法门的原因,为了方便的原因,还要向你讲什么是道,这就是喻也。

喻也就是启发。

由此,我们再说远一点,咱们中国的文章,有两大文风:一个是豪放派,一个是婉约派;一个是浪漫派,一个是写实派。

咱们说中国的豪放派、婉约派的文风是从哪来的?从庄子来的,庄子就是比喻大师。

比喻有什么好处?就是形象直观,很难引起别人的争论。

比如,《庄子》和《论语》,或者说庄子和孔子的区别:孔子所著的文章,是由他的弟子整理出来的,有很多地方是有争论的,异议比较多的。

譬如:“有朋自远方来”,什么是朋?你有你的看法,我有我的看法,比较写实。

而庄子的文章,历代争论较少,因为他善于比喻。

作文有喻体、喻词,借这个物比喻那个物,很少有争论,很少有歧义。

这是我们要领会的第一个方面——比喻的好处。

第二呢,我要告诉大家,中国的教育大家、思想家,都善于用比喻。

现在高明的企业家,也善于用比喻。

如联想公司的柳传志作过一个比喻:什么叫团队合作呢?就是瞎子背瘸子,取长补短。

通过这个比喻,我们对团队合作有了形象和感性的认识。

佛祖释迦牟尼也是一个大教育家。

有一本佛学著作叫《百喻经》,大家也许对这本书都不熟悉,鲁迅曾经提到,他受《百喻经》的影响是最深的。

《百喻经》里有九十八个故事,都是用比喻来讲的,比较形象,比较故事化,所以很能吸引人,也很难引起别人的争论。

还有《金刚经》里面的“四句偈等”是哪四句?“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观”。

释迦牟尼很善用比喻,把世间的万象比喻成像梦一样,醒了就没了;又如泡影一会破灭了;又如露珠一会蒸发了;又如闪电是不长久的,这就是善用比喻。

我们讲作文的时候也要求大家,文中五句话以内必有一个比喻,比喻能让你的文章更加形象、生动。

好的老师、好的教育家,也得善用比喻。

再比如,《圆觉经》的文采也非常好。

看这一段:“无有是处,譬如动目,能摇湛水,又如定眼,由回转火,云驶月运,舟行岸移,亦复如是。

”这几个例子说明,真正的教育者一定要善用比喻。

你要让你的文章更加生动,更加形象,更加容易让人理解,你也要善用比喻。

故君子之教喻也,就是要多用比喻,就是要启发,能够举一反三、触类旁通、由此及彼,这样你才是一个高明的教育者。

因为不一定所有的人会对定义、概念理解得那么透彻,但是你适当的一个比喻,就能把深涩、难懂、拗口的定义,变成可以想象、可以触摸、可以回味的道理。

[道而弗牵;强而弗抑;开而弗达。

]——让人明白道理,只是加以引导,而不强迫别人服从;对待学生严格,但并不抑制其个性的发展;加以启发,而不将结论和盘托出。

这一句在《学记》里面非常非常重要,是我们作为一个教育者、作为一个妈妈要牢记在心的。

什么叫道而弗牵?我们在《作文,多大点事儿——基础篇》中提到,妈妈是导购员,而不是销售员。

导,是问对方有什么需求?销,是强买强卖。

会卖油条的会问:“哥,你来几根呀?”而不是问:“哥,你吃不吃呀?”这就是会道。

弗牵,不要牵强。

大家深层地理解一下“牵强附会”这四个字的意思。

你强迫了,别人本来不会,你问多了,人家就会附和会了会了。

为什么大家要附和你?明明不懂还要装懂,因为你在牵强,你在强迫。

前面我们讲过,我们有标准的答案,标准的流程,标准的教育,这就是牵强附会。

强迫孩子这就是标准答案,不管理解还是不理解,对还是不对,反正就是附会。

牵强和附会是连在一起的。

反过来就是要引导,答案永远都不是标准的。

一百个人看《哈姆雷克》就会有一百个哈姆雷克。

我们怎么可以去牵强呢?我们怎么可以去强迫呢?每个人的根性都不一样,所以每个人对事物的认识也都不一样。

道而弗牵的反面就是强扭的瓜不甜,就是牵强,因为有了牵强所以附会。

举例来说,我们选举的时候,因为机构在牵强,大家附会地举手。

因为强迫大家必须捐款,所以大家就会心不甘、情不愿地附会。

因为我牵强大家必须是这个答案,所以大家就附会地说对对对好好好。

真正的教育就是要道而弗牵,不能牵强,而要引导。

由此我们说到作文的教育,在教孩子作文时,我们不能高高在上的当判官,不能高高在上的当教师爷,而要蹲下身俯下足弯下腰,和孩子平等地对话,耐心地去引导他。

比如,在《启蒙篇》里,有的妈妈说这个对称我不明白,我就说你看到了孙悟空就想到了猪八戒,看到了变形金刚就想到了蜘蛛侠,看到了喜洋洋就想到了灰太狼,这就是道而弗牵。

强而弗抑,强念四声,倔强的强。

意思是说,当一个孩子偏执一头的时候,不要压抑他。

比如一个孩子淘气,你非要捆起他的手脚,让他老老实实地坐在那,那是不现实的。

如果一个孩子内敛害羞,你非要他站在讲台上或站在十字路口大喊,那就抑制了他的本性、他原有的东西,就会对他造成较大的伤害。

我们该做的是因势利导。

强而弗抑,从佛学的角度来讲,叫随类化众。

随类化众什么意思?假如孩子淘气,我也假装淘气;一个人爱打麻将,我想教育他,我要随类假装爱打麻将,只有随类了才能化众。

假如你不会抽烟,不爱抽烟,可是为了化众,为了能与人融在一起,我也假装会抽,兜里装包烟,适时递给人家一支。

这样才能有机会化众。

比如市场营销,讲的就是一致性,客户喜欢钓鱼,你不能说你不喜欢、浪费时间、杀生之类的,你想想这样说了这笔生意能做成吗?你应该随类化众。

虽然不喜欢,但也要假装喜欢。

你可以对人家说,我对钓鱼不太懂,您能给我说说钓鱼的乐趣吗?能给我讲讲钓鱼的好处吗?能给我讲讲您钓鱼的非凡经历?客户会想,这哥们真好,能和我说到一块去。

这才叫随类化众。

我们都知道大禹冶水,疏而不堵。

随类化众就是疏而不堵,就是强而弗抑。

你不能说老牛不喝水你就强按它的头,这样它会恨你。

要因势利导,强而弗抑,随类化众。

孩子怕写作文,你和他讲,妈妈和你一样很害怕写作文,但是妈妈想和你一起克服写作文的恐惧。

又如,地藏菩萨有个大愿:地狱不空,誓不成佛。

他如何度恶鬼?首先要装成鬼,装成恶魔,然后再去度那个鬼。

如果大仙降落到地狱,会把那些鬼吓死。

他得先和你吃一块住一块玩一块儿,然后再因势度你,这就是强而弗抑,随类化众。

如一位妈妈说的,要好好学习就得天天“上当”,做好卧底。

开而弗达,就是方便就是法门。

每朵花是自己开放的,但是之前需要你去浇水。

接送孩子,门都是大人开,进房间都是孩子自己进去。

大家好好看看我在基础篇前言中讲的,启蒙启蒙启发启发,我们做不到让孩子奔腾,但是我们能做到让孩子入始。

就是帮你开门。

金刚经里讲“如筏喻者”,虽然你不一定能达到彼岸,但是我会给你一个筏子让你渡过这条河。

待渡过去以后,要把这个筏子扔掉。

我们讲法无定法也是这个意思。

我们在讲作文的时候,讲这些方法,都是让孩子领悟写作的真谛。

但是我的方法不是写作的真谛,都是开而弗达,开开门,让你达到。

开而弗达,也就是我们讲的书不尽言,言不尽意。

我写了这么多东西,它不是写作的真相,它不是真理的究竟,说十万遍,言不尽意,都不是我要表达的意思。

又回过来讲中国的经典。

四书五经,处处都留门,但是处处都不会给你指向真理的究竟。

这就是老祖宗聪明的地方。

所以说我在讲经典的时候,我都是乱说,没有标准答案,只有深浅偏圆不同,没有你绝对地对和我绝对地错。

处处都留门,处处给你设着暗道。

一点开悟则处处开悟。

我记得基础篇里曾经讲过一个故事:天空是什么颜色?天空有红色的黄色的蓝色的,处处都给你留门。

如果你说天空绝对是蓝色的,那就是错了。

这就是开而弗达。

我们作为妈妈,最重要的就是开,不是达。

达是需要孩子自悟的、怔得的。

不是你给他的,你给的永远都是方便,永远都是法门,永远都是开而不是达。

如果你给了标准答案,就是达了,就是固定了,就是追究了。