中国石油构造样式

- 格式:doc

- 大小:53.00 KB

- 文档页数:17

第一章石油勘探中的构造样式石油地质学家们很久以来就认识到,地球上众多的含油气盆地以及盆地内不同级次、不同规模的构造、油气聚集带和油气圈闭,虽然形态、结构和聚油特点上千差万别,但是它们都不是孤立存在的,相互间往往有成因联系,空间分布上也是有规律可循的。

为了在分章阐述各种油气聚集构造类型的基本特征和形成机制之前,对它们的区域构造控制因素和分布规律有一个总体的概念作者在本章将周中介绍T.P.Harding.和J.D.Lowell的构造样式的概念和构造样式的分类.由于这一分类把近代板块理论研究引入到实际的油气勘探领域,把盆地构造和盆地内油气圈闭的构造研究与板块构造的部位、性质和演化紧密地联系在一起,从而使油气聚集的构造分析,在认识上大大提高一步。

因此,介绍这一分类,无论理论上或实践上又都是有价值的。

第一节构造样式的概念和分类构造地质研究中,所研究的对象往往不是某一个个别的地质构造,而是一组有着一系列共同特点和规律的构造组合。

这是因为任何一个特定的地质构造,如一条断层、一个背斜,只要仔细分析就会发现它们的几何形态、发育历史都有某些差异。

但是,从大区域范围来看,这些局部构造往往在剖面形态、平面展布、排列、应力机制上相互间有着密切联系,形成特定的构造组合,即所谓构造样式(Structural styles)。

变形条件相似的地区,其构造组合也类似。

因此,构造样式就是同一期构造变形或同一应力作用下所产生的构造的总和。

不同的构造样式伴生有不同的油气圈闭类型。

按照这样的思路和比较大的构造学的方法,就可以在石油勘探新区资料较少的情况下,去认识和预测含油气区中可能出现的构造样式及有关的油气圈闭类型。

这对指导油气勘探工作具有十分重要的实际意义。

过去,地质学家们曾提出过几种不同的构造样式分类方案。

但是这些分类没有明确考虑沉积盆地内的深层地下构造以及其伴生的油气圈闭。

有些曾经一度流行的方案,如苏联的别洛乌索夫(1959)提出的以垂直涌动为基础的分类方案,只是一种以有限形变机制为依据的形态分类,因而是不够完善的,在石油勘探的应用上受到了限制,近年来,随着板块构造理论研究的深入,成功地把地壳的形变过程和岩石圈板块运动联系起来,形成了一个全球性的统一概念。

准噶尔西北缘夏子街油田构造样式与油藏分布特征夏子街油田位于准噶尔盆地西北缘东北端夏子街地区,本文将油田构造演化阶段分为二叠纪前展式强烈压缩构造样式发育阶段、三叠纪-侏罗纪后展式压缩构造样式发育阶段和白垩纪-第三纪局部伸展构造样式发育阶段;夏子街地区共发育有六种油藏类型和两种天然气藏类型,分别在三个层系四个层组中发现了油气藏。

标签:构造样式油藏分布夏子街油田准噶尔盆地1区域地质概况准噶尔盆地位于新疆维吾尔自治区北部,是新疆境内三大盆地之一,它的四周被褶皱山系所环绕,西北为西准噶尔山,东北为阿尔泰山,南面为北天山山脉,为一个略呈三角形的封闭式内陆盆地。

目前所发现的油气田,多位于盆地四周边缘。

乌夏地区属于准噶尔盆地西北缘的东段,位于西准噶尔造山带与准噶尔盆地的之间。

根据各地区构造变形时期、变形样式、变形机制及地层展布差异,将乌夏地区划分为山前冲断带、乌夏断褶带、南部单斜带三个次级构造单元。

由西向东将乌夏断褶带进一步划分为百乌断褶带、乌尔禾断褶带、乌夏冲断带、夏子街断褶带四个更次一级的构造单元。

2油田构造演化夏子街断褶区是二叠纪以后构造活动的所在地。

在断裂、褶皱形成机制、构造样式分布平面分布和垂向分布研究的基础上,结合构造样式的展布特征、发育序列和形成时期的分析可将准噶尔盆地夏子街地区构造样式的演化归为3个演化阶段:2.1二叠纪前展式强烈压缩构造样式阶段二叠纪即海西运动晚期是乌夏断裂带强烈压缩变形期,该期构造变形主要发生在两个构造幕,即二叠纪早期和二叠纪末。

二叠纪早期断裂顺层滑动,晚期切穿地层具生长性质并控制了生长背斜的形成。

叠瓦冲断构造双排发育,后面一排多数断裂形成于二叠纪之后,前排则发育早,具生长性质。

海西运动末期和印支运动末期都在本区表现异常明显,主要表现在反冲断裂的广泛发育,印支运动末期在前缘形成冲起构造,后侧则形成反冲式小型背斜。

二叠纪末,即海西运动末期是构造活动推覆前进的最强烈期,导致了前缘在前期生长背斜雏形的基础上发育了纵弯背斜。

第一章石油勘探中的构造样式石油地质学家们很久以来就认识到,地球上众多的含油气盆地以及盆地内不同级次、不同规模的构造、油气聚集带和油气圈闭,虽然形态、结构和聚油特点上千差万别,但是它们都不是孤立存在的,相互间往往有成因联系,空间分布上也是有规律可循的。

构造样式的概念和分类构造地质研究中,所研究的对象往往不是某一个个别的地质构造,而是一组有着一系列共同特点和规律的构造组合。

这是因为任何一个特定的地质构造,如一条断层、一个背斜,只要仔细分析就会发现它们的几何形态、发育历史都有某些差异。

但是,从大区域范围来看,这些局部构造往往在剖面形态、平面展布、排列、应力机制上相互间有着密切联系,形成特定的构造组合,即所谓构造样式(Structural styles)。

变形条件相似的地区,其构造组合也类似。

因此,构造样式就是同一期构造变形或同一应力作用下所产生的构造的总和。

不同的构造样式伴生有不同的油气圈闭类型。

按照这样的思路和比较大的构造学的方法,就可以在石油勘探新区资料较少的情况下,去认识和预测含油气区中可能出现的构造样式及有关的油气圈闭类型。

这对指导油气勘探工作具有十分重要的实际意义。

Harding 的分类方案首先强调基底是否卷入,即沉积盖层的变形是否受基底构造的控制,把它作为分类的一级标志。

据此,将构造分为基底卷入型和盖层滑脱型两大类。

在此基础上,又根据形变的力学性质和应力传递方式进一步细分为八种基本构造样式。

基底是一个相对的概念,使之不整合在某时期沉积盆地以下的地层。

例如中、新生界盆地的基底,应为前中生界地层,包括古生界的沉积岩、岩浆岩以至更古老的变质岩,它的机械强度和岩层结构差异很大,对于石油勘探来说,基底卷入程度是很关键的。

因为它不仅表明构造演化的机制,而且,还大致说明了盆地中油气圈闭所影响、所包括的沉积厚度。

基底卷入性构造样式包括:扭性断层组合、压性断块和基底逆冲、张性断块和翘曲;盖层滑脱型构造样式有:滑脱逆冲-褶皱组合、滑脱正断层(包括“生长断层”)、盐底辟构造和泥底辟构造等。

中石油中石化炼厂与组织结构图Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998中石油下属炼化企业CNPC (china national petrolem corporation)中石化下属炼化企业CPCC (china petrolem chemical corporation)大庆石化是中国石油天然气股份有限公司的地区分公司。

是以大庆油田原油、轻烃、天然气为主要原料,从事炼油、乙烯、塑料、橡胶、化工延伸加工、液体化工、化肥、化纤生产,并承担工程技术服务、生产技术服务、机械加工制造、矿区服务等职能的特大型石油化工联合企业。

公司始建于1962年,前身是大庆石油化工总厂,1999年10月重组分立为大庆石化公司和大庆石化总厂;2007年6月重新整合为大庆石化公司。

炼油、化肥、化工和腈纶装置分别于1963年、1976年、1986年和1988年建成投产。

经过四十多年的发展,公司逐步形成了以炼化生产为主,工程技术、多种经营、矿区服务并存的“四位一体”业务格局。

现有二级单位34个,员工万人,生产装置137套,固定资产原值285亿元、净值115亿元,2007年销售收入达到395亿元。

年加工原油650万吨,乙烯生产能力60万吨/年,聚乙烯56万吨/年,聚丙烯10万吨/年,丙烯腈8万吨/年,丁辛醇8万吨/年,苯乙烯9万吨/年,聚苯乙烯万吨/年,SAN7万吨/年,万吨/年,顺丁橡胶8万吨/年,腈纶丝万吨/年,合成氨45万吨/年,尿素76万吨/年,复合肥30万吨/年。

可生产48个品种187个牌号的产品。

公司整体通过了ISO9002质量体系认证,被评为全国质量管理先进企业,产品出厂合格率始终保持100%。

石油、化工、塑料、腈纶等系列产品荣获全国市场同行业“产品质量、服务质量无投诉用户满意品牌”称号。

企业先后荣获了全国“五.一”劳动奖状、全国思想政治工作优秀企业、国家“守合同重信用”企业、黑龙江省文明单位标兵等称号,实现了生产与安全、能源与环境、企业与社会、企业与员工的和谐发展。

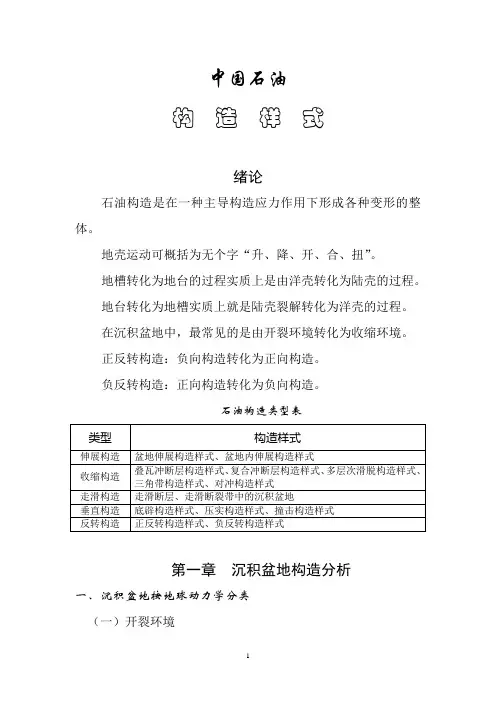

中国石油构造样式绪论石油构造是在一种主导构造应力作用下形成各种变形的整体。

地壳运动可概括为无个字“升、降、开、合、扭”。

地槽转化为地台的过程实质上是由洋壳转化为陆壳的过程。

地台转化为地槽实质上就是陆壳裂解转化为洋壳的过程。

在沉积盆地中,最常见的是由开裂环境转化为收缩环境。

正反转构造:负向构造转化为正向构造。

负反转构造:正向构造转化为负向构造。

石油构造类型表第一章沉积盆地构造分析一、沉积盆地按地球动力学分类(一)开裂环境随着大陆的解体,沉积盆地的形成往往与岩石圈的引张应力有关。

1、大陆裂谷盆地(有些裂谷与造山带以高角度相交,称之为碰撞裂谷)2、大陆边缘拉裂盆地3、边缘海盆地(二)收缩环境板块或块体的聚合形成造山带,在造山带一侧或造山带内形成一系列压陷盆地。

在这些地区以挤压应力作用为主,地壳缩短加厚,形成各种收缩构造。

1、山前压陷盆地(前陆盆地属此类)2、山间压陷盆地(三)剪切环境1、拉分盆地2、断层边缘盆地3、断层楔盆地4、断层角盆地5、走滑横向盆地等(四)重力环境1、克拉通盆地2、撞击盆地(陨石坑等)二、中国中、新生代沉积盆地形成的地质背景从全球观点来看,造山带的形成与深海槽的消亡、大陆的解体、漂移是密切相关的。

即裂解作用与造山作用是相对应的。

裂陷使地壳伸展,形成各种类型的伸展构造;造山使地壳缩短,形成收缩类型的构造。

(一)印支期中国西部,印支旋回既有“开”又有“合”,裂陷作用与聚合造山作用并行不悖,彼此紧密相关。

在“开”与“合”两大地质事件中,中国西部由于岩石圈的不均一性,古老陆块与软弱带接触区发生裂陷,形成断陷盆地。

(二)燕山期燕山运动自下而上可分为三次激化期。

早燕山期:早、中侏罗世与晚侏罗世之间中燕山期:晚侏罗世与早白垩世之间晚燕山期:晚白垩世与早第三世之间中国西部地区,由于藏南海槽强烈扩张,岗底斯地体与古亚洲大陆拼帖,这一演化过程中,近南北向的开裂与聚合交替发生。

西部地区除老的坳陷盆地继承发育外,还产生许多山间或山前断陷。

中国油气储层图集一含油气储层砂体1河流相河道亚相现代河流沉积河道底部滞留沉积--- 泥砾大型槽状交错层理含泥细粒岩屑石砂岩,长石颗粒边缘多被溶蚀形成溶扩粒间孔。

细粒长石砂岩,原生孔隙发育,碎屑颗粒以点接触为主中粒长石砂岩细粒砂岩,粒间孔和泥质溶蚀残留溶孔。

2边滩亚相现代边滩(点坝)沉积串沟切开边滩(点坝)成“假心滩”边滩砂:平行层理,交错层理3河漫滩亚相滑动变形构造平行层理、斜层理。

4天然堤亚相天然堤:细粒砂岩(含油)爬升层理。

天然堤:细粒砂岩,爬升层理、平行层理5三角洲相现代三角洲沉积三角洲平原分流河道:含泥砾正递变砂砾岩和细粒长石砂岩。

三角洲平原分流河道:细粒砂岩(含油),其含斑结构,大孔粗喉。

三角洲前缘河口坝:细粒岩屑长石砂岩(油砂)三角洲前缘河口坝:粉一细粒含生屑长石砂石)(油砂)三角洲前缘河口坝:细粒长石砂岩(油砂)三角洲前缘河口坝:含泥细粒屑长石砂岩(油砂)三角洲前缘河口坝:细粒长石砂岩,粒间溶孔发育,空隙分布均匀,粒间孔中见含铁白云石残晶。

三角洲前缘河口坝:细粒屑长石砂岩(油砂),空隙分布不均。

三角洲前缘河口坝:细粒岩屑长石砂石(含油),分选好,大孔粗喉,几乎无填充物。

三角洲前缘席状砂(岩心)6前三角洲亚相(岩心)泥岩与石膏薄互层,水平层理。

油页岩纹层泥质粉砂岩、虫孔。

7冲积扇相砂、砾岩杂乱排列扇根部位砾石呈扁平状排列和冲积扇与湖相泥交接。

混杂砾岩(泥、砂、砾石)砾质砾岩砾岩8近岸水下扇相砾岩斜层理,交错层理。

颗粒溶蚀孔,红色铸体长石颗粒溶蚀孔岩石分选较差,影响岩石物性,颗粒被溶后的次生空隙发育。

9扇三角洲相黑灰色中砂岩夹灰色泥质砂岩条纹、略显交错层理,有变形现象。

不等粒岩屑砂岩,孔隙发育,但不均匀。

不等粒长石岩屑砂岩,孔隙发育,红色铸体,单偏光。

扇三角洲前缘水下分流河道(岩心),正递变砂,砾岩(水道底部)扇三角洲前缘水下分流河道(岩心),块状含砾粗砂岩。

扇三角洲前缘水下分流河道(岩心),细砂岩,平行层理。

石油勘探中的构造样式1、含油气盆地:无论是沉积盆地,构造盆地或是地貌盆地,只有有过油气生成,并运移富集成为工业性油气聚集时,则这类盆地统称为含油气盆地。

2、构造样式:系统在剖面形态,平面展布、排列、应力(变)机制上相互间有着密切联系的特定构造组合。

3、构造样式分类依据:Harding的分类方案首先强调基底是否卷入,即沉积盖层的变形是否受基地构造的控制,把它作为分类的一级标志。

主要依据:该构造的基底是否被卷入。

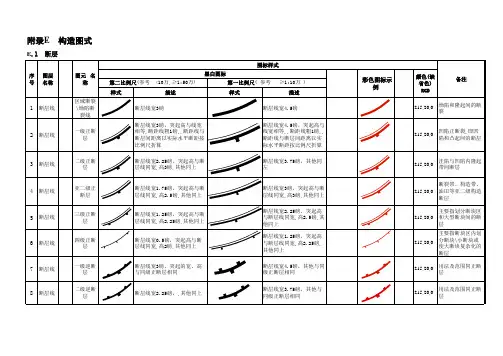

4、八种基本构造样式:基底卷入型构造样式:扭性断层组合、压性断块和基底逆冲、张性断块、基底挠曲。

盖层滑脱型构造样式:滑脱逆冲—褶皱组合、滑脱正断层(包括“生长断层”)、盐底辟构造、泥底辟构造。

5、基底:是一个相对的概念,是指不整合在某时期沉积盆地以下的地层。

对于石油勘探来说,基底卷入程度是很关键的。

因为它不仅表明构造演化的机制,而且,还大致说明了盆地中油气圈闭所影响、所包括的沉积厚度。

6、油气聚集带:系指与大构造单位(背斜带或与其相当级别的构造单位)联系在一起的油气田带(群)。

在油气聚集带内的各油气田,具有相似的地质构造特征和油气成藏条件。

7、孔隙压力和有效压力:存在于储层中的地应力,一部分由储层孔隙中的流体承受,称为孔隙压力;另一部分由储层岩石骨架承受,称为有效压力。

8、构造变换带:将这种应变并使逆冲推覆带收缩应变量保持守恒或有规律变化的构造带,称为“变换带”。

9、与逆冲断裂有关的构造样式、类型?(一)逆冲断层类型:(1)平面式逆冲断层(2)铲式逆冲断层(3)坡坪式逆冲断层(4)露出冲断层、埋藏冲断层、盲冲断层(二)逆冲断层的相关褶皱:(1)断弯褶皱(2)断展褶皱(3)断滑褶皱(4)蛇头构造(三)逆冲断层组合:(1)叠瓦扇构造(2)双重构造和楔状双重构造(3)冲起构造和逆冲三角带构造(4)撕裂断层和逆冲调节带。

10、生长背斜、同沉积背斜的特点?生长背斜是盆地整体沉降背景上,局部上隆构成的背斜构造。

前陆冲断构造带建模方法及在中西部前陆冲断带构造建模应用实例中国石油勘探研究院实验中心盆地构造室二OO四十月二十六日一、前陆冲断带构造建模目的、意义前陆冲断带(Foreland thrust belt or foreland fold-thrust belt)即是处于造山带与盆地之间的过渡部位,造山带向盆地方向大规模掩冲推覆所形成的冲断系统。

我国中西部的前陆冲断带一直是我国石油工业的主战场,并将继续在“稳定东部,发展西部”的石油战略中发挥主导作用。

自从Suppe于1983年发表断层转折褶皱理论及其在构造解释在石油工业应用的划时代文章以来,油气工业界与构造地质学家的专家提出并逐渐修正了众多的断层相关褶皱理论,断层相关褶皱理论在石油工业地质学中得到了广泛的应用,陆续成为国际上各大石油公司在复杂构造区确定圈闭落实储层及开发和设计的基本技术。

AAPG杂志在2000年6月出版了石油构造地质学专辑,并在2003年出版地震解释图集《挤压断层相关褶皱的地震解释》,旨在为挤压地区复杂构造的解释提供理论指导和解释上可以参考的范例。

此外,AAPG,SEC,GSA等国际会议多次举行断层相关褶皱理论与复杂构造解释的专题讨论会与短训班,为该理论的提高与实际应用起到了重要推动作用。

大量研究成果和勘探实践表明,我国中西部的前陆冲断褶皱带具有很大的勘探潜力,并已发取得了重大突破,发现了新疆的克拉玛依油田、玉门的青西油田、塔里木的克拉2气田等。

但由于前陆冲断带地面的复杂山地条件,山地地震攻关难度大,地震成像差;复杂的构造变形导致地震资料的处理与解释成图的难度大;异常高压的存在给钻探带来了很大风险。

因此,勘探研究人员需要分析每个前陆冲断带具体的地面地质条件,建立适合该前陆冲断带的有效勘探方法,例如采集方案,处理流程,成像方法与钻井设计等。

在这一过程中,构造模型往往具有重要的指导作用。

在此所说的构造模型,是对前陆冲断带地层系统及其变形形成的复杂地质体的总称。

2018年04月挤压断裂构造样式地震解释秦喜春(中国石油辽河油田分公司,辽宁盘锦124010)摘要:辽河油田的稠油资源非常丰富,但是油藏地质整体的条件非常的复杂,在具体的开发实践过程当中,需要对辽河油田的地质结构进行分析。

地质板块和板块之间由于碰撞会形成造山带,主要是因为动力学当中存在挤压结构,所形成的造山带一侧长时间就会形成挤压形的盆地。

通过对褶皱构造样式进行描述和分析,可以对断滑褶皱构造的特征和地貌特点进行描述,研究发现辽河油田三分之二的油气产生于背斜构造样式的油气田。

关键词:挤压断裂构造;地震解释;辽河油田二十世纪八十年代,由于科学技术和经济的快速发展,我国稠油产量大幅度上升,辽河油田的油藏类型繁多,地质结构复杂,需要对相应的挤压断裂构造样式进行分析。

在造山带前缘挤压盆地当中最容易出现挤压构造,冲断褶皱构造一般出现在造山带的前缘,通过分析地质结构的特点,可以对辽河油田地质结构有一个大致的了解。

1挤压构造的结构要素逆断层组成了多种多样的挤压结构,在许多地理教科书当中,通常会将逆断层进行分类,大致上分为推覆体、逆掩断层和逆冲断层。

不同的断层结构所形成的倾角具有一定的差异,同一条断层之间也会存在不同的结构。

在冲断层上面,会有许多构造单元,这些单元共同组成了冲断层。

在近水平逆冲断层当中会存在许多单元,这些单元之间彼此的距离具有一定的差异,个别单元共同组成的规模就叫做推覆体。

如下图所示,是逆冲推覆体构造样式地震剖面:2挤压构造样式2.1叠瓦逆冲断裂构造组合在逆冲作用下,连续的发育过程当中会形成叠瓦逆冲体系,叠瓦逆冲体系整体的特点体现为上陡下缓,其实在断面下凹的地方会形成冲断层。

后展式叠瓦逆冲系整体的发展与之相反,整体的发育趋势是呈现由后向前,冲断作用整体的形成方式也存在差异。

整体的地质结构含油层体系比较多,其中的构造比较复杂,整体埋油地点埋藏比较深,但是整体的非均质性比较明显。

根据储油层特点来进行划分,与此同时还可以根据油气水整体的组合关系进行划分。

世界上典型的前陆盆地通常发育在线形收缩造山带和稳定的克拉通之间的狭长槽地, 主要是由造山带中的折冲带载荷引起的挠曲沉降形成的。

典型前陆盆地根据盆地地球动力学性质不同,分为周缘前陆盆地和弧后前陆盆地两种。

周缘前陆盆地位于造山带之后, 与陆-陆碰撞(A 型俯冲)有关。

在洋壳消减后, 大陆边缘随之俯冲, 前陆盆地发育在俯冲陆壳之上, 所以周缘前陆盆地的板块构造位置近蛇绿岩带而远岩浆弧带。

如扎格罗斯山前前陆盆地,阿尔卑斯山前磨拉石盆地。

弧后前陆盆地位于岩浆弧之后, 与大洋岩石圈的俯冲(B 型俯有关),与沟-弧系保持大致平行的关系,从而构成沟-弧-盆体系。

弧后前陆盆地的板块构造位置远蛇绿混杂岩带, 而近岩浆弧带。

如西加拿大盆地和安第斯山东缘新生代盆地。

中国中西部前陆盆地构造演化可分为两期:①二叠纪—三叠纪,该时期形成周缘前陆盆地和弧后前陆盆地,前者如库车、准葛尔西北缘和南缘,后者如塔西南、楚雄等;②新近纪以来,由于特提斯洋的消减及印度板块与欧亚板块碰撞造山作用,其碰撞挤压应力在中国大陆腹地产生远距离效应,引起晚海西-印支(古特提斯)造山带复活, 大幅度隆升冲断, 构造负荷导致山前挠曲沉降,形成许多压性盆地。

这类盆地总体具前陆盆地的结构、变形和沉积特征,但并不存在同期的碰撞或俯冲作用,缺乏同期岩浆弧或蛇绿混杂岩带。

学者称之为类前陆盆地,C 型前陆盆地,再生前陆盆地,或喜马拉雅型前陆盆地。

根据两期前陆的叠合程度的差异的不同,将其分为叠加型、新生型、改造型、早衰型4 类前陆盆地。

叠加型前陆盆地两期前陆盆地保存都较好、结构完整,主要发育在天山造山带两侧和昆仑山造山带北侧,如库车、准南、塔西南。

改造型前陆盆地主要发育晚海西—印支期前陆盆地,经历喜马拉雅期冲断变形的改造,喜马拉雅期前陆盆地欠发育,主要发育在四川盆地西缘、东北缘和鄂尔多斯盆地西缘。

早衰型前陆盆地是指在晚海西—印支期前陆盆地形成之后,喜马拉雅期冲断变形影响很弱,早期前陆盆地结构特征较明显,主要发育在准噶尔盆地的西北缘。

背斜向斜储水储油石油一股储藏在三种地质构造中。

它是一个背斜构造,即马鞍形,两边低,中间拱起。

油气是水驱动的,渗流到不了这里。

上面是天然气,中间是石油,下面是水。

背斜向斜储水储油(背斜储油气)第二,断层是一个构造,油气进入断层的缝隙形成油田。

三是地层圈闭型,形状像三明治,油气在其中流动并被圈闭形成油田。

石油一般储藏在背斜构造中。

石油的成因有海相和陆相两种说法。

是指海水或陆地上的浮游生物或低等动物等经过几亿年的沉积逐渐演化成石油,在历次的地质运动中向隆起的背斜运移。

我国大庆油田就是陆上油田,大庆长垣就是一个大背斜。

向斜是良好的储水构造,背斜是良好的储油构造,所以石油一般储藏在向斜和背斜地质构造中。

为什么背斜容易储存油,向斜容易储水?背斜岩石向上弯曲,顶部出现裂缝,有利于挥发性油气向上运移。

如果上面恰好有致密的岩层(这一点教科书上没有突出,所以这个问题很难理解),这样油气就不会挥发到大气中,它就会聚集在致密岩层下面的背斜中,从而形成油气田。

向斜岩层向下弯曲,其槽部受到挤压致密而不透水,使地下水汇集,就像一个大盆一样容易储水。

背斜向斜储水储油(背斜储油气)人造假山是背斜还是向斜?背斜。

背斜一般形成山脉,向斜一般形成山谷,但由于背斜顶部处于拉伸状态,比较松散,所以背斜被侵入后往往会重新成为山谷!反倒是向斜的基底比较松散,经常会受到两次攻击形成一座山!背斜是储存油气的好地方,向斜是储存水的好地方!一般背斜不是以山或谷的外观来判断,而是以中间岩石的新旧程度来判断!如果是老中,就是背斜;反之,就是向斜!向斜和背斜的概念?背斜是褶皱构造向上拱起的部分。

核心部分为老岩层,新岩层从核心部分向两侧(两翼)依次出露。

背斜的地貌不一定是高地。

如果背斜是构造凸起,其地貌就是脊状凸起的背斜山。

褶皱形成后,经历了长期的风化剥蚀,背斜轴部所在位置成为地形上的背斜谷。

背斜应根据地层的新老顺序和对称或重复的露头来识别。

向斜是褶皱构造向下弯曲拗陷的部分。

中国石油构造样式绪论石油构造是在一种主导构造应力作用下形成各种变形的整体。

地壳运动可概括为无个字“升、降、开、合、扭”。

地槽转化为地台的过程实质上是由洋壳转化为陆壳的过程。

地台转化为地槽实质上就是陆壳裂解转化为洋壳的过程。

在沉积盆地中,最常见的是由开裂环境转化为收缩环境。

正反转构造:负向构造转化为正向构造。

负反转构造:正向构造转化为负向构造。

石油构造类型表第一章沉积盆地构造分析一、沉积盆地按地球动力学分类(一)开裂环境随着大陆的解体,沉积盆地的形成往往与岩石圈的引张应力有关。

1、大陆裂谷盆地(有些裂谷与造山带以高角度相交,称之为碰撞裂谷)2、大陆边缘拉裂盆地3、边缘海盆地(二)收缩环境板块或块体的聚合形成造山带,在造山带一侧或造山带内形成一系列压陷盆地。

在这些地区以挤压应力作用为主,地壳缩短加厚,形成各种收缩构造。

1、山前压陷盆地(前陆盆地属此类)2、山间压陷盆地(三)剪切环境1、拉分盆地2、断层边缘盆地3、断层楔盆地4、断层角盆地5、走滑横向盆地等(四)重力环境1、克拉通盆地2、撞击盆地(陨石坑等)二、中国中、新生代沉积盆地形成的地质背景从全球观点来看,造山带的形成与深海槽的消亡、大陆的解体、漂移是密切相关的。

即裂解作用与造山作用是相对应的。

裂陷使地壳伸展,形成各种类型的伸展构造;造山使地壳缩短,形成收缩类型的构造。

(一)印支期中国西部,印支旋回既有“开”又有“合”,裂陷作用与聚合造山作用并行不悖,彼此紧密相关。

在“开”与“合”两大地质事件中,中国西部由于岩石圈的不均一性,古老陆块与软弱带接触区发生裂陷,形成断陷盆地。

(二)燕山期燕山运动自下而上可分为三次激化期。

早燕山期:早、中侏罗世与晚侏罗世之间中燕山期:晚侏罗世与早白垩世之间晚燕山期:晚白垩世与早第三世之间中国西部地区,由于藏南海槽强烈扩张,岗底斯地体与古亚洲大陆拼帖,这一演化过程中,近南北向的开裂与聚合交替发生。

西部地区除老的坳陷盆地继承发育外,还产生许多山间或山前断陷。

在挤压应力作用下,西部地壳明显收缩,为了达到均衡,远端发生北东向断陷,河西、阿拉善等地区的上侏罗-下白垩统半地堑的形成就是远端效应的结果。

(三)喜玛拉雅期喜玛拉雅旋回以晚白垩世(或古新世)与始新世、始新世与渐新世、渐新世与中新世之间区域性不整合为代表,反映了新生代三次明显的地壳运动激化期,分别代表了喜玛拉雅运动的第一、二、三幕。

从喜玛拉雅旋回形成的构造格局有以下特点。

1、喜玛拉雅运动第一幕,中国西部藏南特提斯洋沿雅鲁藏布江俯冲带向北俯冲,其北早喜玛拉雅褶皱开始形成,并有大量中酸性岩浆侵入。

中国中部地区则大部隆起,中生代盆地已经萎缩。

中国东部因太平洋板块的形成,进而向西俯冲,并在弧后及大陆边缘产生裂陷作用,形成大量的地堑-地垒或半地堑-半地垒构造,以及许多小型断陷盆地。

2、喜玛拉雅运动第二幕,由于藏南特提斯洋最后关闭,印度大陆与中国大陆发生碰撞作用及其后续效应,青藏地区地壳急剧缩短,老山系纷纷复活,如天山、祁连山、昆仑山等相继崛起,山系的重力势横向扩展,产生强烈的侧向挤压应力,在山系及边缘形成逆冲断裂。

由于逆冲作用地壳缩短,在造山带地壳急剧加厚,使岩石圈挠曲,在山系边缘或山系内部形成山前和山间盆地。

中国中部则因印度板块与中国大陆碰撞并向北推挤,在其碰撞主应力方向形成了北东向的碰撞裂谷,如汾渭地堑、银川地堑等断陷盆地,中国东部的裂陷进一步加强,以正断层控制的地堑或半地堑断陷盆地发育达到高潮,并有大量的中、酸性岩浆沿断裂侵入形成岩墙群。

东南沿海则因边缘海逐渐开放,形成开裂或边缘海盆地。

3、喜玛拉雅运动第三幕,由印度大陆与中国大陆碰撞的后续效应持续作用,中国西部表现为山系进一步崛起,逆冲断裂及褶皱作用进一步加强,在各盆地内形成大量不对称褶皱,山系边缘形成磨拉石堆积。

中国中部大部分地区隆起,局部断陷继续沉降。

中国东部因热冷却和沉积负荷作用,由引张体制转化为垂直作用,因而盆地普遍下降,形成坳陷盆地。

新构造运动时期,中国东部进一步沉降,形成渤海、黄海、东海等,逐渐演变为今日的低丘及平原景观。

西部则因青藏高原的急剧上隆,形成当今世界屋脊。

三、中国中、新生代沉积盆地的演化(一)中国中、新生代沉积盆地类型中国中、新生代沉积盆地类型表(二)盆地演化的构造模型(根据不同应力作用形成的盆地的构造样式的叠加)1、裂陷型:由张应力作用形成的地堑或半地堑型构造。

2、裂陷-裂陷型:由于不同的裂陷作用幕形成的地堑与半地堑的叠加(前期地堑,后期半地堑)。

3、坳陷-裂陷型:早期为地堑、半地堑型裂陷盆地,后期为垂直沉降的坳陷。

4、压陷型:逆冲断裂控制的断陷盆地。

5、单冲压陷-裂陷型:6、对冲压陷-裂陷型:7、坳陷-对冲压陷-裂陷型:第二章伸展构造挤压与引张是地壳运动的两个不同侧面,彼此并行不悖。

即:在空间中,一些地区挤压隆起、地壳收缩增厚,而另一些地区则发生引张裂陷、地壳伸展减薄。

一、盆地伸展构造样式(区域)1、帚状构造组合:这类组合主干铲型正断层为一滑脱断层。

2、反帚状构造组合:3、背倾式构造组合4、牌组式(多米诺式)构造组合二、盆地伸展构造调节带在伸展构造研究过程中,断裂或裂谷的几何形态沿走向发生明显变化,特别是半地堑不对称性交替变化,这样的变化是通过横断层、传递断层或传递带、调节带来完成的。

这些横向构造带/断层是为了保持区域伸展应变守衡而起到调节作用的。

实际上,不同类型的调节带是以不同的构造样式出现的,有的地区则以隆起、鼻状构造等横向构造带来调节区域伸展应变守衡的。

中国中、新生代沉积盆地的伸展构造调节带主要有以下几种类型。

1、同向倾斜伸展构造调节带:同向倾斜的半地堑群,半地堑与半地堑多呈错列状,相互之间通过斜坡来调节。

2、背向倾斜伸展构造调节带:两组背向的半地堑通过之间的凸起来调节两侧半地堑的伸展应变。

3、相向倾斜伸展构造调节带:两个相向半地堑之间的凸起为调节带。

4、同向倾斜串联式伸展构造调节带:半地堑一端与同向倾斜的另一半地堑端相联,在相互联接端形成了高垒带或鼻状构造成为两个半地堑伸展应变的调节带。

5、S型伸展构造调节带:两个半地堑倾向相反,伸张正断层呈“S”状相联,两者之间高隆或横断层为伸展应变的调节带。

三、(伸展)盆地内部次级伸展构造样式(局部)伸展构造盆地形成过程中,通常是边沉降、边断裂,边沉积、边变形,即是一种渐变的过程。

实际上,伸展盆地是一种大型的生长构造,在盆地伸展构造演化过程中常常形成大量的生长断层(同生断层),对盆地伸展构造形变起调节作用。

这些断层组合成盆地内次级伸展构造。

(一)滑动断阶:分布在半地堑断陷陡翼,由于边缘重力不稳,造成岩体沿边缘铲型正断层面节节向下滑塌,滑塌体多夹持在破裂带内。

(二)滚动背斜(逆牵引构造):是一种与生长断层有关的褶皱。

“滚动”是指地层向断面的回倾。

生长断层呈勺状,地层在断层面上滑动,即沿着弯曲面的正向断裂运动,使两盘发生垂向位移,同时也把断块拉开,上下盘之间形成原始裂缝;为了弥合这个潜在空间而使下降盘地层发生沉陷或塌陷,通常形成反向断层,形成小型地堑。

如果下降盘的下掉弯曲来弥合潜在空间,则形成逆牵引挠曲(滚动背斜)。

滚动背斜一般为小型宽缓不对称短轴背斜,近断层一翼陡,陡翼比缓翼的倾角大1.5-3倍。

背斜多沿生长断层呈串珠状分布,轴向与断层走向近于平行,背斜高点靠近断层附近,一般在0.5-1.5公里以内。

构造上下层高点不重合,向深层逐渐偏移,高点偏移的轨迹与断面大致平行,构造幅度最大的在构造中间层位上,向上向下幅度变小。

(三)掀斜断块:在张应力作用下,岩石块体沿剪切破裂面发生旋转掀斜,造成岩体伸展变薄,形成半地堑、地垒相间排列。

可分为顺向掀斜和反向掀斜构造样式。

(四)滑落背斜:沉积岩体沿滑动面向断陷中心滑移,在中心部位形成背斜构造。

(五)滑覆构造:由坚硬岩石组成盆地边缘斜坡,其上半固结的新沉积物由于受重力作用的影响,沿着斜坡向凹陷中心滑动,当前方锋带遇到阻拦时,由于重力滑动的惯性力造成锋带向上逆冲而形成滑覆构造。

新沉积物为滑覆体,在滑覆体后方是伸展,形成地堑,前锋带是收缩,发育逆冲断层及牵引背斜等构造。

四、伸展构造的运动学特征(一)伸展构造运动方式1、水平伸展运动:裂陷伸展过程中,地壳或岩石圈断块体沿水平引张应力作用方向发生分离或伸长。

2、掀斜(旋转)运动:这种运动可以分解为绕某个水平(或垂直)参照轴分别在剖面上和水平面发生似枢转运动。

绕水平轴的似枢转运动造成岩石块体不均匀的抬升与下降,使块体的水平参照轴发生倾斜,可称之为断块体的掀斜(旋转)运动;绕垂直轴发生的似枢转运动,称之为断块体的水平旋转运动(或水平剪切运动),造成断块体定向方位的改变。

半地堑的形成。

3、垂直差异升降运动:地壳或岩石圈裂陷过程中,水平伸展运动与垂直差异升降运动是同时发生的。

(二)伸展构造运动特征:各种运动(水平伸展、掀斜、旋转、垂直差异升降等)在地壳或岩体裂陷过程中是一个连续的过程。

五、盆地伸展构造的动力学分析(一)岩浆活动(二)深部构造背景(三)伸展构造运动模式1、纯剪切伸展构造模式2、简单剪切伸展构造模式3、分层剪切伸展构造模式4、变质核杂岩体伸展构造模式(四)伸展构造动力学过程裂陷伸展作用有两种动力学机制:1、“主动裂陷”机制—由软流圈热隆起产生。

由于软流圈上隆,岩石圈减薄,地壳拉张沉陷形成了裂陷伸展盆地。

在此方式下,地幔热异常出现在裂陷伸展盆地形成之前,软流圈局部隆起及热对流、热底辟驱动岩石圈或地壳发生裂陷伸展,这是裂陷伸展盆地形成的主动力源。

2、“被动裂陷”机制—区域应力场引起的裂陷伸展作用。

在此机制中,板块相互作用引起的区域引张应力场是驱动岩石圈裂陷伸展机制的主要动力源。

中国西部一些盆地由于板块碰撞或地体拼帖的远端效应,引发了垂直于造山带走向的引张作用,形成了垂直于造山带的裂陷伸展盆地,属被动裂陷伸展机制。

(五)半地堑断陷具有较高的热流值和地温剃度,有利于有机质的热演化。

第三章收缩构造挤压与引张是地壳运动的两个不同侧面,彼此并行不悖。

即:在空间中,一些地区发生引张裂陷、地壳伸展减薄,而另一些地区则挤压隆起、地壳收缩增厚。

一、收缩构造概述板块构造理论认为,板块或块体的聚敛可以形成碰撞造山带和俯冲带。

1、碰撞造山带:由于洋盆收缩、封闭,使大陆-大陆、岛弧-大陆、岛弧-岛弧、外来地块(地体)-大陆(岛弧)间聚敛碰撞焊接形成的造山带。

2、俯冲造山带:大洋岩石圈向另一板块之下俯冲,导致仰冲板块前缘形成山脉或岛链。

在这些造山带一侧或造山带内部常形成一系列挤压挠曲盆地,并在水平挤压应力作用下,形成各种各样的收缩构造。

收缩构造主要分布在造山带前缘的挠曲盆地或压陷盆地中,造山带前缘常常成排成带出现冲断褶皱构造。

收缩构造在靠近造山带时常有基底卷入,而远离造山带时只在盖层中滑脱,因此可分为基底卷入型厚皮构造和盖层滑脱型薄皮构造。