中国古代木构架建筑设计

- 格式:ppt

- 大小:2.45 MB

- 文档页数:23

中国古代建筑的结构要素

中国古代建筑的结构要素包括以下几个主要方面:

1.木构架体系:中国古建筑以木结构为主,由柱、梁、枋、檩等木构件组成木构架体系。

这种结构体系的特点是墙体不承重,只起围护和分隔作用,而屋顶的重量主要由木梁和木柱承担。

2.斗拱:斗拱是中国古建筑的特殊构件,主要由斗形木块和弓形的横木组成,用于支撑屋顶重量并兼具装饰作用。

斗拱的出现增加了建筑物的稳定性和抗震性能。

3.屋顶:中国古建筑的屋顶形式多样,包括庑殿、歇山、悬山、硬山等,每种形式都有其独特的美学特点和象征意义。

屋顶的坡度、曲线和起翘都经过精心设计,既能防止雨水侵蚀,又能增强建筑的美感。

4.木雕和彩绘:木雕和彩绘是中国古建筑的重要装饰手段,用于增加建筑物的视觉效果和艺术价值。

木雕主要应用于梁、柱、门窗等木构件上,而彩绘则是在完成建筑主体结构后,对墙面、屋顶等部位进行的装饰处理。

5.布局与空间层次:中国古建筑的布局强调对称和秩序,通过中轴线对称布置建筑,形成严谨的构图。

同时,通过设置庭院、天井等空间元素,创造出层次丰富的空间效果,使建筑内部空间与外部环境相互呼应。

6.建筑材料:中国古建筑以木材、砖瓦为主要建筑材料。

木材作为主要的结构材料,其轻质、高强度的优点得以充分发挥;而砖瓦则

主要用于墙体的砌筑和屋顶的铺设,不同地区和不同时期的砖瓦形制各异,反映出不同的工艺水平和审美取向。

综上所述,中国古代建筑的结构要素包括木构架体系、斗拱、屋顶、木雕和彩绘、布局与空间层次以及建筑材料等。

这些要素共同构成了中国古建筑的独特风格和艺术魅力。

中国古建筑的建筑结构

中国古建筑的建筑结构主要包括以下几个方面:

1. 木构架结构:中国古建筑以木构架结构为主要特色,其基本构成单位是木构架,由柱、梁、枋、檩等构件通过榫卯连接而成。

这种结构具有良好的抗震性能和较大的跨度,能够满足古代建筑对空间的需求。

2. 抬梁式结构:抬梁式是中国古代建筑中最常见的木构架形式之一,其特点是在柱上架设大梁,再在大梁上架设较小的梁,以此类推,将重量逐层传递到柱子上。

这种结构常用于宫殿、寺庙等大型建筑。

3. 穿斗式结构:穿斗式结构与抬梁式结构相似,但其柱子直接穿过枋,不需要大梁。

这种结构常用于民居、楼阁等小型建筑。

4. 斗拱:斗拱是中国古建筑中特有的构件,用于支撑屋檐和出挑的部分。

斗拱由斗、拱、昂等组成,通过榫卯连接,具有装饰性和结构功能。

5. 屋顶:中国古建筑的屋顶形式多样,包括庑殿顶、歇山顶、攒尖顶等。

屋顶的坡度和曲线设计不仅具有美学价值,还能够排水和遮阳。

6. 台基:台基是中国古建筑的基础部分,用于抬高建筑,防止水淹和

潮湿。

台基通常由砖石制成,表面铺设石板或砖石。

中国古建筑的建筑结构体现了中国古代的工艺水平和审美观念,是中国文化遗产中的重要组成部分。

五代、两宋、辽、金时期的单檐木构建筑九开间大型木构殿堂遗存五代、两宋时期的建造量很大,因为每个不同王朝都有大规模的建造活动,而且主要的建筑是宫殿、苑囿及大量的住宅。

但是这些建筑都已经不存在了,特别是宫殿,带有政治色彩,新的朝代往往都不保存它。

五代、两宋、辽、金时期宗教建筑遗存比较多,特别是佛教建筑保存得很多。

中国社会佛教的传入是在公元1世纪,称公元67年汉明帝梦金人开始传入,到公元3世纪开始比较大规模地传播,4世纪进入佛教的比较鼎盛的状态,4世纪是十六国时期。

东晋到5世纪南北朝时期一直到10世纪唐代、南北朝和隋唐两代是中国佛教最鼎盛的时期,这个时期的中国应该说是个佛教社会。

那时候的帝王都希望把自己变成转轮王,佛教的王,大规模地营造各种寺院、殿阁、石窟寺、塔,历史上最高大的塔,最大的寺院几乎都是这一时期建造的。

宋以后只有几个主要的宗派,禅宗、净土宗、律宗、华严宗还存在,其它的仪式比较繁杂比较神秘的,像密宗、法相宗这些仪礼比较复杂的宗派逐渐地都淡出了佛教的领域。

这对佛教建筑的发展也是有影响的。

唐代佛教十三宗盛景到了宋代已经看不到了,而且唐代那种动则有数十个院落甚至上百个院落的大寺院,寺院规模有好几百亩,寺塔有上百米。

七八十米高的塔,五千平米这样大的殿堂这样的格局已经见不到了。

宋代寺院的规模明显地变小,佛教也慢慢地集中在了律宗、禅宗、净土宗、华严宗这样几个主要宗派。

五代、两宋、辽、金时期的单檐木构殿堂,为什么这么分,因为中国建筑主要是殿堂和塔幢。

殿堂如果按照时代划分比较杂乱,按照格局去划分可以有一个比较清晰的了解。

从规模上讲,规格最高的规模最大的有两座九开间的大型木构殿堂,这两座大殿堂都是辽代建筑。

一座是大同华严寺上寺大殿。

一坐是辽宁的义县奉国寺大殿大同上华严寺创建于辽清宁八年,公元1062年,这座殿堂应该是我们所知道的唐、宋、辽、金时期规模最大的殿堂。

九开间,通面阔53.70米,进深有五间,通进深27.44米,进深相当于面阔的大约二分之一,这是古代大型殿堂的基本的比例。

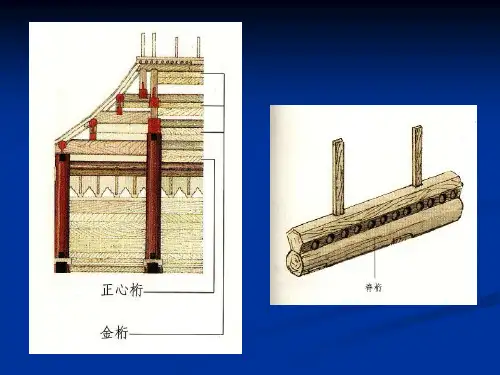

一)以木构架为主的结构方式z中国古代建筑惯用木构架作房屋的承重结构。

木构梁柱系统约在西元前的春秋时期已初步完备并广泛采用,到了汉代发展得更为成熟。

木构结构大体可分为抬梁式、穿斗式、井干式,以抬梁式采用最为普遍。

抬梁式结构是沿房屋进深在柱础上立柱,柱上架梁,梁上重叠数层瓜柱和梁,再于最上层梁上立脊瓜柱,组成一组屋架。

平行的两组构架之间用横向的枋联结于柱的上端,在各层梁头与脊瓜柱上安置檩,以联系构架与承载屋面。

檩间架椽子,构成屋顶的骨架。

这样,由两组构架可以构成一间,一座房子可以是一间,也可以是多间。

z斗栱是中国木构架建筑中最特殊的构件。

斗是斗形垫木块,栱是弓形短木,它们逐层纵横交错叠加成一组上大下小的托架,安置在柱头上用以承托梁架的荷载和向外挑出的屋檐。

到了唐、宋,斗栱发展到高峰,从简单的垫托和挑檐构件发展成为联系梁枋置于柱网之上的一圈「井」字格形复合梁。

它除了向外挑檐,向内承托天花板以外,主要功能是保持木构架的整体性,成为大型建筑不可缺的部份。

宋以后木构架开间加大,柱身加高,木构架结点上所用的斗栱逐渐减少。

到了元、明、清,柱头间使用了额枋和随梁枋等,构架整体性加强,斗栱的形体变小,不再起结构作用了,排列也较唐宋更为丛密,装饰性作用越发加强了,形成为显示等级差别的饰物。

z木构架的优点是:第一、承重结构与维护结构分开,建筑物的重量全由木构架承托,墙壁只起维护和分隔空间的作用。

第二、便于适应不同的气候条件,可以因地区寒暖之不同,随宜处理房屋的高度、墙壁的厚薄、选取何种材料,以及确定门窗的位置和大小。

第三、由于木材的特有性质与构造节点有伸缩余地,即使墙倒而屋不塌,有利于减少地震损害。

第四、便于就地取材和加工制做。

古代黄河中游森林茂密,木材较之砖石便于加工制做。

(二)独特的单体造型z中国古代建筑的单体,大致可以分为屋基、屋身、屋顶三个部份。

凡是重要建筑物都建在基座台基之上,一般台基为一层,大的殿堂如北京明清故宫太和殿,建在高大的三重台基之上。

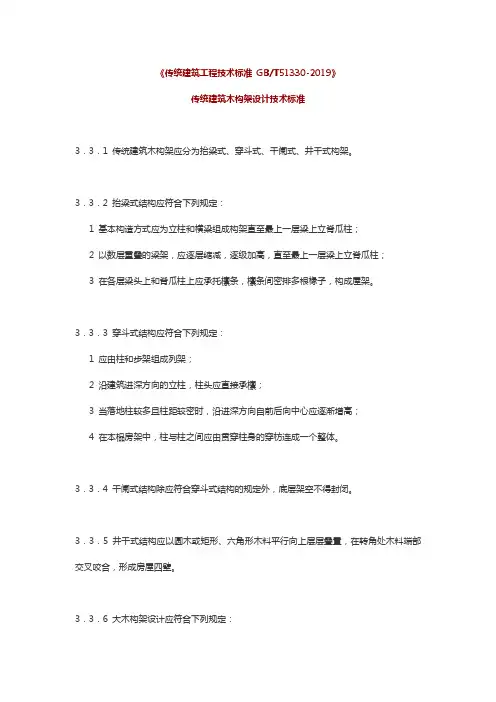

《传统建筑工程技术标准GB/T51330-2019》传统建筑木构架设计技术标准3.3.1 传统建筑木构架应分为抬梁式、穿斗式、干阑式、井干式构架。

3.3.2 抬梁式结构应符合下列规定:1 基本构造方式应为立柱和横梁组成构架直至最上一层梁上立脊瓜柱;2 以数层重叠的梁架,应逐层缩减,逐级加高,直至最上一层梁上立脊瓜柱;3 在各层梁头上和脊瓜柱上应承托檩条,檩条间密排多根椽子,构成屋架。

3.3.3 穿斗式结构应符合下列规定:1 应由柱和步架组成列架;2 沿建筑进深方向的立柱,柱头应直接承檩;3 当落地柱较多且柱距较密时,沿进深方向自前后向中心应逐渐增高;4 在本榀房架中,柱与柱之间应由贯穿柱身的穿枋连成一个整体。

3.3.4 干阑式结构除应符合穿斗式结构的规定外,底层架空不得封闭。

3.3.5 井干式结构应以圆木或矩形、六角形木料平行向上层层叠置,在转角处木料端部交叉咬合,形成房屋四壁。

3.3.6 大木构架设计应符合下列规定:1 木构架的设计应按传统建筑形制的要求进行,构件材料除选用天然木材外,宜选用现代工程木;2 木屋盖为勾连搭时,宜采用外排水;当采用内排水时,不得采用木制天沟;3 木构架应采取通风和防潮措施;4 构架构件设计加工应保证构件在运输和安装过程中的强度、刚度和稳定性;5 对地震区木构架的设计,在构造上应加强构件之间、结构与支承物之间的连接,对刚度差别较大的两部分或两个构件之间的连接必须安全可靠,并应采用消能减震和隔震设计措施。

3.3.7 斗栱设计应符合下列规定:1 斗栱设计应满足斗、栱、昂及素方等的构件结构安全和使用功能要求;2 斗栱层各构件的设计应按传统建筑斗栱形制的外形、材质要求进行。

3.3.8 木构件采用榫卯连接应符合下列规定:1 固定垂直构件应采用管脚榫或套顶榫;2 垂直构件与水平构件拉结、相交时,应采用馒头榫、燕尾榫、箍头榫、透榫和半榫;3 水平构件互交时,应采用燕尾榫、刻半榫和卡腰榫;4 水平及倾斜构件重叠稳固时,应采用栽销榫、穿销榫;5 在水平与倾斜构件半叠交时,宜采用桁碗、扒梁刻榫、刻半压掌榫;6 板缝拼接宜采用银锭扣、穿带、抄手带、裁口和企口榫。

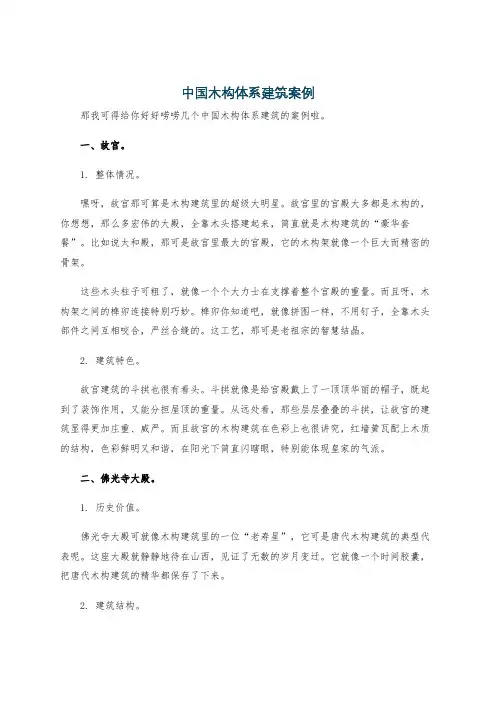

中国木构体系建筑案例那我可得给你好好唠唠几个中国木构体系建筑的案例啦。

一、故宫。

1. 整体情况。

嘿呀,故宫那可算是木构建筑里的超级大明星。

故宫里的宫殿大多都是木构的,你想想,那么多宏伟的大殿,全靠木头搭建起来,简直就是木构建筑的“豪华套餐”。

比如说太和殿,那可是故宫里最大的宫殿,它的木构架就像一个巨大而精密的骨架。

这些木头柱子可粗了,就像一个个大力士在支撑着整个宫殿的重量。

而且呀,木构架之间的榫卯连接特别巧妙。

榫卯你知道吧,就像拼图一样,不用钉子,全靠木头部件之间互相咬合,严丝合缝的。

这工艺,那可是老祖宗的智慧结晶。

2. 建筑特色。

故宫建筑的斗拱也很有看头。

斗拱就像是给宫殿戴上了一顶顶华丽的帽子,既起到了装饰作用,又能分担屋顶的重量。

从远处看,那些层层叠叠的斗拱,让故宫的建筑显得更加庄重、威严。

而且故宫的木构建筑在色彩上也很讲究,红墙黄瓦配上木质的结构,色彩鲜明又和谐,在阳光下简直闪瞎眼,特别能体现皇家的气派。

二、佛光寺大殿。

1. 历史价值。

佛光寺大殿可就像木构建筑里的一位“老寿星”,它可是唐代木构建筑的典型代表呢。

这座大殿就静静地待在山西,见证了无数的岁月变迁。

它就像一个时间胶囊,把唐代木构建筑的精华都保存了下来。

2. 建筑结构。

它的木构架是单檐庑殿顶的结构,这种结构在当时可算是很先进的。

那些木梁和柱子的比例非常协调,看起来稳稳当当的。

而且大殿里面的空间布局也很合理,虽然不像故宫那样宏伟庞大,但却有着一种古朴、宁静的美。

木构件上还有一些精美的雕刻,虽然历经沧桑,但依然能看出当时工匠们的高超技艺。

三、应县木塔。

1. 独特之处。

应县木塔就像是一个木构建筑的“巨人”,它可是世界上现存最高的木塔呢。

这座木塔全是用木头搭起来的,从下往上看,一层一层的,就像一个巨大的木构积木。

它的每层都有飞檐斗拱,就像给木塔穿上了漂亮的裙子。

2. 结构奇迹。

这木塔的结构设计超级厉害。

它的柱子是分层的,而且内外柱之间有各种梁枋连接,形成了一个非常稳固的框架。

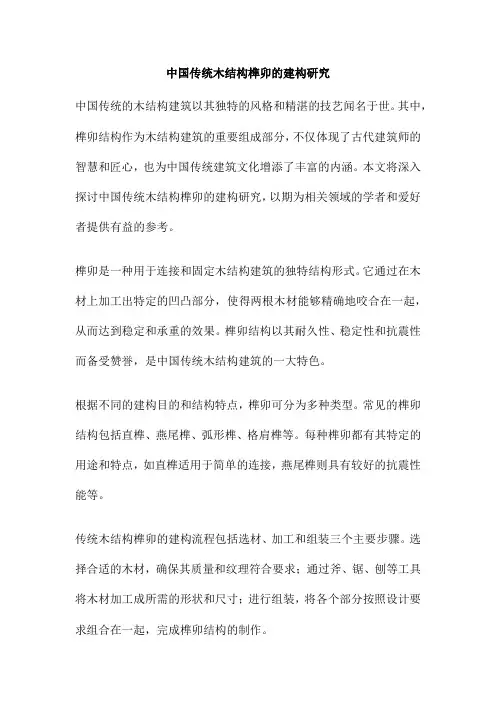

中国传统木结构榫卯的建构研究中国传统的木结构建筑以其独特的风格和精湛的技艺闻名于世。

其中,榫卯结构作为木结构建筑的重要组成部分,不仅体现了古代建筑师的智慧和匠心,也为中国传统建筑文化增添了丰富的内涵。

本文将深入探讨中国传统木结构榫卯的建构研究,以期为相关领域的学者和爱好者提供有益的参考。

榫卯是一种用于连接和固定木结构建筑的独特结构形式。

它通过在木材上加工出特定的凹凸部分,使得两根木材能够精确地咬合在一起,从而达到稳定和承重的效果。

榫卯结构以其耐久性、稳定性和抗震性而备受赞誉,是中国传统木结构建筑的一大特色。

根据不同的建构目的和结构特点,榫卯可分为多种类型。

常见的榫卯结构包括直榫、燕尾榫、弧形榫、格肩榫等。

每种榫卯都有其特定的用途和特点,如直榫适用于简单的连接,燕尾榫则具有较好的抗震性能等。

传统木结构榫卯的建构流程包括选材、加工和组装三个主要步骤。

选择合适的木材,确保其质量和纹理符合要求;通过斧、锯、刨等工具将木材加工成所需的形状和尺寸;进行组装,将各个部分按照设计要求组合在一起,完成榫卯结构的制作。

在传统木结构榫卯建构过程中,有一些技巧和注意事项。

选材方面应选择干燥程度合适、无裂缝、无节疤的优质木材;在加工过程中,要注意保持木材的精度和一致性,以确保榫卯的配合紧密;在组装过程中,应遵循设计图纸,正确安装各个部分,确保结构稳固。

同时,对于不同类型的榫卯,要采取相应的施工方法,充分考虑其特点和用途。

例如,在制作燕尾榫时,要特别注意其角度和尺寸的准确性,以确保其具有良好的抗震性能。

中国传统木结构榫卯作为古代建筑师们的智慧结晶,不仅在建筑美学上有着卓越的表现,更在工程实用上有着不可替代的作用。

通过对榫卯结构的深入研究和探讨,我们可以更好地了解和传承这份宝贵的文化遗产。

随着现代科技的发展和应用,我们可以结合传统工艺和现代技术,进一步发展和创新榫卯结构,为保护和传承中国传统文化,以及推动现代木结构建筑的发展做出贡献。

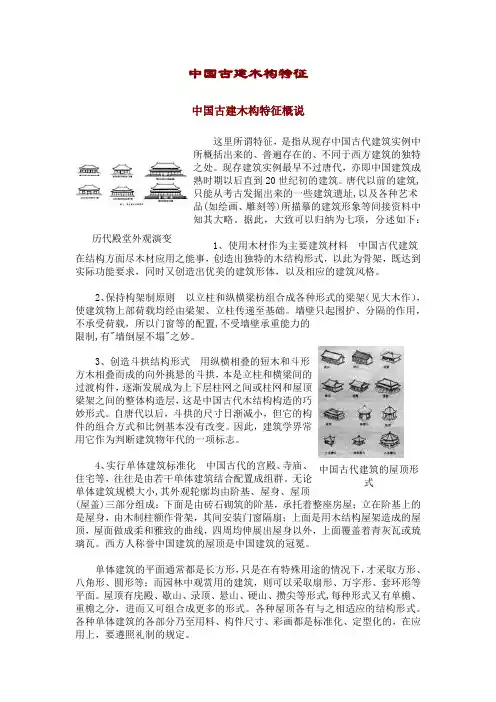

中国古建木构特征中国古建木构特征概说这里所谓特征,是指从现存中国古代建筑实例中所概括出来的、普遍存在的、不同于西方建筑的独特之处。

现存建筑实例最早不过唐代,亦即中国建筑成熟时期以后直到20世纪初的建筑。

唐代以前的建筑,只能从考古发掘出来的一些建筑遗址,以及各种艺术品(如绘画、雕刻等)所描摹的建筑形象等间接资料中知其大略。

据此,大致可以归纳为七项,分述如下:1、使用木材作为主要建筑材料 中国古代建筑在结构方面尽木材应用之能事,创造出独特的木结构形式,以此为骨架,既达到实际功能要求,同时又创造出优美的建筑形体,以及相应的建筑风格。

2、保持构架制原则 以立柱和纵横梁枋组合成各种形式的梁架(见大木作),使建筑物上部荷载均经由梁架、立柱传递至基础。

墙壁只起围护、分隔的作用,不承受荷载,所以门窗等的配置,不受墙壁承重能力的限制,有"墙倒屋不塌"之妙。

3、创造斗拱结构形式 用纵横相叠的短木和斗形方木相叠而成的向外挑悬的斗拱,本是立柱和横梁间的过渡构件,逐渐发展成为上下层柱网之间或柱网和屋顶梁架之间的整体构造层,这是中国古代木结构构造的巧妙形式。

自唐代以后,斗拱的尺寸日渐减小,但它的构件的组合方式和比例基本没有改变。

因此,建筑学界常用它作为判断建筑物年代的一项标志。

4、实行单体建筑标准化 中国古代的宫殿、寺庙、住宅等,往往是由若干单体建筑结合配置成组群。

无论单体建筑规模大小,其外观轮廓均由阶基、屋身、屋顶(屋盖)三部分组成:下面是由砖石砌筑的阶基,承托着整座房屋;立在阶基上的是屋身,由木制柱额作骨架,其间安装门窗隔扇;上面是用木结构屋架造成的屋顶,屋面做成柔和雅致的曲线,四周均伸展出屋身以外,上面覆盖着青灰瓦或琉璃瓦。

西方人称誉中国建筑的屋顶是中国建筑的冠冕。

单体建筑的平面通常都是长方形,只是在有特殊用途的情况下,才采取方形、八角形、圆形等;而园林中观赏用的建筑,则可以采取扇形、万字形、套环形等平面。

中国古建筑技术中国古建筑以木材、砖瓦为主要建筑材料,以木构架结构为主要的结构方式此结构方式,由立柱、横梁、顺檩等主要构件建造而成,各个构件之间的结点以榫卯相吻合,构成富有弹性的框架。

中国古代木构架有抬梁、穿斗、井干三种不同的结构方式。

抬梁式是在立柱上架梁,梁上又抬梁,所以称为“抬梁式”。

宫殿、坛庙、寺院等大型建筑物中常采用这种结构方式。

穿斗式是用穿枋把一排排的柱子穿连起来成为排架,然后用枋、檩斗接而成,故称作穿斗式。

多用于民居和较小的建筑物。

井干式是用木材交叉堆叠而成的,因其所围成的空间似井而得名。

这种结构比较原始简单,现在除少数森林地区外已很少使用。

木构架结构有很多优点,首先,承重与围护结构分工明确,屋顶重量由木构架来承担,外墙起遮挡阳光、隔热防寒的作用,内墙起分割室内空间的作用。

由于墙壁不承重,这种结构赋予建筑物以极大的灵活性。

其次,有利于防震、抗震,木构架结构很类似今天的框架结构,由于木材具有的特性,而构架的结构所用斗拱和榫卯又都有若干伸缩余地,因此在一定限度内可减少由地震对这种构架所引起的危害。

“墙倒屋不塌”形象地表达了这种结构的特点。

中国古代建筑的平面布局具有一种简明的组织规律就是以“间”为单位构成单座建筑,再以单座建筑组成庭院,进而以庭院为单元,组成各种形式的组群。

就单体建筑而言,以长方形平面最为普遍。

此外,还有圆形、正方形、十字形等几何形状平面。

就整体而言,重要建筑大都采用均衡对称的方式,以庭院为单元,沿着纵轴线与横轴线进行设计,借助于建筑群体的有机组合和烘托,使主体建筑显得格外宏伟壮丽。

民居及风景园林则采用了“因天时,就地利”的灵活布局方式。

尤以屋顶造型最为突出,主要有庑殿、歇山、悬山、硬山、攒尖、卷棚等形式。

庑殿项也好,歇山顶也好,都是大屋顶,显得稳重协调。

屋顶中直线和曲线巧妙地组合,形成向上微翘的飞檐,不但扩大了采光面、有利于排泄雨水,而且增添了建筑物飞动轻快的美感。

包括彩绘和雕饰。

古建筑设计:3.6⽶⽊四⾓亭⼤⽊结构完整做法(翼⾓、⾓梁、椽条⼀、⼤⽊权衡尺⼨本亭⼤⽊构件尺⼨及各构件之间⽐例权衡以《清⼯部做法则例》原⽂为准,单檐四柱,⾯阔⼀丈(3200),柱⾼⼋尺(2560),步架⼆尺五⼨(800),檐步五举,顶步七五举,檐柱径225。

⼆、构造及外观本亭较《清⼯部做法则例》原⽂及粱、邵图解,在结构和外观上有以下⼏项调整:(1)本案⽆四⾓交⾦墩:因步架较⼩,故⽆此项,抹⾓梁直接承受⽼⾓梁及搭交⾦檩。

(2)翼⾓椽数量减少:本案椽径75,椽当85,较则例规定椽径⼆⼨⼀分(67.2)有所调整,翼⾓椽也减少为9根。

(3)翼⾓起翘⼤⼩不同:本案仔⾓梁头⽐正⾝飞椽椽头冲出⽔平距离225(3椽径),起翘353(约4.7椽径),与则例规定翼⾓斜出3椽径六⼨三分(合⽔平距离201.6)不同。

故本案檐⼝曲线与则例图样不同。

(4)外观增设装修:《则例》原⽂限于⼤⽊,对装修内容未予交待,本案亭在其基础上增加了坐凳和吊挂楣⼦.三、台基及地⾯做法1、台基构造与做法本案为标准的官式建筑台基作法.基础:刨槽深度1200,槽底素⼟夯实,筑⼆⼗把⼩夯灰⼟两步,筑实10⼨。

埋头部分:以糙砖码砌磉墩,掐砌拦⼠,磉墩和拦⼟各为独⽴的砌体,以通缝相接。

台明部分:⽤停泥砖⼲摆砌筑台帮,以糙砖填砌台帮背⾥,内回填灰⼟。

露明部分中阶条⽯和埋头⾓柱使⽤青⽩⽯,阶条⽯是台基最后⼀层⽯活,按传统规矩,前檐阶条⽯的块数应⽐开间数多两块,本案取3块。

埋⾝与台明⽤⼟衬⽯分隔,本案⼟衬⽯⽐台帮宽出50,为找散⽔坡度,⽐室外地⾯⾼出15。

磉墩之上,安装柱顶⽯,中间凿出榫窝,以安装柱⼦下的管脚榫。

柱顶⽯上的圆⿎镜⾼出台基45,墁地完成后凿打成形。

另外,为丰富⽯活内容,本案设有两种踏跺类型,1个垂带踏跺和2个如意踏跺。

台基露明部分待屋⾯⼯程竣⼯后再⾏砌筑安装,保证台明⽯活不致因施⼯⽽损伤或弄脏。

2、台基权衡尺⼨本案亭台基为普通直⽅型台基。

按传统规定,台明⾼为柱⾼的1/5~177,本案取480(柱⾼的3/16).台明总长为⾯阔(本案3200)加下出(本案600 ),得总长4400.3、地⾯做法⽅砖细墁做法,使⽤400x400x60五扒⽪⽅砖,四肋应砍转头肋,表⾯平整。

简述中国古代木构架建筑的重要组成部分

中国古代木构架建筑的重要组成部分包括以下几个方面:

1. 构架框架:构架框架是木构架建筑的主要结构组成部分,由柱子、梁、横梁和斜撑等构件组成。

柱子起支撑作用,承受建筑重量;梁用于连接柱子,承受横向荷载;横梁用于连接梁,增加结构的稳定性;斜撑用于增强构架的抗风能力。

2. 建筑基础:建筑基础是木构架建筑的支撑和稳定的基础部分,通常采用石头或砖石堆砌而成。

基础的设计和施工质量直接影响整个建筑的稳定性和安全性。

3. 屋面和墙体:屋面和墙体是木构架建筑的外部保护结构。

屋面通常采用瓦片或者木质结构,用于防止雨水和阳光的侵蚀。

墙体通常采用砖石或者木构架填充的方式,承受建筑的荷载,并起到保温、隔热、防风、遮阳等功能。

4. 装饰和雕刻:古代木构架建筑在外部装饰上注重细节和雕刻,常用的装饰手法包括彩绘、雕刻、铜铁镶嵌等。

这些装饰不仅美化了建筑本身,也体现了中国古代建筑的审美价值和文化传统。

5. 榫卯结构:榫卯结构是古代木构架建筑的重要特点,通过榫卯连接将构件牢固地连接在一起,提高了建筑的稳定性和抗震能力。

榫卯结构在古代中国建筑中得到广泛应用,成为中国木构架建筑的独特之处。

我国古代木构架的三种结构方式在我国古代建筑中,木构架一直占据着重要地位。

木构架是我国古代建筑的核心组成部分,它的结构方式体现了古代我国人民对建筑工程的精湛技艺和智慧。

本文将深入探讨我国古代木构架的三种结构方式,并对其进行全面评估。

一、单榫结构单榫结构是我国古代木构架的一种经典方式,它是指在建筑中使用单一的榫头和榫眼进行连接的结构方式。

这种方式简洁、稳固,在古代建筑中得到了广泛应用。

单榫结构的特点是榫头和榫眼的形状精确,连接牢固,能够承受较大的负荷。

在古代建筑中,单榫结构常常用于搭建屋顶和框架结构,为建筑提供了坚固的支撑。

二、斗拱结构斗拱结构是我国古代木构架的另一种重要方式,它是我国建筑中独特的一种形式。

斗拱结构通过将多个木构件连接在一起,形成弓形结构,从而增加了建筑的稳固性和承重能力。

斗拱结构不仅可以用于建筑的梁架结构,还可以用于建筑的门楼和天花板的装饰。

在古代建筑中,斗拱结构常常用于搭建大型宫殿、寺庙和桥梁,展现了古代我国工匠的精湛技艺和建筑美学。

三、斗栱结构斗栱结构是我国古代木构架的另一种独特方式,它是指在建筑中通过多个横向和竖向的木构件连接在一起,形成承重框架的结构方式。

斗栱结构的特点是连接方式复杂,结构精致,可以实现较大跨度的建筑。

斗栱结构在古代建筑中得到了广泛的应用,为建筑提供了良好的承重支撑和美观的装饰效果。

在古代建筑中,斗栱结构常常用于搭建寺庙、宫殿和园林建筑的大型跨度屋顶,展现了古代我国人民的建筑智慧和审美情趣。

总结回顾我国古代木构架的三种结构方式,即单榫结构、斗拱结构和斗栱结构,展现了古代我国人民对建筑工程的丰富经验和深厚造诣。

这三种结构方式各具特色,既能够满足建筑的承重需求,又能够体现我国古代建筑的美学理念。

在今天,这些古代木构架的结构方式仍然对现代建筑有着重要的借鉴意义。

我们应该从中汲取建筑智慧,传承古代我国人民的工匠精神和建筑文化,为现代建筑注入新的活力和魅力。

个人观点和理解作为建筑的重要组成部分,我国古代木构架的三种结构方式体现了我国古代工匠在建筑工程领域的非凡才华和智慧。

中国古建木构特征中国古建木构特征概说这里所谓特征,是指从现存中国古代建筑实例中所概括出来的、普遍存在的、不同于西方建筑的独特之处。

现存建筑实例最早不过唐代,亦即中国建筑成熟时期以后直到20世纪初的建筑。

唐代以前的建筑,只能从考古发掘出来的一些建筑遗址,以及各种艺术品(如绘画、雕刻等)所描摹的建筑形象等间接资料中知其大略。

据此,大致可以归纳为七项,分述如下:1、使用木材作为主要建筑材料 中国古代建筑在结构方面尽木材应用之能事,创造出独特的木结构形式,以此为骨架,既达到实际功能要求,同时又创造出优美的建筑形体,以及相应的建筑风格。

2、保持构架制原则 以立柱和纵横梁枋组合成各种形式的梁架(见大木作),使建筑物上部荷载均经由梁架、立柱传递至基础。

墙壁只起围护、分隔的作用,不承受荷载,所以门窗等的配置,不受墙壁承重能力的限制,有"墙倒屋不塌"之妙。

3、创造斗拱结构形式 用纵横相叠的短木和斗形方木相叠而成的向外挑悬的斗拱,本是立柱和横梁间的过渡构件,逐渐发展成为上下层柱网之间或柱网和屋顶梁架之间的整体构造层,这是中国古代木结构构造的巧妙形式。

自唐代以后,斗拱的尺寸日渐减小,但它的构件的组合方式和比例基本没有改变。

因此,建筑学界常用它作为判断建筑物年代的一项标志。

4、实行单体建筑标准化 中国古代的宫殿、寺庙、住宅等,往往是由若干单体建筑结合配置成组群。

无论单体建筑规模大小,其外观轮廓均由阶基、屋身、屋顶(屋盖)三部分组成:下面是由砖石砌筑的阶基,承托着整座房屋;立在阶基上的是屋身,由木制柱额作骨架,其间安装门窗隔扇;上面是用木结构屋架造成的屋顶,屋面做成柔和雅致的曲线,四周均伸展出屋身以外,上面覆盖着青灰瓦或琉璃瓦。

西方人称誉中国建筑的屋顶是中国建筑的冠冕。

单体建筑的平面通常都是长方形,只是在有特殊用途的情况下,才采取方形、八角形、圆形等;而园林中观赏用的建筑,则可以采取扇形、万字形、套环形等平面。