小学阅读段落结构

- 格式:docx

- 大小:17.63 KB

- 文档页数:4

小学语文阅读分段的方法分段一般是在我们认真阅读课文,搞清楚每个自然段写了什么内容,找出自然段之间的关系的基础上进行的。

下面小编为大家带来了小学语文阅读分段的方法,供大家参考。

1小学语文阅读分段的方法(1)按时间的变化分段。

按时间的变化分段,就是按时间变化的先后顺序给文章分段。

首先要认真地阅读全文,找出文中表示时间的词语和句子。

不过要注意,不能每见到一个表示时间的词句就把文章分出一段,而应该以比较大的时间变化为标准。

写人、记事、写景的文章常常可按时间的变化来分段。

有的文章中表示时间的词句很明确,如“早上”“中午”“傍晚”等。

有的文章中表示时间变化的词句不十分明显,但只要理解句子的意思就能看出时间的变化,如“暮色苍茫”就是指傍晚,“月亮渐渐地移到了当空”就是指深夜。

(2)按地点的变化分段。

按地点的变化分段,就是以地点转换的顺序来分段。

先要在认真阅读文章的基础上,找出表示地点的词语和句子;然后把同一地点的内容归并为一段,地点变了就必须另换一段。

记事、写景、游记、参观记,各种写活动的文章常常可按地点的变化来分段。

(3)按事情的发展顺序分段。

按事情的发展顺序分段,必须先要了解文章中所写事情的发展过程。

这个过程可以分为事情的开始、经过、结果,或事情的发生、发展、高潮、结束等几个基本部分。

每个部分可分作一段。

在这种方法中,有一种特殊的情况,就是倒叙的方法。

先写事情的结果,再写发生、发展。

这种倒叙的方法也可以成为分段的依据。

(4)按事物的几个方面分段。

先要了解文章写的是什么事物;然后仔细分析思考,文章是从哪几个方面来说明这个事物的,每个方面就是一段;分段后再看看这几个方面的内容是否并列。

(5)按文章的总—分结构分段。

总—分结构的文章就是指总起分述的文章。

实际上也是写事物的几个方面的,所不同的是它在开头有个总起段,有的结尾还有个总结段。

这类文章分段时应把总起段、总结段各分成一段,把中间的部分合成一段。

(6)抓住文章的主要事例分段。

第九讲阅读技巧之顺序与结构【知识窗】记叙的顺序一般可分为:顺叙、倒叙、插叙、补叙、分叙五种。

结构的基本内容有八个方面,即:开头、结尾、层次、段落、过渡、照应、详写、略写。

【方法一点通】顺叙的常见方式有:按事情发展的顺序写、按时间变化的顺序写、按地点和方位变换的顺序写、按游览的顺序写等。

同学们可记住这些记叙的具体顺序,根据具体文章具体分析就可以了。

小学阅读理解结构方面的知识考察点有:开头的总起全文、结尾的总结全文、首尾呼应、前后照应(其中包含伏笔和铺垫)、总分总式的层次划分、过渡句和过渡段等。

例文:《赵州桥》节选赵州桥非常雄伟。

桥长五十多米,有九米多宽,中间行车马,两旁走人。

这么长的桥,全部用石头砌成,下面没有桥礅,只有一个拱形的大桥洞,横跨在三十七米多宽的河面上。

大桥洞顶上的左右两边,还各有两个拱形的小桥洞。

平时,河水从大桥洞流过,发大水的时候,河水还可以从四个小桥洞流过。

这种设计,在建桥史上是一个创举,既减轻了流水对桥身的冲击力,使桥不容易被大水冲毁,又减轻了桥身的重量,节省了石料。

这座桥不但坚固,而且美观。

桥面两侧有石栏,栏板上雕刻着精美的图案:有的刻着两条相互缠绕的龙,前爪相互抵着,各自回首遥望;还有的刻着双龙戏珠。

所有的龙似乎都在游动,真像活了一样。

例题:短文第二段是。

在结构上的作用是。

解析:通过阅读该段的上下两段文字,可以很容易判断第二段是文章的过渡段,过渡的作用便是承接上文内容,开启下文内容。

参考答案:短文第二段是过渡段。

在结构上的作用是承上启下。

【佳篇演练】阅读下面的短文,理解并回答短文后面的问题。

(一)爱国诗人陆游陆游是宋朝时期著名的爱国诗人。

他从小就受到了父亲的教育,立下了报国之志。

他30岁那年,参加了礼部举行的考试,以优( 秀异√)的成绩获得了第一名,但遭到了大奸臣秦桧的打击,被除掉了姓名。

然而,这一打击并没有使陆游灰心。

回家以后,他仍然刻苦地攻读兵书,认真练武,准备为国建功立业。

1.总分结构.这种结构,段落中句与句之间的关系是先总叙再分述,或者先分述再总叙,或者先总,后分,再总。

例一《翠鸟》中的第一段它的颜色非常鲜艳。

头上的羽毛像橄榄色的头巾,绣满了翠绿色的花纹。

背上的羽毛像浅绿色的外衣。

腹部的羽毛像赤褐色的衬衫。

这一段一共写了四句话。

第一句是总的叙述翠鸟的颜色非常鲜艳。

第二、三、四句是围绕总叙的意思,分述了翠鸟“头上的羽毛”、“背上的羽毛”、“腹部的羽毛"的颜色“非常艳鲜".例二《松鼠》中的一段松鼠的肉可以吃,尾巴上的毛可以制毛笔,皮可以做衣服。

松鼠真是一种有用的小动物。

这一段话是先分说,后总说。

先分别说明松鼠的用途:“肉可以吃”、“毛可以制笔"、“皮可以做衣”,然后总说,“松鼠真是一种有用的小动物。

"例三这座桥不但坚固,而且美观。

桥面有石桥,栏板上雕刻着精美的图案:有的刻着两条互相缠绕的龙,嘴里吐出美丽的水花;有的刻着两条飞龙,前爪互相抵着,各自回首遥望;还有的刻着双龙戏珠。

所有的龙似乎都在游动,真像活的一样。

这一段话是“总—-分-—总”式的结构。

共写了6句话,第一句总说桥不但坚固而且美观.2—5句分别说栏板上雕刻的三种不同形态的龙如何精美.最后一句总说这些龙“像活的一样”。

上述三种都叫总分结构。

第一种形式先总后分,第二种是先分后总,第三种是先总后分再总.不管运用哪一种构段方法,都要围绕段的中心意思来写,目的是把内容写具体。

读一读,练一练:(1)认真读下面各例段,完成练习.山脚下有一堵石崖,崖上有一道缝,寒号鸟就把这道缝当作自己的家。

石崖前面有一条河,河边有一棵大柳树,杨树上住着喜鹊。

寒号鸟和喜鹊面对面住着,成了邻居.①这一段话句与句之间是______关系。

②可分为______层。

第一层是讲______,第二层是讲______西双版纳是花果的海洋。

这里的花,红的、紫的、白的、黄的、五彩缤纷,美丽极了!这儿的果子也非常多,香蕉、菠萝蜜、荔枝,果实累累,挂满树枝。

小学语文阅读段落分层方法给文章分段,便于更好地理解内容,弄清表达顺序,领悟作者的表达方法。

今天小编给大家分享一些小学语文阅读段落分层方法,希望对您有所帮助!1小学语文阅读段落分层方法①按时空顺序划分。

如写英雄好汉鲁达不畏强暴、疾恶如仇、见义勇为的《鲁提辖拳打镇关西》,按时序可划分为“打之前”(探明情况)“打之时”(击中要害,痛快淋漓)“打之后”(智上梁山)三部分;写回故乡见闻感受的《故乡》,按时序可分为“去故乡”“在故乡”“离故乡”三部分。

写留学生活怀念老师的《藤野先生》,按地点转换可划分为“去仙台之前”(在东京)“在仙台”“离仙台”(回国)三部分。

②按题目语法结构划分。

如用“从……到……”这一介宾短语作标题的《从百草园到三味书屋》,按地点转移,文章可分为“百草园”“三味书屋”两大部分;又如《从甲骨文到缩微图书》,是按时间起讫结构全文,可按书籍的发展演变过程分段;《从三到万》则表示发展过程,文章引用“从三到万”的故事,议论安排于故事的前后,故分三大段。

并列短语作标题,一般分两段或三段,如《在烈日和暴雨下》可分为“在烈日下”“在暴雨下”两部分。

③按题意划分。

如《向沙漠进军》,按逻辑思维顺序可分为“为什么要向沙漠进军”(沙漠的危害性)“怎样向沙漠进军”(防治办法)“向沙漠进军怎么样”(已有成就和光辉前景)三大部分。

又如《夜走灵官峡》,题中的“夜”(雪夜)指时间,“灵官峡”表地点,“走”表行文线索,文章可按“走”“不走”“走”分为三段。

④按文章结构特点划分。

文章是“总――分”结构的,可分为两段;是“总――分――总”结构的,可分为三段。

前者如《苏州园林》:“总”――苏州园林是我国各地园林的标本,“分”――分亭台轩榭、假山池沼、花草树木等的布局特点。

后者如《谁是最可爱的人》:“总”――抒情议论,赞美志愿军战士出色品质,“分”――三个典型事例,“总”――抒情议论,再次赞美志愿军战士出色品质。

⑤按中心句划分。

小学语文常见的几种段的结构在小学语文的学习中,段落的结构是非常重要的基础知识。

了解常见的段的结构,不仅有助于提高阅读理解能力,还对写作有着极大的帮助。

接下来,我们就一起探讨一下小学语文中常见的几种段的结构。

一、总分结构总分结构是一种常见且比较容易理解的段落结构。

在这种结构中,段落开头先对全段内容进行总的概括,然后再分别从不同方面进行具体的叙述。

例如:“秋天的景色真美!果园里,红彤彤的苹果挂满枝头,黄澄澄的梨子你挤我碰,争着让人们去采摘。

田野里,金黄的稻子笑弯了腰,火红的高粱像燃烧的火把。

”这段话开头先总说秋天的景色美,然后分别从果园和田野两个方面具体描述了秋天景色的美丽。

总分结构的好处在于能够让读者一开始就对段落的主要内容有一个清晰的认识,然后再通过具体的描述加深理解。

二、分总结构与总分结构相反,分总结构是先分别叙述相关内容,最后再进行总结。

比如:“公园里的花开得十分鲜艳。

红的像火,粉的像霞,白的像雪。

它们有的含苞待放,有的已经完全绽放,姿态各异。

这些美丽的花朵把公园装点得如诗如画。

”这段文字先分别描述了公园里花的颜色和姿态,最后总结这些花把公园装点得很美。

分总结构能够先引导读者关注具体的细节,最后得出一个整体的结论,使读者对段落内容有更全面的把握。

三、总分总结构总分总结构是将总分和分总结构结合起来,先进行总的概括,然后分别阐述,最后再进行总结。

举个例子:“我们的校园十分美丽。

走进校园,首先映入眼帘的是高大的教学楼,它宽敞明亮,是我们学习的地方。

校园的左边是宽广的操场,同学们在那里尽情地奔跑嬉戏。

校园的右边是美丽的花园,里面种满了各种各样的花草树木。

总之,我们的校园是一个充满生机和活力的地方。

”这段话先总述校园美丽,接着分别从教学楼、操场、花园三个方面具体描述,最后总结校园充满生机和活力。

总分总结构使段落的内容更加完整、有条理,能够让读者对所描述的事物有一个清晰、全面的认识。

四、并列结构并列结构的段落中,几个句子或内容之间没有主次之分,地位平等,分别从不同的角度来描述或说明同一事物。

小学阅读必考知识点汇总阅读是小学生学习的重要组成部分,也是帮助他们提高语言表达和理解能力的关键环节。

为了帮助学生更好地应对阅读考试,下面将对小学阅读的必考知识点进行汇总归纳。

一、词汇理解1. 同义词和反义词:小学生需要理解并辨认文中出现的同义词和反义词。

同义词是指意思相同或相近的词语,而反义词则指意思相反的词语。

2. 构词法:学生需要了解常见的构词方法,如加前缀、加后缀、派生等。

这有助于他们理解单词的意思并扩展词汇量。

3. 词语搭配:学生需要熟悉常见的词语搭配,如动词和名词的搭配,形容词和名词的搭配等。

掌握词语搭配有助于提高阅读理解的准确性。

二、阅读理解1. 主旨理解:学生需要从一篇文章中找出文章的主要内容和中心思想,准确概括文章内容。

2. 细节理解:学生需要获取文章中的细节信息,包括人物、地点、时间、事件等。

学生可以通过划线、标注等方式帮助自己更好地获取细节信息。

3. 推理判断:学生需要根据文章中的暗示和线索进行推理判断,理解作者的意图和文章的隐含含义。

4. 比较对照:学生需要对文章中出现的事物、人物、事件进行比较对照,从而深入理解文章。

5. 主题与细节的关系:学生需要理解文章的主题与文章细节之间的关系,并通过对比、归纳等方式进行整理和总结。

三、修辞手法1. 比喻与拟人:学生需要理解文章中使用的比喻和拟人手法,把握其修辞效果和意义。

2. 夸张与反问:学生需要理解文章作者使用夸张和反问手法的目的,并通过分析文中语句的意思进行理解。

3. 对比与排比:学生需要通过对比与排比手法来加强文章表达的效果,理解其意义。

四、篇章结构1. 文章结构:学生需要理解文章的开头、主体和结尾,掌握文章的整体结构。

2. 段落结构:学生需要理解段落与段落之间的关系,理解段落的开头、主体和结尾。

3. 连词使用:学生需要理解连词在文章中的作用,如因果关系、转折关系、并列关系等。

五、文体特点1. 记叙文:学生需要理解记叙文的基本特点,包括事件的叙述顺序、人物的描写、环境的描述等。

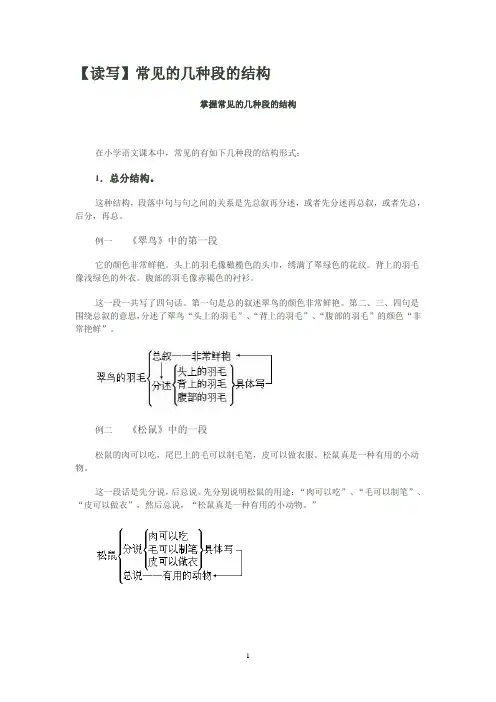

【读写】常见的几种段的结构掌握常见的几种段的结构在小学语文课本中,常见的有如下几种段的结构形式:1.总分结构。

这种结构,段落中句与句之间的关系是先总叙再分述,或者先分述再总叙,或者先总,后分,再总。

例一《翠鸟》中的第一段它的颜色非常鲜艳。

头上的羽毛像橄榄色的头巾,绣满了翠绿色的花纹。

背上的羽毛像浅绿色的外衣。

腹部的羽毛像赤褐色的衬衫。

这一段一共写了四句话。

第一句是总的叙述翠鸟的颜色非常鲜艳。

第二、三、四句是围绕总叙的意思,分述了翠鸟“头上的羽毛”、“背上的羽毛”、“腹部的羽毛”的颜色“非常艳鲜”。

例二《松鼠》中的一段松鼠的肉可以吃,尾巴上的毛可以制毛笔,皮可以做衣服。

松鼠真是一种有用的小动物。

这一段话是先分说,后总说。

先分别说明松鼠的用途:“肉可以吃”、“毛可以制笔”、“皮可以做衣”,然后总说,“松鼠真是一种有用的小动物。

”例三这座桥不但坚固,而且美观。

桥面有石桥,栏板上雕刻着精美的图案:有的刻着两条互相缠绕的龙,嘴里吐出美丽的水花;有的刻着两条飞龙,前爪互相抵着,各自回首遥望;还有的刻着双龙戏珠。

所有的龙似乎都在游动,真像活的一样。

这一段话是“总——分——总”式的结构。

共写了6句话,第一句总说桥不但坚固而且美观。

2—5句分别说栏板上雕刻的三种不同形态的龙如何精美。

最后一句总说这些龙“像活的一样”。

上述三种都叫总分结构。

第一种形式先总后分,第二种是先分后总,第三种是先总后分再总。

不管运用哪一种构段方法,都要围绕段的中心意思来写,目的是把内容写具体。

读一读,练一练:(1)认真读下面各例段,完成练习。

山脚下有一堵石崖,崖上有一道缝,寒号鸟就把这道缝当作自己的家。

石崖前面有一条河,河边有一棵大柳树,杨树上住着喜鹊。

寒号鸟和喜鹊面对面住着,成了邻居。

①这一段话句与句之间是______关系。

②可分为______层。

第一层是讲______,第二层是讲______西双版纳是花果的海洋。

这里的花,红的、紫的、白的、黄的、五彩缤纷,美丽极了!这儿的果子也非常多,香蕉、菠萝蜜、荔枝,果实累累,挂满树枝。

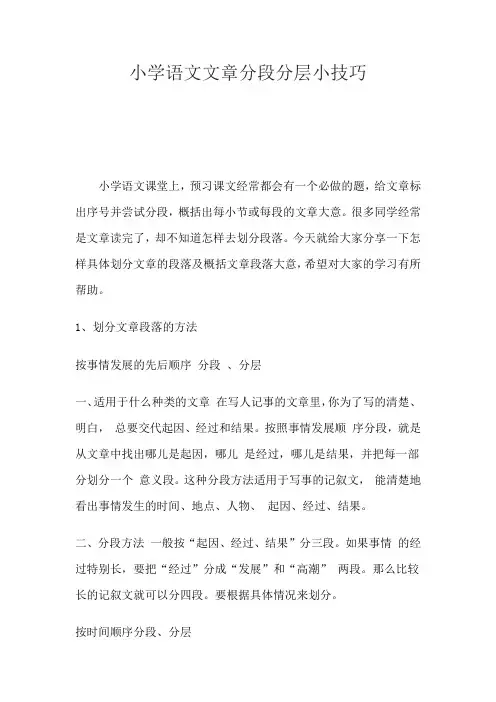

小学语文文章分段分层小技巧

小学语文课堂上,预习课文经常都会有一个必做的题,给文章标出序号并尝试分段,概括出每小节或每段的文章大意。

很多同学经常是文章读完了,却不知道怎样去划分段落。

今天就给大家分享一下怎样具体划分文章的段落及概括文章段落大意,希望对大家的学习有所帮助。

1、划分文章段落的方法

按事情发展的先后顺序分段、分层

一、适用于什么种类的文章在写人记事的文章里,你为了写的清楚、明白,总要交代起因、经过和结果。

按照事情发展顺序分段,就是从文章中找出哪儿是起因,哪儿是经过,哪儿是结果,并把每一部分划分一个意义段。

这种分段方法适用于写事的记叙文,能清楚地看出事情发生的时间、地点、人物、起因、经过、结果。

二、分段方法一般按“起因、经过、结果”分三段。

如果事情的经过特别长,要把“经过”分成“发展”和“高潮”两段。

那么比较长的记叙文就可以分四段。

要根据具体情况来划分。

按时间顺序分段、分层。

小学语文第六册教案:小学生如何阅读篇章?。

一、了解篇章结构要想阅读篇章,首先要了解篇章的结构。

篇章结构是指篇章中由多个段落构成的框架。

篇章结构分为三个层次:篇章的结构层、段落的结构层和句子的结构层。

篇章的结构层是篇章中最大的框架,由题目、导语和结尾组成。

段落的结构层是篇章的次大框架,由段落主题、段落的中心思想和结尾组成。

句子的结构层是篇章中最小的框架,由主语、谓语和宾语组成。

二、认识段落认识节奏指的是段落的节奏问题。

在小学语文阅读中,认识好节奏,有助于小学生更好地理解段落。

在节奏上,段落可以分为起始、发展和结束三个部分。

起始部分是段落的前几句话,主要用来引出段落的主题。

发展部分是段落中间,主要用来说明段落主题的具体内容。

结尾部分是段落的结尾,主要用来总结段落的内容或强调主题。

小学生在阅读文章时要注意把握节奏,理清整个段落的内容。

三、理解篇章中的段落关系篇章中的段落之间有着不同的关系。

有的段落是并列关系,有的段落是因果关系,有的段落是对比关系等等。

小学生在阅读篇章时,一定要注意理解各段之间的关系。

只有理解好了段落之间的关系,才能更好地理解整个篇章,把握其中的主题和思想。

四、培养较高的词汇量词汇是阅读的重要组成部分,缺少了词汇,就很难对篇章有深刻的理解。

因此,在小学语文中,教师要鼓励学生认识更多新词汇,提高学生的词汇量。

通过阅读,小学生可以扩充其词汇量,提高其阅读素养。

五、练习阅读理解能力有了以上几步阅读技巧,小学生就可以更好地理解篇章,但是仅仅就此而言只是迈出了入门的第一步。

因此,在对小学生的语文阅读教育中,还需要更多地加强阅读理解能力的训练,比如进行文章阅读测试、阅读理解测试,或者进行推理阅读等能力训练。

小学生如何阅读篇章?以上便是小学语文第六册教案给出的指导建议。

提高小学生的阅读能力,教师和家长需要多方面地发挥作用,培养学生对课文的兴趣和理解,挖掘其语文阅读素养的潜力,以便小学生在未来的学习和生活中能够得到更好的发展成长。

小学五年级语文重要知识归纳文章的段落结构与衔接一、古诗词及文言文古诗词及文言文是小学五年级语文中的一项重要知识。

在学习和理解这些文本时,我们要注意正确的段落结构和衔接,以便更好地理解作者的意图和思想。

1. 段落结构古诗词和文言文一般由多个段落组成,每个段落都具有自己的主题和内容。

在写作时,我们可以通过标点符号和空行来分隔不同的段落,使文章结构清晰明了。

以唐代诗人王之涣的《登鹳雀楼》为例:白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

这首诗一共有两个段落。

第一段描述了白天的景色,第二段描述了作者的远大抱负。

通过段落的划分,读者可以更好地理解每个段落的含义和主题。

2. 衔接在古诗词和文言文中,段落之间的衔接非常重要。

良好的衔接可以使文章内容更加连贯,让读者更容易理解作者的思想。

比如,我们再来看一下李白的《静夜思》:床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

这首诗共有两个段落。

第一个段落描绘了床前明月光的景象,第二个段落则表达了作者对故乡的思念之情。

通过使用“举头望明月,低头思故乡”这一衔接词语,使整篇诗意融洽,读者能够更好地理解作者的意境。

二、阅读理解与写作在小学五年级语文中,阅读理解和写作是非常重要的内容。

我们需要牢记正确的段落结构和衔接技巧,以便更好地表达我们的思想和观点。

1. 段落结构在进行阅读理解和写作时,我们需要将不同的观点和论述分成不同的段落,以使文章结构更加清晰。

以“为什么要爱护动物”为主题的文章为例:第一段:介绍动物的重要性,提出“为什么要爱护动物”的问题。

第二段:阐述动物对生态平衡的重要作用,以及动物对人类的帮助。

第三段:强调我们要保护濒临灭绝的珍稀动物,避免破坏生物多样性。

第四段:提出具体的爱护动物措施,如禁止买卖野生动物制品、减少捕鱼量等。

通过合理的段落结构,读者能够更清晰地理解每个段落的主题和内容,有助于加深对文章的理解。

2. 衔接在进行阅读理解和写作时,合理的衔接可以使文章内容更加连贯,使读者更容易理解我们的观点。

小学语文怎么划分小节篇一:小学划分段落的方法划分段落的方法分段,是指理清作者为了表达中心思想而把有关内容按一定的方式组合在一起的各个部分,即逻辑段落,又叫意义段落。

分段没有绝对的标准,但却有一个基本的要求:能够体现作者行文的思路,能展现课文题旨的脉络。

这个“思路”和“脉络”,就是作者写作时构思顺序和写作步骤,同学们在学习课文时,如何才能正确地把握作者的构思顺序和写作步骤呢?怎样才能比较准确地划清段落呢?首先要掌握分段的步骤,其次要选择正确的分段方法。

一、分段的步骤分段的步骤,可概括为四个字,即“读、想、归、查。

”“读”就是通读全文,理清作者行文的思路和展现课文题旨的脉络,这是分段的关键。

“想”就是想每个自然段的主要内容;“归”就是把内容一或关系密切的自然段归并在一起,使之成为一个义段;“查”就是先把各段段意与全文中心联系起来,查看是否吻合,再把各段段意连起来看是否构成一个严谨的整体。

二.分段的方法分段的方法有纵向分段法和横向分段法两种。

要想掌握这两种方法,首先要搞清“纵向式结构”和“横向式结构”这两个概念。

所谓“纵向式结构”是指按照事物发生、发展的先后顺序安排的文章结构。

记叙文(记事的)大多属于纵向式结构,“横向式结构”就是把要记叙和说明的内容分成几个横面,从几个方面并列展开的文章结构。

说明文多是这种结构形式。

(一)纵向分段法,遵循“纵向式结构”分段的方法,叫纵向分段法。

一般包括如下两种:1、按事情发展的顺序分段,这一种在记叙文是多见的。

2、按时间的先后顺序分段。

一般的记叙文其事件的发展或以时间的先后为明显标志,或以地点的转换的先后为明显标志。

因此,分段时要抓住课文的时间词和方位名词作为划分意义段的重要依据。

以时间先后为序安排材料的记叙文,可用抓时间词的方法分段。

事件的发生、发展往往是伴随着时间的推移而进行的。

因此,在分段时要看是以哪种为主,综合考虑,选择恰当的方法。

(二)横向分段法,按照“横向式结构”分段的方法,叫横向分段法。

(小学语文段落结构的清晰规划)一、引言在小学语文教学中,段落结构是重要的教学内容之一。

段落结构是文章的重要组成部分,它能够帮助学生更好地理解文章的内容和结构,提高他们的阅读和写作能力。

因此,本文将为各位小学语文教师提供一份清晰的规划,以帮助教师更好地指导学生掌握段落结构。

二、段落结构的类型段落结构通常包括以下几种类型:1.并列式:段落中的各个句子围绕着一个中心话题并列展开。

2.层递式:段落中的各个句子按照一定的逻辑顺序层层递进,表达一个逐渐深入或扩展的过程。

3.对比式:段落中通过对比两个或多个事物或观点,突出它们的差异和特点。

4.因果式:段落中通过分析原因和结果的关系,表达一种逻辑关系。

三、教学规划1.明确教学目标:教师在进行教学前,应该明确教学目标,即帮助学生掌握哪些段落结构,如何运用这些结构来提高他们的阅读和写作能力。

2.精选教材:选择适合小学生阅读和理解的文章,这些文章应该包含各种段落结构,以便学生能够更好地理解和掌握它们。

3.讲解段落结构:教师在讲解文章时,应该着重讲解各种段落结构的特点和运用方法。

可以通过对比不同类型的段落,帮助学生更好地理解它们。

4.练习写作:通过写作练习,学生可以更好地掌握段落结构的运用。

教师可以提供一些主题,让学生根据主题进行写作,并给予指导和反馈。

5.互动讨论:鼓励学生进行互动讨论,分享他们对不同段落结构的理解和运用经验,以便他们能够更好地理解和掌握这些结构。

6.定期评估:教师需要定期评估学生的学习成果,以便及时调整教学计划和方法。

可以通过课堂提问、作业批改和考试等方式进行评估。

四、教学步骤1.导入新课:教师可以通过介绍一些段落结构的例子,引导学生进入新的教学内容。

2.讲解概念:教师需要详细讲解各种段落结构的特点和运用方法,并引导学生理解它们。

3.示范分析:教师可以选择一篇包含各种段落结构的文章进行示范分析,帮助学生更好地理解它们。

4.学生练习:学生需要完成一些与段落结构相关的练习题或写作任务,以便他们能够更好地掌握它们。

小学阅读中的文章结构和段落分析在小学阶段,学生阅读能力的培养至关重要,其中理解文章结构和段落分析是十分重要的一部分。

通过对文章结构和段落的分析,学生可以更好地理解文章的主旨和内容,提高他们的阅读理解能力。

本文将聚焦于小学阅读中的文章结构和段落分析,展开详细的内容讨论。

一、文章结构在小学阶段,学生应该学会识别和理解文章的结构。

文章结构是文章内容组织的框架,它决定了信息的呈现方式和组织形式。

常见的文章结构包括顺序结构、对比结构、因果结构和问题解决结构等。

顺序结构是指文章按照事情发生的时间先后顺序来组织。

这种结构常见于记叙文中,通过一系列事件的描述,让读者了解故事的发展过程。

例如,一篇关于夏天野餐的文章可能按照时间顺序描述准备食物、选择地点、享受美食等环节。

对比结构是通过对比两个或多个事物的相似之处和不同之处来组织文章。

这种结构常见于说明文中,通过对比,读者可以更好地理解事物的特点和相互之间的关系。

例如,一篇关于夏季和冬季的文章可能通过对比它们的天气、服装、活动等方面来描绘它们之间的不同之处。

因果结构是通过描述原因和结果之间的关系来组织文章。

这种结构常见于议论文中,通过探讨某种原因和其造成的结果,以说服读者接受作者的观点。

例如,一篇关于环境污染的文章可能描述不良的生活习惯会导致环境变差,从而呼吁保护环境的重要性。

问题解决结构是通过提出问题和解决问题的过程来组织文章。

这种结构常见于说明文和议论文中,通过引出一个问题,然后提供解决方案,以达到信息传递或说服读者的目的。

例如,一篇关于如何防止感冒的文章可能提出问题并给出一些建议,如勤洗手、多喝水等。

二、段落分析理解文章段落的功能和结构对于小学生来说也是至关重要的。

段落是文章中由一组相关句子构成的部分,具有明确的主题和意图。

它们有助于组织文章的思路和逻辑,使文章更具连贯性。

理解段落的主题是段落分析的重要一环。

每个段落都应该有一个明确的中心思想,一般由主题句来清晰地表达。

部编语文五年级【阅读理解】训练、划分文章的段落层次 +阅读理解题和答案第四讲、划分文章的段落层次小学从三四年级起就开始接触分段了,这里所说的分段就是把意思相近或相关的自然段归为一个意义段。

我们在给文章分段前,一定要认真读文章,把文章读懂,大致了解文章的主要内容,理清作者的写作顺序,思考作者是如何组织材料的,从而确定分段的依据。

给文章分段,可以便于我们理解课文的主要内容,理解作者的写作思路和思想感情。

常见的分段方法有以下几种。

按事情发展顺序分段。

这种顺序一般用在写人记事的文章里,作者为了把事情的前因后果交代清楚,一般会交代事情的起因、经过和结果。

我们在读文章时弄清文章的起因、经过和结果,并把相关的部分归为一段,这就是按事情发展的顺序分段。

如《地震中的父与子》,事情发生的起因是洛杉矶发生了地震,学校成了废墟,阿曼达被埋在废墟里;经过是父亲坚持不懈地在废墟里挖掘;结果是父亲救出了阿曼达和他的同学。

我们把起因、经过、结果各部分弄清了,就可以把段落划分出来。

按地点变换的顺序分段。

参观游记类的文章一般是随着参观游览地点的变换去写,地点变了,景物或事情就在变,我们把不同地点看到的景物或发生的事情归为一段,就是按地点转换的顺序分段。

如《景阳冈》一文,先写武松在店里喝酒,然后写他上冈,接着写他在冈上打虎,最后写他下冈,写了不同地方发生的事情,这是典型的地点转换顺序,我们就可以把不同地方发生的事情归为一段。

按时间顺序分段。

在小学阶段的有些课文中,有些自然段中有明显的表示时间的词语或句子,我们找到这些词语或句子,并把这些时间段的景物或事情归在一起,就是按时间顺序分段。

如《开国大典》一课就是按时间顺序记叙的,先写开国大典前的情况,然后写开国大典进行时的情况,最后写大典后的情况,我们就可以按开国大典前、开国大典进行时、开国大典后进行分段。

按总分总结构分段。

小学很多的课文都在文章的开头总体介绍课文的内容,然后再从几个方面来详细介绍,这种写法就是总分总结构,这种结构的课文,在分段时,开头总起部分为一段,中间分述部分合起来是一段,最后结尾部分为一段。

小学语文常见的几种段的结构在小学语文课本中,常见的有如下几种段的结构形式:1、总分结构。

这种结构,段落中句与句之间的关系是先总叙再分述,或者先分述再总叙,或者先总,后分,再总。

例一《翠鸟》中的第一段“它的颜色非常鲜艳。

头上的羽毛像橄榄色的头巾,绣满了翠绿色的花纹。

背上的羽毛像浅绿色的外衣。

腹部的羽毛像赤褐色的衬衫。

”这一段一共写了四句话。

第一句是总的叙述翠鸟的颜色非常鲜艳。

第二、三、四句是围绕总叙的意思,分述了翠鸟“头上的羽毛”、“背上的羽毛”、“腹部的羽毛”的颜色“非常艳鲜”。

例二《松鼠》中的一段“松鼠的肉可以吃,尾巴上的毛可以制毛笔,皮可以做衣服。

松鼠真是一种有用的小动物。

”这一段话是先分说,后总说。

先分别说明松鼠的用途:“肉可以吃”、“毛可以制笔”、“皮可以做衣”,然后总说,“松鼠真是一种有用的小动物。

”例三“这座桥不但坚固,而且美观。

桥面有石桥,栏板上雕刻着精美的图案:有的刻着两条互相缠绕的龙,嘴里吐出美丽的水花;有的刻着两条飞龙,前爪互相抵着,各自回首遥望;还有的刻着双龙戏珠。

所有的龙似乎都在游动,真像活的一样。

”这一段话是“总——分——总”式的结构。

共写了6句话,第一句总说桥不但坚固而且美观。

2—5句分别说栏板上雕刻的三种不同形态的龙如何精美。

最后一句总说这些龙“像活的一样”。

上述三种都叫总分结构。

第一种形式先总后分,第二种是先分后总,第三种是先总后分再总。

不管运用哪一种构段方法,都要围绕段的中心意思来写,目的是把内容写具体。

读一读,练一练:(1)认真读下面各例段,完成练习。

山脚下有一堵石崖,崖上有一道缝,寒号鸟就把这道缝当作自己的家。

石崖前面有一条河,河边有一棵大柳树,杨树上住着喜鹊。

寒号鸟和喜鹊面对面住着,成了邻居。

①这一段话句与句之间是______关系。

②可分为______层。

第一层是讲______,第二层是讲______西双版纳是花果的海洋。

这里的花,红的、紫的、白的、黄的、五彩缤纷,美丽极了!这儿的果子也非常多,香蕉、菠萝蜜、荔枝,果实累累,挂满树枝。

1.总分结构。

这种结构,段落中句与句之间的关系是先总叙再分述,或者先分述再总叙,或者先总,后分,再总。

ﻫ例一《翠鸟》中的第一段ﻫ它的颜色非常鲜艳。

头上的羽毛像橄榄色的头巾,绣满了翠绿色的花纹。

背上的羽毛像浅绿色的外衣。

腹部的羽毛像赤褐色的衬衫。

ﻫ这一段一共写了四句话。

第一句是总的叙述翠鸟的颜色非常鲜艳。

第二、三、四句是围绕总叙的意思,分述了翠鸟“头上的羽毛”、“背上的羽毛”、“腹部的羽毛”的颜色“非常艳鲜”。

ﻫ例二《松鼠》中的一段ﻫ松鼠的肉可以吃,尾巴上的毛可以制毛笔,皮可以做衣服。

松鼠真是一种有用的小动物。

这一段话是先分说,后总说。

先分别说明松鼠的用途:“肉可以吃”、“毛可以制笔”、“皮可以做衣”,然后总说,“松鼠真是一种有用的小动物。

”ﻫﻫ例三ﻫ这座桥不但坚固,而且美观。

桥面有石桥,栏板上雕刻着精美的图案:有的刻着两条互相缠绕的龙,嘴里吐出美丽的水花;有的刻着两条飞龙,前爪互相抵着,各自回首遥望;还有的刻着双龙戏珠。

所有的龙似乎都在游动,真像活的一样。

ﻫ这一段话是“总——分——总”式的结构。

共写了6句话,第一句总说桥不但坚固而且美观。

2—5句分别说栏板上雕刻的三种不同形ﻫ上述三种都叫总分结构。

第一种形式态的龙如何精美。

最后一句总说这些龙“像活的一样”。

ﻫ先总后分,第二种是先分后总,第三种是先总后分再总。

不管运用哪一种构段方法,都要围绕段的中心意思来写,目的是把内容写具体。

ﻫ读一读,练一练:(1)认真读下面各例段,完成练习。

ﻫ山脚下有一堵石崖,崖上有一道缝,寒号鸟就把这道缝当作自己的家。

石崖前面有一条河,河边有一棵大柳树,杨树上住着喜鹊。

寒号鸟和喜鹊面对面住着,成了邻居。

①这一段话句与句之间是______关系。

②可分为______层。

第一层是讲______,第二层是讲______西双版纳是花果的海洋。

这里的花,红的、紫的、白的、黄的、五彩缤纷,美丽极了!这儿的果子也非常多,香蕉、菠萝蜜、荔枝,果实累累,挂满树枝。

①这段话句与句之间的关系是______关系。

ﻫ②一共写了三句话。

第______句是总叙,第______句和第______句是______,可分为______层。

秋天是令人向往的季节。

天高云淡,秋风瑟瑟。

大地穿上了黄色的毛衣;鲜艳的枫树叶随着秋风悠悠地飘落着,好像一只只彩色斑谰的蝴蝶在翩翩起舞;那松树爷爷却不顾寒霜降临,仍穿着它那碧绿的长袍,显得更加苍翠;花园里,菊花争香斗艳,红的如火,粉的似霞,白的像雪,美不胜收;柿子树上挂满了黄澄澄的柿子,像一个个大大小小的桔黄灯笼;红通通的海棠把树枝都压弯了……秋天,果实累累,景色迷人,我爱秋天。

①这一段句与句之间的关系是______关系。

一共写了______层。

②第一层是总起句:____________________________________ﻫ第三层是总结句:________________________________________③第二层描写了哪几种景物?运用了哪几种修辞手法?ﻫ描写的景物有:________________________________________ﻫ运用的修辞手法是:____________________________________ﻫ(2)以《家乡的变化真大呀》为题,用“总——分——总”的形式写一段话。

ﻫ2.并列结构。

ﻫ有的段落中,句与句之间的关系是并列的。

这种结构,段中没有概括全段的句子,段的内容又是从事物的几个方面来写的。

例一《美丽的小兴安岭》中的第四段。

ﻫ夏天,树木长得郁郁葱葱,密密层层的枝叶把森林封得严严实实,挡住了人们的视线,遮住了蓝蓝的天空。

早晨雾从山谷里升起来,整个森林浸在乳白色的浓雾里。

太阳出来了,千万缕金光像利剑一样,穿过树梢,照射在工人宿舍门前的草地上。

草地上盛开着各种各样的野花,红的、白的、黄的、紫的,真像个美丽的大花坛。

这一段话具体描绘了小兴安岭夏天美丽的景色。

四句话分别写了“树木”、“晨雾”、“太阳”、“野花”,都是围绕小兴安岭夏天美丽的景色来写的,句与句之间的关系是并列的。

又如下面例段:ﻫ老爷爷看花,一面看一面自言自语,嘴里低吟着咏花的古诗。

老奶奶看花,拄着拐杖,牵着孙孙,有的还很珍惜地摘下一朵,簪在自己的发髻上。

青年们穿得整整齐齐,干干净净,好像参加什么盛会,不少人已经穿上雪白的衬衣,有的甚至是绸料的。

小学生们系着红领巾,叫啊,跳啊,被这一望无际的海棠花惊呆了。

ﻫ这也是一个并列结构的段落。

写四种不同的人看花的情景。

先写老爷爷怎么看,接着写老奶奶怎么看,再写青年人怎么看,最后写小学生怎么看。

虽然排列有先后,但表达的意思,都是讲看花,句与句之间的关系是并列的。

这样写,层次非常清楚。

ﻫ读一读,练一练:ﻫ(1)读下面这段话,按要求进行练习。

猫有一对明亮的眼睛,即使在伸手不见五指的黑夜里,也能看清东西,再狡猾的老鼠也逃不过它的眼睛。

它的耳朵很灵活,能随意转向发声处,只要有声音,哪怕是极小的声音,它也能及时辨出。

猫的脚趾上有锋利的爪,这就是猫能疾走如飞,还能沿壁上房,爬树跳墙,追捕老鼠的主要原因。

猫的脚掌上长着一块软而厚的肉垫儿,因而走路时没有声音,可悄悄地,出其不意地逮住老鼠。

猫的胡须很粗,感觉灵敏,能测出各种洞口的大小……①这一段话句与句之间是______关系。

ﻫ②写了猫的哪几个特点?是围绕什么来写的?请填表作答。

(2)以《一群小鸡》为题,用并列式写一段话,要写出小鸡的不同特点。

3.承接结构。

这种结构的段,句与句之间的关系是按照所写内容的先后顺序,一层紧接一层连起来写的,前后不能颠倒。

有的按事情发展的先后顺序承接,有的按时间顺序承接,也有的按物体变化的过程承接。

如下面例段就是按事情发展的顺序来写的。

ﻫ早晨,我们一起床就得到通知,今天有船出海。

我们马上向码头走去。

展现在我们面前的是蓝天、白云,碧绿的海,正从东方升起的朝阳。

我们上了船,迎着朝阳破浪前进……ﻫ这一段一共写了四句话。

是按事情发展的顺序,一句紧接一句写的。

承接的顺序是:早晨接到通知→今天有船出海→马上向码头走去→看到蓝天、白云、海、朝阳→上船出海。

层次清楚,条理分明。

再看下面例段:……我先放了一桶水,把青菜浸在水里。

等到青菜全部浸湿后,就把菜叶一张一张地掰下来,把菜茎上的泥粗洗一下,接着再放一桶水,将菜叶一张一张地擦洗;最后,把洗干净了的菜浸泡四五分钟,漂去可能有的农药,然后捞到筛子里漏干水。

ﻫ这一段话写的是一个洗菜的过程。

句与句是按时间先后顺序连接的,用“先……接着……最后……”三个时间代词把洗菜的过程写得清清楚楚,句子连接得非常紧密。

读一读,练一练:(1)读读下面的例段,完成后面的练习。

试验开始了。

我先把蚱蜢的头部浸在盛满水的杯子里,仔细观察,只见它一动不动,似乎没有什么异样的感觉,只有腹部一起一伏,大概就是在呼吸吧。

几分钟过去了,蚱蜢不耐烦地蹬了几下腿,还是那么有力,看来蚱蜢的呼吸器官,的确不在头部。

于是,我把蚱蜢倒过来,把它的腹部浸在水里,头留在外面,这么一来,蚱蜢可受不了啦!刚一放进去,它的腿就使劲地乱蹬,拼命挣扎。

四分钟以后,它难过极了,嘴边冒出了一颗颗水泡,腿也只能微微地颤动。

再过了一会儿,气泡消失了,腿也不动了,我把蚱蜢拿起来一看,发现它死了。

①这段话的主要内容是__________________________________②全段一共写了______句话。

句与句之间是______关系,是______按顺序写的。

ﻫ(2)仔细观察一种动物的动态变化过程(如猫捉老鼠,蚂蚁搬食,公鸡斗架……)运用承接式写一段话。

注意抓住动态特点,把过程写清楚。

__________________________________________________________4.因果结构。

这种结构,段中句与句之间的关系是“因”和“果”的关系。

一般在因果结构的段落中,往往有“因为……所以……”,“既然……就……”,“之所以……是因为……”,“因而……”等关联词语。

如下面例段:冬天给麦浇水,能保护小麦安全过冬。

因为水蒸发变成蒸气,能保持地面的温暖,使麦苗儿不受寒冷的侵袭;水蒸气遇冷凝结,也会发出热量,保护麦苗儿;水结了冰,冰能隔绝空气,使麦苗儿根部不受冻伤。

ﻫ这段话是因果结构。

先写结果,后写原因。

全段两个句子。

第一句是讲事情的结果——冬天浇水可以保护小麦。

第二句是个大句子,有三个并列的小分句,从三个方面说明冬天浇水能保护小麦的原因——①水蒸发变成蒸气,能使地面温暖,使麦苗不受寒冷侵袭;②水遇冷凝结会发出热量能保护麦苗;③水结冰能隔绝空气,使麦苗根部不被冻伤。

因果结构段,有的是先写原因后写结果。

如下面例段:ﻫ妈妈是花儿工人,可她对富贵的君子兰,花香袭人的巴兰都不感兴趣,唯独偏爱文竹。

所以在我家的窗台上,写字台上都摆着文竹。

爸爸常常看着文竹出神,夸奖文竹高雅,“如松似柏,使人心旷神怡。

这段话一共有三句。

第一句写事情的原因——(因为)妈妈“唯独偏爱文竹”,第二句写事情的结果——“所以在我家的窗台上、写字台上都摆着文竹”。

第三句通过爸爸夸奖文竹高雅,“如松似柏,使人心旷神怡”进一步说明窗台上写字台上摆文竹的原因。

这种结构形式,能把问题说得明白,把事理说得清楚。

读一读,练一练:ﻫ(1)读下面例段,按要求做练习。

ﻫ理发的人很多。

大家就按照进来的先后排了次序,没轮到的就坐在一旁等着。

①这段只有两句话。

句与句之间的关系是因果关系。

哪句讲事情的“因”,哪句讲事情的“果”?____________________________________________讲事情的因。

ﻫ____________________________________________讲事情的果。

②在句子中加上“因为”“所以”两个关联词,使句与句之间的因果关系更明确。

怎样加呢?请写在下面。

ﻫ__________________________________________________________蚂蚁整天辛勤地劳动,没有一个偷懒的。

它们也很团结,见了面就互相摇触角打招呼。

我很喜欢它们,有时捉虫给它们吃。

①在段中找出写“因”和“果”的句子。

写“因”的句子是_______________________________________写“果”的句子是_______________________________________②每空用两个字填空(2)你最喜欢什么?用因果结构形式写一段话,说明你喜欢的原因。

ﻫ5.转折结构。

ﻫ这种段的结构特点是:有同一的中心,但具体内容前后似乎不一致,常用“可是”、“但是”、“然而”等词语表示内容与内容之间的转折关系。

ﻫ如下面例段大船造好了,在海上航行了几年,没出什么事故。

可是后来,蛀虫越来越多,船舷和船舱的木板上,都出现了许多小窟窿。